YD/T 979-1998

基本信息

标准号: YD/T 979-1998

中文名称:光纤带技术要求和检验方法

标准类别:通信行业标准(YD)

标准状态:现行

发布日期:1998-10-29

实施日期:1999-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:439004

标准分类号

中标分类号:通信、广播>>通信设备>>M33光通信设备

关联标准

采标情况:非等效IEC 60794-3:1998

出版信息

出版社:人民邮电出版社

书号:7-115-254/98-127

页数:14页

标准价格:8.0 元

出版日期:1999-03-01

相关单位信息

起草人:陈永诗、胡先志

起草单位:邮电部武汉邮科院

归口单位:邮电部电信科学研究规划院

提出单位:邮电部电信科学研究规划院

标准简介

本标准是参照国际电工委员会标准IEC 60794—3(1998)《光缆 第3部分:管道、直埋和架空光缆一分规模》和IEC 60794—12(1997)《光缆—第1部分:总规范—第2篇:测量程序》(86A/427/CDV)制定的。有些试验方法参照了美国FOTP标准。 范围本标准规定了光纤带的结构、技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于光缆中作为一个缆芯件的光纤带,也适用于单独作为一个产品的光纤带。光纤带用于信息传输设备及网络中。 YD/T 979-1998 光纤带技术要求和检验方法 YD/T979-1998 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

YD/T 979— 1998

本标准是参照国际电工委员会标准IEC60794-3(1998)光缆第3部分:管道、直埋和架空光缆一分

规范)和EC60794-1-2(1997)《光缆第1部分:总规范一第2篇:测量程序》(86A/427/CDV)制定的。有些试验方法参照了美国FOTP标准。本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。本标准起草单位:邮电部武汉邮电科学研究院本标准主要起草人:陈永诗

胡先志

1范围

中华人民共和国通信行业标准

光纤带技术要求和检验方法

Specifications and test methods for optical fiber ribbon本标准规定了光纤带的结构、技术要求、试验方法和检验规则。YD/T 979 - 1998

本标准适用于光继中作为一个缆芯元件的光纤带,也适用于单独作为一个产品的光纤带。光纤带用于信息传输设备及网络中。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 6995.2-86

YD/T 716-94

IEC793-1-2:1995

IEC 793-1-3 : 1995

EC 793-1-4: 1995

TEC 793-1-5: 1995

3技术要求

3.1结构和材料

电线电缆识别标志第2部分:标准颜色光纤强度筛选(验证)试验方法纵向张力复绕法光纤一第1部分:总规范一第2篇:尺寸参数试验方法光纤一第1部分:总规范一第3篇机械性能试验方法光纤一第1部分:总规范一第4篇:传输特性和光学特性试验方法光纤一第1部分:总规范第5篇:环境性能试验方法8)光纤带由UV固化涂覆光纤和UV固化粘结材料组成,通过粘结材料把光纤集中在个组合的线性阵列中。粘结材料应紧密地与各光纤一次涂履层粘结成一体,其性能应满足光纤带的要求。根据粘结材料用量的多少,光纤带的典型结构分为边缘粘结型和整体包覆型,如图1和图2所示。图1典型的边缘粘结型

光纤带横截面

图2典型的整体包覆

型光纤带横截面

b)根据用户要求,光纤带中可包含2芯、4芯、6芯、8芯、10芯、12芯或更多芯的光纤。光纤带中的光纤应平行排列不得交叉。

中华人民共和国信息产业部1998-10-29批准1999-03-01实施

YD/T 979 — 1998

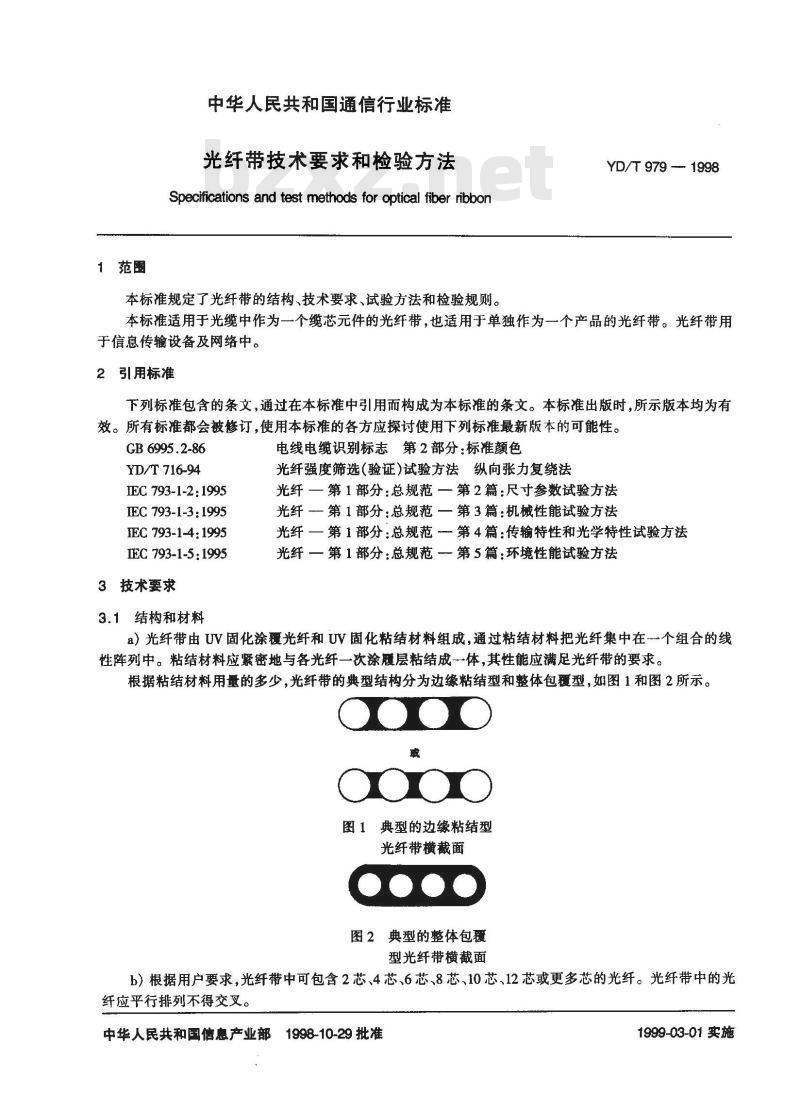

光纤带中相邻光纤应靠得很近,中心线应保持平直、彼此互相平行和共面。3.2尺寸参数

3.2.1光纤

用于光纤带的B1.1类普通单模光纤、B2类色散位移单模光纤和非零色散位移单模光纤(NZDSF)的尺寸参数应符合表1规定。

表1B1.1类、B2类和 NZDSF单模光纤的尺寸参数项

模场直径,μm

包层直径,um

模场同心度误差,μm

包层不圆度,%

涂覆层直径,un

包层/涂覆层同心度误差,μm

(8.6~9.5)±10%bZxz.net

(1310 m)

125 ±1

≤1(1 310 nm)

(7.8 ~ 8.5) ± 10%

(1550 nm)

125 ±1

≤1(1 550 mm)

245 ±10

(8.0 ~ 11.0) ± 10%

(1 550 m)

125 ± 1

1(1 550 nm)

注:根据应用的熔接和连接器技术,对光纤带中光纤的模场同心度误差可能会有更严格的要求,例如为0.4~0.6μm。

3.2.2光纤带结构

3.2.2.1定义

图3示出了标有各种几何尺寸参数的光纤带横截面图。光纤1

a)宽度和厚度

光纤 2

光纤 n - 1

图3光纤带几何结构的横截面

光纤#

宽度和厚度t是包围光纤带横截面的最小矩形的长边和短边的尺寸。b)基线

基线是在光纤带横截面中通过第1根光纤(光纤1)中心和最后一根光纤(光纤n)中心的直线。c)光纤水平间距

光纤水平间距是光纤带横截面上两光纤中心在基线上垂直投影之间的距离。两种水平间距参数区别如下:

相邻光纤中心间距离,用d表示;两侧光纤中心间距离,用6表示。d)光纤垂直位置偏差

YD/T 979 — 1998

光纤垂直位置偏差是光纤带横截面上光纤中心到基线的垂直距离。在基线以上的垂直距离规定为正偏差,在基线以下的垂直距离规定为负偏差。e)平整度(光纤垂直位置误差)光纤带平整度(光纤垂直位置误差)是正最大光纤垂直位置偏差与负最大光纤垂直位置偏差绝对值之和,用P表示。

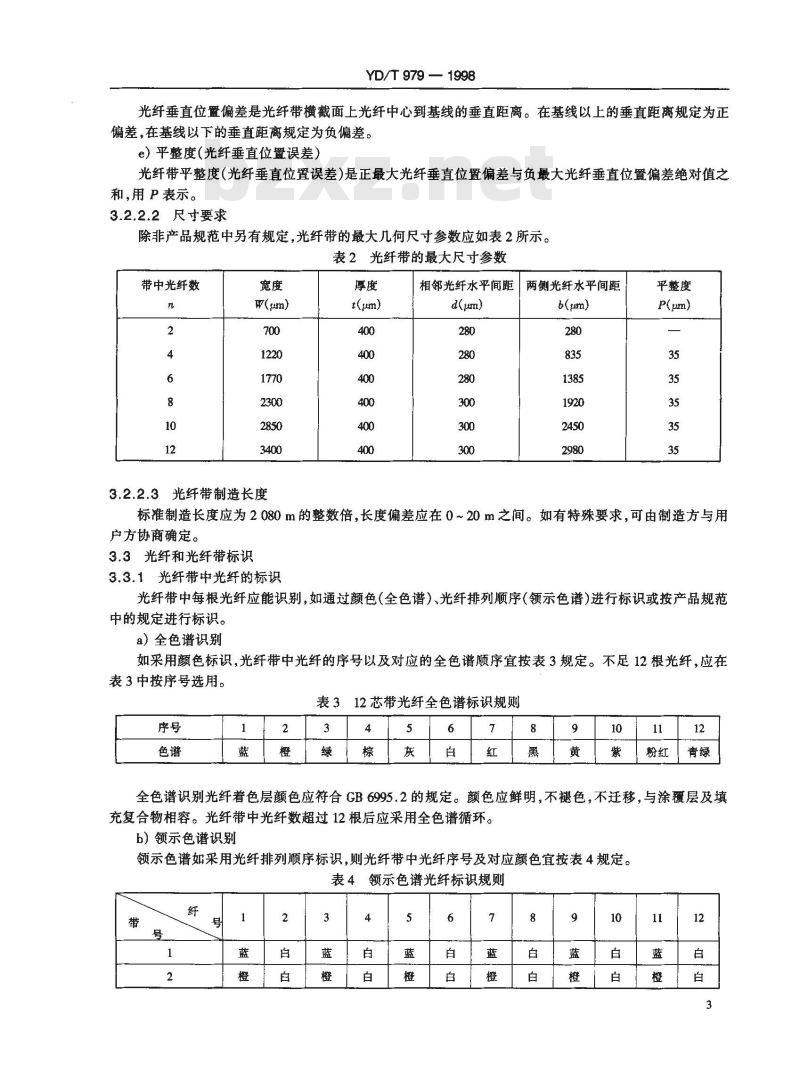

3.2.2.2尺寸要求

除非产品规范中另有规定,光纤带的最大几何尺寸参数应如表2所示。表2光纤带的最大尺寸参数

带中光纤数

W(μm)

3.2.2.3光纤带制造长度

t(μm)

相邻光纤水平间距

」两侧光纤水平间距

a(μum)

b(μm)

平整度

P(μum)

标准制造长度应为2080m的整数倍,长度偏差应在0~20m之间。如有特殊要求,可由制造方与用户方协商确定。

3.3光纤和光纤带标识

3.3.1光纤带中光纤的标识

光纤带中每根光纤应能识别,如通过颜色(全色谱)、光纤排列顺序(领示色谱)进行标识或按产品规范中的规定进行标识。

a)全色谱识别

如采用颜色标识,光纤带中光纤的序号以及对应的全色谱顺序宜按表3规定。不足12根光纤,应在表3中按序号选用。

12芯带光纤全色谱标识规则

全色谱识别光纤着色层颜色应符合GB6995.2的规定。颜色应鲜明,不褪色,不迁移,与涂覆层及填充复合物相容。光纤带中光纤数超过12根后应采用全色谱循环。b)领示色谱识别

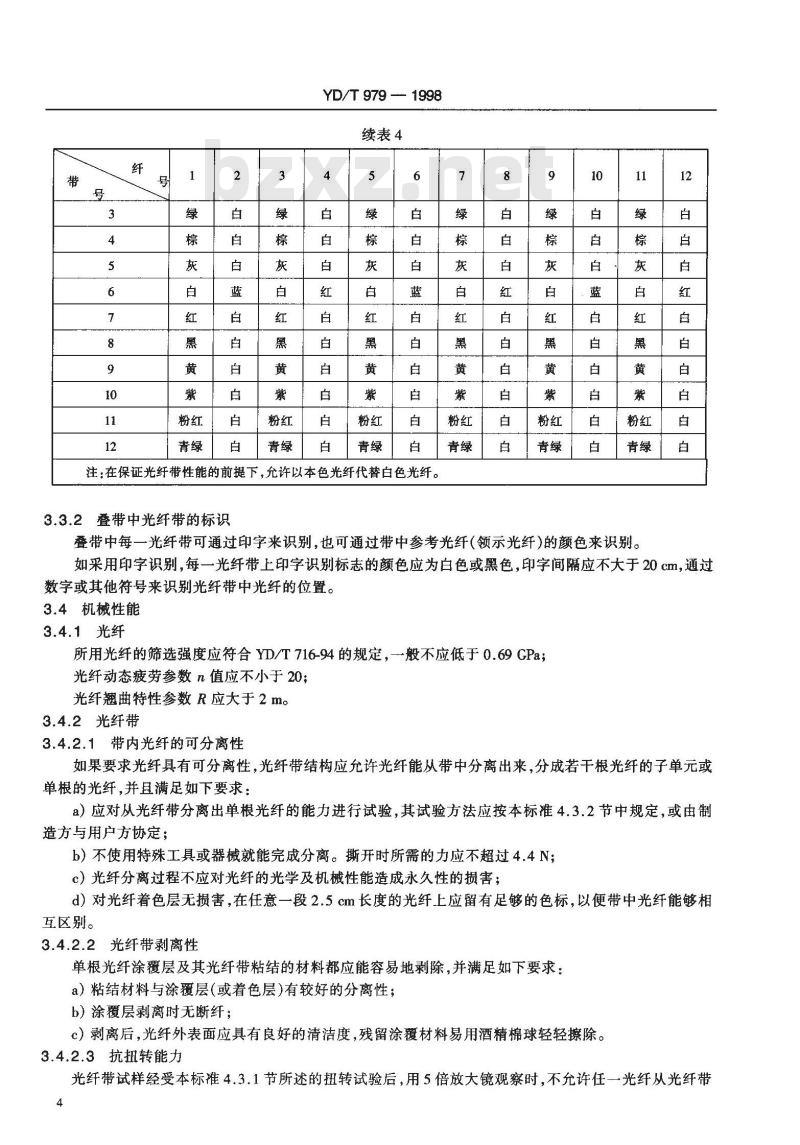

领示色谱如采用光纤排列顺序标识,则光纤带中光纤序号及对应颜色宜按表4规定。表4

领示色谱光纤标识规则

YD/T 979 - 1998

续表4

注:在保证光纤带性能的前提下,允许以本色光纤代替白色光纤。3.3.2叠带中光纤带的标识

叠带中每一光纤带可通过印字来识别,也可通过带中参考光纤(领示光纤)的颜色来识别。如采用印字识别,每一光纤带上印字识别标志的颜色应为白色或黑色,印字间隔应不大于20cm,通过数字或其他符号来识别光纤带中光纤的位置。3.4机械性能

3.4.1光纤

所用光纤的筛选强度应符合YD/T716-94的规定,~般不应低于0.69GPa;光纤动态疲劳参数n值应不小于20;光纤翘曲特性参数R应大于2 m。3.4.2光纤带

3.4.2.1带内光纤的可分离性

如果要求光纤具有可分离性,光纤带结构应允许光纤能从带中分离出来,分成若干根光纤的子单元或单根的光纤,并且满足如下要求:a)应对从光纤带分离出单根光纤的能力进行试验,其试验方法应按本标准4.3.2节中规定,或由制造方与用户方协定;

b)不使用特殊工具或器械就能完成分离。撕开时所需的力应不超过4.4N;c)光纤分离过程不应对光纤的光学及机械性能造成永久性的损害;d)对光纤着色层无损害,在任意一段2.5cm长度的光纤上应留有足够的色标,以便带中光纤能够相互区别。

光纤带剥离性

单根光纤涂覆层及其光纤带粘结的材料都应能容易地剥除,并满足如下要求:a)粘结材料与涂覆层(或着色层)有较好的分离性;b)涂覆层剥离时无断纤;

c)剥离后,光纤外表面应具有良好的清洁度,残留涂覆材料易用酒精棉球轻轻擦除。3.4.2.3抗扭转能力

光纤带试样经受本标准4.3.1节所述的扭转试验后,用5倍放大镜观察时,不允许任→光纤从光纤带4

结构中分离出来。

3.4.2.4残余扭转度

YD/T 979 — 1998

经过本标准4.3.3节规定的残余扭转试验,所测残余扭转度应至少为每0.4m扭转不大于360°。3.5传输特性

3.5.1光纤

B1.1类、B2类和NZDSF单模光纤的传输特性应符合表5、表6和表7的规定。注:表中A、B、C分别代表光纤的级别,A级为最好,B级次之,C级最差。表5B1.1类光纤的传输特性

1310mm衰减系数最大值,dB/km

1.550nm衰减系数最大值,dB/km

零色散波长范围,mm

零色散斜率最大值,ps/(m?·km)1288~1 339 nm最大色散系数绝对值,ps/(rumkm)1550nm最大色散系数,ps/(nmkm)截止波长

涂覆光纤截止波长入。,nm

成缆光纤截止波长入c,rm

表 6B2类光纤的传输特性

1.550nm衰减系数最大值,dB/km零色散波长最大容差,nm

色散特性

零色散斜率最大值,pe/(nm?·km))1 525~1 575 nm最大色散系数绝对值,ps/(nm~km)特定窗口宽度,nm

截止波长

成缆光纤截止波长入cc,mm

表7NZDSF类光纤的传输特性

1550nm衰减系数最大值,dB/km

非零色散区,nm

非零色散区色散系数绝对值,ps/(nmkm)截止波长

3.5.2光纤带

成缆光纤截止波长入cc,nm

3.5.2.1宏弯衰减

1 300 ~ 1 324

1 100 ~ 1 330

<1 270

Aomr50

Somex0.085

Dmex =3.5

Aw= 25

1 530入minA入mx1 565

0.1八 Dmim A Dmex≤6.0

≤1480

对B1.1类单模光纤带,光纤带松绕成直径为75mm±2mm的圆圈,在1550nm波长,每100圈单根光纤的衰减应不超过 0.5 dB(包括单根光纤固有的宏弯衰减和试验长度光纤的衰减)。对B2类和 NZDSF单模光纤带,光纤带松绕成直径为75mm±2mm的圆圈,在1550nm波长,每100圈单根光纤的衰减应不超5

YD/T 979 — 1998

过0.2dB(包括单根光纤固有的宏弯衰减和试验长度光纤的衰减)。3.5.2.2光学连续性

完整的光纤带中每根光纤都应是光学连续的(不出现大于0.1dB的阶跃)。3.6环境性能

3.6.1衰减温度特性

在-40~+70℃范围内,在1310nm和1550nm波长,光纤带中B1.1类、B2类和NZDSF单模光纤相对于20℃允许的附加衰减不大于0.05dB/km3.6.2热老化性能

光纤带试样在85±2℃温度下,放置 30天后,在1310nm和1550nm波长,带中B1.1类、2类和NZDSF类单模光纤允许的附加衰减不大于0.05dB/km。4试验方法

4.1光纤

光纤带中单根光纤尺寸参数、传输特性的测量按EC793-1-2和IEC793-14规定的方法进行。机械性能的试验按IEC793-1-3规定的方法进行。4.2光纤带几何尺寸参数测量

4.2.1目视测量方法

4.2.1.1目的

本试验目的是用于型式试验时确定光纤带的儿何尺寸,包括宽度、厚度和光纤的排列。除非产品规范另有规定,一般不应用于最终产品的检验。4.2.1.2试样

除非产品规范中另有规定。应从被试样本光纤带上截取5段试样,试样在统计上应具有独立性,并能代表被检光纤带的总体特征。

4.2.1.3装置

采用具有合适放大倍数的读数显微镜或投影仪。4.2.1.4程序

有两种试验程序可以采用。

a)方法1

垂直于光纤带轴切割试样,将切割的试样竖直放在用环氧树脂填满的模具中。如需要,待固化后,研磨和抛光端面。将试样放在测量装置中,使端面与光程垂直,用显微镜或投影仪进行测量。注:试样制备应小心,不要改变光纤带的结构,并能得到一个代表光纤包层和光纤带横截面的真实图像。b)方法2

将光纤带试样置于带纤夹具中,用光纤带热护套剥离工具去除光纤涂覆和粘结材料20~25mm,用酒精棉球擦洗清洁光纤的剥离部分。调整试样在夹具中的位置,在离带剥离边缘250~500um处切割光纤。截断和抛光光纤带试样的另一端,并用一准直光源照明该端。在显微镜下对准端面,测量光纤带试样的切割端。

注:试样制备应小心,不要改变光纤带的结构,并能得到一个代表光纤包层和光纤带横截面的真实图像。4.2.1.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)光纤带标志及说明;

(4)试样数目:

YD/T 979 -- 1998

(5)光纤带宽度、厚度和光纤排列参数(d、b、p)的最大值、最小值和平均值。4.2.2孔规法

4.2.2.1目的

本试验的目的是检验光纤带的功能性能。为了保证光纤带功能性能,边缘粘结型光纤带尺寸可以用孔规法进行控制和最终检验,意图是要证实光纤带端部是否能插人并对准到商用剥离工具的导槽中。注:本方法能否适用于整体包装型光纤带尚在考虑之中。4.2.2.2试样

除非产品规范中另有规定,应从被试样本光纤带上截取5段有代表性的光纤带试样,每段长度不小于50mmo

3装置

孔规尺寸如图4所示。

[h =25

500μm±25μm

图4孔规尺寸示意图

4.2.2.4程序

将光纤带试样在中间部位夹持住,然后将端部10mm长光纤带插人孔规。4.2.2.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)孔规尺寸;

(3)光纤带结构类型和芯数;

(4)试样数目;

(5)光纤带是否无机械损伤且自由地插人进孔规。4.2.3千分表法

4.2.3.1目的

本试验的目的是确定光纤带的宽度和厚度。4.2.3.2试样

试样的数目应在产品规范中规定。选择的试样应具有统计独立性,并能代表被检光纤带的总体特征。4.2.3.3装置

采用一个具有最大测量力为1.4N的千分表测量光纤带的厚度和宽度。一典型的千分表如图5所示。

4.2.3.4程序

对光纤带试样每一端部的厚度和宽度,应至少进行5次测量,记录测量结果并计算平均值。测量宽度时,应将光纤带弯成一环形(如图5所示),使得光纤带与千分表测量表面垂直。4.2.3.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

半径为

Smm的平面

(2)光纤带结构类型和芯数;

YD/T 979 — 1998

图5千分表示意图

(3)试样厚度和宽度的最小值、最大值和平均值;(4)试样数目。

4.3光纤带机械性能试验

4.3.1扭转试验

4.3.1.1目的

千分表

光纤带

本试验的目的是检验光纤带结构的机械和功能的完整性,确定光纤带经受扭转后不分层而又保持在需要时光纤的可分离性。

4.3.1.2试样制备

从不同批次的光纤带中选取5个有代表性的试样,每个试样长度约为340mm。4.3.1.3试验装置

典型的试验装置如图6所示。试验装置由两个竖直放置的光纤带定位夹具和为每根光纤加1N张力的吊挂负荷的器具组成。

图6扭转试验装置示意图

4.3.1.4试验程序

将制备好的试样牢固地固定在试验装置中,两夹具夹持的光纤带的距离约为300mm。试验时先将顶端夹具顺时针旋转180°,回到初始位置后再逆时针旋转180°,然后再回到初始位置,这就构成一个循环扭转试验。扭转试验应重复进行20个循环,扭转速度为每分钟20个循环。4.3.1.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)扭转方法;

(2)光纤带结构类型(可分离或不可分离型)和芯数;8

(3)扭转次数;

(4)试样数目;

YD/T 979 -— 1998

(5)达不到规范中规定扭转次数的试样数目。4.3.2可分离性试验

4.3.2.1目的

本试验的目的是对光纤不要求分开的场合,保证光纤带具有足够的抗撕裂性能;对光纤要求分开的场合,确保单根光纤具有可从带中分离出的性能。4.3.2.2试样制备

a)对于n芯光纤带,从被试的每一约1m长的光纤带试样上截取最小长度为100mm的光纤带试样,共取n/2段试样;对m批光纤带,共有m×n/2个试样。b)对于α个试样(从批次中抽取,在产品规范中,一般规定为3~5),用刀器将被试光纤带中光纤根根与带中其它光纤分开至适当长度(一般为25~30mm),以便于试验时夹持,如图7所示。对于较多的试样,要将带中光纤两根两根地与带中其它光纤分开,直至分出的光纤根数为被试光纤带芯数的一半n/2。

适于夹持的分离长度30

撕裂长度50

尺寸单位:

图7撕裂试验试样制备

4.3.2.3试验装置

试验装置应包括一个具有合适夹具的张力强度测量仪和一个放大倍数至少为100倍的显微镜(对可分离型光纤带)。

4.3.2.4试验程序

a)将每一个试样插到强度测量装置上,如图8所示。图8光纤带撕裂(分离)试验示意图b)在离撕裂起始点约3mm处位置将分开的光纤夹住,以100mm/min的速度慢慢地将光纤撕开至50mm的长度(或按产品规范中规定),并连续记录50mm长度上的撕裂力。c)用显微镜检查可分离性光纤带撕裂后一次涂覆层和着色受损的情况。d)比较各光纤所需撕裂力的大小。e)对每一根试样,重复 a)~d)的程序。4.3.2.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)撕裂方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)被试光纤带及光纤的标识;(4)最小和平均撕裂强度;

(5)试样数目;

YD/T 979 — 1998

(6)可分离性光纤带中光纤一次涂覆层和着色标志受损情况。4.3.3残余扭转试验

4.3.3.1目的

本试验的目的是保证光纤带不会产生影响接续或影响接续保护套管使用的一种扭转。注:由于光纤带结构本身的原因,在大多使用条件下光纤带将产生自然扭转。4.3.3.2试样制备

从被试光纤带中选取5个有代表性的试样,每个试样长度不应小于50cm。将试祥置于85℃下老化30天。

4.3.3.3试验装置

典型的试验装置如图9所示。

位量“

光纤带

图9残余扭转试验装置

4.3.3.4试验程序

用夹具固定长度为50cm的光纤带顶部,并在底端加1N的负荷,使带无扭转,记录此时光纤带的位置;然后,卸除负荷,光纤带发生扭转,测量扭转角度;用θ角除以光纤带试样长度计算出残余扭转。4.3.3.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)试样数目;

(4)试样长度;

(5)残余扭转。

4.3.4剥离性试验

可使用专用的剥离工具将一段长度大于30mm的光纤带的粘结材料、着色层和光纤涂覆层剥去,以验证光纤带剥离性能的好坏。

4.4光纤带传输特性试验

光纤带中光纤传输特性的测量按IEC793-1-4中规定的方法进行。4.4.1光纤带宏弯衰减试验

4.4.1.1目的

本试验的目的是确定光纤带应用在接头盒或路由导槽的弯曲性能。一般用于型式试验。4.4.1.2试样制备

对于型式试验,至少使用5个光纤带试样进行试验。光纤带试样为12芯时,选其中10根光纤进行测量;光纤带试样少于12芯时,应对带中全部光纤进行测量。10

4.4.1.3试验装置

见EC793-1-4中方法EC793-1-C11。4.4.1.4试验程序

YD/T 979 — 1998

将光纤带试样在直径为75mm±2mm的线轴上以螺旋形式松绕100圈。弯曲衰减测量按方法EC793-1-C11的规定进行。所用光源谱宽应不大于10 nm(FWHM)。4.4.1.5试验结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)光纤带结构类型和芯数;

(2)试样数目;

(3)宏弯衰减值。

4.5光纤带环境性能试验

光纤带温度循环的试验按IEC793-1-5中方法IEC793-1-D1的规定进行。5检验规则

5.1总则

制造厂应建立质量保证体系,使光纤带质量符合本标准要求。光纤成带后,应经质量检验部门进行检验,检验合格者方可进人成缆芯工序或出厂。每盘出厂的光纤带应附有制造厂的产品合格证。光纤带的检验分出厂检验(或交收检验)和型式检验(或例行检验)。检验项目、试验方法和检验规则应符合表8规定。

表8检验项目、试验方法及检验规则序号

检验项目

光纤几何尺寸参数和模场直径

光纤带最大尺寸参数

光纤带标准制造长度

光纤带中光纤标识

叠带中光纤带的标识

光纤带机械性能

带内光纤可分离性

光纤带剥离性

抗扭转能力

残余扭转度

光纤带传输性能

光纤的传输特性

衰减系数

色散系数

截止波长

光纤带的传输性能

7.2.1宏弯衰减

光学连续性

光纤带环境性能

衰减温度特性

8.2热老化性能

本标准条文号

IEC 793-1-2

IEC 793-1-4

试验方法

本标准4.2节

IEC 793-1-2

目视检查

目视检查

本标准4.3.2节

本标准4.3.4节

本标准4.3.1节

本标准4.3.3节

IEC 793-1-4

IEC 793-1-4

IEC 793-1-4

本标准4.4.2节

IEC 793-1-4

IEC 793-1-5

本标准 3.6.2节和 IEC 793-1-4检验类别

本标准5.4

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准是参照国际电工委员会标准IEC60794-3(1998)光缆第3部分:管道、直埋和架空光缆一分

规范)和EC60794-1-2(1997)《光缆第1部分:总规范一第2篇:测量程序》(86A/427/CDV)制定的。有些试验方法参照了美国FOTP标准。本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。本标准起草单位:邮电部武汉邮电科学研究院本标准主要起草人:陈永诗

胡先志

1范围

中华人民共和国通信行业标准

光纤带技术要求和检验方法

Specifications and test methods for optical fiber ribbon本标准规定了光纤带的结构、技术要求、试验方法和检验规则。YD/T 979 - 1998

本标准适用于光继中作为一个缆芯元件的光纤带,也适用于单独作为一个产品的光纤带。光纤带用于信息传输设备及网络中。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 6995.2-86

YD/T 716-94

IEC793-1-2:1995

IEC 793-1-3 : 1995

EC 793-1-4: 1995

TEC 793-1-5: 1995

3技术要求

3.1结构和材料

电线电缆识别标志第2部分:标准颜色光纤强度筛选(验证)试验方法纵向张力复绕法光纤一第1部分:总规范一第2篇:尺寸参数试验方法光纤一第1部分:总规范一第3篇机械性能试验方法光纤一第1部分:总规范一第4篇:传输特性和光学特性试验方法光纤一第1部分:总规范第5篇:环境性能试验方法8)光纤带由UV固化涂覆光纤和UV固化粘结材料组成,通过粘结材料把光纤集中在个组合的线性阵列中。粘结材料应紧密地与各光纤一次涂履层粘结成一体,其性能应满足光纤带的要求。根据粘结材料用量的多少,光纤带的典型结构分为边缘粘结型和整体包覆型,如图1和图2所示。图1典型的边缘粘结型

光纤带横截面

图2典型的整体包覆

型光纤带横截面

b)根据用户要求,光纤带中可包含2芯、4芯、6芯、8芯、10芯、12芯或更多芯的光纤。光纤带中的光纤应平行排列不得交叉。

中华人民共和国信息产业部1998-10-29批准1999-03-01实施

YD/T 979 — 1998

光纤带中相邻光纤应靠得很近,中心线应保持平直、彼此互相平行和共面。3.2尺寸参数

3.2.1光纤

用于光纤带的B1.1类普通单模光纤、B2类色散位移单模光纤和非零色散位移单模光纤(NZDSF)的尺寸参数应符合表1规定。

表1B1.1类、B2类和 NZDSF单模光纤的尺寸参数项

模场直径,μm

包层直径,um

模场同心度误差,μm

包层不圆度,%

涂覆层直径,un

包层/涂覆层同心度误差,μm

(8.6~9.5)±10%bZxz.net

(1310 m)

125 ±1

≤1(1 310 nm)

(7.8 ~ 8.5) ± 10%

(1550 nm)

125 ±1

≤1(1 550 mm)

245 ±10

(8.0 ~ 11.0) ± 10%

(1 550 m)

125 ± 1

1(1 550 nm)

注:根据应用的熔接和连接器技术,对光纤带中光纤的模场同心度误差可能会有更严格的要求,例如为0.4~0.6μm。

3.2.2光纤带结构

3.2.2.1定义

图3示出了标有各种几何尺寸参数的光纤带横截面图。光纤1

a)宽度和厚度

光纤 2

光纤 n - 1

图3光纤带几何结构的横截面

光纤#

宽度和厚度t是包围光纤带横截面的最小矩形的长边和短边的尺寸。b)基线

基线是在光纤带横截面中通过第1根光纤(光纤1)中心和最后一根光纤(光纤n)中心的直线。c)光纤水平间距

光纤水平间距是光纤带横截面上两光纤中心在基线上垂直投影之间的距离。两种水平间距参数区别如下:

相邻光纤中心间距离,用d表示;两侧光纤中心间距离,用6表示。d)光纤垂直位置偏差

YD/T 979 — 1998

光纤垂直位置偏差是光纤带横截面上光纤中心到基线的垂直距离。在基线以上的垂直距离规定为正偏差,在基线以下的垂直距离规定为负偏差。e)平整度(光纤垂直位置误差)光纤带平整度(光纤垂直位置误差)是正最大光纤垂直位置偏差与负最大光纤垂直位置偏差绝对值之和,用P表示。

3.2.2.2尺寸要求

除非产品规范中另有规定,光纤带的最大几何尺寸参数应如表2所示。表2光纤带的最大尺寸参数

带中光纤数

W(μm)

3.2.2.3光纤带制造长度

t(μm)

相邻光纤水平间距

」两侧光纤水平间距

a(μum)

b(μm)

平整度

P(μum)

标准制造长度应为2080m的整数倍,长度偏差应在0~20m之间。如有特殊要求,可由制造方与用户方协商确定。

3.3光纤和光纤带标识

3.3.1光纤带中光纤的标识

光纤带中每根光纤应能识别,如通过颜色(全色谱)、光纤排列顺序(领示色谱)进行标识或按产品规范中的规定进行标识。

a)全色谱识别

如采用颜色标识,光纤带中光纤的序号以及对应的全色谱顺序宜按表3规定。不足12根光纤,应在表3中按序号选用。

12芯带光纤全色谱标识规则

全色谱识别光纤着色层颜色应符合GB6995.2的规定。颜色应鲜明,不褪色,不迁移,与涂覆层及填充复合物相容。光纤带中光纤数超过12根后应采用全色谱循环。b)领示色谱识别

领示色谱如采用光纤排列顺序标识,则光纤带中光纤序号及对应颜色宜按表4规定。表4

领示色谱光纤标识规则

YD/T 979 - 1998

续表4

注:在保证光纤带性能的前提下,允许以本色光纤代替白色光纤。3.3.2叠带中光纤带的标识

叠带中每一光纤带可通过印字来识别,也可通过带中参考光纤(领示光纤)的颜色来识别。如采用印字识别,每一光纤带上印字识别标志的颜色应为白色或黑色,印字间隔应不大于20cm,通过数字或其他符号来识别光纤带中光纤的位置。3.4机械性能

3.4.1光纤

所用光纤的筛选强度应符合YD/T716-94的规定,~般不应低于0.69GPa;光纤动态疲劳参数n值应不小于20;光纤翘曲特性参数R应大于2 m。3.4.2光纤带

3.4.2.1带内光纤的可分离性

如果要求光纤具有可分离性,光纤带结构应允许光纤能从带中分离出来,分成若干根光纤的子单元或单根的光纤,并且满足如下要求:a)应对从光纤带分离出单根光纤的能力进行试验,其试验方法应按本标准4.3.2节中规定,或由制造方与用户方协定;

b)不使用特殊工具或器械就能完成分离。撕开时所需的力应不超过4.4N;c)光纤分离过程不应对光纤的光学及机械性能造成永久性的损害;d)对光纤着色层无损害,在任意一段2.5cm长度的光纤上应留有足够的色标,以便带中光纤能够相互区别。

光纤带剥离性

单根光纤涂覆层及其光纤带粘结的材料都应能容易地剥除,并满足如下要求:a)粘结材料与涂覆层(或着色层)有较好的分离性;b)涂覆层剥离时无断纤;

c)剥离后,光纤外表面应具有良好的清洁度,残留涂覆材料易用酒精棉球轻轻擦除。3.4.2.3抗扭转能力

光纤带试样经受本标准4.3.1节所述的扭转试验后,用5倍放大镜观察时,不允许任→光纤从光纤带4

结构中分离出来。

3.4.2.4残余扭转度

YD/T 979 — 1998

经过本标准4.3.3节规定的残余扭转试验,所测残余扭转度应至少为每0.4m扭转不大于360°。3.5传输特性

3.5.1光纤

B1.1类、B2类和NZDSF单模光纤的传输特性应符合表5、表6和表7的规定。注:表中A、B、C分别代表光纤的级别,A级为最好,B级次之,C级最差。表5B1.1类光纤的传输特性

1310mm衰减系数最大值,dB/km

1.550nm衰减系数最大值,dB/km

零色散波长范围,mm

零色散斜率最大值,ps/(m?·km)1288~1 339 nm最大色散系数绝对值,ps/(rumkm)1550nm最大色散系数,ps/(nmkm)截止波长

涂覆光纤截止波长入。,nm

成缆光纤截止波长入c,rm

表 6B2类光纤的传输特性

1.550nm衰减系数最大值,dB/km零色散波长最大容差,nm

色散特性

零色散斜率最大值,pe/(nm?·km))1 525~1 575 nm最大色散系数绝对值,ps/(nm~km)特定窗口宽度,nm

截止波长

成缆光纤截止波长入cc,mm

表7NZDSF类光纤的传输特性

1550nm衰减系数最大值,dB/km

非零色散区,nm

非零色散区色散系数绝对值,ps/(nmkm)截止波长

3.5.2光纤带

成缆光纤截止波长入cc,nm

3.5.2.1宏弯衰减

1 300 ~ 1 324

1 100 ~ 1 330

<1 270

Aomr50

Somex0.085

Dmex =3.5

Aw= 25

1 530入minA入mx1 565

0.1八 Dmim A Dmex≤6.0

≤1480

对B1.1类单模光纤带,光纤带松绕成直径为75mm±2mm的圆圈,在1550nm波长,每100圈单根光纤的衰减应不超过 0.5 dB(包括单根光纤固有的宏弯衰减和试验长度光纤的衰减)。对B2类和 NZDSF单模光纤带,光纤带松绕成直径为75mm±2mm的圆圈,在1550nm波长,每100圈单根光纤的衰减应不超5

YD/T 979 — 1998

过0.2dB(包括单根光纤固有的宏弯衰减和试验长度光纤的衰减)。3.5.2.2光学连续性

完整的光纤带中每根光纤都应是光学连续的(不出现大于0.1dB的阶跃)。3.6环境性能

3.6.1衰减温度特性

在-40~+70℃范围内,在1310nm和1550nm波长,光纤带中B1.1类、B2类和NZDSF单模光纤相对于20℃允许的附加衰减不大于0.05dB/km3.6.2热老化性能

光纤带试样在85±2℃温度下,放置 30天后,在1310nm和1550nm波长,带中B1.1类、2类和NZDSF类单模光纤允许的附加衰减不大于0.05dB/km。4试验方法

4.1光纤

光纤带中单根光纤尺寸参数、传输特性的测量按EC793-1-2和IEC793-14规定的方法进行。机械性能的试验按IEC793-1-3规定的方法进行。4.2光纤带几何尺寸参数测量

4.2.1目视测量方法

4.2.1.1目的

本试验目的是用于型式试验时确定光纤带的儿何尺寸,包括宽度、厚度和光纤的排列。除非产品规范另有规定,一般不应用于最终产品的检验。4.2.1.2试样

除非产品规范中另有规定。应从被试样本光纤带上截取5段试样,试样在统计上应具有独立性,并能代表被检光纤带的总体特征。

4.2.1.3装置

采用具有合适放大倍数的读数显微镜或投影仪。4.2.1.4程序

有两种试验程序可以采用。

a)方法1

垂直于光纤带轴切割试样,将切割的试样竖直放在用环氧树脂填满的模具中。如需要,待固化后,研磨和抛光端面。将试样放在测量装置中,使端面与光程垂直,用显微镜或投影仪进行测量。注:试样制备应小心,不要改变光纤带的结构,并能得到一个代表光纤包层和光纤带横截面的真实图像。b)方法2

将光纤带试样置于带纤夹具中,用光纤带热护套剥离工具去除光纤涂覆和粘结材料20~25mm,用酒精棉球擦洗清洁光纤的剥离部分。调整试样在夹具中的位置,在离带剥离边缘250~500um处切割光纤。截断和抛光光纤带试样的另一端,并用一准直光源照明该端。在显微镜下对准端面,测量光纤带试样的切割端。

注:试样制备应小心,不要改变光纤带的结构,并能得到一个代表光纤包层和光纤带横截面的真实图像。4.2.1.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)光纤带标志及说明;

(4)试样数目:

YD/T 979 -- 1998

(5)光纤带宽度、厚度和光纤排列参数(d、b、p)的最大值、最小值和平均值。4.2.2孔规法

4.2.2.1目的

本试验的目的是检验光纤带的功能性能。为了保证光纤带功能性能,边缘粘结型光纤带尺寸可以用孔规法进行控制和最终检验,意图是要证实光纤带端部是否能插人并对准到商用剥离工具的导槽中。注:本方法能否适用于整体包装型光纤带尚在考虑之中。4.2.2.2试样

除非产品规范中另有规定,应从被试样本光纤带上截取5段有代表性的光纤带试样,每段长度不小于50mmo

3装置

孔规尺寸如图4所示。

[h =25

500μm±25μm

图4孔规尺寸示意图

4.2.2.4程序

将光纤带试样在中间部位夹持住,然后将端部10mm长光纤带插人孔规。4.2.2.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)孔规尺寸;

(3)光纤带结构类型和芯数;

(4)试样数目;

(5)光纤带是否无机械损伤且自由地插人进孔规。4.2.3千分表法

4.2.3.1目的

本试验的目的是确定光纤带的宽度和厚度。4.2.3.2试样

试样的数目应在产品规范中规定。选择的试样应具有统计独立性,并能代表被检光纤带的总体特征。4.2.3.3装置

采用一个具有最大测量力为1.4N的千分表测量光纤带的厚度和宽度。一典型的千分表如图5所示。

4.2.3.4程序

对光纤带试样每一端部的厚度和宽度,应至少进行5次测量,记录测量结果并计算平均值。测量宽度时,应将光纤带弯成一环形(如图5所示),使得光纤带与千分表测量表面垂直。4.2.3.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

半径为

Smm的平面

(2)光纤带结构类型和芯数;

YD/T 979 — 1998

图5千分表示意图

(3)试样厚度和宽度的最小值、最大值和平均值;(4)试样数目。

4.3光纤带机械性能试验

4.3.1扭转试验

4.3.1.1目的

千分表

光纤带

本试验的目的是检验光纤带结构的机械和功能的完整性,确定光纤带经受扭转后不分层而又保持在需要时光纤的可分离性。

4.3.1.2试样制备

从不同批次的光纤带中选取5个有代表性的试样,每个试样长度约为340mm。4.3.1.3试验装置

典型的试验装置如图6所示。试验装置由两个竖直放置的光纤带定位夹具和为每根光纤加1N张力的吊挂负荷的器具组成。

图6扭转试验装置示意图

4.3.1.4试验程序

将制备好的试样牢固地固定在试验装置中,两夹具夹持的光纤带的距离约为300mm。试验时先将顶端夹具顺时针旋转180°,回到初始位置后再逆时针旋转180°,然后再回到初始位置,这就构成一个循环扭转试验。扭转试验应重复进行20个循环,扭转速度为每分钟20个循环。4.3.1.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)扭转方法;

(2)光纤带结构类型(可分离或不可分离型)和芯数;8

(3)扭转次数;

(4)试样数目;

YD/T 979 -— 1998

(5)达不到规范中规定扭转次数的试样数目。4.3.2可分离性试验

4.3.2.1目的

本试验的目的是对光纤不要求分开的场合,保证光纤带具有足够的抗撕裂性能;对光纤要求分开的场合,确保单根光纤具有可从带中分离出的性能。4.3.2.2试样制备

a)对于n芯光纤带,从被试的每一约1m长的光纤带试样上截取最小长度为100mm的光纤带试样,共取n/2段试样;对m批光纤带,共有m×n/2个试样。b)对于α个试样(从批次中抽取,在产品规范中,一般规定为3~5),用刀器将被试光纤带中光纤根根与带中其它光纤分开至适当长度(一般为25~30mm),以便于试验时夹持,如图7所示。对于较多的试样,要将带中光纤两根两根地与带中其它光纤分开,直至分出的光纤根数为被试光纤带芯数的一半n/2。

适于夹持的分离长度30

撕裂长度50

尺寸单位:

图7撕裂试验试样制备

4.3.2.3试验装置

试验装置应包括一个具有合适夹具的张力强度测量仪和一个放大倍数至少为100倍的显微镜(对可分离型光纤带)。

4.3.2.4试验程序

a)将每一个试样插到强度测量装置上,如图8所示。图8光纤带撕裂(分离)试验示意图b)在离撕裂起始点约3mm处位置将分开的光纤夹住,以100mm/min的速度慢慢地将光纤撕开至50mm的长度(或按产品规范中规定),并连续记录50mm长度上的撕裂力。c)用显微镜检查可分离性光纤带撕裂后一次涂覆层和着色受损的情况。d)比较各光纤所需撕裂力的大小。e)对每一根试样,重复 a)~d)的程序。4.3.2.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)撕裂方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)被试光纤带及光纤的标识;(4)最小和平均撕裂强度;

(5)试样数目;

YD/T 979 — 1998

(6)可分离性光纤带中光纤一次涂覆层和着色标志受损情况。4.3.3残余扭转试验

4.3.3.1目的

本试验的目的是保证光纤带不会产生影响接续或影响接续保护套管使用的一种扭转。注:由于光纤带结构本身的原因,在大多使用条件下光纤带将产生自然扭转。4.3.3.2试样制备

从被试光纤带中选取5个有代表性的试样,每个试样长度不应小于50cm。将试祥置于85℃下老化30天。

4.3.3.3试验装置

典型的试验装置如图9所示。

位量“

光纤带

图9残余扭转试验装置

4.3.3.4试验程序

用夹具固定长度为50cm的光纤带顶部,并在底端加1N的负荷,使带无扭转,记录此时光纤带的位置;然后,卸除负荷,光纤带发生扭转,测量扭转角度;用θ角除以光纤带试样长度计算出残余扭转。4.3.3.5结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)试验方法;

(2)光纤带结构类型和芯数;

(3)试样数目;

(4)试样长度;

(5)残余扭转。

4.3.4剥离性试验

可使用专用的剥离工具将一段长度大于30mm的光纤带的粘结材料、着色层和光纤涂覆层剥去,以验证光纤带剥离性能的好坏。

4.4光纤带传输特性试验

光纤带中光纤传输特性的测量按IEC793-1-4中规定的方法进行。4.4.1光纤带宏弯衰减试验

4.4.1.1目的

本试验的目的是确定光纤带应用在接头盒或路由导槽的弯曲性能。一般用于型式试验。4.4.1.2试样制备

对于型式试验,至少使用5个光纤带试样进行试验。光纤带试样为12芯时,选其中10根光纤进行测量;光纤带试样少于12芯时,应对带中全部光纤进行测量。10

4.4.1.3试验装置

见EC793-1-4中方法EC793-1-C11。4.4.1.4试验程序

YD/T 979 — 1998

将光纤带试样在直径为75mm±2mm的线轴上以螺旋形式松绕100圈。弯曲衰减测量按方法EC793-1-C11的规定进行。所用光源谱宽应不大于10 nm(FWHM)。4.4.1.5试验结果

试验结果报告应包括以下几方面:(1)光纤带结构类型和芯数;

(2)试样数目;

(3)宏弯衰减值。

4.5光纤带环境性能试验

光纤带温度循环的试验按IEC793-1-5中方法IEC793-1-D1的规定进行。5检验规则

5.1总则

制造厂应建立质量保证体系,使光纤带质量符合本标准要求。光纤成带后,应经质量检验部门进行检验,检验合格者方可进人成缆芯工序或出厂。每盘出厂的光纤带应附有制造厂的产品合格证。光纤带的检验分出厂检验(或交收检验)和型式检验(或例行检验)。检验项目、试验方法和检验规则应符合表8规定。

表8检验项目、试验方法及检验规则序号

检验项目

光纤几何尺寸参数和模场直径

光纤带最大尺寸参数

光纤带标准制造长度

光纤带中光纤标识

叠带中光纤带的标识

光纤带机械性能

带内光纤可分离性

光纤带剥离性

抗扭转能力

残余扭转度

光纤带传输性能

光纤的传输特性

衰减系数

色散系数

截止波长

光纤带的传输性能

7.2.1宏弯衰减

光学连续性

光纤带环境性能

衰减温度特性

8.2热老化性能

本标准条文号

IEC 793-1-2

IEC 793-1-4

试验方法

本标准4.2节

IEC 793-1-2

目视检查

目视检查

本标准4.3.2节

本标准4.3.4节

本标准4.3.1节

本标准4.3.3节

IEC 793-1-4

IEC 793-1-4

IEC 793-1-4

本标准4.4.2节

IEC 793-1-4

IEC 793-1-5

本标准 3.6.2节和 IEC 793-1-4检验类别

本标准5.4

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。