GB 18285-2000

基本信息

标准号: GB 18285-2000

中文名称:在用汽车排气污染物限值及测试方法

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Limits and test methods for exhaust pollutants from in-use vehicles

标准状态:已作废

发布日期:2000-01-02

实施日期:2001-07-01

作废日期:2005-07-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:500573

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>空气质量>>13.040.50移动源排放限值

中标分类号:环境保护>>污染物排放标准>>Z64流动污染源排放标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-17545

页数:平装16开/页数:/字数:

标准价格:12.0 元

出版日期:2004-04-17

相关单位信息

复审日期:2004-10-14

起草单位:交通部公路科学研究所

归口单位:交通部

发布部门:国家质量技术监督局

标准简介

本标准规定了在用汽车排气污染物的限值和测试方法。本标准适用于装配点燃式四冲程发动机及压燃式发动机,最大总质量大于或等于400kg,最大设计车速大于或等于50km/h的在用汽车。 GB 18285-2000 在用汽车排气污染物限值及测试方法 GB18285-2000 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB 18285—2000

本标准全文为强制性标准。

为控制在用汽车排气污染物的排放,改善环境空气质量,特制定本标准。本标准的加速模拟工况试验限值及试验方法参照美国国家环保局标准EPA-AA-RSPD-IM-96-2《加速模拟工况试验规程、排放标准、质量控制要求及设备技术要求技术导则》(1996年7月)制定。本标准的装配压燃式发动机按GB14761一1999通过C类认证的车辆,使用取样式不透光度仪进行自由加速可见污染物排放试验,代替过去标准中的滤纸式烟度计,因此试验方法和烟度单位与过去的标准截然不同。

本标准的附录A、附录B是标准的附录。附录C、附录D是提示的附录。本标准由中华人民共和国交通部提出。本标准由全国汽车维修标准化技术委员会归口。本标准起草单位:交通部公路科学研究所。本标准主要起草人:王晓辉、韩国庆。576

1范围

中华人民共和国国家标准

在用汽车排气污染物限值及

测试方法

Limits and measurement methodsfor exhausts of pollutants from in-use vehicles本标准规定了在用汽车排气污染物的限值和测试方法。GB 18285-2000

本标准适用于装配点燃式四冲程发动机及压燃式发动机,最大总质量大于或等于400kg,最大设计车速大于或等于50km/h的在用汽车。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB252-1994轻柴油

GB/T3845--1993汽油车排气污染物的测量急速法GB/T3846--1993柴油车自由加速烟度的测量滤纸烟度法GB3847--1999压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法GB14761-1999汽车排放污染物限值及测试方法GB/T15089—1994机动车辆分类

GB17930—1999车用无铅汽油

SY/T7546--1996汽车用压缩天然气SY7548—1998汽车用液化石油气3定义

本标准采用下列定义。

3.1 在用汽车 in-use vehicles上牌照以后的汽车。

3.2轻型汽车light duty vehicles最大总质量不超过3500kg的M类和N,类车辆。3.3重型汽车heavydutyvehicles最大总质量大于3500kg的车辆。3.4M、N、Mi和Ni类车辆vehicle typeof M、N、M,and N.GB/T15089中规定的车辆。

国家质量技术监督局2000-12-28批准2001-07-01实施

3.5基准质量(RM)reference mass指车辆的“整备质量”加上100kg。GB 18285 -- 2000

3.6最大总质量(GTM)maximumtotalmass指汽车制造厂提出的技术上允许的最大质量。3.7气体污染物gaspollutants

指一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)。碳氢化合物以正已烷当量表示。氮氧化物以一氧化氮(NO)表示。

3.8排气污染物exhaustpollutants对以点燃式发动机为动力的车辆,指排气管排出的气体污染物。对以压燃式发动机为动力的车辆,指排气管排出的排气可见污染物。3.9加速模拟工况(ASM)acceleration simulationmode车辆预热到规定的热状态后,加速至规定车速,根据车辆规定车速时的加速负荷,通过测功机对车辆加载,车辆保持等速运转即为加速模拟工况。4试验分类及试验方法

4.1试验分类

试验分为装配点燃式发动机的车辆试验和装配压燃式发动机的车辆试验。4.1.1装配点燃式发动机的车辆试验进行急速试验,双速试验和加速模拟工况(ASM)试验。4.1.1.1双怠速试验或加速模拟工况(ASM)试验按GB14761通过B类认证,设计乘员数不超过6人,且最大总质量不超过2500kg的M1类车辆和按GB14761通过B类认证,设计乘员数超过6人,或最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆和NI类车辆,进行双息速试验或加速模拟工况(ASM)试验。4.1.1.2除4.1.1.1条规定的其他M、N类装配点燃式发动机的车辆进行怠速试验。4.1.2装配压燃式发动机的车辆试验4.1.2.1按GB14761通过C类认证的车辆进行自由加速排气可见污染物试验。4.1.2.2除4.1.2.1条规定的其他装配压燃式发动机的车辆进行自由加速烟度试验。4.2试验方法

4.2.1双急速试验

按GB/T3845—1993附录C的规定进行试验。4.2.2加速模拟工况试验

按附录 A(标准的附录)进行试验。4.2.3急速试验

按GB/T3845的规定进行试验。

4.2.4自由加速试验

4.2.4.1自由加速排气可见污染物试验按附录B(标准的附录)进行试验。4.2.4.2自由加速烟度试验按GB/T3846的规定进行试验。5排气污染物限值

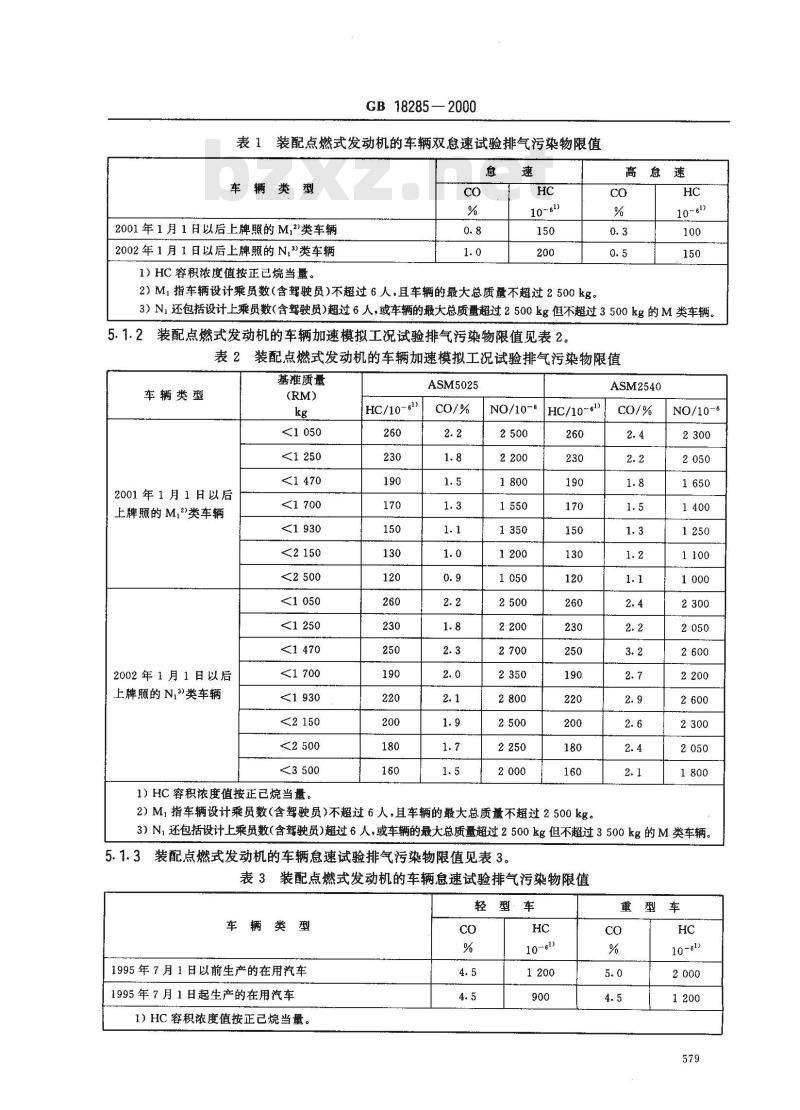

5.1装配点燃式发动机的车辆排气污染物限值5.1.1装配点燃式发动机的车辆进行双急速试验排气污染物限值见表1。578

GB 18285—2000

表1装配点燃式发动机的车辆双急速试验排气污染物限值车辆类型

2001年1月1日以后上牌照的M,2类车辆2002年1月1日以后上牌照的N3类车辆1)HC容积浓度值按正已烷当量。co

10~61)

高急速

2)M指车辆设计乘员数(含驾驶员)不超过6人,且车辆的最大总质量不超过2500kg。3)N,还包括设计上乘员数(含驾驶员)超过6人,或车辆的最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆。5.1.2装配点燃式发动机的车辆加速模拟工况试验排气污染物限值见表2。表2装配点燃式发动机的车辆加速模拟工况试验排气污染物限值基准质量

车辆类型

2001年1月1日以后

上牌照的M.\类车辆

2002年1月1日以后

上牌照的 N,\类车辆

HC/10-6

ASM5025

NO/10-6

HC/10-6\

1)HC容积浓度值按正已烷当量。2)M,指车辆设计乘员数(含驾驶员)不超过6人,且车辆的最大总质量不超过2500kg。ASM2540

NO/10-6

3)N,还包括设计上乘员数(含驾驶员)超过6人,或车辆的最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆。5.1.3

装配点燃式发动机的车辆急速试验排气污染物限值见表3。表3装配点燃式发动机的车辆急速试验排气污染物限值轻型车

车辆类型

1995年7月1日以前生产的在用汽车1995年7月1日起生产的在用汽车1)HC容积浓度值按正已烷当量。co

10-g1)

10-6l)

GB18285—2000

5.2装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气污染物限值5.2.1装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气可见污染物限值见表4。表4装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气可见污染物限值车辆类型

2001年1月1日以后上牌照的在用车2001年1月1日以后上牌照的装配废气涡轮增压器的在用车5.2.2

装配压燃式发动机的车辆自由加速试验烟度排放限值见表5。表5装配压燃式发动机的车辆自由加速试验烟度排放限值车

1995年7月1日以前生产的在用车1995年7月1日起生产的在用车

光吸收系数

烟度值

A1在底盘测功机上的试验运转循环GB18285--2000

附录A

(标准的附录)

加速模拟工况试验

A1.1在底盘测功机上的试验运转循环由ASM5025和ASM2540两个工况组成,见图A1、表A1所示。

(5025)90

(2540)90

加速模拟工况(ASM)试验运转循环表A1

A1.1.1 ASM5025工况

运转次序

加速模拟工况(ASM)试验运转循环表速度

0→25

操作时间t

时间/s

测试时间t

经预热后的车辆加速至25.0km/h,测功机以车辆速度为25.0km/h,加速度为1.475m/s2时的输出功率的50%作为设定功率对车辆加载。车辆以25.0km/h土1.5km/h的速度持续运转10s,工况计时器开始计时(t=0s),持续运行90s(t=90s)即为ASM5025工况。A1.1.2ASM2540工况

ASM5025工况试验结束后车辆立即加速至40.0km/h,测功机以车辆速度为40.0km/h,加速度为1.475m/s2时的输出功率的25%作为设定功率对车辆加载。车辆以40.0km/h士1.5km/h的速度持续运转10s,工况计时器开始计时(t=0s),持续运行90s(t=90s)即为ASM2540工况。A1.1.3复检试验

第一次试验如不合格,可进行复检试验。连续进行ASM5025工况和ASM2540工况试验,每个工况测试时间延长至145s(t=145s),两工况重复测试时间为290s(t=290s)。A2车辆和燃料

A2.1试验车辆

GB18285-—2000

A2.1.1车辆的机械状况应良好,无影响安全或引起试验偏差的机械故障。A2.1.2车辆进、排气系统不得有任何泄漏。A2.1.3车辆的发动机、变速箱和冷却系统等应无液体渗漏。A2.1.4轮胎表面磨损应符合有关标准的规定。驱动轮轮胎压力应符合生产厂的规定。A2.2燃料

应使用无铅汽油或压缩天然气、液化石油气。无铅汽油应符合GB17930的规定;压缩天然气应符合SY/T7546的规定,液化石抽气应符合SY7548的规定。A3试验设备技术要求

试验设备应符合国家相关标准和计量检定规程的规定。A3.1底盘测功机

A3.1.1测功机结构应适用于最大总质量不大于3800kg的M类、N类车辆。A3.1.2根据试验记录的车辆参数,测功机应能自动选择试验工况的加载功率。A3.1.3测功机功率吸收装置

A3.1.3.1设定的测功机加载功率应稳定,不应有影响车辆正常运转的波动。设定测功机对车辆的加载功率时应考虑到车轮与滚简表面的摩擦损失功率和测功机内部损失功率,并按下列公式进行功率设定:P - Pt - P- Pt

式中:P一一设定功率值,根据基准质量和试验工况确定,kW,P;—测功机的指示功率,kW;

P.车辆规定工况的输出功率,kW;Pt-—一测功机滚简与轮胎表面摩擦损失功率,kW;P。测功机内部损失功率,kW。

A3.1.3.2测功机功率吸收装置应能满足最大总质量(GTM)小于3800kg的M类、N类车辆进行ASM5025和ASM2540工况时的试验载荷要求。在滚简转速大于22.5km/h时,功率吸收装置吸收的功率应不少于15kW,稳定的试验状态应不少于5min,每次试验间隔3min。A3.1.3.3测功机应定期标定系统的内部损失功率(包括轴承摩擦损失、系统驱动摩擦损失和风阻损失等)。

A3.1.3.4应使用电功率吸收装置。在25km/h和40km/h的转速下,测功机吸收功率应能以0.1kW为单位进行调整。功率设定的准确度应为士0.5kW。A3.1.4滚筒

A3.1.4.1测功机应装备双滚简。滚简直径为200mm到530mm之间。可采用左右可移动式滚简或固定式滚筒。固定式滚筒内跨距小于760mm,外跨距大于2540mm。A3.1.4.2滚简中心距要求

L(620+D)·sin31.5

式中:L滚简轴间距,mm,

D—滚简直径,mm。

滚简轴间距公差为一6.5mm~12.5mm。A3.1.4.3在任何气候条件下,滚简尺寸、表面处理和硬度均应保证轮胎不打滑;测试距离、速度精度恒定;轮胎磨损小、噪声低。

A3.1.5惯量

A3.1.5.1基本惯量

GB 18285—2000

测功机应配备机械飞轮或惯量模拟装置使测功机具有800kg士20kg的基本惯量,并应标明基本惯量偏差。

A3.1.5.2惯量模拟

测功机应能模拟基准质量小于3500kg的车辆在加速度为0~1.475m/s2时的瞬态惯量。惯量为800~2700kg,速度为25m/s的车辆加速时测功机最大模拟输出功率应大于18kW。应标明惯量模拟偏差,惯量模拟并应做相应修正。A3.1.5.3惯量模拟系统响应

惯量模拟扭矩响应在0.5s内应达到扭矩变化终值的90%。A3.1.5.4惯量模拟误差

惯量模拟误差应不超过被试车辆所选惯性质量的10%。A3.1.6其他要求

A3.1.6.1测功机应有滚简转速测量装置。测功机应能达到的最高车速为90km/h。车速大于10km/h时,测量准确度应为士1.0km/h。A3.1.6.2测功机应配备限位系统。限位系统应保证施加于驱动轮上的水平、垂直方向的力对排放测量没有影响。

43.1.6.3测功机应配备冷却车辆的装置。环境温度超过295K(22℃)时冷却系统应启动。应避免冷却车辆催化转化器。

A3.1.6.4测功机的安装应保证测试车辆在测功机上试验时处于水平位置。A3.1.6四轮驱动测功机

四轮驱动测功机应能按A3.1.3.1的规定对车辆正确加载,不能损坏车辆的四轮驱动系统,并适用于加装防抱死制动系统和牵引力控制系统的车辆。前后车轮滚简速度同步误差应小于0.3km/h。A3.2测量仪器

A3.2.1排气分析仪

A3.2.1.1取样系统应有水分离系统、颗粒过滤装置、取样泵和流量控制单元,应保证可靠耐用,无泄漏并且易于维护。与取样气体接触的制造材料不能与取样气体发生反应并且不污染取样气体或改变被分析气体的特性。取样系统必须耐腐蚀,并能耐受ASM试验工况290s的车辆排气温度。A3.2.1.2取样探头播入车辆排气管深度应不小于400mm,所用材料应能耐受873K(600℃)的排气温度。

A3.2.1.3排气分析仪应能测试双排气管车辆。双取样探头应保证各支管流量相同。A3.2.1.4排气通风系统

通风系统不应引起探头取样点尾气被稀释且不能引起车辆排气出口压力变化大于0.25kPa。A3.2.1.5排气分析仪应能满足至少每秒一次的废气浓度测试能力。A3.2.1.6下列情况系统取样分析应自动停止工作:—排气分析仪未预热;

——无关气体千扰影响超过±10×10-°HC、士0.05%CO、±0.20%CO,和士25×10-6NO,-一取样系统中HC残留量浓度大于10×10-一零点漂移或标定时的读数漂移超过分析仪调整范围。A3.2.1.7排气分析仪应能抗电磁干扰,抗振动冲击。A3.2.1.8排气分析仪响应要求

排气分析仪对HC、CO、CO2分析,从探头输入被测气体到显示终值的90%反应时间应小于8s,显示终值的95%反应时间应小于12s;对NO分析,从探头输入被测气体到显示终值的90%反应时间应小于12s,NO稳定值读数下降到10%稳定读数值的反应时间应小于12s。A3.2.1.9HC、CO和CO.分析应采用不分光红外吸收型(NDIR)分析仪,NO分析应采用电化学传感583

GB 18285—2000

器分析仪。仪器量程和测量误差应满足表A2的要求(满足相对误差和绝对误差任-项即可)。表A2仪器量程和测量误差要求

气体种类

0~2 000×10-6

2 001×10-6~9 000×10-6

0~10%

10.01%~14%

16%~18%

0~~4 000×10-6

4 000×10-6~5 000×10-6

A3.2.2其他测量装置

A3.2.2.1湿度计

相对湿度测量范围应为5%~95%,测量准确度应为±3%。A3.2.2.2温度计

测量误差

相对误差

温度测量范围应为255~333K(-18℃~60℃),测量准确度应为±1.5K。A3.2.2.3气压计

气压测量范围应为80~110kPa,测量准确度应为土3%。A3.2.2.4计时器

计时器10~1000s测量准确度应为土0.1%。A3.2.3测量仪器显示分辨率应满足表A3的要求表A3测量仪器显示分辨率

相对湿度

干球温度

气压计压力

A3.3自动检测控制系统和显示。分辨率

1×10-°(正己烷当量)

1×10-8

绝对误差

±10×10-6

±25×10-6

A3.3.1自动检测控制系统应能根据输入的车辆参数自动设置加载载荷和选择排放标准。检测程序数据采集和分析判断检测结果应由计算机控制自动进行。A3.3.2自动检测控制系统应考虑到排气分析仪的响应时间,以确保记录的排气污染物检测值与相应的试验工况记录值互相对应,

A3.3.3系统应配备清晰可见的驾驶员引导装置。引导装置应不断显示所需速度、试验工况时间、驾驶584

GB 18285—2000

实际速度和时间,以及其他必要的提示和警告。A4试验准备

A4.1车辆准备

A4.1.1如需要,可在发动机上安装冷却水和润滑油测温计等测试仪器。A4.1.2应关闭空调、暖风等附属装备。装备牵引力控制装置的车辆应关闭牵引力控制装置。A4.1.3车辆预热:进行试验前,车辆各总成的热状态应符合汽车技术条件的规定,并保持稳定。在试验前车辆的等候时间超过20min或在试验前熄火超过5min,应选以下任-种方法预热车辆:—车辆在无负荷状态使发动机以2500r/min转速运转4min;-车辆在测功机上按ASM5025工况运行60s。A4.1.4变速器的使用

安装自动变速器的车辆应使用前进档进行试验。安装手动变速器的车辆应使用二档,如果二档所能达到的最高车速低于45km/h可使用三档。A4.1.5车辆驱动轮应位于滚筒上,必须确保车辆横向稳定。驱动轮胎应干燥防滑。A4.1.6车辆应限位良好。对前轮驱动车辆,试验前应使驻车制动起作用。A4.1.7在试验工况计时过程中,车辆不允许制动。如果车辆制动,工况起始记时应重新置零(t一0)。A4.2设备准备与设置

A4.2.1排气分析仪预热

应在通电后30min内达到稳定。在5min内未经调整,零位及HC、CO、NO和CO,的量距读数应稳定在误差范围内。

A4.2.2在每次开始试验前2min内,分析仪器应完成自动调零、环境空气测定和HC残留量的检查。A4.2.3测功机预热

测功机停机或转速小于25km/h超过30min,应在试验前进行自动预热。A4.2.4载荷设定

在进行每个工况试验前,测功机应根据输入的车辆参数及试验工况按A3.1.3.1要求自动设定对车辆的加载载荷。

A4.3在试验循环开始前应记录环境温度、相对湿度和大气压力。A4.4CO与CO?浓度之和小于6%,或发动机在任何时间熄火,应终止试验,排放测量无效。A5试验程序

A5.1车辆驱动轮位于测功机滚筒上,将分析仪取样探头插入排气管中,深度为400mm,并固定于排气管上。对独立工作的多排气管应同时取样。A5.2ASM5025工况

车辆经预热后,加速至25km/h,测功机根据试验工况要求加载,车辆保持25km/h土1.5km/h等速,维持10s后开始记时(t=0s)。当测功机转速和扭矩偏差超过设定值的时间大于5s,试验应重新开始。25s(t=25s)后分析仪器开始测量,每秒钟测量一次,并根据稀释修正系数及湿度修正系数计算10s内的排放平均值。运行90s(t=90s)该试验工况结束。测功机在试验车速25km/h士1.5km/h的允许误差范围内,加载扭矩应随车速的变化做相应的调整,保证加载功率不随车速改变。扭矩允许误差为该工况设定扭矩的士5%。

在25s至90s的测量过程,任意10s内第一秒至第十秒的车速变化相对于第-一秒小于士0.5km/h,测试结果有效。任意10s内的十次排放平均值经修正后如满足限值的要求,则试验结束;否则应进行下一工况(ASM2540)试验。

A5.3ASM2540工况

GB18285-2000

车辆从25km/h直接加速至40km/h,测功机根据试验工况要求加载,车辆保持40km/h土1.5km/h等速,维持10s后开始记时(t=0s)。当测功机转速和扭矩偏差超过设定值的时间大于5s,试验应重新开始。25s(t=25s)后分析仪器开始测量,每秒钟测量一次,并根据稀释修正系数及湿度修正系数计算10s内的排放平均值。运行90s(t==90s)该试验工况结束。测功机在试验车速40km/h士1.5km/h的允许误差范围内,加载扭矩应随车速的变化做相应的调整,保证:加载功率不随车速改变。扭矩允许误差为该工况设定扭矩的土5%。在25s至90s的测量过程,任意10s内第一秒至第十秒的车速变化相对于第秒小于土0.5km/h,测试结果有效。任意10s内的十次排放平均值经修正后如满足限值的要求,则试验结束。否则应进行复检试验。

A5.4复检试验

按照A5.2及A5.3的试验程序及试验结果判定方法连续进行ASM5025和ASM2540工况试验,工况时间延长至145s(t=145s),总试验时间为290s。如两个工况测试结果经修正后均满足要求,则测试结果合格,否则测试结果不合格。A6排气污染物测量值的计算

排放测试结果应进行稀释校正及湿度校正,计算10次有效测试的算术平均值。测量结果计算公式如下:

(Chc(i) - DF(i)

式中:CHc——HC排放平均浓度,%;Cco

-CO排放平均浓度,10-\,

CNo—-NO排放平均浓度,10-

-第i秒HC测量浓度,%;

CHc(i)—

Cco(i) -

Cno(i)

kH(i) -Www.bzxZ.net

Cco(i) · DF(i)

ZCno(i) . DF(i) · kg()

第i秒CO测量浓度,10-;

第i秒NO测量浓度,10-°;

第i秒稀释系数;

第i秒湿度校正系数。

A6.1稀释校正

ASM排放试验的CO、HC、NO测量值应乘以稀释系数(DF)予以校正。当稀释系数计算值大于3.0时,取稀释系数等于3.0。

稀释系数计算公式如下:

a + 1. 88X

CcO2楼

Cco2 + Ccom

式中:DF-

稀释系数;

GB182852000

CO,排放浓度测量修正值,%;

CO排放浓度测量值,%;

CO排放浓度测量值,%;

燃料计算系数,根据燃料种类选取下列值:汽油——4.644;

压缩天然气-—6.64,

液化石油气~—5.39。

A6.2NO测量值应同时乘以相对湿度校正系数kH予以修正。湿度校正系数计算公式如下:

kH = 1- 0. 004 7(H - 75)

式中:kH湿度校正系数,

绝对湿度g水/kg干空气;

R.一环境空气的相对湿度,%;

43.478 X RaPd

P=(Pa.R./100)

Pa环境温度下饱和蒸气压,kPa,如果温度大于30℃,应用30℃饱和蒸气压代替;PB-—大气压力,kPa。

A7试验结果

试验设备及试验结果按附录D(提示的附录)D2记录。附录B

(标准的附录)

自由加速排气可见污染物试验

B1车辆和燃料

B1.1车辆

B1.1.1车辆进气系统应装配空气滤清器,排气系统应装配消声器并且不得有泄漏。B1.1.2测量时发动机的冷却水和润滑油温度应达到汽车使用说明书所规定的热状态。B1.1.3试验前车辆不应长时间急速运转。B1.2燃料

应使用柴油,不得加消烟添加剂。柴油应符合GB252的规定。试验仪器

应使用取样式不透光度仪,技术要求应符合GB3847一1999附录G、附录H的有关规定。B3试验程序

B3.1车辆在发动机怠速下,按GB3847-1999附录H的要求插入不透光度仪取样探头。B3.2迅速但不猛烈地踏下油门踏板,使喷油泵供给最大油量。在发动机达到调速器允许的最大转速前,保持此位置。一旦达到最大转速,立即松开油门踏板,使发动机恢复至怠速,不透光度仪恢复到相应587

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准全文为强制性标准。

为控制在用汽车排气污染物的排放,改善环境空气质量,特制定本标准。本标准的加速模拟工况试验限值及试验方法参照美国国家环保局标准EPA-AA-RSPD-IM-96-2《加速模拟工况试验规程、排放标准、质量控制要求及设备技术要求技术导则》(1996年7月)制定。本标准的装配压燃式发动机按GB14761一1999通过C类认证的车辆,使用取样式不透光度仪进行自由加速可见污染物排放试验,代替过去标准中的滤纸式烟度计,因此试验方法和烟度单位与过去的标准截然不同。

本标准的附录A、附录B是标准的附录。附录C、附录D是提示的附录。本标准由中华人民共和国交通部提出。本标准由全国汽车维修标准化技术委员会归口。本标准起草单位:交通部公路科学研究所。本标准主要起草人:王晓辉、韩国庆。576

1范围

中华人民共和国国家标准

在用汽车排气污染物限值及

测试方法

Limits and measurement methodsfor exhausts of pollutants from in-use vehicles本标准规定了在用汽车排气污染物的限值和测试方法。GB 18285-2000

本标准适用于装配点燃式四冲程发动机及压燃式发动机,最大总质量大于或等于400kg,最大设计车速大于或等于50km/h的在用汽车。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB252-1994轻柴油

GB/T3845--1993汽油车排气污染物的测量急速法GB/T3846--1993柴油车自由加速烟度的测量滤纸烟度法GB3847--1999压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法GB14761-1999汽车排放污染物限值及测试方法GB/T15089—1994机动车辆分类

GB17930—1999车用无铅汽油

SY/T7546--1996汽车用压缩天然气SY7548—1998汽车用液化石油气3定义

本标准采用下列定义。

3.1 在用汽车 in-use vehicles上牌照以后的汽车。

3.2轻型汽车light duty vehicles最大总质量不超过3500kg的M类和N,类车辆。3.3重型汽车heavydutyvehicles最大总质量大于3500kg的车辆。3.4M、N、Mi和Ni类车辆vehicle typeof M、N、M,and N.GB/T15089中规定的车辆。

国家质量技术监督局2000-12-28批准2001-07-01实施

3.5基准质量(RM)reference mass指车辆的“整备质量”加上100kg。GB 18285 -- 2000

3.6最大总质量(GTM)maximumtotalmass指汽车制造厂提出的技术上允许的最大质量。3.7气体污染物gaspollutants

指一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)。碳氢化合物以正已烷当量表示。氮氧化物以一氧化氮(NO)表示。

3.8排气污染物exhaustpollutants对以点燃式发动机为动力的车辆,指排气管排出的气体污染物。对以压燃式发动机为动力的车辆,指排气管排出的排气可见污染物。3.9加速模拟工况(ASM)acceleration simulationmode车辆预热到规定的热状态后,加速至规定车速,根据车辆规定车速时的加速负荷,通过测功机对车辆加载,车辆保持等速运转即为加速模拟工况。4试验分类及试验方法

4.1试验分类

试验分为装配点燃式发动机的车辆试验和装配压燃式发动机的车辆试验。4.1.1装配点燃式发动机的车辆试验进行急速试验,双速试验和加速模拟工况(ASM)试验。4.1.1.1双怠速试验或加速模拟工况(ASM)试验按GB14761通过B类认证,设计乘员数不超过6人,且最大总质量不超过2500kg的M1类车辆和按GB14761通过B类认证,设计乘员数超过6人,或最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆和NI类车辆,进行双息速试验或加速模拟工况(ASM)试验。4.1.1.2除4.1.1.1条规定的其他M、N类装配点燃式发动机的车辆进行怠速试验。4.1.2装配压燃式发动机的车辆试验4.1.2.1按GB14761通过C类认证的车辆进行自由加速排气可见污染物试验。4.1.2.2除4.1.2.1条规定的其他装配压燃式发动机的车辆进行自由加速烟度试验。4.2试验方法

4.2.1双急速试验

按GB/T3845—1993附录C的规定进行试验。4.2.2加速模拟工况试验

按附录 A(标准的附录)进行试验。4.2.3急速试验

按GB/T3845的规定进行试验。

4.2.4自由加速试验

4.2.4.1自由加速排气可见污染物试验按附录B(标准的附录)进行试验。4.2.4.2自由加速烟度试验按GB/T3846的规定进行试验。5排气污染物限值

5.1装配点燃式发动机的车辆排气污染物限值5.1.1装配点燃式发动机的车辆进行双急速试验排气污染物限值见表1。578

GB 18285—2000

表1装配点燃式发动机的车辆双急速试验排气污染物限值车辆类型

2001年1月1日以后上牌照的M,2类车辆2002年1月1日以后上牌照的N3类车辆1)HC容积浓度值按正已烷当量。co

10~61)

高急速

2)M指车辆设计乘员数(含驾驶员)不超过6人,且车辆的最大总质量不超过2500kg。3)N,还包括设计上乘员数(含驾驶员)超过6人,或车辆的最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆。5.1.2装配点燃式发动机的车辆加速模拟工况试验排气污染物限值见表2。表2装配点燃式发动机的车辆加速模拟工况试验排气污染物限值基准质量

车辆类型

2001年1月1日以后

上牌照的M.\类车辆

2002年1月1日以后

上牌照的 N,\类车辆

HC/10-6

ASM5025

NO/10-6

HC/10-6\

1)HC容积浓度值按正已烷当量。2)M,指车辆设计乘员数(含驾驶员)不超过6人,且车辆的最大总质量不超过2500kg。ASM2540

NO/10-6

3)N,还包括设计上乘员数(含驾驶员)超过6人,或车辆的最大总质量超过2500kg但不超过3500kg的M类车辆。5.1.3

装配点燃式发动机的车辆急速试验排气污染物限值见表3。表3装配点燃式发动机的车辆急速试验排气污染物限值轻型车

车辆类型

1995年7月1日以前生产的在用汽车1995年7月1日起生产的在用汽车1)HC容积浓度值按正已烷当量。co

10-g1)

10-6l)

GB18285—2000

5.2装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气污染物限值5.2.1装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气可见污染物限值见表4。表4装配压燃式发动机的车辆自由加速试验排气可见污染物限值车辆类型

2001年1月1日以后上牌照的在用车2001年1月1日以后上牌照的装配废气涡轮增压器的在用车5.2.2

装配压燃式发动机的车辆自由加速试验烟度排放限值见表5。表5装配压燃式发动机的车辆自由加速试验烟度排放限值车

1995年7月1日以前生产的在用车1995年7月1日起生产的在用车

光吸收系数

烟度值

A1在底盘测功机上的试验运转循环GB18285--2000

附录A

(标准的附录)

加速模拟工况试验

A1.1在底盘测功机上的试验运转循环由ASM5025和ASM2540两个工况组成,见图A1、表A1所示。

(5025)90

(2540)90

加速模拟工况(ASM)试验运转循环表A1

A1.1.1 ASM5025工况

运转次序

加速模拟工况(ASM)试验运转循环表速度

0→25

操作时间t

时间/s

测试时间t

经预热后的车辆加速至25.0km/h,测功机以车辆速度为25.0km/h,加速度为1.475m/s2时的输出功率的50%作为设定功率对车辆加载。车辆以25.0km/h土1.5km/h的速度持续运转10s,工况计时器开始计时(t=0s),持续运行90s(t=90s)即为ASM5025工况。A1.1.2ASM2540工况

ASM5025工况试验结束后车辆立即加速至40.0km/h,测功机以车辆速度为40.0km/h,加速度为1.475m/s2时的输出功率的25%作为设定功率对车辆加载。车辆以40.0km/h士1.5km/h的速度持续运转10s,工况计时器开始计时(t=0s),持续运行90s(t=90s)即为ASM2540工况。A1.1.3复检试验

第一次试验如不合格,可进行复检试验。连续进行ASM5025工况和ASM2540工况试验,每个工况测试时间延长至145s(t=145s),两工况重复测试时间为290s(t=290s)。A2车辆和燃料

A2.1试验车辆

GB18285-—2000

A2.1.1车辆的机械状况应良好,无影响安全或引起试验偏差的机械故障。A2.1.2车辆进、排气系统不得有任何泄漏。A2.1.3车辆的发动机、变速箱和冷却系统等应无液体渗漏。A2.1.4轮胎表面磨损应符合有关标准的规定。驱动轮轮胎压力应符合生产厂的规定。A2.2燃料

应使用无铅汽油或压缩天然气、液化石油气。无铅汽油应符合GB17930的规定;压缩天然气应符合SY/T7546的规定,液化石抽气应符合SY7548的规定。A3试验设备技术要求

试验设备应符合国家相关标准和计量检定规程的规定。A3.1底盘测功机

A3.1.1测功机结构应适用于最大总质量不大于3800kg的M类、N类车辆。A3.1.2根据试验记录的车辆参数,测功机应能自动选择试验工况的加载功率。A3.1.3测功机功率吸收装置

A3.1.3.1设定的测功机加载功率应稳定,不应有影响车辆正常运转的波动。设定测功机对车辆的加载功率时应考虑到车轮与滚简表面的摩擦损失功率和测功机内部损失功率,并按下列公式进行功率设定:P - Pt - P- Pt

式中:P一一设定功率值,根据基准质量和试验工况确定,kW,P;—测功机的指示功率,kW;

P.车辆规定工况的输出功率,kW;Pt-—一测功机滚简与轮胎表面摩擦损失功率,kW;P。测功机内部损失功率,kW。

A3.1.3.2测功机功率吸收装置应能满足最大总质量(GTM)小于3800kg的M类、N类车辆进行ASM5025和ASM2540工况时的试验载荷要求。在滚简转速大于22.5km/h时,功率吸收装置吸收的功率应不少于15kW,稳定的试验状态应不少于5min,每次试验间隔3min。A3.1.3.3测功机应定期标定系统的内部损失功率(包括轴承摩擦损失、系统驱动摩擦损失和风阻损失等)。

A3.1.3.4应使用电功率吸收装置。在25km/h和40km/h的转速下,测功机吸收功率应能以0.1kW为单位进行调整。功率设定的准确度应为士0.5kW。A3.1.4滚筒

A3.1.4.1测功机应装备双滚简。滚简直径为200mm到530mm之间。可采用左右可移动式滚简或固定式滚筒。固定式滚筒内跨距小于760mm,外跨距大于2540mm。A3.1.4.2滚简中心距要求

L(620+D)·sin31.5

式中:L滚简轴间距,mm,

D—滚简直径,mm。

滚简轴间距公差为一6.5mm~12.5mm。A3.1.4.3在任何气候条件下,滚简尺寸、表面处理和硬度均应保证轮胎不打滑;测试距离、速度精度恒定;轮胎磨损小、噪声低。

A3.1.5惯量

A3.1.5.1基本惯量

GB 18285—2000

测功机应配备机械飞轮或惯量模拟装置使测功机具有800kg士20kg的基本惯量,并应标明基本惯量偏差。

A3.1.5.2惯量模拟

测功机应能模拟基准质量小于3500kg的车辆在加速度为0~1.475m/s2时的瞬态惯量。惯量为800~2700kg,速度为25m/s的车辆加速时测功机最大模拟输出功率应大于18kW。应标明惯量模拟偏差,惯量模拟并应做相应修正。A3.1.5.3惯量模拟系统响应

惯量模拟扭矩响应在0.5s内应达到扭矩变化终值的90%。A3.1.5.4惯量模拟误差

惯量模拟误差应不超过被试车辆所选惯性质量的10%。A3.1.6其他要求

A3.1.6.1测功机应有滚简转速测量装置。测功机应能达到的最高车速为90km/h。车速大于10km/h时,测量准确度应为士1.0km/h。A3.1.6.2测功机应配备限位系统。限位系统应保证施加于驱动轮上的水平、垂直方向的力对排放测量没有影响。

43.1.6.3测功机应配备冷却车辆的装置。环境温度超过295K(22℃)时冷却系统应启动。应避免冷却车辆催化转化器。

A3.1.6.4测功机的安装应保证测试车辆在测功机上试验时处于水平位置。A3.1.6四轮驱动测功机

四轮驱动测功机应能按A3.1.3.1的规定对车辆正确加载,不能损坏车辆的四轮驱动系统,并适用于加装防抱死制动系统和牵引力控制系统的车辆。前后车轮滚简速度同步误差应小于0.3km/h。A3.2测量仪器

A3.2.1排气分析仪

A3.2.1.1取样系统应有水分离系统、颗粒过滤装置、取样泵和流量控制单元,应保证可靠耐用,无泄漏并且易于维护。与取样气体接触的制造材料不能与取样气体发生反应并且不污染取样气体或改变被分析气体的特性。取样系统必须耐腐蚀,并能耐受ASM试验工况290s的车辆排气温度。A3.2.1.2取样探头播入车辆排气管深度应不小于400mm,所用材料应能耐受873K(600℃)的排气温度。

A3.2.1.3排气分析仪应能测试双排气管车辆。双取样探头应保证各支管流量相同。A3.2.1.4排气通风系统

通风系统不应引起探头取样点尾气被稀释且不能引起车辆排气出口压力变化大于0.25kPa。A3.2.1.5排气分析仪应能满足至少每秒一次的废气浓度测试能力。A3.2.1.6下列情况系统取样分析应自动停止工作:—排气分析仪未预热;

——无关气体千扰影响超过±10×10-°HC、士0.05%CO、±0.20%CO,和士25×10-6NO,-一取样系统中HC残留量浓度大于10×10-一零点漂移或标定时的读数漂移超过分析仪调整范围。A3.2.1.7排气分析仪应能抗电磁干扰,抗振动冲击。A3.2.1.8排气分析仪响应要求

排气分析仪对HC、CO、CO2分析,从探头输入被测气体到显示终值的90%反应时间应小于8s,显示终值的95%反应时间应小于12s;对NO分析,从探头输入被测气体到显示终值的90%反应时间应小于12s,NO稳定值读数下降到10%稳定读数值的反应时间应小于12s。A3.2.1.9HC、CO和CO.分析应采用不分光红外吸收型(NDIR)分析仪,NO分析应采用电化学传感583

GB 18285—2000

器分析仪。仪器量程和测量误差应满足表A2的要求(满足相对误差和绝对误差任-项即可)。表A2仪器量程和测量误差要求

气体种类

0~2 000×10-6

2 001×10-6~9 000×10-6

0~10%

10.01%~14%

16%~18%

0~~4 000×10-6

4 000×10-6~5 000×10-6

A3.2.2其他测量装置

A3.2.2.1湿度计

相对湿度测量范围应为5%~95%,测量准确度应为±3%。A3.2.2.2温度计

测量误差

相对误差

温度测量范围应为255~333K(-18℃~60℃),测量准确度应为±1.5K。A3.2.2.3气压计

气压测量范围应为80~110kPa,测量准确度应为土3%。A3.2.2.4计时器

计时器10~1000s测量准确度应为土0.1%。A3.2.3测量仪器显示分辨率应满足表A3的要求表A3测量仪器显示分辨率

相对湿度

干球温度

气压计压力

A3.3自动检测控制系统和显示。分辨率

1×10-°(正己烷当量)

1×10-8

绝对误差

±10×10-6

±25×10-6

A3.3.1自动检测控制系统应能根据输入的车辆参数自动设置加载载荷和选择排放标准。检测程序数据采集和分析判断检测结果应由计算机控制自动进行。A3.3.2自动检测控制系统应考虑到排气分析仪的响应时间,以确保记录的排气污染物检测值与相应的试验工况记录值互相对应,

A3.3.3系统应配备清晰可见的驾驶员引导装置。引导装置应不断显示所需速度、试验工况时间、驾驶584

GB 18285—2000

实际速度和时间,以及其他必要的提示和警告。A4试验准备

A4.1车辆准备

A4.1.1如需要,可在发动机上安装冷却水和润滑油测温计等测试仪器。A4.1.2应关闭空调、暖风等附属装备。装备牵引力控制装置的车辆应关闭牵引力控制装置。A4.1.3车辆预热:进行试验前,车辆各总成的热状态应符合汽车技术条件的规定,并保持稳定。在试验前车辆的等候时间超过20min或在试验前熄火超过5min,应选以下任-种方法预热车辆:—车辆在无负荷状态使发动机以2500r/min转速运转4min;-车辆在测功机上按ASM5025工况运行60s。A4.1.4变速器的使用

安装自动变速器的车辆应使用前进档进行试验。安装手动变速器的车辆应使用二档,如果二档所能达到的最高车速低于45km/h可使用三档。A4.1.5车辆驱动轮应位于滚筒上,必须确保车辆横向稳定。驱动轮胎应干燥防滑。A4.1.6车辆应限位良好。对前轮驱动车辆,试验前应使驻车制动起作用。A4.1.7在试验工况计时过程中,车辆不允许制动。如果车辆制动,工况起始记时应重新置零(t一0)。A4.2设备准备与设置

A4.2.1排气分析仪预热

应在通电后30min内达到稳定。在5min内未经调整,零位及HC、CO、NO和CO,的量距读数应稳定在误差范围内。

A4.2.2在每次开始试验前2min内,分析仪器应完成自动调零、环境空气测定和HC残留量的检查。A4.2.3测功机预热

测功机停机或转速小于25km/h超过30min,应在试验前进行自动预热。A4.2.4载荷设定

在进行每个工况试验前,测功机应根据输入的车辆参数及试验工况按A3.1.3.1要求自动设定对车辆的加载载荷。

A4.3在试验循环开始前应记录环境温度、相对湿度和大气压力。A4.4CO与CO?浓度之和小于6%,或发动机在任何时间熄火,应终止试验,排放测量无效。A5试验程序

A5.1车辆驱动轮位于测功机滚筒上,将分析仪取样探头插入排气管中,深度为400mm,并固定于排气管上。对独立工作的多排气管应同时取样。A5.2ASM5025工况

车辆经预热后,加速至25km/h,测功机根据试验工况要求加载,车辆保持25km/h土1.5km/h等速,维持10s后开始记时(t=0s)。当测功机转速和扭矩偏差超过设定值的时间大于5s,试验应重新开始。25s(t=25s)后分析仪器开始测量,每秒钟测量一次,并根据稀释修正系数及湿度修正系数计算10s内的排放平均值。运行90s(t=90s)该试验工况结束。测功机在试验车速25km/h士1.5km/h的允许误差范围内,加载扭矩应随车速的变化做相应的调整,保证加载功率不随车速改变。扭矩允许误差为该工况设定扭矩的士5%。

在25s至90s的测量过程,任意10s内第一秒至第十秒的车速变化相对于第-一秒小于士0.5km/h,测试结果有效。任意10s内的十次排放平均值经修正后如满足限值的要求,则试验结束;否则应进行下一工况(ASM2540)试验。

A5.3ASM2540工况

GB18285-2000

车辆从25km/h直接加速至40km/h,测功机根据试验工况要求加载,车辆保持40km/h土1.5km/h等速,维持10s后开始记时(t=0s)。当测功机转速和扭矩偏差超过设定值的时间大于5s,试验应重新开始。25s(t=25s)后分析仪器开始测量,每秒钟测量一次,并根据稀释修正系数及湿度修正系数计算10s内的排放平均值。运行90s(t==90s)该试验工况结束。测功机在试验车速40km/h士1.5km/h的允许误差范围内,加载扭矩应随车速的变化做相应的调整,保证:加载功率不随车速改变。扭矩允许误差为该工况设定扭矩的土5%。在25s至90s的测量过程,任意10s内第一秒至第十秒的车速变化相对于第秒小于土0.5km/h,测试结果有效。任意10s内的十次排放平均值经修正后如满足限值的要求,则试验结束。否则应进行复检试验。

A5.4复检试验

按照A5.2及A5.3的试验程序及试验结果判定方法连续进行ASM5025和ASM2540工况试验,工况时间延长至145s(t=145s),总试验时间为290s。如两个工况测试结果经修正后均满足要求,则测试结果合格,否则测试结果不合格。A6排气污染物测量值的计算

排放测试结果应进行稀释校正及湿度校正,计算10次有效测试的算术平均值。测量结果计算公式如下:

(Chc(i) - DF(i)

式中:CHc——HC排放平均浓度,%;Cco

-CO排放平均浓度,10-\,

CNo—-NO排放平均浓度,10-

-第i秒HC测量浓度,%;

CHc(i)—

Cco(i) -

Cno(i)

kH(i) -Www.bzxZ.net

Cco(i) · DF(i)

ZCno(i) . DF(i) · kg()

第i秒CO测量浓度,10-;

第i秒NO测量浓度,10-°;

第i秒稀释系数;

第i秒湿度校正系数。

A6.1稀释校正

ASM排放试验的CO、HC、NO测量值应乘以稀释系数(DF)予以校正。当稀释系数计算值大于3.0时,取稀释系数等于3.0。

稀释系数计算公式如下:

a + 1. 88X

CcO2楼

Cco2 + Ccom

式中:DF-

稀释系数;

GB182852000

CO,排放浓度测量修正值,%;

CO排放浓度测量值,%;

CO排放浓度测量值,%;

燃料计算系数,根据燃料种类选取下列值:汽油——4.644;

压缩天然气-—6.64,

液化石油气~—5.39。

A6.2NO测量值应同时乘以相对湿度校正系数kH予以修正。湿度校正系数计算公式如下:

kH = 1- 0. 004 7(H - 75)

式中:kH湿度校正系数,

绝对湿度g水/kg干空气;

R.一环境空气的相对湿度,%;

43.478 X RaPd

P=(Pa.R./100)

Pa环境温度下饱和蒸气压,kPa,如果温度大于30℃,应用30℃饱和蒸气压代替;PB-—大气压力,kPa。

A7试验结果

试验设备及试验结果按附录D(提示的附录)D2记录。附录B

(标准的附录)

自由加速排气可见污染物试验

B1车辆和燃料

B1.1车辆

B1.1.1车辆进气系统应装配空气滤清器,排气系统应装配消声器并且不得有泄漏。B1.1.2测量时发动机的冷却水和润滑油温度应达到汽车使用说明书所规定的热状态。B1.1.3试验前车辆不应长时间急速运转。B1.2燃料

应使用柴油,不得加消烟添加剂。柴油应符合GB252的规定。试验仪器

应使用取样式不透光度仪,技术要求应符合GB3847一1999附录G、附录H的有关规定。B3试验程序

B3.1车辆在发动机怠速下,按GB3847-1999附录H的要求插入不透光度仪取样探头。B3.2迅速但不猛烈地踏下油门踏板,使喷油泵供给最大油量。在发动机达到调速器允许的最大转速前,保持此位置。一旦达到最大转速,立即松开油门踏板,使发动机恢复至怠速,不透光度仪恢复到相应587

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。