GB 18465-2001

基本信息

标准号: GB 18465-2001

中文名称:工业γ射线探伤放射卫生防护要求

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: 工业γ射线探伤放射卫生防护要求

标准状态:已作废

发布日期:2001-10-22

实施日期:2002-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:290278

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>13.280辐射防护

中标分类号:医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C57放射卫生防护

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-18466

页数:平装16开, 页数:12, 字数:20千字

标准价格:12.0 元

出版日期:2004-04-17

相关单位信息

首发日期:2001-10-22

复审日期:2004-10-14

起草单位:山东省医学科学院放射医学研究所

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

主管部门:卫生部

标准简介

本标准规定了工业γ射线探伤机防护性能及其使用过程中的放射防护和有关监测要求。本标准适用于应用γ射线探伤机进行金属构件内部结构的无损检测实践。 GB 18465-2001 工业γ射线探伤放射卫生防护要求 GB18465-2001 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB18465—2001

本标准除第1章、第2章和第3章外,其余都属强制性条款。工业射线探伤是一项利用放射源的射线对金属构件内部结构进行照相的无损检测技术,由于此项作业操作现场复杂,且应用的放射源不止一种,操作过程中射线可能对人体造成危害,为了规范此类操作,保障从业人员的安全,特制定本标准。主要参考了GB/T14058、DIN54115第1部分及其附件和DIN54115第5部分的内容,并结合我国的实际情况而制定,本标准从2002年3月1日起实施。本标准的附录A、附录B都是标准的附录。本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准起草单位:山东省医学科学院放射医学研究所。本标准起草人:邓大平、侯金鹏、朱建国、温继惠、汪春亮。本标准由卫生部委托卫生部工业卫生实验所负责解释198

1范围

中华人民共和国国家标准

工业Y射线探伤放射卫生防护要求Radiological protection requirements forindustrial gamma defect detectingGB18465-2001

本标准规定了射线探伤机防护性能及其使用过程中的放射防护和有关监测要求。本标准适用于应用射线探伤机进行金属构件内部结构的无损检测实践。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB4075--1983密封放射源分级(eqvISO2919:1980)GB11806-1989放射性物质安全运输规定GB/T14058一1993射线探伤机

3定义

本标准采用下列定义。

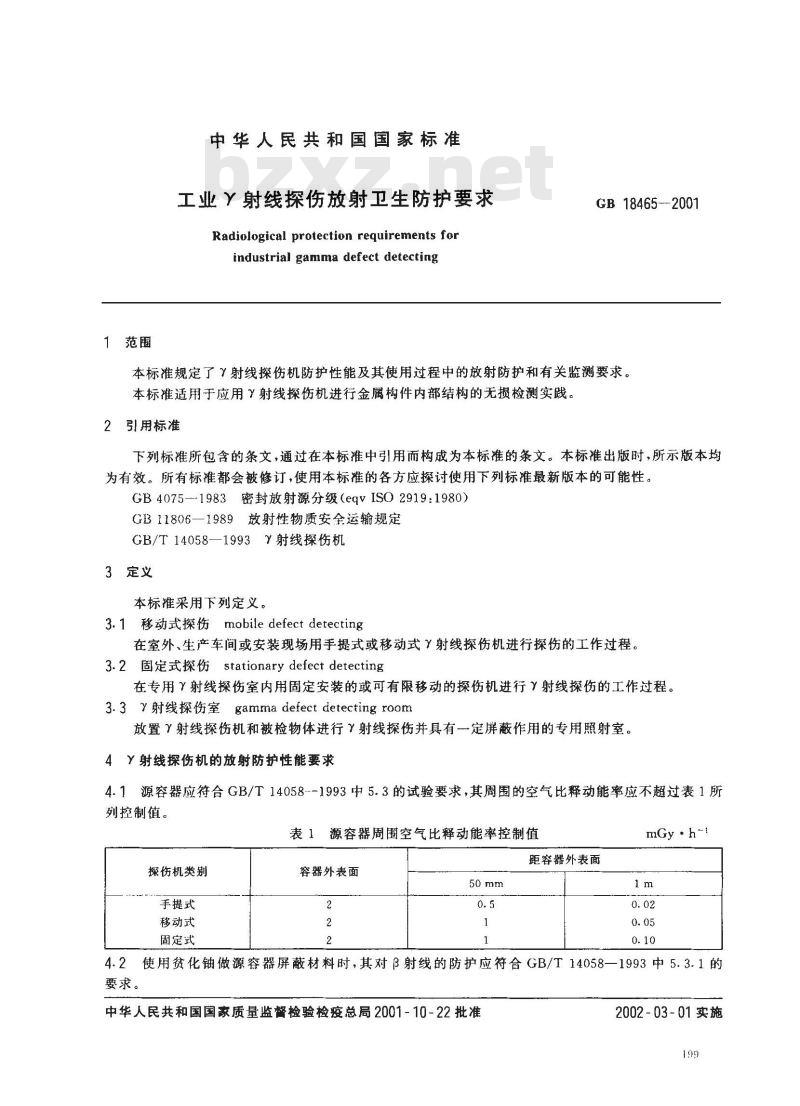

3.1移动式探伤mobiledefectdetecting在室外、生产车间或安装现场用手提式或移动式射线探伤机进行探伤的工作过程。3.2固定式探伤stationary defect detecting在专用射线探伤室内用固定安装的或可有限移动的探伤机进行射线探伤的工作过程。3.3射线探伤室gammadefect detectingroom放置射线探伤机和被检物体进行射线探伤并具有一定屏蔽作用的专用照射室。4Y射线探伤机的放射防护性能要求4.1源容器应符合GB/T14058---1993中5.3的试验要求,其周围的空气比释动能率应不超过表1所列控制值。

表1源容器周围空气比释动能率控制值探伤机类别

手提式

移动式

固定式

容器外表面

距容器外表面

mGy·h-1

4.2使用贫化铀做源容器屏蔽材料时,其对β射线的防护应符合GB/T140581993中5.3.1的要求。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-10-22批准2002-03-01实施

GB18465—2001

4.3每台射线探伤机的源容器及其中的密封源必须有符合GB/T14058一1993中8.1.1、8.1.2要求的标志。

4.4射线探伤机的安全锁、联锁装置、源的位置指示器、系统故障时的安全装置、防止违章操作装置等安全装置的性能应符合GB/T14058一1993中5.4的要求。4.5源托的安全性应符合GB/T14058—1993中5.5的要求。4.6根据不同需要,放射源传输装置的长度应尽可能减短,每次照射后,放射源应能立即返回源容器并进人关闭状态。

4.7产品说明书应注明型号、规格和主要技术指标及设备保养、贮存、运输方法,还应包括:所用放射源的种类、特性、源容器外表面泄露辐射水平、安全措施、自动关闭功能及常见事故的处理方法等内容。5固定式探伤的放射防护要求

5.1射线探伤室的建筑(包括辐射防护墙、门、窗、辐射防护迷路)应充分考虑直射、散射和屏蔽物材料和结构等各种因素并按本标准附录A(标准的附录)的要求确定防护厚度。5.2辐射防护墙外5cm处空气比释动能率应小于2.5uGy·h1。5.3辐射防护门人口处应有固定的电离辐射警告标志,照射期间还应有有醒目的“禁止人内”的警示词语;探伤室人口处及被探物件出人口处应设置声光报警装置,该装置在射线探伤机工作时应自动接通;辐射防护门的防护性能应与同侧墙相同,其外5cm处的空气比释动能率应小于2.5μGy·h-1,并安装门-机联锁装置和工作指示灯;机房内适当位置安装固定式剂量仪。6移动式探伤的放射防护要求

6.1进行探伤作业前,应先将工作场所划分为控制区和监督区。6.2控制区边界外空气比释动能率应低于40uGy·h1。在其边界应悬挂清晰可见的禁止进入放射性工作场所”标牌。末经许可人员不得进人该范围边界,可采用绳索、链条和类似的方法或安排监督人员实施人工管理。控制区范围的计算方法见附录B(标准的附录)。6.3监督区位于控制区外,允许有关人员在此区活动,培训人员或探访者也可进人该区域。其边界空气比释动能率应不大于2.5μGy·h-\,边界处应有“当心,电离辐射!”标牌,公众不得进入该区域。6.4进行探伤作业时,必须考虑射线探伤机和被检物体的距离、照射方向、时间和屏蔽条件,以保证作业人员的受照剂量低于年剂量限值,并应达到可以合理做到的尽可能低的水平。7放射源的安全要求

7.1密封源选用的级别按GB4075选定,无保护的源为43515级、装置里的源为43313级。7.2放射源的更换应得到当地放射卫生防护主管部门批准并在防护专业人员的监督下进行,在完全屏蔽的装置里,采用远距离的抓取机和支撑装置进行。密封源从运输容器中转装人源容器或从源容器转装人运输容器必须采用便于更换操作的辅助设备和具有足够屏蔽性能的装置。操作人员在一次更换过程中所接受的当量剂量不应超过0.5mSv。7.3放射源托的更换应由使用单位主管部门及当地放射卫生防护主管部门批准。如果装载和卸载带有放射源和源托的源容器是通过推进器进行的,就必须利用带足够屏蔽的适当的换装容器。7.4废弃的放射源按国家有关规定处理或处置,并有详细的记录归档保存。7.5放射源的运输按GB11806一1989中第4章的有关规定执行。7.6含源源容器或放射源应在专用放射源库内贮存。7.7在当地放射卫生防护主管部门指导下,使用单位应制定出合适的应急计划并作好相应的应急准备,计划内容包括:工作程序、组织机构、人员培训、应急计划演习、应急设施等。7.8操作现场必须配备适当的应急防护设备,如:足够屏蔽厚度的防护掩体、隧道式屏蔽块、柄长不短200

GB 18465—2001

于1.5m的夹钳、适当长度的金属线、水池、沙袋等、8放射防护监测

8.1作业人员的个人剂量监测

8.1.1Y射线探伤作业人员必须进行常规个人剂量监测,并建立个人剂量档案和健康管理档案,其个人年剂量限值如下:

a)连续5年内年平均有效剂量20mSv;b)任何单年份内有效剂量50mSv;c)-年中眼晶体所受的当量剂量150mSv;d)年中四肢(手和脚)或皮肤所受的当量剂量500mSv。8.1.2对作业人员还应进行意外事故的剂量监测,并有详细的记录。8.2丫射线探伤机固有防护性能监测8.2.1生产射线探伤机,应按GB/T14058--1993中7.2和7.3的要求进行型式检验和出厂检验8.2.2由使用单位所在地放射卫生防护主管部门按第四章的放射防护性能要求对射线探伤机进行验收检测,其4.1要求的屏蔽效果试验按GB/T14058一1993中6.1进行,合格后方能使用。8.2.3使用单位应经常对安全装置的性能进行检测,放射卫生防护主管部门每年进行一次。8.2.4探伤机被移动后,兼职防护人员必须用相应仪器进行安全装置的性能检测。8.2.5防护主管部门每年对密封放射源进行一次泄漏检验。8.3作业场所的防护监测

8.3.1固定式探伤作业场所的防护监测8.3.1.1探伤室启用前必须进行验收检测,合格后方能使用。8.3.1.2每天工作前,探伤作业人员应检查安全装置、联锁装置的性能及警告信号、标志的状态。检查探伤室内是否有人员逗留。

8.3.1.3每次探伤作业结束后,操作人员应用可靠的辐射仪器核查放射源是否回到安全位置。源容器出入源库时应进行监测并有详细记录。8.3.1.4由使用单位所在地放射卫生主管部门每年进行一次操作场所及探伤室临近区域的辐射水平测量,并根据测量结果提出评价或改进意见。当放射源的活度增加时,应重新测量上述辐射水平,并根据测量结果做出合适的改进。

8.3.2移动式探伤作业场所的放射防护监测8.3.2.1每次探伤作业前应按8.3.1.2检查探伤机,并检查控制区,确保在放射源暴露前控制区内无任何人员。

8.3.2.2作业场所启用时,应围绕控制区边界测量辐射水平,并按空气比释动能不超过40μGy·h-1的要求进行调整

8.3.2.3建立操作现场的辐射巡测制度,定期观察放射源的位置和状态。8.3.2.4探伤作业结束后也应执行第8.3.1.3的要求。201

A1原测

GB 18465--2001

附录A

(标准的附录)

防护层的确定

A1.1在确定防护层时必须考虑有用线束的方向。如有用线束的方向没有限制,所有方向的防护层按A2进行确定。如有用线束仅处于有限的方向,则除此有限方向按A2确定防护层外,其余所有方向的泄漏辐射防护层按A3进行确定。

A1.2由不同的屏蔽材料构成的多层防护,其总衰减度等于各个防护层的衰减度之乘积。A2防止有用辑射的防护层

A2.1在距放射源的距离为a。时,该点的最高空气比释动能率K~,按式(A1)计算。A.Fk

式中:K—距放射源距离为a。时该点的最高空气比释动能率;A -放射源的预期最大放射性活度,GBq;Fk-空气比释动能常数,mGy·m2·h-1·GBg\1,ao

-距放射源的距离,m。

A2.2按照式(A2)计算所要求的有用辐射的衰减度FN。Fy=

式中:Kn

KG·aα

(A1)

测到的或者按式(A1)计算出的在有用辐射束里距离放射源为a。的空气空气比释动能率,mGy·h\\;

距放射源的某一点的距离,m;

Kc—距离放射源为a的最高允许空气比释动能率,mGy·h-1空气比释动能常数Fk

放射源

mGy· m2· h\1 ·GBq\1

A2.3防止有用辐射束的防护层的厚度可从图A1和图A2中查得。通过在图A1和图A2中给出的质量厚度除以屏蔽材料的密度(单位为g·cm3),就可以得出以厘米为单位的防护层的厚度(详见A2.4)。

A2.4防护层的公式计算

防护层的厚度d(cm)也可使用表A2中的线性衰减系数μ的值,按照式(A3)进行计算,严格用于图A1和图A2中曲线F10的线性范围。Fk·A

d=一·ln

式中;d-

防护层的厚度,cm;

线性衰减系数,cm-1;

一空气比释动能常数;

A一—-放射源的预期最大放射性活度,GBq;202

·(A3)

距放射源的距离,m;

GB18465—2001

K--距离放射源为a的最高允许空气比释动能率,mGy·h。10°

10 6 日

质量厚度r/(g/cm)

重晶石混凝士

铅玻璃

(50% Pbo)

图A16oCo有用线束衰减度为Fv,散射线衰减度为F,泄漏辐射衰减度为F,时不同材料的质量厚度300

5辐射防护结构图上必须标明防止有用辐射束的全部防护墙的说明、包括墙厚、屏蔽材料名称及A2.5

厚度。

\Ng'ag

105日

GB18465—2001

能减士

质量厚度【n/(g/cm2)

图A2192Ir有用线束衰减度为F~,散射线衰减度为Fs,泄漏辐射衰减度为F,时不同材料的质量厚度A3防止泄漏辐射的防护层

防止源容器或屏蔽物的泄漏辐射的防护层,按照式(A4)计算所要求的衰减度F:Fp下载标准就来标准下载网

Kp·ai

有用射束外,距放射源为ao的空气比释动能率,mGy·h!;式中:Kp-

ao—从放射源至防护地点的距离,m;Kc-一距离放射源为a(m)时,该位置上最高允许的空气比释动能率,mGy/h。表A2线性衰减系数

线性衰减系数 μ

铅玻璃

般混凝土

重晶石混凝土

..(A4)

B1概念

GB184652001

附录B

(标准的附录)

控制区的确定

根据放射源的射线向各个方向辐射时的不同情况,应确定三类不同的控制区距离,如图B1所示。

屏蔽物

检测对象

a1--辐射没有任何衰减时要求的控制区距离;α1一有用线束方向,经检测对象屏蔽后要求的控制区距离:u.--有用线束方向以外,经源容器或其他屏蔽物屏蔽后要求的控制区距离。图B1应用屏蔽物的控制区(无比例)B2对于移动探伤,控制区边界的比释动能率为40μSv·h~,α1α,和α.由如下评定各类控制这距离的大小:

α1:取自图B2的控制区距离(m)。α和αl:为取自图B2的控制区距离l(m)与表B2中不同半减层数相对应的因子之积(可根据屏蔽物的厚度,除以表B1中相应核素和屏蔽材料的半减层厚,求出其半衰减层数,进而从表B2查出相对应的因子)。

表B1不同材料半减层厚的近似值不同放射源的半减层厚(HVL)

屏蔽材料

混凝士

表B2用于控制区确定时在有衰减的辐射时,和α.的因子半减层数

B3举例

半减层数

GB18465—2001

表B2(完)

192Ir,放射性活度1.85×1012Bq,检测对象为结构钢,厚度28mm(2HVL),放射源屏蔽物(照射容器壁)为钨制,厚25mm(10HVL)。al:图 B2的控制区al=78m

ai:图B2的控制区值a:乘以表B2的因子a=0.5Xal=0.5X78=39m

ai:图B2的控制区值a,乘以表B2的因子ar=0.05Xat=0.05×78-3. 9 m

活度 / Bq

图B2辐射没有任何衰减时应用不同活度放射源时的控制区距离α206

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准除第1章、第2章和第3章外,其余都属强制性条款。工业射线探伤是一项利用放射源的射线对金属构件内部结构进行照相的无损检测技术,由于此项作业操作现场复杂,且应用的放射源不止一种,操作过程中射线可能对人体造成危害,为了规范此类操作,保障从业人员的安全,特制定本标准。主要参考了GB/T14058、DIN54115第1部分及其附件和DIN54115第5部分的内容,并结合我国的实际情况而制定,本标准从2002年3月1日起实施。本标准的附录A、附录B都是标准的附录。本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准起草单位:山东省医学科学院放射医学研究所。本标准起草人:邓大平、侯金鹏、朱建国、温继惠、汪春亮。本标准由卫生部委托卫生部工业卫生实验所负责解释198

1范围

中华人民共和国国家标准

工业Y射线探伤放射卫生防护要求Radiological protection requirements forindustrial gamma defect detectingGB18465-2001

本标准规定了射线探伤机防护性能及其使用过程中的放射防护和有关监测要求。本标准适用于应用射线探伤机进行金属构件内部结构的无损检测实践。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB4075--1983密封放射源分级(eqvISO2919:1980)GB11806-1989放射性物质安全运输规定GB/T14058一1993射线探伤机

3定义

本标准采用下列定义。

3.1移动式探伤mobiledefectdetecting在室外、生产车间或安装现场用手提式或移动式射线探伤机进行探伤的工作过程。3.2固定式探伤stationary defect detecting在专用射线探伤室内用固定安装的或可有限移动的探伤机进行射线探伤的工作过程。3.3射线探伤室gammadefect detectingroom放置射线探伤机和被检物体进行射线探伤并具有一定屏蔽作用的专用照射室。4Y射线探伤机的放射防护性能要求4.1源容器应符合GB/T14058---1993中5.3的试验要求,其周围的空气比释动能率应不超过表1所列控制值。

表1源容器周围空气比释动能率控制值探伤机类别

手提式

移动式

固定式

容器外表面

距容器外表面

mGy·h-1

4.2使用贫化铀做源容器屏蔽材料时,其对β射线的防护应符合GB/T140581993中5.3.1的要求。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-10-22批准2002-03-01实施

GB18465—2001

4.3每台射线探伤机的源容器及其中的密封源必须有符合GB/T14058一1993中8.1.1、8.1.2要求的标志。

4.4射线探伤机的安全锁、联锁装置、源的位置指示器、系统故障时的安全装置、防止违章操作装置等安全装置的性能应符合GB/T14058一1993中5.4的要求。4.5源托的安全性应符合GB/T14058—1993中5.5的要求。4.6根据不同需要,放射源传输装置的长度应尽可能减短,每次照射后,放射源应能立即返回源容器并进人关闭状态。

4.7产品说明书应注明型号、规格和主要技术指标及设备保养、贮存、运输方法,还应包括:所用放射源的种类、特性、源容器外表面泄露辐射水平、安全措施、自动关闭功能及常见事故的处理方法等内容。5固定式探伤的放射防护要求

5.1射线探伤室的建筑(包括辐射防护墙、门、窗、辐射防护迷路)应充分考虑直射、散射和屏蔽物材料和结构等各种因素并按本标准附录A(标准的附录)的要求确定防护厚度。5.2辐射防护墙外5cm处空气比释动能率应小于2.5uGy·h1。5.3辐射防护门人口处应有固定的电离辐射警告标志,照射期间还应有有醒目的“禁止人内”的警示词语;探伤室人口处及被探物件出人口处应设置声光报警装置,该装置在射线探伤机工作时应自动接通;辐射防护门的防护性能应与同侧墙相同,其外5cm处的空气比释动能率应小于2.5μGy·h-1,并安装门-机联锁装置和工作指示灯;机房内适当位置安装固定式剂量仪。6移动式探伤的放射防护要求

6.1进行探伤作业前,应先将工作场所划分为控制区和监督区。6.2控制区边界外空气比释动能率应低于40uGy·h1。在其边界应悬挂清晰可见的禁止进入放射性工作场所”标牌。末经许可人员不得进人该范围边界,可采用绳索、链条和类似的方法或安排监督人员实施人工管理。控制区范围的计算方法见附录B(标准的附录)。6.3监督区位于控制区外,允许有关人员在此区活动,培训人员或探访者也可进人该区域。其边界空气比释动能率应不大于2.5μGy·h-\,边界处应有“当心,电离辐射!”标牌,公众不得进入该区域。6.4进行探伤作业时,必须考虑射线探伤机和被检物体的距离、照射方向、时间和屏蔽条件,以保证作业人员的受照剂量低于年剂量限值,并应达到可以合理做到的尽可能低的水平。7放射源的安全要求

7.1密封源选用的级别按GB4075选定,无保护的源为43515级、装置里的源为43313级。7.2放射源的更换应得到当地放射卫生防护主管部门批准并在防护专业人员的监督下进行,在完全屏蔽的装置里,采用远距离的抓取机和支撑装置进行。密封源从运输容器中转装人源容器或从源容器转装人运输容器必须采用便于更换操作的辅助设备和具有足够屏蔽性能的装置。操作人员在一次更换过程中所接受的当量剂量不应超过0.5mSv。7.3放射源托的更换应由使用单位主管部门及当地放射卫生防护主管部门批准。如果装载和卸载带有放射源和源托的源容器是通过推进器进行的,就必须利用带足够屏蔽的适当的换装容器。7.4废弃的放射源按国家有关规定处理或处置,并有详细的记录归档保存。7.5放射源的运输按GB11806一1989中第4章的有关规定执行。7.6含源源容器或放射源应在专用放射源库内贮存。7.7在当地放射卫生防护主管部门指导下,使用单位应制定出合适的应急计划并作好相应的应急准备,计划内容包括:工作程序、组织机构、人员培训、应急计划演习、应急设施等。7.8操作现场必须配备适当的应急防护设备,如:足够屏蔽厚度的防护掩体、隧道式屏蔽块、柄长不短200

GB 18465—2001

于1.5m的夹钳、适当长度的金属线、水池、沙袋等、8放射防护监测

8.1作业人员的个人剂量监测

8.1.1Y射线探伤作业人员必须进行常规个人剂量监测,并建立个人剂量档案和健康管理档案,其个人年剂量限值如下:

a)连续5年内年平均有效剂量20mSv;b)任何单年份内有效剂量50mSv;c)-年中眼晶体所受的当量剂量150mSv;d)年中四肢(手和脚)或皮肤所受的当量剂量500mSv。8.1.2对作业人员还应进行意外事故的剂量监测,并有详细的记录。8.2丫射线探伤机固有防护性能监测8.2.1生产射线探伤机,应按GB/T14058--1993中7.2和7.3的要求进行型式检验和出厂检验8.2.2由使用单位所在地放射卫生防护主管部门按第四章的放射防护性能要求对射线探伤机进行验收检测,其4.1要求的屏蔽效果试验按GB/T14058一1993中6.1进行,合格后方能使用。8.2.3使用单位应经常对安全装置的性能进行检测,放射卫生防护主管部门每年进行一次。8.2.4探伤机被移动后,兼职防护人员必须用相应仪器进行安全装置的性能检测。8.2.5防护主管部门每年对密封放射源进行一次泄漏检验。8.3作业场所的防护监测

8.3.1固定式探伤作业场所的防护监测8.3.1.1探伤室启用前必须进行验收检测,合格后方能使用。8.3.1.2每天工作前,探伤作业人员应检查安全装置、联锁装置的性能及警告信号、标志的状态。检查探伤室内是否有人员逗留。

8.3.1.3每次探伤作业结束后,操作人员应用可靠的辐射仪器核查放射源是否回到安全位置。源容器出入源库时应进行监测并有详细记录。8.3.1.4由使用单位所在地放射卫生主管部门每年进行一次操作场所及探伤室临近区域的辐射水平测量,并根据测量结果提出评价或改进意见。当放射源的活度增加时,应重新测量上述辐射水平,并根据测量结果做出合适的改进。

8.3.2移动式探伤作业场所的放射防护监测8.3.2.1每次探伤作业前应按8.3.1.2检查探伤机,并检查控制区,确保在放射源暴露前控制区内无任何人员。

8.3.2.2作业场所启用时,应围绕控制区边界测量辐射水平,并按空气比释动能不超过40μGy·h-1的要求进行调整

8.3.2.3建立操作现场的辐射巡测制度,定期观察放射源的位置和状态。8.3.2.4探伤作业结束后也应执行第8.3.1.3的要求。201

A1原测

GB 18465--2001

附录A

(标准的附录)

防护层的确定

A1.1在确定防护层时必须考虑有用线束的方向。如有用线束的方向没有限制,所有方向的防护层按A2进行确定。如有用线束仅处于有限的方向,则除此有限方向按A2确定防护层外,其余所有方向的泄漏辐射防护层按A3进行确定。

A1.2由不同的屏蔽材料构成的多层防护,其总衰减度等于各个防护层的衰减度之乘积。A2防止有用辑射的防护层

A2.1在距放射源的距离为a。时,该点的最高空气比释动能率K~,按式(A1)计算。A.Fk

式中:K—距放射源距离为a。时该点的最高空气比释动能率;A -放射源的预期最大放射性活度,GBq;Fk-空气比释动能常数,mGy·m2·h-1·GBg\1,ao

-距放射源的距离,m。

A2.2按照式(A2)计算所要求的有用辐射的衰减度FN。Fy=

式中:Kn

KG·aα

(A1)

测到的或者按式(A1)计算出的在有用辐射束里距离放射源为a。的空气空气比释动能率,mGy·h\\;

距放射源的某一点的距离,m;

Kc—距离放射源为a的最高允许空气比释动能率,mGy·h-1空气比释动能常数Fk

放射源

mGy· m2· h\1 ·GBq\1

A2.3防止有用辐射束的防护层的厚度可从图A1和图A2中查得。通过在图A1和图A2中给出的质量厚度除以屏蔽材料的密度(单位为g·cm3),就可以得出以厘米为单位的防护层的厚度(详见A2.4)。

A2.4防护层的公式计算

防护层的厚度d(cm)也可使用表A2中的线性衰减系数μ的值,按照式(A3)进行计算,严格用于图A1和图A2中曲线F10的线性范围。Fk·A

d=一·ln

式中;d-

防护层的厚度,cm;

线性衰减系数,cm-1;

一空气比释动能常数;

A一—-放射源的预期最大放射性活度,GBq;202

·(A3)

距放射源的距离,m;

GB18465—2001

K--距离放射源为a的最高允许空气比释动能率,mGy·h。10°

10 6 日

质量厚度r/(g/cm)

重晶石混凝士

铅玻璃

(50% Pbo)

图A16oCo有用线束衰减度为Fv,散射线衰减度为F,泄漏辐射衰减度为F,时不同材料的质量厚度300

5辐射防护结构图上必须标明防止有用辐射束的全部防护墙的说明、包括墙厚、屏蔽材料名称及A2.5

厚度。

\Ng'ag

105日

GB18465—2001

能减士

质量厚度【n/(g/cm2)

图A2192Ir有用线束衰减度为F~,散射线衰减度为Fs,泄漏辐射衰减度为F,时不同材料的质量厚度A3防止泄漏辐射的防护层

防止源容器或屏蔽物的泄漏辐射的防护层,按照式(A4)计算所要求的衰减度F:Fp下载标准就来标准下载网

Kp·ai

有用射束外,距放射源为ao的空气比释动能率,mGy·h!;式中:Kp-

ao—从放射源至防护地点的距离,m;Kc-一距离放射源为a(m)时,该位置上最高允许的空气比释动能率,mGy/h。表A2线性衰减系数

线性衰减系数 μ

铅玻璃

般混凝土

重晶石混凝土

..(A4)

B1概念

GB184652001

附录B

(标准的附录)

控制区的确定

根据放射源的射线向各个方向辐射时的不同情况,应确定三类不同的控制区距离,如图B1所示。

屏蔽物

检测对象

a1--辐射没有任何衰减时要求的控制区距离;α1一有用线束方向,经检测对象屏蔽后要求的控制区距离:u.--有用线束方向以外,经源容器或其他屏蔽物屏蔽后要求的控制区距离。图B1应用屏蔽物的控制区(无比例)B2对于移动探伤,控制区边界的比释动能率为40μSv·h~,α1α,和α.由如下评定各类控制这距离的大小:

α1:取自图B2的控制区距离(m)。α和αl:为取自图B2的控制区距离l(m)与表B2中不同半减层数相对应的因子之积(可根据屏蔽物的厚度,除以表B1中相应核素和屏蔽材料的半减层厚,求出其半衰减层数,进而从表B2查出相对应的因子)。

表B1不同材料半减层厚的近似值不同放射源的半减层厚(HVL)

屏蔽材料

混凝士

表B2用于控制区确定时在有衰减的辐射时,和α.的因子半减层数

B3举例

半减层数

GB18465—2001

表B2(完)

192Ir,放射性活度1.85×1012Bq,检测对象为结构钢,厚度28mm(2HVL),放射源屏蔽物(照射容器壁)为钨制,厚25mm(10HVL)。al:图 B2的控制区al=78m

ai:图B2的控制区值a:乘以表B2的因子a=0.5Xal=0.5X78=39m

ai:图B2的控制区值a,乘以表B2的因子ar=0.05Xat=0.05×78-3. 9 m

活度 / Bq

图B2辐射没有任何衰减时应用不同活度放射源时的控制区距离α206

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。