GB/T 17948.5-2007

基本信息

标准号: GB/T 17948.5-2007

中文名称:旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2007-12-03

实施日期:2008-05-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:972205

相关标签: 旋转 电机 绝缘 结构 功能性 评定 成型 绕组 试验 规程 综合 应力 耐久性

标准分类号

标准ICS号:电气工程>>旋转电机>>29.160.01旋转电机综合

中标分类号:电工>>旋转电机>>K20旋转电机综合

关联标准

采标情况:IDT IEC 60034-18-33:1995

出版信息

页数:16页

标准价格:16.0 元

计划单号:20051353-T-604

相关单位信息

首发日期:2007-12-03

起草单位:全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC 26)

归口单位:全国旋转电机标准化技术委员会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:中国电器工业协会

标准简介

本标准等同采用IEC 60034-18-33:1995,规定了在热、电均为主要老化因子的情况下旋转电机绝缘结构多因子耐久性评定的试验规程。 GB/T 17948.5-2007 旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性 GB/T17948.5-2007 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 29. 160. 01

中华人民共和国国家标准

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995旋转电机绝缘结构功能性评定

成型绕组试验规程

:多因子功能性评定

50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性

Rotating electrical machines-Functional evaluation of insulationsystems-Test procedures for form-wound windingsMultifactorfunctional evaluation-Endurance under combined thermaland electrical stresses of insulation systems used inmachines up to and including 50MVA and 15 kv(IEC60034-18-33:1995,IDT)2007-12-03发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局148

中国国家标准化管理委员会

2008-05-01实方

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995前言

《旋转电机绝缘结构功能性评定》分为以下部分:总则(GB/T17948—2003/IEC60034-18-1:1992)散绕绕组试验规程热评定与分级(GB/T17948.1—2000/IEC60034-18-21:1992)散绕绕组试验规程

变更和绝缘组分替代的分级(GB/T17948.2一2006/IEC60034-18-22:2000)

-成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级(GB/T17948.3-2006/IEC60034-18-31:1992)

成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构电评定(GB/T17948.4—2006/IEC60034-18-32:1992)

一成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性(GB/T17948.5—-2007/IEC60034-18-33:1995)-成型绕组试验规程绝缘结构热机械耐久性评定(GB/T17948.6一2007/IEC60034-18-34:2000)

本部分等同采用IEC60034-18-33:1995《旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程多

因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性》(第一版,英文版)。本部分在技术内容上与IEC60034-18-33:1995无差异。为便于使用,本部分做了如下编辑性修改:

删除了国际标准的前言;

b)本部分第2章:“规范性引用文件”中的引用文件,凡有与之对应国家标准(或行业标准)的IEC标准均以国家标准(或行业标准)替代,随后文中引用的IEC标准号也作相应修改。本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。本部分负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司。本部分参加起草单位:苏州巨峰绝缘材料有限公司、中国船舶重工集团第七一二研究所、上海电缆研究所。

本部分主要起草人:朱玉珑、邵爱凤、张犇、俞欢军、周晓薇、李锦梁。本部分为首次制定。

GB/T17948.5-2007/IEC60034-18-33:1995引

GB/T17948一2003提出了旋转电机绝缘结构评定和分级的总则。除非本部分的规程另有说明,宜遵循GB/T17948—2003的原则。本部分仅涉及成型绕组绝缘结构,着重于热、电老化的多因子功能性评定。本部分为基础技术报告,据此将制定出试验标准。

1范围

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995旋转电机绝缘结构功能性评定

成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性

本部分规定了在热、电均为主要老化因子的情况下绝缘结构多因子耐久性评定的试验规程。本部分中的试验规程适用于50MVA、15kV及以下交流电机用或拟用的成型绕组绝缘结构,是对比试验规程,即将待评绝缘结构与经运行经验证实的基准绝缘结构进行性能对比。本部分中描述的评定不包含应力分级。

2规范性引用文件bZxz.net

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB755--2000旋转电机定额和性能(idtIEC60034-1:1996)GB/T17948--2003旋转电机绝缘结构功能性评定总则(IEC60034-18-1:1992,IDT)GB/T17948.3-2006旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级(IEC60034-18-31:1992,IDT)GB/T17948.4一2006旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程50MVA、15kV及

以下电机绝缘结构电评定(IEC60034-18-32:1995,IDT)GB/T20112—2006电气绝缘结构的评定与鉴别(IEC60505:1999,IDT)JB/T10098—2000交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平(IEC60034-15:1995,IDT)IEC/TR60727-1:1982电气绝缘结构电气耐久性评定第1部分:一般考虑和基于正态分布的评定规程

3总则

3.1与GB/T17948—2003的关系

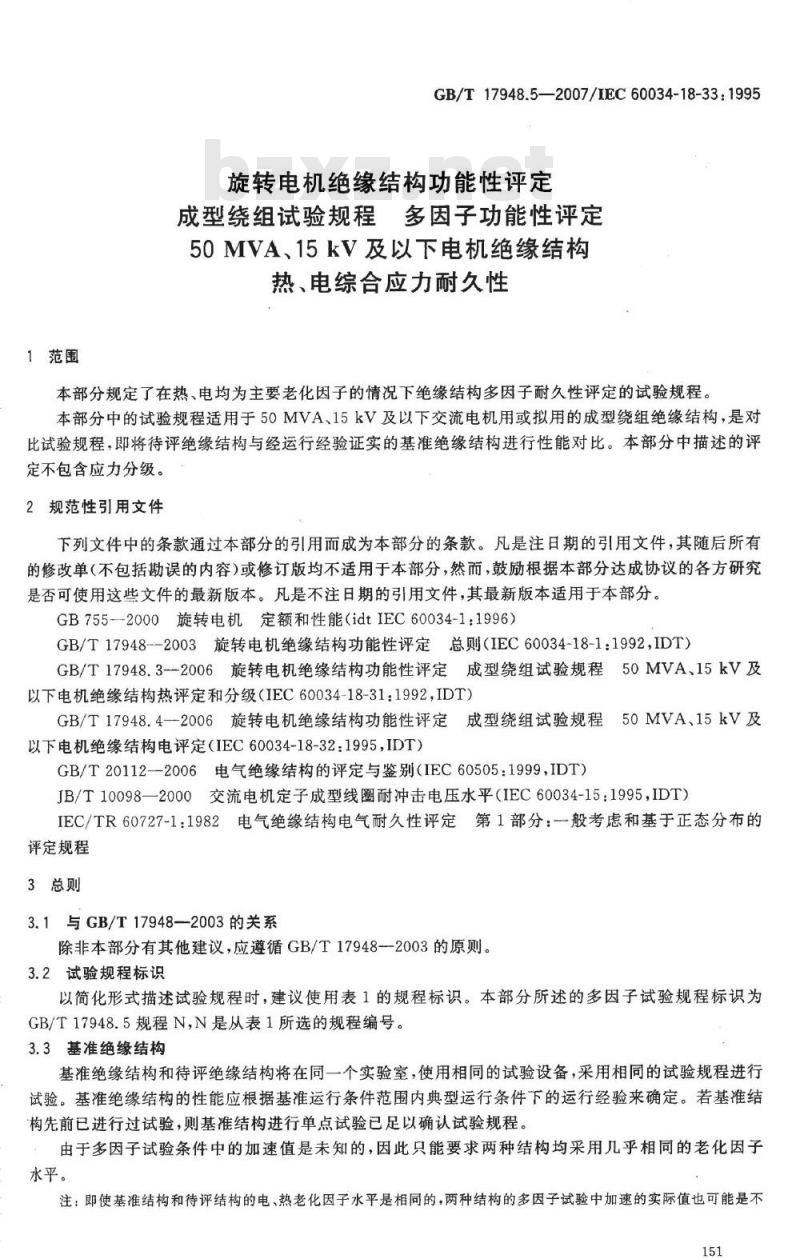

除非本部分有其他建议,应遵循GB/T17948—2003的原则。3.2试验规程标识

以简化形式描述试验规程时,建议使用表1的规程标识。本部分所述的多因子试验规程标识为GB/T17948.5规程N,N是从表1所选的规程编号。3.3基准绝缘结构

基准绝缘结构和待评绝缘结构将在同一个实验室,使用相同的试验设备,采用相同的试验规程进行试验。基准绝缘结构的性能应根据基准运行条件范围内典型运行条件下的运行经验来确定。若基准结构先前已进行过试验,则基准结构进行单点试验已足以确认试验规程。由于多因子试验条件中的加速值是未知的,因此只能要求两种结构均采用几乎相同的老化因子水平。

注:即使基准结构和待评结构的电、热老化因子水平是相同的,两种结构的多因子试验中加速的实际值也可能是不151

GB/T-17948.5--2007/IEQ60034-18-33:1995相同的。

3.4诊断试验的验证

若适合,可进行初步热老化试验以验证诊断分周期的适用性,试验遵循GB/T17948—2003中5.3.4的原则。

3.5试验规程的特性

3.5.1一般特性

一般本部分的试验通常是周期性进行的,每个周期由老化分周期和诊断分周期组成。3.5.2老化分周期

老化分周期包括热老化和电老化,两种老化同时或按序进行。多因子老化试验可能因相互作用的影响而复杂化。当两个影响因子间存在相互作用时,一个老化因子引起的老化可能发生变化,是由于另一因子的存在(直接相互作用)或另一因子引起的老化(间接相互作用)。和其他两个规程相比,规程3是简化规程且时间较短,但其适用性限于变化微小或无预期变化的绝缘结构。

直接相互作用只能在同时施加的多因子老化试验中再现。间接相互作用在同时施加和按序施加的试验中均能再现。

5.1.3给出了相互作用存在时试验规程的原则。相互作用的更多信息详见附录A。表1列出了老化分周期三种不同的规程,并在第5章中详述。规程1和规程2是在几种热电应力组合下对试验寿命预期值进行综合的对比。.表1老化分周期标识

试验规程编号N

老化分周期

同时施加老化应力的老化分周期按序施加老化应力的老化分周期单点规程,近似于GB/T17948-

2003中5.3.2.2

3.5.3-诊断分周期

在老化分周期期间同时施加老化应力可在以下情况使用本规程:热、电老化因子间的直接相互作用不太可能影响试验结果。见附录A本规程仅在热、电应力的一种组合时进行对比。这个短时试验规程使得待评结构的性能信息较少,但有时也够用

若适合,诊断分周期可由机械试验、潮湿试验、耐电压试验和其他诊断试验组成。选择这些试验时,宜将基准运行条件(见3.9)作为指导。诊断试验通常按上述所列顺序进行。3.6加热方法和热应力水平的规定3.6.1加热方法

可使用GB/T17948一2003中提出的所有适合的加热方法,宜以模拟正常运行的速率加热试样。3.6.2热应力水平

若适合,热应力水平的规定值应是槽部中心导体温度的平均值。若不能精确估算此温度,可采用槽部中段的主绝缘外表面温度。

待评结构和基准结构的热应力水平的测量方法应相同。采用烘箱加热法时,烘箱的温度可提供一个可接受的热应力值,但只能在已经3.6.3的规程验证其有效时。由电加热法提供热应力时,若预先注意使各试样及其内部均保持偏差士5K的恒定温度,则电阻测量获得的导体温度就是一个可接受的热应力值。3.6.3热应力测量方法

在同时施加电、热老化应力的情况下,建议温度的测量分两步进行:a)第一次,在仅施加热应力后达到均衡时,152

b)第二次,在另外施加电应力后达到均衡时。记录两个温度值,较高的温度值表示热应力水平。GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995注1:第二阶段的温度使用外推冷却曲线法在去除电应力后立即进行最安全的测量,或使用光纤传感器进行测量。注2:会产生局部高温(例如在应力递增区域)。这些温度可用红外探测器测量。若这些点同时发生失效,则对于所用的应力递增而言,老化应力可能是太高了。可降低老化应力或改善应力递增来解决这个问题。3.7电老化方法

推荐使用工频电压进行电老化。交流老化电压施加在定子铁心或试样表面的外导电层与导体之间。

为了缩短试验持续时间,可使用不大于10倍工频的增频。然而,注意介质损耗不宜使绝缘温度升高太多以致影响结果。待评结构和基准结构应使用相同的频率。注:如GB/T17948-—2003和GB/T17948.4--2006中所述,通过增频获得的真正加速会出乎意料地偏离预期值。3.8老化分周期持续时间的规定

3.8.1同时老化

老化分周期被认为从施加老化因子时开始,到老化因子停止施加时结束。3.8.2按序老化

老化因子按序施加的意思是分周期的热老化部分和电老化部分单独进行。分周期的持续时间是分周期热老化部分的持续时间或电老化部分的持续时间。除非热老化和电老化在运行时其相对运行时间明显不同,分周期热老化部分和电老化部分的持续时间应相同。否则,应在报告上写明分周期热老化部分和电老化部分的持续时间。3.9基准运行条件

基准运行条件由绝缘结构设计的最严酷水平的所有老化因子和诊断因子组成。应明确基准运行条件。在热一一电多因子评定规程中,诊断因子的水平和类型、老化因子的水平应根据基准运行条件决定。3.9.1基准老化因子

如本部分第1章所述,假定热、电老化因子是最主要的老化因子,其值取决于等级温度和绝缘结构的最高预期额定电压值,见5.1.1。3.9.2基准诊断因子

基准诊断因子可包括:

a)运行时潮湿曝露的最大预期值;b)作用于模拟试品的绕组截面的机械应力最大值,例如由于起动时的瞬时电流引起的应力;瞬时过电压的最大预期值,能据此估计匝间最大瞬时过电压。c)

4试品

4.1试品结构

4.1.1概况

试品的结构应足以代表被评的加工完毕的绕组组件的构成,并应尽可能地按通常或预期的生产过程进行加工。若认为运行期间绝缘的机械配件,即线圈两侧或线棒在槽中的固定方式,或端部支撑结构会影响老化过程,就宜在试品中加以模拟。线圈或线棒单独作为模型时,若有要求,爬电距离和电压梯度法应适合试验期间所施的应力。电极宜覆盖模型的整个槽长,并环包整个线圈横截面。宜观测IEC/TR60727-1:1982所述详细情况。4.1.2试品匝数和股数的考虑

若对匝间绝缘进行诊断试验,为了包含成型和导体增强的可能影响,通常需要使用完整的线圈。施加脉冲电压诊断试验时,为了使匝间绝缘承受最高应力,线圈的匝数宜为适合于绝缘结构的最小值。

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995若要求在匝间施加工频电压,则最好以两根并行导体(双线)绕制线圈,否则线圈端部必须切开。使用真空压力浸渍(VPI)线圈时,应在浸渍前将线圈端部导体切开。4.2试样数量

为得到可靠的统计,应有足量的试样进行每个老化温度和电压的联合老化试验。试样数量不应少于5个。

注:若使用线棒或半线圈,至少需要5个线棒或半线圈。若使用完整线圈,至少需要5个完整线圈。4.3质量保证试验

第一个老化分周期开始之前,应进行下述质量保证试验:a)试样的外观检查;

b)耐电压试验,按GB755-2000进行。4.4初始诊断试验

第一个老化分周期开始之前,每个加工好的试品均应经受试验规程选定的所有诊断试验。5老化分周期

5.1老化应力水平

使用何种试验规程取决于相互作用的存在和类型。选择老化分周期的电、热应力水平时,重要的是这些分周期期间的老化机理与正常运行时明显不同。因此,如有可能,宜应用如GB/T20112一2006中推荐的相同加速原理。5.1.1加速因子

加速因子宜和基准老化因子水平相关:a)绝缘结构在最高对地电压Um下的电老化;b)绝缘结构在最高运行温度TM下的热老化。UM的选择:由于通常限制在最高额定电压U~以上连续使用,并且为通常观察到的失效时间的高分散性留出余量,因此推荐

UM= 1. 2~0. 7U

TM的选择:对于各自实际温度未知的大批量生产电机,推荐其数值TM=T。-20℃

按GB/T17948一2003规定,式中的Tc为等级温度。TM值与实际运行温度分布的95%上限相差不大。

对于运行温度已知的单个制造大型电机,宜使用已知的运行温度或等级温度Tc。5.1.2相互作用未知

相互作用未知的情况下,在进一步试验之前必须检测出相互作用的存在和性质,方法见附录A的A.3和A.4。

5.1.3相互作用不存在或不明显

相互作用在热应力和电应力之间不存在或有限时,可通过选定的老化组合获得相同加速原理,老化组合中的热应力和电应力的加速因子在单独使用时是相同的。5.1.3.1已知的一个或两个单因子加速因子若从先前的单因子试验已知对应于所选加速因子的电应力或老化温度,则应使用这些应力值。5.1.3.2未知的单因子加速因子

若电、热单因子老化试验中的加速因子是未知的,则宜从表2中选择应力。154

假定的单因子加速因子

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995表2单因子加速因子未知时应力水平的选择电应力(工频)

老化温度

Tm+30℃

TM+40℃

Tm+50℃

Tm+60℃

Tm+70℃

Tm+80℃

在表2中选择老化温度时,已假定热老化机理在整个试验温度范围内是相同的,并且温度偏差合理而遵循阿仑尼乌斯定律(半差10K)。单因子热老化试验在最高老化温度下其老化机理有可能发生根本变化。这种老化机理的变化会导致极其错误的结果,但应在报告上写明。假定电老化在试验电压范围内遵循已知的指数方程。注:表2中的应力仅作为指导性数据。5.1.4相互作用存在

可按附录A的A.3和A.4所示检测相互作用。若相互作用存在,则应力组合可能必须修正。修正将取决于热应力对电老化的影响与电应力对热老化的影响之间的关系。5.1.4.1热、电老化的相似加速

若相互作用导致电老化和热老化的相似加速,无论有无按表2进行修正,均应采用5.1.3.1。总之,若相互作用导致老化增强,宜选择低的加速因子。相反,如相互作用导致老化减弱,宜选择相对高的加速因子。

5.1.4.2电老化的加速大于热老化若相互作用导致的电老化加速高于热老化,无论有无按表2进行修正,采用5.1.3.1,则对于每种应力组合,使用的电应力其加速因子应是热应力加速因子的一半。注:A.4的事例Ⅱ、Ⅲ和IN描述了这种情况。5.1.4.3热老化的加速大于电老化若相互作用导致的热老化加速高于电老化,无论有无按表2进行修正,采用5.1.3.1,则对于每种应力组合,使用的热应力其加速因子应是电应力加速因子的一半。注:A.4的事例I、IV和V描述了这种情况。5.2老化分周期的持续时间和数量选择的每个组合应力宜使失效时间中值(规程2情况下分周期的每一部分)。不少于20d。最低的应力组合宜使失效时间中值约为300d。选择的每个分周期持续时间宜使一组试样在失效中值之前已通过10个分周期。因此,分周期持续时间不宜少于2d、多于30d(规程2情况下分周期的每一部分)。为了使可能的间接相互作用如同实际运行时的表现,当按序施加老化应力时(规程2),足够数量的分周期尤其重要。因此,这种情况下分周期数宜为10个或以上。5.3规程1:老化应力同时施加的老化分周期5.3.1概况

同时施加老化应力。

遵循第3章的总则。

宜尽量切合实际应用相同加速原理(见5.1)。155

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:19955.3.2应力水平数量

按5.1原则,应至少选择三个老化条件。5.4规程2:热、电应力按序施加的老化分周期5.4.1概况

本规程适用性导则见3.5。一个老化分周期由两部分组成。第一部分期间,试品承受选定的热老化温度,此时不施加电应力。老化分周期的第二部分期间,试品不加热(介质损耗引起的除外),此时承受选定的电老化应力。

宜记录并在报告上写明电老化期间试样的实际最高温度,测量方法见3.6.3。应遵循第3章的总则。

宜尽量切合实际应用相同加速原理(见5.1)。5.4.2应力水平的数量和选择

按5.1原则,应至少选择三个老化条件。本规程中,可在比规程1更高的应力范围内自由选择应力水平。5.5规程3:单点规程适用的老化分周期若绝缘结构有微小变化,允许进行类似于GB/T17948一2003中5.3.2的单点试验,则可采用下述规程。

按5.1,选择个合适的老化应力水平组合。若直接相互作用不存在或不明显(见5.1.3),两个老化应力可按规程1同时施加,或按规程2按序施加。

宜遵循第3章的总则。对于本规程,必要的是基准结构和待评结构宜在相同的实验室,采用相同的试验规程,使用相同的试验设备,同时进行试验。6诊断分周期

在每个老化分周期之后,每个试样应经受一系列诊断试验,可包含下述部分或全部诊断试验:如本章中描述的机械、潮湿、耐电压和其他诊断试验,通常按规定顺序进行。应在报告上写明采用的诊断试验。

6.1机械试验

机械试验宜在室温下和不施加电压时进行。6.1.1一般机械试验

施加的机械应力应具有与运行时经受的应力相同的一般性质,并与正常运行时预期的最高应力或应变相同。施加机械应力的规程能随试品的每种类型和运行方式的不同而改变。6.1.2振动台试验

按GB/T17948—2003中5.5.1进行试验。固定后试样的振动方向宜与线圈水平面垂直。试验频率为60Hz或50Hz时,相应的最佳振幅是峰-峰0.2mm或0.3mm,加速度约1.5g(15m/s\)。若使用其他振幅,则应在报告上写明振幅值及其使用合理性。6.1.3特殊机械试验

应在报告上写明采用特殊机械试验的理由和试验详情。6.1.4无机械试验

诊断分周期里不进行机械试验。应在报告上写明合理性的理由。6.2、潮湿试验

6.2.1一般潮湿试验

每个试品应在绕组上产生可见凝露的环境中曝露至少48h。试品宜放置在大致室温下,温度范围156

GB/T17948.5-—2007/IEC60034-18-33:1995为15℃~35℃。应在报告上写明实际试验温度。在此期间,试样不施加电压。可由雾室或冷凝箱获得可见、连续的凝露。6.2.2浸水的潮湿试验

本试验可适用于评定密封结构,包括连接件的加工完毕的试品应浸入自来水30min。自来水含非离子湿润剂,其浓度足以把25℃时的表面张力值降低至3.1mN/m(31dyn/cm)或更小。至浸水结束但试品仍浸在水中时,应按6.3.2规定给试样施加电压。可将绝缘电阻测量作为附加试验以检查渗漏。

耐电压试验后,试品应在标准自来水中漂洗一次或以上。组件应在重复老化分周期和继续试验之前进行干燥,最好干燥一个晚上。6.2.3特殊潮湿试验

应在报告上写明采用特殊试验的理由和试验详情。6.2.4无潮湿试验

诊断分周期里不进行潮湿试验。应在报告上写明合理性的理由。6.3耐电压试验

为了检查试样的状况及确定何时已达到试验寿命的终点,可施加试验电压。耐电压试验的规程和失效指示见GB/T17948—2003中5.5.3。6.3.1一般耐电压试验

电压通常应按序施加在匝对匝间以及线圈对框架间。另外,若适合,电压也可施加在线圈对线圈间。

若进行潮湿试验,则试样在大致室温下仍湿润时施加工频试验电压10min。若不进行潮湿试验,则耐电压试验进行1min。在线圈对框架或线圈对线圈进行试验时,工频试验电压值宜取2U或1000V,Un为被试绝缘结构的最高额定电压。

推荐使用过电流设备并设定为在至少5倍于正常充电电流时跳闸。对于匝间试验,宜按JB/T10098一2000选择适合绕组设计和运行条件的电压。6.3.2浸水试样的耐电压试验

在线圈一框架间施加工频试验电压1.15Un,持续1min。试验期间水位应到框架处。6.3.3特殊耐电压试验

应在报告上写明采用特殊耐电压试验的理由和试验详情,包括试验电压值。6.3.4无耐电压试验

若不进行耐电压试验,则应按6.4.2进行另一个诊断试验。应在报告上写明不进行耐电压试验的理由。

6.4其他诊断试验

若适合,可进行其他诊断试验。见GB/T17948—2003中5.5.4。6.4.1信息性诊断试验

信息性诊断试验是非破坏性的绝缘性能测定。在其他试验期间对部分或所有试样进行。根据被测性能变化的记录,对绝缘的老化过程能有更多的了解。6.4.2单点测定的诊断试验

若耐电压试验测定的寿命终点或运行时的失效可能与性能值或被测数量的变化有关联,则该变化可用于附加的或专门的终点测定。应在报告上写明采用此判据的理由、确定的关联性和试验详情,包括试验重要程度。157

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:19956.4.3其他诊断试验

不进行其他诊断试验。

7分析数据、报告和评定

7.1分析数据

对于每种选定的老化应力组合,宜确定中值、对数平均值或其他特性失效时间,以及适合的置信界限。应在报告上写明数据整理方法的选用理由。可用寿命对数值一一单因子加速因子对数值的图表示结果。若电老化和热老化的加速因子不同,可用5.1.4.2或5.1.4.3所述的修正结果,但应在报告上写明所用方法。7.2报告

合适程度遵循GB/T17948—2003中5.6和6.4与报告有关的段落。7.3评定

若如7.1所述的两种结构的图进行对比时,待评结构的性能优于或等同于基准结构,则待评结构的预期分级是可接受的。

目前,外推并不被认为可靠。

附录A

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995(资料性附录)

两种老化因子相互作用的检测和评定A.1与GB/T20112—2006的关系

由于所有老化因子均很重要,GB/T20112一2006推荐应用老化效应相同加速原理。也推荐宜在单因子老化试验的基础上评估这些加速。尽管本部分也推荐应用相同加速原理,但认识到在旋转电机绝缘结构的实际试验中并不总是适用。至少有两种效应会造成以下情况:一一若热老化因子和电老化因子之间存在较大的相互作用,则热、电老化因子引起的真正加速可能与那些通过单因子热老化(GB/T17948.3—2006)或电老化(GB/T17948.4—2006)试验评估的不同。因为待评结构和基准结构的相互作用程度会有差异,所以会导致错误。一一体现相同加速原理使得应力水平太高以致老化机理发生根本变化,例如热的不稳定性引起分层,或介质损耗大引起局部热击穿。这样的老化机理变化会导致极其错误的结果。A.2相互作用的性质

GB/T20112一2006把相互作用分为两类:直接相互作用和间接相互作用。若老化因子间存在直接相互作用,则一个老化因子影响另一个老化因子引起的老化过程。这个影响能改善耐久性也能削弱耐久性。例如,在某些含云母的绝缘里,已观察到电气试验寿命随温度上升而延长或缩短。观察结果限于热老化极其缓慢的低温下。高温下,某些含云母绝缘里的温升将有两种效应:对电老化的缓速效应和对热老化的加速效应。

直接相互作用存在时,老化试验必须同时施加老化因子。在有间接相互作用的情况下,正是一个老化因子引起的老化或劣化影响了另一个老化因子引起的老化过程。例如,绝缘热老化产生的小裂纹能使局部放电强度增大,并导致电老化发生变化。仅有间接相互作用或根本无间接相互作用的老化因子在老化试验中能同时或按序施加。在有(间接)相互作用的按序试验中,与整个试验寿命相比,周期长度宜短。A.3检测相互作用的存在和类型

为了推动多因子试验规程的进一步发展,此处描述了检测相互作用存在和性质的简单方法。取三组相同的试样供多因子耐久性试验用。选择一个老化温度和已知老化时间以引起可测的热老化。同样,用相同的时间周期(L),选择一个已知电应力以引起可测的电老化。a)对第一组试样进行先电老化周期(L),后热老化周期(L)按序老化;b)对第二组试样进行先热老化周期(L),后电老化周期(L)按序老化;c)对第三组试样进行热、电老化周期(L)同时老化。老化周期之后,适当对试样进行试验以揭示试样状态。可测得不同的电性能和物理性能,比如介质损耗角正切、绝缘电阻、失重、尺寸变化、弯曲模量等。可施加选定的诊断因子。作为最终试验,宜测定主(和匝间)绝缘的击穿电压。

若第一组和第二组之间差异明显,则热老化因子和电老化因子间存在间接相互作用。若第三组的试验结果明显有别于第一组和第二组结果的平均值,则热老化因子和电老化因子间存在直接相互作用。见图1。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995旋转电机绝缘结构功能性评定

成型绕组试验规程

:多因子功能性评定

50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性

Rotating electrical machines-Functional evaluation of insulationsystems-Test procedures for form-wound windingsMultifactorfunctional evaluation-Endurance under combined thermaland electrical stresses of insulation systems used inmachines up to and including 50MVA and 15 kv(IEC60034-18-33:1995,IDT)2007-12-03发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局148

中国国家标准化管理委员会

2008-05-01实方

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995前言

《旋转电机绝缘结构功能性评定》分为以下部分:总则(GB/T17948—2003/IEC60034-18-1:1992)散绕绕组试验规程热评定与分级(GB/T17948.1—2000/IEC60034-18-21:1992)散绕绕组试验规程

变更和绝缘组分替代的分级(GB/T17948.2一2006/IEC60034-18-22:2000)

-成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级(GB/T17948.3-2006/IEC60034-18-31:1992)

成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构电评定(GB/T17948.4—2006/IEC60034-18-32:1992)

一成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性(GB/T17948.5—-2007/IEC60034-18-33:1995)-成型绕组试验规程绝缘结构热机械耐久性评定(GB/T17948.6一2007/IEC60034-18-34:2000)

本部分等同采用IEC60034-18-33:1995《旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程多

因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性》(第一版,英文版)。本部分在技术内容上与IEC60034-18-33:1995无差异。为便于使用,本部分做了如下编辑性修改:

删除了国际标准的前言;

b)本部分第2章:“规范性引用文件”中的引用文件,凡有与之对应国家标准(或行业标准)的IEC标准均以国家标准(或行业标准)替代,随后文中引用的IEC标准号也作相应修改。本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。本部分负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司。本部分参加起草单位:苏州巨峰绝缘材料有限公司、中国船舶重工集团第七一二研究所、上海电缆研究所。

本部分主要起草人:朱玉珑、邵爱凤、张犇、俞欢军、周晓薇、李锦梁。本部分为首次制定。

GB/T17948.5-2007/IEC60034-18-33:1995引

GB/T17948一2003提出了旋转电机绝缘结构评定和分级的总则。除非本部分的规程另有说明,宜遵循GB/T17948—2003的原则。本部分仅涉及成型绕组绝缘结构,着重于热、电老化的多因子功能性评定。本部分为基础技术报告,据此将制定出试验标准。

1范围

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995旋转电机绝缘结构功能性评定

成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性

本部分规定了在热、电均为主要老化因子的情况下绝缘结构多因子耐久性评定的试验规程。本部分中的试验规程适用于50MVA、15kV及以下交流电机用或拟用的成型绕组绝缘结构,是对比试验规程,即将待评绝缘结构与经运行经验证实的基准绝缘结构进行性能对比。本部分中描述的评定不包含应力分级。

2规范性引用文件bZxz.net

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB755--2000旋转电机定额和性能(idtIEC60034-1:1996)GB/T17948--2003旋转电机绝缘结构功能性评定总则(IEC60034-18-1:1992,IDT)GB/T17948.3-2006旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热评定和分级(IEC60034-18-31:1992,IDT)GB/T17948.4一2006旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程50MVA、15kV及

以下电机绝缘结构电评定(IEC60034-18-32:1995,IDT)GB/T20112—2006电气绝缘结构的评定与鉴别(IEC60505:1999,IDT)JB/T10098—2000交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平(IEC60034-15:1995,IDT)IEC/TR60727-1:1982电气绝缘结构电气耐久性评定第1部分:一般考虑和基于正态分布的评定规程

3总则

3.1与GB/T17948—2003的关系

除非本部分有其他建议,应遵循GB/T17948—2003的原则。3.2试验规程标识

以简化形式描述试验规程时,建议使用表1的规程标识。本部分所述的多因子试验规程标识为GB/T17948.5规程N,N是从表1所选的规程编号。3.3基准绝缘结构

基准绝缘结构和待评绝缘结构将在同一个实验室,使用相同的试验设备,采用相同的试验规程进行试验。基准绝缘结构的性能应根据基准运行条件范围内典型运行条件下的运行经验来确定。若基准结构先前已进行过试验,则基准结构进行单点试验已足以确认试验规程。由于多因子试验条件中的加速值是未知的,因此只能要求两种结构均采用几乎相同的老化因子水平。

注:即使基准结构和待评结构的电、热老化因子水平是相同的,两种结构的多因子试验中加速的实际值也可能是不151

GB/T-17948.5--2007/IEQ60034-18-33:1995相同的。

3.4诊断试验的验证

若适合,可进行初步热老化试验以验证诊断分周期的适用性,试验遵循GB/T17948—2003中5.3.4的原则。

3.5试验规程的特性

3.5.1一般特性

一般本部分的试验通常是周期性进行的,每个周期由老化分周期和诊断分周期组成。3.5.2老化分周期

老化分周期包括热老化和电老化,两种老化同时或按序进行。多因子老化试验可能因相互作用的影响而复杂化。当两个影响因子间存在相互作用时,一个老化因子引起的老化可能发生变化,是由于另一因子的存在(直接相互作用)或另一因子引起的老化(间接相互作用)。和其他两个规程相比,规程3是简化规程且时间较短,但其适用性限于变化微小或无预期变化的绝缘结构。

直接相互作用只能在同时施加的多因子老化试验中再现。间接相互作用在同时施加和按序施加的试验中均能再现。

5.1.3给出了相互作用存在时试验规程的原则。相互作用的更多信息详见附录A。表1列出了老化分周期三种不同的规程,并在第5章中详述。规程1和规程2是在几种热电应力组合下对试验寿命预期值进行综合的对比。.表1老化分周期标识

试验规程编号N

老化分周期

同时施加老化应力的老化分周期按序施加老化应力的老化分周期单点规程,近似于GB/T17948-

2003中5.3.2.2

3.5.3-诊断分周期

在老化分周期期间同时施加老化应力可在以下情况使用本规程:热、电老化因子间的直接相互作用不太可能影响试验结果。见附录A本规程仅在热、电应力的一种组合时进行对比。这个短时试验规程使得待评结构的性能信息较少,但有时也够用

若适合,诊断分周期可由机械试验、潮湿试验、耐电压试验和其他诊断试验组成。选择这些试验时,宜将基准运行条件(见3.9)作为指导。诊断试验通常按上述所列顺序进行。3.6加热方法和热应力水平的规定3.6.1加热方法

可使用GB/T17948一2003中提出的所有适合的加热方法,宜以模拟正常运行的速率加热试样。3.6.2热应力水平

若适合,热应力水平的规定值应是槽部中心导体温度的平均值。若不能精确估算此温度,可采用槽部中段的主绝缘外表面温度。

待评结构和基准结构的热应力水平的测量方法应相同。采用烘箱加热法时,烘箱的温度可提供一个可接受的热应力值,但只能在已经3.6.3的规程验证其有效时。由电加热法提供热应力时,若预先注意使各试样及其内部均保持偏差士5K的恒定温度,则电阻测量获得的导体温度就是一个可接受的热应力值。3.6.3热应力测量方法

在同时施加电、热老化应力的情况下,建议温度的测量分两步进行:a)第一次,在仅施加热应力后达到均衡时,152

b)第二次,在另外施加电应力后达到均衡时。记录两个温度值,较高的温度值表示热应力水平。GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995注1:第二阶段的温度使用外推冷却曲线法在去除电应力后立即进行最安全的测量,或使用光纤传感器进行测量。注2:会产生局部高温(例如在应力递增区域)。这些温度可用红外探测器测量。若这些点同时发生失效,则对于所用的应力递增而言,老化应力可能是太高了。可降低老化应力或改善应力递增来解决这个问题。3.7电老化方法

推荐使用工频电压进行电老化。交流老化电压施加在定子铁心或试样表面的外导电层与导体之间。

为了缩短试验持续时间,可使用不大于10倍工频的增频。然而,注意介质损耗不宜使绝缘温度升高太多以致影响结果。待评结构和基准结构应使用相同的频率。注:如GB/T17948-—2003和GB/T17948.4--2006中所述,通过增频获得的真正加速会出乎意料地偏离预期值。3.8老化分周期持续时间的规定

3.8.1同时老化

老化分周期被认为从施加老化因子时开始,到老化因子停止施加时结束。3.8.2按序老化

老化因子按序施加的意思是分周期的热老化部分和电老化部分单独进行。分周期的持续时间是分周期热老化部分的持续时间或电老化部分的持续时间。除非热老化和电老化在运行时其相对运行时间明显不同,分周期热老化部分和电老化部分的持续时间应相同。否则,应在报告上写明分周期热老化部分和电老化部分的持续时间。3.9基准运行条件

基准运行条件由绝缘结构设计的最严酷水平的所有老化因子和诊断因子组成。应明确基准运行条件。在热一一电多因子评定规程中,诊断因子的水平和类型、老化因子的水平应根据基准运行条件决定。3.9.1基准老化因子

如本部分第1章所述,假定热、电老化因子是最主要的老化因子,其值取决于等级温度和绝缘结构的最高预期额定电压值,见5.1.1。3.9.2基准诊断因子

基准诊断因子可包括:

a)运行时潮湿曝露的最大预期值;b)作用于模拟试品的绕组截面的机械应力最大值,例如由于起动时的瞬时电流引起的应力;瞬时过电压的最大预期值,能据此估计匝间最大瞬时过电压。c)

4试品

4.1试品结构

4.1.1概况

试品的结构应足以代表被评的加工完毕的绕组组件的构成,并应尽可能地按通常或预期的生产过程进行加工。若认为运行期间绝缘的机械配件,即线圈两侧或线棒在槽中的固定方式,或端部支撑结构会影响老化过程,就宜在试品中加以模拟。线圈或线棒单独作为模型时,若有要求,爬电距离和电压梯度法应适合试验期间所施的应力。电极宜覆盖模型的整个槽长,并环包整个线圈横截面。宜观测IEC/TR60727-1:1982所述详细情况。4.1.2试品匝数和股数的考虑

若对匝间绝缘进行诊断试验,为了包含成型和导体增强的可能影响,通常需要使用完整的线圈。施加脉冲电压诊断试验时,为了使匝间绝缘承受最高应力,线圈的匝数宜为适合于绝缘结构的最小值。

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:1995若要求在匝间施加工频电压,则最好以两根并行导体(双线)绕制线圈,否则线圈端部必须切开。使用真空压力浸渍(VPI)线圈时,应在浸渍前将线圈端部导体切开。4.2试样数量

为得到可靠的统计,应有足量的试样进行每个老化温度和电压的联合老化试验。试样数量不应少于5个。

注:若使用线棒或半线圈,至少需要5个线棒或半线圈。若使用完整线圈,至少需要5个完整线圈。4.3质量保证试验

第一个老化分周期开始之前,应进行下述质量保证试验:a)试样的外观检查;

b)耐电压试验,按GB755-2000进行。4.4初始诊断试验

第一个老化分周期开始之前,每个加工好的试品均应经受试验规程选定的所有诊断试验。5老化分周期

5.1老化应力水平

使用何种试验规程取决于相互作用的存在和类型。选择老化分周期的电、热应力水平时,重要的是这些分周期期间的老化机理与正常运行时明显不同。因此,如有可能,宜应用如GB/T20112一2006中推荐的相同加速原理。5.1.1加速因子

加速因子宜和基准老化因子水平相关:a)绝缘结构在最高对地电压Um下的电老化;b)绝缘结构在最高运行温度TM下的热老化。UM的选择:由于通常限制在最高额定电压U~以上连续使用,并且为通常观察到的失效时间的高分散性留出余量,因此推荐

UM= 1. 2~0. 7U

TM的选择:对于各自实际温度未知的大批量生产电机,推荐其数值TM=T。-20℃

按GB/T17948一2003规定,式中的Tc为等级温度。TM值与实际运行温度分布的95%上限相差不大。

对于运行温度已知的单个制造大型电机,宜使用已知的运行温度或等级温度Tc。5.1.2相互作用未知

相互作用未知的情况下,在进一步试验之前必须检测出相互作用的存在和性质,方法见附录A的A.3和A.4。

5.1.3相互作用不存在或不明显

相互作用在热应力和电应力之间不存在或有限时,可通过选定的老化组合获得相同加速原理,老化组合中的热应力和电应力的加速因子在单独使用时是相同的。5.1.3.1已知的一个或两个单因子加速因子若从先前的单因子试验已知对应于所选加速因子的电应力或老化温度,则应使用这些应力值。5.1.3.2未知的单因子加速因子

若电、热单因子老化试验中的加速因子是未知的,则宜从表2中选择应力。154

假定的单因子加速因子

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995表2单因子加速因子未知时应力水平的选择电应力(工频)

老化温度

Tm+30℃

TM+40℃

Tm+50℃

Tm+60℃

Tm+70℃

Tm+80℃

在表2中选择老化温度时,已假定热老化机理在整个试验温度范围内是相同的,并且温度偏差合理而遵循阿仑尼乌斯定律(半差10K)。单因子热老化试验在最高老化温度下其老化机理有可能发生根本变化。这种老化机理的变化会导致极其错误的结果,但应在报告上写明。假定电老化在试验电压范围内遵循已知的指数方程。注:表2中的应力仅作为指导性数据。5.1.4相互作用存在

可按附录A的A.3和A.4所示检测相互作用。若相互作用存在,则应力组合可能必须修正。修正将取决于热应力对电老化的影响与电应力对热老化的影响之间的关系。5.1.4.1热、电老化的相似加速

若相互作用导致电老化和热老化的相似加速,无论有无按表2进行修正,均应采用5.1.3.1。总之,若相互作用导致老化增强,宜选择低的加速因子。相反,如相互作用导致老化减弱,宜选择相对高的加速因子。

5.1.4.2电老化的加速大于热老化若相互作用导致的电老化加速高于热老化,无论有无按表2进行修正,采用5.1.3.1,则对于每种应力组合,使用的电应力其加速因子应是热应力加速因子的一半。注:A.4的事例Ⅱ、Ⅲ和IN描述了这种情况。5.1.4.3热老化的加速大于电老化若相互作用导致的热老化加速高于电老化,无论有无按表2进行修正,采用5.1.3.1,则对于每种应力组合,使用的热应力其加速因子应是电应力加速因子的一半。注:A.4的事例I、IV和V描述了这种情况。5.2老化分周期的持续时间和数量选择的每个组合应力宜使失效时间中值(规程2情况下分周期的每一部分)。不少于20d。最低的应力组合宜使失效时间中值约为300d。选择的每个分周期持续时间宜使一组试样在失效中值之前已通过10个分周期。因此,分周期持续时间不宜少于2d、多于30d(规程2情况下分周期的每一部分)。为了使可能的间接相互作用如同实际运行时的表现,当按序施加老化应力时(规程2),足够数量的分周期尤其重要。因此,这种情况下分周期数宜为10个或以上。5.3规程1:老化应力同时施加的老化分周期5.3.1概况

同时施加老化应力。

遵循第3章的总则。

宜尽量切合实际应用相同加速原理(见5.1)。155

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:19955.3.2应力水平数量

按5.1原则,应至少选择三个老化条件。5.4规程2:热、电应力按序施加的老化分周期5.4.1概况

本规程适用性导则见3.5。一个老化分周期由两部分组成。第一部分期间,试品承受选定的热老化温度,此时不施加电应力。老化分周期的第二部分期间,试品不加热(介质损耗引起的除外),此时承受选定的电老化应力。

宜记录并在报告上写明电老化期间试样的实际最高温度,测量方法见3.6.3。应遵循第3章的总则。

宜尽量切合实际应用相同加速原理(见5.1)。5.4.2应力水平的数量和选择

按5.1原则,应至少选择三个老化条件。本规程中,可在比规程1更高的应力范围内自由选择应力水平。5.5规程3:单点规程适用的老化分周期若绝缘结构有微小变化,允许进行类似于GB/T17948一2003中5.3.2的单点试验,则可采用下述规程。

按5.1,选择个合适的老化应力水平组合。若直接相互作用不存在或不明显(见5.1.3),两个老化应力可按规程1同时施加,或按规程2按序施加。

宜遵循第3章的总则。对于本规程,必要的是基准结构和待评结构宜在相同的实验室,采用相同的试验规程,使用相同的试验设备,同时进行试验。6诊断分周期

在每个老化分周期之后,每个试样应经受一系列诊断试验,可包含下述部分或全部诊断试验:如本章中描述的机械、潮湿、耐电压和其他诊断试验,通常按规定顺序进行。应在报告上写明采用的诊断试验。

6.1机械试验

机械试验宜在室温下和不施加电压时进行。6.1.1一般机械试验

施加的机械应力应具有与运行时经受的应力相同的一般性质,并与正常运行时预期的最高应力或应变相同。施加机械应力的规程能随试品的每种类型和运行方式的不同而改变。6.1.2振动台试验

按GB/T17948—2003中5.5.1进行试验。固定后试样的振动方向宜与线圈水平面垂直。试验频率为60Hz或50Hz时,相应的最佳振幅是峰-峰0.2mm或0.3mm,加速度约1.5g(15m/s\)。若使用其他振幅,则应在报告上写明振幅值及其使用合理性。6.1.3特殊机械试验

应在报告上写明采用特殊机械试验的理由和试验详情。6.1.4无机械试验

诊断分周期里不进行机械试验。应在报告上写明合理性的理由。6.2、潮湿试验

6.2.1一般潮湿试验

每个试品应在绕组上产生可见凝露的环境中曝露至少48h。试品宜放置在大致室温下,温度范围156

GB/T17948.5-—2007/IEC60034-18-33:1995为15℃~35℃。应在报告上写明实际试验温度。在此期间,试样不施加电压。可由雾室或冷凝箱获得可见、连续的凝露。6.2.2浸水的潮湿试验

本试验可适用于评定密封结构,包括连接件的加工完毕的试品应浸入自来水30min。自来水含非离子湿润剂,其浓度足以把25℃时的表面张力值降低至3.1mN/m(31dyn/cm)或更小。至浸水结束但试品仍浸在水中时,应按6.3.2规定给试样施加电压。可将绝缘电阻测量作为附加试验以检查渗漏。

耐电压试验后,试品应在标准自来水中漂洗一次或以上。组件应在重复老化分周期和继续试验之前进行干燥,最好干燥一个晚上。6.2.3特殊潮湿试验

应在报告上写明采用特殊试验的理由和试验详情。6.2.4无潮湿试验

诊断分周期里不进行潮湿试验。应在报告上写明合理性的理由。6.3耐电压试验

为了检查试样的状况及确定何时已达到试验寿命的终点,可施加试验电压。耐电压试验的规程和失效指示见GB/T17948—2003中5.5.3。6.3.1一般耐电压试验

电压通常应按序施加在匝对匝间以及线圈对框架间。另外,若适合,电压也可施加在线圈对线圈间。

若进行潮湿试验,则试样在大致室温下仍湿润时施加工频试验电压10min。若不进行潮湿试验,则耐电压试验进行1min。在线圈对框架或线圈对线圈进行试验时,工频试验电压值宜取2U或1000V,Un为被试绝缘结构的最高额定电压。

推荐使用过电流设备并设定为在至少5倍于正常充电电流时跳闸。对于匝间试验,宜按JB/T10098一2000选择适合绕组设计和运行条件的电压。6.3.2浸水试样的耐电压试验

在线圈一框架间施加工频试验电压1.15Un,持续1min。试验期间水位应到框架处。6.3.3特殊耐电压试验

应在报告上写明采用特殊耐电压试验的理由和试验详情,包括试验电压值。6.3.4无耐电压试验

若不进行耐电压试验,则应按6.4.2进行另一个诊断试验。应在报告上写明不进行耐电压试验的理由。

6.4其他诊断试验

若适合,可进行其他诊断试验。见GB/T17948—2003中5.5.4。6.4.1信息性诊断试验

信息性诊断试验是非破坏性的绝缘性能测定。在其他试验期间对部分或所有试样进行。根据被测性能变化的记录,对绝缘的老化过程能有更多的了解。6.4.2单点测定的诊断试验

若耐电压试验测定的寿命终点或运行时的失效可能与性能值或被测数量的变化有关联,则该变化可用于附加的或专门的终点测定。应在报告上写明采用此判据的理由、确定的关联性和试验详情,包括试验重要程度。157

GB/T17948.5—2007/IEC60034-18-33:19956.4.3其他诊断试验

不进行其他诊断试验。

7分析数据、报告和评定

7.1分析数据

对于每种选定的老化应力组合,宜确定中值、对数平均值或其他特性失效时间,以及适合的置信界限。应在报告上写明数据整理方法的选用理由。可用寿命对数值一一单因子加速因子对数值的图表示结果。若电老化和热老化的加速因子不同,可用5.1.4.2或5.1.4.3所述的修正结果,但应在报告上写明所用方法。7.2报告

合适程度遵循GB/T17948—2003中5.6和6.4与报告有关的段落。7.3评定

若如7.1所述的两种结构的图进行对比时,待评结构的性能优于或等同于基准结构,则待评结构的预期分级是可接受的。

目前,外推并不被认为可靠。

附录A

GB/T17948.5--2007/IEC60034-18-33:1995(资料性附录)

两种老化因子相互作用的检测和评定A.1与GB/T20112—2006的关系

由于所有老化因子均很重要,GB/T20112一2006推荐应用老化效应相同加速原理。也推荐宜在单因子老化试验的基础上评估这些加速。尽管本部分也推荐应用相同加速原理,但认识到在旋转电机绝缘结构的实际试验中并不总是适用。至少有两种效应会造成以下情况:一一若热老化因子和电老化因子之间存在较大的相互作用,则热、电老化因子引起的真正加速可能与那些通过单因子热老化(GB/T17948.3—2006)或电老化(GB/T17948.4—2006)试验评估的不同。因为待评结构和基准结构的相互作用程度会有差异,所以会导致错误。一一体现相同加速原理使得应力水平太高以致老化机理发生根本变化,例如热的不稳定性引起分层,或介质损耗大引起局部热击穿。这样的老化机理变化会导致极其错误的结果。A.2相互作用的性质

GB/T20112一2006把相互作用分为两类:直接相互作用和间接相互作用。若老化因子间存在直接相互作用,则一个老化因子影响另一个老化因子引起的老化过程。这个影响能改善耐久性也能削弱耐久性。例如,在某些含云母的绝缘里,已观察到电气试验寿命随温度上升而延长或缩短。观察结果限于热老化极其缓慢的低温下。高温下,某些含云母绝缘里的温升将有两种效应:对电老化的缓速效应和对热老化的加速效应。

直接相互作用存在时,老化试验必须同时施加老化因子。在有间接相互作用的情况下,正是一个老化因子引起的老化或劣化影响了另一个老化因子引起的老化过程。例如,绝缘热老化产生的小裂纹能使局部放电强度增大,并导致电老化发生变化。仅有间接相互作用或根本无间接相互作用的老化因子在老化试验中能同时或按序施加。在有(间接)相互作用的按序试验中,与整个试验寿命相比,周期长度宜短。A.3检测相互作用的存在和类型

为了推动多因子试验规程的进一步发展,此处描述了检测相互作用存在和性质的简单方法。取三组相同的试样供多因子耐久性试验用。选择一个老化温度和已知老化时间以引起可测的热老化。同样,用相同的时间周期(L),选择一个已知电应力以引起可测的电老化。a)对第一组试样进行先电老化周期(L),后热老化周期(L)按序老化;b)对第二组试样进行先热老化周期(L),后电老化周期(L)按序老化;c)对第三组试样进行热、电老化周期(L)同时老化。老化周期之后,适当对试样进行试验以揭示试样状态。可测得不同的电性能和物理性能,比如介质损耗角正切、绝缘电阻、失重、尺寸变化、弯曲模量等。可施加选定的诊断因子。作为最终试验,宜测定主(和匝间)绝缘的击穿电压。

若第一组和第二组之间差异明显,则热老化因子和电老化因子间存在间接相互作用。若第三组的试验结果明显有别于第一组和第二组结果的平均值,则热老化因子和电老化因子间存在直接相互作用。见图1。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。