GB/T 16818-2008

基本信息

标准号: GB/T 16818-2008

中文名称:中、短程光电测距规范

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Specifications for short to medium ranges electro-optical distance measurements

标准状态:现行

发布日期:2008-06-20

实施日期:2008-12-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:4817459

标准分类号

标准ICS号:数学、自然科学>>07.040天文学、大地测量学、地理学

中标分类号:综合>>测绘>>A76大地、海洋测绘

关联标准

替代情况:替代GB/T 16818-1997

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:16页

标准价格:16.0 元

计划单号:20065653-T-466

出版日期:2008-12-01

相关单位信息

首发日期:1997-05-28

起草人:肖学年、朱健、任道胜

起草单位:国家测绘局测绘标准化研究所

归口单位:全国地理信息标准化技术委员会

提出单位:国家测绘局

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:国家测绘局

标准简介

本标准规定了利用测程为15km 以内的光电测距仪(包括全站仪)进行中、短程距离测量的等级和精度要求、技术方法、工作流程和距离计算方法。本标准适用于控制测量、地形测量、工程测量等测量作业中的中、短程光电测距。 GB/T 16818-2008 中、短程光电测距规范 GB/T16818-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了利用测程为15km 以内的光电测距仪(包括全站仪)进行中、短程距离测量的等级和精度要求、技术方法、工作流程和距离计算方法。 本标准适用于控制测量、地形测量、工程测量等测量作业中的中、短程光电测距。

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

JJG703 光电测距仪

JJG414 光学经纬仪

JJG100 全站型电子速测仪

CH1002 测绘产品检查验收规定

CH1003 测绘产品质量评定标准

CH/T2004 测量外业电子记录基本规定

前言…………………………………………Ⅰ

1 范围……………………………………1

2 规范性引用文件………………………1

3 符号……………………………………1

4 基本要求………………………………1

5 距离测量………………………………2

6 距离计算………………………………6

7 测距资料的整理与上交………………11

8 测距仪的维护和保养…………………11

本标准规定了利用测程为15km 以内的光电测距仪(包括全站仪)进行中、短程距离测量的等级和精度要求、技术方法、工作流程和距离计算方法。 本标准适用于控制测量、地形测量、工程测量等测量作业中的中、短程光电测距。

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

JJG703 光电测距仪

JJG414 光学经纬仪

JJG100 全站型电子速测仪

CH1002 测绘产品检查验收规定

CH1003 测绘产品质量评定标准

CH/T2004 测量外业电子记录基本规定

前言…………………………………………Ⅰ

1 范围……………………………………1

2 规范性引用文件………………………1

3 符号……………………………………1

4 基本要求………………………………1

5 距离测量………………………………2

6 距离计算………………………………6

7 测距资料的整理与上交………………11

8 测距仪的维护和保养…………………11

标准图片预览

标准内容

ICS07.040

中华人民共和国国家标准

GB/T16818--2008

代替GB/T16818--1997

中、短程光电测距规范

Specifications for short to medium rangeselectro-optical distance measurements2008-06-20发布

数码防伪

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2008-12-01实施

GB/T16818--2008

规范性引用文件

基本要求

距离测量

距离计算

测距资料的整理与上交:

测距仪的维护和保养

GB/T16818-2008

本标准代替GB/T16818-—1997。本标准与GB/T16818--1997相比,主要的变化包括根据GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》对原标准的格式进行了修改;

-修改与调整了“4

基本要求”

—删去了对点位的要求;

—修改了记录的要求;

一修改了成果整理和上交的内容;—删去了附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F。本标准由国家测绘局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会归口。本标准起草单位:国家测绘局测绘标准化研究所。本标准主要起草人:肖学年、朱健、任道胜。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-ZBA76002—1987;

GB/T16818—1997。

1范围

中、短程光电测距规范

GB/T16818—2008

本标准规定了利用测程为15km以内的光电测距仪(包括全站仪)进行中、短程距离测量的等级和精度要求、技术方法、工作流程和距离计算方法。本标准适用于控制测量、地形测量、工程测量等测量作业中的中、短程光电测距。2规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。JJG703光电测距仪

JJG414

JJG100

光学经纬仪

全站型电子速测仪

CH1002

测绘产品检查验收规定

CH1003

测绘产品质量评定标准

CH/T2004测量外业电子记录基本规定3符号

本标准所用符号如下:

D\-观测距离,单位为米(m);

D-一经各项修正后的测量斜距,单位为米(m):D。直线弦长,单位为米(m);

D——水平距离或参考椭球面上的弦长,单位为米(m);Dz——水平距离或参考椭球面上的弧长,单位为米(m);H、H2—测点参考椭球高程,单位为米(m);椭球高程以正常高程代替;k—折光系数(~0.13);

r—地球半径,单位为米(m);r经常用平均地球半径r来代替。4基本要求

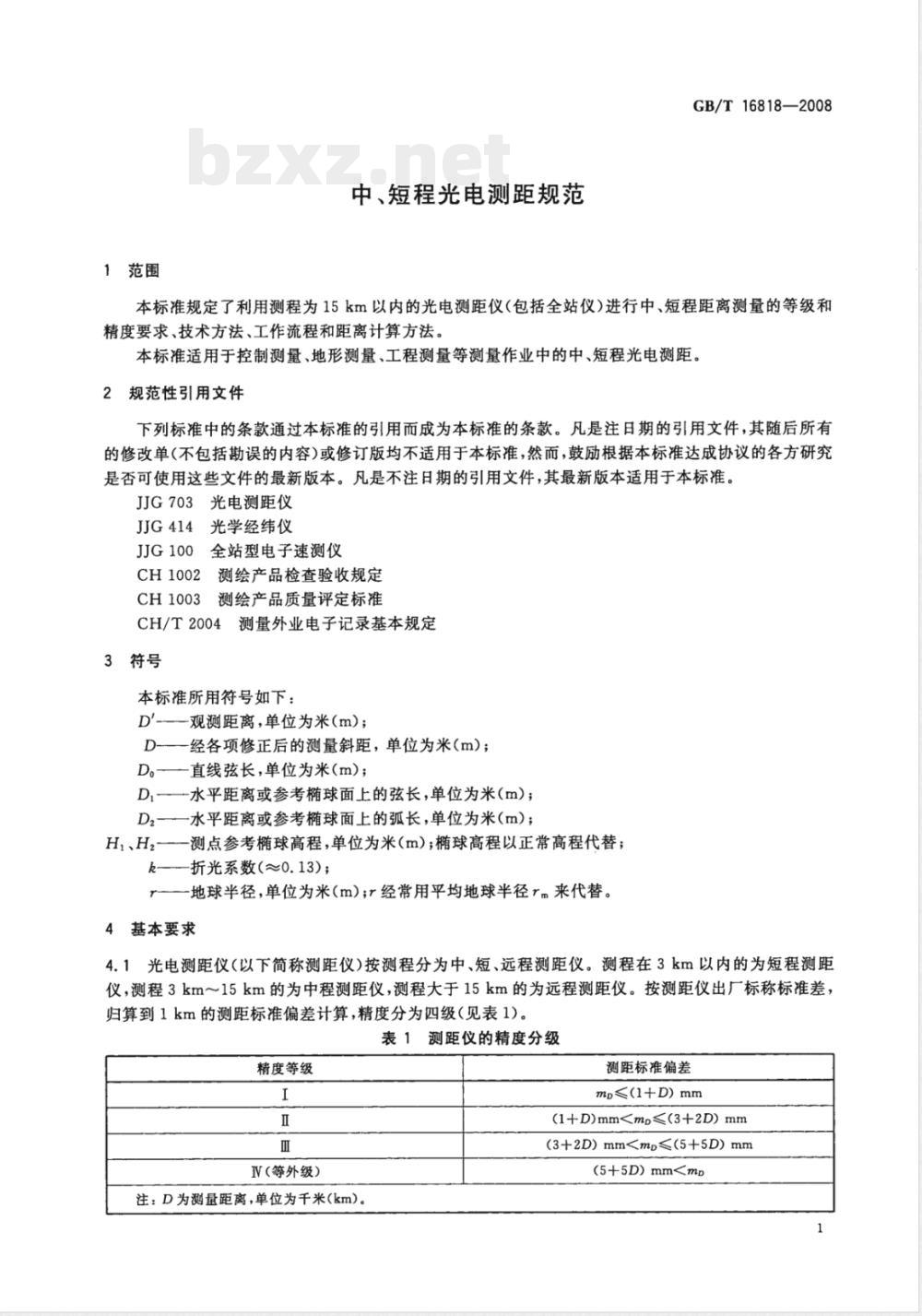

4.1光电测距仪(以下简称测距仪)按测程分为中、短、远程测距仪。测程在3km以内的为短程测距仪,测程3km~15km的为中程测距仪,测程大于15km的为远程测距仪。按测距仪出厂标称标准差,归算到1km的测距标准偏差计算,精度分为四级(见表1)。表1测距仪的精度分级

精度等级

IV(等外级)

注:D为测量距离,单位为千米(km)。测距标准偏差

mp≤(1+D)mm

(1+D)mm(3+2D)mm(5+5D)mmGB/T16818--2008

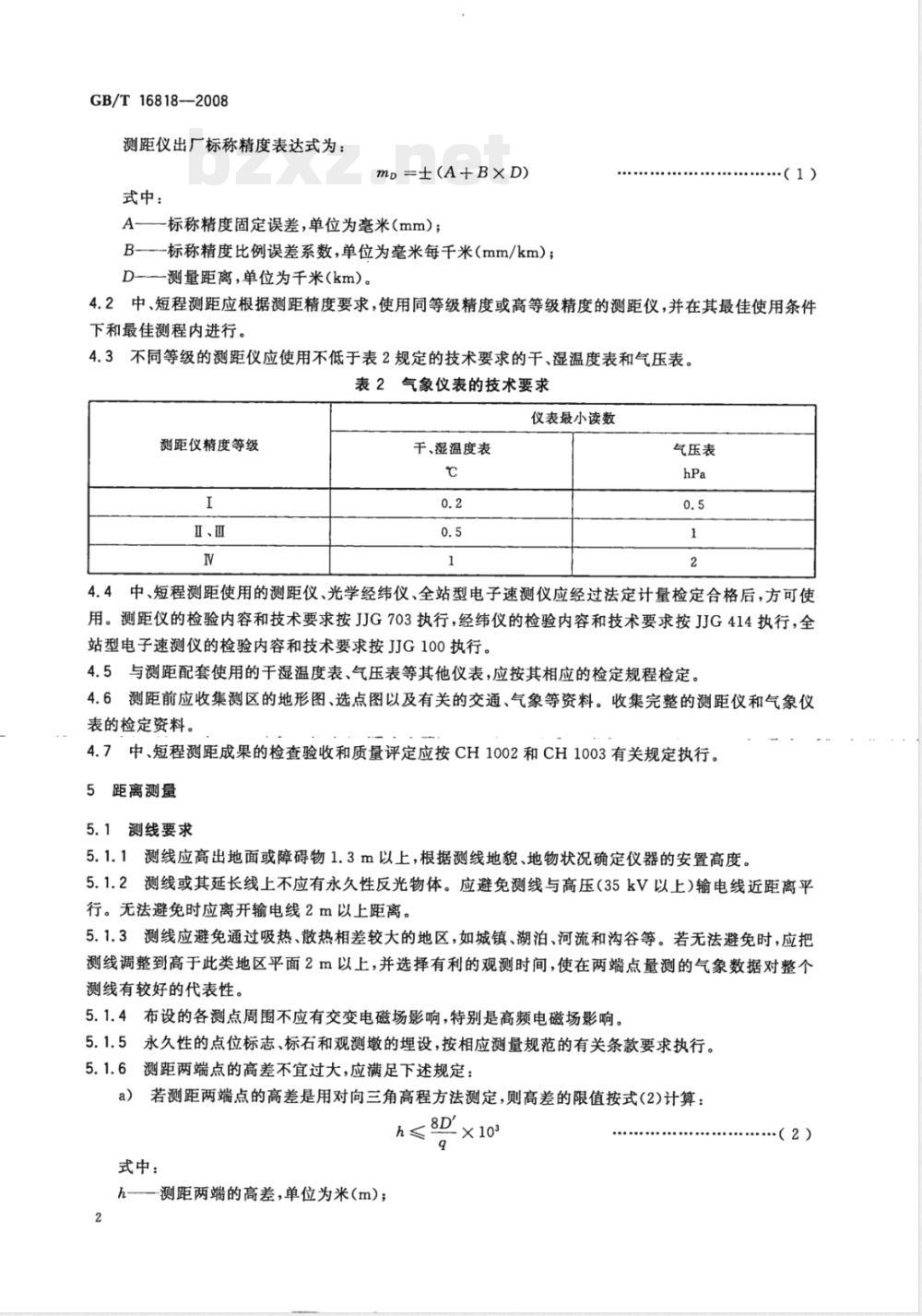

测距仪出厂标称精度表达式为:式中:

mp =±(A+B×D)

A—标称精度固定误差,单位为毫米(mm);B—--标称精度比例误差系数,单位为毫米每千米(mm/km);D-—测量距离,单位为千米(km)。.(1)

4.2中、短程测距应根据测距精度要求,使用同等级精度或高等级精度的测距仪,并在其最佳使用条件下和最佳测程内进行。

4.3不同等级的测距仪应使用不低于表2规定的技术要求的干、湿温度表和气压表。表2气象仪表的技术要求

仪表最小读数

测距仪精度等级

干、湿温度表

气压表

4.4中、短程测距使用的测距仪、光学经纬仪、全站型电子速测仪应经过法定计量检定合格后,方可使用。测距仪的检验内容和技术要求按JJG703执行,经纬仪的检验内容和技术要求按JG414执行,全站型电子速测仪的检验内容和技术要求按JJG100执行。4.5与测距配套使用的于湿温度表、气压表等其他仪表,应按其相应的检定规程检定。4.6测距前应收集测区的地形图、选点图以及有关的交通、气象等资料。收集完整的测距仪和气象仪表的检定资料。

4.7中、短程测距成果的检查验收和质量评定应按CH1002和CH1003有关规定执行。5距离测量

5.1测线要求

5.1.1测线应高出地面或障碍物1.3m以上,根据测线地貌、地物状况确定仪器的安置高度。5.1.2测线或其延长线上不应有永久性反光物体。应避免测线与高压(35kV以上)输电线近距离平行。无法避免时应离开输电线2m以上距离。5.1.3测线应避免通过吸热、散热相差较大的地区,如城镇、湖泊、河流和沟谷等。若无法避免时,应把测线调整到高于此类地区平面2m以上,并选择有利的观测时间,使在两端点量测的气象数据对整个测线有较好的代表性。

5.1.4布设的各测点周围不应有交变电磁场影响,特别是高频电磁场影响。5.1.5永久性的点位标志、标石和观测墩的埋设,按相应测量规范的有关条款要求执行。5.1.6测距两端点的高差不宜过大,应满足下述规定:a)若测距两端点的高差是用对向三角高程方法测定,则高差的限值按式(2)计算:≤D、

式中:

h--测距两端的高差,单位为米(m);2

(2)

q——测距要求的相对中误差分母的数值。GB/T16818—2008

b)若测距两端点的高差是用等级水准测量测定的,除了考虑所用测距仪的最大俯仰角外,其高差的大小不受限制。

5.2观测时间的选择

5.2.1观测时间的选择,应根据测距精度的要求和所用测距仪的精度等级,测点所处地形、地物及当时所处季节、天气情况、大气透明度等因素来进行。5.2.2各等级边测距应在最佳观测时间段内进行,即在空气温度垂直变化梯度为零的时刻前后一小时内进行。一般选择在测区日出后0.5h~2.5h和日落前2.5h~0.5h的时间段内进行观测。当使用测距仪的精度优于所要求的测距精度时,观测时间段可向中天方向适当延长。但在晴天或少云时,不应在正午和午夜前后1h内进行测量。5.2.3对于精密测距,除严格按最佳时间段测距外,还应上午和下午对称观测。各等级边的往返测量可以是上、下午时段也可以是不同白天的时段。5.2.4全阴天、有微风时,可以全天观测,尽量避开正午和午夜前后1h之内的时间。5.2.5雷雨前后、大雾、大风(四级以上),雨、雪天气和能见度很差时,不应进行距离测量。5.3距离测量

5.3.1检查点位是否稳固,正确安置仪器,量取测距仪高度。保证充足的仪器预热时间,特别是具有恒温装置的测距仪达到恒温后方可工作。5.3.2安置反射镜。安置时应精确对中,整平并对准测站。按仪器站的指令操作,及时读取和报告气象元素和反射镜高度。

5.3.3使用强制对中器或精密光学对中器时,其对中精度应小于0.2mm。使用光学对中器时,其对中精度应小于1mm。使用对中杆或锤球时,其对中精度应小于2mm。5.3.4量取测距仪和反射镜高度各两次,读至毫米,各取平均值。5.3.5严格按照仪器操作程序作业,输人应输入的各种数据,轻轻操作各键,以防破坏正确的安置状态并保护仪器。

5.3.6测距作业中应注意以下事项:a)保证仪器周围大气流通良好,避免将仪器置于代表性误差较大的环境中作业(如建筑物、帐篷内等)。晴天作业时应给测距仪、气象仪表打伞遮阳。b)

测距仪或反射镜不应在对向太阳的情况下作业。仪器测距时应暂停无线通话,以免干扰。c)

仪器测距时,应避免有另外的反光体位于测线或测线延长线上,避免有物体在测线上晃动,或d)

人在测线上走动。

e)仪器安置后,仪器站和反射镜站不应离人,应时刻注意仪器的工作状态和周围环境的变化。风大时,仪器和反射镜要有保护措施。5.4距离测量的技术要求

5.4.1距离测量时所用的测距仪主要配件如反射镜、支架、基座应和检定时所用的一致。一般不应换用。若测距时确有特殊情况,所用配件(反射镜、干湿温度表或气压表)不配套或需要改换,则应在测距前重新检定仪器常数。对于等外级测距,可更换主要配件,但常数误差应在测量精度允许范围内。

5.4.2距离测量的技术要求如表3所示。3

GB/T16818—2008

表3距离测量技术要求

使用测距仪精度等级

I、Ⅲ

I、I、I

注1:个测回是指整置仪器照准目标一次、读取数据四个。每边测回数Www.bzxZ.net

注2:时间段是指完成一次距离测量和往测或返测的时间段,如上午、下午或不同白天。5.4.3

各级精度测距仪观测结果较差限值,如表4所示。表4各级精度较差限值

测距仪精度等级

一测回读数间较差限值

测回间较差限值

注1:往返测较差,应将斜距化算到同一水平面上,方可进行比较。注2:(A+B×D×10-°)为测距仪标称精度。备

往返测也可用不同时

间段观测代替

单位为毫米

往返测或时间段内较差限值

/2(A+BXDX10-6)

采用三角测量确定高程差,进行倾斜修正,对向观测时,高差之差应满足式(3)的要求:5.4.4

h<0.1D'×10-3

式中:

Ah一一往返观测的高差之差,单位为米(m);垂直角测角中误差的要求按式(4)计算:ma:

式中:

-206265\

一垂直角的测角中误差;

一垂直角;

一测距要求的相对中误差的分母值。2

5qsina

.......

.........3

(4)

以上述公式计算的垂直角测角中误差为引数,使用仪器、观测方法及测回数,应符合表5的规定。表5垂直角观测方法及测回规定

测角中误差

观测方法

中丝法

三丝法

小于10*

10″~30″

不同型号仪器测回数

大于30″

5.5气象元素的测定

GB/T16818-2008

5.5.1气象元素包括:气温、气压和空气绝对湿度(水蒸气压);绝对湿度通过测定空气的干温和湿温后经过计算而取得。

5.5.2干、湿温度表应稳妥安置在高于测距仪和反射镜并通风良好的迎风处,防止日晒和其他热辐射的影响。湿球适量加蒸馏水,通风2min后方可读数。读数时扶手应远离温度传感头,面对迎风处,屏住呼吸,平视快速读取干、湿温度。风力大于三级时要加防风罩。气压表应稳妥地平置于仪器附近的遮阳处,注意:最后参与计算的温度、气压值应为仪器表示值加修正值。

5.5.3根据测距仪精度、地物地貌状况、测边所用时间、气象状态来确定采集气象元素的模式。主要有以下模式:

a)使用一级仪器测量相对精度优于五十万分之一的距离时,应在每条边观测始末、两端点(必要时加测中间点)测定大气温度、湿度和气压值并求其平均值作为测线气象代表值。对于二至四等级起始边、导线边应在测线两端同时测定大气温度和气压值,求其平均值。在b)

每次测距时间超过2min时,还应在观测时间始、末各测定一次大气温度和气压值并求其平均值。若在500m以内较平坦、地表覆盖较为一致的地区,在有风的情况下,可以单端(测站)测定气温和气压值。

c)对于等外级别控制边,一般每边一次,测站单端测定大气温度和气压值。但在地形地物复杂、高差较大、距离大于1km时也应两端测取大气温度和气压值并求其平均值。d)对于工作频率在微波段的测距仪,距离测量中都应测定大气温度。e)对于输人气象元素值自行改正的测距仪,应将上述采集的气象元素平均值输人仪器后进行测距。但是,当气象元素值发生变化时(干、湿温度变化值大于1℃、气压变化值大于2hPa),应立即输人新值,再测距离。

5.6偏心观测的要求

,.5.6.1.距离测量时,一般不作偏心观测,若必须进行偏心观测时,则要测定归心元素。最大偏心距离不应超过5m。

5.6.2在标上观测时,用经纬仪盘左、盘右进行投影测定仪器归心元素,三个投影面交角约为60°或120°。如因地形限制也可在交角约为90°的两个位置上连续投影2次(2次之间要稍改变仪器位置)。5.6.3在投影纸上,除标石中心外,其他各投影中心均应描绘两个观测方向,其中一个最好是观测零方向。描绘方向与观测方向角度之差应小于2°。5.6.4距离测量后,测定归心元素1次,角度元素量至15',长度元素应量至毫米,投影示误差三角形边长,不超过5mm。

5.6.5地面上进行大偏心观测时,应用经检定过的钢尺量取偏心距2次,量至毫米,可取其中数。偏心角观测两测回,较差应小于或等于10。5.7成果记录的要求

5.7.1记录方式

中、短程光电测距的外业记录,按记录载体分为电子记录和手簿记录两种方式,应优先采用电子记录,在不适宜电子记录的特殊地区亦可采用手簿记录。5.7.2记录项目

距离测量的外业记录应包括:观测日期、观测时间、点名(点号)、往返测号、仪器型号及编号、仪器高、棱镜高、原始距离读数、气象元素读数值、垂直角观测数据等项目。5.7.3电子记录要求

电子记录参照CH/T2004和相关技术规范的有关规定执行。5

GB/T16818—2008

5.7.4手薄记录要求

5.7.4.1原始观测数据和记录项目,应现场记录在测量手簿上,不能撕毁手簿中的任何一页。5.7.4.2现场记录数字和文字书写应准确、清楚,记错处应整齐划去,在上方另记正确的数字和文字,不能涂擦。对超限或其他原因划去的成果应注明原因和重测成果所在的页数。书写的文字、符号和计量单位均应符合国家颁布的有关标准。5.7.4.3在现场距离测量中,每测回要记全数一次,厘米和厘米以下的数值不得更改。米和分米读数,在同一距离的往返测量中,只能更改一次。5.7.5观测记录的整理和检查

观测工作结束后应及时整理和检查外业观测手簿。检查手簿中所有计算是否正确、观测成果是否满足各项限差要求。确认观测成果全部符合本规范规定之后,方可进行外业计算。5.8观测成果的重测和取舍

5.8.1凡超出表4所列限差的观测成果,均应进行重新测量。5.8.2当一测回中读数较差超限时,可重测2个读数,然后去掉大小孤立值,再取平均值。重测超限时,整测回应重新观测。若反复超限,应分析原因,改日重测。5.8.3当测回间较差超限时,若两两分群,该时段应重测;若只有一个孤立值,则重测一测回。重测量不能过半。否则重测整时段的所有测回。5.8.4往、返测(或不同时段)较差超限时,应分析原因后,重测单方向的距离,若重测还是超限,重测往、返两个方向的距离。

6距离计算

6.1各项距离修正值的计算

6.1.1气象修正值按式(5)计算:AD=D(no-n)×10-6

式中:

△Dm—气象修正值,单位为毫米(mm);no—一仪器气象参考点的群折射率;n;——测量时气象条件下实际群折射率。其中:

(ng -1) :

(287. 604 + 3×1,628 8 + 5×0. 013 6)入2

(n: - 1) = (ng - 1) (273. 16+)×1 013. 25273.16P

式(6)和式(7)中:

入—测距光源真空中波长,单位为微米(μm);ng——标准大气压条件下光的群折射率;t——气温,单位为摄氏度(℃);P——气压,单位为百帕(hPa);e-—水蒸气压,单位为百帕(hPa)。其中:

e=E-c(t-t)P

E=10[al/(b+)]+0.785 8

式(8)和式(9)中:

t—干球温度,单位为摄氏度(℃);6

11.27×10-6

(5)

(6)

·(8)

湿球温度,单位为摄氏度(℃);一气压,单位为百帕(hPa);

E——饱和水蒸气压,单位为百帕(hPa);a、b、c-—-系数,其取值如表6所示。系

表6系数值

湿球未结冰

GB/T16818--2008

湿球结冰

根据不同的测距精度要求,可使用仪器说明书给出的气象改正公式和采集相应的气象元素或直接输入仪器或另行计算。

6.1.2折光系数改正按式(10)计算:Dn =- (2)

式中:

一折光改正值,单位为米(m)。注:10km以上的距离作此项改正。6.1.3精测频率变化距离修正值按式(11)计算:D3

AD, = fo_f . D

式中:

△D,-频率变化距离修正值,单位为米(m);D\--—距离观测值,单位为米(m);f。—测距仪标称精测频率,单位为赫兹(Hz);—一测距仪实际精测频率,单位为赫兹(Hz)。f

注1:测距仪标称精测频率f。由仪器说明书给出,实际精测频率于由仪器检定书给出。注2:当△f=f。-f<±10Hz时,不进行此项改正。6.1.4周期误差修正值按式(12)计算:2D

△DA = Asin +

式中:

周期误差修正值,单位为毫米(mm);A———周期误差的振幅,单位为毫米(mm);%—周期误差的初相角,单位为度(°);入

测距仪精测调制波长,单位为米(m)。×360°

·(10)

·(11)

.(12)

注:周期误差的振幅A,初相角9由检定证书中给出。若周期误差的振幅A大于测距中误差绝对值的/2倍时,应进行此项改正。

对于脉冲式测距仪不进行此项改正。6.1.5仪器加常数和乘常数修正值按以下公式计算:加常数修正值按式(13)计算:

乘常数修正值按式(14)计算:

ADR = R· D'

·(13)

(14)

GB/T16818-2008

式中:

K-—仪器的加常数,单位为毫米(mm);R一仪器的乘常数,单位为毫米每千米(mm/km)。注1:仪器的加、乘常数是由测定多条已知距离,经过频率、气象、周期误差修正后计算出来的。其值由检定证书给出。

注2:仪器的加常数是测距仪加常数与反射镜加常数的和;测量时测距仪和反射镜等设备应配套使用,若配套设备改变,应重新检定仪器常数。

在测距仪检定中,若距离进行了频率改正后,多段归算结果,若乘常数IRI>1×10-‘,应首先检查气象元素取样是否正确,测频和公式应用是否有误,若以上正常,应在不同基线段或不同基线场上进行比测。测试结果和上述结果一致时,所测乘常数有效。频率和乘常数改正同时进行。若距离进行频率改正后,归算结果,乘常数IR!<1×10-6,则只进行频率或乘常数单项改正,6经过气象、频率、周期误差、加常数、乘常数修正后的斜距,才能归算为水平(或参考椭球面上)6.1.6

距离。

6.2测量距离的几何改正

6.2.1偏心设站测量的归心修正值按如下公式计算:a)当偏心距离W<0.3m时,按式(15)计算:ADw=-W.cos?-W'.cose

式中:

W—测站的偏心距,单位为米(m);6—一测站的偏心角,即测站偏心距与观测方向的夹角,单位为度());W'镜站的偏心距,单位为米(m);\——镜站的偏心角,即镜站偏心距与观测方向的夹角,单位为度(°)。b)

当偏距W>0.3m的大偏心观测时,水平距离的计算按式(16)计算:D。D+w2-2DwWcos

式中:

W——观测站的偏心距,单位为米(m);9一观测站的偏心角,单位为度();Dw—一偏心观测的水平距离,单位为米(m))。(15)

(16)

6.2.2经过各项修正以后,测量距离D化算为水平距离或化算到参考椭球面上,按如下公式计算:a)对于3km以内的短距离,用两端点间高差计算水平距离按式(17)计算:D, = VD2-AH2

b)对于3km以上测量距离D,首先化算为两端点间的直线弦长D。,按式(18)计算:D。= D-

·(17)

·(18)

对于中、短程距离(D<15km)此项可以忽略,D。~D;再将两点间的直线弦长D。化算到参考椭球面上的弦长Di,按式(19)计算:D-(H2-H)2

D =(+H(1+H2/)

将参考椭球面上的弦长化算为参考椭球面上的弧长,按式(20)计算:D

D = D + 24r

·(19)

..·(20)

上面各式中椭球高程是以正常高高程代替;正常高高程可以从水准测量或三角高程测量中获得。椭球高程在高等级大地测量中才应用,而在低等级或短程测量中椭球高程和正常高高程之间差别可以8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T16818--2008

代替GB/T16818--1997

中、短程光电测距规范

Specifications for short to medium rangeselectro-optical distance measurements2008-06-20发布

数码防伪

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2008-12-01实施

GB/T16818--2008

规范性引用文件

基本要求

距离测量

距离计算

测距资料的整理与上交:

测距仪的维护和保养

GB/T16818-2008

本标准代替GB/T16818-—1997。本标准与GB/T16818--1997相比,主要的变化包括根据GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》对原标准的格式进行了修改;

-修改与调整了“4

基本要求”

—删去了对点位的要求;

—修改了记录的要求;

一修改了成果整理和上交的内容;—删去了附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F。本标准由国家测绘局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会归口。本标准起草单位:国家测绘局测绘标准化研究所。本标准主要起草人:肖学年、朱健、任道胜。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-ZBA76002—1987;

GB/T16818—1997。

1范围

中、短程光电测距规范

GB/T16818—2008

本标准规定了利用测程为15km以内的光电测距仪(包括全站仪)进行中、短程距离测量的等级和精度要求、技术方法、工作流程和距离计算方法。本标准适用于控制测量、地形测量、工程测量等测量作业中的中、短程光电测距。2规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。JJG703光电测距仪

JJG414

JJG100

光学经纬仪

全站型电子速测仪

CH1002

测绘产品检查验收规定

CH1003

测绘产品质量评定标准

CH/T2004测量外业电子记录基本规定3符号

本标准所用符号如下:

D\-观测距离,单位为米(m);

D-一经各项修正后的测量斜距,单位为米(m):D。直线弦长,单位为米(m);

D——水平距离或参考椭球面上的弦长,单位为米(m);Dz——水平距离或参考椭球面上的弧长,单位为米(m);H、H2—测点参考椭球高程,单位为米(m);椭球高程以正常高程代替;k—折光系数(~0.13);

r—地球半径,单位为米(m);r经常用平均地球半径r来代替。4基本要求

4.1光电测距仪(以下简称测距仪)按测程分为中、短、远程测距仪。测程在3km以内的为短程测距仪,测程3km~15km的为中程测距仪,测程大于15km的为远程测距仪。按测距仪出厂标称标准差,归算到1km的测距标准偏差计算,精度分为四级(见表1)。表1测距仪的精度分级

精度等级

IV(等外级)

注:D为测量距离,单位为千米(km)。测距标准偏差

mp≤(1+D)mm

(1+D)mm

测距仪出厂标称精度表达式为:式中:

mp =±(A+B×D)

A—标称精度固定误差,单位为毫米(mm);B—--标称精度比例误差系数,单位为毫米每千米(mm/km);D-—测量距离,单位为千米(km)。.(1)

4.2中、短程测距应根据测距精度要求,使用同等级精度或高等级精度的测距仪,并在其最佳使用条件下和最佳测程内进行。

4.3不同等级的测距仪应使用不低于表2规定的技术要求的干、湿温度表和气压表。表2气象仪表的技术要求

仪表最小读数

测距仪精度等级

干、湿温度表

气压表

4.4中、短程测距使用的测距仪、光学经纬仪、全站型电子速测仪应经过法定计量检定合格后,方可使用。测距仪的检验内容和技术要求按JJG703执行,经纬仪的检验内容和技术要求按JG414执行,全站型电子速测仪的检验内容和技术要求按JJG100执行。4.5与测距配套使用的于湿温度表、气压表等其他仪表,应按其相应的检定规程检定。4.6测距前应收集测区的地形图、选点图以及有关的交通、气象等资料。收集完整的测距仪和气象仪表的检定资料。

4.7中、短程测距成果的检查验收和质量评定应按CH1002和CH1003有关规定执行。5距离测量

5.1测线要求

5.1.1测线应高出地面或障碍物1.3m以上,根据测线地貌、地物状况确定仪器的安置高度。5.1.2测线或其延长线上不应有永久性反光物体。应避免测线与高压(35kV以上)输电线近距离平行。无法避免时应离开输电线2m以上距离。5.1.3测线应避免通过吸热、散热相差较大的地区,如城镇、湖泊、河流和沟谷等。若无法避免时,应把测线调整到高于此类地区平面2m以上,并选择有利的观测时间,使在两端点量测的气象数据对整个测线有较好的代表性。

5.1.4布设的各测点周围不应有交变电磁场影响,特别是高频电磁场影响。5.1.5永久性的点位标志、标石和观测墩的埋设,按相应测量规范的有关条款要求执行。5.1.6测距两端点的高差不宜过大,应满足下述规定:a)若测距两端点的高差是用对向三角高程方法测定,则高差的限值按式(2)计算:≤D、

式中:

h--测距两端的高差,单位为米(m);2

(2)

q——测距要求的相对中误差分母的数值。GB/T16818—2008

b)若测距两端点的高差是用等级水准测量测定的,除了考虑所用测距仪的最大俯仰角外,其高差的大小不受限制。

5.2观测时间的选择

5.2.1观测时间的选择,应根据测距精度的要求和所用测距仪的精度等级,测点所处地形、地物及当时所处季节、天气情况、大气透明度等因素来进行。5.2.2各等级边测距应在最佳观测时间段内进行,即在空气温度垂直变化梯度为零的时刻前后一小时内进行。一般选择在测区日出后0.5h~2.5h和日落前2.5h~0.5h的时间段内进行观测。当使用测距仪的精度优于所要求的测距精度时,观测时间段可向中天方向适当延长。但在晴天或少云时,不应在正午和午夜前后1h内进行测量。5.2.3对于精密测距,除严格按最佳时间段测距外,还应上午和下午对称观测。各等级边的往返测量可以是上、下午时段也可以是不同白天的时段。5.2.4全阴天、有微风时,可以全天观测,尽量避开正午和午夜前后1h之内的时间。5.2.5雷雨前后、大雾、大风(四级以上),雨、雪天气和能见度很差时,不应进行距离测量。5.3距离测量

5.3.1检查点位是否稳固,正确安置仪器,量取测距仪高度。保证充足的仪器预热时间,特别是具有恒温装置的测距仪达到恒温后方可工作。5.3.2安置反射镜。安置时应精确对中,整平并对准测站。按仪器站的指令操作,及时读取和报告气象元素和反射镜高度。

5.3.3使用强制对中器或精密光学对中器时,其对中精度应小于0.2mm。使用光学对中器时,其对中精度应小于1mm。使用对中杆或锤球时,其对中精度应小于2mm。5.3.4量取测距仪和反射镜高度各两次,读至毫米,各取平均值。5.3.5严格按照仪器操作程序作业,输人应输入的各种数据,轻轻操作各键,以防破坏正确的安置状态并保护仪器。

5.3.6测距作业中应注意以下事项:a)保证仪器周围大气流通良好,避免将仪器置于代表性误差较大的环境中作业(如建筑物、帐篷内等)。晴天作业时应给测距仪、气象仪表打伞遮阳。b)

测距仪或反射镜不应在对向太阳的情况下作业。仪器测距时应暂停无线通话,以免干扰。c)

仪器测距时,应避免有另外的反光体位于测线或测线延长线上,避免有物体在测线上晃动,或d)

人在测线上走动。

e)仪器安置后,仪器站和反射镜站不应离人,应时刻注意仪器的工作状态和周围环境的变化。风大时,仪器和反射镜要有保护措施。5.4距离测量的技术要求

5.4.1距离测量时所用的测距仪主要配件如反射镜、支架、基座应和检定时所用的一致。一般不应换用。若测距时确有特殊情况,所用配件(反射镜、干湿温度表或气压表)不配套或需要改换,则应在测距前重新检定仪器常数。对于等外级测距,可更换主要配件,但常数误差应在测量精度允许范围内。

5.4.2距离测量的技术要求如表3所示。3

GB/T16818—2008

表3距离测量技术要求

使用测距仪精度等级

I、Ⅲ

I、I、I

注1:个测回是指整置仪器照准目标一次、读取数据四个。每边测回数Www.bzxZ.net

注2:时间段是指完成一次距离测量和往测或返测的时间段,如上午、下午或不同白天。5.4.3

各级精度测距仪观测结果较差限值,如表4所示。表4各级精度较差限值

测距仪精度等级

一测回读数间较差限值

测回间较差限值

注1:往返测较差,应将斜距化算到同一水平面上,方可进行比较。注2:(A+B×D×10-°)为测距仪标称精度。备

往返测也可用不同时

间段观测代替

单位为毫米

往返测或时间段内较差限值

/2(A+BXDX10-6)

采用三角测量确定高程差,进行倾斜修正,对向观测时,高差之差应满足式(3)的要求:5.4.4

h<0.1D'×10-3

式中:

Ah一一往返观测的高差之差,单位为米(m);垂直角测角中误差的要求按式(4)计算:ma:

式中:

-206265\

一垂直角的测角中误差;

一垂直角;

一测距要求的相对中误差的分母值。2

5qsina

.......

.........3

(4)

以上述公式计算的垂直角测角中误差为引数,使用仪器、观测方法及测回数,应符合表5的规定。表5垂直角观测方法及测回规定

测角中误差

观测方法

中丝法

三丝法

小于10*

10″~30″

不同型号仪器测回数

大于30″

5.5气象元素的测定

GB/T16818-2008

5.5.1气象元素包括:气温、气压和空气绝对湿度(水蒸气压);绝对湿度通过测定空气的干温和湿温后经过计算而取得。

5.5.2干、湿温度表应稳妥安置在高于测距仪和反射镜并通风良好的迎风处,防止日晒和其他热辐射的影响。湿球适量加蒸馏水,通风2min后方可读数。读数时扶手应远离温度传感头,面对迎风处,屏住呼吸,平视快速读取干、湿温度。风力大于三级时要加防风罩。气压表应稳妥地平置于仪器附近的遮阳处,注意:最后参与计算的温度、气压值应为仪器表示值加修正值。

5.5.3根据测距仪精度、地物地貌状况、测边所用时间、气象状态来确定采集气象元素的模式。主要有以下模式:

a)使用一级仪器测量相对精度优于五十万分之一的距离时,应在每条边观测始末、两端点(必要时加测中间点)测定大气温度、湿度和气压值并求其平均值作为测线气象代表值。对于二至四等级起始边、导线边应在测线两端同时测定大气温度和气压值,求其平均值。在b)

每次测距时间超过2min时,还应在观测时间始、末各测定一次大气温度和气压值并求其平均值。若在500m以内较平坦、地表覆盖较为一致的地区,在有风的情况下,可以单端(测站)测定气温和气压值。

c)对于等外级别控制边,一般每边一次,测站单端测定大气温度和气压值。但在地形地物复杂、高差较大、距离大于1km时也应两端测取大气温度和气压值并求其平均值。d)对于工作频率在微波段的测距仪,距离测量中都应测定大气温度。e)对于输人气象元素值自行改正的测距仪,应将上述采集的气象元素平均值输人仪器后进行测距。但是,当气象元素值发生变化时(干、湿温度变化值大于1℃、气压变化值大于2hPa),应立即输人新值,再测距离。

5.6偏心观测的要求

,.5.6.1.距离测量时,一般不作偏心观测,若必须进行偏心观测时,则要测定归心元素。最大偏心距离不应超过5m。

5.6.2在标上观测时,用经纬仪盘左、盘右进行投影测定仪器归心元素,三个投影面交角约为60°或120°。如因地形限制也可在交角约为90°的两个位置上连续投影2次(2次之间要稍改变仪器位置)。5.6.3在投影纸上,除标石中心外,其他各投影中心均应描绘两个观测方向,其中一个最好是观测零方向。描绘方向与观测方向角度之差应小于2°。5.6.4距离测量后,测定归心元素1次,角度元素量至15',长度元素应量至毫米,投影示误差三角形边长,不超过5mm。

5.6.5地面上进行大偏心观测时,应用经检定过的钢尺量取偏心距2次,量至毫米,可取其中数。偏心角观测两测回,较差应小于或等于10。5.7成果记录的要求

5.7.1记录方式

中、短程光电测距的外业记录,按记录载体分为电子记录和手簿记录两种方式,应优先采用电子记录,在不适宜电子记录的特殊地区亦可采用手簿记录。5.7.2记录项目

距离测量的外业记录应包括:观测日期、观测时间、点名(点号)、往返测号、仪器型号及编号、仪器高、棱镜高、原始距离读数、气象元素读数值、垂直角观测数据等项目。5.7.3电子记录要求

电子记录参照CH/T2004和相关技术规范的有关规定执行。5

GB/T16818—2008

5.7.4手薄记录要求

5.7.4.1原始观测数据和记录项目,应现场记录在测量手簿上,不能撕毁手簿中的任何一页。5.7.4.2现场记录数字和文字书写应准确、清楚,记错处应整齐划去,在上方另记正确的数字和文字,不能涂擦。对超限或其他原因划去的成果应注明原因和重测成果所在的页数。书写的文字、符号和计量单位均应符合国家颁布的有关标准。5.7.4.3在现场距离测量中,每测回要记全数一次,厘米和厘米以下的数值不得更改。米和分米读数,在同一距离的往返测量中,只能更改一次。5.7.5观测记录的整理和检查

观测工作结束后应及时整理和检查外业观测手簿。检查手簿中所有计算是否正确、观测成果是否满足各项限差要求。确认观测成果全部符合本规范规定之后,方可进行外业计算。5.8观测成果的重测和取舍

5.8.1凡超出表4所列限差的观测成果,均应进行重新测量。5.8.2当一测回中读数较差超限时,可重测2个读数,然后去掉大小孤立值,再取平均值。重测超限时,整测回应重新观测。若反复超限,应分析原因,改日重测。5.8.3当测回间较差超限时,若两两分群,该时段应重测;若只有一个孤立值,则重测一测回。重测量不能过半。否则重测整时段的所有测回。5.8.4往、返测(或不同时段)较差超限时,应分析原因后,重测单方向的距离,若重测还是超限,重测往、返两个方向的距离。

6距离计算

6.1各项距离修正值的计算

6.1.1气象修正值按式(5)计算:AD=D(no-n)×10-6

式中:

△Dm—气象修正值,单位为毫米(mm);no—一仪器气象参考点的群折射率;n;——测量时气象条件下实际群折射率。其中:

(ng -1) :

(287. 604 + 3×1,628 8 + 5×0. 013 6)入2

(n: - 1) = (ng - 1) (273. 16+)×1 013. 25273.16P

式(6)和式(7)中:

入—测距光源真空中波长,单位为微米(μm);ng——标准大气压条件下光的群折射率;t——气温,单位为摄氏度(℃);P——气压,单位为百帕(hPa);e-—水蒸气压,单位为百帕(hPa)。其中:

e=E-c(t-t)P

E=10[al/(b+)]+0.785 8

式(8)和式(9)中:

t—干球温度,单位为摄氏度(℃);6

11.27×10-6

(5)

(6)

·(8)

湿球温度,单位为摄氏度(℃);一气压,单位为百帕(hPa);

E——饱和水蒸气压,单位为百帕(hPa);a、b、c-—-系数,其取值如表6所示。系

表6系数值

湿球未结冰

GB/T16818--2008

湿球结冰

根据不同的测距精度要求,可使用仪器说明书给出的气象改正公式和采集相应的气象元素或直接输入仪器或另行计算。

6.1.2折光系数改正按式(10)计算:Dn =- (2)

式中:

一折光改正值,单位为米(m)。注:10km以上的距离作此项改正。6.1.3精测频率变化距离修正值按式(11)计算:D3

AD, = fo_f . D

式中:

△D,-频率变化距离修正值,单位为米(m);D\--—距离观测值,单位为米(m);f。—测距仪标称精测频率,单位为赫兹(Hz);—一测距仪实际精测频率,单位为赫兹(Hz)。f

注1:测距仪标称精测频率f。由仪器说明书给出,实际精测频率于由仪器检定书给出。注2:当△f=f。-f<±10Hz时,不进行此项改正。6.1.4周期误差修正值按式(12)计算:2D

△DA = Asin +

式中:

周期误差修正值,单位为毫米(mm);A———周期误差的振幅,单位为毫米(mm);%—周期误差的初相角,单位为度(°);入

测距仪精测调制波长,单位为米(m)。×360°

·(10)

·(11)

.(12)

注:周期误差的振幅A,初相角9由检定证书中给出。若周期误差的振幅A大于测距中误差绝对值的/2倍时,应进行此项改正。

对于脉冲式测距仪不进行此项改正。6.1.5仪器加常数和乘常数修正值按以下公式计算:加常数修正值按式(13)计算:

乘常数修正值按式(14)计算:

ADR = R· D'

·(13)

(14)

GB/T16818-2008

式中:

K-—仪器的加常数,单位为毫米(mm);R一仪器的乘常数,单位为毫米每千米(mm/km)。注1:仪器的加、乘常数是由测定多条已知距离,经过频率、气象、周期误差修正后计算出来的。其值由检定证书给出。

注2:仪器的加常数是测距仪加常数与反射镜加常数的和;测量时测距仪和反射镜等设备应配套使用,若配套设备改变,应重新检定仪器常数。

在测距仪检定中,若距离进行了频率改正后,多段归算结果,若乘常数IRI>1×10-‘,应首先检查气象元素取样是否正确,测频和公式应用是否有误,若以上正常,应在不同基线段或不同基线场上进行比测。测试结果和上述结果一致时,所测乘常数有效。频率和乘常数改正同时进行。若距离进行频率改正后,归算结果,乘常数IR!<1×10-6,则只进行频率或乘常数单项改正,6经过气象、频率、周期误差、加常数、乘常数修正后的斜距,才能归算为水平(或参考椭球面上)6.1.6

距离。

6.2测量距离的几何改正

6.2.1偏心设站测量的归心修正值按如下公式计算:a)当偏心距离W<0.3m时,按式(15)计算:ADw=-W.cos?-W'.cose

式中:

W—测站的偏心距,单位为米(m);6—一测站的偏心角,即测站偏心距与观测方向的夹角,单位为度());W'镜站的偏心距,单位为米(m);\——镜站的偏心角,即镜站偏心距与观测方向的夹角,单位为度(°)。b)

当偏距W>0.3m的大偏心观测时,水平距离的计算按式(16)计算:D。D+w2-2DwWcos

式中:

W——观测站的偏心距,单位为米(m);9一观测站的偏心角,单位为度();Dw—一偏心观测的水平距离,单位为米(m))。(15)

(16)

6.2.2经过各项修正以后,测量距离D化算为水平距离或化算到参考椭球面上,按如下公式计算:a)对于3km以内的短距离,用两端点间高差计算水平距离按式(17)计算:D, = VD2-AH2

b)对于3km以上测量距离D,首先化算为两端点间的直线弦长D。,按式(18)计算:D。= D-

·(17)

·(18)

对于中、短程距离(D<15km)此项可以忽略,D。~D;再将两点间的直线弦长D。化算到参考椭球面上的弦长Di,按式(19)计算:D-(H2-H)2

D =(+H(1+H2/)

将参考椭球面上的弦长化算为参考椭球面上的弧长,按式(20)计算:D

D = D + 24r

·(19)

..·(20)

上面各式中椭球高程是以正常高高程代替;正常高高程可以从水准测量或三角高程测量中获得。椭球高程在高等级大地测量中才应用,而在低等级或短程测量中椭球高程和正常高高程之间差别可以8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。