GB/T 28900-2012

基本信息

标准号: GB/T 28900-2012

中文名称:钢筋混凝土用钢材试验方法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.rar .pdf

下载大小:3650KB

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

GB/T 28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T28900-2012

标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS77.140.60

中华人民共和国国家标准

GB/T28900--2012

钢筋混凝土用钢材试验方法

Test methods of steel for reinforcement of concrete(ISO 15630-1:2010,Steel for the reinforcement and prestressing ofconcreteTest methodsPart l:Reinforcing bars,wire rod and wire,MOD)2012-11-05发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2013-05-01实施

规范性引用文件

符号描述

试样的一般规定

4.1制取

4.2矫直…

4.3人工时效

5拉伸试验

5.1试样

5.2试验设备

5.3试验程序

6弯曲试验

6.1试样

6.2试验设备

试验程序

6.4试验结果的判定

7反向弯曲试验

试验设备

7.3试验程序

7.4试验结果的判定

轴向疲劳试验

8.1试验原理

8.2试样

8.3试验设备

8.4试验程序

化学分析

尺寸测量

10.2试验设备·

试验程序,

相对肋面积(fR)的确定

GB/T28900—2012

GB/T28900—2012

11.3fr的计算

12重量偏差的确定

12.1试样

12.2测量的精确度

12.3试验程序

13钢筋的金相检验方法

13.1试样

13.2试验程序

附录A(资料性附录)本标准与ISO15630-1:2010技术性差异及原因1

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。GB/T28900—2012

本标准采用重新起草法修改采用ISO15630-1:2010《混凝土用钢筋和预应力钢材试验方法第1部分:钢筋、盘条和钢丝》。

由于我国相关规范的规定和工业的实际要求,本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。本标准与对应国际标准ISO15630-1:2010的技术性差异及原因见附录A。

为了方便我国生产厂和用户的使用,与对应国际标准相比,本标准主要做了如下技术性修改:增加了第13章钢筋的金相检验方法;一删除了原第13章报告;

全文删除了关于冷轧扭钢筋和刻痕钢筋的有关内容;一在8.4.2中对没有明确试验条件的产品提供推荐的疲劳试验步骤,以进行补充;一在第9章中明确了以GB/T4336进行仪器分析,以化学分析方法为仲裁方法。为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改a)“本国际标准”一词改为“本标准”;b)删除国际标准前言。

本标准由中国钢铁工业协会提出。本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。本标准起草单位:首钢总公司、冶金工业信息标准研究院、中冶建筑研究总院有限公司、建科机械(天津)股份有限公司。

本标准主要起草人:吴朝晖、朱建国、侯捷、王丽萍、刘宝石、陶然、张新、黄宁。Ⅲ

1范围

钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T28900--2012

本标准规定了钢筋混凝土用钢的拉伸、弯曲、反向弯曲、轴向疲劳、化学分析、几何尺寸测量、相对肋面积的测定、重量偏差的确定和钢筋的金相检验等试验方法。本标准适用于钢筋混凝土用钢筋产品。本标准不适用于预应力钢材。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T228.1—2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法(ISO6892-1:2009,MOD)GB/T232-2010金属材料弯曲试验方法(ISO7438:2005,MOD)GB/T4336碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)GB/T12160单轴试验用引伸计的标定(GB/T12160—2002,ISO9513:1999,IDT)GB/T13298金属显微组织检验方法GB/T16825.1静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T16825.1-—2008,ISO7500-1:2004,IDT)3符号描述

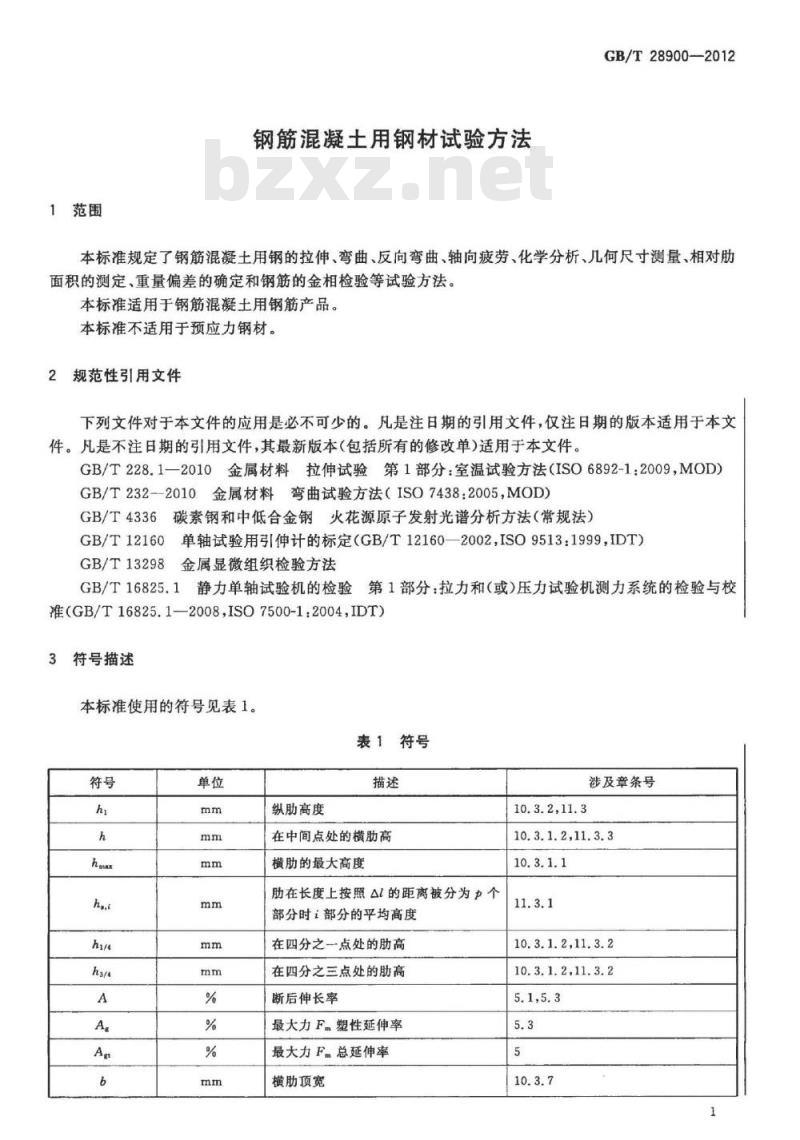

本标准使用的符号见表1。

表1符号

纵肋高度

在中间点处的横肋高

横肋的最大高度

肋在长度上按照AI的距离被分为个部分时部分的平均高度

在四分之一点处的肋高bzxz.net

在四分之三点处的肋高

断后伸长率

最大力F.塑性延伸率

最大力F总延伸率

横肋顶宽

10.3.2,11.3

涉及章条号

10. 3. 1. 2,11. 3. 3

10.3.1.2,11,3.2

10. 3.1. 2,11.3. 2

GB/T28900—2012

注:1N/mm=1MPa。

表1(续)

钢筋、盘条或钢丝的公称直径

在弯曲或反向弯曲试验中弯曲设备的弯芯直径

在两列相邻肋之间的平均间距

在疲劳试验中应力循环频率

相对肋面积

在拉伸试验中的最大力

在轴向疲劳试验中的力的范围

一条肋纵向截面积

在轴向疲劳试验中的最大力

横肋间距

用于定义f,fp,FR和Fp公式的变量手工测定A时夹持部位和标距之间的距离

手工测定A时断口和标距之间的距离下属服强度

抗拉强度

0.2%规定塑性延伸强度

钢筋的公称横截面积

横肋侧斜角度

横肋轴向与钢筋、盘条或钢丝轴向之间的夹角

在弯曲或反向弯曲试验中的弯曲角度在反向弯曲试验中的反弯角度

在fr和f的经验公式中的经验系数在轴向疲劳试验中的应力范围

在轴向疲劳试验中的最大应力

横肋末端间隙(没有螺旋槽或肋的周长)涉及章条号

5.3,8.2,8.4.8,11.3

6.3,7.3.2

8.1,8.4.3

8.1,8.3,8.4.2,8.4.3

8.1,8.3,8.4.2,8.4.3

10.3.3,11.3

10.3.5,11.3

6.3,7.3.1(图4),7.3.2

7.3.1(图4),7.3.4

10.3.4,11.3.2

4试样的一般规定

4.1制取

除非另有协议,试样应从符合交货状态的钢筋产品上制取。4.2矫直

GB/T28900-2012

对于从盘卷上制取的试样,在任何试验前应进行简单的弯曲矫直,并确保最小的塑性变形。注:对于拉伸试验和弯曲试验,试样必须是平直的,为了获得满意的平直度,建议对试样进行手工矫直或机械矫直。试样的矫直方式(手工、机械)应记录在试验报告中。)4.3人工时效

测定拉伸试验和疲劳试验的性能指标时,可根据需要对试样进行人工时效(对于需要矫直的试样应在矫直后进行人工时效)。

当产品标准没有规定人工时效工艺时,可采用下列工艺条件:加热试样到100℃,在100℃士10℃下保温60min~75min,然后在静止的空气中自然冷却到室温。当对试样进行人工时效时,时效的工艺条件应记录在试验报告中。5拉伸试验

5.1试样

除了在第4章中给出的一般规定外,试样的平行长度应足够长,以满足5.3中对伸长率测定的要求。

当测定断后伸长率(A)时,试样应根据GB/T228.1的规定来标记原始标距L。。当通过手工方法测定最大力F㎡总延伸率(A.t)时,等分格标记应标在试样的平行长度上,根据钢筋产品的直径,等分格标记间的距离应为10mm,根据需要也可采用5mm或20mm。5.2试验设备

试验机应根据GB/T16825.1来校验和校准,至少达到1级。当使用引伸计测定R。或Rpo.2时,引伸计精度应达到1级(见GB/T12160);测定Agt时,可使用2级精度的引伸计(见GB/T12160)。用于测定最大力F.总延伸率(A.t)的引伸计应至少有100mm的标距长度,标距长度应记录在试验报告中。

5.3试验程序

拉伸试验应根据GB/T228.1进行。对于Rs0.2的测定,如果力-延伸曲线的弹性直线段较短或不明显,应采用下列方法的一种:

a)GB/T228.1—2010中第15章和附录K中的推荐程序;b)力-延伸曲线的直线段应被视作连接0.2F.和0.5F㎡两点之间的线段。当有争议时,应采用第二种程序。1)对于由钢筋产品生产商提供的常规试验,包括试样条件和校直方法在内的试验信息应记录在内部文档中。3

GB/T28900-—2012

当直线段的斜率与弹性模量的理论值之间的差值大于10%时,这次试验应被视作无效。除非在相关产品标准中另有规定,应采用公称横截面积计算拉伸性能(R。或Rpo.2,R.)。当断裂发生在夹持部位上或距夹持部位的距离小于20mm或d(选取较大值)时,这次试验可视作无效。

除非在相关产品标准中另有规定,对于断后伸长率(A)的测定,原始标距长度应为5倍的公称直径(d)。

对于最大力Fm总延伸率(Agt)的测定,应采用GB/T228.1进行下列修正或补充:如果通过使用引伸计来测量A,应采用GB/T228.1-2010中第18章规定的方法;如果A是通过手工方法在断后进行测定,Ag应按式(1)进行计算:Agt=Ag+Rm/2000

(1)

式中,A是最大力F塑性延伸率。A应以一个100mm的标距长度进行测定,距断口的距离r至少为50mm或2d(选择较大者),如果夹持和标距长度之间的距离r1小于20mm或d(选择较大者)时,该试验可视作无效,见图1。一如有争议,应采用手工方法。说明:

a-夹持长度;

标距长度100mm。

图1用手工方法测量Ag

6弯曲试验

6.1试样

试样应符合第4章的一般规定。

6.2试验设备

6.2.1弯曲设备应采用图2所示的试验原理。注:图2显示了弯芯和支辊旋转、传送辊固定的结构,同样可能存在传送辊旋转和支辊固定的情况。说明:

1——弯芯;

2—支辊;

3传送辑。

图2弯曲装置的原理

GB/T28900-—2012

6.2.2弯曲试验也可通过使用带有两个支辊和个弯芯(见GB/T232一2010第4章)的装置。6.3试验程序

除非另有规定,弯曲试验应在10℃~35℃的温度下进行。注:对于低温下的试验,如果协议没有规定试验条件,应采用士2℃的温度偏差。试样应浸人冷却介质中,并保持足够的时间,以确保试样的整体达到了规定的温度(例如,对于液体介质至少保温10min,对于气体介质至少保温30min)。弯曲试验应在试样从介质中移出5s内开始进行,移动试样应确保试样的温度在允许的温度范围内。试样应在弯芯上弯曲。

弯曲角度()和弯芯直径(D)应符合相关产品标准规定。6.4试验结果的判定

弯曲试验应根据相关产品标准的规定进行判定。当产品标准没有规定时,若弯曲试样无目视可见的裂纹,则判定该试样为合格。7反向弯曲试验

7.1试样

试样应符合第4章的一般规定。

7.2试验设备

7.2.1弯曲装置

应采用在6.2中规定的弯曲装置。7.2.2反向弯曲装置

反向弯曲可在图2所示的弯曲装置上进行,另一种可选用的反向弯曲装置图,如图3所示。6

GB/T28900-—2012

7.3试验程序

7.3.1概要

试验程序由3步组成:

a)弯曲步骤;

b)人工时效步骤;

c)反向弯曲步骤。

试验程序通过图4举例说明。

说明:

1—弯芯;

2—试样;

一初始位置:

图3反向弯曲装置的图例

在7.3.2中描述的操作后的位置;在7.3.4中描述的操作后的位置。图4反向弯曲试验程序的图例

7.3.2弯曲

弯曲步骤应在10℃~35℃的温度下进行,试样应在弯芯上弯曲。弯曲角度()和弯芯直径(D)应符合相关产品标准的规定。试样应由目视仔细检查裂纹和裂缝。7.3.3人工时效步骤

人工时效的温度和时间应满足相关产品标准的要求。当产品标准没有规定任何时效的处理办法时,可参照4.3中的推荐工艺。7.3.4反向弯曲步骤

GB/T28900—2012

在静止空气中自然冷却到10℃~35℃后,确保在弯曲原点(最大曲率半径圆弧段的中间点)将试样按相关产品标准规定的角度()向回弯曲。7.4试验结果的判定

反向弯曲试验应根据相关产品标准的规定来判定。当产品标准没有规定时,若反向弯曲试样无目视可见的裂纹,则判定该试样为合格。8

轴向疲劳试验

8.1试验原理

轴向疲劳试验是试样在弹性变形范围内,使之承受一个呈固定频率f正弦曲线周期变动(如图5所示)的轴向拉力的作用,并使试验一直进行到试样破坏或者达到相关产品标准规定的循环周次且试样没有破坏为止。

8.2试样

试样应符合第4章的一般规定。

图5疲劳加载循环图

在夹持部位之间的平行长度的表面不应进行任何形式的表面处理,且不应包含产品标识。平行长度应至少为140mm或14d(二者取较大者)。7

GB/T28900--2012

8.3试验设备

疲劳试验机应根据GB/T16825.1校准,其精度等级至少应为1级,试验机应能确保最大力Fup误差范围在规定值的士2%之内,力的范围F,误差范围在规定值的士4%之内。8.4试验程序

8.4.1与试样有关的准备工作

试样夹持在试验设备中时,应确保力沿轴向传送,且没有任何弯曲力矩。8.4.2最大力(F,)和力的范围(F,)最大力(F)和力的范围(F)应在相关产品标准中给出,若相关产品标准中未给出最大力(F)和力的范围(F,)的数值,可按以下参数进行试验:注:F和F,能从相关产品标准给出的最大应力(amx)和应力范围(2a)按照下列方式推导出来:Fup=CmxXS,

F, =2,XS.

式中:

S。钢筋的公称横截面积。

当应力循环的最大值不大于0.6R。(R为产品标准规定特征值)时:对于直径不大于28mm的钢筋,应力范围2g.=175MPa;对于直径大于28mm的钢筋,应力范围2g,=145MPa。疲劳循环次数N一般为200万次,也可由供需双方协商确定。8.4.3力和频率的稳定性

(2)

..·(3)

试验应在恒定的最大力(F)力的范围(F)和频率(f)下进行。在整个试验过程中,循环载荷不应出现中断,但试验因意外而中断也允许继续试验,所有中断应在试验报告中注明。中断试验可视作无效。8.4.4循环周次的记录

加载循环周次应当从第一个完整的循环开始记录。8.4.5频率

在试验过程中和系列试验过程中,循环频率应保持恒定。频率应在1Hz200Hz之间。8.4.6温度

在试验的整个过程中,试样温度不应超过40℃。除非另有规定,试验环境温度应在10℃~35℃之间,为确保试验在可控条件下进行,试验温度应在(23士5)℃。8.4.7试验终止

在达到规定的循环周次之前试样破坏,或在达到规定的循环周次且试样没有破坏,应终止试验。8.4.8试验的有效性

如果破坏发生在夹持部位或距夹持部位2d的距离内,或破坏是由试样异常特征引起的,试验可被视作无效。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T28900--2012

钢筋混凝土用钢材试验方法

Test methods of steel for reinforcement of concrete(ISO 15630-1:2010,Steel for the reinforcement and prestressing ofconcreteTest methodsPart l:Reinforcing bars,wire rod and wire,MOD)2012-11-05发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2013-05-01实施

规范性引用文件

符号描述

试样的一般规定

4.1制取

4.2矫直…

4.3人工时效

5拉伸试验

5.1试样

5.2试验设备

5.3试验程序

6弯曲试验

6.1试样

6.2试验设备

试验程序

6.4试验结果的判定

7反向弯曲试验

试验设备

7.3试验程序

7.4试验结果的判定

轴向疲劳试验

8.1试验原理

8.2试样

8.3试验设备

8.4试验程序

化学分析

尺寸测量

10.2试验设备·

试验程序,

相对肋面积(fR)的确定

GB/T28900—2012

GB/T28900—2012

11.3fr的计算

12重量偏差的确定

12.1试样

12.2测量的精确度

12.3试验程序

13钢筋的金相检验方法

13.1试样

13.2试验程序

附录A(资料性附录)本标准与ISO15630-1:2010技术性差异及原因1

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。GB/T28900—2012

本标准采用重新起草法修改采用ISO15630-1:2010《混凝土用钢筋和预应力钢材试验方法第1部分:钢筋、盘条和钢丝》。

由于我国相关规范的规定和工业的实际要求,本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。本标准与对应国际标准ISO15630-1:2010的技术性差异及原因见附录A。

为了方便我国生产厂和用户的使用,与对应国际标准相比,本标准主要做了如下技术性修改:增加了第13章钢筋的金相检验方法;一删除了原第13章报告;

全文删除了关于冷轧扭钢筋和刻痕钢筋的有关内容;一在8.4.2中对没有明确试验条件的产品提供推荐的疲劳试验步骤,以进行补充;一在第9章中明确了以GB/T4336进行仪器分析,以化学分析方法为仲裁方法。为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改a)“本国际标准”一词改为“本标准”;b)删除国际标准前言。

本标准由中国钢铁工业协会提出。本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。本标准起草单位:首钢总公司、冶金工业信息标准研究院、中冶建筑研究总院有限公司、建科机械(天津)股份有限公司。

本标准主要起草人:吴朝晖、朱建国、侯捷、王丽萍、刘宝石、陶然、张新、黄宁。Ⅲ

1范围

钢筋混凝土用钢材试验方法

GB/T28900--2012

本标准规定了钢筋混凝土用钢的拉伸、弯曲、反向弯曲、轴向疲劳、化学分析、几何尺寸测量、相对肋面积的测定、重量偏差的确定和钢筋的金相检验等试验方法。本标准适用于钢筋混凝土用钢筋产品。本标准不适用于预应力钢材。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T228.1—2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法(ISO6892-1:2009,MOD)GB/T232-2010金属材料弯曲试验方法(ISO7438:2005,MOD)GB/T4336碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)GB/T12160单轴试验用引伸计的标定(GB/T12160—2002,ISO9513:1999,IDT)GB/T13298金属显微组织检验方法GB/T16825.1静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T16825.1-—2008,ISO7500-1:2004,IDT)3符号描述

本标准使用的符号见表1。

表1符号

纵肋高度

在中间点处的横肋高

横肋的最大高度

肋在长度上按照AI的距离被分为个部分时部分的平均高度

在四分之一点处的肋高bzxz.net

在四分之三点处的肋高

断后伸长率

最大力F.塑性延伸率

最大力F总延伸率

横肋顶宽

10.3.2,11.3

涉及章条号

10. 3. 1. 2,11. 3. 3

10.3.1.2,11,3.2

10. 3.1. 2,11.3. 2

GB/T28900—2012

注:1N/mm=1MPa。

表1(续)

钢筋、盘条或钢丝的公称直径

在弯曲或反向弯曲试验中弯曲设备的弯芯直径

在两列相邻肋之间的平均间距

在疲劳试验中应力循环频率

相对肋面积

在拉伸试验中的最大力

在轴向疲劳试验中的力的范围

一条肋纵向截面积

在轴向疲劳试验中的最大力

横肋间距

用于定义f,fp,FR和Fp公式的变量手工测定A时夹持部位和标距之间的距离

手工测定A时断口和标距之间的距离下属服强度

抗拉强度

0.2%规定塑性延伸强度

钢筋的公称横截面积

横肋侧斜角度

横肋轴向与钢筋、盘条或钢丝轴向之间的夹角

在弯曲或反向弯曲试验中的弯曲角度在反向弯曲试验中的反弯角度

在fr和f的经验公式中的经验系数在轴向疲劳试验中的应力范围

在轴向疲劳试验中的最大应力

横肋末端间隙(没有螺旋槽或肋的周长)涉及章条号

5.3,8.2,8.4.8,11.3

6.3,7.3.2

8.1,8.4.3

8.1,8.3,8.4.2,8.4.3

8.1,8.3,8.4.2,8.4.3

10.3.3,11.3

10.3.5,11.3

6.3,7.3.1(图4),7.3.2

7.3.1(图4),7.3.4

10.3.4,11.3.2

4试样的一般规定

4.1制取

除非另有协议,试样应从符合交货状态的钢筋产品上制取。4.2矫直

GB/T28900-2012

对于从盘卷上制取的试样,在任何试验前应进行简单的弯曲矫直,并确保最小的塑性变形。注:对于拉伸试验和弯曲试验,试样必须是平直的,为了获得满意的平直度,建议对试样进行手工矫直或机械矫直。试样的矫直方式(手工、机械)应记录在试验报告中。)4.3人工时效

测定拉伸试验和疲劳试验的性能指标时,可根据需要对试样进行人工时效(对于需要矫直的试样应在矫直后进行人工时效)。

当产品标准没有规定人工时效工艺时,可采用下列工艺条件:加热试样到100℃,在100℃士10℃下保温60min~75min,然后在静止的空气中自然冷却到室温。当对试样进行人工时效时,时效的工艺条件应记录在试验报告中。5拉伸试验

5.1试样

除了在第4章中给出的一般规定外,试样的平行长度应足够长,以满足5.3中对伸长率测定的要求。

当测定断后伸长率(A)时,试样应根据GB/T228.1的规定来标记原始标距L。。当通过手工方法测定最大力F㎡总延伸率(A.t)时,等分格标记应标在试样的平行长度上,根据钢筋产品的直径,等分格标记间的距离应为10mm,根据需要也可采用5mm或20mm。5.2试验设备

试验机应根据GB/T16825.1来校验和校准,至少达到1级。当使用引伸计测定R。或Rpo.2时,引伸计精度应达到1级(见GB/T12160);测定Agt时,可使用2级精度的引伸计(见GB/T12160)。用于测定最大力F.总延伸率(A.t)的引伸计应至少有100mm的标距长度,标距长度应记录在试验报告中。

5.3试验程序

拉伸试验应根据GB/T228.1进行。对于Rs0.2的测定,如果力-延伸曲线的弹性直线段较短或不明显,应采用下列方法的一种:

a)GB/T228.1—2010中第15章和附录K中的推荐程序;b)力-延伸曲线的直线段应被视作连接0.2F.和0.5F㎡两点之间的线段。当有争议时,应采用第二种程序。1)对于由钢筋产品生产商提供的常规试验,包括试样条件和校直方法在内的试验信息应记录在内部文档中。3

GB/T28900-—2012

当直线段的斜率与弹性模量的理论值之间的差值大于10%时,这次试验应被视作无效。除非在相关产品标准中另有规定,应采用公称横截面积计算拉伸性能(R。或Rpo.2,R.)。当断裂发生在夹持部位上或距夹持部位的距离小于20mm或d(选取较大值)时,这次试验可视作无效。

除非在相关产品标准中另有规定,对于断后伸长率(A)的测定,原始标距长度应为5倍的公称直径(d)。

对于最大力Fm总延伸率(Agt)的测定,应采用GB/T228.1进行下列修正或补充:如果通过使用引伸计来测量A,应采用GB/T228.1-2010中第18章规定的方法;如果A是通过手工方法在断后进行测定,Ag应按式(1)进行计算:Agt=Ag+Rm/2000

(1)

式中,A是最大力F塑性延伸率。A应以一个100mm的标距长度进行测定,距断口的距离r至少为50mm或2d(选择较大者),如果夹持和标距长度之间的距离r1小于20mm或d(选择较大者)时,该试验可视作无效,见图1。一如有争议,应采用手工方法。说明:

a-夹持长度;

标距长度100mm。

图1用手工方法测量Ag

6弯曲试验

6.1试样

试样应符合第4章的一般规定。

6.2试验设备

6.2.1弯曲设备应采用图2所示的试验原理。注:图2显示了弯芯和支辊旋转、传送辊固定的结构,同样可能存在传送辊旋转和支辊固定的情况。说明:

1——弯芯;

2—支辊;

3传送辑。

图2弯曲装置的原理

GB/T28900-—2012

6.2.2弯曲试验也可通过使用带有两个支辊和个弯芯(见GB/T232一2010第4章)的装置。6.3试验程序

除非另有规定,弯曲试验应在10℃~35℃的温度下进行。注:对于低温下的试验,如果协议没有规定试验条件,应采用士2℃的温度偏差。试样应浸人冷却介质中,并保持足够的时间,以确保试样的整体达到了规定的温度(例如,对于液体介质至少保温10min,对于气体介质至少保温30min)。弯曲试验应在试样从介质中移出5s内开始进行,移动试样应确保试样的温度在允许的温度范围内。试样应在弯芯上弯曲。

弯曲角度()和弯芯直径(D)应符合相关产品标准规定。6.4试验结果的判定

弯曲试验应根据相关产品标准的规定进行判定。当产品标准没有规定时,若弯曲试样无目视可见的裂纹,则判定该试样为合格。7反向弯曲试验

7.1试样

试样应符合第4章的一般规定。

7.2试验设备

7.2.1弯曲装置

应采用在6.2中规定的弯曲装置。7.2.2反向弯曲装置

反向弯曲可在图2所示的弯曲装置上进行,另一种可选用的反向弯曲装置图,如图3所示。6

GB/T28900-—2012

7.3试验程序

7.3.1概要

试验程序由3步组成:

a)弯曲步骤;

b)人工时效步骤;

c)反向弯曲步骤。

试验程序通过图4举例说明。

说明:

1—弯芯;

2—试样;

一初始位置:

图3反向弯曲装置的图例

在7.3.2中描述的操作后的位置;在7.3.4中描述的操作后的位置。图4反向弯曲试验程序的图例

7.3.2弯曲

弯曲步骤应在10℃~35℃的温度下进行,试样应在弯芯上弯曲。弯曲角度()和弯芯直径(D)应符合相关产品标准的规定。试样应由目视仔细检查裂纹和裂缝。7.3.3人工时效步骤

人工时效的温度和时间应满足相关产品标准的要求。当产品标准没有规定任何时效的处理办法时,可参照4.3中的推荐工艺。7.3.4反向弯曲步骤

GB/T28900—2012

在静止空气中自然冷却到10℃~35℃后,确保在弯曲原点(最大曲率半径圆弧段的中间点)将试样按相关产品标准规定的角度()向回弯曲。7.4试验结果的判定

反向弯曲试验应根据相关产品标准的规定来判定。当产品标准没有规定时,若反向弯曲试样无目视可见的裂纹,则判定该试样为合格。8

轴向疲劳试验

8.1试验原理

轴向疲劳试验是试样在弹性变形范围内,使之承受一个呈固定频率f正弦曲线周期变动(如图5所示)的轴向拉力的作用,并使试验一直进行到试样破坏或者达到相关产品标准规定的循环周次且试样没有破坏为止。

8.2试样

试样应符合第4章的一般规定。

图5疲劳加载循环图

在夹持部位之间的平行长度的表面不应进行任何形式的表面处理,且不应包含产品标识。平行长度应至少为140mm或14d(二者取较大者)。7

GB/T28900--2012

8.3试验设备

疲劳试验机应根据GB/T16825.1校准,其精度等级至少应为1级,试验机应能确保最大力Fup误差范围在规定值的士2%之内,力的范围F,误差范围在规定值的士4%之内。8.4试验程序

8.4.1与试样有关的准备工作

试样夹持在试验设备中时,应确保力沿轴向传送,且没有任何弯曲力矩。8.4.2最大力(F,)和力的范围(F,)最大力(F)和力的范围(F)应在相关产品标准中给出,若相关产品标准中未给出最大力(F)和力的范围(F,)的数值,可按以下参数进行试验:注:F和F,能从相关产品标准给出的最大应力(amx)和应力范围(2a)按照下列方式推导出来:Fup=CmxXS,

F, =2,XS.

式中:

S。钢筋的公称横截面积。

当应力循环的最大值不大于0.6R。(R为产品标准规定特征值)时:对于直径不大于28mm的钢筋,应力范围2g.=175MPa;对于直径大于28mm的钢筋,应力范围2g,=145MPa。疲劳循环次数N一般为200万次,也可由供需双方协商确定。8.4.3力和频率的稳定性

(2)

..·(3)

试验应在恒定的最大力(F)力的范围(F)和频率(f)下进行。在整个试验过程中,循环载荷不应出现中断,但试验因意外而中断也允许继续试验,所有中断应在试验报告中注明。中断试验可视作无效。8.4.4循环周次的记录

加载循环周次应当从第一个完整的循环开始记录。8.4.5频率

在试验过程中和系列试验过程中,循环频率应保持恒定。频率应在1Hz200Hz之间。8.4.6温度

在试验的整个过程中,试样温度不应超过40℃。除非另有规定,试验环境温度应在10℃~35℃之间,为确保试验在可控条件下进行,试验温度应在(23士5)℃。8.4.7试验终止

在达到规定的循环周次之前试样破坏,或在达到规定的循环周次且试样没有破坏,应终止试验。8.4.8试验的有效性

如果破坏发生在夹持部位或距夹持部位2d的距离内,或破坏是由试样异常特征引起的,试验可被视作无效。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。