QB/T 1630-1992

基本信息

标准号: QB/T 1630-1992

中文名称:日用搪瓷烧成窑炉热平衡测试方法

标准类别:轻工行业标准(QB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

下载大小:12527470

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

QB/T 1630-1992.

1主题内容与适用范围

QB/T 1630规定了日用搪瓷烧成窑炉热平衡的测定与计算方法。

QB/T 1630适用于以固体、液体、气体燃料,电为能源的日用据瓷烧成窑炉。

2测定基准

2.1窑炉状态

热平衡测定时,被测窑炉必须工况稳定、运行正常。

2.2基准温 度

采用环境温度为基准温度。

2.3燃料发热量

以燃料应用基低位发热量为基准。

2.4计算基准

2.4.1助燃空气采用 下列空气组成。

按体积百分数氧气(O2) 21.0%; 氮气(N2) 79.0%。

按质量百分数氧气(O2) 23.2%; 氮气(N2) 76.8%。

2.4.2质量采用千克 (kg) 为基准。

2.4.3热量采用千焦(kJ) 为基准。

2.4.4时间采用小时 (h)为基准。

2.4.5气体 的体积采用标准状态(0C,1.01325 x 105Pa)下的体积量为基准。

2.5 测定时间

连续测定1个班次。

3测定体系

测定体系包括窑炉本体、 干燥室、热交换带、废气烟道余热回收装置。以窑体的外表面和物料进出窑体的界面作为体系与外界的分界面。.

4热平衡原 则

根据热力学第一定律:

5热平衡模型

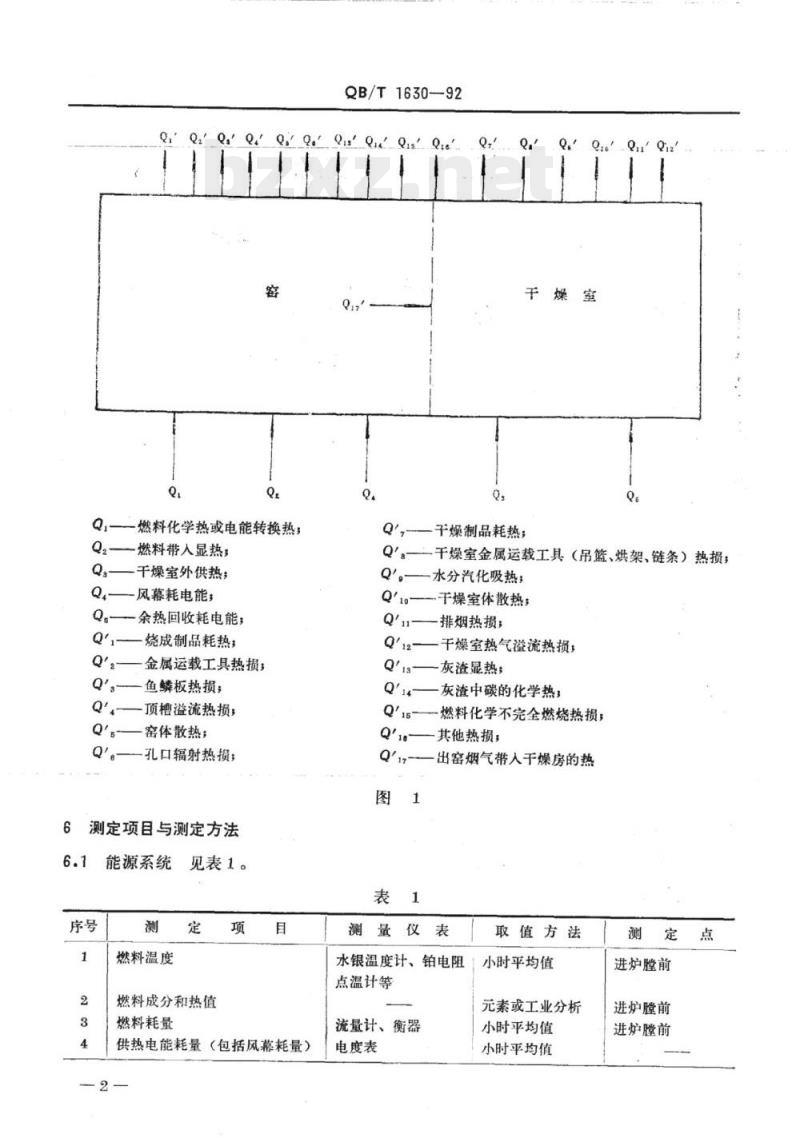

热平衡模型见图1。

6.6搪瓷窑炉窑体温度和排烟温度的测定点

6.6.1窑项温度以轨道中心线外档0.5m为测定点,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.2窑璧温 度垂直方向测三点,以窑底板为中心,上、 中、下三点各间距0.5m,长度方向每问距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.3排烟温度以出干燥室0.5m处为测定点。

6.7部分测定项目 位置示意图见附录B (参考件)。

7热平衡项目及计算方法

7.1收入项

7.1.1 燃料化学热或电能 Q,kJ/h

7.1.1.1燃料化学 热

Q:=G;. Q%w .................. (7-1 )

式中: G,-燃料消耗量, kg/h或m*/h;

Q%w --燃料应用基时的低位发热量,kJ/kg或kJ/m*°。

7.1.1.2电能

Qi =3.6x 10*N ................... ( 7-2 )

式中: N--功率,kW。

7.1.2 燃料带入显热Qz,kJ/h

Q2=Gp. Cc.4Ir .................. (7一3 )

式中: cr-- 在4t下的燃料平均比热,kJ/(kg. C)或kJ/(m3. C) ;

1tr-燃料进体 系时的温度与环境温度之差,C。

7.1.3干燥室 外供热

Qs,kJ/h计算见公式 (7-1)。

7.1.4风幕耗电能 Q, kJ/h计算见公式 (7-2)。

7.1.5余热回收耗电能 Qo, kJ/h计算见公式 (7-2)。

7.1.6总计QR, kJ/h

1主题内容与适用范围

QB/T 1630规定了日用搪瓷烧成窑炉热平衡的测定与计算方法。

QB/T 1630适用于以固体、液体、气体燃料,电为能源的日用据瓷烧成窑炉。

2测定基准

2.1窑炉状态

热平衡测定时,被测窑炉必须工况稳定、运行正常。

2.2基准温 度

采用环境温度为基准温度。

2.3燃料发热量

以燃料应用基低位发热量为基准。

2.4计算基准

2.4.1助燃空气采用 下列空气组成。

按体积百分数氧气(O2) 21.0%; 氮气(N2) 79.0%。

按质量百分数氧气(O2) 23.2%; 氮气(N2) 76.8%。

2.4.2质量采用千克 (kg) 为基准。

2.4.3热量采用千焦(kJ) 为基准。

2.4.4时间采用小时 (h)为基准。

2.4.5气体 的体积采用标准状态(0C,1.01325 x 105Pa)下的体积量为基准。

2.5 测定时间

连续测定1个班次。

3测定体系

测定体系包括窑炉本体、 干燥室、热交换带、废气烟道余热回收装置。以窑体的外表面和物料进出窑体的界面作为体系与外界的分界面。.

4热平衡原 则

根据热力学第一定律:

5热平衡模型

热平衡模型见图1。

6.6搪瓷窑炉窑体温度和排烟温度的测定点

6.6.1窑项温度以轨道中心线外档0.5m为测定点,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.2窑璧温 度垂直方向测三点,以窑底板为中心,上、 中、下三点各间距0.5m,长度方向每问距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.3排烟温度以出干燥室0.5m处为测定点。

6.7部分测定项目 位置示意图见附录B (参考件)。

7热平衡项目及计算方法

7.1收入项

7.1.1 燃料化学热或电能 Q,kJ/h

7.1.1.1燃料化学 热

Q:=G;. Q%w .................. (7-1 )

式中: G,-燃料消耗量, kg/h或m*/h;

Q%w --燃料应用基时的低位发热量,kJ/kg或kJ/m*°。

7.1.1.2电能

Qi =3.6x 10*N ................... ( 7-2 )

式中: N--功率,kW。

7.1.2 燃料带入显热Qz,kJ/h

Q2=Gp. Cc.4Ir .................. (7一3 )

式中: cr-- 在4t下的燃料平均比热,kJ/(kg. C)或kJ/(m3. C) ;

1tr-燃料进体 系时的温度与环境温度之差,C。

7.1.3干燥室 外供热

Qs,kJ/h计算见公式 (7-1)。

7.1.4风幕耗电能 Q, kJ/h计算见公式 (7-2)。

7.1.5余热回收耗电能 Qo, kJ/h计算见公式 (7-2)。

7.1.6总计QR, kJ/h

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国行业标准

QB/T1630—92

日用糖瓷烧成窑炉热平衡

测试方法

1992—11—10发布

1993—07—01实施

中华人民共和国轻工业部发布

中华人民共和国行业标准

QB/T1630—92

日用糖瓷烧成窑炉热平衡测试方法主题内容与适用范围

本标准规定了日用糖瓷烧成窑炉热平衡的测定与计算方法。本标准适用于以固体、液体、气体燃料,电为能源的日用糖瓷烧成窑炉。2测定基准

2.1窑炉状态

热平衡测定时,被测窑炉必须工况稳定、运行正常。2.2基准温度

采用环境温度为基准温度。

2.3燃料发热量

以燃料应用基低位发热量为基准。2.4计算基准

2.4.1助燃空气采用下列空气组成。按体积百分数氧气(0)21.0%;氮气(N)79.0%。按质量百分数氧气(0,)23.2%;氮气(N2)76.8%。2.4.2质量采用千克(kg)为基准。2.4.3热量采用千焦(kJ)为基准。2.4.4时间采用小时(h)为基准。2.4.5气体的体积采用标准状态(0℃,1.01325×105Pa)下的体积量为基准。2.5测定时间

连续测定1个班次。

测定体系

测定体系包括窑炉本体、于燥室、热交换带、废气烟道余热回收装置。以窑体的外表面和物料进出窑体的界面作为体系与外界的分界面。4热平衡原则

根据热力学第一定律:

5热平衡模型

热平衡模型见图1。

ZQ人=ZQ出

中华人民共和国轻工业部1992-11—10批准(4-1)

1993—07--01实施

Q1——燃料化学热或电能转换热:Q2—燃料带人显热:

一干燥室外供热:

Q—风幕耗电能

Q。——余热回收耗电能;

Q1-—烧成制品耗热:

Q'2——金属运载工具热损;

Q\.-鱼鳞板热损;

Q——顶槽溢流热损;

Q'窑体散热;

Q\。——孔口辐射热损;

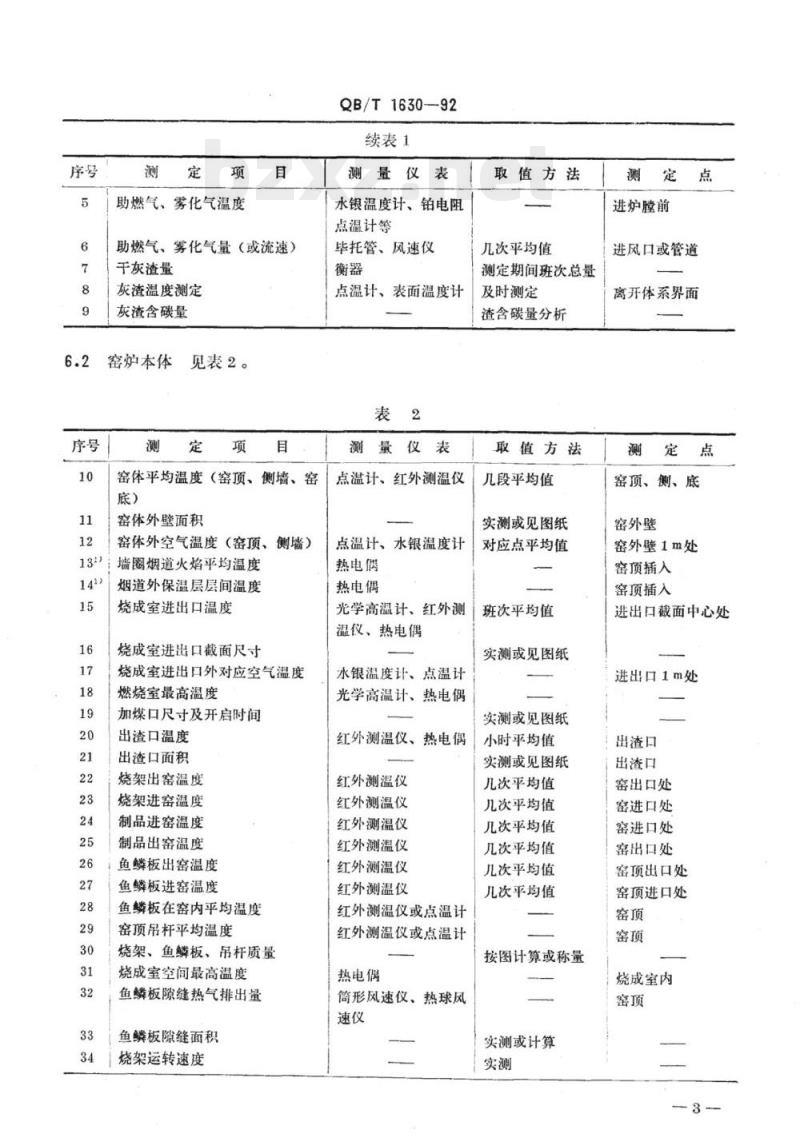

测定项目与测定方法

能源系统

燃料温度

见表1。

燃料成分和热值

燃料耗量

供热电能耗量(包括风幕耗量)2

QB/T1630—92

Qis'QQisQ

干燥室

一干燥制品耗热;

Q'——干燥室金属运载工具(吊篮、烘架、链条)热损Q\。——水分汽化吸热;

Q'1.—-干燥室体散热

Q'11——排烟热损;

Q12——干燥室热气溢流热损;

Q'13——灰渣显热

Q14-—灰渣中碳的化学热,

Q15——燃料化学不完全燃烧热损;Q1.——其他热损;

Q'17——出窑烟气带人干燥房的热图

测量仪表

水银温度计、铂电阻

点温计等

流量计、衡器

电度表

取值方法

小时平均值

元素或工业分析

小时平均值

小时平均值

进炉膛前

进炉膛前

进炉膛前

助燃气、雾化气温度

助燃气、雾化气量(或流速)

干灰渣量

灰渣温度测定

灰渣含碳量

窑炉本体

见表2。

窑体平均温度(窑顶、侧墙、窑底)

窑体外壁面积

窑体外空气温度(窑顶、侧墙)墙圈烟道火焰平均温度

烟道外保温层层间温度

烧成室进出口温度

烧成室进出口截面尺寸

烧成室进出口外对应空气温度

燃烧室最高温度

加煤口尺寸及开启时间

出渣口温度

出渣口面积

烧架出蜜温度

烧架进窑温度

制品进窑温度

制品出窑温度

鱼鳞板出窑温度

鱼鳞板进窑温度

鱼鳞板在窑内平均温度

窑顶吊杆平均温度

烧架、鱼鳞板、吊杆质量

烧成室空间最高温度

鱼鳞板隙缝热气排出量

鱼鳞板隙缝面积

烧架运转速度

QB/T1630—92

续表1

测量仪表

水银温度计、铂电阻

点温计等

毕托管、风速仪

点温计、表面温度计

量仪表

点温计、红外测温仪

点温计、水银温度计

热电俩

热电偶

光学高温计、红外测

温仪、热电偶

水银温度计、点温计

光学高温计、热电偶

红外测温仪、热电偶

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪或点温计

红外测温仪或点温计

热电偶

筒形风速仪、热球风

取值方法

几次平均值

测定期间班次总量

及时测定

渣含碳量分析

取值方法

几段平均值

实测或见图纸

对应点平均值

班次平均值

实测或见图纸

实测或见图纸

小时平均值

实测或见图纸

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

按图计算或称量

实测或计算

进炉膛前

进风口或管道

离开体系界面

窑顶、侧、底

密外壁

窑外壁1m处

密顶插入下载标准就来标准下载网

窑顶插入

进出口截面中心处

进出口1m处

出渣口

出渣口

窑出口处

密进口处

窑进口处

窑密出口处

窑项出口处

窑顶项进口处

烧成室内

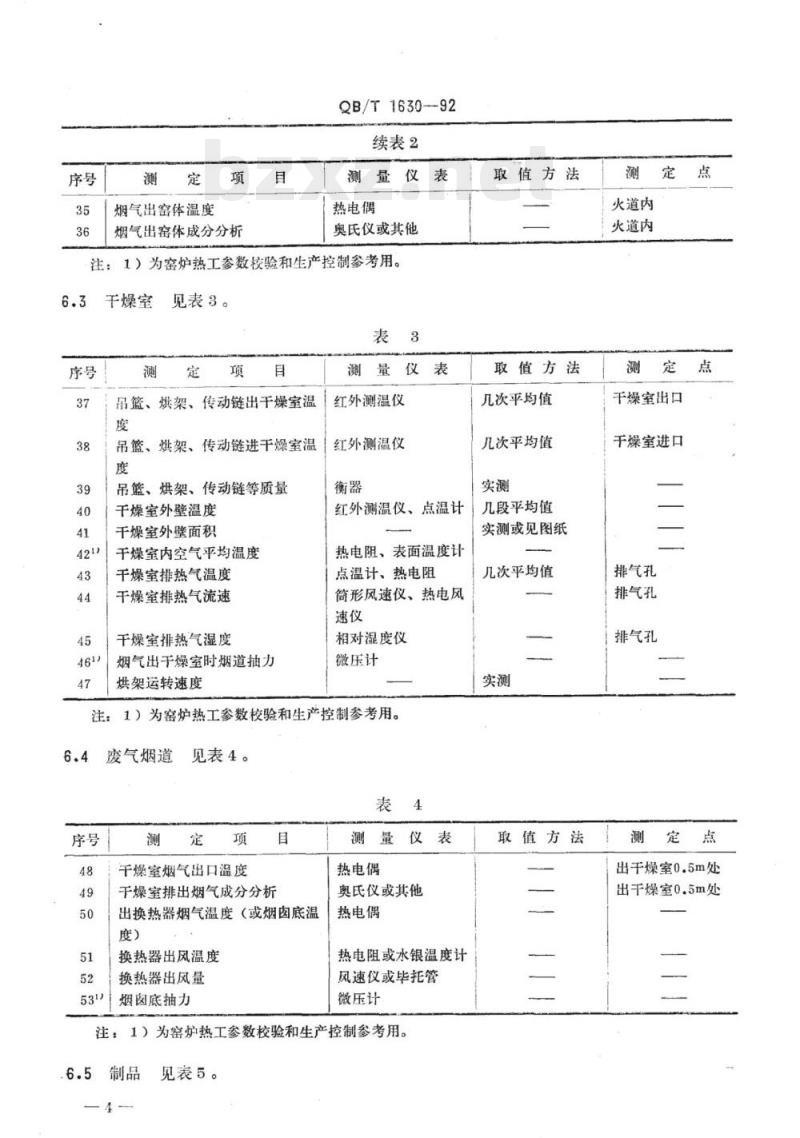

烟气出窑体温度

烟气出窑体成分分析

QB/T1630-92

续表2

测量仪表

热电偶

奥氏仪或其他

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.3

干燥室

见表3。

吊篮、烘架、传动链出干燥室温度

吊篮、烘架、传动链进干燥室温度

吊篮、烘架、传动链等质量

千燥室外壁温度

干燥室外壁面积

干燥室内空气平均温度

干燥室排热气温度

干燥室排热气流速

干燥室排热气湿度

烟气出干燥室时烟道抽力

烘架运转速度

测量仪表

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪、点温计

热电阻、表面温度计

点温计、热电阻

筒形风速仪、热电风

相对湿度仪

微压计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.4

废气烟道

见表4。

千燥室烟气出口温度

干燥室排出烟气成分分析

出换热器烟气温度(或烟卤底温度)

换热器出风温度

换热器出风量

烟窗底抽力

测量仪表

热电偶

奥氏仪或其他

热电偶

热电阻或水银温度计

风速仪或毕托管

微压计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。制品

见表5。

取值方法

取值方法

几次平均值

几次平均值

几段平均值

实测或见图纸

几次平均值

取值方法

火道内

火道内

千燥室出口

千燥室进口

排气孔

排气孔

排气孔

出干燥室0.5m处

出干燥室0.5m处

单位铁坏质量

各层瓷釉的质量

釉浆含水量

釉浆的质量

制品进干燥室温度

制品出干燥室温度

制品每小时平均产量

各种瓷釉的化学成分

QB/T1630—92

测量仪表

红外仪、点温计

红外仪、点温计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.6塘瓷窑炉窑体温度和排烟温度的测定点取值方法

称量或计算

称量或计算

测量计算

称量或计算

实数计算

分析或计算

于燥室进口

千燥室出口

6.6.1窑顶温度以轨道中心线外档0.5m为测定点,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.2窑壁温度垂直方向测三点,以窑底板为中心,上、中、下三点各间距0.5m,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。6.6.3排烟温度以出干燥室0.5m处为测定点。6.7部分测定项目位置示意图见附录B(参考件)。7热平衡项目及计算方法

7.1收入项

7.1.1燃料化学热或电能Qi,kJ/h7.1.1.1燃料化学热

Qi=Gr.QPw

式中:Gr——燃料消耗量,kg/h或m/h;Q%w—燃料应用基时的低位发热量,kJ/kg或kJ/m。7.1.1.2

Q,=3.6×103N.

式中:N—功率,kW。

燃料带人显热Q2,kJ/h

Q2=Gr.Ct.4tr

式中:

在4t下的燃料平均比热,kJ/(kg·℃)或kJ/(m3。℃);4tr一燃料进体系时的温度与环境温度之差,℃。7.1.3干燥室外供热Qs,kJ/h计算见公式(7一1)。7.1.4风幕耗电能Q4,kJ/h计算见公式(7一2)。7.1.5余热回收耗电能Qs,kJ/h计算见公式(7-2)。7.1.6总计QR,kJ/h

(7-2)

7.2支出项

7.2.1烧成制品耗热Q1,kJ/h

QB/T1630—92

QR=ZQi

Q',=m't.G't.c'tAt'x+m'a.G'dc'a.At'+m'm.G'm.c'm'At'x......(7-5)式中:mt、md、mm一一分别为铁坏、底釉、面釉塘烧的次数,二次糖制品mt、ma为2,mm为1,三次糖制品mt、ma为3,mm为2;Gt、G'a、G'm—分别为铁坏、底釉、面釉的质量,kg/h;ct、cd、cm-一分别为在Atx下的铁坏、底釉、面釉的平均比热,kJ/(kg.℃);4t'x——制品出、进窑时的温度差,℃。7.2.2窑本体金属运载工具热损Q'2,kJ/hQ'?=G'n.c'n.At'n+G'T.c'T·At't(7-6)

式中:G'n、G'T—

一在烧成室内直接吸热的耐热钢、碳素钢运载工具质量,kg/h;cnC/T-

分别在Atn、4tt下耐热钢、碳素钢运载工具平均比热,kJ/(kg.℃) ;

4tn、4t't-一分别为耐热钢、碳素钢运载工具进、出密时的温度差,℃。7.2.3鱼鳞板散热

Q3,kJ/h

Q'3=Q'3a+Q'

其中:鱼鳞板出炉体热损Q'34,kJ/hQ'3a=G'y·c'y·At'y

式中:Gy鱼鳞板的质量,kg/h;4t'y-一鱼鳞板进、出窑时的温度差,℃;c'y

一在Aty下的鱼鳞板平均比热,kJ/(kg℃)。鱼鳞板辐射热损Q'sb,kJ/h

Q'sb=20.4e'y.[(T\)-(T\k)1] ×-e

一鱼鳞板黑度0.65;

式中:e'y—

一鱼鳞板上表面温度,K;

Tk—顶槽外对应空气温度,K,

中—一门孔系数;

一顶槽面积,m2;

20.4——黑体辐射系数,kJ/(m2.K.h)。7.2.4顶槽溢流热损Q42kJ/h

Q'=Vlacla.t

式中:t'a—-顶槽逸出气体的实际温度,℃;c。—在t。下的气体平均比热,kJ/(m2。℃);V\。——顶槽逸出气体的实际流量,m/h。7.2.5窑体表面及窑底散热Q's,kJ/h6

(7—8)

:(7-9)

(7-10)

QB/T1630—92

Q's=Qsa+Q'sb(Q'gb')

其中:密体表面散热Q'5,kJ/h

Q'sa=Z(q'siF)

一窑体表面的测点数;

式中:n-

Fi——窑体表面第i部位的表面积,m\;g'si-

一窑体表面第i部位的平均散热量,kJ/(m2.h)。若用热流计可直接测得qsi值;否则用下式计算qsi=ai(t'wt'k)

αi=Aw(tw-t'k)+

)4-(Tx)4

t'w-t'k

式中:tw—窑体i部位外表面平均温度,℃,t'k

一窑体部位周围对应空气温度,℃;一炉墙外壁温度,K;

Tk——炉墙外对应空气温度,K;αi——窑体i部位的对流辐射换热系数,kJ/(m2.h.℃);&i窑体i部位的外表面黑度;

(7--11)

(7--12)

(7--13)

·(7-14)

一取决于散热位置系数,当:散热面向上11.7;散热面垂直9.2;散热面向Aw

下7.5。

其中:窑底散热Q'sb,kJ/h

Q'sb=Sad

式中:Fa—窑底面积,m

t'a-t'a'

一窑底材料的导热系数,kJ/(m.h.℃):Ba一窑底的直径式最小宽度,m,(7-15)

S一一形状系数,圆形窑底4.00,正方形密底4.40,长条形、矩形窑底3.73;般矩形窑取4.40~3.73;

ta-窑底砖和基础接触层层间的温度,℃;ta——冬季:空气温度+4,℃;夏季:空气温度+8,℃。

其中:窑底散热(架空)

Q'sbi,kJ/h

Q'sbi=ai(t'w-t'k)Fd

7.2.6孔口辐射热损Q's,kJ/h

Q'=Q'ea+Q'gb+Qcc+Q'6d

Q'a,kJ/h

其中:喷嘴口辐射热损9

(7-17)

Q'. =.20..4[(Tp).-(Tk)]$F.... (7 --18)10

加煤口辐射热损Q'b,kJ/h

QB/T1630-92

Q\ob=m^2×20.4[(T)*-(T68)]bon

出渣口辐射热损Q,J/h

Q.=m,× 2.[(T)'-(T)oF..

烧成室进出口辐射热损Qed,kJ/h(7-19)

(7—20)

Q\=20.((()-() +【()-()

·F.........(7--21)

式中:m1、m2、m3—分别为喷嘴口、加煤口、炉栅口的只数;Tp

一喷嘴口辐射绝对温度,K;

喷嘴口辐射面积,m;

一加煤口辐射绝对温度,K:

一加煤口辐射面积,m2;

出渣口辐射绝对温度,K;

出渣口辐射面积,m;

烧成室进口辐射绝对温度,K;

烧成室出口辐射绝对温度,K;

烧成室进出口辐射面积,m;

一各相对应的空气温度,K;

L——1h内炉门开启的时间,s。7.2.7干燥制品耗热Q'7,kJ/h

Q',=n't.G't.c't*.At'g+n'a.G'd.c'd\At'g+n'm.G'm.c'm*4t'g\(7-22)式中:nt、n'd、nm-分别为铁坏、底釉、面釉干燥次数;c't'、c'd',c'm\-

分别是在△t下的铁坏、底釉、面釉的平均比热,kJ/(kg.℃);

4t'g制品出、进干燥室时温度差,℃。Q'a,kJ/h

7.2.8干燥室、金属运载工具(吊篮、烘架、链条)耗热Q'。=G'H·C'H·At'H

式中:G'H-

一干燥室金属运载工具质量,kg/h;一金属运载工具出、进干燥室温度差,℃;At'H

c'H——在4'下的金属运载工具的平均比热,kJ/(kg·℃)。7.2.9水分汽化吸热Q'。,kJ/h

Q'。=G's?c's'4t's+G's'q'Q

式中:G一-每小时汽化水分的质量,kg/h;cs——水的比热4.18,kJ(kg.℃);4t——100℃与环境温度之差,℃;qQ--—100℃时水的汽化热2253、kJ/kg。8

(7-23)

7.2.10于燥室体散热

Q'10,kJ/h

QB/T1630—92

Q10=Q'10a+Q'10b

其中:干燥室外壁散热

干燥室底散热

Q'10a,kJ/h

Q'10a=Z(qsi·Fsi)

Q'1ob,kJ/h

Q10b=Sa

式中符号说明见7.2.5。

7.2.11排烟热损Q11,kJ/h

t'a-t'aF

Q'.=Vi?c'4t'

式中:V——排出烟气流量,m/hc,——在4t,下平均比热,kJ/(m2.℃);4t一排出烟气温度与环境温度之差,℃。7.2.12干燥室热气溢流热损Q'12,kJ/hQ'12=V's\c's'·4t's

式中:V.——湿空气排出量,m/h;At's-

一湿空气排出温度与环境温度之差,℃,在4t。下湿空气的平均比热,kJ/(m.℃)。7.2.13灰渣显热Q13,kJ/h

Q'1s=G'u-c'u'4t'u

式中:G'u-

灰渣量,kg/h;

4t,——灰渣出体系时的平均温度与环境温度之差,℃;cu——灰渣在4tu下的平均比热,kJ/(kg·℃)。7.2.14灰渣中碳的化学热Q'14,kJ/hQ'14=339.15n'H·mH

式中:339.15——碳发热量,kJ/kg;n'H--灰渣平均含碳量,%,

一灰渣的质量,kg/h。

7.2.15燃料化学不完全燃烧热损Q'15,kJ/hQ15=(126C0+108H,)V

式中:Viy烟气量,m3/h;

CO——出体系烟气中一氧化碳的含量,%;H,—出体系烟气中氢气的含量,%;126——一氧化碳热值,kJ/m

一氢气热值,kJ/m%。

7.2.16其他热损Q'16,kJ/h

(7-25)

(7—26)

(7—28)

(7—29)

(7—30)

(7—31)

.(7-32)

7.2.17总计

8热效率计算及平衡

8.1热效率计算

8.1.1窑本体热效率ny,%

QB/T1630—92

Q'16=QR-

Q+Q2+Q

式中:子项为制品烧成有效热,kJ/h;母项为窑本体供人热,kJ/h。

2干燥室热效率na,%

其中:

Q'+Q。

Q17+Q:+Q5

Q'17-V.-Ce'4te

式中:V-一窑排烟量,m2/h;

C。——在4t。下的烟气平均比热,kJ/(m2.℃);t。一窑排烟温度与环境温度之差,℃;子项为制品烘干有效热,kJ/h;母项为干燥室供入热,kJ/h。

8.1.3总热效率nz,%

Q'1+Q'+Q\

Q:+Q2+Q:+Q:+Q

热平衡计算结果按表6进行汇总。表6

燃料化学热或电能Q:

燃料带人显热

干燥室外供热

风幕耗电能Q:

余热回收耗电能

热平衡表

烧成制品耗热

(7--33)

(7-—34)

(8-4)

窑本体金属运载工具热损

鱼鳞板散热Q3

顶槽溢流热损Q

窑体表面及窑底散热

孔口辐射热损Q'。

QB/T1630—92

续表6

干燥制品耗热

千燥室金属运载工具耗热

水分汽化吸热

干燥室体散热

排烟热损Q11

干燥室热气溢流热损Q'12

灰渣显热Q'13

灰渣中碳的化学热

燃料化学不完全燃烧热损

其他热损Q'18

各种能量按一定比例,以百分数形式绘制热流图,并以供给热或全入热作100%。-11-

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

QB/T1630—92

日用糖瓷烧成窑炉热平衡

测试方法

1992—11—10发布

1993—07—01实施

中华人民共和国轻工业部发布

中华人民共和国行业标准

QB/T1630—92

日用糖瓷烧成窑炉热平衡测试方法主题内容与适用范围

本标准规定了日用糖瓷烧成窑炉热平衡的测定与计算方法。本标准适用于以固体、液体、气体燃料,电为能源的日用糖瓷烧成窑炉。2测定基准

2.1窑炉状态

热平衡测定时,被测窑炉必须工况稳定、运行正常。2.2基准温度

采用环境温度为基准温度。

2.3燃料发热量

以燃料应用基低位发热量为基准。2.4计算基准

2.4.1助燃空气采用下列空气组成。按体积百分数氧气(0)21.0%;氮气(N)79.0%。按质量百分数氧气(0,)23.2%;氮气(N2)76.8%。2.4.2质量采用千克(kg)为基准。2.4.3热量采用千焦(kJ)为基准。2.4.4时间采用小时(h)为基准。2.4.5气体的体积采用标准状态(0℃,1.01325×105Pa)下的体积量为基准。2.5测定时间

连续测定1个班次。

测定体系

测定体系包括窑炉本体、于燥室、热交换带、废气烟道余热回收装置。以窑体的外表面和物料进出窑体的界面作为体系与外界的分界面。4热平衡原则

根据热力学第一定律:

5热平衡模型

热平衡模型见图1。

ZQ人=ZQ出

中华人民共和国轻工业部1992-11—10批准(4-1)

1993—07--01实施

Q1——燃料化学热或电能转换热:Q2—燃料带人显热:

一干燥室外供热:

Q—风幕耗电能

Q。——余热回收耗电能;

Q1-—烧成制品耗热:

Q'2——金属运载工具热损;

Q\.-鱼鳞板热损;

Q——顶槽溢流热损;

Q'窑体散热;

Q\。——孔口辐射热损;

测定项目与测定方法

能源系统

燃料温度

见表1。

燃料成分和热值

燃料耗量

供热电能耗量(包括风幕耗量)2

QB/T1630—92

Qis'QQisQ

干燥室

一干燥制品耗热;

Q'——干燥室金属运载工具(吊篮、烘架、链条)热损Q\。——水分汽化吸热;

Q'1.—-干燥室体散热

Q'11——排烟热损;

Q12——干燥室热气溢流热损;

Q'13——灰渣显热

Q14-—灰渣中碳的化学热,

Q15——燃料化学不完全燃烧热损;Q1.——其他热损;

Q'17——出窑烟气带人干燥房的热图

测量仪表

水银温度计、铂电阻

点温计等

流量计、衡器

电度表

取值方法

小时平均值

元素或工业分析

小时平均值

小时平均值

进炉膛前

进炉膛前

进炉膛前

助燃气、雾化气温度

助燃气、雾化气量(或流速)

干灰渣量

灰渣温度测定

灰渣含碳量

窑炉本体

见表2。

窑体平均温度(窑顶、侧墙、窑底)

窑体外壁面积

窑体外空气温度(窑顶、侧墙)墙圈烟道火焰平均温度

烟道外保温层层间温度

烧成室进出口温度

烧成室进出口截面尺寸

烧成室进出口外对应空气温度

燃烧室最高温度

加煤口尺寸及开启时间

出渣口温度

出渣口面积

烧架出蜜温度

烧架进窑温度

制品进窑温度

制品出窑温度

鱼鳞板出窑温度

鱼鳞板进窑温度

鱼鳞板在窑内平均温度

窑顶吊杆平均温度

烧架、鱼鳞板、吊杆质量

烧成室空间最高温度

鱼鳞板隙缝热气排出量

鱼鳞板隙缝面积

烧架运转速度

QB/T1630—92

续表1

测量仪表

水银温度计、铂电阻

点温计等

毕托管、风速仪

点温计、表面温度计

量仪表

点温计、红外测温仪

点温计、水银温度计

热电俩

热电偶

光学高温计、红外测

温仪、热电偶

水银温度计、点温计

光学高温计、热电偶

红外测温仪、热电偶

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪或点温计

红外测温仪或点温计

热电偶

筒形风速仪、热球风

取值方法

几次平均值

测定期间班次总量

及时测定

渣含碳量分析

取值方法

几段平均值

实测或见图纸

对应点平均值

班次平均值

实测或见图纸

实测或见图纸

小时平均值

实测或见图纸

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

几次平均值

按图计算或称量

实测或计算

进炉膛前

进风口或管道

离开体系界面

窑顶、侧、底

密外壁

窑外壁1m处

密顶插入下载标准就来标准下载网

窑顶插入

进出口截面中心处

进出口1m处

出渣口

出渣口

窑出口处

密进口处

窑进口处

窑密出口处

窑项出口处

窑顶项进口处

烧成室内

烟气出窑体温度

烟气出窑体成分分析

QB/T1630-92

续表2

测量仪表

热电偶

奥氏仪或其他

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.3

干燥室

见表3。

吊篮、烘架、传动链出干燥室温度

吊篮、烘架、传动链进干燥室温度

吊篮、烘架、传动链等质量

千燥室外壁温度

干燥室外壁面积

干燥室内空气平均温度

干燥室排热气温度

干燥室排热气流速

干燥室排热气湿度

烟气出干燥室时烟道抽力

烘架运转速度

测量仪表

红外测温仪

红外测温仪

红外测温仪、点温计

热电阻、表面温度计

点温计、热电阻

筒形风速仪、热电风

相对湿度仪

微压计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.4

废气烟道

见表4。

千燥室烟气出口温度

干燥室排出烟气成分分析

出换热器烟气温度(或烟卤底温度)

换热器出风温度

换热器出风量

烟窗底抽力

测量仪表

热电偶

奥氏仪或其他

热电偶

热电阻或水银温度计

风速仪或毕托管

微压计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。制品

见表5。

取值方法

取值方法

几次平均值

几次平均值

几段平均值

实测或见图纸

几次平均值

取值方法

火道内

火道内

千燥室出口

千燥室进口

排气孔

排气孔

排气孔

出干燥室0.5m处

出干燥室0.5m处

单位铁坏质量

各层瓷釉的质量

釉浆含水量

釉浆的质量

制品进干燥室温度

制品出干燥室温度

制品每小时平均产量

各种瓷釉的化学成分

QB/T1630—92

测量仪表

红外仪、点温计

红外仪、点温计

注:1)为窑炉热工参数校验和生产控制参考用。6.6塘瓷窑炉窑体温度和排烟温度的测定点取值方法

称量或计算

称量或计算

测量计算

称量或计算

实数计算

分析或计算

于燥室进口

千燥室出口

6.6.1窑顶温度以轨道中心线外档0.5m为测定点,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。

6.6.2窑壁温度垂直方向测三点,以窑底板为中心,上、中、下三点各间距0.5m,长度方向每间距0.5m连续测定,取加权平均值。6.6.3排烟温度以出干燥室0.5m处为测定点。6.7部分测定项目位置示意图见附录B(参考件)。7热平衡项目及计算方法

7.1收入项

7.1.1燃料化学热或电能Qi,kJ/h7.1.1.1燃料化学热

Qi=Gr.QPw

式中:Gr——燃料消耗量,kg/h或m/h;Q%w—燃料应用基时的低位发热量,kJ/kg或kJ/m。7.1.1.2

Q,=3.6×103N.

式中:N—功率,kW。

燃料带人显热Q2,kJ/h

Q2=Gr.Ct.4tr

式中:

在4t下的燃料平均比热,kJ/(kg·℃)或kJ/(m3。℃);4tr一燃料进体系时的温度与环境温度之差,℃。7.1.3干燥室外供热Qs,kJ/h计算见公式(7一1)。7.1.4风幕耗电能Q4,kJ/h计算见公式(7一2)。7.1.5余热回收耗电能Qs,kJ/h计算见公式(7-2)。7.1.6总计QR,kJ/h

(7-2)

7.2支出项

7.2.1烧成制品耗热Q1,kJ/h

QB/T1630—92

QR=ZQi

Q',=m't.G't.c'tAt'x+m'a.G'dc'a.At'+m'm.G'm.c'm'At'x......(7-5)式中:mt、md、mm一一分别为铁坏、底釉、面釉塘烧的次数,二次糖制品mt、ma为2,mm为1,三次糖制品mt、ma为3,mm为2;Gt、G'a、G'm—分别为铁坏、底釉、面釉的质量,kg/h;ct、cd、cm-一分别为在Atx下的铁坏、底釉、面釉的平均比热,kJ/(kg.℃);4t'x——制品出、进窑时的温度差,℃。7.2.2窑本体金属运载工具热损Q'2,kJ/hQ'?=G'n.c'n.At'n+G'T.c'T·At't(7-6)

式中:G'n、G'T—

一在烧成室内直接吸热的耐热钢、碳素钢运载工具质量,kg/h;cnC/T-

分别在Atn、4tt下耐热钢、碳素钢运载工具平均比热,kJ/(kg.℃) ;

4tn、4t't-一分别为耐热钢、碳素钢运载工具进、出密时的温度差,℃。7.2.3鱼鳞板散热

Q3,kJ/h

Q'3=Q'3a+Q'

其中:鱼鳞板出炉体热损Q'34,kJ/hQ'3a=G'y·c'y·At'y

式中:Gy鱼鳞板的质量,kg/h;4t'y-一鱼鳞板进、出窑时的温度差,℃;c'y

一在Aty下的鱼鳞板平均比热,kJ/(kg℃)。鱼鳞板辐射热损Q'sb,kJ/h

Q'sb=20.4e'y.[(T\)-(T\k)1] ×-e

一鱼鳞板黑度0.65;

式中:e'y—

一鱼鳞板上表面温度,K;

Tk—顶槽外对应空气温度,K,

中—一门孔系数;

一顶槽面积,m2;

20.4——黑体辐射系数,kJ/(m2.K.h)。7.2.4顶槽溢流热损Q42kJ/h

Q'=Vlacla.t

式中:t'a—-顶槽逸出气体的实际温度,℃;c。—在t。下的气体平均比热,kJ/(m2。℃);V\。——顶槽逸出气体的实际流量,m/h。7.2.5窑体表面及窑底散热Q's,kJ/h6

(7—8)

:(7-9)

(7-10)

QB/T1630—92

Q's=Qsa+Q'sb(Q'gb')

其中:密体表面散热Q'5,kJ/h

Q'sa=Z(q'siF)

一窑体表面的测点数;

式中:n-

Fi——窑体表面第i部位的表面积,m\;g'si-

一窑体表面第i部位的平均散热量,kJ/(m2.h)。若用热流计可直接测得qsi值;否则用下式计算qsi=ai(t'wt'k)

αi=Aw(tw-t'k)+

)4-(Tx)4

t'w-t'k

式中:tw—窑体i部位外表面平均温度,℃,t'k

一窑体部位周围对应空气温度,℃;一炉墙外壁温度,K;

Tk——炉墙外对应空气温度,K;αi——窑体i部位的对流辐射换热系数,kJ/(m2.h.℃);&i窑体i部位的外表面黑度;

(7--11)

(7--12)

(7--13)

·(7-14)

一取决于散热位置系数,当:散热面向上11.7;散热面垂直9.2;散热面向Aw

下7.5。

其中:窑底散热Q'sb,kJ/h

Q'sb=Sad

式中:Fa—窑底面积,m

t'a-t'a'

一窑底材料的导热系数,kJ/(m.h.℃):Ba一窑底的直径式最小宽度,m,(7-15)

S一一形状系数,圆形窑底4.00,正方形密底4.40,长条形、矩形窑底3.73;般矩形窑取4.40~3.73;

ta-窑底砖和基础接触层层间的温度,℃;ta——冬季:空气温度+4,℃;夏季:空气温度+8,℃。

其中:窑底散热(架空)

Q'sbi,kJ/h

Q'sbi=ai(t'w-t'k)Fd

7.2.6孔口辐射热损Q's,kJ/h

Q'=Q'ea+Q'gb+Qcc+Q'6d

Q'a,kJ/h

其中:喷嘴口辐射热损9

(7-17)

Q'. =.20..4[(Tp).-(Tk)]$F.... (7 --18)10

加煤口辐射热损Q'b,kJ/h

QB/T1630-92

Q\ob=m^2×20.4[(T)*-(T68)]bon

出渣口辐射热损Q,J/h

Q.=m,× 2.[(T)'-(T)oF..

烧成室进出口辐射热损Qed,kJ/h(7-19)

(7—20)

Q\=20.((()-() +【()-()

·F.........(7--21)

式中:m1、m2、m3—分别为喷嘴口、加煤口、炉栅口的只数;Tp

一喷嘴口辐射绝对温度,K;

喷嘴口辐射面积,m;

一加煤口辐射绝对温度,K:

一加煤口辐射面积,m2;

出渣口辐射绝对温度,K;

出渣口辐射面积,m;

烧成室进口辐射绝对温度,K;

烧成室出口辐射绝对温度,K;

烧成室进出口辐射面积,m;

一各相对应的空气温度,K;

L——1h内炉门开启的时间,s。7.2.7干燥制品耗热Q'7,kJ/h

Q',=n't.G't.c't*.At'g+n'a.G'd.c'd\At'g+n'm.G'm.c'm*4t'g\(7-22)式中:nt、n'd、nm-分别为铁坏、底釉、面釉干燥次数;c't'、c'd',c'm\-

分别是在△t下的铁坏、底釉、面釉的平均比热,kJ/(kg.℃);

4t'g制品出、进干燥室时温度差,℃。Q'a,kJ/h

7.2.8干燥室、金属运载工具(吊篮、烘架、链条)耗热Q'。=G'H·C'H·At'H

式中:G'H-

一干燥室金属运载工具质量,kg/h;一金属运载工具出、进干燥室温度差,℃;At'H

c'H——在4'下的金属运载工具的平均比热,kJ/(kg·℃)。7.2.9水分汽化吸热Q'。,kJ/h

Q'。=G's?c's'4t's+G's'q'Q

式中:G一-每小时汽化水分的质量,kg/h;cs——水的比热4.18,kJ(kg.℃);4t——100℃与环境温度之差,℃;qQ--—100℃时水的汽化热2253、kJ/kg。8

(7-23)

7.2.10于燥室体散热

Q'10,kJ/h

QB/T1630—92

Q10=Q'10a+Q'10b

其中:干燥室外壁散热

干燥室底散热

Q'10a,kJ/h

Q'10a=Z(qsi·Fsi)

Q'1ob,kJ/h

Q10b=Sa

式中符号说明见7.2.5。

7.2.11排烟热损Q11,kJ/h

t'a-t'aF

Q'.=Vi?c'4t'

式中:V——排出烟气流量,m/hc,——在4t,下平均比热,kJ/(m2.℃);4t一排出烟气温度与环境温度之差,℃。7.2.12干燥室热气溢流热损Q'12,kJ/hQ'12=V's\c's'·4t's

式中:V.——湿空气排出量,m/h;At's-

一湿空气排出温度与环境温度之差,℃,在4t。下湿空气的平均比热,kJ/(m.℃)。7.2.13灰渣显热Q13,kJ/h

Q'1s=G'u-c'u'4t'u

式中:G'u-

灰渣量,kg/h;

4t,——灰渣出体系时的平均温度与环境温度之差,℃;cu——灰渣在4tu下的平均比热,kJ/(kg·℃)。7.2.14灰渣中碳的化学热Q'14,kJ/hQ'14=339.15n'H·mH

式中:339.15——碳发热量,kJ/kg;n'H--灰渣平均含碳量,%,

一灰渣的质量,kg/h。

7.2.15燃料化学不完全燃烧热损Q'15,kJ/hQ15=(126C0+108H,)V

式中:Viy烟气量,m3/h;

CO——出体系烟气中一氧化碳的含量,%;H,—出体系烟气中氢气的含量,%;126——一氧化碳热值,kJ/m

一氢气热值,kJ/m%。

7.2.16其他热损Q'16,kJ/h

(7-25)

(7—26)

(7—28)

(7—29)

(7—30)

(7—31)

.(7-32)

7.2.17总计

8热效率计算及平衡

8.1热效率计算

8.1.1窑本体热效率ny,%

QB/T1630—92

Q'16=QR-

Q+Q2+Q

式中:子项为制品烧成有效热,kJ/h;母项为窑本体供人热,kJ/h。

2干燥室热效率na,%

其中:

Q'+Q。

Q17+Q:+Q5

Q'17-V.-Ce'4te

式中:V-一窑排烟量,m2/h;

C。——在4t。下的烟气平均比热,kJ/(m2.℃);t。一窑排烟温度与环境温度之差,℃;子项为制品烘干有效热,kJ/h;母项为干燥室供入热,kJ/h。

8.1.3总热效率nz,%

Q'1+Q'+Q\

Q:+Q2+Q:+Q:+Q

热平衡计算结果按表6进行汇总。表6

燃料化学热或电能Q:

燃料带人显热

干燥室外供热

风幕耗电能Q:

余热回收耗电能

热平衡表

烧成制品耗热

(7--33)

(7-—34)

(8-4)

窑本体金属运载工具热损

鱼鳞板散热Q3

顶槽溢流热损Q

窑体表面及窑底散热

孔口辐射热损Q'。

QB/T1630—92

续表6

干燥制品耗热

千燥室金属运载工具耗热

水分汽化吸热

干燥室体散热

排烟热损Q11

干燥室热气溢流热损Q'12

灰渣显热Q'13

灰渣中碳的化学热

燃料化学不完全燃烧热损

其他热损Q'18

各种能量按一定比例,以百分数形式绘制热流图,并以供给热或全入热作100%。-11-

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。