FZ/T 93050-1998

基本信息

标准号: FZ/T 93050-1998

中文名称:环锭细纱机和粗纱机用胶圈

标准类别:纺织行业标准(FZ)

标准状态:现行

发布日期:1998-10-07

实施日期:1998-11-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:277503

标准分类号

标准ICS号:纺织和皮革技术>>纺织机械>>59.120.20络纱机器和设备

中标分类号:纺织>>纺织机械与器具>>W93纺部机械与器具

关联标准

替代情况:FZ/T 93005-1991 FZ/T 90039.1-1992 FZ/T 90039.2-1992 FZ/T 90039.4-1992

采标情况:ISO 5235-1977 NEQ

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.2-12582

页数:10页

标准价格:12.0 元

出版日期:2004-04-24

相关单位信息

起草人:王玉华、展盛仙、陈亮、息益民、吴国轩、高锦祥、周家骧

起草单位:陕西纺织器材研究所

提出单位:原中国纺织总会技术装备部

发布部门:国家纺织工业局

标准简介

本标准规定了环锭细纱机和粗纱机用胶圈的产品分类与命名、要求、试验方法、.检验规则和标志、包装、贮存。本标准适用于环锭细纱机和粗纱机纺棉、化纤用胶圈。 FZ/T 93050-1998 环锭细纱机和粗纱机用胶圈 FZ/T93050-1998 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

FZ/T93050--1998

本标准非等效采用国际标准1SO5235:1977《纺织机械与附件环锭细纱机和粗纱机上下胶圈》。

本标准是根据FZ/T93005一1991《棉纺牵伸胶圈》进行修订的。根据我国环锭细纱机和粗纱机用胶圈的使用情况,本标准采用了ISO5235中列出的胶圈的部分尺寸规格以及内径和厚度的测量原理和方法,补充了适于我国现行环锭细纱机和粗纱机使用的胶圈的尺寸规格;同时按照我国产品标准编写规定的要求,补充了产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存的技术内容。本标准根据GB/T1.1和GB/T1.3的要求,标准名称突出主体要素,定名为《环锭细纱机和粗纱机用胶圈》;编排格式上增加了前言和附录;技术内容方面,保留了原标准中的尺寸规格,同时根据标准的实施及近几年来新产品开发、技术发展情况,在产品分类与命名一章增列了花纹胶圈及相关内容;对技术要求作了适当的修改;补充完善了检验规则。对FZ/T93005--1991进行修订时,涉及到FZ/T90039.1~90039.4—1992《纺纱牵伸胶圈试验方法》系列标准同时修订,因本标准不规定胶圈外层动摩擦系数要求,因而相应的试验方法标准,即FZ/T90039.3-1992《纺纱牵伸胶圈试验方法动摩擦系数》随之取消,其他三项试验方法标准,即FZ/T90039.1-1992《纺纱牵伸胶圈试验方法内周长和厚度》、FZ/T90039.2-—1992《纺纱牵伸胶圈试验方法扯断力》和FZ/T90039.4一1992《纺纱牵伸胶圈试验方法静摩擦系数》,由于仅被本标准使用,因而不必要制定为独立的试验方法标准,故将其作为本标准的附录。本标准自生效之日起,同时代替FZ/T93005—1991,FZ/T90039.1~90039.21992,FZ/T90039.4--1992(FZ/T90039.3—1992作废)。本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是标准的附录。本标准由原中国纺织总会技术装备部提出。本标准由陕西纺织器材研究所归口。本标准由陕西纺织器材研究所负责起草,无锡二橡胶股份有限公司、如东纺织橡胶厂、天津市纺织橡胶厂、天津市纺织机械器材研究所参加起草。本标准主要起草人:王玉华、展盛仙、陈亮、麾益民、吴国轩、高锦祥、周家骧。255

1范围

中华人民共和国纺织行业标准

环锭细纱机和粗纱机用胶圈

Aprons for ring-spinning frames and speed framesFZ/T 93050—1998

neq ISO 5235:1977

代替FZ/T93005-1991

FZ/T 90039.190039.2—1992

FZ/T 90039. 4—1992

本标准规定了环锭细纱机和粗纱机用胶圈(以下简称“胶圈”)的产品分类与命名、要求、试验方法、:检验规则和标志、包装、贮存。本标准适用于环锭细纱机和粗纱机纺棉、化纤用胶圈。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB191—1990包装储运图示标志

GB/T2828—1987

逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T 2829--1987

周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)GB/T 4892—1996

硬质直方体运输包装尺寸系列

GB/T 6543—1986

5瓦楞纸箱

GB/T 6544—1986

5瓦楞纸板

HG/T 2369-1992

橡胶塑料拉力试验机技术条件

3产品分类与命名

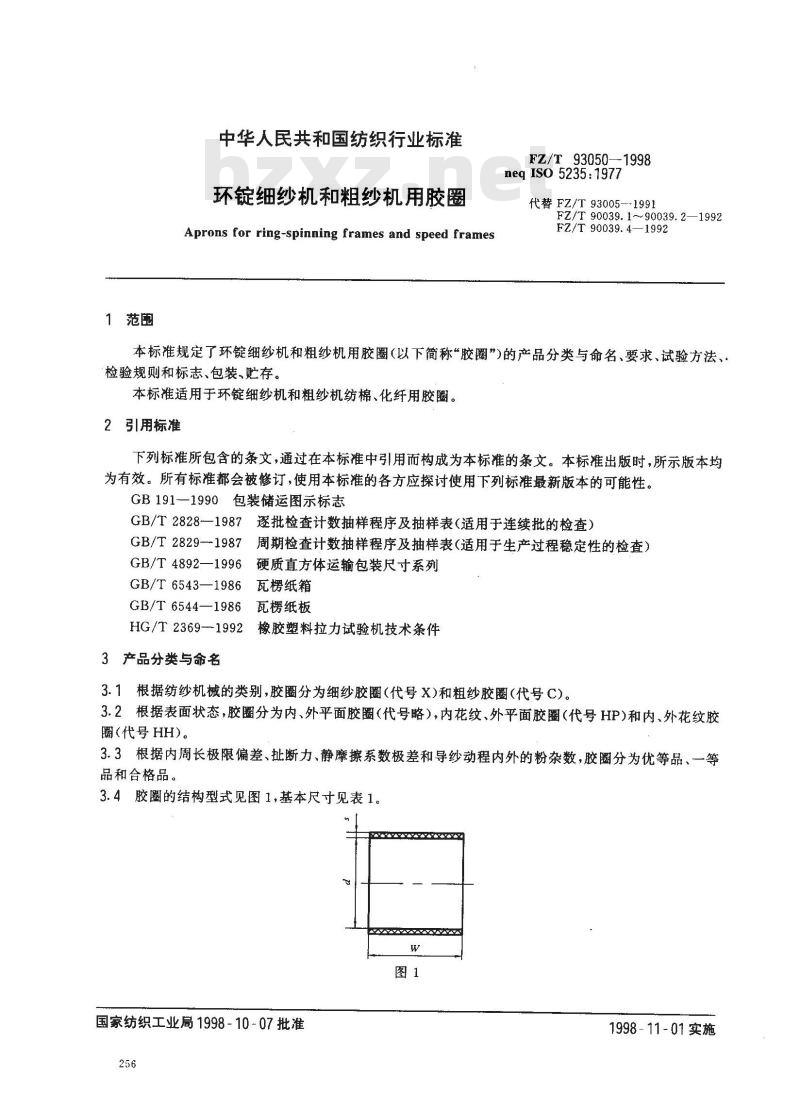

3.1根据纺纱机械的类别,胶圈分为细纱胶圈(代号X)和粗纱胶圈(代号C)。3.2根据表面状态,胶圈分为内、外平面胶圈(代号略),内花纹、外平面胶圈(代号HP)和内、外花纹胶圜(代号HH)。

3.3根据内周长极限偏差、扯断力、静摩擦系数极差和导纱动程内外的粉杂数,胶圈分为优等品、一等品和合格品。

3.4胶圈的结构型式见图1,基本尺寸见表1。w

国家纺织工业局1998-10-07批准256

1998-11-01实施

3.5胶圈的标记方法

胶圈的标记应依次包括以下内容:a)产品名称;

b)纺纱机械类别代号:

c)表面形状代号;

d)内径d,mm,

e)宽度W,mm,

f)厚度s,mm,

g)本标准编号:即FZ/T93050。FZ/T 93050—1998

基本尺寸

29.0,29.5,30.0,30.5,31.0,31.5,32.0,32.5,33.5,34.0,35.0,35.5,36.0,36.5,37.0,37.5,38.0,51.0,75.0,83.0,84.0,90.0,102.024.0,24.5,27.0,28.0,30.0,40.0,41.0,42.0,43.00.90,0.95,1.00,1.05,1.10,1.15,1.20标记示例内径d为37.0mm,宽度W为24.0mm,厚度s为1.00mm的细纱机用内、外平面胶圈,其标记为:

胶圈X-37.0X24.0X1.00FZ/T 930504 要求免费标准bzxz.net

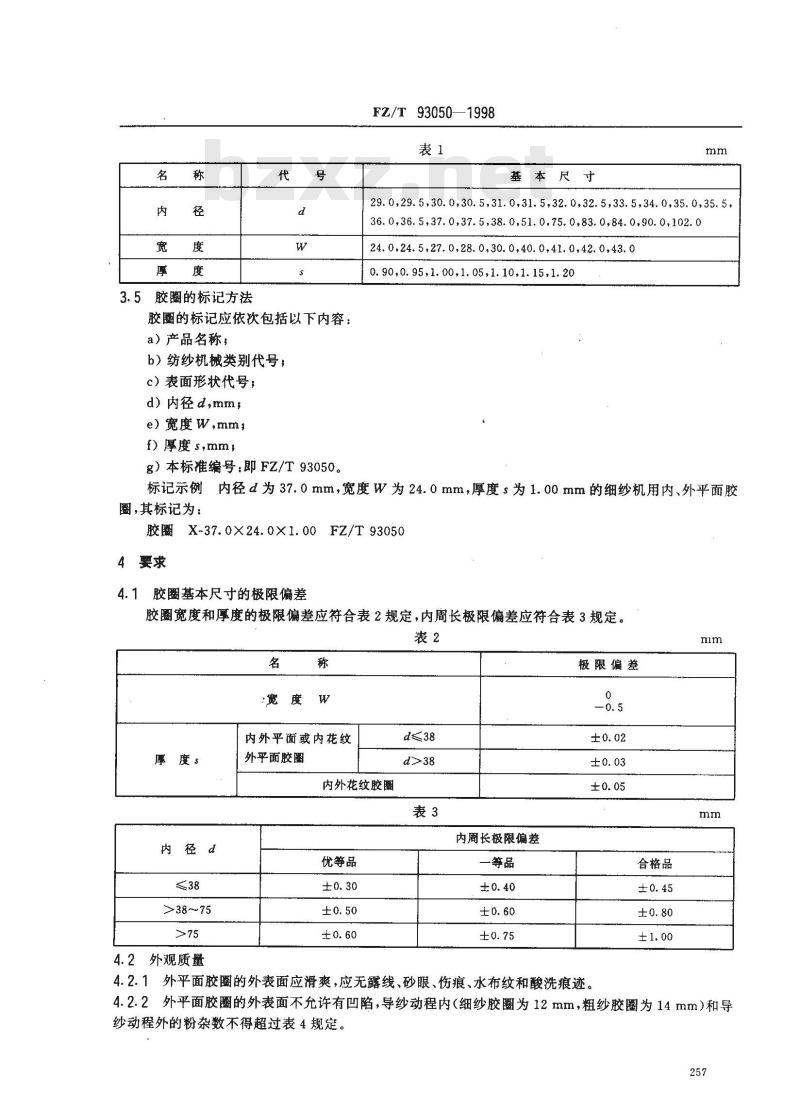

胶圈基本尺寸的极限偏差

胶圈宽度和厚度的极限偏差应符合表2规定,内周长极限偏差应符合表3规定。表2

内外平面或内花纹

厚度:

内径d

>38~75

4.2外观质量

外平面胶圈

内外花纹胶圈

优等品

内周长极限偏差

一等品

极限偏差

合格品

4.2.1外平面胶圈的外表面应滑爽,应无露线、砂眼、伤痕、水布纹和酸洗痕迹。mm

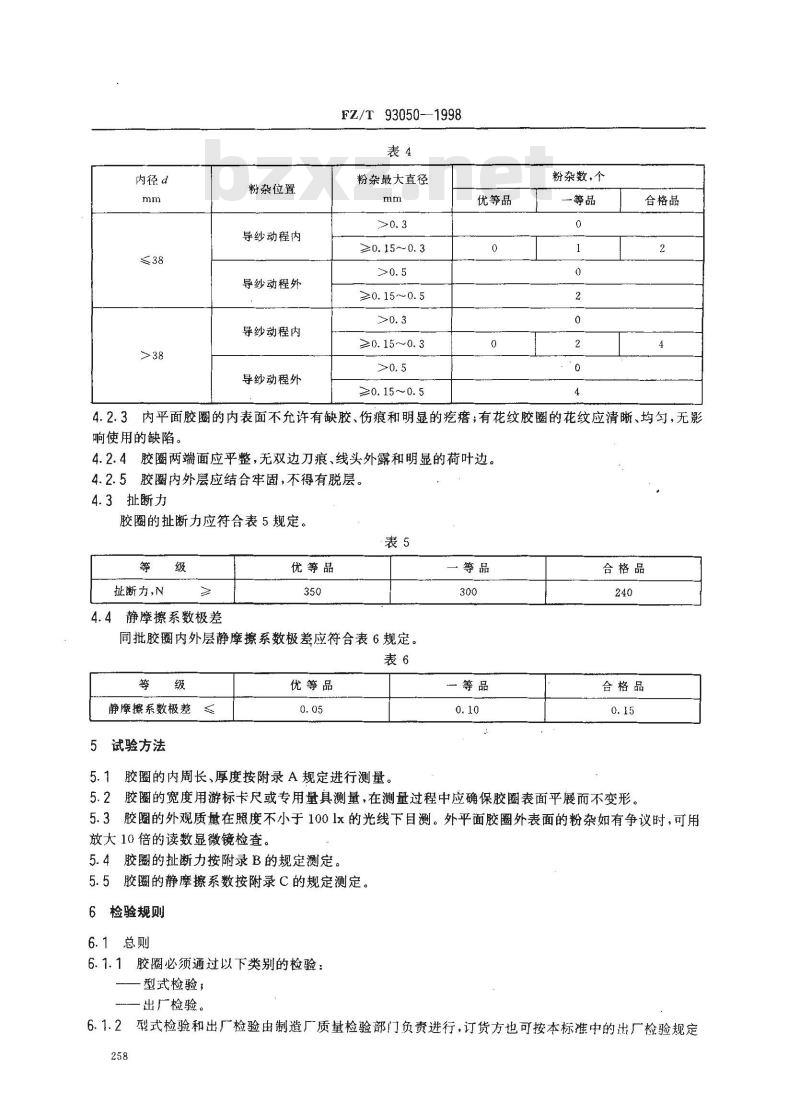

4.2.2外平面胶圈的外表面不允许有凹陷,导纱动程内(细纱胶圈为12mm,粗纱胶圈为14mm)和导纱动程外的粉杂数不得超过表4规定。257

内径d

粉杂位置

导纱动程内

导纱动程外

导纱动程内

导纱动程外

FZ/T 93050-—1998

粉杂最大直径

≥0. 15~ 0. 3

≥0.15~0.5

≥0.15~0.3

≥0.15~0. 5

优等品

粉杂数、个

一等品

合格品

4.2.3内平面胶圈的内表面不允许有缺胶、伤痕和明显的疙瘩;有花纹胶圈的花纹应清晰、均匀,无影响使用的缺陷。

4.2.4胶圈两端面应平整,无双边刀痕、线头外露和明显的荷叶边,4.2.5胶圈内外层应结合牢固,不得有脱层4.3扯断力

胶圈的扯断力应符合表5规定。

扯断力,N

4.4静摩擦系数极差

优等品

同批胶圈内外层静摩擦系数极差应符合表6规定。表6

静摩擦系数极差≤

5试验方法

优等品

5.1胶圈的内周长、厚度按附录A规定进行测量。一等品

一等品

合格品

合格品

5.2胶圈的宽度用游标卡尺或专用量具测量,在测量过程中应确保胶圈表面平展而不变形。5.3胶圈的外观质量在照度不小于1001x的光线下目测。外平面胶圈外表面的粉杂如有争议时,可用放大10倍的读数显微镜检查。

5.4胶圈的扯断力按附录B的规定测定。5.5胶圜的静摩擦系数按附录C的规定测定。6检验规则

6.1总则

6.1.1胶圈必须通过以下类别的检验:型式检验;

一出广检验,

6.1.2型式检验和出厂检验出制造厂质量检验部门负责进行,订货方也可按本标准中的出厂检验规定258

FZ/T93050-1998

对进厂的胶圈进行验收。根据订货方要求,制造厂应提供出厂检验所在周期的型式检验报告。6.1.3型式检验或出厂检验均应以个为单位随机抽取样本,并逐个对样本单位进行检查,被检查的样本单位若有不符合本标准的有关规定时,即为不合格6.2检验

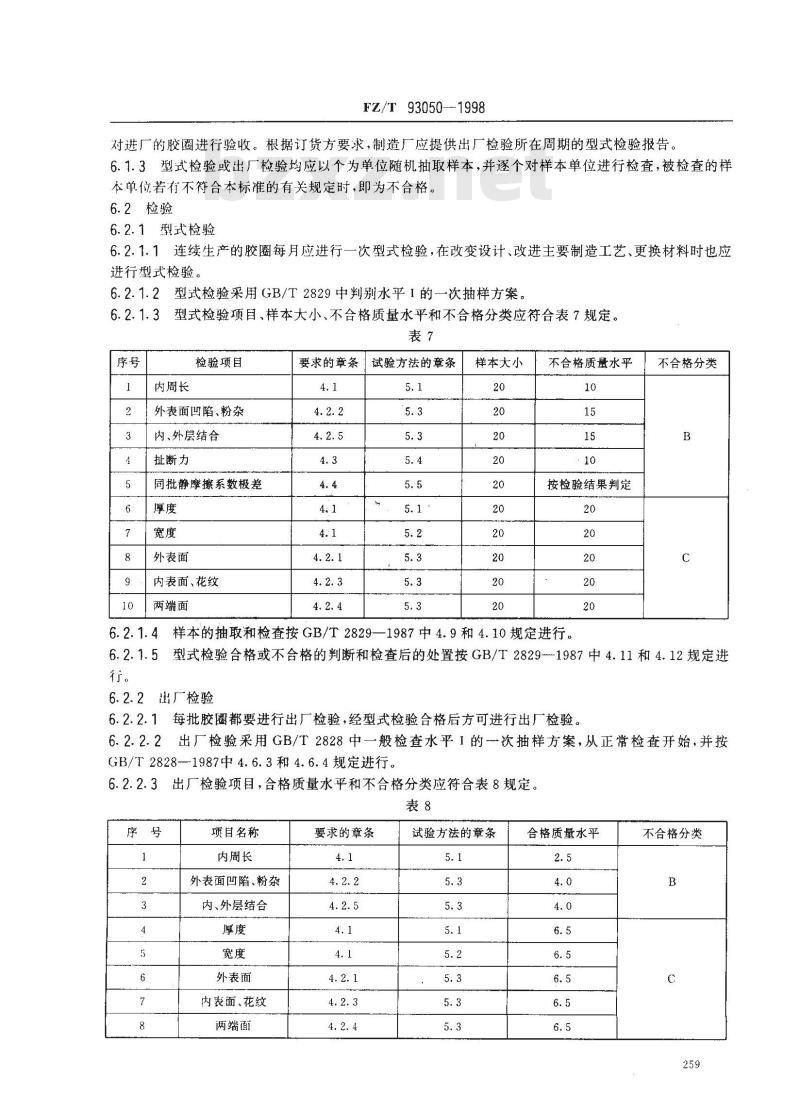

6.2.1型式检验

6.2.1.1连续生产的胶圈每月应进行一次型式检验,在改变设计、改进主要制造工艺、更换材料时也应进行型式检验。

6.2.1.2型式检验采用GB/T2829中判别水平1的一次抽样方案。6.2.1.3型式检验项目、样本大小、不合格质量水平和不合格分类应符合表7规定。表7

内周长

检验项自

外表面凹陷、粉杂

内、外层结合

扯断力

同批静摩擦系数极差

外表面

内表面、花纹

「两端面

要求的章条试验方法的章条

样本大小

不合格质量水平

按检验结果判定

6.2.1.4样本的抽取和检查按GB/T2829—1987中4.9和4.10规定进行。不合格分类

6.2.1.5型式检验合格或不合格的判断和检查后的处置按GB/T28291987中4.11和4.12规定进行。

6.2.2出厂检验

6.2.2.1每批胶圈都要进行出厂检验,经型式检验合格后方可进行出厂检验。6.2.2.2出厂检验采用GB/T2828中一般检查水平1的次抽样方案,从正常检查开始,并按GB/T2828-—1987中4.6.3和4.6.4规定进行。6.2.2.3出厂检验项目,合格质量水平和不合格分类应符合表8规定。表8

项目名称

内周长

外表面凹陷、粉杂

内、外层结合

外表面

内表面、花纹

两端面

要求的章条

试验方法的章条

合格质量水平

不合格分类

FZ/T93050—1998

6.2.2.4样本的抽取和检查按GB/T2828-1987中4.9和4.10规定进行。6.2.2.5出厂检验合格或不合格的判断和检查后的处置按GB/T2828—1987中4.11和4.12规定进行。

7标志、包装、贮存

7.1包装

7.1.1产品包装的准备

7.1.1.1胶圈经检验合格并附有合格证方可进行包装。7.1.1.2包装件基本尺寸应尽量采用GB/T4892规定。7.1.1.3外包装采用GB/T6543—1986表1中2类双瓦楞纸箱,当受内装物尺寸限制需另制包装箱时,应采用GB/T6544一1986第1.1中二类双瓦楞纸板制造。7.1.2产品包装

7.1.2.1胶圈采用适宜的内包装方法,防止在运输过程中受损。7.1.2.2成箱后采用粘合方法封箱,粘合时采用宽度不小于50mm的胶带。7.1.2.3封箱后应用塑料捆扎带按图2所示方法捆扎。塑料拥扎带

7.2标志

胶圈标志分为产品标志和包装标志(运输包装收发货标志和包装储运图示标志),其内容应符合以“下规定。

7.2.1产品标志

a)制造厂名或商标;

b)胶圈内径;

c)制造年月或生产批号。

7.2.2包装标志

7.2.2.1运输包装收发货标志

a)制造厂名;

b)产品标记;

c)数量;

d)颜色;

e)质量等级标志;

f)毛重;

g)生产年月或生产批号;

h)体积(长×宽×高一

7.2.2.2包装储运图示标志

“怕热标志”“怕湿标志”应符合GB1911990中表1规定。7.2.3标志位置及要求

7.2.3.1产品标志应在每个成品胶圈上。260

FZ/T93050—1998

7.2.3.2运输包装收发货标志和包装储运图示标志应分别位于包装箱的侧面和端面。7.2.3.3标志应用油漆、油墨等印色材料涂打或印刷,标志应清晰耐久。7.3存

7.3.1胶圜存放时,应远离热源,免受日光直射和雨雪侵袭,并不得接触酸、碱、油等有损橡胶的物质。7.3.2胶圈自制成之日起,在制造厂的贮存时间不应超过三个月,在使用厂的贮存时间不应超过一年。261

A1试验仪器

FZ/T 93050—1998

附录A

(标准的附录)

胶圈内周长和厚度的测定

胶圈内周长用拉伸测长仪测量,厚度用测厚仪测量。A1.1拉伸测长仪

a)拉伸测长仪由一个固定测量杆和一个与其平行的活动测杆组成;b)测量杆直径为25mm,长度为70mm;活动测量杆的位移速度不小于75mm/min;c)测长仪的示值允许偏差为±0.02mm;d)根据试样的宽度和厚度,测长仪施加试样的张力应符合表A1规定。表A1

>35~45

A1.2测厚仪

厚度:

0. 90 mm~1. 15 mm

力,N

厚度:

a)测厚仪有测量杆,表面呈扁平形,测量头的最小接触面积为30mm2;b)测厚仪的示值允许偏差为士0.005mm;c)测厚仪应能测出胶圈所有部分的厚度;d)测厚仪施加试样的压力为50kPa(5N/cm2)。A2试样

试样为成品胶圈。

A3试验条件

A3.1试验标准环境

a)温度:(23±2)C;

b)相对湿度:(50士5)%。

A3.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16h。A4试验步骤及结果表示

A4.1内周长

A4.1.1根据试样的宽度和厚度按A1.1d)规定调节施加试样的张力。A4.1.2将平展而无变形的试样套在测量杆上,打开测量开关,活动测量杆开始移动,当活动测量杆到达表A1所示的标准张力值时,读取测长仪示值,即为试样内周长。A4.2厚度

A4.2.1按A1.2d)规定调节施加试样的压力。262

FZ/T 93050—1998

A4.2.2在每个试样上随机测量三点,取测量值的中位数为测定结果,精确到0.01mm,附录B

(标准的附录)

胶圈扯断力试验方法

B1试验仪器

a)拉力试验机应符合HG/T2369的规定,其测力精度应达到B级。b)拉力试验机夹持器的移动速度应为(300土30)mm/min。c)摆锤式拉力试验机的最少负荷分度不应大于满标负荷的2%。B2试样

B2.1试样形状为长方形,其长度为95mm,宽度为20mm士0.20mm,厚度为样本单位本身的厚度。B2.2试样制备应符合以下要求。B2.2.1将胶圈沿宽度方向剪开,按B2.1规定在中心部位裁取一个试样。B2.2.2试样两长边应与胶圈的两侧边平行。B2.2.3试样内外层结合应牢固,不得脱层,两侧边应平整。B2.2.4在试样的两端用不影响试样物理性能的印色分别划出两条平行标线,每条标线应与试样中心等距,标线间距离为70mm。

B3试验条件

B3.1试验标准环境

a)温度:(23±2)℃,

b)相对湿度:(50±5)%。

B3.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16h。B4试验步骤及结果表示

B4.1按B1b)规定调节夹持器的移动速度。B4.2按标线将试样平行地夹持在上、下夹持器上,并使标线面向操作者。B4.3开动试验机,拉伸试样直至破坏。B4.4试样破坏时的最大负荷即为扯断力,精确到0.1N。B4.5试样在标线外破坏时,试验结果无效,并应另补试样。附 录C

(标准的附录)

胶膠静摩擦系数试验方法

C1试验原理

用斜面法测定金属重物在胶圈表面开始滑动瞬间工作台面的旋转角度,求得重物表面与胶圈表面间的静摩擦系数。

C2试验仪器

静摩擦系数测定仪应符合以下要求a)角度盘的最小分度值不大于20°;93050—1998

b)工作台面的旋转角速度不大于160°/min;c)在重物滑动瞬间,工作台面应能自动停止旋转;d)重物工作面要求平整,其粗糙度R。应为0.80μum;e)仪器示值的允许偏差为土5%。C3试样

试样为成品胶圈或沿宽度方向剪开的成品胶圖。C4试验条件

C4.1试验标准环境

a)温度:(23±2)℃

b)相对湿度:(50±5)%。

C4.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16 h。C5试验步骤及结果表示

C5.1调整工作台面呈水平状态。C5.2将试样夹持在工作台面上,放置重物(一次放好,切勿来回移动)。C5.3重物放置10s30s后,使工作台面旋转C5.4当工作台旋转停止后,读取旋转角度6。C5.5静摩擦系数μ可按式(C1)进行计算,亦可查表求得。μ= tgo

式中;—-重物在胶圈表面滑动瞬间工作台面旋转的角度,(°)。C5.6计算结果精确到0.01。

(CI)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准非等效采用国际标准1SO5235:1977《纺织机械与附件环锭细纱机和粗纱机上下胶圈》。

本标准是根据FZ/T93005一1991《棉纺牵伸胶圈》进行修订的。根据我国环锭细纱机和粗纱机用胶圈的使用情况,本标准采用了ISO5235中列出的胶圈的部分尺寸规格以及内径和厚度的测量原理和方法,补充了适于我国现行环锭细纱机和粗纱机使用的胶圈的尺寸规格;同时按照我国产品标准编写规定的要求,补充了产品分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存的技术内容。本标准根据GB/T1.1和GB/T1.3的要求,标准名称突出主体要素,定名为《环锭细纱机和粗纱机用胶圈》;编排格式上增加了前言和附录;技术内容方面,保留了原标准中的尺寸规格,同时根据标准的实施及近几年来新产品开发、技术发展情况,在产品分类与命名一章增列了花纹胶圈及相关内容;对技术要求作了适当的修改;补充完善了检验规则。对FZ/T93005--1991进行修订时,涉及到FZ/T90039.1~90039.4—1992《纺纱牵伸胶圈试验方法》系列标准同时修订,因本标准不规定胶圈外层动摩擦系数要求,因而相应的试验方法标准,即FZ/T90039.3-1992《纺纱牵伸胶圈试验方法动摩擦系数》随之取消,其他三项试验方法标准,即FZ/T90039.1-1992《纺纱牵伸胶圈试验方法内周长和厚度》、FZ/T90039.2-—1992《纺纱牵伸胶圈试验方法扯断力》和FZ/T90039.4一1992《纺纱牵伸胶圈试验方法静摩擦系数》,由于仅被本标准使用,因而不必要制定为独立的试验方法标准,故将其作为本标准的附录。本标准自生效之日起,同时代替FZ/T93005—1991,FZ/T90039.1~90039.21992,FZ/T90039.4--1992(FZ/T90039.3—1992作废)。本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是标准的附录。本标准由原中国纺织总会技术装备部提出。本标准由陕西纺织器材研究所归口。本标准由陕西纺织器材研究所负责起草,无锡二橡胶股份有限公司、如东纺织橡胶厂、天津市纺织橡胶厂、天津市纺织机械器材研究所参加起草。本标准主要起草人:王玉华、展盛仙、陈亮、麾益民、吴国轩、高锦祥、周家骧。255

1范围

中华人民共和国纺织行业标准

环锭细纱机和粗纱机用胶圈

Aprons for ring-spinning frames and speed framesFZ/T 93050—1998

neq ISO 5235:1977

代替FZ/T93005-1991

FZ/T 90039.190039.2—1992

FZ/T 90039. 4—1992

本标准规定了环锭细纱机和粗纱机用胶圈(以下简称“胶圈”)的产品分类与命名、要求、试验方法、:检验规则和标志、包装、贮存。本标准适用于环锭细纱机和粗纱机纺棉、化纤用胶圈。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB191—1990包装储运图示标志

GB/T2828—1987

逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T 2829--1987

周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)GB/T 4892—1996

硬质直方体运输包装尺寸系列

GB/T 6543—1986

5瓦楞纸箱

GB/T 6544—1986

5瓦楞纸板

HG/T 2369-1992

橡胶塑料拉力试验机技术条件

3产品分类与命名

3.1根据纺纱机械的类别,胶圈分为细纱胶圈(代号X)和粗纱胶圈(代号C)。3.2根据表面状态,胶圈分为内、外平面胶圈(代号略),内花纹、外平面胶圈(代号HP)和内、外花纹胶圜(代号HH)。

3.3根据内周长极限偏差、扯断力、静摩擦系数极差和导纱动程内外的粉杂数,胶圈分为优等品、一等品和合格品。

3.4胶圈的结构型式见图1,基本尺寸见表1。w

国家纺织工业局1998-10-07批准256

1998-11-01实施

3.5胶圈的标记方法

胶圈的标记应依次包括以下内容:a)产品名称;

b)纺纱机械类别代号:

c)表面形状代号;

d)内径d,mm,

e)宽度W,mm,

f)厚度s,mm,

g)本标准编号:即FZ/T93050。FZ/T 93050—1998

基本尺寸

29.0,29.5,30.0,30.5,31.0,31.5,32.0,32.5,33.5,34.0,35.0,35.5,36.0,36.5,37.0,37.5,38.0,51.0,75.0,83.0,84.0,90.0,102.024.0,24.5,27.0,28.0,30.0,40.0,41.0,42.0,43.00.90,0.95,1.00,1.05,1.10,1.15,1.20标记示例内径d为37.0mm,宽度W为24.0mm,厚度s为1.00mm的细纱机用内、外平面胶圈,其标记为:

胶圈X-37.0X24.0X1.00FZ/T 930504 要求免费标准bzxz.net

胶圈基本尺寸的极限偏差

胶圈宽度和厚度的极限偏差应符合表2规定,内周长极限偏差应符合表3规定。表2

内外平面或内花纹

厚度:

内径d

>38~75

4.2外观质量

外平面胶圈

内外花纹胶圈

优等品

内周长极限偏差

一等品

极限偏差

合格品

4.2.1外平面胶圈的外表面应滑爽,应无露线、砂眼、伤痕、水布纹和酸洗痕迹。mm

4.2.2外平面胶圈的外表面不允许有凹陷,导纱动程内(细纱胶圈为12mm,粗纱胶圈为14mm)和导纱动程外的粉杂数不得超过表4规定。257

内径d

粉杂位置

导纱动程内

导纱动程外

导纱动程内

导纱动程外

FZ/T 93050-—1998

粉杂最大直径

≥0. 15~ 0. 3

≥0.15~0.5

≥0.15~0.3

≥0.15~0. 5

优等品

粉杂数、个

一等品

合格品

4.2.3内平面胶圈的内表面不允许有缺胶、伤痕和明显的疙瘩;有花纹胶圈的花纹应清晰、均匀,无影响使用的缺陷。

4.2.4胶圈两端面应平整,无双边刀痕、线头外露和明显的荷叶边,4.2.5胶圈内外层应结合牢固,不得有脱层4.3扯断力

胶圈的扯断力应符合表5规定。

扯断力,N

4.4静摩擦系数极差

优等品

同批胶圈内外层静摩擦系数极差应符合表6规定。表6

静摩擦系数极差≤

5试验方法

优等品

5.1胶圈的内周长、厚度按附录A规定进行测量。一等品

一等品

合格品

合格品

5.2胶圈的宽度用游标卡尺或专用量具测量,在测量过程中应确保胶圈表面平展而不变形。5.3胶圈的外观质量在照度不小于1001x的光线下目测。外平面胶圈外表面的粉杂如有争议时,可用放大10倍的读数显微镜检查。

5.4胶圈的扯断力按附录B的规定测定。5.5胶圜的静摩擦系数按附录C的规定测定。6检验规则

6.1总则

6.1.1胶圈必须通过以下类别的检验:型式检验;

一出广检验,

6.1.2型式检验和出厂检验出制造厂质量检验部门负责进行,订货方也可按本标准中的出厂检验规定258

FZ/T93050-1998

对进厂的胶圈进行验收。根据订货方要求,制造厂应提供出厂检验所在周期的型式检验报告。6.1.3型式检验或出厂检验均应以个为单位随机抽取样本,并逐个对样本单位进行检查,被检查的样本单位若有不符合本标准的有关规定时,即为不合格6.2检验

6.2.1型式检验

6.2.1.1连续生产的胶圈每月应进行一次型式检验,在改变设计、改进主要制造工艺、更换材料时也应进行型式检验。

6.2.1.2型式检验采用GB/T2829中判别水平1的一次抽样方案。6.2.1.3型式检验项目、样本大小、不合格质量水平和不合格分类应符合表7规定。表7

内周长

检验项自

外表面凹陷、粉杂

内、外层结合

扯断力

同批静摩擦系数极差

外表面

内表面、花纹

「两端面

要求的章条试验方法的章条

样本大小

不合格质量水平

按检验结果判定

6.2.1.4样本的抽取和检查按GB/T2829—1987中4.9和4.10规定进行。不合格分类

6.2.1.5型式检验合格或不合格的判断和检查后的处置按GB/T28291987中4.11和4.12规定进行。

6.2.2出厂检验

6.2.2.1每批胶圈都要进行出厂检验,经型式检验合格后方可进行出厂检验。6.2.2.2出厂检验采用GB/T2828中一般检查水平1的次抽样方案,从正常检查开始,并按GB/T2828-—1987中4.6.3和4.6.4规定进行。6.2.2.3出厂检验项目,合格质量水平和不合格分类应符合表8规定。表8

项目名称

内周长

外表面凹陷、粉杂

内、外层结合

外表面

内表面、花纹

两端面

要求的章条

试验方法的章条

合格质量水平

不合格分类

FZ/T93050—1998

6.2.2.4样本的抽取和检查按GB/T2828-1987中4.9和4.10规定进行。6.2.2.5出厂检验合格或不合格的判断和检查后的处置按GB/T2828—1987中4.11和4.12规定进行。

7标志、包装、贮存

7.1包装

7.1.1产品包装的准备

7.1.1.1胶圈经检验合格并附有合格证方可进行包装。7.1.1.2包装件基本尺寸应尽量采用GB/T4892规定。7.1.1.3外包装采用GB/T6543—1986表1中2类双瓦楞纸箱,当受内装物尺寸限制需另制包装箱时,应采用GB/T6544一1986第1.1中二类双瓦楞纸板制造。7.1.2产品包装

7.1.2.1胶圈采用适宜的内包装方法,防止在运输过程中受损。7.1.2.2成箱后采用粘合方法封箱,粘合时采用宽度不小于50mm的胶带。7.1.2.3封箱后应用塑料捆扎带按图2所示方法捆扎。塑料拥扎带

7.2标志

胶圈标志分为产品标志和包装标志(运输包装收发货标志和包装储运图示标志),其内容应符合以“下规定。

7.2.1产品标志

a)制造厂名或商标;

b)胶圈内径;

c)制造年月或生产批号。

7.2.2包装标志

7.2.2.1运输包装收发货标志

a)制造厂名;

b)产品标记;

c)数量;

d)颜色;

e)质量等级标志;

f)毛重;

g)生产年月或生产批号;

h)体积(长×宽×高一

7.2.2.2包装储运图示标志

“怕热标志”“怕湿标志”应符合GB1911990中表1规定。7.2.3标志位置及要求

7.2.3.1产品标志应在每个成品胶圈上。260

FZ/T93050—1998

7.2.3.2运输包装收发货标志和包装储运图示标志应分别位于包装箱的侧面和端面。7.2.3.3标志应用油漆、油墨等印色材料涂打或印刷,标志应清晰耐久。7.3存

7.3.1胶圜存放时,应远离热源,免受日光直射和雨雪侵袭,并不得接触酸、碱、油等有损橡胶的物质。7.3.2胶圈自制成之日起,在制造厂的贮存时间不应超过三个月,在使用厂的贮存时间不应超过一年。261

A1试验仪器

FZ/T 93050—1998

附录A

(标准的附录)

胶圈内周长和厚度的测定

胶圈内周长用拉伸测长仪测量,厚度用测厚仪测量。A1.1拉伸测长仪

a)拉伸测长仪由一个固定测量杆和一个与其平行的活动测杆组成;b)测量杆直径为25mm,长度为70mm;活动测量杆的位移速度不小于75mm/min;c)测长仪的示值允许偏差为±0.02mm;d)根据试样的宽度和厚度,测长仪施加试样的张力应符合表A1规定。表A1

>35~45

A1.2测厚仪

厚度:

0. 90 mm~1. 15 mm

力,N

厚度:

a)测厚仪有测量杆,表面呈扁平形,测量头的最小接触面积为30mm2;b)测厚仪的示值允许偏差为士0.005mm;c)测厚仪应能测出胶圈所有部分的厚度;d)测厚仪施加试样的压力为50kPa(5N/cm2)。A2试样

试样为成品胶圈。

A3试验条件

A3.1试验标准环境

a)温度:(23±2)C;

b)相对湿度:(50士5)%。

A3.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16h。A4试验步骤及结果表示

A4.1内周长

A4.1.1根据试样的宽度和厚度按A1.1d)规定调节施加试样的张力。A4.1.2将平展而无变形的试样套在测量杆上,打开测量开关,活动测量杆开始移动,当活动测量杆到达表A1所示的标准张力值时,读取测长仪示值,即为试样内周长。A4.2厚度

A4.2.1按A1.2d)规定调节施加试样的压力。262

FZ/T 93050—1998

A4.2.2在每个试样上随机测量三点,取测量值的中位数为测定结果,精确到0.01mm,附录B

(标准的附录)

胶圈扯断力试验方法

B1试验仪器

a)拉力试验机应符合HG/T2369的规定,其测力精度应达到B级。b)拉力试验机夹持器的移动速度应为(300土30)mm/min。c)摆锤式拉力试验机的最少负荷分度不应大于满标负荷的2%。B2试样

B2.1试样形状为长方形,其长度为95mm,宽度为20mm士0.20mm,厚度为样本单位本身的厚度。B2.2试样制备应符合以下要求。B2.2.1将胶圈沿宽度方向剪开,按B2.1规定在中心部位裁取一个试样。B2.2.2试样两长边应与胶圈的两侧边平行。B2.2.3试样内外层结合应牢固,不得脱层,两侧边应平整。B2.2.4在试样的两端用不影响试样物理性能的印色分别划出两条平行标线,每条标线应与试样中心等距,标线间距离为70mm。

B3试验条件

B3.1试验标准环境

a)温度:(23±2)℃,

b)相对湿度:(50±5)%。

B3.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16h。B4试验步骤及结果表示

B4.1按B1b)规定调节夹持器的移动速度。B4.2按标线将试样平行地夹持在上、下夹持器上,并使标线面向操作者。B4.3开动试验机,拉伸试样直至破坏。B4.4试样破坏时的最大负荷即为扯断力,精确到0.1N。B4.5试样在标线外破坏时,试验结果无效,并应另补试样。附 录C

(标准的附录)

胶膠静摩擦系数试验方法

C1试验原理

用斜面法测定金属重物在胶圈表面开始滑动瞬间工作台面的旋转角度,求得重物表面与胶圈表面间的静摩擦系数。

C2试验仪器

静摩擦系数测定仪应符合以下要求a)角度盘的最小分度值不大于20°;93050—1998

b)工作台面的旋转角速度不大于160°/min;c)在重物滑动瞬间,工作台面应能自动停止旋转;d)重物工作面要求平整,其粗糙度R。应为0.80μum;e)仪器示值的允许偏差为土5%。C3试样

试样为成品胶圈或沿宽度方向剪开的成品胶圖。C4试验条件

C4.1试验标准环境

a)温度:(23±2)℃

b)相对湿度:(50±5)%。

C4.2试样状态调节

试样在试验标准环境下放置时间不少于16 h。C5试验步骤及结果表示

C5.1调整工作台面呈水平状态。C5.2将试样夹持在工作台面上,放置重物(一次放好,切勿来回移动)。C5.3重物放置10s30s后,使工作台面旋转C5.4当工作台旋转停止后,读取旋转角度6。C5.5静摩擦系数μ可按式(C1)进行计算,亦可查表求得。μ= tgo

式中;—-重物在胶圈表面滑动瞬间工作台面旋转的角度,(°)。C5.6计算结果精确到0.01。

(CI)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。