GB 14622-2000

基本信息

标准号: GB 14622-2000

中文名称:摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:已作废

发布日期:2000-08-21

实施日期:2001-07-01

作废日期:2003-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:701800

相关标签: 摩托车 排气 污染物 排放 限值 测量方法 工况

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>空气质量>>13.040.50移动源排放限值

中标分类号:环境保护>>污染物排放标准>>Z64流动污染源排放标准

关联标准

替代情况:GB/T 14622-1993 GB 14621-1993部分;被GB 14622-2002代替

采标情况:ECE R40.01-1989 MOD 97/24/EC-1999 NEQ 97/24/EC MOD

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-17097

页数:24页

标准价格:14.0 元

出版日期:2004-04-10

相关单位信息

标准简介

本标准规定了摩托车排气中一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物的排放限值及其测试方法。本标准适用于整车整备质量小于400kg、发动机排量大于50mL、最大设计车速大于50km/h的装有火花点火式发动机的两轮或三轮摩托车。 GB 14622-2000 摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法) GB14622-2000 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB14622-2000

前·言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国标准化法》,控制摩托车排气污染物的排放,改善环境空气质量,特制定本标准。本标准是对:

GB14621--1993《摩托车排气污染物排放标准》的部分修订;GB/T146221993《摩托车排气污染物的测量工况法》的全部修订。本标准代替GB14621--1993《摩托车排气污染物排放标准》中工况法测量排气污染物排放标准值部分和速法测量排气污染物排放标准值中有关定型车和新生产车部分的内容。本标准全部代替GB/T14622—1993《摩托车排气污染物的测量工况法》。本标准试验方法等效采用联合国欧洲经济委员会(ECE)1989年8月29日发布的ECER40.01《关于气体污染物排放对装有火花点火发动机的摩托车认证的统一规定》的全部技术内容,并参照欧盟(EU)1999年6月17日生效的97/24/EC中第5章附录2《由摩托车和三轮机动车引起的对大气污染的测量要求》的内容及我国的实际情况进行了修改;排放限值等同采用97/24/EC中对摩托车的排放要求。

对需加装催化器方可达标的摩托车,执行标准时要充分考虑各地供应达到欧1标准要求的燃油的保障能力。凡能提供符合欧I标准所要求燃油的地区,各企业应提供符合本标准要求的摩托车产品。本标的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E都是标准的附录。本标准由国家机械工业局提出。本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:国家摩托车质量监督检验中心。本标主要起草人:孙海洲、魏逊蒙、段保民、王奎顺、柳庆华。1范围

中华人民共和国国家标准

摩托车排气污染物限值及测试方法Limits and measurement methodsfor emissions of pollutants from motorcyclesGB14622-2000

部分代替GB14621—1993

代替GB/T14622—1993

本标准规定了摩托车排气中一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NO)的排放限值及其测试方法。

本标准适用于整车整备质量小于400kg、发动机排量大于50mL、最大设计车速大于50km/h的装有火花点火式发动机的两轮或三轮摩托车。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T5359.5--1996摩托车和轻便摩托车术语两轮车质量GB/T5359.6--1996摩托车和轻便摩托车术语三轮车质量3定义

本标准采用下列定义。

3.1基准质量

指摩托车的整车整备质量(按GB/T5359.5、GB/T5359.6)加上75kg驾驶员质量。3.2发动机曲轴箱

发动机的内部或外部空间,该空间通过内部或外部的通道与油底壳相连,气体或蒸气可以通过该通道逸出。

3.3气体污染物

指一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和用二氧化氮当量表示的氮氧化物(NO)。3.4稀释排气

指摩托车排气用周围空气稀释后的均匀混合气。4

试验分类

按试验性质分为型式认证试验和生产一致性检查试验。4.1型式认证试验时,生产企业应提交一辆代表该车型的摩托车,进行第5章规定的试验。4.2生产一致性检查试验时,从经本标准型式认证试验合格的成批生产的摩托车中任意抽取一辆,进行第6章规定的试验。

国象质量技术监督局2000-08-21批准2001-07-01实施

5型式认证试验

5.1概述

GB 14622--2000

影响气体污染物排放的零部件,其设计、制造和装配应能保证摩托车在正常使用条件下,即使受到振动,仍应符合本标准的要求。5.2试验说明

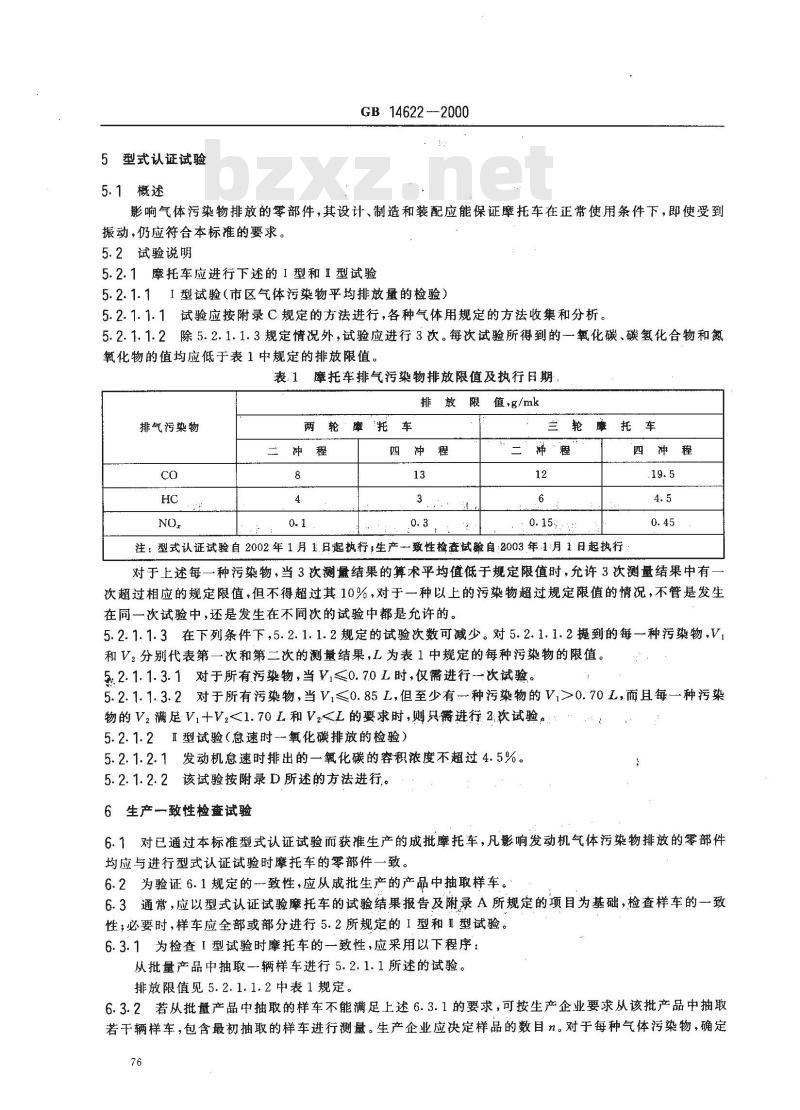

5.2.1摩托车应进行下述的I型和I型试验5.2.1.11型试验(市区气体污染物平均排放量的检验)5.2.1.1.1试验应按附录C规定的方法进行,各种气体用规定的方法收集和分析,5.2.1.1.2除5.2.1.1.3规定情况外,试验应进行3次。每次试验所得到的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物的值均应低于表1中规定的排放限值表.1摩托车排气污染物排放限值及执行日期排放限值,g/mk

排气污染物

两轮摩托车

二冲程

四冲程

兰轮摩托车

注:型式认证试验自2002年1月1.日起执行,生产致性检查试验自:2003年-1月1日起执行四冲程

对于上述每一种污染物,当3次测量结果的算术平均值低于规定限值时,允许3次测量结果中有次超过相应的规定限值,但不得超过其10%,对于一种以上的污染物超过规定限值的情况,不管是发生在同一次试验中,还是发生在不同次的试验中都是允许的。5.2.1.1.3在下列条件下,5.2.1.1.2规定的试验次数可减少。对5.2.1.1.2提到的每一种污染物V1和V2分别代表第一次和第二次的测量结果,L为表1中规定的每种污染物的限值。5:2. 1. 1.3.1对于所有污染物,当V,≤0. 7.0 L时,仅需进行一次试验。5.2.1.1.3.2对于所有污染物,当V,≤0.85L,但至少有种污染物的V1>0.70L,而且每一种污染物的V2满足V,+V2<1.70L和V2L的要求时,则只需进行2次试验。5.2.1.2I型试验(急速时一氧化碳排放的检验)5.2.1.2.1发动机怠速时排出的一氧化碳的容积浓度不超过4.5%。5.2.1.2.2该试验按附录D所述的方法进行。6生产一致性检查试验

6.1对已通过本标准型式认证试验而获准生产的成批摩托车,凡影响发动机气体污染物排放的零部件均应与进行型式认证试验时摩托车的零部件一致。6.2为验证6.1规定的一致性,应从成批生产的产品中抽取样车。6.3通常,应以型式认证试验摩托车的试验结果报告及附录A所规定的项目为基础,检查样车的一致性;必要时,样车应全部或部分进行5.2所规定的I型和Ⅱ型试验。6.3.1为检查I型试验时摩托车的一致性,应采用以下程序:从批量产品中抽取一辆样车进行5.2.1.1所述的试验。排放限值见5.2.1.1.2中表1规定。6.3.2若从批量产品中抽取的样车不能满足上述6.3.1的要求,可按生产企业要求从该批产品中抽取若干辆样车,包含最初抽取的样车进行测量。生产企业应决定样品的数目n。对于每种气体污染物,确定76

GB 14622 --2000

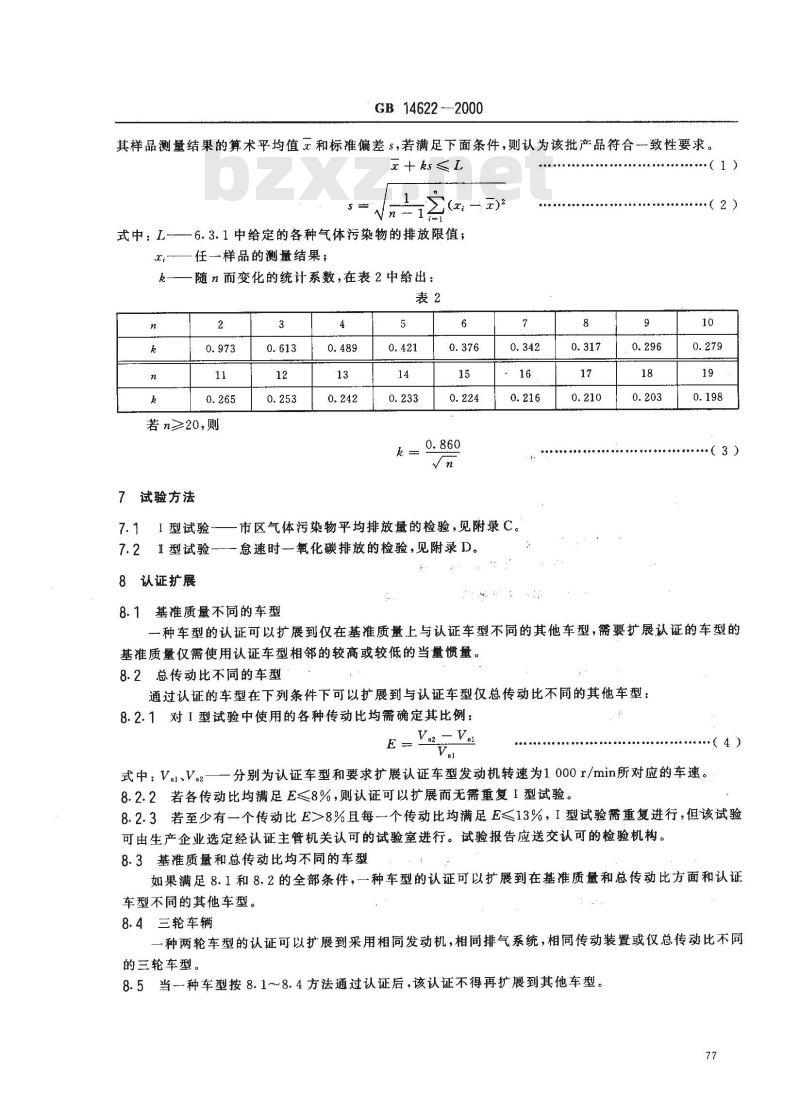

其样品测量结果的算术平均值元和标准偏差s,若满足下面条件,则认为该批产品符合致性要求。a+ks≤L

式中:L—-6.3.1中给定的各种气体污染物的排放限值;任一样品的测量结果;

k—随n而变化的统计系数,在表2中给出:表2

若n≥20,则

7试验方法

I型试验~

I型试验

8认证扩展

市区气体污染物平均排放量的检验,见附录C。怠速时一氧化碳排放的检验,见附录D。8.1

基准质量不同的车型

·(3)

一种车型的认证可以扩展到仅在基准质量上与认证车型不同的其他车型,需要扩展认证的车型的基准质量仅需使用认证车型相邻的较高或较低的当量惯量。8.2总传动比不同的车型

通过认证的车型在下列条件下可以扩展到与认证车型仅总传动比不同的其他车型:8.2.1对1型试验中使用的各种传动比均需确定其比例:E

式中: Val.Va2-

Va2 .- Val

分别为认证车型和要求扩展认证车型发动机转速为1000r/min所对应的车速。8.2.2若各传动比均满足E<8%,则认证可以扩展而无需重复1型试验。(4

8.2.3若至少有一个传动比E8%且每个传动比均满足E≤13%,I型试验需重复进行,但该试验可由生产企业选定经认证主管机关认可的试验室进行。试验报告应送交认可的检验机构。8.3基准质量和总传动比均不同的车型如果满足8.1和8.2的全部条件,一种车型的认证可以扩展到在基准质量和总传动比方面和认证车型不同的其他车型。

8.4三轮车辆

一种两轮车型的认证可以扩展到采用相同发动机,相同排气系统,相同传动装置或仪总传动比不同的三轮车型。

8.5当--种车型按8.1~8.4方法通过认证后,该认证不得再扩展到其他车型。77

发动机

制造厂

GB14622—2000

附录A

(标准的附录)

发动机的主要特性和与进行试验有关的资料循环:四冲程或二冲程1)

气缸数及排列,

气缸工作容积

压缩比

燃烧室和活塞包括活塞环的图纸A1.10

冷却系统

有无增压器及增压系统的说明

曲轴箱窜气再循环装置(说明及简图)空气滤清器:图纸或厂牌及型号润滑系统(二冲程发动机:分离润滑或混合润滑)附加排气净化装置(如有且不属于其他项目)说明和简图A2

进气和燃油供给

A3.1进气系统和附件(进气消声器、加热装置、附加进气口等)的说明和图示A3.2燃料供给

A3.2.1使用化油器1)

A3.2.1.1厂牌

A3.2.1.2型号

A3.2.1.3调整2

A3.2.1.3.1量孔

A3. 2.1. 3. 2

浮子室油面高度

A3.2.1.3.3

A3.2.1.3.4浮子质量

A3.2.1:3.5浮子针阀

A3.2.1.4手动或自动阻风门\)

A3.2.1.5供油泵

压力\

A3.2.2使用喷射器1)

1)划掉不适用者。

2)注明公差。

或人对应于不同空气

流量的供油曲线1>2)

闭合度调整2)

或特性曲线2)

A3.2.2.1泵

A3.2.2.1.1厂牌

A3.2.2.1.2型号

A3.2.2.1.3油泵排量

A3.2.2.2喷射器

A3.2.2.2.1厂牌

A3.2.2.2.2型号

A3.2.2.2.3校正

气门正时

A4.1机械操纵的气门正时

GB 14622 --2000

mm2/行程(泵速

Pa1)2)或特性曲线1)2)

A4.1.1气门最大升程和相对上、下止点的气门开启角和关闭角A4.1.2基准间隙及调整间隙1)

A4.2气口的布置

A4.2.1活塞在上止点时曲轴箱的空间容积A4.2.2若为笛簧阀,需有其技术说明(附尺寸图)r/min)1>2)或特性曲线1>2)

A4.2.3进气口、扫气口和排气口及其相应的气门相位图的技术说明(附尺寸图)点火系统

A5.1分电器

A5.1.1厂牌

A5.1.2型号

A5.1.3点火提前曲线\

A5.1.4点火正时3)

A5.1.5断电器触点间隙2

排气系统

技术说明和简图

A7试验条件的附加说明

A7.1润滑油

A7.1.1厂牌

A7.1.2型号

(若为混合润滑,需说明混合油中润滑油所占比例)A7.2火花塞

A7.2.1厂牌

A7.2.2型号

A7.2.3火花塞调整间隙

A7.3点火线圈

A7.3.1厂牌

1)划掉不适用者。

2)注明公差。

A7.3.2型号

A7.4点火器

A7.4.1厂牌

A7.4.2型号

GB 14622—2000

A7.5急速系统依据5.2.1.2.1的调整说明和相关要求A7.6

发动机急速时,排气中氧化碳的容积含量(生产企业标准)A8

发动机性能

怠速转速

发动机在最大功率时的转速

最大功率

产品名称或车辆商标

摩托车型号

生产企业的名称和地址

r/min2)

r/min2)

附录B

(标准的附录)

试验结果报告

如有生产企业代理人,其名称和地址B4

B5整车整备质量

B5.1摩托车的基准质量

B6摩托车的最大总质量

B7变速器

B7.1手动/自动1)

挡位数

B7.3变速器速比2)

“-挡速比

二挡速比。

三挡速比

末级传动比

轮胎:规格

动态滚动周长

B7.4按附录C中C3.1.5的性能检查B8基准燃料No.

B9提交试验的摩托车

B10负责进行试验的检验机构

B11检验机构签发报告的日期

2检验机构签发的报告编号

I型试验测得的结果CO:www.bzxz.net

1)划掉不适用者。

2)如摩托车装有自动变速器,则给出所有主要的技术参数。80

B14I 型试验测得的结果

B15试验地点

B16试验日期

B17签署

B18本试验结果报告应附有下列文件:GB14622—2000

份填写完整的本标准附录A及有关图纸和简图;一张发动机照片。

附录C

(标准的附录)

I型试验·

(市区气体污染物平均排放量的检验)C1概述

摩托车应置于装有功率吸收装置和惯量模拟装置的底盘测功机上,一次试验持续780s、由4个连续运行的循环组成。每一循环由15工况组成(急速、加速、匀速、减速等)。试验期间应用空气稀释排气,并使混合气的容积流量保持恒定。在试验过程中,连续的混合气取样气流被送人取样袋,以便依次确定一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和二氧化碳的浓度(取试验平均值)。C2底盘测功机上的运行循环

C2.1循环说明

底盘测功机上的运行循环应按表C1和附件CA所示。C2.2运行循环的般条件

必要时应进行预试验循环,以便确定如何最好地操作加速油门和制动器,从而获得接近理论循环所规定范围内的实际循环。

C2.3变速器的使用

C2.3.1变速器的使用应按下述要求进行:C2.3.1.1等速时,应尽可能使发动机转速处于最大转速的50%~90%。如果有个以上挡位满足这要求,则取其较高挡位进行摩托车试验。C2.3.1.2加速时,应使用能给出最大加速度的挡位进行摩托车试验,当发动机转速达到最大功率转速的110%时,应提高一挡继续试验。如果摩托车使用一挡达到了20km/h或使用二挡达到了35km/h,此时应提高一一挡,在这种情况下不允许再提高挡位。在加速阶段,若在该固定车速点已完成换挡,则应在摩托车进人等速阶段时所处的挡位进行接下来的等速阶段试验,此时可不考虑发动机转速。C2.3.1.3减速时,在发动机出现急速运转不平稳之前,或者当发动机转速降到最大功率转速的30%时,即应降低一挡。减速时不得降至最低挡。C2.3.2装有自动变速器的摩托车,应使用最高挡(驱动)进行试验,操作油门以尽可能使摩托车在正常啮合的各挡位获得最均勾的加速度。偏差按C2.4中的规定。C2.4偏差

C2.4.1循环中的所有工况,均允许车速有土1km/h的偏差。工况改变时允许车速超差,但在C6.5.2和C6.6.3以外的任何情况下超过偏差的时间不得大于0.5s。81

C2.4.2时间允许偏差为士0.5s。GB14622—2000

C2.4.3车速和时间的复合偏差如附件CA所示。C2.4.4循环行驶距离的测量精度应为土2%。C3车辆和燃料

C3.1试验摩托车

C3.1.1摩托车应处于良好的机械状态,试验前应走合并至少行驶1000km。若试验前走合不足1000km时,检验机构可决定是否进行试验。C3.1.2排气系统不得有任何泄漏,以免使收集的发动机排出的气体量有所减少。C3.1.3应检查进气系统的密封性,以保证混合气不会因意外进气而受到影响。C3.1.4摩托车的调整应按生产企业的规定进行C3. 1.5

检验机构应检查摩托车是否与生产企业规定的性能一致、摩托车能否正常行驶、特别是能否在冷、热状态下起动。

表C1底盘测功机的运行循环

运行状态

减速/离合器脱开

减速/离合器脱开

减速/离合器脱开

工况号

加速度

注:PM为空挡,离合器接合;K为离合器脱开C3.2燃料

10→0

0-→50

经历时间,s

运行时间

工况时间

累计时间

手动变速器

使用挡位

6 sPM+5 sK

按C2.3规定

16.sPM+5 sK

按C2.3规定

16 sPM+5 s

按C2.3规定

试验时应使用基准燃料,基准燃料的技术要求见附录E。如果发动机采用混合润滑,加人基准燃料中的润滑油的等级和数量应完全符合生产企业的规定。82

C4试验设备

C4.1底盘测功机

底盘测功机的主要特性如下:

每个驱动轮轮胎应与转鼓接触

转鼓直径:≥400mm

GB 14622--2000

功率吸收曲线方程:从12km/h的初速度起,底盘测功机应以士15%的精度再现摩托车在水平路面上、风速尽可能接近0m/s行驶时发动机发出的功率。功率吸收装置和测功机内部摩所吸收的功率可按附件CC中CC3.11计算或者为:KV3±5%KV3±5%Pv50

附加惯量:从10kg到10kg的整数倍。当量惯量也可用等效的电模拟代替。C4.1.1实际行驶距离用转数计测量,转数计由驱动测功机和飞轮的转鼓驱动。C4.2排气取样和容积测量设备

C4.2.1在试验过程中用于排气的收集、稀释、取样及容积测量的简图见附件CB。C4.2.2试验设备在下列各条中介绍。下述试验设备的部件均采用附件CB中相应的符号表示。检验机构应对所使用的可给出等效结果的不同设备进行认可。C4.2.2.1用于收集试验期间排出的所有排气的收集器通常为开式,以使摩托车排气管出口处保持环境大气压力。如果能使排气背压变化在土1.25kPa内,也可使用闭式装置。试验温度下收集气体时不得有会改变排气成分的凝结现象。C4.2.2.2连接收集器与气体取样设备的连接管(T.)。该连接管和取样设备应采用不影响收集气体成分且能承受其温度的不锈钢或其他材料制成。C4.2.2.3在整个试验过程中,热交换器(Sc)应能将泵人口处的稀释排气的温度变化控制在士5℃。热交换器装有预热系统,使气体在试验开始前加热到所要求的工作温度(偏差为士5℃)。C4.2.2.4用于吸人稀释排气的定容泵P,由多级定速电机驱动,它应有足够容积的恒定流量以保证全部排气被吸人。也可使用临界流量文氏管装置。C4.2.2.5个可连续记录进人定容泵(或临界流量文氏管)的稀释排气温度的装置。C4.2.2.6装在取样装置外部的探头S:,通过泵,滤清器和流量计,在试验过程中以固定流量对稀释空气进行取样。

C4.2.2.7处于稀释排气管路中且在定容泵之前的取样探头S2必要时通过滤清器、流量计和泵,在整个试验过程中以恒定流量对稀释排气进行取样。在这两个取样装置中,最低取样流量均应至少为150L/h。

C4.2.2.8两个滤清器F2和F3相应地安装在探头S2和S3之后,用于过滤样气中悉浮颗粒物。特别注意的是,该过滤器不得改变样气中各气体成分的浓度。C4.2.2.9两个取样泵P.和P:将样气通过探头S2和S:分别收集到取样袋S.和S.中。C4.2.2.10两个手动调节阀V,和V:分别安装在泵P2和P:之后,以控制进人取样袋中的样气流量。C4.2.2.11两个转子流量计Rz和R:串联在“探头、过滤器、泵、调节阀、取样袋”(S2.F2,P2,V2,S。和S3,F3,P3,V3.S)管路中,以便于随时检查样气流量。C4.2.2.12用于收集稀释空气和稀释排气的气密取样袋应有足够的容积,以使取样气流不受阻止。取样袋侧面应有能迅速关闭的自动闭合装置,便于快速而紧密地在试验之后与取样系统或与分析系统相连。

C4.2.2.13两个不同作用的压力计g1和g2,安装位置如下:g1安装在定容泵P之前,用于测量大气与稀释排气的压力差;g2安装在定容泵P,的前后,用于测量泵前后气流的压力差。83

GB14622—2000

C4.2.2.14转数计CT用于记录定容泵P,的转数。C4.2.2.15上述取样系统中的三通阀,在试验过程中,用以将样气引人各自的取样袋或直接排到大气中,应使用速动阀。三通阀由不影响气体成分的材料制成,其流动截面及形状应尽可能减少压力损失。C4.2.2.16鼓风机(BL)用于输送稀释排气。C4.2.2.17旋风分离器(CS)用于过滤稀释排气中的微粒。C4.2.2.18压力计(G)安装在临界流量文氏管之前,用于测量稀释排气的压力。C4.3分析设备

C4.3.1HC浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S。中样气中的碳氢化合物(HC)浓度用氢火焰离子化法测量。C4.3.2CO和CO2浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S中样气中的一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)浓度用不分光红外线吸收法测量。

C4.3.3NO浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S。中样气中的氮氧化物(NO)浓度用化学发光法测量。C4.4仪器和测量精度

C4.4.1由于测功机在单独的试验中校验,因此没必要标明其精度。包括转鼓和功率吸收装置旋转部分在内的旋转质量的总惯量(见C5.2),其测量精度为土2%。C4.4.2车速通过与测功机和飞轮相连的转鼓的转动速度来测量。在车速0~10km/h的范围内,其测量精度应为士2km/h,当车速大于10km/h时,其测量精度应为士1km/h。C4.4.3在C4.2.2.5中温度的测量精度为土1℃;在C6.1.1中温度的测量精度为士2C。C4.4.4大气压力的测量精度为士0.133kPa。C4.4.5在泵Pi(见C4.2.2.13)人口处测量稀释排气与大气压差的测量精度为士0.4kPa。在泵P,前后截面间稀释排气压力差的测量精度为士0.4kPa。C4.4.6由转数计记录的定容泵每一转所排出的气体容积和在最低泵速下的排量值,应使定容泵在整个测量过程中所排出的稀释排气总容积的测量精度为土2%。C4.4.7在不考虑标准气体精度的条件下,分析仪在测量不同成分时其各量程均应达到士3%的精度。用于测量HC浓度的氢火焰离子化型分析仪应有在1s内达到满量程的.90%的能力。C4.4.8标准气体的浓度与其标称值的误差不得超过士2%,稀释用气体为氮气。C5试验准备

C5.1测功机的调整

C5.1.1调整功率吸收装置使其再现摩托车在水平路面上45~55km/h范围等速行驶的状态。C5.1.2功率吸收装置可按下述方法进行调整:C5.1.2.1燃油供给系统应安装可调节限位器,使最大车速保持在45~55km/h范圈内。车速通过精密速度表测量或根据在水平、干燥路面上正反两个方向行驶给定距离所测得的时间换算得出,测量时燃油供给系统保持在限位器所限位置。正反两个方向的测量至少重复3次,测速距离至少200m,并且两端应有足够长的加速区。车速取其平均值。

C5.1.2.2也可采用其他系统来测量驱动摩托车所需要的功率(如测量传动装置的扭矩或测量减速度等)。

C5.1.2.3然后将摩托车置于底盘测功机上,调整测功机得到与路试时相同的车速(燃油供给系统保持在限位器所限位置,挡位与路试时相同)。以后的试验过程中,不再调整测功机。测功机调整好后,将燃油控制系统的限位器拆除。84

GB 14622--2000

C5.1.2.4当底盘测功机的试验室环境与道路试验地点的大气压力差不超过土1.33kPa、大气温度不超过士8℃时,基于路试结果对测功机的调整才有效。C5.1.3.如不能采用上述方法,可采用表C2中的数值调整测功机。该表中给出车速在50km/h时,对应不同基推质量的测功机吸收功率值。该值用附件CC所述方法确定。C5.2摩托车当量惯量的调整

按表C2给出的限值调整飞轮,以得到代表摩托车基准质量对应的旋转质量的总惯量。表C2

基准质量,kg

R≤105

105115125135150165185205R225

225245270300330R≤360

360395435C5.3摩托车的状况

当量惯量,kg

吸收功率,kw

C5.3.1试验前,摩托车应置于温度为20~30℃C的环境中,直至发动机机油或冷却液(若有)温度和室温差在士2C内。发动机怠速运转40s后,在收集排气之前进行两个完整的循环。C5.3.2轮胎气压应与先前为调整测功机进行路试时生产企业所规定的压力值相同。如果转鼓直径小于500mm,轮胎气压应增加30%~50%。C5.3.3驱动轮上的载荷应与摩托车乘坐75kg驾驶员正常行驶时的状态相同。C5.4分析设备的校正

C5.4.1分析仪的校正

按仪器要求调整指示压力,通过装在各气瓶上的流量计或压力表将一定量气体注入分析仪器。调整分析仪使其指示值稳定,且与标准气瓶上的标称值一致。从最高浓度的标准气开始对仪器进行调整,作出所用的各种标准气浓度下分析仪器的偏差曲线。常规校验应至少每月一次,氢火焰离子化型分析仪用标称浓度为满量程50%和90%的空气/丙烷混合气或空气/已烷混合气进行校验;不分光红外线吸收型分析仪用标称浓度为满量程10%、40%、60%、85%和90%的N2/CO或N2/CO.混合气进行校验;化学发光型分析仪用标称浓度为满量程50%和90%的N2/NO混合气进行校验。上述3种分析仪在每次测量之前,都应用标称浓度为满量程80%的标准气进行标定。各浓度的标准气可以用100%浓度的标准气通过稀释装置稀释来得到。

C6测量程序

C6.1进行循环的规定条件

C6.1.1在整个试验进行期间,底盘测功机所在实验室的室内温度应在20~30℃之间,并尽可能与试85

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

前·言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国标准化法》,控制摩托车排气污染物的排放,改善环境空气质量,特制定本标准。本标准是对:

GB14621--1993《摩托车排气污染物排放标准》的部分修订;GB/T146221993《摩托车排气污染物的测量工况法》的全部修订。本标准代替GB14621--1993《摩托车排气污染物排放标准》中工况法测量排气污染物排放标准值部分和速法测量排气污染物排放标准值中有关定型车和新生产车部分的内容。本标准全部代替GB/T14622—1993《摩托车排气污染物的测量工况法》。本标准试验方法等效采用联合国欧洲经济委员会(ECE)1989年8月29日发布的ECER40.01《关于气体污染物排放对装有火花点火发动机的摩托车认证的统一规定》的全部技术内容,并参照欧盟(EU)1999年6月17日生效的97/24/EC中第5章附录2《由摩托车和三轮机动车引起的对大气污染的测量要求》的内容及我国的实际情况进行了修改;排放限值等同采用97/24/EC中对摩托车的排放要求。

对需加装催化器方可达标的摩托车,执行标准时要充分考虑各地供应达到欧1标准要求的燃油的保障能力。凡能提供符合欧I标准所要求燃油的地区,各企业应提供符合本标准要求的摩托车产品。本标的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E都是标准的附录。本标准由国家机械工业局提出。本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:国家摩托车质量监督检验中心。本标主要起草人:孙海洲、魏逊蒙、段保民、王奎顺、柳庆华。1范围

中华人民共和国国家标准

摩托车排气污染物限值及测试方法Limits and measurement methodsfor emissions of pollutants from motorcyclesGB14622-2000

部分代替GB14621—1993

代替GB/T14622—1993

本标准规定了摩托车排气中一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NO)的排放限值及其测试方法。

本标准适用于整车整备质量小于400kg、发动机排量大于50mL、最大设计车速大于50km/h的装有火花点火式发动机的两轮或三轮摩托车。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T5359.5--1996摩托车和轻便摩托车术语两轮车质量GB/T5359.6--1996摩托车和轻便摩托车术语三轮车质量3定义

本标准采用下列定义。

3.1基准质量

指摩托车的整车整备质量(按GB/T5359.5、GB/T5359.6)加上75kg驾驶员质量。3.2发动机曲轴箱

发动机的内部或外部空间,该空间通过内部或外部的通道与油底壳相连,气体或蒸气可以通过该通道逸出。

3.3气体污染物

指一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和用二氧化氮当量表示的氮氧化物(NO)。3.4稀释排气

指摩托车排气用周围空气稀释后的均匀混合气。4

试验分类

按试验性质分为型式认证试验和生产一致性检查试验。4.1型式认证试验时,生产企业应提交一辆代表该车型的摩托车,进行第5章规定的试验。4.2生产一致性检查试验时,从经本标准型式认证试验合格的成批生产的摩托车中任意抽取一辆,进行第6章规定的试验。

国象质量技术监督局2000-08-21批准2001-07-01实施

5型式认证试验

5.1概述

GB 14622--2000

影响气体污染物排放的零部件,其设计、制造和装配应能保证摩托车在正常使用条件下,即使受到振动,仍应符合本标准的要求。5.2试验说明

5.2.1摩托车应进行下述的I型和I型试验5.2.1.11型试验(市区气体污染物平均排放量的检验)5.2.1.1.1试验应按附录C规定的方法进行,各种气体用规定的方法收集和分析,5.2.1.1.2除5.2.1.1.3规定情况外,试验应进行3次。每次试验所得到的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物的值均应低于表1中规定的排放限值表.1摩托车排气污染物排放限值及执行日期排放限值,g/mk

排气污染物

两轮摩托车

二冲程

四冲程

兰轮摩托车

注:型式认证试验自2002年1月1.日起执行,生产致性检查试验自:2003年-1月1日起执行四冲程

对于上述每一种污染物,当3次测量结果的算术平均值低于规定限值时,允许3次测量结果中有次超过相应的规定限值,但不得超过其10%,对于一种以上的污染物超过规定限值的情况,不管是发生在同一次试验中,还是发生在不同次的试验中都是允许的。5.2.1.1.3在下列条件下,5.2.1.1.2规定的试验次数可减少。对5.2.1.1.2提到的每一种污染物V1和V2分别代表第一次和第二次的测量结果,L为表1中规定的每种污染物的限值。5:2. 1. 1.3.1对于所有污染物,当V,≤0. 7.0 L时,仅需进行一次试验。5.2.1.1.3.2对于所有污染物,当V,≤0.85L,但至少有种污染物的V1>0.70L,而且每一种污染物的V2满足V,+V2<1.70L和V2L的要求时,则只需进行2次试验。5.2.1.2I型试验(急速时一氧化碳排放的检验)5.2.1.2.1发动机怠速时排出的一氧化碳的容积浓度不超过4.5%。5.2.1.2.2该试验按附录D所述的方法进行。6生产一致性检查试验

6.1对已通过本标准型式认证试验而获准生产的成批摩托车,凡影响发动机气体污染物排放的零部件均应与进行型式认证试验时摩托车的零部件一致。6.2为验证6.1规定的一致性,应从成批生产的产品中抽取样车。6.3通常,应以型式认证试验摩托车的试验结果报告及附录A所规定的项目为基础,检查样车的一致性;必要时,样车应全部或部分进行5.2所规定的I型和Ⅱ型试验。6.3.1为检查I型试验时摩托车的一致性,应采用以下程序:从批量产品中抽取一辆样车进行5.2.1.1所述的试验。排放限值见5.2.1.1.2中表1规定。6.3.2若从批量产品中抽取的样车不能满足上述6.3.1的要求,可按生产企业要求从该批产品中抽取若干辆样车,包含最初抽取的样车进行测量。生产企业应决定样品的数目n。对于每种气体污染物,确定76

GB 14622 --2000

其样品测量结果的算术平均值元和标准偏差s,若满足下面条件,则认为该批产品符合致性要求。a+ks≤L

式中:L—-6.3.1中给定的各种气体污染物的排放限值;任一样品的测量结果;

k—随n而变化的统计系数,在表2中给出:表2

若n≥20,则

7试验方法

I型试验~

I型试验

8认证扩展

市区气体污染物平均排放量的检验,见附录C。怠速时一氧化碳排放的检验,见附录D。8.1

基准质量不同的车型

·(3)

一种车型的认证可以扩展到仅在基准质量上与认证车型不同的其他车型,需要扩展认证的车型的基准质量仅需使用认证车型相邻的较高或较低的当量惯量。8.2总传动比不同的车型

通过认证的车型在下列条件下可以扩展到与认证车型仅总传动比不同的其他车型:8.2.1对1型试验中使用的各种传动比均需确定其比例:E

式中: Val.Va2-

Va2 .- Val

分别为认证车型和要求扩展认证车型发动机转速为1000r/min所对应的车速。8.2.2若各传动比均满足E<8%,则认证可以扩展而无需重复1型试验。(4

8.2.3若至少有一个传动比E8%且每个传动比均满足E≤13%,I型试验需重复进行,但该试验可由生产企业选定经认证主管机关认可的试验室进行。试验报告应送交认可的检验机构。8.3基准质量和总传动比均不同的车型如果满足8.1和8.2的全部条件,一种车型的认证可以扩展到在基准质量和总传动比方面和认证车型不同的其他车型。

8.4三轮车辆

一种两轮车型的认证可以扩展到采用相同发动机,相同排气系统,相同传动装置或仪总传动比不同的三轮车型。

8.5当--种车型按8.1~8.4方法通过认证后,该认证不得再扩展到其他车型。77

发动机

制造厂

GB14622—2000

附录A

(标准的附录)

发动机的主要特性和与进行试验有关的资料循环:四冲程或二冲程1)

气缸数及排列,

气缸工作容积

压缩比

燃烧室和活塞包括活塞环的图纸A1.10

冷却系统

有无增压器及增压系统的说明

曲轴箱窜气再循环装置(说明及简图)空气滤清器:图纸或厂牌及型号润滑系统(二冲程发动机:分离润滑或混合润滑)附加排气净化装置(如有且不属于其他项目)说明和简图A2

进气和燃油供给

A3.1进气系统和附件(进气消声器、加热装置、附加进气口等)的说明和图示A3.2燃料供给

A3.2.1使用化油器1)

A3.2.1.1厂牌

A3.2.1.2型号

A3.2.1.3调整2

A3.2.1.3.1量孔

A3. 2.1. 3. 2

浮子室油面高度

A3.2.1.3.3

A3.2.1.3.4浮子质量

A3.2.1:3.5浮子针阀

A3.2.1.4手动或自动阻风门\)

A3.2.1.5供油泵

压力\

A3.2.2使用喷射器1)

1)划掉不适用者。

2)注明公差。

或人对应于不同空气

流量的供油曲线1>2)

闭合度调整2)

或特性曲线2)

A3.2.2.1泵

A3.2.2.1.1厂牌

A3.2.2.1.2型号

A3.2.2.1.3油泵排量

A3.2.2.2喷射器

A3.2.2.2.1厂牌

A3.2.2.2.2型号

A3.2.2.2.3校正

气门正时

A4.1机械操纵的气门正时

GB 14622 --2000

mm2/行程(泵速

Pa1)2)或特性曲线1)2)

A4.1.1气门最大升程和相对上、下止点的气门开启角和关闭角A4.1.2基准间隙及调整间隙1)

A4.2气口的布置

A4.2.1活塞在上止点时曲轴箱的空间容积A4.2.2若为笛簧阀,需有其技术说明(附尺寸图)r/min)1>2)或特性曲线1>2)

A4.2.3进气口、扫气口和排气口及其相应的气门相位图的技术说明(附尺寸图)点火系统

A5.1分电器

A5.1.1厂牌

A5.1.2型号

A5.1.3点火提前曲线\

A5.1.4点火正时3)

A5.1.5断电器触点间隙2

排气系统

技术说明和简图

A7试验条件的附加说明

A7.1润滑油

A7.1.1厂牌

A7.1.2型号

(若为混合润滑,需说明混合油中润滑油所占比例)A7.2火花塞

A7.2.1厂牌

A7.2.2型号

A7.2.3火花塞调整间隙

A7.3点火线圈

A7.3.1厂牌

1)划掉不适用者。

2)注明公差。

A7.3.2型号

A7.4点火器

A7.4.1厂牌

A7.4.2型号

GB 14622—2000

A7.5急速系统依据5.2.1.2.1的调整说明和相关要求A7.6

发动机急速时,排气中氧化碳的容积含量(生产企业标准)A8

发动机性能

怠速转速

发动机在最大功率时的转速

最大功率

产品名称或车辆商标

摩托车型号

生产企业的名称和地址

r/min2)

r/min2)

附录B

(标准的附录)

试验结果报告

如有生产企业代理人,其名称和地址B4

B5整车整备质量

B5.1摩托车的基准质量

B6摩托车的最大总质量

B7变速器

B7.1手动/自动1)

挡位数

B7.3变速器速比2)

“-挡速比

二挡速比。

三挡速比

末级传动比

轮胎:规格

动态滚动周长

B7.4按附录C中C3.1.5的性能检查B8基准燃料No.

B9提交试验的摩托车

B10负责进行试验的检验机构

B11检验机构签发报告的日期

2检验机构签发的报告编号

I型试验测得的结果CO:www.bzxz.net

1)划掉不适用者。

2)如摩托车装有自动变速器,则给出所有主要的技术参数。80

B14I 型试验测得的结果

B15试验地点

B16试验日期

B17签署

B18本试验结果报告应附有下列文件:GB14622—2000

份填写完整的本标准附录A及有关图纸和简图;一张发动机照片。

附录C

(标准的附录)

I型试验·

(市区气体污染物平均排放量的检验)C1概述

摩托车应置于装有功率吸收装置和惯量模拟装置的底盘测功机上,一次试验持续780s、由4个连续运行的循环组成。每一循环由15工况组成(急速、加速、匀速、减速等)。试验期间应用空气稀释排气,并使混合气的容积流量保持恒定。在试验过程中,连续的混合气取样气流被送人取样袋,以便依次确定一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和二氧化碳的浓度(取试验平均值)。C2底盘测功机上的运行循环

C2.1循环说明

底盘测功机上的运行循环应按表C1和附件CA所示。C2.2运行循环的般条件

必要时应进行预试验循环,以便确定如何最好地操作加速油门和制动器,从而获得接近理论循环所规定范围内的实际循环。

C2.3变速器的使用

C2.3.1变速器的使用应按下述要求进行:C2.3.1.1等速时,应尽可能使发动机转速处于最大转速的50%~90%。如果有个以上挡位满足这要求,则取其较高挡位进行摩托车试验。C2.3.1.2加速时,应使用能给出最大加速度的挡位进行摩托车试验,当发动机转速达到最大功率转速的110%时,应提高一挡继续试验。如果摩托车使用一挡达到了20km/h或使用二挡达到了35km/h,此时应提高一一挡,在这种情况下不允许再提高挡位。在加速阶段,若在该固定车速点已完成换挡,则应在摩托车进人等速阶段时所处的挡位进行接下来的等速阶段试验,此时可不考虑发动机转速。C2.3.1.3减速时,在发动机出现急速运转不平稳之前,或者当发动机转速降到最大功率转速的30%时,即应降低一挡。减速时不得降至最低挡。C2.3.2装有自动变速器的摩托车,应使用最高挡(驱动)进行试验,操作油门以尽可能使摩托车在正常啮合的各挡位获得最均勾的加速度。偏差按C2.4中的规定。C2.4偏差

C2.4.1循环中的所有工况,均允许车速有土1km/h的偏差。工况改变时允许车速超差,但在C6.5.2和C6.6.3以外的任何情况下超过偏差的时间不得大于0.5s。81

C2.4.2时间允许偏差为士0.5s。GB14622—2000

C2.4.3车速和时间的复合偏差如附件CA所示。C2.4.4循环行驶距离的测量精度应为土2%。C3车辆和燃料

C3.1试验摩托车

C3.1.1摩托车应处于良好的机械状态,试验前应走合并至少行驶1000km。若试验前走合不足1000km时,检验机构可决定是否进行试验。C3.1.2排气系统不得有任何泄漏,以免使收集的发动机排出的气体量有所减少。C3.1.3应检查进气系统的密封性,以保证混合气不会因意外进气而受到影响。C3.1.4摩托车的调整应按生产企业的规定进行C3. 1.5

检验机构应检查摩托车是否与生产企业规定的性能一致、摩托车能否正常行驶、特别是能否在冷、热状态下起动。

表C1底盘测功机的运行循环

运行状态

减速/离合器脱开

减速/离合器脱开

减速/离合器脱开

工况号

加速度

注:PM为空挡,离合器接合;K为离合器脱开C3.2燃料

10→0

0-→50

经历时间,s

运行时间

工况时间

累计时间

手动变速器

使用挡位

6 sPM+5 sK

按C2.3规定

16.sPM+5 sK

按C2.3规定

16 sPM+5 s

按C2.3规定

试验时应使用基准燃料,基准燃料的技术要求见附录E。如果发动机采用混合润滑,加人基准燃料中的润滑油的等级和数量应完全符合生产企业的规定。82

C4试验设备

C4.1底盘测功机

底盘测功机的主要特性如下:

每个驱动轮轮胎应与转鼓接触

转鼓直径:≥400mm

GB 14622--2000

功率吸收曲线方程:从12km/h的初速度起,底盘测功机应以士15%的精度再现摩托车在水平路面上、风速尽可能接近0m/s行驶时发动机发出的功率。功率吸收装置和测功机内部摩所吸收的功率可按附件CC中CC3.11计算或者为:KV3±5%KV3±5%Pv50

附加惯量:从10kg到10kg的整数倍。当量惯量也可用等效的电模拟代替。C4.1.1实际行驶距离用转数计测量,转数计由驱动测功机和飞轮的转鼓驱动。C4.2排气取样和容积测量设备

C4.2.1在试验过程中用于排气的收集、稀释、取样及容积测量的简图见附件CB。C4.2.2试验设备在下列各条中介绍。下述试验设备的部件均采用附件CB中相应的符号表示。检验机构应对所使用的可给出等效结果的不同设备进行认可。C4.2.2.1用于收集试验期间排出的所有排气的收集器通常为开式,以使摩托车排气管出口处保持环境大气压力。如果能使排气背压变化在土1.25kPa内,也可使用闭式装置。试验温度下收集气体时不得有会改变排气成分的凝结现象。C4.2.2.2连接收集器与气体取样设备的连接管(T.)。该连接管和取样设备应采用不影响收集气体成分且能承受其温度的不锈钢或其他材料制成。C4.2.2.3在整个试验过程中,热交换器(Sc)应能将泵人口处的稀释排气的温度变化控制在士5℃。热交换器装有预热系统,使气体在试验开始前加热到所要求的工作温度(偏差为士5℃)。C4.2.2.4用于吸人稀释排气的定容泵P,由多级定速电机驱动,它应有足够容积的恒定流量以保证全部排气被吸人。也可使用临界流量文氏管装置。C4.2.2.5个可连续记录进人定容泵(或临界流量文氏管)的稀释排气温度的装置。C4.2.2.6装在取样装置外部的探头S:,通过泵,滤清器和流量计,在试验过程中以固定流量对稀释空气进行取样。

C4.2.2.7处于稀释排气管路中且在定容泵之前的取样探头S2必要时通过滤清器、流量计和泵,在整个试验过程中以恒定流量对稀释排气进行取样。在这两个取样装置中,最低取样流量均应至少为150L/h。

C4.2.2.8两个滤清器F2和F3相应地安装在探头S2和S3之后,用于过滤样气中悉浮颗粒物。特别注意的是,该过滤器不得改变样气中各气体成分的浓度。C4.2.2.9两个取样泵P.和P:将样气通过探头S2和S:分别收集到取样袋S.和S.中。C4.2.2.10两个手动调节阀V,和V:分别安装在泵P2和P:之后,以控制进人取样袋中的样气流量。C4.2.2.11两个转子流量计Rz和R:串联在“探头、过滤器、泵、调节阀、取样袋”(S2.F2,P2,V2,S。和S3,F3,P3,V3.S)管路中,以便于随时检查样气流量。C4.2.2.12用于收集稀释空气和稀释排气的气密取样袋应有足够的容积,以使取样气流不受阻止。取样袋侧面应有能迅速关闭的自动闭合装置,便于快速而紧密地在试验之后与取样系统或与分析系统相连。

C4.2.2.13两个不同作用的压力计g1和g2,安装位置如下:g1安装在定容泵P之前,用于测量大气与稀释排气的压力差;g2安装在定容泵P,的前后,用于测量泵前后气流的压力差。83

GB14622—2000

C4.2.2.14转数计CT用于记录定容泵P,的转数。C4.2.2.15上述取样系统中的三通阀,在试验过程中,用以将样气引人各自的取样袋或直接排到大气中,应使用速动阀。三通阀由不影响气体成分的材料制成,其流动截面及形状应尽可能减少压力损失。C4.2.2.16鼓风机(BL)用于输送稀释排气。C4.2.2.17旋风分离器(CS)用于过滤稀释排气中的微粒。C4.2.2.18压力计(G)安装在临界流量文氏管之前,用于测量稀释排气的压力。C4.3分析设备

C4.3.1HC浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S。中样气中的碳氢化合物(HC)浓度用氢火焰离子化法测量。C4.3.2CO和CO2浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S中样气中的一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)浓度用不分光红外线吸收法测量。

C4.3.3NO浓度的测量

试验过程中,收集在取样袋S。和S。中样气中的氮氧化物(NO)浓度用化学发光法测量。C4.4仪器和测量精度

C4.4.1由于测功机在单独的试验中校验,因此没必要标明其精度。包括转鼓和功率吸收装置旋转部分在内的旋转质量的总惯量(见C5.2),其测量精度为土2%。C4.4.2车速通过与测功机和飞轮相连的转鼓的转动速度来测量。在车速0~10km/h的范围内,其测量精度应为士2km/h,当车速大于10km/h时,其测量精度应为士1km/h。C4.4.3在C4.2.2.5中温度的测量精度为土1℃;在C6.1.1中温度的测量精度为士2C。C4.4.4大气压力的测量精度为士0.133kPa。C4.4.5在泵Pi(见C4.2.2.13)人口处测量稀释排气与大气压差的测量精度为士0.4kPa。在泵P,前后截面间稀释排气压力差的测量精度为士0.4kPa。C4.4.6由转数计记录的定容泵每一转所排出的气体容积和在最低泵速下的排量值,应使定容泵在整个测量过程中所排出的稀释排气总容积的测量精度为土2%。C4.4.7在不考虑标准气体精度的条件下,分析仪在测量不同成分时其各量程均应达到士3%的精度。用于测量HC浓度的氢火焰离子化型分析仪应有在1s内达到满量程的.90%的能力。C4.4.8标准气体的浓度与其标称值的误差不得超过士2%,稀释用气体为氮气。C5试验准备

C5.1测功机的调整

C5.1.1调整功率吸收装置使其再现摩托车在水平路面上45~55km/h范围等速行驶的状态。C5.1.2功率吸收装置可按下述方法进行调整:C5.1.2.1燃油供给系统应安装可调节限位器,使最大车速保持在45~55km/h范圈内。车速通过精密速度表测量或根据在水平、干燥路面上正反两个方向行驶给定距离所测得的时间换算得出,测量时燃油供给系统保持在限位器所限位置。正反两个方向的测量至少重复3次,测速距离至少200m,并且两端应有足够长的加速区。车速取其平均值。

C5.1.2.2也可采用其他系统来测量驱动摩托车所需要的功率(如测量传动装置的扭矩或测量减速度等)。

C5.1.2.3然后将摩托车置于底盘测功机上,调整测功机得到与路试时相同的车速(燃油供给系统保持在限位器所限位置,挡位与路试时相同)。以后的试验过程中,不再调整测功机。测功机调整好后,将燃油控制系统的限位器拆除。84

GB 14622--2000

C5.1.2.4当底盘测功机的试验室环境与道路试验地点的大气压力差不超过土1.33kPa、大气温度不超过士8℃时,基于路试结果对测功机的调整才有效。C5.1.3.如不能采用上述方法,可采用表C2中的数值调整测功机。该表中给出车速在50km/h时,对应不同基推质量的测功机吸收功率值。该值用附件CC所述方法确定。C5.2摩托车当量惯量的调整

按表C2给出的限值调整飞轮,以得到代表摩托车基准质量对应的旋转质量的总惯量。表C2

基准质量,kg

R≤105

105

225

360

当量惯量,kg

吸收功率,kw

C5.3.1试验前,摩托车应置于温度为20~30℃C的环境中,直至发动机机油或冷却液(若有)温度和室温差在士2C内。发动机怠速运转40s后,在收集排气之前进行两个完整的循环。C5.3.2轮胎气压应与先前为调整测功机进行路试时生产企业所规定的压力值相同。如果转鼓直径小于500mm,轮胎气压应增加30%~50%。C5.3.3驱动轮上的载荷应与摩托车乘坐75kg驾驶员正常行驶时的状态相同。C5.4分析设备的校正

C5.4.1分析仪的校正

按仪器要求调整指示压力,通过装在各气瓶上的流量计或压力表将一定量气体注入分析仪器。调整分析仪使其指示值稳定,且与标准气瓶上的标称值一致。从最高浓度的标准气开始对仪器进行调整,作出所用的各种标准气浓度下分析仪器的偏差曲线。常规校验应至少每月一次,氢火焰离子化型分析仪用标称浓度为满量程50%和90%的空气/丙烷混合气或空气/已烷混合气进行校验;不分光红外线吸收型分析仪用标称浓度为满量程10%、40%、60%、85%和90%的N2/CO或N2/CO.混合气进行校验;化学发光型分析仪用标称浓度为满量程50%和90%的N2/NO混合气进行校验。上述3种分析仪在每次测量之前,都应用标称浓度为满量程80%的标准气进行标定。各浓度的标准气可以用100%浓度的标准气通过稀释装置稀释来得到。

C6测量程序

C6.1进行循环的规定条件

C6.1.1在整个试验进行期间,底盘测功机所在实验室的室内温度应在20~30℃之间,并尽可能与试85

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。