GB/T 6569-2006

基本信息

标准号: GB/T 6569-2006

中文名称:精细陶瓷弯曲强度试验方法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2006-02-22

实施日期:2006-09-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:429841

标准分类号

标准ICS号:玻璃和陶瓷工业>>陶瓷>>81.060.20陶瓷制品

中标分类号:建材>>陶瓷、玻璃>>Q32特种陶瓷

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:平装16 开, 页数:16, 字数:27千字

标准价格:13.0 元

计划单号:20031690-T-609

出版日期:2006-09-01

相关单位信息

首发日期:1986-07-17

起草人:包亦望、曹增辰、马眷荣、仇沱、雷庆安

起草单位:中国建筑材料科学研究院、深圳新三思计量技术有限公司

归口单位:全国工业陶瓷标准化技术委员会

提出单位:中国建筑材料工业协会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:中国建筑材料工业协会

标准简介

本标准规定了精细陶瓷和纤维增强或颗粒增强陶瓷复合材料的室温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表证以及设计数据的改进等目的。 GB/T 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法 GB/T6569-2006 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 81.060.20

中华人民共和国国家标准

GB/T6569—2006/ISO14704:2000代替GB/T6569—1986

精细陶瓷弯曲强度试验方法

Fine ceramics(advanced ceramics,advanced technicalceramics)-Test method for flexural strength of monolithicceramics at room temperature(ISO14704:2000,MOD)

2006-02-22发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2006-09-01实施

GB/T6569—2006/ISO14704.2000本标准修改采用ISO14704:2000精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷)一室温下块体陶瓷的弯曲强度试验方法。

本标准是对GB/T6569-1986《工程陶瓷弯曲强度试验方法》进行的修订。本标准与ISO14704:2000相比主要变化如下:删除6.2.2的注2(见6.2.2)。

修改规定试验机的横梁速率为0.5mm/min(见7.9)。删除“如果试样断裂的时间不在此范围内,调整加载速率使得断裂时间在这个范围内。”见(7.10)。

本标准代替GB/T6569—1986,与之相比主要变化如下标题“工程陶瓷”修改为“精细陶瓷”。增加了名词术语(见3)。

-增加了原理(见4)。

试样尺寸修改为“对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm;对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm(1986版的1.1;本版的6.1.2)。删除图2(1986版的1.2)。

删除图3增加图1(1986版的2.2本版的3.2)。增加辊棒描述以及三点弯曲和四点弯曲的设备(见5.2.2~5.2.8)。增加试样加工处理(见6.2)。

增加试验步骤详细内容以及说明(见7.2、7.3、7.6、7.7、7.8、7.10、7.13、7.14)。取消了异常数据取舍方法,增加了附录A资料性附录)普通资料、附录B(规范性附录)测试夹具、附录C(资料性附录)陶瓷测试试样的典型断裂模型。本标准附录B是规范性附录,附录A和附录C是资料性附录。本标准由中国建筑材料工业协会提出。本标由全国工业陶瓷标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国建筑材料科学研究院、深圳新三思计量技术有限公司。本标准起草人:包亦望、曹增辰、马脊荣、仇沱、雷庆安。本标准所代替的标准的历次版本发布情况为:GB/T6569—1986。

1范围

GB/T6569—2006/SO14704:2000

精细陶瓷弯曲强度试验方法

本标准规定了精细陶瓷和纤维增强或颗粒增强陶瓷复合材料的室温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表征以及设计数据的改进等目的。2规范性引用文件

下列标准中的条文,通过本部分的引用而构成本部分的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,使用本部分的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T1216—2004外径千分尺(neqISO3611)ISO7500.1:1999金属材料——单轴拉压试验机—测力系统的标定与认证3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

弯曲强度flexural strength

一个待定的弹性梁受弯曲载荷断裂时的最大应力。3.2

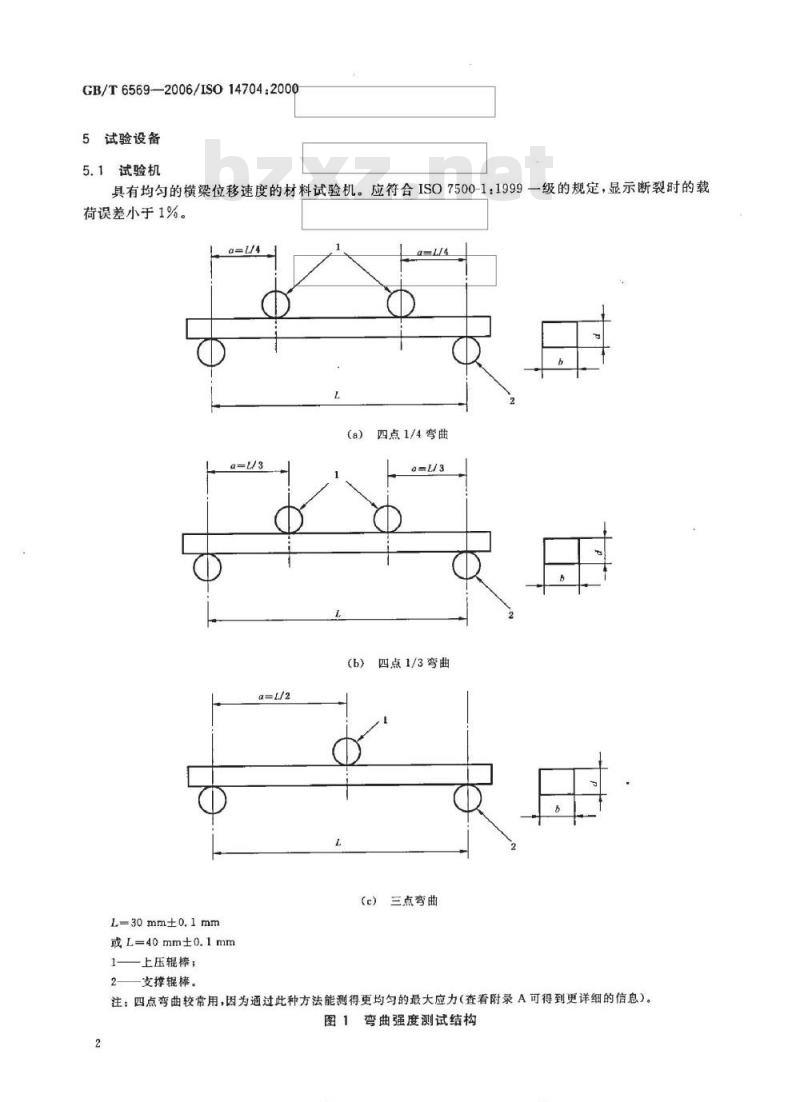

四点弯曲four-pointflexure

一种测量弯曲强度的受力结构,试样被定位在两个下辊棒和两个上辊棒之间,上下辊棒相对运动使试样产生弯曲。[见图1(a)和(b)注:辑棒可以是圆棒或是圆柱形的轴承。3.3

四点1/4弯曲four-point-1/4pointflexure四点弯曲的结构之一,指试样同一侧的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的1/4[见图1(a)]。3.4

四点1/3弯曲four-point-1/3pointflexure四点弯曲的结构之,指试样同一侧的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的1/3[见图1(b)]。3.5

三点弯曲three-pointflexure

一种测量弯曲强度的受力结构,试样被定位在两个下辊棒和一个上辊棒之间,上辑棒位于跨中,上下辑棒相对运动使试样产生弯曲[见图1(c)]。4原理

对矩形截面的梁试样施加弯曲载荷直到试样断裂。假定试样材料为各向同性和线弹性。通过断裂时的临界载荷、夹具和试样的尺寸可以计算试样的弯曲强度。1

GB/T6569—2006/ISO14704:20005试验设备

5.1试验机

具有均勾的横梁位移速度的材料试验机。应符合ISO7500-1:1999一级的规定,显示断裂时的载荷误差小于1%。

四点1/4弯曲

(b)四点1/3弯曲

(c)三点弯曲

L=30mm±0.1mm

或L=40mm0.1mm

一上压辊棒;

一支撑辊棒

注:四点弯曲较常用,因为通过此种方法能测得更均匀的最大应力(查看附录A可得到更详细的信息)。图1

弯曲强度测试结构

5.2试验夹具

5.2.1概述

GB/T6569-2006/IS014704:2000

三点或四点弯曲试验应采用图1所示的结构。推荐使用四点1/4弯曲结构。如果试样的平行度满足6.1的要求,则使用半可调夹具。否则应使用全可调夹具。经过加工的试样应使用全可调夹具。注1:对于烧结、热处理以及氧化过的试样通常不具备平整和相互平行的表面。试样的扭曲会给强度评价带来严重影响,应使用全可调夹具。使用可调夹具的日的是保证夹具与试样表面保持良好接触。注2:有轴承的全可调夹具能自由滚动以消除摩擦。每根辊棒与试样保持紧密接触。(见图B.1和图B.2。)注3;半可调夹具的一对辊棒能自由滑动与试样保持紧密接触。(见图B.1和图B.2.)5.2.2辊棒

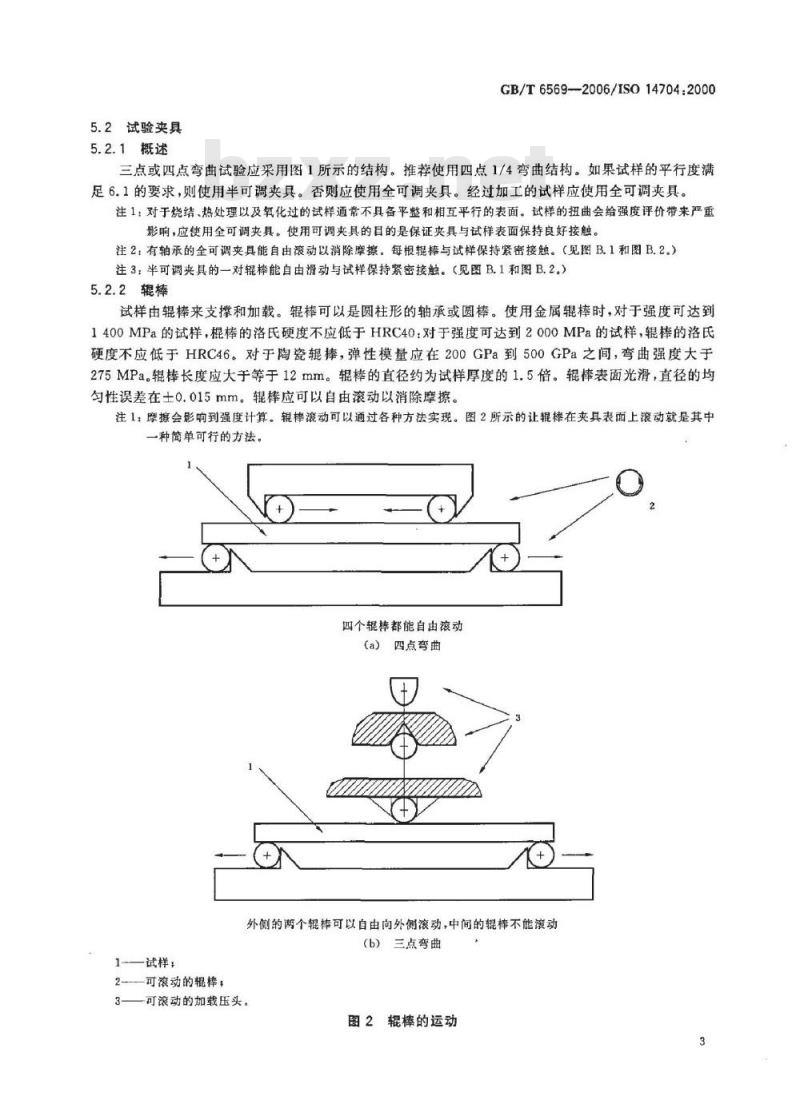

试样由辊棒来支撑和加载。辊棒可以是圆柱形的轴承或圆棒。使用金属辊棒时,对于强度可达到1400MPa的试样,棍棒的洛氏硬度不应低于HRC40:对于强度可达到2000MPa的试样,辊棒的洛氏硬度不应低于HRC46。对于陶瓷辊捧,弹性模量应在200GPa到500GPa之间,弯曲强度大于275MPa.辑棒长度应大于等于12mm。辊棒的直径约为试样厚度的1.5倍。辊棒表面光滑,直径的均匀性误差在士0.015mm。辑棒应可以自由滚动以消除摩擦。注1摩擦会影响到强度计算。辊棒滚动可以通过各种方法实现。图2所示的让辊棒在夹具表面上滚动就是其中一种简单可行的方法。

四个辊棒都能自由滚动

四点弯曲

外侧的两个辊样可以自由向外侧滚动,中间的辊棒不能滚动(b)三点弯曲

试样,

2—可滚动的辊棒,

可滚动的加载压头。

图2辊棒的运动

GB/T6569—2006/ISO14704:2000注2:辑棒的直径不应太大,以免试样弯曲加载时接触点沿切向变化使弯曲力臂产生过多的变化。同时也不能太小,以免在试样接触表面产生模型压力或产生损害夹具的接触应力。注3:高强度和硬度的陶瓷试样应采用更硬的辊棒。如果辊棒的弹性模量大于500GPa,建议延长辑棒长度和夹具的宽度到12mm以上,以便分散辊棒压力在更大面积上。5.2.3四点弯曲结构:半可调夹具附录B中的图B.1(a)显示了该结构中辊棒的运动。四个辊棒都能自由滚动。每对平行辊棒的距离误差不应大于0.015mm。上下辊棒相互独立并垂直于试样放置。5.2.4四点弯曲结构:全可调夹具附录B中的图B.1(b)显示了该结构中辊棒的运动。四个辊棒都能自由滚动。其中一个辊棒不需调节。另外三个辊棒应独立可调以保证与试样紧密接触。辊棒应垂直于试样放置。5.2.5三点弯曲结构:半可调夹具附录B中的图B.2(a)显示了该结构中辊棒的运动。中间的上辊棒应固定不能滚动,两个支撑辑棒应能自由向外滚动。辊棒之间的平行度误差不应大于0.015mm。所有辊棒应垂直于试样放置,保证与试样紧密接触。

5.2.6三点弯曲结构:全可调夹具附录B中的图B.2(b)显示了该结构中辊棒的运动。中间的辊棒应固定不能滚动:两个支持(外侧的)辑棒应能自由向外滚动。两支撑辊棒中的任意个均独立可调以保证与试样紧密接触。所有辊棒应垂直于试样放置。

5.2.7辊棒的定位

辊棒定位应精确到土0.1mm。三点弯曲结构中,中间的辊棒应被定位在两个支撑辊棒中间位置,四点弯曲装置中两个上辑棒应放在两个支撑辊棒之间。注:辑棒的位置可道过使用定位装置来确定。跨距用卡尺或其他仪表测量精确到0.1mm。也可以通过测量定位装置之间的距离然后加上(对于外测辑棒)或减去(对于内侧辑棒)辊棒的半径来确定跨距。5.2.8夹具的材料

夹具应有足够硬度以免产生永久变形。注:线接触载荷可能使夹具产生变形。夹具的硬度要求跟尺寸有关。如果辊棒至少12mm长,夹具宽度是12mm或更宽,那么夹具应采用洛氏硬度至少为25的金属。5.3千分尺

使用ISO3611规定精度为0.002mm的千分尺来测量试样的尺寸。可以使用精度为0.002mm或更高的其他测量仪器。

6试样

6.1试样尺寸

6.1.1试样的机加工

试样的尺寸在图3中已标明。梁试样的横截面的长宽公差为士0.2mm。纵向表面平行度公差为0.015mm。

6.1.2自然烧结或热处理过的试样试样的尺寸可能会跟所规定的有差异,但凡与6.1.1和图3的规定有偏离,都应在报告中注明。6.2试样的加工处理

6.2.1概述

试样外表加工可有不同的选择。至少受拉面的两条长边缘应像图3那样进行倒角。建议所有的四个长的侧面都要抛光研磨。在各种的情况中,试样的末端表面不需要特殊处理。虽然表面的处理过程不是本标准的主要部分,但建议对表面的粗糙度进行测量和报告。4

单位:mm

倒角(0.12±0.05)mm×45°±5°或倒圆角(0.15±0.05)mm

对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm。图3试样尺寸示意图

6.2.2自然烧结的试样(无机械加工)GB/T6569—2006/IS014704:20000.015

烧结后的试样未经过任何机械加工。此时可以用烧结出的试样直接测试。应在烧结前做表面的研磨。注:烧结后试样特别容易扭曲和翘曲。可能不符合6.1.1中提出的平行度要求,此时应使用全可调的夹具。6.2.3常规的加工

采用常规的加工方法时要力求使样品的损伤达到最小(使加工过程导致的表面损伤和残余应力尽可能最小)。试样的受拉面的长边缘应像图3中那样倒角处理。6.2.4构件匹配

试样的表面应与待测构件的表面有相同的加工工序。测试报告中应包括详细的试样加工步骤。特别是磨料(树脂的、金属的、玻璃的还是其他的)和每次循环的磨削量。试样的长棱应像图3中那样倒角处理。6.2.5基本的加工方式

如果6.2.2到6.2.4中的加工程序难以实现,则可以使用下面的工序。注:下面提到的加工工序只是一个参考。此方法的目的是把陶瓷的加工损伤和残余应力消除到最小。对于某些材料,更快和更多的切削量可能更适合。相反,某些特别脆的材料要求更少的切削量。6.2.5.1试样应像图4那样纵向放置。注:如果由于某些原因倒角的尺寸大于了规定的尺寸(例如切削量过大造成),应该对试样横截面的惯性矩进行修正。文献[1]可以作为这个修正的参考。图4试样轴向的平行打磨

GB/T6569—2006/IS014704.20006.2.5.2所有的研磨都应在冷却液下进行,保证工作面和砂轮都能受到冷却液的作用。研磨应分两个阶段进行,研磨材料应由粗到细。6.2.5.3粗糙面的打磨应采用金刚石的砂轮,砂轮的圆周误差应小于等于0.03mm,粗细不应超过0.120mm(120目)(D126),每次研磨深度不应超过0.03mm。6.2.5.4最后的研磨应用金刚石的细砂轮,模数在0.045mm(320目)到0.019mm(800目)(例如D46或更细的),每次打磨的深度不应大于0.002mm。总共应把材料表面至少磨掉0.06mm。在样品的对面要进行同样的工序。

6.2.5.5长棱边应像图3那样倒角45°最深为0.12mm士0.03mm。同时,也可以被倒成圆角,半径为0.12mm士0.05mm。倒角的表面应和最终陶瓷试样表面相当。加工方向应平行于试样的长度方向。6.2.5.6试样的最后尺寸应和图3和6.1.1保持一致。6.2.6试样的取放

试样应小心拿放,以避免在试样加工后引入损伤。试样应被分隔储存,避免被此碰撞。6.2.7试样的数量

弯曲强度试验的试样不应少于十个。如果要进行一个统计强度分析(例如,Weibull统计分析),则至少要做30个试样。

注:使用30个以上试样有助于获得可靠的强度分布参数,例如Weibull模数。使用30个试样也有助于检测材料的含缺陷概率。

7试验步骤

7.1用精度为0.002mn的干分尺测量试样的宽度(b)和厚度(d)。试样的尺寸测量可以在测试前或测试后。如果试验前测量试样尺寸,应尽可能在接近中点的地方测量:如果试验后测量试样尺寸,应在试样的断裂处或接近断裂处测量试样尺寸。应小心操作避免测量时引人表面损伤。7.2选用合适的三点或四点弯曲夹具进行测试。推荐用四点弯曲。当试样的平行度不符合要求时,应使用全可调的夹具。

7.3在测试中应保证上下辊棒的清洁,保证辊棒没有严重的划痕并能自由的滚动。7.4把试样放在测试夹具的两根下辊棒中间,将4mm宽的那一面接触辊棒。如果试样只有两个长边被倒角,放试样的时候应确保倒角在受拉面。小心放置试样避免损伤。试样两端应伸出支撑辊棒的接触点大约相等的距离。前后距离误差小于0.1mm,见图5。F/2

图5试样在轴向压力作用下的调整放置6

GB/T6569--2006/ISO147042000

7.5测试时,预压力不应大于强度预期值的10%。检查试样和所有辑棒的线接触情况以保证一个连续的线性载荷。如果加载曲线不是连续均匀的则卸载,并按要求调节夹具以达到连续均匀的加载。7.6·必要的时候加载过程中可沿着辊棒画线来对试样做标记,以确定两个加压辊棒(四点弯曲)或中间的辊棒(三点弯曲)的位置是否变化。同时也可以判断断裂后残片的受压面或受拉面。画线可使用比较软的绘图铅笔或标签笔。

7.7在试样的周围放一些棉、纱、泡沫或其他材料,防止试样在断裂时飞出碎片。这些材料不应影响加载结构或夹具调节以及辊棒的运动。注:上面的做法能避免不必要的二次碎裂,并且能收集第一次断裂时的碎片以便断口分析。7.8应在测试夹具周围放保护屏防止断裂碎片飞溅。7.9试验机横梁的速率应为0.5mm/min。7.10使用7.9中的横梁速率,假设试验夹具是刚性的,那么断裂的时间通常应在3s到30s。7.11对于时间因素的影响,例如慢裂纹扩展或环境侵蚀(来自实验室环境中的水蒸气),即使是在很短的测试时间内对某些材料的弯曲强度也有很大的影响。为了消除或减少环境因素的影响,可以选择下列方法:在试验夹具的表面增加一个环境隔离层(例如干净的聚乙烯薄膜);试验前用氮气冲洗试样:在流动的干燥氮气中进行试验;或者在试样的敏感面上覆盖一层石蜡(最好在170℃左右处理1h~2h),然后在实验室环境中进行测试。但是石蜡涂层会影响随后的裂纹现象的观察分析。7.12确保试验载荷的均勾性,并记录试样断裂时的最大载荷。记录载荷的精度在士1%或更高。7.13清理碎片并准备试验分析。注:只有少数碎片需要保留。很小的碎片通常不需要,因为它们是二次碎裂的结果,不包含原始断裂的信息。根据经验不难确定哪些碎片是很重要的并应被保留下来。附录C可以作为进一步的参考。在试验后应用锻子收拾碎片,或鼓着手套以避免引人污染物影响随后的裂纹显微观察分析。7.14如果断裂是发生在四点弯曲中的横梁内侧,那么先观察断裂起始点作为初步的观察。试样的断裂也可能发生在横梁的外侧或者在一个内侧加载点上。这些现象应包含在试验设定范固内。由附录C可以得到更多的关于弯曲试样的断裂示例的解释。注1:附录C是一个对于断裂源尺寸和位置以及强度离散性的一般推理。即断裂源处在内跨距之外的情况通常发生在强度离散性比较高的材料,这会导致较低的Weibull模数。如果有很多的断裂发生在内跨距之外,或者很多断裂直接发生在四点弯曲加载处,有可能测试仪器没有调试好。应停止测试,把问题解决后再继续。注2:多重碎裂对于高强度陶瓷来说很常见。在大多数情况下,二次碎裂会直接发生在一个加载压头处。这是正常的,而且得到的强度结果可能会非常高。7.15试验过程中应测量记录实验室湿度和温度。8计算

8.1四点弯曲的弯曲强度按式(1)计算:d

式中:

弯曲强度,单位兆帕(MPa);免费标准下载网bzxz

F—最大载荷,单位牛顿(N),

a-一试样所受弯曲力臂的长度,单位毫米(mm);b—是试样的宽度,单位毫米(mm);d是平行于加载方向的试样高度(厚度),单位毫米(mm)。注1:本标准推荐a=10mm,对于四点1/4弯曲,a=1/4L,对于四点1/3弯曲,a=1/3L(见图1)。(1)

GB/T6569-2006/IS014704.2000

8.2三点弯曲的弯曲强度按式(2)计算:式中:

o:——弯曲强度,单位兆帕(MPa):L一一夹具的下跨距,单位毫米(mm)。On

其他同公式(1)。

注1:根据本标准的规定,三点弯曲夹具的下支撑跨距是30mm或40mm。(2)

注2;公式1和公式2是传统和正规的弯曲强度计算公式。它们给出了在试样断裂时的最大应力。在某些情况下,例如,如果试样不是在最大应力处断裂,强度计算公式就需要修正。8.3平均强度和标准差s按式(3)、式(4)计算:(3)

式中:

第i个试样的强度,单位兆帕(MPa);8一标准差,单位兆帕(MPa);n试样总数。

9测试报告

测试报告应包含以下信息:

a)弯曲试验方法(三点或四点弯曲),夹具尺寸,关于使用全可调或半可调夹具的说明。被测试样的数量(n)。

所有关于材料的数据包括生产日期,生产单位,材料标准编号。c

注;如果材料是人造的则应注明人造材料。试样的加工工序,包括详细的机加工工序。如果经过加热处理或环境处理应注明。d)

弯曲实验的环境,包括湿度和温度。横梁位移速率,单位(mm/min),达到断裂时经历的大致时间,单位s。f)

g)对于每一个被测试样oi,弯曲强度的值应保留三位有效数字(例如:537MPa)h)平均强度d和标准差s。下面的这些符号用来报告平均强度。i)a(N,L)用来表示测量的(N=4或3)点弯曲.(L=40mm或30mm)跨距的弯曲强度。例如:

-o(4.40)=537MPa表示用四点弯曲,跨距为40mm时测得试样的平均强度为537MPa。0(3.30)=580MPa表示用三点弯曲,跨距为30mm时测得试样的平均强度为580MPa。任何与标推中的测试方法不同的地方,说明采用特殊方法的原因。i

k)测试的实验室名称,测试人,测试时间,试验机型号。(4)

附录A

(资料性附录)

GB/T6569-2006/IS014704:2000

陶瓷的弯曲强度取决于本身固有的抵抗断裂的能力以及陶瓷本身的特点。由于这些因素造成了陶瓷强度的离散性,需要进行抽样测试。尽管对断裂表面的显微观测超出了本标准的范围,但是必要的时候应进行这项工作,尤其是测试数据要应用于设计时。弯曲强度同样受许多测试工序条件的影响。包括加载速率,测试环境,试样尺寸,测试夹具以及试样的表面处理。表面处理尤为重要,因为最大断裂应力是作用在试样表面的。通过仔细的观测和合适的分析,可以获得材料本征缺陷的情况。本标准许有多种试样加工方法,并且推荐个比较通用的加工方法(基本加工方法见6.2.5),对大多数的陶瓷适用。这个通用的加工方法使用日益完善的纵向研磨来减少表面微裂纹的影响。纵向研磨使得大多数微裂纹平行于试样的张力作用方向。这能够尽可能测量到材料的真实强度。相反,横向的研磨可导致垂直于试样的划痕,试样很容易在划痕处发生断裂。纵向研磨的试样在许多场合下可以提供一个更真实的强度。本标准倾向于提供一种在环境误差、试验操作的方便性和测量有效性之间维持平衡方法。如果遵守本标准中提供的方法,估计每一个试样的弯曲强度的测量值误差小于2%。本标准提供两种四点弯曲夹具以及相应的试样尺寸。较大的夹具(上跨距一下跨距为:20mm-40mm)已经在美国和欧洲作为标准使用。较小的夹具(上跨距一下跨距为:10mm--30mm)已经在日本、韩国、中国作为标准使用。较大的跨距使得试样受力范围更大,常常会得到更小的强度值。这样的结果对于内部和表面分布着各种尺寸和大小不同的缺陷的陶瓷是很正常的。Weibull统计常常与强度密切相关。

三点弯曲有以下优点:结构简单,容易在高温实验和断裂韧性测试中使用,并且对Weibull统计研究有帮助。但是三点弯曲试验只能测得试样的一小部分局部应力。因此,测得的强度经常比四点弯曲强度大得多。在大多数的材料性能表征工作中提倡用四点弯曲。如需要更多的关于弯曲强度测试和设计信息,参考[1];如需要更多关于陶瓷弯曲强度试验误差分析,以及超大尺寸试样测量的试验因素的修正,参考[2]。GB/T6569—2006/ISO14704:2000附录B

(规范性附录)

测试夹具

一个经过良好加工的平整试样可以采用半可调的夹具。半可调夹具有可以自由滚动的轴承,三点弯曲中间的上辑棒不能自由滚动。下面的一对支撑辊棒可以自由滚动。全可调的夹具适用于不符合条款6.1.1和图3规定的平行度要求的试样。也同样能用于经过良好加工并符合平行度要求的试样。每个辊棒可以自由滚动来适合试样的表面接触。全可调夹具的辊棒两端也能上下调整来适应试样的翘曲。图B.1和图B.2措述了全可调和半可调夹具的运动情况。注1:一对支撑辊棒彼此平行能自由向外滚动。注2内侧的上压辊棒彼此平行能自由向内滚动。注3:一对上辊棒可绕中点转动以适应试样的表面。(a)半可调夹具

注1:两根内侧的压棒可以向内滚动,并且可以独立调整水平度来适应试样表面。注2:一根支撑辊棒不能移动和调节但能滚动。注3:另一根支撑根辑棒既能移动并调节轴线的水平度也能滚动。(b)全可调夹具

四点弯曲夹具

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T6569—2006/ISO14704:2000代替GB/T6569—1986

精细陶瓷弯曲强度试验方法

Fine ceramics(advanced ceramics,advanced technicalceramics)-Test method for flexural strength of monolithicceramics at room temperature(ISO14704:2000,MOD)

2006-02-22发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2006-09-01实施

GB/T6569—2006/ISO14704.2000本标准修改采用ISO14704:2000精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷)一室温下块体陶瓷的弯曲强度试验方法。

本标准是对GB/T6569-1986《工程陶瓷弯曲强度试验方法》进行的修订。本标准与ISO14704:2000相比主要变化如下:删除6.2.2的注2(见6.2.2)。

修改规定试验机的横梁速率为0.5mm/min(见7.9)。删除“如果试样断裂的时间不在此范围内,调整加载速率使得断裂时间在这个范围内。”见(7.10)。

本标准代替GB/T6569—1986,与之相比主要变化如下标题“工程陶瓷”修改为“精细陶瓷”。增加了名词术语(见3)。

-增加了原理(见4)。

试样尺寸修改为“对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm;对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm(1986版的1.1;本版的6.1.2)。删除图2(1986版的1.2)。

删除图3增加图1(1986版的2.2本版的3.2)。增加辊棒描述以及三点弯曲和四点弯曲的设备(见5.2.2~5.2.8)。增加试样加工处理(见6.2)。

增加试验步骤详细内容以及说明(见7.2、7.3、7.6、7.7、7.8、7.10、7.13、7.14)。取消了异常数据取舍方法,增加了附录A资料性附录)普通资料、附录B(规范性附录)测试夹具、附录C(资料性附录)陶瓷测试试样的典型断裂模型。本标准附录B是规范性附录,附录A和附录C是资料性附录。本标准由中国建筑材料工业协会提出。本标由全国工业陶瓷标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国建筑材料科学研究院、深圳新三思计量技术有限公司。本标准起草人:包亦望、曹增辰、马脊荣、仇沱、雷庆安。本标准所代替的标准的历次版本发布情况为:GB/T6569—1986。

1范围

GB/T6569—2006/SO14704:2000

精细陶瓷弯曲强度试验方法

本标准规定了精细陶瓷和纤维增强或颗粒增强陶瓷复合材料的室温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表征以及设计数据的改进等目的。2规范性引用文件

下列标准中的条文,通过本部分的引用而构成本部分的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,使用本部分的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T1216—2004外径千分尺(neqISO3611)ISO7500.1:1999金属材料——单轴拉压试验机—测力系统的标定与认证3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

弯曲强度flexural strength

一个待定的弹性梁受弯曲载荷断裂时的最大应力。3.2

四点弯曲four-pointflexure

一种测量弯曲强度的受力结构,试样被定位在两个下辊棒和两个上辊棒之间,上下辊棒相对运动使试样产生弯曲。[见图1(a)和(b)注:辑棒可以是圆棒或是圆柱形的轴承。3.3

四点1/4弯曲four-point-1/4pointflexure四点弯曲的结构之一,指试样同一侧的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的1/4[见图1(a)]。3.4

四点1/3弯曲four-point-1/3pointflexure四点弯曲的结构之,指试样同一侧的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的1/3[见图1(b)]。3.5

三点弯曲three-pointflexure

一种测量弯曲强度的受力结构,试样被定位在两个下辊棒和一个上辊棒之间,上辑棒位于跨中,上下辑棒相对运动使试样产生弯曲[见图1(c)]。4原理

对矩形截面的梁试样施加弯曲载荷直到试样断裂。假定试样材料为各向同性和线弹性。通过断裂时的临界载荷、夹具和试样的尺寸可以计算试样的弯曲强度。1

GB/T6569—2006/ISO14704:20005试验设备

5.1试验机

具有均勾的横梁位移速度的材料试验机。应符合ISO7500-1:1999一级的规定,显示断裂时的载荷误差小于1%。

四点1/4弯曲

(b)四点1/3弯曲

(c)三点弯曲

L=30mm±0.1mm

或L=40mm0.1mm

一上压辊棒;

一支撑辊棒

注:四点弯曲较常用,因为通过此种方法能测得更均匀的最大应力(查看附录A可得到更详细的信息)。图1

弯曲强度测试结构

5.2试验夹具

5.2.1概述

GB/T6569-2006/IS014704:2000

三点或四点弯曲试验应采用图1所示的结构。推荐使用四点1/4弯曲结构。如果试样的平行度满足6.1的要求,则使用半可调夹具。否则应使用全可调夹具。经过加工的试样应使用全可调夹具。注1:对于烧结、热处理以及氧化过的试样通常不具备平整和相互平行的表面。试样的扭曲会给强度评价带来严重影响,应使用全可调夹具。使用可调夹具的日的是保证夹具与试样表面保持良好接触。注2:有轴承的全可调夹具能自由滚动以消除摩擦。每根辊棒与试样保持紧密接触。(见图B.1和图B.2。)注3;半可调夹具的一对辊棒能自由滑动与试样保持紧密接触。(见图B.1和图B.2.)5.2.2辊棒

试样由辊棒来支撑和加载。辊棒可以是圆柱形的轴承或圆棒。使用金属辊棒时,对于强度可达到1400MPa的试样,棍棒的洛氏硬度不应低于HRC40:对于强度可达到2000MPa的试样,辊棒的洛氏硬度不应低于HRC46。对于陶瓷辊捧,弹性模量应在200GPa到500GPa之间,弯曲强度大于275MPa.辑棒长度应大于等于12mm。辊棒的直径约为试样厚度的1.5倍。辊棒表面光滑,直径的均匀性误差在士0.015mm。辑棒应可以自由滚动以消除摩擦。注1摩擦会影响到强度计算。辊棒滚动可以通过各种方法实现。图2所示的让辊棒在夹具表面上滚动就是其中一种简单可行的方法。

四个辊棒都能自由滚动

四点弯曲

外侧的两个辊样可以自由向外侧滚动,中间的辊棒不能滚动(b)三点弯曲

试样,

2—可滚动的辊棒,

可滚动的加载压头。

图2辊棒的运动

GB/T6569—2006/ISO14704:2000注2:辑棒的直径不应太大,以免试样弯曲加载时接触点沿切向变化使弯曲力臂产生过多的变化。同时也不能太小,以免在试样接触表面产生模型压力或产生损害夹具的接触应力。注3:高强度和硬度的陶瓷试样应采用更硬的辊棒。如果辊棒的弹性模量大于500GPa,建议延长辑棒长度和夹具的宽度到12mm以上,以便分散辊棒压力在更大面积上。5.2.3四点弯曲结构:半可调夹具附录B中的图B.1(a)显示了该结构中辊棒的运动。四个辊棒都能自由滚动。每对平行辊棒的距离误差不应大于0.015mm。上下辊棒相互独立并垂直于试样放置。5.2.4四点弯曲结构:全可调夹具附录B中的图B.1(b)显示了该结构中辊棒的运动。四个辊棒都能自由滚动。其中一个辊棒不需调节。另外三个辊棒应独立可调以保证与试样紧密接触。辊棒应垂直于试样放置。5.2.5三点弯曲结构:半可调夹具附录B中的图B.2(a)显示了该结构中辊棒的运动。中间的上辊棒应固定不能滚动,两个支撑辑棒应能自由向外滚动。辊棒之间的平行度误差不应大于0.015mm。所有辊棒应垂直于试样放置,保证与试样紧密接触。

5.2.6三点弯曲结构:全可调夹具附录B中的图B.2(b)显示了该结构中辊棒的运动。中间的辊棒应固定不能滚动:两个支持(外侧的)辑棒应能自由向外滚动。两支撑辊棒中的任意个均独立可调以保证与试样紧密接触。所有辊棒应垂直于试样放置。

5.2.7辊棒的定位

辊棒定位应精确到土0.1mm。三点弯曲结构中,中间的辊棒应被定位在两个支撑辊棒中间位置,四点弯曲装置中两个上辑棒应放在两个支撑辊棒之间。注:辑棒的位置可道过使用定位装置来确定。跨距用卡尺或其他仪表测量精确到0.1mm。也可以通过测量定位装置之间的距离然后加上(对于外测辑棒)或减去(对于内侧辑棒)辊棒的半径来确定跨距。5.2.8夹具的材料

夹具应有足够硬度以免产生永久变形。注:线接触载荷可能使夹具产生变形。夹具的硬度要求跟尺寸有关。如果辊棒至少12mm长,夹具宽度是12mm或更宽,那么夹具应采用洛氏硬度至少为25的金属。5.3千分尺

使用ISO3611规定精度为0.002mm的千分尺来测量试样的尺寸。可以使用精度为0.002mm或更高的其他测量仪器。

6试样

6.1试样尺寸

6.1.1试样的机加工

试样的尺寸在图3中已标明。梁试样的横截面的长宽公差为士0.2mm。纵向表面平行度公差为0.015mm。

6.1.2自然烧结或热处理过的试样试样的尺寸可能会跟所规定的有差异,但凡与6.1.1和图3的规定有偏离,都应在报告中注明。6.2试样的加工处理

6.2.1概述

试样外表加工可有不同的选择。至少受拉面的两条长边缘应像图3那样进行倒角。建议所有的四个长的侧面都要抛光研磨。在各种的情况中,试样的末端表面不需要特殊处理。虽然表面的处理过程不是本标准的主要部分,但建议对表面的粗糙度进行测量和报告。4

单位:mm

倒角(0.12±0.05)mm×45°±5°或倒圆角(0.15±0.05)mm

对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm。图3试样尺寸示意图

6.2.2自然烧结的试样(无机械加工)GB/T6569—2006/IS014704:20000.015

烧结后的试样未经过任何机械加工。此时可以用烧结出的试样直接测试。应在烧结前做表面的研磨。注:烧结后试样特别容易扭曲和翘曲。可能不符合6.1.1中提出的平行度要求,此时应使用全可调的夹具。6.2.3常规的加工

采用常规的加工方法时要力求使样品的损伤达到最小(使加工过程导致的表面损伤和残余应力尽可能最小)。试样的受拉面的长边缘应像图3中那样倒角处理。6.2.4构件匹配

试样的表面应与待测构件的表面有相同的加工工序。测试报告中应包括详细的试样加工步骤。特别是磨料(树脂的、金属的、玻璃的还是其他的)和每次循环的磨削量。试样的长棱应像图3中那样倒角处理。6.2.5基本的加工方式

如果6.2.2到6.2.4中的加工程序难以实现,则可以使用下面的工序。注:下面提到的加工工序只是一个参考。此方法的目的是把陶瓷的加工损伤和残余应力消除到最小。对于某些材料,更快和更多的切削量可能更适合。相反,某些特别脆的材料要求更少的切削量。6.2.5.1试样应像图4那样纵向放置。注:如果由于某些原因倒角的尺寸大于了规定的尺寸(例如切削量过大造成),应该对试样横截面的惯性矩进行修正。文献[1]可以作为这个修正的参考。图4试样轴向的平行打磨

GB/T6569—2006/IS014704.20006.2.5.2所有的研磨都应在冷却液下进行,保证工作面和砂轮都能受到冷却液的作用。研磨应分两个阶段进行,研磨材料应由粗到细。6.2.5.3粗糙面的打磨应采用金刚石的砂轮,砂轮的圆周误差应小于等于0.03mm,粗细不应超过0.120mm(120目)(D126),每次研磨深度不应超过0.03mm。6.2.5.4最后的研磨应用金刚石的细砂轮,模数在0.045mm(320目)到0.019mm(800目)(例如D46或更细的),每次打磨的深度不应大于0.002mm。总共应把材料表面至少磨掉0.06mm。在样品的对面要进行同样的工序。

6.2.5.5长棱边应像图3那样倒角45°最深为0.12mm士0.03mm。同时,也可以被倒成圆角,半径为0.12mm士0.05mm。倒角的表面应和最终陶瓷试样表面相当。加工方向应平行于试样的长度方向。6.2.5.6试样的最后尺寸应和图3和6.1.1保持一致。6.2.6试样的取放

试样应小心拿放,以避免在试样加工后引入损伤。试样应被分隔储存,避免被此碰撞。6.2.7试样的数量

弯曲强度试验的试样不应少于十个。如果要进行一个统计强度分析(例如,Weibull统计分析),则至少要做30个试样。

注:使用30个以上试样有助于获得可靠的强度分布参数,例如Weibull模数。使用30个试样也有助于检测材料的含缺陷概率。

7试验步骤

7.1用精度为0.002mn的干分尺测量试样的宽度(b)和厚度(d)。试样的尺寸测量可以在测试前或测试后。如果试验前测量试样尺寸,应尽可能在接近中点的地方测量:如果试验后测量试样尺寸,应在试样的断裂处或接近断裂处测量试样尺寸。应小心操作避免测量时引人表面损伤。7.2选用合适的三点或四点弯曲夹具进行测试。推荐用四点弯曲。当试样的平行度不符合要求时,应使用全可调的夹具。

7.3在测试中应保证上下辊棒的清洁,保证辊棒没有严重的划痕并能自由的滚动。7.4把试样放在测试夹具的两根下辊棒中间,将4mm宽的那一面接触辊棒。如果试样只有两个长边被倒角,放试样的时候应确保倒角在受拉面。小心放置试样避免损伤。试样两端应伸出支撑辊棒的接触点大约相等的距离。前后距离误差小于0.1mm,见图5。F/2

图5试样在轴向压力作用下的调整放置6

GB/T6569--2006/ISO147042000

7.5测试时,预压力不应大于强度预期值的10%。检查试样和所有辑棒的线接触情况以保证一个连续的线性载荷。如果加载曲线不是连续均匀的则卸载,并按要求调节夹具以达到连续均匀的加载。7.6·必要的时候加载过程中可沿着辊棒画线来对试样做标记,以确定两个加压辊棒(四点弯曲)或中间的辊棒(三点弯曲)的位置是否变化。同时也可以判断断裂后残片的受压面或受拉面。画线可使用比较软的绘图铅笔或标签笔。

7.7在试样的周围放一些棉、纱、泡沫或其他材料,防止试样在断裂时飞出碎片。这些材料不应影响加载结构或夹具调节以及辊棒的运动。注:上面的做法能避免不必要的二次碎裂,并且能收集第一次断裂时的碎片以便断口分析。7.8应在测试夹具周围放保护屏防止断裂碎片飞溅。7.9试验机横梁的速率应为0.5mm/min。7.10使用7.9中的横梁速率,假设试验夹具是刚性的,那么断裂的时间通常应在3s到30s。7.11对于时间因素的影响,例如慢裂纹扩展或环境侵蚀(来自实验室环境中的水蒸气),即使是在很短的测试时间内对某些材料的弯曲强度也有很大的影响。为了消除或减少环境因素的影响,可以选择下列方法:在试验夹具的表面增加一个环境隔离层(例如干净的聚乙烯薄膜);试验前用氮气冲洗试样:在流动的干燥氮气中进行试验;或者在试样的敏感面上覆盖一层石蜡(最好在170℃左右处理1h~2h),然后在实验室环境中进行测试。但是石蜡涂层会影响随后的裂纹现象的观察分析。7.12确保试验载荷的均勾性,并记录试样断裂时的最大载荷。记录载荷的精度在士1%或更高。7.13清理碎片并准备试验分析。注:只有少数碎片需要保留。很小的碎片通常不需要,因为它们是二次碎裂的结果,不包含原始断裂的信息。根据经验不难确定哪些碎片是很重要的并应被保留下来。附录C可以作为进一步的参考。在试验后应用锻子收拾碎片,或鼓着手套以避免引人污染物影响随后的裂纹显微观察分析。7.14如果断裂是发生在四点弯曲中的横梁内侧,那么先观察断裂起始点作为初步的观察。试样的断裂也可能发生在横梁的外侧或者在一个内侧加载点上。这些现象应包含在试验设定范固内。由附录C可以得到更多的关于弯曲试样的断裂示例的解释。注1:附录C是一个对于断裂源尺寸和位置以及强度离散性的一般推理。即断裂源处在内跨距之外的情况通常发生在强度离散性比较高的材料,这会导致较低的Weibull模数。如果有很多的断裂发生在内跨距之外,或者很多断裂直接发生在四点弯曲加载处,有可能测试仪器没有调试好。应停止测试,把问题解决后再继续。注2:多重碎裂对于高强度陶瓷来说很常见。在大多数情况下,二次碎裂会直接发生在一个加载压头处。这是正常的,而且得到的强度结果可能会非常高。7.15试验过程中应测量记录实验室湿度和温度。8计算

8.1四点弯曲的弯曲强度按式(1)计算:d

式中:

弯曲强度,单位兆帕(MPa);免费标准下载网bzxz

F—最大载荷,单位牛顿(N),

a-一试样所受弯曲力臂的长度,单位毫米(mm);b—是试样的宽度,单位毫米(mm);d是平行于加载方向的试样高度(厚度),单位毫米(mm)。注1:本标准推荐a=10mm,对于四点1/4弯曲,a=1/4L,对于四点1/3弯曲,a=1/3L(见图1)。(1)

GB/T6569-2006/IS014704.2000

8.2三点弯曲的弯曲强度按式(2)计算:式中:

o:——弯曲强度,单位兆帕(MPa):L一一夹具的下跨距,单位毫米(mm)。On

其他同公式(1)。

注1:根据本标准的规定,三点弯曲夹具的下支撑跨距是30mm或40mm。(2)

注2;公式1和公式2是传统和正规的弯曲强度计算公式。它们给出了在试样断裂时的最大应力。在某些情况下,例如,如果试样不是在最大应力处断裂,强度计算公式就需要修正。8.3平均强度和标准差s按式(3)、式(4)计算:(3)

式中:

第i个试样的强度,单位兆帕(MPa);8一标准差,单位兆帕(MPa);n试样总数。

9测试报告

测试报告应包含以下信息:

a)弯曲试验方法(三点或四点弯曲),夹具尺寸,关于使用全可调或半可调夹具的说明。被测试样的数量(n)。

所有关于材料的数据包括生产日期,生产单位,材料标准编号。c

注;如果材料是人造的则应注明人造材料。试样的加工工序,包括详细的机加工工序。如果经过加热处理或环境处理应注明。d)

弯曲实验的环境,包括湿度和温度。横梁位移速率,单位(mm/min),达到断裂时经历的大致时间,单位s。f)

g)对于每一个被测试样oi,弯曲强度的值应保留三位有效数字(例如:537MPa)h)平均强度d和标准差s。下面的这些符号用来报告平均强度。i)a(N,L)用来表示测量的(N=4或3)点弯曲.(L=40mm或30mm)跨距的弯曲强度。例如:

-o(4.40)=537MPa表示用四点弯曲,跨距为40mm时测得试样的平均强度为537MPa。0(3.30)=580MPa表示用三点弯曲,跨距为30mm时测得试样的平均强度为580MPa。任何与标推中的测试方法不同的地方,说明采用特殊方法的原因。i

k)测试的实验室名称,测试人,测试时间,试验机型号。(4)

附录A

(资料性附录)

GB/T6569-2006/IS014704:2000

陶瓷的弯曲强度取决于本身固有的抵抗断裂的能力以及陶瓷本身的特点。由于这些因素造成了陶瓷强度的离散性,需要进行抽样测试。尽管对断裂表面的显微观测超出了本标准的范围,但是必要的时候应进行这项工作,尤其是测试数据要应用于设计时。弯曲强度同样受许多测试工序条件的影响。包括加载速率,测试环境,试样尺寸,测试夹具以及试样的表面处理。表面处理尤为重要,因为最大断裂应力是作用在试样表面的。通过仔细的观测和合适的分析,可以获得材料本征缺陷的情况。本标准许有多种试样加工方法,并且推荐个比较通用的加工方法(基本加工方法见6.2.5),对大多数的陶瓷适用。这个通用的加工方法使用日益完善的纵向研磨来减少表面微裂纹的影响。纵向研磨使得大多数微裂纹平行于试样的张力作用方向。这能够尽可能测量到材料的真实强度。相反,横向的研磨可导致垂直于试样的划痕,试样很容易在划痕处发生断裂。纵向研磨的试样在许多场合下可以提供一个更真实的强度。本标准倾向于提供一种在环境误差、试验操作的方便性和测量有效性之间维持平衡方法。如果遵守本标准中提供的方法,估计每一个试样的弯曲强度的测量值误差小于2%。本标准提供两种四点弯曲夹具以及相应的试样尺寸。较大的夹具(上跨距一下跨距为:20mm-40mm)已经在美国和欧洲作为标准使用。较小的夹具(上跨距一下跨距为:10mm--30mm)已经在日本、韩国、中国作为标准使用。较大的跨距使得试样受力范围更大,常常会得到更小的强度值。这样的结果对于内部和表面分布着各种尺寸和大小不同的缺陷的陶瓷是很正常的。Weibull统计常常与强度密切相关。

三点弯曲有以下优点:结构简单,容易在高温实验和断裂韧性测试中使用,并且对Weibull统计研究有帮助。但是三点弯曲试验只能测得试样的一小部分局部应力。因此,测得的强度经常比四点弯曲强度大得多。在大多数的材料性能表征工作中提倡用四点弯曲。如需要更多的关于弯曲强度测试和设计信息,参考[1];如需要更多关于陶瓷弯曲强度试验误差分析,以及超大尺寸试样测量的试验因素的修正,参考[2]。GB/T6569—2006/ISO14704:2000附录B

(规范性附录)

测试夹具

一个经过良好加工的平整试样可以采用半可调的夹具。半可调夹具有可以自由滚动的轴承,三点弯曲中间的上辑棒不能自由滚动。下面的一对支撑辊棒可以自由滚动。全可调的夹具适用于不符合条款6.1.1和图3规定的平行度要求的试样。也同样能用于经过良好加工并符合平行度要求的试样。每个辊棒可以自由滚动来适合试样的表面接触。全可调夹具的辊棒两端也能上下调整来适应试样的翘曲。图B.1和图B.2措述了全可调和半可调夹具的运动情况。注1:一对支撑辊棒彼此平行能自由向外滚动。注2内侧的上压辊棒彼此平行能自由向内滚动。注3:一对上辊棒可绕中点转动以适应试样的表面。(a)半可调夹具

注1:两根内侧的压棒可以向内滚动,并且可以独立调整水平度来适应试样表面。注2:一根支撑辊棒不能移动和调节但能滚动。注3:另一根支撑根辑棒既能移动并调节轴线的水平度也能滚动。(b)全可调夹具

四点弯曲夹具

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。