HJ/T 32-1999

基本信息

标准号: HJ/T 32-1999

中文名称:固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法

标准类别:环境保护行业标准(HJ)

标准状态:现行

发布日期:1999-08-18

实施日期:2000-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:326332

相关标签: 固定 污染源 排气 酚类化合物 测定 氨基 安替比林 光度法

标准分类号

中标分类号:环境保护>>环境保护采样、分析测试方法>>Z25废气排放污染物分析方法

关联标准

出版信息

出版社:中国环境科学出版社

书号:1380135.018

页数:10页

标准价格:8.0 元

出版日期:2004-04-19

相关单位信息

标准简介

HJ/T 32-1999 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T32-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

国家环境保护总局标准

固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法

Stationary source emissionDetermination of phenols-4-Amino-antipyrine spectrophotometric method1适用范围

1.1本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的酚类化合物测定。HJ/T 32 - 1999

1.2在无组织排放样品分析中,当采样体积为60L、吸收液体积为20ml时,直接比色法测定酚类化合物的检出限为0.03mg/m,定量测定的浓度范围为0.083~6.0mg/m;萃取比色法测定酚类化合物的检出限为0.003mg/m2,定量测定的浓度范围为0.0083~~0.17mg/m。在有组织排放样品分析中,当采样体积为10L、吸收液体积为50ml,用蒸馏-直接比色法测定酚类化合物的检出限为0.3mg/m,定量测定的浓度范围为1.0~80mg/m2。1.3用本方法测定酚类化合物的主要干扰为高浓度的二氧化硫、硫化物等还原性物质和氯、溴等酸性气体,详见本标准11.1、11.2。2定义

酚类化合物指在苯环结构中具有羟基(一OH)取代基的化合物总称。在本标准规定条件下所测得的是能与4-氨基安替比林反应生成有色物的酚类化合物,或是能随水蒸气缩出并与4-氨基安替比林反应生成有色物的酚类化合物,均以苯酚计。3方法原理

用氢氧化钠吸收液采集样品,在pH一10.0士0.2、有铁氰化钾存在的情况下,酚类化合物与4-氨基安替比林反应,生成红色的安替比林染料,根据颜色的深浅进行比色测定。4引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。GB16297—1996大气污染物综合排放标准GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法5试剂和材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂和无酚蒸馏水(5.41)。5. 1 盐酸:p=1. 19 g/ml。

5.2 磷酸:0=1.71 g/ml。

5.3氨水:p=0.90g/ml。

5.4碘化钾。

国家环境保护总局1999-08-18批准2000-01-01实施

5.5溴化钾。

硫酸铜(CusSO,·5H,O)。

氯化铵。

5.84-氨基安替比林。

铁氰化钾

HJ/T 32 --- 1999

碘酸钾:优级纯,使用前,在110℃下干燥2h。5.10

硫代硫酸钠(NaS,O:·5H,O),

溴酸钾:使用前,在165C下干燥1h。,苯酚:使用前经蒸馏纯化(或色谱纯)。5.13

无水碳酸钠。

三氯甲烷。

5.16氢氧化钠。

甲基橙。

5.18淀粉。

5.19高锰酸钾。

5.20氢氧化钠吸收液:c(NaOH)=0.1mo1/L称取4.0g氢氧化钠(5.16),溶解于新煮沸并已冷却的水中,稀释至1L。5.21盐酸溶液:(1+1)

量取100ml盐酸(5.1),于100ml水中混匀。5.22盐酸溶液:(1+9)

量取10ml盐酸(5.1),于90ml水中混匀。5.23磷酸溶液:(1+9)

量取10ml磷酸(5.2),于90ml水中混匀。5.24硫酸铜溶液:c=100g/L

称取10.0g硫酸铜(5.6)溶解于水中,稀释至100ml。5.25氨-氯化铵缓冲液A:pH=10.0士0.2称取20.0g氯化铵(5.7)溶解于100.0ml浓氨水(5.3)中,密塞,3~5℃下保存,使用一周。5.26氨-氯化铵缓冲液B:pH=10.0±0.2吸取10.0ml氨-氯化铵缓冲液A(5.25),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.274-氨基安替比林溶液A:c20.0g/1称取2.00g4-氨基安替比林(5.8),溶解于水中,稀释至100.0ml。3~5℃下保存,使用一周。5.284-氨基安替比林溶液B:c2.00g/L吸取10.0ml4-氮基安替比林溶液A(5.27),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.29铁氟化钾溶液A:c=80.0g/L称取8.00g铁氰化钾(5.9)溶解于水中,稀释至100.0ml。3~~5℃下保存,使用一周。5.30铁氰化钾溶液B:c=8.00g/1

吸取10.0ml铁氰化钾溶液A(5.29),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.31碘酸钾标准溶液

准确称取1.5000g碘酸钾(5.10),溶解于水,移人500ml容量瓶中,用水稀释至刻度。5.32 硫代硫酸钠溶液:c(Na2S,O:)=0.1mal/L称取25g硫代硫酸钠(5.11),溶于1L新煮沸并已冷却的水中,加0.2g无水碳酸钠,贮于棕色试剂瓶中,放置一周后,用碘量法标定其浓度。若溶液出现混独,需过滤。使用前需标定,标定方法如下:吸取25.00ml碘酸钾标准溶液(5.31).置于250ml碘量瓶中,加70ml新煮沸并已冷却的水,加292

HJ/T 32 -- 1999

1.0g碘化钾(5.4),振荡至完全溶解后,再加10ml盐酸溶液(5.21),立即盖好瓶塞,混匀。在暗处放置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至淡黄色,加5ml淀粉指示剂(5.38),继续滴定至蓝色刚好褪去,按下式计算硫代硫酸钠溶液的浓度。1% 0%

c(Na,S,O,) =

35. 67 × V

式中:c(Na,S,O,)-硫代硫酸钠溶液的浓度,mol/L;W称取的碘酸钾的重量,g;

V—一滴定所用硫代硫酸钠溶液的体积,ml;·(1)

35.67——相当于1Lmol/1.硫代硫酸钠溶液(NazS2O)的碘酸钾(1/6K10;)的质量,g。5.33溴酸钾标准溶液:c(1/6KBrO:)=0.1000mol/L准确称取2.7840g溴酸钾(5.12)和10g溴化钾(5.5),溶解于水,移人1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度。

5.34酚标准储备溶液

称取1.0g苯酚(5.13)溶解于水,稀释到1000ml,用碘量法标定其浓度。酚标准储备溶液的标定:吸取10.00ml酚标准储备液于250ml碘量瓶中,加水90ml及10.00m!溴酸钾溶液(5.33),将碘量瓶塞子轻轻提起,从缝隙中加5.0ml浓盐酸(5.1),立即塞紧塞子,以防溴蒸气逸出。轻轻摇动至有絮状物(三溴苯酚)出现,溶液应呈现溴的浅棕黄色(若溶液无溴的颜色,说明酚浓度过大,应稀释后重做)。用水封口,放置15~25min,气温高时,应将碘量瓶浸在冷水浴中。用少量水淋洗瓶壁后,迅速加人1.0g碘化钾晶体(5.4),再用水淋洗瓶壁,密塞,瓶用水封口,置于暗处5min,用硫代硫酸钠标准溶液(5.32)滴定析出的碘,至溶液呈淡黄色,加1.0ml淀粉指示剂(5.38),继续滴定至蓝色刚刚消失。另取10.0ml无酚水,同时进行空白试验。c(C,H,OH) = 。- V)Xc× 15. 6710.00

酚储备液浓度,mg/ml;

式中: c(C,H,OH)--—

空白试验所用硫代硫酸钠标准溶液体积.ml;V-

V—滴定酚溶液所用硫代硫酸钠标准溶液体积,ml; -硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol / L;15.67-—-相当于1L1mol/L硫代硫酸钠标准溶液的酚(1/6C.H,OH)的质量,g。5.35酚标准使用液A:c==10.0 μg/ml取适量酚标准储备溶液(5.34)用水稀释,临用现配。5.36酚标准使用液B:c=1. 0 μg/ml吸取10.00ml酚标准使用溶液A(5.35)于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,临用现配。5.37甲基橙指示剂:c=0.5g/L

称取50mg甲基橙,溶解于水中,稀释至100ml。5.38淀粉指示剂:c=2g/1

称取0.2g可溶性淀粉溶于水中,稀释至100ml,临用现配。5.39脱脂棉。

5.40无碱玻璃棉。

5.41无酚蒸馏水

置蒸馏水于全玻璃蒸馏器中,加氢氧化钠至强碱性,滴加高锰酸钾溶液至深紫红色,蒸馏。6仪器

6.1采样仪器

HJ/T 32— 1999

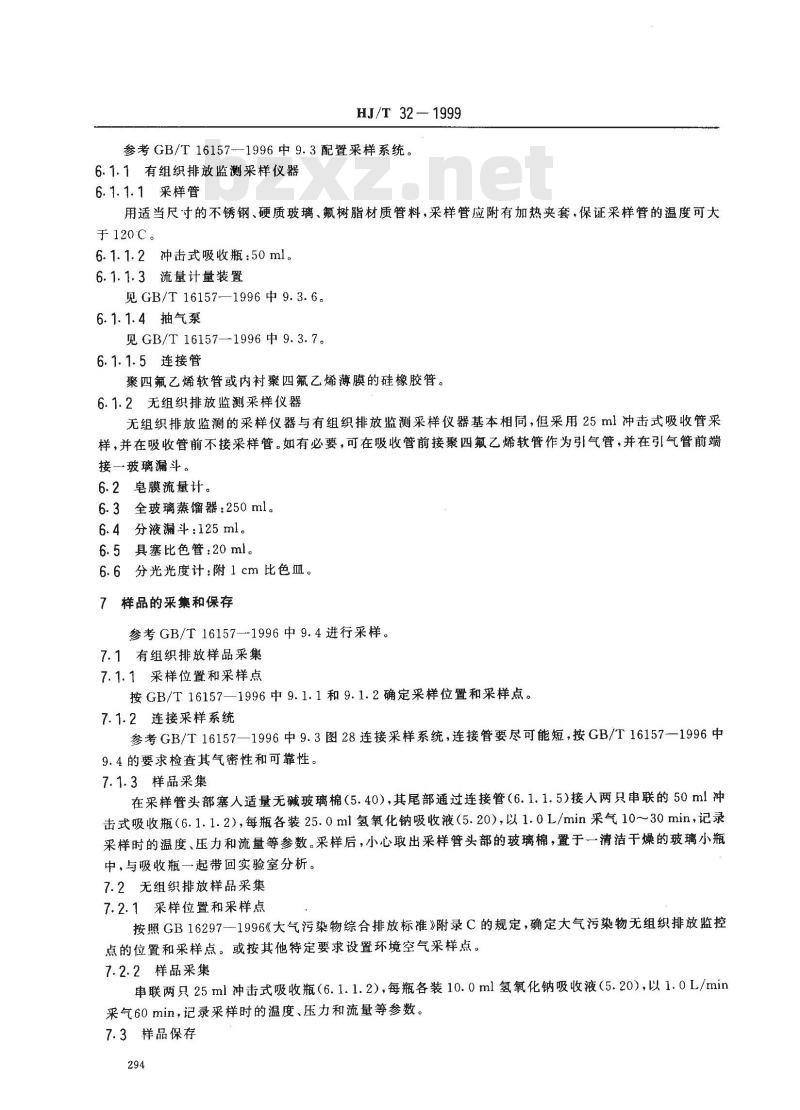

参考GB/T16157--1996中9.3配置采样系统。6.1.1有组织排放监测采样仪器

6.1.1.1采样管

用适当尺寸的不锈钢、硬质玻璃、氟树脂材质管料,采样管应附有加热夹套,保证采样管的温度可大于120℃。

6.1.1.2冲击式吸收瓶:50ml。

6.1.1.3流量计量装置

见GB/T16157—1996中9.3.6。

6.1.1.4抽气泵

见 GB/T 16157—1996 中 9. 3.7。6.1.1.5连接管

聚四氟乙烯软管或内衬聚四氟乙烯薄膜的硅橡胶管。6.1.2无组织排放监测采样仪器

无组织排放监测的采样仪器与有组织排放监测采样仪器基本相同,但采用25ml冲击式吸收管采样,并在吸收管前不接采样管。如有必要,可在吸收管前接聚四氟乙烯软管作为引气管,并在引气管前端接一玻璃漏斗。

6.2皂膜流量计。

6.3全玻璃蒸馏器:250ml。

6.4分液漏斗:125ml。

6.5具塞比色管:20ml。

6.6分光光度计:附1cm比色皿。7样品的采集和保存

参考GB/T16157—1996中9.4进行采样。7.1有组织排放样品采集

7.1.1采样位置和采样点

按GB/T16157—1996中9.1.1和9.1.2确定采样位置和采样点。7.1.2连接采样系统

参考GB/T16157—1996中9.3图28连接采样系统,连接管要尽可能短,按GB/T16157-—1996中9.4的要求检查其气密性和可靠性。7.1.3样品采集

在采样管头部塞人适量无碱玻璃棉(5.40),其尾部通过连接管(6.1.1.5)接入两只串联的50ml冲击式吸收瓶(6.1.1.2),每瓶各装25.0ml氢氧化钠吸收液(5.20),以1.0L/min采气10~~30min,记录采样时的温度、压力和流量等参数。采样后,小心取出采样管头部的玻璃棉,置于一清洁于燥的玻璃小瓶中,与吸收瓶一起带回实验室分析。7.2无组织排放样品采集

7.2.1采样位置和采样点

按照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》附录C的规定,确定大气污染物无组织排放监控点的位置和采样点。或按其他特定要求设置环境空气采样点。7.2.2样品采集

串联两只25ml冲击式吸收瓶(6.1.1.2),每瓶各装10.0ml氢氧化钠吸收液(5.20),以1.0L/min采气60min,记录采样时的温度、压力和流量等参数。7.3样品保存

HJ/T 32 --- 1999

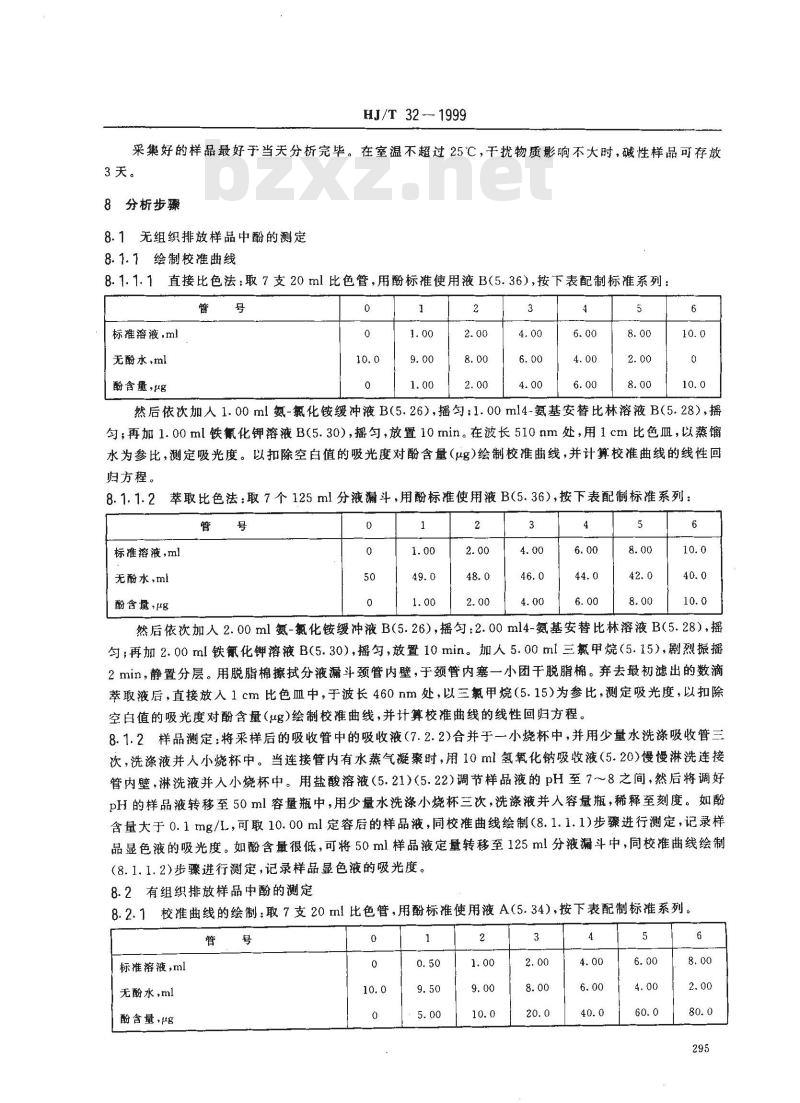

采集好的样品最好于当天分析完毕。在室温不超过25℃,干扰物质影响不大时,碱性样品可存放3天。

8分析步骤

8.1无组织排放样品中酚的测定

8.1.1绘制校准曲线

8.1.1.1直接比色法:取7支20ml比色管,用酚标准使用液B(5.36),按下表配制标准系列:管

标推溶液,m!

无酚水、ml

酚含量,ug

然后依次加人1.00ml氨-氯化铵缓冲液B(5.26),摇匀:1.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28),摇匀;再加1.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇勺,放置10min。在波长510nm处,用1cm比色Ⅲ,以蒸馏水为参比,测定吸光度。以扣除空白值的吸光度对酚含量(μg)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程。

2萃取比色法:取7个125ml分液漏斗,用酚标准使用液B(5.36),按下表配制标准系列:8. 1. 1. 2

标准溶液,ml

无酚水,ml

酚含量,ug

然后依次加人2.00ml氨-氯化铵缓冲液B(5.26),摇勾:2.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28),摇匀;再加2.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇匀,放置10min。加人5.00ml三氮甲烧(5.15),剧烈振摇2min,静置分层。用脱脂棉擦拭分液漏斗颈管内壁,于颈管内塞一小团干脱脂棉。弃去最初滤出的数滴萃取液后,直接放入1cm比色皿中,于波长460nm处,以三氯甲烷(5.15)为参比,测定吸光度,以扣除空白值的吸光度对酚含量(ug)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程。8.1.2样品测定:将采样后的吸收管中的吸收液(7.2.2)合并于一小烧杯中,并用少量水洗涤吸收管三次,洗涤液并人小烧杯中。当连接管内有水蒸气凝聚时,用10ml氢氧化钠吸收液(5.20)慢慢淋洗连接管内壁,淋洗液并入小烧杯中。用盐酸溶液(5.21)(5.22)调节样品液的pH至7~8之间,然后将调好pH的样品液转移至50ml容量瓶中,用少量水洗涤小烧杯三次,洗涤液并人容量瓶,稀释至刻度。如酚含量大于0.1mg/L,可取10.00ml定容后的样品液,同校准曲线绘制(8.1.1.1)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。如酚含量很低,可将50ml样品液定量转移至125ml分液漏斗中,同校准曲线绘制(8.1.1.2)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。8.2有组织排放样品中酚的测定

8.2.1校准曲线的绘制:取7支20ml比色管,用酚标准使用液A(5.34),按下表配制标准系列。管

标准溶液,ml

无酚水,ml

酚含量·ug

HJ/T 32—1999

然后依次加人1.00ml氨-氯氟化铵缓冲液B(5.26),摇匀:1.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28)摇匀;再加1.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇匀,放置10min。在波长510nm处,用1cm比色皿,以蒸馏水为参比,测定吸光度。以扣除空白值的吸光度对酚含量(ug)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程(3)。酚浓度较低时,校准曲线的绘制参照8.1.1.1。8.2.2样品测定

8.2.2.1样品的处理:将采样后的吸收瓶中的吸收液(7.1.3)合并于-小烧杯中,并用少量水洗涤采样瓶三次,洗涤液并人小烧杯中。当连接管内有水蒸气凝聚时,用10~20ml氢氧化钠吸收液(5.20)慢慢淋洗连接管内壁,淋洗液并人小烧杯中。用盐酸溶液(5.21)(5.22)调节样品液的pH至7~8之间,然后将调好pH的样品液转移至100ml容量瓶中,用少量水洗涤小烧杯三次,洗涤液并人容量瓶,稀释至刻度。

8.2.2.2预蒸馏:将8.2.2.1定容好的样品液转移到250ml全玻璃蒸馏瓶中,用少量水洗涤容量瓶,洗涤液倒人蒸馏瓶中,另将采样管头部的玻璃棉也置于蒸馏瓶中。加数滴甲基橙指示剂(5.37),用磷酸溶液(5.23)调节到pH为4(溶液呈橙红色)。加5.0ml硫酸铜溶液(5.24)及数粒玻璃珠,加热蒸馏。用100ml容量瓶收集蒸馏液,当蒸馏出约90ml时,停止加热,放冷后向蒸馏瓶中加10.0ml水,小心继续蒸馏至馏出液为100ml时为止。

8.2.2.3样品分析:取10.00ml馏出液(8.2.2.2),同校准曲线绘制(8.2.1)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。如酚含量很低,可按8.1.1.2萃取比色法步骤进行测定。9计算和结果衰示

9.1根据样品扣除空白值的吸光度(8.1.2或8.2.2.3)从相应的校准曲线上查出,或用相应的回归方程计算出样品的酚类化合物含量(W,ug)。9.2无组织排放样品中酚类化合物浓度的计算9.2.1直接比色法

样品中酚类化合物的浓度(mg/m2)=交VWxV。

式中:W--测定样品中酚类化合物的含量,ug;V。-采集样品吸收液的定容体积,ml;V一—-测定样品所分取的溶液体积,ml;Vn——换算成标准状态下的干采气体积,L。9.2.2萃取比色法

样品中酚类化合物的浓度(mg/m\)二式中:W一-一测定样品中酚类化合物的含量,ug;Vna——换算成标准状态下干采气体积,L。W

9.3有组织排放样品中酚类化合物的浓度计算样品中酚类化合物的浓度(mg/m)W.10Vnd

式中:W一—测定样品中酚类化合物的含量,μg;V。一--样品经蒸留处理后的定容体积,ml;V。---测定样品所分取的溶液体积,ml;Vnu换算成标准状态下的于采气体积,I。按GB/T16157--1996中10.1或10.2计算Vnd。9.4酚类化合物有组织排放的“排放浓度”计算296

HJ/T 32—1999

按GB/T16157--1996中11.1.2或11.1.4计算酚类化合物的排放度”9.5酚类化合物有组织排放的“排放速率”计算按GB/T16157-一1996中11.4计算酚类化合物的“排放速率”。9.6酚类化合物的“无组织排放监控浓度值”计算9.6.1按下式计算一个无组织排放监控点的酚类化合物平均浓度:式中心

一个无组织排放监控点的酚类化合物平均浓度;一个样品中的酚类化合物浓度;…个无组织排放监控点采集的样品数目。9.6.2“无组织排放监控浓度值”的计算:按GB16297—1996附录C中C2.3计酚类化合物的\无组织排放监控浓度值”。10精密度和准确度

10.1精密度

五个实验室分别以直接比色、蒸馏-比色和萃取比色三种方法六次平行测定浓度为0.50mg/1.、4.0mg/L和0.050mg/L的统-样品,得到方法的精密度数据见下表。直接比色法

统一样品浓度

重复性标准偏差

重复性相对标准偏差

重复性

再现性标准偏差

再现性相对标准偏差

再现性

蒸馏-比色

(mg/L)

萃敢比色法

五个实验室同时对某企业的有组织排放和无组织排放进行平行采样分析的结果见下表·从表中可见三种方法的重复性相对标推偏差在11%~14%范围内;再现性相对标准偏差在26%~~30%范围内(mg/m3)

直接比色法

总平均值免费标准下载网bzxz

重复性标推偏差

重复性相对标准偏差

重复性

再现性标准偏差

再现性相对标准偏差

再现性

蒸馏-比色

萃取比色法

10.2推确度

HJ/T 32- 1999

五个实验室分别以三种方法六次平行测定浓度为0.50mg/L、4.0mg/L和0.050mg/L的统一样品,得到三种方法的准确度数据见下表:(mg/L)

标准样品浓度

相对误差RE%

相对误差范围

直接比色法

-5. 4% ~ 1. 0%

蒸馏-比色

- 3. 0% ~ 0. 002 %

萃取比色法

—3.6%~0.006%

五个实验室对浓度范围为0.01~5.2mg/m2的八个实际样品进行加标回收率测定的结果表明:三种方法的加标回收率在88.5%~~118%的范围内。11说明

11.1二氧化硫、硫化物存在时,吸收液中以亚硫酸钠计的浓度达240 mg/L、以硫化钠计浓度达100mg/L以下时,用一次蒸馏预处理基本上可以除去上述干扰,碱性样品效置一天分析,上述干扰可以消弱。

11.2对有氟气存在的碱性样品,样品液中以次氯酸钠计的浓度达21mg/L以下时,4h内分析对结果影响不大,否则,结果严重偏低。11.3试剂空白值增高,除因蒸馏水、器血、容器等受沾污,以及萃取比色法中由于室温升高致使萃取溶剂挥发等因素外,主要是4-氨基安替比林易受潮并氧化所造成的。因此该试剂应置于干燥器内避光保存,水溶液也应妥善保管并经常更换。11.4显色反应受pH影响很大。如所测水样中含有挥发性酸,经蒸馏,馏出液仍带酸性,遇此情况,在加人缓冲液前,应先用氨水调节馏出液pH至7~8后再进行下--步聚分析。11.5在分析过程中加入三种显色用试剂时,每加人一种必须摇勾后再加入后一种,否则严重影响分析结果。

附加说明:

本标准由国家环境保护总局科技标雄司提出。本标准由上海大学化工系负责起草。本标准主要起草人:金至清、吴芯芯、刘笃玉、秦益琴、王雪飞。本标准委托中国环境监测总站负责解释。298

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法

Stationary source emissionDetermination of phenols-4-Amino-antipyrine spectrophotometric method1适用范围

1.1本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的酚类化合物测定。HJ/T 32 - 1999

1.2在无组织排放样品分析中,当采样体积为60L、吸收液体积为20ml时,直接比色法测定酚类化合物的检出限为0.03mg/m,定量测定的浓度范围为0.083~6.0mg/m;萃取比色法测定酚类化合物的检出限为0.003mg/m2,定量测定的浓度范围为0.0083~~0.17mg/m。在有组织排放样品分析中,当采样体积为10L、吸收液体积为50ml,用蒸馏-直接比色法测定酚类化合物的检出限为0.3mg/m,定量测定的浓度范围为1.0~80mg/m2。1.3用本方法测定酚类化合物的主要干扰为高浓度的二氧化硫、硫化物等还原性物质和氯、溴等酸性气体,详见本标准11.1、11.2。2定义

酚类化合物指在苯环结构中具有羟基(一OH)取代基的化合物总称。在本标准规定条件下所测得的是能与4-氨基安替比林反应生成有色物的酚类化合物,或是能随水蒸气缩出并与4-氨基安替比林反应生成有色物的酚类化合物,均以苯酚计。3方法原理

用氢氧化钠吸收液采集样品,在pH一10.0士0.2、有铁氰化钾存在的情况下,酚类化合物与4-氨基安替比林反应,生成红色的安替比林染料,根据颜色的深浅进行比色测定。4引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。GB16297—1996大气污染物综合排放标准GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法5试剂和材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂和无酚蒸馏水(5.41)。5. 1 盐酸:p=1. 19 g/ml。

5.2 磷酸:0=1.71 g/ml。

5.3氨水:p=0.90g/ml。

5.4碘化钾。

国家环境保护总局1999-08-18批准2000-01-01实施

5.5溴化钾。

硫酸铜(CusSO,·5H,O)。

氯化铵。

5.84-氨基安替比林。

铁氰化钾

HJ/T 32 --- 1999

碘酸钾:优级纯,使用前,在110℃下干燥2h。5.10

硫代硫酸钠(NaS,O:·5H,O),

溴酸钾:使用前,在165C下干燥1h。,苯酚:使用前经蒸馏纯化(或色谱纯)。5.13

无水碳酸钠。

三氯甲烷。

5.16氢氧化钠。

甲基橙。

5.18淀粉。

5.19高锰酸钾。

5.20氢氧化钠吸收液:c(NaOH)=0.1mo1/L称取4.0g氢氧化钠(5.16),溶解于新煮沸并已冷却的水中,稀释至1L。5.21盐酸溶液:(1+1)

量取100ml盐酸(5.1),于100ml水中混匀。5.22盐酸溶液:(1+9)

量取10ml盐酸(5.1),于90ml水中混匀。5.23磷酸溶液:(1+9)

量取10ml磷酸(5.2),于90ml水中混匀。5.24硫酸铜溶液:c=100g/L

称取10.0g硫酸铜(5.6)溶解于水中,稀释至100ml。5.25氨-氯化铵缓冲液A:pH=10.0士0.2称取20.0g氯化铵(5.7)溶解于100.0ml浓氨水(5.3)中,密塞,3~5℃下保存,使用一周。5.26氨-氯化铵缓冲液B:pH=10.0±0.2吸取10.0ml氨-氯化铵缓冲液A(5.25),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.274-氨基安替比林溶液A:c20.0g/1称取2.00g4-氨基安替比林(5.8),溶解于水中,稀释至100.0ml。3~5℃下保存,使用一周。5.284-氨基安替比林溶液B:c2.00g/L吸取10.0ml4-氮基安替比林溶液A(5.27),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.29铁氟化钾溶液A:c=80.0g/L称取8.00g铁氰化钾(5.9)溶解于水中,稀释至100.0ml。3~~5℃下保存,使用一周。5.30铁氰化钾溶液B:c=8.00g/1

吸取10.0ml铁氰化钾溶液A(5.29),用水稀释至100.0ml,临用现配。5.31碘酸钾标准溶液

准确称取1.5000g碘酸钾(5.10),溶解于水,移人500ml容量瓶中,用水稀释至刻度。5.32 硫代硫酸钠溶液:c(Na2S,O:)=0.1mal/L称取25g硫代硫酸钠(5.11),溶于1L新煮沸并已冷却的水中,加0.2g无水碳酸钠,贮于棕色试剂瓶中,放置一周后,用碘量法标定其浓度。若溶液出现混独,需过滤。使用前需标定,标定方法如下:吸取25.00ml碘酸钾标准溶液(5.31).置于250ml碘量瓶中,加70ml新煮沸并已冷却的水,加292

HJ/T 32 -- 1999

1.0g碘化钾(5.4),振荡至完全溶解后,再加10ml盐酸溶液(5.21),立即盖好瓶塞,混匀。在暗处放置5min后,用硫代硫酸钠溶液滴定至淡黄色,加5ml淀粉指示剂(5.38),继续滴定至蓝色刚好褪去,按下式计算硫代硫酸钠溶液的浓度。1% 0%

c(Na,S,O,) =

35. 67 × V

式中:c(Na,S,O,)-硫代硫酸钠溶液的浓度,mol/L;W称取的碘酸钾的重量,g;

V—一滴定所用硫代硫酸钠溶液的体积,ml;·(1)

35.67——相当于1Lmol/1.硫代硫酸钠溶液(NazS2O)的碘酸钾(1/6K10;)的质量,g。5.33溴酸钾标准溶液:c(1/6KBrO:)=0.1000mol/L准确称取2.7840g溴酸钾(5.12)和10g溴化钾(5.5),溶解于水,移人1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度。

5.34酚标准储备溶液

称取1.0g苯酚(5.13)溶解于水,稀释到1000ml,用碘量法标定其浓度。酚标准储备溶液的标定:吸取10.00ml酚标准储备液于250ml碘量瓶中,加水90ml及10.00m!溴酸钾溶液(5.33),将碘量瓶塞子轻轻提起,从缝隙中加5.0ml浓盐酸(5.1),立即塞紧塞子,以防溴蒸气逸出。轻轻摇动至有絮状物(三溴苯酚)出现,溶液应呈现溴的浅棕黄色(若溶液无溴的颜色,说明酚浓度过大,应稀释后重做)。用水封口,放置15~25min,气温高时,应将碘量瓶浸在冷水浴中。用少量水淋洗瓶壁后,迅速加人1.0g碘化钾晶体(5.4),再用水淋洗瓶壁,密塞,瓶用水封口,置于暗处5min,用硫代硫酸钠标准溶液(5.32)滴定析出的碘,至溶液呈淡黄色,加1.0ml淀粉指示剂(5.38),继续滴定至蓝色刚刚消失。另取10.0ml无酚水,同时进行空白试验。c(C,H,OH) = 。- V)Xc× 15. 6710.00

酚储备液浓度,mg/ml;

式中: c(C,H,OH)--—

空白试验所用硫代硫酸钠标准溶液体积.ml;V-

V—滴定酚溶液所用硫代硫酸钠标准溶液体积,ml; -硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol / L;15.67-—-相当于1L1mol/L硫代硫酸钠标准溶液的酚(1/6C.H,OH)的质量,g。5.35酚标准使用液A:c==10.0 μg/ml取适量酚标准储备溶液(5.34)用水稀释,临用现配。5.36酚标准使用液B:c=1. 0 μg/ml吸取10.00ml酚标准使用溶液A(5.35)于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,临用现配。5.37甲基橙指示剂:c=0.5g/L

称取50mg甲基橙,溶解于水中,稀释至100ml。5.38淀粉指示剂:c=2g/1

称取0.2g可溶性淀粉溶于水中,稀释至100ml,临用现配。5.39脱脂棉。

5.40无碱玻璃棉。

5.41无酚蒸馏水

置蒸馏水于全玻璃蒸馏器中,加氢氧化钠至强碱性,滴加高锰酸钾溶液至深紫红色,蒸馏。6仪器

6.1采样仪器

HJ/T 32— 1999

参考GB/T16157--1996中9.3配置采样系统。6.1.1有组织排放监测采样仪器

6.1.1.1采样管

用适当尺寸的不锈钢、硬质玻璃、氟树脂材质管料,采样管应附有加热夹套,保证采样管的温度可大于120℃。

6.1.1.2冲击式吸收瓶:50ml。

6.1.1.3流量计量装置

见GB/T16157—1996中9.3.6。

6.1.1.4抽气泵

见 GB/T 16157—1996 中 9. 3.7。6.1.1.5连接管

聚四氟乙烯软管或内衬聚四氟乙烯薄膜的硅橡胶管。6.1.2无组织排放监测采样仪器

无组织排放监测的采样仪器与有组织排放监测采样仪器基本相同,但采用25ml冲击式吸收管采样,并在吸收管前不接采样管。如有必要,可在吸收管前接聚四氟乙烯软管作为引气管,并在引气管前端接一玻璃漏斗。

6.2皂膜流量计。

6.3全玻璃蒸馏器:250ml。

6.4分液漏斗:125ml。

6.5具塞比色管:20ml。

6.6分光光度计:附1cm比色皿。7样品的采集和保存

参考GB/T16157—1996中9.4进行采样。7.1有组织排放样品采集

7.1.1采样位置和采样点

按GB/T16157—1996中9.1.1和9.1.2确定采样位置和采样点。7.1.2连接采样系统

参考GB/T16157—1996中9.3图28连接采样系统,连接管要尽可能短,按GB/T16157-—1996中9.4的要求检查其气密性和可靠性。7.1.3样品采集

在采样管头部塞人适量无碱玻璃棉(5.40),其尾部通过连接管(6.1.1.5)接入两只串联的50ml冲击式吸收瓶(6.1.1.2),每瓶各装25.0ml氢氧化钠吸收液(5.20),以1.0L/min采气10~~30min,记录采样时的温度、压力和流量等参数。采样后,小心取出采样管头部的玻璃棉,置于一清洁于燥的玻璃小瓶中,与吸收瓶一起带回实验室分析。7.2无组织排放样品采集

7.2.1采样位置和采样点

按照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》附录C的规定,确定大气污染物无组织排放监控点的位置和采样点。或按其他特定要求设置环境空气采样点。7.2.2样品采集

串联两只25ml冲击式吸收瓶(6.1.1.2),每瓶各装10.0ml氢氧化钠吸收液(5.20),以1.0L/min采气60min,记录采样时的温度、压力和流量等参数。7.3样品保存

HJ/T 32 --- 1999

采集好的样品最好于当天分析完毕。在室温不超过25℃,干扰物质影响不大时,碱性样品可存放3天。

8分析步骤

8.1无组织排放样品中酚的测定

8.1.1绘制校准曲线

8.1.1.1直接比色法:取7支20ml比色管,用酚标准使用液B(5.36),按下表配制标准系列:管

标推溶液,m!

无酚水、ml

酚含量,ug

然后依次加人1.00ml氨-氯化铵缓冲液B(5.26),摇匀:1.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28),摇匀;再加1.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇勺,放置10min。在波长510nm处,用1cm比色Ⅲ,以蒸馏水为参比,测定吸光度。以扣除空白值的吸光度对酚含量(μg)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程。

2萃取比色法:取7个125ml分液漏斗,用酚标准使用液B(5.36),按下表配制标准系列:8. 1. 1. 2

标准溶液,ml

无酚水,ml

酚含量,ug

然后依次加人2.00ml氨-氯化铵缓冲液B(5.26),摇勾:2.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28),摇匀;再加2.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇匀,放置10min。加人5.00ml三氮甲烧(5.15),剧烈振摇2min,静置分层。用脱脂棉擦拭分液漏斗颈管内壁,于颈管内塞一小团干脱脂棉。弃去最初滤出的数滴萃取液后,直接放入1cm比色皿中,于波长460nm处,以三氯甲烷(5.15)为参比,测定吸光度,以扣除空白值的吸光度对酚含量(ug)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程。8.1.2样品测定:将采样后的吸收管中的吸收液(7.2.2)合并于一小烧杯中,并用少量水洗涤吸收管三次,洗涤液并人小烧杯中。当连接管内有水蒸气凝聚时,用10ml氢氧化钠吸收液(5.20)慢慢淋洗连接管内壁,淋洗液并入小烧杯中。用盐酸溶液(5.21)(5.22)调节样品液的pH至7~8之间,然后将调好pH的样品液转移至50ml容量瓶中,用少量水洗涤小烧杯三次,洗涤液并人容量瓶,稀释至刻度。如酚含量大于0.1mg/L,可取10.00ml定容后的样品液,同校准曲线绘制(8.1.1.1)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。如酚含量很低,可将50ml样品液定量转移至125ml分液漏斗中,同校准曲线绘制(8.1.1.2)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。8.2有组织排放样品中酚的测定

8.2.1校准曲线的绘制:取7支20ml比色管,用酚标准使用液A(5.34),按下表配制标准系列。管

标准溶液,ml

无酚水,ml

酚含量·ug

HJ/T 32—1999

然后依次加人1.00ml氨-氯氟化铵缓冲液B(5.26),摇匀:1.00ml4-氨基安替比林溶液B(5.28)摇匀;再加1.00ml铁氰化钾溶液B(5.30),摇匀,放置10min。在波长510nm处,用1cm比色皿,以蒸馏水为参比,测定吸光度。以扣除空白值的吸光度对酚含量(ug)绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程(3)。酚浓度较低时,校准曲线的绘制参照8.1.1.1。8.2.2样品测定

8.2.2.1样品的处理:将采样后的吸收瓶中的吸收液(7.1.3)合并于-小烧杯中,并用少量水洗涤采样瓶三次,洗涤液并人小烧杯中。当连接管内有水蒸气凝聚时,用10~20ml氢氧化钠吸收液(5.20)慢慢淋洗连接管内壁,淋洗液并人小烧杯中。用盐酸溶液(5.21)(5.22)调节样品液的pH至7~8之间,然后将调好pH的样品液转移至100ml容量瓶中,用少量水洗涤小烧杯三次,洗涤液并人容量瓶,稀释至刻度。

8.2.2.2预蒸馏:将8.2.2.1定容好的样品液转移到250ml全玻璃蒸馏瓶中,用少量水洗涤容量瓶,洗涤液倒人蒸馏瓶中,另将采样管头部的玻璃棉也置于蒸馏瓶中。加数滴甲基橙指示剂(5.37),用磷酸溶液(5.23)调节到pH为4(溶液呈橙红色)。加5.0ml硫酸铜溶液(5.24)及数粒玻璃珠,加热蒸馏。用100ml容量瓶收集蒸馏液,当蒸馏出约90ml时,停止加热,放冷后向蒸馏瓶中加10.0ml水,小心继续蒸馏至馏出液为100ml时为止。

8.2.2.3样品分析:取10.00ml馏出液(8.2.2.2),同校准曲线绘制(8.2.1)步骤进行测定,记录样品显色液的吸光度。如酚含量很低,可按8.1.1.2萃取比色法步骤进行测定。9计算和结果衰示

9.1根据样品扣除空白值的吸光度(8.1.2或8.2.2.3)从相应的校准曲线上查出,或用相应的回归方程计算出样品的酚类化合物含量(W,ug)。9.2无组织排放样品中酚类化合物浓度的计算9.2.1直接比色法

样品中酚类化合物的浓度(mg/m2)=交VWxV。

式中:W--测定样品中酚类化合物的含量,ug;V。-采集样品吸收液的定容体积,ml;V一—-测定样品所分取的溶液体积,ml;Vn——换算成标准状态下的干采气体积,L。9.2.2萃取比色法

样品中酚类化合物的浓度(mg/m\)二式中:W一-一测定样品中酚类化合物的含量,ug;Vna——换算成标准状态下干采气体积,L。W

9.3有组织排放样品中酚类化合物的浓度计算样品中酚类化合物的浓度(mg/m)W.10Vnd

式中:W一—测定样品中酚类化合物的含量,μg;V。一--样品经蒸留处理后的定容体积,ml;V。---测定样品所分取的溶液体积,ml;Vnu换算成标准状态下的于采气体积,I。按GB/T16157--1996中10.1或10.2计算Vnd。9.4酚类化合物有组织排放的“排放浓度”计算296

HJ/T 32—1999

按GB/T16157--1996中11.1.2或11.1.4计算酚类化合物的排放度”9.5酚类化合物有组织排放的“排放速率”计算按GB/T16157-一1996中11.4计算酚类化合物的“排放速率”。9.6酚类化合物的“无组织排放监控浓度值”计算9.6.1按下式计算一个无组织排放监控点的酚类化合物平均浓度:式中心

一个无组织排放监控点的酚类化合物平均浓度;一个样品中的酚类化合物浓度;…个无组织排放监控点采集的样品数目。9.6.2“无组织排放监控浓度值”的计算:按GB16297—1996附录C中C2.3计酚类化合物的\无组织排放监控浓度值”。10精密度和准确度

10.1精密度

五个实验室分别以直接比色、蒸馏-比色和萃取比色三种方法六次平行测定浓度为0.50mg/1.、4.0mg/L和0.050mg/L的统-样品,得到方法的精密度数据见下表。直接比色法

统一样品浓度

重复性标准偏差

重复性相对标准偏差

重复性

再现性标准偏差

再现性相对标准偏差

再现性

蒸馏-比色

(mg/L)

萃敢比色法

五个实验室同时对某企业的有组织排放和无组织排放进行平行采样分析的结果见下表·从表中可见三种方法的重复性相对标推偏差在11%~14%范围内;再现性相对标准偏差在26%~~30%范围内(mg/m3)

直接比色法

总平均值免费标准下载网bzxz

重复性标推偏差

重复性相对标准偏差

重复性

再现性标准偏差

再现性相对标准偏差

再现性

蒸馏-比色

萃取比色法

10.2推确度

HJ/T 32- 1999

五个实验室分别以三种方法六次平行测定浓度为0.50mg/L、4.0mg/L和0.050mg/L的统一样品,得到三种方法的准确度数据见下表:(mg/L)

标准样品浓度

相对误差RE%

相对误差范围

直接比色法

-5. 4% ~ 1. 0%

蒸馏-比色

- 3. 0% ~ 0. 002 %

萃取比色法

—3.6%~0.006%

五个实验室对浓度范围为0.01~5.2mg/m2的八个实际样品进行加标回收率测定的结果表明:三种方法的加标回收率在88.5%~~118%的范围内。11说明

11.1二氧化硫、硫化物存在时,吸收液中以亚硫酸钠计的浓度达240 mg/L、以硫化钠计浓度达100mg/L以下时,用一次蒸馏预处理基本上可以除去上述干扰,碱性样品效置一天分析,上述干扰可以消弱。

11.2对有氟气存在的碱性样品,样品液中以次氯酸钠计的浓度达21mg/L以下时,4h内分析对结果影响不大,否则,结果严重偏低。11.3试剂空白值增高,除因蒸馏水、器血、容器等受沾污,以及萃取比色法中由于室温升高致使萃取溶剂挥发等因素外,主要是4-氨基安替比林易受潮并氧化所造成的。因此该试剂应置于干燥器内避光保存,水溶液也应妥善保管并经常更换。11.4显色反应受pH影响很大。如所测水样中含有挥发性酸,经蒸馏,馏出液仍带酸性,遇此情况,在加人缓冲液前,应先用氨水调节馏出液pH至7~8后再进行下--步聚分析。11.5在分析过程中加入三种显色用试剂时,每加人一种必须摇勾后再加入后一种,否则严重影响分析结果。

附加说明:

本标准由国家环境保护总局科技标雄司提出。本标准由上海大学化工系负责起草。本标准主要起草人:金至清、吴芯芯、刘笃玉、秦益琴、王雪飞。本标准委托中国环境监测总站负责解释。298

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。