HJ/T 44-1999

基本信息

标准号: HJ/T 44-1999

中文名称:固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法

标准类别:环境保护行业标准(HJ)

标准状态:现行

发布日期:1999-08-18

实施日期:2000-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:96247

相关标签: 固定 污染源 排气 一氧化碳 测定 色散 红外 吸收

标准分类号

中标分类号:环境保护>>环境保护采样、分析测试方法>>Z25废气排放污染物分析方法

关联标准

出版信息

出版社:中国环境科学出版社

书号:1380135.020

页数:6页

标准价格:8.0 元

出版日期:2004-04-19

相关单位信息

标准简介

HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T44-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

国家环境保护总局标准

固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法

Stationary source emission--Determination of carbon monoxide-Non-dispersive infrared absorption method1适用范围

1.1本标准适用于固定污染源有组织排放的一氧化碳测定HJ/T44—1999

1.2本标准检出限为20mg/m2定量测定的浓度范围为60~~15×10*mg/m2。2方法原理

氧化碳(CO)对4.67μm,4.72μm二波长处的红外辐射具有选择性吸收,在一定波长范围内,吸收值与一氧化碳的浓度呈线性关系(遵循朗伯-比耳定律),根据吸收值确定样品中一氧化碳的浓度3引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标推中引用而构成为本标的条文。GB/T16157--1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB16297—1996大气污染物综合排放标准4试剂与材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。4.1CO标准气体:其浓度应达到仪器满量程的90%~100%,用来校正仪器。4.2变色硅胶。

4.3玻璃棉。下载标准就来标准下载网

5仪器

5.1非色散红外气体分析仪

抗干扰:对CO2和H20分别具有2000:1和1000:1或更好的抗于扰;精确度:士3%(满刻度);

量程:0~50000mg/m2。

5.2采样仪器

5.2.1采样管

用不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质的管料,其头部塞有适当量的玻璃棉(4.3)。5.2.2抽气泵

密封隔膜泵或具有同等效果的其他泵。5.2.3采气袋

国家环境保护总局1999-08-18批准372

2000-01-01实施

铝箔复合薄膜气袋

5.2.4连接管

硅橡胶管,口径与其连接部件相配。5.2.5弹簧夹。

HJ/T 44-1999

5.2.6除湿装置

一般情况下采用气体吸收瓶中填装玻璃棉,依靠烟气冷却凝结水份除湿;若烟气温度高,含湿量大,需采用冷凝器除湿。

6样品采集和保存

6.1采样位置和采样点

按GB/T16157—1996中9.1.1和9.1.2执行。6.2采样时间和频次

按GB16297—1996中8.2.1执行。6.3采样系统的连接

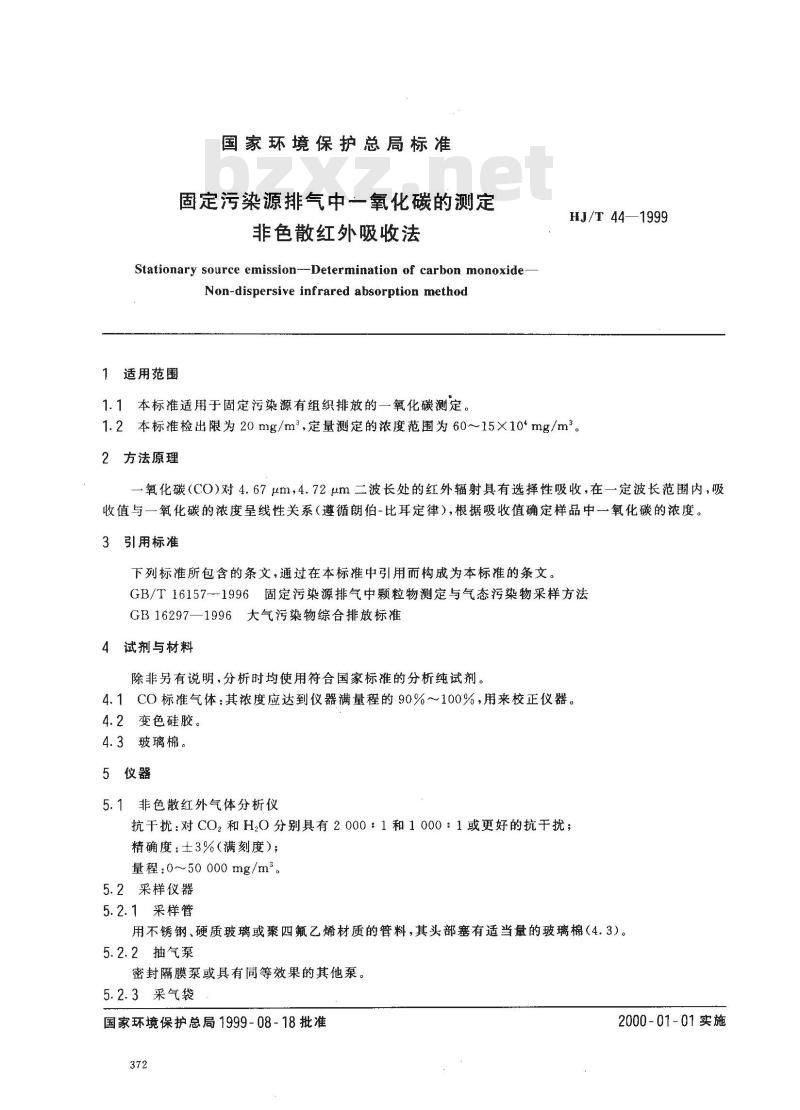

按照不同的采样和测定方式,采用下面几种方式连接采样系统。6.3.1当排气筒口径0.4m时,可将仪器探头直接插入排气筒简采集样品和测定,见图1。1排气简;2—探头;3—抽气泵;4—除湿装置,5—测定仪器图1

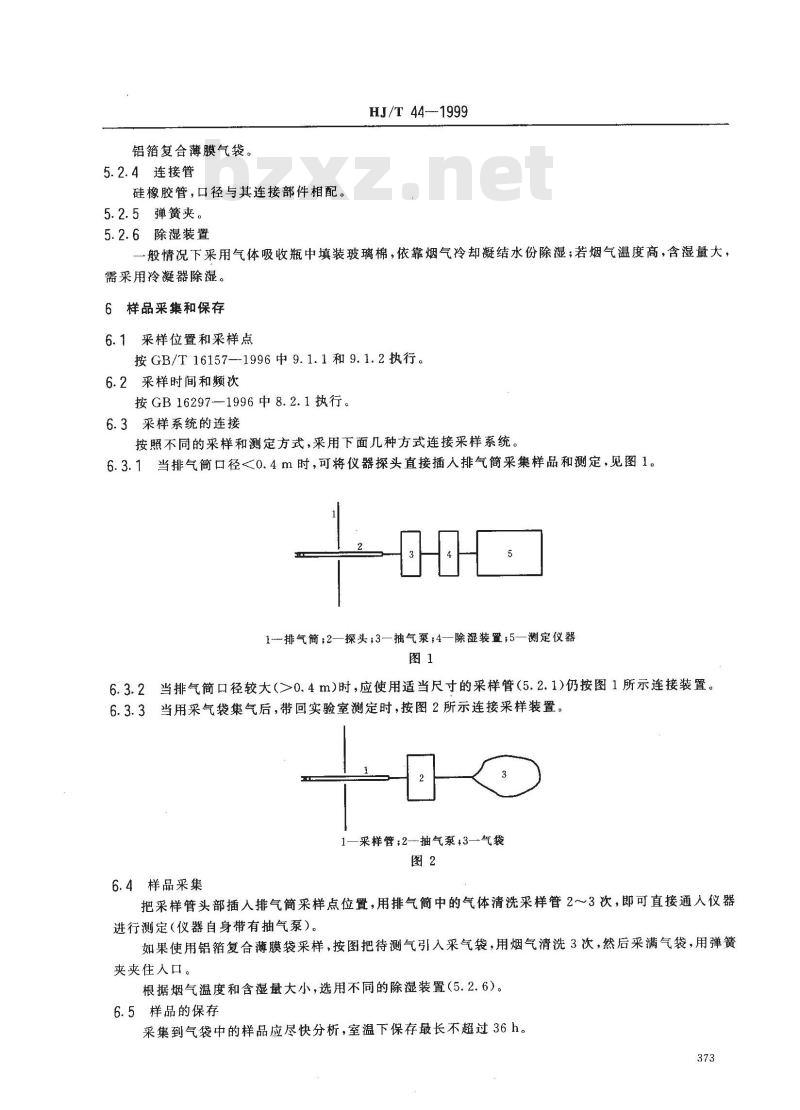

6.3.2当排气简口径较大(>0.4m)时,应使用适当尺寸的采样管(5.2.1)仍按图1所示连接装置。6.3.3当用采气袋集气后,带回实验室测定时,按图2所示连接采样装置。1—采样管;2—抽气泵,3一气袋图2

6.4样品采集

把采样管头部插入排气简采样点位置,用排气筒中的气体清洗采样管2~3次,即可直接通人仪器进行测定(仪器自身带有抽气泵)。如果使用铝箔复合薄膜袋采样,按图把待测气引入采气袋,用烟气清洗3次,然后采满气袋,用弹簧夹夹住入口。

根据烟气温度和含湿量大小,选用不同的除湿装置(5.2.6)。6.5样品的保存

采集到气袋中的样品应尽快分析,室温下保存最长不超过36h。373

7分析步骤

7、1仪器的调零

HJ/T 44—1999

通常以环境空气为零气,开启仪器泵电源开关,此时抽取的是环境空气,可视为零点校正气,如果环境中一氧化碳浓度大于待测样品浓度的1%时,需用纯氮校零。7.2仪器的校正

以一定浓度的标准气体为基准,对仪器的各量程范围进行校正,校正气浓度应选择在满量程的90%~100%范围内。

7.3样品的测定

按图装配好实验装置,保证所有部位连接牢固,不漏气,把采样管插入烟道采样点位,开动抽气泵,用烟气清洗采样管道,然后开始抽样,记录分析仪读数。用气袋采集的样品,可将其直接接人仪器进气口,开启仪器泵电源,将气袋中的样品气抽人仪器即可进行测定。

8计算和结果表示

8.1从仪器读出的氧化碳百分含量,可按下式换算成mg/m:氧化碳的质量浓度(mg/m)=Kc(%)其中.K=1.25X10*(0℃,101.3kPa)8.2一氧化碳的“排放浓度”计算按GB/T16157—1996中11.1.2或11.1.4计算一氧化碳的排放浓度”。8.3一氧化碳的\排放速率”计算按GB/T16157一1996中11.4计算一氧化碳的“排放速率”。9精密度和准确度

经五个实验室分析一氧化碳浓度4.38×10°mg/m的统一样品,重复性标准偏差11mg/m,重复性相对标准偏差0.25%,重复性31mg/m;再现性标准偏差16mg/m,再现性相对标准偏差为0.36%,再现性45mg/m。测定结果的平均相对误差为0.3%;各实验室测定结果的相对误差于0~~0.6%之间。

在实际样品分析中,以在线分析测定两个点的CO浓度,每个点进行6次平行测定的相对标准偏差分别为2.3%及0%;用气袋采集四个点的样品,每个点平行采集6袋气样,然后测定CO浓度的相对标偏差于0.69%~5.0%之间。

10说明

10.1采样时如遇负压锅炉,需接大功率泵,仪器本身泵关闭。10.2采样时注意安全,对一氧化碳浓度较高的采样点,采样开孔应安装防喷装暨,采样人员要站在上风处,防止一氧化碳中毒。

10.3室温下的饱和水蒸气对测定无干扰,但更高的含湿量对测定有正干扰,需采取5.2.6所提到的适当除湿措施。

附加说明:

HJ/T44—1999

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。本标准由上海测试技术研究所负责起草。本标准主要起草人:杨亚灵、包珠娣。本标准委托中国环境监测总站负责解释。375

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法

Stationary source emission--Determination of carbon monoxide-Non-dispersive infrared absorption method1适用范围

1.1本标准适用于固定污染源有组织排放的一氧化碳测定HJ/T44—1999

1.2本标准检出限为20mg/m2定量测定的浓度范围为60~~15×10*mg/m2。2方法原理

氧化碳(CO)对4.67μm,4.72μm二波长处的红外辐射具有选择性吸收,在一定波长范围内,吸收值与一氧化碳的浓度呈线性关系(遵循朗伯-比耳定律),根据吸收值确定样品中一氧化碳的浓度3引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标推中引用而构成为本标的条文。GB/T16157--1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB16297—1996大气污染物综合排放标准4试剂与材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。4.1CO标准气体:其浓度应达到仪器满量程的90%~100%,用来校正仪器。4.2变色硅胶。

4.3玻璃棉。下载标准就来标准下载网

5仪器

5.1非色散红外气体分析仪

抗干扰:对CO2和H20分别具有2000:1和1000:1或更好的抗于扰;精确度:士3%(满刻度);

量程:0~50000mg/m2。

5.2采样仪器

5.2.1采样管

用不锈钢、硬质玻璃或聚四氟乙烯材质的管料,其头部塞有适当量的玻璃棉(4.3)。5.2.2抽气泵

密封隔膜泵或具有同等效果的其他泵。5.2.3采气袋

国家环境保护总局1999-08-18批准372

2000-01-01实施

铝箔复合薄膜气袋

5.2.4连接管

硅橡胶管,口径与其连接部件相配。5.2.5弹簧夹。

HJ/T 44-1999

5.2.6除湿装置

一般情况下采用气体吸收瓶中填装玻璃棉,依靠烟气冷却凝结水份除湿;若烟气温度高,含湿量大,需采用冷凝器除湿。

6样品采集和保存

6.1采样位置和采样点

按GB/T16157—1996中9.1.1和9.1.2执行。6.2采样时间和频次

按GB16297—1996中8.2.1执行。6.3采样系统的连接

按照不同的采样和测定方式,采用下面几种方式连接采样系统。6.3.1当排气筒口径0.4m时,可将仪器探头直接插入排气筒简采集样品和测定,见图1。1排气简;2—探头;3—抽气泵;4—除湿装置,5—测定仪器图1

6.3.2当排气简口径较大(>0.4m)时,应使用适当尺寸的采样管(5.2.1)仍按图1所示连接装置。6.3.3当用采气袋集气后,带回实验室测定时,按图2所示连接采样装置。1—采样管;2—抽气泵,3一气袋图2

6.4样品采集

把采样管头部插入排气简采样点位置,用排气筒中的气体清洗采样管2~3次,即可直接通人仪器进行测定(仪器自身带有抽气泵)。如果使用铝箔复合薄膜袋采样,按图把待测气引入采气袋,用烟气清洗3次,然后采满气袋,用弹簧夹夹住入口。

根据烟气温度和含湿量大小,选用不同的除湿装置(5.2.6)。6.5样品的保存

采集到气袋中的样品应尽快分析,室温下保存最长不超过36h。373

7分析步骤

7、1仪器的调零

HJ/T 44—1999

通常以环境空气为零气,开启仪器泵电源开关,此时抽取的是环境空气,可视为零点校正气,如果环境中一氧化碳浓度大于待测样品浓度的1%时,需用纯氮校零。7.2仪器的校正

以一定浓度的标准气体为基准,对仪器的各量程范围进行校正,校正气浓度应选择在满量程的90%~100%范围内。

7.3样品的测定

按图装配好实验装置,保证所有部位连接牢固,不漏气,把采样管插入烟道采样点位,开动抽气泵,用烟气清洗采样管道,然后开始抽样,记录分析仪读数。用气袋采集的样品,可将其直接接人仪器进气口,开启仪器泵电源,将气袋中的样品气抽人仪器即可进行测定。

8计算和结果表示

8.1从仪器读出的氧化碳百分含量,可按下式换算成mg/m:氧化碳的质量浓度(mg/m)=Kc(%)其中.K=1.25X10*(0℃,101.3kPa)8.2一氧化碳的“排放浓度”计算按GB/T16157—1996中11.1.2或11.1.4计算一氧化碳的排放浓度”。8.3一氧化碳的\排放速率”计算按GB/T16157一1996中11.4计算一氧化碳的“排放速率”。9精密度和准确度

经五个实验室分析一氧化碳浓度4.38×10°mg/m的统一样品,重复性标准偏差11mg/m,重复性相对标准偏差0.25%,重复性31mg/m;再现性标准偏差16mg/m,再现性相对标准偏差为0.36%,再现性45mg/m。测定结果的平均相对误差为0.3%;各实验室测定结果的相对误差于0~~0.6%之间。

在实际样品分析中,以在线分析测定两个点的CO浓度,每个点进行6次平行测定的相对标准偏差分别为2.3%及0%;用气袋采集四个点的样品,每个点平行采集6袋气样,然后测定CO浓度的相对标偏差于0.69%~5.0%之间。

10说明

10.1采样时如遇负压锅炉,需接大功率泵,仪器本身泵关闭。10.2采样时注意安全,对一氧化碳浓度较高的采样点,采样开孔应安装防喷装暨,采样人员要站在上风处,防止一氧化碳中毒。

10.3室温下的饱和水蒸气对测定无干扰,但更高的含湿量对测定有正干扰,需采取5.2.6所提到的适当除湿措施。

附加说明:

HJ/T44—1999

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。本标准由上海测试技术研究所负责起草。本标准主要起草人:杨亚灵、包珠娣。本标准委托中国环境监测总站负责解释。375

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。