QB/T 3518-1999

基本信息

标准号: QB/T 3518-1999

中文名称:铸涂纸

标准类别:轻工行业标准(QB)

英文名称: Cast coated paper

标准状态:现行

发布日期:1999-04-21

实施日期:1999-04-21

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:156522

标准分类号

中标分类号:轻工、文化与生活用品>>造纸>>Y32纸

出版信息

出版社:中国轻工业出版社

页数:5页

标准价格:8.0 元

出版日期:1999-04-21

相关单位信息

起草人:张景彦、韩惠珠、王力、高蕊、娄霖霖

起草单位:天津造纸研究所、山东造纸总厂西厂

提出单位:轻工业部造纸工业司

发布部门:国家轻工业局

标准简介

本标准规定了铸涂纸的技术规范。本标准适用于以不同定量的纸或卡纸为原纸铸涂加工的铸涂纸,主要用于印刷美术卡片、书籍封面、不干胶商标以及商品的高档包装盒。本标准不适用于以白纸板为原纸铸涂加工的铸涂白纸板。 QB/T 3518-1999 铸涂纸 QB/T3518-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

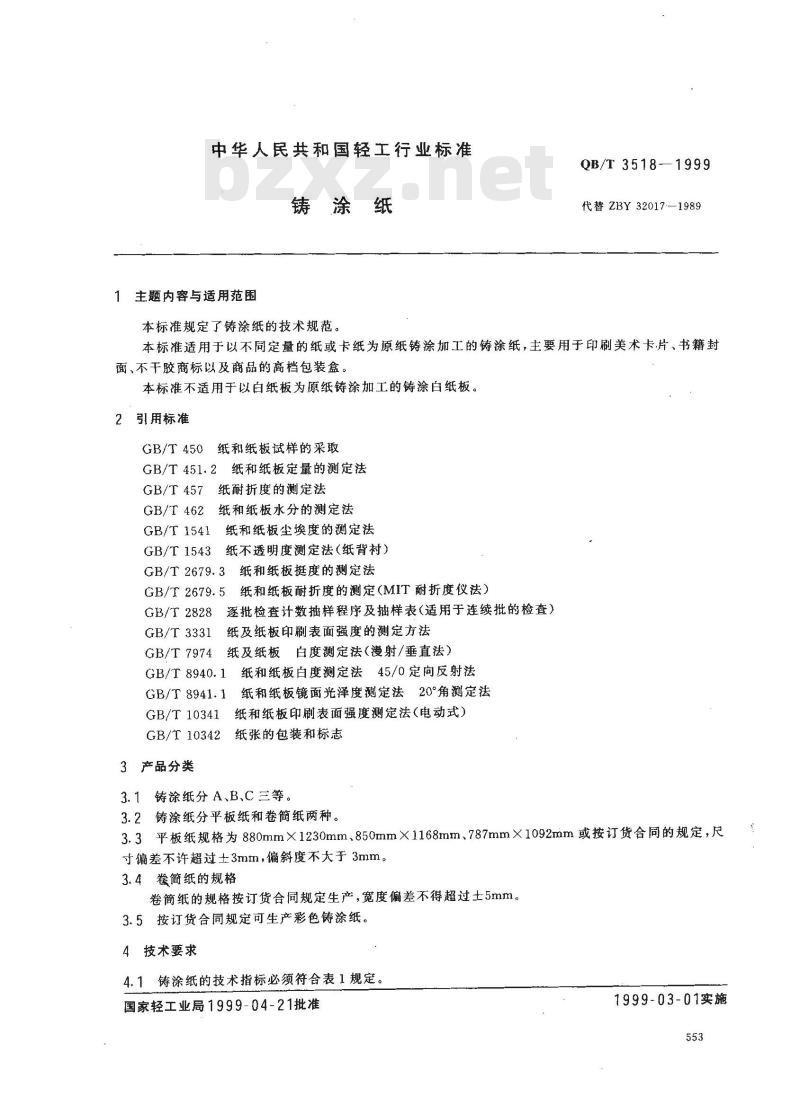

中华人民共和国轻工行业标准

铸涂纸

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铸涂纸的技术规范。QB/T 3518—1999

代替ZBY32017—1989

本标准适用于以不同定量的纸或卡纸为原纸铸涂加工的铸涂纸,主要用于印刷美术卡片、书籍封面、不干胶商标以及商品的高档包装盒。本标准不适用于以白纸板为原纸铸涂加工的铸涂白纸板。2引用标准

GB/T450纸和纸板试样的采取

GB/T 451.2纸和纸板定量的测定法GB/T457

纸耐折度的测定法

GB/T 462

GB/T 1541

GB/T 1543

纸和纸板水分的测定法

纸和纸板尘埃度的测定法

纸不透明度测定法(纸背衬)

GB/T 2679. 3

GB/T 2679. 5

GB/T 2828

GB/T 3331

GB/T 7974

纸和纸板挺度的测定法

纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)纸及纸板印刷表面强度的测定方法纸及纸板白度测定法(漫射/垂直法)GB/T 8940.1

GB/T 8941.1

GB/T 10341

GB/T 10342

3产品分类

纸和纸板白度测定法45/0定向反射法纸和纸板镜面光泽度测定法20°角测定法纸和纸板印刷表面强度测定法(电动式)纸张的包装和标志

3.1铸涂纸分A、B、C三等。

3.2铸涂纸分平板纸和卷简纸两种。3.3平板纸规格为880mm×1230mm、850mm×1168mm、787mm×1092mm或按订货合同的规定,尺寸偏差不许超过±3mm,偏斜度不大于3mm。3.4卷简纸的规格

卷简纸的规格按订货合同规定生产,宽度偏差不得超过士5mm。3.5按订货合同规定可生产彩色铸涂纸。4技术要求

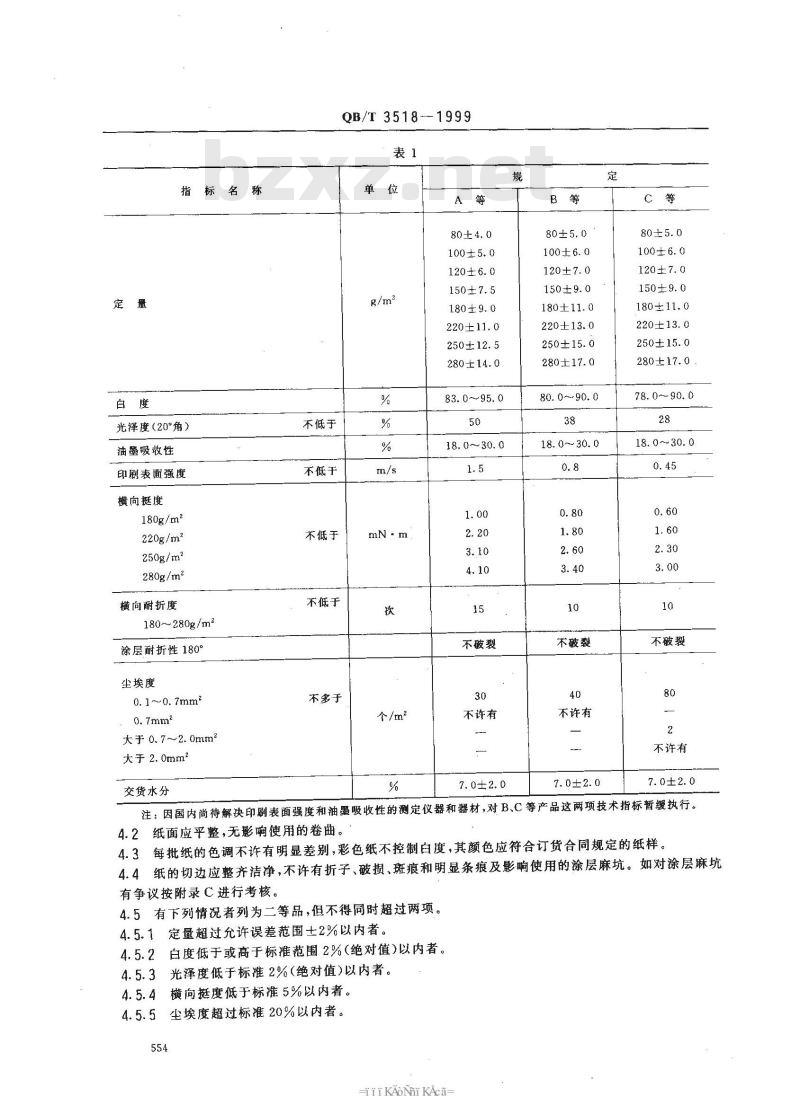

铸涂纸的技术指标必须符合表1规定。4.1

国家轻工业局1999-04-21批准

1999-03-01实施

指标名称

光泽度(20°角)

油墨吸收性

印刷表面强度

横向挺度

180g/m2

220g/m2

250g/m2

280g/m2

横向耐折度

180~280g/m2

涂层耐折性180°

尘埃度

0. 1~~0. 7mm2

大于0.7~2.0mm2

大于2.0mm2

交货水分

QB/T3518-1999

不低于

不低于

不低于

不低于

不多于

个/m2

220±11.0

250±12.5

280±14.0

83.0~95.0

18.0~30.0

不破裂

不许有

180±11.0

220±13.0

250±15.0

280±17.0

80.0~~90.0

18.030. 0此内容来自标准下载网

不破裂

不许有

180±11.0

220±13.0

250±15.0

280±17.0

78. 0~~90. 0

18.0~30.0

不被裂

不许有

注:因国内尚待解决印剧表面强度和油墨吸收性的测定仪器和器材,对B、C等产品这两项技术指标暂缓执行。4.2纸面应平整,无影响使用的卷曲。4.3每批纸的色调不许有明显差别,彩色纸不控制白度,其颜色应符合订货合同规定的纸样。4.4纸的切边应整齐洁净,不许有折子、破损、斑痕和明显条痕及影响使用的涂层麻坑。如对涂层麻坑有争议按附录 C进行考核。

4.5有下列情况者列为二等品,但不得同时超过两项。4.5.1定量超过允许误差范围土2%以内者。白度低于或高于标准范围2%(绝对值)以内者。4.5.2

光泽度低于标准2%(绝对值)以内者。横向挺度低于标准5%以内者。

4.5.5尘埃度超过标准20%以内者。554

HiiKAoNiKAca

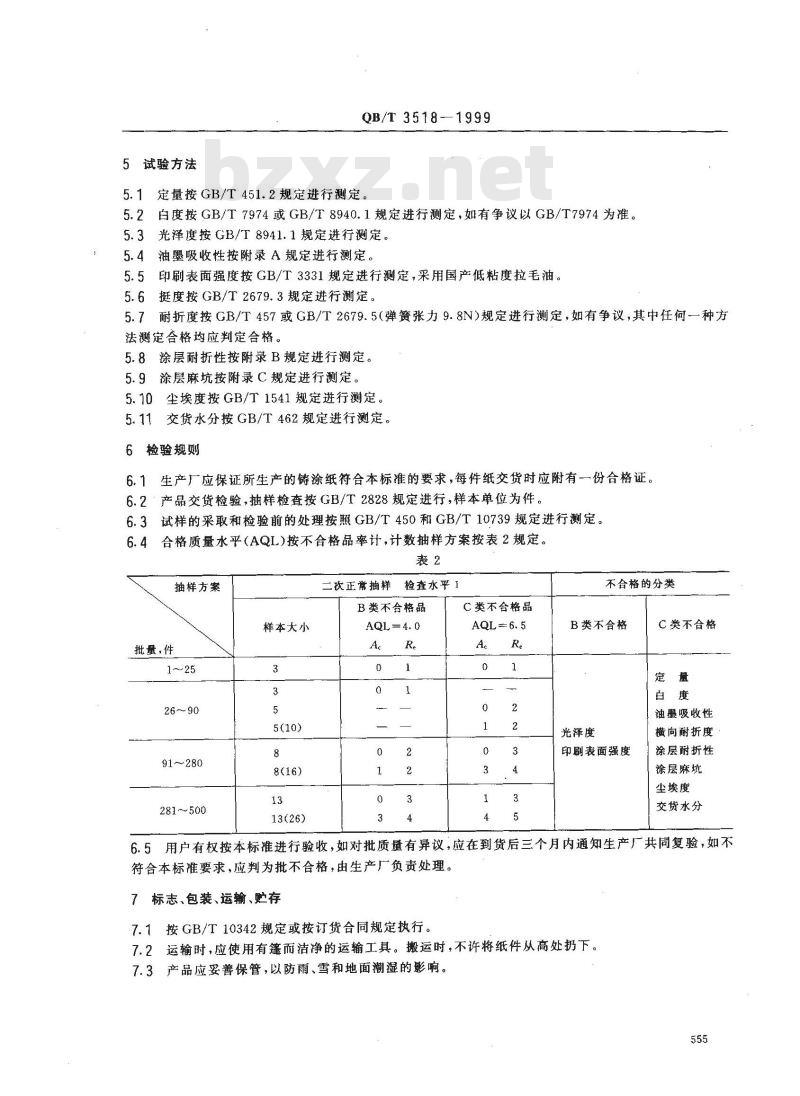

5试验方法

QB/T 3518-1999

定量按GB/T451.2规定进行测定。5.2白度按GB/T7974或GB/T8940.1规定进行测定,如有争议以GB/T7974为准。5.3光泽度按GB/T8941.1规定进行测定。5.4油墨吸收性按附录A规定进行测定。5.5印刷表面强度按GB/T3331规定进行测定,采用国产低粘度拉毛油。5.6挺度按GB/T2679.3规定进行测定。5.7耐折度按GB/T457或GB/T2679.5(弹簧张力9.8N)规定进行测定,如有争议,其中任何一种方法测定合格均应判定合格。

5.8涂层耐折性按附录B规定进行测定。5.9涂层麻坑按附录C规定进行测定。5.10尘埃度按GB/T1541规定进行测定。交货水分按GB/T462规定进行测定。5.11

6检验规则

6.1生产厂应保证所生产的铸涂纸符合本标准的要求,每件纸交货时应附有一份合格证。6.2产品交货检验,抽样检查按GB/T2828规定进行,样本单位为件。6.3试样的采取和检验前的处理按照GB/T450和GB/T10739规定进行测定。6.4合格质量水平(AQL)按不合格品率计,计数抽样方案按表2规定。表2

抽样方案

批量,件

91~280

281~500

样本大小

13(26)

二次正常抽样检查水平1

B类不合格品

C类不合格品

不合格的分类

B类不合格

光泽度

印刷表面强度

C类不合格

油墨吸收性

横向耐折度

涂层耐折性

涂层麻坑

尘埃度

交货水分

6.5用户有权按本标准进行验收,如对批质量有异议,应在到货后三个月内通知生产厂共同复验,如不符合本标准要求,应判为批不合格,由生产厂负责处理。7标志、包装、运输、贮存

7.1按GB/T10342规定或按订货合同规定执行。7.2运输时,应使用有篷而洁净的运输工具。搬运时,不许将纸件从高处扔下。7.3产品应妥善保管,以防雨、雪和地面潮湿的影响。555

A1试样

QB/T3518—1999

附录A

油墨吸收性测定法

(补充件)

按GB/T450的规定采样并在GB/T10739规定的标准大气条件下处理和测试试样。A2试验仪器和器材

A2.1带有油墨分布装置和擦墨装置的油墨吸收性测定仪。A2.2标准吸收油墨和擦墨纸。

A2.3反射光度计符合GB/T1543的要求。A3试验步骤

A3.1沿抽样横向纸幅的不同部位均匀切取60mm×150mm的试样,试样的长边为纵向。A3.2将试样平放在仪器上墨装置的玻璃面上,再把厚0.1mm带有43mm×43mm开孔的金属板平放在试样上。

A3.3把标准吸收油墨搅拌均匀后,用刮墨器在金属板开孔处刮满油墨,并同时开动计时器。A3.4取下金属板,纸面形成厚度约0.1mm的墨层,把带墨层的试样放在仪器的擦墨装置上,2min后开动仪器把纸面墨层刮掉。

A3.5把已擦去表面层的试样背衬同种试样至不透光,放在符合GB/T1543规定的仪器上测定涂墨区和未涂墨区的绿光漫反射因数,再由式(A1)计算油墨吸收性,以百分数表示。(R。R)、

油墨吸收性(%)=

X100-+K

式中:R—试样涂墨区的绿光漫反射因数;R——试样未涂墨区的绿光漫反射因数;K—标准吸收油墨的校正系数。

A3.6从每包装单位抽取的试样中至少测定3个试片,以所测试片油墨吸收性的算术平均值报告测定结果,修约至0.1%。

附录B

涂层耐折性测定法

(补充件)

B1试样

按GB/T450的规定采样,并在该标准规定的标准大气条件下处理和测试试样。B2试验仪器和器材

宽50mm,重(5士0.2)kg的金属压辊。556

HiiKAoiKAca

B3试验步骤

QB/T 3518--1999

B3.1切取200mm×70mm的试片不少于3片,试片的长边为纵向。B3.2把试片涂层面朝外纵向对折,然后用金属压辊对折叠处滚压一次,使试片上形成一条垂直于纵向的折痕。滚压时,压辊轴向与压痕平行,滚压方向为压辊从试样上滚下。B3.3在折叠的状态下观测折叠处是否发生涂层破裂,重复操作至少折压3个试片,以所测试片折痕均未发生涂层破裂表示“未破裂”,判定该项指标合格。附录C

涂层麻坑测定法

(补充件)

C1试样

按GB/T450规定取样。

C2试验仪器

带有目镜测微尺的立体显微镜,选用40放大倍数,计算出视野的面积,以厘米?表示。C3试验步骤

C3.1沿所抽纸样的横向全幅等距离切取约50mm×50mm的试片不少于10片。C3.2把试片放在符合C2规定的立体显微镜的载物台上,调好焦距后,借助目镜测微尺数取视野内规定尺寸范围内的麻坑数,每片试片随机测定一个部位,以式(C1)计算涂层麻坑数K,以个/厘米2表示。K:

式中:Q—一每个视野内数取的麻坑数,个;视野面积,cm2。

C3.3每一包装单位测定不少于10个试片,以其测定值的算术平均值和标准偏差报告测定结果,修约至整数,单位为个/厘米2。0.05~0.1mm的麻坑不多于80个/cm2;0.1~0.5mm的不多于20个/cm2;大于0.5mm的不许有。麻坑大小以其长度表示,对于互相连在一起的小麻坑,以其组合整体的长度表示大小。

附加说明:

本标准由轻工业部造纸工业司提出。本标准由全国造纸标准化中心归口。本标准由天津造纸研究所、山东造纸总厂西厂负责起草。本标准主要起草人张景彦、韩惠珠、王力、高蕊、娄霖霖。557

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

铸涂纸

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铸涂纸的技术规范。QB/T 3518—1999

代替ZBY32017—1989

本标准适用于以不同定量的纸或卡纸为原纸铸涂加工的铸涂纸,主要用于印刷美术卡片、书籍封面、不干胶商标以及商品的高档包装盒。本标准不适用于以白纸板为原纸铸涂加工的铸涂白纸板。2引用标准

GB/T450纸和纸板试样的采取

GB/T 451.2纸和纸板定量的测定法GB/T457

纸耐折度的测定法

GB/T 462

GB/T 1541

GB/T 1543

纸和纸板水分的测定法

纸和纸板尘埃度的测定法

纸不透明度测定法(纸背衬)

GB/T 2679. 3

GB/T 2679. 5

GB/T 2828

GB/T 3331

GB/T 7974

纸和纸板挺度的测定法

纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)纸及纸板印刷表面强度的测定方法纸及纸板白度测定法(漫射/垂直法)GB/T 8940.1

GB/T 8941.1

GB/T 10341

GB/T 10342

3产品分类

纸和纸板白度测定法45/0定向反射法纸和纸板镜面光泽度测定法20°角测定法纸和纸板印刷表面强度测定法(电动式)纸张的包装和标志

3.1铸涂纸分A、B、C三等。

3.2铸涂纸分平板纸和卷简纸两种。3.3平板纸规格为880mm×1230mm、850mm×1168mm、787mm×1092mm或按订货合同的规定,尺寸偏差不许超过±3mm,偏斜度不大于3mm。3.4卷简纸的规格

卷简纸的规格按订货合同规定生产,宽度偏差不得超过士5mm。3.5按订货合同规定可生产彩色铸涂纸。4技术要求

铸涂纸的技术指标必须符合表1规定。4.1

国家轻工业局1999-04-21批准

1999-03-01实施

指标名称

光泽度(20°角)

油墨吸收性

印刷表面强度

横向挺度

180g/m2

220g/m2

250g/m2

280g/m2

横向耐折度

180~280g/m2

涂层耐折性180°

尘埃度

0. 1~~0. 7mm2

大于0.7~2.0mm2

大于2.0mm2

交货水分

QB/T3518-1999

不低于

不低于

不低于

不低于

不多于

个/m2

220±11.0

250±12.5

280±14.0

83.0~95.0

18.0~30.0

不破裂

不许有

180±11.0

220±13.0

250±15.0

280±17.0

80.0~~90.0

18.030. 0此内容来自标准下载网

不破裂

不许有

180±11.0

220±13.0

250±15.0

280±17.0

78. 0~~90. 0

18.0~30.0

不被裂

不许有

注:因国内尚待解决印剧表面强度和油墨吸收性的测定仪器和器材,对B、C等产品这两项技术指标暂缓执行。4.2纸面应平整,无影响使用的卷曲。4.3每批纸的色调不许有明显差别,彩色纸不控制白度,其颜色应符合订货合同规定的纸样。4.4纸的切边应整齐洁净,不许有折子、破损、斑痕和明显条痕及影响使用的涂层麻坑。如对涂层麻坑有争议按附录 C进行考核。

4.5有下列情况者列为二等品,但不得同时超过两项。4.5.1定量超过允许误差范围土2%以内者。白度低于或高于标准范围2%(绝对值)以内者。4.5.2

光泽度低于标准2%(绝对值)以内者。横向挺度低于标准5%以内者。

4.5.5尘埃度超过标准20%以内者。554

HiiKAoNiKAca

5试验方法

QB/T 3518-1999

定量按GB/T451.2规定进行测定。5.2白度按GB/T7974或GB/T8940.1规定进行测定,如有争议以GB/T7974为准。5.3光泽度按GB/T8941.1规定进行测定。5.4油墨吸收性按附录A规定进行测定。5.5印刷表面强度按GB/T3331规定进行测定,采用国产低粘度拉毛油。5.6挺度按GB/T2679.3规定进行测定。5.7耐折度按GB/T457或GB/T2679.5(弹簧张力9.8N)规定进行测定,如有争议,其中任何一种方法测定合格均应判定合格。

5.8涂层耐折性按附录B规定进行测定。5.9涂层麻坑按附录C规定进行测定。5.10尘埃度按GB/T1541规定进行测定。交货水分按GB/T462规定进行测定。5.11

6检验规则

6.1生产厂应保证所生产的铸涂纸符合本标准的要求,每件纸交货时应附有一份合格证。6.2产品交货检验,抽样检查按GB/T2828规定进行,样本单位为件。6.3试样的采取和检验前的处理按照GB/T450和GB/T10739规定进行测定。6.4合格质量水平(AQL)按不合格品率计,计数抽样方案按表2规定。表2

抽样方案

批量,件

91~280

281~500

样本大小

13(26)

二次正常抽样检查水平1

B类不合格品

C类不合格品

不合格的分类

B类不合格

光泽度

印刷表面强度

C类不合格

油墨吸收性

横向耐折度

涂层耐折性

涂层麻坑

尘埃度

交货水分

6.5用户有权按本标准进行验收,如对批质量有异议,应在到货后三个月内通知生产厂共同复验,如不符合本标准要求,应判为批不合格,由生产厂负责处理。7标志、包装、运输、贮存

7.1按GB/T10342规定或按订货合同规定执行。7.2运输时,应使用有篷而洁净的运输工具。搬运时,不许将纸件从高处扔下。7.3产品应妥善保管,以防雨、雪和地面潮湿的影响。555

A1试样

QB/T3518—1999

附录A

油墨吸收性测定法

(补充件)

按GB/T450的规定采样并在GB/T10739规定的标准大气条件下处理和测试试样。A2试验仪器和器材

A2.1带有油墨分布装置和擦墨装置的油墨吸收性测定仪。A2.2标准吸收油墨和擦墨纸。

A2.3反射光度计符合GB/T1543的要求。A3试验步骤

A3.1沿抽样横向纸幅的不同部位均匀切取60mm×150mm的试样,试样的长边为纵向。A3.2将试样平放在仪器上墨装置的玻璃面上,再把厚0.1mm带有43mm×43mm开孔的金属板平放在试样上。

A3.3把标准吸收油墨搅拌均匀后,用刮墨器在金属板开孔处刮满油墨,并同时开动计时器。A3.4取下金属板,纸面形成厚度约0.1mm的墨层,把带墨层的试样放在仪器的擦墨装置上,2min后开动仪器把纸面墨层刮掉。

A3.5把已擦去表面层的试样背衬同种试样至不透光,放在符合GB/T1543规定的仪器上测定涂墨区和未涂墨区的绿光漫反射因数,再由式(A1)计算油墨吸收性,以百分数表示。(R。R)、

油墨吸收性(%)=

X100-+K

式中:R—试样涂墨区的绿光漫反射因数;R——试样未涂墨区的绿光漫反射因数;K—标准吸收油墨的校正系数。

A3.6从每包装单位抽取的试样中至少测定3个试片,以所测试片油墨吸收性的算术平均值报告测定结果,修约至0.1%。

附录B

涂层耐折性测定法

(补充件)

B1试样

按GB/T450的规定采样,并在该标准规定的标准大气条件下处理和测试试样。B2试验仪器和器材

宽50mm,重(5士0.2)kg的金属压辊。556

HiiKAoiKAca

B3试验步骤

QB/T 3518--1999

B3.1切取200mm×70mm的试片不少于3片,试片的长边为纵向。B3.2把试片涂层面朝外纵向对折,然后用金属压辊对折叠处滚压一次,使试片上形成一条垂直于纵向的折痕。滚压时,压辊轴向与压痕平行,滚压方向为压辊从试样上滚下。B3.3在折叠的状态下观测折叠处是否发生涂层破裂,重复操作至少折压3个试片,以所测试片折痕均未发生涂层破裂表示“未破裂”,判定该项指标合格。附录C

涂层麻坑测定法

(补充件)

C1试样

按GB/T450规定取样。

C2试验仪器

带有目镜测微尺的立体显微镜,选用40放大倍数,计算出视野的面积,以厘米?表示。C3试验步骤

C3.1沿所抽纸样的横向全幅等距离切取约50mm×50mm的试片不少于10片。C3.2把试片放在符合C2规定的立体显微镜的载物台上,调好焦距后,借助目镜测微尺数取视野内规定尺寸范围内的麻坑数,每片试片随机测定一个部位,以式(C1)计算涂层麻坑数K,以个/厘米2表示。K:

式中:Q—一每个视野内数取的麻坑数,个;视野面积,cm2。

C3.3每一包装单位测定不少于10个试片,以其测定值的算术平均值和标准偏差报告测定结果,修约至整数,单位为个/厘米2。0.05~0.1mm的麻坑不多于80个/cm2;0.1~0.5mm的不多于20个/cm2;大于0.5mm的不许有。麻坑大小以其长度表示,对于互相连在一起的小麻坑,以其组合整体的长度表示大小。

附加说明:

本标准由轻工业部造纸工业司提出。本标准由全国造纸标准化中心归口。本标准由天津造纸研究所、山东造纸总厂西厂负责起草。本标准主要起草人张景彦、韩惠珠、王力、高蕊、娄霖霖。557

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。