GBZ 120-2002

基本信息

标准号: GBZ 120-2002

中文名称:临床核医学卫生防护标准

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Standard for Hygiene Protection in Clinical Nuclear Medicine

标准状态:已作废

发布日期:2002-04-08

实施日期:2002-06-01

作废日期:2007-04-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:173100

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>13.100职业安全、工业卫生

中标分类号:医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C57放射卫生防护

关联标准

替代情况:被GBZ 120-2006替代

出版信息

出版社:法律出版社

书号:65036.121

页数:10页

标准价格:10.0 元

出版日期:2004-06-05

相关单位信息

标准简介

GBZ 120-2002 临床核医学卫生防护标准 GBZ120-2002 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

Ics13.100

中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ120-2002

临床核医学卫生防护标准

Radiological protection standardfor clinical nuclear medicine2002-04-08发布

中华人民共和国卫生部

2002-06-01实施

规范性引用文件

工作场所的分级和分区

工作场所的防护要求

放射性物质存的防护要求

放射性药物操作的防护要求

辐射监测

放射性废物处理

事故应急救援

10临床核医学诊断时的防护要求11临床核医学治疗时的防护要求次

附录A(规范性附录)表面污染导出限值附录B(规范性附录)无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准,原标准GB16360-1996与本标准不一致的,以本标准为准。

本标准第3~11章和附录A、附录B是强制性内容,其余为推荐性内容。本标准的附录A、附录B是规范性附录。本标准由卫生部提出并归口。

本标准起草单位:上海医科大学放射医学研究所。本标准主要起草人:许荣。

本标准由卫生部负责解释。

1范围

临床核医学卫生防护标准

GBZ120-2002

本标准规定了临床核医学工作中有关工作人员和工作场所的放射卫生防护要求。本标准适用于临床核医学应用放射性核素和药物进行诊断和治疗(不包括敷贴治疗)的单位和工作人员。

规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GBZ133医用放射性废物管理卫生防护标准3工作场所的分级和分区

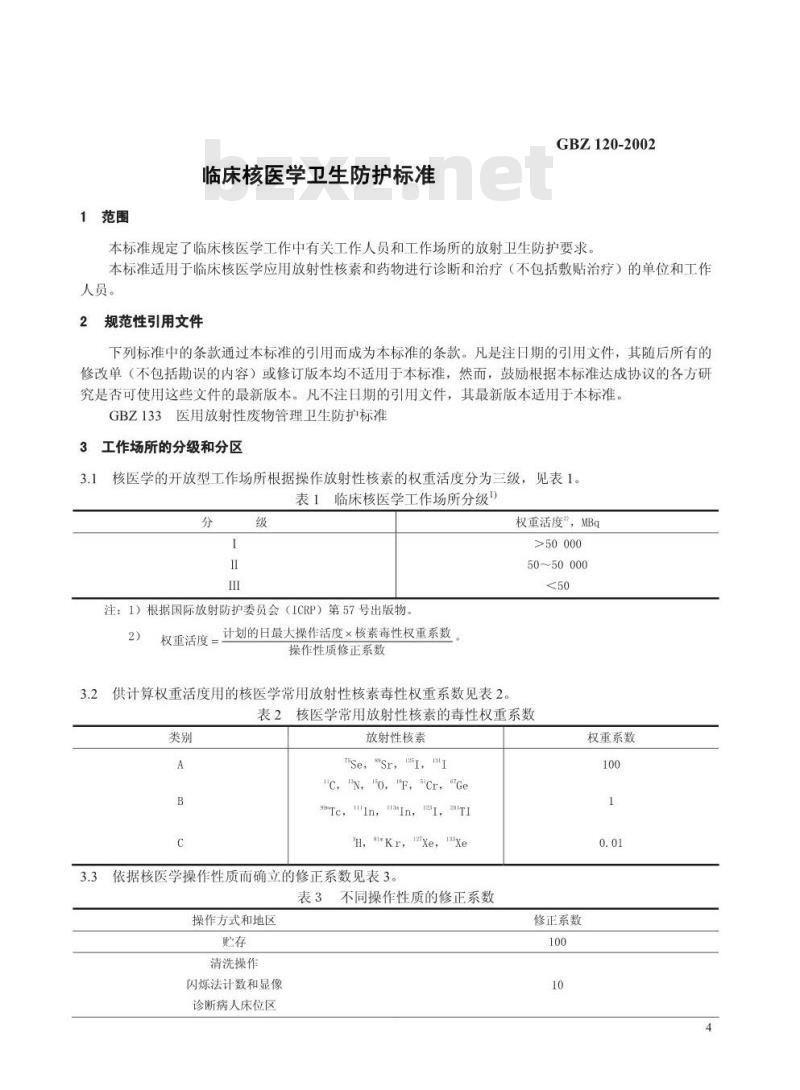

3.1核医学的开放型工作场所根据操作放射性核素的权重活度分为三级,见表1。表1临床核医学工作场所分级\)分

注:1)根据国际放射防护委员会(ICRP)第57号出版物。2)

权重活度=

计划的日最大操作活度×核素毒性权重系数操作性质修正系数

供计算权重活度用的核医学常用放射性核素毒性权重系数见表2。权重活度”,MBq

>50000

50~50000

表2核医学常用放射性核素的毒性权重系数类别

放射性核素

SeSr,2,\

\C,\'N,0,\P,Cr,\Ge

9Tc,\nn,2,2

\H,Kr,12xe,1xe

3.3依据核医学操作性质而确立的修正系数见表3。表3不同操作性质的修正系数免费标准bzxz.net

操作方式和地区

清洗操作

闪烁法计数和显像

诊断病人床位区

修正系数

权重系数

配药、分装

简单放射药物制备

治疗剂量病人床位区

复杂放射性药物制备

3.4核医学工作场所依据管理需要可分为三区,即控制区、监督区和非限制区。3.4.1控制区

在其中连续工作的人员一年内受到照射剂量可能超过年限值十分之三的区域,如制备、分装放射性药物的操作室、给药室、治疗病人的床位区等。3.4.2监督区

在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量一般不超过年限值十分之三的区域,如使用放射性核素的标记实验室、显像室、诊断病人的床位区、放射性核素或药物的贮存区、放射性废物贮存区等。3.4.3非限制区

在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量,一般不超过年限值十分之一的区域,如工作人员办公室、电梯、走廊等。

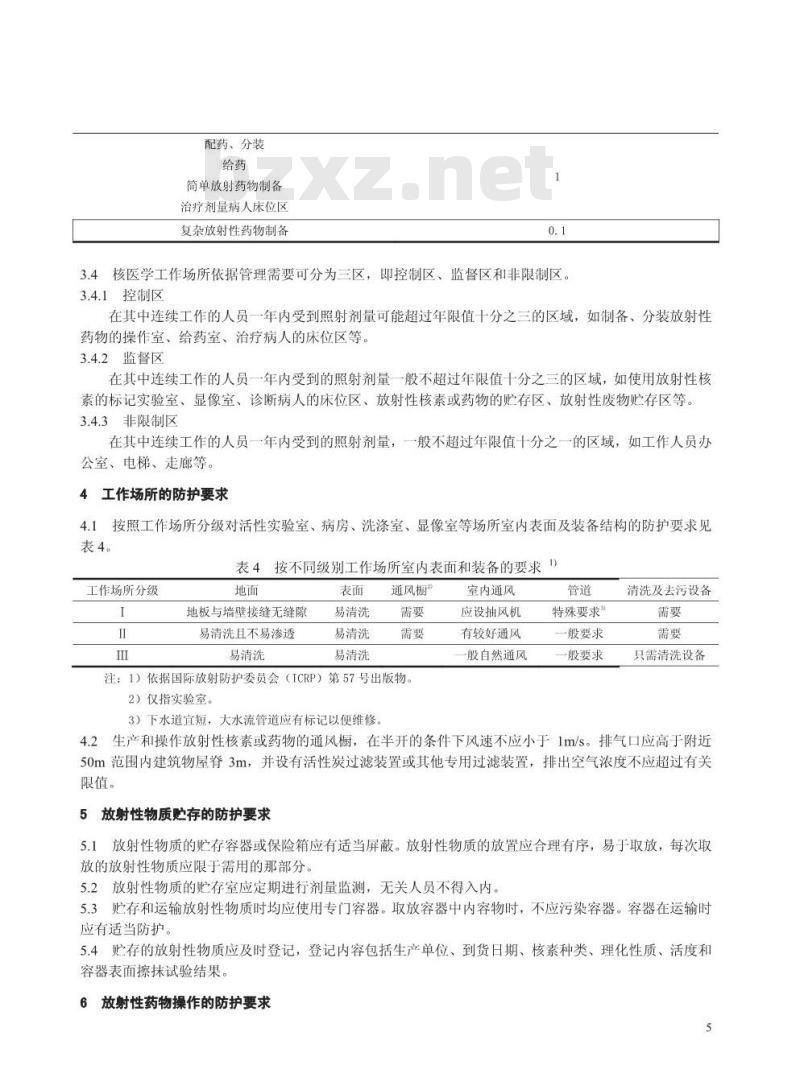

4工作场所的防护要求

4.1按照工作场所分级对活性实验室、病房、洗涤室、显像室等场所室内表面及装备结构的防护要求见表4。

工作场所分级

表4按不同级别工作场所室内表面和装备的要求D)地面

地板与墙壁接缝无缝隙

易清洗且不易渗透

易清洗

易清洗

易清洗

易清洗

通风橱”

注:1)依据国际放射防护委员会(ICRP)第57号出版物。2)仅指实验室。

3)下水道宜短,大水流管道应有标记以便维修室内通风

应设抽风机

有较好通风

般自然通风

特殊要求”

一般要求

一般要求

清洗及去污设备

只需清洗设备

4.2生产和操作放射性核素或药物的通风橱,在半开的条件下风速不应小于1m/s。排气口应高于附近50m范围内建筑物屋脊3m,并设有活性炭过滤装置或其他专用过滤装置,排出空气浓度不应超过有关限值。

5放射性物质购存的防护要求

5.1放射性物质的贮存容器或保险箱应有适当屏蔽。放射性物质的放置应合理有序,易于取放,每次取放的放射性物质应限于需用的那部分。5.2:放射性物质的贮存室应定期进行剂量监测,无关人员不得入内。5.3贮存和运输放射性物质时均应使用专门容器。取放容器中内容物时,不应污染容器。容器在运输时应有适当防护。

5.4、贮存的放射性物质应及时登记,登记内容包括生产单位、到货日期、核素种类、理化性质、活度和容器表面擦抹试验结果。

6放射性药物操作的防护要求

6.1操作放射性药物应有专门场所,如给药不在专门场所进行时则需采取适当防护措施。药物使用前应有屏蔽。

6.2给药用的注射器应有屏蔽。难以屏蔽时应缩短操作时间。6.3操作放射性药物应在衬有吸水纸的托盘内进行,工作人员应穿戴个人防护用品。6.4,放射性碘化物操作应在通风橱内进行,操作人员应注意甲状腺保护。6.5在控制区和监督区内不得进食、饮水、吸烟,也不得进行无关工作及存放无关物件。6.6为体外放射免疫分析目的而使用含\H、14c和12I等核素的放免药盒可在一般化学实验室进行,无需专门防护。

6.7工作人员操作后离开工作室前应洗手和作表面污染监测,如其污染水平超过附录A(规范性附录)所列相应的导出限值,应采取去污措施。6.8从控制区取出任何物件都应进行表面污染水平监测,以保证超过附录A(规范性附录)所列有关导出限值的物件不携出控制区。

7辐射监测

7.1对控制区的工作人员应进行常规个人剂量监测。对监督区内的工作人员仅在需要确定工作场所是否安全和对个别操作安全性进行验证时才进行个人剂量监测。7.2个人剂量计应佩戴在左胸位置,必要时可在手指、腕部加戴监测局部剂量的剂量计。剂量监测应有专人组织实施。

7.3在使用挥发性或放射性气体的操作区应进行气体、气溶胶活性浓度常规监测。7.4在验证防护屏蔽效果时应进行工作场所及其周围环境的外照射水平监测7.5实验室、病房、洗涤室、给药间应经常进行表面污染监测。7.6各项监测结果应记录在案,包括地点、日期、使用仪器型号和监测人员姓名。8放射性废物处理

8.1放射性废物处理应按GBZ133进行。8.2控制区和监督区都应备有收集放射性废物的容器,容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集,并给予适当屏蔽。8.3液体或固体放射性废物应及时从工作场所移去。固体废物如污染的针头、注射器和破碎的玻璃器血等应贮存于不泄漏、较牢固、并有合适屏蔽的容器内。8.4、1级工作场所和有放射药物治疗任务的单位应设有污水池,存放放射性污水直到符合排放要求时方可排放。废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。9事故应急救援

9.1应急救援措施应预先制定,有明确的责任分工,应急救援措施的实施应有专职或兼职防护人员负责。平时要有训练。

9.2放射性操作区应展示简明的应急救援措施指南,并指定该区域的防护负责人。9.3工作区应备有急救药品和设备。现场急救应根据污染和危险情况而定。9.4、在采取应急救援措施使场所污染程度达到要求后,可宣布结束应急状态。10临床核医学诊断时的防护要求10.1诊断用场所的布局应有助于工作程序,如一端为放射性贮存室,依次为给药室、候诊室、检查室。应避免无关人员通过。

10.2给药室与检查室应分开。如必须在检查室给药,应具有相应的防护设备,10.3候诊室应靠近给药室和检查室,宜有专用厕所。10.4仅为诊断自的使用放射性核素的受检者,进行手术时不需特殊防护措施,11临床核医学治疗时的防护要求11.1使用治疗量y放射体药物的区域应划为控制区。用药后病人床边1.5m处或单人病房应划为临时控制区。控制区入口处应有放射性标志,除医护人员外,其他无关人员不得入内,病人也不应该随便离开该区。

11.2配药室应靠近病房,尽量减少放射性药物和已接受治疗的病人通过非限制区。11.3根据使用放射性核素的种类、特性和活度,确定病房的位置及其防护墙、地板、天花板厚度。病房应有防护栅栏,以与病人保持足够距离,或使用附加屏蔽。限制工作人员在附近工作时间。11.4接受治疗的病人应使用专用便器或设有的专用浴室和厕所。11.5治疗病人的被服和个人用品使用后应作去污处理,并经表面污染辐射监测证明在附录A(规范性附录)所列导出限值以下后方可作一般处理11.6

使用过的放射性药物腔内注射器、绷带和敷料,应作污染物件处理或作放射性废物处理。接受131I治疗的患者,在出院时体内允许最大活度为1.1×10\Bq11.7

11.8对近期接受过放射性药物治疗的病人,外科手术处理应遵循下列原则:a)应尽可能推迟到病人体内放射性水平降低到可接受水平不需要辐射安全防护时再作手术处理;b)进行手术的外科医师及护理人员应佩戴个人剂量计;c)对手术后的手术间应进行辐射监测和去污,对敷料、覆盖物等其他物件也应进行辐射监测,无法去污时可作放射性废物处理。11.9对近期使用过治疗量放射性核素的病人,其死后户体的处理应遵循如下原则:a)在附录B(规范性附录)列出的不同放射性核素上限值以下时尸体的掩埋、火化、防腐无需特殊防护;

b)尸检应符合第11.8条关于外科手术处理的原则:尸检样品的病理检查,如所取组织样品放射性明显,应待其衰变至无放射性时进行。7

表面污染导出限值见表A1。

表面类别

控制区表面和装备表面

(规范性附录)

表面污染导出限值

各类表面污染的导出限值

Bq·cm?

核素的毒性权重系数分类

监督区和非限制区表面个人被服,医院床单等身体表面

(资料性附录)

无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值B1无需特殊防护而处理含放射性核素户体的上限值见表B1。表B1

放射性核素

19%Au(微粒)

198Au(胶体)

无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值死后防腐

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ120-2002

临床核医学卫生防护标准

Radiological protection standardfor clinical nuclear medicine2002-04-08发布

中华人民共和国卫生部

2002-06-01实施

规范性引用文件

工作场所的分级和分区

工作场所的防护要求

放射性物质存的防护要求

放射性药物操作的防护要求

辐射监测

放射性废物处理

事故应急救援

10临床核医学诊断时的防护要求11临床核医学治疗时的防护要求次

附录A(规范性附录)表面污染导出限值附录B(规范性附录)无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准,原标准GB16360-1996与本标准不一致的,以本标准为准。

本标准第3~11章和附录A、附录B是强制性内容,其余为推荐性内容。本标准的附录A、附录B是规范性附录。本标准由卫生部提出并归口。

本标准起草单位:上海医科大学放射医学研究所。本标准主要起草人:许荣。

本标准由卫生部负责解释。

1范围

临床核医学卫生防护标准

GBZ120-2002

本标准规定了临床核医学工作中有关工作人员和工作场所的放射卫生防护要求。本标准适用于临床核医学应用放射性核素和药物进行诊断和治疗(不包括敷贴治疗)的单位和工作人员。

规范性引用文件

下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GBZ133医用放射性废物管理卫生防护标准3工作场所的分级和分区

3.1核医学的开放型工作场所根据操作放射性核素的权重活度分为三级,见表1。表1临床核医学工作场所分级\)分

注:1)根据国际放射防护委员会(ICRP)第57号出版物。2)

权重活度=

计划的日最大操作活度×核素毒性权重系数操作性质修正系数

供计算权重活度用的核医学常用放射性核素毒性权重系数见表2。权重活度”,MBq

>50000

50~50000

表2核医学常用放射性核素的毒性权重系数类别

放射性核素

SeSr,2,\

\C,\'N,0,\P,Cr,\Ge

9Tc,\nn,2,2

\H,Kr,12xe,1xe

3.3依据核医学操作性质而确立的修正系数见表3。表3不同操作性质的修正系数免费标准bzxz.net

操作方式和地区

清洗操作

闪烁法计数和显像

诊断病人床位区

修正系数

权重系数

配药、分装

简单放射药物制备

治疗剂量病人床位区

复杂放射性药物制备

3.4核医学工作场所依据管理需要可分为三区,即控制区、监督区和非限制区。3.4.1控制区

在其中连续工作的人员一年内受到照射剂量可能超过年限值十分之三的区域,如制备、分装放射性药物的操作室、给药室、治疗病人的床位区等。3.4.2监督区

在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量一般不超过年限值十分之三的区域,如使用放射性核素的标记实验室、显像室、诊断病人的床位区、放射性核素或药物的贮存区、放射性废物贮存区等。3.4.3非限制区

在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量,一般不超过年限值十分之一的区域,如工作人员办公室、电梯、走廊等。

4工作场所的防护要求

4.1按照工作场所分级对活性实验室、病房、洗涤室、显像室等场所室内表面及装备结构的防护要求见表4。

工作场所分级

表4按不同级别工作场所室内表面和装备的要求D)地面

地板与墙壁接缝无缝隙

易清洗且不易渗透

易清洗

易清洗

易清洗

易清洗

通风橱”

注:1)依据国际放射防护委员会(ICRP)第57号出版物。2)仅指实验室。

3)下水道宜短,大水流管道应有标记以便维修室内通风

应设抽风机

有较好通风

般自然通风

特殊要求”

一般要求

一般要求

清洗及去污设备

只需清洗设备

4.2生产和操作放射性核素或药物的通风橱,在半开的条件下风速不应小于1m/s。排气口应高于附近50m范围内建筑物屋脊3m,并设有活性炭过滤装置或其他专用过滤装置,排出空气浓度不应超过有关限值。

5放射性物质购存的防护要求

5.1放射性物质的贮存容器或保险箱应有适当屏蔽。放射性物质的放置应合理有序,易于取放,每次取放的放射性物质应限于需用的那部分。5.2:放射性物质的贮存室应定期进行剂量监测,无关人员不得入内。5.3贮存和运输放射性物质时均应使用专门容器。取放容器中内容物时,不应污染容器。容器在运输时应有适当防护。

5.4、贮存的放射性物质应及时登记,登记内容包括生产单位、到货日期、核素种类、理化性质、活度和容器表面擦抹试验结果。

6放射性药物操作的防护要求

6.1操作放射性药物应有专门场所,如给药不在专门场所进行时则需采取适当防护措施。药物使用前应有屏蔽。

6.2给药用的注射器应有屏蔽。难以屏蔽时应缩短操作时间。6.3操作放射性药物应在衬有吸水纸的托盘内进行,工作人员应穿戴个人防护用品。6.4,放射性碘化物操作应在通风橱内进行,操作人员应注意甲状腺保护。6.5在控制区和监督区内不得进食、饮水、吸烟,也不得进行无关工作及存放无关物件。6.6为体外放射免疫分析目的而使用含\H、14c和12I等核素的放免药盒可在一般化学实验室进行,无需专门防护。

6.7工作人员操作后离开工作室前应洗手和作表面污染监测,如其污染水平超过附录A(规范性附录)所列相应的导出限值,应采取去污措施。6.8从控制区取出任何物件都应进行表面污染水平监测,以保证超过附录A(规范性附录)所列有关导出限值的物件不携出控制区。

7辐射监测

7.1对控制区的工作人员应进行常规个人剂量监测。对监督区内的工作人员仅在需要确定工作场所是否安全和对个别操作安全性进行验证时才进行个人剂量监测。7.2个人剂量计应佩戴在左胸位置,必要时可在手指、腕部加戴监测局部剂量的剂量计。剂量监测应有专人组织实施。

7.3在使用挥发性或放射性气体的操作区应进行气体、气溶胶活性浓度常规监测。7.4在验证防护屏蔽效果时应进行工作场所及其周围环境的外照射水平监测7.5实验室、病房、洗涤室、给药间应经常进行表面污染监测。7.6各项监测结果应记录在案,包括地点、日期、使用仪器型号和监测人员姓名。8放射性废物处理

8.1放射性废物处理应按GBZ133进行。8.2控制区和监督区都应备有收集放射性废物的容器,容器上应有放射性标志。放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集,并给予适当屏蔽。8.3液体或固体放射性废物应及时从工作场所移去。固体废物如污染的针头、注射器和破碎的玻璃器血等应贮存于不泄漏、较牢固、并有合适屏蔽的容器内。8.4、1级工作场所和有放射药物治疗任务的单位应设有污水池,存放放射性污水直到符合排放要求时方可排放。废原液和高污染的放射性废液应专门收集存放。9事故应急救援

9.1应急救援措施应预先制定,有明确的责任分工,应急救援措施的实施应有专职或兼职防护人员负责。平时要有训练。

9.2放射性操作区应展示简明的应急救援措施指南,并指定该区域的防护负责人。9.3工作区应备有急救药品和设备。现场急救应根据污染和危险情况而定。9.4、在采取应急救援措施使场所污染程度达到要求后,可宣布结束应急状态。10临床核医学诊断时的防护要求10.1诊断用场所的布局应有助于工作程序,如一端为放射性贮存室,依次为给药室、候诊室、检查室。应避免无关人员通过。

10.2给药室与检查室应分开。如必须在检查室给药,应具有相应的防护设备,10.3候诊室应靠近给药室和检查室,宜有专用厕所。10.4仅为诊断自的使用放射性核素的受检者,进行手术时不需特殊防护措施,11临床核医学治疗时的防护要求11.1使用治疗量y放射体药物的区域应划为控制区。用药后病人床边1.5m处或单人病房应划为临时控制区。控制区入口处应有放射性标志,除医护人员外,其他无关人员不得入内,病人也不应该随便离开该区。

11.2配药室应靠近病房,尽量减少放射性药物和已接受治疗的病人通过非限制区。11.3根据使用放射性核素的种类、特性和活度,确定病房的位置及其防护墙、地板、天花板厚度。病房应有防护栅栏,以与病人保持足够距离,或使用附加屏蔽。限制工作人员在附近工作时间。11.4接受治疗的病人应使用专用便器或设有的专用浴室和厕所。11.5治疗病人的被服和个人用品使用后应作去污处理,并经表面污染辐射监测证明在附录A(规范性附录)所列导出限值以下后方可作一般处理11.6

使用过的放射性药物腔内注射器、绷带和敷料,应作污染物件处理或作放射性废物处理。接受131I治疗的患者,在出院时体内允许最大活度为1.1×10\Bq11.7

11.8对近期接受过放射性药物治疗的病人,外科手术处理应遵循下列原则:a)应尽可能推迟到病人体内放射性水平降低到可接受水平不需要辐射安全防护时再作手术处理;b)进行手术的外科医师及护理人员应佩戴个人剂量计;c)对手术后的手术间应进行辐射监测和去污,对敷料、覆盖物等其他物件也应进行辐射监测,无法去污时可作放射性废物处理。11.9对近期使用过治疗量放射性核素的病人,其死后户体的处理应遵循如下原则:a)在附录B(规范性附录)列出的不同放射性核素上限值以下时尸体的掩埋、火化、防腐无需特殊防护;

b)尸检应符合第11.8条关于外科手术处理的原则:尸检样品的病理检查,如所取组织样品放射性明显,应待其衰变至无放射性时进行。7

表面污染导出限值见表A1。

表面类别

控制区表面和装备表面

(规范性附录)

表面污染导出限值

各类表面污染的导出限值

Bq·cm?

核素的毒性权重系数分类

监督区和非限制区表面个人被服,医院床单等身体表面

(资料性附录)

无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值B1无需特殊防护而处理含放射性核素户体的上限值见表B1。表B1

放射性核素

19%Au(微粒)

198Au(胶体)

无需特殊防护即可处理的含放射性核素户体的上限值死后防腐

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。