GB 11567.2-2001

基本信息

标准号: GB 11567.2-2001

中文名称:汽车和挂车后下部防护要求

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2001-08-02

实施日期:2002-05-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:575702

标准分类号

标准ICS号:道路车辆工程>>道路车辆装置>>43.040.60车身及车身附件

中标分类号:车辆>>汽车底盘与车身>>T26车身(驾驶室)及附件

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:11页

标准价格:12.0 元

相关单位信息

首发日期:1989-08-10

复审日期:2004-10-14

起草单位:中国汽车技术研究中心

归口单位:全国汽车标准化技术委员会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

主管部门:国家发展和改革委员会

标准简介

本标准规定了汽车和挂车后下部防护装置的技术要求和试验方法。本标准适用于:第Ⅰ部分:将要安装到N2.N3、O3和O4类车辆的后下部防护装置;第Ⅱ部分:安装了符合本标准第Ⅰ部分要求的后下部防护装置的N2、N3、O3和O4类车辆;第Ⅲ部分:安装了没有按照本标准第Ⅰ部分进行检验的后下部防护装置的N2、N3、O3和O4类车辆,或其组成部件被设计成具有后下部防护功能或装备了其他具有后下部防护功能的部件的N2、N3、O3和O4类车辆。本标准不适用于:——半挂牵引车;——为搬运无法分段的长货物而专门设计和制造的特殊用途车,如运输木材、钢材棒料等货物的车辆;——为了专门目的设计和制造的、由于客观原因而无法安装后下部防护装置的车辆。本标准的目的在于如果M1和N1类车辆与本标准1.1中涉及的车辆发生碰撞时能够提供有效的保护,以防止发生钻撞。 GB 11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求 GB11567.2-2001 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB11567.22001

本标准全部技术内容为强制性要求。前

本标准仅对GB115671994&汽车和挂车侧面及后下部防护装置要求》中有关下部防护装置的内容进行了修订。

本标准参照采用了联合国欧洲经济委员会(ECE)1983年7月11日发布的FCER58《关于1:批准后下部防护装置2.批准安装有已批准的后下部防护装置的车辆3:批准就具有后下部防护的车辆的统一规定》的全部技术内容。本标准修订的内容与ECER58的主要差异在于增加了具有吸能性的后下部防护装置的技术要求和移动壁障追尾碰撞试验条件与程序。本标准的附录A、附录B.附录C为标难的附录。本标准与GB11567—1994的主要差异有:(1))分别对后下部防护装置、安装了符合本标推第1部分要求的后下部防护装置的N.V、U,利)类车辆、具有后下部防护的车辆进行了规定。②本标准仅仅保留了GB11567—1994中关于后下部防护装置外形的要求(GB115671991中的3.2.5),对GB115671994中其他关于后下部防护装置的要求全部进行厂修改。②本标准以附录的形式规定了后下部防护装置的静态加载试验条件与程序,移动壁障追尾碰撞试验条件与程序和测量仪器。

不标准实施之日起,替代GB11567-1994中有关后下部防护装置的内容。美于标推实施日期的建议:

1)对于新定型的车辆:自本标准实施之日起开始实施。2)对于新生产的车辆:自2002年7月1H起并始实施。本标准出国家机械T.业局提出。本标准出全国汽车标推化技术委员会归口。本标准起草单位:中国汽车技术研究中心长春汽车研究所。本标准士要起草人:朱彤、朱西产、崔光滨。本标准委托个国汽车标准化技术委员会负责解释。本标准首次发布于1989年,1994年第一次修订,本次为第次修订。1范围

中华人民共和国国家标准

汽车和挂车后下部防护要求

Motor ychicles and trailers

Rear underrun protection reguirements本标准规定广汽车和挂车后下部防护装置的技术要求和试验方法。1.1本标准适用于:

第I部分:将安装到NV)。和O,类车辆的后下部防护装置;GB 11567.2 2001

代替GB11567-1991部分内容

第I部分:安装符合本标准第!部分要求的后下部防扩装置的NN、O和O.类车辆:第Ⅱ部分:安装了没有按照本标准第I部分进行检验的后下部防护装置的NN、,和类车辆,或其组成部件被设计成具有后下部防护功能或装备了其他具有后下部防护功能的部件的NV和O.类车辆。

本标推不适用于:

率挂牵引车:

为搬运无法分段的长货物而专门设计和制造的特殊用途车,如运输木材,钢材棒料等货物的车辆:

一为了专门日的设计和制造的、由于客观原因而无法安装后下部防护装置的车辆1.2本标准的目的在于如果M.和N:类车辆与本标准1.」中涉及的车辆发生碰撞时能够提供有效的保扩,以防止发生钻撞。

2定义

本标准采用下列定义。

2.1后下部防护

后下部防护是指专门的后下部防护装置或者依靠户身的外形与特性能够具有底下部防护装置功能的车辆的车体、车架部件或其他部件。2.2后下部防护装置

通常是横梁组成的安装或连接在车架边梁或车辆其他结构件上的装置。第I部分

后下部防护装置

3后下部防护装置的技术要求

3-居下部防护装置的横向构件的端部不得弯向车辆后方,父锐部分不得朝后。横向构件的端部成圆角状,其端头圆角半径不小于2.5mm,横间构件的截面商度不小于100mm3.2后下部防护装置在车辆后部可以被设计成具有不同的安装位置,此时.应具有可靠的方法以保证中华人民共和国国家质监督检验检疫总局2001-08-22批准5

2002 05 01实施

GB11567.22001

其安装后在安装位置上不会随意移动。操作员要收变装置位置时须施加的力最大不能超过400N。3.3后下部防护装置对追尾碰憧的车辆必须具有足够的阻挡能力,以防止发生钻人碰撞,该阻挡功能应按照3.3.1的静态加载试验或3.3.2的移动壁障碰撞试验进行考核。3.3.1按附录A(标准的附录)中静态加载试验过程与试验条件规定进行试验,在指定的试验力作用期间和之后,可观测到的后下部防护装置的最大水平变形量应做记录。3.3.2按附录B(标推的附录)中移动壁障碰撞试验过程与试验条件规定进行试验,在指定的碰撞过程中前观测到的移动壁障碰撞过程中的钻入量、最大减速度值及碰撤后的反弹速度应做记录,并且应满足3.3.2.1和3.3.2.2的要求。

3.3.2.1在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护装置可以变形、开裂·但是不许整体脱落,3.3.2.2在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护装置应能够吸收碰撞能量以缓和冲出。要求移动壁障的最大减速度不大于40g,反弹速度不大于2m/s。第部分

安装了符合第I部分要求的后下部防护装置的N2、N、0和O4类车辆4安装了符合第I部分要求的后下部防护装置的N2、N3、0:和0类车辆的技术要求4.1在空载状态下,车辆的后下部防护装置的下边缘离地高度及按照3.3.1进行试验时施加于后下部防护装置的试验力的作用点离地高度应满足4.1.1或4.1.2的要求,并应做记录。4.1.1对于后下部防护装置的状态可以调整的车辆:车辆的后下部防护装置整个宽度上的下边缘离地高度应不大于450mm,同时按照3.3.1进行试验时施加于置的试验力的作用点离地高度不能超过500itn。

4.1.2对于后下部防护装置的状态不能调整的车辆:车辆的后下部防护装置整个宽度1的下边缘离地高度应不人于550mm,同时按照3.3.1进行试验时施加下装置的试验力的作用点离地高度不能超过600mm。

4.2后下部防护装置的宽度不可大于车辆后轴两侧车轮最外点之问的距离(不包括轮胎的变形册),并月后下部防护装置任一端的最外缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的横向水平距离不大于100mm。如果车辆有两个以上的后轴,应以最长的后轴为准。另外,符合附录A中A3.1.2要求的试验力的作用点与后轴最外端的距离必须测量,并应做记录。4.3在按照3.3.1或3.3.2的要求进行试验后,由于静态加载力的作用或移动壁障的碰撞,使后下部防扩装置发生变形,则在变形后装置的后部与车辆最后端(在测量时处于空载状态下车辆上与地面的垂直距离大于3m的部分除外)的纵向水平距离不能超过400mm。4.4待检验的车辆在安装了符舍本标准第「部分要求的后下部防护装置之后,其最大设计总质最不应超过车辆说明书.上所标明的最大设计总质量。4.5车辆的后下部防护装置应不影响车辆的通行能力:或者可通过适当的措施暂时改变后下部防护装置的状态以保证车辆的离去角-满足通行的要求。第丨部分

具有后下部防护的车辆

5鼻有后下部防护的车辆的技术要求5.1在空载状态下,车辆的后下部防护的下边缘离地高度应满足5.1.1或5.1.2的要求,5.1.1对丁后下部防护的状态可以调整的.车辆:车辆的后下部防护整个宽度上的下边缘离地高度应不大于450mm

GB 11567.2--2001

5.1.2对于后下部防护的状态不能调整的车辆:车辆的后下部防护整个宽度上的下边缘离地高度应不大于550mm。

5.2后下部紡护应尽可能的位于靠近车辆后部的位置。5.3后下部防护的宽度不可大于车辆后轴两衡车轮最外点之间的距离(不包括轮胎的变形量),并且后下部防护任一端的最外缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的横向水平距离不大于100mm。如果车辆有两个以上的后轴,应以最长的后轴为准。如果装置属于车体或车体同时也是装置的一部分,即使车体超出后轴宽度,那么后下部防护间样不能翅出后轴宽度,5.4后下部防护的横向构件的端部不得弯向车辆后方,尖锐部分不得朝后。横向构件的辨部成圆角状,其端头圆角半径不小于2.5mm,横向构件的截面商度不小于100mm。5.5后下部防护在车辆后部可以被设计为具有不同的安装位量。此时,应具有可靠的方法以保证其安装后在安装位置上不会随意移动。操作员要改变装置位叠时所须施加的力最大不能超过400N。5.6后下部防护无论在任何位置上,都应与车架或其他类似部件相连接,后下部防护对追尾碰撞的车辆必须具有足够的阻挡能力,以防止发生钻入磁撞。该阻挡功能应按照5.6.1的静态加载试验或5.6.2的移动障碰擅试验进行考核。

5.6.1按谢录A静态划裁试验过程与试验条件规定进行试验时,在指定的试验力作用期间和之后,记录可观测到的后下部防护的最大水平变形量。5.6.2按附录B移动障硅撞试验过程与试验条件规定进行试验时,在指定的碰撞过程中可观测到的移动壁障避撞过程中的钻入量、最大减速度值及磁撞后的反弹速度,并且应满足5.6.2.1和5.6.2.2的要求。

5.6.2.1在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护可以变形、开裂,但是不许整体脱落,5.6.2.2在附录B中指定的碰携过程中,后下部防护应能够吸收碰撞能量以缓和冲击。要求移动壁障的最大减速度不大于40g·授弹速度不大于2m/s。5.7在按照5.6.1或5.6.2的要求进行试验后·由于静态加载力的作用或移动整障的碰撞,使后下部防护发生变形,则在变形后装置的后与车辆最后端(在量时处于空载状态下车辆上与地面的垂直距离大于3m的部分除外)的纵向水平距离不能超过400mm。5.8车辆的后下部防护应不影响车辆的通行能力,或者可通过适当的措施暂时改变后下部防护的状态以保证车辆的离去角,满足通行的要求。8

A1后下部防护装量的试验象件

GB 11567.2-2001

附录A

(标准的附录)

静态加载试验象件与程序

A1.1在进行试验时可任选以下之一的方式进行:a)在预计安装后下部防护装置的车辆上进行:b)在预计安装后下部防护装置的车辆车架部件上进行;c)在刚性域验台上进行。

A1.2在按照b)和c)进行试验时用于连接后下部防护装置和车辆车架部件或性试验台的连接部件应与实际用来将后下部防护装置安装到车辆上的连接部件相同。A2车辆试验条件

A2.1车辆应处于空载状态,固定在水平、平坦、刚性、平的平面上。A2.2前轮处于直线行驶位置。

A2.3轮胎应充气到车辆制造商所推荐的压力。A2.4为了达到下面A3.2所规定的试验力,应按照车辆制造商指定的方法制动车辆。A2.5装备有液压气动、液压或气压悬架或根据负载自动平衡的装查的车辆应处于车辆制造商规定的正常运行状态下。

A3试验程序

A3.1加载点的位置

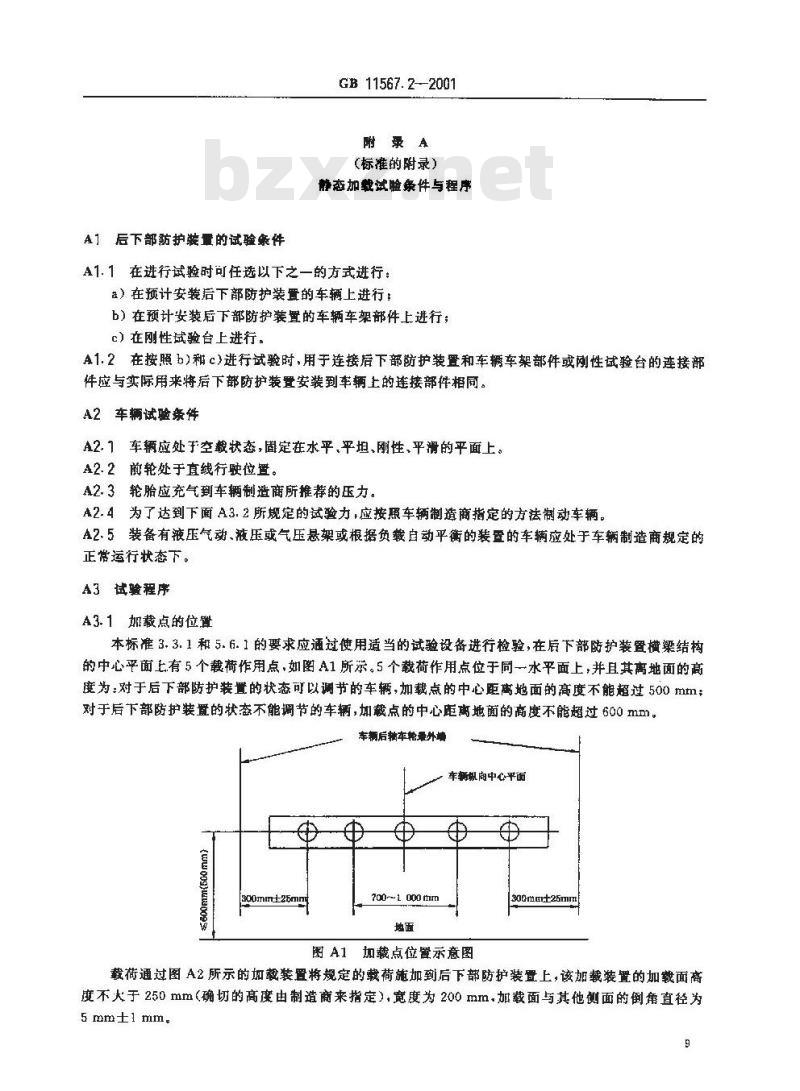

本标准3.3.1和5.6.1的要求应通过使用适当的试验设备进行检验,在后下部防护装置横梁结构的中心平面上.有5个载荷作用点,如图A1所示。5个载荷作用点位于同一水平面上,并且其离地面的高度为:对于后下部防护装置的状态可以调节的车辆,加载点的中心距离地面的高度不能超过500mm;对于后下部防护装置的状态不能调节的车辆,加载点的中心距离地面的高度不能超过600mm。车铜后轴车轮录外增

车辆认南中心平试

00o09a

800mmt25

700~1 000 mm

图A1加载点位置示意图

300mm±26mm

载荷通过图A2所示的加载装置将规定的载荷施加到后下部防护装置上,该加载装置的加载面高度不火于250mm(确切的高度由制造商来指定),宽度为200mm.加载面与其他侧面的倒角直径为5mm±1mm

加载装置嫩衰面

车辆方

A3.1.1两点加载

GB 11567.2—2001

宽200m

Rmm+immy

中心脂赖位置

负截方向

高≤250mm

图A2加载装置示意图

后下部防扩

装置后端

两个作用点之间的距离在700~1000mm之间,作用点的其体位置出制造商给定,A3.1.2三点加载

其中左右两边外侧两个作用点,分别跑离车辆后轴轮胎的最外端相切并且平行于车辆纵向中心线的垂直平面300nm三25mm,如果车辆有两个以上的后轴,车输后轴轮胎的最外端应以距离车辆纵向巾心面最远的点(不包括轮胎的变形董)为准;第三个作用点位于上述两点连线之间,并月处于车辆巾央垂直平面上:

A3.2试验载荷

A3.2.1两点加载时为100kN或者相当于车最大总质量的50%的水平载荷(取两者较小值).分别持续作用丁上述规定的左侧加载点或右侧加载点上。A3.2.2三点加载为25kV或者相当于车辆最大总质量的12.5%的水平载荷(取两者较小值),分别持续作用丁上述规定的左侧作用点上或右侧作用点上,然后持续作用在车辆纵间中心平面上的加载点上。

A3-3加载裁程序

A3.3.1试验可以顺次进行两点加载和三点加载。在试验过程中,允许使用不同的试验样品。A3.3.2两点载时与加载顺序无关。43.3.3三点加载时,先进行阅端加载点的加载试验,然后进行车辆纵向中心平面上的点的加载试验,充右两边外侧点加载的顺序无关。附录 B

(标推的附录)

移动壁障追尾碰掩试验条件与程序B1概述

本部分试验使用移动壁障撞击载货汽车后下部防护装置,考核后下部防护装置的:防止追尾碰撞时钻入载货汽车下部而造成车内乘员伤害:B7.1阻挡功能

一一缓和冲击,减轻对碰撞车辆车内乘员的伤害,改善硼摘相容性。B1.2缓冲吸能功能一

B2移动壁障

GB11567.2-2001

移动壁障质量为「100kg士25kg,前端碰撞表面为刚性,宽1700rtn,高400nm1m,离地间隙24mm。在碰撞表面前面覆盖一层20mm厚的优质胶合板。B3试验条件及试验准备

B3.1试验场地

试验场地应足够人,以容纳跑道、固定壁障和试验所需的技术设备。在固定壁障前至少5m的跑道应水平、平坦利光滑。

B3.2固定壁障

固定壁障由钢筋混凝土制成,前端宽度不小于3Ⅱ.商度不小于1.5m。壁障厚度应保证其质鼠不低于7×104kg。壁障前表面应铅垂,其法线与车辆直线行驶方向成0°爽角、壁障前表面应具有适当的结构以便安装试件。

B3.3试件准备

B3.3.1从载货汽车的车架上取下一段车部结构,用于安装待试验的后下部防护装置。B3.3.2采用与实际相同的安装方式将防护装置固定在载货汽车的尾部结构上。B3.3.3按照载货汽车空载时的尺寸将制备好的试件用螺栓刚性地固定在固定壁障前端后下部防护装置的前表面与固定壁障的水平距离不应小于1000mm,刚性的车尾部结构的下表面与地面的垂直距离不小于800mm(如果载货汽车空载时车尾部车架的下表面与地面的垂直距离小于800mm的话,将其调节到800mm)。

B3.3.4在试件和移动壁障上贴上易于高速摄影分析用的醒目的标志,作为钻人最、反弹速度测量的测点和标尺:

B4磁撞试验的实施

B4.1移动壁障在碰撞瞬间应不再承受任何附加转向或驱动装置的作用。B4.2移动壁障到达后下部防护装置的路线的过程中,在横向任··方向偏离理论轨迹均不得超过15cm

B4.3碰撞速度

在碰撞瞬间,移动瞻障的速度应为32-2km/h。当然如果试验在更高的速度下进行,并且后下部防护装置满足要求,也认为试验合格。B5测量项自

B5.1移动壁障磁撞车速的测量

在碰摘前2In1范围内测量移动璧障的运动速度。B5.2移动壁障钻人量的测量

使用不低于500幅/的高速摄影(像)机从正侧面拍摄碰撞过程,由图像分析测量碳撞过程中移动壁障的钻人量。光学测量系统必须有确定磁撞零时刻的装置,以便确定钻入量测量的初始位置。B5.3移动磨障碰撞过程最大减速度值的测量从移动壁障的纵尚安装2个加速度测量通道,采用符合附录C(标准的附录)的要求ILCFC为60的数据通道。

B5.4移动壁障碰撞后反弹速度的测量使用不低了50℃幅/s的高速摄影(像)机从正侧面拍摄撞过程,由图像分析测量碰撞后移动壁障的反弹车速。反弹车速的测量从最大钻人量位置为初始位置.测量反弹到约0.2m位置的平均速度;如11

GB 11567.2—2001

果反弹距离小于0.2m,反弹速度以0计,认为移动壁障的动能在碰撞过程中被后下部防护装鼠的塑性变形能吸收,没有发生反弹。

附绿C

(标准的附录)

测试技术:仪器

C1定义

C1.1数据通道

数据通道包括从传感器(或以某种特定方式结合在一起输出信号的复合传感器)到数据分析仪器(可以分析数据的频率成分和幅值成分)的所有设备。C1.2传感器

数据通道的第一环节,用来将被测的物理量转换成为其他的量(如电压),以便其后接设备的处理。C1.3通道的幅值等级,CAC

满足本附录规定的某些幅值特性的数据通道的表示方法。CAC值在数值上等于测量范围的上限。C1.4特征频率 FHFi.Fn

这些癫率的定义如图C1所示。

C1.5通道的颊率等级:CFC

通道的频率等级由某一一数值表示,该值表明通道的频率响应位于图C1规定的限值内。CFC值在数值上等于Fr(Hz)值。

C1.6灵敏度系数

在通道的频率等级内,采用最小二乘法对标定值拟合,所得直线的斜率即为灵敏度系数。C1.7数据通道的标定系数

在对数坐标上,位于F,与FH/2.5之间,用等间隔频率点的灵缴度系数的平均值表示。C1.8线性误差

标定值与C1.6定义的直线上对应读数之间的最大差值同通道幅值等级的比,用百分数表示。C1.9横向灵敏度

当一个激励施加于与测量轴线垂直的转感器上时的输出信号与输人信号的比值。该值表示为主涎量轴向的灵敏度的百分数。

C1.10相位滞后时间

数据通道的相位滞后时间等于某正弦信号的相位后(用弧度表示)除以该信号的角频率(用rad/s表示)。

C1. 11 环境

在给定的时刻,数据通道所处的外部条件与受到的影响的总称。12

C2性能要求

C2.1线性误差

GB 11567.2—2001

频率/ Hzbzxz.net

对数坐标

图 C1 频率响应曲线

dB/倍频程

dB/倍频程

CFC中任何题率下数据通道的线性误差的绝对值,在整个测量范围内,应等于或小于CAC值的2.5%。

C2.2幅值对频率的关系

数据通道的频率响应应位于图 C1给定的限定曲线内。0 dB线由标定系数确定。C2.3相位滞后时间

数据通道的输入与输出信号之间的相位滞后时间,在0.03Fh与F之间,不得超过1/(10F)秒。C2.4时间

e2.4. 1 时基

时基应予记录并少给出1/100s,糖度为1%。C2.4.2相对时间延返

两个或多个数据通道信号之间的相对时间延迟,不管何频率等级,不应超过1ms,除去因相位漂移而产生的滞后。

信号混合在一起的两个或多个数据通道应具有相同的频率等级且相对时间延迟不得超过1/(10Fμ)秒。

GB 11567.2—2001

这--要求适用于模拟信号以同步脉冲和数字信号。C2.5传感器横向灵敏度

传感器横间灵敏度在任何方向应小于5%,C2.6校准

C2.6.1概述

数据通道用可追朔到也知标准的基准设备进行标定,每年至少一次。与基准设备进行比较的方法不应导致大于CAC的1为的误差。基准设备的使用应限定在已标定的频率范围内。数据采集系统的子系统可以单独标定,然后换算成总系统的精度。比如,可以用已知幅值的电信号模拟传感器的输出对系统进行标定,而不需要传感器。

C2.6.2用于标定的基准设备的精度熬准设备的精度应由官方计量机关予以检定或确认。C2.6.2.1静态校

C2 6. 2. 1. 1 加速度

误差应小下通逆幅值等级的土1.5%。C2. 6. 2. 1. 2

误差应小于通道幅值等级的工「%C2.6.2.1.3位移

误差应小于通道幅值等级的土1%。C2.6-2.2动态校雅

C2.6.2.2. 1加速度

基准加速度的误差表示成避道辐值等级的百分数、要求:400 11z以下时不超过±1.5,

400 Hz-~900 Hz之间不超过±2%;大于 900 [Iz 时不超过十2. 5% C2.6.2.3时间

基准时间的相对误差应不超过10\。C2.6.3灵敏度系数和线性误差

测量数据通道的输出信号与已知变化幅值的输人信号的关系即可确定灵数度系数和线性误差。数据通道的标定应護盖整个幅值等级。对双向幅值通道,正值、负值均应标定,如果标定设备不能产生要求的输人,标定应该在相应标准的限制内进行,限值应该记录在测试报告,

在F与F./2.5之间,整个数据通道应在有重要值的频率处或某一段频率范围内进行标定。C2.6.4频率响应的标定

幅频特性和相频特性由数据通道的输出信号与已知输入信号的关系确定,输人信号在F与10倍的CFC 或 3 000 Hz(取较小者)之间变化,C2.7环境影响

应进行定期检查以确定环境的影响(诸如电或磁通量等)。这通常可以通过记录装备了模拟传感器的备用数据通道的输出来进行,如果输信号过人,即应采取纠正措施,例如更换电线。C2.8数据采集通道的选择.与确定通过 CAC 与 CFC 确定数据通道。CAC应是1×10^,2×10″或5×10,其中N为数。14.

C3传感器的安装

GB 11567.22001

传感器应刚性固定以使其记录受振动的影响尽可能小。安装的谐振频率系少为数据通道所考虑的F频率的5倍,尤其是加速度传感器的安装应保证实际测最轴线相对于基准轴线的偏离角不得火于5°除非为分析安装的影响而采集数据。测量某一点的多轴向加速度时,每个加速度传感器轴线应距该点10mm内,每个加速度计的惯性质量中心应距该点30mm内C4记录

C4.1模拟磁带记录仪

带速应稳定,带速误差不超过使用带速的0.5%。在最人带速时,记录仪信噪比应不低于42dB。总谐波失真应小手3%.并且线性误差应小于量程的1%。C4.2数字式磁带记录仪

带速应稳定,带速误差不超过使用带速的10%。C4.3纸带式记录仪

在直接式数据记录情况下,纸带速度(以mm/s表示)应至少为F值(以Hz为单位)的1.5倍。在其他情况下。纸带速度应保证获得相同的分辨率。C5数据处理

C5.1滤波

在数据记录或处理过程中,都要进行相应于数据通道的频率等级的滤波,然血,在记录之前,应进行比CFC级别高的模拟滤波,以便便用记录器至少50%的动态范围,而且降低了记录仪器高频饱和或导致数字处理过程中的额率混淆的危险。C5.2数字化

C5.2.1采样频率

采样频率应至少等于8F4。对于模拟记录仪,当记录和回放速度不同时,采样频率能被速比整除。C5.2.2蝠值分辨率

数字长度至少为7位和一个符号位。C6试验结果的表示

试验结果应以A1幅面纸(ISO/R216)给山。以图形表示的试验结果应有坐标轴,坐标轴采用相应于所选单位的适当倍数的测量单位来定标(如1mm,2mm,5mm,10mm.20mm),应使用标准国际单位制但车辆速度可以使用km/h,而碰撞加速度则可以用g米表示,这单g=9.81m/s。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准全部技术内容为强制性要求。前

本标准仅对GB115671994&汽车和挂车侧面及后下部防护装置要求》中有关下部防护装置的内容进行了修订。

本标准参照采用了联合国欧洲经济委员会(ECE)1983年7月11日发布的FCER58《关于1:批准后下部防护装置2.批准安装有已批准的后下部防护装置的车辆3:批准就具有后下部防护的车辆的统一规定》的全部技术内容。本标准修订的内容与ECER58的主要差异在于增加了具有吸能性的后下部防护装置的技术要求和移动壁障追尾碰撞试验条件与程序。本标准的附录A、附录B.附录C为标难的附录。本标准与GB11567—1994的主要差异有:(1))分别对后下部防护装置、安装了符合本标推第1部分要求的后下部防护装置的N.V、U,利)类车辆、具有后下部防护的车辆进行了规定。②本标准仅仅保留了GB11567—1994中关于后下部防护装置外形的要求(GB115671991中的3.2.5),对GB115671994中其他关于后下部防护装置的要求全部进行厂修改。②本标准以附录的形式规定了后下部防护装置的静态加载试验条件与程序,移动壁障追尾碰撞试验条件与程序和测量仪器。

不标准实施之日起,替代GB11567-1994中有关后下部防护装置的内容。美于标推实施日期的建议:

1)对于新定型的车辆:自本标准实施之日起开始实施。2)对于新生产的车辆:自2002年7月1H起并始实施。本标准出国家机械T.业局提出。本标准出全国汽车标推化技术委员会归口。本标准起草单位:中国汽车技术研究中心长春汽车研究所。本标准士要起草人:朱彤、朱西产、崔光滨。本标准委托个国汽车标准化技术委员会负责解释。本标准首次发布于1989年,1994年第一次修订,本次为第次修订。1范围

中华人民共和国国家标准

汽车和挂车后下部防护要求

Motor ychicles and trailers

Rear underrun protection reguirements本标准规定广汽车和挂车后下部防护装置的技术要求和试验方法。1.1本标准适用于:

第I部分:将安装到NV)。和O,类车辆的后下部防护装置;GB 11567.2 2001

代替GB11567-1991部分内容

第I部分:安装符合本标准第!部分要求的后下部防扩装置的NN、O和O.类车辆:第Ⅱ部分:安装了没有按照本标准第I部分进行检验的后下部防护装置的NN、,和类车辆,或其组成部件被设计成具有后下部防护功能或装备了其他具有后下部防护功能的部件的NV和O.类车辆。

本标推不适用于:

率挂牵引车:

为搬运无法分段的长货物而专门设计和制造的特殊用途车,如运输木材,钢材棒料等货物的车辆:

一为了专门日的设计和制造的、由于客观原因而无法安装后下部防护装置的车辆1.2本标准的目的在于如果M.和N:类车辆与本标准1.」中涉及的车辆发生碰撞时能够提供有效的保扩,以防止发生钻撞。

2定义

本标准采用下列定义。

2.1后下部防护

后下部防护是指专门的后下部防护装置或者依靠户身的外形与特性能够具有底下部防护装置功能的车辆的车体、车架部件或其他部件。2.2后下部防护装置

通常是横梁组成的安装或连接在车架边梁或车辆其他结构件上的装置。第I部分

后下部防护装置

3后下部防护装置的技术要求

3-居下部防护装置的横向构件的端部不得弯向车辆后方,父锐部分不得朝后。横向构件的端部成圆角状,其端头圆角半径不小于2.5mm,横间构件的截面商度不小于100mm3.2后下部防护装置在车辆后部可以被设计成具有不同的安装位置,此时.应具有可靠的方法以保证中华人民共和国国家质监督检验检疫总局2001-08-22批准5

2002 05 01实施

GB11567.22001

其安装后在安装位置上不会随意移动。操作员要收变装置位置时须施加的力最大不能超过400N。3.3后下部防护装置对追尾碰憧的车辆必须具有足够的阻挡能力,以防止发生钻人碰撞,该阻挡功能应按照3.3.1的静态加载试验或3.3.2的移动壁障碰撞试验进行考核。3.3.1按附录A(标准的附录)中静态加载试验过程与试验条件规定进行试验,在指定的试验力作用期间和之后,可观测到的后下部防护装置的最大水平变形量应做记录。3.3.2按附录B(标推的附录)中移动壁障碰撞试验过程与试验条件规定进行试验,在指定的碰撞过程中前观测到的移动壁障碰撞过程中的钻入量、最大减速度值及碰撤后的反弹速度应做记录,并且应满足3.3.2.1和3.3.2.2的要求。

3.3.2.1在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护装置可以变形、开裂·但是不许整体脱落,3.3.2.2在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护装置应能够吸收碰撞能量以缓和冲出。要求移动壁障的最大减速度不大于40g,反弹速度不大于2m/s。第部分

安装了符合第I部分要求的后下部防护装置的N2、N、0和O4类车辆4安装了符合第I部分要求的后下部防护装置的N2、N3、0:和0类车辆的技术要求4.1在空载状态下,车辆的后下部防护装置的下边缘离地高度及按照3.3.1进行试验时施加于后下部防护装置的试验力的作用点离地高度应满足4.1.1或4.1.2的要求,并应做记录。4.1.1对于后下部防护装置的状态可以调整的车辆:车辆的后下部防护装置整个宽度上的下边缘离地高度应不大于450mm,同时按照3.3.1进行试验时施加于置的试验力的作用点离地高度不能超过500itn。

4.1.2对于后下部防护装置的状态不能调整的车辆:车辆的后下部防护装置整个宽度1的下边缘离地高度应不人于550mm,同时按照3.3.1进行试验时施加下装置的试验力的作用点离地高度不能超过600mm。

4.2后下部防护装置的宽度不可大于车辆后轴两侧车轮最外点之问的距离(不包括轮胎的变形册),并月后下部防护装置任一端的最外缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的横向水平距离不大于100mm。如果车辆有两个以上的后轴,应以最长的后轴为准。另外,符合附录A中A3.1.2要求的试验力的作用点与后轴最外端的距离必须测量,并应做记录。4.3在按照3.3.1或3.3.2的要求进行试验后,由于静态加载力的作用或移动壁障的碰撞,使后下部防扩装置发生变形,则在变形后装置的后部与车辆最后端(在测量时处于空载状态下车辆上与地面的垂直距离大于3m的部分除外)的纵向水平距离不能超过400mm。4.4待检验的车辆在安装了符舍本标准第「部分要求的后下部防护装置之后,其最大设计总质最不应超过车辆说明书.上所标明的最大设计总质量。4.5车辆的后下部防护装置应不影响车辆的通行能力:或者可通过适当的措施暂时改变后下部防护装置的状态以保证车辆的离去角-满足通行的要求。第丨部分

具有后下部防护的车辆

5鼻有后下部防护的车辆的技术要求5.1在空载状态下,车辆的后下部防护的下边缘离地高度应满足5.1.1或5.1.2的要求,5.1.1对丁后下部防护的状态可以调整的.车辆:车辆的后下部防护整个宽度上的下边缘离地高度应不大于450mm

GB 11567.2--2001

5.1.2对于后下部防护的状态不能调整的车辆:车辆的后下部防护整个宽度上的下边缘离地高度应不大于550mm。

5.2后下部紡护应尽可能的位于靠近车辆后部的位置。5.3后下部防护的宽度不可大于车辆后轴两衡车轮最外点之间的距离(不包括轮胎的变形量),并且后下部防护任一端的最外缘与这一侧车辆后轴车轮最外端的横向水平距离不大于100mm。如果车辆有两个以上的后轴,应以最长的后轴为准。如果装置属于车体或车体同时也是装置的一部分,即使车体超出后轴宽度,那么后下部防护间样不能翅出后轴宽度,5.4后下部防护的横向构件的端部不得弯向车辆后方,尖锐部分不得朝后。横向构件的辨部成圆角状,其端头圆角半径不小于2.5mm,横向构件的截面商度不小于100mm。5.5后下部防护在车辆后部可以被设计为具有不同的安装位量。此时,应具有可靠的方法以保证其安装后在安装位置上不会随意移动。操作员要改变装置位叠时所须施加的力最大不能超过400N。5.6后下部防护无论在任何位置上,都应与车架或其他类似部件相连接,后下部防护对追尾碰撞的车辆必须具有足够的阻挡能力,以防止发生钻入磁撞。该阻挡功能应按照5.6.1的静态加载试验或5.6.2的移动障碰擅试验进行考核。

5.6.1按谢录A静态划裁试验过程与试验条件规定进行试验时,在指定的试验力作用期间和之后,记录可观测到的后下部防护的最大水平变形量。5.6.2按附录B移动障硅撞试验过程与试验条件规定进行试验时,在指定的碰撞过程中可观测到的移动壁障避撞过程中的钻入量、最大减速度值及磁撞后的反弹速度,并且应满足5.6.2.1和5.6.2.2的要求。

5.6.2.1在附录B中指定的碰撞过程中,后下部防护可以变形、开裂,但是不许整体脱落,5.6.2.2在附录B中指定的碰携过程中,后下部防护应能够吸收碰撞能量以缓和冲击。要求移动壁障的最大减速度不大于40g·授弹速度不大于2m/s。5.7在按照5.6.1或5.6.2的要求进行试验后·由于静态加载力的作用或移动整障的碰撞,使后下部防护发生变形,则在变形后装置的后与车辆最后端(在量时处于空载状态下车辆上与地面的垂直距离大于3m的部分除外)的纵向水平距离不能超过400mm。5.8车辆的后下部防护应不影响车辆的通行能力,或者可通过适当的措施暂时改变后下部防护的状态以保证车辆的离去角,满足通行的要求。8

A1后下部防护装量的试验象件

GB 11567.2-2001

附录A

(标准的附录)

静态加载试验象件与程序

A1.1在进行试验时可任选以下之一的方式进行:a)在预计安装后下部防护装置的车辆上进行:b)在预计安装后下部防护装置的车辆车架部件上进行;c)在刚性域验台上进行。

A1.2在按照b)和c)进行试验时用于连接后下部防护装置和车辆车架部件或性试验台的连接部件应与实际用来将后下部防护装置安装到车辆上的连接部件相同。A2车辆试验条件

A2.1车辆应处于空载状态,固定在水平、平坦、刚性、平的平面上。A2.2前轮处于直线行驶位置。

A2.3轮胎应充气到车辆制造商所推荐的压力。A2.4为了达到下面A3.2所规定的试验力,应按照车辆制造商指定的方法制动车辆。A2.5装备有液压气动、液压或气压悬架或根据负载自动平衡的装查的车辆应处于车辆制造商规定的正常运行状态下。

A3试验程序

A3.1加载点的位置

本标准3.3.1和5.6.1的要求应通过使用适当的试验设备进行检验,在后下部防护装置横梁结构的中心平面上.有5个载荷作用点,如图A1所示。5个载荷作用点位于同一水平面上,并且其离地面的高度为:对于后下部防护装置的状态可以调节的车辆,加载点的中心距离地面的高度不能超过500mm;对于后下部防护装置的状态不能调节的车辆,加载点的中心距离地面的高度不能超过600mm。车铜后轴车轮录外增

车辆认南中心平试

00o09a

800mmt25

700~1 000 mm

图A1加载点位置示意图

300mm±26mm

载荷通过图A2所示的加载装置将规定的载荷施加到后下部防护装置上,该加载装置的加载面高度不火于250mm(确切的高度由制造商来指定),宽度为200mm.加载面与其他侧面的倒角直径为5mm±1mm

加载装置嫩衰面

车辆方

A3.1.1两点加载

GB 11567.2—2001

宽200m

Rmm+immy

中心脂赖位置

负截方向

高≤250mm

图A2加载装置示意图

后下部防扩

装置后端

两个作用点之间的距离在700~1000mm之间,作用点的其体位置出制造商给定,A3.1.2三点加载

其中左右两边外侧两个作用点,分别跑离车辆后轴轮胎的最外端相切并且平行于车辆纵向中心线的垂直平面300nm三25mm,如果车辆有两个以上的后轴,车输后轴轮胎的最外端应以距离车辆纵向巾心面最远的点(不包括轮胎的变形董)为准;第三个作用点位于上述两点连线之间,并月处于车辆巾央垂直平面上:

A3.2试验载荷

A3.2.1两点加载时为100kN或者相当于车最大总质量的50%的水平载荷(取两者较小值).分别持续作用丁上述规定的左侧加载点或右侧加载点上。A3.2.2三点加载为25kV或者相当于车辆最大总质量的12.5%的水平载荷(取两者较小值),分别持续作用丁上述规定的左侧作用点上或右侧作用点上,然后持续作用在车辆纵间中心平面上的加载点上。

A3-3加载裁程序

A3.3.1试验可以顺次进行两点加载和三点加载。在试验过程中,允许使用不同的试验样品。A3.3.2两点载时与加载顺序无关。43.3.3三点加载时,先进行阅端加载点的加载试验,然后进行车辆纵向中心平面上的点的加载试验,充右两边外侧点加载的顺序无关。附录 B

(标推的附录)

移动壁障追尾碰掩试验条件与程序B1概述

本部分试验使用移动壁障撞击载货汽车后下部防护装置,考核后下部防护装置的:防止追尾碰撞时钻入载货汽车下部而造成车内乘员伤害:B7.1阻挡功能

一一缓和冲击,减轻对碰撞车辆车内乘员的伤害,改善硼摘相容性。B1.2缓冲吸能功能一

B2移动壁障

GB11567.2-2001

移动壁障质量为「100kg士25kg,前端碰撞表面为刚性,宽1700rtn,高400nm1m,离地间隙24mm。在碰撞表面前面覆盖一层20mm厚的优质胶合板。B3试验条件及试验准备

B3.1试验场地

试验场地应足够人,以容纳跑道、固定壁障和试验所需的技术设备。在固定壁障前至少5m的跑道应水平、平坦利光滑。

B3.2固定壁障

固定壁障由钢筋混凝土制成,前端宽度不小于3Ⅱ.商度不小于1.5m。壁障厚度应保证其质鼠不低于7×104kg。壁障前表面应铅垂,其法线与车辆直线行驶方向成0°爽角、壁障前表面应具有适当的结构以便安装试件。

B3.3试件准备

B3.3.1从载货汽车的车架上取下一段车部结构,用于安装待试验的后下部防护装置。B3.3.2采用与实际相同的安装方式将防护装置固定在载货汽车的尾部结构上。B3.3.3按照载货汽车空载时的尺寸将制备好的试件用螺栓刚性地固定在固定壁障前端后下部防护装置的前表面与固定壁障的水平距离不应小于1000mm,刚性的车尾部结构的下表面与地面的垂直距离不小于800mm(如果载货汽车空载时车尾部车架的下表面与地面的垂直距离小于800mm的话,将其调节到800mm)。

B3.3.4在试件和移动壁障上贴上易于高速摄影分析用的醒目的标志,作为钻人最、反弹速度测量的测点和标尺:

B4磁撞试验的实施

B4.1移动壁障在碰撞瞬间应不再承受任何附加转向或驱动装置的作用。B4.2移动壁障到达后下部防护装置的路线的过程中,在横向任··方向偏离理论轨迹均不得超过15cm

B4.3碰撞速度

在碰撞瞬间,移动瞻障的速度应为32-2km/h。当然如果试验在更高的速度下进行,并且后下部防护装置满足要求,也认为试验合格。B5测量项自

B5.1移动壁障磁撞车速的测量

在碰摘前2In1范围内测量移动璧障的运动速度。B5.2移动壁障钻人量的测量

使用不低于500幅/的高速摄影(像)机从正侧面拍摄碰撞过程,由图像分析测量碳撞过程中移动壁障的钻人量。光学测量系统必须有确定磁撞零时刻的装置,以便确定钻入量测量的初始位置。B5.3移动磨障碰撞过程最大减速度值的测量从移动壁障的纵尚安装2个加速度测量通道,采用符合附录C(标准的附录)的要求ILCFC为60的数据通道。

B5.4移动壁障碰撞后反弹速度的测量使用不低了50℃幅/s的高速摄影(像)机从正侧面拍摄撞过程,由图像分析测量碰撞后移动壁障的反弹车速。反弹车速的测量从最大钻人量位置为初始位置.测量反弹到约0.2m位置的平均速度;如11

GB 11567.2—2001

果反弹距离小于0.2m,反弹速度以0计,认为移动壁障的动能在碰撞过程中被后下部防护装鼠的塑性变形能吸收,没有发生反弹。

附绿C

(标准的附录)

测试技术:仪器

C1定义

C1.1数据通道

数据通道包括从传感器(或以某种特定方式结合在一起输出信号的复合传感器)到数据分析仪器(可以分析数据的频率成分和幅值成分)的所有设备。C1.2传感器

数据通道的第一环节,用来将被测的物理量转换成为其他的量(如电压),以便其后接设备的处理。C1.3通道的幅值等级,CAC

满足本附录规定的某些幅值特性的数据通道的表示方法。CAC值在数值上等于测量范围的上限。C1.4特征频率 FHFi.Fn

这些癫率的定义如图C1所示。

C1.5通道的颊率等级:CFC

通道的频率等级由某一一数值表示,该值表明通道的频率响应位于图C1规定的限值内。CFC值在数值上等于Fr(Hz)值。

C1.6灵敏度系数

在通道的频率等级内,采用最小二乘法对标定值拟合,所得直线的斜率即为灵敏度系数。C1.7数据通道的标定系数

在对数坐标上,位于F,与FH/2.5之间,用等间隔频率点的灵缴度系数的平均值表示。C1.8线性误差

标定值与C1.6定义的直线上对应读数之间的最大差值同通道幅值等级的比,用百分数表示。C1.9横向灵敏度

当一个激励施加于与测量轴线垂直的转感器上时的输出信号与输人信号的比值。该值表示为主涎量轴向的灵敏度的百分数。

C1.10相位滞后时间

数据通道的相位滞后时间等于某正弦信号的相位后(用弧度表示)除以该信号的角频率(用rad/s表示)。

C1. 11 环境

在给定的时刻,数据通道所处的外部条件与受到的影响的总称。12

C2性能要求

C2.1线性误差

GB 11567.2—2001

频率/ Hzbzxz.net

对数坐标

图 C1 频率响应曲线

dB/倍频程

dB/倍频程

CFC中任何题率下数据通道的线性误差的绝对值,在整个测量范围内,应等于或小于CAC值的2.5%。

C2.2幅值对频率的关系

数据通道的频率响应应位于图 C1给定的限定曲线内。0 dB线由标定系数确定。C2.3相位滞后时间

数据通道的输入与输出信号之间的相位滞后时间,在0.03Fh与F之间,不得超过1/(10F)秒。C2.4时间

e2.4. 1 时基

时基应予记录并少给出1/100s,糖度为1%。C2.4.2相对时间延返

两个或多个数据通道信号之间的相对时间延迟,不管何频率等级,不应超过1ms,除去因相位漂移而产生的滞后。

信号混合在一起的两个或多个数据通道应具有相同的频率等级且相对时间延迟不得超过1/(10Fμ)秒。

GB 11567.2—2001

这--要求适用于模拟信号以同步脉冲和数字信号。C2.5传感器横向灵敏度

传感器横间灵敏度在任何方向应小于5%,C2.6校准

C2.6.1概述

数据通道用可追朔到也知标准的基准设备进行标定,每年至少一次。与基准设备进行比较的方法不应导致大于CAC的1为的误差。基准设备的使用应限定在已标定的频率范围内。数据采集系统的子系统可以单独标定,然后换算成总系统的精度。比如,可以用已知幅值的电信号模拟传感器的输出对系统进行标定,而不需要传感器。

C2.6.2用于标定的基准设备的精度熬准设备的精度应由官方计量机关予以检定或确认。C2.6.2.1静态校

C2 6. 2. 1. 1 加速度

误差应小下通逆幅值等级的土1.5%。C2. 6. 2. 1. 2

误差应小于通道幅值等级的工「%C2.6.2.1.3位移

误差应小于通道幅值等级的土1%。C2.6-2.2动态校雅

C2.6.2.2. 1加速度

基准加速度的误差表示成避道辐值等级的百分数、要求:400 11z以下时不超过±1.5,

400 Hz-~900 Hz之间不超过±2%;大于 900 [Iz 时不超过十2. 5% C2.6.2.3时间

基准时间的相对误差应不超过10\。C2.6.3灵敏度系数和线性误差

测量数据通道的输出信号与已知变化幅值的输人信号的关系即可确定灵数度系数和线性误差。数据通道的标定应護盖整个幅值等级。对双向幅值通道,正值、负值均应标定,如果标定设备不能产生要求的输人,标定应该在相应标准的限制内进行,限值应该记录在测试报告,

在F与F./2.5之间,整个数据通道应在有重要值的频率处或某一段频率范围内进行标定。C2.6.4频率响应的标定

幅频特性和相频特性由数据通道的输出信号与已知输入信号的关系确定,输人信号在F与10倍的CFC 或 3 000 Hz(取较小者)之间变化,C2.7环境影响

应进行定期检查以确定环境的影响(诸如电或磁通量等)。这通常可以通过记录装备了模拟传感器的备用数据通道的输出来进行,如果输信号过人,即应采取纠正措施,例如更换电线。C2.8数据采集通道的选择.与确定通过 CAC 与 CFC 确定数据通道。CAC应是1×10^,2×10″或5×10,其中N为数。14.

C3传感器的安装

GB 11567.22001

传感器应刚性固定以使其记录受振动的影响尽可能小。安装的谐振频率系少为数据通道所考虑的F频率的5倍,尤其是加速度传感器的安装应保证实际测最轴线相对于基准轴线的偏离角不得火于5°除非为分析安装的影响而采集数据。测量某一点的多轴向加速度时,每个加速度传感器轴线应距该点10mm内,每个加速度计的惯性质量中心应距该点30mm内C4记录

C4.1模拟磁带记录仪

带速应稳定,带速误差不超过使用带速的0.5%。在最人带速时,记录仪信噪比应不低于42dB。总谐波失真应小手3%.并且线性误差应小于量程的1%。C4.2数字式磁带记录仪

带速应稳定,带速误差不超过使用带速的10%。C4.3纸带式记录仪

在直接式数据记录情况下,纸带速度(以mm/s表示)应至少为F值(以Hz为单位)的1.5倍。在其他情况下。纸带速度应保证获得相同的分辨率。C5数据处理

C5.1滤波

在数据记录或处理过程中,都要进行相应于数据通道的频率等级的滤波,然血,在记录之前,应进行比CFC级别高的模拟滤波,以便便用记录器至少50%的动态范围,而且降低了记录仪器高频饱和或导致数字处理过程中的额率混淆的危险。C5.2数字化

C5.2.1采样频率

采样频率应至少等于8F4。对于模拟记录仪,当记录和回放速度不同时,采样频率能被速比整除。C5.2.2蝠值分辨率

数字长度至少为7位和一个符号位。C6试验结果的表示

试验结果应以A1幅面纸(ISO/R216)给山。以图形表示的试验结果应有坐标轴,坐标轴采用相应于所选单位的适当倍数的测量单位来定标(如1mm,2mm,5mm,10mm.20mm),应使用标准国际单位制但车辆速度可以使用km/h,而碰撞加速度则可以用g米表示,这单g=9.81m/s。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。