TD/T 1004-2003

基本信息

标准号: TD/T 1004-2003

中文名称:农用地分等规程

标准类别:土地管理行业标准(TD)

标准状态:现行

发布日期:2003-04-08

实施日期:2003-08-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:62107810

标准分类号

标准ICS号:土木工程>>93.020土方工程、挖掘、地基构造、地下工程

中标分类号:工程建设>>工程勘察与岩土工程>>P13工程地址、水文地质勘察与岩土工程

关联标准

出版信息

页数:175页

标准价格:28.0 元

出版日期:2003-08-01

相关单位信息

起草人:胡存智、郧文聚、邱维理、张凤荣、朱德举、高向军、范树印、吴海洋、关文荣、陈原、胡江、苗利梅

起草单位:国土资源部土地利用管理司、国土资源部土地整理中心、中国农业大学、北京师范大学、河北师范大学

提出单位:国土资源部

发布部门:中华人民共和国国土资源部

标准简介

本标准规定了农用地分等工作的目的、任务、对象、原则、内容、程序、方法、成果要求、成果的检查验收、成果更新和应用,以及档案管理等。本标准适用于县级行政区内现有农用地和宜农未利用地,不适用于自然保护区和土地利用总体规划中划定的林地、牧草地及其他农用地。 TD/T 1004-2003 农用地分等规程 TD/T1004-2003 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国土资源行业标准TD/T1004—2003

分等规程

农‘用、地

Regulations for classification on agricultural land2003-04-08发布

中华人民共和国国土资源部

2003-08-01实施

TD/T1004-2003

为全面掌握我国农用地资源的质量状况,科学评价和管理农用地,促进我国农用地的合理利用,统一农用地分等程序和方法,做到分等结果客观、公正、合理,根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规,结合我国国情,制定本标准。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G都是规范性附录。本标准由国土资源部提出、批准并归口。本标准起草单位:国土资源部土地利用管理司、国土资源部土地整理中心、中国农业大学、北京师范大学、河北师范大学。

本标准主要起草人员:胡存智、勋文聚、邱维理、张凤荣、朱德举、高向军、范树印、吴海洋、关文荣、陈原、胡江、苗利梅。

参加人员:马仁会、安萍莉、廖永林、岳晓武、段增强、李保莲、徐保根、谢经荣、谢云、彭群、苏强、郑媛、罗明。

本标准由国土资源部负责解释。366

1范围

分等规程

农用地

TD/T1004—2003

本标准规定了农用地分等工作的目的、任务、对象、原则、内容、程序、方法、成果要求、成果的检查验收、成果更新和应用,以及档案管理等。本标准适用于县级行政区内现有农用地和宜农未利用地,不适用于自然保护区和土地利用总体规划中划定的林地、牧草地及其他农用地。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2260中华人民共和国行政区划代码GB/T18507—2001城镇土地分等定级规程《县级土地利用总体规划编制规程》(1997年10月7日)《土地利用现状调查技术规程》(全国农业区划委员会,1984年9月)《中国土壤普查技术》(全国土壤普查办公室,1992年5月)《关于印发试行<土地分类》的通知》(国土资发[2001]255号)3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1农用地

本标准所称农用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地。3.2农用地等

在全国范围内,按照标准耕作制度,在自然质量条件、平均土地利用条件、平均土地经济条件下,根据规定的方法和程序进行的农用地质量综合评定,划分出的农用地等别。3.3基准作物

是理论标准粮的折算基准,指全国比较普遍的主要粮食作物,如小麦、玉米、水稻,按照不同区域生长季节的不同,进一步区分的春小麦、冬小麦、春玉米、夏玉米、一季稻、早稻和晚稻等7种粮食作物。3.4指定作物

指行政区所属耕作区标准耕作制度中所涉及的作物。3.5因素指标区

对区域内决定农用地自然质量的各种因素和因素组合,依主导因素原则和区域分异原则划分的区域,是区别于其他指标区的最小单元。3.6样地适用区

采用样地法计算农用地质量分,需要划分样地适用区,是指依主导因素原则和区域分异原则划分的区域,是区别于其他适用区的最小单元。样地的农用地自然质量特征与其适用区的其他分等评价单元的特征应具有相似性。

3.7·分等单元

是农用地等级评定和划分的基本空间单位,单元内部土地质量相对均一,单元之间有较大差异。367

TD/T1004-2003

3.8产量比系数

以国家指定的基准作物为基础,按当地各种作物单位面积实际产量与基准作物实际产量之比。3.9土地利用系数

用来修正土地的自然质量,使达到接近土地的实际产出水平的系数,计算公式:Ktj=Y;/Yij.ma(KL为某样点的第i种指定作物土地利用系数;Y;为样点的第i种指定作物单产;Yi.max为第i种指定作物的省级二级区内最高单产)。3.10“产量-成本”指数

计算公式为:a;=Y,/C,(a;为第i种指定作物的“产量-成本”指数,单位为千克/元;Y,为样点的第i种指定作物实际单产,单位为于克/公顷;C,为样点的第i种指定作物实际成本,单位为元/公顷)。3.11土地经济系数

计算公式:K。三a;/A,(K。为样点的第i种指定作物土地经济系数;a;为样点第i种指定作物“产量-成本”指数;A,为第种指定作物“产量-成本”指数的省级二级区内最大值)。3.12标准耕作制度standardfarmingsystem在当前的社会经济水平、生产条件和技术水平下,有利于生产或最大限度发挥当地土地生产潜力,未来仍有较大发展前景,不造成生态破坏,能够满足社会需求,并已为(或将为)当地普遍采纳的农作方式。由于各地养地方式难以统一,因此这里的标准耕作制度主要指种植制度。3.13光温生产潜力

在农业生产条件得到充分保证,水分、CO2供应充足,其他环境条件适宜情况下,理想作物群体在当地光、热资源条件下,所能达到的最高产量。3.14气候生产潜力

在农业生产条件得到充分保证,其他环境因素均处于最适状态时,在当地实际光、热、水气候资源条件下,农作物群体所能达到的最高产量。即在光温生产潜力基础上进一步考虑降水的限制作用后,农作物的理论产量。

3.15标准样地

在一定的栽培管理技术条件下,区域内农作物产量水平最高的若干农用地分等单元。般情况下,标准样地的农业生产条件最好,它们在本内区域所处位置的气候、地形地貌、土壤、灌溉与排水等条件的综合特征最优。

3.16标准样地体系

农用地分等标准样地的分级体系与用于描述农用地分等标准样地特征的因素体系的总和。4'总则

4.1目的与任务

4.1.1目的

a)贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》;b)科学量化农用地质量及其分布;c)为落实占用耕地补偿制度,实现区域耕地占补平衡目标,科学核算农用地生产潜力提供依据。4.1.2任务

根据农用地的自然属性和经济属性,对农用地的质量优劣进行综合、定量评定,并划分等别。农用地分等成果要求在全国范围内具有可比性。4.2对象

农用地分等的工作对象是县级行政区内现有农用地和宜农未利用地,暂不包括自然保护区和土地利用总体规划中划定的林地、牧草地及其他农用地。4.3原则

4.3.1综合分析原则

TD/T1004—2003

农用地质量是各种自然因素、社会经济因素综合作用的结果,农用地分等应以造成等别差异的各种相对稳定因素的综合分析为基础。4.3.2分层控制原则

农用地分等以建立全国范围内的统一等别序列为目的。在实际操作上,农用地分等是在国家、省、县三个层次上展开。县级分等成果要在本县域范围内可比;省级协调汇总成果要在本省域范围内可比;国家级协调汇总成果要在全国范围内可比。4.3.3主导因素原则

农用地分等应根据相对稳定的影响因素及其作用的差异,重点考虑对土地质量及土地生产力水平具有重要作用的主导因素,突出主导因素对分等结果的作用。4°3.4土地收益差异原则

农用地分等应反映不同区域土地自然质量条件、土地利用水平、社会经济水平的差异对区域土地生产力水平的影响,也应反映对区域土地收益水平的影响。4.3.5定量分析与定性分析相结合原则农用地分等应以定量计算为主。对现阶段难以定量的自然因素、社会经济因素采用必要的定性分析,定性分析的结果可用于农用地分等成果的调整和确定工作中,提高农用地分等成果的精度。4.3.6跟踪检验原则

在农用地分等工作中,应对每一步成果进行检验,并进行专家咨询、论证,确保成果与实际情况相符。

4.4内容

4.4.1工作准备

a)编写任务书、编制有关表格、准备图件;:b)收集现有资料并进行整理。

4.4.2外业补充调查

现有资料不能满足分等工作要求,包括资料不足、不实、不详、陈旧等,应进行外业补充调查。4.4.3内业处理

内业处理包括下列内容:

a)根据标准耕作制度,确定基准作物、指定作物,查各指定作物光温(气候)生产潜力指数、产量比系数;

划分分等单元,编制分等单元图;b)

划分分等指标区或样地适用区,并确定各指标区的分等因索或分等特征属性:编制“指定作物一分等因素一自然质量分”关系表或分等特征属性自然质量分加(减)规则表;d)

计算分等单元各指定作物的农用地自然质量分;e)

计算农用地自然质量等指数并初步划分农用地自然质量等别;f)

g)计算各指定作物的土地利用系数和土地经济系数并划分等值区;h)计算农用地利用等指数、农用地等指数并初步划分农用地利用等别、农用地等别。4.4.43

确认和整理成果

成果的确认和整理包括下列内容:a)对各步成果进行检验、校订、确认;编制图件、文字报告;

设立标准样地永久性标志;

成果验收;

成果归档。

TD/T1004—2003

4.5技术工作组织

技术工作组织包括四个层次:

a)国务院土地行政主管部门统一建立农用地分等标准参数体系,包括光温(气候)生产潜力指数、标准耕作制度,并进行全国成果汇总;省级土地行政主管部门负责确定产量比系数、指定作物最大产量、指定作物最大“产量-成本”b)

指数,汇总省级成果等;在全国农用地分等技术指导机构的统一指导下,事先与相邻省(市、区)就指标区划分、主导因素选择等事宜进行协调;市、县级土地行政主管部门负责基础数据、图件等资料的收集与外业补充调查、成果检验、汇c

总等;

d)具体承担单位负责农用地分等的数据处理、图形处理、实地检验等。4.6技术路线与方法步骤

4.6.1技术路线

依据全国统一制定的标准耕作制度,以指定作物的光温(气候)生产潜力为基础,通过对土地自然质量、土地利用水平、土地经济水平逐级订正,综合评定农用地等别,方法步骤

资料收集整理与外业调查;

划分指标区、确定指标区分等因素及权重;划分分等单元并计算农用地自然质量分;查指定作物的光温(气候)生产潜力指数表(附录D),计算农用地自然质量等指数;计算土地利用系数及农用地利用等指数、土地经济系数;计算农用地等指数;

划分与校验农用地自然等别、利用等别、农用地等别;整理、验收成果。

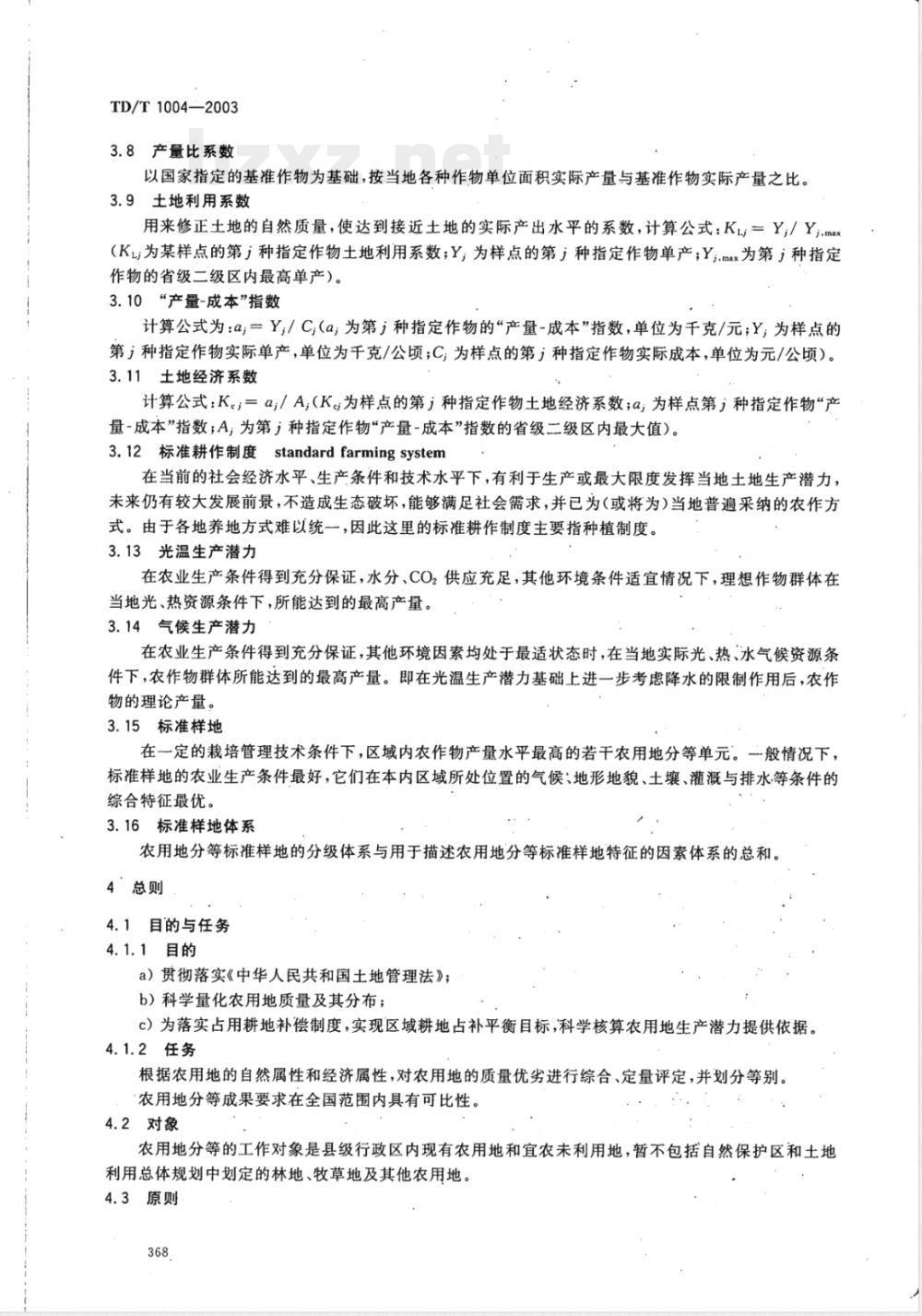

农用地分等工作流程见图1。

4.7工作底图的比例尺

工作底图采用1:10000~1:100000的比例尺,应与土地利用现状调查的精度一致4.8成果

成果包括:

文字成果:

图件成果;

数据表格成果;

标准样地成果;

e)基础资料汇编。

具体要求见第16章。

4.9相关技术应用

要求采用计算机技术进行数据处理,鼓励采用地理信息系统等新技术进行图形处理。370

因素法

工作准备

外业补充调查

确定标准耕作制度

划分指标区

确定分等因素

划分分等单元

选择自然质盘分

计算方法

计算农用地自然质量分

计算自然质量等指数

计算土地利用系数和土地经济系数计算农用地利用等指数和等指数等别划分与检验

成果汇总

.验收

样地法

分等工作流程图

TD/T1004—2003

TD/T1004—2003

5准备工作与资料整理

5.1编写任务书

任务书包括以下内容:

分等区域和范围;

b)工作程序及方法;

技术资料和基础图件;

组织领导;

e)工作人员、时间安排、经费预算;f)成果。

5.2表格准备

按附录A准备工作表格。

5.3资料收集

5.3.1农用地自然条件资料

农用地自然条件资料包括:

a)水文:水源类型(地表水、地下水)、水量、水质等;土壤:土壤类型、土壤表层有机质含量、表层土壤质地、有效土层厚度、土壤盐碱状况、剖面构b)

型、障碍层特征、土壤侵蚀状况、土壤污染状况、土壤保水供水状况、土壤中砾石含量等;地貌:地貌类型、海拔、坡度、坡向、坡型、地形部位;c)

农田基本建设:灌溉条件(水源保证率、灌溉保证率)、排水条件、田间道路条件、田块大小、平整度及破碎程度等;

农业气候补充资料:各作物播种和收获日期、月平均降水量。e)

5.3.2农用地利用资料

标准耕作制度中所涉及指定作物的面积、单产、总产的统计资料,农业生产实测资料,农业技术实验资料,样点土地利用条件等。

5.3.3农用地经济资料

单位面积资金投入、单位面积纯收益、农村道路网分布、道路级别标准、距区域经济中心距离。5.3.4图件收集

土地利用现状图、土壤图、地形图、土地利用规划图及其他相关图件。5.3.5其他资料

农业区划资料、土壤普查资料、土地利用现状调查资料、土地利用规划、土地利用变更资料、农业统计资料、当地农产品市场价格资料等。5.4资料核实与整理

5.4.1资料核实

要求数据来源可靠、计量单位统一,对不符合实际的数据或个别异常值,应校正或剔除。5.4.2资料整理

对收集到的资料按照以下要求进行整理:a)根据农用地自然质量影响因素的空间差异,初步划分指标区或样地适用区,并按区对资料进行分类整理,重点是图件、数据资料整理,指标区划分方法见9.2.1,样地适用区划分方法见9.3.1;

根据农用地利用状况,初步划分土地利用系数等值区,划分方法见11.1.1;b)

根据农用地经营状况,初步划分土地经济系数等值区,划分方法见11.2.1;c).

d)对不能满足分等工作要求的资料应做好记录,以便进行外业补充调查。372

6.外业补充调查

6.1调查内容

6.1.1农用地自然质量影响因素状况TD/T1004—2003

根据指定作物、分等因素指标设置情况及其精度要求,补充调查和检验农用地自然质量分计算所需资料。具体要求见6.2。

6.1.2农用地利用状况

根据土地利用系数等值区划分及其精度要求,调查和检验土地利用系数计算所需资料。具体要求见6.3。

6.1.3农用地经营状况

根据土地经济系数等值区划分及其精度要求,调查和检验土地经济系数计算所需资料。具体要求见6.3。

6.2农用地自然质量影响因素状况调查6.2.1调查范围与对象

a)调查范围:被列人农用地分等工作范围,但现有资料不能满足分等工作要求的区域和需要对资料进行准确性校核的区域;

b)调查对象:因素法中所称的农用地分等因素,或样地法中所称的农用地分等属性。6.2.2调查方案设计

6.2.2.1调查路线

校核调查的路线应穿越所有有疑问的分等区域,补充调查的路线应穿越所有需要补充资料的分等区域。区域自然条件单一的地区,可采用一纵一横路线;条件复杂的地区,应根据实际情况和自然条件的空间变化规律,增加调查路线。6.2.2.2调查点设置

在选定的路线上,随机设置调查样点,在因素特征变异明显的地带应加密布点。6.2.2.3调查单元的定性描述

在调查时,应请当地农民对调查单元的土地质量状况进行定性描述,并按质量排序,作为分等结果检验的依据。

6.2.3精度要求

a)对缺乏土壤资料的补充调查点,应补充土壤剖面,以便准确诊断分等因素;b)同一分等单元内设置若干调查点,实测分等因素值,取其平均数。6.2.4资料整理

外业调查原始记录的文字、表格、图件、剖面照片及其说明、环境照片及其说明,必须整理成册,a)

列人基础资料汇编、存人档案。外业补充调查的表格样式参见表A.1。b)

6.3农用地利用状况与农用地经营状况调查6.3.1产出数据调查

以村为基本调查单位,采用实测、评估和历史资料分析相结合的方法进行调查;a)

按标准耕作制度中所确定的基准作物和指定作物的实物产出量计算,以单位面积产量表示;c)调查结果应满足6.3.3的精度要求;d)产出数据调查表样式参见表A.2。投入数据调查

以村为基本调查单位,采用实测、评估和历史资料分析相结合的方法进行调查;a)

按标准耕作制度中所确定的基准作物和指定作物的实际投入量计算,以单位面积投入量b)

TD/T1004—2003

表示;

物质投入包括种子、化肥、农药、地膜、水电、农机具等,根据国家市场指导价计算,农家肥按当c)bzxz.net

地平均价格计算;

d)活劳动投入包括各生产环节的劳动力投人和必要的农田维护劳动力投入,按当地平均劳动力价格计算;

调查结果应满足6.3.3的精度要求;e)

投入数据调查表样式参见表A.2。6.3:3精度要求

农用地利用状况与农用地经营状况调查选取的样点应具有代表性,以村为单位进行,分甲、乙两级精度,按甲级精度实施,个别地方如确有困难可暂按乙级精度进行。6.3.3.1

甲级精度

在初步划分的土地利用系数等值区、土地经济系数等值区内,采取分层抽样方式均匀布点,按a)

土地条件,从优到劣分为3~7个层次,每个层次设置30~50个采样点,共计90~350个样点;各样点的投人产出数据应与标准耕作制度所确定的基准作物和指定作物的种植安排相对应;b)

样点数据应进行整理,校正或剔除异常数据后再进行数理统计分析,样本数据通过数理统计检c)

验后方可使用。

6.3.3.2乙级精度

在已有农经、统计、土肥资料的基础上,进行必要的外业补充调查;a)

b)投入产出数据应在不同的土地条件上都有分布,原始数据如不能对应到地块,应与其所在的地类相对应;

按土地条件分3~7层,每层取510个样点,通过实测投人产出数据,对已有资料进行检验。7确定标准耕作制度

7.1确定标准耕作制度

标准耕作制度见附录B。各省可根据实际情况进一步细化。7.2确定基准作物与指定作物

7.2.1基准作物

基准作物指小麦、玉米、水稻三种主要粮食作物中的一种,是本标准所称理论标准粮的折算基准。根据种植日期,本标准又将基准作物进一步区分为春小麦、冬小麦、春玉米、夏玉米、一季稻、早稻和晚稻七种。由省级土地行政主管部门负责从中选择一种,作为本行政区的基准作物。7.2.2指定作物

指定作物指标准耕作制度中所涉及的作物,见附录B。将确定的结果填人表格中,表格样式参见表A.3、表A.4。8划分分等单元

8.1划分要求

分等单元是农用地分等的最小空间单位,分等单元应按以下要求划分:a)单元之间的土地特征差异明显,不同地貌部位的土地不划为同一单元,山脉走向两侧水热分配有明显差异的不划为同一单元,地下水、土壤条件、盐碱度等分等因素指标有明显差异的不划为同一单元;

单元内部的土地特征相似,土地分等单元边界不跨越分等因素指标区和土地利用系数等值b)

区、土地经济系数等值区;

单元边界应不跨越地块边界;

TD/T1004—2003

d)单元边界应采用控制区域格局的地貌走向线和分界线,河流、沟渠、道路、堤坝等线状地物和有明显标志的权属界线。

8.2划分方法

8.2.1叠置法

将比例尺相同的土地利用现状图与地形图、土壤图叠加,形成的封闭图斑即为个分等单元。若图斑小于最小上图面积(6mm2)则要进行归并。叠置法适用于土地利用现状类型多、地貌类型比较复杂的地区。

8.2.2地块法

在工作底图上用明显的地物界线或权属界线,将农用地分等因素相对均一的地块,划为一个分等单元。也可直接将土地利用现状图上的图斑作为分等单元。地块法适用于所有分等类型和地区。8.2.3网格法

用一定大小的网格作为分等单元。网格大小以能区分不同特性的地块为标准,可采用大小均一的固定网格,也可采用大小不均一的动态网格。网格法适用于分等因素空间变化不复杂的地区。8.2.4多边形法

将所有分等因素图进行叠加,最终生成的封闭多边形即为分等单元。多边形法适用于所有分等类型和地区。

8.3校验与登记

a)应对分等单元划分和边界的合理性进行校验;b)将校验后的农用地分等单元按顺序编号填表登记,表格样式参见表A.5、表A.6。9计算农用地自然质量分

9.1确定计算方法

根据当地实际情况,选择因素法或样地法计算农用地自然质量分。9.2因素法

9.2.1确定分等因素指标区

采用因素法计算农用地自然质量分,需要划分农用地分等因素指标区(以下简称指标区),指标区是依主导因素原则和区域分异原则划分的分等因素体系一致的区域。a)指标区可根据地貌条件、耕作制度等划分,也可根据强限制性因素的区域分异规律划分;b)在县域范围内,指标区一般不超过10个;c)一个指标区内,选定的分等因素要对农用地的质量有明显影响,一般不超过10个,农用地自然质量分依据所选用的分等因素计算;d)按照强限制性因素划分的指标区称作限制区,在限制区内,由于强限制性因素的作用,农用地自然质量分的最高分不能取100分,假设该限制区内最优农用地条件的自然质量分为80分,则限制区内所有分等单元的按百分制计算出的农用地自然质量分,均需乘以0.8的限制系数;将确定的结果填入表格中,表格样式参见表A.3;e)

f)编制指标区图。

9.2.2确定分等因素

农用地分等因素分推荐因素和自选因素两类。推荐因素由国家统一确定,分区、分地貌类型给出;自选因素由省级土地行政主管部门确定,用于分等的自选因素一般不超过3个。所有分等因素都需要采用特尔菲法、因素成对比较法、主成分分析法、层次分析法等方法中的两种以上方法进行检验和确定,在分等任务书中应予以明确。

农用地分等因素按照以下方法步骤确定:a)在推荐因素和自选因素中进行选择,初步确定指标区内的分等因素;375

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

分等规程

农‘用、地

Regulations for classification on agricultural land2003-04-08发布

中华人民共和国国土资源部

2003-08-01实施

TD/T1004-2003

为全面掌握我国农用地资源的质量状况,科学评价和管理农用地,促进我国农用地的合理利用,统一农用地分等程序和方法,做到分等结果客观、公正、合理,根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规,结合我国国情,制定本标准。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G都是规范性附录。本标准由国土资源部提出、批准并归口。本标准起草单位:国土资源部土地利用管理司、国土资源部土地整理中心、中国农业大学、北京师范大学、河北师范大学。

本标准主要起草人员:胡存智、勋文聚、邱维理、张凤荣、朱德举、高向军、范树印、吴海洋、关文荣、陈原、胡江、苗利梅。

参加人员:马仁会、安萍莉、廖永林、岳晓武、段增强、李保莲、徐保根、谢经荣、谢云、彭群、苏强、郑媛、罗明。

本标准由国土资源部负责解释。366

1范围

分等规程

农用地

TD/T1004—2003

本标准规定了农用地分等工作的目的、任务、对象、原则、内容、程序、方法、成果要求、成果的检查验收、成果更新和应用,以及档案管理等。本标准适用于县级行政区内现有农用地和宜农未利用地,不适用于自然保护区和土地利用总体规划中划定的林地、牧草地及其他农用地。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2260中华人民共和国行政区划代码GB/T18507—2001城镇土地分等定级规程《县级土地利用总体规划编制规程》(1997年10月7日)《土地利用现状调查技术规程》(全国农业区划委员会,1984年9月)《中国土壤普查技术》(全国土壤普查办公室,1992年5月)《关于印发试行<土地分类》的通知》(国土资发[2001]255号)3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1农用地

本标准所称农用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地。3.2农用地等

在全国范围内,按照标准耕作制度,在自然质量条件、平均土地利用条件、平均土地经济条件下,根据规定的方法和程序进行的农用地质量综合评定,划分出的农用地等别。3.3基准作物

是理论标准粮的折算基准,指全国比较普遍的主要粮食作物,如小麦、玉米、水稻,按照不同区域生长季节的不同,进一步区分的春小麦、冬小麦、春玉米、夏玉米、一季稻、早稻和晚稻等7种粮食作物。3.4指定作物

指行政区所属耕作区标准耕作制度中所涉及的作物。3.5因素指标区

对区域内决定农用地自然质量的各种因素和因素组合,依主导因素原则和区域分异原则划分的区域,是区别于其他指标区的最小单元。3.6样地适用区

采用样地法计算农用地质量分,需要划分样地适用区,是指依主导因素原则和区域分异原则划分的区域,是区别于其他适用区的最小单元。样地的农用地自然质量特征与其适用区的其他分等评价单元的特征应具有相似性。

3.7·分等单元

是农用地等级评定和划分的基本空间单位,单元内部土地质量相对均一,单元之间有较大差异。367

TD/T1004-2003

3.8产量比系数

以国家指定的基准作物为基础,按当地各种作物单位面积实际产量与基准作物实际产量之比。3.9土地利用系数

用来修正土地的自然质量,使达到接近土地的实际产出水平的系数,计算公式:Ktj=Y;/Yij.ma(KL为某样点的第i种指定作物土地利用系数;Y;为样点的第i种指定作物单产;Yi.max为第i种指定作物的省级二级区内最高单产)。3.10“产量-成本”指数

计算公式为:a;=Y,/C,(a;为第i种指定作物的“产量-成本”指数,单位为千克/元;Y,为样点的第i种指定作物实际单产,单位为于克/公顷;C,为样点的第i种指定作物实际成本,单位为元/公顷)。3.11土地经济系数

计算公式:K。三a;/A,(K。为样点的第i种指定作物土地经济系数;a;为样点第i种指定作物“产量-成本”指数;A,为第种指定作物“产量-成本”指数的省级二级区内最大值)。3.12标准耕作制度standardfarmingsystem在当前的社会经济水平、生产条件和技术水平下,有利于生产或最大限度发挥当地土地生产潜力,未来仍有较大发展前景,不造成生态破坏,能够满足社会需求,并已为(或将为)当地普遍采纳的农作方式。由于各地养地方式难以统一,因此这里的标准耕作制度主要指种植制度。3.13光温生产潜力

在农业生产条件得到充分保证,水分、CO2供应充足,其他环境条件适宜情况下,理想作物群体在当地光、热资源条件下,所能达到的最高产量。3.14气候生产潜力

在农业生产条件得到充分保证,其他环境因素均处于最适状态时,在当地实际光、热、水气候资源条件下,农作物群体所能达到的最高产量。即在光温生产潜力基础上进一步考虑降水的限制作用后,农作物的理论产量。

3.15标准样地

在一定的栽培管理技术条件下,区域内农作物产量水平最高的若干农用地分等单元。般情况下,标准样地的农业生产条件最好,它们在本内区域所处位置的气候、地形地貌、土壤、灌溉与排水等条件的综合特征最优。

3.16标准样地体系

农用地分等标准样地的分级体系与用于描述农用地分等标准样地特征的因素体系的总和。4'总则

4.1目的与任务

4.1.1目的

a)贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》;b)科学量化农用地质量及其分布;c)为落实占用耕地补偿制度,实现区域耕地占补平衡目标,科学核算农用地生产潜力提供依据。4.1.2任务

根据农用地的自然属性和经济属性,对农用地的质量优劣进行综合、定量评定,并划分等别。农用地分等成果要求在全国范围内具有可比性。4.2对象

农用地分等的工作对象是县级行政区内现有农用地和宜农未利用地,暂不包括自然保护区和土地利用总体规划中划定的林地、牧草地及其他农用地。4.3原则

4.3.1综合分析原则

TD/T1004—2003

农用地质量是各种自然因素、社会经济因素综合作用的结果,农用地分等应以造成等别差异的各种相对稳定因素的综合分析为基础。4.3.2分层控制原则

农用地分等以建立全国范围内的统一等别序列为目的。在实际操作上,农用地分等是在国家、省、县三个层次上展开。县级分等成果要在本县域范围内可比;省级协调汇总成果要在本省域范围内可比;国家级协调汇总成果要在全国范围内可比。4.3.3主导因素原则

农用地分等应根据相对稳定的影响因素及其作用的差异,重点考虑对土地质量及土地生产力水平具有重要作用的主导因素,突出主导因素对分等结果的作用。4°3.4土地收益差异原则

农用地分等应反映不同区域土地自然质量条件、土地利用水平、社会经济水平的差异对区域土地生产力水平的影响,也应反映对区域土地收益水平的影响。4.3.5定量分析与定性分析相结合原则农用地分等应以定量计算为主。对现阶段难以定量的自然因素、社会经济因素采用必要的定性分析,定性分析的结果可用于农用地分等成果的调整和确定工作中,提高农用地分等成果的精度。4.3.6跟踪检验原则

在农用地分等工作中,应对每一步成果进行检验,并进行专家咨询、论证,确保成果与实际情况相符。

4.4内容

4.4.1工作准备

a)编写任务书、编制有关表格、准备图件;:b)收集现有资料并进行整理。

4.4.2外业补充调查

现有资料不能满足分等工作要求,包括资料不足、不实、不详、陈旧等,应进行外业补充调查。4.4.3内业处理

内业处理包括下列内容:

a)根据标准耕作制度,确定基准作物、指定作物,查各指定作物光温(气候)生产潜力指数、产量比系数;

划分分等单元,编制分等单元图;b)

划分分等指标区或样地适用区,并确定各指标区的分等因索或分等特征属性:编制“指定作物一分等因素一自然质量分”关系表或分等特征属性自然质量分加(减)规则表;d)

计算分等单元各指定作物的农用地自然质量分;e)

计算农用地自然质量等指数并初步划分农用地自然质量等别;f)

g)计算各指定作物的土地利用系数和土地经济系数并划分等值区;h)计算农用地利用等指数、农用地等指数并初步划分农用地利用等别、农用地等别。4.4.43

确认和整理成果

成果的确认和整理包括下列内容:a)对各步成果进行检验、校订、确认;编制图件、文字报告;

设立标准样地永久性标志;

成果验收;

成果归档。

TD/T1004—2003

4.5技术工作组织

技术工作组织包括四个层次:

a)国务院土地行政主管部门统一建立农用地分等标准参数体系,包括光温(气候)生产潜力指数、标准耕作制度,并进行全国成果汇总;省级土地行政主管部门负责确定产量比系数、指定作物最大产量、指定作物最大“产量-成本”b)

指数,汇总省级成果等;在全国农用地分等技术指导机构的统一指导下,事先与相邻省(市、区)就指标区划分、主导因素选择等事宜进行协调;市、县级土地行政主管部门负责基础数据、图件等资料的收集与外业补充调查、成果检验、汇c

总等;

d)具体承担单位负责农用地分等的数据处理、图形处理、实地检验等。4.6技术路线与方法步骤

4.6.1技术路线

依据全国统一制定的标准耕作制度,以指定作物的光温(气候)生产潜力为基础,通过对土地自然质量、土地利用水平、土地经济水平逐级订正,综合评定农用地等别,方法步骤

资料收集整理与外业调查;

划分指标区、确定指标区分等因素及权重;划分分等单元并计算农用地自然质量分;查指定作物的光温(气候)生产潜力指数表(附录D),计算农用地自然质量等指数;计算土地利用系数及农用地利用等指数、土地经济系数;计算农用地等指数;

划分与校验农用地自然等别、利用等别、农用地等别;整理、验收成果。

农用地分等工作流程见图1。

4.7工作底图的比例尺

工作底图采用1:10000~1:100000的比例尺,应与土地利用现状调查的精度一致4.8成果

成果包括:

文字成果:

图件成果;

数据表格成果;

标准样地成果;

e)基础资料汇编。

具体要求见第16章。

4.9相关技术应用

要求采用计算机技术进行数据处理,鼓励采用地理信息系统等新技术进行图形处理。370

因素法

工作准备

外业补充调查

确定标准耕作制度

划分指标区

确定分等因素

划分分等单元

选择自然质盘分

计算方法

计算农用地自然质量分

计算自然质量等指数

计算土地利用系数和土地经济系数计算农用地利用等指数和等指数等别划分与检验

成果汇总

.验收

样地法

分等工作流程图

TD/T1004—2003

TD/T1004—2003

5准备工作与资料整理

5.1编写任务书

任务书包括以下内容:

分等区域和范围;

b)工作程序及方法;

技术资料和基础图件;

组织领导;

e)工作人员、时间安排、经费预算;f)成果。

5.2表格准备

按附录A准备工作表格。

5.3资料收集

5.3.1农用地自然条件资料

农用地自然条件资料包括:

a)水文:水源类型(地表水、地下水)、水量、水质等;土壤:土壤类型、土壤表层有机质含量、表层土壤质地、有效土层厚度、土壤盐碱状况、剖面构b)

型、障碍层特征、土壤侵蚀状况、土壤污染状况、土壤保水供水状况、土壤中砾石含量等;地貌:地貌类型、海拔、坡度、坡向、坡型、地形部位;c)

农田基本建设:灌溉条件(水源保证率、灌溉保证率)、排水条件、田间道路条件、田块大小、平整度及破碎程度等;

农业气候补充资料:各作物播种和收获日期、月平均降水量。e)

5.3.2农用地利用资料

标准耕作制度中所涉及指定作物的面积、单产、总产的统计资料,农业生产实测资料,农业技术实验资料,样点土地利用条件等。

5.3.3农用地经济资料

单位面积资金投入、单位面积纯收益、农村道路网分布、道路级别标准、距区域经济中心距离。5.3.4图件收集

土地利用现状图、土壤图、地形图、土地利用规划图及其他相关图件。5.3.5其他资料

农业区划资料、土壤普查资料、土地利用现状调查资料、土地利用规划、土地利用变更资料、农业统计资料、当地农产品市场价格资料等。5.4资料核实与整理

5.4.1资料核实

要求数据来源可靠、计量单位统一,对不符合实际的数据或个别异常值,应校正或剔除。5.4.2资料整理

对收集到的资料按照以下要求进行整理:a)根据农用地自然质量影响因素的空间差异,初步划分指标区或样地适用区,并按区对资料进行分类整理,重点是图件、数据资料整理,指标区划分方法见9.2.1,样地适用区划分方法见9.3.1;

根据农用地利用状况,初步划分土地利用系数等值区,划分方法见11.1.1;b)

根据农用地经营状况,初步划分土地经济系数等值区,划分方法见11.2.1;c).

d)对不能满足分等工作要求的资料应做好记录,以便进行外业补充调查。372

6.外业补充调查

6.1调查内容

6.1.1农用地自然质量影响因素状况TD/T1004—2003

根据指定作物、分等因素指标设置情况及其精度要求,补充调查和检验农用地自然质量分计算所需资料。具体要求见6.2。

6.1.2农用地利用状况

根据土地利用系数等值区划分及其精度要求,调查和检验土地利用系数计算所需资料。具体要求见6.3。

6.1.3农用地经营状况

根据土地经济系数等值区划分及其精度要求,调查和检验土地经济系数计算所需资料。具体要求见6.3。

6.2农用地自然质量影响因素状况调查6.2.1调查范围与对象

a)调查范围:被列人农用地分等工作范围,但现有资料不能满足分等工作要求的区域和需要对资料进行准确性校核的区域;

b)调查对象:因素法中所称的农用地分等因素,或样地法中所称的农用地分等属性。6.2.2调查方案设计

6.2.2.1调查路线

校核调查的路线应穿越所有有疑问的分等区域,补充调查的路线应穿越所有需要补充资料的分等区域。区域自然条件单一的地区,可采用一纵一横路线;条件复杂的地区,应根据实际情况和自然条件的空间变化规律,增加调查路线。6.2.2.2调查点设置

在选定的路线上,随机设置调查样点,在因素特征变异明显的地带应加密布点。6.2.2.3调查单元的定性描述

在调查时,应请当地农民对调查单元的土地质量状况进行定性描述,并按质量排序,作为分等结果检验的依据。

6.2.3精度要求

a)对缺乏土壤资料的补充调查点,应补充土壤剖面,以便准确诊断分等因素;b)同一分等单元内设置若干调查点,实测分等因素值,取其平均数。6.2.4资料整理

外业调查原始记录的文字、表格、图件、剖面照片及其说明、环境照片及其说明,必须整理成册,a)

列人基础资料汇编、存人档案。外业补充调查的表格样式参见表A.1。b)

6.3农用地利用状况与农用地经营状况调查6.3.1产出数据调查

以村为基本调查单位,采用实测、评估和历史资料分析相结合的方法进行调查;a)

按标准耕作制度中所确定的基准作物和指定作物的实物产出量计算,以单位面积产量表示;c)调查结果应满足6.3.3的精度要求;d)产出数据调查表样式参见表A.2。投入数据调查

以村为基本调查单位,采用实测、评估和历史资料分析相结合的方法进行调查;a)

按标准耕作制度中所确定的基准作物和指定作物的实际投入量计算,以单位面积投入量b)

TD/T1004—2003

表示;

物质投入包括种子、化肥、农药、地膜、水电、农机具等,根据国家市场指导价计算,农家肥按当c)bzxz.net

地平均价格计算;

d)活劳动投入包括各生产环节的劳动力投人和必要的农田维护劳动力投入,按当地平均劳动力价格计算;

调查结果应满足6.3.3的精度要求;e)

投入数据调查表样式参见表A.2。6.3:3精度要求

农用地利用状况与农用地经营状况调查选取的样点应具有代表性,以村为单位进行,分甲、乙两级精度,按甲级精度实施,个别地方如确有困难可暂按乙级精度进行。6.3.3.1

甲级精度

在初步划分的土地利用系数等值区、土地经济系数等值区内,采取分层抽样方式均匀布点,按a)

土地条件,从优到劣分为3~7个层次,每个层次设置30~50个采样点,共计90~350个样点;各样点的投人产出数据应与标准耕作制度所确定的基准作物和指定作物的种植安排相对应;b)

样点数据应进行整理,校正或剔除异常数据后再进行数理统计分析,样本数据通过数理统计检c)

验后方可使用。

6.3.3.2乙级精度

在已有农经、统计、土肥资料的基础上,进行必要的外业补充调查;a)

b)投入产出数据应在不同的土地条件上都有分布,原始数据如不能对应到地块,应与其所在的地类相对应;

按土地条件分3~7层,每层取510个样点,通过实测投人产出数据,对已有资料进行检验。7确定标准耕作制度

7.1确定标准耕作制度

标准耕作制度见附录B。各省可根据实际情况进一步细化。7.2确定基准作物与指定作物

7.2.1基准作物

基准作物指小麦、玉米、水稻三种主要粮食作物中的一种,是本标准所称理论标准粮的折算基准。根据种植日期,本标准又将基准作物进一步区分为春小麦、冬小麦、春玉米、夏玉米、一季稻、早稻和晚稻七种。由省级土地行政主管部门负责从中选择一种,作为本行政区的基准作物。7.2.2指定作物

指定作物指标准耕作制度中所涉及的作物,见附录B。将确定的结果填人表格中,表格样式参见表A.3、表A.4。8划分分等单元

8.1划分要求

分等单元是农用地分等的最小空间单位,分等单元应按以下要求划分:a)单元之间的土地特征差异明显,不同地貌部位的土地不划为同一单元,山脉走向两侧水热分配有明显差异的不划为同一单元,地下水、土壤条件、盐碱度等分等因素指标有明显差异的不划为同一单元;

单元内部的土地特征相似,土地分等单元边界不跨越分等因素指标区和土地利用系数等值b)

区、土地经济系数等值区;

单元边界应不跨越地块边界;

TD/T1004—2003

d)单元边界应采用控制区域格局的地貌走向线和分界线,河流、沟渠、道路、堤坝等线状地物和有明显标志的权属界线。

8.2划分方法

8.2.1叠置法

将比例尺相同的土地利用现状图与地形图、土壤图叠加,形成的封闭图斑即为个分等单元。若图斑小于最小上图面积(6mm2)则要进行归并。叠置法适用于土地利用现状类型多、地貌类型比较复杂的地区。

8.2.2地块法

在工作底图上用明显的地物界线或权属界线,将农用地分等因素相对均一的地块,划为一个分等单元。也可直接将土地利用现状图上的图斑作为分等单元。地块法适用于所有分等类型和地区。8.2.3网格法

用一定大小的网格作为分等单元。网格大小以能区分不同特性的地块为标准,可采用大小均一的固定网格,也可采用大小不均一的动态网格。网格法适用于分等因素空间变化不复杂的地区。8.2.4多边形法

将所有分等因素图进行叠加,最终生成的封闭多边形即为分等单元。多边形法适用于所有分等类型和地区。

8.3校验与登记

a)应对分等单元划分和边界的合理性进行校验;b)将校验后的农用地分等单元按顺序编号填表登记,表格样式参见表A.5、表A.6。9计算农用地自然质量分

9.1确定计算方法

根据当地实际情况,选择因素法或样地法计算农用地自然质量分。9.2因素法

9.2.1确定分等因素指标区

采用因素法计算农用地自然质量分,需要划分农用地分等因素指标区(以下简称指标区),指标区是依主导因素原则和区域分异原则划分的分等因素体系一致的区域。a)指标区可根据地貌条件、耕作制度等划分,也可根据强限制性因素的区域分异规律划分;b)在县域范围内,指标区一般不超过10个;c)一个指标区内,选定的分等因素要对农用地的质量有明显影响,一般不超过10个,农用地自然质量分依据所选用的分等因素计算;d)按照强限制性因素划分的指标区称作限制区,在限制区内,由于强限制性因素的作用,农用地自然质量分的最高分不能取100分,假设该限制区内最优农用地条件的自然质量分为80分,则限制区内所有分等单元的按百分制计算出的农用地自然质量分,均需乘以0.8的限制系数;将确定的结果填入表格中,表格样式参见表A.3;e)

f)编制指标区图。

9.2.2确定分等因素

农用地分等因素分推荐因素和自选因素两类。推荐因素由国家统一确定,分区、分地貌类型给出;自选因素由省级土地行政主管部门确定,用于分等的自选因素一般不超过3个。所有分等因素都需要采用特尔菲法、因素成对比较法、主成分分析法、层次分析法等方法中的两种以上方法进行检验和确定,在分等任务书中应予以明确。

农用地分等因素按照以下方法步骤确定:a)在推荐因素和自选因素中进行选择,初步确定指标区内的分等因素;375

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。