GB/T 21247-2007

基本信息

标准号: GB/T 21247-2007

中文名称:海面溢油鉴别系统规范

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2007-10-18

实施日期:2008-04-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:9629417

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>>>13.060.01水质综合

中标分类号:环境保护>>环境保护采样、分析测试方法>>Z17海洋环境物质分析方法

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:36页

标准价格:26.0 元

计划单号:20051158-T-418

出版日期:2008-04-01

相关单位信息

首发日期:2007-10-18

起草人:高振会、崔文林、孙培艳、王鑫平、周青、张友篪、赵玉慧、李光梅、曹丽歆、谢利、邹洁

起草单位:国家海洋局北海分局、国家海洋局北海监测中心

提出单位:全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC 283)

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:国家海洋局

标准简介

本标准规定了海面溢油样品的采集、储运、保存和鉴别的方法。 GB/T 21247-2007 海面溢油鉴别系统规范 GB/T21247-2007 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS13.060.01

中华人民共和国国家标准

GB/T 21247--2007

海面溢油鉴别系统规范

Specifications for identification systemof spilledoilsonthesea

2007-10-18发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2008-04-01实施

术语和定义

3.1现场调查、样品采集、储运与保存原则3.2溢油鉴别原则

3.3溢油鉴别人员要求

3.4海面溢油鉴别执行程序

4现场调查

4.1现场调查要求

4.2现场调查内容及实施

样品采集

采样原则

样品的防污

样品量

样品数

样品容器

样品容器的清洗

样品信息

样品监管

溢油样品采集

可凝溢油源样品的采集·

样品的运输和保存·

气相色谱和气相色谱/质谱分析.试剂

样品处理

样品分析

定性定量方法

质量控制措施

注意事项

分析鉴别流程

鉴别步骤

样品的感官检查·

风化检查..

7.4诊断比值确定

7.5利用重复性限进行诊断比值比较7.6鉴别结论…

附录A(资料性附录)采样及监管记录表格示例附录B(资料性附录)

原油样品谱图及化合物定性信息GB/T21247—2007

GB/T21247-2007

本标准参考了欧洲标准委员会(CEN)《溢油鉴别标准》(CEN/TR15522-2),美国ASTM石油分析相关标准,国际海事组织(IMO)相关文件,及大量国内外溢油鉴别文献,结合多年的海洋溢油鉴别研究和实践经验制定而成。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。本标准起草单位是:国家海洋局北海分局,国家海洋局北海环境监测中心。本标准主要起草人:高振会、崔文林、孙培艳、王鑫平、周青、张友麓、赵玉慧、李光梅、曹丽歆、谢利、邹洁。

1范围

海面溢油鉴别系统规范

本标推规定了海面溢油样品的采集、储运、保存和鉴别的方法GB/T21247--2007

本标准适用于发生在我国管辖海域,或发生在其他区域但污染我国管辖海域的溢油事件。2术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。2.1

spilled oils onthe sea

海面溢油

在海面溢漏或漂浮的石油及其炼制品。2.2

5fieldofoilspills

溢油现场

发生或漂浮溢油的海面及其相关的周边环境和客体。2.3

可凝溢油源suspectedsourcesof spilledoils经现场调查确认,有造成溢油嫌疑的客体。2.4

油指纹“fingerprints”of oils在一定实验条件下,油品的特征谱图及数字化后的数据。2.5

背景样品backgroundsamples

在远离溢油现场及与溢油发现处相通的其他地点采集,用以显示溢油发生前当地水域的背景值的样品。

乳化油emulsifiedoils

两种不能混溶的液体(油和水)形成的悬浮混合物,其中一种液体分散到另一种液体中形成细小的微滴。

油膜oilsfilmbzxz.net

肉眼可见的水面上非常薄的层状或呈膜状的石油及其炼制品。2.8

机舱污油水mixturesofbilge

因泄漏、放残等原因在船上机器处所的污水舱内所聚集的油水混合物。2.9

渣油oildregs

沉淀物,通常为燃油或润滑油分油机分离作业的排出物质,包括油、石蜡、沉淀物和其他油舱残余物。

焦油球tarballs

经历了乳化、蒸发等风化过程形成球状或块状的油。1

GB/T21247—2007

风化weathering

溢油后油品和空气、水以及有机物接触后所发生的物理和化学变化过程,主要包括蒸发、溶解、分散、光化学氧化、乳化、生物降解、吸附和沉降等过程。2.12

生物标志化合物biomarker

沉积有机质或矿物燃料(如原油和煤)中那些来源于生物体,在有机质演化过程中具有一定的稳定性,基本保持原始组分的碳架特征,没有或较少发生变化,记录了原始生物母质的特殊分子结构信息的有机化合物。

诊断比值diagnosticratio

油样品中某些特定组分之间的比值,能够表征不同油样各自的化学组成,用于判别两个油样米源是否一致。

鼓包(UCM)unresolvedcomplexmixture气相色谱目前无法分离的复杂的混合有机物,表现为在溶剂基线和可以分离的峰之间的形状像驼峰似的“包”。

内标internal standard

所测样品中本来不存在的以已知浓度加到样品提取物中的纯物质,将样品中目标分析物的信号与内标信号进行比较以获得目标分析物浓度。2.16

替代标准

surrogateanalyte

所测样品中本来不存在的以已知浓度加入样品中的纯物质,与样品中的其他组分一起分析,用于检查回收率。

相对响应因子(RRF)relativeresponsefactor标准中待测组分单位浓度信号强度相对于内标单位浓度信号强度的比值。2.18

重复性条件repeatabilityconditions短期内,同样的人使用同样的仪器、试剂和方法,在同一实验室进行独立的实验,获得实验数据的条件。

重复性限(ros%)repeatahilitylimit一个数值r,在重复性条件下,两次测试结果之差的绝对值不超过此数值的概率为95%。2.20

监管链chainofcustody

在样品储运过程中,为防止样品被有意或无意的破坏或改而采取的一系列行动。3总则

3.1现场调查、样品采集、储运与保存原则现场调查应作详细记录。应取得有代表性的溢油和可疑溢油源样品。样品在采集、储运与保存过程中,应采取必要的技术措施以防油品发生变化。应辅以安全防范措2

施,建立完整的监管链,以防样品有意或无意地遭到破坏、繁改或丢失。3.2溢油监别原则

GB/T21247—2007

本标准基于5种分析方法,包括荧光光谱法(FS)、红外光谱法(IR)、气相色谱法(GC-FID)、气相色谱/质谱法(GC/MS)和单分子烃稳定碳同位素法(GC/IRMS)。采用逐级鉴别方式,首先进行可疑溢油源样品的筛选,荧光光谱法或红外光谱法作为可选方法,先于气相色谱法进行初步筛选,排除掉明显不一致的可疑溢油源样品;然后进行气相色谱和气相色谱/质谱分析,必要时辅以单分子烃稳定碳同位素分析,进行最终鉴别。

所有样品应在相同分析仪器、相同分析条件下进行。3.3溢油鉴别人员要求

分析鉴别、现场调查、样品采集、储运与保存人员应经过技术培训,培训合格后持证上岗。在特殊情况下,也可以受理个人的、非专业人员采集和送来的样品。3.4海面溢油鉴别执行程序

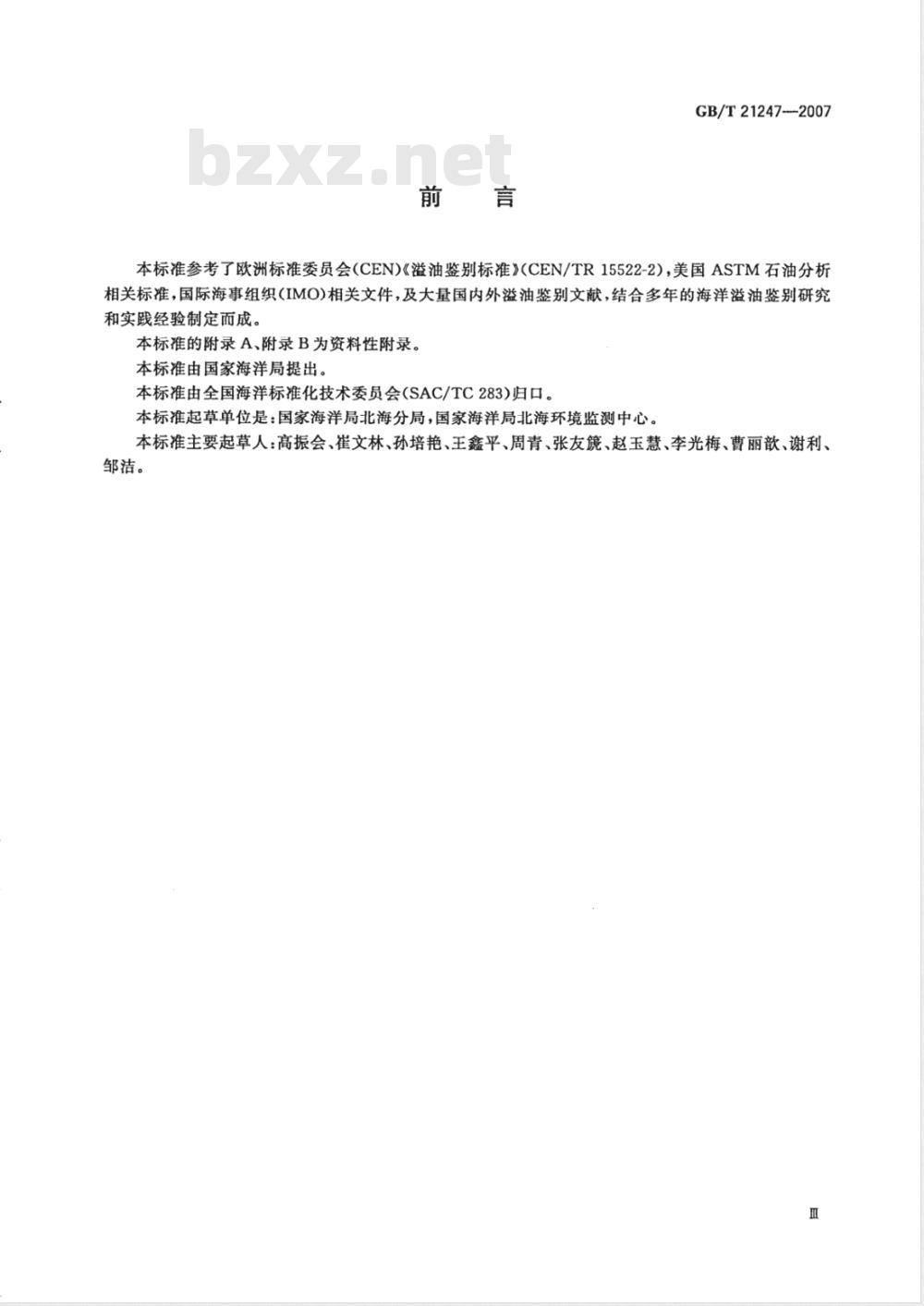

海面溢油鉴别执行程序见图1。

4现场调查

现场调查要求

现场调查要求如下:

全面了解和分析溢油现场情况;确定溢油现场范围和可能的溢油漂移路径;保护溢油现场;

一准确划定可疑溢油源范围;

确定采样方案;

现场调查纪实、拍照或录像。

现场调查内容及实施

现场调查内容及实施要求如下:前期准备:现场调查、样品采集、储运与保存各环节的资料和用具平时应准备齐全;选择一个或几个清洁而靠近采样地点的现场作业区域;调查了解与事故有关的各种情况,如肇事时间、地点、现场周围情况、知情者、见证人或有关人员并作详细记录;

调查了解溢油现场的风向、风力、潮流、气温、水温、降雨等天气情况及变化规律并作详细记录;调查了解现场附近的各种污染源并记录它们的相对位置;-对有关人员进行调查、询问时应索取书面材料;现场调查要注意程序、保护现场;确定采样方案。

5样品采集

5.1采样原则

5.1.1样品的代表性原则

采集的溢油样品应覆盖不同的溢油区域和风化状态;应采集所有可能的可疑溢油源样品。5.1.2样品免受沾污原则

避免样品受到溢漏或储存环境、采样器具、样品容器及其他可能的人为污染。5.1.3样品的法律有效性原则

所有采集的溢油样品宜具有至少两个采样人的签名,所有采集的可疑溢油源样品应具有采样人和3

GB/T21247—2007

被采样人的签名,样品在运输、传递、储存直至分析过程中应保证未受沾污、破坏、更改、丢失。发生溢油后

现场调查

现场调查情况纪实、

拍照或录像供综合分析鉴别参考5.2样品的防污

可凝溢油源样品

采集、储运与保存

实验室样品

处理与保存

红外/荧光光谱分析

气相色谱分析

气相色谱/质谱分析

诊断比值评价/比较

溢油样品和背景样品

采集、储运与保存

单分子烃稳定碳同位素分析

鉴别结论

图1海面溢油鉴别执行程序图

在采样时,应使用一次性手套,采样器具也宜一次性使用,如果重复使用,应清洗干净,并放置在无污染环境中,清洗方法见5.6。

5.3样品量

溢油样品采样量为10mL~100mL,可疑溢油源样品采样量为50mL~100mL,样品量不足时,也应采集。

5.4样品数

溢油事故发生后,应对所有存在嫌疑的溢油源立即取样,以便确定责任方。在船上、近岸设施或岸上设施的采样点采样时,每个采样点应至少各取一个样品。根据污染范围的大小和溢油的分布,确定采样点的间隔,每个溢油区域,应至少取两个溢油样品。5.5样品容器

采样瓶使用125mL的广口棕色具塞玻璃瓶,统一编号,容器在运输过程中应签封。避免使用塑料容器,若使用应考虑其背景干扰。5.6样品容器的清洗

采样器具清洗方法可按如下步骤进行:用温水与洗涤剂混合清洗;

用热水、蒸馏水冲洗;

用分析纯丙酮清洗;

一用分析纯的正已烷或二氯甲烷清洗,烘干备用。5.7样品信息

采样时应当记录如下信息:

样品编号;

—采样日期和时间;

采样地点;

风速、风向、气温、水温;

一采样方法,

样品描述

被采样人的姓名、地址、电话;被采样人的签名;

一采样时所观察到的特殊环境条件。采样记录表和样品瓶标签参见表A.1、表A.2。5.8样品监管

GB/T21247-2007

采集的样品应有专门人员进行监管和保存,并应始终在监管人员的监视下或给样品箱上锁。样品的监管或保存过程变化应有详细的书面记录,样品监管链记录表参见表A.3。5.9溢油样品采集

5.9.1从海面采样

海面溢油应在油层上或污染区域设置多个采样点进行采样;应在油层较厚处和较薄处分别采样。采集薄油膜样品时,应注意避免样品受其他油(如润滑油、燃料油等)的污染。如果溢油发生在水中含有油类的海湾、河口、港池等典型人为影响的水域,应采集背景样品。对于薄油膜样品的采集,推荐下列三种方法:a)采用锥形聚四氟乙烯袋采样

将锥形袋与带柄的金属环固定在一起,在袋底部裁出直径约1cm~2cm的圆孔,在水面上撇油并从其底部放出多余的水,重复上述动作直至撤到足够油量,当袋中的水泄放后,将采样瓶置于袋子的下方,将油漏入采样瓶中即可。b)采用聚四氟乙烯网采样

将采样网与带柄的金属环固定在一起,在油层上移动让油水混合物滤过采样网以吸附油样,缓慢地前后移动收油网几次,然后从金属环上取下收油网,将整个收油网投入采样瓶中。)

使用吸油片

吸油片系采用聚四氟乙烯材质或由聚四氟乙烯喷涂的玻璃纤维制成。将吸油片放在水面上静置几分钟或来回移动吸油片吸附浮油,然后将吸油片直接装人采样瓶中。5.9.2从岸滩采样

油样应被刮下,放人样品瓶中,如果石头、海藻或其他材料上的油污难以刮下,则将受油污染的材料连同油污全部装入瓶中。

应当仔细观察岸滩上早期的溢油、焦油球和其他石油来源,以免对样品带来沾污。若有沾污的可能,应采集背景样品。

5.9.3从油污的动物身上采样

从油污的动物身上采样时,应将污油从动物身上人工刮下来,避免污油与羽毛或皮毛长时间接触,如果上述工作有难度,则可将带有油污的动物皮毛或羽毛剪下,放人样品瓶中,或将被油污染的动物户体冷冻,作为样品运回实验室。5

GB/T21247—2007

5.10可凝溢油源样品的采集

5.10.1从船上或其他可凝溢油源采样从船上或其他油源处采样应选择具有一定经验或熟悉船舶结构的人员做为采样人员,采样人员应熟知进入船上封闭空间的有关规定,有疑向时应及时进行咨询。应对船上全部废油舱、渣油柜和机舱污油水进行采样,首先应画出溢油从船上流人水面的路径草图并据此进行采样。

采样点确定后,可采取下列方法之一进行采样:一对于双层底以上的油舱可通过阀门直接将油放人采样瓶中或通过其各种管路采样:对污水井采样,可采用采样小桶进行;从油舱的人孔、测量开口采样。5.10.2从其他油品生产、储运设施采样采样地点包括移动钻井架、固定或锚泊的产油系统、输油管线、油码头、储油罐、运油车辆等。对于油井、石油平台等采样时,应充分了解其生产状况,包括生产工艺、产量、地质层位等,以确定采样数量和采样方法。

从船上采样的方法也适用于对这些设施的采样。从油并直接采集的油样,可能含有大量水分和气体且温度较高,须经揽拌、静置使油水、油气分离耳冷却后再装入样品瓶。

5.11样品的运输和保存

采样后,应立即进行封装,对样品箱上锁,存放在低温、避光的环境中并尽快将样品送往实验室。样品瓶中应留出足够的膨胀空间,样品瓶和样品箱应使用柔软、吸油的材料进行包装,以防发生事故。

如果样品为水样,可加人1g~2g杀菌剂(例如氯化汞)以抑制微生物的降解。样品运输过程中应一直保持低温、避光。样品运至实验室后,应存放在冰箱或冷藏库中冷藏,温度保持在3℃~4℃。只要样品量足够,应留出备份样品,于一10℃~一15℃冷藏。6气相色谱和气相色谱/质谱分析6.1试剂

6.1.1色谱级或重蒸过的分析纯试剂,包括正已烷、苯、二氯甲烷、甲苯、异辛烷、丙酮。6.1.2硅胶(100目(154μm)~200目(74μm),孔径150×10-1°m,孔隙度1.2cm/g,活化表面320m/g)。将200g~300g硅胶用分析纯的二氯甲烷在索氏抽提器中抽提,直至抽提液用气相色谱仪或气相色谱/质谱仪检验无明显杂峰为止。或者放入900mmX41mm(内径)层析柱中,用大约各250mL丙酮、正已烷和二氯甲烷依次冲洗,然后将硅胶放置过夜,在40℃~50℃下完全烘干,将烘干后的硅胶放置在浅盘中用铝箔覆盖,在180℃下活化20h。6.1.3内标配制:用氛代正二十四烷(C24D5o)溶液作为正构烷烃定量用内标,浓度为100μg/mL,溶剂为异辛烷;氛代三联苯溶液作为多环芳烃定量用内标,浓度为10μg/mL,溶剂为甲苯;5α-雄留烷、17β(H),21β(H)-藿烷溶液作为留、烷类生物标志化合物定量用内标[17β(H),21β(H)-藿烷在低熟或未熟原油中有少量存在,对此类原油进行鉴定时可不用此内标],浓度为10μg/mL,溶剂为异辛烷。6.1.4替代标准配制:配制D10-二氢苞、D10-菲、D10-苯并[a]葱、D12-苝混合溶液,浓度均为10μg/mL,溶剂为异辛烷。

6.1.5外标配制:将所购买的标准物质分别配制成浓度为100μg/mL的标准储备液;加入相应的内标,多环芳烃需加入替代标准,分别配制正构烷烃、多环芳烃、留、烷类生物标志化合物混合标准曲线系列,浓度为目标组分的最低浓度略高于仪器检测能力,浓度范围应代表样品中组分的浓度范围;替代标准和内标的浓度为一定值,与样品中所加的替代标准和内标浓度一致。6.2仪器

6.2.1配备FID的毛细管柱气相色谱仪6.2.2气相色谱/质谱联用仪

6.2.3超声波清洗器

6.2.4氮吹仪

6.2.5层析柱,200mm×10.5mm,PTFE活塞6.2.6实验室其他常用器材

6.3样品处理

6.3.1样品溶解、提取

GB/T21247—2007

如果样品到达实验室后不能马上处理,应储存在冰箱里(3℃~4℃),样品应在3天内处理,特别是对于乳化样品和明显含水样品。如果是纯油样品,则准确称取约0.2g油样,溶解于10mL正已烷中,用超声波混勾15min。如果样品粘附在动物皮毛、羽毛、吸油毡或其他物品上,可以刮除下来,剔除杂质后称取约0.2g油样,溶解于10mL正已烷中,加入1g~2g无水硫酸钠,用超声波混匀15min。如果样品粘附在动物皮毛、羽毛、吸油毡或其他物品上,不能刮除下来,或者是含油泥沙、乳化油样,则称取适量样品用二氯甲烷多次超声波提取,将提取液合并,用无水硫酸钠层脱水并滤去杂质,用旋转蒸发仪浓缩并用正已烷替换溶剂,定容至10mL。对于动物皮毛、羽毛或吸油毡上的样品,应考虑其背景影响。如果样品为水上薄油膜,则直接用二氯甲烷萃取,用无水硫酸钠干燥。不论用何种方法处理,最后进人硅胶柱的油量不应超过40mg。6.3.2脂肪烃、芳香烃的柱层析分离在带有聚四氟乙烯活塞层析柱底部加硼硅玻璃棉,并用丙酮、正已烷、二氯甲烷依次冲洗,然后晾干,用干法通过拍打方式加入3g活化硅胶,顶部放人高0.5cm的无水硫酸钠,层析柱用20mL正己烷调节,弃掉流出液。待无水硫酸钠表面刚刚曝露空气之前,加人200μL油溶液,加人100μL替代标准(10μg/mL),加人3mL的正已烷冲洗,弃掉流出液,然后再用12mL的正已烷冲洗,洗出液为饱和烃(F1),用15mL的二氯甲烷(苯)和正已烷的混合液(体积比1:1)洗出芳香烃(F2)。6.3.3样品浓缩

洗出液接人预先校正的浓缩管中,F1用氮吹仪浓缩到0.8mL,加人100L正构烷烃内标(100μg/mL)、100μL、烷类内标(10μg/mL);F2浓缩到0.9mL,加人100μL多环芳烃内标(10μg/mL)。

6.4样品分析

6.4.1气相色谱分析

正构烷烃、姥鲛烷和植烷采用气相色谱(GC-FID)分析。毛细管色谱柱涂层为5%苯基、95%二甲基聚硅氧烷,涂层厚度为0.25μm,内径为0.32mm,长度为30m。分析条件为:

载气:高纯氨气,1mL/min~2.5mL/min;进样口温度:290℃~300℃;

检测器温度:300℃~310℃;

一升温程序为:50℃保持2min,以6℃/min的速度升到300℃,在300℃保持16min;一进样量:1μL;

一进样方式:不分流;

一进样时间:1min。

GB/T21247——2007

6.4.2气相色谱/质谱分析

多环芳烃和留、站烷类生物标志化合物均采用气相色谱/质谱(GC/MS)分析。在全扫描方式下扫描质谱图进行组分定性,用SIM方式进行各组分的定量测定。毛细管色谱柱涂层为5%苯基、95%二甲基聚硅氧烷,涂层厚度为0.25μm,内径为0.25mm,长度为30m。色谱分析条件如下:

载气:高纯氨气,1.0mL/min;

进样方式:不分流;

一进样口温度:290℃;

接口温度:280℃;

离子源温度:230℃;

升温程序:在50℃保持2min,以6℃/min的速度升到300℃,保持16min。6.5定性定量方法

6.5.1定性方法

6.5.1.1正构烷烃、姥鲛烷、植烷定性将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,或通过正构烷烃分布规律进行推测定性。正构烷烃、姥鲛烷、植烷气相色谱谱图及定性信息参见附录B。6.5.1.2目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻吩同系物定性将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,对于没有标准物质的化合物,可通过计算保留指数,并与文献值比较来帮助定性。多环芳烃的保留指数Ix用式(1)表示:tR(X) -tR(N)

Ix=100N+100×

tR(N+1)-tR(N)

式中:

组分X的保留时间;

选定的多环芳烃参比物的环数,(萘:2,菲:3,菌:4,茜:5);在组分X之前流出的多环芳烃参比物保留时间;tRM

tR(N+1)

-在组分X之后流出的多环芳烃参比物保留时间。常用的多环芳烃质量色谱谱图及定性信息参见附录B。6.5.1.3备、菇烷类生物标志化合物定性.....(1)

将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,或通过文献中已经确定的、菇烷类生物标志化合物分布规律进行推测定性。常用的、烷类生物标志化合物质量色谱图及定性信息参见附录B。6.5.2定量分析

6.5.2.1正构烷烃、姥鲛烷、植烷分析用正构烷烃混合标准溶液进行定量,氛代正二十四烷(C24D5o)作为内标。计算出各烃组分相对于内标的相对响应因子进行定量。6.5.2.2目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻吩同系物定量分析目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻盼同系物采用气相色谱/质谱法(GC/MS)的SIM方式进行定量分析,使用D14-三联苯作为多环芳烃的内标,各类化合物所用的检测离子分别是:萘及其烷基化系列:128,142,156,170,184;菲及其烷基化系列:178,192,206,220,234;二苯并噻及其烷基化系列:184,198,212,226;荔及其烷基化系列:166,180,194,208;一菌及其烷基化系列:228,242,256,270目标多环芳烃采用可信的相应标准化合物的相对响应因子进行定量分析。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T 21247--2007

海面溢油鉴别系统规范

Specifications for identification systemof spilledoilsonthesea

2007-10-18发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2008-04-01实施

术语和定义

3.1现场调查、样品采集、储运与保存原则3.2溢油鉴别原则

3.3溢油鉴别人员要求

3.4海面溢油鉴别执行程序

4现场调查

4.1现场调查要求

4.2现场调查内容及实施

样品采集

采样原则

样品的防污

样品量

样品数

样品容器

样品容器的清洗

样品信息

样品监管

溢油样品采集

可凝溢油源样品的采集·

样品的运输和保存·

气相色谱和气相色谱/质谱分析.试剂

样品处理

样品分析

定性定量方法

质量控制措施

注意事项

分析鉴别流程

鉴别步骤

样品的感官检查·

风化检查..

7.4诊断比值确定

7.5利用重复性限进行诊断比值比较7.6鉴别结论…

附录A(资料性附录)采样及监管记录表格示例附录B(资料性附录)

原油样品谱图及化合物定性信息GB/T21247—2007

GB/T21247-2007

本标准参考了欧洲标准委员会(CEN)《溢油鉴别标准》(CEN/TR15522-2),美国ASTM石油分析相关标准,国际海事组织(IMO)相关文件,及大量国内外溢油鉴别文献,结合多年的海洋溢油鉴别研究和实践经验制定而成。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。本标准由国家海洋局提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。本标准起草单位是:国家海洋局北海分局,国家海洋局北海环境监测中心。本标准主要起草人:高振会、崔文林、孙培艳、王鑫平、周青、张友麓、赵玉慧、李光梅、曹丽歆、谢利、邹洁。

1范围

海面溢油鉴别系统规范

本标推规定了海面溢油样品的采集、储运、保存和鉴别的方法GB/T21247--2007

本标准适用于发生在我国管辖海域,或发生在其他区域但污染我国管辖海域的溢油事件。2术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。2.1

spilled oils onthe sea

海面溢油

在海面溢漏或漂浮的石油及其炼制品。2.2

5fieldofoilspills

溢油现场

发生或漂浮溢油的海面及其相关的周边环境和客体。2.3

可凝溢油源suspectedsourcesof spilledoils经现场调查确认,有造成溢油嫌疑的客体。2.4

油指纹“fingerprints”of oils在一定实验条件下,油品的特征谱图及数字化后的数据。2.5

背景样品backgroundsamples

在远离溢油现场及与溢油发现处相通的其他地点采集,用以显示溢油发生前当地水域的背景值的样品。

乳化油emulsifiedoils

两种不能混溶的液体(油和水)形成的悬浮混合物,其中一种液体分散到另一种液体中形成细小的微滴。

油膜oilsfilmbzxz.net

肉眼可见的水面上非常薄的层状或呈膜状的石油及其炼制品。2.8

机舱污油水mixturesofbilge

因泄漏、放残等原因在船上机器处所的污水舱内所聚集的油水混合物。2.9

渣油oildregs

沉淀物,通常为燃油或润滑油分油机分离作业的排出物质,包括油、石蜡、沉淀物和其他油舱残余物。

焦油球tarballs

经历了乳化、蒸发等风化过程形成球状或块状的油。1

GB/T21247—2007

风化weathering

溢油后油品和空气、水以及有机物接触后所发生的物理和化学变化过程,主要包括蒸发、溶解、分散、光化学氧化、乳化、生物降解、吸附和沉降等过程。2.12

生物标志化合物biomarker

沉积有机质或矿物燃料(如原油和煤)中那些来源于生物体,在有机质演化过程中具有一定的稳定性,基本保持原始组分的碳架特征,没有或较少发生变化,记录了原始生物母质的特殊分子结构信息的有机化合物。

诊断比值diagnosticratio

油样品中某些特定组分之间的比值,能够表征不同油样各自的化学组成,用于判别两个油样米源是否一致。

鼓包(UCM)unresolvedcomplexmixture气相色谱目前无法分离的复杂的混合有机物,表现为在溶剂基线和可以分离的峰之间的形状像驼峰似的“包”。

内标internal standard

所测样品中本来不存在的以已知浓度加到样品提取物中的纯物质,将样品中目标分析物的信号与内标信号进行比较以获得目标分析物浓度。2.16

替代标准

surrogateanalyte

所测样品中本来不存在的以已知浓度加入样品中的纯物质,与样品中的其他组分一起分析,用于检查回收率。

相对响应因子(RRF)relativeresponsefactor标准中待测组分单位浓度信号强度相对于内标单位浓度信号强度的比值。2.18

重复性条件repeatabilityconditions短期内,同样的人使用同样的仪器、试剂和方法,在同一实验室进行独立的实验,获得实验数据的条件。

重复性限(ros%)repeatahilitylimit一个数值r,在重复性条件下,两次测试结果之差的绝对值不超过此数值的概率为95%。2.20

监管链chainofcustody

在样品储运过程中,为防止样品被有意或无意的破坏或改而采取的一系列行动。3总则

3.1现场调查、样品采集、储运与保存原则现场调查应作详细记录。应取得有代表性的溢油和可疑溢油源样品。样品在采集、储运与保存过程中,应采取必要的技术措施以防油品发生变化。应辅以安全防范措2

施,建立完整的监管链,以防样品有意或无意地遭到破坏、繁改或丢失。3.2溢油监别原则

GB/T21247—2007

本标准基于5种分析方法,包括荧光光谱法(FS)、红外光谱法(IR)、气相色谱法(GC-FID)、气相色谱/质谱法(GC/MS)和单分子烃稳定碳同位素法(GC/IRMS)。采用逐级鉴别方式,首先进行可疑溢油源样品的筛选,荧光光谱法或红外光谱法作为可选方法,先于气相色谱法进行初步筛选,排除掉明显不一致的可疑溢油源样品;然后进行气相色谱和气相色谱/质谱分析,必要时辅以单分子烃稳定碳同位素分析,进行最终鉴别。

所有样品应在相同分析仪器、相同分析条件下进行。3.3溢油鉴别人员要求

分析鉴别、现场调查、样品采集、储运与保存人员应经过技术培训,培训合格后持证上岗。在特殊情况下,也可以受理个人的、非专业人员采集和送来的样品。3.4海面溢油鉴别执行程序

海面溢油鉴别执行程序见图1。

4现场调查

现场调查要求

现场调查要求如下:

全面了解和分析溢油现场情况;确定溢油现场范围和可能的溢油漂移路径;保护溢油现场;

一准确划定可疑溢油源范围;

确定采样方案;

现场调查纪实、拍照或录像。

现场调查内容及实施

现场调查内容及实施要求如下:前期准备:现场调查、样品采集、储运与保存各环节的资料和用具平时应准备齐全;选择一个或几个清洁而靠近采样地点的现场作业区域;调查了解与事故有关的各种情况,如肇事时间、地点、现场周围情况、知情者、见证人或有关人员并作详细记录;

调查了解溢油现场的风向、风力、潮流、气温、水温、降雨等天气情况及变化规律并作详细记录;调查了解现场附近的各种污染源并记录它们的相对位置;-对有关人员进行调查、询问时应索取书面材料;现场调查要注意程序、保护现场;确定采样方案。

5样品采集

5.1采样原则

5.1.1样品的代表性原则

采集的溢油样品应覆盖不同的溢油区域和风化状态;应采集所有可能的可疑溢油源样品。5.1.2样品免受沾污原则

避免样品受到溢漏或储存环境、采样器具、样品容器及其他可能的人为污染。5.1.3样品的法律有效性原则

所有采集的溢油样品宜具有至少两个采样人的签名,所有采集的可疑溢油源样品应具有采样人和3

GB/T21247—2007

被采样人的签名,样品在运输、传递、储存直至分析过程中应保证未受沾污、破坏、更改、丢失。发生溢油后

现场调查

现场调查情况纪实、

拍照或录像供综合分析鉴别参考5.2样品的防污

可凝溢油源样品

采集、储运与保存

实验室样品

处理与保存

红外/荧光光谱分析

气相色谱分析

气相色谱/质谱分析

诊断比值评价/比较

溢油样品和背景样品

采集、储运与保存

单分子烃稳定碳同位素分析

鉴别结论

图1海面溢油鉴别执行程序图

在采样时,应使用一次性手套,采样器具也宜一次性使用,如果重复使用,应清洗干净,并放置在无污染环境中,清洗方法见5.6。

5.3样品量

溢油样品采样量为10mL~100mL,可疑溢油源样品采样量为50mL~100mL,样品量不足时,也应采集。

5.4样品数

溢油事故发生后,应对所有存在嫌疑的溢油源立即取样,以便确定责任方。在船上、近岸设施或岸上设施的采样点采样时,每个采样点应至少各取一个样品。根据污染范围的大小和溢油的分布,确定采样点的间隔,每个溢油区域,应至少取两个溢油样品。5.5样品容器

采样瓶使用125mL的广口棕色具塞玻璃瓶,统一编号,容器在运输过程中应签封。避免使用塑料容器,若使用应考虑其背景干扰。5.6样品容器的清洗

采样器具清洗方法可按如下步骤进行:用温水与洗涤剂混合清洗;

用热水、蒸馏水冲洗;

用分析纯丙酮清洗;

一用分析纯的正已烷或二氯甲烷清洗,烘干备用。5.7样品信息

采样时应当记录如下信息:

样品编号;

—采样日期和时间;

采样地点;

风速、风向、气温、水温;

一采样方法,

样品描述

被采样人的姓名、地址、电话;被采样人的签名;

一采样时所观察到的特殊环境条件。采样记录表和样品瓶标签参见表A.1、表A.2。5.8样品监管

GB/T21247-2007

采集的样品应有专门人员进行监管和保存,并应始终在监管人员的监视下或给样品箱上锁。样品的监管或保存过程变化应有详细的书面记录,样品监管链记录表参见表A.3。5.9溢油样品采集

5.9.1从海面采样

海面溢油应在油层上或污染区域设置多个采样点进行采样;应在油层较厚处和较薄处分别采样。采集薄油膜样品时,应注意避免样品受其他油(如润滑油、燃料油等)的污染。如果溢油发生在水中含有油类的海湾、河口、港池等典型人为影响的水域,应采集背景样品。对于薄油膜样品的采集,推荐下列三种方法:a)采用锥形聚四氟乙烯袋采样

将锥形袋与带柄的金属环固定在一起,在袋底部裁出直径约1cm~2cm的圆孔,在水面上撇油并从其底部放出多余的水,重复上述动作直至撤到足够油量,当袋中的水泄放后,将采样瓶置于袋子的下方,将油漏入采样瓶中即可。b)采用聚四氟乙烯网采样

将采样网与带柄的金属环固定在一起,在油层上移动让油水混合物滤过采样网以吸附油样,缓慢地前后移动收油网几次,然后从金属环上取下收油网,将整个收油网投入采样瓶中。)

使用吸油片

吸油片系采用聚四氟乙烯材质或由聚四氟乙烯喷涂的玻璃纤维制成。将吸油片放在水面上静置几分钟或来回移动吸油片吸附浮油,然后将吸油片直接装人采样瓶中。5.9.2从岸滩采样

油样应被刮下,放人样品瓶中,如果石头、海藻或其他材料上的油污难以刮下,则将受油污染的材料连同油污全部装入瓶中。

应当仔细观察岸滩上早期的溢油、焦油球和其他石油来源,以免对样品带来沾污。若有沾污的可能,应采集背景样品。

5.9.3从油污的动物身上采样

从油污的动物身上采样时,应将污油从动物身上人工刮下来,避免污油与羽毛或皮毛长时间接触,如果上述工作有难度,则可将带有油污的动物皮毛或羽毛剪下,放人样品瓶中,或将被油污染的动物户体冷冻,作为样品运回实验室。5

GB/T21247—2007

5.10可凝溢油源样品的采集

5.10.1从船上或其他可凝溢油源采样从船上或其他油源处采样应选择具有一定经验或熟悉船舶结构的人员做为采样人员,采样人员应熟知进入船上封闭空间的有关规定,有疑向时应及时进行咨询。应对船上全部废油舱、渣油柜和机舱污油水进行采样,首先应画出溢油从船上流人水面的路径草图并据此进行采样。

采样点确定后,可采取下列方法之一进行采样:一对于双层底以上的油舱可通过阀门直接将油放人采样瓶中或通过其各种管路采样:对污水井采样,可采用采样小桶进行;从油舱的人孔、测量开口采样。5.10.2从其他油品生产、储运设施采样采样地点包括移动钻井架、固定或锚泊的产油系统、输油管线、油码头、储油罐、运油车辆等。对于油井、石油平台等采样时,应充分了解其生产状况,包括生产工艺、产量、地质层位等,以确定采样数量和采样方法。

从船上采样的方法也适用于对这些设施的采样。从油并直接采集的油样,可能含有大量水分和气体且温度较高,须经揽拌、静置使油水、油气分离耳冷却后再装入样品瓶。

5.11样品的运输和保存

采样后,应立即进行封装,对样品箱上锁,存放在低温、避光的环境中并尽快将样品送往实验室。样品瓶中应留出足够的膨胀空间,样品瓶和样品箱应使用柔软、吸油的材料进行包装,以防发生事故。

如果样品为水样,可加人1g~2g杀菌剂(例如氯化汞)以抑制微生物的降解。样品运输过程中应一直保持低温、避光。样品运至实验室后,应存放在冰箱或冷藏库中冷藏,温度保持在3℃~4℃。只要样品量足够,应留出备份样品,于一10℃~一15℃冷藏。6气相色谱和气相色谱/质谱分析6.1试剂

6.1.1色谱级或重蒸过的分析纯试剂,包括正已烷、苯、二氯甲烷、甲苯、异辛烷、丙酮。6.1.2硅胶(100目(154μm)~200目(74μm),孔径150×10-1°m,孔隙度1.2cm/g,活化表面320m/g)。将200g~300g硅胶用分析纯的二氯甲烷在索氏抽提器中抽提,直至抽提液用气相色谱仪或气相色谱/质谱仪检验无明显杂峰为止。或者放入900mmX41mm(内径)层析柱中,用大约各250mL丙酮、正已烷和二氯甲烷依次冲洗,然后将硅胶放置过夜,在40℃~50℃下完全烘干,将烘干后的硅胶放置在浅盘中用铝箔覆盖,在180℃下活化20h。6.1.3内标配制:用氛代正二十四烷(C24D5o)溶液作为正构烷烃定量用内标,浓度为100μg/mL,溶剂为异辛烷;氛代三联苯溶液作为多环芳烃定量用内标,浓度为10μg/mL,溶剂为甲苯;5α-雄留烷、17β(H),21β(H)-藿烷溶液作为留、烷类生物标志化合物定量用内标[17β(H),21β(H)-藿烷在低熟或未熟原油中有少量存在,对此类原油进行鉴定时可不用此内标],浓度为10μg/mL,溶剂为异辛烷。6.1.4替代标准配制:配制D10-二氢苞、D10-菲、D10-苯并[a]葱、D12-苝混合溶液,浓度均为10μg/mL,溶剂为异辛烷。

6.1.5外标配制:将所购买的标准物质分别配制成浓度为100μg/mL的标准储备液;加入相应的内标,多环芳烃需加入替代标准,分别配制正构烷烃、多环芳烃、留、烷类生物标志化合物混合标准曲线系列,浓度为目标组分的最低浓度略高于仪器检测能力,浓度范围应代表样品中组分的浓度范围;替代标准和内标的浓度为一定值,与样品中所加的替代标准和内标浓度一致。6.2仪器

6.2.1配备FID的毛细管柱气相色谱仪6.2.2气相色谱/质谱联用仪

6.2.3超声波清洗器

6.2.4氮吹仪

6.2.5层析柱,200mm×10.5mm,PTFE活塞6.2.6实验室其他常用器材

6.3样品处理

6.3.1样品溶解、提取

GB/T21247—2007

如果样品到达实验室后不能马上处理,应储存在冰箱里(3℃~4℃),样品应在3天内处理,特别是对于乳化样品和明显含水样品。如果是纯油样品,则准确称取约0.2g油样,溶解于10mL正已烷中,用超声波混勾15min。如果样品粘附在动物皮毛、羽毛、吸油毡或其他物品上,可以刮除下来,剔除杂质后称取约0.2g油样,溶解于10mL正已烷中,加入1g~2g无水硫酸钠,用超声波混匀15min。如果样品粘附在动物皮毛、羽毛、吸油毡或其他物品上,不能刮除下来,或者是含油泥沙、乳化油样,则称取适量样品用二氯甲烷多次超声波提取,将提取液合并,用无水硫酸钠层脱水并滤去杂质,用旋转蒸发仪浓缩并用正已烷替换溶剂,定容至10mL。对于动物皮毛、羽毛或吸油毡上的样品,应考虑其背景影响。如果样品为水上薄油膜,则直接用二氯甲烷萃取,用无水硫酸钠干燥。不论用何种方法处理,最后进人硅胶柱的油量不应超过40mg。6.3.2脂肪烃、芳香烃的柱层析分离在带有聚四氟乙烯活塞层析柱底部加硼硅玻璃棉,并用丙酮、正已烷、二氯甲烷依次冲洗,然后晾干,用干法通过拍打方式加入3g活化硅胶,顶部放人高0.5cm的无水硫酸钠,层析柱用20mL正己烷调节,弃掉流出液。待无水硫酸钠表面刚刚曝露空气之前,加人200μL油溶液,加人100μL替代标准(10μg/mL),加人3mL的正已烷冲洗,弃掉流出液,然后再用12mL的正已烷冲洗,洗出液为饱和烃(F1),用15mL的二氯甲烷(苯)和正已烷的混合液(体积比1:1)洗出芳香烃(F2)。6.3.3样品浓缩

洗出液接人预先校正的浓缩管中,F1用氮吹仪浓缩到0.8mL,加人100L正构烷烃内标(100μg/mL)、100μL、烷类内标(10μg/mL);F2浓缩到0.9mL,加人100μL多环芳烃内标(10μg/mL)。

6.4样品分析

6.4.1气相色谱分析

正构烷烃、姥鲛烷和植烷采用气相色谱(GC-FID)分析。毛细管色谱柱涂层为5%苯基、95%二甲基聚硅氧烷,涂层厚度为0.25μm,内径为0.32mm,长度为30m。分析条件为:

载气:高纯氨气,1mL/min~2.5mL/min;进样口温度:290℃~300℃;

检测器温度:300℃~310℃;

一升温程序为:50℃保持2min,以6℃/min的速度升到300℃,在300℃保持16min;一进样量:1μL;

一进样方式:不分流;

一进样时间:1min。

GB/T21247——2007

6.4.2气相色谱/质谱分析

多环芳烃和留、站烷类生物标志化合物均采用气相色谱/质谱(GC/MS)分析。在全扫描方式下扫描质谱图进行组分定性,用SIM方式进行各组分的定量测定。毛细管色谱柱涂层为5%苯基、95%二甲基聚硅氧烷,涂层厚度为0.25μm,内径为0.25mm,长度为30m。色谱分析条件如下:

载气:高纯氨气,1.0mL/min;

进样方式:不分流;

一进样口温度:290℃;

接口温度:280℃;

离子源温度:230℃;

升温程序:在50℃保持2min,以6℃/min的速度升到300℃,保持16min。6.5定性定量方法

6.5.1定性方法

6.5.1.1正构烷烃、姥鲛烷、植烷定性将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,或通过正构烷烃分布规律进行推测定性。正构烷烃、姥鲛烷、植烷气相色谱谱图及定性信息参见附录B。6.5.1.2目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻吩同系物定性将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,对于没有标准物质的化合物,可通过计算保留指数,并与文献值比较来帮助定性。多环芳烃的保留指数Ix用式(1)表示:tR(X) -tR(N)

Ix=100N+100×

tR(N+1)-tR(N)

式中:

组分X的保留时间;

选定的多环芳烃参比物的环数,(萘:2,菲:3,菌:4,茜:5);在组分X之前流出的多环芳烃参比物保留时间;tRM

tR(N+1)

-在组分X之后流出的多环芳烃参比物保留时间。常用的多环芳烃质量色谱谱图及定性信息参见附录B。6.5.1.3备、菇烷类生物标志化合物定性.....(1)

将样品组分与标准物质保留时间比较进行定性,或通过文献中已经确定的、菇烷类生物标志化合物分布规律进行推测定性。常用的、烷类生物标志化合物质量色谱图及定性信息参见附录B。6.5.2定量分析

6.5.2.1正构烷烃、姥鲛烷、植烷分析用正构烷烃混合标准溶液进行定量,氛代正二十四烷(C24D5o)作为内标。计算出各烃组分相对于内标的相对响应因子进行定量。6.5.2.2目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻吩同系物定量分析目标多环芳烃、烷基化多环芳烃和二苯并噻盼同系物采用气相色谱/质谱法(GC/MS)的SIM方式进行定量分析,使用D14-三联苯作为多环芳烃的内标,各类化合物所用的检测离子分别是:萘及其烷基化系列:128,142,156,170,184;菲及其烷基化系列:178,192,206,220,234;二苯并噻及其烷基化系列:184,198,212,226;荔及其烷基化系列:166,180,194,208;一菌及其烷基化系列:228,242,256,270目标多环芳烃采用可信的相应标准化合物的相对响应因子进行定量分析。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。