GB/T 2424.15-1992

基本信息

标准号: GB/T 2424.15-1992

中文名称:电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1992-07-01

实施日期:1993-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:168888

相关标签: 电工 电子产品 环境 试验 规程 温度 低气压 综合

标准分类号

标准ICS号:试验>>19.040环境试验

中标分类号:电工>>电工综合>>K04基础标准与通用方法

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:平装16开, 页数:6, 字数:7000

标准价格:8.0 元

相关单位信息

首发日期:1981-08-10

复审日期:2004-10-14

起草单位:航空航天部301所

发布部门:国家技术监督局

主管部门:中国电器工业协会

标准简介

本标准提供了进行温度/低气压(≥1kPa)综合试验所用的技术依据和温度气压对空气特性和产品影响的资料,并为温度和气压的测量及试验箱的应用提供了指导。 GB/T 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则 GB/T2424.15-1992 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则

Basic enviromental testing procedures forelectric and electronic productsGuide for combined temperature/low air pressare testsGB/T 2424.15--92

代替CB2424.15---81

本标准等效采用国际电工委员会IEC68-3-2(1976)《基本环境试验规程第三部分背景资料第二篇温度/低气压综合试验》。1主题内容与适用范围

本标准提供了进行温度/低气压(≥1kPa)综合试验所用的技术依据和温度气压对空气特性和产品影响的资料,并为温度和气压的测量及试验箱的应用提供了指导。本标准适用于以下三项温度/低气压综合试验标准:GB/T2423.25—92《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM低温/低气压综合试a.

验》;

b.GB/T2423.26--92《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM高温/低气压综合试验》

C.GB2423.27--81《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD低温/低气压/湿热连续综合试验方法》。

2引用标准

GB2421电工电子产品基本环境试验规程总则GB2422电工电子产品基本环境试验规程名词术语GB2424.1电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则3一般说明

温度/低气压综合试验中,空气物理特性和传热方式对试验结果有很大的影响。制订温度/低气压综合试验标准和进行温度/低气压综合试验过程中,应当考虑到非常温、常压下空气特性与常温、常压下空气特性之间的差别。

在本标准规定的低气压(>1kPa)范围内,空气密度和传热的变化并不对空气的一些基本特性产生决定性影响,这些基本特性如3.1~~3.3条所述。这些规律也适用于温度/低气压综合试验。3.1空气的导热性、粘度和流动特性在本标准规定的空气密度范围内,空气分子的平均自由程始终为零点几毫米,因而空气的导热性和粘度均与气压无关。空气流一般属于滞流型或端流型,它服从正常气压下的各种规律。3.2空气的对流特性

在本标准规定的空气密度范圈内,自由空气对流和强迫空气对流这二种传热基本规律与正常大气国家技术监督局1992-07-01批准1993-03~01实施

GB/T2424.15—92

压力时相同。因此,GB2423.1中的有关对流方面的指导也适用于温度/低气压综合试验。空气密度P减小时,能大大降低空气的对流传热系数α。。无论是自由对流还是强追对流,对流系数与空气密度的关系如下式所示。α。 = f(p\)n = 0. 5 ~ 0. 7尽管α。在低气压下已下降,但空气的对流传热效应仍需考虑。3.3辐射传热

低气压条件下,应更重视辐射传热的作用。应注意控制箱壁的辐射系数和箱壁的温度。由于空气的对流和热传导效应下降,辐射传热作用不变,辐射传热的影响加大。3.4散热试验样品的试验

3.4.1空气条件

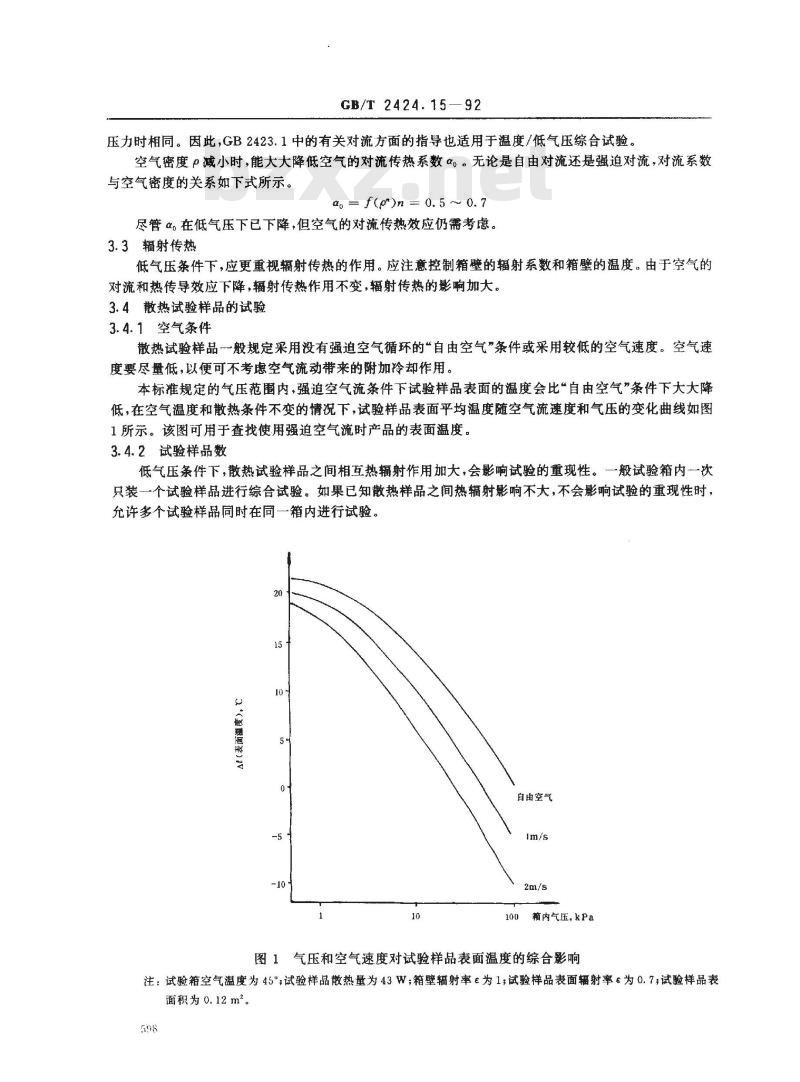

散热试验样品一一般规定采用没有强迫空气循环的“自由空气”条件或采用较低的空气速度。空气速度要尽量低,以便可不考虑空气流动带来的附加冷却作用。本标准规定的气压范围内,强追空气流条件下试验样品表面的温度会比“自由空气”条件下大大降低,在空气温度和散热条件不变的情况下,试验样品表面平均温度随空气流速度和气压的变化曲线如图1所示。该图可用于查找使用强迫空气流时产品的表面温度。3.4.2试验样品数

低气压条件下,散热试验样品之间相互热辐射作用加大,会影响试验的重现性。一般试验箱内一一次只装一个试验样品进行综合试验。如果已知散热样品之间热辐射影响不大,不会影响试验的重现性时,允许多个试验样品同时在同一箱内进行试验。15 +

()2

自由空气

100箱内气压,kPa

图1气压和空气速度对试验样品表面温度的综合影响注:试验箱空气温度为45°;试验样品散热量为43W;箱壁辐射率ε为1;试验样品表面辐射率ε为0.7试验样品表面积为0.12m2。

4温度和低气压的影响

4.1综合影响

GB/T 2424.1592

4.1.1提高散热样品表面温度和改变温度梯度由于低气压下对流传热系数α。降低,散热样品进行温度低气压综合试验时其表面温度要比常压温度试验下高,同时使产品内外的温度梯度改变。这种情况使用常压温度试验是无法代替的,这是因为,虽然可以用提高试验温度来模拟表面温度的升高,但提高多少难以确确定。此外,如果不和低气压综合,也不可能得到准确的温度梯度条件。4.1.2改变空气的介电特性

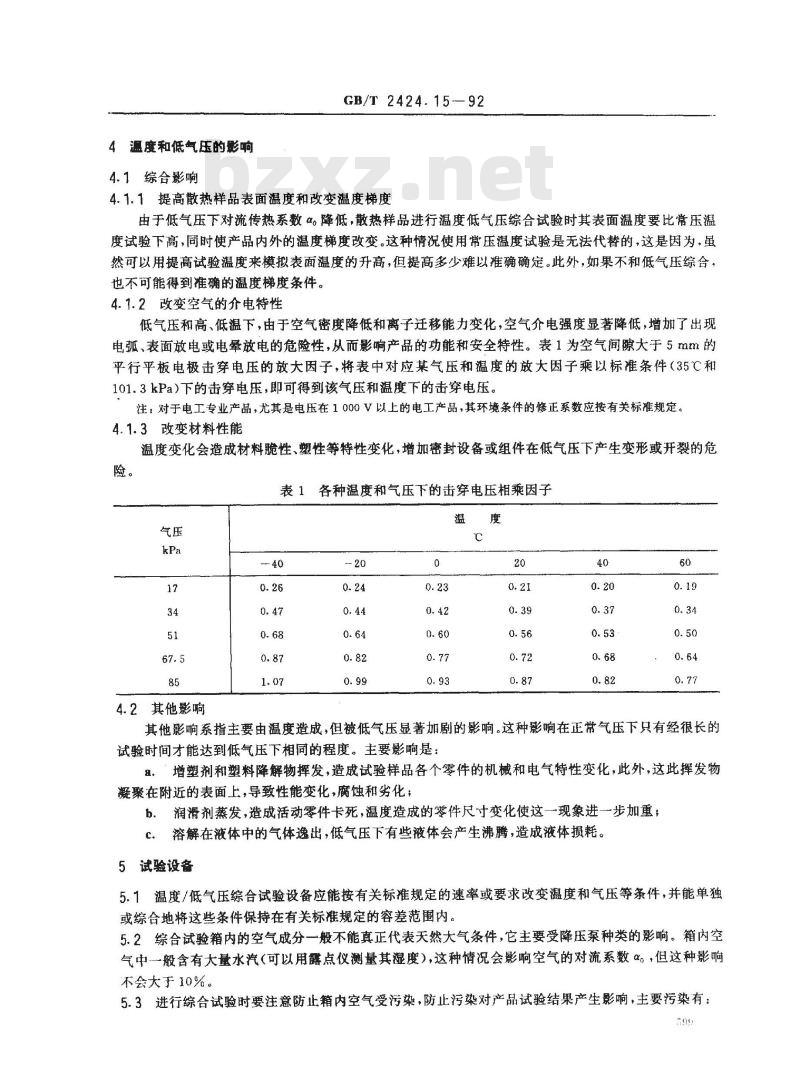

低气压和高、低温下,由于空气密度降低和离子迁移能力变化,空气介电强度显著降低,增加了出现电弧、表面放电或电晕放电的危险性,从而影响产品的功能和安全特性。表1为空气间隙大于5mm的平行平板电极击穿电压的放大因子,将表中对应某气压和温度的放大因子乘以标准条件(35℃和101.3kPa)下的击穿电压,即可得到该气压和温度下的击穿电压。注:对于电工专业产品,尤其是电压在1000V以上的电工产品,其环境条件的修正系数应按有关标准规定。4.1.3改变材料性能

温度变化会造成材料脆性、塑性等特性变化,增加密封设备或组件在低气压下产生变形或开裂的危险。

表1各种温度和气压下的击穿电压相乘因子气压

4.2其他影响

0、68

其他影响系指主要由温度造成,但被低气压显著加剧的影响。这种影响在正常气压下只有经很长的试验时间才能达到低气压下相同的程度。主要影响是:1、“增塑剂和塑料降解物挥发,造成试验样品各个零件的机械和电气特性变化,此外,这此挥发物凝聚在附近的表面上,导致性能变化,腐蚀和劣化;b.润滑剂蒸发,造成活动零件卡死,温度造成的零件尺寸变化使这一现象进一步加重;c。溶解在液体中的气体逸出,低气压下有些液体会产生沸腾,造成液体损耗。5试验设备bzxz.net

5.1温度/低气压综合试验设备应能按有关标准规定的速率或要求改变温度和气压等条件,并能单独或综合地将这些条件保持在有关标准规定的容差范围内。5.2综合试验箱内的空气成分一般不能真正代表天然大气条件,它主要受降压泵种类的影响。箱内空气中一般含有大量水汽(可以用露点仪测量其湿度),这种情况会影响空气的对流系数α。,但这种影响不会大于10%。

5.3进行综合试验时要注意防止箱内空气受污染,防止污染对产品试验结果产生影响,主要污染有:9

GB/T 2424.15—92

a、采用的泵的工作流体的蒸气和来自试验箱附件(阀、绝热物等)的蒸汽对空气的污染;b。恢复气压过程中引入空气中灰尘或水对空气的污染。6温度和气压的测量

在低气压和高、低温综合的条件下,由于空气热交换效率下降和材料热胀冷缩作用的影响,温度和气压参数的测量误差会加大,制订有关综合试验标准和进行综合试验时,应考虑到这些因素。6.1温度测量误差加大

低气压下,由于箱内空气密度降低,使传感器和箱内空气之间的热交换率下降,导致温度计对温度变化的响应时间加长,而且由温度计与箱外之间热传导所引起的误差加大。在散热样品试验时,α。减小也引起测量误差。这种误差在低气压下比常压时要大。散热样品试验时,温度计应有屏蔽罩,以减少散热样品热辐射对測的干扰。6.2气压测量

使用气压计测量气压时,用管子将气压计与箱内空间连通。一般情况下,即使是气压计温度和箱内温度相差较大,这种管子不会造成很大的测量误差。如果气压计温度与其标定时的温度相差很大,就有可能因传感器元件受到试验箱内气体的加热或冷却产生弹性变化而引入误差。因此,应注意不用短而粗的管子,尽量使用细长的连接管,但同时要考虑细长管子对气压变化反应慢,使指示时间延迟的缺点。附加说明:

本标准由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会提出并归口。本标准由航空航天部第三○研究所、第六○研究所、机械电子部广州电器科学研究所负责起草。

本标准主要起草人祝耀昌、徐国葆、张乐山。600

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则

Basic enviromental testing procedures forelectric and electronic productsGuide for combined temperature/low air pressare testsGB/T 2424.15--92

代替CB2424.15---81

本标准等效采用国际电工委员会IEC68-3-2(1976)《基本环境试验规程第三部分背景资料第二篇温度/低气压综合试验》。1主题内容与适用范围

本标准提供了进行温度/低气压(≥1kPa)综合试验所用的技术依据和温度气压对空气特性和产品影响的资料,并为温度和气压的测量及试验箱的应用提供了指导。本标准适用于以下三项温度/低气压综合试验标准:GB/T2423.25—92《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM低温/低气压综合试a.

验》;

b.GB/T2423.26--92《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM高温/低气压综合试验》

C.GB2423.27--81《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD低温/低气压/湿热连续综合试验方法》。

2引用标准

GB2421电工电子产品基本环境试验规程总则GB2422电工电子产品基本环境试验规程名词术语GB2424.1电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则3一般说明

温度/低气压综合试验中,空气物理特性和传热方式对试验结果有很大的影响。制订温度/低气压综合试验标准和进行温度/低气压综合试验过程中,应当考虑到非常温、常压下空气特性与常温、常压下空气特性之间的差别。

在本标准规定的低气压(>1kPa)范围内,空气密度和传热的变化并不对空气的一些基本特性产生决定性影响,这些基本特性如3.1~~3.3条所述。这些规律也适用于温度/低气压综合试验。3.1空气的导热性、粘度和流动特性在本标准规定的空气密度范围内,空气分子的平均自由程始终为零点几毫米,因而空气的导热性和粘度均与气压无关。空气流一般属于滞流型或端流型,它服从正常气压下的各种规律。3.2空气的对流特性

在本标准规定的空气密度范圈内,自由空气对流和强迫空气对流这二种传热基本规律与正常大气国家技术监督局1992-07-01批准1993-03~01实施

GB/T2424.15—92

压力时相同。因此,GB2423.1中的有关对流方面的指导也适用于温度/低气压综合试验。空气密度P减小时,能大大降低空气的对流传热系数α。。无论是自由对流还是强追对流,对流系数与空气密度的关系如下式所示。α。 = f(p\)n = 0. 5 ~ 0. 7尽管α。在低气压下已下降,但空气的对流传热效应仍需考虑。3.3辐射传热

低气压条件下,应更重视辐射传热的作用。应注意控制箱壁的辐射系数和箱壁的温度。由于空气的对流和热传导效应下降,辐射传热作用不变,辐射传热的影响加大。3.4散热试验样品的试验

3.4.1空气条件

散热试验样品一一般规定采用没有强迫空气循环的“自由空气”条件或采用较低的空气速度。空气速度要尽量低,以便可不考虑空气流动带来的附加冷却作用。本标准规定的气压范围内,强追空气流条件下试验样品表面的温度会比“自由空气”条件下大大降低,在空气温度和散热条件不变的情况下,试验样品表面平均温度随空气流速度和气压的变化曲线如图1所示。该图可用于查找使用强迫空气流时产品的表面温度。3.4.2试验样品数

低气压条件下,散热试验样品之间相互热辐射作用加大,会影响试验的重现性。一般试验箱内一一次只装一个试验样品进行综合试验。如果已知散热样品之间热辐射影响不大,不会影响试验的重现性时,允许多个试验样品同时在同一箱内进行试验。15 +

()2

自由空气

100箱内气压,kPa

图1气压和空气速度对试验样品表面温度的综合影响注:试验箱空气温度为45°;试验样品散热量为43W;箱壁辐射率ε为1;试验样品表面辐射率ε为0.7试验样品表面积为0.12m2。

4温度和低气压的影响

4.1综合影响

GB/T 2424.1592

4.1.1提高散热样品表面温度和改变温度梯度由于低气压下对流传热系数α。降低,散热样品进行温度低气压综合试验时其表面温度要比常压温度试验下高,同时使产品内外的温度梯度改变。这种情况使用常压温度试验是无法代替的,这是因为,虽然可以用提高试验温度来模拟表面温度的升高,但提高多少难以确确定。此外,如果不和低气压综合,也不可能得到准确的温度梯度条件。4.1.2改变空气的介电特性

低气压和高、低温下,由于空气密度降低和离子迁移能力变化,空气介电强度显著降低,增加了出现电弧、表面放电或电晕放电的危险性,从而影响产品的功能和安全特性。表1为空气间隙大于5mm的平行平板电极击穿电压的放大因子,将表中对应某气压和温度的放大因子乘以标准条件(35℃和101.3kPa)下的击穿电压,即可得到该气压和温度下的击穿电压。注:对于电工专业产品,尤其是电压在1000V以上的电工产品,其环境条件的修正系数应按有关标准规定。4.1.3改变材料性能

温度变化会造成材料脆性、塑性等特性变化,增加密封设备或组件在低气压下产生变形或开裂的危险。

表1各种温度和气压下的击穿电压相乘因子气压

4.2其他影响

0、68

其他影响系指主要由温度造成,但被低气压显著加剧的影响。这种影响在正常气压下只有经很长的试验时间才能达到低气压下相同的程度。主要影响是:1、“增塑剂和塑料降解物挥发,造成试验样品各个零件的机械和电气特性变化,此外,这此挥发物凝聚在附近的表面上,导致性能变化,腐蚀和劣化;b.润滑剂蒸发,造成活动零件卡死,温度造成的零件尺寸变化使这一现象进一步加重;c。溶解在液体中的气体逸出,低气压下有些液体会产生沸腾,造成液体损耗。5试验设备bzxz.net

5.1温度/低气压综合试验设备应能按有关标准规定的速率或要求改变温度和气压等条件,并能单独或综合地将这些条件保持在有关标准规定的容差范围内。5.2综合试验箱内的空气成分一般不能真正代表天然大气条件,它主要受降压泵种类的影响。箱内空气中一般含有大量水汽(可以用露点仪测量其湿度),这种情况会影响空气的对流系数α。,但这种影响不会大于10%。

5.3进行综合试验时要注意防止箱内空气受污染,防止污染对产品试验结果产生影响,主要污染有:9

GB/T 2424.15—92

a、采用的泵的工作流体的蒸气和来自试验箱附件(阀、绝热物等)的蒸汽对空气的污染;b。恢复气压过程中引入空气中灰尘或水对空气的污染。6温度和气压的测量

在低气压和高、低温综合的条件下,由于空气热交换效率下降和材料热胀冷缩作用的影响,温度和气压参数的测量误差会加大,制订有关综合试验标准和进行综合试验时,应考虑到这些因素。6.1温度测量误差加大

低气压下,由于箱内空气密度降低,使传感器和箱内空气之间的热交换率下降,导致温度计对温度变化的响应时间加长,而且由温度计与箱外之间热传导所引起的误差加大。在散热样品试验时,α。减小也引起测量误差。这种误差在低气压下比常压时要大。散热样品试验时,温度计应有屏蔽罩,以减少散热样品热辐射对測的干扰。6.2气压测量

使用气压计测量气压时,用管子将气压计与箱内空间连通。一般情况下,即使是气压计温度和箱内温度相差较大,这种管子不会造成很大的测量误差。如果气压计温度与其标定时的温度相差很大,就有可能因传感器元件受到试验箱内气体的加热或冷却产生弹性变化而引入误差。因此,应注意不用短而粗的管子,尽量使用细长的连接管,但同时要考虑细长管子对气压变化反应慢,使指示时间延迟的缺点。附加说明:

本标准由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会提出并归口。本标准由航空航天部第三○研究所、第六○研究所、机械电子部广州电器科学研究所负责起草。

本标准主要起草人祝耀昌、徐国葆、张乐山。600

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。