GB/T 13397-2008

基本信息

标准号: GB/T 13397-2008

中文名称:合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2008-04-23

实施日期:2008-12-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:2181251

标准分类号

标准ICS号:电气工程>>电工器件>>29.120.99其他电工器件

中标分类号:电工>>电工材料和通用零件>>K14电工合金零件

关联标准

替代情况:替代GB/T 13397-1992

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:16页

标准价格:16.0 元

计划单号:20064972-T-604

出版日期:2008-12-01

相关单位信息

首发日期:1992-02-21

起草人:谢永忠、郑元龙、陈晓、陈达峰、陈京生、吴宇烨、刘辉、霍志文、王永根、王长明

起草单位:桂林电器科学研究所、中希合金有限公司、温州宏丰电工合金有限公司、绍兴县宏峰化学金属制品厂

归口单位:全国电工合金标准化技术委员会

提出单位:中国电器工业协会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:中国电器工业协会

标准简介

本标准规定了合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装与贮存。 GB/T 13397-2008 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB/T13397-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 29. 120. 99

中华人民共和国国家标准

GB/T13397—2008

代替GB/T13397—1992

合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

Technical specification for silver-metaloxide electrical contacts by alloy internaloxidationmethod

2008-04-23发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标淮化管理委员会

2008-12-01实施

GB/T13397—2008

本标准代替GB/T13397一1992《合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件》。本标准与GB/T13397一1992相比主要变化如下:删除了有关银氧化锡的内容;

增加了术语和定义;

修改了部分技术指标;

一检验规则按GB/T1.1一2000的要求作了较大修改,抽检样品数量有所减少;增加了附录B。

本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。本标准由中国电器工业协会提出。本标准由全国电工合金标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位:桂林电器科学研究所、中希合金有限公司、温州宏丰电工合金有限公司、绍兴县宏峰化学金属制品厂。wwW.bzxz.Net

本标准参加起草单位:上海电科电工材料有限公司、桂林金格电工电子材料科技有限公司、佛山精密电工合金有限公司、福达合金材料股份有限公司、广州市银玑电工合金有限公司。本标准主要起草人:谢永忠、郑元龙、陈晓、陈达峰、陈京生、吴宇烨、刘辉、霍志文、王永根、王长明。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T13397—1992。

1范围

合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

GB/T13397—2008

本标准规定了合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头(以下简称电触头)的要求、检测方法、检验规则、标志、包装与贮运等内容。本标准适用于合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头,这些产品主要应用于各种低压开关电器,2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2828.1一2003计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(idtISO2859-1:1999)

GB/T2900.4电工术语电工合金(GB/T2900.4—1994,neqIEC51)GB/T5586电触头材料基本性能试验方法GB/T5587

银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注JB/T7774银氧化锌电触头材料化学分析方法JB/T7776银氧化镉电触头材料化学分析方法JB/T8753

电触头材料金相图谱

电触头材料金相检验方法

JB/T8985E

3术语和定义

本标准除采用GB/个2900.4规定的术语外,还采用下列术语和定义。3.1

添加物additives

除主成分外,在制造过程中为改善电触头材料的力学或电气等性能而添加的物质,其添加量(质量分数)不超过1%。

连续晶界沉淀物

continuousgrainboundarysedimentation在晶界连续沉积的金属氧化物

贫氧化物亮带

un-oxidated metal bright area在合金内氧化过程中,因溶质元素的扩散而形成的贫氧化物区域,称为贫氧化物亮带。3.4

未氧化合金夹层

un-oxidated alloyinterlayer

在合金内氧化过程中,因溶质元素未氧化而形成的合金层。1

GB/T 13397—2008

电触头产品表面应无裂纹、鼓泡、缺边、缺角与明显凹陷及斑点,触头产品厚度小于或等于1mm其边缘毛刺高度不应超过0.05mm,触头产品厚度大于1mm者毛刺高度不应超过0.1mm。2尺寸公差、标注

电触头的尺寸公差、标注应符合GB/T5587规定,或由供需双方协商决定。4.3

化学成分

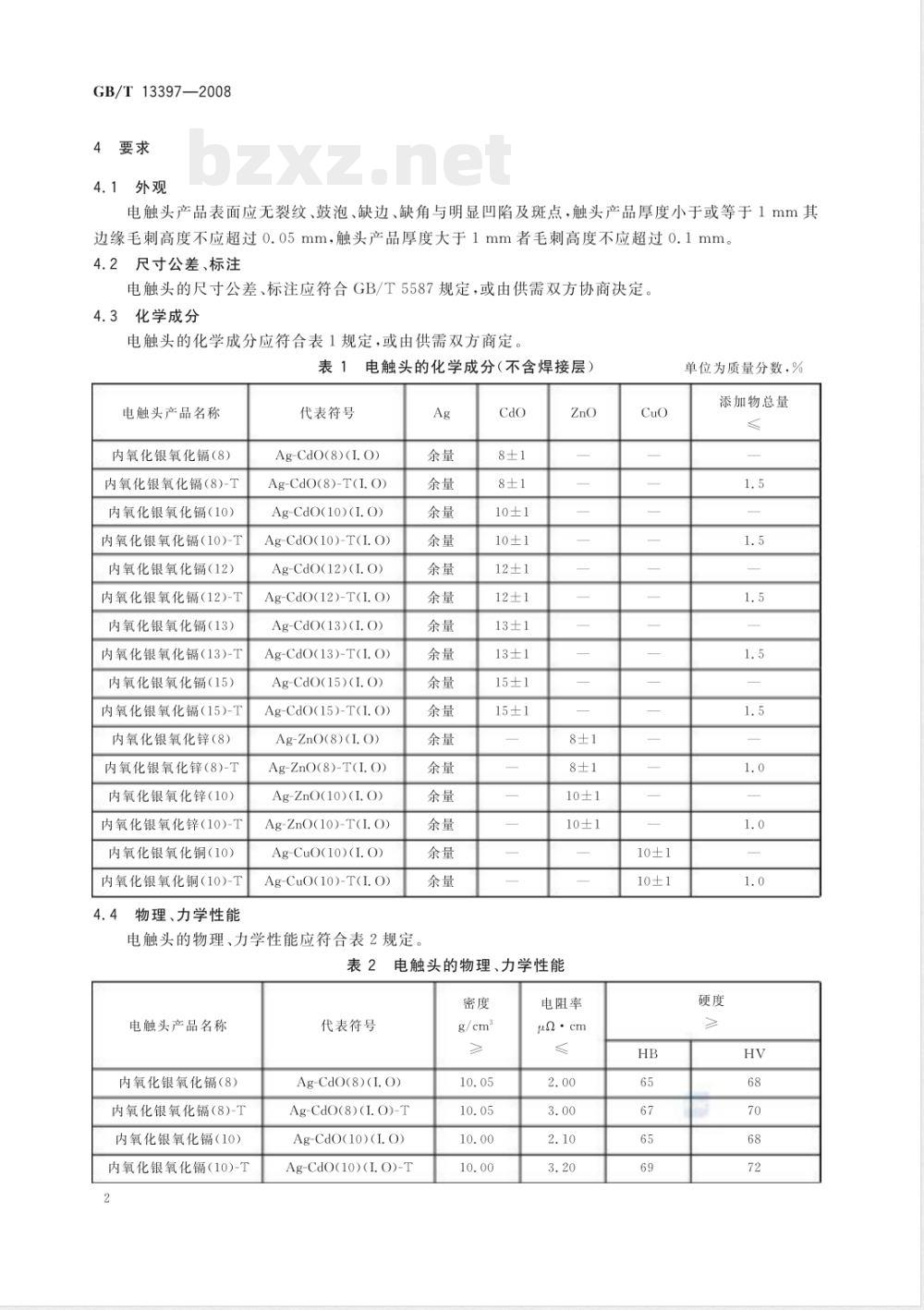

电触头的化学成分应符合表1规定,或由供需双方商定。表1

电触头的化学成分(不含焊接层)电触头产品名称

内氧化银氧化镉(8)

内氧化银氧化镉(8)-T

内氧化银氧化镉(10)

内氧化银氧化镉(10)-T

内氧化银氧化镉(12)

内氧化银氧化镉(12)-T

内氧化银氧化镉(13)

内氧化银氧化镉(13)-T

内氧化银氧化镉(15)

内氧化银氧化镉(15)-T

内氧化银氧化锌(8)

内氧化银氧化锌(8)-T

内氧化银氧化锌(10)

内氧化银氧化锌(10)-T

内氧化银氧化铜(10)

内氧化银氧化铜(10)-T

物理、力学性能

代表符号

Ag-CdO(8)(1. 0)

Ag-CdO(8)-T(I. 0)

Ag-CdO(10)(1. 0)

Ag-CdO(10)-T(I. 0)

Ag-CdO(12)(1. 0)

Ag-CdO(12)-T(1. O)

Ag-CdO(13)(I. 0)

Ag-CdO(13)-T(I. O)

Ag-CdO(15)(1. 0)

Ag-CdO(15)-T(1. 0)

Ag-ZnO(8)(1. 0)

Ag-ZnO(8)-T(I. O)

Ag-ZnO(10)(1. 0)

Ag-ZnO(10)-T(I. O)

Ag-CuO(10) (I. 0)

Ag-CuO(10)-T(I. O)

电触头的物理、力学性能应符合表2规定。Ag

电触头的物理、力学性能

电触头产品名称

内氧化银氧化镉(8)

内氧化银氧化镉(8)-T

内氧化银氧化镉(10)

内氧化银氧化镉(10)-T

代表符号

Ag-CdO(8)(I. 0)

Ag-CdO(8)(1. 0)-T

Ag-CdO(10)(1. 0)

Ag-CdO(10)(I. 0)-T

电阻率

μQ·cm

单位为质量分数,%

添加物总量

电触头产品名称

内氧化银氧化镉(12)

内氧化银氧化镉(12)-T

内氧化银氧化镉(13)

内氧化银氧化镉(13)-T

内氧化银氧化镉(15)

内氧化银氧化镉(15)-T

内氧化银氧化锌(8)

内氧化银氧化锌(8)-T

内氧化银氧化锌(10)

内氧化银氧化锌(10)-T

内氧化银氧化铜(10)

内氧化银氧化铜(10)-T

4.5金相组织

代表符号

Ag-CdO(12)(1. O)

Ag-CdO(12)(I. O)-T

Ag-CdO(13)(1. 0)

Ag-CdO(13)(I.O)-T

Ag-CdO(15)(1.O)

Ag-CdO(15)(1. 0)-T

Ag-ZnO(8)(1.O)

Ag-ZnO(8)(I. O)-T

Ag-ZnO(10)(1. 0)

Ag-ZnO(10)(I.O)-T

Ag-Cu0(10)(1. 0)

Ag-CuO(10)(I. 0)-T

表2(续)

电阻率

μQ·cm

4.5.1氧化物质点在银基体中应分布均匀(金相组织图例见JB/T8753)。HB

GB/T 13397—2008

4.5.2晶界中不应出现长度大于或等于150um、宽度大于或等于6um的连续晶界沉积物4.5.3在试样磨片的整个观察面上,不允许有长度大于或等于30um的气孔、100μm长的夹杂物或100μm长的聚集氧化物。在任一视场内(100×),最多允许有三处大于或等于10um而小于30um的气孔、大于或等于30um而小于100um的夹杂物、大于或等于30μm而小于100μm的聚集氧化物,当上述允许值范围内的气孔、夹杂物、聚集氧化物同时存在时,共计不应超过三处4.5.4电触头产品断面经磨光后观察,不应有未氧化的合金夹层,银氧化镉产品的贫氧化镉亮带宽度不应大于触头厚度的5%,其他银金属氧化物产品的贫氧化物亮带宽度不应大于触头厚度的8%,在内氧化过程中不应形成分层裂纹。4.5.5电触头产品的复合银焊接层厚度应为触头总厚度的10%~20%,或由供需双方商定。银金属氧化物与银焊接层界面不应有裂纹及长度超过150um的连续黑色界线。4.6其他要求

4.6.1银金属氧化物电触头产品的焊接面在外表不易区别时应有标记4.6.2

有特殊要求时,由供需双方协商决定。5检测方法

5.1外观

电触头产品的裂纹、鼓泡、凹陷、缺边、缺角采用目测,或借助于工具显微镜或投影仪观测。5.2尺寸

外形尺寸、毛刺用读数精度值为0.02mm的游标卡尺及分度值为0.01mm的外径千分尺,或其他具有相同精度的仪器工具如投影仪等测试。5.3化学成分

5.3.1银氧化镉电触头的化学成分分析按JB/T7776进行。3

GB/T13397—2008

5.3.2银氧化锌电触头的化学成分分析按JB/T7774进行,5.3.3银氧化铜电触头的化学成分分析参照附录B或由供需双方商定。5.4物理与机械性能

密度、电阻率、硬度测定按GB/T5586进行。5.5金相组织

金相组织检测按JB/T8985进行

6检验规则

组批规则

由同一批配料、按相同的工艺、在同一设备制造出来的产品构成一个检验批6.2出厂规定

每个检验批的产品应由承制方质检部门检验合格后并附有检验合格证,方可出厂。6.3检验项目及其顺序

检验项目为第4章规定的全部项目。采用合适的检验顺序,同一试样可进行多项性能检测。6.4抽样方案及判定规则

6.4.1外观为逐件检查,按件判定6.4.2尺寸检验按GB/T2828.1一2003规定,采用S-2特殊检验水平、正常检验二次抽样方案,接收质量限AQL值为4.0。

6.4.3硬度检验按GB/T2828.1一2003规定,采用S-2特殊检验水平、正常检验二次抽样方案,接收质量限AQL值为2.5。

6.4.4化学成分、金相组织、密度、电阻率采用表3所示抽样方案及判定规则。表3化学成分、金相组织、密度、电阻率抽样方案及判定规则批量

≤10000

10001~30000

30001~50000

50001~100000

≥100001

样本量

*第一次抽样不合格时,从累计样本量的检验结果判定。6.5说明事项

累计样本量

接收质量限(AQL)

6.5.1只有在4.2、4.3、4.4、4.5规定的所有检验项目符合本标准要求时,方判该批产品合格为方便本标准使用,附录A(规范性附录)给出了样本量字码和正常检验二次抽样方案。6.5.2

标志、包装和贮运

7.1标志

7.1.1每批产品应附有产品合格证,如用户需要,还应提供质量保证书。7. 1.2

产品标志应包含如下内容:

电触头材料名称(或代表符号)、型号或尺寸规格及批号(或生产日期);b)

电触头数量(或净重);

检验日期;

制造商名称及地址;

检验员代号或检验部门印鉴。

产品质量保证书内容应包括:

电触头材料名称(或代表符号)、型号或尺寸规格及批号(或生产日期);b)

电触头材料产品性能和金相组织照片;检验日期;

制造商名称;

产品执行标准号和标准名称。

用塑料袋封装或用塑料袋封装后再进行盒装GB/T 13397—2008

产品发运时应装于包装箱内,用松软的材料填实,每箱质量不宜超过15kg,并应符合运输部门7.2.2

的规定。

在包装箱内应附有装箱单,装箱单应包含:袋(盒)的总数;

各种型号或尺寸规格电触头的袋(盒)数;c)

电触头净重;

包装日期。

7.2.4包装箱外应标明:

制造商名称及地址;

收货单位及地址;

毛重及净重;

防潮、防震标志。

7.3购运

7.3.1产品应保存于干燥、无腐蚀气氛的场所。产品拆封后应及时使用,不应长期露空存放7.3.2

包装完好的产品可按普通货物运输。7.3.3

GB/T13397—2008

附录A

(规范性附录)

正常检验二次抽样方案

-2003,以便使用本标准时查用。A.1本附录引用的数据部分摘自GB/T2828.1—2样本量字码见表A.1,二次正常检查抽样表如表A.2。A.2

表A.1样本量字码

般检验水平

特殊检验水平

91~150

151~280

281~500

501~1200

1201~3200

3201~10 000

10001~35000

35001~150000

150001~500000

500001及其以上

正常检验二次抽样方案

接收质量限(AQL)

累计样本量

量本量

样本量字码

样本量字弱

注:表中符号:

量本量

表A.2(续)

累计样本量

GB/T13397—2008

接收质量限(AQL)

使用箭头下面的第一个抽样方案,如果样本量等于或超过批量,则执行100%检验;使用箭头上面的第一个抽样方案;*

使用对应的一次抽样方案(或者使用下面适用的二次抽样方案);Ac——接收数;

Re--拒收数。

GB/T 13397—2008

B.1方法要点

附录B

(资料性附录)

银氧化铜中铜含量的测定

试样以硝酸溶解后,利用高价铜盐与碘化钾在弱酸性溶液中形成碘化亚铜沉淀,游离出来的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,以淀粉为指示剂。B.2试剂

B.2.1硝酸:1+1。

氨水:密度o.9g/cm2。

B.2.3尿素:固体。

醋酸:36%。

碘化钾:30%。

硫氰酸铵:20%。

淀粉:1%水溶液。

硫代硫酸钠标准溶液:0.05N。

配制及标定

B.3.1配制

称取试剂7g溶解于经煮沸冷却的水中,加入无水碳酸钠0.2g,溶解后用水稀释至1L。存放于棕色瓶中,避光保存一周后标定使用,B.3.2标定

称取纯铜(99.99%)0.4000g于300mL烧杯中,加人硝酸(1+十1)10mL,盖上表皿,加热溶解。加人浓硫酸5mL蒸至冒白烟。取下稍冷,加水50mL溶解盐类,冷却至室温移人200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇均。准确吸取该溶液20mL于200mL锥形瓶中,用氨水稀释至蓝色出现。B.4分析方法

称取式样0.5g放人300mL锥形瓶中,加硝酸(1十1)10mL,加热溶解,煮沸除去氮的氧化物,加人尿素1g再煮沸1min~2min(随时补充水),稍冷,以氨水中和至溶液铜复离子之兰色出现为止,煮沸驱除多余的氨。加醋酸5mL,冷却至18℃以下,加碘化钾(30%)10mL,稍加振荡,以硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色,加人5mL淀粉溶液,继续滴定至淡黄色,加硫氰酸铵(20%)10mL,最后滴定至兰色完全消失,出现清晰淡黄色即为终点。铜的质量分数按式B.1计算:TxV

L×100

Cu(%)=→

....(B.1)

式中:

Cu(%)——铜含量,质量分数,%;T-硫代硫酸钠标准溶液对铜的滴定度,单位为克/毫升(g/mL);V---—滴定硫代硫酸钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL);G—称取试样量,单位为克(g)。GB/T13397—2008

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T13397—2008

代替GB/T13397—1992

合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

Technical specification for silver-metaloxide electrical contacts by alloy internaloxidationmethod

2008-04-23发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标淮化管理委员会

2008-12-01实施

GB/T13397—2008

本标准代替GB/T13397一1992《合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件》。本标准与GB/T13397一1992相比主要变化如下:删除了有关银氧化锡的内容;

增加了术语和定义;

修改了部分技术指标;

一检验规则按GB/T1.1一2000的要求作了较大修改,抽检样品数量有所减少;增加了附录B。

本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。本标准由中国电器工业协会提出。本标准由全国电工合金标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位:桂林电器科学研究所、中希合金有限公司、温州宏丰电工合金有限公司、绍兴县宏峰化学金属制品厂。wwW.bzxz.Net

本标准参加起草单位:上海电科电工材料有限公司、桂林金格电工电子材料科技有限公司、佛山精密电工合金有限公司、福达合金材料股份有限公司、广州市银玑电工合金有限公司。本标准主要起草人:谢永忠、郑元龙、陈晓、陈达峰、陈京生、吴宇烨、刘辉、霍志文、王永根、王长明。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T13397—1992。

1范围

合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

GB/T13397—2008

本标准规定了合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头(以下简称电触头)的要求、检测方法、检验规则、标志、包装与贮运等内容。本标准适用于合金内氧化工艺制造的银氧化镉、银氧化锌、银氧化铜等银金属氧化物电触头,这些产品主要应用于各种低压开关电器,2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2828.1一2003计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(idtISO2859-1:1999)

GB/T2900.4电工术语电工合金(GB/T2900.4—1994,neqIEC51)GB/T5586电触头材料基本性能试验方法GB/T5587

银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注JB/T7774银氧化锌电触头材料化学分析方法JB/T7776银氧化镉电触头材料化学分析方法JB/T8753

电触头材料金相图谱

电触头材料金相检验方法

JB/T8985E

3术语和定义

本标准除采用GB/个2900.4规定的术语外,还采用下列术语和定义。3.1

添加物additives

除主成分外,在制造过程中为改善电触头材料的力学或电气等性能而添加的物质,其添加量(质量分数)不超过1%。

连续晶界沉淀物

continuousgrainboundarysedimentation在晶界连续沉积的金属氧化物

贫氧化物亮带

un-oxidated metal bright area在合金内氧化过程中,因溶质元素的扩散而形成的贫氧化物区域,称为贫氧化物亮带。3.4

未氧化合金夹层

un-oxidated alloyinterlayer

在合金内氧化过程中,因溶质元素未氧化而形成的合金层。1

GB/T 13397—2008

电触头产品表面应无裂纹、鼓泡、缺边、缺角与明显凹陷及斑点,触头产品厚度小于或等于1mm其边缘毛刺高度不应超过0.05mm,触头产品厚度大于1mm者毛刺高度不应超过0.1mm。2尺寸公差、标注

电触头的尺寸公差、标注应符合GB/T5587规定,或由供需双方协商决定。4.3

化学成分

电触头的化学成分应符合表1规定,或由供需双方商定。表1

电触头的化学成分(不含焊接层)电触头产品名称

内氧化银氧化镉(8)

内氧化银氧化镉(8)-T

内氧化银氧化镉(10)

内氧化银氧化镉(10)-T

内氧化银氧化镉(12)

内氧化银氧化镉(12)-T

内氧化银氧化镉(13)

内氧化银氧化镉(13)-T

内氧化银氧化镉(15)

内氧化银氧化镉(15)-T

内氧化银氧化锌(8)

内氧化银氧化锌(8)-T

内氧化银氧化锌(10)

内氧化银氧化锌(10)-T

内氧化银氧化铜(10)

内氧化银氧化铜(10)-T

物理、力学性能

代表符号

Ag-CdO(8)(1. 0)

Ag-CdO(8)-T(I. 0)

Ag-CdO(10)(1. 0)

Ag-CdO(10)-T(I. 0)

Ag-CdO(12)(1. 0)

Ag-CdO(12)-T(1. O)

Ag-CdO(13)(I. 0)

Ag-CdO(13)-T(I. O)

Ag-CdO(15)(1. 0)

Ag-CdO(15)-T(1. 0)

Ag-ZnO(8)(1. 0)

Ag-ZnO(8)-T(I. O)

Ag-ZnO(10)(1. 0)

Ag-ZnO(10)-T(I. O)

Ag-CuO(10) (I. 0)

Ag-CuO(10)-T(I. O)

电触头的物理、力学性能应符合表2规定。Ag

电触头的物理、力学性能

电触头产品名称

内氧化银氧化镉(8)

内氧化银氧化镉(8)-T

内氧化银氧化镉(10)

内氧化银氧化镉(10)-T

代表符号

Ag-CdO(8)(I. 0)

Ag-CdO(8)(1. 0)-T

Ag-CdO(10)(1. 0)

Ag-CdO(10)(I. 0)-T

电阻率

μQ·cm

单位为质量分数,%

添加物总量

电触头产品名称

内氧化银氧化镉(12)

内氧化银氧化镉(12)-T

内氧化银氧化镉(13)

内氧化银氧化镉(13)-T

内氧化银氧化镉(15)

内氧化银氧化镉(15)-T

内氧化银氧化锌(8)

内氧化银氧化锌(8)-T

内氧化银氧化锌(10)

内氧化银氧化锌(10)-T

内氧化银氧化铜(10)

内氧化银氧化铜(10)-T

4.5金相组织

代表符号

Ag-CdO(12)(1. O)

Ag-CdO(12)(I. O)-T

Ag-CdO(13)(1. 0)

Ag-CdO(13)(I.O)-T

Ag-CdO(15)(1.O)

Ag-CdO(15)(1. 0)-T

Ag-ZnO(8)(1.O)

Ag-ZnO(8)(I. O)-T

Ag-ZnO(10)(1. 0)

Ag-ZnO(10)(I.O)-T

Ag-Cu0(10)(1. 0)

Ag-CuO(10)(I. 0)-T

表2(续)

电阻率

μQ·cm

4.5.1氧化物质点在银基体中应分布均匀(金相组织图例见JB/T8753)。HB

GB/T 13397—2008

4.5.2晶界中不应出现长度大于或等于150um、宽度大于或等于6um的连续晶界沉积物4.5.3在试样磨片的整个观察面上,不允许有长度大于或等于30um的气孔、100μm长的夹杂物或100μm长的聚集氧化物。在任一视场内(100×),最多允许有三处大于或等于10um而小于30um的气孔、大于或等于30um而小于100um的夹杂物、大于或等于30μm而小于100μm的聚集氧化物,当上述允许值范围内的气孔、夹杂物、聚集氧化物同时存在时,共计不应超过三处4.5.4电触头产品断面经磨光后观察,不应有未氧化的合金夹层,银氧化镉产品的贫氧化镉亮带宽度不应大于触头厚度的5%,其他银金属氧化物产品的贫氧化物亮带宽度不应大于触头厚度的8%,在内氧化过程中不应形成分层裂纹。4.5.5电触头产品的复合银焊接层厚度应为触头总厚度的10%~20%,或由供需双方商定。银金属氧化物与银焊接层界面不应有裂纹及长度超过150um的连续黑色界线。4.6其他要求

4.6.1银金属氧化物电触头产品的焊接面在外表不易区别时应有标记4.6.2

有特殊要求时,由供需双方协商决定。5检测方法

5.1外观

电触头产品的裂纹、鼓泡、凹陷、缺边、缺角采用目测,或借助于工具显微镜或投影仪观测。5.2尺寸

外形尺寸、毛刺用读数精度值为0.02mm的游标卡尺及分度值为0.01mm的外径千分尺,或其他具有相同精度的仪器工具如投影仪等测试。5.3化学成分

5.3.1银氧化镉电触头的化学成分分析按JB/T7776进行。3

GB/T13397—2008

5.3.2银氧化锌电触头的化学成分分析按JB/T7774进行,5.3.3银氧化铜电触头的化学成分分析参照附录B或由供需双方商定。5.4物理与机械性能

密度、电阻率、硬度测定按GB/T5586进行。5.5金相组织

金相组织检测按JB/T8985进行

6检验规则

组批规则

由同一批配料、按相同的工艺、在同一设备制造出来的产品构成一个检验批6.2出厂规定

每个检验批的产品应由承制方质检部门检验合格后并附有检验合格证,方可出厂。6.3检验项目及其顺序

检验项目为第4章规定的全部项目。采用合适的检验顺序,同一试样可进行多项性能检测。6.4抽样方案及判定规则

6.4.1外观为逐件检查,按件判定6.4.2尺寸检验按GB/T2828.1一2003规定,采用S-2特殊检验水平、正常检验二次抽样方案,接收质量限AQL值为4.0。

6.4.3硬度检验按GB/T2828.1一2003规定,采用S-2特殊检验水平、正常检验二次抽样方案,接收质量限AQL值为2.5。

6.4.4化学成分、金相组织、密度、电阻率采用表3所示抽样方案及判定规则。表3化学成分、金相组织、密度、电阻率抽样方案及判定规则批量

≤10000

10001~30000

30001~50000

50001~100000

≥100001

样本量

*第一次抽样不合格时,从累计样本量的检验结果判定。6.5说明事项

累计样本量

接收质量限(AQL)

6.5.1只有在4.2、4.3、4.4、4.5规定的所有检验项目符合本标准要求时,方判该批产品合格为方便本标准使用,附录A(规范性附录)给出了样本量字码和正常检验二次抽样方案。6.5.2

标志、包装和贮运

7.1标志

7.1.1每批产品应附有产品合格证,如用户需要,还应提供质量保证书。7. 1.2

产品标志应包含如下内容:

电触头材料名称(或代表符号)、型号或尺寸规格及批号(或生产日期);b)

电触头数量(或净重);

检验日期;

制造商名称及地址;

检验员代号或检验部门印鉴。

产品质量保证书内容应包括:

电触头材料名称(或代表符号)、型号或尺寸规格及批号(或生产日期);b)

电触头材料产品性能和金相组织照片;检验日期;

制造商名称;

产品执行标准号和标准名称。

用塑料袋封装或用塑料袋封装后再进行盒装GB/T 13397—2008

产品发运时应装于包装箱内,用松软的材料填实,每箱质量不宜超过15kg,并应符合运输部门7.2.2

的规定。

在包装箱内应附有装箱单,装箱单应包含:袋(盒)的总数;

各种型号或尺寸规格电触头的袋(盒)数;c)

电触头净重;

包装日期。

7.2.4包装箱外应标明:

制造商名称及地址;

收货单位及地址;

毛重及净重;

防潮、防震标志。

7.3购运

7.3.1产品应保存于干燥、无腐蚀气氛的场所。产品拆封后应及时使用,不应长期露空存放7.3.2

包装完好的产品可按普通货物运输。7.3.3

GB/T13397—2008

附录A

(规范性附录)

正常检验二次抽样方案

-2003,以便使用本标准时查用。A.1本附录引用的数据部分摘自GB/T2828.1—2样本量字码见表A.1,二次正常检查抽样表如表A.2。A.2

表A.1样本量字码

般检验水平

特殊检验水平

91~150

151~280

281~500

501~1200

1201~3200

3201~10 000

10001~35000

35001~150000

150001~500000

500001及其以上

正常检验二次抽样方案

接收质量限(AQL)

累计样本量

量本量

样本量字码

样本量字弱

注:表中符号:

量本量

表A.2(续)

累计样本量

GB/T13397—2008

接收质量限(AQL)

使用箭头下面的第一个抽样方案,如果样本量等于或超过批量,则执行100%检验;使用箭头上面的第一个抽样方案;*

使用对应的一次抽样方案(或者使用下面适用的二次抽样方案);Ac——接收数;

Re--拒收数。

GB/T 13397—2008

B.1方法要点

附录B

(资料性附录)

银氧化铜中铜含量的测定

试样以硝酸溶解后,利用高价铜盐与碘化钾在弱酸性溶液中形成碘化亚铜沉淀,游离出来的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定,以淀粉为指示剂。B.2试剂

B.2.1硝酸:1+1。

氨水:密度o.9g/cm2。

B.2.3尿素:固体。

醋酸:36%。

碘化钾:30%。

硫氰酸铵:20%。

淀粉:1%水溶液。

硫代硫酸钠标准溶液:0.05N。

配制及标定

B.3.1配制

称取试剂7g溶解于经煮沸冷却的水中,加入无水碳酸钠0.2g,溶解后用水稀释至1L。存放于棕色瓶中,避光保存一周后标定使用,B.3.2标定

称取纯铜(99.99%)0.4000g于300mL烧杯中,加人硝酸(1+十1)10mL,盖上表皿,加热溶解。加人浓硫酸5mL蒸至冒白烟。取下稍冷,加水50mL溶解盐类,冷却至室温移人200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇均。准确吸取该溶液20mL于200mL锥形瓶中,用氨水稀释至蓝色出现。B.4分析方法

称取式样0.5g放人300mL锥形瓶中,加硝酸(1十1)10mL,加热溶解,煮沸除去氮的氧化物,加人尿素1g再煮沸1min~2min(随时补充水),稍冷,以氨水中和至溶液铜复离子之兰色出现为止,煮沸驱除多余的氨。加醋酸5mL,冷却至18℃以下,加碘化钾(30%)10mL,稍加振荡,以硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色,加人5mL淀粉溶液,继续滴定至淡黄色,加硫氰酸铵(20%)10mL,最后滴定至兰色完全消失,出现清晰淡黄色即为终点。铜的质量分数按式B.1计算:TxV

L×100

Cu(%)=→

....(B.1)

式中:

Cu(%)——铜含量,质量分数,%;T-硫代硫酸钠标准溶液对铜的滴定度,单位为克/毫升(g/mL);V---—滴定硫代硫酸钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL);G—称取试样量,单位为克(g)。GB/T13397—2008

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。