GB/T 14390-2008

基本信息

标准号: GB/T 14390-2008

中文名称:精细陶瓷高温弯曲强度试验方法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2008-09-18

实施日期:2009-05-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:6740681

标准分类号

标准ICS号:玻璃和陶瓷工业>>陶瓷>>81.060.30高级陶瓷

中标分类号:建材>>陶瓷、玻璃>>Q32特种陶瓷

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066·1-35002

页数:24页

标准价格:20.0 元

计划单号:20062604-T-609

出版日期:2008-12-01

相关单位信息

首发日期:1993-04-29

起草人:包亦望、宋一乐、万德田、蒋丹宇、陈调娣、张伟、胡云林、吕学良、邱岩、仇沱

起草单位:中国建筑材料科学研究总院、武汉大学、中国科学院上海硅酸盐研究所

归口单位:全国工业陶瓷标准化技术委员会

提出单位:中国建筑材料工业协会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:中国建筑材料工业协会

标准简介

本标准于1993年首次发布。本标准规定了精细陶瓷和晶须或颗粒增强陶瓷复合材料的高温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表征以及设计数据采集等用途。本标准代替GB/T 14390-1993《工程陶瓷高温弯曲强度试验方法》。本标准与GB/T 14390-1993相比主要变化如下:———标题“工程陶瓷”一词修改为“精细陶瓷”;———增加了名词术语(见3);———增加了原理(见4);———试样尺寸修改为“对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm;对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm”;———删除图2;———删除图3增加图1;———增加辊棒描述以及三点弯曲和四点弯曲的设备;———增加试样加工处理;———增加试验步骤详细内容以及说明;———增加了计算结果的准确度和精度及强度换算系数;———取消了异常数据取舍方法,增加了附录A(资料性附录)说明、附录B(规范性附录)倒角修正系数、附录C(规范性附录)热膨胀的修正、附录D(资料性附录)weibull尺度系数。 GB/T 14390-2008 精细陶瓷高温弯曲强度试验方法 GB/T14390-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 81.060.30

中华人民共和国国家标准

GB/T14390--2008/IS0175652003代替GB/T14390—1993

精细陶瓷高温弯曲强度试验方法Fine ceramics (advanced ceramics,advanced technical ceramics)-Test method for flexural strength of monolithicceramics at elevated temperature(ISO17565:2003,IDT)

2008-09-18发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-05-01实施

GB/T14390—2008/IS017565:2003本标准等同采用IS017565:2003《精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷)一一高温下块体陶瓷的弯曲强度试验方法》。

本标准与ISO17565:2003相比做了下列编辑性修改:\ISO7500-1”“IEC60584-1\改为“GB/T16825.1”、“GB/T16839.1”;小数点“,”代替作为小数点的逗号“,”;删除了国际标准的附录E。

本标准代替GB/T14390-1993《工程陶瓷高温弯曲强度试验方法》。本标准与GB/T14390—1993相比主要变化如下:标题“工程陶瓷”一词修改为“精细陶瓷”;增加了名词术语(见3);

—增加了原理(见4);

试样尺寸修改为“对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm;对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm”(1993版的5.1;本版的6.1.1);删除图2(1993版的图2);

删除图3增加图1(1993版的2.2;本版的3.2);增加辊棒描述以及三点弯曲和四点弯曲的设备(见5.4.2~5.4.8);增加试样加工处理(见6.2);

-增加试验步骤详细内容以及说明(见7);增加了计算结果的准确度和精度及强度换算系数(见9、11);取消了异常数据取舍方法,增加了附录A(资料性附录)说明、附录B(规范性附录)倒角修正系数、附录C(规范性附录)热膨胀的修正、附录D(资料性附录))weibull尺度系数。本标准附录B和附录C是规范性附录,附录A和附录D是资料性附录。本标准由中国建筑材料联合会提出。本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国建筑材料科学研究总院。本标准参加起草单位:武汉大学、中国科学院上海硅酸盐研究所。本标准主要起草人:包亦望、宋一乐、万德田、蒋丹宇、陈调娣、张伟、胡云林、吕学良、邱岩、仇沱、本标准于1993年首次发布。

1适用范围

GB/T14390—2008/IS017565:2003精细陶瓷高温弯曲强度试验方法本标准规定了精细陶瓷和晶须或颗粒增强陶瓷复合材料的高温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表征以及设计数据采集等用途。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而构成本部分的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T16825.1一2002静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(idtISO7500-1:1999)GB/T16839.1热电偶,第1部分:分度表(GB/T16839.1—1997,idtIEC60584-1:1995)ISO3611外径千分尺

ISO14704精细陶瓷室温弯曲强度试验方法3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

flexuralstrength

弯曲强度

试样受弯曲载荷作用下断裂时的最大应力。3.2

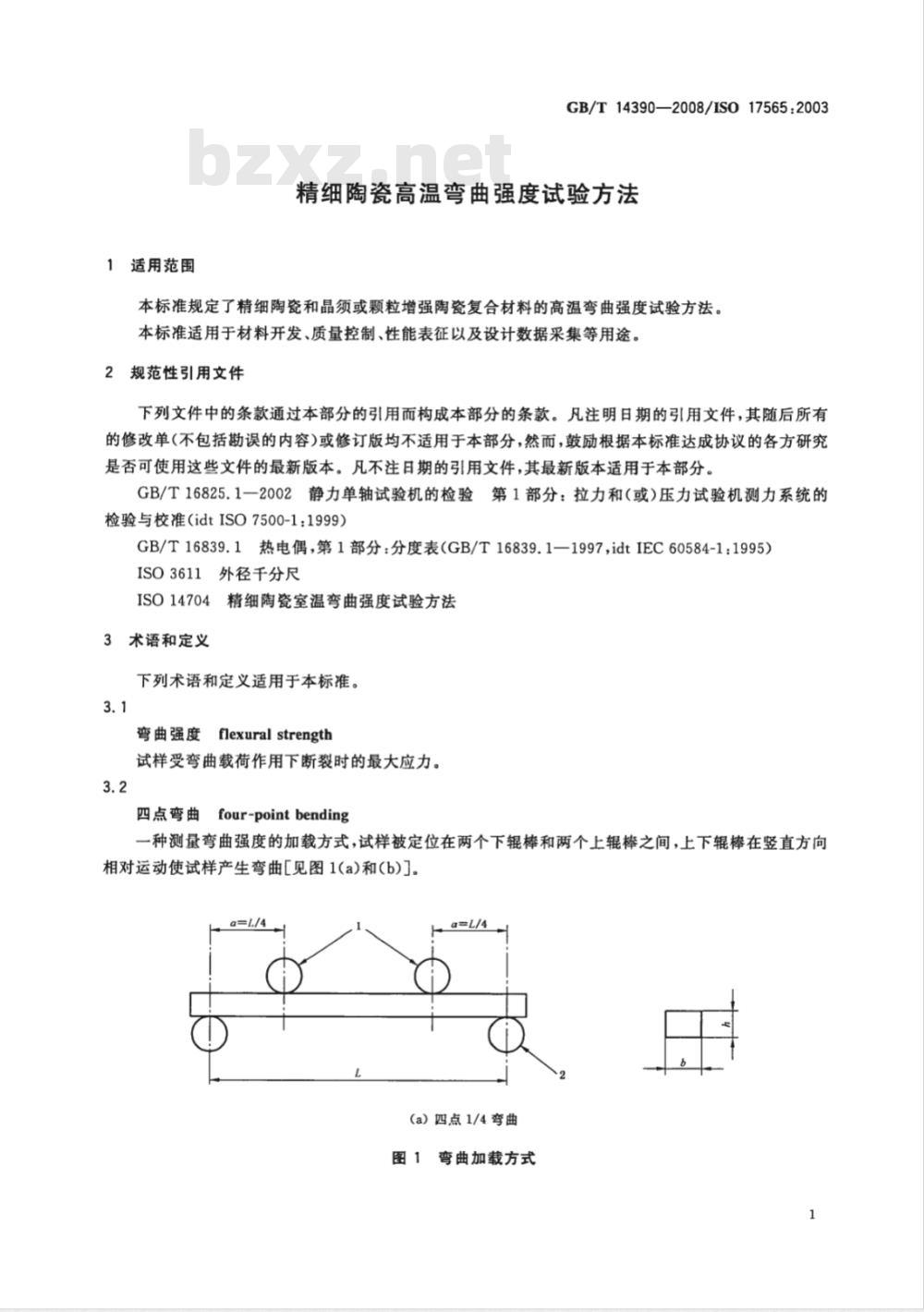

四点弯曲four-pointbending

一种测量弯曲强度的加载方式,试样被定位在两个下辊棒和两个上辊棒之间,上下辊棒在竖直方向相对运动使试样产生弯曲[见图1(a)和(b)]。(a)四点1/4弯曲

图1弯曲加载方式

GB/T14390—2008/IS017565:2003L/2

1—一上压辊棒;

2—支撑辑棒。

注:辊棒可以是耐高温的刚性圆柱棒。3.2.1

((b)四点1/3弯曲

(c)三点弯曲

图1(续)

四点弯曲-1/4弯曲four-point-1/4pointbending四点弯曲的加载方式之一,指试样同一端的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的四分之一[见图1(a)」。

四点弯曲一1/3弯曲

four-point-1/3pointbending

四点弯曲的加载方式之一,指试样同一端的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的三分之一[见图1(b)」。

三点弯曲three-pointbending

一种测量弯曲强度的加载方式,试样被安放在两个下辑棒和一个上辊棒之间,上辊棒位于下辊棒中间,上下辊棒相对运动使试样产生弯曲[见图1(c)]。注:推荐使用四点弯曲加载方式,因为这种方法在试样内部产生的均匀应力场区域较大。原理

高温环境下弯曲强度测试是基于常温弯曲强度的测试原理。在高温环境下于空气或惰性气氛中进行试验,通过位移与时间的关系图来监控载荷,确保试样是在弹性状态下断裂的。假定试样材料为各向同性和线弹性,对横截面为矩形的长条试样施加弯曲载荷直到试样断裂,通过试样断裂时的临界载荷、跨距和试样尺寸计算出试样的弯曲强度。2

5仪器设备

5.1试验机

GB/T14390—2008/ISO17565:2003材料试验机应具有均匀的横梁位移速度。应符合GB/T16825.1一2002的规定,显示断裂载荷的误差小于1%。

5.2加热装置

5.2.1概述

加热炉应可控制升温和保温。加热炉内可以是空气气氛、惰性气体气氛或真空气氛。若采用惰性气体气氛或真空气氛,则需要通过密封圈、真空管或相关装置来传输载荷,确保载荷损失或载荷测量误差小于临界载荷的1%。

5.2.2试样温度稳定性

加热炉保持恒温状态时温度变化应小于士2℃,以确保试样从加载直至断裂时都处在工作温度范围内。

5.2.3试样温度均匀性

试样在加热炉内能均匀受热,保持恒温15min后,试样各部位的温度差别不大于10℃。5.2.4加热炉升温速度

可以自动控制并调节升温速度,防止温度到达试验温度点后惯性升温过高。5.2.5加热炉稳定性

达到试验温度下的热平衡所需时间应可控。5.3温度测量和显示装置

5.3.1概述

使用热电偶测温计时,应具有1℃的分辨率和5℃的精度。若使用光学高温计,至少有5℃的分辨率和精度。

注:勿将分辨率与精度混淆。注意有些仪器分辨率为1℃(可直接读出),但精度却仅为10℃。例如,精度为1%的仪器在1200℃时精度为±12℃。5.3.2热电偶

采用符合GB/T16839.1的热电偶。热电偶应具有低的热惯性(金属丝的直径应不大于0.5mm)。在加热炉中的长度应该足够长以使热电偶测温计的探头尽可能接近试样或与试样接触。注1:有些加热炉为便于控制,安装一个反馈控制热电偶。另外在靠近试样的地方安置测试热电偶。注2:若试样位置可能偏移,热电偶不要太靠近试样。注3:若可能与试样发生化学反应,热电偶不能与其接触。5.3.3热电偶测温系统的校正

热电偶测温系统应定期校正。

5.3.4红外测温计

对于使用热电偶测温计不适合的情况,可采用红外测温计,尤其是在1600℃以上的高温。隐丝式、自动式、单波段光谱工作、双波段光谱工作、综合波长的高温计均可。红外测温计使用时要特别小心,以确保试验结果的准确度和精度。若加热炉有窗口,应对辐射的吸收或反射进行修正。窗口要足够大,以便发射的热辐射全部填充高温计的物镜,但不宜过大以免导致明显的热损失或者炉内的热梯度。注:参考ASTM(美国材料试验学会)E452E639,E1256和BS1041标准测试方法的第5部分。5.4试验夹具

5.4.1概述

三点弯曲或四点弯曲测试采用图1和图2所示的加载方式,推荐使用四点1/4弯曲加载方式。根3

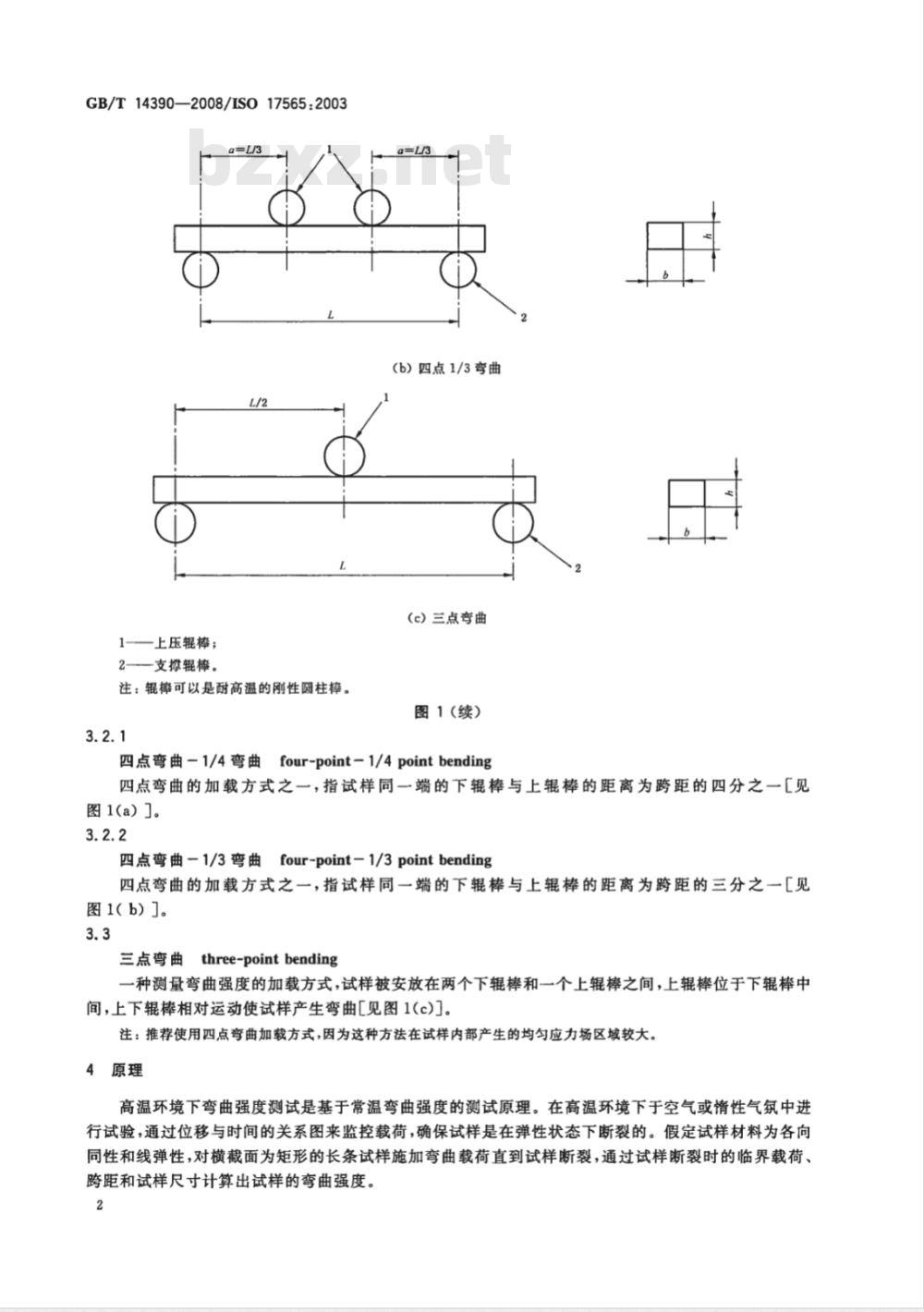

GB/T14390—2008/IS017565:2003据试样的条件,采用加载方式可以是ISO14704中规定的半可调或全可调的夹具。如果试样的平行度满足6.1.1和图3要求,可以选用半可调和全可调任一种夹具。否则应使用全可调夹具。注1:加工过的试样具有平整和平行的表面,半可调的夹具就足够了。对于自然烧结、热处理或氧化后不经冷加工的试样不符合平行的要求,试样的扭曲会严重影响强度计算,所以一定要选用全可调的夹具。使用全可调夹具能确保辊棒均勾平滑地与试样表面接触。注2:全可调夹具具有可以自由消除摩擦的辊棒。辊棒连接可以自由地与试样表面相接触。注3:半可调夹具含可以自由滑动的辊棒。一对辊棒可以均匀地与试样表面相接触。实际情况会使测试装置的设计受到限制,氧化也会影响它的功能。在这种情况下要进行选择,功能性的偏差在试验报告中注明。5.4.2辊棒

试样由辊棒支撑和加载。辊棒的长度应不小于12mm。辊棒的直径约为试样厚度的1.5倍,建议直径4.5mm~5mm。辊棒表面应光滑,直径的均匀性误差为士0.015mm。除了三点弯曲中间的辊棒外,其他辊棒都可以自由滚动以消除摩擦(见图2)。在四点弯曲中,两个内侧辊棒可以往内自由滚动,两个外侧辊棒可以往外自由滚动。在三点弯曲中,两个外侧辊棒可以往外自由滚动,而中间的辊棒则固定不动。

注1:摩擦会影响到强度计算。圆柱辊棒放在光滑的平面上来完成夹具在高温下的滚动。辊棒可以在平面上自由滚动,如图2所示。

注2:要求中规定了辑棒的直径尺寸。辊棒不应太大,以免试样弯曲时接触点沿切线变化使弯曲力臂[图1中(a)产生过多的变化。同时也不能太小,以免在样品表面产生楔型压力或产生损害夹具的接触应力。另外由于试样的缺陷,也会因为切点偏移产生误差。5.4.3四点弯曲设备:半可调夹具四个辊棒均可自由滚动。内侧的两个平行辊棒的距离误差不大于0.015mm(5.4.2中规定辊棒长度不小于12mm)。外侧的两个平行辑棒距离误差不大于0.015mm。内侧的辊棒与外侧的辑棒独立地支撑。所有辊棒应与试样表面保持均匀的接触。外侧两个辊棒上所受的压力应相同。注:通过控制试验夹真尺寸来满足平行要求。四个辊棒都能自由滚动

(a)四点弯曲

图2半可调夹具示意图

1试样;

2-—可滚动的辊棒;

3—可滚动的加载压头。

GB/T14390—2008/IS017565:2003外侧的两个辊棒可以自由往外滚动,中间的辊棒不能滚动(b)三点弯曲

图2(续)

四点弯曲设备:全可调夹具

四个辊棒都能自由滚动。三个辊棒独立可调与试样表面相匹配。第四个辊棒固定。四个辊棒应均匀一致地与试样表面接触,受相同压力。5.4.5三点弯曲设备:半可调夹具外侧的两个支撑辊棒可以自由往外滚动,中间的辊棒应该置于中间位置,且不需要滚动。外侧互相平行,两个辊棒之间的距离误差应小于0.015mm(5.4.2中规定辊棒长度应不小于12mm)。外侧的两个辊棒要可调,均匀接触试样下表面,中间的辊棒接触试样上表面。三个辊棒应平行且均匀地横跨长条试样表面。夹具要能保证外侧的两个辊棒受到相同压力。注:可以通过控制夹具尺寸来满足平行要求。5.4.6三点弯曲设备:全可调夹具外侧的两个支撑辊棒可以向外滚动。中间的辊棒固定。辊棒中任意两个相互独立可调并与试样表面配合。三个辊棒与试样表面保持一致均匀的接触。夹具设计时要使外侧的两个辊棒受到的压力相等。

5.4.7辊棒的定位

辊棒的定位应精确到士0.10mm。三点弯曲装置中的中间辊棒应安放在另外两个辊棒中间位置,误差为士1.00mm。四点弯曲装置中的两个中间辊棒应在另外两个中间,误差为士0.10mm。注1:辑棒的位置可由最后定位的平行线确定,必要时在开始加载时停止试验来确定辑棒的位置。也可用移动的显徽镜或其他设备来测量跨距,精确到0.10mm。跨距同样可以通过测量定位装置之间的距离然后加上(外侧)或减去(内侧)辊棒的半径来确定。注2:一些夹具的辑棒可以与正方形槽间隙配合。辊棒与的间隙应足够小以确保跨距在本标准规定的范围内。通常不确定辊棒是与正方形槽内侧接触还是与外侧接触,因此有的辊棒可以自由滚动而有的则不能。这将导致不可预测的摩擦误差。使用类似的夹具时应引起注意。5

GB/T14390—2008/IS017565:20035.4.8夹具材料

在试验条件下,夹具的材料应尽可能是情性的。若试验在空气中进行,夹具应具有较好的抗氧化性能,夹具与试样的化学反应可以忽略,几乎不污染试样。在试验温度范围内加载时应保证夹具处于弹性状态。辊棒可由弹性模量应在200GPa到500GPa之间,高温弯曲强度大于275MPa的陶瓷材料制成。注1:辊棒应经常清理。可以使用碳化硅砂纸清理夹具上的氧化层和化学反应产物。注2:各种级别的碳化硅或刚玉都可以用作辊棒材料。热压或含有添加物烧结的碳化硅在温度高于1500℃时仍然保持弹性。渗硅碳化硅和高纯度的氧化铝比较便宜,但在温度高于1200℃时会发生蟠变。重结晶碳化硅在高温2000℃时仍然保持弹性,但由于多孔而强度低。石量是很好的耐火材料,但只能用于惰性气体环境,硬度低,而且弹性模量较低。

注3:有些情况下,夹具和辊棒可以选用不同的材料。比如,烧结碳化硅辊棒可以和热压碳化硅夹具配合使用。烧结碳化硅是脆性的,强度中等,但因为加入少添加剂而具有很强的抗氧化能力。热压碳化硅强度高,但容易氧化或与试样反应。

5.4.9夹具

夹具应能够适合试验载荷和试验温度。将一个大陶瓷块放人夹具代替小试样,在试验温度下加载至预期临界载荷测到的位移作为系统误差。加载系统和夹具必须有足够高的刚度。总的位移的70%以上应该是由于试验样品的变形所导致的。注:总的位移由样品变形盘和系统误差两部分组成。5.5千分尺

使用符合IS03611中所规定的分辨率为0.002mm的于分尺测量试样尺寸。测量时,千分尺与样品表面接触部分不应有球状的或者尖锐的端部,否则会损坏样品。也可使用其他分辨率为0.002mm或更高的测量仪器。

6试样

6.1试样尺寸

6.1.1试样机械加工

依据标准ISO14704准备试样。试样尺寸如图3所示。横截面公差为士0.5mm。对应的长度方向的平行度公差为士0.015mm。

6.1.2自然烧制或热处理的试样

试样尺寸可以根据要求有所变化。试样尺寸如图3所示。四点弯曲加载时试样的初始弯曲要足够小,如图3(c)所示,样品的弯曲度应小于0.4mm。三点弯曲测试中,夹具跨距为30mm时,最大弯曲挠度应小于0.8mm;夹具跨距为40mm时,最大弯曲挠度应小于1.3mm。另外,与辊棒接触的宽为4mm的样品表面的平面度应小于0.15mm。如果与6.1.1和图3中的规定有偏差要在试验报告中注明。若试样扭曲,要特别注明沿着试样长度方向的扭曲度估计值。注1:自然烧制试样指烧结后未经任何加工处理的试样。注2:严重扭曲(图3(b)]或弯曲的[图3(c)]试样会影响相应夹具的准确度和精度。正常情况下试样的固有误差和初始弯曲很小,通常远小于1%。试样表面反应层或不规则也会影响夹具上的力的分布。注3:通过把试样的一一端固定在平面上,观察另一端来估计试样的弯曲程度。如果试样弯曲,试样的一边棱将翘起脱离平面。通过插人不同厚度的垫片来估计试样翘起端与平面之间距离。试样弯曲度为sin\1(间隙距离1/4),见图3(c)。

注4:全可调夹具在测试扭曲试样时会有一定的局限。用户应该了解这些局限性,并避免使用过度扭曲的试样。6

1表面棱边;

2-偏移距离;

3——挠度,倒角或圆角。

6.2试样制备

6.2.1概述

(a)标准试样

GB/T14390—2008/IS017565:2003单位为毫米

0.12±0.03

(b)自然烧制或热处理后的试样(扭转示意图),见6.1.2(c)自然烧制或热处理后的试样(弯曲示意图),见6.1.23试样

本标准允许制备试样选用几种不同的方法。一般来讲,样品的末端表面不需要做特殊的处理。宽为4mm的表面上的两个长边缘要按图3所示倒角或修成圆角。建议最好四个长边都能倒角或修为圆角。本标准没有表面光洁度要求,但建议能够注明表面光洁度并写进试验报告。试样可以通过以下方法制备:

自然烧制;此内容来自标准下载网

GB/T14390—2008/IS017565:2003b)一般的烧结后冷加工制备试样;c)从烧结物的工件上切下一部分加工成标准样;d)按照ISO14704中的规定制备。注:试样表面处理过程中产生的加工裂纹(尤其是试样表面下的微裂纹)对弯曲强度有较大影响。加工缺陷可能是随机影响因素,也可能是强度特性的固有误差。表面处理还会产生残余应力。试样加工(包括抛光处理)可能消除先前冷加工造成的表面微缺陷,对于粗加工产生的加工误差不能消除。6.2.2倒角

试样的长边要倒角45°,误差为0.12mm士0.03mm,如图3所示。也可以修成半径为0.15mm士0.05mm的圆角。倒角应在试样表面精加工完成后进行。加工方向应与试样长轴方向平行。本标准中规定的倒角最大尺寸可能会对弯曲强度产生1%的误差。因为某种原因倒角大于规定尺寸(如大块的脱落),应依据附录B对试样横截面惯性模量减小部分进行应力校正。自然烧制的试样应在烧制前倒角。

6.2.3试样保存

试样要小心保存以免试样加工后引人损伤。试样储藏时应相互隔离,避免彼此碰撞。6.2.4试样数量

评价试样平均弯曲强度时,最少需要10个试样。如果要进行一个统计强度分析(例如,Weibull统计分析),则至少需要30个试样。注:使用30个以上试样有助于以最少的样品数获得可靠的强度分布参数,例如Weibull模数。使用30个试样同样有助于检测可能存在的缺陷概率。7试验步骤

7.1用分辨率为0.002mm的千分尺来测量试样宽度b,高度h。试样尺寸测量可以在试验前或试验后进行。试验前测量试样尺寸,应尽可能沿试样长度方向靠近中间测量,并注意避免千分尺损伤试样表面。在试验后测量试样尺寸,则应在试样的断口处或在靠近断口处测量。7.2根据样品状态选择合适的三点和四点弯曲夹具。推荐选用四点弯曲夹具。当试样不符合平行度的要求时,必须使用全可调的夹具。7.3应确保测试辊棒的清洁,确保清理掉辊棒氧化层或者表面化学反应产物。确保辊棒能自由滚动。7.4试样安放时,使4mm宽的表面与辊棒接触。如果试样只有两个长边有倒角,应把这两个长边所在面放在受拉面。避免损伤试样并小心调整试样。确保试样和夹具的对中。试样悬在外辊棒两端的部分应大致相等。试样的摆放要确保4mm宽的表面上偏移量e小于0.1mm,以保证载荷对中,如图4所示。

注1:建议使用定位块定位试件。在全连接夹具中尤为重要,因为全连接夹具可能会导致试件的偏移。设计夹具时不能有过大的偏移。

注2:如果加热炉的布局不便于通过夹取试件来调整试件,可以采用调准夹具。也可以在加热炉外面调准试件。必须小心以确保试件在这个过程中不移动。如果可能移动,可以使用类似聚苯乙烯的暂时粘接剂把试件和轴承固定在合适的位置。粘接剂会在炉中烧掉,确保其他部分位置的准确。8

依据7.4中说明,偏移量e应小于0.1mm。P/2

图4试样与载荷对中

GB/T14390—2008/IS017565:2003P/2

7.5加热到200℃~300℃时,向试样施加不超过标准预期破坏压力10%的微小载荷。条件允许时检查所有辊棒和试样的接触线确保均匀线性加载。若加载不均匀,则卸掉试样调整夹具直到加载均匀。确保辊棒处在正确的起始位置,然后卸载并使压头与夹具之间留一点空隙。注:标记试样按室温下按标准ISO14704中规定。否则标记材料可能污染试样或加热炉。7.6可在试样下面放置软的陶瓷垫片,以防试样破坏后撞击而产生的碎片损伤夹具。必须确保垫片在试验温度下不与试样或夹具发生化学反应。陶瓷垫片不能影响试样的调整及夹具连接和辊棒滚动,也不要对试样或夹具产生额外压力。注:陶瓷垫片有利于保护一次破裂的碎片,便于后续的显微分析。7.7试样要加热到试验温度后再加载。注意确保夹具的热膨胀不会使试样承受的预加载荷超过平均断裂应力的10%。

7.8达到试验温度后,试样应在该温度下保温一段时间直到温度稳定。保温时间要在试验报告中注明。试验过程中,热电偶或者其他测温仪器测得的温度变化范围不大于士2℃。7.9试验机横梁位移速度为0.5mm/min,以确保达到断裂的时间在3s~30s之间。若试样断裂的时间不在这个范围内可调整横梁位移速度。注1:横梁位移速度对试样产生的应变速率大约为1.0×10-4s-1注2:测量弯曲强度时,应力蚀或裂纹慢扩展等这些时间相关现象对一些敏感材料的影响非常重要。7.10按设定的速度对试样加载,记录临界载荷,精确到士1%或更高。7.11每次试验结束后,保存断裂的碎片以便后续检验。注:只有少数残片需要保存。很小的碎片通常是二次碎裂的结果,不包含断裂原始的信息。根据经验来确定哪些碎片是重要的并应保存的。建议试验后使用镊子拾取碎片,或者试验者戴上手套以免引入污染物影响后续的裂纹显微观察分析。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T14390--2008/IS0175652003代替GB/T14390—1993

精细陶瓷高温弯曲强度试验方法Fine ceramics (advanced ceramics,advanced technical ceramics)-Test method for flexural strength of monolithicceramics at elevated temperature(ISO17565:2003,IDT)

2008-09-18发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-05-01实施

GB/T14390—2008/IS017565:2003本标准等同采用IS017565:2003《精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷)一一高温下块体陶瓷的弯曲强度试验方法》。

本标准与ISO17565:2003相比做了下列编辑性修改:\ISO7500-1”“IEC60584-1\改为“GB/T16825.1”、“GB/T16839.1”;小数点“,”代替作为小数点的逗号“,”;删除了国际标准的附录E。

本标准代替GB/T14390-1993《工程陶瓷高温弯曲强度试验方法》。本标准与GB/T14390—1993相比主要变化如下:标题“工程陶瓷”一词修改为“精细陶瓷”;增加了名词术语(见3);

—增加了原理(见4);

试样尺寸修改为“对于跨距30mm的试验夹具,试样长度≥35mm;对于跨距40mm的试验夹具,试样长度≥45mm”(1993版的5.1;本版的6.1.1);删除图2(1993版的图2);

删除图3增加图1(1993版的2.2;本版的3.2);增加辊棒描述以及三点弯曲和四点弯曲的设备(见5.4.2~5.4.8);增加试样加工处理(见6.2);

-增加试验步骤详细内容以及说明(见7);增加了计算结果的准确度和精度及强度换算系数(见9、11);取消了异常数据取舍方法,增加了附录A(资料性附录)说明、附录B(规范性附录)倒角修正系数、附录C(规范性附录)热膨胀的修正、附录D(资料性附录))weibull尺度系数。本标准附录B和附录C是规范性附录,附录A和附录D是资料性附录。本标准由中国建筑材料联合会提出。本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国建筑材料科学研究总院。本标准参加起草单位:武汉大学、中国科学院上海硅酸盐研究所。本标准主要起草人:包亦望、宋一乐、万德田、蒋丹宇、陈调娣、张伟、胡云林、吕学良、邱岩、仇沱、本标准于1993年首次发布。

1适用范围

GB/T14390—2008/IS017565:2003精细陶瓷高温弯曲强度试验方法本标准规定了精细陶瓷和晶须或颗粒增强陶瓷复合材料的高温弯曲强度试验方法。本标准适用于材料开发、质量控制、性能表征以及设计数据采集等用途。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而构成本部分的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T16825.1一2002静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(idtISO7500-1:1999)GB/T16839.1热电偶,第1部分:分度表(GB/T16839.1—1997,idtIEC60584-1:1995)ISO3611外径千分尺

ISO14704精细陶瓷室温弯曲强度试验方法3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

flexuralstrength

弯曲强度

试样受弯曲载荷作用下断裂时的最大应力。3.2

四点弯曲four-pointbending

一种测量弯曲强度的加载方式,试样被定位在两个下辊棒和两个上辊棒之间,上下辊棒在竖直方向相对运动使试样产生弯曲[见图1(a)和(b)]。(a)四点1/4弯曲

图1弯曲加载方式

GB/T14390—2008/IS017565:2003L/2

1—一上压辊棒;

2—支撑辑棒。

注:辊棒可以是耐高温的刚性圆柱棒。3.2.1

((b)四点1/3弯曲

(c)三点弯曲

图1(续)

四点弯曲-1/4弯曲four-point-1/4pointbending四点弯曲的加载方式之一,指试样同一端的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的四分之一[见图1(a)」。

四点弯曲一1/3弯曲

four-point-1/3pointbending

四点弯曲的加载方式之一,指试样同一端的下辊棒与上辊棒的距离为跨距的三分之一[见图1(b)」。

三点弯曲three-pointbending

一种测量弯曲强度的加载方式,试样被安放在两个下辑棒和一个上辊棒之间,上辊棒位于下辊棒中间,上下辊棒相对运动使试样产生弯曲[见图1(c)]。注:推荐使用四点弯曲加载方式,因为这种方法在试样内部产生的均匀应力场区域较大。原理

高温环境下弯曲强度测试是基于常温弯曲强度的测试原理。在高温环境下于空气或惰性气氛中进行试验,通过位移与时间的关系图来监控载荷,确保试样是在弹性状态下断裂的。假定试样材料为各向同性和线弹性,对横截面为矩形的长条试样施加弯曲载荷直到试样断裂,通过试样断裂时的临界载荷、跨距和试样尺寸计算出试样的弯曲强度。2

5仪器设备

5.1试验机

GB/T14390—2008/ISO17565:2003材料试验机应具有均匀的横梁位移速度。应符合GB/T16825.1一2002的规定,显示断裂载荷的误差小于1%。

5.2加热装置

5.2.1概述

加热炉应可控制升温和保温。加热炉内可以是空气气氛、惰性气体气氛或真空气氛。若采用惰性气体气氛或真空气氛,则需要通过密封圈、真空管或相关装置来传输载荷,确保载荷损失或载荷测量误差小于临界载荷的1%。

5.2.2试样温度稳定性

加热炉保持恒温状态时温度变化应小于士2℃,以确保试样从加载直至断裂时都处在工作温度范围内。

5.2.3试样温度均匀性

试样在加热炉内能均匀受热,保持恒温15min后,试样各部位的温度差别不大于10℃。5.2.4加热炉升温速度

可以自动控制并调节升温速度,防止温度到达试验温度点后惯性升温过高。5.2.5加热炉稳定性

达到试验温度下的热平衡所需时间应可控。5.3温度测量和显示装置

5.3.1概述

使用热电偶测温计时,应具有1℃的分辨率和5℃的精度。若使用光学高温计,至少有5℃的分辨率和精度。

注:勿将分辨率与精度混淆。注意有些仪器分辨率为1℃(可直接读出),但精度却仅为10℃。例如,精度为1%的仪器在1200℃时精度为±12℃。5.3.2热电偶

采用符合GB/T16839.1的热电偶。热电偶应具有低的热惯性(金属丝的直径应不大于0.5mm)。在加热炉中的长度应该足够长以使热电偶测温计的探头尽可能接近试样或与试样接触。注1:有些加热炉为便于控制,安装一个反馈控制热电偶。另外在靠近试样的地方安置测试热电偶。注2:若试样位置可能偏移,热电偶不要太靠近试样。注3:若可能与试样发生化学反应,热电偶不能与其接触。5.3.3热电偶测温系统的校正

热电偶测温系统应定期校正。

5.3.4红外测温计

对于使用热电偶测温计不适合的情况,可采用红外测温计,尤其是在1600℃以上的高温。隐丝式、自动式、单波段光谱工作、双波段光谱工作、综合波长的高温计均可。红外测温计使用时要特别小心,以确保试验结果的准确度和精度。若加热炉有窗口,应对辐射的吸收或反射进行修正。窗口要足够大,以便发射的热辐射全部填充高温计的物镜,但不宜过大以免导致明显的热损失或者炉内的热梯度。注:参考ASTM(美国材料试验学会)E452E639,E1256和BS1041标准测试方法的第5部分。5.4试验夹具

5.4.1概述

三点弯曲或四点弯曲测试采用图1和图2所示的加载方式,推荐使用四点1/4弯曲加载方式。根3

GB/T14390—2008/IS017565:2003据试样的条件,采用加载方式可以是ISO14704中规定的半可调或全可调的夹具。如果试样的平行度满足6.1.1和图3要求,可以选用半可调和全可调任一种夹具。否则应使用全可调夹具。注1:加工过的试样具有平整和平行的表面,半可调的夹具就足够了。对于自然烧结、热处理或氧化后不经冷加工的试样不符合平行的要求,试样的扭曲会严重影响强度计算,所以一定要选用全可调的夹具。使用全可调夹具能确保辊棒均勾平滑地与试样表面接触。注2:全可调夹具具有可以自由消除摩擦的辊棒。辊棒连接可以自由地与试样表面相接触。注3:半可调夹具含可以自由滑动的辊棒。一对辊棒可以均匀地与试样表面相接触。实际情况会使测试装置的设计受到限制,氧化也会影响它的功能。在这种情况下要进行选择,功能性的偏差在试验报告中注明。5.4.2辊棒

试样由辊棒支撑和加载。辊棒的长度应不小于12mm。辊棒的直径约为试样厚度的1.5倍,建议直径4.5mm~5mm。辊棒表面应光滑,直径的均匀性误差为士0.015mm。除了三点弯曲中间的辊棒外,其他辊棒都可以自由滚动以消除摩擦(见图2)。在四点弯曲中,两个内侧辊棒可以往内自由滚动,两个外侧辊棒可以往外自由滚动。在三点弯曲中,两个外侧辊棒可以往外自由滚动,而中间的辊棒则固定不动。

注1:摩擦会影响到强度计算。圆柱辊棒放在光滑的平面上来完成夹具在高温下的滚动。辊棒可以在平面上自由滚动,如图2所示。

注2:要求中规定了辑棒的直径尺寸。辊棒不应太大,以免试样弯曲时接触点沿切线变化使弯曲力臂[图1中(a)产生过多的变化。同时也不能太小,以免在样品表面产生楔型压力或产生损害夹具的接触应力。另外由于试样的缺陷,也会因为切点偏移产生误差。5.4.3四点弯曲设备:半可调夹具四个辊棒均可自由滚动。内侧的两个平行辊棒的距离误差不大于0.015mm(5.4.2中规定辊棒长度不小于12mm)。外侧的两个平行辑棒距离误差不大于0.015mm。内侧的辊棒与外侧的辑棒独立地支撑。所有辊棒应与试样表面保持均匀的接触。外侧两个辊棒上所受的压力应相同。注:通过控制试验夹真尺寸来满足平行要求。四个辊棒都能自由滚动

(a)四点弯曲

图2半可调夹具示意图

1试样;

2-—可滚动的辊棒;

3—可滚动的加载压头。

GB/T14390—2008/IS017565:2003外侧的两个辊棒可以自由往外滚动,中间的辊棒不能滚动(b)三点弯曲

图2(续)

四点弯曲设备:全可调夹具

四个辊棒都能自由滚动。三个辊棒独立可调与试样表面相匹配。第四个辊棒固定。四个辊棒应均匀一致地与试样表面接触,受相同压力。5.4.5三点弯曲设备:半可调夹具外侧的两个支撑辊棒可以自由往外滚动,中间的辊棒应该置于中间位置,且不需要滚动。外侧互相平行,两个辊棒之间的距离误差应小于0.015mm(5.4.2中规定辊棒长度应不小于12mm)。外侧的两个辊棒要可调,均匀接触试样下表面,中间的辊棒接触试样上表面。三个辊棒应平行且均匀地横跨长条试样表面。夹具要能保证外侧的两个辊棒受到相同压力。注:可以通过控制夹具尺寸来满足平行要求。5.4.6三点弯曲设备:全可调夹具外侧的两个支撑辊棒可以向外滚动。中间的辊棒固定。辊棒中任意两个相互独立可调并与试样表面配合。三个辊棒与试样表面保持一致均匀的接触。夹具设计时要使外侧的两个辊棒受到的压力相等。

5.4.7辊棒的定位

辊棒的定位应精确到士0.10mm。三点弯曲装置中的中间辊棒应安放在另外两个辊棒中间位置,误差为士1.00mm。四点弯曲装置中的两个中间辊棒应在另外两个中间,误差为士0.10mm。注1:辑棒的位置可由最后定位的平行线确定,必要时在开始加载时停止试验来确定辑棒的位置。也可用移动的显徽镜或其他设备来测量跨距,精确到0.10mm。跨距同样可以通过测量定位装置之间的距离然后加上(外侧)或减去(内侧)辊棒的半径来确定。注2:一些夹具的辑棒可以与正方形槽间隙配合。辊棒与的间隙应足够小以确保跨距在本标准规定的范围内。通常不确定辊棒是与正方形槽内侧接触还是与外侧接触,因此有的辊棒可以自由滚动而有的则不能。这将导致不可预测的摩擦误差。使用类似的夹具时应引起注意。5

GB/T14390—2008/IS017565:20035.4.8夹具材料

在试验条件下,夹具的材料应尽可能是情性的。若试验在空气中进行,夹具应具有较好的抗氧化性能,夹具与试样的化学反应可以忽略,几乎不污染试样。在试验温度范围内加载时应保证夹具处于弹性状态。辊棒可由弹性模量应在200GPa到500GPa之间,高温弯曲强度大于275MPa的陶瓷材料制成。注1:辊棒应经常清理。可以使用碳化硅砂纸清理夹具上的氧化层和化学反应产物。注2:各种级别的碳化硅或刚玉都可以用作辊棒材料。热压或含有添加物烧结的碳化硅在温度高于1500℃时仍然保持弹性。渗硅碳化硅和高纯度的氧化铝比较便宜,但在温度高于1200℃时会发生蟠变。重结晶碳化硅在高温2000℃时仍然保持弹性,但由于多孔而强度低。石量是很好的耐火材料,但只能用于惰性气体环境,硬度低,而且弹性模量较低。

注3:有些情况下,夹具和辊棒可以选用不同的材料。比如,烧结碳化硅辊棒可以和热压碳化硅夹具配合使用。烧结碳化硅是脆性的,强度中等,但因为加入少添加剂而具有很强的抗氧化能力。热压碳化硅强度高,但容易氧化或与试样反应。

5.4.9夹具

夹具应能够适合试验载荷和试验温度。将一个大陶瓷块放人夹具代替小试样,在试验温度下加载至预期临界载荷测到的位移作为系统误差。加载系统和夹具必须有足够高的刚度。总的位移的70%以上应该是由于试验样品的变形所导致的。注:总的位移由样品变形盘和系统误差两部分组成。5.5千分尺

使用符合IS03611中所规定的分辨率为0.002mm的于分尺测量试样尺寸。测量时,千分尺与样品表面接触部分不应有球状的或者尖锐的端部,否则会损坏样品。也可使用其他分辨率为0.002mm或更高的测量仪器。

6试样

6.1试样尺寸

6.1.1试样机械加工

依据标准ISO14704准备试样。试样尺寸如图3所示。横截面公差为士0.5mm。对应的长度方向的平行度公差为士0.015mm。

6.1.2自然烧制或热处理的试样

试样尺寸可以根据要求有所变化。试样尺寸如图3所示。四点弯曲加载时试样的初始弯曲要足够小,如图3(c)所示,样品的弯曲度应小于0.4mm。三点弯曲测试中,夹具跨距为30mm时,最大弯曲挠度应小于0.8mm;夹具跨距为40mm时,最大弯曲挠度应小于1.3mm。另外,与辊棒接触的宽为4mm的样品表面的平面度应小于0.15mm。如果与6.1.1和图3中的规定有偏差要在试验报告中注明。若试样扭曲,要特别注明沿着试样长度方向的扭曲度估计值。注1:自然烧制试样指烧结后未经任何加工处理的试样。注2:严重扭曲(图3(b)]或弯曲的[图3(c)]试样会影响相应夹具的准确度和精度。正常情况下试样的固有误差和初始弯曲很小,通常远小于1%。试样表面反应层或不规则也会影响夹具上的力的分布。注3:通过把试样的一一端固定在平面上,观察另一端来估计试样的弯曲程度。如果试样弯曲,试样的一边棱将翘起脱离平面。通过插人不同厚度的垫片来估计试样翘起端与平面之间距离。试样弯曲度为sin\1(间隙距离1/4),见图3(c)。

注4:全可调夹具在测试扭曲试样时会有一定的局限。用户应该了解这些局限性,并避免使用过度扭曲的试样。6

1表面棱边;

2-偏移距离;

3——挠度,倒角或圆角。

6.2试样制备

6.2.1概述

(a)标准试样

GB/T14390—2008/IS017565:2003单位为毫米

0.12±0.03

(b)自然烧制或热处理后的试样(扭转示意图),见6.1.2(c)自然烧制或热处理后的试样(弯曲示意图),见6.1.23试样

本标准允许制备试样选用几种不同的方法。一般来讲,样品的末端表面不需要做特殊的处理。宽为4mm的表面上的两个长边缘要按图3所示倒角或修成圆角。建议最好四个长边都能倒角或修为圆角。本标准没有表面光洁度要求,但建议能够注明表面光洁度并写进试验报告。试样可以通过以下方法制备:

自然烧制;此内容来自标准下载网

GB/T14390—2008/IS017565:2003b)一般的烧结后冷加工制备试样;c)从烧结物的工件上切下一部分加工成标准样;d)按照ISO14704中的规定制备。注:试样表面处理过程中产生的加工裂纹(尤其是试样表面下的微裂纹)对弯曲强度有较大影响。加工缺陷可能是随机影响因素,也可能是强度特性的固有误差。表面处理还会产生残余应力。试样加工(包括抛光处理)可能消除先前冷加工造成的表面微缺陷,对于粗加工产生的加工误差不能消除。6.2.2倒角

试样的长边要倒角45°,误差为0.12mm士0.03mm,如图3所示。也可以修成半径为0.15mm士0.05mm的圆角。倒角应在试样表面精加工完成后进行。加工方向应与试样长轴方向平行。本标准中规定的倒角最大尺寸可能会对弯曲强度产生1%的误差。因为某种原因倒角大于规定尺寸(如大块的脱落),应依据附录B对试样横截面惯性模量减小部分进行应力校正。自然烧制的试样应在烧制前倒角。

6.2.3试样保存

试样要小心保存以免试样加工后引人损伤。试样储藏时应相互隔离,避免彼此碰撞。6.2.4试样数量

评价试样平均弯曲强度时,最少需要10个试样。如果要进行一个统计强度分析(例如,Weibull统计分析),则至少需要30个试样。注:使用30个以上试样有助于以最少的样品数获得可靠的强度分布参数,例如Weibull模数。使用30个试样同样有助于检测可能存在的缺陷概率。7试验步骤

7.1用分辨率为0.002mm的千分尺来测量试样宽度b,高度h。试样尺寸测量可以在试验前或试验后进行。试验前测量试样尺寸,应尽可能沿试样长度方向靠近中间测量,并注意避免千分尺损伤试样表面。在试验后测量试样尺寸,则应在试样的断口处或在靠近断口处测量。7.2根据样品状态选择合适的三点和四点弯曲夹具。推荐选用四点弯曲夹具。当试样不符合平行度的要求时,必须使用全可调的夹具。7.3应确保测试辊棒的清洁,确保清理掉辊棒氧化层或者表面化学反应产物。确保辊棒能自由滚动。7.4试样安放时,使4mm宽的表面与辊棒接触。如果试样只有两个长边有倒角,应把这两个长边所在面放在受拉面。避免损伤试样并小心调整试样。确保试样和夹具的对中。试样悬在外辊棒两端的部分应大致相等。试样的摆放要确保4mm宽的表面上偏移量e小于0.1mm,以保证载荷对中,如图4所示。

注1:建议使用定位块定位试件。在全连接夹具中尤为重要,因为全连接夹具可能会导致试件的偏移。设计夹具时不能有过大的偏移。

注2:如果加热炉的布局不便于通过夹取试件来调整试件,可以采用调准夹具。也可以在加热炉外面调准试件。必须小心以确保试件在这个过程中不移动。如果可能移动,可以使用类似聚苯乙烯的暂时粘接剂把试件和轴承固定在合适的位置。粘接剂会在炉中烧掉,确保其他部分位置的准确。8

依据7.4中说明,偏移量e应小于0.1mm。P/2

图4试样与载荷对中

GB/T14390—2008/IS017565:2003P/2

7.5加热到200℃~300℃时,向试样施加不超过标准预期破坏压力10%的微小载荷。条件允许时检查所有辊棒和试样的接触线确保均匀线性加载。若加载不均匀,则卸掉试样调整夹具直到加载均匀。确保辊棒处在正确的起始位置,然后卸载并使压头与夹具之间留一点空隙。注:标记试样按室温下按标准ISO14704中规定。否则标记材料可能污染试样或加热炉。7.6可在试样下面放置软的陶瓷垫片,以防试样破坏后撞击而产生的碎片损伤夹具。必须确保垫片在试验温度下不与试样或夹具发生化学反应。陶瓷垫片不能影响试样的调整及夹具连接和辊棒滚动,也不要对试样或夹具产生额外压力。注:陶瓷垫片有利于保护一次破裂的碎片,便于后续的显微分析。7.7试样要加热到试验温度后再加载。注意确保夹具的热膨胀不会使试样承受的预加载荷超过平均断裂应力的10%。

7.8达到试验温度后,试样应在该温度下保温一段时间直到温度稳定。保温时间要在试验报告中注明。试验过程中,热电偶或者其他测温仪器测得的温度变化范围不大于士2℃。7.9试验机横梁位移速度为0.5mm/min,以确保达到断裂的时间在3s~30s之间。若试样断裂的时间不在这个范围内可调整横梁位移速度。注1:横梁位移速度对试样产生的应变速率大约为1.0×10-4s-1注2:测量弯曲强度时,应力蚀或裂纹慢扩展等这些时间相关现象对一些敏感材料的影响非常重要。7.10按设定的速度对试样加载,记录临界载荷,精确到士1%或更高。7.11每次试验结束后,保存断裂的碎片以便后续检验。注:只有少数残片需要保存。很小的碎片通常是二次碎裂的结果,不包含断裂原始的信息。根据经验来确定哪些碎片是重要的并应保存的。建议试验后使用镊子拾取碎片,或者试验者戴上手套以免引入污染物影响后续的裂纹显微观察分析。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。