GB/T 12208-2008

基本信息

标准号: GB/T 12208-2008

中文名称:人工煤气组分与杂质含量测定方法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1990-01-04

实施日期:2009-06-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:8265561

标准分类号

标准ICS号:石油及相关技术>>75.060天然气

中标分类号:工程建设>>供热、供气、空调及制冷工程>>P45供热、供气、空调及制冷工程综合

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:36页

标准价格:26.0 元

计划单号:20060296-T-333

出版日期:2009-06-01

相关单位信息

首发日期:1990-01-04

起草单位:中国市政工程华北设计研究院、太原市煤气公司、广州迪森家用锅炉制造有限公司等

归口单位:住房和城乡建设部

发布部门:住房和城乡建设部

主管部门:住房和城乡建设部

标准简介

本标准规定了城镇燃气中人工煤气的组分以及焦油和灰尘、萘、氨、硫化氢等杂质含量的分析范围、原理、试剂和材料、仪器、取样、分析、结果计算和精密度等的要求。本标准适用于GB/T 13611规定的人工煤气组分及杂质的分析。 GB/T 12208-2008 人工煤气组分与杂质含量测定方法 GB/T12208-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 75.160.30

中华人民共和国国家标准

GB/T12208—2008

代替GB/T12208—1990、GB/T12209.1—1990、GB/T12209.2—1990、GB/T12210—1990、GB/T12211—1990人工煤气组分与杂质含量测定方法Test methods of components and impurities of the manufactured gas2008-11-04发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标淮化管理委员会

2009-06-01实施

GB/T12208—2008

规范性引用文件

组分化学分子式

人工煤气组分的化学分析方法

人工煤气中焦油和灰尘含量的测定人工煤气中萘含量的测定

苦味酸法

气相色谱法

人工煤气中氨含量的测定·

中和滴定法:

纳氏试剂分光光度法·

8人工煤气中硫化氢含量的测定

8.1碘量法

亚甲基蓝分光光度法

附录A(规范性附录)

附录B(资料性附录)

换算至标准状态下的取样体积的公式试验报告

GB/T12208—2008

本标准代替GB/T12208一1990《城市燃气中焦油和灰尘含量的测定方法》、GB/T12209.1一1990《城市燃气中萘含量测定苦味酸法》、GB/T12209.2一1990《城市燃气中萘含量测定气相色谱法》、GB/T12210—1990《城市燃气中氨含量测定》和GB/T12211—1990《城市燃气中硫化氢含量测定》。本标准与GB/T12208—1990、GB/T12209.1—1990、GB/T12209.2—1990、GB/T12210—1990和GB/T12211—1990相比,主要变化如下:标准名称修改为“人工煤气组分与杂质含量测定方法”;一增加了人工煤气组分含量的化学分析方法;增加了计算结果表示到小数点后的位数;增加了硫化氢含量碘量法测定的反应式;修改了人工煤气中杂质含量的取样位置;修改了人工煤气中氨含量中和滴定法测定的精密度;删除了人工煤气中硫化氢分析方法中的乙酸铅试纸法:增加了附录A《换算至标准状态下的取样体积的公式》和附录B《试验报告》。本标准附录A为规范性附录;附录B为资料性附录。本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出,本标准由住宅和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。本标准主要起草单位:中国市政工程华北设计研究院、太原市煤气公司、广州迪森家用锅炉制造有限公司、上海燃气集团、国家燃气用具质量监督检验中心。本标准主要起草人:李娟、俞永娟、徐伟、周晓民、渠艳红。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T12208—1990;

GB/T12209.1—1990;

GB/T12209.2—1990;

GB/T12210—1990;

——GB/T12211—1990。

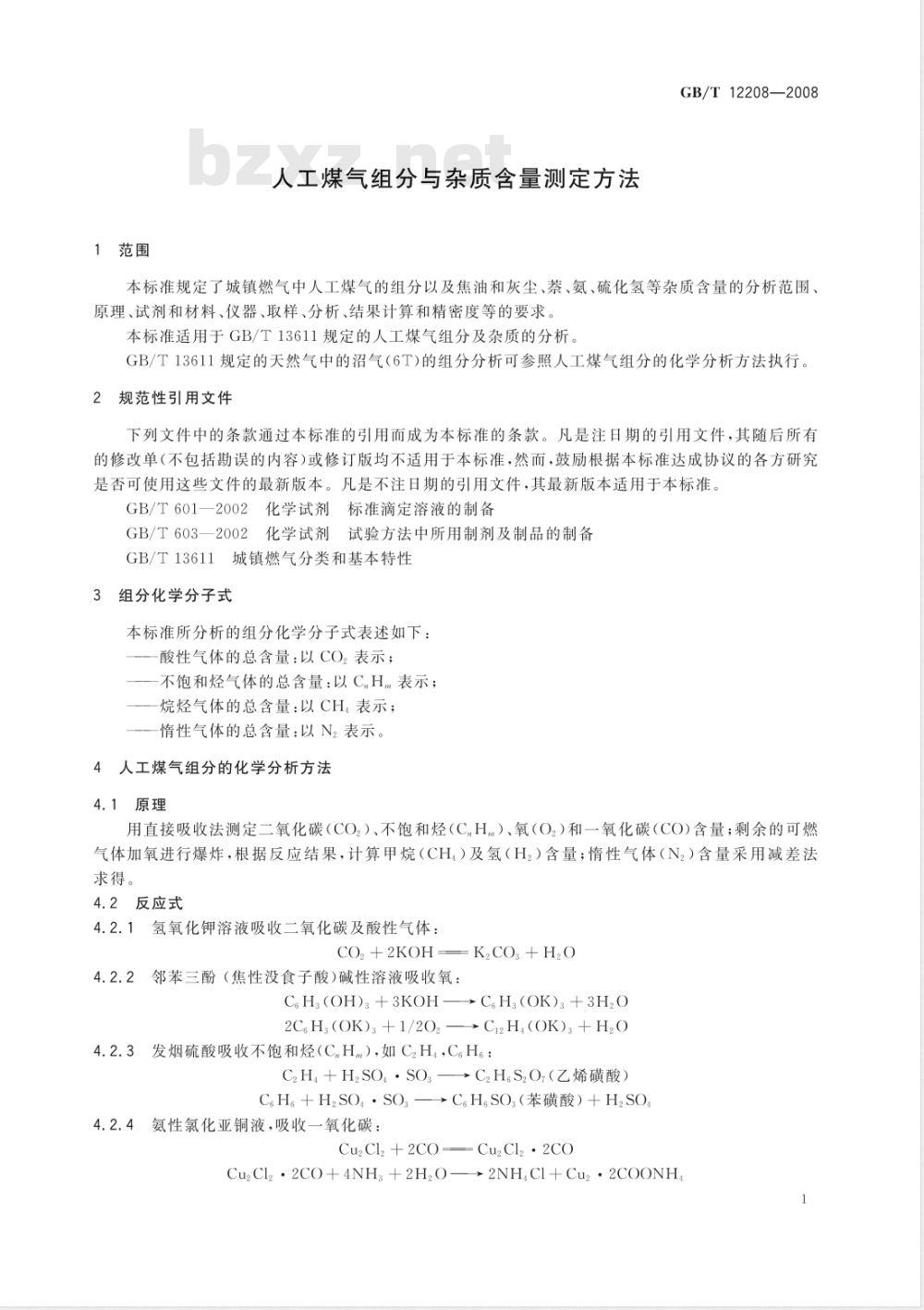

1范围

人工煤气组分与杂质含量测定方法GB/T 12208—2008

本标准规定了城镇燃气中人工煤气的组分以及焦油和灰尘、萘、氨、硫化氢等杂质含量的分析范围、原理、试剂和材料、仪器、取样、分析、结果计算和精密度等的要求。本标准适用于GB/个13611规定的人工煤气组分及杂质的分析,GB/T13611规定的天然气中的沼气(6T)的组分分析可参照人工煤气组分的化学分析方法执行。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T601一2002化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T603一2002化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T13611城镇燃气分类和基本特性3组分化学分子式

本标准所分析的组分化学分子式表述如下:酸性气体的总含量:以CO表示:一不饱和烃气体的总含量:以C,Hm表示;烷烃气体的总含量:以CH表示;情性气体的总含量:以N2表示。4人工煤气组分的化学分析方法

4.1原理

用直接吸收法测定二氧化碳(CO)、不饱和烃(C,H,)、氧(O2)和一氧化碳(CO)含量;剩余的可燃气体加氧进行爆炸,根据反应结果,计算甲烷(CH)及氢(H2)含量;惰性气体(N2)含量采用减差法求得。

4.2反应式

4.2.1氢氧化钾溶液吸收二氧化碳及酸性气体:CO2+2KOHK,CO:+H2O

邻苯三酚(焦性没食子酸)碱性溶液吸收氧:4.2.2

CH(OH):+3KOH—→CHs(OK)+3H2O2C,H,(OK)+1/2O—→CH(OK)+H2O4.2.3发烟硫酸吸收不饱和烃(C,Hm),如C2H4,C.Hs:C,H+H2SO,·SO→C,H.S,O(乙烯磺酸)C,H+H,SO4·SO→CHSO(苯磺酸)+H2SO4.2.4氨性氯化亚铜液,吸收一氧化碳:Cu2 Cl2 + 2CO- Cuz Cl2 · 2COCuzCl2·2CO+4NH;+2HO—→2NHCl+Cu2·2COONH1

GB/T12208—2008

4.2.5甲烷和氢加氧发生爆炸反应:CH, +20,电火花CO2 + 2H,0

2H2+O。电火烂2H:0

4.3试剂和材料

下列试剂和材料中除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

以(%)表示的均指质量分数,只有“氧气含量大于99%”中的(%)为体积分数。4.3.1氢氧化钾(KOH);

4.3.2焦性没食子酸(邻苯三酚)[C,H(OH)3];4.3.3硫酸(H2SO4):密度为1.84g/mL,含量95%~98%;4.3.4氯化亚铜(CuzCl2);

4.3.5氯化铵(NH4CI);

硫酸钠(NazSO):化学纯;

氯化钠(NaCI):化学纯;

氨水(NH3·H.O):密度为0.88g/mL,含量25%~28%;4.3.9

甲基橙:化学纯;

液体石蜡;

发烟硫酸(H2SO·SO):三氧化硫含量20%~30%。发烟硫酸灌入吸收管后,通大气的透气4.3.11

口上应套橡皮袋以防三氧化硫外逸4.3.12

氢氧化钾溶液(30%):称取30g氢氧化钾,溶于70mL水中。焦性没食子酸碱性溶液:称取10g焦性没食子酸,溶于100mL氢氧化钾溶液(30%)中。焦性4.3.132

没食子酸的碱性溶液在灌人吸收管后,通大气的液面上应加液体石蜡隔绝空气。4.3.14氨性氯化亚铜溶液:称取27g氯化亚铜和30g氯化铵,加入100mL蒸馏水中,搅拌成混浊液,灌人吸收管内,并加人紫铜丝。其后加人氨水(密度为0.88g/mL)至吸收液澄清,通大气的液面上应加液体石蜡隔绝空气。氨性氯化亚铜溶液分别装在两只吸收管中,前只吸收管在使用一定次数后,须更换新溶液,后一只吸收管改为前一只吸收管继续使用。4.3.15硫酸溶液(10%):量取5.5mL~6.0mL硫酸(密度为1.84g/mL),缓缓注人100mL水中,加人1~2滴甲基橙指示液显红色。4.3.16氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.1mol/L]:按GB/T601—2002中4.1制备。4.3.17甲基橙指示液(1g/L):应按GB/T603—2002中4.1.4.8制备。4.3.18封闭液:将煤气贮罐中的煤气饱和水或煤气饱和蒸馏水过滤后,加人硫酸钠或氯化钠,至室温下饱和,倒出澄清液。在不断搅拌的同时加人硫酸(密度为1.84g/mL)。用氢氧化钠标准滴定溶液滴定,确定封闭液中硫酸浓度为1.5%土0.5%时,加入几滴甲基橙,即可使用。在使用一段时间后,必须进行硫酸含量的分析,保证硫酸含量在1.5%土0.5%。4.3.19

9氧气(O):含量大于99%。

4.3.20紫铜丝。

4.3.21软质聚乙烯管或聚氯乙烯管或硅橡胶管:5mm×7mm或6mm×9mm。4.4仪器

4.4.1煤气组分分析仪:奥氏式(仪器型号不限,但必须保证分析原理和精密度与本标准一致)。量气管的容量为100mL,分度值0.2mL。如图1所示。4.4.2高频火花发生器:220V,50Hz。4.4.3天平:分度值0.5g。

4.4.4铝箔复合膜取样袋或橡皮袋。一接触式吸收管,盛氢氧化钾溶液(30%);接触式吸收管,盛发烟硫酸:

接触式吸收管,盛焦性没食子酸碱性溶液;4、5-

鼓泡式吸收管,盛氨性氯化亚铜溶液:接触式吸收管,盛硫酸溶液(10%);爆炸管;

铂丝极,接收火花发生器;

水冷夹套管;

量气管;

封气水准瓶;

进样直通旋塞:

吸收管旋塞(七只);

梳形管;

中心三通旋塞,

图1煤气组分分析仪示意图

4.5取样

GB/T12208—2008

取样可采用取样瓶的排水集气法或铝箔复合膜取样袋、橡皮袋取气法。取样瓶法可在微负压或正压气流的管道上取样,取样瓶内盛的应是封闭液。铝箔复合膜取样袋、橡皮袋可在正压气流的管道上取样。取样前均须用样气置换3~4次。取样时注意不要带人外界空气。取样瓶或取样袋存放气样时间不宜超过2h。

GB/T12208—2008

4.6分析步骤

4.6.1准备工作

宜按图1所示安装组分分析仪,在安装组分分析仪之前,应先测定梳形管和七只吸收管旋塞上端的体积。各旋塞壳芯之间的润滑脂要涂得均匀,且旋转灵活。量气管内和爆炸管内不应有任何油脂等沾污物,应保持清洁。

检查整套分析仪的严密性,保证不漏气。方法如下:把进样直通旋塞、吸收管旋塞关闭,将中心三通旋塞处在量气管和梳型管连通位置,使量气管内存有一定量的气体。然后将水准瓶放在仪器上方,5min后气体体积没有减少,说明仪器不漏气。将各吸收管内吸收液的液面都调在吸收管旋塞下面,不得超过旋塞。4.6.2进样

a)先将量气管中的气体排出,使量气管的液面升到零点,关闭进样直通旋塞;b)取样瓶或取样袋上的硅橡胶管与分析仪接通,打开硅橡胶管上的夹子,打开分析仪进样直通旋塞;

使样气流进量气管中,约20mL~30mL,关闭进样直通旋塞,再旋转中心三通旋塞,将水准瓶c)

升高,使量气管内的样气放空,直到量气管液面升至零点,如此至少三次;d)取准100mL样气(包括梳形管和吸收管旋塞上端的体积),平衡压力,使压力与大气压相同后,关闭进样直通旋塞。

4.6.3吸收二氧化碳

a)打开氢氧化钾溶液吸收管旋塞,与量气管接通,升高水准瓶,使量气管内的气体压入吸收管,而量气管液面上升近零点时,降低水准瓶使气体吸回量气管中,然后重新把气体送人吸收管,如此来回须吸收7~8次;

b)在最后一次把气体全部吸回量气管,使吸收管内液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;c)当量气管内的压力与大气压相同时,读取体积数,然后重复上述操作来回吸收,再读取体积数,直至与前次吸收后的体积数相同时,减少的体积数即为二氧化碳的体积数值。4.6.4吸收不饱和烃

a)打开盛有发烟硫酸吸收管的旋塞,使上述剩余下来的气体流人吸收管中,用升降水准瓶的方法,使气体至少来回18次与吸收管中发烟硫酸作用,最后降低水准瓶使气体全部吸回量气管,使吸收管中的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;打开盛有氢氧化钾溶液吸收管的旋塞,除去三氧化硫,用升降水准瓶的方法,使气体与氢氧化b)

钾溶液反复接触4~5次,如还有酸雾,继续吸收,直至与前次吸收后的体积数相同;最后将全部气体吸回量气管,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;c)

d)当量气管内的压力与大气压相同时读取体积数;e)而后重复上面的操作,直到与前次吸收后的体积数相同为止。减少的体积数即为不饱和烃的体积数值。

4.6.5吸收氧

用盛有焦性没食子酸碱性溶液的吸收管进行吸收,来回至少8次,操作步骤同4.6.3吸收二氧化碳。

4.6.6吸收一氧化碳

用氨性氯化亚铜溶液吸收,先分三步:第一步:用旧的一只氨性氯化亚铜溶液吸收管吸收剩余气体至少8次,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞。

第二步:打开新的一只氨性氯化亚铜溶液吸收管旋塞进行吸收至少15次,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞。

GB/T12208—2008

第三步:打开硫酸溶液吸收管旋塞吸收气体中的氨,来回至少吸收4次,使硫酸溶液吸收管中液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞,读取体积数再重复第二步、第三步操作,直至两次读取的体积数相同时,减少的体积数即为一氧化碳的体积数值。

注:以上吸收是按4.6.3~4.6.6顺序进行,此顺序中不饱和烃与氧可前后互换,但二氧化碳必须先吸收,一氧化碳必须最后吸收。

分析甲烷和氢

根据分析的气体分类,按表1取一定量吸收后剩余的气体于量气管中,多余的气样存放于硫酸a)

溶液吸收管中;

在中心三通旋塞处加规定的氧气量,旋转中心三通旋塞,混合后记下量气管体积数,为爆炸前体积Vs;

然后进行爆炸,爆炸次数根据表1确定;c)

例如分析焦炉气时,打开中心三通旋塞与爆炸管连通,再打开爆炸管旋塞,使约10mL混合气送入爆炸管,关闭爆炸管旋塞,上面中心三通旋塞按顺时针转45°,用高频火花发生器点火进行爆炸,第一次爆炸后,打开爆炸管旋塞再放人量气管剩余下的气体约20mL左右,混人已爆炸气体中,关闭爆炸管旋塞,点火使之再爆炸。在同样操作下须按规定进行第三次、第四次爆炸;d)

全部爆炸后,将爆炸管内爆炸后的升温气体压人量气管内来回冷却,上升液面到爆炸管的旋塞e)

下面,下降爆炸管内液面高度恰为铂丝下1cm,这样称冷却一次;f)

如此从爆炸管至量气管来回冷却应为五次半;冷却后使全部气体流人量气管中,关闭爆炸管旋塞,旋转量气管上中心三通旋塞,记下量气管g)

体积数,为爆炸后体积V。;

再将此爆炸后气体用氢氧化钾溶液吸收,除去二氧化碳后,再读取量气管中剩余气体的体积h)

为V,。

表1不同气样进行爆炸的技术要求气体分类

混合煤气

焦炉气、纯炭化

炉气、油制气

水煤气

发生炉气

吸收后剩余气体倍数

全部气体

计算倍数

加人氧气量,

60~70

爆炸次数

分四次

分四次

分三次

只一次

分四次

各次气体量/

约10,20,30,40

约10,20,30,40

约10,30,>50

约10,20,30,40

注1:防止爆炸过分剧烈,加氧量必须调节,使可爆混合气浓度略高于爆炸下限,不可接近化学计量的需氧量注2:沼气的可燃组分含量是按甲烷45%~56%,氢小于10%,如甲烷、氢的含量超过上述范围,则爆炸取样体积、加氧量、爆炸次数等要求,由分析人员酌情调整4.6.8吸收液的更换:根据所分析的气样中各组分含量及各吸收液吸收效率的不同,确定吸收液的使用次数,部分吸收液因长时间放置也会失效,均应及时更换。4.7结果计算

4.7.1人工煤气中二氧化碳含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(1)计算:5

GB/T12208—2008

式中:

V。一样气的取样体积(含梳形管和吸收管旋塞上端的体积)的数值,单位为毫升(mL);Vi——100.0mL样气吸收尽二氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.2人工煤气中不饱和烃含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(2)计算:p

式中:

剩余样气吸收尽不饱和烃后的体积的数值,单位为毫升(mL)。V

4.7.3人工煤气中氧含量以体积分数Φ3计,数值以(%)表示,按式(3)计算:Vz-V× 100

式中:

剩余样气吸收尽氧后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.4人工煤气中一氧化碳含量以体积分数4计,数值以(%)表示,按式(4)计算:Vs-Va

式中:

剩余样气吸收尽一氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.5人工煤气中甲烷含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(5)计算:ps

式中:

R—计算倍数;

R(V。

爆炸后冷却的样气的体积的数值,单位为毫升(mL);爆炸后冷却的样气再吸收尽二氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)4.7.6人工煤气中氢含量以体积分数Φ。计,数值以(%)表示,按式(6)计算:。 = 2R[V.-Ve=2(V-V)] × 1003V。

式中:

爆炸前剩余样气与加入氧混合后的体积的数值,单位为毫升(mL)4.7.7人工煤气中氮含量以体积分数Φ,计,数值以(%)表示,按式(7)计算: = 100%

计算结果表示到小数点后一位。4.8精密度

精密度应按表2和表3。

表2在重复性条件下获得的两次独立测试结果的允许绝对差值燃气种类

人工煤气

二氧化碳

不饱和烃

一氧化碳

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(7)

单位:%

燃气种类

人工煤气

4.9试验报告

GB/T12208—2008

表3在再现性条件下获得的两次独立测试结果的允许绝对差值二氧化碳

试验报告内容参见附录B。

不饱和烃

5人工煤气中焦油和灰尘含量的测定5.1原理

一氧化碳

单位:%

一定体积的人工煤气,通过已知质量的滤膜,以滤膜的质量增加量和取样体积,计算出焦油和灰尘的含量。

5.2材料和仪器

a)49型或59型超精细玻璃纤维滤膜,滤膜孔径0.24μm;聚乙烯薄膜垫圈;免费标准bzxz.net

橡胶垫圈;

镊子;

取样器:如图2所示;

单位为毫米

分析天平,分度值0.1mg;

g)干燥器,内装变色硅胶;

2150X15

图2取样器(材质:尼龙)

h)湿式气体流量计:0.5m2/h,分度值0.02L;i)大气压力计:分度值o.1kPa。5.3取样

5.3.1取样位置及要求

取样点应选在气流平稳的直管段管道上,与管道弯曲部分和截面形状急剧变化部分的距离,不小于

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T12208—2008

代替GB/T12208—1990、GB/T12209.1—1990、GB/T12209.2—1990、GB/T12210—1990、GB/T12211—1990人工煤气组分与杂质含量测定方法Test methods of components and impurities of the manufactured gas2008-11-04发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标淮化管理委员会

2009-06-01实施

GB/T12208—2008

规范性引用文件

组分化学分子式

人工煤气组分的化学分析方法

人工煤气中焦油和灰尘含量的测定人工煤气中萘含量的测定

苦味酸法

气相色谱法

人工煤气中氨含量的测定·

中和滴定法:

纳氏试剂分光光度法·

8人工煤气中硫化氢含量的测定

8.1碘量法

亚甲基蓝分光光度法

附录A(规范性附录)

附录B(资料性附录)

换算至标准状态下的取样体积的公式试验报告

GB/T12208—2008

本标准代替GB/T12208一1990《城市燃气中焦油和灰尘含量的测定方法》、GB/T12209.1一1990《城市燃气中萘含量测定苦味酸法》、GB/T12209.2一1990《城市燃气中萘含量测定气相色谱法》、GB/T12210—1990《城市燃气中氨含量测定》和GB/T12211—1990《城市燃气中硫化氢含量测定》。本标准与GB/T12208—1990、GB/T12209.1—1990、GB/T12209.2—1990、GB/T12210—1990和GB/T12211—1990相比,主要变化如下:标准名称修改为“人工煤气组分与杂质含量测定方法”;一增加了人工煤气组分含量的化学分析方法;增加了计算结果表示到小数点后的位数;增加了硫化氢含量碘量法测定的反应式;修改了人工煤气中杂质含量的取样位置;修改了人工煤气中氨含量中和滴定法测定的精密度;删除了人工煤气中硫化氢分析方法中的乙酸铅试纸法:增加了附录A《换算至标准状态下的取样体积的公式》和附录B《试验报告》。本标准附录A为规范性附录;附录B为资料性附录。本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出,本标准由住宅和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。本标准主要起草单位:中国市政工程华北设计研究院、太原市煤气公司、广州迪森家用锅炉制造有限公司、上海燃气集团、国家燃气用具质量监督检验中心。本标准主要起草人:李娟、俞永娟、徐伟、周晓民、渠艳红。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T12208—1990;

GB/T12209.1—1990;

GB/T12209.2—1990;

GB/T12210—1990;

——GB/T12211—1990。

1范围

人工煤气组分与杂质含量测定方法GB/T 12208—2008

本标准规定了城镇燃气中人工煤气的组分以及焦油和灰尘、萘、氨、硫化氢等杂质含量的分析范围、原理、试剂和材料、仪器、取样、分析、结果计算和精密度等的要求。本标准适用于GB/个13611规定的人工煤气组分及杂质的分析,GB/T13611规定的天然气中的沼气(6T)的组分分析可参照人工煤气组分的化学分析方法执行。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T601一2002化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T603一2002化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T13611城镇燃气分类和基本特性3组分化学分子式

本标准所分析的组分化学分子式表述如下:酸性气体的总含量:以CO表示:一不饱和烃气体的总含量:以C,Hm表示;烷烃气体的总含量:以CH表示;情性气体的总含量:以N2表示。4人工煤气组分的化学分析方法

4.1原理

用直接吸收法测定二氧化碳(CO)、不饱和烃(C,H,)、氧(O2)和一氧化碳(CO)含量;剩余的可燃气体加氧进行爆炸,根据反应结果,计算甲烷(CH)及氢(H2)含量;惰性气体(N2)含量采用减差法求得。

4.2反应式

4.2.1氢氧化钾溶液吸收二氧化碳及酸性气体:CO2+2KOHK,CO:+H2O

邻苯三酚(焦性没食子酸)碱性溶液吸收氧:4.2.2

CH(OH):+3KOH—→CHs(OK)+3H2O2C,H,(OK)+1/2O—→CH(OK)+H2O4.2.3发烟硫酸吸收不饱和烃(C,Hm),如C2H4,C.Hs:C,H+H2SO,·SO→C,H.S,O(乙烯磺酸)C,H+H,SO4·SO→CHSO(苯磺酸)+H2SO4.2.4氨性氯化亚铜液,吸收一氧化碳:Cu2 Cl2 + 2CO- Cuz Cl2 · 2COCuzCl2·2CO+4NH;+2HO—→2NHCl+Cu2·2COONH1

GB/T12208—2008

4.2.5甲烷和氢加氧发生爆炸反应:CH, +20,电火花CO2 + 2H,0

2H2+O。电火烂2H:0

4.3试剂和材料

下列试剂和材料中除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

以(%)表示的均指质量分数,只有“氧气含量大于99%”中的(%)为体积分数。4.3.1氢氧化钾(KOH);

4.3.2焦性没食子酸(邻苯三酚)[C,H(OH)3];4.3.3硫酸(H2SO4):密度为1.84g/mL,含量95%~98%;4.3.4氯化亚铜(CuzCl2);

4.3.5氯化铵(NH4CI);

硫酸钠(NazSO):化学纯;

氯化钠(NaCI):化学纯;

氨水(NH3·H.O):密度为0.88g/mL,含量25%~28%;4.3.9

甲基橙:化学纯;

液体石蜡;

发烟硫酸(H2SO·SO):三氧化硫含量20%~30%。发烟硫酸灌入吸收管后,通大气的透气4.3.11

口上应套橡皮袋以防三氧化硫外逸4.3.12

氢氧化钾溶液(30%):称取30g氢氧化钾,溶于70mL水中。焦性没食子酸碱性溶液:称取10g焦性没食子酸,溶于100mL氢氧化钾溶液(30%)中。焦性4.3.132

没食子酸的碱性溶液在灌人吸收管后,通大气的液面上应加液体石蜡隔绝空气。4.3.14氨性氯化亚铜溶液:称取27g氯化亚铜和30g氯化铵,加入100mL蒸馏水中,搅拌成混浊液,灌人吸收管内,并加人紫铜丝。其后加人氨水(密度为0.88g/mL)至吸收液澄清,通大气的液面上应加液体石蜡隔绝空气。氨性氯化亚铜溶液分别装在两只吸收管中,前只吸收管在使用一定次数后,须更换新溶液,后一只吸收管改为前一只吸收管继续使用。4.3.15硫酸溶液(10%):量取5.5mL~6.0mL硫酸(密度为1.84g/mL),缓缓注人100mL水中,加人1~2滴甲基橙指示液显红色。4.3.16氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.1mol/L]:按GB/T601—2002中4.1制备。4.3.17甲基橙指示液(1g/L):应按GB/T603—2002中4.1.4.8制备。4.3.18封闭液:将煤气贮罐中的煤气饱和水或煤气饱和蒸馏水过滤后,加人硫酸钠或氯化钠,至室温下饱和,倒出澄清液。在不断搅拌的同时加人硫酸(密度为1.84g/mL)。用氢氧化钠标准滴定溶液滴定,确定封闭液中硫酸浓度为1.5%土0.5%时,加入几滴甲基橙,即可使用。在使用一段时间后,必须进行硫酸含量的分析,保证硫酸含量在1.5%土0.5%。4.3.19

9氧气(O):含量大于99%。

4.3.20紫铜丝。

4.3.21软质聚乙烯管或聚氯乙烯管或硅橡胶管:5mm×7mm或6mm×9mm。4.4仪器

4.4.1煤气组分分析仪:奥氏式(仪器型号不限,但必须保证分析原理和精密度与本标准一致)。量气管的容量为100mL,分度值0.2mL。如图1所示。4.4.2高频火花发生器:220V,50Hz。4.4.3天平:分度值0.5g。

4.4.4铝箔复合膜取样袋或橡皮袋。一接触式吸收管,盛氢氧化钾溶液(30%);接触式吸收管,盛发烟硫酸:

接触式吸收管,盛焦性没食子酸碱性溶液;4、5-

鼓泡式吸收管,盛氨性氯化亚铜溶液:接触式吸收管,盛硫酸溶液(10%);爆炸管;

铂丝极,接收火花发生器;

水冷夹套管;

量气管;

封气水准瓶;

进样直通旋塞:

吸收管旋塞(七只);

梳形管;

中心三通旋塞,

图1煤气组分分析仪示意图

4.5取样

GB/T12208—2008

取样可采用取样瓶的排水集气法或铝箔复合膜取样袋、橡皮袋取气法。取样瓶法可在微负压或正压气流的管道上取样,取样瓶内盛的应是封闭液。铝箔复合膜取样袋、橡皮袋可在正压气流的管道上取样。取样前均须用样气置换3~4次。取样时注意不要带人外界空气。取样瓶或取样袋存放气样时间不宜超过2h。

GB/T12208—2008

4.6分析步骤

4.6.1准备工作

宜按图1所示安装组分分析仪,在安装组分分析仪之前,应先测定梳形管和七只吸收管旋塞上端的体积。各旋塞壳芯之间的润滑脂要涂得均匀,且旋转灵活。量气管内和爆炸管内不应有任何油脂等沾污物,应保持清洁。

检查整套分析仪的严密性,保证不漏气。方法如下:把进样直通旋塞、吸收管旋塞关闭,将中心三通旋塞处在量气管和梳型管连通位置,使量气管内存有一定量的气体。然后将水准瓶放在仪器上方,5min后气体体积没有减少,说明仪器不漏气。将各吸收管内吸收液的液面都调在吸收管旋塞下面,不得超过旋塞。4.6.2进样

a)先将量气管中的气体排出,使量气管的液面升到零点,关闭进样直通旋塞;b)取样瓶或取样袋上的硅橡胶管与分析仪接通,打开硅橡胶管上的夹子,打开分析仪进样直通旋塞;

使样气流进量气管中,约20mL~30mL,关闭进样直通旋塞,再旋转中心三通旋塞,将水准瓶c)

升高,使量气管内的样气放空,直到量气管液面升至零点,如此至少三次;d)取准100mL样气(包括梳形管和吸收管旋塞上端的体积),平衡压力,使压力与大气压相同后,关闭进样直通旋塞。

4.6.3吸收二氧化碳

a)打开氢氧化钾溶液吸收管旋塞,与量气管接通,升高水准瓶,使量气管内的气体压入吸收管,而量气管液面上升近零点时,降低水准瓶使气体吸回量气管中,然后重新把气体送人吸收管,如此来回须吸收7~8次;

b)在最后一次把气体全部吸回量气管,使吸收管内液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;c)当量气管内的压力与大气压相同时,读取体积数,然后重复上述操作来回吸收,再读取体积数,直至与前次吸收后的体积数相同时,减少的体积数即为二氧化碳的体积数值。4.6.4吸收不饱和烃

a)打开盛有发烟硫酸吸收管的旋塞,使上述剩余下来的气体流人吸收管中,用升降水准瓶的方法,使气体至少来回18次与吸收管中发烟硫酸作用,最后降低水准瓶使气体全部吸回量气管,使吸收管中的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;打开盛有氢氧化钾溶液吸收管的旋塞,除去三氧化硫,用升降水准瓶的方法,使气体与氢氧化b)

钾溶液反复接触4~5次,如还有酸雾,继续吸收,直至与前次吸收后的体积数相同;最后将全部气体吸回量气管,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞;c)

d)当量气管内的压力与大气压相同时读取体积数;e)而后重复上面的操作,直到与前次吸收后的体积数相同为止。减少的体积数即为不饱和烃的体积数值。

4.6.5吸收氧

用盛有焦性没食子酸碱性溶液的吸收管进行吸收,来回至少8次,操作步骤同4.6.3吸收二氧化碳。

4.6.6吸收一氧化碳

用氨性氯化亚铜溶液吸收,先分三步:第一步:用旧的一只氨性氯化亚铜溶液吸收管吸收剩余气体至少8次,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞。

第二步:打开新的一只氨性氯化亚铜溶液吸收管旋塞进行吸收至少15次,使吸收管的液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞。

GB/T12208—2008

第三步:打开硫酸溶液吸收管旋塞吸收气体中的氨,来回至少吸收4次,使硫酸溶液吸收管中液面停在未吸收时的位置,关闭旋塞,读取体积数再重复第二步、第三步操作,直至两次读取的体积数相同时,减少的体积数即为一氧化碳的体积数值。

注:以上吸收是按4.6.3~4.6.6顺序进行,此顺序中不饱和烃与氧可前后互换,但二氧化碳必须先吸收,一氧化碳必须最后吸收。

分析甲烷和氢

根据分析的气体分类,按表1取一定量吸收后剩余的气体于量气管中,多余的气样存放于硫酸a)

溶液吸收管中;

在中心三通旋塞处加规定的氧气量,旋转中心三通旋塞,混合后记下量气管体积数,为爆炸前体积Vs;

然后进行爆炸,爆炸次数根据表1确定;c)

例如分析焦炉气时,打开中心三通旋塞与爆炸管连通,再打开爆炸管旋塞,使约10mL混合气送入爆炸管,关闭爆炸管旋塞,上面中心三通旋塞按顺时针转45°,用高频火花发生器点火进行爆炸,第一次爆炸后,打开爆炸管旋塞再放人量气管剩余下的气体约20mL左右,混人已爆炸气体中,关闭爆炸管旋塞,点火使之再爆炸。在同样操作下须按规定进行第三次、第四次爆炸;d)

全部爆炸后,将爆炸管内爆炸后的升温气体压人量气管内来回冷却,上升液面到爆炸管的旋塞e)

下面,下降爆炸管内液面高度恰为铂丝下1cm,这样称冷却一次;f)

如此从爆炸管至量气管来回冷却应为五次半;冷却后使全部气体流人量气管中,关闭爆炸管旋塞,旋转量气管上中心三通旋塞,记下量气管g)

体积数,为爆炸后体积V。;

再将此爆炸后气体用氢氧化钾溶液吸收,除去二氧化碳后,再读取量气管中剩余气体的体积h)

为V,。

表1不同气样进行爆炸的技术要求气体分类

混合煤气

焦炉气、纯炭化

炉气、油制气

水煤气

发生炉气

吸收后剩余气体倍数

全部气体

计算倍数

加人氧气量,

60~70

爆炸次数

分四次

分四次

分三次

只一次

分四次

各次气体量/

约10,20,30,40

约10,20,30,40

约10,30,>50

约10,20,30,40

注1:防止爆炸过分剧烈,加氧量必须调节,使可爆混合气浓度略高于爆炸下限,不可接近化学计量的需氧量注2:沼气的可燃组分含量是按甲烷45%~56%,氢小于10%,如甲烷、氢的含量超过上述范围,则爆炸取样体积、加氧量、爆炸次数等要求,由分析人员酌情调整4.6.8吸收液的更换:根据所分析的气样中各组分含量及各吸收液吸收效率的不同,确定吸收液的使用次数,部分吸收液因长时间放置也会失效,均应及时更换。4.7结果计算

4.7.1人工煤气中二氧化碳含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(1)计算:5

GB/T12208—2008

式中:

V。一样气的取样体积(含梳形管和吸收管旋塞上端的体积)的数值,单位为毫升(mL);Vi——100.0mL样气吸收尽二氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.2人工煤气中不饱和烃含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(2)计算:p

式中:

剩余样气吸收尽不饱和烃后的体积的数值,单位为毫升(mL)。V

4.7.3人工煤气中氧含量以体积分数Φ3计,数值以(%)表示,按式(3)计算:Vz-V× 100

式中:

剩余样气吸收尽氧后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.4人工煤气中一氧化碳含量以体积分数4计,数值以(%)表示,按式(4)计算:Vs-Va

式中:

剩余样气吸收尽一氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)。4.7.5人工煤气中甲烷含量以体积分数Φ计,数值以(%)表示,按式(5)计算:ps

式中:

R—计算倍数;

R(V。

爆炸后冷却的样气的体积的数值,单位为毫升(mL);爆炸后冷却的样气再吸收尽二氧化碳后的体积的数值,单位为毫升(mL)4.7.6人工煤气中氢含量以体积分数Φ。计,数值以(%)表示,按式(6)计算:。 = 2R[V.-Ve=2(V-V)] × 1003V。

式中:

爆炸前剩余样气与加入氧混合后的体积的数值,单位为毫升(mL)4.7.7人工煤气中氮含量以体积分数Φ,计,数值以(%)表示,按式(7)计算: = 100%

计算结果表示到小数点后一位。4.8精密度

精密度应按表2和表3。

表2在重复性条件下获得的两次独立测试结果的允许绝对差值燃气种类

人工煤气

二氧化碳

不饱和烃

一氧化碳

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(7)

单位:%

燃气种类

人工煤气

4.9试验报告

GB/T12208—2008

表3在再现性条件下获得的两次独立测试结果的允许绝对差值二氧化碳

试验报告内容参见附录B。

不饱和烃

5人工煤气中焦油和灰尘含量的测定5.1原理

一氧化碳

单位:%

一定体积的人工煤气,通过已知质量的滤膜,以滤膜的质量增加量和取样体积,计算出焦油和灰尘的含量。

5.2材料和仪器

a)49型或59型超精细玻璃纤维滤膜,滤膜孔径0.24μm;聚乙烯薄膜垫圈;免费标准bzxz.net

橡胶垫圈;

镊子;

取样器:如图2所示;

单位为毫米

分析天平,分度值0.1mg;

g)干燥器,内装变色硅胶;

2150X15

图2取样器(材质:尼龙)

h)湿式气体流量计:0.5m2/h,分度值0.02L;i)大气压力计:分度值o.1kPa。5.3取样

5.3.1取样位置及要求

取样点应选在气流平稳的直管段管道上,与管道弯曲部分和截面形状急剧变化部分的距离,不小于

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。