GB/T 17357-2008

基本信息

标准号: GB/T 17357-2008

中文名称:设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2008-06-19

实施日期:2009-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:4446930

标准分类号

标准ICS号:027.010

中标分类号:能源、核技术>>能源、核技术综合>>F04基础标准与通用方法

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:16页

标准价格:16.0 元

计划单号:20060578-T-469

出版日期:2009-01-01

相关单位信息

首发日期:1998-05-08

起草人:戴自祝、甘永祥、金福锦、吴寿勇、陈斌、单永江、张祥昌

起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

提出单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

主管部门:国家标准化管理委员会

标准简介

本标准规定了采用热流计法和表面温度法现场测定设备及管道绝热层表面热损失的术语和定义、测定仪表、传感器的安装、测定段的选取、现场测定条件、热流计法测定步骤、表面温度法测定步骤和结果计算、数据处理和热流密度以确定绝热层表面热(冷)损失的方法及要求,包括测定仪表、测点选取、操作及数据处理等。本标准适用于现场评价正常工况下的设备及管道绝热层的绝热性能。 GB/T 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法 GB/T17357-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS_027.010

中华人民共和国国家标准

GB/T17357-—2008

代替GB/T17357-1998,GB/T18021--2000设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法

In-situ measurements of heat loss through thermal insulation of equipmentsand pipes---Heat flow meter apparatus and surface temperature method2008-06-19 发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-01-01实施

GB/T17357—2008

本标准根据GB/T17357-1998《设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法》和GB/T18021--2000《设备及管道绝热层表面热损失现场测定表面温度法》的内容整合、修订而成。本标准同时代替GB/T17357-1998和GB/T18021—2000。本标准与GB/T17357—1998和GB/T18021-2000相比,主要变化如下:标准名称改为“设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法”;表1根据GB/T8174中表1进行了修改,保持一致;一将测量误差改为测量不确定度;一按GB/T1.1的要求对标准的格式进行了修改。本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会省能材料应用技术分委员会归口。本标准负责起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。

本标准参加起草单位:无锡市明江保温材料有限公司、中国水利电力物资天津公司、宜兴市中建保温材料有限公司、北京北工国源联合科技有限公司、阿乐斯绝热(广州)有限公司、浙江振申绝热科技有限公司、兰州鹏飞保温隔热有限公司、欧文斯科宁(中国)投资有限公司。本标准主要起草人:戴自祝、甘永祥、金福锦、吴寿勇、陈斌、单永江、张祥昌。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-GB/T17357—1998

GB/T18021—2000。

1范围

设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法

GB/T17357-2008

本标准规定了采用热流计法和表面温度法现场测定设备及管道绝热层表面热损失的术语和定义、测定仪表、传感器的安装、测定段的选取、现场测定条件、热流计法测定步骤、表面温度法测定步骤和结果计算、数据处理和热流密度以确定绝热层表面热(冷)损失的方法及要求,包括测定仪表、测点选取、操作及数据处理等。

本标准适用于现场评价正常工况下的设备及管道绝热层的绝热性能。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T4132绝热材料及相关术语

GB/T8174一2008设备及管道绝热效果的测试与评价GB/T10295绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法3术语和定义

GB/T4132中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1

热流计heatflowmeter

由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。3.2

热流传感器heatfluxtransduser;HFT利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。可以做成点状(如圆形、正方形、长方形或其他形状)或带状热流传感器。3.3

热流传感器的亚稳态

pseudosteadystateof HFT

在两个连续的5min周期内热流传感器的输出电势不单调变化,而且其平均值相差不超过2%。3.4

表面温度计surfacethermometer以热电偶或其他类型温度传感器作为敏感元件,用于测量表面温度的测温仪表。如热电偶式表面温度计、电阻式表面温度计。

4测定仪表

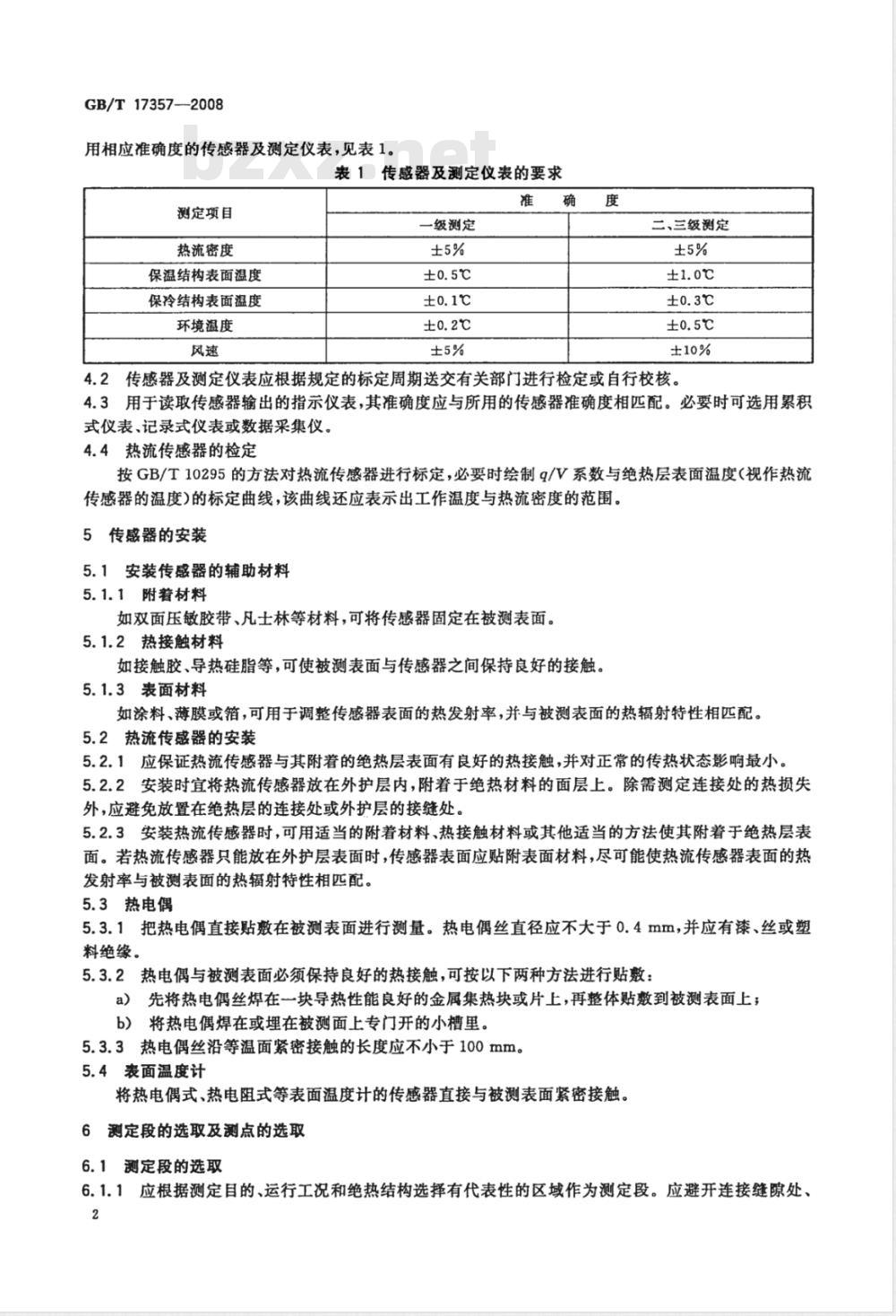

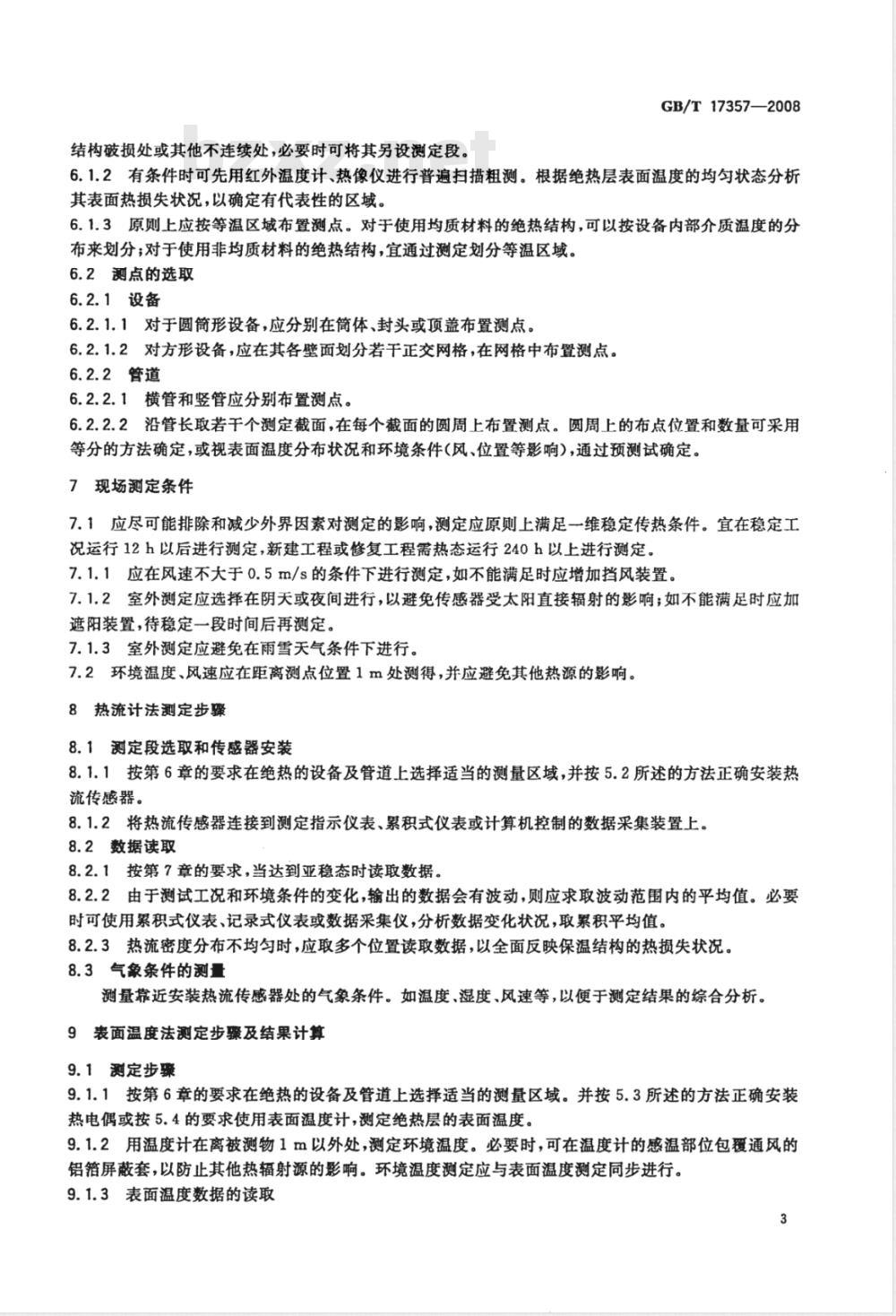

4.1按GB/T8174的规定,设备及管道的保温(冷)效果的测定分为三级。根据测定等级的要求,应选1

GB/T17357--2008

用相应准确度的传感器及测定仪表,见表1。表1传感器及测定仪表的要求

测定项目

热流密度

保温结构表面温度

保冷结构表面温度

环境温度

一级测定

准确度

二、三级测定

4.2传感器及测定仪表应根据规定的标定周期送交有关部门进行检定或自行校核。4.3用于读取传感器输出的指示仪表,其准确度应与所用的传感器准确度相匹配。必要时可选用累积式仪表、记录式仪表或数据采集仪。4.4热流传感器的检定

按GB/T10295的方法对热流传感器进行标定,必要时绘制q/V系数与绝热层表面温度(视作热流传感器的温度)的标定曲线,该曲线还应表示出工作温度与热流密度的范围。5传感器的安装

5.1安装传感器的辅助材料

5.1.1附着材料

如双面压敏胶带、凡士林等材料,可将传感器固定在被测表面。5.1.2热接触材料

如接触胶、导热硅脂等,可使被测表面与传感器之间保持良好的接触。5.1.3表面材料

如涂料、薄膜或箱,可用于调整传感器表面的热发射率,并与被测表面的热辐射特性相匹配。5.2热流传感器的安装

5.2.1应保证热流传感器与其附着的绝热层表面有良好的热接触,并对正常的传热状态影响最小。5.2.2安装时宜将热流传感器放在外护层内,附着于绝热材料的面层上。除需测定连接处的热损失外,应避免放置在绝热层的连接处或外护层的接缝处。5.2.3安装热流传感器时,可用适当的附着材料、热接触材料或其他适当的方法使其附着于绝热层表面。若热流传感器只能放在外护层表面时,传感器表面应贴附表面材料,尽可能使热流传感器表面的热发射率与被测表面的热辐射特性相匹配。5.3热电偶

5.3.1把热电偶直接贴敷在被测表面进行测量。热电偶丝直径应不大于0.4mm,并应有漆、丝或塑料绝缘。

5.3.2热电偶与被测表面必须保持良好的热接触,可按以下两种方法进行贴敷:a)先将热电偶丝焊在一块导热性能良好的金属集热块或片上,再整体贴敷到被测表面上;b)将热电偶焊在或埋在被测面上专门开的小槽里。5.3.3热电偶丝沿等温面紧密接触的长度应不小于100mm。5.4表面温度计

将热电偶式、热电阻式等表面温度计的传感器直接与被测表面紧密接触。6测定段的选取及测点的选取

6.1测定段的选取

6.1.1应根据测定目的、运行工况和绝热结构选择有代表性的区域作为测定段。应避开连接缝隙处、2

结构破损处或其他不连续处,必要时可将其另设测定段。GB/T17357—2008

6.1.2有条件时可先用红外温度计、热像仪进行普遍扫描粗测。根据绝热层表面温度的均匀状态分析其表面热损失状况,以确定有代表性的区域。6.1.3原则上应按等温区域布置测点。对于使用均质材料的绝热结构,可以按设备内部介质温度的分布来划分;对于使用非均质材料的绝热结构,宜通过测定划分等温区域。6.2测点的选取

6.2.1设备

6.2.1.1对于圆筒形设备,应分别在筒体、封头或顶盖布置测点。6.2.1.2对方形设备,应在其各壁面划分若干正交网格,在网格中布置测点。6.2.2管道

6.2.2.1横管和竖管应分别布置测点。6.2.2.2沿管长取若干个测定截面,在每个截面的圆周上布置测点。圆周上的布点位置和数量可采用等分的方法确定,或视表面温度分布状况和环境条件(风、位置等影响),通过预测试确定。7现场测定条件

7.1应尽可能排除和减少外界因素对测定的影响,测定应原则上满足一维稳定传热条件。宜在稳定工况运行12h以后进行测定,新建工程或修复工程需热态运行240h以上进行测定。7.1.1应在风速不大于0.5m/s的条件下进行测定,如不能满足时应增加挡风装置。7.1.2室外测定应选择在阴天或夜间进行,以避免传感器受太阳直接辐射的影响;如不能满足时应加遮阳装置,待稳定一段时间后再测定。7.1.3室外测定应避免在雨雪天气条件下进行。7.2环境温度、风速应在距离测点位置1m处测得,并应避免其他热源的影响。8热流计法测定步骤

8.1测定段选取和传感器安装

8.1.1按第6章的要求在绝热的设备及管道上选择适当的测量区域,并按5.2所述的方法正确安装热流传感器。

8.1.2将热流传感器连接到测定指示仪表、累积式仪表或计算机控制的数据采集装置上。8.2数据读取

8.2.1按第7章的要求,当达到亚稳态时读取数据。8.2.2由于测试工况和环境条件的变化,输出的数据会有波动,则应求取波动范围内的平均值。必要时可使用累积式仪表、记录式仪表或数据采集仪,分析数据变化状况,取累积平均值。8.2.3热流密度分布不均匀时,应取多个位置读取数据,以全面反映保温结构的热损失状况。8.3气象条件的测量

测量靠近安装热流传感器处的气象条件。如温度、湿度、风速等,以便于测定结果的综合分析。9表面温度法测定步骤及结果计算9.1测定步骤

9.1.1按第6章的要求在绝热的设备及管道上选择适当的测量区域。并按5.3所述的方法正确安装热电偶或按5.4的要求使用表面温度计,测定绝热层的表面温度。9.1.2用温度计在离被测物1m以外处,测定环境温度。必要时,可在温度计的感温部位包覆通风的铝箔屏蔽套,以防止其他热辐射源的影响。环境温度测定应与表面温度测定同步进行。9.1.3表面温度数据的读取

GB/T17357--2008

a)每个测点应稳定3min~5min,即达到热平衡后读取数据;b)每个测点应测量记录三次,按算术平均法求取平均值。9.1.4在进行表面温度测定的同时,用风速计测量风速,并测定风向。9.1.5测量绝热设备及管道的外型尺寸。9.2热流密度的计算

根据被测物的表面温度、环境温度及表面换热系数,按式(1)计算散热热流密度q:qα×(TwTr)

式中:

热流密度,单位为瓦每平方米(W/m\);表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)],计算方法见附录A;Tw——--表面温度,单位为开尔文(K);Tr环境温度,单位为开尔文(K)。10数据处理

10.1散热损失的确定

10.1.1管道

管道绝热结构的表面温度和散热损失均按求算术平均值的方法处理,即按式(2)计算:X=; =++#++

式中:

(1)

.(2)

管道绝热结构的表面温度,单位为摄氏度(℃);或管道绝热结构的散热损尖,单位为瓦每平方米(W/m2);

测点数,个;

管道各段的表面温度值,单位为摄氏度(℃):或管道各段的表面散热热流密度,单位为瓦每平方米(W/m2)。

当用表面温度法测试散热损失时,可从平均表面温度计算出表面散热损失值。10.1.2设备

设备绝热结构的表面温度和散热损失均按求表面积加权平均值的方法处理,即按式(3)计算:x

式中:

A,+A++-A-+A,

A+A2+A-1+A,

A1,A2,,A,—各区域面积,单位为平方米(m\)。(3)

10.1.3对于设备、管道及其附件保冷结构的表面凝露部分的冷损失量以凝露部分面积占总面积的百分比计人平均值。保冷结构表面凝露部分的冷损失量计算方法见GB/T8174一2008附录B。10.2环境温度下测试值的换算

对于常年或季节运行的设备、管道及其附件,应将测试环境温度下的测试值换算到常年或季节运行时平均环境温度下的对应值。

10.2.1对于保温结构按式(4)换算:Ti-T.

式中:

q—换算后的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m2);4

(4)

测试的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m\):GB/T17357—2008

常年运行、季节运行或设计所取的保温结构外表面平均温度,单位为摄氏度(℃);测试时保温结构外表面温度,单位为摄氏度(℃);常年运行、季节运行或设计所取的平均环境温度,单位为摄氏度(℃),测试时当地环境温度,单位为摄氏度(℃)。10.2.2对于设备、管道及其附件保冷结构的防凝露要求10.2.2.1

当测试值高于测试工况的露点温度时,按式(5)换算:T-等(T-T)+T.

式中:

T,—设计工况下保冷结构的外表面温度,单位为摄氏度(℃);T,—一测试工况下保冷结构的外表面温度,单位为摄氏度(℃);T—一设计工况下的介质温度,单位为摄氏度(℃);T-测试工况下的介质温度,单位为摄氏度(℃);;T.设计工况下的环境温度,单位为摄氏度(℃);T—一测试工况下的环境温度,单位为摄氏度(℃)。全国主要城市保冷设计室外气象参数按GB/T8174—2008附录A。(5)

10.2.2.2当测试值低于测试工况的露点温度时,则应计算出测试工况和设计工况下保冷结构的外表面换热系数,然后再按式(6)换算:-T.%(T-T)+T.

式中:

-设计工况下保冷结构外表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)];a

α--测试工况下保冷结构外表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)]。其他参数同式(5)。

(6)

10.2.3对于设备、管道及其附件保冷的减少冷损失要求,应将保冷结构冷损失的测试值按式(7)或式(8)换算到设计工况下的相应值。10.2.3.1设备或公称直径大于1m的管道:q

式中:

一设计工况下的冷损失量,单位为瓦每平方米(W/m)g

一测试工况下的冷损失量,单位为瓦每平方米(W/m\):R——设计保冷结构热阻,单位为平方米开尔文每瓦[(m2·K)/W]R——实际保冷结构热阻,单位为平方米开尔文每瓦[(m2·K)/W]。其他参数同式(5)、式(6)。

10.2.3.2设备或公称直径小于1m的管道:T- T.

式中:bzxZ.net

D。—设计保冷结构外径,单位为米(m);R'+

a元D。

α元D。

·(7)

(8)

GB/T17357——2008

D实际保冷结构外径,单位为米(m)。其他参数同式(5)、式(6)、式(7)。10.3单位长度散热损失的换算

对于管道可将单位面积散热损失换算成单位长度的散热损失值,按式(9)换算:q=××D

式中:

q1—单位管长的散热损失,单位为瓦每米(W/m);q.——单位面积的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m\);D一保温结构外径,单位为米(m)。11测量不确定度

11.1不确定度来源

11.1.1由测定方法引起的不确定度11.1.1.1热流计法

实际测试时传热状况与维稳定传热有差别;b)当热流传感器原始标定条件与测定条件不一致时,其任何变化都会产生误差。11.1.1.2表面温度法

a)表面换热系数α值的计算误差;b)由实际测定条件与本标准规定条件的偏差引起的误差。11.1.2由测试仪表引起的不确定度(9)

测试不确定度在很大程度上取决于仪器的正确选择、准确度、校验标定、安装技术和数据采集技术。本标准采用的表面温度计、热流计、风速计等仪器有不同的尺寸、形状、灵敏度和结构,应根据已有的经验、制造厂商的推荐和其他信息来仔细选择测试仪器。11.2精度要求

11.2.1一级测试应对所测的各项参数做出不确定度分析,对测试结果作综合不确定度分析。要求测试结果综合不确定度不超过15%,测试的重复性不超过5%。11.2.2二级测试应做出不确定度估计;要求测试结果综合不确定度不超过20%,测试的重复性不超过10%。

11.2.3三级测试可以不作不确定度分析或不确定度估计,测试的重复性不超过10%。12测试报告

测试报告应包括下列内容:

保温工程概况;

测试概况:主要包括测试目的、测试体系、测试标准及测试对象等;c)

测试参数、方法与测点布置(必要时应附图);测试数据处理及计算;

测试不确定度分析(必要时分析);e)

效果的分析与评价;

结论及建议;

h)其他。

12.2按GB/T8174对测定结果进行评价,6

附录A

(规范性附录)

设备及管道外表面换热系数的计算GB/T 17357—2008

设备及管道外表面与大气空间的换热过程包括对流和辐射。对流换热包括自然对流和强制对流。根据测定等级要求,外表面换热系数的计算如下。A.1二、三级测定,可用下列方法计算表面换热系数A.1.1对于室内布置的设备及管道,在没有外界风力影响时,可按式(A.1)、式(A.2)计算表面换热系数α:

平璧:

α=9.77+0.07(Tw-T)

b)圆筒壁:

=9.42+0.05(TwT)

A.1.2露天布置的设备及管道,可按式(A.3)计算表面换热系数α:α=11.63+7.0/@

式中:

一风速,单位为米每秒(m/s)。A.2一级测定,可用下列方法计算表面换热系数a)计算辐射换热系数α:

式中:

一壁面的表面热发射率:

辐射常数,可取5.7×10-8W/(m2·K)。b)计算自然对流换热系数αc

(A.1)

.(A.2)

·(A.4)

根据格拉晓夫数(Gr)与普朗特数(Pr)的乘积、壁面状况和定性尺寸,从表A.1中查出相应的公式,用以计算自然对流换热系数。

表A.1自然对流换热系数计算公式表面形状与位置

竖直平壁与竖直圆柱体

水平圆柱体

放热面向上

水平平壁

放热面向下

10*~109

aa = 1. 42(Tw

Gr·Pr范围

ca = 1. 32(w= T

aa = 1. 32(Tw=T)

αa = 0. 61(Tw= T)

1091013

αa = 1. 31(Tw- Tr)

a = 1. 24(Tw- Tp)

a = 1. 43(Tw - Tp)

定性尺寸

高度H/

直径D/

短边L/

短边L/

GB/T 17357--2008

可从表A.2查普朗特数(Pr),

可按式(A.5)计算格拉晓夫数(Gr)):B.g.L3.AT

式中:

β—为空气的体积膨胀系数;

(Tw+Tr)

...................(A.5)

...........(A. 6)

................... A. 7)

g-重力加速度(取 9.81 m/s);

L一一定性尺寸,对水平圆管取直径;对竖直圆管取高度;对方形设备取短边边长,单位为米(m)△T——外壁表面温度和环境温度之差,即△T=TwTr,单位为摄氏度(℃);v—空气的运动黏度,可从表A.2中查得,单位为平方米每秒(m2/s)。表A.2

温度t/

热导率入。/

不同温度下相关系数值

运动黏度>/

[102W/(m·℃)】

(10°m/s)

普朗特数 Pr

温度t

热导率入/

表A.2(续)

[10° W/(m·℃)]

计算强制对流换热系数αcw:

式中:

运动黏度

(10°m2/s)

GB/T17357-—2008

普朗特数 Pr

...(A.8)

空气的热导率,按壁面表面温度和环境温度的平均值选取,可从表A.2中查得,单位为瓦每米开尔文[W/m·K)];

Nu——努塞尔数。

1)风垂直吹向横卧单管时,可按式(A.9)计算Nu:Nu = 1.11ARe\ . Pr0.31

式(A.9)中Re由式(A.10)计算:

式中:

Re—雷诺数;

普朗特数,可从表A.2中查得;

系数,可从表A.3中查得。

表A.3A和n系数值

管截面和风向

4~4×10

4×10~4×103

4×103~4×10*

4×10*~4×105

.(A.9)

..(A.10)

如果风向与管道的轴线成不同的夹角,可将式(A.9)算出的Nu值乘以表A.4中给出的修正系数,再代人式(A.8)计算强制对流换热系数。如属排管或多排管束,应另选计算公式。9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T17357-—2008

代替GB/T17357-1998,GB/T18021--2000设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法

In-situ measurements of heat loss through thermal insulation of equipmentsand pipes---Heat flow meter apparatus and surface temperature method2008-06-19 发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-01-01实施

GB/T17357—2008

本标准根据GB/T17357-1998《设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法》和GB/T18021--2000《设备及管道绝热层表面热损失现场测定表面温度法》的内容整合、修订而成。本标准同时代替GB/T17357-1998和GB/T18021—2000。本标准与GB/T17357—1998和GB/T18021-2000相比,主要变化如下:标准名称改为“设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法”;表1根据GB/T8174中表1进行了修改,保持一致;一将测量误差改为测量不确定度;一按GB/T1.1的要求对标准的格式进行了修改。本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会省能材料应用技术分委员会归口。本标准负责起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。

本标准参加起草单位:无锡市明江保温材料有限公司、中国水利电力物资天津公司、宜兴市中建保温材料有限公司、北京北工国源联合科技有限公司、阿乐斯绝热(广州)有限公司、浙江振申绝热科技有限公司、兰州鹏飞保温隔热有限公司、欧文斯科宁(中国)投资有限公司。本标准主要起草人:戴自祝、甘永祥、金福锦、吴寿勇、陈斌、单永江、张祥昌。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:-GB/T17357—1998

GB/T18021—2000。

1范围

设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法

GB/T17357-2008

本标准规定了采用热流计法和表面温度法现场测定设备及管道绝热层表面热损失的术语和定义、测定仪表、传感器的安装、测定段的选取、现场测定条件、热流计法测定步骤、表面温度法测定步骤和结果计算、数据处理和热流密度以确定绝热层表面热(冷)损失的方法及要求,包括测定仪表、测点选取、操作及数据处理等。

本标准适用于现场评价正常工况下的设备及管道绝热层的绝热性能。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T4132绝热材料及相关术语

GB/T8174一2008设备及管道绝热效果的测试与评价GB/T10295绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法3术语和定义

GB/T4132中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1

热流计heatflowmeter

由热流传感器(或称热流测头)连接测量指示仪表组成的热工仪表。使用时将其传感器埋设在绝热结构内或贴敷在绝热结构的外表面,可直接测量得到热(冷)损失值。3.2

热流传感器heatfluxtransduser;HFT利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。它是由芯板、表面温差检测器和起保护及热阻尼作用的面板等组成。可以做成点状(如圆形、正方形、长方形或其他形状)或带状热流传感器。3.3

热流传感器的亚稳态

pseudosteadystateof HFT

在两个连续的5min周期内热流传感器的输出电势不单调变化,而且其平均值相差不超过2%。3.4

表面温度计surfacethermometer以热电偶或其他类型温度传感器作为敏感元件,用于测量表面温度的测温仪表。如热电偶式表面温度计、电阻式表面温度计。

4测定仪表

4.1按GB/T8174的规定,设备及管道的保温(冷)效果的测定分为三级。根据测定等级的要求,应选1

GB/T17357--2008

用相应准确度的传感器及测定仪表,见表1。表1传感器及测定仪表的要求

测定项目

热流密度

保温结构表面温度

保冷结构表面温度

环境温度

一级测定

准确度

二、三级测定

4.2传感器及测定仪表应根据规定的标定周期送交有关部门进行检定或自行校核。4.3用于读取传感器输出的指示仪表,其准确度应与所用的传感器准确度相匹配。必要时可选用累积式仪表、记录式仪表或数据采集仪。4.4热流传感器的检定

按GB/T10295的方法对热流传感器进行标定,必要时绘制q/V系数与绝热层表面温度(视作热流传感器的温度)的标定曲线,该曲线还应表示出工作温度与热流密度的范围。5传感器的安装

5.1安装传感器的辅助材料

5.1.1附着材料

如双面压敏胶带、凡士林等材料,可将传感器固定在被测表面。5.1.2热接触材料

如接触胶、导热硅脂等,可使被测表面与传感器之间保持良好的接触。5.1.3表面材料

如涂料、薄膜或箱,可用于调整传感器表面的热发射率,并与被测表面的热辐射特性相匹配。5.2热流传感器的安装

5.2.1应保证热流传感器与其附着的绝热层表面有良好的热接触,并对正常的传热状态影响最小。5.2.2安装时宜将热流传感器放在外护层内,附着于绝热材料的面层上。除需测定连接处的热损失外,应避免放置在绝热层的连接处或外护层的接缝处。5.2.3安装热流传感器时,可用适当的附着材料、热接触材料或其他适当的方法使其附着于绝热层表面。若热流传感器只能放在外护层表面时,传感器表面应贴附表面材料,尽可能使热流传感器表面的热发射率与被测表面的热辐射特性相匹配。5.3热电偶

5.3.1把热电偶直接贴敷在被测表面进行测量。热电偶丝直径应不大于0.4mm,并应有漆、丝或塑料绝缘。

5.3.2热电偶与被测表面必须保持良好的热接触,可按以下两种方法进行贴敷:a)先将热电偶丝焊在一块导热性能良好的金属集热块或片上,再整体贴敷到被测表面上;b)将热电偶焊在或埋在被测面上专门开的小槽里。5.3.3热电偶丝沿等温面紧密接触的长度应不小于100mm。5.4表面温度计

将热电偶式、热电阻式等表面温度计的传感器直接与被测表面紧密接触。6测定段的选取及测点的选取

6.1测定段的选取

6.1.1应根据测定目的、运行工况和绝热结构选择有代表性的区域作为测定段。应避开连接缝隙处、2

结构破损处或其他不连续处,必要时可将其另设测定段。GB/T17357—2008

6.1.2有条件时可先用红外温度计、热像仪进行普遍扫描粗测。根据绝热层表面温度的均匀状态分析其表面热损失状况,以确定有代表性的区域。6.1.3原则上应按等温区域布置测点。对于使用均质材料的绝热结构,可以按设备内部介质温度的分布来划分;对于使用非均质材料的绝热结构,宜通过测定划分等温区域。6.2测点的选取

6.2.1设备

6.2.1.1对于圆筒形设备,应分别在筒体、封头或顶盖布置测点。6.2.1.2对方形设备,应在其各壁面划分若干正交网格,在网格中布置测点。6.2.2管道

6.2.2.1横管和竖管应分别布置测点。6.2.2.2沿管长取若干个测定截面,在每个截面的圆周上布置测点。圆周上的布点位置和数量可采用等分的方法确定,或视表面温度分布状况和环境条件(风、位置等影响),通过预测试确定。7现场测定条件

7.1应尽可能排除和减少外界因素对测定的影响,测定应原则上满足一维稳定传热条件。宜在稳定工况运行12h以后进行测定,新建工程或修复工程需热态运行240h以上进行测定。7.1.1应在风速不大于0.5m/s的条件下进行测定,如不能满足时应增加挡风装置。7.1.2室外测定应选择在阴天或夜间进行,以避免传感器受太阳直接辐射的影响;如不能满足时应加遮阳装置,待稳定一段时间后再测定。7.1.3室外测定应避免在雨雪天气条件下进行。7.2环境温度、风速应在距离测点位置1m处测得,并应避免其他热源的影响。8热流计法测定步骤

8.1测定段选取和传感器安装

8.1.1按第6章的要求在绝热的设备及管道上选择适当的测量区域,并按5.2所述的方法正确安装热流传感器。

8.1.2将热流传感器连接到测定指示仪表、累积式仪表或计算机控制的数据采集装置上。8.2数据读取

8.2.1按第7章的要求,当达到亚稳态时读取数据。8.2.2由于测试工况和环境条件的变化,输出的数据会有波动,则应求取波动范围内的平均值。必要时可使用累积式仪表、记录式仪表或数据采集仪,分析数据变化状况,取累积平均值。8.2.3热流密度分布不均匀时,应取多个位置读取数据,以全面反映保温结构的热损失状况。8.3气象条件的测量

测量靠近安装热流传感器处的气象条件。如温度、湿度、风速等,以便于测定结果的综合分析。9表面温度法测定步骤及结果计算9.1测定步骤

9.1.1按第6章的要求在绝热的设备及管道上选择适当的测量区域。并按5.3所述的方法正确安装热电偶或按5.4的要求使用表面温度计,测定绝热层的表面温度。9.1.2用温度计在离被测物1m以外处,测定环境温度。必要时,可在温度计的感温部位包覆通风的铝箔屏蔽套,以防止其他热辐射源的影响。环境温度测定应与表面温度测定同步进行。9.1.3表面温度数据的读取

GB/T17357--2008

a)每个测点应稳定3min~5min,即达到热平衡后读取数据;b)每个测点应测量记录三次,按算术平均法求取平均值。9.1.4在进行表面温度测定的同时,用风速计测量风速,并测定风向。9.1.5测量绝热设备及管道的外型尺寸。9.2热流密度的计算

根据被测物的表面温度、环境温度及表面换热系数,按式(1)计算散热热流密度q:qα×(TwTr)

式中:

热流密度,单位为瓦每平方米(W/m\);表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)],计算方法见附录A;Tw——--表面温度,单位为开尔文(K);Tr环境温度,单位为开尔文(K)。10数据处理

10.1散热损失的确定

10.1.1管道

管道绝热结构的表面温度和散热损失均按求算术平均值的方法处理,即按式(2)计算:X=; =++#++

式中:

(1)

.(2)

管道绝热结构的表面温度,单位为摄氏度(℃);或管道绝热结构的散热损尖,单位为瓦每平方米(W/m2);

测点数,个;

管道各段的表面温度值,单位为摄氏度(℃):或管道各段的表面散热热流密度,单位为瓦每平方米(W/m2)。

当用表面温度法测试散热损失时,可从平均表面温度计算出表面散热损失值。10.1.2设备

设备绝热结构的表面温度和散热损失均按求表面积加权平均值的方法处理,即按式(3)计算:x

式中:

A,+A++-A-+A,

A+A2+A-1+A,

A1,A2,,A,—各区域面积,单位为平方米(m\)。(3)

10.1.3对于设备、管道及其附件保冷结构的表面凝露部分的冷损失量以凝露部分面积占总面积的百分比计人平均值。保冷结构表面凝露部分的冷损失量计算方法见GB/T8174一2008附录B。10.2环境温度下测试值的换算

对于常年或季节运行的设备、管道及其附件,应将测试环境温度下的测试值换算到常年或季节运行时平均环境温度下的对应值。

10.2.1对于保温结构按式(4)换算:Ti-T.

式中:

q—换算后的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m2);4

(4)

测试的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m\):GB/T17357—2008

常年运行、季节运行或设计所取的保温结构外表面平均温度,单位为摄氏度(℃);测试时保温结构外表面温度,单位为摄氏度(℃);常年运行、季节运行或设计所取的平均环境温度,单位为摄氏度(℃),测试时当地环境温度,单位为摄氏度(℃)。10.2.2对于设备、管道及其附件保冷结构的防凝露要求10.2.2.1

当测试值高于测试工况的露点温度时,按式(5)换算:T-等(T-T)+T.

式中:

T,—设计工况下保冷结构的外表面温度,单位为摄氏度(℃);T,—一测试工况下保冷结构的外表面温度,单位为摄氏度(℃);T—一设计工况下的介质温度,单位为摄氏度(℃);T-测试工况下的介质温度,单位为摄氏度(℃);;T.设计工况下的环境温度,单位为摄氏度(℃);T—一测试工况下的环境温度,单位为摄氏度(℃)。全国主要城市保冷设计室外气象参数按GB/T8174—2008附录A。(5)

10.2.2.2当测试值低于测试工况的露点温度时,则应计算出测试工况和设计工况下保冷结构的外表面换热系数,然后再按式(6)换算:-T.%(T-T)+T.

式中:

-设计工况下保冷结构外表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)];a

α--测试工况下保冷结构外表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m2·K)]。其他参数同式(5)。

(6)

10.2.3对于设备、管道及其附件保冷的减少冷损失要求,应将保冷结构冷损失的测试值按式(7)或式(8)换算到设计工况下的相应值。10.2.3.1设备或公称直径大于1m的管道:q

式中:

一设计工况下的冷损失量,单位为瓦每平方米(W/m)g

一测试工况下的冷损失量,单位为瓦每平方米(W/m\):R——设计保冷结构热阻,单位为平方米开尔文每瓦[(m2·K)/W]R——实际保冷结构热阻,单位为平方米开尔文每瓦[(m2·K)/W]。其他参数同式(5)、式(6)。

10.2.3.2设备或公称直径小于1m的管道:T- T.

式中:bzxZ.net

D。—设计保冷结构外径,单位为米(m);R'+

a元D。

α元D。

·(7)

(8)

GB/T17357——2008

D实际保冷结构外径,单位为米(m)。其他参数同式(5)、式(6)、式(7)。10.3单位长度散热损失的换算

对于管道可将单位面积散热损失换算成单位长度的散热损失值,按式(9)换算:q=××D

式中:

q1—单位管长的散热损失,单位为瓦每米(W/m);q.——单位面积的散热损失,单位为瓦每平方米(W/m\);D一保温结构外径,单位为米(m)。11测量不确定度

11.1不确定度来源

11.1.1由测定方法引起的不确定度11.1.1.1热流计法

实际测试时传热状况与维稳定传热有差别;b)当热流传感器原始标定条件与测定条件不一致时,其任何变化都会产生误差。11.1.1.2表面温度法

a)表面换热系数α值的计算误差;b)由实际测定条件与本标准规定条件的偏差引起的误差。11.1.2由测试仪表引起的不确定度(9)

测试不确定度在很大程度上取决于仪器的正确选择、准确度、校验标定、安装技术和数据采集技术。本标准采用的表面温度计、热流计、风速计等仪器有不同的尺寸、形状、灵敏度和结构,应根据已有的经验、制造厂商的推荐和其他信息来仔细选择测试仪器。11.2精度要求

11.2.1一级测试应对所测的各项参数做出不确定度分析,对测试结果作综合不确定度分析。要求测试结果综合不确定度不超过15%,测试的重复性不超过5%。11.2.2二级测试应做出不确定度估计;要求测试结果综合不确定度不超过20%,测试的重复性不超过10%。

11.2.3三级测试可以不作不确定度分析或不确定度估计,测试的重复性不超过10%。12测试报告

测试报告应包括下列内容:

保温工程概况;

测试概况:主要包括测试目的、测试体系、测试标准及测试对象等;c)

测试参数、方法与测点布置(必要时应附图);测试数据处理及计算;

测试不确定度分析(必要时分析);e)

效果的分析与评价;

结论及建议;

h)其他。

12.2按GB/T8174对测定结果进行评价,6

附录A

(规范性附录)

设备及管道外表面换热系数的计算GB/T 17357—2008

设备及管道外表面与大气空间的换热过程包括对流和辐射。对流换热包括自然对流和强制对流。根据测定等级要求,外表面换热系数的计算如下。A.1二、三级测定,可用下列方法计算表面换热系数A.1.1对于室内布置的设备及管道,在没有外界风力影响时,可按式(A.1)、式(A.2)计算表面换热系数α:

平璧:

α=9.77+0.07(Tw-T)

b)圆筒壁:

=9.42+0.05(TwT)

A.1.2露天布置的设备及管道,可按式(A.3)计算表面换热系数α:α=11.63+7.0/@

式中:

一风速,单位为米每秒(m/s)。A.2一级测定,可用下列方法计算表面换热系数a)计算辐射换热系数α:

式中:

一壁面的表面热发射率:

辐射常数,可取5.7×10-8W/(m2·K)。b)计算自然对流换热系数αc

(A.1)

.(A.2)

·(A.4)

根据格拉晓夫数(Gr)与普朗特数(Pr)的乘积、壁面状况和定性尺寸,从表A.1中查出相应的公式,用以计算自然对流换热系数。

表A.1自然对流换热系数计算公式表面形状与位置

竖直平壁与竖直圆柱体

水平圆柱体

放热面向上

水平平壁

放热面向下

10*~109

aa = 1. 42(Tw

Gr·Pr范围

ca = 1. 32(w= T

aa = 1. 32(Tw=T)

αa = 0. 61(Tw= T)

1091013

αa = 1. 31(Tw- Tr)

a = 1. 24(Tw- Tp)

a = 1. 43(Tw - Tp)

定性尺寸

高度H/

直径D/

短边L/

短边L/

GB/T 17357--2008

可从表A.2查普朗特数(Pr),

可按式(A.5)计算格拉晓夫数(Gr)):B.g.L3.AT

式中:

β—为空气的体积膨胀系数;

(Tw+Tr)

...................(A.5)

...........(A. 6)

................... A. 7)

g-重力加速度(取 9.81 m/s);

L一一定性尺寸,对水平圆管取直径;对竖直圆管取高度;对方形设备取短边边长,单位为米(m)△T——外壁表面温度和环境温度之差,即△T=TwTr,单位为摄氏度(℃);v—空气的运动黏度,可从表A.2中查得,单位为平方米每秒(m2/s)。表A.2

温度t/

热导率入。/

不同温度下相关系数值

运动黏度>/

[102W/(m·℃)】

(10°m/s)

普朗特数 Pr

温度t

热导率入/

表A.2(续)

[10° W/(m·℃)]

计算强制对流换热系数αcw:

式中:

运动黏度

(10°m2/s)

GB/T17357-—2008

普朗特数 Pr

...(A.8)

空气的热导率,按壁面表面温度和环境温度的平均值选取,可从表A.2中查得,单位为瓦每米开尔文[W/m·K)];

Nu——努塞尔数。

1)风垂直吹向横卧单管时,可按式(A.9)计算Nu:Nu = 1.11ARe\ . Pr0.31

式(A.9)中Re由式(A.10)计算:

式中:

Re—雷诺数;

普朗特数,可从表A.2中查得;

系数,可从表A.3中查得。

表A.3A和n系数值

管截面和风向

4~4×10

4×10~4×103

4×103~4×10*

4×10*~4×105

.(A.9)

..(A.10)

如果风向与管道的轴线成不同的夹角,可将式(A.9)算出的Nu值乘以表A.4中给出的修正系数,再代人式(A.8)计算强制对流换热系数。如属排管或多排管束,应另选计算公式。9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。