GB 16727-1997

基本信息

标准号: GB 16727-1997

中文名称:叠合板用预应力混凝土薄板GB16727-1997

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Prestressed concrete slabs for composite slabs GB16727-1997

标准状态:已作废

发布日期:1997-01-19

实施日期:1997-08-01

作废日期:2008-02-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:254815

标准分类号

标准ICS号:建筑材料和建筑物>>建筑构件>>91.060.20屋顶

中标分类号:工程建设>>工业与民用建筑工程>>P32建筑构造与装饰工程

关联标准

替代情况:被GB/T 16727-2007替代

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-13881

页数:平装16开, 页数:9, 字数:14千字

标准价格:10.0 元

出版日期:2004-04-11

相关单位信息

复审日期:2004-10-14

起草单位:中国建筑标准设计研究所

发布部门:国家技术监督局

主管部门:建设部

标准简介

本标准规定了叠合板用预应力混凝土薄板的规格、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、运输、堆放等。本标准适用于工业与民用建筑楼盖及屋盖为叠合板用预应力混凝土薄板。 GB 16727-1997 叠合板用预应力混凝土薄板GB16727-1997 GB16727-1997 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

叠合板用预应力混凝土薄板

Precast prestressed concrete panel for composite slab1主题内容与适用范围

GB 16727 --- 1997

本标准规定了叠合板用预应力混凝土薄板的规格、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、运输堆放等。

本标准适用于工业与民用建筑楼盖及屋盖为叠合板用预应力混凝土薄板。处于侵蚀环境、结构表面温度高于100℃、或有生产热源且结构表面温度经常高于60C的结构以及有振动影响的板,应符合国家有关现行的规范和规程。2引用标准

混凝土外加剂

GB 8076

混凝土结构工程施工及验收规范GB50204

GBJ16建筑设计防火规范

GBJ45高层民用建筑设计防火规范GBJ321预制混凝土构件质量检验评定标准3符号

V:叠合板剪力设计值,N;

b:叠合板截面宽度,mm;

h。:叠合板截面有效高度,mm;0con:张拉控制应力,N/mm2,

fuk:钢筋极限抗拉强度标准值,N/mm2;gk:薄板每延长米重量;

M。:薄板自重下、两端简支时的跨中弯矩;Mer:薄板受拉混凝土开裂弯矩;P.r:按Me计算之外加荷载;

Pi、P2:外加荷载。

4规格尺寸

4.1单向预应力薄板的宽度以900、1200和1500mm为主,实际需要时也可增加600、1800、2400mm等规格。但标准图及构件厂所选用宽度不宜多于3种。4.2双向预应力薄板的短边跨度以3300、3600、3900和4200mm为主,也可根据实际需要按三模制增大其尺寸。

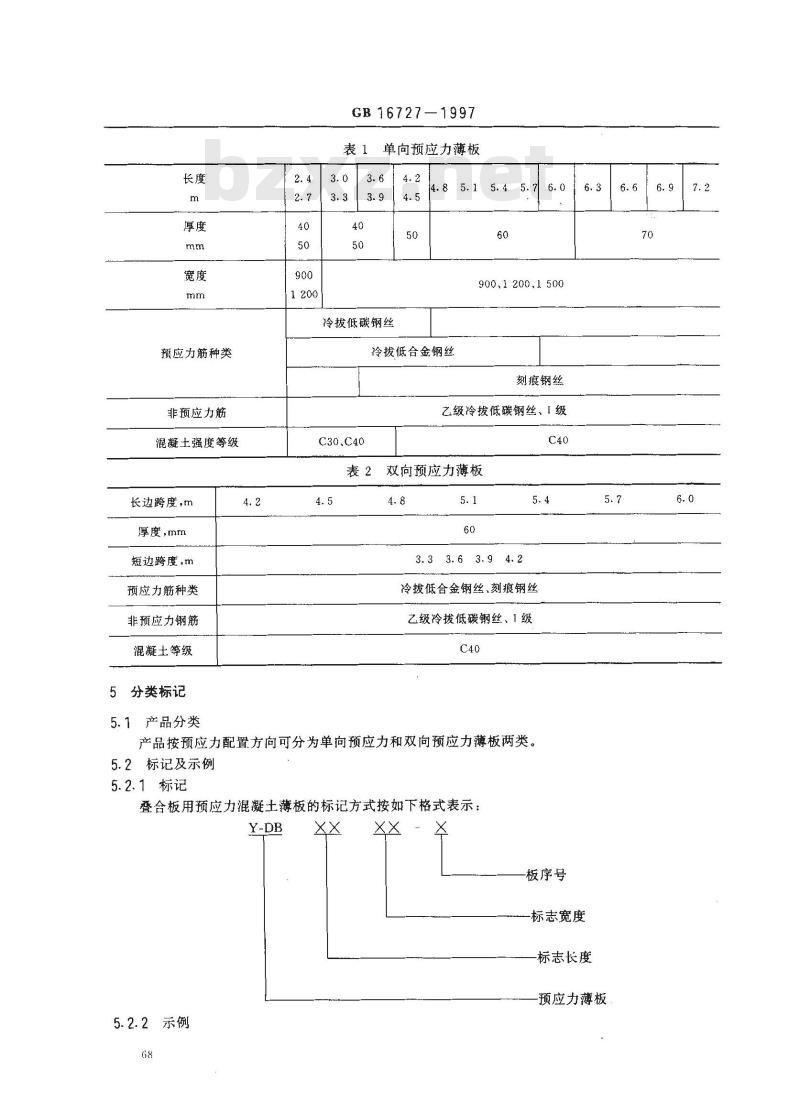

4.3薄板的规格应符合表1、表2规定。国家技术监督局1997-01-19批准1997-08-01实施

预应力筋种类

非预应力筋

混凝土强度等级

长边跨度,m

厚度,mm

短边跨度,m

预应力筋种类

非预应力钢筋

混凝土等级

5分类标记

5.1产品分类

GB 16727—1997

单向预应力薄板

冷拔低碳钢丝

冷拔低合金钢丝

900、1200.1500

刻痕钢丝

乙级冷拔低碳钢丝、I级

C30、C40

表2双向预应力薄板

3.33.63.94.2

冷拔低合金钢丝、刻痕钢丝

乙级冷拔低碳钢丝、1级

产品按预应力配置方向可分为单向预应力和双向预应力薄板两类。5.2标记及示例

5.2.1标记

叠合板用预应力混凝土薄板的标记方式按如下格式表示:Y-DB

5.2.2示例

板序号

标志宽度

标志长度

预应力薄板

GB16727-1997

标志长度3.6m,标志宽度1.2m,板序号为1号的预应力混凝士薄板。预应力薄板Y-DB3612-1GB16727--19976技术要求

6.1薄板的混凝土强度等级不得低于C30。6.2材料

6.2.1薄板预应力钢丝宜采用冷拔低碳钢丝、刻痕钢丝和冷拔低碳合金钢丝,不允许采用光面碳素钢丝(见表1.表2)

6.2.2水泥宜采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥,蒸汽养护时也可采用标号不低可425号的矿碴渣硅酸盐水泥。

6.2.3砂子宜采用中砂,粗骨料宜采用粒径为5~20mm的碎石。6.2.4混凝土掺用外加剂的性能应符合GB8076,经检验符合要求后方可使用。严禁掺人氮盐外加剂。6.3构造要求

6.3.1预应力钢丝宜沿板宽均匀布置成单排或双排。预应力的合力点宜设置在薄板截面中心至中心偏下2.5mm之间。

6.3.2预应力钢丝保护层厚度:薄板厚度为40mm时不得小于15mm,薄板厚度大于或等于50mm时不得小于20mm。

6.3.3预应力钢丝水平净距不宜小于25mm。6.3.4单向预应力薄板应配置横向分布筋,其间距不应大于300mm,在板端100mm范围内应设3道加密横向均勾布置的分布筋。

6.3.5板面结合钢筋

a、当叠合面的受剪强度V/bh。大于0.4N/mm\时,薄板面应增加结合钢筋。b,薄板面结合钢筋的设置应符合设计要求,其下半部应埋入薄板混凝土内并与预应力钢丝绑扎,上部露出板面的高度不宜小于2/3叠合层厚度,结合筋的混凝土保护层不应小于10mm。6. 3.6帛环

a,吊环必须采用未经冷拉的1级热轧钢筋制作,其直径、数量、位置应按设计图纸配制、最小直径不官小于8mm。吊环设计必须满足起吊脱模、堆放、运输、装卸以及吊装过程中的承载力、抗裂性能利挠度要求。

b.吊环两端必须有弯钩、弯钩方向朝上,且锚固在预应力钢丝下面,锚固端平直长度不应小丁30 d(d———吊环钢筋直径)。6.3.7薄板预埋件、预留孔、端头伸出的预应力钢丝应符合下列要求:a,薄板上的预埋件和孔洞应按设计要求设置,洞口周边应设加强非预应力筋,洞口内的预应力钢丝可暂不切断,待叠合层混凝土浇灌完进行设备安装时再切除。b.对设置大型洞口的薄板,应根据洞口位置对薄板的吊点位置以及施工期间的承载力、抗裂性能、挠度进行验算,并调整吊点位置和配筋。C.薄板端头伸出的预应力钢丝长度(包括双向预应力薄板另一方自预应力钢丝)以及侧向分布筋伸出长度,应符合设计图纸要求,不得折断。6.4施工工艺要求

6.4.1薄板宜采用长线台座先张法或钢模模外张拉先张法制作。6.4.2预应力钢丝张拉控制应力con应符合设计要求,不宜超过下列允许值:刻痕钢丝为0.75fpki

冷拔低合金钢丝、冷拔低碳钢丝为0.7Fpk6.4.3用超张拉法减少预应力筋的松弛损失时,6.4.2条中的张拉控制应力可提高0.05fmk。张拉程69

GB 167271997

序及张拉应力控制方法应符合GB50204的规定。6.4.4预应力钢丝采用镦头夹具时,头强度不得低于钢丝极限抗拉强度标准值的90%。6.4.5分布筋应在预应力钢丝上绑牢或预先点焊成网片再安装,点焊网片中与预应力钢丝平行的钢筋,如设计无要求时,只需考虑维持网片不变形即可。6.4.6预应力钢丝放张时,混凝土立方体抗压强度必须符合设计要求,当设计无要求时,不宜低于设计的混凝土强度等级的75%。

6.4.7预应力钢丝放张顺序,当设计无要求时,应对称分批相互交错地放张。6.4.8薄板上表面应加工成密实的粗糙面。当表面无结合筋时,其凹凸差应不小于4mm,并应在设计图中标明对薄板上表面粗糙程度的技术要求和检验方法。6.5质量要求

6.5.1预应力钢丝调直时,发现死弯、劈裂、小刺、夹心、颈缩、机械损伤、氧化铁皮、肉眼可见麻坑,应剪去。

6.5.2预应力钢丝应采取措施防止被隔离剂污染。6.5.3预应力钢丝下料长度,应由计算确定。采用镦头夹具多根钢丝同时张拉,钢丝有效长度相对差值不得超过1/5000,且不得大于5mm。长度不大于6m的构件,当钢丝成组张拉时,下料长度的相对差值不得大于2mm。

6.5.4锚固阶段张拉端预应力钢丝的内缩量应符合下列规定:镦头夹具1mm;

锥塞式、夹片式夹具为5mm。

6.5.5同一方向预应力钢丝断裂或滑脱的数量,严禁超过钢丝总数的5%,且严禁相邻两根预应力钢丝断裂或滑脱。在浇灌混凝土前发现断裂或滑脱的钢丝必须予以更换。6.5.6薄板预应力钢丝放张时,钢丝在混凝土内回缩值不宜大于2mm。6.5.7薄板底应光滑平直。板底平整度的允许偏差对板底不吊顶者为4mm;对有吊顶者为5mm。对板底平整度的检查方法应检查生产平台,不应直接检查薄板,L为薄板长边。6.5.8薄板各部尺寸的允许偏差应符合表3的规定,表3薄板各部尺寸允许偏差

对角线

侧向弯曲

挠度(支点在吊环位置时)

表面平整

板底整度

允许偏差

+10 -5

L/750且≤20

预应力钢丝

保护层

外伸长度

镦头直径

头厚度

镦头中心偏移

GB 167271997

表3(完)

允许偏差

尺寸要求

0. 7 d~0. 9 d

6.5.9薄板不允许有垂直预应力钢丝方向的裂缝。双向预应力薄板两个方向均不得有裂缝。单预应力薄板出现平行于预应力筋的裂缝时,应按设计要求处理。但网状裂纹、龟裂水纹等不在此限。6.5.10薄板不允许有蜂窝孔洞、板底麻面、起砂、脱皮、漏筋、板端酥松以及面积大于50mm×50mm的硬伤掉角现象。发现上表面有浮浆皮时,出厂时必须刷净。7试验方法Www.bzxZ.net

7.1力学性能试验方法。

7.1.1薄板产品综合质量的检查,应进行正截面抗裂性能的试验,并应在薄板混凝土达到设计强度等级(28d龄期)时进行。

7.1.2试验采用单跨简支(图1a)或对称双悬臂单跨简支(图1b)加集中荷载的方法,也可采用加均布荷载的方法。

a.单跨简支试验简图

b.对称双悬臂单跨简支试验简图图1

7.1.3当M≤95%M时采用图1a所示试验方法,当M.95%M时采用图1b试验方法。图1b中L、是当LL/2时按照跨中弯矩等于95%M。时确定的支座间距。7.1.4试验步骤

加荷顺序

第一部加荷Pt,P,=95%P.r;

第二部加荷P2,P,=5%Psr。

GB16727-1997

P,均分五次加荷,P2一次加荷,每级加荷持续时间应符合GBJ321的规定。7.1.5在第7.1.2至7.1.4条中,a、b、L、Ls、Per、Mcr、M.值均应由标准图给出或由设计人员提供。7.2薄板的防火要求应符合GBJ16、GBJ45的有关规定。7.3耐火等级应由薄板预应力钢丝的混凝土保护层厚度控制,也可采用建筑防火材料进行控制。8检验规则

8.1薄板生产厂技术检验部门应对薄板的材料性能、外观质量、尺寸偏差、预应力张拉和力学性能进行检验,凡符合本标准技术要求者为合格品。8.2材料性能检验

8.2.1所有钢材应有生产厂产品合格证明书和检验报告单,薄板生产厂应按照GB50204的规定进行复验,并应有复验报告单。

8.2.2混凝土强度检验除按照GB50204规定制作标准养护的试块外,每工作班应另取两组在相同等条件下养护的试块,一组检验放张预应力钢丝时的混凝土强度等级,另一组可作备用或检验薄板出厂时的混凝土强度等级。

8.3所有薄板均应进行外观质量检查。8.4尺寸检查应按同-类型产品件数的5%抽查,但不得少于3件,有1块不合格.应加倍抽样检查。仍有不合格者,必须逐件检查。8.5外观和尺寸允许偏差的检查(表3)其方法应符合下列要求:8.5.1长度检验用精度为1mm的钢尺测量。8.5.2板底平整度用2m长靠尺和精度0.5mm的楔形塞尺检查生产平台。8.5.3侧向弯曲用拉线(直径0.5mm以下)和精度0.5mm的楔形塞尺测量。8.6测定预应力钢丝放张切断时钢丝往混凝土内回缩值,可在每个台座上的两端和中间部位的薄板各选2根钢丝,测试精度应为0.5mm,测试方法宜在板端贴玻璃片,在钢丝上贴有色胶带纸,用游标卡尺读数并记录。

8.7检查4.5.4规定的预应力钢丝锚固回缩值可将预应力钢丝拉到规定最大拉力时,在距张拉钢梁约300mm处,分别在钢丝及相应台座平台上画上标记,待全部锚固完后,用直尺测量钢丝与台座上标记的相对位移即回缩值。每条生产线两端各抽测3点并记录。8.8力学性能检验规则

8.8.1当薄板按同一工艺连续生产同类1000块或在3个月内生产总数不足1000块时,应随机抽取1块作力学性能检验。

8.8.2第一次抽样检验,P%≥100%P.时板底受拉混凝土尚未开裂,该批薄板为合格品;P<95%Pe时板底受拉混凝土出现裂缝,该批薄板为不合格品。8.8.3第一次抽样检验结果表明,95%P%≤Pe<100%P。r时板底受拉混凝土出现裂缝,可再抽2块薄板进行检验。2块薄板在P%≥95%Per时均未见板底受拉混凝土出现裂缝,该批薄板为合格。第二次抽取的第1块薄板在P≥100%P.时尚未见板底受拉混凝土开裂,则该批薄板为合格。9标志、出厂证明书、起吊、堆放及运输9.1标志:

每块出厂的薄板应在明显位置标明厂名或厂标,工程名称、薄板型号、浇灌混凝土日期、生产班组以及“合格”学样。

9.2出厂证明书

出厂证明书应包括下列内容:

证明书编号

本标准编号

GB 16727-1997

薄板生产厂厂名及浇灌混凝土日期构件规格和数量

混凝土强度检验评定结果

广质检部门签章

外观及尺寸检验评定结果

主筋种类规格机械性能检验评定结果力学性能检验评定结果

委托生产单位及工程名称或采用图集的编号j

9.3薄板脱模起吊时受力要均勾,吊索与水平面的夹角应大于45°。当设计要求薄板吊点超过4个时,必须附加滑轮或特制吊架以保证所有吊点均勾受力。9.4薄板堆放场地应夯实并有排水措施,不允许积水。薄板堆垛最底部必须垫通长垫木,垫木断面不小于100mm×100mm。薄板间垫木紧靠吊环,其长度不小于300mm,断面大于50mm×50mm且必须高于板面吊环和预留筋,上下垫木必须对准垫实。9.5薄板应按规格型号分别堆放,堆放层数不宜多于10层。9.6薄板堆放时间不宜超过2个月。9.7薄板装车宜平放,对垫本的要求同9.4,装车高度不宜超过8层,要绑牢固定,采取特殊措施时也可立放运输。

9.8薄板吊装就位时应轻起轻放,严禁碰撞,当一次起吊2块以上,兜底钢丝绳位置应对准薄板堆放的垫木位置,其他要求同9.3。每次起吊薄板块数除起重量控制外,最多不宜超过4块。附加说明:

本标准由中华人民共和国建设部提出。本标准由建设部建筑结构构件标准技术归口单位中国建筑标推设计研究所归口。本标准由中国建筑标准设计研究所、北京市建筑工程总公司、北京市第五建筑工程公司、北京市建筑工程设计公司、北京市建筑工程研究所负责起草。本标准主要起草人顾泰昌、张镇华、国玉萃、穆曾仁、李志宏、林远征。本标准委托中国建筑标准设计研究所负责解释。73

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

叠合板用预应力混凝土薄板

Precast prestressed concrete panel for composite slab1主题内容与适用范围

GB 16727 --- 1997

本标准规定了叠合板用预应力混凝土薄板的规格、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、运输堆放等。

本标准适用于工业与民用建筑楼盖及屋盖为叠合板用预应力混凝土薄板。处于侵蚀环境、结构表面温度高于100℃、或有生产热源且结构表面温度经常高于60C的结构以及有振动影响的板,应符合国家有关现行的规范和规程。2引用标准

混凝土外加剂

GB 8076

混凝土结构工程施工及验收规范GB50204

GBJ16建筑设计防火规范

GBJ45高层民用建筑设计防火规范GBJ321预制混凝土构件质量检验评定标准3符号

V:叠合板剪力设计值,N;

b:叠合板截面宽度,mm;

h。:叠合板截面有效高度,mm;0con:张拉控制应力,N/mm2,

fuk:钢筋极限抗拉强度标准值,N/mm2;gk:薄板每延长米重量;

M。:薄板自重下、两端简支时的跨中弯矩;Mer:薄板受拉混凝土开裂弯矩;P.r:按Me计算之外加荷载;

Pi、P2:外加荷载。

4规格尺寸

4.1单向预应力薄板的宽度以900、1200和1500mm为主,实际需要时也可增加600、1800、2400mm等规格。但标准图及构件厂所选用宽度不宜多于3种。4.2双向预应力薄板的短边跨度以3300、3600、3900和4200mm为主,也可根据实际需要按三模制增大其尺寸。

4.3薄板的规格应符合表1、表2规定。国家技术监督局1997-01-19批准1997-08-01实施

预应力筋种类

非预应力筋

混凝土强度等级

长边跨度,m

厚度,mm

短边跨度,m

预应力筋种类

非预应力钢筋

混凝土等级

5分类标记

5.1产品分类

GB 16727—1997

单向预应力薄板

冷拔低碳钢丝

冷拔低合金钢丝

900、1200.1500

刻痕钢丝

乙级冷拔低碳钢丝、I级

C30、C40

表2双向预应力薄板

3.33.63.94.2

冷拔低合金钢丝、刻痕钢丝

乙级冷拔低碳钢丝、1级

产品按预应力配置方向可分为单向预应力和双向预应力薄板两类。5.2标记及示例

5.2.1标记

叠合板用预应力混凝土薄板的标记方式按如下格式表示:Y-DB

5.2.2示例

板序号

标志宽度

标志长度

预应力薄板

GB16727-1997

标志长度3.6m,标志宽度1.2m,板序号为1号的预应力混凝士薄板。预应力薄板Y-DB3612-1GB16727--19976技术要求

6.1薄板的混凝土强度等级不得低于C30。6.2材料

6.2.1薄板预应力钢丝宜采用冷拔低碳钢丝、刻痕钢丝和冷拔低碳合金钢丝,不允许采用光面碳素钢丝(见表1.表2)

6.2.2水泥宜采用标号不低于425号的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥,蒸汽养护时也可采用标号不低可425号的矿碴渣硅酸盐水泥。

6.2.3砂子宜采用中砂,粗骨料宜采用粒径为5~20mm的碎石。6.2.4混凝土掺用外加剂的性能应符合GB8076,经检验符合要求后方可使用。严禁掺人氮盐外加剂。6.3构造要求

6.3.1预应力钢丝宜沿板宽均匀布置成单排或双排。预应力的合力点宜设置在薄板截面中心至中心偏下2.5mm之间。

6.3.2预应力钢丝保护层厚度:薄板厚度为40mm时不得小于15mm,薄板厚度大于或等于50mm时不得小于20mm。

6.3.3预应力钢丝水平净距不宜小于25mm。6.3.4单向预应力薄板应配置横向分布筋,其间距不应大于300mm,在板端100mm范围内应设3道加密横向均勾布置的分布筋。

6.3.5板面结合钢筋

a、当叠合面的受剪强度V/bh。大于0.4N/mm\时,薄板面应增加结合钢筋。b,薄板面结合钢筋的设置应符合设计要求,其下半部应埋入薄板混凝土内并与预应力钢丝绑扎,上部露出板面的高度不宜小于2/3叠合层厚度,结合筋的混凝土保护层不应小于10mm。6. 3.6帛环

a,吊环必须采用未经冷拉的1级热轧钢筋制作,其直径、数量、位置应按设计图纸配制、最小直径不官小于8mm。吊环设计必须满足起吊脱模、堆放、运输、装卸以及吊装过程中的承载力、抗裂性能利挠度要求。

b.吊环两端必须有弯钩、弯钩方向朝上,且锚固在预应力钢丝下面,锚固端平直长度不应小丁30 d(d———吊环钢筋直径)。6.3.7薄板预埋件、预留孔、端头伸出的预应力钢丝应符合下列要求:a,薄板上的预埋件和孔洞应按设计要求设置,洞口周边应设加强非预应力筋,洞口内的预应力钢丝可暂不切断,待叠合层混凝土浇灌完进行设备安装时再切除。b.对设置大型洞口的薄板,应根据洞口位置对薄板的吊点位置以及施工期间的承载力、抗裂性能、挠度进行验算,并调整吊点位置和配筋。C.薄板端头伸出的预应力钢丝长度(包括双向预应力薄板另一方自预应力钢丝)以及侧向分布筋伸出长度,应符合设计图纸要求,不得折断。6.4施工工艺要求

6.4.1薄板宜采用长线台座先张法或钢模模外张拉先张法制作。6.4.2预应力钢丝张拉控制应力con应符合设计要求,不宜超过下列允许值:刻痕钢丝为0.75fpki

冷拔低合金钢丝、冷拔低碳钢丝为0.7Fpk6.4.3用超张拉法减少预应力筋的松弛损失时,6.4.2条中的张拉控制应力可提高0.05fmk。张拉程69

GB 167271997

序及张拉应力控制方法应符合GB50204的规定。6.4.4预应力钢丝采用镦头夹具时,头强度不得低于钢丝极限抗拉强度标准值的90%。6.4.5分布筋应在预应力钢丝上绑牢或预先点焊成网片再安装,点焊网片中与预应力钢丝平行的钢筋,如设计无要求时,只需考虑维持网片不变形即可。6.4.6预应力钢丝放张时,混凝土立方体抗压强度必须符合设计要求,当设计无要求时,不宜低于设计的混凝土强度等级的75%。

6.4.7预应力钢丝放张顺序,当设计无要求时,应对称分批相互交错地放张。6.4.8薄板上表面应加工成密实的粗糙面。当表面无结合筋时,其凹凸差应不小于4mm,并应在设计图中标明对薄板上表面粗糙程度的技术要求和检验方法。6.5质量要求

6.5.1预应力钢丝调直时,发现死弯、劈裂、小刺、夹心、颈缩、机械损伤、氧化铁皮、肉眼可见麻坑,应剪去。

6.5.2预应力钢丝应采取措施防止被隔离剂污染。6.5.3预应力钢丝下料长度,应由计算确定。采用镦头夹具多根钢丝同时张拉,钢丝有效长度相对差值不得超过1/5000,且不得大于5mm。长度不大于6m的构件,当钢丝成组张拉时,下料长度的相对差值不得大于2mm。

6.5.4锚固阶段张拉端预应力钢丝的内缩量应符合下列规定:镦头夹具1mm;

锥塞式、夹片式夹具为5mm。

6.5.5同一方向预应力钢丝断裂或滑脱的数量,严禁超过钢丝总数的5%,且严禁相邻两根预应力钢丝断裂或滑脱。在浇灌混凝土前发现断裂或滑脱的钢丝必须予以更换。6.5.6薄板预应力钢丝放张时,钢丝在混凝土内回缩值不宜大于2mm。6.5.7薄板底应光滑平直。板底平整度的允许偏差对板底不吊顶者为4mm;对有吊顶者为5mm。对板底平整度的检查方法应检查生产平台,不应直接检查薄板,L为薄板长边。6.5.8薄板各部尺寸的允许偏差应符合表3的规定,表3薄板各部尺寸允许偏差

对角线

侧向弯曲

挠度(支点在吊环位置时)

表面平整

板底整度

允许偏差

+10 -5

L/750且≤20

预应力钢丝

保护层

外伸长度

镦头直径

头厚度

镦头中心偏移

GB 167271997

表3(完)

允许偏差

尺寸要求

0. 7 d~0. 9 d

6.5.9薄板不允许有垂直预应力钢丝方向的裂缝。双向预应力薄板两个方向均不得有裂缝。单预应力薄板出现平行于预应力筋的裂缝时,应按设计要求处理。但网状裂纹、龟裂水纹等不在此限。6.5.10薄板不允许有蜂窝孔洞、板底麻面、起砂、脱皮、漏筋、板端酥松以及面积大于50mm×50mm的硬伤掉角现象。发现上表面有浮浆皮时,出厂时必须刷净。7试验方法Www.bzxZ.net

7.1力学性能试验方法。

7.1.1薄板产品综合质量的检查,应进行正截面抗裂性能的试验,并应在薄板混凝土达到设计强度等级(28d龄期)时进行。

7.1.2试验采用单跨简支(图1a)或对称双悬臂单跨简支(图1b)加集中荷载的方法,也可采用加均布荷载的方法。

a.单跨简支试验简图

b.对称双悬臂单跨简支试验简图图1

7.1.3当M≤95%M时采用图1a所示试验方法,当M.95%M时采用图1b试验方法。图1b中L、是当LL/2时按照跨中弯矩等于95%M。时确定的支座间距。7.1.4试验步骤

加荷顺序

第一部加荷Pt,P,=95%P.r;

第二部加荷P2,P,=5%Psr。

GB16727-1997

P,均分五次加荷,P2一次加荷,每级加荷持续时间应符合GBJ321的规定。7.1.5在第7.1.2至7.1.4条中,a、b、L、Ls、Per、Mcr、M.值均应由标准图给出或由设计人员提供。7.2薄板的防火要求应符合GBJ16、GBJ45的有关规定。7.3耐火等级应由薄板预应力钢丝的混凝土保护层厚度控制,也可采用建筑防火材料进行控制。8检验规则

8.1薄板生产厂技术检验部门应对薄板的材料性能、外观质量、尺寸偏差、预应力张拉和力学性能进行检验,凡符合本标准技术要求者为合格品。8.2材料性能检验

8.2.1所有钢材应有生产厂产品合格证明书和检验报告单,薄板生产厂应按照GB50204的规定进行复验,并应有复验报告单。

8.2.2混凝土强度检验除按照GB50204规定制作标准养护的试块外,每工作班应另取两组在相同等条件下养护的试块,一组检验放张预应力钢丝时的混凝土强度等级,另一组可作备用或检验薄板出厂时的混凝土强度等级。

8.3所有薄板均应进行外观质量检查。8.4尺寸检查应按同-类型产品件数的5%抽查,但不得少于3件,有1块不合格.应加倍抽样检查。仍有不合格者,必须逐件检查。8.5外观和尺寸允许偏差的检查(表3)其方法应符合下列要求:8.5.1长度检验用精度为1mm的钢尺测量。8.5.2板底平整度用2m长靠尺和精度0.5mm的楔形塞尺检查生产平台。8.5.3侧向弯曲用拉线(直径0.5mm以下)和精度0.5mm的楔形塞尺测量。8.6测定预应力钢丝放张切断时钢丝往混凝土内回缩值,可在每个台座上的两端和中间部位的薄板各选2根钢丝,测试精度应为0.5mm,测试方法宜在板端贴玻璃片,在钢丝上贴有色胶带纸,用游标卡尺读数并记录。

8.7检查4.5.4规定的预应力钢丝锚固回缩值可将预应力钢丝拉到规定最大拉力时,在距张拉钢梁约300mm处,分别在钢丝及相应台座平台上画上标记,待全部锚固完后,用直尺测量钢丝与台座上标记的相对位移即回缩值。每条生产线两端各抽测3点并记录。8.8力学性能检验规则

8.8.1当薄板按同一工艺连续生产同类1000块或在3个月内生产总数不足1000块时,应随机抽取1块作力学性能检验。

8.8.2第一次抽样检验,P%≥100%P.时板底受拉混凝土尚未开裂,该批薄板为合格品;P<95%Pe时板底受拉混凝土出现裂缝,该批薄板为不合格品。8.8.3第一次抽样检验结果表明,95%P%≤Pe<100%P。r时板底受拉混凝土出现裂缝,可再抽2块薄板进行检验。2块薄板在P%≥95%Per时均未见板底受拉混凝土出现裂缝,该批薄板为合格。第二次抽取的第1块薄板在P≥100%P.时尚未见板底受拉混凝土开裂,则该批薄板为合格。9标志、出厂证明书、起吊、堆放及运输9.1标志:

每块出厂的薄板应在明显位置标明厂名或厂标,工程名称、薄板型号、浇灌混凝土日期、生产班组以及“合格”学样。

9.2出厂证明书

出厂证明书应包括下列内容:

证明书编号

本标准编号

GB 16727-1997

薄板生产厂厂名及浇灌混凝土日期构件规格和数量

混凝土强度检验评定结果

广质检部门签章

外观及尺寸检验评定结果

主筋种类规格机械性能检验评定结果力学性能检验评定结果

委托生产单位及工程名称或采用图集的编号j

9.3薄板脱模起吊时受力要均勾,吊索与水平面的夹角应大于45°。当设计要求薄板吊点超过4个时,必须附加滑轮或特制吊架以保证所有吊点均勾受力。9.4薄板堆放场地应夯实并有排水措施,不允许积水。薄板堆垛最底部必须垫通长垫木,垫木断面不小于100mm×100mm。薄板间垫木紧靠吊环,其长度不小于300mm,断面大于50mm×50mm且必须高于板面吊环和预留筋,上下垫木必须对准垫实。9.5薄板应按规格型号分别堆放,堆放层数不宜多于10层。9.6薄板堆放时间不宜超过2个月。9.7薄板装车宜平放,对垫本的要求同9.4,装车高度不宜超过8层,要绑牢固定,采取特殊措施时也可立放运输。

9.8薄板吊装就位时应轻起轻放,严禁碰撞,当一次起吊2块以上,兜底钢丝绳位置应对准薄板堆放的垫木位置,其他要求同9.3。每次起吊薄板块数除起重量控制外,最多不宜超过4块。附加说明:

本标准由中华人民共和国建设部提出。本标准由建设部建筑结构构件标准技术归口单位中国建筑标推设计研究所归口。本标准由中国建筑标准设计研究所、北京市建筑工程总公司、北京市第五建筑工程公司、北京市建筑工程设计公司、北京市建筑工程研究所负责起草。本标准主要起草人顾泰昌、张镇华、国玉萃、穆曾仁、李志宏、林远征。本标准委托中国建筑标准设计研究所负责解释。73

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。