GB/T 42642-2023

基本信息

标准号: GB/T 42642-2023

中文名称:海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Technical guideline for monitoring and effectiveness evaluation of marine zoobenthos populations ecological restoration

标准状态:现行

发布日期:2023-05-23

实施日期:2023-09-01

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:5152970

相关标签: 海洋 动物 生态 修复 监测 效果 评估 技术 指南

标准分类号

标准ICS号:数学、自然科学>>07.060地质学、气象学、水文学

中标分类号:综合>>基础学科>>A45海洋学

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:20页

标准价格:38.0

相关单位信息

起草人:温国义、杜明、张琦、刘潇、沙婧婧、刘一霆、李继业、姚海燕、韩龙江、胡发文、张天文、袁一鸣、李海涛、季晓、涂忠

起草单位:国家海洋局北海环境监测中心、山东省海洋科学研究院、国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局南海环境监测中心、山东省渔业发展与资源养护管理总站

提出单位:中华人民共和国自然资源部

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

标准简介

本文件提供了海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估的工作程序、现场监测调查和效果评估等方面的指导和建议。本文件适用于在中华人民共和国管辖海域内开展的海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作。

标准图片预览

标准内容

ICS07.060

CCSA45

中华人民共和国国家标准

GB/T42642—2023

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南

Technical guideline for monitoring and effectiveness evaluation of marinezoobenthospopulationsecologicalrestoration2023-05-23发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

2023-09-01实施

规范性引用文件

术语和定义

工作程序

现场监测调查

效果评估

附录A(资料性)

附录B(资料性)

附录C(资料性)

附录D(资料性)

参考文献

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案编制大纲海洋底栖动物种群捕捞生产情况记录表海洋底栖动物种群捕捞生产成本记录表海洋底栖动物种群生态修复情况统计表…GB/T42642—2023

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则起草。

GB/T42642—2023

第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任本文件由中华人民共和国自然资源部提出。本文件由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。本文件起草单位:国家海洋局北海环境监测中心、山东省海洋科学研究院、国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局南海环境监测中心、山东省渔业发展与资源养护管理总站。本文件主要起草人:温国义、杜明、张琦、刘潇、沙婧婧、刘一霆、李继业、姚海燕、韩龙江、胡发文、张天文、袁一鸣、李海涛、季晓、涂忠。m

1范围

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南

GB/T42642—2023

本文件提供了海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估的工作程序、现场监测调查和效果评估等方面的指导和建议

本文件适用于在中华人民共和国管辖海域内开展的海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12763.1

GB/T12763.6

GB/T12763.8

GB/T17108

GB17378.1

GB17378.3

GB17378.4

GB17378.5

GB17378.7-

GB/T19485

HY/T215

3术语和定义

海洋调查规范

海洋调查规范

海洋调查规范

第1部分:总则

第6部分:海洋生物调查

第8部分:海洋地质地球物理调查海洋功能区划技术导则

海洋监测规范

第1部分:总则

海洋监测规范

海洋监测规范

海洋监测规范

第3部分:样品采集、贮存与运输第4部分:海水分析

第5部分:沉积物分析

海洋监测规范第7部分:近海污染生态调查和生物监测2007

海洋工程环境影响评价技术导则近岸海域海洋生物多样性评价技术指南下列术语和定义适用于本文件。3.1

海洋底栖动物

marinezoobenthos

栖息于海底的动物。

注:本文件中的海洋底栖动物特指节肢动物门、软体动物门、环节动物门和棘皮动物门大型底栖动物3.2

种群population

在一定空间中生活、彼此相互影响的同种个体的集合。[来源:GB/T15919—2010,2.21]]1

GB/T42642—2023

现存量

standingcrop

在特定时刻单位面积或体积内生物的数量。[来源:GB/T15919—2010,7.4]3.4

成活率

survivalrate

给定时期或阶段内期末存活个体数与初期总个体数的比值。[来源:GB/T15919—2010.7.25]4工作程序

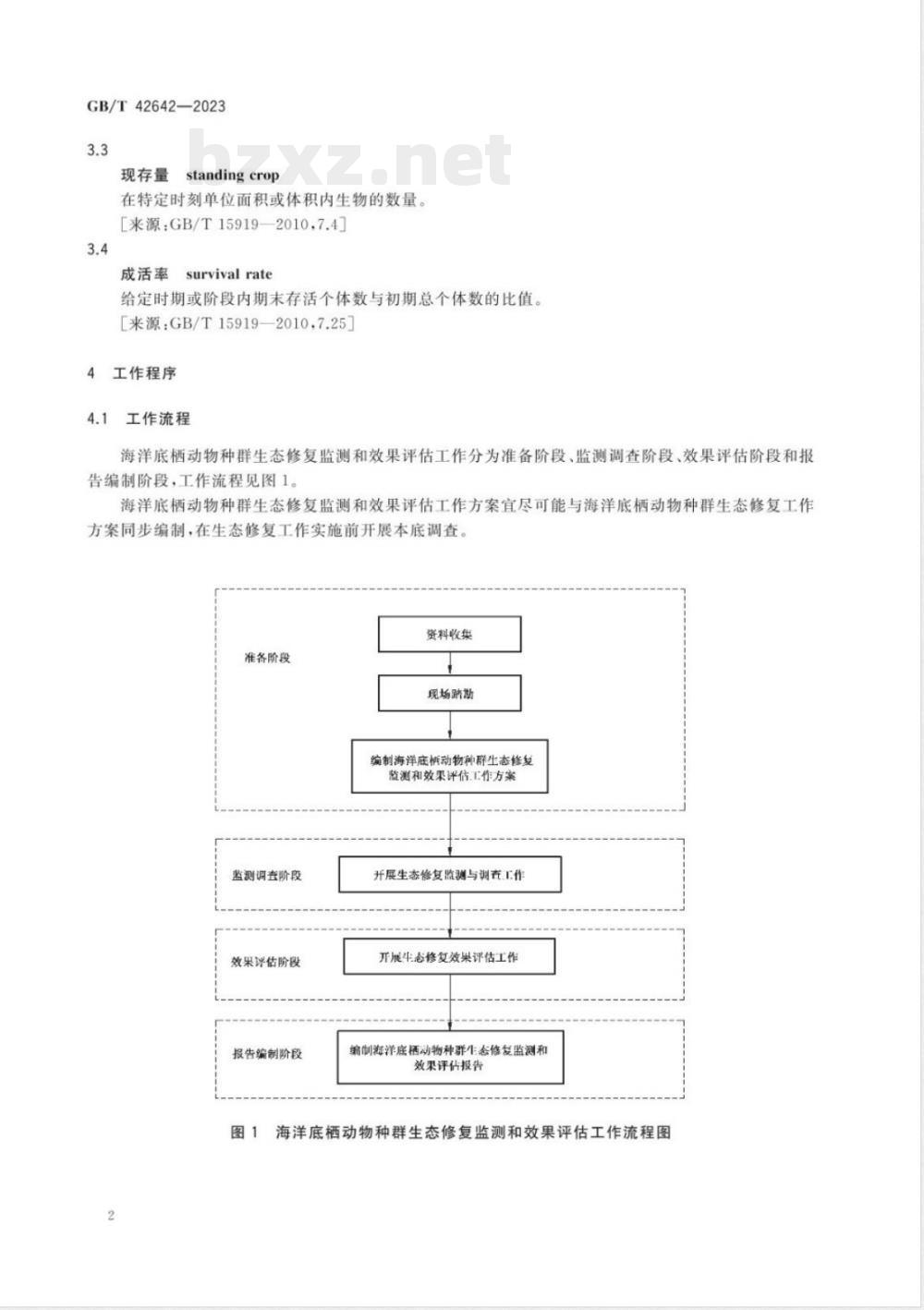

工作流程

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作分为准备阶段、监测调查阶段、效果评估阶段和报告编制阶段,工作流程见图1。

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案宜尽可能与海洋底栖动物种群生态修复工作方案同步编制,在生态修复工作实施前开展本底调查。资料收集

准各阶段

现场踏斯

编制海洋底帆动物种群生态修复监测和效果评估工作方案

监测调查阶段

效果评估阶段

报告编制阶段

开展生态修复监测与调在工作

开展生态修复效果评估工作

编制海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估报告

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作流程图4.2准备阶段

4.2.1资料收集

GB/T42642—2023

收集与海洋底栖动物种群生态损害有关的背景资料(包括受影响海域海洋环境的自然环境、海洋水文、海洋化学、海洋生物、资源和开发利用、社会经济资料,以及海洋沉积物、海洋生态环境资料)、生态修复实施方案、最新图件等资料,资料收集与使用宜充分考虑下列情况:GB/T19485中给出的资料的获取原则、使用、公正性、可靠性、有效性确认和时限性等方面的指导:

-GB/T17108中给出的海域自然环境、海洋水文、海洋化学、海洋生物、资源和开发利用、社会经济资料的收集与使用指导:

GB/T19485中给出的海洋沉积物调查资料的收集与使用指导;GB/T19485中给出的海洋生态环境调查资料的收集与使用指导;一对收集的调查资料和图件,宜注明其来源和时间:一对已有的资料进行处理及使用时宜考患GB/T12763.1中给出的指导。4.2.2工作方案编制

根据海洋底栖动物种群生态修复实施方案,制定海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案,工作方案宜包括:

项目概况;

—效果评估工作目标;

监测和效果评估实施方案;

一实施周期与进度安排;

组织实施与质量控制。

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案编制大纲见附录A。4.3监测调查阶段

根据海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案确定的海洋底栖动物种群生态修复监测指标,组织开展现场监测调查。海洋底栖动物种群生态修复监测本底调查宜于生态修复工作实施前开展。4.4效果评估阶段

将生态修复实施后各项指标要素的监测结果与修复前的本底调查结果进行对比,评估各项指标的修复成效,综合分析海洋底栖动物种群生态修复效果。4.5报告编制阶段

编制海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估报告,同时宜建立完整的相关档案以备追溯。5现场监测调查

监测调查范围

根据受损区域的实际情况,划定海洋底栖动物种群生态修复监测调查范围。以覆盖修复海域为原则,并向周边区域适当延伸1km~3km。3

GB/T42642—2023

站位布设

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估站位布设宜能覆盖监测调查区域。站位布设宜考虑GB17378.1中给出的指导。

监测调查时间和频率

海洋底栖动物种群生态修复工作进行前,开展1次本底调查。海洋底栖动物种群生态修复工作完成后1个~2个月内,开展1次跟踪调查与评估,包括目标种成活率评估及沉积环境修复评估。海洋底栖动物种群生态修复工作完成后1年,开展1次跟踪调查与评估,包括沉积环境修复评估、大型底栖生物修复评估及经济效益评估。本次跟踪调查的月份宜与本底调查相同,如条件不允许,至少处于同一季节。

根据投放物种习性及生长周期,可按需开展项目长期跟踪监测,监测时间宜与本底调查季节相一致。

监测调查指标体系

监测调查指标选取遵循典型性、系统性和可量化性等原则,该指标体系分为一级、二级和三级指标(如表1所示)。

一级指标

生物环境

沉积环境

海洋底栖动物种群生态修复监测调查指标体系二级指标

修复目标种

大型底栖生物

渔业资源

浮游生物bzxz.net

叶绿素 a

沉积物

三级指标

目标种生物量

目标种生物密度

物种数

各物种的个体数

总生物量

总生物密度

鱼类、贝类、甲壳类等渔获量和资源密度鱼卵仔稚鱼”

浮游植物生物密度

浮游动物生物量

浮游动物生物密度

叶绿素 aa

硫化物

总有机碳

重金属(铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷)粒度

一级指标

经济效益

水体环境

\选做指标。

监测调查方法

海洋底栖动物种群生态修复监测调查指标体系(续)二级指标

种群修复总成本

种群修复总产值

水质”

现场监测调查中宜考虑下列情况。三级指标

苗种购置成本费

苗种投放费

海上管理费

捕捞成本费

目标种渔获量

目标种售价

GB/T42642—2023

盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、悬浮物、石油类、硫化物、重金属(铜、铅、锌、镐、铬、汞、砷)GB17378.3中给出的样品采集、贮存及运输指导。水体环境监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,要素监测与分析方法宜考虑GB17378.4中给出的指导沉积环境监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,监测与分析方法宜考虑GB17378.5中给出的指导。沉积物粒度调查与分析方法宜考虑GB/T12763.8中给出的指导。海洋生物监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,监测与分析方法宜考虑GB/T12763.6中给出的指导。目标种种群现存量:样方内取样方法宜考虑GB17378.7一2007中7.2.2中给出的指导,通过设立多点样方,进行多次定量采集,利用样方内目标种密度、生物量计算其现存量。样方数量设置原则为每站为2个~4个样方。通过资料收集、访问调查、发放调查问卷和表格(见附录B和附录C)等方式,了解从业人员、捕捞船舶、渔获量等数据,调查目标种群修复成本、目标种恢复情况、收购价格等,了解海洋底栖动物种群生态修复效果。调查对象要有代表性,须覆盖修复区附近的渔港、渔民、渔业协会等,发放和回收调查记录表的数量均不少于30份。通过对修复项目实施相关单位进行调查走访,填写统计表(见附录D),了解种群生态修复总成本。

效果评估

评估指标

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估指标包括目标种成活率、沉积环境、大型底栖生物及经济效益。

目标种成活率指标评估

种群修复目标种成活率主要通过目标种种群现存量指标评估。5

GB/T42642—2023

对于投放的海洋底栖动物物种,利用第一次跟踪调查中的目标种种群现存量,结合目标种修复总量,宜按公式(1)计算其成活率:(Nel-No)

式中:

Rsr——目标种成活率;

Nel一在第一次跟踪调查中得到的目标种种群现存量;Nso——在本底调查中获得的目标种种群数量;N

目标种修复总量。

...(1)

如在跟踪调查中未获相关个体,可结合地方渔业统计数据及本次海洋底栖动物种群生态修复规模,计算间接回捕率,作为成活率指标,进行效果评估。效果评估分级见表2。表2修复种群成活率评估表

成活率(R)范围

30%≤R<50%

沉积环境修复评估

评估结果

将海洋底栖动物种群生态修复后各站位环境因子的监测结果与本底调查结果进行对比,评价各项沉积物环境因子的修复效果,评价见表3。表3

评价标准

沉积物环境因子评价

评价结果

监测结果优于本底调查结果的站位比例不低于50%监测结果优于本底调查结果的站位比例未达到50%,且不低于30%监测结果优于本底调查结果的站位比例未达到30%优

根据各项沉积物环境因子评价结果,综合评估海洋底栖动物种群生态修复的沉积环境修复效果,评估见表4。

沉积环境修复效果评估

评估标准

各项评价结果均为\优”

有1项及以上指标评价结果为“良”,且没有单项指标评估结果为“差”有1项及以上指标评价结果为“差”6.4

大型底栖生物修复评估

大型底栖生物多样性指数计算

评估结果

选取大型底栖生物多样性指数作为评价因子,大型底栖生物多样性指数计算宜考虑HY/T215中6

给出的指导。

6.4.2大型底栖生物修复效果评估方法GB/T42642—2023

将修复前后的大型底栖生物多样性指数进行对比,大型底栖生物修复效果指数宜按公式(2)计算:AMBI

式中:

大型底栖生物修复效果指数:

海洋底栖动物种群生态修复后的大型底栖生物多样性指数;海洋底栖动物种群生态修复前的大型底栖生物多样性指数。大型底栖生物修复效果评估见表5。表5大型底栖生物修复效果评估

评估标准

AMBI≥125%

75%AMBI≤75%

经济效益评估

6.5.1种群修复总产值

种群修复总产值宜按公式(3)计算:Per

式中:

种群修复总产值,单位为元;

种群修复物种数;

修复海域总面积,单位为公项;Xp

第i个修复物种的现场监测调查渔获量,单位为千克(kg);现场监测调查扫海面积,单位为公项;第i个修复物种的渔获售价,单位为元每千克(元/kg)。种群修复总成本

种群修复总成本宜按公式(4)计算:P

式中:

种群修复总成本,单位为元;

种群修复物种数;

P.XN+P.+P.+P.

第个修复物种的苗种单价,单位为元每尾(粒);第i个修复物种的修复苗种数量,单位为尾(粒):评估结果

苗种投放费(包括检疫、公证、车辆和船舶运输、人员等费用),单位为元;.(2)

·(3)

.(4)

GB/T42642—2023

海上管理费(包括修复区渔政监督、海上看护人员和船舶等费用),单位为元;Pr

捕捞成本费(包括船舶折旧、油料及人员等费用),单位为元。投入产出比

经济效益评估以投人产出比评估。投人产出比宜按公式(5)计算:

式中:

种群修复投入产出比;

Pr——种群修复总产值,单位为元;Pe——种群修复总成本,单位为元。经济效益评估方法

经济效益评估等级见表6。

经济效益评估等级

投入产出比(I)

评估结果

修复效果综合评估

≤1:2

1:0.8≤<1:2

(5)

综合目标种成活率、沉积环境修复效果、大型底栖生物修复效果及经济效益评估结果,进行综合评估,评估见表7。

各项指标评估结果均为“优”

海洋底栖动物种群生态修复效果评估等级划分评估标准

有1项及以上指标评估结果为“良”,且没有单项指标评估结果为“差”有1项及以上指标评估结果为“差”8

评估结果

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

CCSA45

中华人民共和国国家标准

GB/T42642—2023

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南

Technical guideline for monitoring and effectiveness evaluation of marinezoobenthospopulationsecologicalrestoration2023-05-23发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

2023-09-01实施

规范性引用文件

术语和定义

工作程序

现场监测调查

效果评估

附录A(资料性)

附录B(资料性)

附录C(资料性)

附录D(资料性)

参考文献

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案编制大纲海洋底栖动物种群捕捞生产情况记录表海洋底栖动物种群捕捞生产成本记录表海洋底栖动物种群生态修复情况统计表…GB/T42642—2023

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则起草。

GB/T42642—2023

第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任本文件由中华人民共和国自然资源部提出。本文件由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。本文件起草单位:国家海洋局北海环境监测中心、山东省海洋科学研究院、国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局南海环境监测中心、山东省渔业发展与资源养护管理总站。本文件主要起草人:温国义、杜明、张琦、刘潇、沙婧婧、刘一霆、李继业、姚海燕、韩龙江、胡发文、张天文、袁一鸣、李海涛、季晓、涂忠。m

1范围

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南

GB/T42642—2023

本文件提供了海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估的工作程序、现场监测调查和效果评估等方面的指导和建议

本文件适用于在中华人民共和国管辖海域内开展的海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12763.1

GB/T12763.6

GB/T12763.8

GB/T17108

GB17378.1

GB17378.3

GB17378.4

GB17378.5

GB17378.7-

GB/T19485

HY/T215

3术语和定义

海洋调查规范

海洋调查规范

海洋调查规范

第1部分:总则

第6部分:海洋生物调查

第8部分:海洋地质地球物理调查海洋功能区划技术导则

海洋监测规范

第1部分:总则

海洋监测规范

海洋监测规范

海洋监测规范

第3部分:样品采集、贮存与运输第4部分:海水分析

第5部分:沉积物分析

海洋监测规范第7部分:近海污染生态调查和生物监测2007

海洋工程环境影响评价技术导则近岸海域海洋生物多样性评价技术指南下列术语和定义适用于本文件。3.1

海洋底栖动物

marinezoobenthos

栖息于海底的动物。

注:本文件中的海洋底栖动物特指节肢动物门、软体动物门、环节动物门和棘皮动物门大型底栖动物3.2

种群population

在一定空间中生活、彼此相互影响的同种个体的集合。[来源:GB/T15919—2010,2.21]]1

GB/T42642—2023

现存量

standingcrop

在特定时刻单位面积或体积内生物的数量。[来源:GB/T15919—2010,7.4]3.4

成活率

survivalrate

给定时期或阶段内期末存活个体数与初期总个体数的比值。[来源:GB/T15919—2010.7.25]4工作程序

工作流程

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作分为准备阶段、监测调查阶段、效果评估阶段和报告编制阶段,工作流程见图1。

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案宜尽可能与海洋底栖动物种群生态修复工作方案同步编制,在生态修复工作实施前开展本底调查。资料收集

准各阶段

现场踏斯

编制海洋底帆动物种群生态修复监测和效果评估工作方案

监测调查阶段

效果评估阶段

报告编制阶段

开展生态修复监测与调在工作

开展生态修复效果评估工作

编制海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估报告

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作流程图4.2准备阶段

4.2.1资料收集

GB/T42642—2023

收集与海洋底栖动物种群生态损害有关的背景资料(包括受影响海域海洋环境的自然环境、海洋水文、海洋化学、海洋生物、资源和开发利用、社会经济资料,以及海洋沉积物、海洋生态环境资料)、生态修复实施方案、最新图件等资料,资料收集与使用宜充分考虑下列情况:GB/T19485中给出的资料的获取原则、使用、公正性、可靠性、有效性确认和时限性等方面的指导:

-GB/T17108中给出的海域自然环境、海洋水文、海洋化学、海洋生物、资源和开发利用、社会经济资料的收集与使用指导:

GB/T19485中给出的海洋沉积物调查资料的收集与使用指导;GB/T19485中给出的海洋生态环境调查资料的收集与使用指导;一对收集的调查资料和图件,宜注明其来源和时间:一对已有的资料进行处理及使用时宜考患GB/T12763.1中给出的指导。4.2.2工作方案编制

根据海洋底栖动物种群生态修复实施方案,制定海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案,工作方案宜包括:

项目概况;

—效果评估工作目标;

监测和效果评估实施方案;

一实施周期与进度安排;

组织实施与质量控制。

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案编制大纲见附录A。4.3监测调查阶段

根据海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估工作方案确定的海洋底栖动物种群生态修复监测指标,组织开展现场监测调查。海洋底栖动物种群生态修复监测本底调查宜于生态修复工作实施前开展。4.4效果评估阶段

将生态修复实施后各项指标要素的监测结果与修复前的本底调查结果进行对比,评估各项指标的修复成效,综合分析海洋底栖动物种群生态修复效果。4.5报告编制阶段

编制海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估报告,同时宜建立完整的相关档案以备追溯。5现场监测调查

监测调查范围

根据受损区域的实际情况,划定海洋底栖动物种群生态修复监测调查范围。以覆盖修复海域为原则,并向周边区域适当延伸1km~3km。3

GB/T42642—2023

站位布设

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估站位布设宜能覆盖监测调查区域。站位布设宜考虑GB17378.1中给出的指导。

监测调查时间和频率

海洋底栖动物种群生态修复工作进行前,开展1次本底调查。海洋底栖动物种群生态修复工作完成后1个~2个月内,开展1次跟踪调查与评估,包括目标种成活率评估及沉积环境修复评估。海洋底栖动物种群生态修复工作完成后1年,开展1次跟踪调查与评估,包括沉积环境修复评估、大型底栖生物修复评估及经济效益评估。本次跟踪调查的月份宜与本底调查相同,如条件不允许,至少处于同一季节。

根据投放物种习性及生长周期,可按需开展项目长期跟踪监测,监测时间宜与本底调查季节相一致。

监测调查指标体系

监测调查指标选取遵循典型性、系统性和可量化性等原则,该指标体系分为一级、二级和三级指标(如表1所示)。

一级指标

生物环境

沉积环境

海洋底栖动物种群生态修复监测调查指标体系二级指标

修复目标种

大型底栖生物

渔业资源

浮游生物bzxz.net

叶绿素 a

沉积物

三级指标

目标种生物量

目标种生物密度

物种数

各物种的个体数

总生物量

总生物密度

鱼类、贝类、甲壳类等渔获量和资源密度鱼卵仔稚鱼”

浮游植物生物密度

浮游动物生物量

浮游动物生物密度

叶绿素 aa

硫化物

总有机碳

重金属(铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷)粒度

一级指标

经济效益

水体环境

\选做指标。

监测调查方法

海洋底栖动物种群生态修复监测调查指标体系(续)二级指标

种群修复总成本

种群修复总产值

水质”

现场监测调查中宜考虑下列情况。三级指标

苗种购置成本费

苗种投放费

海上管理费

捕捞成本费

目标种渔获量

目标种售价

GB/T42642—2023

盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、悬浮物、石油类、硫化物、重金属(铜、铅、锌、镐、铬、汞、砷)GB17378.3中给出的样品采集、贮存及运输指导。水体环境监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,要素监测与分析方法宜考虑GB17378.4中给出的指导沉积环境监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,监测与分析方法宜考虑GB17378.5中给出的指导。沉积物粒度调查与分析方法宜考虑GB/T12763.8中给出的指导。海洋生物监测中选取的监测要素宜充分考虑生态修复监测和效果评估工作方案,监测与分析方法宜考虑GB/T12763.6中给出的指导。目标种种群现存量:样方内取样方法宜考虑GB17378.7一2007中7.2.2中给出的指导,通过设立多点样方,进行多次定量采集,利用样方内目标种密度、生物量计算其现存量。样方数量设置原则为每站为2个~4个样方。通过资料收集、访问调查、发放调查问卷和表格(见附录B和附录C)等方式,了解从业人员、捕捞船舶、渔获量等数据,调查目标种群修复成本、目标种恢复情况、收购价格等,了解海洋底栖动物种群生态修复效果。调查对象要有代表性,须覆盖修复区附近的渔港、渔民、渔业协会等,发放和回收调查记录表的数量均不少于30份。通过对修复项目实施相关单位进行调查走访,填写统计表(见附录D),了解种群生态修复总成本。

效果评估

评估指标

海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估指标包括目标种成活率、沉积环境、大型底栖生物及经济效益。

目标种成活率指标评估

种群修复目标种成活率主要通过目标种种群现存量指标评估。5

GB/T42642—2023

对于投放的海洋底栖动物物种,利用第一次跟踪调查中的目标种种群现存量,结合目标种修复总量,宜按公式(1)计算其成活率:(Nel-No)

式中:

Rsr——目标种成活率;

Nel一在第一次跟踪调查中得到的目标种种群现存量;Nso——在本底调查中获得的目标种种群数量;N

目标种修复总量。

...(1)

如在跟踪调查中未获相关个体,可结合地方渔业统计数据及本次海洋底栖动物种群生态修复规模,计算间接回捕率,作为成活率指标,进行效果评估。效果评估分级见表2。表2修复种群成活率评估表

成活率(R)范围

30%≤R<50%

沉积环境修复评估

评估结果

将海洋底栖动物种群生态修复后各站位环境因子的监测结果与本底调查结果进行对比,评价各项沉积物环境因子的修复效果,评价见表3。表3

评价标准

沉积物环境因子评价

评价结果

监测结果优于本底调查结果的站位比例不低于50%监测结果优于本底调查结果的站位比例未达到50%,且不低于30%监测结果优于本底调查结果的站位比例未达到30%优

根据各项沉积物环境因子评价结果,综合评估海洋底栖动物种群生态修复的沉积环境修复效果,评估见表4。

沉积环境修复效果评估

评估标准

各项评价结果均为\优”

有1项及以上指标评价结果为“良”,且没有单项指标评估结果为“差”有1项及以上指标评价结果为“差”6.4

大型底栖生物修复评估

大型底栖生物多样性指数计算

评估结果

选取大型底栖生物多样性指数作为评价因子,大型底栖生物多样性指数计算宜考虑HY/T215中6

给出的指导。

6.4.2大型底栖生物修复效果评估方法GB/T42642—2023

将修复前后的大型底栖生物多样性指数进行对比,大型底栖生物修复效果指数宜按公式(2)计算:AMBI

式中:

大型底栖生物修复效果指数:

海洋底栖动物种群生态修复后的大型底栖生物多样性指数;海洋底栖动物种群生态修复前的大型底栖生物多样性指数。大型底栖生物修复效果评估见表5。表5大型底栖生物修复效果评估

评估标准

AMBI≥125%

75%

经济效益评估

6.5.1种群修复总产值

种群修复总产值宜按公式(3)计算:Per

式中:

种群修复总产值,单位为元;

种群修复物种数;

修复海域总面积,单位为公项;Xp

第i个修复物种的现场监测调查渔获量,单位为千克(kg);现场监测调查扫海面积,单位为公项;第i个修复物种的渔获售价,单位为元每千克(元/kg)。种群修复总成本

种群修复总成本宜按公式(4)计算:P

式中:

种群修复总成本,单位为元;

种群修复物种数;

P.XN+P.+P.+P.

第个修复物种的苗种单价,单位为元每尾(粒);第i个修复物种的修复苗种数量,单位为尾(粒):评估结果

苗种投放费(包括检疫、公证、车辆和船舶运输、人员等费用),单位为元;.(2)

·(3)

.(4)

GB/T42642—2023

海上管理费(包括修复区渔政监督、海上看护人员和船舶等费用),单位为元;Pr

捕捞成本费(包括船舶折旧、油料及人员等费用),单位为元。投入产出比

经济效益评估以投人产出比评估。投人产出比宜按公式(5)计算:

式中:

种群修复投入产出比;

Pr——种群修复总产值,单位为元;Pe——种群修复总成本,单位为元。经济效益评估方法

经济效益评估等级见表6。

经济效益评估等级

投入产出比(I)

评估结果

修复效果综合评估

≤1:2

1:0.8≤<1:2

(5)

综合目标种成活率、沉积环境修复效果、大型底栖生物修复效果及经济效益评估结果,进行综合评估,评估见表7。

各项指标评估结果均为“优”

海洋底栖动物种群生态修复效果评估等级划分评估标准

有1项及以上指标评估结果为“良”,且没有单项指标评估结果为“差”有1项及以上指标评估结果为“差”8

评估结果

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。