GB/T 11443.1-1989

基本信息

标准号: GB/T 11443.1-1989

中文名称:国内卫星通信地球站总技术要求 第一部分:通用要求

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1989-06-10

实施日期:1990-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:483238

标准分类号

标准ICS号:电信、音频和视频技术>>无线通信>>33.060.30无线中继和固定卫星通信系统

中标分类号:通信、广播>>通信设备>>M35卫星通信设备

关联标准

出版信息

页数:11页

标准价格:12.0 元

相关单位信息

首发日期:1989-06-10

复审日期:2004-10-14

起草单位:邮电部第一研究所

发布部门:信息产业部(通信)

主管部门:信息产业部(通信)

标准简介

本标准规定了地球站分类、天线特性、宽带射频特性及地球站其他基本性能要求,还规定了各种调制方式的传输性能和主要参数。本标准适用于固定业务(4/6GHz频段)的国内卫星通信地球站。不仅适用于国内通信卫星组成的国内卫星通信系统,也适用于租用国际通信卫星转发器组成的国内卫星通信系统,前者简称为“国内卫星系统”,后者简称为“租星系统”本标准适用于公用通信网和专用通信网。本标准适用于卫星通信地球站的建立和技术改造。 GB/T 11443.1-1989 国内卫星通信地球站总技术要求 第一部分:通用要求 GB/T11443.1-1989 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

GB/T 11443.1—1989

国内卫星通信地球站总技术要求第一部分:通用要求

Domesticsatellite communicationearth stations--General technical reguirements-Part1:Commonperformance

1989-07-04发布

1990-03-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

国内卫星通信地球站总技术要求第一部分:通用要求

Domestic satellite communicationearth stationsGeneral technical requirements-Part 1:Common performance

1主题内容与适用范围

GB/T11443.1—1989

本标准规定了地球站分类、天线特性、宽带射频特性及地球站其他基本性能要求,还规定了各种调制方式的传输性能和主要参数。本标准适用于固定业务(4/6GHz频段)的国内卫星通信地球站,不仅适用于国内通信卫星组成的国内卫星通信系统,也适用于租用国际通信卫星转发器组成的国内卫星通信系统,前者简称为“国内卫星系统”,后者简称为“租星系统”。本标准适用于公用通信网和专用通信网。本标准适用于卫星通信地球站的建立和技术改造。2引用标准

GB3384模拟载波通信系统网路接口参数GB7611脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数GB11443.2国内卫星通信地球站总技术要求第二部分:频分多路复用/调频载波通道GB11443.3国内卫星通信地球站总技术要求第三部分:单路每载波通道GB11443.4国内卫星通信地球站总技术要求第四部分:电视/调频载波通道GB11444.1国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第一部分:频分多路复用/调频设备

GB11444.2国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第二部分:单路每载波设备

GB11444.3国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第三部分:电视/调频设备

GB11445.1国内卫星通信地球站终端设备技术要求第一部分:频分多路复用终端设备GB11445.2国内卫星通信地球站终端设备技术要求第二部分:单路每载波终端设备3术语、代号

3.1术语

3.1.1连续可变斜率增量调制continuouslyvariableslopedeltamodulation(CVSD)连续可变斜率增量调制是增量调制的一种,量化阶距是随着语言信号音节斜率连续变化的。3.1.2话音激活voiceactivation为了节省卫星发射功率,提高通信容量,当输入话音电平达到一定门限值时,SCPC发载波,否则国家技术监督局1989-07-04批准1990-03-01实施

GB/T11443.1—1989

不发载波。它是SCPC系统特有的功能。3.1.3前向纠错forwarderrorcorrection(FEC)发端发出能够纠错的码,接收端收到纠错码后,根据译码规则自动地纠正传输中出现的错误。3.2代号

3.2.1FDM/FM频分多路复用/调频;3.2.2SCPC/BPSK/CVSD单路每载波/二相移相键控/连续可变斜率增量调制;3.2.3SCPC/QPSK/CVSD单路每载波/四相移相键控/连续可变斜率增量调制;3.2.4TV/FM电视/调频;

3.2.5dBc相对于载波的分贝数。4调制方式

本标准规定下列调制方式的传输性能和主要参数:a.FDM/FM;

b.SCPC/BPSK(或QPSK)/CVSD(电话)和SCPC/QPSK(数据);c.TV/FM。

5地球站分类

按照系统内地球站的品质因数(G/T值)及它在网中的地位分为四个标准等级:一类站

二类站

三类站

四类站

G/T>31.7+201gf/4(dB/K)

G/T≥28.5+201gf/4(dB/K)

G/T≥23+201gf/4(dB/K)

G/T≥18.5+201gf/4(dB/K)

注:①G/T值规定为天线工作仰角≥10°,晴天微风的条件下测试值。②f为接收频率,GHz。

(3)

③在国内卫星系统和租星系统中,一类站包括一个中央站、公用网和专用网的中心站。其G/T值可比31.7dB/K取得高,以有利于整个系统功率利用。④三类站中,用于租星系统为G/T≥24.5+201gf/4(dB/K)。6地球站业务能力

6.1一类站

6.1.1一类站作为中央站时,应具备如下性能:承担全卫星系统的运行、操作和监测,并作为通信使用管理中心监控站。发射SCPC系统中的参考导频信号。在租星系统中,负责与国际卫星组织(INTELSAT)公务联络,配合INTELSAT对新建地球站进行入网验证测试和开通测试。6.1.2一类站作为中心站时,应具备如下性能:负责本系统的运行、操作和监测。6.1.3与各类站进行通信(电话、电报、数据和传真)。与一、二类站互通电话和其他非电话业务,与三、四类站通小容量SCPC电话和其他非电话业务。具有较大通信容量。6.1.4发送电视信号,接收电视信号并提供转播。6.1.5必要时,应具有发射参考导频信号的能力,作为SCPC系统参考导频备用站。6.2二类站

6.2.1与各类站进行通信(电话、电报、数据和传真)。与一、二类站互通电话和其他非电话业务,与三、四类站通小容量SCPC电话和其他非电话业务,具有中等通信容量。6.2.2发送电视信号(国内卫星系统),接收电视信号并提供转播。2

6.3三类站

GB/T11443.1—1989

6.3.1与一、二类站互通小容量是SCPC电话和其他非电话业务。6.3.2接收电视信号,符合条件时可提供转播。6.4四类站

6.4.1四类站在技术条件符合要求时,可与一、二类站互通小容量SCPC电话和其它非电话业务。6.4.2接收电视信号。

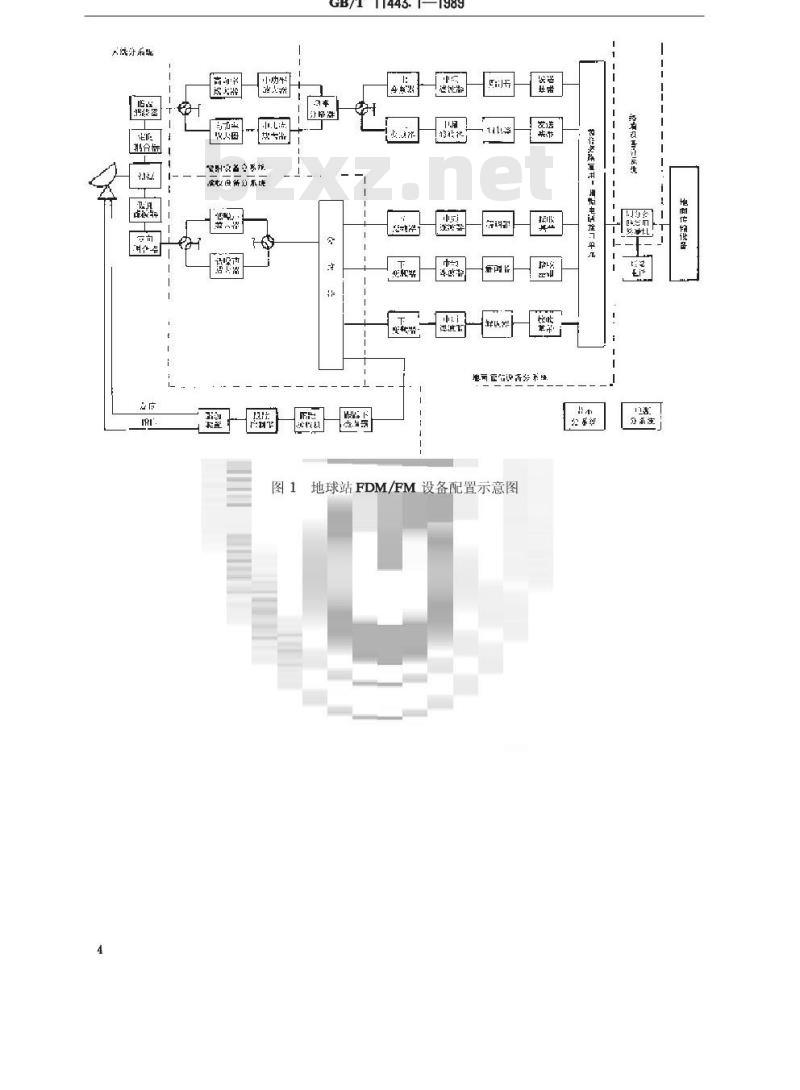

7地球站设备的组成

地球站设备的基本组成包括:

天线分系统;

发射设备分系统;

接收设备分系统,

地面通信设备分系统;

终端设备分系统;

监示分系统;

电源分系统。

一个地球站可能具有一付天线或多付天线,天线的数目取决于需要同时通过几颗卫星进行通信。我国卫星通信系统由“国内卫星系统”和“租星系统”二部分组成,某些大站必须设二付或更多付天线满足通信和电视的需要。天线及接收设备分系统一般是共用的,基带到射频和射频到基带设备的数量取决于通信信道的数量和类别。地球站FDM/FM设备配置示意图如图1所示。地球站SCPC设备配置示意图如图2所示。地球站TV/FM设备配置示意图如图3所示。3

六海好地

期合标

GB/T11443.1—1989

图1地球站FDM/FM设备配置示意图开

博构电话推门单

东流院

分鼎注

地前作销化品

不然分亲游

变射设鲁好显增

接收证善分解

GB/T11443.1—1989

会路画

电通医

中国发达

中范您

收单元

资别证备分配型

共台格员

图2地球站SCPC设备配置示意图

内步院口平瓦

地前件定批备

天混办承统

发射设备于系统

既收设警守病先

-制-并

GB/T11443.1—1989

能物验

面通讯设备许系战

地球站TV/FM设备配置示意图

的理所

8系统的工作频带

8.1发射工作频带

GB/T11443.1—1989

地球站必须能在5925~6425MHz频带内的任何指定瞬时带宽上工作。在有条件的地球站,可考虑在5850~6650MHz频带内工作。8.2接收工作频带

接收工作频带为3700~4200MHz频带内的任何瞬时工作带宽,地球站必须能接收上述频带内的任意载波。

有条件的地球站,可考虑接收工作频带为3400~4200MHz。9天线分系统

9.1天线的发射旁瓣特性

在天线口面直径与发射载波的波长之比D/>150的情况下,偏离主波束中心,大于1°的天线旁瓣峰数的90%不得超过式(5)所规定的包络线:G-29-251go(dBi)

式中:G-

(120°

(5)

在静止轨道的南北3°以内的方向上相对于全向辐射天线的旁瓣包络增益(从地球站中心看去),dBi;

偏离主轴的角度,单位为度。

注:对发射旁瓣特性为G=32—251go(dBi)(1人48)和

G=一10(dBi)(0>48°)的现有天线应进行改造,可允许继续使用到1990年。对于D/<150天线,天线旁瓣峰数的90%不得超过式(6)所规定的包络线:G=52-101g(D/a)—251g(dBi)[(1002/DJ<<48G=10—101g(D/2)

9.2天线的接收旁瓣特性

(>48°)

偏离主波束中心,大于1°的天线旁瓣峰数的90%不得超过式(8)、(9)所规定的包络线:G-32-251go(dBi)

1<48°

?>48°

式中:G一一在静止轨道的南北3°以内的方向上,相对于全向辐射天线的旁瓣包络增益(从地球中心看去),dBi

9—偏离主轴的角度,()。

9.3极化

9.3.1发射和接收的极化方式

国内卫星系统:

采用线极化方式,极化面可调整。租星系统:

采用双圆极化方式,使用INTELSAT五号卫星,东半球波束极化方式如下:地球站发送:左圆极化

地球站接收:右圆极化

9.3.2发射和接收交叉极化隔离度或轴比国内卫星系统:

天线在轴方向交叉极化隔离度>33dB。天线旁瓣(偏轴1°~10°)交叉极化隔离度≥10dB。租星系统:

GB/T11443.1—1989

地球站对卫星传输方向的发射和接收电压轴比不大于1.06。9.4天线指向控制能力

地球站天线的仰角在高于5°的条件下,通过自动或人工方式,使天线的指向能适应静止轨道上不同位置的卫星。

9.5跟踪方式及能力

9.5.1对大型天线(即D/2≥150)要求采用自动跟踪。9.5.2对小型天线(即D/2<150)在指向损失不超过0.5dB的条件下可采用人工跟踪。9.5.3对系统中所有的站都要求有人工跟踪能力。10发射载波功率稳定度

地球站发射的任何一个载波等效全向辐射功率(EIRP),除恶劣气候条件外,稳定度应保持在一1.5~十1dB/d范围内。该指标包括高功放输出功率不稳定度(包括前置激励电路的影响)、天线发射增益不稳定性、天线指向误差和跟踪误差四个不稳定因素。SCPC系统中参考导频发射载波功率稳定度应为±0.5dB/d。

11射频载波频率容差

对所有的地球站发射载波频率容差(包括载波频率的初始偏离和长期的漂移值)不超过下列值:SCPC载波:

±250Hz

FDM/FM载波:

±80kHz(带宽2.5、5MHz)

±150kHz(带宽>5MHz)

TV/FM载波:

±250kHz

12辐射限制

12.1波束外辐射EIRP密度

在邻近卫星方向上,波束外辐射EIRP密度的允许值规定如下:12.1.1FDM/FM,TV/FM系统的辐射D-32-251g6

D=35—251go

(2. 5° ≤ 0 < 7°)

(7°≤ 0 ≤ 9. 2°)

(9. 2° < 0 ≤ 48°)

(48°<≤180°)

式中:D——在4kHz带宽中的EIRP能量密度,dBW/4kHz;9一偏离主轴的角度,单位为度。12.1.2话音激活SCPC/PSK系统的辐射D=45—251g0

(2. 5°≤ 0< 48°) ·

(48°≤<180°)bzxz.net

式中:D——在40kHz带宽中的EIRP能量密度,dBW/40kHz9——偏离主轴的角度,(°)。12.2杂散辐射分量

经地球站发射的杂散辐射EIRP(其中包括单频信号,频带噪声及其他无用信号,但不包括互调信8

GB/T11443.1—1989

号)在分配频带以外的落在5925~6425MHz和14000~14500MHz的频段内的任何4kHz频带内不得超过4dBw/4kHz

12.3射频带外辐射

租星系统中,经地球站的因多载波应用产生的带外互调产物EIRP在5925~6425MHz频率范围中的任何4kHz频带内天线仰角为10°时,不得超过21dBW/4kHz;仰角为其他值时的校正因子为一0.02(a一10)dB,其中:a是地球站天线仰角,单位为度。12.4载波频谱旁瓣限制

在使用频带外,每个发射数字载波的频谱旁瓣应比频谱主瓣峰值低26dB以上。13公务联络

13.1构成公务联络的原则

a.公务电路主要为中央站全系统的管理、监测服务,并用于地球站与地球站之间的日常业务通信:b。公务系统只包括公用通信网的地球站和专用通信网的中心站(一般为一、二类站)之间的公务通信,专用网地球站之间公务通信另设一对专用频率,c。网内所有通信地球站,不管采用什么通信方式,至少应有一条双向公务电路。13.2频率配置

13.2.1SCPC公务

公务联络使用两对频率:

a.f1、f2用于系统中所有地球站之间的公务通信:b.f3、于.为中央站对各类站之间的公务通信专用。f1、于2、f3、f.的具体频率由主管部门确定。中央站还应具有通过f1向全系统“广播”的性能。13.2.2FDM/FM公务

FDM/FM公务联络电路是在基带4~12kHz之间插进二个通路,每个4kHz频带的低频端设置电话通路,在高频端以120Hz的间隔至多容纳5路移频电传电报电路,频率配置如图4所示,图中单位为千赫兹。

13.3公务联络方式

图4频率分配

中央站、一类站和二类站及专用网中心站可以通电话、电报或电话、真迹传真。三、四类站可以通电话和真迹传真。

14地球站接口

14.1视频和伴音接口

14.1.1视频接口

输入电平:1V,-p(正极性调制)输入阻抗:75Q

输出电平:1V,-p

输出阻抗:752

14.1.2伴音接口

输入电平:0dBm

GB/T11443.1—1989

输入阻抗:600α(平衡和不平衡各一路)输出电平:0dBm

输出阻抗:600Q(平衡和不平衡各路)14.2音频和各级基础群接口

音频和各级基础群(电话和非电话业务)接口参数应符合GB3384规定。64kbit/s的数字接口见国标GB7611规定。

15地球站可用性

地球站的可用性与各分系统中单机设备的可靠性和提供备用方式及其转换方式密切相关。因此在选择各分系统中的设备时,要考虑使用及维护方使,单机可靠性要好,备用设备的多少可由各地球站按具体情况综合选择,但是对公用通信网而言,地球站总的可用性设计指标为99.9%。专用网则可根据不同使用要求,由用户自行规定。16地球站进城电路

地球站进城电路是指输入端和输出端至长途局(或用户)的中继线路设备,一类站和二类站设在郊外,由于地球站环境、业务要求各异,进城电路可采用微波中继、电缆或光纤。微波中继使用频段应避开3400~4200MHz、5850~6650MHz、10.7~11.2GHz、14~14.5GHz。建议使用下述频段:1900~2300MHz,7780~8275MHz,8200~8500MHz。容量系列分为数字方式和模拟方式!数字方式:34Mbit/s,2X34Mbit/s。模拟方式:960路/信道,1800路/信道。三、四类站不需进城电路。

17地球站工作条件

17.1地球站环境条件

环境温度

寒带35~十40℃

热带-20~+55℃

相对湿度

10%~100%

12%~100%

地球站应能在30m/s风速(相当于910级风)的条件下连续工作。17.2地球站机房条件

机房内温度为15~30℃;相对湿度为10%~75%。10

GB/T11443.1—1989

机房还应考虑防震、防霉、防尘、防静电等措施。17.3电源

地球站应由稳定、可靠的交流电源和应急备用的油机发电机组(部分三类站视具体情况而定)供电。

、二类站根据供电情况,可配备交流不停电电源系统。三相交流电源,频率应为50士1Hz,电压380V,当电压偏移士38V时,必须采取稳压或调压措施。

单相交流电源,频率应为50士1Hz,电压220V,当电压偏移士22V时,必须采取稳压或调压措施。

附加说明:

本标准由中华人民共和国邮电部提出。本标准由邮电部邮电工业标准化研究所归口。本标准由邮电部第一研究所负责起草。本标准主要起草人徐诗禹。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB/T 11443.1—1989

国内卫星通信地球站总技术要求第一部分:通用要求

Domesticsatellite communicationearth stations--General technical reguirements-Part1:Commonperformance

1989-07-04发布

1990-03-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

国内卫星通信地球站总技术要求第一部分:通用要求

Domestic satellite communicationearth stationsGeneral technical requirements-Part 1:Common performance

1主题内容与适用范围

GB/T11443.1—1989

本标准规定了地球站分类、天线特性、宽带射频特性及地球站其他基本性能要求,还规定了各种调制方式的传输性能和主要参数。本标准适用于固定业务(4/6GHz频段)的国内卫星通信地球站,不仅适用于国内通信卫星组成的国内卫星通信系统,也适用于租用国际通信卫星转发器组成的国内卫星通信系统,前者简称为“国内卫星系统”,后者简称为“租星系统”。本标准适用于公用通信网和专用通信网。本标准适用于卫星通信地球站的建立和技术改造。2引用标准

GB3384模拟载波通信系统网路接口参数GB7611脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数GB11443.2国内卫星通信地球站总技术要求第二部分:频分多路复用/调频载波通道GB11443.3国内卫星通信地球站总技术要求第三部分:单路每载波通道GB11443.4国内卫星通信地球站总技术要求第四部分:电视/调频载波通道GB11444.1国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第一部分:频分多路复用/调频设备

GB11444.2国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第二部分:单路每载波设备

GB11444.3国内卫星通信地球站发射、接收和地面通信设备技术要求第三部分:电视/调频设备

GB11445.1国内卫星通信地球站终端设备技术要求第一部分:频分多路复用终端设备GB11445.2国内卫星通信地球站终端设备技术要求第二部分:单路每载波终端设备3术语、代号

3.1术语

3.1.1连续可变斜率增量调制continuouslyvariableslopedeltamodulation(CVSD)连续可变斜率增量调制是增量调制的一种,量化阶距是随着语言信号音节斜率连续变化的。3.1.2话音激活voiceactivation为了节省卫星发射功率,提高通信容量,当输入话音电平达到一定门限值时,SCPC发载波,否则国家技术监督局1989-07-04批准1990-03-01实施

GB/T11443.1—1989

不发载波。它是SCPC系统特有的功能。3.1.3前向纠错forwarderrorcorrection(FEC)发端发出能够纠错的码,接收端收到纠错码后,根据译码规则自动地纠正传输中出现的错误。3.2代号

3.2.1FDM/FM频分多路复用/调频;3.2.2SCPC/BPSK/CVSD单路每载波/二相移相键控/连续可变斜率增量调制;3.2.3SCPC/QPSK/CVSD单路每载波/四相移相键控/连续可变斜率增量调制;3.2.4TV/FM电视/调频;

3.2.5dBc相对于载波的分贝数。4调制方式

本标准规定下列调制方式的传输性能和主要参数:a.FDM/FM;

b.SCPC/BPSK(或QPSK)/CVSD(电话)和SCPC/QPSK(数据);c.TV/FM。

5地球站分类

按照系统内地球站的品质因数(G/T值)及它在网中的地位分为四个标准等级:一类站

二类站

三类站

四类站

G/T>31.7+201gf/4(dB/K)

G/T≥28.5+201gf/4(dB/K)

G/T≥23+201gf/4(dB/K)

G/T≥18.5+201gf/4(dB/K)

注:①G/T值规定为天线工作仰角≥10°,晴天微风的条件下测试值。②f为接收频率,GHz。

(3)

③在国内卫星系统和租星系统中,一类站包括一个中央站、公用网和专用网的中心站。其G/T值可比31.7dB/K取得高,以有利于整个系统功率利用。④三类站中,用于租星系统为G/T≥24.5+201gf/4(dB/K)。6地球站业务能力

6.1一类站

6.1.1一类站作为中央站时,应具备如下性能:承担全卫星系统的运行、操作和监测,并作为通信使用管理中心监控站。发射SCPC系统中的参考导频信号。在租星系统中,负责与国际卫星组织(INTELSAT)公务联络,配合INTELSAT对新建地球站进行入网验证测试和开通测试。6.1.2一类站作为中心站时,应具备如下性能:负责本系统的运行、操作和监测。6.1.3与各类站进行通信(电话、电报、数据和传真)。与一、二类站互通电话和其他非电话业务,与三、四类站通小容量SCPC电话和其他非电话业务。具有较大通信容量。6.1.4发送电视信号,接收电视信号并提供转播。6.1.5必要时,应具有发射参考导频信号的能力,作为SCPC系统参考导频备用站。6.2二类站

6.2.1与各类站进行通信(电话、电报、数据和传真)。与一、二类站互通电话和其他非电话业务,与三、四类站通小容量SCPC电话和其他非电话业务,具有中等通信容量。6.2.2发送电视信号(国内卫星系统),接收电视信号并提供转播。2

6.3三类站

GB/T11443.1—1989

6.3.1与一、二类站互通小容量是SCPC电话和其他非电话业务。6.3.2接收电视信号,符合条件时可提供转播。6.4四类站

6.4.1四类站在技术条件符合要求时,可与一、二类站互通小容量SCPC电话和其它非电话业务。6.4.2接收电视信号。

7地球站设备的组成

地球站设备的基本组成包括:

天线分系统;

发射设备分系统;

接收设备分系统,

地面通信设备分系统;

终端设备分系统;

监示分系统;

电源分系统。

一个地球站可能具有一付天线或多付天线,天线的数目取决于需要同时通过几颗卫星进行通信。我国卫星通信系统由“国内卫星系统”和“租星系统”二部分组成,某些大站必须设二付或更多付天线满足通信和电视的需要。天线及接收设备分系统一般是共用的,基带到射频和射频到基带设备的数量取决于通信信道的数量和类别。地球站FDM/FM设备配置示意图如图1所示。地球站SCPC设备配置示意图如图2所示。地球站TV/FM设备配置示意图如图3所示。3

六海好地

期合标

GB/T11443.1—1989

图1地球站FDM/FM设备配置示意图开

博构电话推门单

东流院

分鼎注

地前作销化品

不然分亲游

变射设鲁好显增

接收证善分解

GB/T11443.1—1989

会路画

电通医

中国发达

中范您

收单元

资别证备分配型

共台格员

图2地球站SCPC设备配置示意图

内步院口平瓦

地前件定批备

天混办承统

发射设备于系统

既收设警守病先

-制-并

GB/T11443.1—1989

能物验

面通讯设备许系战

地球站TV/FM设备配置示意图

的理所

8系统的工作频带

8.1发射工作频带

GB/T11443.1—1989

地球站必须能在5925~6425MHz频带内的任何指定瞬时带宽上工作。在有条件的地球站,可考虑在5850~6650MHz频带内工作。8.2接收工作频带

接收工作频带为3700~4200MHz频带内的任何瞬时工作带宽,地球站必须能接收上述频带内的任意载波。

有条件的地球站,可考虑接收工作频带为3400~4200MHz。9天线分系统

9.1天线的发射旁瓣特性

在天线口面直径与发射载波的波长之比D/>150的情况下,偏离主波束中心,大于1°的天线旁瓣峰数的90%不得超过式(5)所规定的包络线:G-29-251go(dBi)

式中:G-

(120°

(5)

在静止轨道的南北3°以内的方向上相对于全向辐射天线的旁瓣包络增益(从地球站中心看去),dBi;

偏离主轴的角度,单位为度。

注:对发射旁瓣特性为G=32—251go(dBi)(1人48)和

G=一10(dBi)(0>48°)的现有天线应进行改造,可允许继续使用到1990年。对于D/<150天线,天线旁瓣峰数的90%不得超过式(6)所规定的包络线:G=52-101g(D/a)—251g(dBi)[(1002/DJ<<48G=10—101g(D/2)

9.2天线的接收旁瓣特性

(>48°)

偏离主波束中心,大于1°的天线旁瓣峰数的90%不得超过式(8)、(9)所规定的包络线:G-32-251go(dBi)

1<48°

?>48°

式中:G一一在静止轨道的南北3°以内的方向上,相对于全向辐射天线的旁瓣包络增益(从地球中心看去),dBi

9—偏离主轴的角度,()。

9.3极化

9.3.1发射和接收的极化方式

国内卫星系统:

采用线极化方式,极化面可调整。租星系统:

采用双圆极化方式,使用INTELSAT五号卫星,东半球波束极化方式如下:地球站发送:左圆极化

地球站接收:右圆极化

9.3.2发射和接收交叉极化隔离度或轴比国内卫星系统:

天线在轴方向交叉极化隔离度>33dB。天线旁瓣(偏轴1°~10°)交叉极化隔离度≥10dB。租星系统:

GB/T11443.1—1989

地球站对卫星传输方向的发射和接收电压轴比不大于1.06。9.4天线指向控制能力

地球站天线的仰角在高于5°的条件下,通过自动或人工方式,使天线的指向能适应静止轨道上不同位置的卫星。

9.5跟踪方式及能力

9.5.1对大型天线(即D/2≥150)要求采用自动跟踪。9.5.2对小型天线(即D/2<150)在指向损失不超过0.5dB的条件下可采用人工跟踪。9.5.3对系统中所有的站都要求有人工跟踪能力。10发射载波功率稳定度

地球站发射的任何一个载波等效全向辐射功率(EIRP),除恶劣气候条件外,稳定度应保持在一1.5~十1dB/d范围内。该指标包括高功放输出功率不稳定度(包括前置激励电路的影响)、天线发射增益不稳定性、天线指向误差和跟踪误差四个不稳定因素。SCPC系统中参考导频发射载波功率稳定度应为±0.5dB/d。

11射频载波频率容差

对所有的地球站发射载波频率容差(包括载波频率的初始偏离和长期的漂移值)不超过下列值:SCPC载波:

±250Hz

FDM/FM载波:

±80kHz(带宽2.5、5MHz)

±150kHz(带宽>5MHz)

TV/FM载波:

±250kHz

12辐射限制

12.1波束外辐射EIRP密度

在邻近卫星方向上,波束外辐射EIRP密度的允许值规定如下:12.1.1FDM/FM,TV/FM系统的辐射D-32-251g6

D=35—251go

(2. 5° ≤ 0 < 7°)

(7°≤ 0 ≤ 9. 2°)

(9. 2° < 0 ≤ 48°)

(48°<≤180°)

式中:D——在4kHz带宽中的EIRP能量密度,dBW/4kHz;9一偏离主轴的角度,单位为度。12.1.2话音激活SCPC/PSK系统的辐射D=45—251g0

(2. 5°≤ 0< 48°) ·

(48°≤<180°)bzxz.net

式中:D——在40kHz带宽中的EIRP能量密度,dBW/40kHz9——偏离主轴的角度,(°)。12.2杂散辐射分量

经地球站发射的杂散辐射EIRP(其中包括单频信号,频带噪声及其他无用信号,但不包括互调信8

GB/T11443.1—1989

号)在分配频带以外的落在5925~6425MHz和14000~14500MHz的频段内的任何4kHz频带内不得超过4dBw/4kHz

12.3射频带外辐射

租星系统中,经地球站的因多载波应用产生的带外互调产物EIRP在5925~6425MHz频率范围中的任何4kHz频带内天线仰角为10°时,不得超过21dBW/4kHz;仰角为其他值时的校正因子为一0.02(a一10)dB,其中:a是地球站天线仰角,单位为度。12.4载波频谱旁瓣限制

在使用频带外,每个发射数字载波的频谱旁瓣应比频谱主瓣峰值低26dB以上。13公务联络

13.1构成公务联络的原则

a.公务电路主要为中央站全系统的管理、监测服务,并用于地球站与地球站之间的日常业务通信:b。公务系统只包括公用通信网的地球站和专用通信网的中心站(一般为一、二类站)之间的公务通信,专用网地球站之间公务通信另设一对专用频率,c。网内所有通信地球站,不管采用什么通信方式,至少应有一条双向公务电路。13.2频率配置

13.2.1SCPC公务

公务联络使用两对频率:

a.f1、f2用于系统中所有地球站之间的公务通信:b.f3、于.为中央站对各类站之间的公务通信专用。f1、于2、f3、f.的具体频率由主管部门确定。中央站还应具有通过f1向全系统“广播”的性能。13.2.2FDM/FM公务

FDM/FM公务联络电路是在基带4~12kHz之间插进二个通路,每个4kHz频带的低频端设置电话通路,在高频端以120Hz的间隔至多容纳5路移频电传电报电路,频率配置如图4所示,图中单位为千赫兹。

13.3公务联络方式

图4频率分配

中央站、一类站和二类站及专用网中心站可以通电话、电报或电话、真迹传真。三、四类站可以通电话和真迹传真。

14地球站接口

14.1视频和伴音接口

14.1.1视频接口

输入电平:1V,-p(正极性调制)输入阻抗:75Q

输出电平:1V,-p

输出阻抗:752

14.1.2伴音接口

输入电平:0dBm

GB/T11443.1—1989

输入阻抗:600α(平衡和不平衡各一路)输出电平:0dBm

输出阻抗:600Q(平衡和不平衡各路)14.2音频和各级基础群接口

音频和各级基础群(电话和非电话业务)接口参数应符合GB3384规定。64kbit/s的数字接口见国标GB7611规定。

15地球站可用性

地球站的可用性与各分系统中单机设备的可靠性和提供备用方式及其转换方式密切相关。因此在选择各分系统中的设备时,要考虑使用及维护方使,单机可靠性要好,备用设备的多少可由各地球站按具体情况综合选择,但是对公用通信网而言,地球站总的可用性设计指标为99.9%。专用网则可根据不同使用要求,由用户自行规定。16地球站进城电路

地球站进城电路是指输入端和输出端至长途局(或用户)的中继线路设备,一类站和二类站设在郊外,由于地球站环境、业务要求各异,进城电路可采用微波中继、电缆或光纤。微波中继使用频段应避开3400~4200MHz、5850~6650MHz、10.7~11.2GHz、14~14.5GHz。建议使用下述频段:1900~2300MHz,7780~8275MHz,8200~8500MHz。容量系列分为数字方式和模拟方式!数字方式:34Mbit/s,2X34Mbit/s。模拟方式:960路/信道,1800路/信道。三、四类站不需进城电路。

17地球站工作条件

17.1地球站环境条件

环境温度

寒带35~十40℃

热带-20~+55℃

相对湿度

10%~100%

12%~100%

地球站应能在30m/s风速(相当于910级风)的条件下连续工作。17.2地球站机房条件

机房内温度为15~30℃;相对湿度为10%~75%。10

GB/T11443.1—1989

机房还应考虑防震、防霉、防尘、防静电等措施。17.3电源

地球站应由稳定、可靠的交流电源和应急备用的油机发电机组(部分三类站视具体情况而定)供电。

、二类站根据供电情况,可配备交流不停电电源系统。三相交流电源,频率应为50士1Hz,电压380V,当电压偏移士38V时,必须采取稳压或调压措施。

单相交流电源,频率应为50士1Hz,电压220V,当电压偏移士22V时,必须采取稳压或调压措施。

附加说明:

本标准由中华人民共和国邮电部提出。本标准由邮电部邮电工业标准化研究所归口。本标准由邮电部第一研究所负责起草。本标准主要起草人徐诗禹。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。