GB 4806.14-2023

基本信息

标准号: GB 4806.14-2023

中文名称:食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2023-09-06

实施日期:2024-09-06

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:1616500

相关标签: 食品安全 国家标准 食品 接触 材料 制品 油墨

标准分类号

中标分类号:食品>>食品综合>>X09卫生、安全、劳动保护

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:12页

标准价格:29.0

相关单位信息

发布部门:国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局

标准简介

本标准适用于食品接触材料及制品用油墨及其形成的印刷油墨层。

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

GB4806.14—2023

食品安全国家标准

食品接触材料及制品用油墨

2023-09-06发布

中华人民共和国国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局

2024-09-06实施

1范围

食品安全国家标准

食品接触材料及制品用油墨

本标准适用于食品接触材料及制品用油墨及其形成的印刷油墨层。2术语和定义

2.1食品接触材料及制品用油墨

GB4806.14—2023

预期印刷在食品接触材料及制品上,直接接触食品或间接接触食品但其成分可能转移到食品中的油墨。也包括与油墨配套使用的光油。3产品分类

根据是否与食品直接接触,食品接触材料及制品用油墨可分为两类一直接接触食品用油墨:印刷在食品接触材料及制品的食品接触面,预期直接与食品接触的油墨;

间接接触食品用油墨:印刷在食品接触材料及制品的非食品接触面,预期不与食品直接接触,但其成分可能转移到食品中的油墨。4基本要求

4.1食品接触材料及制品用油墨应符合GB4806.1的规定。4.2食品接触材料及制品用油墨生产企业应通过配方设计、原料选择、生产过程控制、产品信息传递等措施控制油墨产品的安全风险。4.3食品接触材料及制品印刷企业应通过包装设计、调配原料选择、印刷过程控制、产品信息传递和/或增加有效阻隔层等措施控制来源于油墨的安全风险,在达到预期印剧效果的情况下应尽可能减少油墨的使用量。

4.4食品接触材料及制品用油墨的生产及印刷过程应符合GB31603的相关规定。5技术要求

5.1原料要求

5.1.1基础原料

5.1.1.1直接接触食品用油墨所使用的基础原料应为GB2760及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求

2间接接触食品用油墨不应使用基于铅、汞、、铬(V)、砷、锑、硒元素或其化合物的着色剂,所5.1.1.2

GB4806.14—2023

用着色剂应符合GB9685中对于着色剂的纯度要求:其他基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料。直接接触食品用油墨所使用的基础原料也可用于间接接触食品用油墨。5.1.2

添加剂

直接接触食品用油墨所使用的添加剂应为GB2760及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求

间接接触食品用油墨所使用的添加剂应符合GB9685及相关公告的要求。直接接触食品用油墨所使用的添加剂也可用于间接接触食品用油墨。5.2

感官要求

印刷有油墨的食品接触材料及制品感官要求应符合表1的规定。表1

浸泡液

感官要求

油墨层无脱落、黏粘现象,无异臭、不洁物等迁移试验所得浸泡液不应有异常着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变仅适用于直接接触食品的印刷油墨层;间接接触食品的印刷油墨层按照直接接触食品层相应食品安全国家标准的规定执行

理化指标

通用理化指标

食品接触材料及制品用油墨的重金属残留量应符合表2的规定。表2

铅(Pb)/(mg/kg)

汞(Hg)/(mg/kg)

镭(Cd)/(mg/kg)

铬(Cr)/(mg/kg)

(As)/(mg/kg)

以油墨干重计。

重金属残留量指标

印刷油墨层的理化指标应符合表3的规定。表3

总迁移量/(mg/dm2)5

高锰酸钾消耗量*/(mg/kg)

水(60℃.2h)

印刷油墨层的理化指标

检测方法

见附录A

检测方法

GB31604.8

GB31604.2

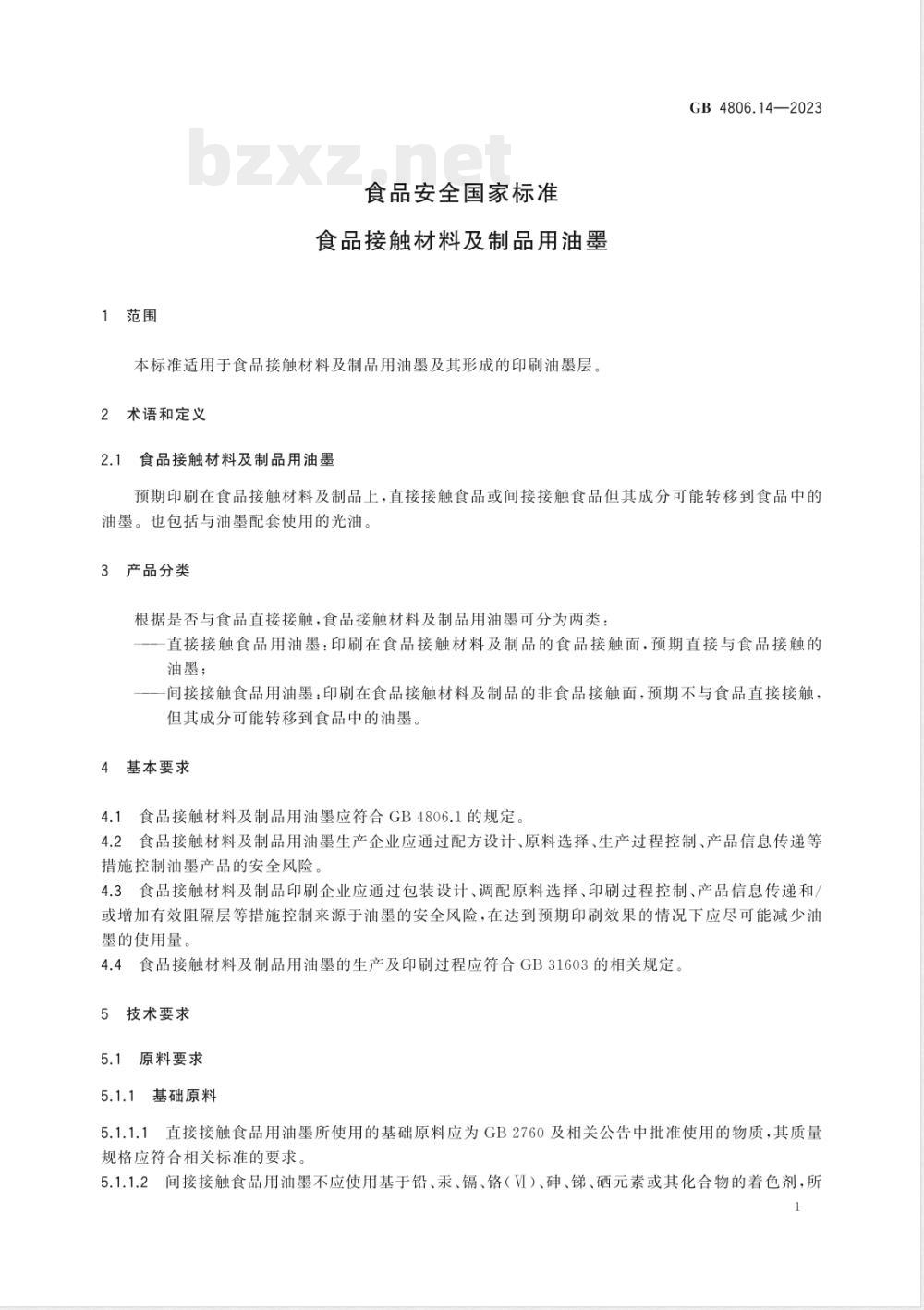

重金属(以Pb计)/(mg/kg)

4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg)表3

印刷油墨层的理化指标(续)

不得检出

(检出限=0.01mg/kg)

GB4806.14—2023

检测方法

GB31604.9

GB31604.52

仅适用于直接接触食品的印刷油墨层。对于间接接触食品的印刷油墨层,该项目按直接接触食品层相应食品安全国家标准的规定执行。

印剧有油墨的婴幼儿专用食品接触材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果单位换算为mg/kg,且限量为≤60mg/kg。

仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的印刷油墨层。应在油墨干燥、固化反应完成后,对食品接触材料及制品终产品开展芳香族伯胺的迁移量检测。相关食品安全国家标准及公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺,其限量按照相关规定执行,5.3.2

其他理化指标

间接接触食品的印刷油墨层应符合相关食品安全国家标准及公告对基础原料的特定迁移限量5.3.2.1

(SML)、特定迁移总量限量[SML(T)]、最大残留量(QM)等理化指标的规定:5.3.2.2

间接接触食品的印刷油墨层应符合GB9685及相关公告对添加剂的SML、SML(T)、QM等理化指标的规定。

6其他

迁移试验

迁移试验应按照GB31604.1和GB5009.156的规定执行。6.2标签标识

6.2.1标签标识应符合GB4806.1的规定2油墨产品还应在标签上标示产品类别(直接接触食品用油墨、间接接触食品用油墨);应在标签6.2.2

或随附文件中标明宜使用的印刷基材、印刷工艺(如固化时间等)及特殊使用要求等信息3

GB4806.14—2023

A.1范围

附录A

食品接触材料及制品用油墨铅、汞、、铬、砷的测定本附录规定了食品接触材料及制品用油墨中铅、汞、辐、铬、砷元素测定的电感耦合等离子体发射光谱法。

本附录适用于食品接触材料及制品用油墨中铅、汞、镉、铬、砷的测定。A.2原理

油墨经过涂膜干燥后粉碎,通过酸消解的方法转变为溶液状态。将所得溶液稀释定容后,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定,以各元素的特征谱线波长定性,以外标法定量。A.3试剂和材料

除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯或更高纯度,水为GB/T6682规定的一级水A.3.1试剂

硝酸(HNO)。

盐酸(HCD)。

氢氟酸(HF)。

A.3.1.4金元素(Au)盐酸溶液(1.000mg/L):溶剂为10%(质量分数)盐酸。A.3.1.5

氟气(Ar):纯度>99.99%,或液显A.3.2

试剂配制

硝酸溶液(2+98):量取20mL硝酸,缓慢加入980mL水中,混匀。硝酸溶液(1+5):量取500mL硝酸,缓慢加入2500mL水中,混匀。汞标准稳定剂(1mg/L)):取1mL金元素(Au)盐酸溶液(A.3.1.4),用硝酸溶液(A.3.2.1)稀释A.3.2.3

至1000mL,用于汞标准溶液的配制。A.3.3

标准品

元素标准储备液(1000mg/L或100mg/L):铅、汞、镉、铬、砷,采用经国家认证并授予标准物质证书的单元素或多元素标准储备液,有效期1年。A.3.4标准溶液配制

准确吸取适量单元素标准储备液或多元素混合标准储备液,用硝酸溶液(A.3.2.1)逐级稀释,配制成铅、镉、铬、砷混合标准工作溶液和汞标准工作溶液,各元素浓度可参考表A.1。铅、镉、、神混合标准工作溶液配制后转移至洁净的聚乙烯瓶中保存。汞元素需要用汞标准稳定剂(A.3.2.3)单独配制标准工作溶液,配制后转移至洁净的玻璃瓶中保存4

Pb.Cd.Cr、As

各元素标准工作溶液

标准工作溶液浓度/(mg/L)

系列1

系列2

系列3

系列4

GB4806.14—2023

系列5

系列6

注:可根据仪器的灵敏度、线性范围以及样液中各元素实际含量确定标准工作溶液中该元素的浓度和范围。标准工作溶液在20℃~25℃下可保存2个月。使用前应充分摇匀。仪器和设备

注:所有玻璃器Ⅲ均用硝酸溶液(A.3.2.2)浸泡过夜,用水反复冲洗干净A.4.1

电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。A.4.2

分析天平:感量为0.1mg。

微波消解仪或压力消解器:配聚四氟乙烯消解内罐恒温干燥箱。

紫外光固化机(UV固化机):紫外光波长365nm或395nm。超声水浴锅。

玻璃板。

尼龙筛:孔径4mm(5目)。

滤膜:聚醚材质,孔径0.45um。分析步骤

试样制备

根据GB/T3186一2006使用取样器取样,将试样均匀地分散在玻璃板上制备涂膜,根据油墨类型固化试样至完全干燥后粉碎试样。A.5.1.1水性和溶剂型油墨

制备涂膜后,采用恒温干燥箱热固干燥,温度不应超过90℃。待涂膜完全干燥后冷却至室温,用玻璃棒将其粉碎至4mm以下。为便于试样消解完全,可将试样置于尼龙筛过筛。2UV型和胶印油墨

制备涂膜后,采用UV固化机进行固化。待涂膜完全干燥后冷却至室温,用玻璃棒将其粉碎至4mm以下。为便于试样消解完全,可将试样置于尼龙筛过筛。注:如需判定涂膜是否完全干燥,可定时用大头针对油墨涂膜划,观察5min内划裹是否合拢:如未合拢,则涂膜完全干燥。

A.5.2试样消解

A.5.2.1微波消解

称取经粉碎的试样0.5g(精确至0.1mg),置于聚四氟乙烯消解内罐中,加人6mL硝酸(A.3.1.1)、2mL盐酸(A.3.1.2)以及2mL氢氟酸(A.3.1.3),将消解罐密封后置于微波消解仪中,按照微波消解仪5

GB4806.14—2023

标准操作步骤进行消解,消解条件可参照表A.2进行。消解结束后,将消解罐移出消解仪,待消解罐完全冷却至室温后再缓慢开启内盖,用少量水分2次冲洗内盖合并于消解罐中。将消解罐放在控温电热板上于140℃加热30min,或置于超声水浴箱中超声脱气5min,将消解液全部转移至25mL容量瓶中,用水冲洗消解罐2次并定容至刻度,混匀,试液经滤膜过滤待测。按照同样步骤做空白试验

样品消解参考条件

消解方式

微波消解

压力罐消解

控制温度

“不同型号仪器根据实际情况而定,上述仪器参数和工作条件仅供参考。A.5.2.2压力罐消解

升温时间

恒温时间

称取经粉碎的试样0.5g(精确至0.1mg),置于聚四氟乙烯消解内罐中,加入6mL硝酸(A.3.1.1)、2mL盐酸(A.3.1.2)以及2mL氢氟酸(A.3.1.3),将消解内罐密封于不锈钢外罐中,放入恒温干燥箱中消解,消解条件可参照表A.2进行。消解结束后,待消解罐完全冷却至室温后再缓慢开启内盖,用少量水分2次冲洗内盖合并于消解罐中。将消解罐放在控温电热板上于140℃加热30min,或置于超声水浴箱中超声脱气5min,将消解液全部转移至25mL容量瓶中,用水冲洗消解罐2次并定容至刻度混匀,试液经滤膜过滤待测。

按照同样步骤做空自试验。

注:判断样品是否消解完全时,可倒出试液后观察消解罐底部是否存有残留固体。如无残留,则证明样品消解完全。

A.5.3仪器参考条件

优化仪器工作条件,使待测元素的灵敏度等指标达到分析要求,编辑测定方法,选择各待测元素合适分析谱线,仪器操作参考条件见表A.3,待测元素推荐分析波长见表A.4。表A.3

仪器参数

工作条件

射频功率

观测方向

轴向观测

ICP-OES参考工作条件

雾化气流量

0.551/min

辅助气流量

等离子体气

15L/min

不同型号仪器根据实际情况面定,上述仪器参数和工作条件仅供参考。6

螨动泵速

1.5mL/min

积分时间

分析元素

分析波长/nm

标准工作曲线绘制

表A.4元素推荐分析波长

GB4806.14—2023

将标准工作溶液注入电感耦合等离子体发射光谱仪中,按浓度由低到高测定待测元素分析谱线强度信号响应值,以待测元素的浓度为横坐标,相应的分析谱线强度信号响应值为纵坐标,绘制标准工作曲线。

A.5.5试液的测定

测定标准工作溶液后,再测定硝酸溶液(A.3.2.1),查看仪器中是否残留有待测元素的干扰。如存在,则需要持续检测硝酸溶液(A.3.2.1),直至未检出待测元素。将试样空白溶液和试样溶液分别注电感耦合等离子体发射光谱仪中,分别测定试样空白溶液和试样溶液中各待测元素的分析谱线强度信号响应值,根据标准工作曲线计算试样溶液中各待测元素的浓度。若计算结果超出标准工作曲线线性范围,需以硝酸溶液(A.3.2.1)稀释后再重新进样测定。注:如仪器测定硝酸溶液(A.3.2.1)时仍检出汞元素,需持续检测汞标准稳定剂(A.3.2.3),直至汞元素未检出。A.6分析结果的表述

试样中待测元素的含量按式(A.1)计算。X

式中:

(e-ca)xVxf

试样中待测元素的含量(以油墨干重计),单位为毫克每千克(mg/kg):试样溶液中待测元素的浓度,单位为毫克每升(mg/L);试样空白溶液中待测元素的浓度,单位为毫克每升(mg/L);试样消解液的定容体积,单位为毫升(mL);试样溶液稀释倍数;

试样的质量,单位为克(g)。

计算结果以2次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留3位有效数字。A.7精密度

在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。A.8其他

当称样量为0.5g、定容体积为25mL时,各元素的方法检出限和定量限见表A.5。表A.5各元素的方法检出限和定量限元素

检出限/(mg/kg)

定量限/(mg/kg)免费标准bzxz.net

免费标准下载网

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB4806.14—2023

食品安全国家标准

食品接触材料及制品用油墨

2023-09-06发布

中华人民共和国国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局

2024-09-06实施

1范围

食品安全国家标准

食品接触材料及制品用油墨

本标准适用于食品接触材料及制品用油墨及其形成的印刷油墨层。2术语和定义

2.1食品接触材料及制品用油墨

GB4806.14—2023

预期印刷在食品接触材料及制品上,直接接触食品或间接接触食品但其成分可能转移到食品中的油墨。也包括与油墨配套使用的光油。3产品分类

根据是否与食品直接接触,食品接触材料及制品用油墨可分为两类一直接接触食品用油墨:印刷在食品接触材料及制品的食品接触面,预期直接与食品接触的油墨;

间接接触食品用油墨:印刷在食品接触材料及制品的非食品接触面,预期不与食品直接接触,但其成分可能转移到食品中的油墨。4基本要求

4.1食品接触材料及制品用油墨应符合GB4806.1的规定。4.2食品接触材料及制品用油墨生产企业应通过配方设计、原料选择、生产过程控制、产品信息传递等措施控制油墨产品的安全风险。4.3食品接触材料及制品印刷企业应通过包装设计、调配原料选择、印刷过程控制、产品信息传递和/或增加有效阻隔层等措施控制来源于油墨的安全风险,在达到预期印剧效果的情况下应尽可能减少油墨的使用量。

4.4食品接触材料及制品用油墨的生产及印刷过程应符合GB31603的相关规定。5技术要求

5.1原料要求

5.1.1基础原料

5.1.1.1直接接触食品用油墨所使用的基础原料应为GB2760及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求

2间接接触食品用油墨不应使用基于铅、汞、、铬(V)、砷、锑、硒元素或其化合物的着色剂,所5.1.1.2

GB4806.14—2023

用着色剂应符合GB9685中对于着色剂的纯度要求:其他基础原料应为我国批准用于食品接触材料及制品的基础原料。直接接触食品用油墨所使用的基础原料也可用于间接接触食品用油墨。5.1.2

添加剂

直接接触食品用油墨所使用的添加剂应为GB2760及相关公告中批准使用的物质,其质量规格应符合相关标准的要求

间接接触食品用油墨所使用的添加剂应符合GB9685及相关公告的要求。直接接触食品用油墨所使用的添加剂也可用于间接接触食品用油墨。5.2

感官要求

印刷有油墨的食品接触材料及制品感官要求应符合表1的规定。表1

浸泡液

感官要求

油墨层无脱落、黏粘现象,无异臭、不洁物等迁移试验所得浸泡液不应有异常着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变仅适用于直接接触食品的印刷油墨层;间接接触食品的印刷油墨层按照直接接触食品层相应食品安全国家标准的规定执行

理化指标

通用理化指标

食品接触材料及制品用油墨的重金属残留量应符合表2的规定。表2

铅(Pb)/(mg/kg)

汞(Hg)/(mg/kg)

镭(Cd)/(mg/kg)

铬(Cr)/(mg/kg)

(As)/(mg/kg)

以油墨干重计。

重金属残留量指标

印刷油墨层的理化指标应符合表3的规定。表3

总迁移量/(mg/dm2)5

高锰酸钾消耗量*/(mg/kg)

水(60℃.2h)

印刷油墨层的理化指标

检测方法

见附录A

检测方法

GB31604.8

GB31604.2

重金属(以Pb计)/(mg/kg)

4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)芳香族伯胺迁移总量/(mg/kg)表3

印刷油墨层的理化指标(续)

不得检出

(检出限=0.01mg/kg)

GB4806.14—2023

检测方法

GB31604.9

GB31604.52

仅适用于直接接触食品的印刷油墨层。对于间接接触食品的印刷油墨层,该项目按直接接触食品层相应食品安全国家标准的规定执行。

印剧有油墨的婴幼儿专用食品接触材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果单位换算为mg/kg,且限量为≤60mg/kg。

仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的印刷油墨层。应在油墨干燥、固化反应完成后,对食品接触材料及制品终产品开展芳香族伯胺的迁移量检测。相关食品安全国家标准及公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺,其限量按照相关规定执行,5.3.2

其他理化指标

间接接触食品的印刷油墨层应符合相关食品安全国家标准及公告对基础原料的特定迁移限量5.3.2.1

(SML)、特定迁移总量限量[SML(T)]、最大残留量(QM)等理化指标的规定:5.3.2.2

间接接触食品的印刷油墨层应符合GB9685及相关公告对添加剂的SML、SML(T)、QM等理化指标的规定。

6其他

迁移试验

迁移试验应按照GB31604.1和GB5009.156的规定执行。6.2标签标识

6.2.1标签标识应符合GB4806.1的规定2油墨产品还应在标签上标示产品类别(直接接触食品用油墨、间接接触食品用油墨);应在标签6.2.2

或随附文件中标明宜使用的印刷基材、印刷工艺(如固化时间等)及特殊使用要求等信息3

GB4806.14—2023

A.1范围

附录A

食品接触材料及制品用油墨铅、汞、、铬、砷的测定本附录规定了食品接触材料及制品用油墨中铅、汞、辐、铬、砷元素测定的电感耦合等离子体发射光谱法。

本附录适用于食品接触材料及制品用油墨中铅、汞、镉、铬、砷的测定。A.2原理

油墨经过涂膜干燥后粉碎,通过酸消解的方法转变为溶液状态。将所得溶液稀释定容后,采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定,以各元素的特征谱线波长定性,以外标法定量。A.3试剂和材料

除非另有说明,本方法所用试剂均为优级纯或更高纯度,水为GB/T6682规定的一级水A.3.1试剂

硝酸(HNO)。

盐酸(HCD)。

氢氟酸(HF)。

A.3.1.4金元素(Au)盐酸溶液(1.000mg/L):溶剂为10%(质量分数)盐酸。A.3.1.5

氟气(Ar):纯度>99.99%,或液显A.3.2

试剂配制

硝酸溶液(2+98):量取20mL硝酸,缓慢加入980mL水中,混匀。硝酸溶液(1+5):量取500mL硝酸,缓慢加入2500mL水中,混匀。汞标准稳定剂(1mg/L)):取1mL金元素(Au)盐酸溶液(A.3.1.4),用硝酸溶液(A.3.2.1)稀释A.3.2.3

至1000mL,用于汞标准溶液的配制。A.3.3

标准品

元素标准储备液(1000mg/L或100mg/L):铅、汞、镉、铬、砷,采用经国家认证并授予标准物质证书的单元素或多元素标准储备液,有效期1年。A.3.4标准溶液配制

准确吸取适量单元素标准储备液或多元素混合标准储备液,用硝酸溶液(A.3.2.1)逐级稀释,配制成铅、镉、铬、砷混合标准工作溶液和汞标准工作溶液,各元素浓度可参考表A.1。铅、镉、、神混合标准工作溶液配制后转移至洁净的聚乙烯瓶中保存。汞元素需要用汞标准稳定剂(A.3.2.3)单独配制标准工作溶液,配制后转移至洁净的玻璃瓶中保存4

Pb.Cd.Cr、As

各元素标准工作溶液

标准工作溶液浓度/(mg/L)

系列1

系列2

系列3

系列4

GB4806.14—2023

系列5

系列6

注:可根据仪器的灵敏度、线性范围以及样液中各元素实际含量确定标准工作溶液中该元素的浓度和范围。标准工作溶液在20℃~25℃下可保存2个月。使用前应充分摇匀。仪器和设备

注:所有玻璃器Ⅲ均用硝酸溶液(A.3.2.2)浸泡过夜,用水反复冲洗干净A.4.1

电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。A.4.2

分析天平:感量为0.1mg。

微波消解仪或压力消解器:配聚四氟乙烯消解内罐恒温干燥箱。

紫外光固化机(UV固化机):紫外光波长365nm或395nm。超声水浴锅。

玻璃板。

尼龙筛:孔径4mm(5目)。

滤膜:聚醚材质,孔径0.45um。分析步骤

试样制备

根据GB/T3186一2006使用取样器取样,将试样均匀地分散在玻璃板上制备涂膜,根据油墨类型固化试样至完全干燥后粉碎试样。A.5.1.1水性和溶剂型油墨

制备涂膜后,采用恒温干燥箱热固干燥,温度不应超过90℃。待涂膜完全干燥后冷却至室温,用玻璃棒将其粉碎至4mm以下。为便于试样消解完全,可将试样置于尼龙筛过筛。2UV型和胶印油墨

制备涂膜后,采用UV固化机进行固化。待涂膜完全干燥后冷却至室温,用玻璃棒将其粉碎至4mm以下。为便于试样消解完全,可将试样置于尼龙筛过筛。注:如需判定涂膜是否完全干燥,可定时用大头针对油墨涂膜划,观察5min内划裹是否合拢:如未合拢,则涂膜完全干燥。

A.5.2试样消解

A.5.2.1微波消解

称取经粉碎的试样0.5g(精确至0.1mg),置于聚四氟乙烯消解内罐中,加人6mL硝酸(A.3.1.1)、2mL盐酸(A.3.1.2)以及2mL氢氟酸(A.3.1.3),将消解罐密封后置于微波消解仪中,按照微波消解仪5

GB4806.14—2023

标准操作步骤进行消解,消解条件可参照表A.2进行。消解结束后,将消解罐移出消解仪,待消解罐完全冷却至室温后再缓慢开启内盖,用少量水分2次冲洗内盖合并于消解罐中。将消解罐放在控温电热板上于140℃加热30min,或置于超声水浴箱中超声脱气5min,将消解液全部转移至25mL容量瓶中,用水冲洗消解罐2次并定容至刻度,混匀,试液经滤膜过滤待测。按照同样步骤做空白试验

样品消解参考条件

消解方式

微波消解

压力罐消解

控制温度

“不同型号仪器根据实际情况而定,上述仪器参数和工作条件仅供参考。A.5.2.2压力罐消解

升温时间

恒温时间

称取经粉碎的试样0.5g(精确至0.1mg),置于聚四氟乙烯消解内罐中,加入6mL硝酸(A.3.1.1)、2mL盐酸(A.3.1.2)以及2mL氢氟酸(A.3.1.3),将消解内罐密封于不锈钢外罐中,放入恒温干燥箱中消解,消解条件可参照表A.2进行。消解结束后,待消解罐完全冷却至室温后再缓慢开启内盖,用少量水分2次冲洗内盖合并于消解罐中。将消解罐放在控温电热板上于140℃加热30min,或置于超声水浴箱中超声脱气5min,将消解液全部转移至25mL容量瓶中,用水冲洗消解罐2次并定容至刻度混匀,试液经滤膜过滤待测。

按照同样步骤做空自试验。

注:判断样品是否消解完全时,可倒出试液后观察消解罐底部是否存有残留固体。如无残留,则证明样品消解完全。

A.5.3仪器参考条件

优化仪器工作条件,使待测元素的灵敏度等指标达到分析要求,编辑测定方法,选择各待测元素合适分析谱线,仪器操作参考条件见表A.3,待测元素推荐分析波长见表A.4。表A.3

仪器参数

工作条件

射频功率

观测方向

轴向观测

ICP-OES参考工作条件

雾化气流量

0.551/min

辅助气流量

等离子体气

15L/min

不同型号仪器根据实际情况面定,上述仪器参数和工作条件仅供参考。6

螨动泵速

1.5mL/min

积分时间

分析元素

分析波长/nm

标准工作曲线绘制

表A.4元素推荐分析波长

GB4806.14—2023

将标准工作溶液注入电感耦合等离子体发射光谱仪中,按浓度由低到高测定待测元素分析谱线强度信号响应值,以待测元素的浓度为横坐标,相应的分析谱线强度信号响应值为纵坐标,绘制标准工作曲线。

A.5.5试液的测定

测定标准工作溶液后,再测定硝酸溶液(A.3.2.1),查看仪器中是否残留有待测元素的干扰。如存在,则需要持续检测硝酸溶液(A.3.2.1),直至未检出待测元素。将试样空白溶液和试样溶液分别注电感耦合等离子体发射光谱仪中,分别测定试样空白溶液和试样溶液中各待测元素的分析谱线强度信号响应值,根据标准工作曲线计算试样溶液中各待测元素的浓度。若计算结果超出标准工作曲线线性范围,需以硝酸溶液(A.3.2.1)稀释后再重新进样测定。注:如仪器测定硝酸溶液(A.3.2.1)时仍检出汞元素,需持续检测汞标准稳定剂(A.3.2.3),直至汞元素未检出。A.6分析结果的表述

试样中待测元素的含量按式(A.1)计算。X

式中:

(e-ca)xVxf

试样中待测元素的含量(以油墨干重计),单位为毫克每千克(mg/kg):试样溶液中待测元素的浓度,单位为毫克每升(mg/L);试样空白溶液中待测元素的浓度,单位为毫克每升(mg/L);试样消解液的定容体积,单位为毫升(mL);试样溶液稀释倍数;

试样的质量,单位为克(g)。

计算结果以2次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留3位有效数字。A.7精密度

在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。A.8其他

当称样量为0.5g、定容体积为25mL时,各元素的方法检出限和定量限见表A.5。表A.5各元素的方法检出限和定量限元素

检出限/(mg/kg)

定量限/(mg/kg)免费标准bzxz.net

免费标准下载网

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。