GB/T 11820-1989

基本信息

标准号: GB/T 11820-1989

中文名称:市内光缆通信系统进网要求

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Requirements for access to urban optical cable communication systems

标准状态:现行

发布日期:1989-10-25

实施日期:1990-07-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:545220

标准分类号

标准ICS号:电信、音频和视频技术>>光纤通信>>33.180.30光放大器

中标分类号:通信、广播>>通信设备>>M33光通信设备

关联标准

出版信息

页数:13页

标准价格:12.0 元

相关单位信息

首发日期:1989-10-25

复审日期:2004-10-14

起草单位:邮电部传输研究所

归口单位:信息产业部(通信)

发布部门:国家技术监督局

主管部门:信息产业部(通信)

标准简介

本标准规定了市内光缆通信系统进入国家公用电信网的要求。本标准适用于市内电信网局间中断(包含长市中继)的光缆通信系统(不包含用户光缆通信系统)。 GB/T 11820-1989 市内光缆通信系统进网要求 GB/T11820-1989 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

GB/T11820—1989

市内光缆通信系统进网要求

The requirements for urban optical fibercable systems joined to national publictelecommunicationnetwork

1989-10-25发布

国家技术监督局

1990-07-01实施

中华人民共和国国家标准

市内光缆通信系统进网要求

The requirements for urban optical fibercable systems joined to national publictelecommumication network

1主题内容与适用范围

GB/T11820—1989

本标准规定了市内光缆通信系统进入国家公用电信网的要求(以下简称进网要求),包括市内光缆通信系统的组成和主要传输特性,数字光缆线路系统的主要传输特性与要求,光缆通信系统对机线设备的要求,以及对系统的可靠性要求和维护使用方面的要求等。本标准适用于市内电信网局间中继(包含长市中继)的光缆通信系统(不包含用户光缆通信系统)。满足开放电话业务以及电报、数据、传真、图像等非话业务的要求。专用电信网内采用的局(站)间中继光缆通信系统亦可参照使用本标准。2引用标准

GB4110脉冲编码调制通信系统系列GB68792048kbit/s30路脉码调制复用设备技术要求GB72548448kbit/s正码速调整次群数字复用设备技术要求GB7611脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数GB9405.134368kbit/s正码速调整三次群数字复用设备技术要求3光缆通信系统的组成和主要传输特性3.1假设参考数字链路(通道)

本系统的假设参考数字链路长度定为100km,由两个50km的假设参考数字段组成。3.2系统各次群数字系列

本系统中的数字信号比特率等级符合GB4110的规定。3.3波长选取

主要采用1300nm波长区。

3.4光纤选型

选用单模或多模(梯度)光纤。

3.5系统的一般构成与接口位置

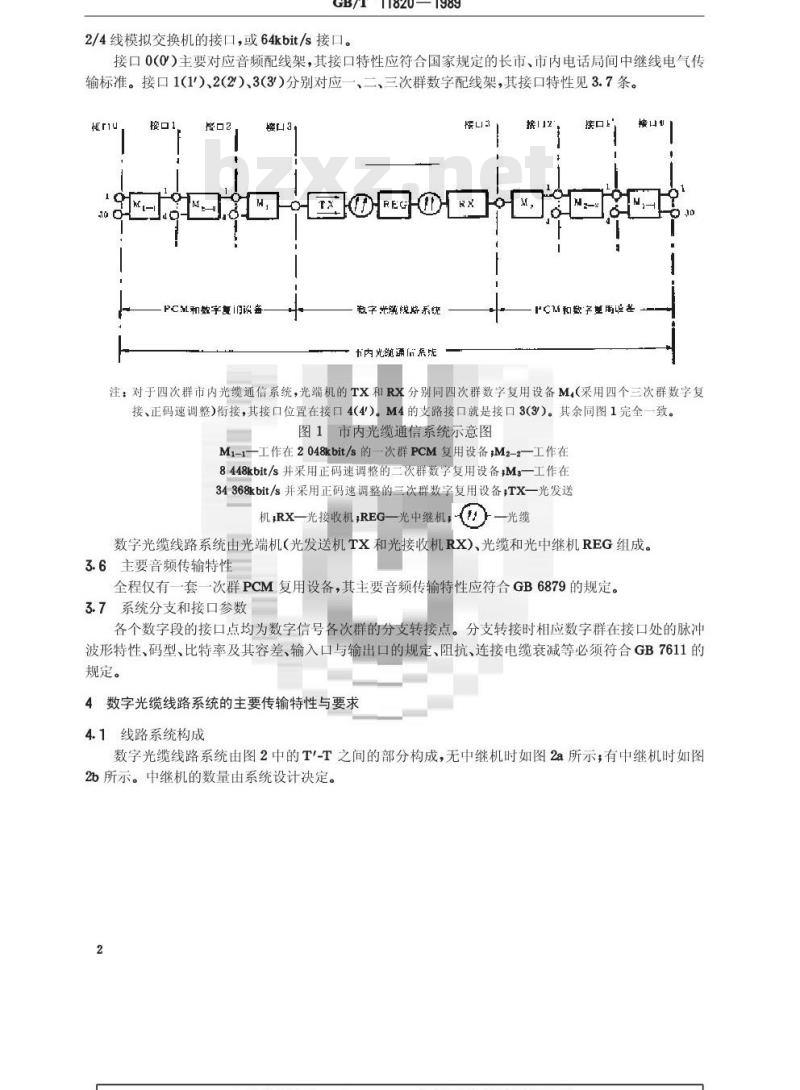

市内光缆通信系统由PCM和数字复用设备及数字光缆线路系统组成。以三次群光缆通信系统为例,其系统在一个传输方向上的构成框图如图1。系统采用单缆双向双纤传输制。图1中给出各接口点位置。接口3(3)表示三次群光端机同三次群数字复用设备的接口;接口2(2)表示三次群数字复用设备的支路与二次群数字复用设备的接口:接口1(1)表示二次群数字复用设备的支路与程控数字交换机或一次群PCM复用设备的接口接口0(O)表示一次群PCM复用设备的音频话路与市内(或长途)国家技术监督局1989-10-25批准1990-07-01实施

GB/T11820—1989

2/4线模拟交换机的接口,或64kbt/s接口接口0(0)主要对应音频配线架,其接口特性应符合国家规定的长市、市内电话局间中继线电气传输标准。接口1(1')、2(2)、3(3)分别对应一、二、三次群数字配线架,其接口特性见3.7条。Heriu

M和数字复设密

数字光领规路系统

中内光额通而系法

接口上

注:对于四次群市内光缆通信系统,光端机的TX和RX分别同四次群数字复用设备M(采用四个三次群数字复接、正码速调整)衔接,其接口位置在接口4(4)。M4的支路接口就是接口3(3)。其余同图1完全一致。图1市内光缆通信系统示意图

M1-1-—工作在2048kbit/s的—次群PCM复用设备,M2-2—工作在8448kbit/s并采用正码速调整的二次群数字复用设备;Ms—工作在34368kbit/s并采用正码速调整的三次群数机RX一光按收机,REG—光中继机复用设备,TX一光发送

数字光缆线路系统由光端机(光发送机TX和光接收机RX)、光缆和光中继机REG组成。3.6主要音频传输特性

全程仅有一套一次群PCM复用设备,其主要音频传输特性应符合GB6879的规定。3.7系统分支和接口参数

各个数字段的接口点均为数字信号各次群的分支转接点。分支转接时相应数字群在接口处的脉冲波形特性、码型、比特率及其容差、输入口与输出口的规定、阻抗、连接电缆衰减等必须符合GB7611的规定。

4数字光缆线路系统的主要传输特性与要求4.1线路系统构成

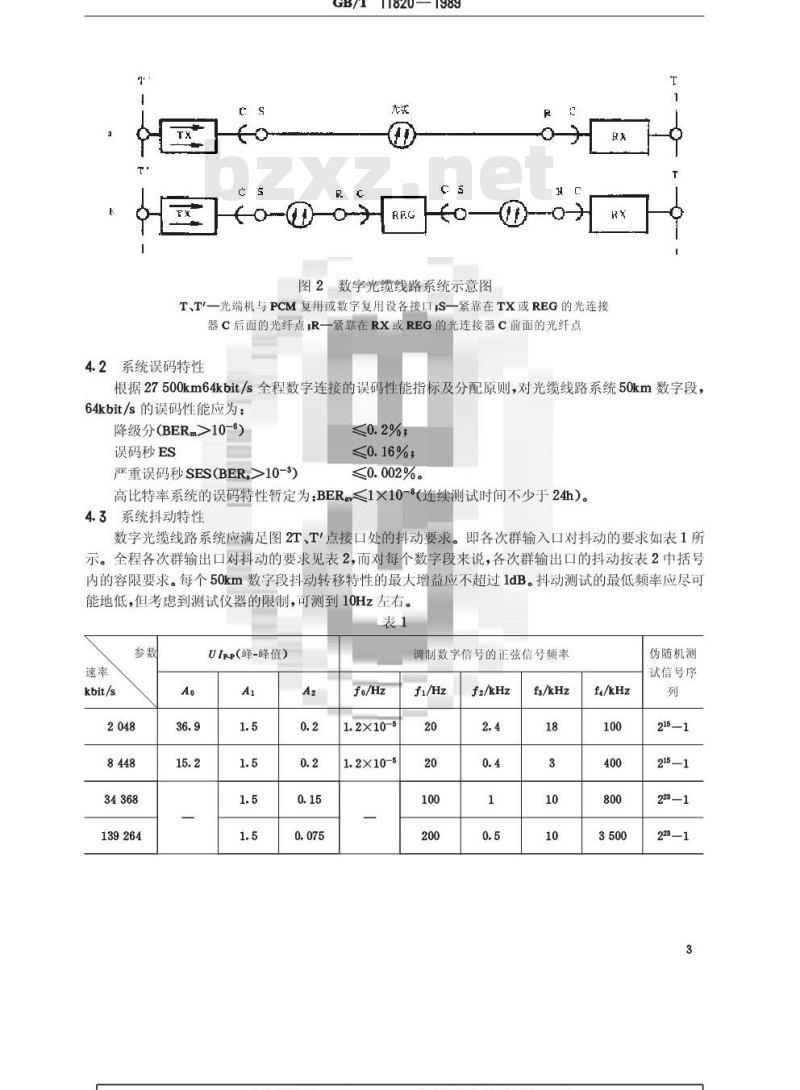

数字光缆线路系统由图2中的T-T之间的部分构成,无中继机时如图2a所示,有中继机时如图2b所示。中继机的数量由系统设计决定。2

GB/T11820—1989

ToOloly RR Toi

图2数字光缆线路系统示意图

T、T/一光端机与PCM复用或数字复用设各接口,S—紧靠在TX或REG的光连接器C后面的光纤点R一紧靠在RX或REG的光连接器C前面的光纤点4.2系统误码特性

根据27500km64kbit/s全程数字连接的误码性能指标及分配原则,对光缆线路系统50km数字段,64kbit/s的误码性能应为:

降级分(BERm>10-)

误码秒ES

严重误码秒SES(BER,>10-3)

《0.16%;

≤0.002%。

高比特率系统的误码特性暂定为:BER<1X10-8(连续测试时间不少于24h)。4.3系统抖动特性

数字光缆线路系统应满足图2T、T点接口处的抖动要求。即各次群输入口对抖动的要求如表1所示。全程各次群输出口对抖动的要求见表2,而对每个数字段来说,各次群输出口的抖动按表2中括号内的容限要求。每个50km数字段抖动转移特性的最大增益应不超过1dB。抖动测试的最低频率应尽可能地低,但考虑到测试仪器的限制,可测到10Hz左右。表1

kbit/s

139264

UIp-p(峰-峰值)

1.2×10-5

1.2×10-5

调制数字信号的正弦信号频率

f2/kHz

fa/kHz

fa/kHz

伪随机测

试信号序

215—1

223—1

kbit/s

139264

4.4系统光功率分配

GB/T11820—1989

输出口最大抖动容限值

1.5(0.75)

1.5(0.75)

1.5(0.75)

1.5(0.75)

0.15(0.15)

0.075(0.075)

测量带通滤波器带宽:低颇截止频率为f1或fs,高频截止频率为f4

fs/kHz

fa/kHz

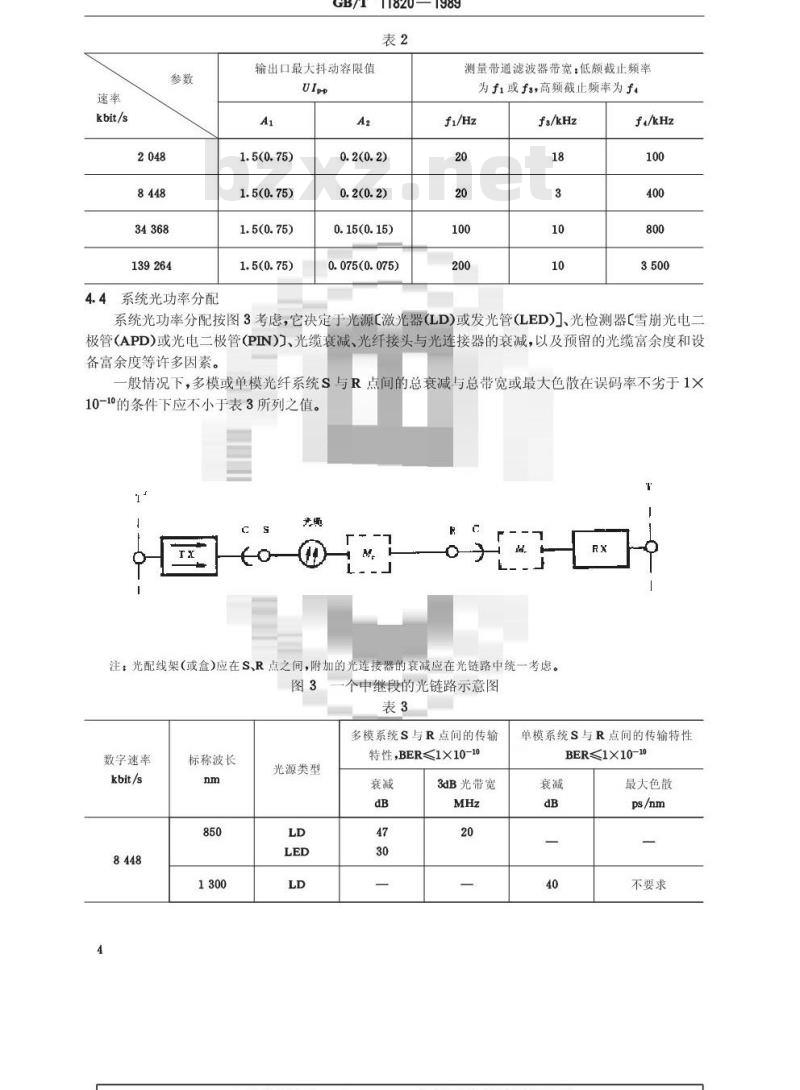

系统光功率分配按图3考虑,它决定于光源C激光器(LD)或发光管(LED)、光检测器【雪崩光电二极管(APD)或光电二极管(PIN)>、光缆衰减、光纤接头与光连接器的衰减,以及预留的光缆富余度和设备富余度等许多因素。

一般情况下,多模或单模光纤系统S与R点间的总衰减与总带宽或最大色散在误码率不劣于1X10-1°的条件下应不小于表3所列之值。H国tO-@H

注:光配线架(或盒)应在S、R点之间,附加的光连接器的衰减应在光链路中统一考虑。图3

数字速率

kbit/s

标称波长

光源类型

个中继段的光链路示意图

多模系统S与R点间的传输

特性,BER≤1X10-10

3dB光带宽

单模系统S与R点间的传输特性

BER≤1X10-10

最大色散

不要求

数字速率

kbit/s

139264

标称波长

光源类型

GB/T11820—1989

续表3

多模系统S与R点间的传输

特性,BER≤1X10-10

3dB光带宽

注:表列数值是最大中继段长情况下的最低要求,对短程系统可以放宽。4.5系统富余度

单模系统S与R点间的传输特性

BER≤1X10-10

最大色散

不要求

图2a无中继系统及图2b有中继系统的每个中继段富余度由光缆富余度M。和设备富余度M。组成(如图3所示)。

光缆富余度M。包含:

a。今后维护中光缆的维修变动(例如增加接头,增加光缆长度等):b:由于环境因素影响引起的光缆性能的变化c.在S与R点间任何光连接器C的特性劣化设备富余度M。

包含由于时间和环境因素对设备性能的影响。例如发送光功率,接收灵敏度,光连接器特性劣化等。多模光纤的M。为0.3dB/km,单模光纤的M。为0.2dB/km,但最小取3dB,最大取10dB。M。为3dB。

4.6系统传输码型

市内数字光缆线路系统的传输码型为5B6B码。4.7发送光功率

光发送机TX或光中继机REG光连接器C输出(S点)的平均发送光功率应满足表4中的要求。表4

光源类型

测试条件

在S点注入多模光纤中

的平均发送光功率

≥-23

在S点注入单模光纤中

的平均发送光功率

≥-28

50%占空比归零(RZ)伪随机码测量注:①长距离系统应适当选择,以满足S与R点间的要求。②短距离系统可以适当放宽,但在采用LD时,应不低于一9dBm。4.8接收灵敏度

接收灵敏度是在BER=1X10-1°的条件下测得的最低接收光功率值。光接收机RX或光中继机REG光连接器C输入(R点)的平均最低接收光功率,在BER<1X10-1°的条件下测量应不劣于表5所5

列的数值。

传输容量

二次群

三次群

四次群

GB/T11820—1989

光检测器

入=1300nm

PIN-FET

PIN-PET

注:①长距离系统应适当选择,以满足S与R点间的要求。②短距离系统可以适当放宽。

4.9系统动态范围

接收灵敏度,dBm

元=850nm

对于850nm波长区的系统,其动态范围应不小于20dB;对于1300nm波长区的系统,其动态范围应不小于18dB。

注:对原有按15dB设计的系统仍可继续工作。5光缆通信系统对机线设备的要求5.1系统内的各种设备间的接口要求同3.7条系统分支和接口参数。

5.2对PCM和数字复用设备的要求5.2.1一次群PCM复用设备

应符合GB6879的规定。

5.2.2二次群数字复用设备

应符合GB7254的规定。

5.2.3三次群数字复用设备

应符合GB9405.1的规定。

5.2.4四次群数字复用设备

应符合下列基本要求:

5.2.4.1基本特性

采用按支路编号顺序循环嵌入比特和正码速调整的复用方法,表6给出每支路的最大码速调整率和标称码速调整比。复接4个34368kbit/s支路。话路容量1920路。6

支路比特率,kbit/s

支路数

顿结构

顿定位信号(111110100000)

向对端数字复用设备发出的告警指示留作国内使用的比特

从各支路来的比特

码速调整公务比特O(n=1~4)

从各支路来的比特

码速调整公务比特05

从各支路来的可用作码速调整的比特从各支路来的比特

每支路比特数

每支路最大码速调整率

标称码速调整比

GB/T11820—1989

注:C表示第j交路的第n个码速调整公务比特。5.2.4.2比特率

比特率的标称值为139264kbit/s,容差为土15×10-65.2.4.3定时信号

设备的定时信号既能从外部信源又能从内部信源取得。5.2.4.4顿结构

顿长2.928bit,支路比特率为34368kbit/s。支路数是4。5.2.4.5顿失位和顿定位的恢复

比特编号

17~488

组I到V

2928bit

47.560kbit/s

当已连续四顿在其预定的位置上收到有错误的帧定位信号时,就应认为已发生了帧失位。当顿失位后,顿定位装置连续三顿检测到定位信号时,就应判为定位已有效地恢复了。5.2.4.6故障告警

设备应检测下列故障情况,并发出声、光告警指示。a.

电源故障;

支路输入端的34368kbit/s输入信号消失;139264kbit/s口输入信号消失;顺失位;

GB/T11820—1989

e.在139264kbit/s口收到来自对端复用设备的告警信号;f.在139264kbit/s口收到告警指示信号(AIS)。5.2.4.7接口

34368kbit/s和139264kbit/s数字接口应符合上述3.7条要求。5.2.4.8抖动

a.抖动转移特性:

-个受正弦抖动调制的34368kbit/s信号加到设备的输入时,设备(复接分接器)输出的抖动增益应在图4所示的模框以下。测试信号的等效二进制内容应为1000。d

图4抖动转移特性模框图

b。支路输出抖动:

当在800kHz以下频率点进行测量时,无输入抖动情况下的支路输出峰-峰抖动应不超过0.3U1。c。复用信号输出抖动:

在发送定时信号由内部发生器取得的情况下,当在f1=200Hz到f3500kHz范围内测试时,139264kbit/s输出端峰-峰抖动应不超过0.05U1。5.3对光端机的要求

基本要求如下:

5.3.1系列

应符合2048kbit/s系列。

5.3.2电接口

应符合GB7611的规定。

5.3.3光发送机

5.3.3.1光源波长

光源的标称波长850nm和1300nm,分别表示820~910nm和1270~1330nm范围内的任意波长,对4×140Mbit/s单模系统,1300nm标称波长则表示1285~1330nm范围内的任意波长。5.3.3.2码型

传输码型为5B6B码。

5.3.3.3平均发送光功率

根据光源为LD或LED,要求平均发送光功率符合4.7条表4。5.3.4光接收机

5.3.4.1接收灵敏度

GB/T11820—1989

光检测器输入的平均最低接收光功率,在BER<1X10-1°的情况下测量,根据光检测器为APD或PIN、PIN-FET,波长和传输容量的不同,应符合表5。5.3.4.2动态范围

接收机动态范围应满足4.9条的要求。5.3.5故障告警功能

光端机应检测下列故障情况,并发出声、光告警信号。a.

电源故障;

发送无光信号;

接收无光信号;

输入电信号消失;

输出电信号消失;

失步告警

BER达10-,

公务通信故障;

对8448kbit/s、2048kbit/s系统,BER达10-5,对34368kbit/s及以上速率的系统,BER达10-6,仅发出延迟维护告警指示;光源LD性能恶化,仅发出延迟维护告警指示。j.

5.4对光中继机的要求下载标准就来标准下载网

应符合5.3.3及5.3.4条要求。

5.5对光纤、光缆的要求

5.5.1光缆中的光纤

多模渐变型(梯度)光纤与单模光纤的特性应符合下列基本要求:5.5.1.1尺寸

多模光纤:芯径50士3um,包层直径125士3um。单模光纤:模场直径标称值9~10um,偏差小于10%,包层直径125士3um。5.5.1.2最大理论数值孔径NAtma多模光纤NAtmx的标称值为0.20,实际值与标称值的偏差为士0.025.5.1.3衰减常数

多模光纤的衰减常数在850nm区域应低于4dB/km。在1300nm区域应低于2dB/km。单模光纤的衰减常数在1300nm区域应低于0.9dB/km5.5.1.4带宽或总色散

多模光纤的带宽在850nm和1300nm区域均应大于200MHz·km。单模光纤的总色散在1285~1330nm区应不大于3.5ps/nm·km,在1270~1340nm区应不大于6ps/nm·km。

5.5.1.5截止波长

1300nm单模光纤LPu模的有效截止波长,在2m长光纤样品测定时应在11001280nm范围内。或在22m长光缆样品测定时应小于1270nm。5.5.2光缆制造长度

光缆的标称制造长度为1km和2km两种。5.5.3光缆的机械和防护性能

光缆应根据使用条件具备相应的机械性能,还应具备防潮、防水性能。可因地制宜采用填充石油光缆或充气光缆。此外,还应根据使用条件及安装环境的需要具备防白蚁、鼠、昆虫咬,以及防腐蚀等防护性能。

6可靠性要求

6.1系统可靠性指标

GB/T11820—1989

整个系统100km一年可容许四次故障,对应的50km数字段的指标以及光缆线路系统、PCM和数字复用设备的可靠性指标如表7。表7

8、34、140Mbit/s系统

50km数字段(双向)

光缆线路系统(双向)

PCM和数字复用设备(一端站)

要求系统的可用性为99.99%。

6.2光源寿命

光源寿命应大于5×10h。

6.3光检测器寿命

光检测器寿命应大于20×10h。

6.4环境条件

可靠性MTBF(年)

机房:环境温度为5~40℃,相对湿度小于85%。管道光缆:—5~40℃

架空光缆:黄河以南为—20~60℃黄河以北为-30~50℃

对一30℃以下的环境,建议不用架空光缆。7维护使用的要求

在5:1主备用自动转换条件下核算市内光缆通信局间中继系统除具有规定的传输特性外,从全网的网路管理、监测考虑,从便于维护运行出发,除系统自身有监控辅助系统构成维护实体一部分外,还要求系统能将监测控制信号通过接口,外送至维护中心。一般,系统须具备的功能如下:7.1监测功能

至少应具有:

光路发送指示:表示光信号送出情况;b.

光路接收指示:表示光信号接收情况c.

误码监测:能不中断通信进行误码监测,反映误码情况,中继站监测:在集中监测站能反映各中继站是否正常工作d.

光端机有测试板、盘或反映电路、光路重要接口点特性的监测孔,可以进行本端和远端自环,以便于测试、维护和故障检查判断。7.2告警功能

在上列监测功能中遇有不正常状态或整机出现其他障碍时,应立即告警(灯亮、铃响并附有止铃开关)。至少应具备下列告警:

电源故障或主备用电源转换,

误码率超过10-\(仅灯亮);

误码率超过10-3,

发送、接收端无光信号;

GB/T11820—1989

数字复用设备无信号送入光端机;e.

光端机无信号送入数字复用设备:f.

名:对端数字复用设备无信号送入光端机(仅灯亮);h。光中继站发生故障。

7.3系统转换功能

当主用系统发生即时告警及误码率超过10-3(或10-6,由用户选择决定)时,立即自动转换至备用系统,同时发出告警信号。通常,自动转换的接口点为标准的数字接口点。在主用系统修复后应能通过手动按键自动从备用系统转换回主用系统,转换过程应不中断通信,至少不应中断通话。7.4公务联络功能

系统端站,中继站间应有直达联络电话,以便进行公务联系和操作测试。7.5局内光电测量与配线功能

为便于局内进行光路、电路调线和光、电重要接口点特性的测量,可设置光配线架盒、盘)和各次群数字配线架。光配线架上的光连接器的连接衰减和互换衰减应在光系统设计中统一考虑。7.6供电条件

采用市话局机房电源直流供电,正极接地。电压标称值为一60V,容差士6V。或电压标称值为48V,容差士4.8V。或电压标称值为一24V,容差土2.4V。脉冲电压允许值杂音计测量不大于5mV。当用一24V电压时,应不大于2mV。附加说明:

本标准由中华人民共和国邮电部提出。本标准由邮电部电信传输研究所归口。本标准由邮电部电信传输研究所负责起草。本标准主要起草人白其章、彭承柱。11

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB/T11820—1989

市内光缆通信系统进网要求

The requirements for urban optical fibercable systems joined to national publictelecommunicationnetwork

1989-10-25发布

国家技术监督局

1990-07-01实施

中华人民共和国国家标准

市内光缆通信系统进网要求

The requirements for urban optical fibercable systems joined to national publictelecommumication network

1主题内容与适用范围

GB/T11820—1989

本标准规定了市内光缆通信系统进入国家公用电信网的要求(以下简称进网要求),包括市内光缆通信系统的组成和主要传输特性,数字光缆线路系统的主要传输特性与要求,光缆通信系统对机线设备的要求,以及对系统的可靠性要求和维护使用方面的要求等。本标准适用于市内电信网局间中继(包含长市中继)的光缆通信系统(不包含用户光缆通信系统)。满足开放电话业务以及电报、数据、传真、图像等非话业务的要求。专用电信网内采用的局(站)间中继光缆通信系统亦可参照使用本标准。2引用标准

GB4110脉冲编码调制通信系统系列GB68792048kbit/s30路脉码调制复用设备技术要求GB72548448kbit/s正码速调整次群数字复用设备技术要求GB7611脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数GB9405.134368kbit/s正码速调整三次群数字复用设备技术要求3光缆通信系统的组成和主要传输特性3.1假设参考数字链路(通道)

本系统的假设参考数字链路长度定为100km,由两个50km的假设参考数字段组成。3.2系统各次群数字系列

本系统中的数字信号比特率等级符合GB4110的规定。3.3波长选取

主要采用1300nm波长区。

3.4光纤选型

选用单模或多模(梯度)光纤。

3.5系统的一般构成与接口位置

市内光缆通信系统由PCM和数字复用设备及数字光缆线路系统组成。以三次群光缆通信系统为例,其系统在一个传输方向上的构成框图如图1。系统采用单缆双向双纤传输制。图1中给出各接口点位置。接口3(3)表示三次群光端机同三次群数字复用设备的接口;接口2(2)表示三次群数字复用设备的支路与二次群数字复用设备的接口:接口1(1)表示二次群数字复用设备的支路与程控数字交换机或一次群PCM复用设备的接口接口0(O)表示一次群PCM复用设备的音频话路与市内(或长途)国家技术监督局1989-10-25批准1990-07-01实施

GB/T11820—1989

2/4线模拟交换机的接口,或64kbt/s接口接口0(0)主要对应音频配线架,其接口特性应符合国家规定的长市、市内电话局间中继线电气传输标准。接口1(1')、2(2)、3(3)分别对应一、二、三次群数字配线架,其接口特性见3.7条。Heriu

M和数字复设密

数字光领规路系统

中内光额通而系法

接口上

注:对于四次群市内光缆通信系统,光端机的TX和RX分别同四次群数字复用设备M(采用四个三次群数字复接、正码速调整)衔接,其接口位置在接口4(4)。M4的支路接口就是接口3(3)。其余同图1完全一致。图1市内光缆通信系统示意图

M1-1-—工作在2048kbit/s的—次群PCM复用设备,M2-2—工作在8448kbit/s并采用正码速调整的二次群数字复用设备;Ms—工作在34368kbit/s并采用正码速调整的三次群数机RX一光按收机,REG—光中继机复用设备,TX一光发送

数字光缆线路系统由光端机(光发送机TX和光接收机RX)、光缆和光中继机REG组成。3.6主要音频传输特性

全程仅有一套一次群PCM复用设备,其主要音频传输特性应符合GB6879的规定。3.7系统分支和接口参数

各个数字段的接口点均为数字信号各次群的分支转接点。分支转接时相应数字群在接口处的脉冲波形特性、码型、比特率及其容差、输入口与输出口的规定、阻抗、连接电缆衰减等必须符合GB7611的规定。

4数字光缆线路系统的主要传输特性与要求4.1线路系统构成

数字光缆线路系统由图2中的T-T之间的部分构成,无中继机时如图2a所示,有中继机时如图2b所示。中继机的数量由系统设计决定。2

GB/T11820—1989

ToOloly RR Toi

图2数字光缆线路系统示意图

T、T/一光端机与PCM复用或数字复用设各接口,S—紧靠在TX或REG的光连接器C后面的光纤点R一紧靠在RX或REG的光连接器C前面的光纤点4.2系统误码特性

根据27500km64kbit/s全程数字连接的误码性能指标及分配原则,对光缆线路系统50km数字段,64kbit/s的误码性能应为:

降级分(BERm>10-)

误码秒ES

严重误码秒SES(BER,>10-3)

《0.16%;

≤0.002%。

高比特率系统的误码特性暂定为:BER<1X10-8(连续测试时间不少于24h)。4.3系统抖动特性

数字光缆线路系统应满足图2T、T点接口处的抖动要求。即各次群输入口对抖动的要求如表1所示。全程各次群输出口对抖动的要求见表2,而对每个数字段来说,各次群输出口的抖动按表2中括号内的容限要求。每个50km数字段抖动转移特性的最大增益应不超过1dB。抖动测试的最低频率应尽可能地低,但考虑到测试仪器的限制,可测到10Hz左右。表1

kbit/s

139264

UIp-p(峰-峰值)

1.2×10-5

1.2×10-5

调制数字信号的正弦信号频率

f2/kHz

fa/kHz

fa/kHz

伪随机测

试信号序

215—1

223—1

kbit/s

139264

4.4系统光功率分配

GB/T11820—1989

输出口最大抖动容限值

1.5(0.75)

1.5(0.75)

1.5(0.75)

1.5(0.75)

0.15(0.15)

0.075(0.075)

测量带通滤波器带宽:低颇截止频率为f1或fs,高频截止频率为f4

fs/kHz

fa/kHz

系统光功率分配按图3考虑,它决定于光源C激光器(LD)或发光管(LED)、光检测器【雪崩光电二极管(APD)或光电二极管(PIN)>、光缆衰减、光纤接头与光连接器的衰减,以及预留的光缆富余度和设备富余度等许多因素。

一般情况下,多模或单模光纤系统S与R点间的总衰减与总带宽或最大色散在误码率不劣于1X10-1°的条件下应不小于表3所列之值。H国tO-@H

注:光配线架(或盒)应在S、R点之间,附加的光连接器的衰减应在光链路中统一考虑。图3

数字速率

kbit/s

标称波长

光源类型

个中继段的光链路示意图

多模系统S与R点间的传输

特性,BER≤1X10-10

3dB光带宽

单模系统S与R点间的传输特性

BER≤1X10-10

最大色散

不要求

数字速率

kbit/s

139264

标称波长

光源类型

GB/T11820—1989

续表3

多模系统S与R点间的传输

特性,BER≤1X10-10

3dB光带宽

注:表列数值是最大中继段长情况下的最低要求,对短程系统可以放宽。4.5系统富余度

单模系统S与R点间的传输特性

BER≤1X10-10

最大色散

不要求

图2a无中继系统及图2b有中继系统的每个中继段富余度由光缆富余度M。和设备富余度M。组成(如图3所示)。

光缆富余度M。包含:

a。今后维护中光缆的维修变动(例如增加接头,增加光缆长度等):b:由于环境因素影响引起的光缆性能的变化c.在S与R点间任何光连接器C的特性劣化设备富余度M。

包含由于时间和环境因素对设备性能的影响。例如发送光功率,接收灵敏度,光连接器特性劣化等。多模光纤的M。为0.3dB/km,单模光纤的M。为0.2dB/km,但最小取3dB,最大取10dB。M。为3dB。

4.6系统传输码型

市内数字光缆线路系统的传输码型为5B6B码。4.7发送光功率

光发送机TX或光中继机REG光连接器C输出(S点)的平均发送光功率应满足表4中的要求。表4

光源类型

测试条件

在S点注入多模光纤中

的平均发送光功率

≥-23

在S点注入单模光纤中

的平均发送光功率

≥-28

50%占空比归零(RZ)伪随机码测量注:①长距离系统应适当选择,以满足S与R点间的要求。②短距离系统可以适当放宽,但在采用LD时,应不低于一9dBm。4.8接收灵敏度

接收灵敏度是在BER=1X10-1°的条件下测得的最低接收光功率值。光接收机RX或光中继机REG光连接器C输入(R点)的平均最低接收光功率,在BER<1X10-1°的条件下测量应不劣于表5所5

列的数值。

传输容量

二次群

三次群

四次群

GB/T11820—1989

光检测器

入=1300nm

PIN-FET

PIN-PET

注:①长距离系统应适当选择,以满足S与R点间的要求。②短距离系统可以适当放宽。

4.9系统动态范围

接收灵敏度,dBm

元=850nm

对于850nm波长区的系统,其动态范围应不小于20dB;对于1300nm波长区的系统,其动态范围应不小于18dB。

注:对原有按15dB设计的系统仍可继续工作。5光缆通信系统对机线设备的要求5.1系统内的各种设备间的接口要求同3.7条系统分支和接口参数。

5.2对PCM和数字复用设备的要求5.2.1一次群PCM复用设备

应符合GB6879的规定。

5.2.2二次群数字复用设备

应符合GB7254的规定。

5.2.3三次群数字复用设备

应符合GB9405.1的规定。

5.2.4四次群数字复用设备

应符合下列基本要求:

5.2.4.1基本特性

采用按支路编号顺序循环嵌入比特和正码速调整的复用方法,表6给出每支路的最大码速调整率和标称码速调整比。复接4个34368kbit/s支路。话路容量1920路。6

支路比特率,kbit/s

支路数

顿结构

顿定位信号(111110100000)

向对端数字复用设备发出的告警指示留作国内使用的比特

从各支路来的比特

码速调整公务比特O(n=1~4)

从各支路来的比特

码速调整公务比特05

从各支路来的可用作码速调整的比特从各支路来的比特

每支路比特数

每支路最大码速调整率

标称码速调整比

GB/T11820—1989

注:C表示第j交路的第n个码速调整公务比特。5.2.4.2比特率

比特率的标称值为139264kbit/s,容差为土15×10-65.2.4.3定时信号

设备的定时信号既能从外部信源又能从内部信源取得。5.2.4.4顿结构

顿长2.928bit,支路比特率为34368kbit/s。支路数是4。5.2.4.5顿失位和顿定位的恢复

比特编号

17~488

组I到V

2928bit

47.560kbit/s

当已连续四顿在其预定的位置上收到有错误的帧定位信号时,就应认为已发生了帧失位。当顿失位后,顿定位装置连续三顿检测到定位信号时,就应判为定位已有效地恢复了。5.2.4.6故障告警

设备应检测下列故障情况,并发出声、光告警指示。a.

电源故障;

支路输入端的34368kbit/s输入信号消失;139264kbit/s口输入信号消失;顺失位;

GB/T11820—1989

e.在139264kbit/s口收到来自对端复用设备的告警信号;f.在139264kbit/s口收到告警指示信号(AIS)。5.2.4.7接口

34368kbit/s和139264kbit/s数字接口应符合上述3.7条要求。5.2.4.8抖动

a.抖动转移特性:

-个受正弦抖动调制的34368kbit/s信号加到设备的输入时,设备(复接分接器)输出的抖动增益应在图4所示的模框以下。测试信号的等效二进制内容应为1000。d

图4抖动转移特性模框图

b。支路输出抖动:

当在800kHz以下频率点进行测量时,无输入抖动情况下的支路输出峰-峰抖动应不超过0.3U1。c。复用信号输出抖动:

在发送定时信号由内部发生器取得的情况下,当在f1=200Hz到f3500kHz范围内测试时,139264kbit/s输出端峰-峰抖动应不超过0.05U1。5.3对光端机的要求

基本要求如下:

5.3.1系列

应符合2048kbit/s系列。

5.3.2电接口

应符合GB7611的规定。

5.3.3光发送机

5.3.3.1光源波长

光源的标称波长850nm和1300nm,分别表示820~910nm和1270~1330nm范围内的任意波长,对4×140Mbit/s单模系统,1300nm标称波长则表示1285~1330nm范围内的任意波长。5.3.3.2码型

传输码型为5B6B码。

5.3.3.3平均发送光功率

根据光源为LD或LED,要求平均发送光功率符合4.7条表4。5.3.4光接收机

5.3.4.1接收灵敏度

GB/T11820—1989

光检测器输入的平均最低接收光功率,在BER<1X10-1°的情况下测量,根据光检测器为APD或PIN、PIN-FET,波长和传输容量的不同,应符合表5。5.3.4.2动态范围

接收机动态范围应满足4.9条的要求。5.3.5故障告警功能

光端机应检测下列故障情况,并发出声、光告警信号。a.

电源故障;

发送无光信号;

接收无光信号;

输入电信号消失;

输出电信号消失;

失步告警

BER达10-,

公务通信故障;

对8448kbit/s、2048kbit/s系统,BER达10-5,对34368kbit/s及以上速率的系统,BER达10-6,仅发出延迟维护告警指示;光源LD性能恶化,仅发出延迟维护告警指示。j.

5.4对光中继机的要求下载标准就来标准下载网

应符合5.3.3及5.3.4条要求。

5.5对光纤、光缆的要求

5.5.1光缆中的光纤

多模渐变型(梯度)光纤与单模光纤的特性应符合下列基本要求:5.5.1.1尺寸

多模光纤:芯径50士3um,包层直径125士3um。单模光纤:模场直径标称值9~10um,偏差小于10%,包层直径125士3um。5.5.1.2最大理论数值孔径NAtma多模光纤NAtmx的标称值为0.20,实际值与标称值的偏差为士0.025.5.1.3衰减常数

多模光纤的衰减常数在850nm区域应低于4dB/km。在1300nm区域应低于2dB/km。单模光纤的衰减常数在1300nm区域应低于0.9dB/km5.5.1.4带宽或总色散

多模光纤的带宽在850nm和1300nm区域均应大于200MHz·km。单模光纤的总色散在1285~1330nm区应不大于3.5ps/nm·km,在1270~1340nm区应不大于6ps/nm·km。

5.5.1.5截止波长

1300nm单模光纤LPu模的有效截止波长,在2m长光纤样品测定时应在11001280nm范围内。或在22m长光缆样品测定时应小于1270nm。5.5.2光缆制造长度

光缆的标称制造长度为1km和2km两种。5.5.3光缆的机械和防护性能

光缆应根据使用条件具备相应的机械性能,还应具备防潮、防水性能。可因地制宜采用填充石油光缆或充气光缆。此外,还应根据使用条件及安装环境的需要具备防白蚁、鼠、昆虫咬,以及防腐蚀等防护性能。

6可靠性要求

6.1系统可靠性指标

GB/T11820—1989

整个系统100km一年可容许四次故障,对应的50km数字段的指标以及光缆线路系统、PCM和数字复用设备的可靠性指标如表7。表7

8、34、140Mbit/s系统

50km数字段(双向)

光缆线路系统(双向)

PCM和数字复用设备(一端站)

要求系统的可用性为99.99%。

6.2光源寿命

光源寿命应大于5×10h。

6.3光检测器寿命

光检测器寿命应大于20×10h。

6.4环境条件

可靠性MTBF(年)

机房:环境温度为5~40℃,相对湿度小于85%。管道光缆:—5~40℃

架空光缆:黄河以南为—20~60℃黄河以北为-30~50℃

对一30℃以下的环境,建议不用架空光缆。7维护使用的要求

在5:1主备用自动转换条件下核算市内光缆通信局间中继系统除具有规定的传输特性外,从全网的网路管理、监测考虑,从便于维护运行出发,除系统自身有监控辅助系统构成维护实体一部分外,还要求系统能将监测控制信号通过接口,外送至维护中心。一般,系统须具备的功能如下:7.1监测功能

至少应具有:

光路发送指示:表示光信号送出情况;b.

光路接收指示:表示光信号接收情况c.

误码监测:能不中断通信进行误码监测,反映误码情况,中继站监测:在集中监测站能反映各中继站是否正常工作d.

光端机有测试板、盘或反映电路、光路重要接口点特性的监测孔,可以进行本端和远端自环,以便于测试、维护和故障检查判断。7.2告警功能

在上列监测功能中遇有不正常状态或整机出现其他障碍时,应立即告警(灯亮、铃响并附有止铃开关)。至少应具备下列告警:

电源故障或主备用电源转换,

误码率超过10-\(仅灯亮);

误码率超过10-3,

发送、接收端无光信号;

GB/T11820—1989

数字复用设备无信号送入光端机;e.

光端机无信号送入数字复用设备:f.

名:对端数字复用设备无信号送入光端机(仅灯亮);h。光中继站发生故障。

7.3系统转换功能

当主用系统发生即时告警及误码率超过10-3(或10-6,由用户选择决定)时,立即自动转换至备用系统,同时发出告警信号。通常,自动转换的接口点为标准的数字接口点。在主用系统修复后应能通过手动按键自动从备用系统转换回主用系统,转换过程应不中断通信,至少不应中断通话。7.4公务联络功能

系统端站,中继站间应有直达联络电话,以便进行公务联系和操作测试。7.5局内光电测量与配线功能

为便于局内进行光路、电路调线和光、电重要接口点特性的测量,可设置光配线架盒、盘)和各次群数字配线架。光配线架上的光连接器的连接衰减和互换衰减应在光系统设计中统一考虑。7.6供电条件

采用市话局机房电源直流供电,正极接地。电压标称值为一60V,容差士6V。或电压标称值为48V,容差士4.8V。或电压标称值为一24V,容差土2.4V。脉冲电压允许值杂音计测量不大于5mV。当用一24V电压时,应不大于2mV。附加说明:

本标准由中华人民共和国邮电部提出。本标准由邮电部电信传输研究所归口。本标准由邮电部电信传输研究所负责起草。本标准主要起草人白其章、彭承柱。11

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。