GB 15973-1995

基本信息

标准号: GB 15973-1995

中文名称:麻风病诊断标准及处理原则

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Diagnostic criteria and treatment principles for leprosy

标准状态:已作废

发布日期:1995-01-02

实施日期:1996-07-01

作废日期:2008-08-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:439292

标准分类号

标准ICS号:医药卫生技术>>11.020医学科学和保健装置综合

中标分类号:>>>>C59

关联标准

替代情况:被WS 291-2008替代

出版信息

页数:平装16开, 页数:13, 字数:22千字

标准价格:12.0 元

相关单位信息

首发日期:1995-12-21

复审日期:2004-10-14

起草单位:北京友谊医院热带医学研究所

发布部门:国家技术监督局 中华人民共和国卫生部

主管部门:卫生部

标准简介

本标准规定了麻风病的诊断标准及处理原则。本标准适用于全国各级医疗保健机构、卫生防疫机构对麻风病的诊断、报告和处理。 GB 15973-1995 麻风病诊断标准及处理原则 GB15973-1995 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

麻风病诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and management of leprosyGB15973—1995

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》特制定本标准。麻风病是由麻风分枝杆菌(Mycobacteriumleprae)引起的慢性传染病,主要侵犯皮肤和外周神经。如治疗不及时,有可能造成眼、面、手、足的残疾。1主题内容与适用范围

本标准规定了麻风病的诊断标准及处理原则。本标准适用于全国各级医疗保健机构、卫生防疫机构对麻风病的诊断、报告和处理。2诊断原则

根据麻风菌侵犯皮肤,上呼吸道粘膜和外周神经引起的症状和体征,结合皮肤损害组织液涂片的细菌学检查和/或皮损活检的特异性病理改变,即可确诊麻风病。3诊断标准及分型

3.1诊断标准

3.1.1慢性皮疹。

3.1.2局限性麻木(温、痛、触觉障碍)。3.1.3外周神经粗大。

3.1.4组织切刮涂片抗酸染色查菌阳性。3.1.5皮损活检有特异性病理变化或侵犯皮神经的非特异性炎症。疑似病例:具备3.1.1,3.1.2,3.1.3任何两项。确诊病例:具备3.1.1,3.1.2,3.1.3三项或疑似病例加3.1、4或3.1.5。查菌及活检方法见附录A。

3.2分型

麻风病可分为5个逐渐移行的类型:由免疫力强的结核样型(TT)至细胞免疫力低的瘤型(LL),其间有免疫性不稳定的界线类偏结核样型(BT),中间界线类(BB)和界线类偏瘤型(BL)。此外,早期麻风皮损无特异性病理变化,称未定类(I)。世界卫生组织技术报告(WHOTRS675,1982)将五级分型归纳为皮肤涂片细菌阳性的多菌型(MB,包括I.L,BI.,BB及部分BT)和细菌阴性的少菌型(PB,包括I,TT及部分BT)麻风。各型麻风病的临床表现和病理特征见附录B。4治疗原则

为了迅速消除传染性、缩短疗程,防止耐药性和复发需要用多种杀菌药物联合化疗(MDT,Multidrug therapy),治疗方案见附录F。部分患者在治疗的前、中、后可出现免疫变化,临床上称麻风反应。对麻风反应应及时予以抗炎症治国家技术监督局1995-12~15批准1996-07-01实施

GB15973—1995

疗,防止畸残,但不能停MDT。麻风反应的症状及处理见附录G。5停药后监测、临床治愈标准和复发判定5.1停药后监测

各型麻风在完成MDT疗程后,均应每年至少进行一次临床(包括附录D内容)和细菌检查;MB连续10年,PB5年。停药时应嘱患者在出现新皮损或原有皮损红肿、有外周神经疼痛或者麻木区扩大时应及早主动就诊,以便及时判断是否出现了麻风反应或复发,并予以适当治疗。5.2临床治愈(非活动)标准

MB完成疗程后,在监测期内活动性症状(皮损红肿、外周神经粗大、疼痛)消失,细菌指数持续下降、至阴转后再每三个月查菌一次,即在6个月内连续三次阴性;PB治疗后活动性损害消失,皮肤查菌仍为阴性者,即可判为临床治愈。对临床不活动者仍应完成每年一次的临床和细菌检查,以便及时发现麻风反应或复发。

5.3复发判定

患者经治疗达到临床不活动后,又出现麻风病的活动性症状和/或皮损查菌又呈阳性(某部位皮损查菌又较停药时增加≥2十),或者皮损活检又重现特异性麻风病理改变时即为复发。当疑为复发时应核实服药是否规则,并应注意与I型麻风反应(见附录C),或与其他皮肤病鉴别。临床不活动的病例查菌阴转后又呈阳性时,必须认真核实前后查菌结果。诊断复发须经省级皮肤病防治研究所进行临床、细菌和组织病理的检查,加以确认。如确为复发,应在重复MDT(MB重复三联,PB由二联改为三联)前做活检,并由指定实验室接种鼠足垫,以确定菌株是否对MDT中的某种药物耐药,然后再决定是否更换治疗方案,在活检后应立即开始MDT,判断复发前后仅宜做一次活检。

6麻风畸残临床分级

麻风患者在外周神经受损的情况下,可出现相应部位皮肤麻木和肌肉麻库,神经功能检查和畸残分级见附录(。对所有麻风患者均应进行眼、面、手、足自我保护,以及受损神经相应部位肌肉功能锻炼的健康指导。

7防治管理

为了阜期发现病人,避免残疾发生,在各种体格检查中均应有检查麻风病的内容,即:在室内自然光线条件下,仔细检查全身皮肤有无麻木性皮疹和外周神经粗大等情况。如有可疑体征,应请皮肤科会诊。对可疑皮肤损害的边缘应刮取组织液,涂片做抗酸菌检查和/或做皮损的病理检查。没有麻风专业机构的地/州和县应在防疫站内指定专人负费日常麻风防治工作(临床、细菌检查、组织活检、治疗、疗后监测以及接触者定期体检等),并向省或地/州上报流行病学统计、向基层进行宣传教育工作,并对患者家属/接触者在治疗和监测期应每年查体一次。我国的麻风防治指标见附录E。8消毒方法

麻风菌尚不能在体外培养,其生长活力低于结核菌,勿需特别防护和消毒。检查病人后仅需用肥皂和流水洗手;污物可煮沸(30min)、曝晒(2h),常规消毒可与结核菌类似(用75%的酒精或3%漂白粉澄清液浸泡1~2h),只要尽早发现病人,予以联合化疗,即可立即阻断传染。208

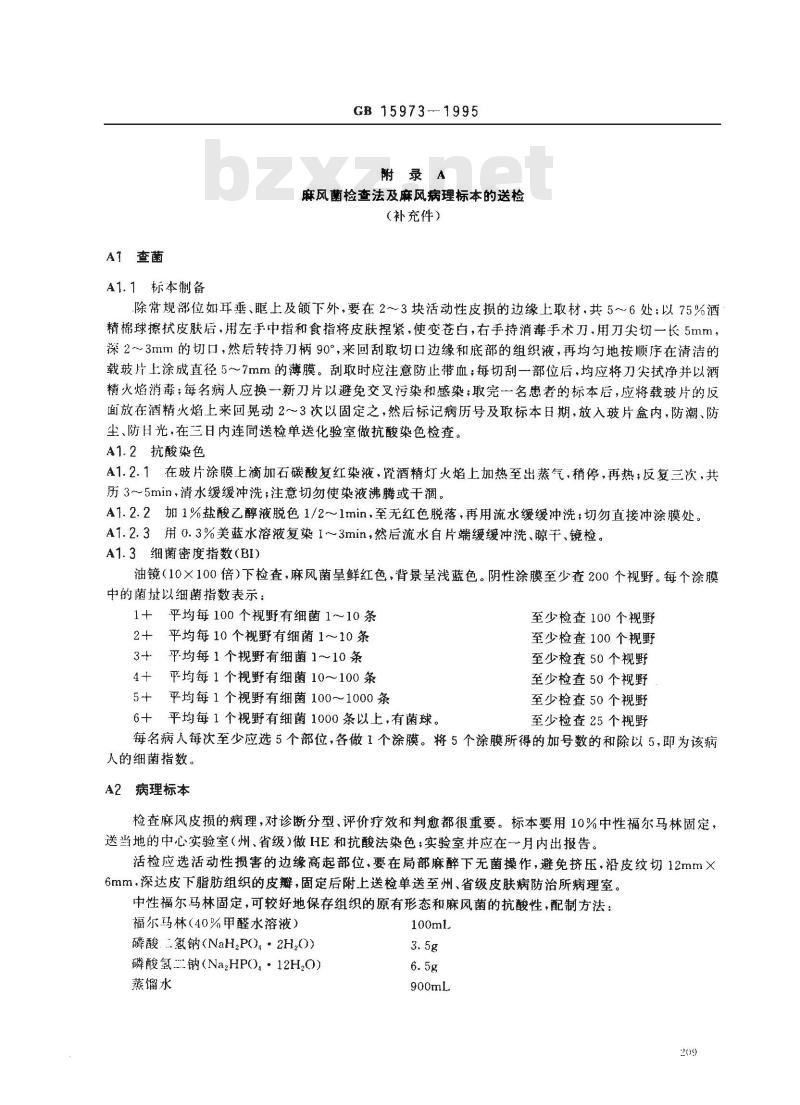

A查菌

A1.1标本制备

GB15973-1995

麻风菌检查法及麻风病理标本的送检(补充件)

除常规部位如耳垂、眶上及颌下外,要在2~3块活动性皮损的边缘上取材,共5~6处;以75%酒精棉球擦拭皮肤后,用左手中指和食指将皮肤握紧,使变苍白,右手持消毒手术刀,用刀尖切一长5mm,深2~3mm的切口,然后转持刀柄90°,来回刮取切口边缘和底部的组织液,再均匀地按顺序在清洁的载玻片上涂成直径5~7mm的薄膜。刮取时应注意防止带血,每切刮一部位后,均应将刀尖拭净并以酒精火焰消毒;每名病人应换一新刀片以避免交叉污染和感染;取完一名患者的标本后,应将载玻片的反面放在酒精火焰上来回晃动2~3次以固定之,然后标记病历号及取标本日期,放入玻片盒内,防潮、防尘、防日光,在三日内连同送检单送化验室做抗酸染色检查。A1.2抗酸染色

A1.2.1在玻片涂膜上滴加石碳酸复红染液,蜜酒精灯火焰上加热至出蒸气,稍停,再热反复三次,共历3~5min,清水缓缓冲洗;注意切勿使染液沸腾或干凋。A1.2.2加1%盐酸乙醇液脱色1/2~1min,至无红色脱落,再用流水缓缓冲洗;切勿直接冲涂膜处。A1.2.3用0.3%美蓝水溶液复染1~3min,然后流水自片端缓缓冲洗、晾干、镜检。A1.3细菌密度指数(BI))

油镜(10×100倍)下检查,麻风菌呈鲜红色,背景呈浅蓝色。阴性涂膜至少查200个视野。每个涂膜中的菌基以细菌指数表示:

1+平均每100个视野有细菌1~10条2+平均每10个视野有细菌1~10条3+平均每1个视野有细菌1~10条平均每1个视野有细菌10~100条4+

平均每1个视野有细菌100~1000条5+

6+平均每1个视野有细菌1000条以上,有菌球。至少检查100个视野

至少检查100个视野

至少检查50个视野

至少检查50个视野

至少检查50个视野

至少检查25个视野

每名病人每次至少应选5个部位,各做1个涂膜。将5个涂膜所得的加号数的和除以5,即为该病人的细菌指数。

病理标本

检查麻风皮损的病理,对诊断分型、评价疗效和判愈都很重要。标本要用10%中性福尔马林固定送当地的中心实验室(州、省级)做HE和抗酸法染色;实验室并应在一月内出报告。活检应选活动性损害的边缘高起部位,要在局部麻醉下无菌操作,避免挤压,沿皮纹切12mm×6mm.深达皮下脂肪组织的皮瓣,固定后附上送检单送至州、省级皮肤病防治所病理室。中性福尔马林固定,可较好地保存组织的原有形态和麻风菌的抗酸性,配制方法:福尔马林(40%甲醛水溶液)

磷酸二氢钠(NaH,P0·2H,O)

磷酸氢钠(Na2HPO,·12H,O)

蒸馏水

GB15973--1995

附录B

麻风病的分型

(补充件)

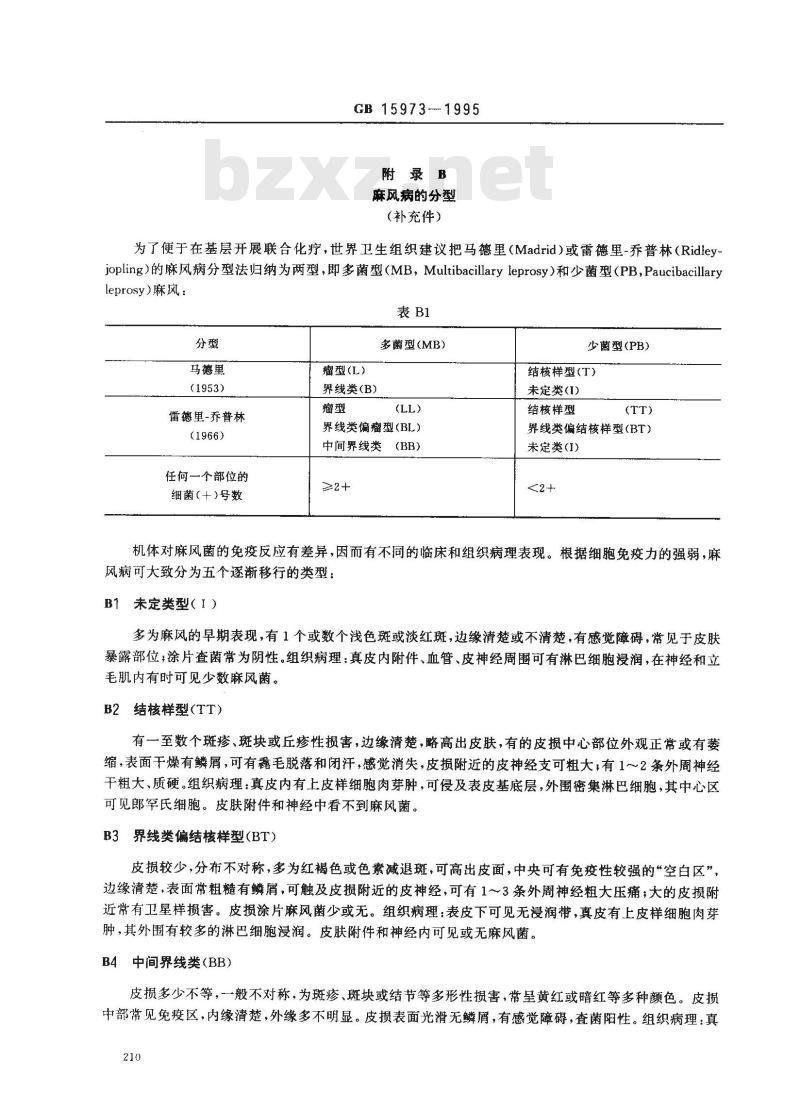

为了便于在基层开展联合化疗,世界卫生组织建议把马德里(Madrid)或雷德里-乔普林(Ridleyjopling)的麻风病分型法归纳为两型,即多菌型(MB,Multibacillaryleprosy)和少菌型(PB,Paucibacillaryleprosy)麻风:

马德里

(1953)

雷德里-乔普林

(1966)

任何一个部位的

细菌(十)号数

瘤型(L))

多菌型(MB)

界线类(B)

界线类偏瘤型(BL)

中间界线类(BB)

少菌型(PB)

结核样型(T)

未定类(I)

结核样型

界线类偏结核样型(BT)

未定类(I)

机体对麻风菌的免疫反应有差异,因而有不同的临床和组织病理表现。根据细胞免疫力的强弱,麻风病可大致分为五个逐渐移行的类型:B1未定类型(I)

多为麻风的早期表现,有1个或数个浅色斑或淡红斑,边缘清楚或不清楚,有感觉障碍,常见于皮肤暴露部位;涂片查菌常为阴性。组织病理:真皮内附件、血管、皮神经周围可有淋巴细胞浸润,在神经和立毛肌内有时可见少数麻风菌。

B2结核样型(TT)

有一至数个斑疹、斑块或丘疹性损害,边缘清楚,略高出皮肤,有的皮损中心部位外观正常或有萎缩,表面干燥有鳞屑,可有露毛脱落和闭汗,感觉消失,皮损附近的皮神经支可粗大,有1~2条外周神经干粗大、质硬。组织病理:真皮内有上皮样细胞肉芽肿,可侵及表皮基底层,外围密集淋巴细胞,其中心区可见郎罕氏细胞。皮肤附件和神经中看不到麻风菌。B3界线类偏结核样型(BT)

皮损较少,分布不对称,多为红褐色或色素减退斑,可高出皮面,中央可有免疫性较强的“空白区”,边缘清楚,表面常粗糙有鳞屑,可触及皮损附近的皮神经,可有1~3条外周神经粗大压痛;大的皮损附近常有卫星样损害。皮损涂片麻风菌少或无。组织病理:表皮下可见无浸润带,真皮有上皮样细胞肉芽肿,其外围有较多的淋巴细胞浸润。皮肤附件和神经内可见或无麻风菌。B4中间界线类(BB)

皮损多少不等,一般不对称,为斑疹、斑块或结节等多形性损害,常呈黄红或暗红等多种颜色。皮损中部常见免疫区,内缘清楚,外缘多不明显。皮损表面光滑无鳞屑,有感觉障碍,查菌阳性。组织病理:真210

GB 15973-—1995

皮内有上皮样细胞肉芽肿,呈弥漫性分布,仅有少数淋巴细胞,无朗罕氏细胞;可部分累及神经,束膜呈层状,有中等数量的麻风菌(3~4+)。B5界线类偏瘤型(BL)

皮损较小,形态多样,较广泛,较对称,表面光滑,边缘不清楚,有感觉障碍,有多条外周神经粗大,质较软,菌量较多。组织病理:表皮下有无浸润带及巨噬细胞肉芽肿,后者的细胞有的呈空泡化,间有淋巴细胞,神经束膜呈层状,并有浸润;有较多的麻风菌(4~5+)。B6瘤型(LI.))

早期皮损小而多,分布广泛、对称,为红色或褐色或似有色素沉着的斑疹,常有弥慢性浸润,表面平滑有光泽,界限不清楚;晚期有斑块、结节或呈皱折状;神经粗大、质软。有对称性手足麻木,常规部位查菌多,可堆集成团。组织病理:表皮下有无漫润带,真皮内有巨噬细胞肉芽肿,淋巴细胞很少,在HE染色中组织细胞呈泡沫状;神经束膜呈层状结构;麻风菌极多,呈团状(5~6+)。附录C

麻风复发与麻风反应的鉴别

(补充件)

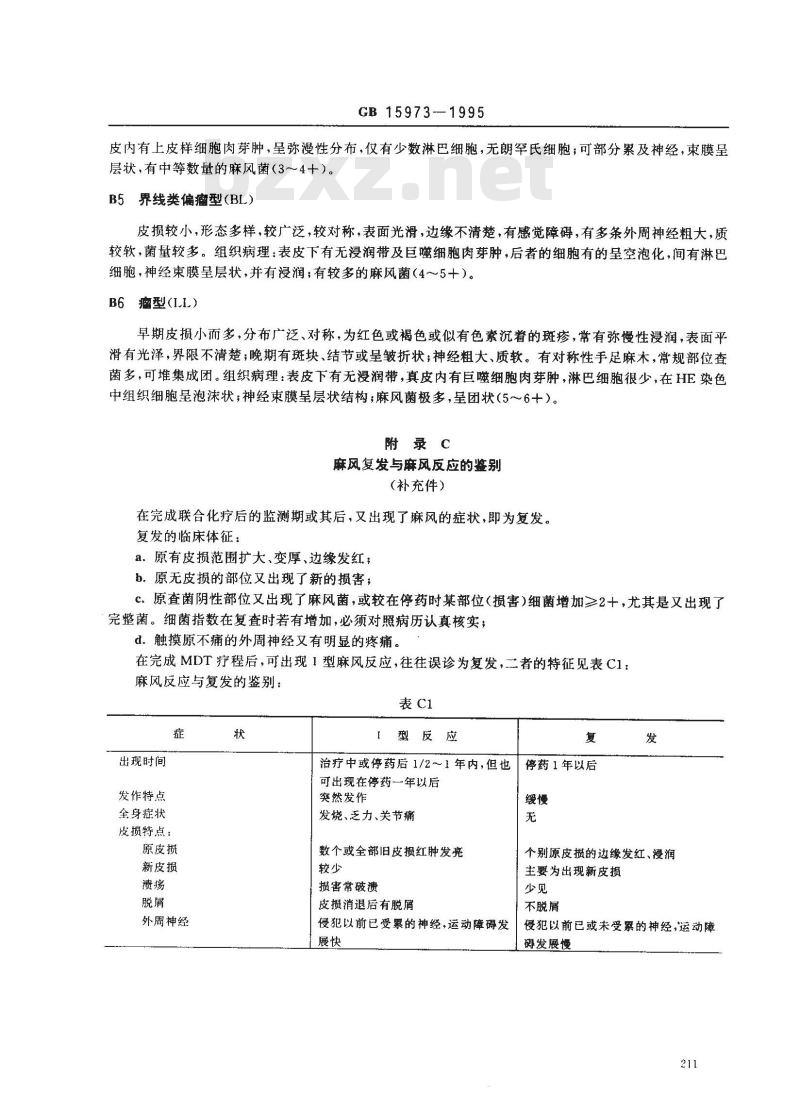

在完成联合化疗后的监测期或其后,又出现了麻风的症状,即为复发。复发的临床体征:

a。原有皮损范围扩大、变厚、边缘发红;b。原无皮损的部位又出现了新的损害;c、原查菌阴性部位又出现了麻风菌,或较在停药时某部位(损害)细菌增加2十,尤其是又出现了完整菌。细菌指数在复查时若有增加,必须对照病历认真核实;d。触摸原不痛的外周神经又有明显的疼痛。在完成MDT疗程后,可出现1型麻风反应,往往误诊为复发,二者的特征见表C1:麻风反应与复发的鉴别:

出现时间

发作特点

全身症状

疫损特点:

原皮损

新皮损

外周神经

型反应

治疗中或停药后1/2~1年内,但也停药1年以后

可出现在停药一年以后

突然发作

发烧、乏力、关节痛

数个或全部旧皮损红肿发亮

损害常破溃

皮损消退后有脱屑

侵犯以前已受累的神经,运动障碍发展快

个别原皮损的边缘发红、浸润

主要为出现新皮损

不脱屑

侵犯以前已或未受累的神经,运动障发展慢

激素疗效

D1神经损害检查

GB15973-1995

续表C1

I型反应

短期(4周)强的松治疗(40mg/日)奏效,以后每月减10~5mg/日,至6个月减完。待用强的松 40mg/日4周与复发鉴别后,重复MBMDT方案,同时用激素治疗,用激紊时不停MDT附录D

强的松治疗无效。用激素40mg/日治疗1月后,临床无好转即停激索,重复MBMDT方案

麻风病的神经功能检查和畸残临床分级(补充件)

形态检查:按顺序沿神经经路进行。触摸各对神经,双侧对比神经的粗细、硬度、均匀度、触痛及放射痛等。注意有无神经瘤和神经脓疡。必须双侧对比检查耳大神经、尺神经、腓总神经、胫后神经、眶上神经、正中神经、桡神经,以及皮损或麻木区附近有无皮神经粗大。D2感觉功能检查

检查痛、触及温度觉是否迟钝、减退或丧失。检查前,先向病人说明检查方法和要求,在取得病人的理解与合作后再进行测试。要求病人在闭眼或以物遮盖双目的情况下,指出并说出被测部位的感觉如何。应注意观察病人的表情和反应,以判断结果的可靠程度。D2.1痛觉:以针尖轻刺正常皮肤和皮损让病人回答“痛”或“不痛”,并观察其表情。不可刺的太轻或太重。

D2.2触觉:用柔软的羽毛或棉签末端的棉絮轻触正常皮肤及皮损,让病人用手指指出每次触及的部位或间答触试的次数。

D2.3温觉:用两支试管,一置冷水,一置热水(40C左右)交替测试受检部位,并进行正常和皮损部位的对比,以了解其能否感知冷热。般可先做痛觉检查,而后测触觉和温度觉。触觉和痛觉丧失者,不必再测温度觉,如触、痛觉正常时,应测温度觉。

D3运动功能检查

要记录受累神经支配的肌肉肌力是否正常,有无瘫痪或萎缩。D3.1面:通过抬额、皱眉、闭眼及吹口哨等动作,观察有无面神经麻痹。注意患者有无正常的胶眼动作,再令患者闭眼,看上下眼脸能否闭全,如不能闭合,应估计眼裂的距离(mm)。D3.2手:令患者外展小指,测其肌力,并观察拇指掌侧外展、手指外展、内收、对掌、握拳、腕背屈等动作的情况和力量。

D3.3足:检查患足能否内翻、外翻,以及足背屈的情况及力量。D4麻风畸残的基础记录和分级(附基础记录表和分级表)对在治疗中、后以及监测期中的麻风患者每次查体时都应进行手、足和眼的神经功能检查,如有异212

GB 15973—1995

常要及时采取措施,以避免原有神经功能障碍加重或出现新的残疾。检查时可托住患者的手或足,用圆珠笔垂直地轻压双侧指、掌和足底的相应部位(单侧手有11点,足有12点),使形成一个约1cm直径的凹陷,瞩患者在不看的情况下指出压点所在,有感觉记“V”,否则记“×”(见表D1麻风病畸残基础记录)。神经炎的检查和记录

在治疗中及疗后的监测期中的每次体格检查,均应有神经功能检查内容。D5.1皮肤感觉和肌力在过去半年内有无变化。D5.2有无神经痛和压痛。

如“有”则记录其部位、程度及出现日期和检查日期等(见表D1麻风病畸残基础记录和表D2麻风残疾临床分级登记表)。

麻风病畸残基础记录

一、感觉检查:

病历号

按图中标记的位置轻触皮肤,如患者能指出被触点(范围不超过3cm)为有感觉,记\√”,否则记“×\。、其他检查:

爪形指(趾):在指()端外记\C”,如有强直再记“S”。皲裂、伤门、溃疡,在患处标记。指(趾)短缩:记“,,

表示短缩水平。

三、运动功能检查:

检查项目

泛眼运动

脸裂宽度(轻闭眼时)

小指内收

拇指掌侧外展

腕背屈

足背屈

注:N

肌力正常;W

四、神经炎的检查:

肌力减弱;P

1.皮肤感觉在过去半年内有无变化:无2.肌力在过去半年内有无变化:无3.神经疼痛;无

4.神经压痛:无

:部位

肌肉瘫痪。

:部位

:部位

上述四项中,如答案为“有”,则进一步记录其发生部位、发生时间、程度等。左

角膜感觉障碍

结膜炎

眼脸闭合不全

暴露性角膜炎

虹膜睫状体炎

视力减退

视力严重减退

GB15973--1995

麻风病畸残临床分级登记表

保护性感觉障碍

关节可活动的勾指

皮肤角化、皲裂、伤bZxz.net

轻度骨质吸收

关节强直

手指短缩或缺失

保护性感觉障碍

皮肤裂、伤口

单纯性足底溃疡

轻度骨质吸收

瓜形趾

马蹄足

(或合并内翻)

复杂性足底溃疡

足短缩

注:WHOTRS768将1和级畸残合并为I级即可见残疾。脱眉为多菌型麻风症状不应列为残疾,面瘫和塌鼻应为Ⅱ级。在1m处让患者用手遮一眼,另眼数手指。如数不清为视力减退、如无光感则为失明。检查者;

附录E

麻风病的防治指标和评价指标

(补充件)

麻风防治指标(以市、县为单位)E1

患病率

基本控制

基本消灭

<0.05/1000

0.01/1000

发病率

(近5年平均)

<2.0/10万

<1.0/10万

<0.5/10万

省(市、区)

应达到的标准

95%以上的县(市)达到基本控制,其余的患病率低于1%95%以上的县(市)达到控制指标,其余的基本控制95%以上的县(市)达到基本消灭指标,其余的达到控制日

我国幅员广大,而麻风病又分布不均,故我国麻风病防治指标是以县(市)为单位而制定的。1991年世界卫生组织大会决议在本世纪末消除麻风病是以国家为单位,指标是各国在本世纪末把麻风病的患病率降至<1/10 000。

E2麻风病防治的评价指标(以省或县为单位)WH()在1991年6月17~21日雅加达麻风流行病学会议上,建议各国采用下表报告年度麻风各项214

基本指标:

患病率:

GB 15973--1995

国家/地区/省/县名

年终登记病人数

本年度登记病人数

本年年中人口数

本年度新发现病人数

发病率:

本年年中人口数

,人口数

本年新发现病人

有畸残

无畸残

即·年中总人口数

b+c+f+g

即·牟中总人台数

E2.3MIT 覆盖率,本年登记病人中至少忌上8个月MDT本年登记应上MDT病人数

本年度开始用

MDT人数

即:a+b+c+e+f+g

根据WHO1988TRS768,MB36个月内完成24个月,PB9个月内完成6个月MDT疗程,即不计入患病率。

E2.4 完成MDT 率:李年年笠完成MDT疗程数本年完成 MDT疗程病人数

可将MB,PB分开计算:PB6.个月疗程,9个月内完成,除去外迁及死亡的人数;MB24月疗程,36个月内完成,除去外迁及死亡的人数。E2.5新发现病人中

畸残率,本年度发现病人中有!~1级残疾本年度共发现新病人数

E2.6拒绝治疗(未服MDT)MB,PB病人数附录F

麻风病的联合化疗治疗方案

(参考件)

F1麻风病联合化疗药物副作用

即·b+f+c+g

F1.1氮苯砜:常规剂量副作用少而轻。主要副作用有:消化道不适,乏力、失眠等,不需停药,不久即可自行消失。个别患者可有贫血、粒细胞减少、肝炎、药疹及精神症状,重者须停药,对症处理。F1.2利福平:疗效好、数日即可杀死99.9%的麻风菌,终止传播。它的主要副作用有:使各种分泌物红染。可有皮疹、轻度胃肠反应。但在联合化疗方案中少见。偶尔也见贫血、紫癜、肾衰竭,此时应停药。F1.3氟苯吩嗪。

杀菌效果与氨苯砜相似,此外该药有抗炎作用,联合治疗时,可使1型麻风反应减少。副作用有肠胃反应、色素沉着、皮肤干燥、瘙痒等,不需停药。在服药1~3月,皮肤暴露部位和麻风浸润,结节处逐渐呈棕红,然后转紫褐色。在停药9-~12月后逐渐消退。服药期间,小便可呈浅棕红色,大剂量(300mg/日)服用、可出现严重胃肠道反应,甚至肠梗阻。根据临床和查菌结果,对患者分别采用MB或PB方案治疗(表F1),PB(BT)若任何部位查菌阳性215

GB 15973-1995

(+)或皮损≥5块,或受累神经≥2条,也应采用MB方案。表F1

利福平

氯苯盼嗪

氯苯吩嗪

氮苯砜

规则治疗:

MB方案

600mg×1/月监服

300mg×1/月

50mg×1/日自服

100mg×1/日

PB方案

600mg×1/月监服

100mg×1/日自服

至少24个月,可在36个月内完成,6个月,可在9个月内完成或至细菌阴转

监服是指在医务人员监督下服药,每月一次;自服是指患者自已每日服药,每月至少20天,否则此月不计入疗程;每年不得中断3个月。每月监服时由医务人员发-个月的自服药量,下月送药监服时,检查数上月用的自服药片,是否有未服而剩余的药片。多菌型MDT24月疗程应在36个月内完成。少菌型6月MDT疗程应在9个月内完成。

附录G

麻风反应及处理

(参考件)

在麻风病的慢性过程中,机体可对麻风菌抗原反应,出现急性过敏症状,称麻风反应。根据免疫特点和临床表现,可分为1型反应和Ⅱ型反应。G1I型麻风反应:可发生于结核样型及界线类(BB、BT、BL)患者,当机体免疫力下降时(如急性感染、妊娠、分娩、精神创伤、过于劳累等),反应后病情向瘤型端转化,称为降级反应(Downgrading reaction),往往在治疗不足或不治疗的情况下发生,临床上较少见。如患者机体免疫力增强,病情向结核样型端转化,则称为升级反应或逆行反应(Reversal reaction),多发生于治疗中或治疗后,此二者在发病机理方面有本质的差别,但临床症状表现在皮肤、外周神经却很相似,故总称为I型反应。1型麻风反应可发生在疗前、疗中,以及在短程MDT疗后半至 1 年内,但亦可发生在疗后 3~4年中。G2I型麻风反应:又称麻风性结节性红斑反应(ENL,Erythema nodosum leprosum),可见于已治疗或尚未治疗的多菌型麻风(LL、BL、少数BB);主要发生在颜面、四肢等处的皮肤,有时呈环状多形性红斑损害,往往伴有明显的全身症状,如发热、乏力、四肢疼痛,重者可有虹膜睫状体炎、睾丸炎、神经炎、关节炎及淋巴结肿大等。以上症状可先后发生,也可仅表现其中之一二。Ⅱ型麻风反应可发生在疗前、疗中,但在短程MDT中反应次数逐渐减少,至停药1~2年中完全消失。型和I型麻风反应的临床症状和处理方法见表G1:216

GB15973

表G1I型和 I型麻风反应的症状和处理注意事项I型反应(逆行反应)

原有皮损扩大、发红、水肿,可有新皮损出现,受累神经粗大、疼痛。严重时可出现乏力、低热及面、手、足肿胀等全身症状皮损及水肿部位可破溃形或溃疡、疤痕。如有神经疼痛及肌无力时应及时处理,否则可引起永久性残疾

1.轻或中度皮应者可在家休息治疗。麻风专业医生应每周随访,对症处理。重度者应住院治疗。2.有神经痛者须使患肢休息、保暖,可口服雷公藤或昆明山海棠煎剂或片剂及阿司匹林等镇痛药。3.激素治疗:中度反应者强的松40~60mg/日,反应控制后可逐渐减,至6个月可完全停用。重度反应者可先用氯化可的松100~300mg+5%葡萄糖生理盐水1500ml.+Vit.C100mg/日,静脉点滴2~3日,然后改用强的松40~~60mg/日,反应控制后逐渐减量,6个月停药。

4.不停 MDT

附加说明:

本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准由北京友谊医院热带医学研究所负责起草。本标准主要起草人李桓英。

【型反应(结节性红斑反应)

四肢、颜面、臀部等处出现结节性红斑散发或成批发生;重者结节可形成脓疱、溃疡,严重时可伴有高烧、关节痛,乏力,并可有淋巴结肿大、虹膜睫状体炎、睾丸炎、肝脾肿大等。常伴有外周神经痛1.轻或中度反应者可在家休息治疗。麻风专业医生应每周随访,对症处理。重度者应住院治疗。2.采用下列药物联合处理:

2. 1轻度者:有神经痛者须使患肢休息、保暖,可口服雷公藤或昆明山海棠煎剂或片剂及阿司匹林等镇痛药。

2.2中度反应者选用以下治疗方案:1)反应停100mg×4/日,4~6周后逐渐减至100mg/日,再维持1~2月。早期妊娠者禁用,育龄妇女慎用。

2)氯苯吩嗪100mg×3/日,2~3月后每月减100mg/日至50mg/日。

3)辅用阿司匹林。

2.3重度反应者可先用氮化可的松100~300mg+5%葡萄糖生理盐水1500ml.+Vit.C100mg/日,静脉点滴2~3日,然后改用强的松40~~60mg/日,反应控制后逐渐减量,6个月停药。

2.4如有虹膜睫状体炎,每日滴激紊及阿托品眼剂数次,并请眼科医生会诊。

3.不停MDT

本标准由卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。217

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

麻风病诊断标准及处理原则

Diagnostic criteria and management of leprosyGB15973—1995

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》特制定本标准。麻风病是由麻风分枝杆菌(Mycobacteriumleprae)引起的慢性传染病,主要侵犯皮肤和外周神经。如治疗不及时,有可能造成眼、面、手、足的残疾。1主题内容与适用范围

本标准规定了麻风病的诊断标准及处理原则。本标准适用于全国各级医疗保健机构、卫生防疫机构对麻风病的诊断、报告和处理。2诊断原则

根据麻风菌侵犯皮肤,上呼吸道粘膜和外周神经引起的症状和体征,结合皮肤损害组织液涂片的细菌学检查和/或皮损活检的特异性病理改变,即可确诊麻风病。3诊断标准及分型

3.1诊断标准

3.1.1慢性皮疹。

3.1.2局限性麻木(温、痛、触觉障碍)。3.1.3外周神经粗大。

3.1.4组织切刮涂片抗酸染色查菌阳性。3.1.5皮损活检有特异性病理变化或侵犯皮神经的非特异性炎症。疑似病例:具备3.1.1,3.1.2,3.1.3任何两项。确诊病例:具备3.1.1,3.1.2,3.1.3三项或疑似病例加3.1、4或3.1.5。查菌及活检方法见附录A。

3.2分型

麻风病可分为5个逐渐移行的类型:由免疫力强的结核样型(TT)至细胞免疫力低的瘤型(LL),其间有免疫性不稳定的界线类偏结核样型(BT),中间界线类(BB)和界线类偏瘤型(BL)。此外,早期麻风皮损无特异性病理变化,称未定类(I)。世界卫生组织技术报告(WHOTRS675,1982)将五级分型归纳为皮肤涂片细菌阳性的多菌型(MB,包括I.L,BI.,BB及部分BT)和细菌阴性的少菌型(PB,包括I,TT及部分BT)麻风。各型麻风病的临床表现和病理特征见附录B。4治疗原则

为了迅速消除传染性、缩短疗程,防止耐药性和复发需要用多种杀菌药物联合化疗(MDT,Multidrug therapy),治疗方案见附录F。部分患者在治疗的前、中、后可出现免疫变化,临床上称麻风反应。对麻风反应应及时予以抗炎症治国家技术监督局1995-12~15批准1996-07-01实施

GB15973—1995

疗,防止畸残,但不能停MDT。麻风反应的症状及处理见附录G。5停药后监测、临床治愈标准和复发判定5.1停药后监测

各型麻风在完成MDT疗程后,均应每年至少进行一次临床(包括附录D内容)和细菌检查;MB连续10年,PB5年。停药时应嘱患者在出现新皮损或原有皮损红肿、有外周神经疼痛或者麻木区扩大时应及早主动就诊,以便及时判断是否出现了麻风反应或复发,并予以适当治疗。5.2临床治愈(非活动)标准

MB完成疗程后,在监测期内活动性症状(皮损红肿、外周神经粗大、疼痛)消失,细菌指数持续下降、至阴转后再每三个月查菌一次,即在6个月内连续三次阴性;PB治疗后活动性损害消失,皮肤查菌仍为阴性者,即可判为临床治愈。对临床不活动者仍应完成每年一次的临床和细菌检查,以便及时发现麻风反应或复发。

5.3复发判定

患者经治疗达到临床不活动后,又出现麻风病的活动性症状和/或皮损查菌又呈阳性(某部位皮损查菌又较停药时增加≥2十),或者皮损活检又重现特异性麻风病理改变时即为复发。当疑为复发时应核实服药是否规则,并应注意与I型麻风反应(见附录C),或与其他皮肤病鉴别。临床不活动的病例查菌阴转后又呈阳性时,必须认真核实前后查菌结果。诊断复发须经省级皮肤病防治研究所进行临床、细菌和组织病理的检查,加以确认。如确为复发,应在重复MDT(MB重复三联,PB由二联改为三联)前做活检,并由指定实验室接种鼠足垫,以确定菌株是否对MDT中的某种药物耐药,然后再决定是否更换治疗方案,在活检后应立即开始MDT,判断复发前后仅宜做一次活检。

6麻风畸残临床分级

麻风患者在外周神经受损的情况下,可出现相应部位皮肤麻木和肌肉麻库,神经功能检查和畸残分级见附录(。对所有麻风患者均应进行眼、面、手、足自我保护,以及受损神经相应部位肌肉功能锻炼的健康指导。

7防治管理

为了阜期发现病人,避免残疾发生,在各种体格检查中均应有检查麻风病的内容,即:在室内自然光线条件下,仔细检查全身皮肤有无麻木性皮疹和外周神经粗大等情况。如有可疑体征,应请皮肤科会诊。对可疑皮肤损害的边缘应刮取组织液,涂片做抗酸菌检查和/或做皮损的病理检查。没有麻风专业机构的地/州和县应在防疫站内指定专人负费日常麻风防治工作(临床、细菌检查、组织活检、治疗、疗后监测以及接触者定期体检等),并向省或地/州上报流行病学统计、向基层进行宣传教育工作,并对患者家属/接触者在治疗和监测期应每年查体一次。我国的麻风防治指标见附录E。8消毒方法

麻风菌尚不能在体外培养,其生长活力低于结核菌,勿需特别防护和消毒。检查病人后仅需用肥皂和流水洗手;污物可煮沸(30min)、曝晒(2h),常规消毒可与结核菌类似(用75%的酒精或3%漂白粉澄清液浸泡1~2h),只要尽早发现病人,予以联合化疗,即可立即阻断传染。208

A查菌

A1.1标本制备

GB15973-1995

麻风菌检查法及麻风病理标本的送检(补充件)

除常规部位如耳垂、眶上及颌下外,要在2~3块活动性皮损的边缘上取材,共5~6处;以75%酒精棉球擦拭皮肤后,用左手中指和食指将皮肤握紧,使变苍白,右手持消毒手术刀,用刀尖切一长5mm,深2~3mm的切口,然后转持刀柄90°,来回刮取切口边缘和底部的组织液,再均匀地按顺序在清洁的载玻片上涂成直径5~7mm的薄膜。刮取时应注意防止带血,每切刮一部位后,均应将刀尖拭净并以酒精火焰消毒;每名病人应换一新刀片以避免交叉污染和感染;取完一名患者的标本后,应将载玻片的反面放在酒精火焰上来回晃动2~3次以固定之,然后标记病历号及取标本日期,放入玻片盒内,防潮、防尘、防日光,在三日内连同送检单送化验室做抗酸染色检查。A1.2抗酸染色

A1.2.1在玻片涂膜上滴加石碳酸复红染液,蜜酒精灯火焰上加热至出蒸气,稍停,再热反复三次,共历3~5min,清水缓缓冲洗;注意切勿使染液沸腾或干凋。A1.2.2加1%盐酸乙醇液脱色1/2~1min,至无红色脱落,再用流水缓缓冲洗;切勿直接冲涂膜处。A1.2.3用0.3%美蓝水溶液复染1~3min,然后流水自片端缓缓冲洗、晾干、镜检。A1.3细菌密度指数(BI))

油镜(10×100倍)下检查,麻风菌呈鲜红色,背景呈浅蓝色。阴性涂膜至少查200个视野。每个涂膜中的菌基以细菌指数表示:

1+平均每100个视野有细菌1~10条2+平均每10个视野有细菌1~10条3+平均每1个视野有细菌1~10条平均每1个视野有细菌10~100条4+

平均每1个视野有细菌100~1000条5+

6+平均每1个视野有细菌1000条以上,有菌球。至少检查100个视野

至少检查100个视野

至少检查50个视野

至少检查50个视野

至少检查50个视野

至少检查25个视野

每名病人每次至少应选5个部位,各做1个涂膜。将5个涂膜所得的加号数的和除以5,即为该病人的细菌指数。

病理标本

检查麻风皮损的病理,对诊断分型、评价疗效和判愈都很重要。标本要用10%中性福尔马林固定送当地的中心实验室(州、省级)做HE和抗酸法染色;实验室并应在一月内出报告。活检应选活动性损害的边缘高起部位,要在局部麻醉下无菌操作,避免挤压,沿皮纹切12mm×6mm.深达皮下脂肪组织的皮瓣,固定后附上送检单送至州、省级皮肤病防治所病理室。中性福尔马林固定,可较好地保存组织的原有形态和麻风菌的抗酸性,配制方法:福尔马林(40%甲醛水溶液)

磷酸二氢钠(NaH,P0·2H,O)

磷酸氢钠(Na2HPO,·12H,O)

蒸馏水

GB15973--1995

附录B

麻风病的分型

(补充件)

为了便于在基层开展联合化疗,世界卫生组织建议把马德里(Madrid)或雷德里-乔普林(Ridleyjopling)的麻风病分型法归纳为两型,即多菌型(MB,Multibacillaryleprosy)和少菌型(PB,Paucibacillaryleprosy)麻风:

马德里

(1953)

雷德里-乔普林

(1966)

任何一个部位的

细菌(十)号数

瘤型(L))

多菌型(MB)

界线类(B)

界线类偏瘤型(BL)

中间界线类(BB)

少菌型(PB)

结核样型(T)

未定类(I)

结核样型

界线类偏结核样型(BT)

未定类(I)

机体对麻风菌的免疫反应有差异,因而有不同的临床和组织病理表现。根据细胞免疫力的强弱,麻风病可大致分为五个逐渐移行的类型:B1未定类型(I)

多为麻风的早期表现,有1个或数个浅色斑或淡红斑,边缘清楚或不清楚,有感觉障碍,常见于皮肤暴露部位;涂片查菌常为阴性。组织病理:真皮内附件、血管、皮神经周围可有淋巴细胞浸润,在神经和立毛肌内有时可见少数麻风菌。

B2结核样型(TT)

有一至数个斑疹、斑块或丘疹性损害,边缘清楚,略高出皮肤,有的皮损中心部位外观正常或有萎缩,表面干燥有鳞屑,可有露毛脱落和闭汗,感觉消失,皮损附近的皮神经支可粗大,有1~2条外周神经干粗大、质硬。组织病理:真皮内有上皮样细胞肉芽肿,可侵及表皮基底层,外围密集淋巴细胞,其中心区可见郎罕氏细胞。皮肤附件和神经中看不到麻风菌。B3界线类偏结核样型(BT)

皮损较少,分布不对称,多为红褐色或色素减退斑,可高出皮面,中央可有免疫性较强的“空白区”,边缘清楚,表面常粗糙有鳞屑,可触及皮损附近的皮神经,可有1~3条外周神经粗大压痛;大的皮损附近常有卫星样损害。皮损涂片麻风菌少或无。组织病理:表皮下可见无浸润带,真皮有上皮样细胞肉芽肿,其外围有较多的淋巴细胞浸润。皮肤附件和神经内可见或无麻风菌。B4中间界线类(BB)

皮损多少不等,一般不对称,为斑疹、斑块或结节等多形性损害,常呈黄红或暗红等多种颜色。皮损中部常见免疫区,内缘清楚,外缘多不明显。皮损表面光滑无鳞屑,有感觉障碍,查菌阳性。组织病理:真210

GB 15973-—1995

皮内有上皮样细胞肉芽肿,呈弥漫性分布,仅有少数淋巴细胞,无朗罕氏细胞;可部分累及神经,束膜呈层状,有中等数量的麻风菌(3~4+)。B5界线类偏瘤型(BL)

皮损较小,形态多样,较广泛,较对称,表面光滑,边缘不清楚,有感觉障碍,有多条外周神经粗大,质较软,菌量较多。组织病理:表皮下有无浸润带及巨噬细胞肉芽肿,后者的细胞有的呈空泡化,间有淋巴细胞,神经束膜呈层状,并有浸润;有较多的麻风菌(4~5+)。B6瘤型(LI.))

早期皮损小而多,分布广泛、对称,为红色或褐色或似有色素沉着的斑疹,常有弥慢性浸润,表面平滑有光泽,界限不清楚;晚期有斑块、结节或呈皱折状;神经粗大、质软。有对称性手足麻木,常规部位查菌多,可堆集成团。组织病理:表皮下有无漫润带,真皮内有巨噬细胞肉芽肿,淋巴细胞很少,在HE染色中组织细胞呈泡沫状;神经束膜呈层状结构;麻风菌极多,呈团状(5~6+)。附录C

麻风复发与麻风反应的鉴别

(补充件)

在完成联合化疗后的监测期或其后,又出现了麻风的症状,即为复发。复发的临床体征:

a。原有皮损范围扩大、变厚、边缘发红;b。原无皮损的部位又出现了新的损害;c、原查菌阴性部位又出现了麻风菌,或较在停药时某部位(损害)细菌增加2十,尤其是又出现了完整菌。细菌指数在复查时若有增加,必须对照病历认真核实;d。触摸原不痛的外周神经又有明显的疼痛。在完成MDT疗程后,可出现1型麻风反应,往往误诊为复发,二者的特征见表C1:麻风反应与复发的鉴别:

出现时间

发作特点

全身症状

疫损特点:

原皮损

新皮损

外周神经

型反应

治疗中或停药后1/2~1年内,但也停药1年以后

可出现在停药一年以后

突然发作

发烧、乏力、关节痛

数个或全部旧皮损红肿发亮

损害常破溃

皮损消退后有脱屑

侵犯以前已受累的神经,运动障碍发展快

个别原皮损的边缘发红、浸润

主要为出现新皮损

不脱屑

侵犯以前已或未受累的神经,运动障发展慢

激素疗效

D1神经损害检查

GB15973-1995

续表C1

I型反应

短期(4周)强的松治疗(40mg/日)奏效,以后每月减10~5mg/日,至6个月减完。待用强的松 40mg/日4周与复发鉴别后,重复MBMDT方案,同时用激素治疗,用激紊时不停MDT附录D

强的松治疗无效。用激素40mg/日治疗1月后,临床无好转即停激索,重复MBMDT方案

麻风病的神经功能检查和畸残临床分级(补充件)

形态检查:按顺序沿神经经路进行。触摸各对神经,双侧对比神经的粗细、硬度、均匀度、触痛及放射痛等。注意有无神经瘤和神经脓疡。必须双侧对比检查耳大神经、尺神经、腓总神经、胫后神经、眶上神经、正中神经、桡神经,以及皮损或麻木区附近有无皮神经粗大。D2感觉功能检查

检查痛、触及温度觉是否迟钝、减退或丧失。检查前,先向病人说明检查方法和要求,在取得病人的理解与合作后再进行测试。要求病人在闭眼或以物遮盖双目的情况下,指出并说出被测部位的感觉如何。应注意观察病人的表情和反应,以判断结果的可靠程度。D2.1痛觉:以针尖轻刺正常皮肤和皮损让病人回答“痛”或“不痛”,并观察其表情。不可刺的太轻或太重。

D2.2触觉:用柔软的羽毛或棉签末端的棉絮轻触正常皮肤及皮损,让病人用手指指出每次触及的部位或间答触试的次数。

D2.3温觉:用两支试管,一置冷水,一置热水(40C左右)交替测试受检部位,并进行正常和皮损部位的对比,以了解其能否感知冷热。般可先做痛觉检查,而后测触觉和温度觉。触觉和痛觉丧失者,不必再测温度觉,如触、痛觉正常时,应测温度觉。

D3运动功能检查

要记录受累神经支配的肌肉肌力是否正常,有无瘫痪或萎缩。D3.1面:通过抬额、皱眉、闭眼及吹口哨等动作,观察有无面神经麻痹。注意患者有无正常的胶眼动作,再令患者闭眼,看上下眼脸能否闭全,如不能闭合,应估计眼裂的距离(mm)。D3.2手:令患者外展小指,测其肌力,并观察拇指掌侧外展、手指外展、内收、对掌、握拳、腕背屈等动作的情况和力量。

D3.3足:检查患足能否内翻、外翻,以及足背屈的情况及力量。D4麻风畸残的基础记录和分级(附基础记录表和分级表)对在治疗中、后以及监测期中的麻风患者每次查体时都应进行手、足和眼的神经功能检查,如有异212

GB 15973—1995

常要及时采取措施,以避免原有神经功能障碍加重或出现新的残疾。检查时可托住患者的手或足,用圆珠笔垂直地轻压双侧指、掌和足底的相应部位(单侧手有11点,足有12点),使形成一个约1cm直径的凹陷,瞩患者在不看的情况下指出压点所在,有感觉记“V”,否则记“×”(见表D1麻风病畸残基础记录)。神经炎的检查和记录

在治疗中及疗后的监测期中的每次体格检查,均应有神经功能检查内容。D5.1皮肤感觉和肌力在过去半年内有无变化。D5.2有无神经痛和压痛。

如“有”则记录其部位、程度及出现日期和检查日期等(见表D1麻风病畸残基础记录和表D2麻风残疾临床分级登记表)。

麻风病畸残基础记录

一、感觉检查:

病历号

按图中标记的位置轻触皮肤,如患者能指出被触点(范围不超过3cm)为有感觉,记\√”,否则记“×\。、其他检查:

爪形指(趾):在指()端外记\C”,如有强直再记“S”。皲裂、伤门、溃疡,在患处标记。指(趾)短缩:记“,,

表示短缩水平。

三、运动功能检查:

检查项目

泛眼运动

脸裂宽度(轻闭眼时)

小指内收

拇指掌侧外展

腕背屈

足背屈

注:N

肌力正常;W

四、神经炎的检查:

肌力减弱;P

1.皮肤感觉在过去半年内有无变化:无2.肌力在过去半年内有无变化:无3.神经疼痛;无

4.神经压痛:无

:部位

肌肉瘫痪。

:部位

:部位

上述四项中,如答案为“有”,则进一步记录其发生部位、发生时间、程度等。左

角膜感觉障碍

结膜炎

眼脸闭合不全

暴露性角膜炎

虹膜睫状体炎

视力减退

视力严重减退

GB15973--1995

麻风病畸残临床分级登记表

保护性感觉障碍

关节可活动的勾指

皮肤角化、皲裂、伤bZxz.net

轻度骨质吸收

关节强直

手指短缩或缺失

保护性感觉障碍

皮肤裂、伤口

单纯性足底溃疡

轻度骨质吸收

瓜形趾

马蹄足

(或合并内翻)

复杂性足底溃疡

足短缩

注:WHOTRS768将1和级畸残合并为I级即可见残疾。脱眉为多菌型麻风症状不应列为残疾,面瘫和塌鼻应为Ⅱ级。在1m处让患者用手遮一眼,另眼数手指。如数不清为视力减退、如无光感则为失明。检查者;

附录E

麻风病的防治指标和评价指标

(补充件)

麻风防治指标(以市、县为单位)E1

患病率

基本控制

基本消灭

<0.05/1000

0.01/1000

发病率

(近5年平均)

<2.0/10万

<1.0/10万

<0.5/10万

省(市、区)

应达到的标准

95%以上的县(市)达到基本控制,其余的患病率低于1%95%以上的县(市)达到控制指标,其余的基本控制95%以上的县(市)达到基本消灭指标,其余的达到控制日

我国幅员广大,而麻风病又分布不均,故我国麻风病防治指标是以县(市)为单位而制定的。1991年世界卫生组织大会决议在本世纪末消除麻风病是以国家为单位,指标是各国在本世纪末把麻风病的患病率降至<1/10 000。

E2麻风病防治的评价指标(以省或县为单位)WH()在1991年6月17~21日雅加达麻风流行病学会议上,建议各国采用下表报告年度麻风各项214

基本指标:

患病率:

GB 15973--1995

国家/地区/省/县名

年终登记病人数

本年度登记病人数

本年年中人口数

本年度新发现病人数

发病率:

本年年中人口数

,人口数

本年新发现病人

有畸残

无畸残

即·年中总人口数

b+c+f+g

即·牟中总人台数

E2.3MIT 覆盖率,本年登记病人中至少忌上8个月MDT本年登记应上MDT病人数

本年度开始用

MDT人数

即:a+b+c+e+f+g

根据WHO1988TRS768,MB36个月内完成24个月,PB9个月内完成6个月MDT疗程,即不计入患病率。

E2.4 完成MDT 率:李年年笠完成MDT疗程数本年完成 MDT疗程病人数

可将MB,PB分开计算:PB6.个月疗程,9个月内完成,除去外迁及死亡的人数;MB24月疗程,36个月内完成,除去外迁及死亡的人数。E2.5新发现病人中

畸残率,本年度发现病人中有!~1级残疾本年度共发现新病人数

E2.6拒绝治疗(未服MDT)MB,PB病人数附录F

麻风病的联合化疗治疗方案

(参考件)

F1麻风病联合化疗药物副作用

即·b+f+c+g

F1.1氮苯砜:常规剂量副作用少而轻。主要副作用有:消化道不适,乏力、失眠等,不需停药,不久即可自行消失。个别患者可有贫血、粒细胞减少、肝炎、药疹及精神症状,重者须停药,对症处理。F1.2利福平:疗效好、数日即可杀死99.9%的麻风菌,终止传播。它的主要副作用有:使各种分泌物红染。可有皮疹、轻度胃肠反应。但在联合化疗方案中少见。偶尔也见贫血、紫癜、肾衰竭,此时应停药。F1.3氟苯吩嗪。

杀菌效果与氨苯砜相似,此外该药有抗炎作用,联合治疗时,可使1型麻风反应减少。副作用有肠胃反应、色素沉着、皮肤干燥、瘙痒等,不需停药。在服药1~3月,皮肤暴露部位和麻风浸润,结节处逐渐呈棕红,然后转紫褐色。在停药9-~12月后逐渐消退。服药期间,小便可呈浅棕红色,大剂量(300mg/日)服用、可出现严重胃肠道反应,甚至肠梗阻。根据临床和查菌结果,对患者分别采用MB或PB方案治疗(表F1),PB(BT)若任何部位查菌阳性215

GB 15973-1995

(+)或皮损≥5块,或受累神经≥2条,也应采用MB方案。表F1

利福平

氯苯盼嗪

氯苯吩嗪

氮苯砜

规则治疗:

MB方案

600mg×1/月监服

300mg×1/月

50mg×1/日自服

100mg×1/日

PB方案

600mg×1/月监服

100mg×1/日自服

至少24个月,可在36个月内完成,6个月,可在9个月内完成或至细菌阴转

监服是指在医务人员监督下服药,每月一次;自服是指患者自已每日服药,每月至少20天,否则此月不计入疗程;每年不得中断3个月。每月监服时由医务人员发-个月的自服药量,下月送药监服时,检查数上月用的自服药片,是否有未服而剩余的药片。多菌型MDT24月疗程应在36个月内完成。少菌型6月MDT疗程应在9个月内完成。

附录G

麻风反应及处理

(参考件)

在麻风病的慢性过程中,机体可对麻风菌抗原反应,出现急性过敏症状,称麻风反应。根据免疫特点和临床表现,可分为1型反应和Ⅱ型反应。G1I型麻风反应:可发生于结核样型及界线类(BB、BT、BL)患者,当机体免疫力下降时(如急性感染、妊娠、分娩、精神创伤、过于劳累等),反应后病情向瘤型端转化,称为降级反应(Downgrading reaction),往往在治疗不足或不治疗的情况下发生,临床上较少见。如患者机体免疫力增强,病情向结核样型端转化,则称为升级反应或逆行反应(Reversal reaction),多发生于治疗中或治疗后,此二者在发病机理方面有本质的差别,但临床症状表现在皮肤、外周神经却很相似,故总称为I型反应。1型麻风反应可发生在疗前、疗中,以及在短程MDT疗后半至 1 年内,但亦可发生在疗后 3~4年中。G2I型麻风反应:又称麻风性结节性红斑反应(ENL,Erythema nodosum leprosum),可见于已治疗或尚未治疗的多菌型麻风(LL、BL、少数BB);主要发生在颜面、四肢等处的皮肤,有时呈环状多形性红斑损害,往往伴有明显的全身症状,如发热、乏力、四肢疼痛,重者可有虹膜睫状体炎、睾丸炎、神经炎、关节炎及淋巴结肿大等。以上症状可先后发生,也可仅表现其中之一二。Ⅱ型麻风反应可发生在疗前、疗中,但在短程MDT中反应次数逐渐减少,至停药1~2年中完全消失。型和I型麻风反应的临床症状和处理方法见表G1:216

GB15973

表G1I型和 I型麻风反应的症状和处理注意事项I型反应(逆行反应)

原有皮损扩大、发红、水肿,可有新皮损出现,受累神经粗大、疼痛。严重时可出现乏力、低热及面、手、足肿胀等全身症状皮损及水肿部位可破溃形或溃疡、疤痕。如有神经疼痛及肌无力时应及时处理,否则可引起永久性残疾

1.轻或中度皮应者可在家休息治疗。麻风专业医生应每周随访,对症处理。重度者应住院治疗。2.有神经痛者须使患肢休息、保暖,可口服雷公藤或昆明山海棠煎剂或片剂及阿司匹林等镇痛药。3.激素治疗:中度反应者强的松40~60mg/日,反应控制后可逐渐减,至6个月可完全停用。重度反应者可先用氯化可的松100~300mg+5%葡萄糖生理盐水1500ml.+Vit.C100mg/日,静脉点滴2~3日,然后改用强的松40~~60mg/日,反应控制后逐渐减量,6个月停药。

4.不停 MDT

附加说明:

本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准由北京友谊医院热带医学研究所负责起草。本标准主要起草人李桓英。

【型反应(结节性红斑反应)

四肢、颜面、臀部等处出现结节性红斑散发或成批发生;重者结节可形成脓疱、溃疡,严重时可伴有高烧、关节痛,乏力,并可有淋巴结肿大、虹膜睫状体炎、睾丸炎、肝脾肿大等。常伴有外周神经痛1.轻或中度反应者可在家休息治疗。麻风专业医生应每周随访,对症处理。重度者应住院治疗。2.采用下列药物联合处理:

2. 1轻度者:有神经痛者须使患肢休息、保暖,可口服雷公藤或昆明山海棠煎剂或片剂及阿司匹林等镇痛药。

2.2中度反应者选用以下治疗方案:1)反应停100mg×4/日,4~6周后逐渐减至100mg/日,再维持1~2月。早期妊娠者禁用,育龄妇女慎用。

2)氯苯吩嗪100mg×3/日,2~3月后每月减100mg/日至50mg/日。

3)辅用阿司匹林。

2.3重度反应者可先用氮化可的松100~300mg+5%葡萄糖生理盐水1500ml.+Vit.C100mg/日,静脉点滴2~3日,然后改用强的松40~~60mg/日,反应控制后逐渐减量,6个月停药。

2.4如有虹膜睫状体炎,每日滴激紊及阿托品眼剂数次,并请眼科医生会诊。

3.不停MDT

本标准由卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。217

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。