GB/Z 16886.22-2022

基本信息

标准号: GB/Z 16886.22-2022

中文名称:医疗器械生物学评价 第22部分:纳米材料指南

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Biological evaluation of medical devices—Part 22:Guidance on nanomaterials

标准状态:现行

发布日期:2022-12-30

实施日期:2024-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:35166285

标准分类号

标准ICS号:11.100.20

中标分类号:医药、卫生、劳动保护>>医疗器械>>C30医疗器械综合

关联标准

采标情况:ISO/TR 10993-22:2017 IDT

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:60页

标准价格:92.0

相关单位信息

起草人:侯丽、刘成虎、陈宽、徐丽明、刘颖、孙晓霞、陈亮、谢黎明、邵安良、陈春英、张敏、刘万宗

起草单位:山东省医疗器械和药品包装检验研究院、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、中国食品药品检定研究院、国家纳米科学中心

提出单位:国家药品监督管理局

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

标准简介

本文件提供了由纳米材料组成或包含纳米材料的医疗器械的生物学评价的考虑因素,以及在医疗器械(或组件)生产过程中未使用纳米材料,但其降解、磨损或在机械处理过程中(如医疗器械原位研磨、抛光等)产生的纳米物体的评价等方面的指导。

本文件适用于以下内容:纳米材料的表征;用于纳米材料测试的样品制备;医疗器械中纳米物体的释放;纳米物体的毒代动力学;纳米材料的生物学评价;结果的描述;医疗器械评价中纳米材料的风险评估;生物学评价报告;在设计、制造、加工过程中预期产生的医疗器械表面纳米结构。

标准图片预览

标准内容

ICS11.100.20

CCSC30

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017医疗器械生物学评价

第22部分:纳米材料指南

Biological evaluation of medical devicesPart 22:Guidance on nanomaterials(ISO/TR10993-22:2017,IDT)2022-12-30发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

2024-01-01实施

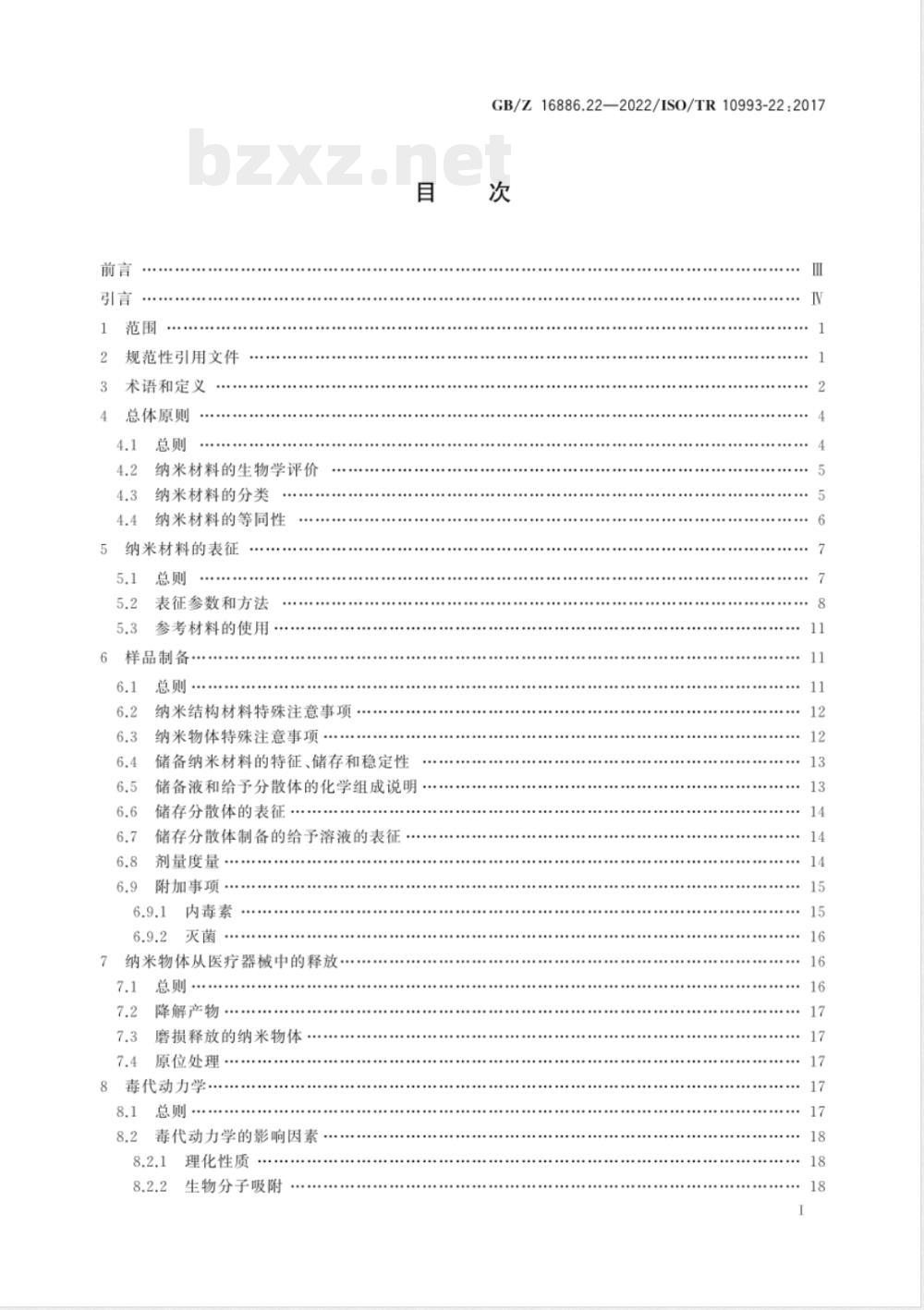

规范性引用文件

术语和定义

总体原则

纳米材料的生物学评价

纳米材料的分类

纳米材料的等同性

纳米材料的表征

表征参数和方法

参考材料的使用…

样品制备

总则,

纳米结构材料特殊注意事项

纳米物体特殊注意事项…

储备纳米材料的特征、储存和稳定性目

储备液和给予分散体的化学组成说明储存分散体的表征·

储存分散体制备的给予溶液的表征剂量度量

附加事项

内毒素

纳米物体从医疗器械中的释放.·7.1

总则·

降解产物

磨损释放的纳米物体

原位处理

8毒代动力学

毒代动力学的影响因素

理化性质

生物分子吸附

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017次

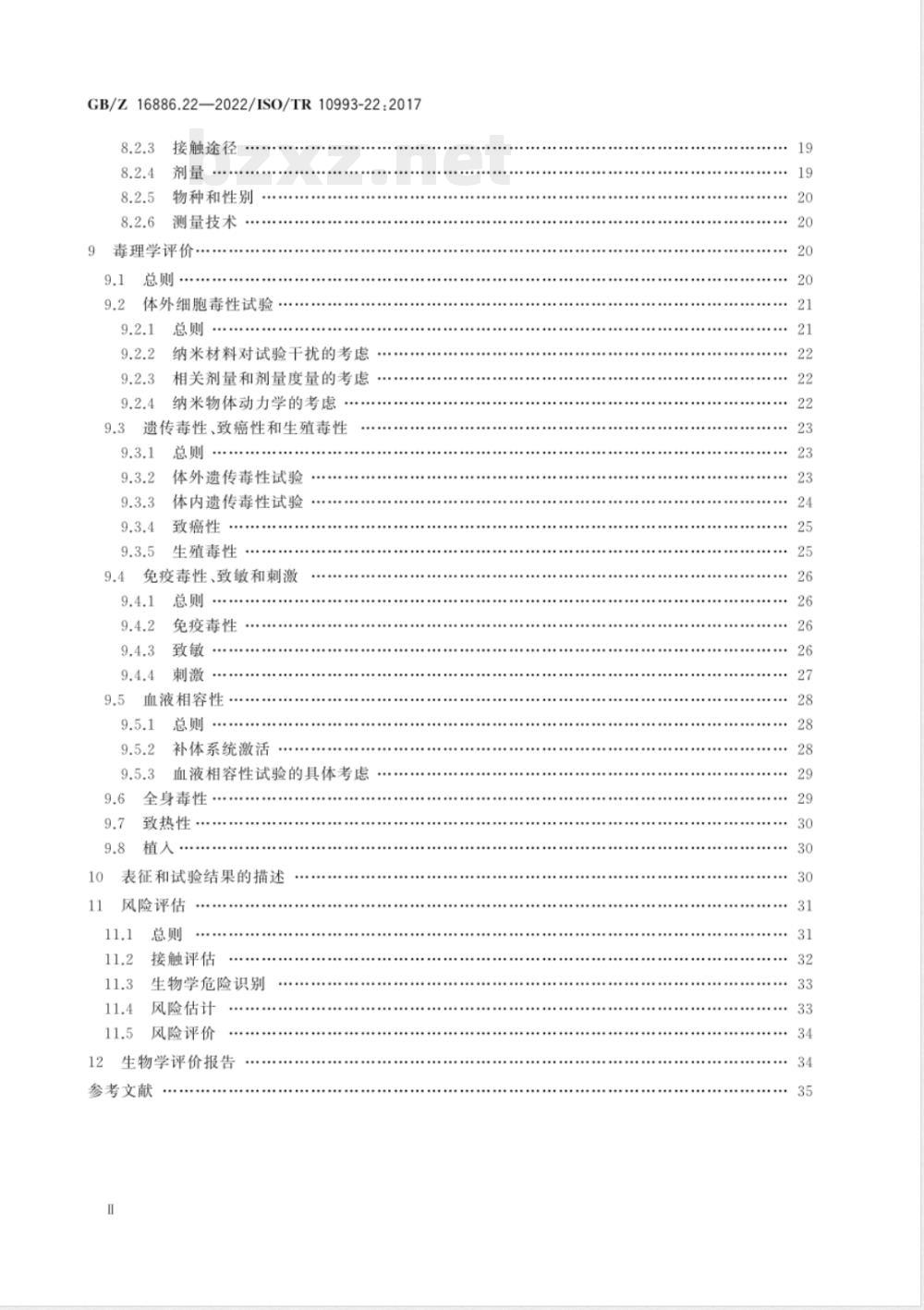

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22.20178.2.3

接触途径

物种和性别

测量技术

毒理学评价:

体外细胞毒性试验

纳米材料对试验干扰的考虑·

相关剂量和剂量度量的考虑

纳米物体动力学的考虑

遗传毒性、致癌性和生殖毒性

体外遗传毒性试验

体内遗传毒性试验

致癌性

生殖毒性

免疫毒性、致敏和刺激

免疫毒性

血液相容性

补体系统激活

血液相容性试验的具体考虑

全身毒性

致热性

表征和试验结果的描述

风险评估

接触评估

生物学危险识别

风险估计

风险评价

生物学评价报告

参考文献

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017前言

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则起草。

第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定本文件为GB/T(Z)16886《医疗器械生物学评价》的第22部分。GB/T(Z)16886已经发布了以下部分:

第1部分:风险管理过程中的评价与试验;第2部分:动物福利要求;

一第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验;第4部分:与血液相互作用试验选择;第5部分:体外细胞毒性试验;

第6部分:植入后局部反应试验;一第7部分:环氧乙烷灭菌残留量;第9部分:潜在降解产物定性和定量构架:第10部分:刺激与皮肤致敏试验;第11部分:全身毒性试验;

第12部分:样品制备与参照材料;第13部分:聚合物医疗器械降解产物的定性和定量;第14部分:陶瓷降解产物定性与定量;第15部分:金属与合金降解产物定性与定量;第16部分:降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计;第17部分:可沥滤物允许限量的建立:第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征;第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征;一第20部分:医疗器械免疫毒理学试验原则和方法;第22部分:纳米材料指南。

本文件等同采用ISO/TR10993-22:2017《医疗器械生物学评价第22部分:纳米材料指南》,文件类型由ISO的技术报告调整为我国的国家标准化指导性技术文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由国家药品监督管理局提出。本文件由全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会(SAC/TC248)归口。本文件起草单位:山东省医疗器械和药品包装检验研究院、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、中国食品药品检定研究院、国家纳米科学中心。本文件主要起草人:侯丽、刘成虎、陈宽、徐丽明、刘颖、孙晓霞、陈亮、谢黎明、邵安良、陈春英、张敏、刘万宗。

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017引言

本文件旨在为包含、产生或由纳米材料组成的医疗器械生物学评价提供指南。纳米材料术语有多种定义。本文件将使用ISO的定义:当一种材料的外部和内部尺寸在纳米尺度时,即当其尺寸或由长度在1nm~100nm之间的结构组成时,被认为是纳米材料(ISO/TS80004-1:2015)。出于监管目的,建议检查是否适用于特定国家或地区的法规定义。其他特征(例如纳米特有的性质)也可以包括在这样的定义中。

在医疗器械表面形成的形态结构也可能具有纳米尺度尺寸。因此,这种结构对器械的生物反应的可能影响也需要被考虑

在医疗器械的生命周期中可能会产生长度范围为1nm~100nm的纳米物体,因此,需要进行由于医疗器械在制备、使用、磨损或降解的任一环节产生纳米物体而可能引起的不良影响的评价。这适用于使用纳来材料制造的医疗器械,以及未使用纳米材料制造,但可能产生纳米尺度的磨损或降解颗粒的医疗器械。对于医疗器械生物学评价,了解从此类材料中潜在产生和/或释放纳来物体的知识是有必要的。

GB/T(Z)16886中描述的用于医疗器械生物学评价的程序可用于那些包含纳米物体的医疗器械:但这些纳米物体不会从器械中释放出来,因为它们是器械的组成部分。但是,当可能会释放纳米物体时,还需对释放的纳来物体进行安全性评价。除了对医疗器械评价外,还可以对纳来材料的成分或组成进行单独评价。

本文件为经过培训的专业人员提供了在医疗器械评价方面对纳米材料进行生物评价的通用方法,并讨论了如何在评价纳米材料时使用GB/T(Z)16886的其他部分。GB/T(Z)16886中描述的各种测定方法可能并不总是适用于纳米材料的测试。纳米材料本身可以以粉末或胶体分散体的形式存在,但也可以作为纳米结构材料或材料和/或医疗器械表面结构,在与基质结合时存在于医疗器械中。通常,需要对纳米材料本身进行评价,而不是像对生物材料或医疗器械进行测试时通常使用的浸提液进行评价。纳米材料在进行通常用于医疗器械评价的试验体系和试验结果的解释时提出了特殊的挑战纳米技术、纳米材料的发展以及对此类材料的潜在毒性的评价是新兴领域,本文件仅代表撰写本文时的知识。尽管用于评价纳米材料适宜的工具和方法仍在研发中,但考虑到风险/受益分析,提供有关纳米材料的表征和生物学效应的数据,以解决其在医疗器械领域应用中的安全性问题。本文件对如何在GB/T(Z)16886所述的风险管理过程中对包含、产生或由纳来材料组成的医疗器械进行生物学评价提供了指导。GB/T(Z)16886《医疗器械生物学评价》拟由二十一个部分构成。一第1部分:风险管理过程中的评价与试验。目的是保护人类免于因使用医疗器械所产生的潜在生物学风险,并在风险管理过程中描述医疗器械生物学评价,将其作为医疗器械总体评价和开发过程的一个组成部分。

一第2部分:动物福利要求。目的是最大限度利用科学合理的非动物试验,确保用于评价医疗器械所用材料的生物学性能动物试验符合认可的伦理和科学原则。一第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验。目的是为已确定具有潜在的遗传毒性、致癌性或生殖毒性的医疗器械提供评价指南和方法。一一第4部分:与血液相互作用试验选择。目的是为医疗器械与血液相互作用评价提供通用要求。

一第5部分:体外细胞毒性试验。目的是为评估医疗器械体外细胞毒性提供试验方法。IN

GB/Z16886.22—2022/1S0/TR10993-22:2017一第6部分:植人后局部反应试验。目的是为评估医疗器械所用生物材料植人后局部反应提供试验方法。

一第7部分:环氧乙烷灭菌残留量。目的是为经环氧乙烷(EO)灭菌的单件医疗器械上EO及2-氯乙醇(ECH)残留物的允许限量、EO及ECH残留量提供检测步骤以及确定器械是否可以出厂提供检测方法。

一第9部分:潜在降解产物的定性和定量框架。目的是为系统评价医疗器械潜在的和已观察到的生物降解以及生物降解研究的设计与实施提供基本原则。一第10部分:刺激与皮肤致敏试验。目的是为医疗器械及其组成材料潜在刺激和皮肤致敏提供评价步骤。

一第11部分:全身毒性试验。目的是为评价医疗器械材料导致潜在不良全身反应时提供试验步骤指南。

一第12部分:样品制备与参照材料。目的是为医疗器械生物学评价中样品制备方法和参照材料提供选择指南。

一第13部分:聚合物医疗器械降解产物的定性和定量。目的是为用于临床的成品聚合物医疗器械模拟环境的降解产物定性与定量试验设计提供通用要求。一第14部分:陶瓷降解产物的定性与定量。目的是为从陶瓷材料获取降解产物定量用的溶液提供方法。

一第15部分:金属与合金降解产物的定性与定量。目的是为金属医疗器械或可供临床使用的相应材料样品的降解产物提供定性与定量试验设计的通用要求。一第16部分:降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计。目的是提供与医疗器械相关的设计和实施毒代动力学研究的原则。

一第17部分:可沥滤物允许限量的建立。目的是为医疗器械可沥滤物允许限量的建立提供方法。

第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征。目的是为医疗器械成分的定性和定量(必要时)以识别生物危险以及估计和控制材料成分中的生物学风险提供框架。第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征。目的是识别与评价最终医疗器械材料的物理特性,如物理化学、形态学和表面特性(PMT)的各种参数和试验方法。一第20部分:医疗器械免疫毒理学试验原则和方法。目的是为医疗器械潜在免疫毒性方面提供免疫毒理学综述以及为检验不同类型医疗器械的免疫毒性提供方法指南。一第22部分:纳米材料指南。目的是为包含、产生或由纳米材料组成的医疗器械生物学评价提供指南。

一第23部分:刺激试验。目的是为医疗器械及其组成材料潜在刺激提供评价步骤。V

1范围

GB/Z16886.22—2022/1SO/TR10993-22:2017医疗器械生物学评价

第22部分:纳米材料指南

本文件提供了由纳米材料组成或包含纳米材料的医疗器械的生物学评价的考虑因素,以及在医疗器械(或组件)生产过程中未使用纳米材料,但其降解、磨损或在机械处理过程中(如医疗器械原位研磨、抛光等)产生的纳米物体的评价等方面的指导。本文件适用于以下内容:

纳米材料的表征;

—用于纳米材料测试的样品制备;一医疗器械中纳米物体的释放;一纳米物体的毒代动力学;

一纳米材料的生物学评价:

结果的描述;

一医疗器械评价中纳米材料的风险评估:一生物学评价报告;

在设计、制造、加工过程中预期产生的医疗器械表面纳米结构本文件不适用于以下内容:

未经过设计、制造或加工应用于医疗器械中的天然和生物纳米材料;块体材料内部的纳米结构;

一在设计、制造、加工过程中非预期产生的医疗器械表面纳米结构。注:医疗器械表面非预期产生的纳米结构的示例是挤压划线和机加工/工具标记本文件旨在提供一个通用框架,并重点介绍在评估由纳米物体组成、包含和/或产生纳米物体的医疗器械的安全性时需要考虑的重要方面。此外,本文件还指出了与块体材料或小分子化学物质相比,测试纳来材料时发现的几个常见的未预料到的困难和障碍。作为国家标准化指导性技术文件,本文件代表了与纳米材料相关的当前技术知识,没有列出或提供详细的试验方案。本文件能作为聚焦于包含纳米材料测试详细方案的未来文件的基础。2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO10993(所有部分)医疗器械生物学评价(Biologicalevaluationofmedicaldevices)注:GB/T(Z)16886医疗器械生物学评价(所有部分)[ISO10993(所有部分)]ISO/TR13014纳米技术纳米材料毒理学评价前理化性质表征指南(Nanotechnologies一Guidance on physico-chemical characterization of engineered nanoscale materials for toxicologic assessment)Www.bzxZ.net

注:GB/T39261-2020纳米技术纳米材料毒理学评价前理化性质表征指南(ISO/TR13014:2012.IDT)1

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017交风险管理对医疗器械的应用(Medicaldevices—Applicationof riskmanISO14971

医疗器械

agement to medical devices)

发风险管理对医疗器械的应用(ISO14971:2007.IDT)注:YY/T0316—2016医疗器械

3术语和定义

ISO10993(所有部分)、ISO/TR13014和ISO14971界定的以及下列术语和定义适用于本文件。ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库,地址如下:ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp;IEC电子百科:http://www.electropedia.org/。3.1

本aggregate

聚集体

强束缚或融合在一起的颗粒构成的新颗粒,其外表面积显著小于其单个颗粒表面积的总和。注1:支撑聚集体的力都是强作用力,如共价键或源于烧结或复杂的物理缠结。注2:聚集体也被称为次级颗粒,而源颗粒被称为初级颗粒。[来源:ISO/TS80004-2:2015,3.5,有修改3.2

团聚体

agglomerate

弱束缚颗粒的堆积体、聚集体(3.1)或两者的混合物,其外表面积与单个颗粒的表面积的总和相近。注1:支撑团聚体的作用力都是弱力,如范德华力或简单的物理缠结。注2:团聚体也称为次级颗粒.而源颗粒被称为初级颗粒。[来源:ISO/TS80004-2:2015,3.4]3.3

工程化的纳米材料

engineerednanomaterial

为了特定目的或功能而设计的纳米材料(3.7)。[来源:ISO/TS80004-1:2015,3.4]3.4

incidental nanomaterial

伴生纳米材料

在某一过程中作为副产品而非特意产生的纳米材料(3.7)。注1:过程包括制造、生物技术或其他过程。注2:见ISO/TR27628:2007的2.21中对“超细颗粒”的定义。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.10]3.5

manufactured nanomaterial

人造纳米材料

为了商业目的而制造的具有特定功能或特定组成的纳米材料(3.7)。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.9]3.6

纳米纤维

nanofibre

两个维度外部尺度相近且处于纳米尺度(3.12),另一个维度外部尺寸明显大于其他两个维度尺寸的纳米物体(3.8)。

注1:纳米纤维可以是柔性的,也可以是刚性的注2:尺寸相近的两个维度上的尺寸比小于3倍,而最长的外部尺寸比其他两个尺寸大3倍以上。注3:最大的外部尺寸不一定是纳米尺度的。3.7

[来源:ISO/TS80004-6:2013,2.6]纳米材料

nanomaterial

GB/Z16886.22—2022/1S0/TR10993-22:2017任一外部维度、内部或表面结构处于纳米尺度(3.12)的材料。注1:本通用术语包括纳米物体(3.8)和纳米结构材料(3.17)。注2;另见3.3~3.5。

注3:出于监管目的,建议检查特定的国家或地区监管定义是否适用。在本定义中可包括不同的尺寸范围或其他性质。

[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.4,有修改]3.8

纳米物体

nano-object

一维、二维或三维外部维度处于纳米尺度(3.12)的离散的物体。注;第二和第三外部维度与第一维度正交,并且彼此正交。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.5]3.9

纳米颗粒

nanoparticle

所有的外部维度均在纳米尺度(3.12)的纳米物体(3.8),其中纳米物体的最长和最短轴的长度没有显著差异。

注:如果尺寸相差很大(通常超过3倍),术语“纳米纤维”或“纳米片”等可优于术语纳米颗粒”。[来源:ISO/TS80004-2:2015,4.4]3.10

nanoplate

纳米片

一个维度外部尺寸为纳米尺度(3.12),而其他两个维度的外部尺寸明显大于纳米尺度的纳米物体(3.8)。

注1:最小的纳米尺寸指纳米片的厚度。注2:两个明显较大的尺寸与纳米尺度的尺寸相比,大于3倍以上。注3:较大的外部尺寸不一定是纳米尺度的。[来源ISO/TS80004-6:2013,2.4]3.11

纳米棒

nanorod

固体纳米纤维(3.6)。

[来源:ISO/TS80004-2:2015,4.7]3.12

纳米尺度

nanoscale

处于1nm~100nm之间的长度范围。注1:那些不是由较大尺寸外推得到的特性主要存在于此长度范围内。注2:影响生物相容性的特性也能发生在较大尺寸,如100nm~1um。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.1,有修改]3.13

纳米尺度现象

nanoscalephenomenon

由于存在纳米物体(3.8)或纳米尺度(3.12)范围而产生的效应。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.13]3

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

CCSC30

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017医疗器械生物学评价

第22部分:纳米材料指南

Biological evaluation of medical devicesPart 22:Guidance on nanomaterials(ISO/TR10993-22:2017,IDT)2022-12-30发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

2024-01-01实施

规范性引用文件

术语和定义

总体原则

纳米材料的生物学评价

纳米材料的分类

纳米材料的等同性

纳米材料的表征

表征参数和方法

参考材料的使用…

样品制备

总则,

纳米结构材料特殊注意事项

纳米物体特殊注意事项…

储备纳米材料的特征、储存和稳定性目

储备液和给予分散体的化学组成说明储存分散体的表征·

储存分散体制备的给予溶液的表征剂量度量

附加事项

内毒素

纳米物体从医疗器械中的释放.·7.1

总则·

降解产物

磨损释放的纳米物体

原位处理

8毒代动力学

毒代动力学的影响因素

理化性质

生物分子吸附

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017次

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22.20178.2.3

接触途径

物种和性别

测量技术

毒理学评价:

体外细胞毒性试验

纳米材料对试验干扰的考虑·

相关剂量和剂量度量的考虑

纳米物体动力学的考虑

遗传毒性、致癌性和生殖毒性

体外遗传毒性试验

体内遗传毒性试验

致癌性

生殖毒性

免疫毒性、致敏和刺激

免疫毒性

血液相容性

补体系统激活

血液相容性试验的具体考虑

全身毒性

致热性

表征和试验结果的描述

风险评估

接触评估

生物学危险识别

风险估计

风险评价

生物学评价报告

参考文献

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017前言

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则起草。

第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定本文件为GB/T(Z)16886《医疗器械生物学评价》的第22部分。GB/T(Z)16886已经发布了以下部分:

第1部分:风险管理过程中的评价与试验;第2部分:动物福利要求;

一第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验;第4部分:与血液相互作用试验选择;第5部分:体外细胞毒性试验;

第6部分:植入后局部反应试验;一第7部分:环氧乙烷灭菌残留量;第9部分:潜在降解产物定性和定量构架:第10部分:刺激与皮肤致敏试验;第11部分:全身毒性试验;

第12部分:样品制备与参照材料;第13部分:聚合物医疗器械降解产物的定性和定量;第14部分:陶瓷降解产物定性与定量;第15部分:金属与合金降解产物定性与定量;第16部分:降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计;第17部分:可沥滤物允许限量的建立:第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征;第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征;一第20部分:医疗器械免疫毒理学试验原则和方法;第22部分:纳米材料指南。

本文件等同采用ISO/TR10993-22:2017《医疗器械生物学评价第22部分:纳米材料指南》,文件类型由ISO的技术报告调整为我国的国家标准化指导性技术文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由国家药品监督管理局提出。本文件由全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会(SAC/TC248)归口。本文件起草单位:山东省医疗器械和药品包装检验研究院、国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、中国食品药品检定研究院、国家纳米科学中心。本文件主要起草人:侯丽、刘成虎、陈宽、徐丽明、刘颖、孙晓霞、陈亮、谢黎明、邵安良、陈春英、张敏、刘万宗。

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017引言

本文件旨在为包含、产生或由纳米材料组成的医疗器械生物学评价提供指南。纳米材料术语有多种定义。本文件将使用ISO的定义:当一种材料的外部和内部尺寸在纳米尺度时,即当其尺寸或由长度在1nm~100nm之间的结构组成时,被认为是纳米材料(ISO/TS80004-1:2015)。出于监管目的,建议检查是否适用于特定国家或地区的法规定义。其他特征(例如纳米特有的性质)也可以包括在这样的定义中。

在医疗器械表面形成的形态结构也可能具有纳米尺度尺寸。因此,这种结构对器械的生物反应的可能影响也需要被考虑

在医疗器械的生命周期中可能会产生长度范围为1nm~100nm的纳米物体,因此,需要进行由于医疗器械在制备、使用、磨损或降解的任一环节产生纳米物体而可能引起的不良影响的评价。这适用于使用纳来材料制造的医疗器械,以及未使用纳米材料制造,但可能产生纳米尺度的磨损或降解颗粒的医疗器械。对于医疗器械生物学评价,了解从此类材料中潜在产生和/或释放纳来物体的知识是有必要的。

GB/T(Z)16886中描述的用于医疗器械生物学评价的程序可用于那些包含纳米物体的医疗器械:但这些纳米物体不会从器械中释放出来,因为它们是器械的组成部分。但是,当可能会释放纳米物体时,还需对释放的纳来物体进行安全性评价。除了对医疗器械评价外,还可以对纳来材料的成分或组成进行单独评价。

本文件为经过培训的专业人员提供了在医疗器械评价方面对纳米材料进行生物评价的通用方法,并讨论了如何在评价纳米材料时使用GB/T(Z)16886的其他部分。GB/T(Z)16886中描述的各种测定方法可能并不总是适用于纳米材料的测试。纳米材料本身可以以粉末或胶体分散体的形式存在,但也可以作为纳米结构材料或材料和/或医疗器械表面结构,在与基质结合时存在于医疗器械中。通常,需要对纳米材料本身进行评价,而不是像对生物材料或医疗器械进行测试时通常使用的浸提液进行评价。纳米材料在进行通常用于医疗器械评价的试验体系和试验结果的解释时提出了特殊的挑战纳米技术、纳米材料的发展以及对此类材料的潜在毒性的评价是新兴领域,本文件仅代表撰写本文时的知识。尽管用于评价纳米材料适宜的工具和方法仍在研发中,但考虑到风险/受益分析,提供有关纳米材料的表征和生物学效应的数据,以解决其在医疗器械领域应用中的安全性问题。本文件对如何在GB/T(Z)16886所述的风险管理过程中对包含、产生或由纳来材料组成的医疗器械进行生物学评价提供了指导。GB/T(Z)16886《医疗器械生物学评价》拟由二十一个部分构成。一第1部分:风险管理过程中的评价与试验。目的是保护人类免于因使用医疗器械所产生的潜在生物学风险,并在风险管理过程中描述医疗器械生物学评价,将其作为医疗器械总体评价和开发过程的一个组成部分。

一第2部分:动物福利要求。目的是最大限度利用科学合理的非动物试验,确保用于评价医疗器械所用材料的生物学性能动物试验符合认可的伦理和科学原则。一第3部分:遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验。目的是为已确定具有潜在的遗传毒性、致癌性或生殖毒性的医疗器械提供评价指南和方法。一一第4部分:与血液相互作用试验选择。目的是为医疗器械与血液相互作用评价提供通用要求。

一第5部分:体外细胞毒性试验。目的是为评估医疗器械体外细胞毒性提供试验方法。IN

GB/Z16886.22—2022/1S0/TR10993-22:2017一第6部分:植人后局部反应试验。目的是为评估医疗器械所用生物材料植人后局部反应提供试验方法。

一第7部分:环氧乙烷灭菌残留量。目的是为经环氧乙烷(EO)灭菌的单件医疗器械上EO及2-氯乙醇(ECH)残留物的允许限量、EO及ECH残留量提供检测步骤以及确定器械是否可以出厂提供检测方法。

一第9部分:潜在降解产物的定性和定量框架。目的是为系统评价医疗器械潜在的和已观察到的生物降解以及生物降解研究的设计与实施提供基本原则。一第10部分:刺激与皮肤致敏试验。目的是为医疗器械及其组成材料潜在刺激和皮肤致敏提供评价步骤。

一第11部分:全身毒性试验。目的是为评价医疗器械材料导致潜在不良全身反应时提供试验步骤指南。

一第12部分:样品制备与参照材料。目的是为医疗器械生物学评价中样品制备方法和参照材料提供选择指南。

一第13部分:聚合物医疗器械降解产物的定性和定量。目的是为用于临床的成品聚合物医疗器械模拟环境的降解产物定性与定量试验设计提供通用要求。一第14部分:陶瓷降解产物的定性与定量。目的是为从陶瓷材料获取降解产物定量用的溶液提供方法。

一第15部分:金属与合金降解产物的定性与定量。目的是为金属医疗器械或可供临床使用的相应材料样品的降解产物提供定性与定量试验设计的通用要求。一第16部分:降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计。目的是提供与医疗器械相关的设计和实施毒代动力学研究的原则。

一第17部分:可沥滤物允许限量的建立。目的是为医疗器械可沥滤物允许限量的建立提供方法。

第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征。目的是为医疗器械成分的定性和定量(必要时)以识别生物危险以及估计和控制材料成分中的生物学风险提供框架。第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征。目的是识别与评价最终医疗器械材料的物理特性,如物理化学、形态学和表面特性(PMT)的各种参数和试验方法。一第20部分:医疗器械免疫毒理学试验原则和方法。目的是为医疗器械潜在免疫毒性方面提供免疫毒理学综述以及为检验不同类型医疗器械的免疫毒性提供方法指南。一第22部分:纳米材料指南。目的是为包含、产生或由纳米材料组成的医疗器械生物学评价提供指南。

一第23部分:刺激试验。目的是为医疗器械及其组成材料潜在刺激提供评价步骤。V

1范围

GB/Z16886.22—2022/1SO/TR10993-22:2017医疗器械生物学评价

第22部分:纳米材料指南

本文件提供了由纳米材料组成或包含纳米材料的医疗器械的生物学评价的考虑因素,以及在医疗器械(或组件)生产过程中未使用纳米材料,但其降解、磨损或在机械处理过程中(如医疗器械原位研磨、抛光等)产生的纳米物体的评价等方面的指导。本文件适用于以下内容:

纳米材料的表征;

—用于纳米材料测试的样品制备;一医疗器械中纳米物体的释放;一纳米物体的毒代动力学;

一纳米材料的生物学评价:

结果的描述;

一医疗器械评价中纳米材料的风险评估:一生物学评价报告;

在设计、制造、加工过程中预期产生的医疗器械表面纳米结构本文件不适用于以下内容:

未经过设计、制造或加工应用于医疗器械中的天然和生物纳米材料;块体材料内部的纳米结构;

一在设计、制造、加工过程中非预期产生的医疗器械表面纳米结构。注:医疗器械表面非预期产生的纳米结构的示例是挤压划线和机加工/工具标记本文件旨在提供一个通用框架,并重点介绍在评估由纳米物体组成、包含和/或产生纳米物体的医疗器械的安全性时需要考虑的重要方面。此外,本文件还指出了与块体材料或小分子化学物质相比,测试纳来材料时发现的几个常见的未预料到的困难和障碍。作为国家标准化指导性技术文件,本文件代表了与纳米材料相关的当前技术知识,没有列出或提供详细的试验方案。本文件能作为聚焦于包含纳米材料测试详细方案的未来文件的基础。2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO10993(所有部分)医疗器械生物学评价(Biologicalevaluationofmedicaldevices)注:GB/T(Z)16886医疗器械生物学评价(所有部分)[ISO10993(所有部分)]ISO/TR13014纳米技术纳米材料毒理学评价前理化性质表征指南(Nanotechnologies一Guidance on physico-chemical characterization of engineered nanoscale materials for toxicologic assessment)Www.bzxZ.net

注:GB/T39261-2020纳米技术纳米材料毒理学评价前理化性质表征指南(ISO/TR13014:2012.IDT)1

GB/Z16886.22—2022/ISO/TR10993-22:2017交风险管理对医疗器械的应用(Medicaldevices—Applicationof riskmanISO14971

医疗器械

agement to medical devices)

发风险管理对医疗器械的应用(ISO14971:2007.IDT)注:YY/T0316—2016医疗器械

3术语和定义

ISO10993(所有部分)、ISO/TR13014和ISO14971界定的以及下列术语和定义适用于本文件。ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库,地址如下:ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp;IEC电子百科:http://www.electropedia.org/。3.1

本aggregate

聚集体

强束缚或融合在一起的颗粒构成的新颗粒,其外表面积显著小于其单个颗粒表面积的总和。注1:支撑聚集体的力都是强作用力,如共价键或源于烧结或复杂的物理缠结。注2:聚集体也被称为次级颗粒,而源颗粒被称为初级颗粒。[来源:ISO/TS80004-2:2015,3.5,有修改3.2

团聚体

agglomerate

弱束缚颗粒的堆积体、聚集体(3.1)或两者的混合物,其外表面积与单个颗粒的表面积的总和相近。注1:支撑团聚体的作用力都是弱力,如范德华力或简单的物理缠结。注2:团聚体也称为次级颗粒.而源颗粒被称为初级颗粒。[来源:ISO/TS80004-2:2015,3.4]3.3

工程化的纳米材料

engineerednanomaterial

为了特定目的或功能而设计的纳米材料(3.7)。[来源:ISO/TS80004-1:2015,3.4]3.4

incidental nanomaterial

伴生纳米材料

在某一过程中作为副产品而非特意产生的纳米材料(3.7)。注1:过程包括制造、生物技术或其他过程。注2:见ISO/TR27628:2007的2.21中对“超细颗粒”的定义。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.10]3.5

manufactured nanomaterial

人造纳米材料

为了商业目的而制造的具有特定功能或特定组成的纳米材料(3.7)。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.9]3.6

纳米纤维

nanofibre

两个维度外部尺度相近且处于纳米尺度(3.12),另一个维度外部尺寸明显大于其他两个维度尺寸的纳米物体(3.8)。

注1:纳米纤维可以是柔性的,也可以是刚性的注2:尺寸相近的两个维度上的尺寸比小于3倍,而最长的外部尺寸比其他两个尺寸大3倍以上。注3:最大的外部尺寸不一定是纳米尺度的。3.7

[来源:ISO/TS80004-6:2013,2.6]纳米材料

nanomaterial

GB/Z16886.22—2022/1S0/TR10993-22:2017任一外部维度、内部或表面结构处于纳米尺度(3.12)的材料。注1:本通用术语包括纳米物体(3.8)和纳米结构材料(3.17)。注2;另见3.3~3.5。

注3:出于监管目的,建议检查特定的国家或地区监管定义是否适用。在本定义中可包括不同的尺寸范围或其他性质。

[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.4,有修改]3.8

纳米物体

nano-object

一维、二维或三维外部维度处于纳米尺度(3.12)的离散的物体。注;第二和第三外部维度与第一维度正交,并且彼此正交。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.5]3.9

纳米颗粒

nanoparticle

所有的外部维度均在纳米尺度(3.12)的纳米物体(3.8),其中纳米物体的最长和最短轴的长度没有显著差异。

注:如果尺寸相差很大(通常超过3倍),术语“纳米纤维”或“纳米片”等可优于术语纳米颗粒”。[来源:ISO/TS80004-2:2015,4.4]3.10

nanoplate

纳米片

一个维度外部尺寸为纳米尺度(3.12),而其他两个维度的外部尺寸明显大于纳米尺度的纳米物体(3.8)。

注1:最小的纳米尺寸指纳米片的厚度。注2:两个明显较大的尺寸与纳米尺度的尺寸相比,大于3倍以上。注3:较大的外部尺寸不一定是纳米尺度的。[来源ISO/TS80004-6:2013,2.4]3.11

纳米棒

nanorod

固体纳米纤维(3.6)。

[来源:ISO/TS80004-2:2015,4.7]3.12

纳米尺度

nanoscale

处于1nm~100nm之间的长度范围。注1:那些不是由较大尺寸外推得到的特性主要存在于此长度范围内。注2:影响生物相容性的特性也能发生在较大尺寸,如100nm~1um。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.1,有修改]3.13

纳米尺度现象

nanoscalephenomenon

由于存在纳米物体(3.8)或纳米尺度(3.12)范围而产生的效应。[来源:ISO/TS80004-1:2015,2.13]3

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。