GB 16393-1996

基本信息

标准号: GB 16393-1996

中文名称:新生儿破伤风诊断标准及处理原则

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Diagnostic criteria and treatment principles for neonatal tetanus

标准状态:已作废

发布日期:1996-05-23

实施日期:1996-01-02

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:234239

标准分类号

标准ICS号:医药卫生技术>>11.020医学科学和保健装置综合

中标分类号:>>>>C59

关联标准

替代情况:调整为WS 272-2007

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-13279

页数:平装16开, 页数:8, 字数:10千字

标准价格:10.0 元

出版日期:2004-08-01

相关单位信息

首发日期:1996-05-23

复审日期:2004-10-14

起草单位:天津市传染病医院

发布部门:国家技术监督局 中华人民共和国卫生部

主管部门:卫生部

标准简介

本标准规定了新生儿破伤风的诊断标准和处理原则。本标准适用于各级、各类医疗保健,卫生防疫机构人员对新生儿破伤风的诊断、报告和处理。 GB 16393-1996 新生儿破伤风诊断标准及处理原则 GB16393-1996 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

(GB163931996)

新生儿破伤风诊断标准及处理原则前言

新生儿破伤风是破伤风杆菌由脐部,偶可由新生儿外伤处侵入而引起的急性感染性疾病。新生儿破伤风是发展中国家的严重卫生问题。1989年5月,第42届世界卫生大会通过了到1995年消除该病的决议。在1990年世界儿童问题高级首脑会议上,我国政府对此作了承诺。为了适应防治工作的需要,特制定本标准。本标准附录A是标准的附录。

本标准附录B是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准负责起草单位:天津市传染病医院。本标准起草人:邹焕文、周秦玉、陈宝珍。本标准由卫生部委托卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。根据《中华人民共和国传染病防治法》及其《中华人民共和国传染病防治法实施办法》制定本标准。

1范围

本标准规定了新生儿破伤风的诊断标准和处理原则。本标准适用于各级、各类医疗保健,卫生防疫机构人员对新生儿破伤风的诊断、报告和处理。

2诊断原则

诊断主要依靠典型独特的临床表现和接生过程消毒不严史或分娩过程新生儿局部外伤未经消毒史。有条件可做病原学检查(见附录B(提示的附录)]。3诊断标准

3.1有分娩时的接生过程及脐部处理消毒不严史或新生儿出生后有外伤局部未经消毒处理史。

临床表现

出生后4~6d,少数早至2d迟至14d以上发病。早期牙关紧闭、吸乳困难,继之面肌痉挛呈苦笑面容。四肢肌肉阵发性强直性痉挛,腹直肌疫挛强直如板状,颈项强直角弓反张。呼吸肌、喉肌痉挛可致室息、呼吸衰竭、心力衰竭。

3.3脐部或伤口处分泌物做厌氧菌培养,部分病例(30%左右)可获得破伤风杆菌阳性。3.4临床诊断病例

具备3.1加3.2。

4处理原则(见附录A(标准的附录))4.1病人的治疗

4.1.1一般治疗及护理。

4.1.2破伤风抗毒素中和未结合的游离毒素。4.1.3止控剂控制控挛发作。

4.1.4抗生素控制炎症。

4.1.5脐部处理。

4.1.6其他。

4.2预防

4.2.1推广新法接生。

4.2.2高危县育龄期妇女或孕期妇女施行破伤风类毒素免疫预防。附录A

(标准的附录)

新生儿破伤风的处理

A1病人的治疗

A1.1—般治疗及护理

A1.1.1保持安静、保温、避声、光及一切不必要的刺激。必须的操作可先给予镇静、正疫剂。

A1.1.2静脉输液,维持入量,补给营养,痉挛减轻后即可鼻饲。A1.1.3做好口腔、皮肤清洁护理。A1.2抗毒素

A1.2.1人破伤风免疫球蛋白(TIgG或TIG)500IU深部肌肉注射一次。

A1.2.2无TIG时用破伤风马血清抗破伤风毒素(TAT)1万~2万IU静脉滴注一次。TAT用前需做皮肤过敏试验,阳性者按脱敏法给药。A1.2.3脐部感染严重者可局部注射TAT500IU一次。A1.3止剂

止剂的应用效果是治疗关键,用药时以患儿不受刺激时无挛发作,受刺激时仅有肌张力增加为宜。

A1.3.1安定为首选止药,0.3~0.5mg/kg体重,每4~6h一次,稀释后静脉缓注;也可经胃管给药,0.5mg/(kg次)。A1.3.2苯巴比妥10~15mg/(kg次),每8~12h一次,肌肉注射或静脉滴注。重者可加量至15~20mg/(kg次)。维持量为5mg/(kg?日)。A1.3.310%水合氯醛0.5mL/(kg次),胃管注入或灌肠A1,3.4酌情可选用阿米妥钠,硫责妥钠,氯丙嗪,副醛等:A1.3,5帕菲龙(Pavulon,Pancuronium)为神经肌肉阻滞剂,对重症患者用人工呼吸机时采用,0.05~0.1mg/(kg次),每2~3h一次。A1.4抗生素

青霉素20万IU/(kg:日),分次静脉滴注,疗程7~10d。灭滴灵15~30mg/(kg日),分2~3次静脉滴注,疗程5~7d。A1.5脐部处理

局部用3%过氧化氢溶液或1:4000高锰酸钾溶液清洗,再涂以碘酊后,以生理盐水拭洗。每日12次。

A1.6其他

A1.6,1注意维持营养和水电解质平衡。A1.6.2及时给氧。

A1.6.3反复发生痉挛,呼吸暂停或呼吸衰竭时,应及时行气管插管或气管切开,使用人工呼吸机。

A2预防

A2.1普及消毒接生

消毒接生的基础是推广“三消毒”即手消毒;接生器械、敷料消毒:产妇外阴、新生儿脐带断段消毒。

A2.2提高住院分娩率。

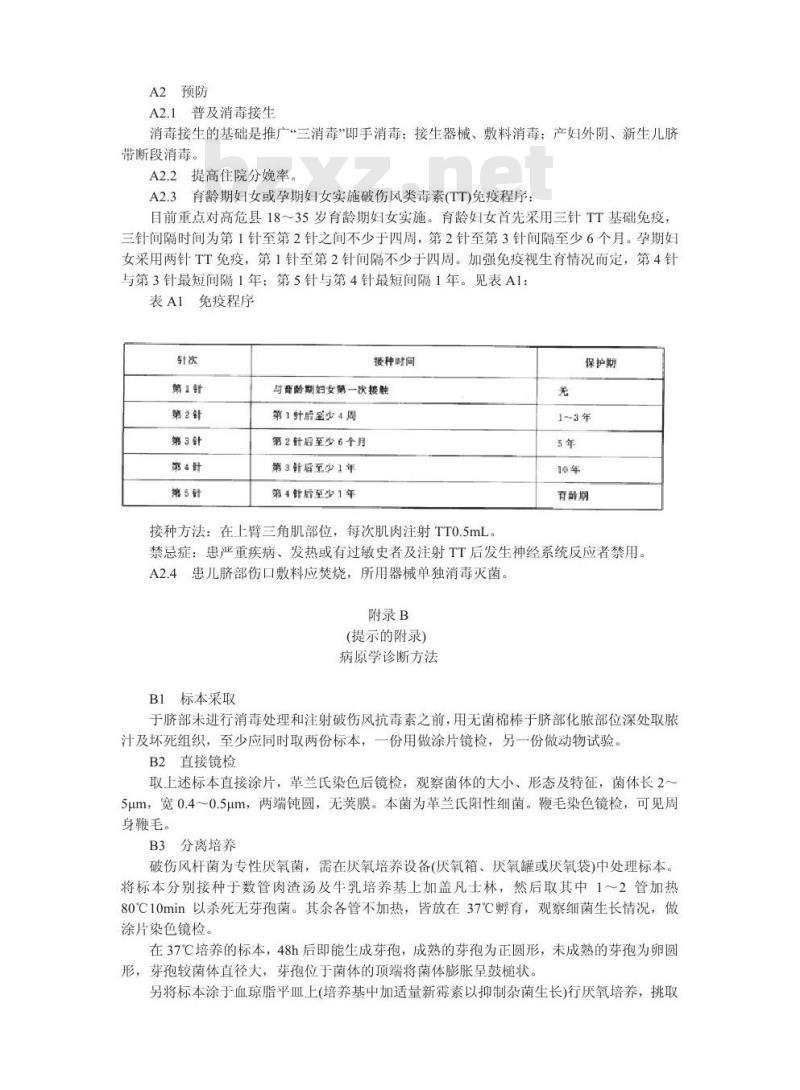

A2.3育龄期妇女或孕期妇女实施破伤风类毒素(TT)免疫程序:目前重点对高危县18~35岁育龄期妇女实施。育龄妇女首先采用三针TT基础免疫,三针间隔时间为第1针至第2针之间不少于四周,第2针至第3针间隔至少6个月。孕期妇女采用两针TT免疫,第1针至第2针间隔不少于四周。加强免疫视生育情况而定,第4针与第3针最短间隔1年;第5针与第4针最短间隔1年。见表A1:表A1免疫程序

第2针

第5针

接种附间

与畜龄期妇女第一次接触

第1针后室少4周

第2针后至少6个月

第3针看至少1年下载标准就来标准下载网

第4针后至少1年

接种方法:在上臂三角肌部位,每次肌肉注射TT0.5mL。无

保护期

育醛期

禁忌症:惠严重疾病、发热或有过敏史者及注射TT后发生神经系统反应者禁用。A2.4患儿脐部伤口敷料应焚烧,所用器械单独消毒灭菌。附录 B

(提示的附录)

病原学诊断方法

B1标本采取

于脐部未进行消毒处理和注射破伤风抗毒素之前,用无菌棉棒于脐部化脓部位深处取脓汗及坏死组织,至少应同时取两份标本,一份用做涂片镜检,另一份做动物试验。B2直接镜检

取上述标本直接涂片,革兰氏染色后镜检,观察菌体的大小、形态及特征,菌体长2~5μum,宽0.4~0.5μm,两端钝圆,无荚膜。本菌为革兰氏阳性细菌。鞭毛染色镜检,可见周身鞭毛。

B3分离培养

破伤风杆菌为专性厌氧菌,需在厌氧培养设备(厌氧箱、厌氧罐或厌氧袋)中处理标本。将标本分别接种于数管肉渣汤及牛乳培养基上加盖凡士林,然后取其中1~2管加热80℃10min以杀死无芽孢菌。其余各管不加热,皆放在37℃孵育,观察细菌生长情况,做涂片染色镜检。

在37℃培养的标本,48h后即能生成芽孢,成熟的芽孢为正圆形,未成熟的芽孢为卵圆形,芽孢较菌体直径大,芽孢位于菌体的顶端将菌体膨胀呈鼓槌状。另将标本涂于血琼脂平皿上(培养基中加适量新霉素以抑制杂菌生长)行厌氧培养,挑取菌落进行生化反应鉴定。

B3.1破伤风杆菌在不同培养基上的生长情况:B3.1.1在肉渣汤培养基中37C培养,生长良好,培养上清液可见轻度混浊,并产生少量气体,肉渣不变黑也不被消化B3.1.2在牛乳琼脂培养基上37C培养,可使培养基变混浊。B3.1.3在血琼脂培养基上37C培养3d,菌落周围出现α溶血环,以后转成β溶血环。B3.1.4在琼脂平板培养基上,4d可生长出直径2~5mm大小的圆形菌落。菌落中心结实,周围疏松呈棉絮状,菌落灰黄色,半透明,表面粗糙。边缘不整齐,在分离培养时,由于细菌容易在培养基表面扩散,常形成一薄膜,以致获得纯菌落比较困难。B3.1.5用肉汤37℃培养,可出现轻度混浊和少量的颗粒沉淀,振摇不散,并有粪臭味。B4生化反应鉴定

B4.1葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖发酵(分解)试验均阴性。不分解糖类但能形成吲哚。B4.2牛乳消化试验阴性。

B4.3水杨苷发酵试验阴性。

硝酸盐还原试验阴性。

触酶试验阴性。

甲基红试验阴性。

美蓝试验阴性。

甲基乙酰甲醇(V.P)试验阴性。

甘露糖发酵阴性。

甘露醇发酵阴性。

脂酶发酵阴性。

卵磷脂酶阴性。

产生吲哚。

B4.14明胶水解(液化)试验阳性

B5动物试验

取肉渣汤培养物,经滤菌器除去培养物中的细菌,用滤液进行动物试验方法:取三组小白鼠,每组10只。甲组于后腿后尾处肌肉注射滤液0.5mL。乙组先由腹腔注射1:10的稀释的破伤风抗毒素0.5mL1h后,再注射滤液0.5mL作对照。

丙组注射加温100℃30min的滤液0.5mL。如果培养物滤过液中有破伤风毒素存在甲组小白鼠将于12~24h内发病,出现尾部举起,腿部强直痉挛或麻痹,也可能出现全身控挛甚至死亡。其他两组小白鼠不发病。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

新生儿破伤风诊断标准及处理原则前言

新生儿破伤风是破伤风杆菌由脐部,偶可由新生儿外伤处侵入而引起的急性感染性疾病。新生儿破伤风是发展中国家的严重卫生问题。1989年5月,第42届世界卫生大会通过了到1995年消除该病的决议。在1990年世界儿童问题高级首脑会议上,我国政府对此作了承诺。为了适应防治工作的需要,特制定本标准。本标准附录A是标准的附录。

本标准附录B是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。本标准负责起草单位:天津市传染病医院。本标准起草人:邹焕文、周秦玉、陈宝珍。本标准由卫生部委托卫生部传染病防治监督管理办公室负责解释。根据《中华人民共和国传染病防治法》及其《中华人民共和国传染病防治法实施办法》制定本标准。

1范围

本标准规定了新生儿破伤风的诊断标准和处理原则。本标准适用于各级、各类医疗保健,卫生防疫机构人员对新生儿破伤风的诊断、报告和处理。

2诊断原则

诊断主要依靠典型独特的临床表现和接生过程消毒不严史或分娩过程新生儿局部外伤未经消毒史。有条件可做病原学检查(见附录B(提示的附录)]。3诊断标准

3.1有分娩时的接生过程及脐部处理消毒不严史或新生儿出生后有外伤局部未经消毒处理史。

临床表现

出生后4~6d,少数早至2d迟至14d以上发病。早期牙关紧闭、吸乳困难,继之面肌痉挛呈苦笑面容。四肢肌肉阵发性强直性痉挛,腹直肌疫挛强直如板状,颈项强直角弓反张。呼吸肌、喉肌痉挛可致室息、呼吸衰竭、心力衰竭。

3.3脐部或伤口处分泌物做厌氧菌培养,部分病例(30%左右)可获得破伤风杆菌阳性。3.4临床诊断病例

具备3.1加3.2。

4处理原则(见附录A(标准的附录))4.1病人的治疗

4.1.1一般治疗及护理。

4.1.2破伤风抗毒素中和未结合的游离毒素。4.1.3止控剂控制控挛发作。

4.1.4抗生素控制炎症。

4.1.5脐部处理。

4.1.6其他。

4.2预防

4.2.1推广新法接生。

4.2.2高危县育龄期妇女或孕期妇女施行破伤风类毒素免疫预防。附录A

(标准的附录)

新生儿破伤风的处理

A1病人的治疗

A1.1—般治疗及护理

A1.1.1保持安静、保温、避声、光及一切不必要的刺激。必须的操作可先给予镇静、正疫剂。

A1.1.2静脉输液,维持入量,补给营养,痉挛减轻后即可鼻饲。A1.1.3做好口腔、皮肤清洁护理。A1.2抗毒素

A1.2.1人破伤风免疫球蛋白(TIgG或TIG)500IU深部肌肉注射一次。

A1.2.2无TIG时用破伤风马血清抗破伤风毒素(TAT)1万~2万IU静脉滴注一次。TAT用前需做皮肤过敏试验,阳性者按脱敏法给药。A1.2.3脐部感染严重者可局部注射TAT500IU一次。A1.3止剂

止剂的应用效果是治疗关键,用药时以患儿不受刺激时无挛发作,受刺激时仅有肌张力增加为宜。

A1.3.1安定为首选止药,0.3~0.5mg/kg体重,每4~6h一次,稀释后静脉缓注;也可经胃管给药,0.5mg/(kg次)。A1.3.2苯巴比妥10~15mg/(kg次),每8~12h一次,肌肉注射或静脉滴注。重者可加量至15~20mg/(kg次)。维持量为5mg/(kg?日)。A1.3.310%水合氯醛0.5mL/(kg次),胃管注入或灌肠A1,3.4酌情可选用阿米妥钠,硫责妥钠,氯丙嗪,副醛等:A1.3,5帕菲龙(Pavulon,Pancuronium)为神经肌肉阻滞剂,对重症患者用人工呼吸机时采用,0.05~0.1mg/(kg次),每2~3h一次。A1.4抗生素

青霉素20万IU/(kg:日),分次静脉滴注,疗程7~10d。灭滴灵15~30mg/(kg日),分2~3次静脉滴注,疗程5~7d。A1.5脐部处理

局部用3%过氧化氢溶液或1:4000高锰酸钾溶液清洗,再涂以碘酊后,以生理盐水拭洗。每日12次。

A1.6其他

A1.6,1注意维持营养和水电解质平衡。A1.6.2及时给氧。

A1.6.3反复发生痉挛,呼吸暂停或呼吸衰竭时,应及时行气管插管或气管切开,使用人工呼吸机。

A2预防

A2.1普及消毒接生

消毒接生的基础是推广“三消毒”即手消毒;接生器械、敷料消毒:产妇外阴、新生儿脐带断段消毒。

A2.2提高住院分娩率。

A2.3育龄期妇女或孕期妇女实施破伤风类毒素(TT)免疫程序:目前重点对高危县18~35岁育龄期妇女实施。育龄妇女首先采用三针TT基础免疫,三针间隔时间为第1针至第2针之间不少于四周,第2针至第3针间隔至少6个月。孕期妇女采用两针TT免疫,第1针至第2针间隔不少于四周。加强免疫视生育情况而定,第4针与第3针最短间隔1年;第5针与第4针最短间隔1年。见表A1:表A1免疫程序

第2针

第5针

接种附间

与畜龄期妇女第一次接触

第1针后室少4周

第2针后至少6个月

第3针看至少1年下载标准就来标准下载网

第4针后至少1年

接种方法:在上臂三角肌部位,每次肌肉注射TT0.5mL。无

保护期

育醛期

禁忌症:惠严重疾病、发热或有过敏史者及注射TT后发生神经系统反应者禁用。A2.4患儿脐部伤口敷料应焚烧,所用器械单独消毒灭菌。附录 B

(提示的附录)

病原学诊断方法

B1标本采取

于脐部未进行消毒处理和注射破伤风抗毒素之前,用无菌棉棒于脐部化脓部位深处取脓汗及坏死组织,至少应同时取两份标本,一份用做涂片镜检,另一份做动物试验。B2直接镜检

取上述标本直接涂片,革兰氏染色后镜检,观察菌体的大小、形态及特征,菌体长2~5μum,宽0.4~0.5μm,两端钝圆,无荚膜。本菌为革兰氏阳性细菌。鞭毛染色镜检,可见周身鞭毛。

B3分离培养

破伤风杆菌为专性厌氧菌,需在厌氧培养设备(厌氧箱、厌氧罐或厌氧袋)中处理标本。将标本分别接种于数管肉渣汤及牛乳培养基上加盖凡士林,然后取其中1~2管加热80℃10min以杀死无芽孢菌。其余各管不加热,皆放在37℃孵育,观察细菌生长情况,做涂片染色镜检。

在37℃培养的标本,48h后即能生成芽孢,成熟的芽孢为正圆形,未成熟的芽孢为卵圆形,芽孢较菌体直径大,芽孢位于菌体的顶端将菌体膨胀呈鼓槌状。另将标本涂于血琼脂平皿上(培养基中加适量新霉素以抑制杂菌生长)行厌氧培养,挑取菌落进行生化反应鉴定。

B3.1破伤风杆菌在不同培养基上的生长情况:B3.1.1在肉渣汤培养基中37C培养,生长良好,培养上清液可见轻度混浊,并产生少量气体,肉渣不变黑也不被消化B3.1.2在牛乳琼脂培养基上37C培养,可使培养基变混浊。B3.1.3在血琼脂培养基上37C培养3d,菌落周围出现α溶血环,以后转成β溶血环。B3.1.4在琼脂平板培养基上,4d可生长出直径2~5mm大小的圆形菌落。菌落中心结实,周围疏松呈棉絮状,菌落灰黄色,半透明,表面粗糙。边缘不整齐,在分离培养时,由于细菌容易在培养基表面扩散,常形成一薄膜,以致获得纯菌落比较困难。B3.1.5用肉汤37℃培养,可出现轻度混浊和少量的颗粒沉淀,振摇不散,并有粪臭味。B4生化反应鉴定

B4.1葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖发酵(分解)试验均阴性。不分解糖类但能形成吲哚。B4.2牛乳消化试验阴性。

B4.3水杨苷发酵试验阴性。

硝酸盐还原试验阴性。

触酶试验阴性。

甲基红试验阴性。

美蓝试验阴性。

甲基乙酰甲醇(V.P)试验阴性。

甘露糖发酵阴性。

甘露醇发酵阴性。

脂酶发酵阴性。

卵磷脂酶阴性。

产生吲哚。

B4.14明胶水解(液化)试验阳性

B5动物试验

取肉渣汤培养物,经滤菌器除去培养物中的细菌,用滤液进行动物试验方法:取三组小白鼠,每组10只。甲组于后腿后尾处肌肉注射滤液0.5mL。乙组先由腹腔注射1:10的稀释的破伤风抗毒素0.5mL1h后,再注射滤液0.5mL作对照。

丙组注射加温100℃30min的滤液0.5mL。如果培养物滤过液中有破伤风毒素存在甲组小白鼠将于12~24h内发病,出现尾部举起,腿部强直痉挛或麻痹,也可能出现全身控挛甚至死亡。其他两组小白鼠不发病。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。