GB 17750-1999

基本信息

标准号: GB 17750-1999

中文名称:涂装作业安全规程 浸涂工艺安全

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Safety regulations for coating operations Safety of dip coating process

标准状态:现行

发布日期:1999-05-14

实施日期:1999-12-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:333488

标准分类号

标准ICS号:环保、保健与安全>>13.100职业安全、工业卫生

中标分类号:医药、卫生、劳动保护>>劳动安全技术>>C72生产环境安全卫生设施

关联标准

采标情况:≈NFPA34-95

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-16143

页数:平装16开, 页数:12, 字数:19千字

标准价格:10.0 元

出版日期:1999-12-01

相关单位信息

首发日期:1999-05-14

复审日期:2004-10-14

起草人:杨必暖支钢胡新意金雪芳刘纪元孙新研胡义铭

起草单位:东风汽车公司工艺研究所

提出单位:中华人民共和国国家经贸委安全生产局

发布部门:国家质量技术监督局

主管部门:国家安全生产监督管理局

标准简介

本标准规定了涂装作业中浸涂工艺的安全卫生的要求。本标准适用于使用易燃或可燃涂料的浸涂工艺及其设备设计、制造、安装、验收和使用。水性涂料浸涂的通风及滚涂、淋涂、幕涂等工艺也可参照使用。 GB 17750-1999 涂装作业安全规程 浸涂工艺安全 GB17750-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB17750-1999

本标准为《涂装作业安全规程》标准体系中的一项通用标准,该标准与其体系中的GB6514-1995《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》、GB7691--1987《涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理》等标准相协调配套。本标准是根据当前广为采用的工艺、材料、设备及管理的实际情况而制定的,防火安全部分参考了美国防火协会1995年版NFPA34《可燃或易燃液体没涂操作标准》。新建或改建的没涂作业区,应严格执行本标准;在本标准生效之日以前业已存在的漫涂作业区,应按本标准的技术要求,逐步改造。本标准的附录 A是标准的附录。本标准由中华人民共和国国家经贸委安全生产局提出。本标准由全国涂装作业安全标准化技术委员会归口。本标准负资起草单位:东风汽车公司工艺研究所。本标准参加起草单位:江苏省劳动保护科学技术研究所、化工部常州涂料化工研究院。本标准主要起草人:杨必暖、支钢、胡新意、金雪芳、刘纪元、孙新研、胡义铭。446

1范围

中华人民共和国国家标准

涂装作业安全规程

星浸涂工艺安全

Safety code for painting-Safety for dipping process本标准规定了涂装作业中浸涂工艺的安全卫生的要求。GB17750—1999

本标准适用于使用易燃或可燃涂料的浸涂工艺及其设备设计、制造、安装、验收和使用。水性涂料浸涂的通风及滚涂、淋涂、幕涂等工艺也可参照使用。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB6514—1995涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化GB76911987涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理GB/T14441-1993涂装作业安全规程术语GB162971996大气污染物综合排放标准GB50058—1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GBJ16—1987建筑设计防火规范

3定义

本标准采用下列定义。

3.1 浸涂 dipping

将工件浸没于涂料中,取出,除去过量涂料的涂漆方法。3.2浸涂槽dip tank

盛有涂料能用于浸涂工件并具备安全防护功能的钢槽或其他容器。3.3 涂漆区 painting area

见GB/T 14441。

3.4 浸涂区 dipping area

实施没涂作业的涂漆区。

3.5漫涂蒸气源dippingvaporsource浸涂及滴漆工位散露的漆液,以及在浸涂工件 0. 3 m 范围内仍能测出漆液有机溶剂蒸气浓度超过其爆炸下限浓度25%的地方。

4凄涂区及其作业场所

4.1 浸涂区范围

浸涂蒸气源以及有机溶剂蒸气的浓度超过其爆炸下限25%的区域。4.2浸涂作业场所

国家质量技术监督局1999-05-14批准1999-12-01实施

GB17750—1999

4.2.1浸涂作业场所的火灾危险性分类按GB6514-1995表1执行。浸涂作业场所应采用防火间距、防火墙、防火隔板或经安全认可的其他方法把浸涂区与其他工4.2.2

位、材料等隔开,并应符合GBJ16的有关规定。浸涂作业场所不应设在低于周圃场地的低洼处。4.2.3

浸涂作业场所的通道及出入口应畅通无阻,并应符合GBJ16的有关规定。4.2.4

浸涂作业场所不应设在集会、教育、住宅等人口集中场所。4.2.5

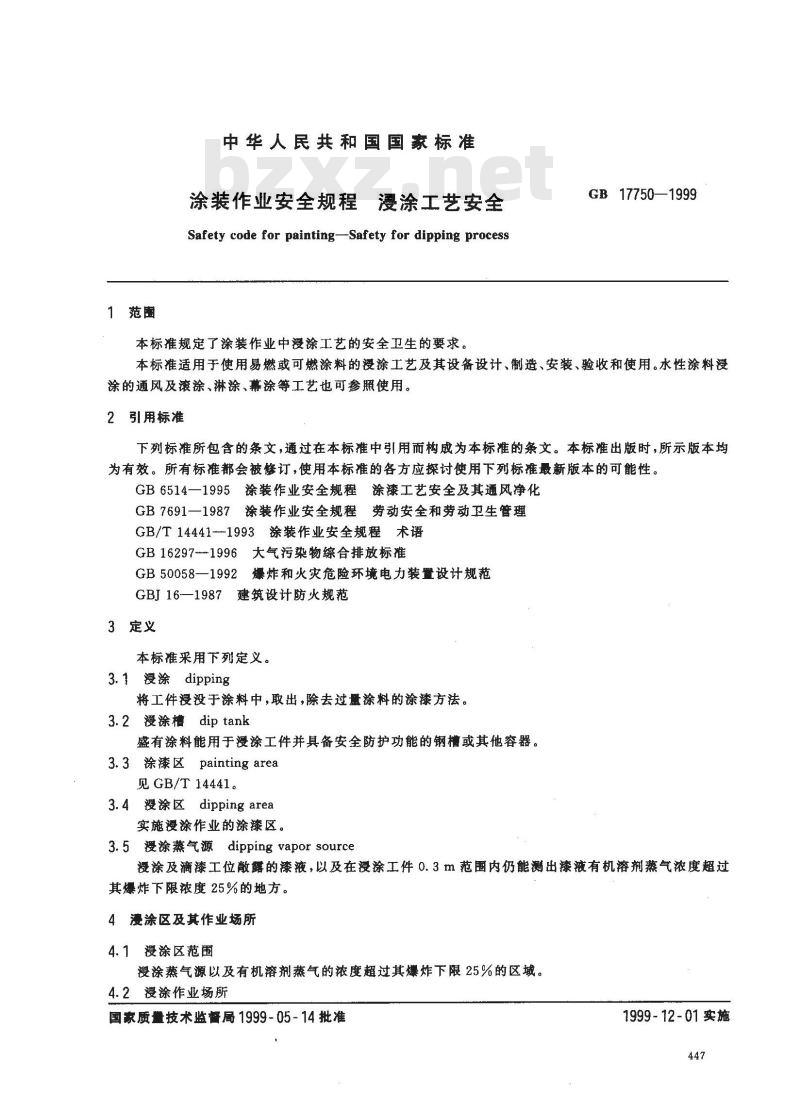

浸涂作业场所的卫生及噪声应符合GB6514--1995中5.2和5.3的有关规定。表1排放管管径

浸槽容积 V

3410V≤15

5漫涂设备

排放管管径D

5.1一般要求

5.1.1浸涂设备应由钢、钢筋混凝土或其他非燃烧体材料构成,并应有坚固的支承。槽体容积若超过2 m或液体表面积超过1 m2时,结构材料的耐火极限至少达到1 h。5.1.2有罩壳的浸涂设备,其照明应采用防爆灯具或隔板照明。灯箱或观察所使用的玻璃板应是防爆玻璃,灯箱应密封以限制蒸气进入。5.2浸涂槽槽口应高于所在地面至少15cm。5.3防止槽液溢出

当设置自动喷水灭火系统时,为了防止消防水进人浸涂槽而导致燃烧的槽液外溢,应同时采用下列一种或几种措施:

a)滴漆板布置成使喷水器的喷水不能进人浸涂槽(见9.5.5);b)槽体有自动关闭的盖板(见9.5);c)槽体有溢流管(见5.5)。bzxZ.net

5.4槽液的安全液位

在浸涂槽中,槽液的液位距槽口应不小于15cm。5.5溢流管

5.5.1浸涂槽容积超过0.6m或槽液表面积超过1m2,槽体应设置泄放多余涂料的溢流管。5.5.2溢流管直径应根据槽液表面积、管子长度、倾斜度而定。溢流管的处理能力应能满足多余槽液和喷水器喷人槽中的消防水的排放。溢流管直径应不小于7.6cm。5.5.3溢流管与排放管的连结应易于检修和清理。5.5.4溢流管应安装在距槽口不小于15cm的槽体上。5.6槽体底部的排放装置

5.6.1浸涂槽容积超过2m2应设置安全转移用的底部排放装置,当发生火灾时,可迅速把槽液转移到转移槽中或其他安全地方。排放操作可以是手动,也可以是自动。对于手动操作,操作工位应设在易接近的安全位置。当不能靠重力流动排放时,应设置自动转移泵。对于配有自动关闭盖板的浸涂槽,可不设底部排放装置。5.6.2底部排放管应能在5min之内排空槽液。管径应不小于表1所示的尺寸。448

5.7转移槽

GB17750—1999

5.7.1转移槽的容积应大于浸涂槽容积,并应与浸涂槽相连通。不工作时浸槽中的涂料应排到转移槽。5.7.2转移槽应装备转移泵,以便将转移槽的涂料再送回浸涂槽中。5.7.3转移槽应设在车间范围以外的地下,半地下室建筑内,并应符合GB16的有关规定。5.8输送链系统

5.8.1当发生火灾时,应立即停止输送链运行。5.8.2当浸涂区不能保持7.2所规定的通风要求,输送链应停止运行。5.9槽液温度控制

5.9.1当需要加热槽液时,无论直接加热或利用浸涂热工件余热加热,都应设置温度控制器,以防止槽液过热、蒸气积聚和可能的自燃。5.9.2槽液温度应不超过其沸点温度或55℃。5.9.2.1温控器应能控制极限高温。当温度超过所设定的温度时,输送链、加热器应停止工作。5.9.2.2浸涂工件的表面温度应不超过55℃。5.9.3当槽液液面超过或低于安全液面时,加热系统应自动关闭。6电气设备及其他火源

6.1一般要求

6.1.1爆炸危险区域的确定,应符合6.2、6.3和6.4的规定及GB50058中爆炸性气体环境危险区域划分的规定,详见附录A。

6.1.1.1电气设备及其布线应符合浸涂作业场所的要求,设备安装应符合本章及GB50058的有关规定。

6.1.2外表面温度超过浸涂涂料自燃点的设备均不能安放在浸涂区或爆炸性气体环境危险区域2区内。

6.1.3产生火花或产生灼热金属颗粒的设备应是全封闭型的或防爆型的,才能设置在浸涂区或爆炸性气体环境2区内。

6.1.4布置在浸涂区的电气设备及布线应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。6.2电气设备及其布线位于靠近口浸涂槽时,应符合6.2.1、6.2.2的要求。详见附录A图A1(a)和图 A1(b)。

6.2.1电气设备及其布线位于距浸涂蒸气源1.5m之内以及布置在水平方向距浸涂蒸气源7.6m以内的池、坑或低于地平面的通道中,应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。如果池、坑或通道延伸至漫涂蒸气源7.6m以外,则应放置蒸气挡板或延伸部分的整个长度都划为1区。6.2.2电气设备的布线和所用的设备位于6.2.1所述的1区外围3m范围之内以及在水平方向上延伸6m和在地面上方1m所构成的空间,应符合爆炸性气体环境危险区域2区的要求。当浸涂蒸气源表面积不超过0.5m2,浸涂槽不超过20L以及在操作或不操作期间蒸气浓度不超过爆炸下限浓度25%时,则电气安装可不遵循本条款。6.3有封闭罩壳的浸涂槽的操作区域,应符合6.3.1、6.3.2要求。详见附录A图A2。6.3.1浸涂槽罩壳内部应划为爆炸性气体环境危险区域1区,在该区空间内电气设备及其布线应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。6.3.2对着罩壳开口及延伸至地面的3m空间应划为爆炸性气体环境危险区域2区,在该空间内的电气设备及其布线应符合爆炸性气体环境危险区域2区的要求。6.4在涂料库和调漆间的外部,从任何装有涂料或溶剂的散口容器和设备的各个方向1.5m之内并延伸到地面的空间应划为爆炸性气体环境危险区域1区,远于1区3m范围应划为爆炸性气体环境2区,在此区域内的布线和所用设备应符合该区域的要求。详见附录A图A3。449

GB 17750 ---1999

6.5隔板照明应安装在工艺罩壳的壁板或顶板的外侧,用符合5.1.2要求的玻璃板与工艺区隔开,灯具的维修在罩壳的外面进行。

6.6为了防止静电积聚而产生火花,所有的工作人员不应穿绝缘鞋或与地面摩擦会产生火花的鞋,所有的导电物体,包括工艺设备、容器、排风管、输送涂料的管路系统等金属件都应良好接地,其接地电阻应符合8.4.6规定。

7通风

7.1浸涂作业场所的通风、排风系统应符合本章要求及GB6514通风净化的有关规定。7.2浸涂区应采用机械通风,使距蒸气源超过1.5m的区域的有机溶剂蒸气浓度不超过其爆炸下限浓度的25%。通风系统内有机溶剂蒸气浓度应不超过其爆炸下限浓度的25%。7.2.1在有罩壳的漫涂工位不应利用机械通风过多地排除有机溶剂蒸气,应有一个设计合理的罩壳,借助通风把蒸气限制在罩壳内。7.2.2当通风系统出现故障时,控制系统应自动停止漫涂工作,并发出声响警报。7.2.3在整个漫涂过程中,通风系统应保持正常运行,漫涂操作结束后,排风系统应继续运行10min。在自动的无人操作的浸涂工位,控制系统应在确认排风风机正常工作的情况下,漫涂设备才能开始工作。

7.3没涂区应补充足量的新鲜空气,以补偿从漫涂区中排出的空气。补充空气的吸入口的位置应保证从浸涂工序排出去的空气不再被循环回来。除非排出去的空气经过净化达到可接受的安全程度。7.4排风管应以最便捷路线到达排放口,但不能横穿防火墙。排风管的排风口必须远离新鲜空气的吸人口,如必须设在屋面以上的同一高度时,其水平距离应不小于10m,并且排风口凸出外墙或房顶不少于2 m。不能将排放口对着 7.5 m以内的可燃性建筑物,排风口也不能对着7.5m以内的不可燃或半可燃建筑物的未加保护的开口处。7.5排风管和固定装置应是钢或其他有足够强度的非燃烧体构成。7.6排风管的支撑

7.6.1设计管路支撑时应考虑承受管路系统本身的和可以预见到的任何残留物的重量。当管路系统内部有喷水保护时,则管路支撑还应考虑能承受可以预见的喷水器累积排放水的重量。载荷不应直接加于或传递给与管路系统相连的设备上。7.6.2管路悬挂和支撑应牢固地固定在建筑物上或构件上,以免振动或压在管路系统上。7.6.3设计管路悬挂和支撑时应考虑管路膨胀和收缩。7.6.4不应把建筑墙、地板、天花板、房项作为排风管路的组成部分。7.7排风管路的横截面可以是圆形、方形或其他合适的形状。排风管应设有检修孔,以便于检查、维修,清扫以及防火设施的使用。

7.8排风机及驱动装置

7.8.1排风机应采用防爆式风机,叶轮材料应是不发火材料,或者风机的叶轮或轴的位移不会引起两块铁件之间的摩擦或撞击。叶轮和风机壳体之间应十分清洁,以避免摩擦起火,要留出适当的间隙以供膨胀和安装之用,并防止运动的元件与风管、风机壳体碰撞,风机的叶轮要固定在一根有足够强度和刚度的轴上,当风机叶轮满载荷时,轴都能保持固定的平直度。所有的轴承应是自润滑型或从风管外的润滑点进行润滑,轴承宜装在风管或风机壳体外面。7.8.2驱动风机的电机不应放在风管或风机壳体里面,除非符合6.1.4的规定。7.9浸涂过的工件只能在有机溶剂蒸气浓度不超过其爆炸下限浓度25%的通风场合下干燥。7.10排风系统排出的废气应符合GB6514有关的规定。450

8涂料的贮存、管理和输送

GB17750-1999

8.1在浸涂作业场所内,涂料的贮存、管理和调漆应符合本章要求。8.2在邻近漫涂区的贮漆间里存放的涂料和溶剂数量应不超过一天的使用量,而且贮漆间要与浸涂区隔开,其耐火极限应不低于2h。8.3从贮漆间把涂料输送至漫涂区应采用以下方法:a)通过排布适当的管路。

b)用密闭容器、可移动的槽及安全桶。散口的或玻璃容器都不能用于输送或贮存涂料。8.4槽液管理

8.4.1在不使用的时候,涂料及有机溶剂应保存在密闭的容器或可移动的槽髓内。也可以贮存在容积小于0.6m2、表面积小于1m2的加盖板的漫槽中。8.4.2在使用或管理涂料的地方,应具备能快速且安全地清理泄漏和溢出物的措施。8.4.3只有在没有明火或其他火源的地方,才能使用可燃涂料及有机溶剂。8.4.4可燃涂料及有机溶剂在其原装容器和漫涂槽、容器、可移动槽之间输送时应用以下方法实现:a)用容量不大于19L的容器或安全髓,b)经密封的管道系统,

c)可移动槽或容器顶上的抽出装量;d)靠重力输送。

8.4.5禁止用空气对容器加压的方法输送涂料,只有在有控制的情况下,包括用减压装置限压,使之不超过容器的设计压力,才能靠情性气体加压输送涂料。8.4.6只有在连接管、容器或漫涂槽良好接地时,可燃涂料及有机溶剂才能注入金属容器或浸涂槽中。在注人的过程中,用电阻不大于1×10°α的导电体保持金属容器接地。8.5输送涂料的管路系统及其附属装置8.5.1转移涂料所用的设备,管道、管件、泵或仪表都必须符合所处理的液体的要求。8.5.2当从没槽顶部注人涂料时,送漆管的末端距槽底应在15cm之内,为防止虹吸,送漆管末端应装有一个单向阀。处理可燃涂料及有机溶剂时,槽体、管路系统及贮存槽之间都应用金属导线牢固地连接,并可靠接地。

8.5.3当用泵注涂料时,应有自动保护设施,以防止系统压力超过部件设计的工作压力。8.5.4浸涂槽液位应有限位装置,如溢流管等设施,防止对浸涂槽过量加料。8.5.5工作泵应与火灾探测装置或自动灭火系统联锁,以便在着火的情况下,能自动关闭工作泵。9消防

9.1没涂区应安装消防部门认可的火灾探测装置和自动喷淋灭火系统。9.2浸涂槽应有防止槽液溢出设施(见5.3)。9.3靠近漫涂区的地方应置备有效的能适用于扑灭涂料火灾的手提式灭火器。9.4对于容积大于0.6m或液体表面积大于1m2的大型漫槽应设置下列消防保护系统,以保护浸涂槽、滴漆板、刚漫过漆的工件、罩壳、风管等。a)泡沫灭火系统。在选用泡沫灭火剂时应考虑以下几方面:1)工艺特性:如浸涂槽内液面的自由高度。2)涂料及其对形成泡沫的影响。3)涂料中润湿剂的作用,它可能会阻止泡沫的形成。4)其他灭火剂对泡沫层的影响。b)二氧化碳灭火系统。

c)干式化学灭火系统。

d)气体灭火剂系统。

e)洒水灭火系统。

GB 17750—1999

9.5对于槽容积小于0.6m表面积小于1m2的散口小型槽应设置槽盖板或专用的灭火系统9.5.1盖板应是非燃烧体材料构成,盖住盖板时,与槽体重叠宽度至少应有2.5cm,并且翻边能扣在槽的周边上。

9.5.2用于支承盖板和操作机构的锚链或索链、所有的牵引装置、挂钩和其他固定装置必须是非燃烧的金属件。

9.5.3当浸涂槽不工作时,盖板应保持关闭状态。9.5.4对有滴漆板使滴漆返回浸涂槽的情况,应采取特殊的措施,防止来自喷淋器或其他滴落源的水从滴漆板流人浸涂槽。

10操作和维修

10.1在浸涂区内,尤其是滴漆板、滴漆盘,应定期清理,尽量减少可燃剩余物积累。在浸涂区内应允许使用可燃的覆盖层(薄纸、塑料膜等)和可剥性涂层,以便于理。当残余物在工作区、风管、风管排放点或其他邻近区积累太多的时候,所有的浸涂操作应中断,并实施清除,直到除净为止。10.2沾有涂料或溶剂的抹布等物用后应放人带盖的金属箱内,当班清除处理,严禁乱抛。10.3定期检查整个浸涂区,包括盖板、溢流管入口、排放出口、底部排放口、泵、阀、电线及电气设备、设备接地、通风系统和灭火设备,发现问题应立即解决,每月应至少检查一次。10.4清理浸涂设备应在通风设备开启时进行。所用的溶剂闪点应高于38℃或不小于浸涂涂料的闪点。

10.5“严禁烟火”警示牌应挂在靠近浸涂区最醒目的位置上。10.6浸涂设备停产维修时,若采用电焊、气焊、磨削设备等明火作业,应经企业安全技术部门审查批谁,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。11培训

11.1所有浸涂作业人员应按照GB7691的培训规程进行专业培训,考核合格后,取得上岗合格证方可上岗操作。

输送链3m

图Al(a)

GB17750—1999

附录A

(标准的附录)

漫涂作业爆炸危险区域划分图

远于此处已不

再构成热气源

无抑制蒸气或通风的浸涂作业的爆炸危险区域划分图远于此处已不

再构成蒸气源

排风口

强制排风口

图 A1(b)

蒸气覆整层

液体表面

有抑制蒸气和通风的浸涂作业的爆炸危险区域划分图输送链

限制在激亮内的蒸气

烘干炉

滴漆板

图A2封闭浸涂作业的爆炸危险区域划分图453

GB17750—1999

开容器的爆炸危险区域划分图

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准为《涂装作业安全规程》标准体系中的一项通用标准,该标准与其体系中的GB6514-1995《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》、GB7691--1987《涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理》等标准相协调配套。本标准是根据当前广为采用的工艺、材料、设备及管理的实际情况而制定的,防火安全部分参考了美国防火协会1995年版NFPA34《可燃或易燃液体没涂操作标准》。新建或改建的没涂作业区,应严格执行本标准;在本标准生效之日以前业已存在的漫涂作业区,应按本标准的技术要求,逐步改造。本标准的附录 A是标准的附录。本标准由中华人民共和国国家经贸委安全生产局提出。本标准由全国涂装作业安全标准化技术委员会归口。本标准负资起草单位:东风汽车公司工艺研究所。本标准参加起草单位:江苏省劳动保护科学技术研究所、化工部常州涂料化工研究院。本标准主要起草人:杨必暖、支钢、胡新意、金雪芳、刘纪元、孙新研、胡义铭。446

1范围

中华人民共和国国家标准

涂装作业安全规程

星浸涂工艺安全

Safety code for painting-Safety for dipping process本标准规定了涂装作业中浸涂工艺的安全卫生的要求。GB17750—1999

本标准适用于使用易燃或可燃涂料的浸涂工艺及其设备设计、制造、安装、验收和使用。水性涂料浸涂的通风及滚涂、淋涂、幕涂等工艺也可参照使用。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB6514—1995涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化GB76911987涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理GB/T14441-1993涂装作业安全规程术语GB162971996大气污染物综合排放标准GB50058—1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GBJ16—1987建筑设计防火规范

3定义

本标准采用下列定义。

3.1 浸涂 dipping

将工件浸没于涂料中,取出,除去过量涂料的涂漆方法。3.2浸涂槽dip tank

盛有涂料能用于浸涂工件并具备安全防护功能的钢槽或其他容器。3.3 涂漆区 painting area

见GB/T 14441。

3.4 浸涂区 dipping area

实施没涂作业的涂漆区。

3.5漫涂蒸气源dippingvaporsource浸涂及滴漆工位散露的漆液,以及在浸涂工件 0. 3 m 范围内仍能测出漆液有机溶剂蒸气浓度超过其爆炸下限浓度25%的地方。

4凄涂区及其作业场所

4.1 浸涂区范围

浸涂蒸气源以及有机溶剂蒸气的浓度超过其爆炸下限25%的区域。4.2浸涂作业场所

国家质量技术监督局1999-05-14批准1999-12-01实施

GB17750—1999

4.2.1浸涂作业场所的火灾危险性分类按GB6514-1995表1执行。浸涂作业场所应采用防火间距、防火墙、防火隔板或经安全认可的其他方法把浸涂区与其他工4.2.2

位、材料等隔开,并应符合GBJ16的有关规定。浸涂作业场所不应设在低于周圃场地的低洼处。4.2.3

浸涂作业场所的通道及出入口应畅通无阻,并应符合GBJ16的有关规定。4.2.4

浸涂作业场所不应设在集会、教育、住宅等人口集中场所。4.2.5

浸涂作业场所的卫生及噪声应符合GB6514--1995中5.2和5.3的有关规定。表1排放管管径

浸槽容积 V

3

5漫涂设备

排放管管径D

5.1一般要求

5.1.1浸涂设备应由钢、钢筋混凝土或其他非燃烧体材料构成,并应有坚固的支承。槽体容积若超过2 m或液体表面积超过1 m2时,结构材料的耐火极限至少达到1 h。5.1.2有罩壳的浸涂设备,其照明应采用防爆灯具或隔板照明。灯箱或观察所使用的玻璃板应是防爆玻璃,灯箱应密封以限制蒸气进入。5.2浸涂槽槽口应高于所在地面至少15cm。5.3防止槽液溢出

当设置自动喷水灭火系统时,为了防止消防水进人浸涂槽而导致燃烧的槽液外溢,应同时采用下列一种或几种措施:

a)滴漆板布置成使喷水器的喷水不能进人浸涂槽(见9.5.5);b)槽体有自动关闭的盖板(见9.5);c)槽体有溢流管(见5.5)。bzxZ.net

5.4槽液的安全液位

在浸涂槽中,槽液的液位距槽口应不小于15cm。5.5溢流管

5.5.1浸涂槽容积超过0.6m或槽液表面积超过1m2,槽体应设置泄放多余涂料的溢流管。5.5.2溢流管直径应根据槽液表面积、管子长度、倾斜度而定。溢流管的处理能力应能满足多余槽液和喷水器喷人槽中的消防水的排放。溢流管直径应不小于7.6cm。5.5.3溢流管与排放管的连结应易于检修和清理。5.5.4溢流管应安装在距槽口不小于15cm的槽体上。5.6槽体底部的排放装置

5.6.1浸涂槽容积超过2m2应设置安全转移用的底部排放装置,当发生火灾时,可迅速把槽液转移到转移槽中或其他安全地方。排放操作可以是手动,也可以是自动。对于手动操作,操作工位应设在易接近的安全位置。当不能靠重力流动排放时,应设置自动转移泵。对于配有自动关闭盖板的浸涂槽,可不设底部排放装置。5.6.2底部排放管应能在5min之内排空槽液。管径应不小于表1所示的尺寸。448

5.7转移槽

GB17750—1999

5.7.1转移槽的容积应大于浸涂槽容积,并应与浸涂槽相连通。不工作时浸槽中的涂料应排到转移槽。5.7.2转移槽应装备转移泵,以便将转移槽的涂料再送回浸涂槽中。5.7.3转移槽应设在车间范围以外的地下,半地下室建筑内,并应符合GB16的有关规定。5.8输送链系统

5.8.1当发生火灾时,应立即停止输送链运行。5.8.2当浸涂区不能保持7.2所规定的通风要求,输送链应停止运行。5.9槽液温度控制

5.9.1当需要加热槽液时,无论直接加热或利用浸涂热工件余热加热,都应设置温度控制器,以防止槽液过热、蒸气积聚和可能的自燃。5.9.2槽液温度应不超过其沸点温度或55℃。5.9.2.1温控器应能控制极限高温。当温度超过所设定的温度时,输送链、加热器应停止工作。5.9.2.2浸涂工件的表面温度应不超过55℃。5.9.3当槽液液面超过或低于安全液面时,加热系统应自动关闭。6电气设备及其他火源

6.1一般要求

6.1.1爆炸危险区域的确定,应符合6.2、6.3和6.4的规定及GB50058中爆炸性气体环境危险区域划分的规定,详见附录A。

6.1.1.1电气设备及其布线应符合浸涂作业场所的要求,设备安装应符合本章及GB50058的有关规定。

6.1.2外表面温度超过浸涂涂料自燃点的设备均不能安放在浸涂区或爆炸性气体环境危险区域2区内。

6.1.3产生火花或产生灼热金属颗粒的设备应是全封闭型的或防爆型的,才能设置在浸涂区或爆炸性气体环境2区内。

6.1.4布置在浸涂区的电气设备及布线应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。6.2电气设备及其布线位于靠近口浸涂槽时,应符合6.2.1、6.2.2的要求。详见附录A图A1(a)和图 A1(b)。

6.2.1电气设备及其布线位于距浸涂蒸气源1.5m之内以及布置在水平方向距浸涂蒸气源7.6m以内的池、坑或低于地平面的通道中,应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。如果池、坑或通道延伸至漫涂蒸气源7.6m以外,则应放置蒸气挡板或延伸部分的整个长度都划为1区。6.2.2电气设备的布线和所用的设备位于6.2.1所述的1区外围3m范围之内以及在水平方向上延伸6m和在地面上方1m所构成的空间,应符合爆炸性气体环境危险区域2区的要求。当浸涂蒸气源表面积不超过0.5m2,浸涂槽不超过20L以及在操作或不操作期间蒸气浓度不超过爆炸下限浓度25%时,则电气安装可不遵循本条款。6.3有封闭罩壳的浸涂槽的操作区域,应符合6.3.1、6.3.2要求。详见附录A图A2。6.3.1浸涂槽罩壳内部应划为爆炸性气体环境危险区域1区,在该区空间内电气设备及其布线应符合爆炸性气体环境危险区域1区的要求。6.3.2对着罩壳开口及延伸至地面的3m空间应划为爆炸性气体环境危险区域2区,在该空间内的电气设备及其布线应符合爆炸性气体环境危险区域2区的要求。6.4在涂料库和调漆间的外部,从任何装有涂料或溶剂的散口容器和设备的各个方向1.5m之内并延伸到地面的空间应划为爆炸性气体环境危险区域1区,远于1区3m范围应划为爆炸性气体环境2区,在此区域内的布线和所用设备应符合该区域的要求。详见附录A图A3。449

GB 17750 ---1999

6.5隔板照明应安装在工艺罩壳的壁板或顶板的外侧,用符合5.1.2要求的玻璃板与工艺区隔开,灯具的维修在罩壳的外面进行。

6.6为了防止静电积聚而产生火花,所有的工作人员不应穿绝缘鞋或与地面摩擦会产生火花的鞋,所有的导电物体,包括工艺设备、容器、排风管、输送涂料的管路系统等金属件都应良好接地,其接地电阻应符合8.4.6规定。

7通风

7.1浸涂作业场所的通风、排风系统应符合本章要求及GB6514通风净化的有关规定。7.2浸涂区应采用机械通风,使距蒸气源超过1.5m的区域的有机溶剂蒸气浓度不超过其爆炸下限浓度的25%。通风系统内有机溶剂蒸气浓度应不超过其爆炸下限浓度的25%。7.2.1在有罩壳的漫涂工位不应利用机械通风过多地排除有机溶剂蒸气,应有一个设计合理的罩壳,借助通风把蒸气限制在罩壳内。7.2.2当通风系统出现故障时,控制系统应自动停止漫涂工作,并发出声响警报。7.2.3在整个漫涂过程中,通风系统应保持正常运行,漫涂操作结束后,排风系统应继续运行10min。在自动的无人操作的浸涂工位,控制系统应在确认排风风机正常工作的情况下,漫涂设备才能开始工作。

7.3没涂区应补充足量的新鲜空气,以补偿从漫涂区中排出的空气。补充空气的吸入口的位置应保证从浸涂工序排出去的空气不再被循环回来。除非排出去的空气经过净化达到可接受的安全程度。7.4排风管应以最便捷路线到达排放口,但不能横穿防火墙。排风管的排风口必须远离新鲜空气的吸人口,如必须设在屋面以上的同一高度时,其水平距离应不小于10m,并且排风口凸出外墙或房顶不少于2 m。不能将排放口对着 7.5 m以内的可燃性建筑物,排风口也不能对着7.5m以内的不可燃或半可燃建筑物的未加保护的开口处。7.5排风管和固定装置应是钢或其他有足够强度的非燃烧体构成。7.6排风管的支撑

7.6.1设计管路支撑时应考虑承受管路系统本身的和可以预见到的任何残留物的重量。当管路系统内部有喷水保护时,则管路支撑还应考虑能承受可以预见的喷水器累积排放水的重量。载荷不应直接加于或传递给与管路系统相连的设备上。7.6.2管路悬挂和支撑应牢固地固定在建筑物上或构件上,以免振动或压在管路系统上。7.6.3设计管路悬挂和支撑时应考虑管路膨胀和收缩。7.6.4不应把建筑墙、地板、天花板、房项作为排风管路的组成部分。7.7排风管路的横截面可以是圆形、方形或其他合适的形状。排风管应设有检修孔,以便于检查、维修,清扫以及防火设施的使用。

7.8排风机及驱动装置

7.8.1排风机应采用防爆式风机,叶轮材料应是不发火材料,或者风机的叶轮或轴的位移不会引起两块铁件之间的摩擦或撞击。叶轮和风机壳体之间应十分清洁,以避免摩擦起火,要留出适当的间隙以供膨胀和安装之用,并防止运动的元件与风管、风机壳体碰撞,风机的叶轮要固定在一根有足够强度和刚度的轴上,当风机叶轮满载荷时,轴都能保持固定的平直度。所有的轴承应是自润滑型或从风管外的润滑点进行润滑,轴承宜装在风管或风机壳体外面。7.8.2驱动风机的电机不应放在风管或风机壳体里面,除非符合6.1.4的规定。7.9浸涂过的工件只能在有机溶剂蒸气浓度不超过其爆炸下限浓度25%的通风场合下干燥。7.10排风系统排出的废气应符合GB6514有关的规定。450

8涂料的贮存、管理和输送

GB17750-1999

8.1在浸涂作业场所内,涂料的贮存、管理和调漆应符合本章要求。8.2在邻近漫涂区的贮漆间里存放的涂料和溶剂数量应不超过一天的使用量,而且贮漆间要与浸涂区隔开,其耐火极限应不低于2h。8.3从贮漆间把涂料输送至漫涂区应采用以下方法:a)通过排布适当的管路。

b)用密闭容器、可移动的槽及安全桶。散口的或玻璃容器都不能用于输送或贮存涂料。8.4槽液管理

8.4.1在不使用的时候,涂料及有机溶剂应保存在密闭的容器或可移动的槽髓内。也可以贮存在容积小于0.6m2、表面积小于1m2的加盖板的漫槽中。8.4.2在使用或管理涂料的地方,应具备能快速且安全地清理泄漏和溢出物的措施。8.4.3只有在没有明火或其他火源的地方,才能使用可燃涂料及有机溶剂。8.4.4可燃涂料及有机溶剂在其原装容器和漫涂槽、容器、可移动槽之间输送时应用以下方法实现:a)用容量不大于19L的容器或安全髓,b)经密封的管道系统,

c)可移动槽或容器顶上的抽出装量;d)靠重力输送。

8.4.5禁止用空气对容器加压的方法输送涂料,只有在有控制的情况下,包括用减压装置限压,使之不超过容器的设计压力,才能靠情性气体加压输送涂料。8.4.6只有在连接管、容器或漫涂槽良好接地时,可燃涂料及有机溶剂才能注入金属容器或浸涂槽中。在注人的过程中,用电阻不大于1×10°α的导电体保持金属容器接地。8.5输送涂料的管路系统及其附属装置8.5.1转移涂料所用的设备,管道、管件、泵或仪表都必须符合所处理的液体的要求。8.5.2当从没槽顶部注人涂料时,送漆管的末端距槽底应在15cm之内,为防止虹吸,送漆管末端应装有一个单向阀。处理可燃涂料及有机溶剂时,槽体、管路系统及贮存槽之间都应用金属导线牢固地连接,并可靠接地。

8.5.3当用泵注涂料时,应有自动保护设施,以防止系统压力超过部件设计的工作压力。8.5.4浸涂槽液位应有限位装置,如溢流管等设施,防止对浸涂槽过量加料。8.5.5工作泵应与火灾探测装置或自动灭火系统联锁,以便在着火的情况下,能自动关闭工作泵。9消防

9.1没涂区应安装消防部门认可的火灾探测装置和自动喷淋灭火系统。9.2浸涂槽应有防止槽液溢出设施(见5.3)。9.3靠近漫涂区的地方应置备有效的能适用于扑灭涂料火灾的手提式灭火器。9.4对于容积大于0.6m或液体表面积大于1m2的大型漫槽应设置下列消防保护系统,以保护浸涂槽、滴漆板、刚漫过漆的工件、罩壳、风管等。a)泡沫灭火系统。在选用泡沫灭火剂时应考虑以下几方面:1)工艺特性:如浸涂槽内液面的自由高度。2)涂料及其对形成泡沫的影响。3)涂料中润湿剂的作用,它可能会阻止泡沫的形成。4)其他灭火剂对泡沫层的影响。b)二氧化碳灭火系统。

c)干式化学灭火系统。

d)气体灭火剂系统。

e)洒水灭火系统。

GB 17750—1999

9.5对于槽容积小于0.6m表面积小于1m2的散口小型槽应设置槽盖板或专用的灭火系统9.5.1盖板应是非燃烧体材料构成,盖住盖板时,与槽体重叠宽度至少应有2.5cm,并且翻边能扣在槽的周边上。

9.5.2用于支承盖板和操作机构的锚链或索链、所有的牵引装置、挂钩和其他固定装置必须是非燃烧的金属件。

9.5.3当浸涂槽不工作时,盖板应保持关闭状态。9.5.4对有滴漆板使滴漆返回浸涂槽的情况,应采取特殊的措施,防止来自喷淋器或其他滴落源的水从滴漆板流人浸涂槽。

10操作和维修

10.1在浸涂区内,尤其是滴漆板、滴漆盘,应定期清理,尽量减少可燃剩余物积累。在浸涂区内应允许使用可燃的覆盖层(薄纸、塑料膜等)和可剥性涂层,以便于理。当残余物在工作区、风管、风管排放点或其他邻近区积累太多的时候,所有的浸涂操作应中断,并实施清除,直到除净为止。10.2沾有涂料或溶剂的抹布等物用后应放人带盖的金属箱内,当班清除处理,严禁乱抛。10.3定期检查整个浸涂区,包括盖板、溢流管入口、排放出口、底部排放口、泵、阀、电线及电气设备、设备接地、通风系统和灭火设备,发现问题应立即解决,每月应至少检查一次。10.4清理浸涂设备应在通风设备开启时进行。所用的溶剂闪点应高于38℃或不小于浸涂涂料的闪点。

10.5“严禁烟火”警示牌应挂在靠近浸涂区最醒目的位置上。10.6浸涂设备停产维修时,若采用电焊、气焊、磨削设备等明火作业,应经企业安全技术部门审查批谁,严格执行动火安全制度,遵守安全操作规程。11培训

11.1所有浸涂作业人员应按照GB7691的培训规程进行专业培训,考核合格后,取得上岗合格证方可上岗操作。

输送链3m

图Al(a)

GB17750—1999

附录A

(标准的附录)

漫涂作业爆炸危险区域划分图

远于此处已不

再构成热气源

无抑制蒸气或通风的浸涂作业的爆炸危险区域划分图远于此处已不

再构成蒸气源

排风口

强制排风口

图 A1(b)

蒸气覆整层

液体表面

有抑制蒸气和通风的浸涂作业的爆炸危险区域划分图输送链

限制在激亮内的蒸气

烘干炉

滴漆板

图A2封闭浸涂作业的爆炸危险区域划分图453

GB17750—1999

开容器的爆炸危险区域划分图

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。