GB/T 311.6-2005

基本信息

标准号: GB/T 311.6-2005

中文名称:/IEC 60052:2002 高电压测量标准空气间隙

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

GB/T 311.6-2005/IEC 60052:2002.

1范围

GB/T 311.6规定测量电压用标准空气间隙的制造与使用,并适用于下列电压峰值的测量:

a)工频交流电压;

b)标准雷电冲击全波电压﹔

c)操作冲击电压;

d直流电压。

按照本标准制作和使用的空气间隙,主要用作高压测量系统的性能检验。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16927.1—1997高电压试验技术﹑第一部分:一般试验要求(eqv IEC 60060-1,1989)GB/T 16927.2—1997高电压试验技术第二部分:测量系统(eqv IEC 60060-2,1994)

3标准球间隙

标准球间隙是指按照本标准布置安装的一种峰值电压测量装置,两个球电极间相距最近的点称为放电点。图1和图2分别表明了两种典型的球间隙布置方式:1)垂直布置;2)水平布置。

3.1对球电极的要求.

标准球间隙包括两个直径D相同的金属球电极及球杆,操纵机构,绝缘支撑物以及连接到被测电压处的引线。球电极直径(以D表示)的标准尺寸数为:2—5—6.25-10—12.5—15--25—50—75一100---150和200 cm。两个球电极之间的距离称为球间隙距离(以S表示)。

球电极一般用紫铜或黄铜制造;当用铝制造时,在放电点区域(以放电点为中心直径为0.3D的球面区域)必须用紫铜或黄铜镶嵌。球面要光滑,曲率要均匀。

通常,仅仅当球电极第一次使用时才需要合适的仪器(如球面计)检测球电极的形状和尺寸。球电极的直径与所规定的标准之间的偏差,在球电极的任何地方都不大于2%。在放电点区域的

1范围

GB/T 311.6规定测量电压用标准空气间隙的制造与使用,并适用于下列电压峰值的测量:

a)工频交流电压;

b)标准雷电冲击全波电压﹔

c)操作冲击电压;

d直流电压。

按照本标准制作和使用的空气间隙,主要用作高压测量系统的性能检验。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16927.1—1997高电压试验技术﹑第一部分:一般试验要求(eqv IEC 60060-1,1989)GB/T 16927.2—1997高电压试验技术第二部分:测量系统(eqv IEC 60060-2,1994)

3标准球间隙

标准球间隙是指按照本标准布置安装的一种峰值电压测量装置,两个球电极间相距最近的点称为放电点。图1和图2分别表明了两种典型的球间隙布置方式:1)垂直布置;2)水平布置。

3.1对球电极的要求.

标准球间隙包括两个直径D相同的金属球电极及球杆,操纵机构,绝缘支撑物以及连接到被测电压处的引线。球电极直径(以D表示)的标准尺寸数为:2—5—6.25-10—12.5—15--25—50—75一100---150和200 cm。两个球电极之间的距离称为球间隙距离(以S表示)。

球电极一般用紫铜或黄铜制造;当用铝制造时,在放电点区域(以放电点为中心直径为0.3D的球面区域)必须用紫铜或黄铜镶嵌。球面要光滑,曲率要均匀。

通常,仅仅当球电极第一次使用时才需要合适的仪器(如球面计)检测球电极的形状和尺寸。球电极的直径与所规定的标准之间的偏差,在球电极的任何地方都不大于2%。在放电点区域的

标准图片预览

标准内容

ICS19.080

中华人民共和国国家标准

GB/T311.6--2005/IEC60052:2002代替GB/T311.6-1983

高电压测量标准空气间隙

Voltage measurement by means of standard air gaps(IEC60052:2002,IDT)

2005-02-06发布

050928074608

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2005-12-01实施

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002前言

2规范性引用文件

3标准球间隙

3.1对球电极的要求

3.2测量用球间隙的一般布置

3.3球间隙布置的连接线

4球间隙的使用

4.1球电极表面状况

4.3电压测量

5表2和表3中的放电电压值

5.1表2和表3中数值的准确度

5.2大气密度校正因数

5.3湿度校正因数

6测量直流电压的标准——棒对棒间隙6.1棒对棒间隙的典型布置

6.2参考电压值

6.3校准方法

7用标准空气间隙例行校核认可的测量系统附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

附录C(资料性附录)

附录D(资料性附录)

参考文献

试验校准的范围·

由一些国家标准和其他资料来源获得表2和表3放电电压值的方法.14照射源·

球间隙的校准和不确定度

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002本标准是根据IEC60052:2002《高电压测量标准空气间隙》对GB311.6—1983《高电压试验技术第6部分:测量球隙》进行修订的。本标准等同采用IEC60052:2002。本标准和GB311.6一1983相比,技术上作了较大改动,“范围”内增加了操作冲击电压,增加了测量直流电压的标准棒对棒间隙,大气条件校正采用的方法增加了对大气湿度的校正等。本标准从实施之日起,代替GB311.6—1983。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由全国高压试验技术和绝缘配合标委会高压试验分委会归口。本标准起草单位:武汉高压研究所。本标准主要起草人:万启发、雷民,王建生、钟连宏、谷莉莉、陈勇、张祥贵、高骏。本标准1964年首次发布,1983年第一次修订后编号为GB311.6一1983。1范围

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002高电压测量标准空气间隙

本标准规定测量电压用标准空气间隙的制造与使用,并适用于下列电压峰值的测量:a)工频交流电压;

b)标准雷电冲击全波电压:

c)操作冲击电压;

d)直流电压。

按照本标准制作和使用的空气间隙,主要用作高压测量系统的性能检验。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求(eqvIEC60060-1:1989)GB/T16927.2—1997高电压试验技术第二部分:测量系统(eqvIEC60060-2:1994)3标准球间隙

标准球间隙是指按照本标准布置安装的一种峰值电压测量装置,两个球电极间相距最近的点称为放电点。图1和图2分别表明了两种典型的球间隙布置方式:1)垂直布置;2)水平布置。3.1对球电极的要求

标准球间隙包括两个直径D相同的金属球电极及球杆,操纵机构、绝缘支撑物以及连接到被测电压处的引线。球电极直径(以D表示)的标准尺寸数为:2—5—6.25—10—12.5—15—25—50—75—100-150和200cm。两个球电极之间的距离称为球间隙距离(以S表示)。球电极一般用紫铜或黄铜制造;当用铝制造时,在放电点区域(以放电点为中心直径为0.3D的球面区域)必须用紫铜或黄铜镶嵌。球面要光滑,曲率要均匀。通常,仅仅当球电极第一次使用时才需要合适的仪器(如球面计)检测球电极的形状和尺寸。球电极的直径与所规定的标准之间的偏差,在球电极的任何地方都不大于2%。在放电点区域的球电极表面应避免表面不规则性,表面粗糙度Rmx须小于10μm。使用球间隙时,对表面的检查通常用触摸和目测方法。不相邻的半球上小的损伤不影响球间隙的放电特性。3.2测量用球间隙的一般布置

3.2.1垂直间隙

当球间隙垂直布置时,高压球的球柄应无锐边和尖角,在等于D的长度上,柄的直径应不超过0.2D。如果在球柄的端部采用电晕屏蔽球,则屏蔽球的最大直径应不大于0.5D,且与高压球放电点的距离至少应为2D。

接地球的球柄和传动机构的影响较小,其尺寸大小不太重要。图1给出了典型垂直球间隙布置及各元件的尺寸范围。3.2.2水平间

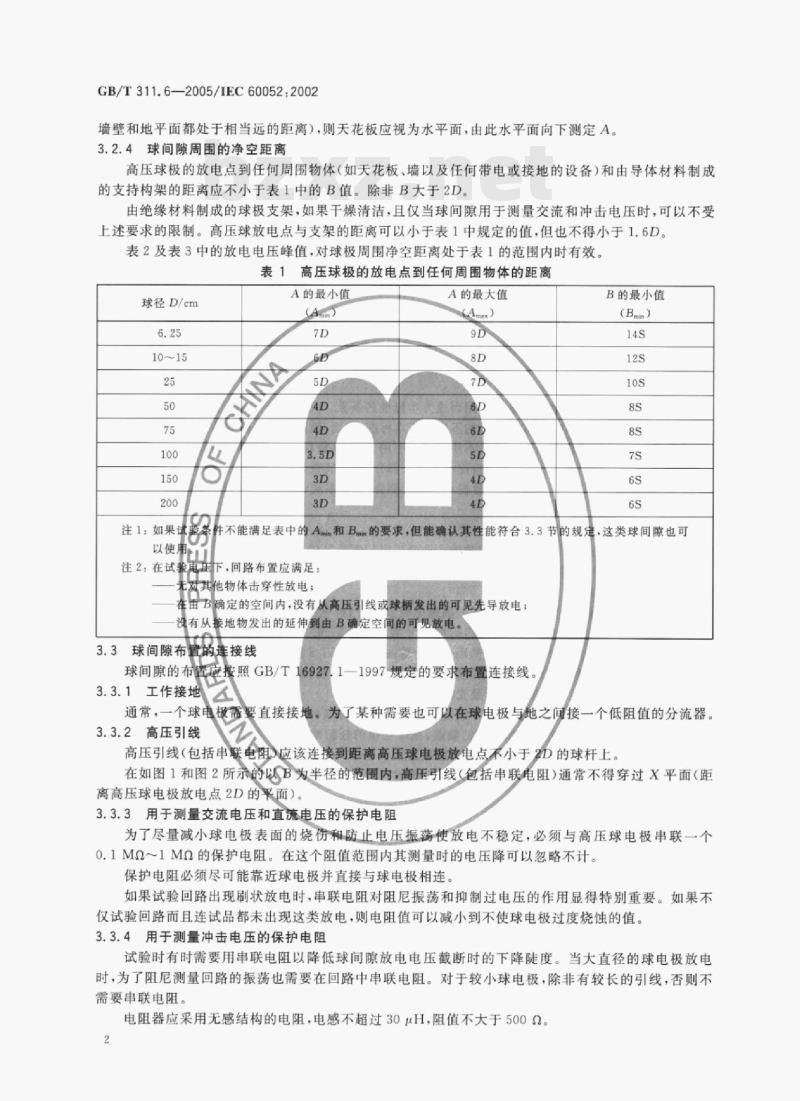

当球间隙水平布置时,典型球间隙的尺寸范围由图2给出。3.2.3球间隙的高度

在实验室水平地面上,高压球极放电点的高度A应在表1给出的范围内如果球间隙的接地球极安装在天花板上且距离天花板与离其他接地平面的距离相比是最近的(如1

GB/T311.6-2005/IEC60052.2002墙壁和地平面都处于相当远的距离),则天花板应视为水平面,由此水平面向下测定A。3.2.4球间隙周围的净空距离

高压球极的放电点到任何周围物体(如天花板、墙以及任何带电或接地的设备)和由导体材料制成的支持构架的距离应不小于表1中的B值。除非B大于2D。由绝缘材料制成的球极支架,如果干燥清洁,且仅当球间隙用于测量交流和冲击电压时,可以不受上述要求的限制。高压球放电点与支架的距离可以小于表1中规定的值,但也不得小于1.6D。表2及表3中的放电电压峰值,对球极周围净空距离处于表1的范围内时有效。表1高压球极的放电点到任何周围物体的距离球径D/em

A的最小值

A的最大值

(Amax)

B的最小值

(Bmi)

注1:如果试验条件不能满足表中的A和B的要求,但能确认其性能符合3.3节的规定,这类球间隙也可以使用

注2:在试验电压下,回路布置应满足:无对具他物体击穿性放电:

在由B确定的空间内,没有从高压引线或球柄发出的可见先导放电:没有从接地物发出的延伸到由B确定空间的可见放电。3.3球间隙布置的连接线

球间隙的布置应接照GB/T16927.1—1997规定的要求布置连接线3.3.1工作接地

通常,一个球电极需要直接接地。为了某种需要也可以在球电极与地之间接一个低阻值的分流器。3.3.2高压引线

高压引线(包括申联电阻应该连接到距离高压球电极放电点不小于2D的球杆上。在如图1和图2所示的以B为半径的范围内,高压引线(包括串联电阻)通常不得穿过X平面(距离高压球电极放电点2D的平面)。3.3.3用于测量交流电压和直流电压的保护电阻为了尽量减小球电极表面的烧伤和防止电压振荡使放电不稳定,必须与高压球电极串联一个0.1MQ~1MQ的保护电阻。在这个阻值范围内其测量时的电压降可以忽略不计。保护电阻必须尽可能靠近球电极并直接与球电极相连。如果试验回路出现刷状放电时,串联电阻对阻尼振荡和抑制过电压的作用显得特别重要。如果不仅试验回路而且连试品都未出现这类放电,则电阻值可以减小到不使球电极过度烧蚀的值。3.3.4用于测量冲击电压的保护电阻试验时有时需要用串联电阻以降低球间隙放电电压截断时的下降陡度。当大直径的球电极放电时,为了阻尼测量回路的振荡也需要在回路中串联电阻。对于较小球电极,除非有较长的引线,否则不需要串联电阻。

电阻器应采用无感结构的电阻,电感不超过30μH,阻值不大于5002。2

回路中电阻的安装位置见3.3.3。4球间隙的使用

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙是IEC标准测量装置。惯用偏差(CB/T16927.1一1997)在工频交流和雷电冲击电压下小于1%:在操作冲击电压下小于1.5%。惯用偏差的大小受球电极表面状况,自由电子(充分照射)的存在和测量方法的影响。

4.1球电极表面状况

球电极表面特别是放电点附近必须保持清洁和干燥,但不必抛光。由于长期使用,球电极表面变得粗糙和起痕。这时可以用细砂纸磨擦和用不起毛的布清去灰尘,油迹需用溶剂清除。如果球电极变得非常粗糙或痕迹很深,必须进行修理和更换。相对湿度较高的潮湿空气可能使球电极放电点的表面结露而影响测量结果的稳定性。球电极放电点区域之外的轻微损坏不会影响球间隙的放电特性。4.2照射

球电极的放电电压受加压瞬间间隙中自由电子的影响。标准球间隙在规定的惯用偏差不能满足要求时必须进行照射。

通常,冲击电压发生器间隙发出的光对球间隙的直接照射或工频交流出现电晕的情况下可以不需要照射。

有两种情况是必须采取照射的:1)测量低于50kV峰值电压,无论球电极直径大小2)球电极直径12.5cm及其以下,无论测量电压大小。附加照射的布置方法见附录C。如果没有照射源,表2和表3中的值将存在较大的不确定度。4.3电压测量

用球间隙作为标准空气间隙测量试验回路中的电压时,就要建立被测电压与控制回路中电压表指示之间的关系或者建立被测电压和适当的测量系统低压侧相连的测量装置上得到的电压峰值之间的关系。球电极之间的间距将由与电压测量的总不确定度相一致的方法来测量。如果回路有任何变化(它不同于球电极冷间间隙的微小的变化),这种关系将变化,除非有证据证明它们之间的关系没有变化。

4.3.1工频交流电压峰值测量

初始加电压时龟压的幅值应足够低以便不要引起放电。然后缓慢地升高电压,以便准确读取间隙放电瞬间低压侧电压表的读数。连续放电至少10款,求取放电电压平均值和惯用偏差惯用偏差的值应小于放电电压平均值的1%。

相邻两次放电的间隔时间应不小于30s。4.3.2雷电冲击全波和操作冲击电压峰值测量应确定50%放电电压U5和惯用偏差。对雷电冲击全波电压,惯用偏差应不大于1%,对操作冲击电压,惯用偏差应不大于1.5%。可以采用多级法确定上述数值。以预期放电电压的1%左右为级差,施加五级电压,每级加压至少10次以获取U和检验惯用偏差。

也可用升降法求取需要的数值,试验中以预期的Us电压的1%左右为电压级,加压次数最少为20次

对雷电冲击电压,惯用偏差判据的检验应以U品一1%的电压水平加电压15次,对操作冲击则以U0一1.5%的电压加电压15次:加压过程中放电不应多于2次。相邻两次放电的间隔时间不能小于30s。注:在某种试验中,如果球间隙要在一定的间隙范围内使用,应在最小和最大间隙距离下检验惯用偏差。3

GB/T311.6—2005/IEC60052:20024.3.3直流电压测量

通常不推荐将球间隙用作直流电压测量。因为当空气中有灰尘或纤维性物质时,球间隙在直流电压下的放电出现不稳定和放电电压较低。在湿度范围为1g/m2~13g/m2时,推荐用棒对棒间隙测量直流电压

如果没有棒对棒间隙,推荐按以下步骤使用球间隙:使间隙的空气流通,间隙中的风速保持至少3m/s,然后从较低电压开始升压。缓慢地升高电压,以便准确读取间隙放电瞬间低压侧电压表的读数。

放电最稳定的电压值如表2所示。注:球间隙放电电压不确定的特点,可能要求施加很多次电压试验,直到确定稳定的电压为止。表2和表3中的放电电压值免费标准下载网bzxz

在标准大气条件下不同球间隙距离的放电电压值由表2和表3中给出。标准大气条件为:

气温to=20℃

气压b=101.3kPa

表2和表3中的放电电压值是在绝对湿度为5g/m~12g/m(平均8.5g/m2)的条件下获得的。表2给出了下列电压的放电电压峰值(冲击电压为U50),单位为kV:工频交流电压;

负极性雷电冲击全波和操作冲击电压一正负极性的直流电压。

表3给出了下列电压的放电电压峰值(冲击电压为U5),单位为kV:正极性雷电冲击全波和操作冲击电压。表2和表3中的结果不适用于低于10kV以下的冲击电压测量。注:附录A和附录B给出了表2和表3中电压值的实验电压范围,其不确定度在5.1给出的限度内。5.1表2和表3中数值的准确度

表2和表3中的电压值可以作为国际一致同意的参考测量标准。5.1.1交流和冲击电压

表2和表3中的放电电压值,在不低手95%置信度的水平下其不确定度为3%。表2和表3中给出了间隙在0.5D和0.75D之间的间隙距离对应的一些放电电压值(括号中的数值),这些值的置信度水平未确定。如果间隙与球径之比非常小,则很难对球间隙进行准确的测量和调整,建议球间隙不小于0.05D。5.1.2直流电压

目前没有足够的资料来评价直流电压值的不确定度。5.2大气密度校正因数

在大气条件与前述规定不同时,与给定间隙距离对应的放电电压值可由表2、表3中的电压值乘以校正因数后求得。相对大气密度校正因数即相对大气密度由式(1)计算:=(b/b)(273+t)/(273+t)

式中:

—大气密度校正因数;

一测量时的大气压力,kPa(mbar);6

bo-参考标准大气压力,101.3kPa(1013mbar);测量时的大气温度,℃;

to—参考标准大气温度,20℃。4

++**·(1)

5.3湿度校正因数

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙的放电电压随绝对湿度的增加以0.2%/(g/m)的比率增加。表2和表3中的放电电压值是在平均绝对湿度为8.5g/m下获得的,在进行测量时表2和表3中的放电电压值必须进行湿度校正,即表2和表3中的放电电压值乘以湿度校正因数。湿度校正因数由式(2)计算:

k=1+0.002(h/8-8.5)

式中:

h——测量时的绝对湿度,g/m;—测量时的相对大气密度。

+-*++++*+*++++*+**++*+*+++++*(2)表2放电电压峰值(对冲击电压为U5值)kV,适用于工频交流电压、负极性雷电冲击全波和操作冲击电压、正负极性直流电压球间隙距高/

(82.5)(87.5)

(88.5)(95.0)

球径/cm

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙距离/

(150)

表2(续)

(195)

球径/cm

(219)

(229)

(289)

(802)

(314)

(326)

(337)

(347)

(366)

(540)

(565)

(585)

(605)

(625)

(640)

(655)

670)

(775)

(800)

(850)

(895)

(1060)

(1/110)

(1160)

(1200)

(1230)

(1490)

(1540)

(1580)

(1660)

(1730)

(1800)

(1940)

(2020)

(2100)

(2180)

(2250)

GB/T311.62005/IEC60052.2002

表3放电电压峰值(冲击电压为U5值)kV,适用于正极性雷电冲击全波和操作冲击电压球间隙距离

(81.0)

(915

(115)

(139)

球径/em

GB/T311.6-2005/IEC60052:2002球间隙距离/

表3(续)

(203)

(212)

球径/em

(249)

(337)

(362)

(385)

(395)

(620)

(640)

(680)

(715)

(810)

(835)

(890)

(1100)

(1020)

(1150)

(1200)

(1240)

(1280)

(1530)

(1580)

(1630)

(1720)

(1790)

(2030)

(1860)9

(2120)

(2200)

(2280)

(2350)

6测量直流电压的标准——棒对棒间隙6.1棒对棒间隙的典型布置

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002棒对棒间隙的典型布置如图3(a)(垂直间隙)或图3(b)(水平间隙)所示。棒电极应以钢或黄铜材料制造,截面为15mm×25mm的长方形,且两根棒电极必须布置在一条轴线上。棒电极的端部为直角且棱边不在轴线上。高压棒电极的端部到接地体和墙壁(不包括接地平板)的距离应不小于5m。6.2参考电压值

标准大气条件下无论是垂直间隙还是水平间隙的正、负极性直流放电电压都可由式(3)给出:U。=2+0.534d

式中:

U。放电电压,kV;

d间隙距离,mm。

.(3)

由式(3)计算的放电电压U,在置信度不低于95%的水平下的不确定度为3%。其适用的范围间隙距离为250mm~2500mm,且湿度为1g/m~13g/m2。棒对棒间隙不能在间隙距离小于250mm时用作认可的测定装置,因为此时没有预放电流柱。距离大于2500mm时由于没有足够的试验来验证,因此也不能作为标准测量装置来使用。6.3校准方法

设定棒电极距离d,并对间隙施加电压。大约在1min左右将电压升至放电电压的75%~100%。在校准状态下,读取待校准测量装置在间隙火花放电瞬间的电压值,经过标准大气条件校正,取10次的平均值由式(3)给出。这个电压必须考虑实际大气条件的大气密度8(参见5.2)和湿度校止因数k。湿度校正因数由式(4)给出:

k=1+0.014(h/8-11)

式中:

h——测量时的绝对湿度,g/m;。测量时的大气相对密度。

式(4)适用的范围为1g/m2~13g/m。..4)

实际大气温度t、气压6和湿度h条件下的放电电压U可以由式(5)转换到标准参考大气条件下的值:

U。=U/(8xk)

式中:

U-测量时的放电电压值,kV

8—密度校正因数;

k—湿度校正因数。

7用标准空气间隙例行校核认可的测量系统(5)

当例行反复校核同一认可的测量系统时,在任何大气条件下检测经校正到标准参考大气条件后的放电电压值,可以认为不确定度小于3%。然而,当对同一认可系统的特性检验重复进行时,相继测量值之间的差别在对所有大气条件进行校正后,可望显著小于3%。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T311.6--2005/IEC60052:2002代替GB/T311.6-1983

高电压测量标准空气间隙

Voltage measurement by means of standard air gaps(IEC60052:2002,IDT)

2005-02-06发布

050928074608

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2005-12-01实施

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002前言

2规范性引用文件

3标准球间隙

3.1对球电极的要求

3.2测量用球间隙的一般布置

3.3球间隙布置的连接线

4球间隙的使用

4.1球电极表面状况

4.3电压测量

5表2和表3中的放电电压值

5.1表2和表3中数值的准确度

5.2大气密度校正因数

5.3湿度校正因数

6测量直流电压的标准——棒对棒间隙6.1棒对棒间隙的典型布置

6.2参考电压值

6.3校准方法

7用标准空气间隙例行校核认可的测量系统附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

附录C(资料性附录)

附录D(资料性附录)

参考文献

试验校准的范围·

由一些国家标准和其他资料来源获得表2和表3放电电压值的方法.14照射源·

球间隙的校准和不确定度

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002本标准是根据IEC60052:2002《高电压测量标准空气间隙》对GB311.6—1983《高电压试验技术第6部分:测量球隙》进行修订的。本标准等同采用IEC60052:2002。本标准和GB311.6一1983相比,技术上作了较大改动,“范围”内增加了操作冲击电压,增加了测量直流电压的标准棒对棒间隙,大气条件校正采用的方法增加了对大气湿度的校正等。本标准从实施之日起,代替GB311.6—1983。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为资料性附录。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由全国高压试验技术和绝缘配合标委会高压试验分委会归口。本标准起草单位:武汉高压研究所。本标准主要起草人:万启发、雷民,王建生、钟连宏、谷莉莉、陈勇、张祥贵、高骏。本标准1964年首次发布,1983年第一次修订后编号为GB311.6一1983。1范围

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002高电压测量标准空气间隙

本标准规定测量电压用标准空气间隙的制造与使用,并适用于下列电压峰值的测量:a)工频交流电压;

b)标准雷电冲击全波电压:

c)操作冲击电压;

d)直流电压。

按照本标准制作和使用的空气间隙,主要用作高压测量系统的性能检验。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求(eqvIEC60060-1:1989)GB/T16927.2—1997高电压试验技术第二部分:测量系统(eqvIEC60060-2:1994)3标准球间隙

标准球间隙是指按照本标准布置安装的一种峰值电压测量装置,两个球电极间相距最近的点称为放电点。图1和图2分别表明了两种典型的球间隙布置方式:1)垂直布置;2)水平布置。3.1对球电极的要求

标准球间隙包括两个直径D相同的金属球电极及球杆,操纵机构、绝缘支撑物以及连接到被测电压处的引线。球电极直径(以D表示)的标准尺寸数为:2—5—6.25—10—12.5—15—25—50—75—100-150和200cm。两个球电极之间的距离称为球间隙距离(以S表示)。球电极一般用紫铜或黄铜制造;当用铝制造时,在放电点区域(以放电点为中心直径为0.3D的球面区域)必须用紫铜或黄铜镶嵌。球面要光滑,曲率要均匀。通常,仅仅当球电极第一次使用时才需要合适的仪器(如球面计)检测球电极的形状和尺寸。球电极的直径与所规定的标准之间的偏差,在球电极的任何地方都不大于2%。在放电点区域的球电极表面应避免表面不规则性,表面粗糙度Rmx须小于10μm。使用球间隙时,对表面的检查通常用触摸和目测方法。不相邻的半球上小的损伤不影响球间隙的放电特性。3.2测量用球间隙的一般布置

3.2.1垂直间隙

当球间隙垂直布置时,高压球的球柄应无锐边和尖角,在等于D的长度上,柄的直径应不超过0.2D。如果在球柄的端部采用电晕屏蔽球,则屏蔽球的最大直径应不大于0.5D,且与高压球放电点的距离至少应为2D。

接地球的球柄和传动机构的影响较小,其尺寸大小不太重要。图1给出了典型垂直球间隙布置及各元件的尺寸范围。3.2.2水平间

当球间隙水平布置时,典型球间隙的尺寸范围由图2给出。3.2.3球间隙的高度

在实验室水平地面上,高压球极放电点的高度A应在表1给出的范围内如果球间隙的接地球极安装在天花板上且距离天花板与离其他接地平面的距离相比是最近的(如1

GB/T311.6-2005/IEC60052.2002墙壁和地平面都处于相当远的距离),则天花板应视为水平面,由此水平面向下测定A。3.2.4球间隙周围的净空距离

高压球极的放电点到任何周围物体(如天花板、墙以及任何带电或接地的设备)和由导体材料制成的支持构架的距离应不小于表1中的B值。除非B大于2D。由绝缘材料制成的球极支架,如果干燥清洁,且仅当球间隙用于测量交流和冲击电压时,可以不受上述要求的限制。高压球放电点与支架的距离可以小于表1中规定的值,但也不得小于1.6D。表2及表3中的放电电压峰值,对球极周围净空距离处于表1的范围内时有效。表1高压球极的放电点到任何周围物体的距离球径D/em

A的最小值

A的最大值

(Amax)

B的最小值

(Bmi)

注1:如果试验条件不能满足表中的A和B的要求,但能确认其性能符合3.3节的规定,这类球间隙也可以使用

注2:在试验电压下,回路布置应满足:无对具他物体击穿性放电:

在由B确定的空间内,没有从高压引线或球柄发出的可见先导放电:没有从接地物发出的延伸到由B确定空间的可见放电。3.3球间隙布置的连接线

球间隙的布置应接照GB/T16927.1—1997规定的要求布置连接线3.3.1工作接地

通常,一个球电极需要直接接地。为了某种需要也可以在球电极与地之间接一个低阻值的分流器。3.3.2高压引线

高压引线(包括申联电阻应该连接到距离高压球电极放电点不小于2D的球杆上。在如图1和图2所示的以B为半径的范围内,高压引线(包括串联电阻)通常不得穿过X平面(距离高压球电极放电点2D的平面)。3.3.3用于测量交流电压和直流电压的保护电阻为了尽量减小球电极表面的烧伤和防止电压振荡使放电不稳定,必须与高压球电极串联一个0.1MQ~1MQ的保护电阻。在这个阻值范围内其测量时的电压降可以忽略不计。保护电阻必须尽可能靠近球电极并直接与球电极相连。如果试验回路出现刷状放电时,串联电阻对阻尼振荡和抑制过电压的作用显得特别重要。如果不仅试验回路而且连试品都未出现这类放电,则电阻值可以减小到不使球电极过度烧蚀的值。3.3.4用于测量冲击电压的保护电阻试验时有时需要用串联电阻以降低球间隙放电电压截断时的下降陡度。当大直径的球电极放电时,为了阻尼测量回路的振荡也需要在回路中串联电阻。对于较小球电极,除非有较长的引线,否则不需要串联电阻。

电阻器应采用无感结构的电阻,电感不超过30μH,阻值不大于5002。2

回路中电阻的安装位置见3.3.3。4球间隙的使用

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙是IEC标准测量装置。惯用偏差(CB/T16927.1一1997)在工频交流和雷电冲击电压下小于1%:在操作冲击电压下小于1.5%。惯用偏差的大小受球电极表面状况,自由电子(充分照射)的存在和测量方法的影响。

4.1球电极表面状况

球电极表面特别是放电点附近必须保持清洁和干燥,但不必抛光。由于长期使用,球电极表面变得粗糙和起痕。这时可以用细砂纸磨擦和用不起毛的布清去灰尘,油迹需用溶剂清除。如果球电极变得非常粗糙或痕迹很深,必须进行修理和更换。相对湿度较高的潮湿空气可能使球电极放电点的表面结露而影响测量结果的稳定性。球电极放电点区域之外的轻微损坏不会影响球间隙的放电特性。4.2照射

球电极的放电电压受加压瞬间间隙中自由电子的影响。标准球间隙在规定的惯用偏差不能满足要求时必须进行照射。

通常,冲击电压发生器间隙发出的光对球间隙的直接照射或工频交流出现电晕的情况下可以不需要照射。

有两种情况是必须采取照射的:1)测量低于50kV峰值电压,无论球电极直径大小2)球电极直径12.5cm及其以下,无论测量电压大小。附加照射的布置方法见附录C。如果没有照射源,表2和表3中的值将存在较大的不确定度。4.3电压测量

用球间隙作为标准空气间隙测量试验回路中的电压时,就要建立被测电压与控制回路中电压表指示之间的关系或者建立被测电压和适当的测量系统低压侧相连的测量装置上得到的电压峰值之间的关系。球电极之间的间距将由与电压测量的总不确定度相一致的方法来测量。如果回路有任何变化(它不同于球电极冷间间隙的微小的变化),这种关系将变化,除非有证据证明它们之间的关系没有变化。

4.3.1工频交流电压峰值测量

初始加电压时龟压的幅值应足够低以便不要引起放电。然后缓慢地升高电压,以便准确读取间隙放电瞬间低压侧电压表的读数。连续放电至少10款,求取放电电压平均值和惯用偏差惯用偏差的值应小于放电电压平均值的1%。

相邻两次放电的间隔时间应不小于30s。4.3.2雷电冲击全波和操作冲击电压峰值测量应确定50%放电电压U5和惯用偏差。对雷电冲击全波电压,惯用偏差应不大于1%,对操作冲击电压,惯用偏差应不大于1.5%。可以采用多级法确定上述数值。以预期放电电压的1%左右为级差,施加五级电压,每级加压至少10次以获取U和检验惯用偏差。

也可用升降法求取需要的数值,试验中以预期的Us电压的1%左右为电压级,加压次数最少为20次

对雷电冲击电压,惯用偏差判据的检验应以U品一1%的电压水平加电压15次,对操作冲击则以U0一1.5%的电压加电压15次:加压过程中放电不应多于2次。相邻两次放电的间隔时间不能小于30s。注:在某种试验中,如果球间隙要在一定的间隙范围内使用,应在最小和最大间隙距离下检验惯用偏差。3

GB/T311.6—2005/IEC60052:20024.3.3直流电压测量

通常不推荐将球间隙用作直流电压测量。因为当空气中有灰尘或纤维性物质时,球间隙在直流电压下的放电出现不稳定和放电电压较低。在湿度范围为1g/m2~13g/m2时,推荐用棒对棒间隙测量直流电压

如果没有棒对棒间隙,推荐按以下步骤使用球间隙:使间隙的空气流通,间隙中的风速保持至少3m/s,然后从较低电压开始升压。缓慢地升高电压,以便准确读取间隙放电瞬间低压侧电压表的读数。

放电最稳定的电压值如表2所示。注:球间隙放电电压不确定的特点,可能要求施加很多次电压试验,直到确定稳定的电压为止。表2和表3中的放电电压值免费标准下载网bzxz

在标准大气条件下不同球间隙距离的放电电压值由表2和表3中给出。标准大气条件为:

气温to=20℃

气压b=101.3kPa

表2和表3中的放电电压值是在绝对湿度为5g/m~12g/m(平均8.5g/m2)的条件下获得的。表2给出了下列电压的放电电压峰值(冲击电压为U50),单位为kV:工频交流电压;

负极性雷电冲击全波和操作冲击电压一正负极性的直流电压。

表3给出了下列电压的放电电压峰值(冲击电压为U5),单位为kV:正极性雷电冲击全波和操作冲击电压。表2和表3中的结果不适用于低于10kV以下的冲击电压测量。注:附录A和附录B给出了表2和表3中电压值的实验电压范围,其不确定度在5.1给出的限度内。5.1表2和表3中数值的准确度

表2和表3中的电压值可以作为国际一致同意的参考测量标准。5.1.1交流和冲击电压

表2和表3中的放电电压值,在不低手95%置信度的水平下其不确定度为3%。表2和表3中给出了间隙在0.5D和0.75D之间的间隙距离对应的一些放电电压值(括号中的数值),这些值的置信度水平未确定。如果间隙与球径之比非常小,则很难对球间隙进行准确的测量和调整,建议球间隙不小于0.05D。5.1.2直流电压

目前没有足够的资料来评价直流电压值的不确定度。5.2大气密度校正因数

在大气条件与前述规定不同时,与给定间隙距离对应的放电电压值可由表2、表3中的电压值乘以校正因数后求得。相对大气密度校正因数即相对大气密度由式(1)计算:=(b/b)(273+t)/(273+t)

式中:

—大气密度校正因数;

一测量时的大气压力,kPa(mbar);6

bo-参考标准大气压力,101.3kPa(1013mbar);测量时的大气温度,℃;

to—参考标准大气温度,20℃。4

++**·(1)

5.3湿度校正因数

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙的放电电压随绝对湿度的增加以0.2%/(g/m)的比率增加。表2和表3中的放电电压值是在平均绝对湿度为8.5g/m下获得的,在进行测量时表2和表3中的放电电压值必须进行湿度校正,即表2和表3中的放电电压值乘以湿度校正因数。湿度校正因数由式(2)计算:

k=1+0.002(h/8-8.5)

式中:

h——测量时的绝对湿度,g/m;—测量时的相对大气密度。

+-*++++*+*++++*+**++*+*+++++*(2)表2放电电压峰值(对冲击电压为U5值)kV,适用于工频交流电压、负极性雷电冲击全波和操作冲击电压、正负极性直流电压球间隙距高/

(82.5)(87.5)

(88.5)(95.0)

球径/cm

GB/T311.62005/IEC60052.2002

球间隙距离/

(150)

表2(续)

(195)

球径/cm

(219)

(229)

(289)

(802)

(314)

(326)

(337)

(347)

(366)

(540)

(565)

(585)

(605)

(625)

(640)

(655)

670)

(775)

(800)

(850)

(895)

(1060)

(1/110)

(1160)

(1200)

(1230)

(1490)

(1540)

(1580)

(1660)

(1730)

(1800)

(1940)

(2020)

(2100)

(2180)

(2250)

GB/T311.62005/IEC60052.2002

表3放电电压峰值(冲击电压为U5值)kV,适用于正极性雷电冲击全波和操作冲击电压球间隙距离

(81.0)

(915

(115)

(139)

球径/em

GB/T311.6-2005/IEC60052:2002球间隙距离/

表3(续)

(203)

(212)

球径/em

(249)

(337)

(362)

(385)

(395)

(620)

(640)

(680)

(715)

(810)

(835)

(890)

(1100)

(1020)

(1150)

(1200)

(1240)

(1280)

(1530)

(1580)

(1630)

(1720)

(1790)

(2030)

(1860)9

(2120)

(2200)

(2280)

(2350)

6测量直流电压的标准——棒对棒间隙6.1棒对棒间隙的典型布置

GB/T311.6—2005/IEC60052:2002棒对棒间隙的典型布置如图3(a)(垂直间隙)或图3(b)(水平间隙)所示。棒电极应以钢或黄铜材料制造,截面为15mm×25mm的长方形,且两根棒电极必须布置在一条轴线上。棒电极的端部为直角且棱边不在轴线上。高压棒电极的端部到接地体和墙壁(不包括接地平板)的距离应不小于5m。6.2参考电压值

标准大气条件下无论是垂直间隙还是水平间隙的正、负极性直流放电电压都可由式(3)给出:U。=2+0.534d

式中:

U。放电电压,kV;

d间隙距离,mm。

.(3)

由式(3)计算的放电电压U,在置信度不低于95%的水平下的不确定度为3%。其适用的范围间隙距离为250mm~2500mm,且湿度为1g/m~13g/m2。棒对棒间隙不能在间隙距离小于250mm时用作认可的测定装置,因为此时没有预放电流柱。距离大于2500mm时由于没有足够的试验来验证,因此也不能作为标准测量装置来使用。6.3校准方法

设定棒电极距离d,并对间隙施加电压。大约在1min左右将电压升至放电电压的75%~100%。在校准状态下,读取待校准测量装置在间隙火花放电瞬间的电压值,经过标准大气条件校正,取10次的平均值由式(3)给出。这个电压必须考虑实际大气条件的大气密度8(参见5.2)和湿度校止因数k。湿度校正因数由式(4)给出:

k=1+0.014(h/8-11)

式中:

h——测量时的绝对湿度,g/m;。测量时的大气相对密度。

式(4)适用的范围为1g/m2~13g/m。..4)

实际大气温度t、气压6和湿度h条件下的放电电压U可以由式(5)转换到标准参考大气条件下的值:

U。=U/(8xk)

式中:

U-测量时的放电电压值,kV

8—密度校正因数;

k—湿度校正因数。

7用标准空气间隙例行校核认可的测量系统(5)

当例行反复校核同一认可的测量系统时,在任何大气条件下检测经校正到标准参考大气条件后的放电电压值,可以认为不确定度小于3%。然而,当对同一认可系统的特性检验重复进行时,相继测量值之间的差别在对所有大气条件进行校正后,可望显著小于3%。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。