GB 15146.9-1994

基本信息

标准号: GB 15146.9-1994

中文名称:反应堆外易裂变材料的核临界安全 核临界事故探测与报警系统的性能及检验要求

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1994-01-02

实施日期:1995-10-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:231141

相关标签: 反应堆 裂变 材料 临界 安全 事故 探测 报警 系统 性能 检验

标准分类号

标准ICS号:能源和热传导工程>>核能工程>>27.120.30裂变物质

中标分类号:能源、核技术>>能源、核技术综合>>F09卫生、安全、劳动保护

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:平装16开, 页数:9, 字数:13千字

标准价格:10.0 元

出版日期:1995-10-01

相关单位信息

首发日期:1994-12-22

复审日期:2004-10-14

起草人:姜德熙、章晓剑

起草单位:中国原子能科学研究院

归口单位:全国核能标准化技术委员会

提出单位:中国核工业总公司

发布部门:国家技术监督局

主管部门:中国核工业集团公司

标准简介

本标准规定了临界事故探测及报警系统的性能和检验要求。本标准适用于所有与钚、富集铀及其他易裂变材料有关的可能发生临界事故的操作场所或设施。本标准不适用于那些运行仪表已满足本标准的要求的设施,如反应堆或临界装置。本标准主要涉及对γ辐射率敏感的系统。临界事故报警系统的具体特性应满足GB12787的规定。 GB 15146.9-1994 反应堆外易裂变材料的核临界安全 核临界事故探测与报警系统的性能及检验要求 GB15146.9-1994 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

反应堆外易裂变材料的核临界安全核临界事故探测与报警系统的

性能及检验要求

Nuclear criticality safety for fissile materialsoutside reactor

Performance and testing requirementsfor nuclear criticality detection and alarm systemsGB 15146.9--94

本标准等效采用国际标准ISO7753(1987)《核能--关于临界事故探测与报警系统的性能及检验要求》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了临界事故探测及报奢系统的性能和检验要求。本标准适用于所有与环、富集铀及其他易裂变材料有关的可能发生临界事故的操作场所或设施。本标准不适用于那些运行仪表已满足本标准的要求的设施,如反应堆或临界装置。本标准主要涉及对辐射率敏感的系统。临界事故报警系统的具体特性应满足GB12787的规定。2引用标准

GB12787临界事故报警设备

3术语

3.1临界事故criticality accident意外发生的自持或发散的中子链式反应所引起的能量释放事件。3.2所关心的最小临界事故minimum accidentof concern要求所设置的临界事故报警系统必须探测到的最小临界事故。本标准中,将所关心的最小临界事故规定为:在无屏蔽的条件下,60s内在距反应物体2m处的自由空气中所引起的中子和辐射的总吸收剂量为0.2Gyl。

注:1)对以往临界事故的研究表明,如果发生临界事故,则其辐射强度一般均超过0.2Gy这一量值;当然,对于那种实际上不大可能发生的、其功率增长非常缓慢的临界事故,其辐射强度可能达不到这一量值。3.3独立区域individual areas

可以被看作是相互无关的区域。即这种区域间不发生材料的相互交换;相邻区域材料之间的最小间距为10cm,且区域内易裂变物质的平均面密度小于50g/m。4总则

4.1概述

国家技术监督局1994-12-22批准1995-10-01实施

GB15146.9—94

凡确认设置临界事故报警系统能使总的风险概率减小的场所,都必须设置这种系统。同时必须考虑系统误报警可能造成的危害。

4.2限制及一般要求

4.2.1在一个独立区域内,凡涉及总量超过700g235U、520g233U、450g环的易裂变同位素或450g这些同位素的任意组合物的操作活动,必须评价设置临界事故报警系统的必要性。同时,在操作过程中,当有比水更为有效的慢化剂或反射体存在时,必须注意考虑这些介质对反应性的贡献。4.2.2根据本标准各项条款的规定,对于在自由空气中最大可预见的临界事故剂量不会超过0.12Gy的场所,可以不设置临界事故报警系统。在做这种估算时,可假定对应的反应堆外事件的最大裂变总数不大于2×1019。

4.3探测

在要求临界事故报警覆盖的区域内,必须提供探测过量辐射剂量或剂量率并发出人员撤离信号的手段。

4.4报警

4.4.1音响报警信号必须有特殊的音响特征,发出的音量足够强,使在应撤离区域内的人员都能听到警报声。报警信号必须至少持续到应离人员都能撤到集合地点为止。4.4.2报警启动点的大小必须选得恰当,使报警系统既能探测到所关心的最小临界事故,又能使非临界事故引起的假报警几率减至最低限度。4.4.3--旦测到临界事故,必须立即发出人员撤离的报警信号。4.4.4报警信号发出后,即使事故现场的辐射水平已降到报警启动点以下,报警信号仍须持续到手动复位为止。手动复位开关必须设置在撤离区之外,并配备防止未经批准的人去动复位开关的装置。4.4.5在本底噪声级很高的区域里,报警系统应附加可视报警信号。4.5可靠性

4.5.1必须特别注意减少假报警的发生,减少的途径有:a.提高报警系统每路信道的可靠性;b.更可取的是采用两路或多路信道共同响应,去触发报警。在采用几余信道的系统中,任一路信道失效时,必须使临界事故报警系统仍能满足5.2条规定的探测准则,并应发出故障指示信号,但不能触发报警。

4.5.2应当提供检验报警系统的响应能力与效能的手段,这种检验不应引发人员撤离。4.5.3对于在外电源断电时仍要继续进行易裂变材料操作的场所,必须为临界事故探测与报警系统配备不间断电源;否则这类操作应在便携式仪表的蓝督下进行。4.5.4在高达10°Gy/h的强辐射照射下,报警系统的探测器必须仍能正带工作。对探测器性能的检验应按GB12787的规定进行。

5报警系统设计准则

5.1系统的可靠性

只要能确保可靠的报警和避免假报警,报警系统的设计应尽可能简单。5.2探测准则

临界事故报警系统的设计必须保证能瞬时探测到所关心的最小临界事故。5.3仪表响应

在辐射探测器的设计中,可以假定辐射瞬变过程的最小持续时间为1ms,设计必须保证临界报警系统能响应具有该持续时间的辐射瞬变过程。5.4报警启动点

为使假报警发生率降到最小,启动报警的整定值应足够高,但必须满足5.2条规定的探测准则。必192

GB 15146.9-94

须提供表明哪个探测信道被触发的指示信号。5.5探测器的布局

应适当选择探测器的安装位置和间距,使其能避开大型设备或材料的屏蔽影响。各探测器之间的间距必须根据所选报警启动点和探测准则进行考虑。探测器探测范围的计算方法见附录A(参考件)。5.6检验

5.6.1必须定期检查仪表对辐射的响应性能,以保证仪表持续正常工作。对有穴余信道的系统,必须对每一路信道的性能都进行检验。其检验方法应符合GB12787的规定。检验的周期可根据经验和需要确定,但应至少每月检验一次。必须保持和保存检验记录。5.6.2必须对整个报警系统定期进行检验。应至少每季度检验一次音响信号发生器,必须通过现场监听,判明警报音响的音量高于人员应撤离区域内的本底噪声水平。在做这类检验时,必须预先通知会受到影响的有关人员,以免引起误会。5.6.3检验中如发现有性能不正常,必须立即采取纠正措施。5.6.4必须制定详细的程序,使检验过程中发生的假报警次数减至最低限度,并确保检验完成后,立即使系统恢复正常工作状态。

5.6.5由于维修或其它原因需将临界事故报警系统人为关闭一段时间时,必须预先通知核设施的管理部门。

A1假设条件

GB15146.9-94

附录A

探测器有效作用半径与报警启动点的关系和计算(参考件)

做一些适当的假设可以使在给定的任一报警启动点下,探测器的有效作用半径的计算得以简化。这些基本的假设如下:

a。系统必须对所关心的最小临界事故做出响应。b.探测器是率仪。

c事故可以是在无慢化、无反射的易裂变金属材料中发生的一次快瞬变过程,也可以是在有慢化的易裂变材料中发生的一次快瞬变过程或自持裂变反应过程。d.报警系统探测器对快瞬变过程的响应系数,至少应为实际剂量率的1/2500。假设快瞬态过程具有1ms或更宽的脉冲宽度。

e。射线的辐射强度与离源的距离的平方成反比,并假定在较长的距离上,射线在空气中的衰减系数为3。(该值大于所有感兴趣距离上的实际衰减系数值)。f.对于无慢化、无反射的金属装置内的快瞬变过程,假定其中子剂量与剂量的比值为12。该比值是由下列临界反应结果得出的,即在一个有局部反射的239Pu金属系统内,进行了两次非常相似的临界测量。快瞬变过程产生的总裂变数为3×1015;在距离反应中心1.8m处的中子剂量等于0.51Gy,?剂量等于0.051Gy。所以,对于一个全裸239Pu金属系统,可假定其中子剂量与剂量的比值为12。基于此假定,在个离事故中心2m处的中子、混合场里,假定的0.2Gy总辐射剂量中,中子剂量等于0.185Gy,剂量等于0.015Gy。(这些剂量相应于1.86×1015次裂变。)g.对那些有慢化的裂变装置,假定其中子剂量与剂量的比值为0.3。这一假定是以Y-12事故的模拟实验结果为依据的。当Y-12模拟事故以每秒9.5×1012次裂变的持续裂变率运行了42min时,在距模拟事故中心1.9m处测得的中子剂量为0.47Gy,剂量等于1.6Gy左右。所以对类似于Y-12系统的装置,在离事故中心2m处,假定的0.2Gy的总辐射剂量中,中子剂量等于0.047Gy,剂量等于0.153Gy。(这些剂量相应于2.2×1015次裂变。)A2探测器有效作用半径的计算

利用上述假设,对所选的任一报警启动点,相关的探测器与潜在事故点的最大距离(即有效作用半径)皆可计算出来。以全裸露金属球系统内的快瞬变为例,在距离为的探测器的响应是:T, =DX

式中:T——探测器的响应,Gy/ms;α——距事故中心的距离,a=2m;×

D距事故中心a处的吸收剂量率,Gy/ms;r-探测器有效作用半径,m,

dair——自由空气的衰减系数,dair=3,见A1条;ε——报警系统对快瞬变过程的响应系数,e一1/2500,见A1条。假定报警启动点为5×10-4Gy/h,则:194

pr 240m

GB15146.994

5×10-40.015×3.6×106×

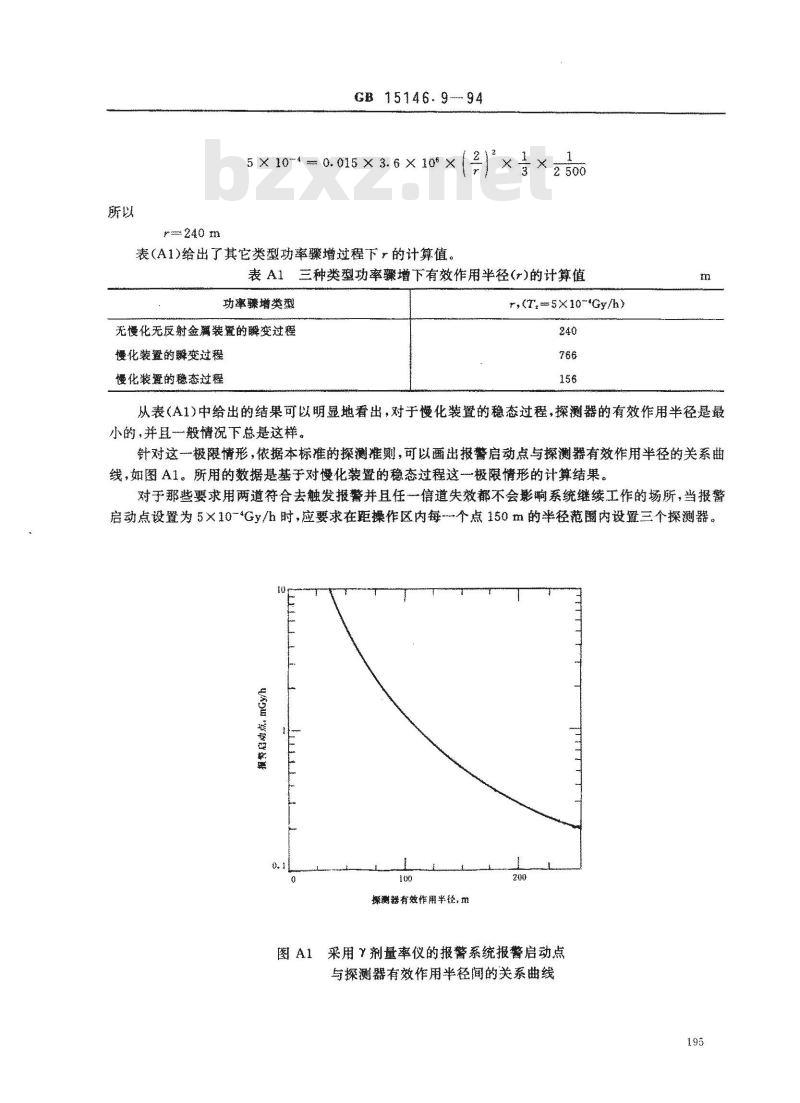

表(A1)给出了其它类型功率骤增过程下的计算值x

表A1三种类型功率骤增下有效作用半径(+)的计算值功率臻增类

无慢化无皮射金装置的瞬变过程慢化装置的瞬变过程

慢化装置的稳态过程

rT.=5X10-Gy/)

从表(A1)中给出的结果可以明显地看出,对于慢化装置的稳态过程,探测器的有效作用半径是最小的,并且一一般情况下总是这样。针对这一极限情形,依据本标准的探测准则,可以画出报警启动点与探测器有效作用半径的关系曲线,如图A1。所用的数据是基于对慢化装置的稳态过程这极限情形的计算结果。对于那些要求用两道符合去触发报警并且任一信道失效都不会影响系统继续工作的场所,当报警启动点设置为5×10-4Gy/h时,应要求在距操作区内每-个点150m的半径范围内设置三个探测器。li

探测器有效作用轻,m

采用剂量率仪的报警系统报警启动点与探测器有效作用半径间的关系曲线T

B1总则

GB15146.9—94

附录B

应急计划

(参考件)

临界事故报警系统的设置本身就意味着发生这类事故的危险概率是不容忽视的。因此,应针对这类事故及其可能产生的后果制定适当的应急计划。本附录列出了在制定这类计划时应考虑的内容。B2撤离路线

应急计划应当清楚地标明撤离路线。在实际可行的条件下,撤离路线应是最快和最直接的路线。撤离路线应有明显的标记。

B3集合地点

应指定撤离人员的集合地点,集合地点应在撤离区域以外。B4清点人数

应有一定的方法来确定所有应撤离人员均已撤出事故区域。B5训练和演习

应按撤离方法对人员进行训练,并且使所有人员熟知撤离路线和集合地点。对新的工作人员应立即进行教育和演练。应至少每年举行一次应急演习,并相应改进设施的应急计划。这类应急演习应预先通告。

B6应急程序

应急程序应预先制定并由设施主管部门认可。应将演习的场景设计告知预期参加应急响应的部门,并协助它们拟定适当的应急响应程序。这些部门既包括场内的,同时也包括场外的。B7医疗准备bzxz.net

应为护理和治疗受伤及受照人员做出预先安排。应考虑人员被放射性核素沾污的可能性。B8个人剂量测定

应急计划应包括个人剂量测定和受照人员的快速识别的程序。B9辐射监测

应提供测定临界事故后辐射水平的仪表和程序。应设立指挥中心来控制总的信息联络。196

附加说明:

本标准由中国核工业总公司提出。GB15146.9-94

本标准由中国原子能科学研究院负责起草。本标推主要起草人姜德熙、章晓剑。197

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

反应堆外易裂变材料的核临界安全核临界事故探测与报警系统的

性能及检验要求

Nuclear criticality safety for fissile materialsoutside reactor

Performance and testing requirementsfor nuclear criticality detection and alarm systemsGB 15146.9--94

本标准等效采用国际标准ISO7753(1987)《核能--关于临界事故探测与报警系统的性能及检验要求》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了临界事故探测及报奢系统的性能和检验要求。本标准适用于所有与环、富集铀及其他易裂变材料有关的可能发生临界事故的操作场所或设施。本标准不适用于那些运行仪表已满足本标准的要求的设施,如反应堆或临界装置。本标准主要涉及对辐射率敏感的系统。临界事故报警系统的具体特性应满足GB12787的规定。2引用标准

GB12787临界事故报警设备

3术语

3.1临界事故criticality accident意外发生的自持或发散的中子链式反应所引起的能量释放事件。3.2所关心的最小临界事故minimum accidentof concern要求所设置的临界事故报警系统必须探测到的最小临界事故。本标准中,将所关心的最小临界事故规定为:在无屏蔽的条件下,60s内在距反应物体2m处的自由空气中所引起的中子和辐射的总吸收剂量为0.2Gyl。

注:1)对以往临界事故的研究表明,如果发生临界事故,则其辐射强度一般均超过0.2Gy这一量值;当然,对于那种实际上不大可能发生的、其功率增长非常缓慢的临界事故,其辐射强度可能达不到这一量值。3.3独立区域individual areas

可以被看作是相互无关的区域。即这种区域间不发生材料的相互交换;相邻区域材料之间的最小间距为10cm,且区域内易裂变物质的平均面密度小于50g/m。4总则

4.1概述

国家技术监督局1994-12-22批准1995-10-01实施

GB15146.9—94

凡确认设置临界事故报警系统能使总的风险概率减小的场所,都必须设置这种系统。同时必须考虑系统误报警可能造成的危害。

4.2限制及一般要求

4.2.1在一个独立区域内,凡涉及总量超过700g235U、520g233U、450g环的易裂变同位素或450g这些同位素的任意组合物的操作活动,必须评价设置临界事故报警系统的必要性。同时,在操作过程中,当有比水更为有效的慢化剂或反射体存在时,必须注意考虑这些介质对反应性的贡献。4.2.2根据本标准各项条款的规定,对于在自由空气中最大可预见的临界事故剂量不会超过0.12Gy的场所,可以不设置临界事故报警系统。在做这种估算时,可假定对应的反应堆外事件的最大裂变总数不大于2×1019。

4.3探测

在要求临界事故报警覆盖的区域内,必须提供探测过量辐射剂量或剂量率并发出人员撤离信号的手段。

4.4报警

4.4.1音响报警信号必须有特殊的音响特征,发出的音量足够强,使在应撤离区域内的人员都能听到警报声。报警信号必须至少持续到应离人员都能撤到集合地点为止。4.4.2报警启动点的大小必须选得恰当,使报警系统既能探测到所关心的最小临界事故,又能使非临界事故引起的假报警几率减至最低限度。4.4.3--旦测到临界事故,必须立即发出人员撤离的报警信号。4.4.4报警信号发出后,即使事故现场的辐射水平已降到报警启动点以下,报警信号仍须持续到手动复位为止。手动复位开关必须设置在撤离区之外,并配备防止未经批准的人去动复位开关的装置。4.4.5在本底噪声级很高的区域里,报警系统应附加可视报警信号。4.5可靠性

4.5.1必须特别注意减少假报警的发生,减少的途径有:a.提高报警系统每路信道的可靠性;b.更可取的是采用两路或多路信道共同响应,去触发报警。在采用几余信道的系统中,任一路信道失效时,必须使临界事故报警系统仍能满足5.2条规定的探测准则,并应发出故障指示信号,但不能触发报警。

4.5.2应当提供检验报警系统的响应能力与效能的手段,这种检验不应引发人员撤离。4.5.3对于在外电源断电时仍要继续进行易裂变材料操作的场所,必须为临界事故探测与报警系统配备不间断电源;否则这类操作应在便携式仪表的蓝督下进行。4.5.4在高达10°Gy/h的强辐射照射下,报警系统的探测器必须仍能正带工作。对探测器性能的检验应按GB12787的规定进行。

5报警系统设计准则

5.1系统的可靠性

只要能确保可靠的报警和避免假报警,报警系统的设计应尽可能简单。5.2探测准则

临界事故报警系统的设计必须保证能瞬时探测到所关心的最小临界事故。5.3仪表响应

在辐射探测器的设计中,可以假定辐射瞬变过程的最小持续时间为1ms,设计必须保证临界报警系统能响应具有该持续时间的辐射瞬变过程。5.4报警启动点

为使假报警发生率降到最小,启动报警的整定值应足够高,但必须满足5.2条规定的探测准则。必192

GB 15146.9-94

须提供表明哪个探测信道被触发的指示信号。5.5探测器的布局

应适当选择探测器的安装位置和间距,使其能避开大型设备或材料的屏蔽影响。各探测器之间的间距必须根据所选报警启动点和探测准则进行考虑。探测器探测范围的计算方法见附录A(参考件)。5.6检验

5.6.1必须定期检查仪表对辐射的响应性能,以保证仪表持续正常工作。对有穴余信道的系统,必须对每一路信道的性能都进行检验。其检验方法应符合GB12787的规定。检验的周期可根据经验和需要确定,但应至少每月检验一次。必须保持和保存检验记录。5.6.2必须对整个报警系统定期进行检验。应至少每季度检验一次音响信号发生器,必须通过现场监听,判明警报音响的音量高于人员应撤离区域内的本底噪声水平。在做这类检验时,必须预先通知会受到影响的有关人员,以免引起误会。5.6.3检验中如发现有性能不正常,必须立即采取纠正措施。5.6.4必须制定详细的程序,使检验过程中发生的假报警次数减至最低限度,并确保检验完成后,立即使系统恢复正常工作状态。

5.6.5由于维修或其它原因需将临界事故报警系统人为关闭一段时间时,必须预先通知核设施的管理部门。

A1假设条件

GB15146.9-94

附录A

探测器有效作用半径与报警启动点的关系和计算(参考件)

做一些适当的假设可以使在给定的任一报警启动点下,探测器的有效作用半径的计算得以简化。这些基本的假设如下:

a。系统必须对所关心的最小临界事故做出响应。b.探测器是率仪。

c事故可以是在无慢化、无反射的易裂变金属材料中发生的一次快瞬变过程,也可以是在有慢化的易裂变材料中发生的一次快瞬变过程或自持裂变反应过程。d.报警系统探测器对快瞬变过程的响应系数,至少应为实际剂量率的1/2500。假设快瞬态过程具有1ms或更宽的脉冲宽度。

e。射线的辐射强度与离源的距离的平方成反比,并假定在较长的距离上,射线在空气中的衰减系数为3。(该值大于所有感兴趣距离上的实际衰减系数值)。f.对于无慢化、无反射的金属装置内的快瞬变过程,假定其中子剂量与剂量的比值为12。该比值是由下列临界反应结果得出的,即在一个有局部反射的239Pu金属系统内,进行了两次非常相似的临界测量。快瞬变过程产生的总裂变数为3×1015;在距离反应中心1.8m处的中子剂量等于0.51Gy,?剂量等于0.051Gy。所以,对于一个全裸239Pu金属系统,可假定其中子剂量与剂量的比值为12。基于此假定,在个离事故中心2m处的中子、混合场里,假定的0.2Gy总辐射剂量中,中子剂量等于0.185Gy,剂量等于0.015Gy。(这些剂量相应于1.86×1015次裂变。)g.对那些有慢化的裂变装置,假定其中子剂量与剂量的比值为0.3。这一假定是以Y-12事故的模拟实验结果为依据的。当Y-12模拟事故以每秒9.5×1012次裂变的持续裂变率运行了42min时,在距模拟事故中心1.9m处测得的中子剂量为0.47Gy,剂量等于1.6Gy左右。所以对类似于Y-12系统的装置,在离事故中心2m处,假定的0.2Gy的总辐射剂量中,中子剂量等于0.047Gy,剂量等于0.153Gy。(这些剂量相应于2.2×1015次裂变。)A2探测器有效作用半径的计算

利用上述假设,对所选的任一报警启动点,相关的探测器与潜在事故点的最大距离(即有效作用半径)皆可计算出来。以全裸露金属球系统内的快瞬变为例,在距离为的探测器的响应是:T, =DX

式中:T——探测器的响应,Gy/ms;α——距事故中心的距离,a=2m;×

D距事故中心a处的吸收剂量率,Gy/ms;r-探测器有效作用半径,m,

dair——自由空气的衰减系数,dair=3,见A1条;ε——报警系统对快瞬变过程的响应系数,e一1/2500,见A1条。假定报警启动点为5×10-4Gy/h,则:194

pr 240m

GB15146.994

5×10-40.015×3.6×106×

表(A1)给出了其它类型功率骤增过程下的计算值x

表A1三种类型功率骤增下有效作用半径(+)的计算值功率臻增类

无慢化无皮射金装置的瞬变过程慢化装置的瞬变过程

慢化装置的稳态过程

rT.=5X10-Gy/)

从表(A1)中给出的结果可以明显地看出,对于慢化装置的稳态过程,探测器的有效作用半径是最小的,并且一一般情况下总是这样。针对这一极限情形,依据本标准的探测准则,可以画出报警启动点与探测器有效作用半径的关系曲线,如图A1。所用的数据是基于对慢化装置的稳态过程这极限情形的计算结果。对于那些要求用两道符合去触发报警并且任一信道失效都不会影响系统继续工作的场所,当报警启动点设置为5×10-4Gy/h时,应要求在距操作区内每-个点150m的半径范围内设置三个探测器。li

探测器有效作用轻,m

采用剂量率仪的报警系统报警启动点与探测器有效作用半径间的关系曲线T

B1总则

GB15146.9—94

附录B

应急计划

(参考件)

临界事故报警系统的设置本身就意味着发生这类事故的危险概率是不容忽视的。因此,应针对这类事故及其可能产生的后果制定适当的应急计划。本附录列出了在制定这类计划时应考虑的内容。B2撤离路线

应急计划应当清楚地标明撤离路线。在实际可行的条件下,撤离路线应是最快和最直接的路线。撤离路线应有明显的标记。

B3集合地点

应指定撤离人员的集合地点,集合地点应在撤离区域以外。B4清点人数

应有一定的方法来确定所有应撤离人员均已撤出事故区域。B5训练和演习

应按撤离方法对人员进行训练,并且使所有人员熟知撤离路线和集合地点。对新的工作人员应立即进行教育和演练。应至少每年举行一次应急演习,并相应改进设施的应急计划。这类应急演习应预先通告。

B6应急程序

应急程序应预先制定并由设施主管部门认可。应将演习的场景设计告知预期参加应急响应的部门,并协助它们拟定适当的应急响应程序。这些部门既包括场内的,同时也包括场外的。B7医疗准备bzxz.net

应为护理和治疗受伤及受照人员做出预先安排。应考虑人员被放射性核素沾污的可能性。B8个人剂量测定

应急计划应包括个人剂量测定和受照人员的快速识别的程序。B9辐射监测

应提供测定临界事故后辐射水平的仪表和程序。应设立指挥中心来控制总的信息联络。196

附加说明:

本标准由中国核工业总公司提出。GB15146.9-94

本标准由中国原子能科学研究院负责起草。本标推主要起草人姜德熙、章晓剑。197

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。