GB/T 4958.7-1988

基本信息

标准号: GB/T 4958.7-1988

中文名称:地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分:分系统的测量 第七节:发射机

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1988-03-28

实施日期:1989-02-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:296924

相关标签: 地面 无线电 接力 系统 所用 设备 测量方法 分系统 测量 发射机

标准分类号

标准ICS号:电信、音频和视频技术>>无线通信>>33.060.30无线中继和固定卫星通信系统

中标分类号:通信、广播>>通信设备>>M34微波通信设备

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:9页

标准价格:15.0 元

相关单位信息

首发日期:1988-05-26

复审日期:2004-10-14

起草人:周好开、董福康、邱炎

起草单位:邮电部西安微波设备厂和邮电部邮电工业标准化研究所

发布部门:中华人民共和国邮电部

主管部门:信息产业部(通信)

标准简介

本标准适用于地面无线电接力系统外差式发射机电气特性的测量方未能,该发射机中不包括射频分波道网络和倒换网络。 GB/T 4958.7-1988 地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第二部分:分系统的测量 第七节:发射机 GB/T4958.7-1988 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

GB/T4958.7—1988

idtIEC 48727:1986

地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分分系统测量

第七节发射机

Methods of measurement for equipment used in terrestrialRadio-relay systems

Part2:Measurementsforsub-systemsSectionSeven-Radiotransmitters1988-03-28发布

1989-02-01实施

中华人民共和国邮电部

中华人民共和国国家标准

地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分分系统测量

第七节发射机

Methods of measurement forequipmentused in terrestrialRadio-relay systems

Part 2:Measurements for sub-systemsSectionSeven-RadiotransmittersUDC

621.396:

621.317.08

GB/T4958.7—1988

IEC487—2—7(1986)

本标准为国家标准《地面无线电接力系统所用设备的测量方法》系列标准之一。本标准等同采用国际电工委员会标准:IEC487-—2-7(1986)《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量

1适用范围

第七节发射机》

本标准规定了适用于地面无线电接力系统外差式发射机电气特性的测量方法,该发射机中不包括射频分波道网络和倒换网络。图1是这类发射机的功能方框图,而实际发射机的方框图在细节上会稍有差异。

中短入

本机按敲器

图1发射机通用方框图

点御精小

本机振荡器的噪声,虽然是发射机的一项重要指标,但通常不在发射机中测量,而是在无线电接力系统的基带终端设备之间测量。这是由于该指标只形成与路径损耗无关的基带噪声,因此,在本标准中不予考虑。2射频测量

2.1输出功率

2.1.1定义和一般考虑

发射机的输出功率是指:当发射机输入端输入一个标称频率和规定电平的未调制中频信号时,对标称电阻负载所提供的功率。

如果发射机装有输出功率监示器时,则应用已知精度的仪表对其进行校准。2.1.2测量方法

中华人民共和国邮电部1988-03-28批准1989-02-01实施

GB/T4958.7—1988

在发射机达到稳定工作状态后,将未调制的中频信号加到发射机的输入端。调节输入信号电平使其在规定的标称电平范围内(见附录A),用功率计直接接到发射机的输出端或经校准的定向耦合器连接到发射机的输出端,测出每一输入电平所对应的输出功率。在使用定向耦合器时,该定向耦合器全部端口都应匹配良好。必要时,可在功率计前面的定向耦合器的测量臂上接入已校准的衰减器和适当的滤波器,以滤除寄生杂波,谐波或其他不需要的信号。2.1.3结果的表示

对每个输入信号电平所对应的输出功率应列表表示。还应注明测量时的环境条件和电源条件。2.1.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.输出功率的测试点,

b.输出功率的容许范围;

c。以标称值为参考的输入电平范围(如:十e8dBm士2dB);d.电源电压的极限值;

e.设备工作的温度范围。

2.2杂散和谐波输出信号

发射机输出端的杂散和谐波信号,应在发射机输入端施加标称电平,未调制的中频信号的条件下进行测量(见附录B)。

2.3本机振荡器频率

2.3.1准确度

2.3.1.1定义和—般考虑

本机振荡器频率的准确度定义为:在标准测量条件下所测值与标称值之间最大差值。本机振荡器的频率准确度应符合设备技术规范中所规定的频率容差。注:国际电信联盟制定的无线电规则中规定的范围是最低的频差要求,各无线电管理部门可以规定更严格的频差。2.3.1.2测量方法

将本机振荡器直接接到数字频率计测量其频率。如有一经适当隔离的测试点,则测量最好在该点上进行(见附录C)。

如果振荡器既无适当隔离的测量点又无输出端可利用时,或者断开振荡器输出端将引起振荡器频率偏移时,可用下述方法测量。将频率准确的中频信号接到发射机的输入端,在发射机的输出端测量射频输出频率fr。然后,根据实际应用情况,按十或班一算出本机振荡器的频率。这要求中频信号发生器的频率准确度的稳定度足够高,以保证总的准确度满足要求。此项测量应在发射机及测量仪表达到稳定后进行。2.3.1.3结果的表示

所测的准确度可用绝对值表示,例如:50kHz,或用相对值表示,例如:25×10-6。两种表示方式都应注明:标称频率,频率计的计数时间以及基准时钟频率的准确度。2.3.1.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a。本机振荡器的标称频率;

b.要求的准确度;

c。频率计的平均计数时间(例如:1秒);d.频率计的准确度。

2.3.2稳定度

2.3.2.1定义

GB/T4958.7—1988

稳定度定义为:在规定的时间间隔内和(或)在规定的环境条件或电源电压范围内的最大频率变化。2.3.2.2测量方法

见本标准2.3.1.2。

2.3.2.3结果的表示

所测频率稳定度可按下面二例方式表示:a。例如在规定的时间间隔内,本机振荡器的频率稳定度为1.25×10-6。b.例如电源电压变化60士12V时,本机振荡器的频率稳定度为士5kHz。2.3.2.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.进行测量的时间间隔;

b.环境条件;

c.电源电压变化范围;

d.要求的稳定度;

e.频率计的平均计数时间(例如:1秒)。2.4稳定时间

2.4.1定义和一般考虑

发射机的稳定时间,是指从发射机开机的瞬间到发射机主要特性(本机振荡器频率,杂散信号,输出功率)都达到稳定;即已持久地达到规定指标的瞬间所需的时间。2.4.2测量方法

发射机的稳定时间是从发射机开机时开始测量下述各项特性直到都达到稳定时为止来确定的。a.本机振荡器频率;

b.杂散信号;

c.输出功率。

2.4.3结果的表示

应注明稳定时间。

2.4.4要规定的细节

在详细的设备规范中,应包括有最大允许的稳定时间,例如:30秒。3中频范围的测量

3.1输入阻抗和回波损耗

参见GB6662一86《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真系统通用第三节中频范围的测量》。有时还可要求测量中频的谐波。测量

4中频至射频的测量

4.1振幅/频率特性和群时延/频率特性由于被测发射机中有限幅器,故所测的振幅/频率特性只表示限幅器之后各级的性能。中频至射频的振幅频率特性,按GB6662一86,第三章进行测量。测量使用中频信号发生器或中频扫频信号发生器,而中频检波器要用射频检波器代替。用射频检波器测量发射机的射频信号时,需通过一个匹配良好的定向耦合器或射频衰减器取样,使取样信号不超过射频检波器的最大容许输入电平,同时还必须保证检波器与定向耦合器在所测频带内有平坦的振幅/频率特性。

测量中频至射频的群时延/频率特性(见GB6662一86)可用一个射频至中频的下变频器和一个中频检波器来代替射频检波器。把下变频器接在发射机输出端与测量仪表中频输入端之间。3

GB/T4958.7—1988

被测发射机输入端的中频信号电平,应调到发射机标称输入电平范围内的某一电平值。4.2调幅/调相转换系数

4.2.1定义和一般考虑

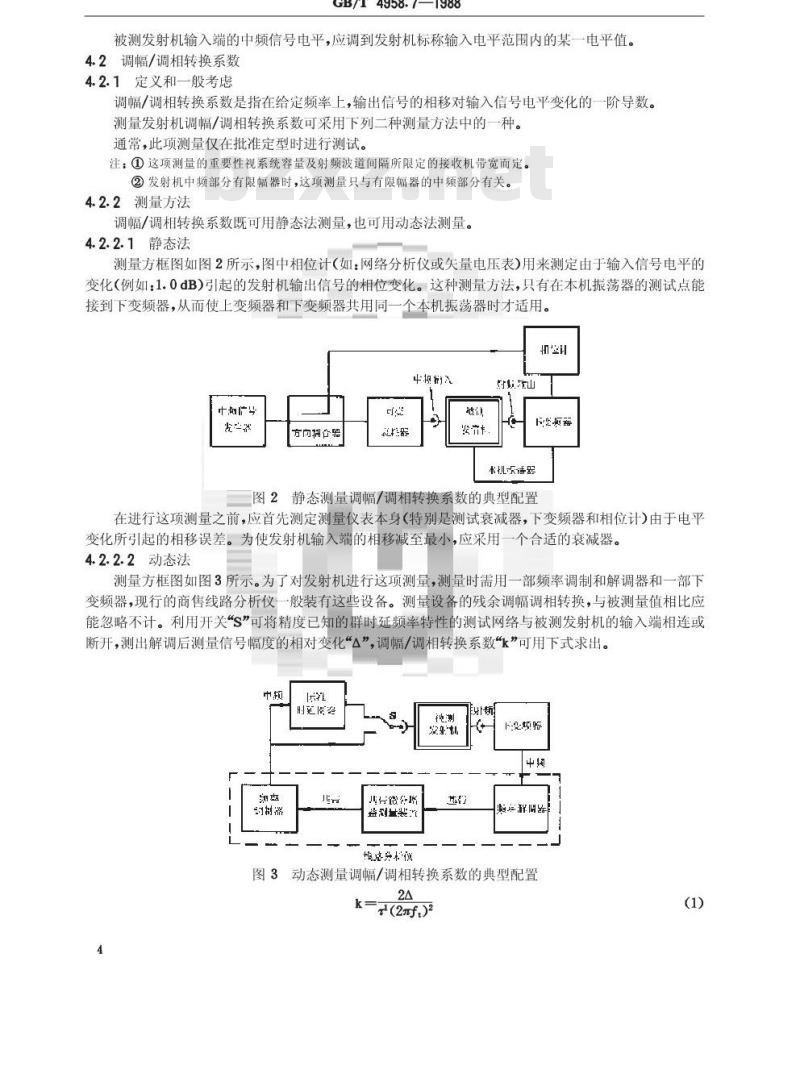

调幅/调相转换系数是指在给定频率上,输出信号的相移对输入信号电平变化的一阶导数。测量发射机调幅/调相转换系数可采用下列二种测量方法中的一种。通常,此项测量仅在批准定型时进行测试。注:①这项测量的重要性视系统容量及射频波道间隔所限定的接收机带宽而定。②发射机中频部分有限幅器时,这项测量只与有限幅器的中频部分有关。4.2.2测量方法

调幅/调相转换系数既可用静态法测量,也可用动态法测量。4.2.2.1静态法

测量方框图如图2所示,图中相位计(如:网络分析仪或失量电压表)用来测定由于输入信号电平的变化(例如:1.0dB)引起的发射机输出信号的相位变化。这种测量方法,只有在本机振荡器的测试点能接到下变频器,从而使上变频器和下变频器共用同一个本机振荡器时才适用。计

方向荆凸胎

聚市卡

国海器

长机读器

图2静态测量调幅/调相转换系数的典型配置在进行这项测量之前,应首先测定测量仪表本身(特别是测试衰减器,下变频器和相位计)由于电平变化所引起的相移误差。为使发射机输入端的相移减至最小,应采用一个合适的衰减器。4.2.2.2动态法

测量方框图如图3所示。为了对发射机进行这项测量,测量时需用一部频率调制和解调器和一部下变频器,现行的商售线路分析仪一般装有这些设备。测量设备的残余调幅调相转换,与被测量值相比应能忽略不计。利用开关“S”可将精度已知的群时延频率特性的测试网络与被测发射机的输入端相连或断开,测出解调后测量信号幅度的相对变化“△”,调幅/调相转换系数“k”可用下式求出。中

H克器

有政学院

益量装节

店学格

0频验

图3动态测量调幅/调相转换系数的典型配置24

k=(2元f.

式中:

ft—基带测试频率,

GB/T 4958.7—1988

一一测试网络的群时延频率特性的一阶导数,频率用弧度/秒表示。测试网络通常具有抛物线群时延/频率特性,在这种情况下,和么二者都与以中心频率为参考的频差成正比,于是(1)式可简化为:k=10.5A1

式中:A-

-被测发射机的微分增益特性曲线的一次斜率,%/MHz;一抛物线群时延系数,ns/(MHz)2T2

k——调幅/调相转换系数,/dB,f.—测试频率,MHz。

应注意:式(2)只有当k为常数时才有效。正调幅/调相转换系数k表示正幅度调制引起滞后的相位调制。

由上式可见,误差取决于2和A,的精确度,要求这些量的误差必须可以忽略不计。如果测试频率太低,则测量装置的灵敏度不够;反之,如果频率太高,将引起很大的平均误差。最佳的测试频率取决于所测试的带宽,通常在2~3MHz之间是合适的。4.2.3结果的表示

所测结果应以“度每分贝”表示,最好用调幅/调相转换系数作为输入信号电平的函数所绘制的图形表示。

4.2.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.使用的测量方法(静态法或动态法);b。中频输入电平,

c.调幅/调相转换容限;

d.电源电压的极限值;

e.设备工作的温度范围。

5载频重置

在发射机输入端有载频重置时,这项指标的测量应按GB4958.888《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第八节接收机》第4.5条规定的方法进行。5

GB/T4958.7—1988

附录AD

仿真无线电接力系统转接的中频特性(补充件)

A.1中频信号的输出和输入电压www.bzxz.net

标称值

输出:+5.2dBm(0.5Vr.m.s)

接收机输出端上的电压与接收机输入端上标称射频电平相对应。输入:+0.8dBm(0.3Vr.m.s)

A.2中频标称阻抗

由于接收信号的变化或由于与传播无关的现象所引起的超出述范围的电平变化,应该由有关主管部门协商确定。

根据有关主管部门的协议,可在输入电压自0.5Vr·m·s到0.3Vr·m·s的范围内,进行输出和箱入端之间的转接。应由有关主管部门在输入端进行必要的调整。附录B

杂散和谐波输出信号的测量方法(补充件)

所用测量方法视测量带内杂散信号和谐波、带外杂散信号而定。B.1带内杂散信号和谐波测量方法测量方框图如图B1一所示,图中频谱分析仪可用选频电平表代替。中顿话学

哎生器

妆在机

缺分析及

图B1测量带内杂散信号和谐波的方框图频谱分析仪的动态范围应不低于70dB。其振幅/频率特性应均匀平坦。如果被测设备的输出电平较低,例如小于0dBm,可用一低噪声放大器将其放大到频谱仪的输入电平范围。要特别注意被测信号电平不要超过频谱仪的容许输入电平,防止频谱仪过载本身产生显著的交调产物。

在有些情况下,射频载频能使频谱仪过载。这时可用图B2所示方框图测量带内杂散信号。测量谐波时,在谐波频率上频谱分析仪或选频电平表的输入阻抗应与被测设备的输出阻抗相匹配。如果被测发射机输出是波导,则应用一个适当接口的转换器。B.2带外杂散信号测量方法

带外杂散信号的测量装置如图B2所示。带通滤波器的中心频率为发射机输出载频频率,带通滤波①本附录根据国际无一电咨询委员会CCIR的建议403—3编写。②:本附录参照国际电工委员会标准IEC487—1—2第15条编写。6

GB/T4958.7—1988

器的带宽应小于被测发射机的标称带宽,且其带外回波损耗可忽略不计。中

出迎法流器

海语计新收

图B2带外杂散信号的测量方框图在环行器A端接口接上短路器用以校准频谱分析仪,然后将A端改接到带通滤波器一侧,这时频谱仪上的载频电平至少应降低30dB。附录

本机振荡器频率的测量方法

(补充件)

测量本机振荡器频率的通用装置如图C1所示。衰减器用以保证所测电平在数字频率计容许的输入电平范围内。如有杂散信号,最好在本机振荡器输出端加一个带通滤波器进行测量。些

中空计资

汇源置

本机振荡器频率测量配置

在测量前,被测本机振荡器和测量仪表都应达到热稳定工作状态。如有可能,周围的能量处理装置应停止工作,以保证测量的准确。然后读出数字频率计在计数时间(例如1秒)的读数。另一种方法,是用记录仪记录数字频率计显示的数字,对于实际情况而言,记录一百次已足够了。但是这个次数视有无噪声和调制与否而定。通常,只要分析在几个测量时间间隔内的统计平均值证明其结果具有可重复性即可。

①本附录根据国际电工委员会批准IEC487—1第9条编写。7

附加说明:

GB/T4958.7—1988

本标准由邮电部邮电工业标准化研究所归口。本标准由邮电部西安微波设备厂和邮电部邮电工业标准化研究所负责起草。本标准主要起草人:周好开、董福康、邱炎。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB/T4958.7—1988

idtIEC 48727:1986

地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分分系统测量

第七节发射机

Methods of measurement for equipment used in terrestrialRadio-relay systems

Part2:Measurementsforsub-systemsSectionSeven-Radiotransmitters1988-03-28发布

1989-02-01实施

中华人民共和国邮电部

中华人民共和国国家标准

地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分分系统测量

第七节发射机

Methods of measurement forequipmentused in terrestrialRadio-relay systems

Part 2:Measurements for sub-systemsSectionSeven-RadiotransmittersUDC

621.396:

621.317.08

GB/T4958.7—1988

IEC487—2—7(1986)

本标准为国家标准《地面无线电接力系统所用设备的测量方法》系列标准之一。本标准等同采用国际电工委员会标准:IEC487-—2-7(1986)《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量

1适用范围

第七节发射机》

本标准规定了适用于地面无线电接力系统外差式发射机电气特性的测量方法,该发射机中不包括射频分波道网络和倒换网络。图1是这类发射机的功能方框图,而实际发射机的方框图在细节上会稍有差异。

中短入

本机按敲器

图1发射机通用方框图

点御精小

本机振荡器的噪声,虽然是发射机的一项重要指标,但通常不在发射机中测量,而是在无线电接力系统的基带终端设备之间测量。这是由于该指标只形成与路径损耗无关的基带噪声,因此,在本标准中不予考虑。2射频测量

2.1输出功率

2.1.1定义和一般考虑

发射机的输出功率是指:当发射机输入端输入一个标称频率和规定电平的未调制中频信号时,对标称电阻负载所提供的功率。

如果发射机装有输出功率监示器时,则应用已知精度的仪表对其进行校准。2.1.2测量方法

中华人民共和国邮电部1988-03-28批准1989-02-01实施

GB/T4958.7—1988

在发射机达到稳定工作状态后,将未调制的中频信号加到发射机的输入端。调节输入信号电平使其在规定的标称电平范围内(见附录A),用功率计直接接到发射机的输出端或经校准的定向耦合器连接到发射机的输出端,测出每一输入电平所对应的输出功率。在使用定向耦合器时,该定向耦合器全部端口都应匹配良好。必要时,可在功率计前面的定向耦合器的测量臂上接入已校准的衰减器和适当的滤波器,以滤除寄生杂波,谐波或其他不需要的信号。2.1.3结果的表示

对每个输入信号电平所对应的输出功率应列表表示。还应注明测量时的环境条件和电源条件。2.1.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.输出功率的测试点,

b.输出功率的容许范围;

c。以标称值为参考的输入电平范围(如:十e8dBm士2dB);d.电源电压的极限值;

e.设备工作的温度范围。

2.2杂散和谐波输出信号

发射机输出端的杂散和谐波信号,应在发射机输入端施加标称电平,未调制的中频信号的条件下进行测量(见附录B)。

2.3本机振荡器频率

2.3.1准确度

2.3.1.1定义和—般考虑

本机振荡器频率的准确度定义为:在标准测量条件下所测值与标称值之间最大差值。本机振荡器的频率准确度应符合设备技术规范中所规定的频率容差。注:国际电信联盟制定的无线电规则中规定的范围是最低的频差要求,各无线电管理部门可以规定更严格的频差。2.3.1.2测量方法

将本机振荡器直接接到数字频率计测量其频率。如有一经适当隔离的测试点,则测量最好在该点上进行(见附录C)。

如果振荡器既无适当隔离的测量点又无输出端可利用时,或者断开振荡器输出端将引起振荡器频率偏移时,可用下述方法测量。将频率准确的中频信号接到发射机的输入端,在发射机的输出端测量射频输出频率fr。然后,根据实际应用情况,按十或班一算出本机振荡器的频率。这要求中频信号发生器的频率准确度的稳定度足够高,以保证总的准确度满足要求。此项测量应在发射机及测量仪表达到稳定后进行。2.3.1.3结果的表示

所测的准确度可用绝对值表示,例如:50kHz,或用相对值表示,例如:25×10-6。两种表示方式都应注明:标称频率,频率计的计数时间以及基准时钟频率的准确度。2.3.1.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a。本机振荡器的标称频率;

b.要求的准确度;

c。频率计的平均计数时间(例如:1秒);d.频率计的准确度。

2.3.2稳定度

2.3.2.1定义

GB/T4958.7—1988

稳定度定义为:在规定的时间间隔内和(或)在规定的环境条件或电源电压范围内的最大频率变化。2.3.2.2测量方法

见本标准2.3.1.2。

2.3.2.3结果的表示

所测频率稳定度可按下面二例方式表示:a。例如在规定的时间间隔内,本机振荡器的频率稳定度为1.25×10-6。b.例如电源电压变化60士12V时,本机振荡器的频率稳定度为士5kHz。2.3.2.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.进行测量的时间间隔;

b.环境条件;

c.电源电压变化范围;

d.要求的稳定度;

e.频率计的平均计数时间(例如:1秒)。2.4稳定时间

2.4.1定义和一般考虑

发射机的稳定时间,是指从发射机开机的瞬间到发射机主要特性(本机振荡器频率,杂散信号,输出功率)都达到稳定;即已持久地达到规定指标的瞬间所需的时间。2.4.2测量方法

发射机的稳定时间是从发射机开机时开始测量下述各项特性直到都达到稳定时为止来确定的。a.本机振荡器频率;

b.杂散信号;

c.输出功率。

2.4.3结果的表示

应注明稳定时间。

2.4.4要规定的细节

在详细的设备规范中,应包括有最大允许的稳定时间,例如:30秒。3中频范围的测量

3.1输入阻抗和回波损耗

参见GB6662一86《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分:分系统和仿真系统通用第三节中频范围的测量》。有时还可要求测量中频的谐波。测量

4中频至射频的测量

4.1振幅/频率特性和群时延/频率特性由于被测发射机中有限幅器,故所测的振幅/频率特性只表示限幅器之后各级的性能。中频至射频的振幅频率特性,按GB6662一86,第三章进行测量。测量使用中频信号发生器或中频扫频信号发生器,而中频检波器要用射频检波器代替。用射频检波器测量发射机的射频信号时,需通过一个匹配良好的定向耦合器或射频衰减器取样,使取样信号不超过射频检波器的最大容许输入电平,同时还必须保证检波器与定向耦合器在所测频带内有平坦的振幅/频率特性。

测量中频至射频的群时延/频率特性(见GB6662一86)可用一个射频至中频的下变频器和一个中频检波器来代替射频检波器。把下变频器接在发射机输出端与测量仪表中频输入端之间。3

GB/T4958.7—1988

被测发射机输入端的中频信号电平,应调到发射机标称输入电平范围内的某一电平值。4.2调幅/调相转换系数

4.2.1定义和一般考虑

调幅/调相转换系数是指在给定频率上,输出信号的相移对输入信号电平变化的一阶导数。测量发射机调幅/调相转换系数可采用下列二种测量方法中的一种。通常,此项测量仅在批准定型时进行测试。注:①这项测量的重要性视系统容量及射频波道间隔所限定的接收机带宽而定。②发射机中频部分有限幅器时,这项测量只与有限幅器的中频部分有关。4.2.2测量方法

调幅/调相转换系数既可用静态法测量,也可用动态法测量。4.2.2.1静态法

测量方框图如图2所示,图中相位计(如:网络分析仪或失量电压表)用来测定由于输入信号电平的变化(例如:1.0dB)引起的发射机输出信号的相位变化。这种测量方法,只有在本机振荡器的测试点能接到下变频器,从而使上变频器和下变频器共用同一个本机振荡器时才适用。计

方向荆凸胎

聚市卡

国海器

长机读器

图2静态测量调幅/调相转换系数的典型配置在进行这项测量之前,应首先测定测量仪表本身(特别是测试衰减器,下变频器和相位计)由于电平变化所引起的相移误差。为使发射机输入端的相移减至最小,应采用一个合适的衰减器。4.2.2.2动态法

测量方框图如图3所示。为了对发射机进行这项测量,测量时需用一部频率调制和解调器和一部下变频器,现行的商售线路分析仪一般装有这些设备。测量设备的残余调幅调相转换,与被测量值相比应能忽略不计。利用开关“S”可将精度已知的群时延频率特性的测试网络与被测发射机的输入端相连或断开,测出解调后测量信号幅度的相对变化“△”,调幅/调相转换系数“k”可用下式求出。中

H克器

有政学院

益量装节

店学格

0频验

图3动态测量调幅/调相转换系数的典型配置24

k=(2元f.

式中:

ft—基带测试频率,

GB/T 4958.7—1988

一一测试网络的群时延频率特性的一阶导数,频率用弧度/秒表示。测试网络通常具有抛物线群时延/频率特性,在这种情况下,和么二者都与以中心频率为参考的频差成正比,于是(1)式可简化为:k=10.5A1

式中:A-

-被测发射机的微分增益特性曲线的一次斜率,%/MHz;一抛物线群时延系数,ns/(MHz)2T2

k——调幅/调相转换系数,/dB,f.—测试频率,MHz。

应注意:式(2)只有当k为常数时才有效。正调幅/调相转换系数k表示正幅度调制引起滞后的相位调制。

由上式可见,误差取决于2和A,的精确度,要求这些量的误差必须可以忽略不计。如果测试频率太低,则测量装置的灵敏度不够;反之,如果频率太高,将引起很大的平均误差。最佳的测试频率取决于所测试的带宽,通常在2~3MHz之间是合适的。4.2.3结果的表示

所测结果应以“度每分贝”表示,最好用调幅/调相转换系数作为输入信号电平的函数所绘制的图形表示。

4.2.4要规定的细节

在详细的设备规范中,根据要求应包括下列各项:a.使用的测量方法(静态法或动态法);b。中频输入电平,

c.调幅/调相转换容限;

d.电源电压的极限值;

e.设备工作的温度范围。

5载频重置

在发射机输入端有载频重置时,这项指标的测量应按GB4958.888《地面无线电接力系统所用设备的测量方法第二部分:分系统测量第八节接收机》第4.5条规定的方法进行。5

GB/T4958.7—1988

附录AD

仿真无线电接力系统转接的中频特性(补充件)

A.1中频信号的输出和输入电压www.bzxz.net

标称值

输出:+5.2dBm(0.5Vr.m.s)

接收机输出端上的电压与接收机输入端上标称射频电平相对应。输入:+0.8dBm(0.3Vr.m.s)

A.2中频标称阻抗

由于接收信号的变化或由于与传播无关的现象所引起的超出述范围的电平变化,应该由有关主管部门协商确定。

根据有关主管部门的协议,可在输入电压自0.5Vr·m·s到0.3Vr·m·s的范围内,进行输出和箱入端之间的转接。应由有关主管部门在输入端进行必要的调整。附录B

杂散和谐波输出信号的测量方法(补充件)

所用测量方法视测量带内杂散信号和谐波、带外杂散信号而定。B.1带内杂散信号和谐波测量方法测量方框图如图B1一所示,图中频谱分析仪可用选频电平表代替。中顿话学

哎生器

妆在机

缺分析及

图B1测量带内杂散信号和谐波的方框图频谱分析仪的动态范围应不低于70dB。其振幅/频率特性应均匀平坦。如果被测设备的输出电平较低,例如小于0dBm,可用一低噪声放大器将其放大到频谱仪的输入电平范围。要特别注意被测信号电平不要超过频谱仪的容许输入电平,防止频谱仪过载本身产生显著的交调产物。

在有些情况下,射频载频能使频谱仪过载。这时可用图B2所示方框图测量带内杂散信号。测量谐波时,在谐波频率上频谱分析仪或选频电平表的输入阻抗应与被测设备的输出阻抗相匹配。如果被测发射机输出是波导,则应用一个适当接口的转换器。B.2带外杂散信号测量方法

带外杂散信号的测量装置如图B2所示。带通滤波器的中心频率为发射机输出载频频率,带通滤波①本附录根据国际无一电咨询委员会CCIR的建议403—3编写。②:本附录参照国际电工委员会标准IEC487—1—2第15条编写。6

GB/T4958.7—1988

器的带宽应小于被测发射机的标称带宽,且其带外回波损耗可忽略不计。中

出迎法流器

海语计新收

图B2带外杂散信号的测量方框图在环行器A端接口接上短路器用以校准频谱分析仪,然后将A端改接到带通滤波器一侧,这时频谱仪上的载频电平至少应降低30dB。附录

本机振荡器频率的测量方法

(补充件)

测量本机振荡器频率的通用装置如图C1所示。衰减器用以保证所测电平在数字频率计容许的输入电平范围内。如有杂散信号,最好在本机振荡器输出端加一个带通滤波器进行测量。些

中空计资

汇源置

本机振荡器频率测量配置

在测量前,被测本机振荡器和测量仪表都应达到热稳定工作状态。如有可能,周围的能量处理装置应停止工作,以保证测量的准确。然后读出数字频率计在计数时间(例如1秒)的读数。另一种方法,是用记录仪记录数字频率计显示的数字,对于实际情况而言,记录一百次已足够了。但是这个次数视有无噪声和调制与否而定。通常,只要分析在几个测量时间间隔内的统计平均值证明其结果具有可重复性即可。

①本附录根据国际电工委员会批准IEC487—1第9条编写。7

附加说明:

GB/T4958.7—1988

本标准由邮电部邮电工业标准化研究所归口。本标准由邮电部西安微波设备厂和邮电部邮电工业标准化研究所负责起草。本标准主要起草人:周好开、董福康、邱炎。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。