GB/T 5027-1999

基本信息

标准号: GB/T 5027-1999

中文名称:金属薄板和薄带塑性应变比(r 值)试验方法

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Test method for plastic strain ratio (r value) of metal sheets and strips

标准状态:已作废

发布日期:1999-01-01

实施日期:2000-08-01

作废日期:2008-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:210165

标准分类号

标准ICS号:冶金>>金属材料试验>>77.040.10金属材料力学试验

中标分类号:冶金>>金属理化性能试验方法>>H22金属力学性能试验方法

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-16542

页数:平装16开, 页数:10, 字数:14千字

标准价格:10.0 元

出版日期:2004-04-03

相关单位信息

复审日期:2004-10-14

起草单位:武汉钢铁公司

发布部门:国家质量技术监督局

主管部门:中国钢铁工业协会

标准简介

本标准规定了金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法的定义、符号、原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果和试验报告。本标准适用于厚度为0.1~3mm金属薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定。 GB/T 5027-1999 金属薄板和薄带塑性应变比(r 值)试验方法 GB/T5027-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB/T 5027—1999

本标等效采用ISO10113:1991《金属材料一薄板和薄带一塑性应变比的测定》。在主要技术内容和结构形式上与ISO10113:1991相同。本标准此次修订对GB/T5027-1985的下列主要技术内容作了修改:章节进行了重新安排;

修改原理,删去试验意义;

增加引用标准;

—增加了试样类型;

…一将第六章计算与定义合并;将第七章内容改为附录A,

删去附录 A、附录 B和附录C。

本标推实施之日起,代替GB/T50271985《金属薄板塑性应变比(r值)试验方法》。本标准的附录A是提示的附录。

本标准由国家治金工业局提出。本标准由全国钢标准化技术委员会归口。本标准起草单位:武汉钢铁(集团)公司、钢铁研究总院。本标准主要起草人:戴瑞玲、吴国运、李久林。本标准1985年3月首次发布。

GB/T5027:1999

ISO前言

IS()(国际标准化组织)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作通常由IS()的技术委员会完成,各成员团体若对某技术委员会已确立的项目感兴趣.均有权参加该技术委员会。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也参加工作,在电.工技术标准化方面,IS)与国际电工委员会(IEC)保持密切合作关系。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体表决,国际标准需要取得至少75%参加投票表决的成员团体的同意才能正式发布。国际标准ISO10113系由ISO/TC164金属力学性能试验技术委员会制定。398

1范围

中华人民共和国国家标准

金属薄板和薄带塑性应变比

(r值)试验方法

Metallic materials---Sheet and strip--Determination of plastic strain ratio(r-values)GB/T 5027—1999

eqv Is0 10113:1991

代替GB/T50271985bZxz.net

本标准规定了金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法的定义、符号、原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果和试验报告。本标准适用于厚度为0. 1~~3mm金属薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T228—1987金属拉伸试验方法GB/T10623—1989金属力学性能试验术语GB/T16825—1997拉力试验机的检验JJG762—1992引伸计检定规程

3定义

本标准采用下列定义。

3.1塑性应变比(r):将金属薄板试样沿轴向拉伸到产生均勾塑性变形时,试样标距内宽度方问的真实应变与厚度方向的真实应变之比。r=

式中:

Ea=lnl

由于测量长度的变化比测量厚度的变化容易和精确,所以根据塑性应变前后体积不变原理导出下面的关系式来计算塑性应变比r。(n/6

Inl。

计算的r值应标明试样相对于轧制方向的取向及应变水平,例如:r45/20(见表1)。2

3.2加权平均塑性应变比():金属薄板平面上与轧制方向成0°45°和90°三个方向测得的塑性应变比,值的加权平均值

国家质量技术监督局1999-11-01批准2000-08-01实施

GB/T 5027 —1999

+= ro + ro + 2ras

3.3塑性应变比平面各向异性度(△r):金属薄板平面上与主轧制方向成0°和90°方向的塑性应变比值的算术平均值与45°方向的塑性应变比r值之差。ro+ro

对于某紫材料,试样可以选择其他取向,此时采用的公式会与3.2和3.3中所给出的公式不同,因此应在试验报告中给出所采用的其他公式。3.4屈服点伸长:在力-伸长曲线上整个不连续区间试样的伸长值(仅指有明显屈服现象的材料)。其他相关定义见GB/T10623。

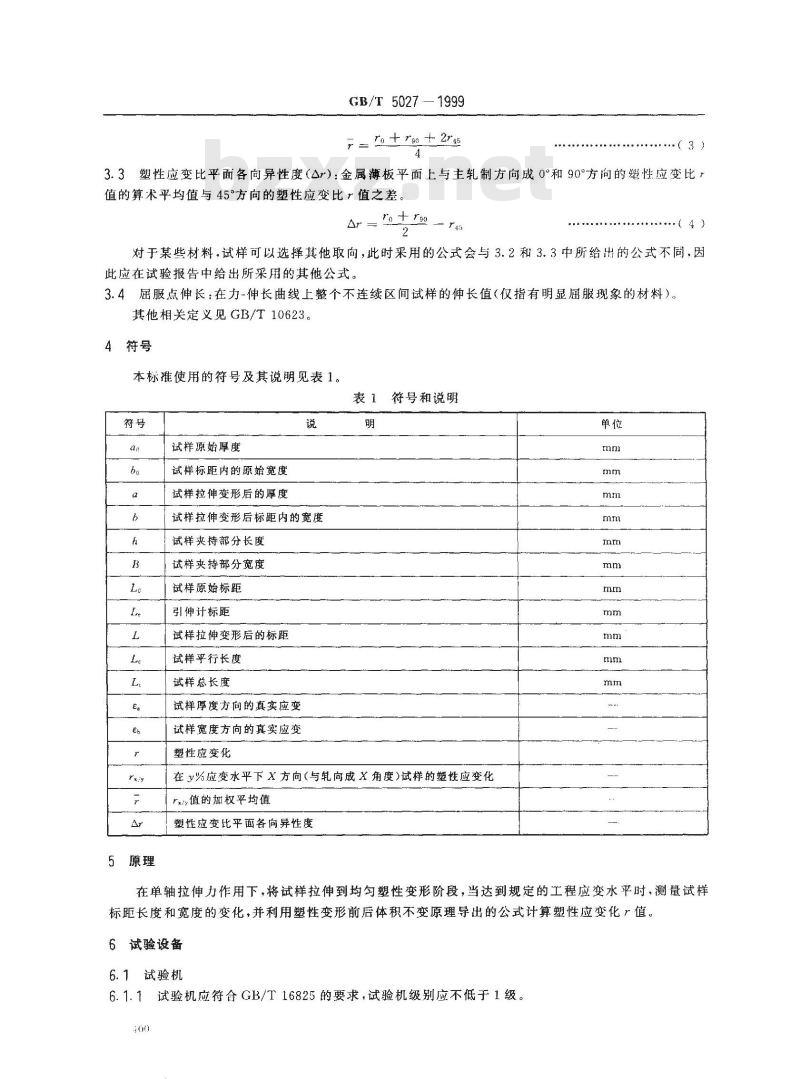

本标推使用的符号及其说明见表1。表1符号和说明

5原理

试样原始厚度

试样标距内的原始宽度

试样拉伸变形后的厚度

试样拉伸变形后标距内的宽度

试样夹持部分长度

试样夹持部分宽度

试样原始标距

引神计标距

试样拉伸变形后的标距

试样乎行长度

试样总长度

试样厚度方向的真实应变

试样宽度方向的真实应变

塑性应变化

在%应变水平下X方向(与轧向成X角度)试样的塑性应变化r/值的加权平均值

塑性应变比平面各向异性度

在单轴拉伸力作用下,将试样拉伸到均匀塑性变形阶段,当达到规定的工程应变水平时,测量试样标距长度和宽度的变化,并利用塑性变形前后体积不变原理导出的公式计算塑性应变化厂值。6试验设备

6.1试验机

6.1.1试验机应符合GB/T16825的要求,试验机级别应不低于1级。400

GB/T 5027—1999

6.1.2试样的夹持方法应符合GB/T228的规定。试验机应能按8.8.1的费求控制应变速率或夹头位移速度进行单轴拉伸试验。

6.1.3试验机夹头应能保证在夹持试样时,使试样纵轴中心线和上、下夹头的中心线与试验机拉力轴线重合。

6.1.4试验机应由计量部门定期进行检定。6.2量具

测量试样标距变化的量具误差应不大于土0.01mm;测量试样宽度变化的量具误差应不大于土0.005mm。量具应由计量部门定期检定。6.3引伸计

6.3.1引伸计应符合JG762规定的1级或更高级要求。6.3.2引伸计应按JJG762进行标定。标定时引伸计的工作状态应尽可能与试验时状态相同。6.3.3经过标定的引伸计,试验前应注意检查。当引伸计经过检修或出现异常时,应重新进行标定。7试样

7.1取样

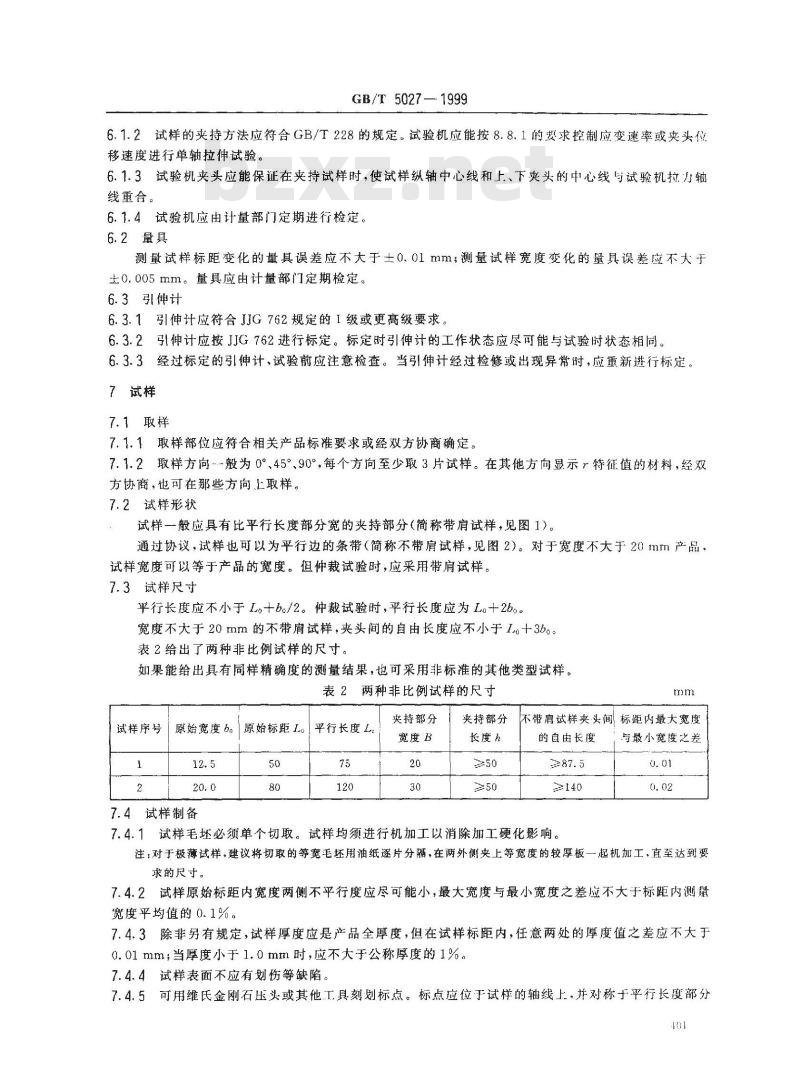

7.1.1取样部位应符合相关产品标准要求或经双方协商确定。7.1.2取样方向-般为0°45°.90°,每个方向至少取3片试样。在其他方向显示特征值的材料,经双方协商,也可在那些方向上取样。7.2试样形状

试样一般应具有比平行长度部分宽的夹持部分(简称带肩试样,见图1)。通过协议,试样也可以为平行边的条带(简称不带肩试样,见图2)。对于宽度不大于20mm产品,试样宽度可以等于产品的宽度。但仲裁试验时,应采用带肩试样。7.3试样尺寸

平行长度应不小于L。十b/2。仲裁试验时,平行长度应为L。十2b。宽度不大于20mm的不带肩试样,夹头间的自由长度应不小于1十3bg。表2给出了两种非比例试样的尺寸。如果能给出真有同样精确度的测量结果,也可采用非标推的其他类型试样。表2两种非比例试样的尺寸

试样序号原始宽度b。原始标距L。|平行长度L1

7.4试样制备

夹持部分(头

夹持部分

宽度B

长度h

不带肩试样夹头间标距内最大宽度的自由长度

≥140

7.4.1试样毛坏必须单个切取。试样均须进行机加工以消除加工硬化影响。与最小宽度之差

注:对于极薄试样,建议将切取的等宽毛坏用油纸逐片分隔,在两外侧夹上等宽度的较厚板一起机加工,直至达到要求的尺寸。

7.4.2试样原始标距内宽度两侧不平行度应尽可能小,最大宽度与最小宽度之差应不大于标距内测量宽度平均值的0.1%。

7.4.3除非另有规定,试样厚度应是产品全厚度,但在试样标距内,任意两处的厚度值之差应不大于0.01mm;当厚度小于1.0mm时应不大于公称厚度的1%。7.4.4试样表面不应有划伤等缺陷7.4.5可用维氏金刚石压头或其他工具刻划标点。标点应位于试样的轴线上,并对称于平行长度部分101

的中心。

GB/T 5027—1999

注:为使标点清晰,并且不划伤试样表面,建议刻划标点前,先在试样待测处表涂一层合适的染料薄膜。A-B

R≥20

带肩试样

图2不带肩试样

8试验程序

8.1试验一般在10~35℃室温下进行,对温度要求严格的试验,室温应为23C士5℃8.2试验材料的拉伸性能不明确时,应预先进行常规拉伸试验,记录力-伸长曲线、由此确定其屌服特性、伸长率和测定值的工程应变水平。8.3按第7章的要求检查试样。

8.4安装试样时注意对中,保证轴向受力。8.5对于手工测量,当试样的原始标距L.不小于25mm时,至少应在标距内等间距地测量三处宽度用平均值计算塑性应变比值。测量试样的原始标距L,允许测量偏差为原始标距1的土1.0%8.6自动测量时,应使用6.3.1中规定的引伸计测量标距长度的变化,并在标距内至少测量-处宽度。8.7试验速度:

8.7.1试验机夹头移动速度不应超过50%l/min。8.7.2需要在值试验的同时,测定规定非比例伸长应力、屈服点、厨服点仲伸长率等性能时.试验速度应符合GB/T228的规定。当试样变形到超过测定上述性能后,可以将试验速度调节到测定?值所要求的范围。

GB/T 5027-- 1999

8.8加力至规定的应变水平。值的工程应变水平应大于屈服应变或屈服点伸长终点所对应的应变,小于最大力所对应的应变。若无其他规定,一般采用15%或20%的工程应变水平。8.9对于手工测量,以测量原始标距长度和宽度同样的方式和误差测量变形后的试样标距L和宽度b。测量可在试验力下进行,但仲裁试验应在卸力情况下进行。8.10对于自动测量,用6.3.1中规定的引伸让测量规定应变水平下的标距L和宽度6。8.11如果试样出现横向弯曲(见图3),或纵向弯曲,会影响试验结果,均应认为试验无效,并重新进行试验。

8.12如果塑性应变不均勾,应认为试验结果无效,并重新进行试验。8.13根据测得bo、Lo、b、L按式(2)、(3)、(4)计算r、F和Ar值。8.14每个取样方向应试验2片试样,取r的平均值。如果两试样测得结果相差较大,应测第3片试样,含弃相差大的值。

横向弯曲

图3试样的横向弯曲

9试验结果

9.1对于手工测量,用式(2)、(3)、(4)计算不同取向试样的r、和△r值。9.2对于自动测量,自动拉伸试验机和数据处理程序直接给出不同取向试样的、和△值。9.3计算的塑性应变比r值应修约精确至0.05。9.4手工测量和自动测量可能得到不同试验结果,在差异明显的情况下,应以手工卸力测量方法为准。10试验报告

试验报告应包括下列内容:

a)本国家标准编号;

b)试验材料的说明;

c)采用的方法(手工测量或自动测量);d)采用的试样类型;

e)试样相对于轧制方向的取向;f)进行测量的应变水平;

g)试验中的其他特殊条件;

h)塑性应变比r值;

i)平均塑性应变比r;

i)平面各向异性度△r;

k)当计算和△r的公式与3.2和3.3中的公式不同时所采用的公式。GB/T50271999

附录A

(提示的附录)

试验精确度计算

塑性应变比r是一个导出量,它的精确度依赖于应变测量的精确度。A1

A2用变异系数(r)表示r值的试验精确度:s(r)

u(r) =:

A2.1应用数理统计方法,根据误差传递公式可导出以(r)的实用计算公式:Al

(r) =((b)(1+)

[1 + exp(- 2eh)3 +u(1.,)[1 + exp(2e.)]; i.2 ....-( A2)E

A2.2式(2)表明除r值本身外,U()主要与试样标距和宽度测量的变异系数以及长度方向的1程应变的大小有关。因此,提高值试验精度的有效措施是:a)提高尺寸测量精确度增加重复测量次数(即减少尺寸测量变异系数);b)在试验材料允许的均匀塑性应变范围内,增大长度方向的工程应变量,9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标等效采用ISO10113:1991《金属材料一薄板和薄带一塑性应变比的测定》。在主要技术内容和结构形式上与ISO10113:1991相同。本标准此次修订对GB/T5027-1985的下列主要技术内容作了修改:章节进行了重新安排;

修改原理,删去试验意义;

增加引用标准;

—增加了试样类型;

…一将第六章计算与定义合并;将第七章内容改为附录A,

删去附录 A、附录 B和附录C。

本标推实施之日起,代替GB/T50271985《金属薄板塑性应变比(r值)试验方法》。本标准的附录A是提示的附录。

本标准由国家治金工业局提出。本标准由全国钢标准化技术委员会归口。本标准起草单位:武汉钢铁(集团)公司、钢铁研究总院。本标准主要起草人:戴瑞玲、吴国运、李久林。本标准1985年3月首次发布。

GB/T5027:1999

ISO前言

IS()(国际标准化组织)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作通常由IS()的技术委员会完成,各成员团体若对某技术委员会已确立的项目感兴趣.均有权参加该技术委员会。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也参加工作,在电.工技术标准化方面,IS)与国际电工委员会(IEC)保持密切合作关系。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体表决,国际标准需要取得至少75%参加投票表决的成员团体的同意才能正式发布。国际标准ISO10113系由ISO/TC164金属力学性能试验技术委员会制定。398

1范围

中华人民共和国国家标准

金属薄板和薄带塑性应变比

(r值)试验方法

Metallic materials---Sheet and strip--Determination of plastic strain ratio(r-values)GB/T 5027—1999

eqv Is0 10113:1991

代替GB/T50271985bZxz.net

本标准规定了金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法的定义、符号、原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果和试验报告。本标准适用于厚度为0. 1~~3mm金属薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T228—1987金属拉伸试验方法GB/T10623—1989金属力学性能试验术语GB/T16825—1997拉力试验机的检验JJG762—1992引伸计检定规程

3定义

本标准采用下列定义。

3.1塑性应变比(r):将金属薄板试样沿轴向拉伸到产生均勾塑性变形时,试样标距内宽度方问的真实应变与厚度方向的真实应变之比。r=

式中:

Ea=lnl

由于测量长度的变化比测量厚度的变化容易和精确,所以根据塑性应变前后体积不变原理导出下面的关系式来计算塑性应变比r。(n/6

Inl。

计算的r值应标明试样相对于轧制方向的取向及应变水平,例如:r45/20(见表1)。2

3.2加权平均塑性应变比():金属薄板平面上与轧制方向成0°45°和90°三个方向测得的塑性应变比,值的加权平均值

国家质量技术监督局1999-11-01批准2000-08-01实施

GB/T 5027 —1999

+= ro + ro + 2ras

3.3塑性应变比平面各向异性度(△r):金属薄板平面上与主轧制方向成0°和90°方向的塑性应变比值的算术平均值与45°方向的塑性应变比r值之差。ro+ro

对于某紫材料,试样可以选择其他取向,此时采用的公式会与3.2和3.3中所给出的公式不同,因此应在试验报告中给出所采用的其他公式。3.4屈服点伸长:在力-伸长曲线上整个不连续区间试样的伸长值(仅指有明显屈服现象的材料)。其他相关定义见GB/T10623。

本标推使用的符号及其说明见表1。表1符号和说明

5原理

试样原始厚度

试样标距内的原始宽度

试样拉伸变形后的厚度

试样拉伸变形后标距内的宽度

试样夹持部分长度

试样夹持部分宽度

试样原始标距

引神计标距

试样拉伸变形后的标距

试样乎行长度

试样总长度

试样厚度方向的真实应变

试样宽度方向的真实应变

塑性应变化

在%应变水平下X方向(与轧向成X角度)试样的塑性应变化r/值的加权平均值

塑性应变比平面各向异性度

在单轴拉伸力作用下,将试样拉伸到均匀塑性变形阶段,当达到规定的工程应变水平时,测量试样标距长度和宽度的变化,并利用塑性变形前后体积不变原理导出的公式计算塑性应变化厂值。6试验设备

6.1试验机

6.1.1试验机应符合GB/T16825的要求,试验机级别应不低于1级。400

GB/T 5027—1999

6.1.2试样的夹持方法应符合GB/T228的规定。试验机应能按8.8.1的费求控制应变速率或夹头位移速度进行单轴拉伸试验。

6.1.3试验机夹头应能保证在夹持试样时,使试样纵轴中心线和上、下夹头的中心线与试验机拉力轴线重合。

6.1.4试验机应由计量部门定期进行检定。6.2量具

测量试样标距变化的量具误差应不大于土0.01mm;测量试样宽度变化的量具误差应不大于土0.005mm。量具应由计量部门定期检定。6.3引伸计

6.3.1引伸计应符合JG762规定的1级或更高级要求。6.3.2引伸计应按JJG762进行标定。标定时引伸计的工作状态应尽可能与试验时状态相同。6.3.3经过标定的引伸计,试验前应注意检查。当引伸计经过检修或出现异常时,应重新进行标定。7试样

7.1取样

7.1.1取样部位应符合相关产品标准要求或经双方协商确定。7.1.2取样方向-般为0°45°.90°,每个方向至少取3片试样。在其他方向显示特征值的材料,经双方协商,也可在那些方向上取样。7.2试样形状

试样一般应具有比平行长度部分宽的夹持部分(简称带肩试样,见图1)。通过协议,试样也可以为平行边的条带(简称不带肩试样,见图2)。对于宽度不大于20mm产品,试样宽度可以等于产品的宽度。但仲裁试验时,应采用带肩试样。7.3试样尺寸

平行长度应不小于L。十b/2。仲裁试验时,平行长度应为L。十2b。宽度不大于20mm的不带肩试样,夹头间的自由长度应不小于1十3bg。表2给出了两种非比例试样的尺寸。如果能给出真有同样精确度的测量结果,也可采用非标推的其他类型试样。表2两种非比例试样的尺寸

试样序号原始宽度b。原始标距L。|平行长度L1

7.4试样制备

夹持部分(头

夹持部分

宽度B

长度h

不带肩试样夹头间标距内最大宽度的自由长度

≥140

7.4.1试样毛坏必须单个切取。试样均须进行机加工以消除加工硬化影响。与最小宽度之差

注:对于极薄试样,建议将切取的等宽毛坏用油纸逐片分隔,在两外侧夹上等宽度的较厚板一起机加工,直至达到要求的尺寸。

7.4.2试样原始标距内宽度两侧不平行度应尽可能小,最大宽度与最小宽度之差应不大于标距内测量宽度平均值的0.1%。

7.4.3除非另有规定,试样厚度应是产品全厚度,但在试样标距内,任意两处的厚度值之差应不大于0.01mm;当厚度小于1.0mm时应不大于公称厚度的1%。7.4.4试样表面不应有划伤等缺陷7.4.5可用维氏金刚石压头或其他工具刻划标点。标点应位于试样的轴线上,并对称于平行长度部分101

的中心。

GB/T 5027—1999

注:为使标点清晰,并且不划伤试样表面,建议刻划标点前,先在试样待测处表涂一层合适的染料薄膜。A-B

R≥20

带肩试样

图2不带肩试样

8试验程序

8.1试验一般在10~35℃室温下进行,对温度要求严格的试验,室温应为23C士5℃8.2试验材料的拉伸性能不明确时,应预先进行常规拉伸试验,记录力-伸长曲线、由此确定其屌服特性、伸长率和测定值的工程应变水平。8.3按第7章的要求检查试样。

8.4安装试样时注意对中,保证轴向受力。8.5对于手工测量,当试样的原始标距L.不小于25mm时,至少应在标距内等间距地测量三处宽度用平均值计算塑性应变比值。测量试样的原始标距L,允许测量偏差为原始标距1的土1.0%8.6自动测量时,应使用6.3.1中规定的引伸计测量标距长度的变化,并在标距内至少测量-处宽度。8.7试验速度:

8.7.1试验机夹头移动速度不应超过50%l/min。8.7.2需要在值试验的同时,测定规定非比例伸长应力、屈服点、厨服点仲伸长率等性能时.试验速度应符合GB/T228的规定。当试样变形到超过测定上述性能后,可以将试验速度调节到测定?值所要求的范围。

GB/T 5027-- 1999

8.8加力至规定的应变水平。值的工程应变水平应大于屈服应变或屈服点伸长终点所对应的应变,小于最大力所对应的应变。若无其他规定,一般采用15%或20%的工程应变水平。8.9对于手工测量,以测量原始标距长度和宽度同样的方式和误差测量变形后的试样标距L和宽度b。测量可在试验力下进行,但仲裁试验应在卸力情况下进行。8.10对于自动测量,用6.3.1中规定的引伸让测量规定应变水平下的标距L和宽度6。8.11如果试样出现横向弯曲(见图3),或纵向弯曲,会影响试验结果,均应认为试验无效,并重新进行试验。

8.12如果塑性应变不均勾,应认为试验结果无效,并重新进行试验。8.13根据测得bo、Lo、b、L按式(2)、(3)、(4)计算r、F和Ar值。8.14每个取样方向应试验2片试样,取r的平均值。如果两试样测得结果相差较大,应测第3片试样,含弃相差大的值。

横向弯曲

图3试样的横向弯曲

9试验结果

9.1对于手工测量,用式(2)、(3)、(4)计算不同取向试样的r、和△r值。9.2对于自动测量,自动拉伸试验机和数据处理程序直接给出不同取向试样的、和△值。9.3计算的塑性应变比r值应修约精确至0.05。9.4手工测量和自动测量可能得到不同试验结果,在差异明显的情况下,应以手工卸力测量方法为准。10试验报告

试验报告应包括下列内容:

a)本国家标准编号;

b)试验材料的说明;

c)采用的方法(手工测量或自动测量);d)采用的试样类型;

e)试样相对于轧制方向的取向;f)进行测量的应变水平;

g)试验中的其他特殊条件;

h)塑性应变比r值;

i)平均塑性应变比r;

i)平面各向异性度△r;

k)当计算和△r的公式与3.2和3.3中的公式不同时所采用的公式。GB/T50271999

附录A

(提示的附录)

试验精确度计算

塑性应变比r是一个导出量,它的精确度依赖于应变测量的精确度。A1

A2用变异系数(r)表示r值的试验精确度:s(r)

u(r) =:

A2.1应用数理统计方法,根据误差传递公式可导出以(r)的实用计算公式:Al

(r) =((b)(1+)

[1 + exp(- 2eh)3 +u(1.,)[1 + exp(2e.)]; i.2 ....-( A2)E

A2.2式(2)表明除r值本身外,U()主要与试样标距和宽度测量的变异系数以及长度方向的1程应变的大小有关。因此,提高值试验精度的有效措施是:a)提高尺寸测量精确度增加重复测量次数(即减少尺寸测量变异系数);b)在试验材料允许的均匀塑性应变范围内,增大长度方向的工程应变量,9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。