GB/T 6323.4-1994

基本信息

标准号: GB/T 6323.4-1994

中文名称:汽车操纵稳定性试验方法 转向回正性能试验

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1994-04-04

实施日期:1994-01-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:178405

标准分类号

标准ICS号:道路车辆工程>>43.020道路车辆综合

中标分类号:车辆>>汽车>>T40汽车综合

出版信息

页数:10页

标准价格:10.0 元

相关单位信息

首发日期:1986-04-25

复审日期:2004-10-14

起草单位:长春汽车研究所

归口单位:全国汽车标准化技术委员会

发布部门:国家发展和改革委员会

主管部门:国家发展和改革委员会

标准简介

GB/T 6323.4-1994 汽车操纵稳定性试验方法 转向回正性能试验 GB/T6323.4-1994 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

汽车操纵稳定性试验方法

转向回正性能试验

Controllability and stabilitytest procedure for automobiles-Returnability test

主题内容与适用范留

GB/T 6323.4—94

代替GB6323.4—86

本标准规定了汽车操纵稳定性试验方法中的转向回正性能试验方法。本标准适用于轿车、客车、货车及越野汽车,其他类型汽车可参照执行。2引用标准

GB/T12534汽车道路试验方法通则GB/T12549汽车操纵稳定性术语及其定义3测量变量和仪器设备

3.1测量变量

汽车前进速度,

横摆角速度;

侧向加速度。

3.2试验仪器设备

3.2.1试验仪器设备应符合GB/T12534中:3.5条规定。3.2.2

各测量用仪器,其测量范围及最大误差满足表1的要求。包括传感器及记录仪器在内的整个测量系统的频带宽度不小于3Hz。3.2.3

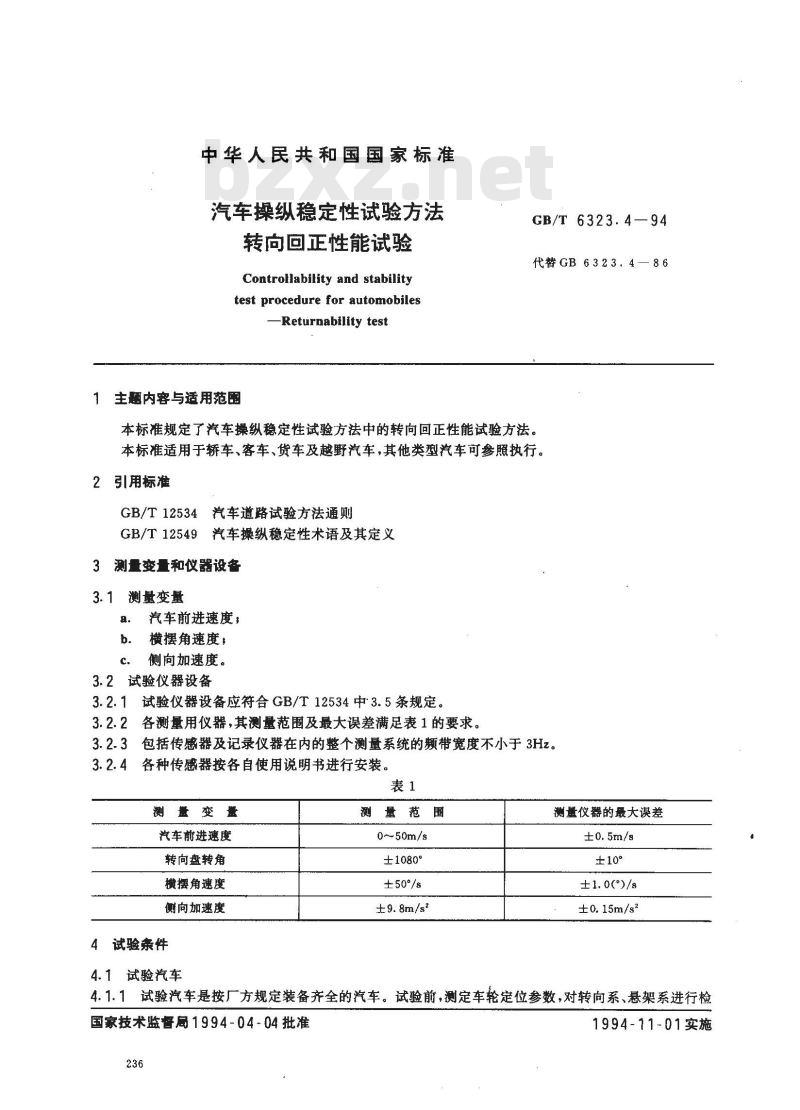

各种传感器按各自使用说明书进行安装。表1

測量变量

汽车前进速度

转向盘转角

横摆角速度

侧向加速度

4试验条件

4.1试验汽车

测量范围

0~50m/s

±1080°

±50%s

±9.8m/s2

测量仪器的最大误差

±10°

±1.0(°)/s

±0.15m/s2

4.1.1试验汽车是按厂方规定装备齐全的汽车。试验前,测定车轮定位参数,对转向系、悬架系进行检国家技术监督局1994-04-04批准236

1994-11-01实施

GB/T 6323.4--94

查、调整和紧固,按规定进行润滑。只有认定试验汽车已符合厂方规定的技术条件,方可进行试验。测定及检查的有关参数的数值,记入附录A(补充件)中。4.1.2试验时若用新轮胎,试验前至少应经过200km正常行驶的磨合;若用旧轮胎,试验终了残留花纹高度不小于1.5mm。轮胎气压应符合GB/T12534中3.2条的规定。4.1.3试验汽车在厂定最大总质量(驾驶员、试验员及测试仪器质量,计入总质量)状态下进行。货车的装载物(推荐用砂袋)均匀分布于货箱内;客车的装载物(推荐用砂袋)分布于座椅和地板上,其比例应符合GB/T12534中表1的规定。轴载质量必须符合厂方规定。4.2试验场地与环境

a。试验场地为干燥、平坦而清洁的,用水泥混凝土或沥青铺装的路面,任意方向的坡度不大于2%,

b.风速不大于5m/s;

c.大气温度在0~40℃范围内。:5试验方法

5.1低速回正性能试验

5.1.1在试验场地上用明显的颜色画出半径为15m的圆周。5.1.2试验前试验汽车沿半径为15m的圆周、以侧向加速度达3m/s2的相应车速,行驶500m,使轮胎升温。

5.1.3接通仪器电源,使其达到正常工作温度。5.1.4试验汽车直线行驶,记录各测量变量零线,然后调整转向盘转角,使汽车沿半径为15土1m的圆周行驶,调整车速,使侧向加速度达到4士0.2m/s2,固定转向盘转角,稳定车速并开始记录,待3s后,驾驶员突然松开转向盘并做一标记(建议用一微动开关和一个讯号通道同时记录),至少记录松手后4s的汽车运动过程。记录时间内油门开度保持不变。对于侧向加速度达不到4土0.2m/s2的汽车,按试验汽车所能达到的最高侧向加速度进行试验,应在试验报告中(表2备注)加以说明。5.1.5试验按向左转与向右转两个方向进行,每个方向三次。5. 2高速回正性能试验

5.2.1对于最高车速超过100km/h的汽车,要进行本项试验。5.2.2试验车速按被试汽车最高车速的70%并四舍五入为10的整数倍。5.2.3接通仪器电源,使其达到正常工作温度。5.2.4试验汽车沿试验路段以试验车速直线行驶,记录各测量变量的零线。随后驾驶员转动转向盘使侧向加速度达到2士0.2m/s,待稳定并开始记录后,驾驶员突然松开转向盘并做一标记(建议用一微动开关和一个讯号通道同时记录),至少记录松手后4s内的汽车运动过程。记录时间内油门开度保持不变。

5.2.5试验按向左转与向右转两个方向进行,每个方向三次。6试验数据处理与结果表达

6.1试验数据处理

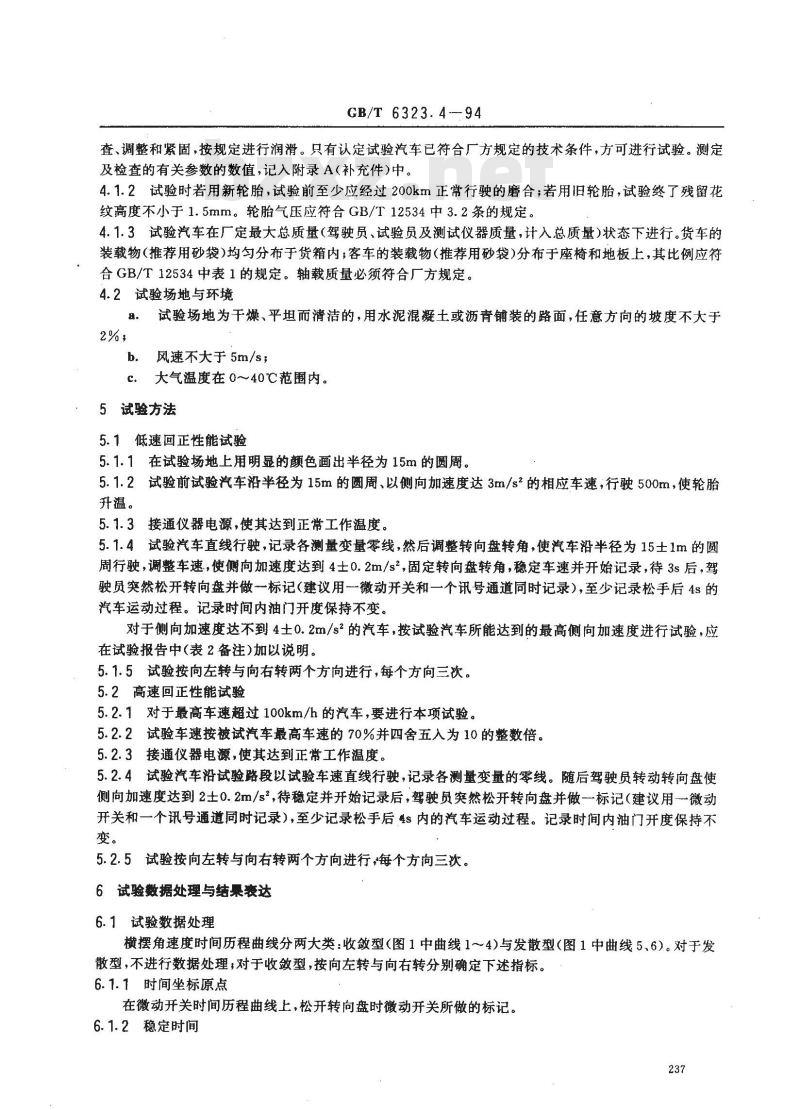

横摆角速度时间历程曲线分两大类:收敛型(图1中曲线1~4)与发散型(图1中曲线5、6)。对于发散型,不进行数据处理;对于收敛型,按向左转与向右转分别确定下述指标。6.1.1时间坐标原点

在微动开关时间历程曲线上,松开转向盘时微动开关所做的标记。6.1.2稳定时间

GB/T 6323.4—94

从时间坐标原点开始,至横摆角速度达到新稳态值(包括零值)为止的一段时间间隔。其均值按下式确定:

(1)

稳定时间均值,s;

式中:t-—

第i次试验的稳定时间,。

6.1.3残留横摆角速度

在横摆角速度时间历程曲线上,松开转向盘3s时刻的横摆角速度值(包括零值)。按下式确定:Ar

式中:△r—残留横摆角速度均值,()/sri

第i次试验的残留横摆角速度值,°)/s。6.1.4横摆角速度超调量

(2)

在横摆角速度时间历程曲线上,横摆角速度响应第一个峰值超过新稳态值的部分与初始值之比(见图2)。

横摆角速度超量均值按下式确定:.....( 3)免费标准bzxz.net

式中:α一—横摆角速度超调量均值,%,q

第次试验横摆角速度超调量,%。6.1.5横摆角速度自然频率

第i次试验横摆角速度自然频率f。按下式确定:Nt

式中:fo—第i次试验横摆角速度自然频率,Hz;Ai—--横摆角速度响应时间历程曲线的峰峰值,(见图3),()/s;Atj——横摆角速度响应时间历程曲线上,两相邻波峰的时间间隔(见图3),s;横摆角速度响应时间历程曲线的波峰数。横摆角速度自然频率均值按下式确定:f。

式中:f。—横摆角速度自然频率均值,Hz。238

(4)

(5)

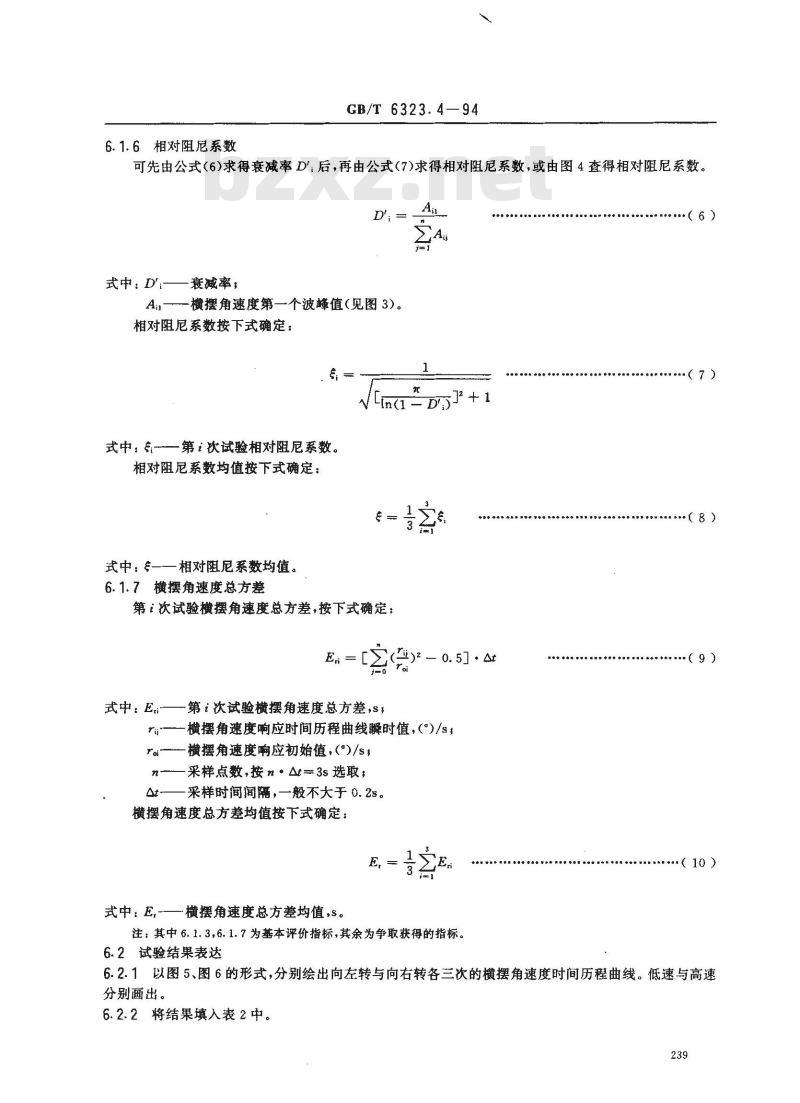

6. 1. 6 相对阻尼系数

GB/T6323.4—94

可先由公式(6)求得衰减率D'后,再由公式(7)求得相对阻尼系数,或由图4查得相对阻尼系数。D'

式中:D'——衰减率;

Ain———横摆角速度第一个波峰值(见图3)。相对阻尼系数按下式确定:

Lin1-D',)

式中:;—第i次试验相对阻尼系数。相对阻尼系数均值按下式确定:式中:—一相对阻尼系数均值。6.1.7横摆角速度总方差

第次试验横摆角速度总方差,按下式确定:E.

式中:E第i次试验横摆角速度总方差,s,ri

横摆角速度响应时间历程曲线瞬时值,(\)/sroi—横摆角速度响应初始值,()/s,n—采样点数,按n·△t=3s选取;At采样时间间隔,一般不大于 0.2s。横摆角速度总方差均值按下式确定:横摆角速度总方差均值,s。

式中: E,

注:其中6.1.3,6.1.7为基本评价指标,其余为争取获得的指标。6.2试验结果表达

(9)

(10)

6.2.1以图5、图6的形式,分别绘出向左转与向右转各三次的横摆角速度时间历程曲线。低速与高速分别画出。

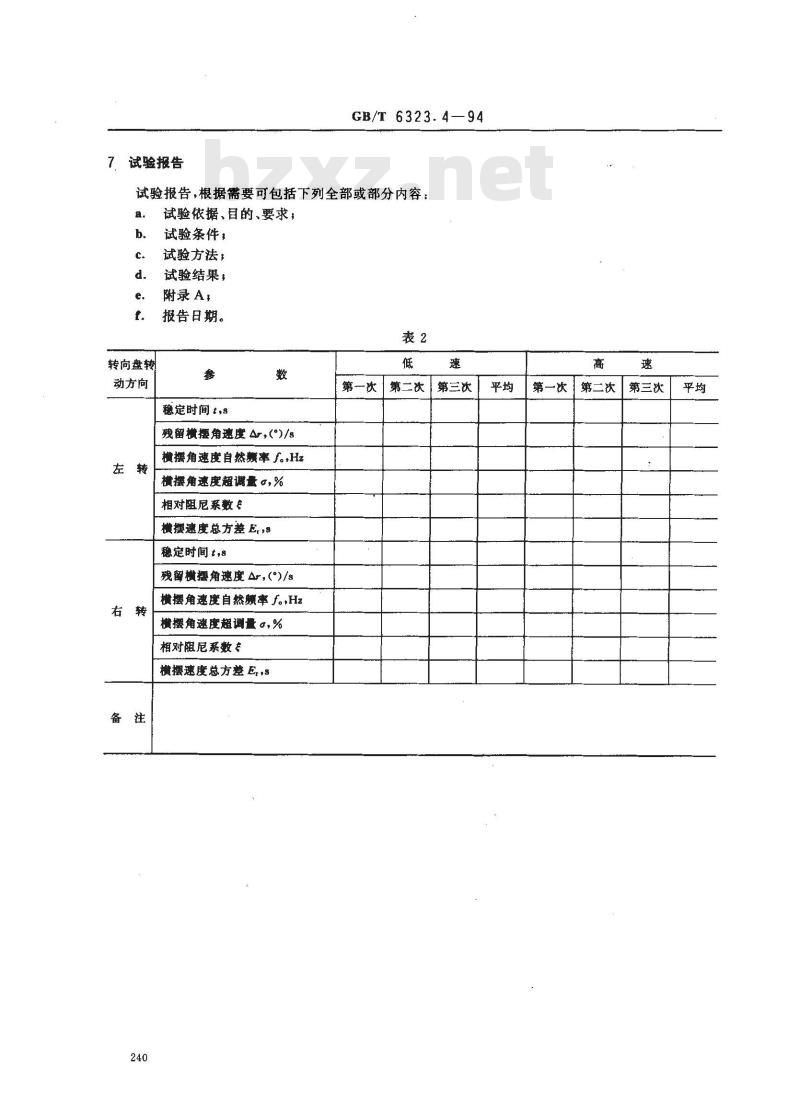

6.2.2将结果填入表2中。

试验报告

GB/T 6323.4—94

试验报告,根据需要可包括下列全部或部分内容:a.

试验依据、目的、要求;

试验条件,

试验方法;

试验结果,

转向盘转

动方向

附录A,

报告日期。

稳定时间t,8

残留横摆角速度 Ar,(°) /s

横摆角速度自然频率 f。,Hz

横摆角速度超调量 ,%

相对阻尼系数

横摆速度总方差 E.,s

稳定时间t,8

残留横摆角速度 Ar,(°)/s

横摆角速度自然题率f。,Hz

横摆角速度超调量 α,%

相对阻尼系数

横摆速度总方差Ers

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

GB/T 6323.4-94

转向盘转角输入

模巢角难度响应

微动开关信号

模摄角癌度零线

t(曲线3)

t(曲线2)

面线1)

模摄集速度响应

横摄角这度零线

GB/T 6323.4—94

横提角速度响应

GB/T 6323.4—94

试验汽车型号

制造广名

发动机号

行驶里程

前轮距

厂定最大总质量

前轴载质量

前轮胎型号

前左轮气压

花纹高度

前左轮

后轮胎型号

后左轮气压

花纹高度

后左轮

车轮定位参数

主销内倾

主销后倾

车轮外倾

前左轮

车轮前束

转向盘直径

所用仪器

测汽车前进速度

测转向盘转角

测横摆角速度

测侧向加速度

记录仪器

试验地点

试验路面

场地坡度

试验日期

GB/T 6323. 4--94

附录A

一般数据表

(补充件)

试验汽车编号

出厂日期

底盘·号

后轴载质量

前轮辋型号

前右轮气压

前右轮

后轮辋型号

后右轮气压

后右轮

前右轮

转向盘自由行程

大气温度

试验参加人员

数据处理人员

附加说明:

GB/T6323.4--94

本标准由中国汽车工业总公司提出。本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。本标准由长春汽车研究所、清华大学负责起草。本标准主要起草人郭孔辉、王德宝。风速

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

汽车操纵稳定性试验方法

转向回正性能试验

Controllability and stabilitytest procedure for automobiles-Returnability test

主题内容与适用范留

GB/T 6323.4—94

代替GB6323.4—86

本标准规定了汽车操纵稳定性试验方法中的转向回正性能试验方法。本标准适用于轿车、客车、货车及越野汽车,其他类型汽车可参照执行。2引用标准

GB/T12534汽车道路试验方法通则GB/T12549汽车操纵稳定性术语及其定义3测量变量和仪器设备

3.1测量变量

汽车前进速度,

横摆角速度;

侧向加速度。

3.2试验仪器设备

3.2.1试验仪器设备应符合GB/T12534中:3.5条规定。3.2.2

各测量用仪器,其测量范围及最大误差满足表1的要求。包括传感器及记录仪器在内的整个测量系统的频带宽度不小于3Hz。3.2.3

各种传感器按各自使用说明书进行安装。表1

測量变量

汽车前进速度

转向盘转角

横摆角速度

侧向加速度

4试验条件

4.1试验汽车

测量范围

0~50m/s

±1080°

±50%s

±9.8m/s2

测量仪器的最大误差

±10°

±1.0(°)/s

±0.15m/s2

4.1.1试验汽车是按厂方规定装备齐全的汽车。试验前,测定车轮定位参数,对转向系、悬架系进行检国家技术监督局1994-04-04批准236

1994-11-01实施

GB/T 6323.4--94

查、调整和紧固,按规定进行润滑。只有认定试验汽车已符合厂方规定的技术条件,方可进行试验。测定及检查的有关参数的数值,记入附录A(补充件)中。4.1.2试验时若用新轮胎,试验前至少应经过200km正常行驶的磨合;若用旧轮胎,试验终了残留花纹高度不小于1.5mm。轮胎气压应符合GB/T12534中3.2条的规定。4.1.3试验汽车在厂定最大总质量(驾驶员、试验员及测试仪器质量,计入总质量)状态下进行。货车的装载物(推荐用砂袋)均匀分布于货箱内;客车的装载物(推荐用砂袋)分布于座椅和地板上,其比例应符合GB/T12534中表1的规定。轴载质量必须符合厂方规定。4.2试验场地与环境

a。试验场地为干燥、平坦而清洁的,用水泥混凝土或沥青铺装的路面,任意方向的坡度不大于2%,

b.风速不大于5m/s;

c.大气温度在0~40℃范围内。:5试验方法

5.1低速回正性能试验

5.1.1在试验场地上用明显的颜色画出半径为15m的圆周。5.1.2试验前试验汽车沿半径为15m的圆周、以侧向加速度达3m/s2的相应车速,行驶500m,使轮胎升温。

5.1.3接通仪器电源,使其达到正常工作温度。5.1.4试验汽车直线行驶,记录各测量变量零线,然后调整转向盘转角,使汽车沿半径为15土1m的圆周行驶,调整车速,使侧向加速度达到4士0.2m/s2,固定转向盘转角,稳定车速并开始记录,待3s后,驾驶员突然松开转向盘并做一标记(建议用一微动开关和一个讯号通道同时记录),至少记录松手后4s的汽车运动过程。记录时间内油门开度保持不变。对于侧向加速度达不到4土0.2m/s2的汽车,按试验汽车所能达到的最高侧向加速度进行试验,应在试验报告中(表2备注)加以说明。5.1.5试验按向左转与向右转两个方向进行,每个方向三次。5. 2高速回正性能试验

5.2.1对于最高车速超过100km/h的汽车,要进行本项试验。5.2.2试验车速按被试汽车最高车速的70%并四舍五入为10的整数倍。5.2.3接通仪器电源,使其达到正常工作温度。5.2.4试验汽车沿试验路段以试验车速直线行驶,记录各测量变量的零线。随后驾驶员转动转向盘使侧向加速度达到2士0.2m/s,待稳定并开始记录后,驾驶员突然松开转向盘并做一标记(建议用一微动开关和一个讯号通道同时记录),至少记录松手后4s内的汽车运动过程。记录时间内油门开度保持不变。

5.2.5试验按向左转与向右转两个方向进行,每个方向三次。6试验数据处理与结果表达

6.1试验数据处理

横摆角速度时间历程曲线分两大类:收敛型(图1中曲线1~4)与发散型(图1中曲线5、6)。对于发散型,不进行数据处理;对于收敛型,按向左转与向右转分别确定下述指标。6.1.1时间坐标原点

在微动开关时间历程曲线上,松开转向盘时微动开关所做的标记。6.1.2稳定时间

GB/T 6323.4—94

从时间坐标原点开始,至横摆角速度达到新稳态值(包括零值)为止的一段时间间隔。其均值按下式确定:

(1)

稳定时间均值,s;

式中:t-—

第i次试验的稳定时间,。

6.1.3残留横摆角速度

在横摆角速度时间历程曲线上,松开转向盘3s时刻的横摆角速度值(包括零值)。按下式确定:Ar

式中:△r—残留横摆角速度均值,()/sri

第i次试验的残留横摆角速度值,°)/s。6.1.4横摆角速度超调量

(2)

在横摆角速度时间历程曲线上,横摆角速度响应第一个峰值超过新稳态值的部分与初始值之比(见图2)。

横摆角速度超量均值按下式确定:.....( 3)免费标准bzxz.net

式中:α一—横摆角速度超调量均值,%,q

第次试验横摆角速度超调量,%。6.1.5横摆角速度自然频率

第i次试验横摆角速度自然频率f。按下式确定:Nt

式中:fo—第i次试验横摆角速度自然频率,Hz;Ai—--横摆角速度响应时间历程曲线的峰峰值,(见图3),()/s;Atj——横摆角速度响应时间历程曲线上,两相邻波峰的时间间隔(见图3),s;横摆角速度响应时间历程曲线的波峰数。横摆角速度自然频率均值按下式确定:f。

式中:f。—横摆角速度自然频率均值,Hz。238

(4)

(5)

6. 1. 6 相对阻尼系数

GB/T6323.4—94

可先由公式(6)求得衰减率D'后,再由公式(7)求得相对阻尼系数,或由图4查得相对阻尼系数。D'

式中:D'——衰减率;

Ain———横摆角速度第一个波峰值(见图3)。相对阻尼系数按下式确定:

Lin1-D',)

式中:;—第i次试验相对阻尼系数。相对阻尼系数均值按下式确定:式中:—一相对阻尼系数均值。6.1.7横摆角速度总方差

第次试验横摆角速度总方差,按下式确定:E.

式中:E第i次试验横摆角速度总方差,s,ri

横摆角速度响应时间历程曲线瞬时值,(\)/sroi—横摆角速度响应初始值,()/s,n—采样点数,按n·△t=3s选取;At采样时间间隔,一般不大于 0.2s。横摆角速度总方差均值按下式确定:横摆角速度总方差均值,s。

式中: E,

注:其中6.1.3,6.1.7为基本评价指标,其余为争取获得的指标。6.2试验结果表达

(9)

(10)

6.2.1以图5、图6的形式,分别绘出向左转与向右转各三次的横摆角速度时间历程曲线。低速与高速分别画出。

6.2.2将结果填入表2中。

试验报告

GB/T 6323.4—94

试验报告,根据需要可包括下列全部或部分内容:a.

试验依据、目的、要求;

试验条件,

试验方法;

试验结果,

转向盘转

动方向

附录A,

报告日期。

稳定时间t,8

残留横摆角速度 Ar,(°) /s

横摆角速度自然频率 f。,Hz

横摆角速度超调量 ,%

相对阻尼系数

横摆速度总方差 E.,s

稳定时间t,8

残留横摆角速度 Ar,(°)/s

横摆角速度自然题率f。,Hz

横摆角速度超调量 α,%

相对阻尼系数

横摆速度总方差Ers

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

GB/T 6323.4-94

转向盘转角输入

模巢角难度响应

微动开关信号

模摄角癌度零线

t(曲线3)

t(曲线2)

面线1)

模摄集速度响应

横摄角这度零线

GB/T 6323.4—94

横提角速度响应

GB/T 6323.4—94

试验汽车型号

制造广名

发动机号

行驶里程

前轮距

厂定最大总质量

前轴载质量

前轮胎型号

前左轮气压

花纹高度

前左轮

后轮胎型号

后左轮气压

花纹高度

后左轮

车轮定位参数

主销内倾

主销后倾

车轮外倾

前左轮

车轮前束

转向盘直径

所用仪器

测汽车前进速度

测转向盘转角

测横摆角速度

测侧向加速度

记录仪器

试验地点

试验路面

场地坡度

试验日期

GB/T 6323. 4--94

附录A

一般数据表

(补充件)

试验汽车编号

出厂日期

底盘·号

后轴载质量

前轮辋型号

前右轮气压

前右轮

后轮辋型号

后右轮气压

后右轮

前右轮

转向盘自由行程

大气温度

试验参加人员

数据处理人员

附加说明:

GB/T6323.4--94

本标准由中国汽车工业总公司提出。本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。本标准由长春汽车研究所、清华大学负责起草。本标准主要起草人郭孔辉、王德宝。风速

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。