GB/T 9917.1-2002

基本信息

标准号: GB/T 9917.1-2002

中文名称:照相镜头 第1部分: 变焦距镜头

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2002-10-08

实施日期:2003-10-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:498773

标准分类号

标准ICS号:成像技术>>摄影技术>>37.040.10摄影设备、投影仪

中标分类号:仪器、仪表>>电影、照相、缩微、复印设备>>N43镜头

关联标准

替代情况:GB/T 9917-1988

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-19368

页数:平装16开, 页数:16, 字数:30千字

标准价格:13.0 元

出版日期:2003-10-01

相关单位信息

首发日期:1988-09-20

复审日期:2004-10-14

起草人:邬子刚、钱元凯、黎风华、魏峰、陆肖弘

起草单位:江西风凰光学仪器(集团)有限公司

归口单位:全国照相机械标准化技术委员会

提出单位:全国照相机械标准化技术委员会

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

主管部门:中国机械工业联合会

标准简介

GB/T 9917的本部分规定了变焦距镜头的术语、定义与符号、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。本部分适用于画幅尺寸为24mm×36mm的变焦距照相镜头,其中自动调焦和电动变焦的镜头则应参照使用。画幅尺寸非24mm×36mm的变焦距照相镜头亦可参照使用。 GB/T 9917.1-2002 照相镜头 第1部分: 变焦距镜头 GB/T9917.1-2002 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS 37.040. 10

中华人民共和国国家标准

GB/T 9917.1—2002

部分代替GB/T9917—1988

照相镜头

第1部分:变焦距镜头

Camera lens--

Part1:Zoomlens

2002-10-08发布

中华人民共和国

玉家质量监警检验检疫总启

2003-10-01实施

GB/T9917《照相镜头》分为若于部分:第1部分:变焦距镜头;

第2部分:定焦距镜头;

GB/T 9917. 12002

本部分为GB/T9917的第1部分,代替GB/T9917—1988《照相镜头》中的变焦距镜头部分。本部分与GB/T9917—1988中的变焦距镜头部分相比主要变化如下:一增加和修改了部分定义(1988年版的1.11和1.12;本版的3.1);改变了变焦区段的划分界限(1988年版的表5;本版的3.1.1);质量特性指标等级统一分为五级(见4.3和第5章);质量特性指标按变焦区段和质量特性指标等级予以细分(见第5章);一视场划分予以统一(1988年版的2.3、2.4.4、2.7和3.7.3;本版的表1、5.3.1和5.7);增加了最近摄影距离的像面照度均匀度(见5.3.2);增加了微距照相分辨率和0.85y视场带照相分辨率(见表1和5.4.2);一可靠性增加了早期功能失效(见5.12.1和6.12);删除了调制传递系数(1988年版的2.8和3.8);像面位移和定位截距的要求与试验方法予以一致(见3.1.7、3.1.8、5.8、5.9、6.8和6.9);增加了分类与命名、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存(见第4章、第7章、第8章和第9章)。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由全国照相机械标准化技术委员会提出,本部分由杭州照相机械研究所归口。本部分由江西凤凰光学仪器(集团)有限公司负责起草,国家照相机质量监督检验中心、上海海鸥照相机有限公司、重庆华光仪器厂参加起草。本部分主要起草人:邬子刚、钱元凯、黎风华、魏峰、陆肖弘。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:—JB745-1965;

-GB/T9917—1988中的变焦距镜头部分。1范围

照相镜头

第1部分:变焦距镜头

GB/T 9917. 1--2002

GB/T9917的本部分规定了变焦距镜头的术语、定义与符号、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。本部分适用于画幅尺寸为24mm×36mm的变焦距照相镜头(以下简称镜头),其中自动调焦和电动变焦的镜头则应参照使用。画幅尺寸非24mm×36mm的变焦距照相镜头亦可参照使用。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T9917的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T2829周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T6161—1994缩微摄影技术2号测试图的特征及其在缩微摄影技术中的应用(eqvISO334:1989)

GB9969.1工业产品使用说明书总则GB/T13964照相机械术语

GB/T14436工业产品保证文件总则JB/T5195—1991照相机互换性结构件技术要求的测量方法JB/T6263-1992照相镜头照相分辨率测试标板JB/T7473—1994照相镜头分辨率测试图JB/T8247.1照相镜头摄影距离刻度标记JB/T8247.2照相镜头光圈标记

JB/T8248.1-1999照相镜头光谱透射比的测量方法JB/T8248.2-1999照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法JB/T 8248. 3-1999

照相镜头渐晕系数及像面照度均匀度测量方法JB/T 8248. 4-1999

摄影镜头杂光系数测量方法

JB/T 8248.5—1999

照相镜头焦距的测量方法

JB/T 8248.6--1999

照相镜头照相分辨率测定方法

JB/T8250.4照相机自由跌落试验方法JB/T8250.5照相机高、低温试验方法JB/T8250.6照相机振动试验方法JB/T8250.?照相机械包装、运输、贮存条件及试验方法JB/T8250.8照相机冲击试验方法1

GB/T 9917. 1---2002

JB/T8250.9照相机碰撞试验方法JB/T8251—1999照相镜头的色贡献指数JB/T8252-1999直径100mm以内的前镜筒与附件的配合尺寸3术语、定义和符号

3.1术语和定义

GB/T13964确立的以及下列术语和定义适用于GB/T9917的本部分。3. 1. 1

变焦区段zoomzone

变焦距镜头的焦距按名义焦距24mm.35mm、70mm、200mm为界限划分的若干个焦距区域。3.1.2

短焦、长焦、中焦及次短焦、次长焦short-focus,long-focus,middle-focus and second short-focus,second long-focus

镜头变焦范围的二个极限名义焦距分别称为短焦和长焦。相对而言的中焦,其焦距值近似为短焦和长焦焦距值的几何平均值的焦距分划值。次短焦和次长焦则是短焦与中焦和中焦与长焦的再细分,或是短焦和长焦的细分。

最近摄影距离 minimum photographic distance镜头在变焦范围内均能获得符合规定要求的成像的最短的摄影距离。3.1.4

微距功能macro-function

镜头在最近摄影距离或比最近摄影距离更短的摄影距离时,其照相放大率(又称摄影倍率,用像物比标识)能满足大于

专,且能获得符合规定要求的成像的功能。微距照相分辨率macro-photographic resolving power使用微距功能时,镜头在最大照相放大率的情况下,中心视场的照相分辨率。3.1.6

最佳像面

optimal image plane

中心视场成像最清晰的像面。

3image plane shift

像面位移

镜头调焦至无穷远,在整个变焦范围内变焦时,最佳像面轴向位置变动的最大相对位移量。3.1.8

定位截距located focal distance可换镜头与照相机机身连接的定位面至特定面的轴上光程。照相机定位截距包括:镜头定位截距、胶片定位截距和对焦定位截距。三者的特定面分别为:a)镜头定位截距:镜头调焦至无穷远时的最佳像面。变焦距镜头最佳像面的位置确认在该镜头像面位移值的二分之一处。

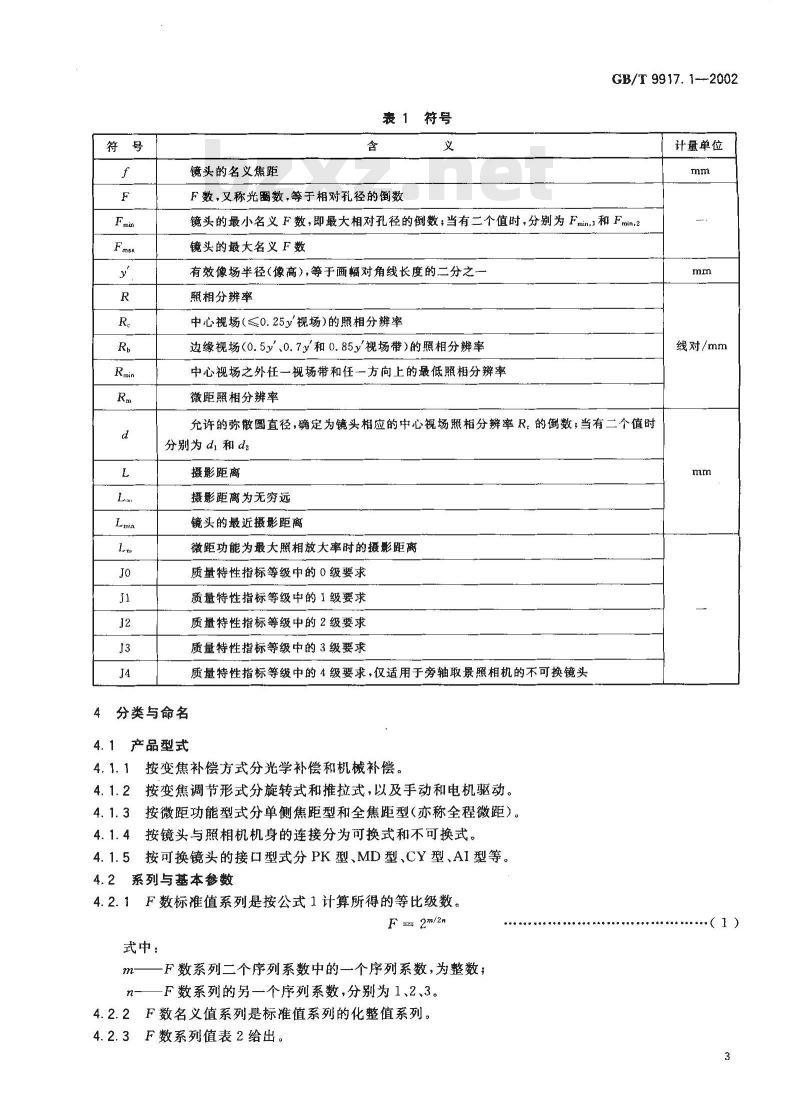

b)胶片定位截距:胶片乳剂面。c)对焦定位截距:对焦屏的对焦面。3.2符号

GB/T9917的本部分采用的部分符号由表1给出。2

镜头的名义焦距

表1符号

F数,又称光圈数,等于相对孔径的倒数义

GB/T 9917. 1--2002

计量单位

镜头的最小名义F数,即最大相对孔径的倒数;当有二个值时,分别为Fmin,,和Fmin.2镜头的最大名义F数

有效像场半径(像高),等于画幅对角线长度的二分之照相分辨率

中心视场(≤0.25视场)的照相分辩率边缘视场(0.5y、0.7和0.85视场带)的照相分辨率中心视场之外任一视场带和任一方向上的最低照相分辨率微距照相分辨率

允许的弥散圆直径,确定为镜头相应的中心视场照相分辩率尺。的倒数;当有二个值时分别为d,和 dz

摄影距离

摄影距离为无穷远

镜头的最近摄影距离

微距功能为最大照相放大率时的摄影距离质量特性指标等级中的0级要求

质量特性指标等级中的1级要求

质量特性指标等级中的2级要求

质量特性指标等级中的3级要求

质量特性指标等级中的4级要求,仅适用于旁轴取景照相机的不可换镜头分类与命名

4.1产品型式

按变焦补偿方式分光学补偿和机械补偿。4.1.1

4.1.2按变焦调节形式分旋转式和推拉式,以及手动和电机驱动。4.1.3按微距功能型式分单侧焦距型和全焦距型(亦称全程微距)4.1.4按镜头与照相机机身的连接分为可换式和不可换式。4.1.5按可换镜头的接口型式分PK型、MD型、CY型、AI型等。4.2系列与基本参数

4.2.1F数标准值系列是按公式1计算所得的等比级数。F 2m/2n

式中:

-F数系列二个序列系数中的一个序列系数,为整数;-F数系列的另一个序列系数,分别为1、2、3。4.2.2F数名义值系列是标准值系列的化整值系列。4.2.3F数系列值表2给出。

线对/mm

GB/T9917.1—2002

序列系数

标准值

F=2m/2n

表2F数系列

名义值

序列系数

4.2.4前镜筒与附件的配合尺寸按JB/T8252—1999的规定。4.3产品分级

标准值

F=2m/2z

名义值

镜头的质量特性指标等级由其所有要求的要求按质量特性指标等级分为JO、J1、J2、J3、J4五级。4质量特性指标等级中的最低等级确定。4.4命名

镜头规格代号由变焦范围及其最大相对孔径的倒数(F数)组成(见示例1)。4

GB/T 9917. 1—2002

示例1:变焦范围为28mm~105mm,F数为3.4~4.5的镜头,其规格代号标记为:f28—105mm/3.4—4.5。

5要求

5.1焦距误差

实测焦距对名义焦距的相对误差不得超出士5%,5.2F数误差

5.2.1最大相对孔径的实测F数对名义F数的相对误差不得超出士5%。5.2.2各档实测F数(Fmin除外),应在按公式2和表2确定的变动范围内。F。=2(m+#)/2

=2m/2n × 28/2n

式中:

F。一各档 F 数计算确定的变动范围,m、n-

一表2中的二个序列系数;

-F数的极限偏差,由表3给出;

表2中的F数标准值。

表3F数极限偏差

入射光瞳等效直径/mm

5.2.3F数递增调节与递减调节间同一F数的F数误差,当一个实测F数超出5.2.2规定的变动范围时,允许其相对于另一个符合规定的实测F数作相对变动,其F数相对变动量由表4给出。F数相对变动量

质量特性指标等级

F 数相对变动量

5.3像面照度均匀度

在摄影距离约为50倍焦距和Fmin时,0.9y处的像面照度均匀度K,由表5给出。5.3.1

表5像面照度均匀度

变焦区段/mm

K≥/%

在Lmin时,像面照度均匀度充允许比相对应的K,降低5%。5.3.2

照相分辨率

5.4.1在Fmin时,照相分辨率R由表6给出。10

单位为E

GB/T9917.1—2002

变焦区段/

照相分辨率

R≥/(线对/mm)

在Fmin时,微距照相分辨率Rm不得低于14线对/mm。杂光系数

在F8时,镜头光轴上的杂光系数n由表7给出,表7杂光系数

变焦区段/mm

色贡献指数

色贡献指数及其极限偏差为:ISO/CCI=0±/5_/4+!5.7

n≤/%

在画幅对角线方向0.5y和0.9g处的相对畸变9由表8给出。表 8 相对畸变

变焦区段/mm

像面位移

在Fmin和L时的焦深2dl及其像面位移,由表9和表10给出。表9焦深

Fmuin和d

只有一个值

有二个值

质量特性指标等级

像面位移≤/mm

表10像面位移

2dl≤/mm

2FminXd

Fmin,1 Xd, +Fmin,2 Xd2

对于仅供自动调焦单镜头反光照相机使用的变焦距镜头,其像面位移不受此要求限制。6

单位为毫米

单位为毫米

5.9定位截距

GB/T 9917. 1—2002

镜头定位截距的额定值应与胶片定位截距和对焦定位截距的额定值一致,镜头定位截距的下偏差为零,其上偏差由表11给出。

定位截距上偏差

质量特性指标等级

定位截距上偏差

5.10操作力和承力强度

操作力、操作力矩和承力强度由表12给出。Ji

表12操作力、操作力矩和承力强度操作项目

光圈、摄影距离调节

旋转式

推拉式

镜头锁紧

5.11外观和感官要求

操作力或操作力矩

0.10N·m~0.25N.m

0. 10 N. m~0. 50 N m

2 N~12 N

单位为毫米

承力强度》

5.11.1光学零部件不得有明显的麻点、擦痕、气泡、污迹、霉斑和附着物;表面镀膜层应牢固,有效孔径内不得有脱膜或干涉色明显不均勾现象,有效孔径外不得有发展性的脱膜、脱胶,有效孔径以外的局部破边不得引起反光现象,且不得存在发展性破边。5.11.2外露零件应完整,不得有裂纹、毛刺和显著的伤痕、变形等缺陷。连接部位的间隙、间距应基本相等,不得有显著的倾斜、偏移。紧固部位应连接可靠,不得有松动现象;紧固件应紧固到位,螺钉表面不得划伤,起子槽不得有拧伤现象。5.11.3零部件不得有锈蚀,外露表面的涂、镀层应平整、均匀、牢固,相同的涂、镀层色泽应致,不得有剥落、划伤以及局部未涂、镀、着色等有损美观的缺陷。成像光束通过部位应进行消杂光处理,涂、镀层不得产生导致画面密度差或灰雾的内反射。5.11.4各档孔径光阑片的形状、位置应规则均称,不得有显著的畸形变化,光阑片色泽应均匀一致。5. 11. 5

商标、文字、符号、线条等标志应准确、完整、清晰、色泽鲜明、着色牢固,不得有影响使用和美观的疵病。其中:

摄影距离刻度标记和光圈标记还应符合JB/T8247.1~8247.2的规定;b)

当有二个F数系列时,F数标志线应分别标识与对应焦距值一致的颜色;各变焦区段微距功能的最大照相放大率应标识与对应焦距值一致的颜色。5.11.6粘贴件和调节环套圈应平整光洁、色泽均匀、花纹完整清晰,粘贴应附着牢固,套圈应松紧适宜,不得有显著的划痕、损伤、变色、隆起及粘贴剂外露等影响美观的疵病。5.11.7光圈调节应轻便可靠、换档明显。F数指示线应对准F数的中心位置,其指示误差不得超过一个数字的宽度。

5.11.8调焦应平滑舒适,不得有晃动、卡滞现象,在反向调焦时不得有松动、空回感觉。5.11.9变焦应平滑舒适,不得有晃动、卡滞现象,以及明显的空回感觉和显著的轻重不一致。焦距指示应正确,其指示误差不得超过一个数字的宽度或高度。5.12可靠性

各调节机构不得产生早期功能失效。5. 12.1

5.12.2各调节机构的耐久性不得低于:a)

变焦机构和光圈调节机构:7000次;调焦机构:8000次。

GB/T 9917. 1--2002

5.13互换性bzxZ.net

5.13.1可换式镜头接口的卡口型式及其连接尺寸应符合所执行的标准或产品图样规定的要求。5.13.2前镜筒与附件的连接要求按JB/T5195--1991的规定。5.14环境适应性

镜头经下列环境适应性试验后,外观和各调节机构的功能应正常:a)JB/T8250.5规定的高、低温试验;b)JB/T8250.6规定的振动试验;c)JB/T8250.8规定的冲击试验;d)JB/T8250.9规定的碰撞试验;e)JB/T8250.4规定的自由跌落试验。6试验方法

6.1焦距误差

按JB/T8248.5—1999进行试验,测定长焦和短焦的焦距误差。6.2F数误差

按JB/T8248.2—1999进行试验,测定长焦和短焦时的最大相对孔径和其他各档的F数误差。6.3像面照度均匀度

按JB/T8248.3-1999进行试验,分别对长焦和短焦测定其在摄影距离约为50倍焦距和Lmim时的像面照度均匀度。

6.4照相分辨率

6.4.1照相分辨率R

按JB/T8248.6--1999进行试验,测定长焦、中焦(或次长焦和次短焦)、短焦时的R。当焦距值太大时,由照相镜头分辨率测试图构成的照相镜头照相分辨率测试板应符合JB/T7473一1994和JB/T6263一1992的有关规定,其放大率与摄影距离的关系应符合式(3)。L=(β+β+2)f+dh

式中:

β—照相镜头分辨率空间频率值对应的线对宽度的放大率;dn——被检镜头的主点间距。

6.4.2微距照相分辨率Rm

·(3)

用GB/T6161-—1994规定的2号测试图和缩率测试尺组成的测试标板,按JB/T8248.6—1999相关的测定条件和测定步骤,以及GB/T6161一1994的判读规则和计算方法,测定被检镜头微距功能为最大照相放大率时中心视场的照相分辨率Rm。6.5杂光系数

按JB/T8248.4—1999进行试验,测定长焦和短焦时的杂光系数。6.6色贡献指数

按JB/T8248.1—1999进行试验,测定被检镜头的光谱透射比t(入),再按JB/T8251--1999计算色贡献指数;或用色贡献指数测试仪直接测定被检镜头的色贡献指数。进而用三线图予以判断。6.7畸变

按附录A进行试验,测定长焦、中焦(或次长焦和次短焦)、短焦时的畸变。6.8像面位移

6.8.1试验装置

配有平行光管、测量显微镜和夹持器的光具座。6.8.2试验程序

GB/T 9917.1—2002

将被检镜头光轴调到与平行光管和测量显微镜的光轴同轴,在Fmin、Lα状态,按该镜头标识的长焦、短焦,以及中焦和/或次长焦、次短焦进行试验。先测定长焦的最佳像面位置,并以其为零位,按长焦到短焦,再由短焦到长焦顺序,依次测定各焦距的最佳像面位置相对于零位的轴向位移值(按人射光线方向取值,顺向为正值,逆向为负值),其最大位移值与最小位移值之差即为该测回的最大相对位移量。然后以短焦的最佳像面位置为零位,按短焦到长焦,再由长焦到短焦的顺序,测得其最大相对位移量。二个测回中最大相对位移量的较大者即为被检镜头的像面位移。6.9定位截距

6.9.1试验装置

按6.8.1。

6.9.2试验程序

以6.8.2的试验结果,计算确定被检镜头的最佳像面位置。测定该位置与镜头安装定位面的距离,即得被检镜头的定位截距。

6.10操作力和承力强度

被检镜头光轴处于水平状态,用测力计及力距计测定操作力、操作力矩和承力强度。测定承力强度时,按要求的指标值持续承力15s,其中:变焦调节在长焦和短焦处,光圈和摄影距离在两个相反调节方向的止端,分别进行试验。

6.11外观和感官要求

用目视和手感进行检验。

6.12早期功能失效

按功能动作要求操作,每一个调节方向调节到位计一次,以每试验二次间隔3s~4 s的程序,进行500次早期功能失效试验。其中:光圈调节圈调节试验100次,光圈自动收缩功能试验400次(Fmx试验200次,F11和F5.6各试验100次)。试验中变焦机构、光圈调节机构和调焦机构均不得产生功能失效。

6.13耐久性

按6.12和每试验500次间隔10min的程序,进行耐久性试验。其中:光圈调节圈调节试验2000次,光圈自动收缩功能试验5000次(Fmax试验2000次,F11和F5.6各试验1500次)。耐久性试验次数包含早期功能失效试验次数。试验中变焦机构、光圈调节机构和调焦机构均不得产生功能失效。6.14互换性

6.14.1镜头卡口

用专用检具进行连接试验,应装卸轻便、手感舒适,不得有明显的卡滞和松动,甚至卡死的现象。6.14.2前镜筒与附件的连接

按JB/T5195--1991进行试验。

6.15环境适应性

按JB/T8250.4~8250.6、JB/T8250.8~8250.9进行试验。每项试验后,检查其外观和各调节机构的功能。

7检验规则

7.1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。7.2检验项目与不合格分类

7.2.1不合格按质量特性表示单位产品质量的重要性,分为A类不合格、B类不合格和C类不合格。检验项目与不合格分类由表13给出。7.2.2当质量特性不符合的严重程度为下列情况时,其不合格类别应由C类不合格升为B类不合格:9

GB/T 9917. 12002

焦距误差超过10%;

最大相对孔径误差超过10%,其他档相对孔径误差超出F数极限偏差0.7eV;c)

照相分辨率按JB/T7473—1994规定的空间频率值降低2级;镜片有裂缝、霉斑和明显脱胶,零件有锈蚀、严重伤痕及漏装。d)

7.3出厂检验

7.3.1产品经生产定型,且能稳定、连续地生产时,出厂检验方可采用抽样检验:否则应全数检验。7.3.2抽样检验按GB/T2828的特殊检查水平S一3和正常检查一次抽样方案,进行逐批随机抽样。7.3.3检验结果的判定规则为:

全数检验应剔除所有不合格品;抽样检验的合格质量水平为:

1)A类不合格:AQL一1;

2)B类不合格:AQL=4;

3)C类不合格:AQL=10。

7.3.4抽样检验判为不合格的批,生产企业应在百分之百检验的基础上,将发现的不合格品剔除或修理后,允许再次提交检验。若在连续不超过五批中有二批经初次检验(不包括再次提交检验批不合格,则从下一批检验转到加严检验。若加严检验连续五批经初次检验(不包括再次提交检验批)均合格,则从下一批起转回到正常检验。

项目名称

焦距误差

F数误差

像面照度均匀度

照相分辨率

杂光系数

色贡献指数

像面位移

定位截距

操作力和承力强度

外观和感官要求

早期功能失效性

耐久性

互换性

环境适应性

注1:“”表示应检验项目。

要歡求

章条号

检验项目与不合格分类

试验方法

章条号

检验项目

出厂检验

注2:“●”表示所属不合格类别;“O○”表示不合格类别升级。7.4型式检验

型式检验

7.4.1产品在下列情况之时进行的型式检验均采用抽样检验:a)新产品和老产品转产的试制定型鉴定;10

不合格分类

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T 9917.1—2002

部分代替GB/T9917—1988

照相镜头

第1部分:变焦距镜头

Camera lens--

Part1:Zoomlens

2002-10-08发布

中华人民共和国

玉家质量监警检验检疫总启

2003-10-01实施

GB/T9917《照相镜头》分为若于部分:第1部分:变焦距镜头;

第2部分:定焦距镜头;

GB/T 9917. 12002

本部分为GB/T9917的第1部分,代替GB/T9917—1988《照相镜头》中的变焦距镜头部分。本部分与GB/T9917—1988中的变焦距镜头部分相比主要变化如下:一增加和修改了部分定义(1988年版的1.11和1.12;本版的3.1);改变了变焦区段的划分界限(1988年版的表5;本版的3.1.1);质量特性指标等级统一分为五级(见4.3和第5章);质量特性指标按变焦区段和质量特性指标等级予以细分(见第5章);一视场划分予以统一(1988年版的2.3、2.4.4、2.7和3.7.3;本版的表1、5.3.1和5.7);增加了最近摄影距离的像面照度均匀度(见5.3.2);增加了微距照相分辨率和0.85y视场带照相分辨率(见表1和5.4.2);一可靠性增加了早期功能失效(见5.12.1和6.12);删除了调制传递系数(1988年版的2.8和3.8);像面位移和定位截距的要求与试验方法予以一致(见3.1.7、3.1.8、5.8、5.9、6.8和6.9);增加了分类与命名、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存(见第4章、第7章、第8章和第9章)。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分由全国照相机械标准化技术委员会提出,本部分由杭州照相机械研究所归口。本部分由江西凤凰光学仪器(集团)有限公司负责起草,国家照相机质量监督检验中心、上海海鸥照相机有限公司、重庆华光仪器厂参加起草。本部分主要起草人:邬子刚、钱元凯、黎风华、魏峰、陆肖弘。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:—JB745-1965;

-GB/T9917—1988中的变焦距镜头部分。1范围

照相镜头

第1部分:变焦距镜头

GB/T 9917. 1--2002

GB/T9917的本部分规定了变焦距镜头的术语、定义与符号、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输、贮存。本部分适用于画幅尺寸为24mm×36mm的变焦距照相镜头(以下简称镜头),其中自动调焦和电动变焦的镜头则应参照使用。画幅尺寸非24mm×36mm的变焦距照相镜头亦可参照使用。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T9917的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T2829周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T6161—1994缩微摄影技术2号测试图的特征及其在缩微摄影技术中的应用(eqvISO334:1989)

GB9969.1工业产品使用说明书总则GB/T13964照相机械术语

GB/T14436工业产品保证文件总则JB/T5195—1991照相机互换性结构件技术要求的测量方法JB/T6263-1992照相镜头照相分辨率测试标板JB/T7473—1994照相镜头分辨率测试图JB/T8247.1照相镜头摄影距离刻度标记JB/T8247.2照相镜头光圈标记

JB/T8248.1-1999照相镜头光谱透射比的测量方法JB/T8248.2-1999照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法JB/T 8248. 3-1999

照相镜头渐晕系数及像面照度均匀度测量方法JB/T 8248. 4-1999

摄影镜头杂光系数测量方法

JB/T 8248.5—1999

照相镜头焦距的测量方法

JB/T 8248.6--1999

照相镜头照相分辨率测定方法

JB/T8250.4照相机自由跌落试验方法JB/T8250.5照相机高、低温试验方法JB/T8250.6照相机振动试验方法JB/T8250.?照相机械包装、运输、贮存条件及试验方法JB/T8250.8照相机冲击试验方法1

GB/T 9917. 1---2002

JB/T8250.9照相机碰撞试验方法JB/T8251—1999照相镜头的色贡献指数JB/T8252-1999直径100mm以内的前镜筒与附件的配合尺寸3术语、定义和符号

3.1术语和定义

GB/T13964确立的以及下列术语和定义适用于GB/T9917的本部分。3. 1. 1

变焦区段zoomzone

变焦距镜头的焦距按名义焦距24mm.35mm、70mm、200mm为界限划分的若干个焦距区域。3.1.2

短焦、长焦、中焦及次短焦、次长焦short-focus,long-focus,middle-focus and second short-focus,second long-focus

镜头变焦范围的二个极限名义焦距分别称为短焦和长焦。相对而言的中焦,其焦距值近似为短焦和长焦焦距值的几何平均值的焦距分划值。次短焦和次长焦则是短焦与中焦和中焦与长焦的再细分,或是短焦和长焦的细分。

最近摄影距离 minimum photographic distance镜头在变焦范围内均能获得符合规定要求的成像的最短的摄影距离。3.1.4

微距功能macro-function

镜头在最近摄影距离或比最近摄影距离更短的摄影距离时,其照相放大率(又称摄影倍率,用像物比标识)能满足大于

专,且能获得符合规定要求的成像的功能。微距照相分辨率macro-photographic resolving power使用微距功能时,镜头在最大照相放大率的情况下,中心视场的照相分辨率。3.1.6

最佳像面

optimal image plane

中心视场成像最清晰的像面。

3image plane shift

像面位移

镜头调焦至无穷远,在整个变焦范围内变焦时,最佳像面轴向位置变动的最大相对位移量。3.1.8

定位截距located focal distance可换镜头与照相机机身连接的定位面至特定面的轴上光程。照相机定位截距包括:镜头定位截距、胶片定位截距和对焦定位截距。三者的特定面分别为:a)镜头定位截距:镜头调焦至无穷远时的最佳像面。变焦距镜头最佳像面的位置确认在该镜头像面位移值的二分之一处。

b)胶片定位截距:胶片乳剂面。c)对焦定位截距:对焦屏的对焦面。3.2符号

GB/T9917的本部分采用的部分符号由表1给出。2

镜头的名义焦距

表1符号

F数,又称光圈数,等于相对孔径的倒数义

GB/T 9917. 1--2002

计量单位

镜头的最小名义F数,即最大相对孔径的倒数;当有二个值时,分别为Fmin,,和Fmin.2镜头的最大名义F数

有效像场半径(像高),等于画幅对角线长度的二分之照相分辨率

中心视场(≤0.25视场)的照相分辩率边缘视场(0.5y、0.7和0.85视场带)的照相分辨率中心视场之外任一视场带和任一方向上的最低照相分辨率微距照相分辨率

允许的弥散圆直径,确定为镜头相应的中心视场照相分辩率尺。的倒数;当有二个值时分别为d,和 dz

摄影距离

摄影距离为无穷远

镜头的最近摄影距离

微距功能为最大照相放大率时的摄影距离质量特性指标等级中的0级要求

质量特性指标等级中的1级要求

质量特性指标等级中的2级要求

质量特性指标等级中的3级要求

质量特性指标等级中的4级要求,仅适用于旁轴取景照相机的不可换镜头分类与命名

4.1产品型式

按变焦补偿方式分光学补偿和机械补偿。4.1.1

4.1.2按变焦调节形式分旋转式和推拉式,以及手动和电机驱动。4.1.3按微距功能型式分单侧焦距型和全焦距型(亦称全程微距)4.1.4按镜头与照相机机身的连接分为可换式和不可换式。4.1.5按可换镜头的接口型式分PK型、MD型、CY型、AI型等。4.2系列与基本参数

4.2.1F数标准值系列是按公式1计算所得的等比级数。F 2m/2n

式中:

-F数系列二个序列系数中的一个序列系数,为整数;-F数系列的另一个序列系数,分别为1、2、3。4.2.2F数名义值系列是标准值系列的化整值系列。4.2.3F数系列值表2给出。

线对/mm

GB/T9917.1—2002

序列系数

标准值

F=2m/2n

表2F数系列

名义值

序列系数

4.2.4前镜筒与附件的配合尺寸按JB/T8252—1999的规定。4.3产品分级

标准值

F=2m/2z

名义值

镜头的质量特性指标等级由其所有要求的要求按质量特性指标等级分为JO、J1、J2、J3、J4五级。4质量特性指标等级中的最低等级确定。4.4命名

镜头规格代号由变焦范围及其最大相对孔径的倒数(F数)组成(见示例1)。4

GB/T 9917. 1—2002

示例1:变焦范围为28mm~105mm,F数为3.4~4.5的镜头,其规格代号标记为:f28—105mm/3.4—4.5。

5要求

5.1焦距误差

实测焦距对名义焦距的相对误差不得超出士5%,5.2F数误差

5.2.1最大相对孔径的实测F数对名义F数的相对误差不得超出士5%。5.2.2各档实测F数(Fmin除外),应在按公式2和表2确定的变动范围内。F。=2(m+#)/2

=2m/2n × 28/2n

式中:

F。一各档 F 数计算确定的变动范围,m、n-

一表2中的二个序列系数;

-F数的极限偏差,由表3给出;

表2中的F数标准值。

表3F数极限偏差

入射光瞳等效直径/mm

5.2.3F数递增调节与递减调节间同一F数的F数误差,当一个实测F数超出5.2.2规定的变动范围时,允许其相对于另一个符合规定的实测F数作相对变动,其F数相对变动量由表4给出。F数相对变动量

质量特性指标等级

F 数相对变动量

5.3像面照度均匀度

在摄影距离约为50倍焦距和Fmin时,0.9y处的像面照度均匀度K,由表5给出。5.3.1

表5像面照度均匀度

变焦区段/mm

K≥/%

在Lmin时,像面照度均匀度充允许比相对应的K,降低5%。5.3.2

照相分辨率

5.4.1在Fmin时,照相分辨率R由表6给出。10

单位为E

GB/T9917.1—2002

变焦区段/

照相分辨率

R≥/(线对/mm)

在Fmin时,微距照相分辨率Rm不得低于14线对/mm。杂光系数

在F8时,镜头光轴上的杂光系数n由表7给出,表7杂光系数

变焦区段/mm

色贡献指数

色贡献指数及其极限偏差为:ISO/CCI=0±/5_/4+!5.7

n≤/%

在画幅对角线方向0.5y和0.9g处的相对畸变9由表8给出。表 8 相对畸变

变焦区段/mm

像面位移

在Fmin和L时的焦深2dl及其像面位移,由表9和表10给出。表9焦深

Fmuin和d

只有一个值

有二个值

质量特性指标等级

像面位移≤/mm

表10像面位移

2dl≤/mm

2FminXd

Fmin,1 Xd, +Fmin,2 Xd2

对于仅供自动调焦单镜头反光照相机使用的变焦距镜头,其像面位移不受此要求限制。6

单位为毫米

单位为毫米

5.9定位截距

GB/T 9917. 1—2002

镜头定位截距的额定值应与胶片定位截距和对焦定位截距的额定值一致,镜头定位截距的下偏差为零,其上偏差由表11给出。

定位截距上偏差

质量特性指标等级

定位截距上偏差

5.10操作力和承力强度

操作力、操作力矩和承力强度由表12给出。Ji

表12操作力、操作力矩和承力强度操作项目

光圈、摄影距离调节

旋转式

推拉式

镜头锁紧

5.11外观和感官要求

操作力或操作力矩

0.10N·m~0.25N.m

0. 10 N. m~0. 50 N m

2 N~12 N

单位为毫米

承力强度》

5.11.1光学零部件不得有明显的麻点、擦痕、气泡、污迹、霉斑和附着物;表面镀膜层应牢固,有效孔径内不得有脱膜或干涉色明显不均勾现象,有效孔径外不得有发展性的脱膜、脱胶,有效孔径以外的局部破边不得引起反光现象,且不得存在发展性破边。5.11.2外露零件应完整,不得有裂纹、毛刺和显著的伤痕、变形等缺陷。连接部位的间隙、间距应基本相等,不得有显著的倾斜、偏移。紧固部位应连接可靠,不得有松动现象;紧固件应紧固到位,螺钉表面不得划伤,起子槽不得有拧伤现象。5.11.3零部件不得有锈蚀,外露表面的涂、镀层应平整、均匀、牢固,相同的涂、镀层色泽应致,不得有剥落、划伤以及局部未涂、镀、着色等有损美观的缺陷。成像光束通过部位应进行消杂光处理,涂、镀层不得产生导致画面密度差或灰雾的内反射。5.11.4各档孔径光阑片的形状、位置应规则均称,不得有显著的畸形变化,光阑片色泽应均匀一致。5. 11. 5

商标、文字、符号、线条等标志应准确、完整、清晰、色泽鲜明、着色牢固,不得有影响使用和美观的疵病。其中:

摄影距离刻度标记和光圈标记还应符合JB/T8247.1~8247.2的规定;b)

当有二个F数系列时,F数标志线应分别标识与对应焦距值一致的颜色;各变焦区段微距功能的最大照相放大率应标识与对应焦距值一致的颜色。5.11.6粘贴件和调节环套圈应平整光洁、色泽均匀、花纹完整清晰,粘贴应附着牢固,套圈应松紧适宜,不得有显著的划痕、损伤、变色、隆起及粘贴剂外露等影响美观的疵病。5.11.7光圈调节应轻便可靠、换档明显。F数指示线应对准F数的中心位置,其指示误差不得超过一个数字的宽度。

5.11.8调焦应平滑舒适,不得有晃动、卡滞现象,在反向调焦时不得有松动、空回感觉。5.11.9变焦应平滑舒适,不得有晃动、卡滞现象,以及明显的空回感觉和显著的轻重不一致。焦距指示应正确,其指示误差不得超过一个数字的宽度或高度。5.12可靠性

各调节机构不得产生早期功能失效。5. 12.1

5.12.2各调节机构的耐久性不得低于:a)

变焦机构和光圈调节机构:7000次;调焦机构:8000次。

GB/T 9917. 1--2002

5.13互换性bzxZ.net

5.13.1可换式镜头接口的卡口型式及其连接尺寸应符合所执行的标准或产品图样规定的要求。5.13.2前镜筒与附件的连接要求按JB/T5195--1991的规定。5.14环境适应性

镜头经下列环境适应性试验后,外观和各调节机构的功能应正常:a)JB/T8250.5规定的高、低温试验;b)JB/T8250.6规定的振动试验;c)JB/T8250.8规定的冲击试验;d)JB/T8250.9规定的碰撞试验;e)JB/T8250.4规定的自由跌落试验。6试验方法

6.1焦距误差

按JB/T8248.5—1999进行试验,测定长焦和短焦的焦距误差。6.2F数误差

按JB/T8248.2—1999进行试验,测定长焦和短焦时的最大相对孔径和其他各档的F数误差。6.3像面照度均匀度

按JB/T8248.3-1999进行试验,分别对长焦和短焦测定其在摄影距离约为50倍焦距和Lmim时的像面照度均匀度。

6.4照相分辨率

6.4.1照相分辨率R

按JB/T8248.6--1999进行试验,测定长焦、中焦(或次长焦和次短焦)、短焦时的R。当焦距值太大时,由照相镜头分辨率测试图构成的照相镜头照相分辨率测试板应符合JB/T7473一1994和JB/T6263一1992的有关规定,其放大率与摄影距离的关系应符合式(3)。L=(β+β+2)f+dh

式中:

β—照相镜头分辨率空间频率值对应的线对宽度的放大率;dn——被检镜头的主点间距。

6.4.2微距照相分辨率Rm

·(3)

用GB/T6161-—1994规定的2号测试图和缩率测试尺组成的测试标板,按JB/T8248.6—1999相关的测定条件和测定步骤,以及GB/T6161一1994的判读规则和计算方法,测定被检镜头微距功能为最大照相放大率时中心视场的照相分辨率Rm。6.5杂光系数

按JB/T8248.4—1999进行试验,测定长焦和短焦时的杂光系数。6.6色贡献指数

按JB/T8248.1—1999进行试验,测定被检镜头的光谱透射比t(入),再按JB/T8251--1999计算色贡献指数;或用色贡献指数测试仪直接测定被检镜头的色贡献指数。进而用三线图予以判断。6.7畸变

按附录A进行试验,测定长焦、中焦(或次长焦和次短焦)、短焦时的畸变。6.8像面位移

6.8.1试验装置

配有平行光管、测量显微镜和夹持器的光具座。6.8.2试验程序

GB/T 9917.1—2002

将被检镜头光轴调到与平行光管和测量显微镜的光轴同轴,在Fmin、Lα状态,按该镜头标识的长焦、短焦,以及中焦和/或次长焦、次短焦进行试验。先测定长焦的最佳像面位置,并以其为零位,按长焦到短焦,再由短焦到长焦顺序,依次测定各焦距的最佳像面位置相对于零位的轴向位移值(按人射光线方向取值,顺向为正值,逆向为负值),其最大位移值与最小位移值之差即为该测回的最大相对位移量。然后以短焦的最佳像面位置为零位,按短焦到长焦,再由长焦到短焦的顺序,测得其最大相对位移量。二个测回中最大相对位移量的较大者即为被检镜头的像面位移。6.9定位截距

6.9.1试验装置

按6.8.1。

6.9.2试验程序

以6.8.2的试验结果,计算确定被检镜头的最佳像面位置。测定该位置与镜头安装定位面的距离,即得被检镜头的定位截距。

6.10操作力和承力强度

被检镜头光轴处于水平状态,用测力计及力距计测定操作力、操作力矩和承力强度。测定承力强度时,按要求的指标值持续承力15s,其中:变焦调节在长焦和短焦处,光圈和摄影距离在两个相反调节方向的止端,分别进行试验。

6.11外观和感官要求

用目视和手感进行检验。

6.12早期功能失效

按功能动作要求操作,每一个调节方向调节到位计一次,以每试验二次间隔3s~4 s的程序,进行500次早期功能失效试验。其中:光圈调节圈调节试验100次,光圈自动收缩功能试验400次(Fmx试验200次,F11和F5.6各试验100次)。试验中变焦机构、光圈调节机构和调焦机构均不得产生功能失效。

6.13耐久性

按6.12和每试验500次间隔10min的程序,进行耐久性试验。其中:光圈调节圈调节试验2000次,光圈自动收缩功能试验5000次(Fmax试验2000次,F11和F5.6各试验1500次)。耐久性试验次数包含早期功能失效试验次数。试验中变焦机构、光圈调节机构和调焦机构均不得产生功能失效。6.14互换性

6.14.1镜头卡口

用专用检具进行连接试验,应装卸轻便、手感舒适,不得有明显的卡滞和松动,甚至卡死的现象。6.14.2前镜筒与附件的连接

按JB/T5195--1991进行试验。

6.15环境适应性

按JB/T8250.4~8250.6、JB/T8250.8~8250.9进行试验。每项试验后,检查其外观和各调节机构的功能。

7检验规则

7.1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。7.2检验项目与不合格分类

7.2.1不合格按质量特性表示单位产品质量的重要性,分为A类不合格、B类不合格和C类不合格。检验项目与不合格分类由表13给出。7.2.2当质量特性不符合的严重程度为下列情况时,其不合格类别应由C类不合格升为B类不合格:9

GB/T 9917. 12002

焦距误差超过10%;

最大相对孔径误差超过10%,其他档相对孔径误差超出F数极限偏差0.7eV;c)

照相分辨率按JB/T7473—1994规定的空间频率值降低2级;镜片有裂缝、霉斑和明显脱胶,零件有锈蚀、严重伤痕及漏装。d)

7.3出厂检验

7.3.1产品经生产定型,且能稳定、连续地生产时,出厂检验方可采用抽样检验:否则应全数检验。7.3.2抽样检验按GB/T2828的特殊检查水平S一3和正常检查一次抽样方案,进行逐批随机抽样。7.3.3检验结果的判定规则为:

全数检验应剔除所有不合格品;抽样检验的合格质量水平为:

1)A类不合格:AQL一1;

2)B类不合格:AQL=4;

3)C类不合格:AQL=10。

7.3.4抽样检验判为不合格的批,生产企业应在百分之百检验的基础上,将发现的不合格品剔除或修理后,允许再次提交检验。若在连续不超过五批中有二批经初次检验(不包括再次提交检验批不合格,则从下一批检验转到加严检验。若加严检验连续五批经初次检验(不包括再次提交检验批)均合格,则从下一批起转回到正常检验。

项目名称

焦距误差

F数误差

像面照度均匀度

照相分辨率

杂光系数

色贡献指数

像面位移

定位截距

操作力和承力强度

外观和感官要求

早期功能失效性

耐久性

互换性

环境适应性

注1:“”表示应检验项目。

要歡求

章条号

检验项目与不合格分类

试验方法

章条号

检验项目

出厂检验

注2:“●”表示所属不合格类别;“O○”表示不合格类别升级。7.4型式检验

型式检验

7.4.1产品在下列情况之时进行的型式检验均采用抽样检验:a)新产品和老产品转产的试制定型鉴定;10

不合格分类

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。