GB/T 10294-1988

基本信息

标准号: GB/T 10294-1988

中文名称:绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:已作废

发布日期:1988-01-02

实施日期:1989-10-01

作废日期:2009-04-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:903049

标准分类号

标准ICS号:建筑材料和建筑物>>91.100建筑材料

中标分类号:建材>>建材产品>>Q10建材产品综合

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:26页

标准价格:22.0 元

出版日期:1989-10-01

相关单位信息

首发日期:1988-12-30

复审日期:2004-10-14

起草人:曹声含

起草单位:河南建材设计院

归口单位:河南建材设计院

发布部门:国家建筑材料工业局

主管部门:中国建筑材料工业协会

标准简介

本标准规定了使用防护热板装置测定板状试件稳态热性质的方法和对装置的要求。本方法只适用于测定干燥试件,试件的热阻应大于0.1m2,K/W,试件的热阻可以低到0.02m2,K/W,但不能在全部范围内得到前述的准确度和重复性。本方法只适用于测定匀质材料,非匀质材料应按附录A(补充件)估测本方法的适用性。 GB/T 10294-1988 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T10294-1988 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

Thermal insulation-Determination of steady-state thermal resistance and relatedproperties--Guarded hotplateapparatusGB10294-88

本标准等效采用国际标准ISO/DIS8302《绝热一-测定稳态热阻和有关特性一一防护热板装置》。

试件的热性质可能受材料性能和成分的可变性、含湿率、时间、均温度、温差和经历的热状态等因素而变化。因此不应将测定值不加修改地应用于所有使用情况。代表材料的热性质需要有足够数量的测定数据,只有样品能代表材料、试件又能代表样品时,才能用一个试件的测量结果来确定材料的热性质。测定结果的准确度与装置的设计、所用测量仪表以及试件类型有关。符合本标准的装置,当测定的平均温度接近室温时,测量热性质能够准确到2%。与其他类似装置进行大量的测量校对后,套装置在全部测定范围内,任何情况都应得到大约土5%的准确度。保持在装置内的试件,不改变测定条件重复测定的重复性通常远优于1。参比试件重新安装后测定的重复性一般优于1%。这是鉴别测定方法的误差所需要的。第一篇概

主题内容与适用范围

本标准规定了使用防护热板装置测定板状试作稳态热性质的方法和对装置的要求。本方法只适用于测定-F燥试件,试件的热阻应大于0.1m2.K/W,试件的热阻可以低到0.02m2K/W,但不能在全部范围内得到前述的准确度和1重复性。本方法适用于测定匀质材料,非匀质材料应按附录A(补充件)估测本方法的适用性。本方法的测定结果为在给定平均温度和温差下试件的热阳。如试件为热匀质体且在任何平均温度下试件的热阻与温差无关,则测定结果可表达为给定平均温度下试件的可测导热系数。

除满足上述条件外,且试件能代表整体材料、试件的厚度大于可确定材料导热系数的试件最小厚度时,测定结果可表达为被测材料的导热系数。如不知道可确定材料导热系数的最小厚度,可按附录B(补充件)测定。

2引用标准

GB4132绝热材料名调术话

3术语、定义和符号

3.1本标准下列术语定义按GB4132:a:热流mQ,W;

国家建筑材料工业局1988-12-28批准1989-10-01实施

热流密度q,W/m2;

热阻R,m2-K/W,

热导率C,W/(m2K),

导热系数入,W/(m·K):

匀质材料,

孔隙率,%;

h.各向同性体。

3.2本标准中其他术语的定义如下:a.

GB10294-88

热阻系数(mK/W)为grad,T=-ra定义的值。多孔体:由明显区分为国相和空隙组成的非匀质介质。匀质多孔体:局部空隙率与计算体积的部位无关的介质。c

热稳定体:物体的导热系数入或【】不是时间的函数,但可以是物体中位置、方向和温度d.

的函数。

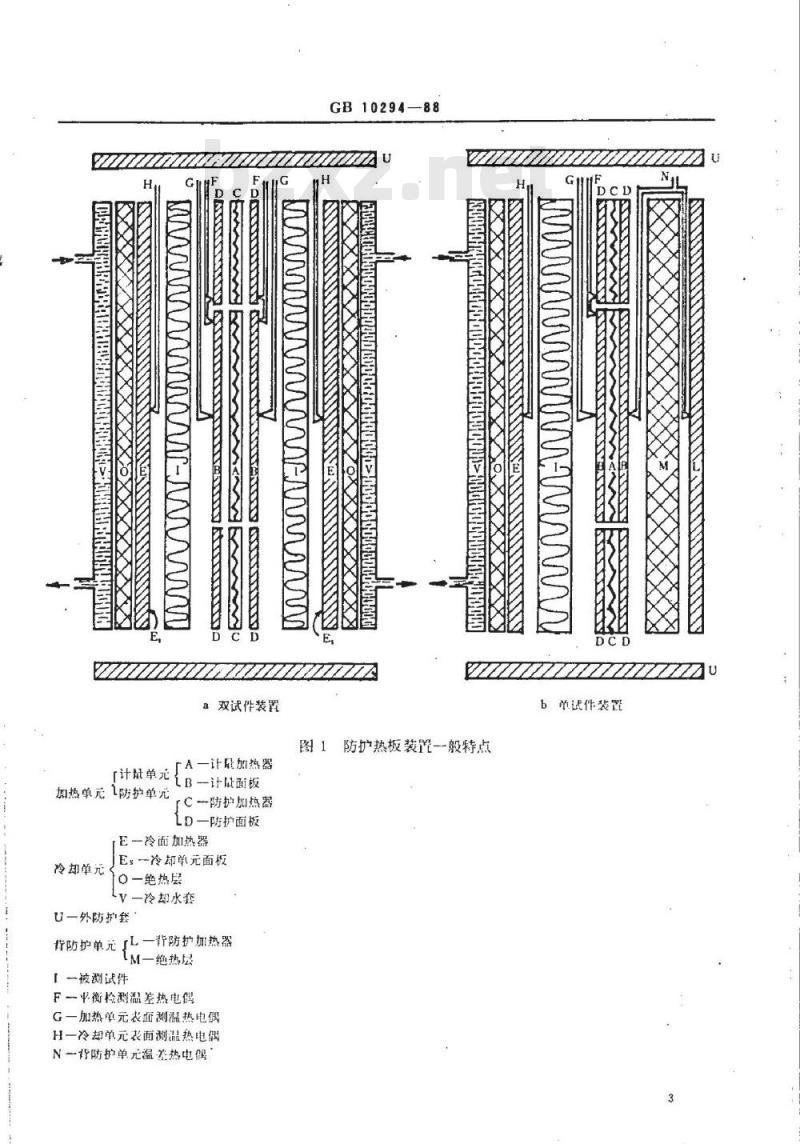

防护热板,包括加热单元、冷却单元、试件和防护单元组装好的防护热板装置。其构造e.

如图1所示。

f.环境温度:试件边缘温度或整个防护热板组件的边缘温度。封闭装置为箱内温度,不封闭的为实验室温度。

4原理

在稳态条件下,防护热板装置的中心计量区域内,在具有平行表面的均匀板状试件中,建立类似于以两个半行匀温平板为界的无限大平板中存在的一维恒定热流。为保证中心计量单元建立一维热流和准确测量热流密度,加热单元应分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元。并且需有足够的边缘绝热或(和)外防护套,特别是在远高于或低于室温下运行的装置,必须设置外防护套。通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流量Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的AT·A)或热导率C(C:=

温度差△T,可计算出试件的热阻R(R=-Q

第二篇装

根据原理可建造两种型式的防护热板装置一一双试件式和单试件式。双试件式装置中,在两个几乎相间的试件中夹一个加热单元,试件的外侧各设置一个冷却单元。热流由加热单元分别经两侧试件传给两侧的冷却单元(图1a)。单试件式装置中加热单元的一侧用绝热材料和背防护单元代替试件和冷却单元(图1b)。绝热材料的两表面应控制温差为零,无热流通过。为便于实验室之间比较,推荐装置的标准尺寸系列如下:a:直径(或边长)为0.3m;

直径(或边长)为0.5m

直径(或边长)为0.2m(仅用于测定匀质材料);直径(或边长)为1.0m(用于测定厚试件)。a双试件装置

『A-计加热器

[计最单元

tB-计H面板

加热单元(防护单元

C一防护加热器

LD一防护面板

E-冷面加热器

冷却单元

E,冷却单元面板

0一绝热层

LV—冷却水套

U一外防护套

背防护单元L一背防护加热器

M一绝热层

【一被浏试件

F平衡检副温差热电偶

G一加热单元表面测温热电偶

H一冷却单元表面测温热电偶

N一背防护单元温差热电偶

GB10294—88

b单试件装置

图1防护热板装置一般特点

5装置的技术要求

5.1加热单元

5.1.1概述

GB10294--88

加热单元包括计量单元和防扩单元两部分。计量单元由一个计量加热器和两块计量面板组成。防扩单元由,·个(或多个)防护加热器及二倍于防护加热器数量的防护面板组成。面板通常由高导热系数的金企属制成。其丧面不应与试件利环境有化学反应。工作表面应加工成半面,在所有工作条件下,面度应优于0.0259。(见图2)。板表面的平面度应定期检。在运行中面板的温度不均匀性应小试件温差的2%,双试件装置,在测定热阻大于0.1m?·K/m的试件时加热单元的两个表面板之间的温度差应小±0.2K。所有1.作表面应处理到在.1.作温度下的总半球辐射率大于0.8。B

图2表面偏离真实平面示意图

.1.2隔缝和计面积

加热单元的计肚单元与防护单元之间应有隔缝。隔缝在面板平而上所占的面积不应超过计是单元啡的5%。

计量面积(试件由计量单元供给热流量的面积)与试件厚度有关。厚度趋近零时,计载面积趋近等于计最单元拍积。厚试件的计最面积为隔缝中心线包围的面积。为避免复杂的修正,试件的厚度大于隔缝宽度的10倍,应采用隔缝中心线包国的面积。5.1.3隔缝两侧的温度不衡

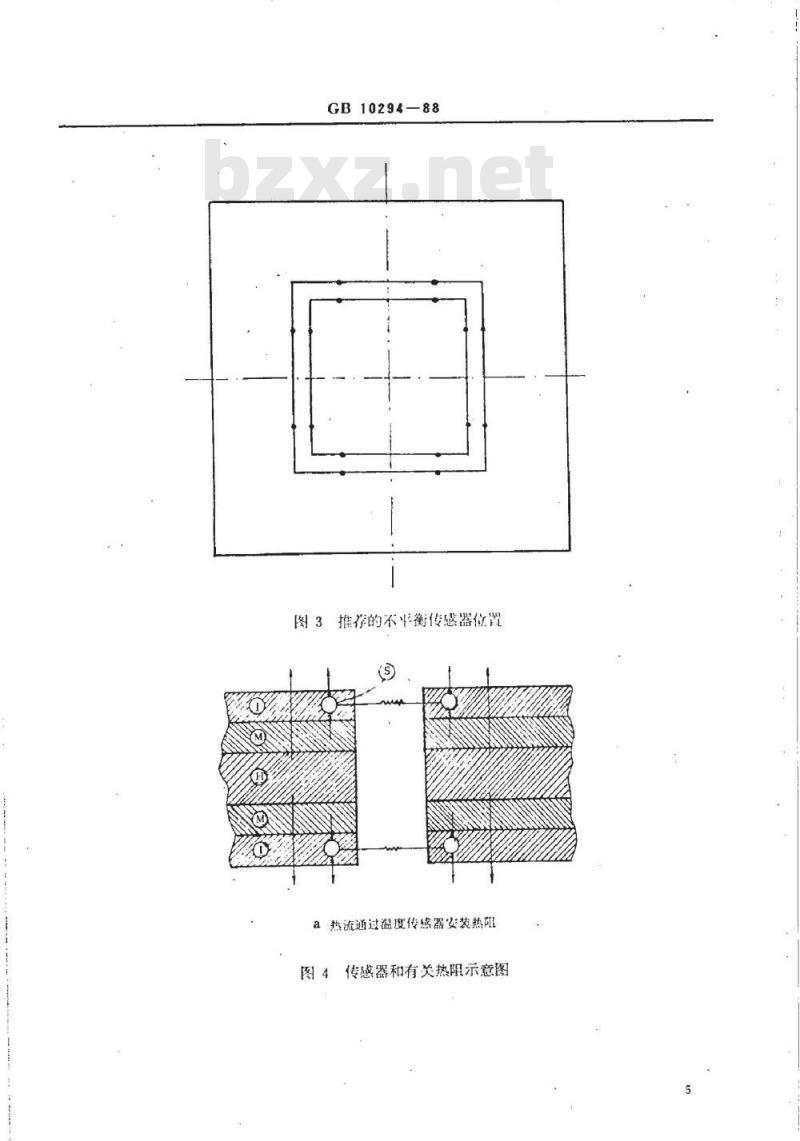

应采用适当的方法检测隔缝两侧的温度不平衡。通常采用多接点的热电堆,热电堆的接点应对金底板绝缘。在方形防护热板装置里,当仅用有限的温差热电偶时,建议检测中均温度不平衡的位置是沿隔缝距让单元角的距离等于计品单元边长四分之一的地方,应避开角部和轴线位置(见图3)。当传感器装设在金属面板的沟槽里时,无论面对试件还是面对加热器,除非经细致实验和理论校核证实,测温传感器与金属面板间热阻(见图4)的影响可忽略,都应避免用薄片来支承热电堆或类似的方法。温差热电偶应置于能记录沿隔缝边上存在的温度不平衡,而不是在计量单元和防护单元金属面板上某些任意点间存在的不平衡。建议隔缝边缘到传感器间的距离应小于计量单元边长(或直径)的500

实际上温度平衡具有一定的不确定性,因此隔缝热阻应该尽量高。计量单元和防护单元间的机械连结应尽鼠少,尽可能避免金属的或连续的连接。所有电线应斜的穿过隔缝,并且应该尽证用细的、低导热系数的导线,尽量避免用铜导线。GB10294—88

图3推存的不半衡传感器位置

a热流通过温度传感器安装热阻

图4传感器和有关热阻示意图

5.2冷却单元

GB10294—88

b热流不通过温度传感器安装热阻③

C热流不通过温度传感器安装热阳续图4

1一沟槽内或由于支承片产生的隔热,H一加热器:M加热单元金属面板,S一不平衡传感器冷却单元表面尺寸至少应与加热单元的尺寸相同。冷却单元可以是连续的平板,但最好与加热单元米似。它应维持在恒定的低于加热单元的温度。板面的温度不均匀性应小于试件温差的2%。可采用金属板中通过恒温的流体或冷面电加热器和插人电加热器与冷却器之间的绝热材料组成。或者两种方法结合起来使用。

冷却单元与试件相接触的表面的平面度应优于0.025%,并且处理使其总半球辐射率大于0.8。5.3边缘绝热和边缘热损失

加热单元和试件的边缘绝热不良是试件中热流场偏离一维热流场的根源。此外,加热单元和试件边缘上的热损失会在防护单元的面板内引起侧向温度梯度,因而产生附加的热流场歪曲。应采用边缘绝热,控制周围环境温度、增加外防护套或线性温度梯度的防护套,或者这些方法结合使用以限制边缘热损失(见图5)。

加热单元边缘热损失的一个重要途径是沿加热器和温度传感器的导线热。需要在加热单元附近提供一个相同温度的等温表面。所有导线应可地固定在这个表面上。限制流经导线的热流不超过理想--维条件下穿过试件热流的10%。?

GB10294-88

图5可限制边缘热损失的结构型式的示意图一热板计量单元:2一热板防护单元:3一试件,4一冷却单元,5一边缘绝热(点是温度传感器),6一外部勾温防护套或外部温度梯度防护套,7一外防护单元:8一外部防护绝热,9一外部T形防护班?

5.4.背防护单元

GB10294-88

单试件式装置中背防护单元由加热器和面板组成。背防护单元面向加热单元的表面的温度应与所对应的加热单元表面的温度相等。防止任何热流流过插入其间的绝热材料。绝热材料的厚度应限制,防止因侧向热损失在加热单元的计量单元中引起附加的热流造成误差。因防护单元表面与加热单元表面温度不平衡以及绝热材料侧向热损失引起的测量误差应小于土0.5%。5.5测仪表

5.5.1温度测量仪表

5.5.1.1温度不平衡检测:测量温度不平衡的传感器常用直径小于0.3mm的热电偶组成的热电堆。检测系统的灵敏度应保证因隔缝温度不平衡引起的热性质测定误差不大于±0.5%。5.5.1.2装置内的温度:任何能够保证测量加热和冷却单元面板间温度差的准确度达土1%的方法都可用以测最面板的温度。表而温度常用永久性埋设在面板沟槽内或放在与试件接触表面下的温度传感器(热电偶)来测量。

在计最单元而板上设置的温度传感器的数量应大于10VA或2(取大者)。A为计量单元的面积,以平方米计。推荐将一个传感器设置在计量面积的中心。冷却单元面板上设置温度传感器的数量与计最单元的相同,位置与计量单元相对应。5.5.1.3试件的温差:由于试件与装置的面板之间的接触热阻影响,试件的温差用不同的方法确定。a.表面平整、热阳大于0.5m2.K/W的非刚性试件,温差由永久性理设在加热和冷却单元面板内的温度传感器(通常为热电偶)测最。b。刚性试件则用适当的匀质的薄片插人试件与面板之间。由薄片-刚性试件-薄片组成的复合试件的热阻L由方法5.5.1.3a确定。薄片的热阻不应大于试件热阻的十分之一,并应在与测定时相同的平均温度、相同厚度和压力下单独测鼠薄片的热阻。总热阻与薄片热阻之差为刚性试件的热阻。c.直接测刚性试件表面温度的方法是在试件表面或在试件表面的沟槽内装设热电偶。这种方法应使用很细的热电偶或薄片型热电偶。热电偶的数致应满足5.5.1.2要求。此时试件的厚度应为垂直试件表面方向(热流方向)上热电偶的心距离。比较5.5.1.3b和5.5.1.3c两种方法得到的结果,有助于减小测量误差。5.5.1.4温度传感器的型式和安装:安装在金属面板内的热电偶,其直径应小于0.6mm,较小尺寸的装置,宜用直径不大于0.2mm的热电偶。低热阻试件表面的热电偶宜理人试件表面内,否则必须用直径更细的热电偶。

所有热电偶必须用标定过的热偶线材制作,线材应满足附录F中专用级要求。如不满足,应对每支热电偶单独标定后筛选。

因温度传感器周围热流的扭曲、传感器的漂移和其他特性引起的温差测定误差应小于土1%。使用其他温度传感器时,亦应满足上述要求。5.5.2厚度测量

测限试件厚度的准确度应优于±0.5%。由于热膨胀和板的压力,试件的厚度可能变化。建议在装置里、在实际的测定温度和压力下测量试件厚度。

5.5.3电气测证系统

温度和温差测乱仪表的灵敏度和准确度应不低于温差的土0.2%。加热器功率测量的误差应小于±0.1%。

5.6夹紧力

应配备可施加恒定压紧力的装置,以改善试件与板的热接触或在板间保持一个准确的问距。可采用恒力弹簧、杠杆静重系统等方法。测定绝热材料时,施加的压力一般不大于2.5kPa。测定可缩的试件时,冷板的角(或边)与防护单元的角(或边)之问需垫人小截面的低导热系数的支柱以限制试件的压缩。

5.7围护

GB10294-—88

当冷却单元的温度低于室温或平均温度显著商于室温时,防护热板装置应该放人封闭容器中,以便控制箱内环境温度。当冷却单元的温度低于室温时,常设置致冷器控制箱内空气的露点。防止冷却单元表面结露。如需要在不同气体中测定,应具备控制气体及其压力的方法。注:建议装置的设计者仔细阅读附录C(补充件)和附录E(参考件)。6装置的性能校核

新的或改进过的防护热板装置,必须进行下列各项校核后才能投人使用。6.1平面度

工作表面的平面度用四棱尺或金属直尺和塞规检查,尺的长度应大于工作表面的宽度或直径。如表面平面度小于30μm时,将尺的棱线紧靠被测表面,在尺的背面用光线照射棱线进行观察。6.2电器连接和自动控制器

a,用薄的、低热阻试件装人装置内,并让整个装置在室温中与实验室空气热衡。所有温度传感器指示的温度应很接近室温,并检查各温度传感器的干扰。b。用绝缘测定器检查所有电气线路的绝缘。在加热单元的金属面板与计量单元或防护单元加热器的一条引线之间,加上加热单元加热器预期的最大工作电压(应无电流流过)。如果接地、屏蔽、温度传感器的电气绝缘正常,则读数不应改变,在装置工作温度的两端重复上述检查。c.检查不平衡检测仪表和所有密动控制器的噪声电压及漂移。6.3温度测量系统

把装有试件的防护热板组件密封于空调的箱体内,调节冷却单元的温度为其使用范国内某一适值上。控制箱体内部的环境温度为同一温度值。不向加热单元的计最加热器和防护加热器施加电功率。此时加热单元的温度必须与冷却单元温度一致,差异应在测量系统的噪声范围内。此外,防护单元温度与计量单元温度不平衡亦应在不平衡检测仪表的噪声范围内。6.4不平衡误差

分别用装置预期测定的最大厚度和常用厚度的试件,按照附录C(补充件)中C1.1条方法测定其不平衡误差,以确定装置最大的和一般情况的不平衡误差。6.5边缘热损失

当试件的厚度和热阻为最大,而试件的温差为最小时,边缘热损失最大。检查时放人厚度和热阳接近最大设计值的试件,以设计的最小温差进行测定。测量防护单元的输人功率,它不应比理想一维条件下防护单元流过试件的热流所需的功率相差太多。然后改变环境温度,观察防护单元加热器的功率和测定结果的变化。这项测定有助于确定环境温度的允许变化范到。当不可能改变环境温度时,确定边缘绝热或防护是否满足要求的实用方法是:用焊在薄金属片上的热电偶测量试件边缘中心的温度T。。(T。-T㎡)/△T值应小于0.1,此处T,是试件的平均温度,AT是试件的温差。要得到高的测定准确度时,此值应小于0.02。6.6线性测定

装置满足6.3条、6.4条和6.5条检查的要求后,装人由热稳定的并且导热系数与温度成线性关系的材料制作的试件。以不同的温差如10K,20K和40K测显导热系数,其结果应与温差无关。以不同的平均温度重复这种检查。

6.7综合性能检查

所有上述检查满足后,至少应对两套曾在国家认可的实验室标定过的,已知热稳定的材料进行测定。每套试件应在运行的温度范围内两个典型的半均温度下进行测定。所有测定宜在标定的90天内进行。只有在成功地对比之后,才能签发遵照本标准进行测定的报告。不再需要进一步的校核。但建议进行定期的检查。7试件

7.1选择和尺寸

GB10294—88

第三篇测

根据装置的形式从每个样品中选取一或两个试件。当需要两块试件时,它们应该尽可能地一样,厚度差别应小于2%。,试件的尺寸应该完全覆盖加热单元的表面。试件的厚度应是实际使用的厚度或大于能给出被测材料热性质的最小厚度。试件厚度应限制在不半衡热损失和边缘热损失误差之和小于±0.5%【见附录C(补充件)。

7.2制备和状态调节

试件的制备和状态调节应按照被测材料的产品标准进行。无标准时按下述方法:7.2.1制备

试件的表面应用适当方法加工平整,使试件与面板能紧密接触。刚性试件表面应制作得与面板一样半整(见5.1.1),并且整个表面的不平行度应在试件厚度的土2%以内,刚性试件且热阳小汀0.1m2.K/W,则应按5.5.1.3b或5.5.1.3c的方法测试件温差。某些实验室将高热导率试件(尤其是各向异性材料)加工成与所用装置计单元、防护单元尺寸相同的中心和环形两部分或将试件制成与中心计量单元尺寸相同,而隔缝和防护单元部分用合适的绝热材料代替。这些技术的理论误差应另行分析,上述情况下,计算中所用的计量面积A应为:A=Am+AgX

式中:Am—计鼠部分面积;

A。隔缝面积;

入一试件的导热系数;

一面对隔缝部分材料的导热系数。1 xag

出影胀系数大而质地硬的材料制作的试件,在承受温度梯度时会极度翘曲。这会引起附加热阻、产生误差或毁坏测定装置。测定这类材料需要特别设计的装置。7.2.2状态谢节

测定试件质后,必须把试件放在干燥器或通风烘箱里,以对材料适宜的温度(或材料产品标准中规定的温度)将试件调节到恒定的质量。热敏感材料不应暴露在会改变试件性质的温度下,当试件在给定的温度范围内使用时,应在这个温度范围的上限,空气流动并控制的环境下调节到恒定的质纸。当测量传热性质所需时间比试件从实验室空气中吸收显著水分所需的时间短时(如混凝土试件),建议在干燥结束时,很快将试件放人装置中以避免吸收水分。反之(例如低密度的纤维绝热材料或泡沫塑料试件),建议把试件留在标准的实验室空气(293±1K,50%±10%RH)中继续调节,直至与空内空气平衡(恒定质量)。中间情况(如高密度纤维材料)对试件的调节过程按操作者的经验确定。

为防止测定过程中水汽渗人(逸出)试件,可将试件封闭在防水汽的封套中。如果封套的热阳不可忽略,封套的热阻必须单独测量。注:松散材料的试件制备见附录D(补充件)。8测定过程

8.1测量质量

测定试件质成准确到土0.5%,称量后立即将试件放人装置中测定。8.2测量厚度和密度

试件在测定状态的厚度由加热单元和冷却单元位置确定或在测定时测得的试件厚度。10

GB10294-88

试件厚度可以按5.5.2中所述的方法测最,或在装置之外用能够重现测定时试件上所受压力的工具测得。从这些数据和按8.1条确定的处理过的试件质量,可算出试件在测定状态的密度。有些材料(例如低密度纤维材料)测量以计虚面积为界的那部分试件的密度可能更精确些,这样可得到较正确的热性质与密度之间的关系。

8.3温差选择

传热过程与试件的温差有关,应按照测定目的选择温差按照材料产品标准中要求;

b.按被测定试件或样品的使用条件,c.确定温度与热性质之间的关系时,温差尽可能小(5~10K)d,当要求试件内的传质减到最小时,按测定温差所需的准确度选择最低的温差。8.4环境条件

8.4.1空气中测定

调节环绕防护热板组件的空气的相对湿度,使其露点温度至少比冷却单元温度低5K。当把试作封人气密性封袋内避免试件吸湿时,封袋与试件冷面接触的部分不应出现凝结水。8.4.2在其他气体或真空测定

如在低温下测定,装有试件的装置应该在冷却之前用干气体吹除空气。温度在77~230K之问时,用下气体作为充填气休,并将装置放人一密封箱中。冷却单元温度低于125K时使用氮气,应小心调节氮气压力以避免凝结。温度在21~77K之间时,通常用氢气,有时使用氢气。注意!氢气是高度易燃气体,必须由有资格的人员操作。当需要测定试件在真空中的热性质时,在冷却之前应先把系统抽真空。8.5热流量的测定

测最施加于计量面积的平均电功率,精确到±0.2%。输人功率的随机波动、变动引起的热板表面温度波动或变动,应小于热板和冷板间温差的+0.3%。调节并维持防护部分的输入功率(最好用自动控制),以得到合乎5.5.1.1所要求的计量单元与防护单元之间的温度不半衡程度。8.6冷面控制

当使用双试件装置时,调节冷却面板温度使两个试件的温差相同(差异小于土2%)。8.7温差检测

测载加热面板和冷却面板的温度或试件表面温度、以及计最与防护部分的温度不半衡程度。由5.5.1.3所述的方法之一确定试件的温差。8.8过渡时间和测量间隔

为得到热性质的准确值,装置和试件必须有充分的热平衡时间。热平衡时间与装置的构造、控制方式、几何尺寸以及试件的热性质和厚度有关。在不可能较精确的估计过渡时间的场合,或者没有在同一装置里、在同样测定条件下测定类似试件的经验时,按式(2)计算时间间隔△t:At=(ppcp'dp+p,cd,)

式中:ppP,

加热面板材料和试作的密度,kg/m3,加热面板材料和试件的比热,J/kg,一加热面板和试件的厚度,m,

dpd,

(2)

试件的热阻,m2·K/W。

等于或大于△t的时间间隔按8.5条和8.7条规定读取数据,直到连续四组读数给出的热阳值的差别不超过±1%,并且不是单谢地朝一个方向改变时结束。当试件内部有传质现象时,测定至少持续24h。

当温度为自动控制时,记录温差和(或)施加在计量加热器上的电压或电流有助于检查是否达到11

稳态条件。

8.9最终质量和厚度测量

GB10294-88

所述的测读完成以后,测量试件的最终质最和厚度。9计算

9.1密度和质量变化

9.1.1密度

按下列公式计算测定时试件的密度pa和(或)ps:d=m2/V

ps=mg/

式fpa—

一测定时于试件的密度,kg/m3,一经过更复杂的调节过程后的试件的密度,kg/m3一燥后试件的质量,kgt

更复杂调节过程后的试件质证,kg;ma下载标准就来标准下载网

V——+燥或调节后试件所占体积,m3。9.1.2质量变化

计算材料因干燥所致的相对质证变化mr,或因更复杂的调节后的相对质量变化mc:mr=(m1-m2)/m2

mc=(m/-mg)/ms

(5)

式:m

接受状态的材料质晟,kg。

当材料产品标准要求或对正确评价测试状态有用时,除m。外,计算干燥后,因状态调节所致的相对质量变化md:

md=(m3-m2)/m

计算试件在测定期间的相对质量增加mwmw=(mg-mg)/m5

式中:mw-

一在测定中试件的相对质量增加;一测定结策时试件的质量,kg,一临测定之前试件f的或调节过的质量,kg。ms

9.2传热性质

(8)

用按8.8条观察到的稳态数据的平均值进行计算。只要差异不超过±1%,其他附加测量数据亦可使用。热阻R用式(9)计算:A(T,-T)

式中:Q

一加热单元计量部分的平均热流最,其值等于平均发热功率,W:试件热面温度平均值,K,

试件冷面温度平均值,K,

在5.1.2中定义的计后面积(双试作装置需乘以2),m2。如果满足要求,导热系数入或热阻系数,可用下式计算:入

A(T,-T2)

(10)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

Thermal insulation-Determination of steady-state thermal resistance and relatedproperties--Guarded hotplateapparatusGB10294-88

本标准等效采用国际标准ISO/DIS8302《绝热一-测定稳态热阻和有关特性一一防护热板装置》。

试件的热性质可能受材料性能和成分的可变性、含湿率、时间、均温度、温差和经历的热状态等因素而变化。因此不应将测定值不加修改地应用于所有使用情况。代表材料的热性质需要有足够数量的测定数据,只有样品能代表材料、试件又能代表样品时,才能用一个试件的测量结果来确定材料的热性质。测定结果的准确度与装置的设计、所用测量仪表以及试件类型有关。符合本标准的装置,当测定的平均温度接近室温时,测量热性质能够准确到2%。与其他类似装置进行大量的测量校对后,套装置在全部测定范围内,任何情况都应得到大约土5%的准确度。保持在装置内的试件,不改变测定条件重复测定的重复性通常远优于1。参比试件重新安装后测定的重复性一般优于1%。这是鉴别测定方法的误差所需要的。第一篇概

主题内容与适用范围

本标准规定了使用防护热板装置测定板状试作稳态热性质的方法和对装置的要求。本方法只适用于测定-F燥试件,试件的热阻应大于0.1m2.K/W,试件的热阻可以低到0.02m2K/W,但不能在全部范围内得到前述的准确度和1重复性。本方法适用于测定匀质材料,非匀质材料应按附录A(补充件)估测本方法的适用性。本方法的测定结果为在给定平均温度和温差下试件的热阳。如试件为热匀质体且在任何平均温度下试件的热阻与温差无关,则测定结果可表达为给定平均温度下试件的可测导热系数。

除满足上述条件外,且试件能代表整体材料、试件的厚度大于可确定材料导热系数的试件最小厚度时,测定结果可表达为被测材料的导热系数。如不知道可确定材料导热系数的最小厚度,可按附录B(补充件)测定。

2引用标准

GB4132绝热材料名调术话

3术语、定义和符号

3.1本标准下列术语定义按GB4132:a:热流mQ,W;

国家建筑材料工业局1988-12-28批准1989-10-01实施

热流密度q,W/m2;

热阻R,m2-K/W,

热导率C,W/(m2K),

导热系数入,W/(m·K):

匀质材料,

孔隙率,%;

h.各向同性体。

3.2本标准中其他术语的定义如下:a.

GB10294-88

热阻系数(mK/W)为grad,T=-ra定义的值。多孔体:由明显区分为国相和空隙组成的非匀质介质。匀质多孔体:局部空隙率与计算体积的部位无关的介质。c

热稳定体:物体的导热系数入或【】不是时间的函数,但可以是物体中位置、方向和温度d.

的函数。

防护热板,包括加热单元、冷却单元、试件和防护单元组装好的防护热板装置。其构造e.

如图1所示。

f.环境温度:试件边缘温度或整个防护热板组件的边缘温度。封闭装置为箱内温度,不封闭的为实验室温度。

4原理

在稳态条件下,防护热板装置的中心计量区域内,在具有平行表面的均匀板状试件中,建立类似于以两个半行匀温平板为界的无限大平板中存在的一维恒定热流。为保证中心计量单元建立一维热流和准确测量热流密度,加热单元应分为在中心的计量单元和由隔缝分开的环绕计量单元的防护单元。并且需有足够的边缘绝热或(和)外防护套,特别是在远高于或低于室温下运行的装置,必须设置外防护套。通过测定稳定状态下流过计量单元的一维恒定热流量Q、计量单元的面积A、试件冷、热表面的AT·A)或热导率C(C:=

温度差△T,可计算出试件的热阻R(R=-Q

第二篇装

根据原理可建造两种型式的防护热板装置一一双试件式和单试件式。双试件式装置中,在两个几乎相间的试件中夹一个加热单元,试件的外侧各设置一个冷却单元。热流由加热单元分别经两侧试件传给两侧的冷却单元(图1a)。单试件式装置中加热单元的一侧用绝热材料和背防护单元代替试件和冷却单元(图1b)。绝热材料的两表面应控制温差为零,无热流通过。为便于实验室之间比较,推荐装置的标准尺寸系列如下:a:直径(或边长)为0.3m;

直径(或边长)为0.5m

直径(或边长)为0.2m(仅用于测定匀质材料);直径(或边长)为1.0m(用于测定厚试件)。a双试件装置

『A-计加热器

[计最单元

tB-计H面板

加热单元(防护单元

C一防护加热器

LD一防护面板

E-冷面加热器

冷却单元

E,冷却单元面板

0一绝热层

LV—冷却水套

U一外防护套

背防护单元L一背防护加热器

M一绝热层

【一被浏试件

F平衡检副温差热电偶

G一加热单元表面测温热电偶

H一冷却单元表面测温热电偶

N一背防护单元温差热电偶

GB10294—88

b单试件装置

图1防护热板装置一般特点

5装置的技术要求

5.1加热单元

5.1.1概述

GB10294--88

加热单元包括计量单元和防扩单元两部分。计量单元由一个计量加热器和两块计量面板组成。防扩单元由,·个(或多个)防护加热器及二倍于防护加热器数量的防护面板组成。面板通常由高导热系数的金企属制成。其丧面不应与试件利环境有化学反应。工作表面应加工成半面,在所有工作条件下,面度应优于0.0259。(见图2)。板表面的平面度应定期检。在运行中面板的温度不均匀性应小试件温差的2%,双试件装置,在测定热阻大于0.1m?·K/m的试件时加热单元的两个表面板之间的温度差应小±0.2K。所有1.作表面应处理到在.1.作温度下的总半球辐射率大于0.8。B

图2表面偏离真实平面示意图

.1.2隔缝和计面积

加热单元的计肚单元与防护单元之间应有隔缝。隔缝在面板平而上所占的面积不应超过计是单元啡的5%。

计量面积(试件由计量单元供给热流量的面积)与试件厚度有关。厚度趋近零时,计载面积趋近等于计最单元拍积。厚试件的计最面积为隔缝中心线包围的面积。为避免复杂的修正,试件的厚度大于隔缝宽度的10倍,应采用隔缝中心线包国的面积。5.1.3隔缝两侧的温度不衡

应采用适当的方法检测隔缝两侧的温度不平衡。通常采用多接点的热电堆,热电堆的接点应对金底板绝缘。在方形防护热板装置里,当仅用有限的温差热电偶时,建议检测中均温度不平衡的位置是沿隔缝距让单元角的距离等于计品单元边长四分之一的地方,应避开角部和轴线位置(见图3)。当传感器装设在金属面板的沟槽里时,无论面对试件还是面对加热器,除非经细致实验和理论校核证实,测温传感器与金属面板间热阻(见图4)的影响可忽略,都应避免用薄片来支承热电堆或类似的方法。温差热电偶应置于能记录沿隔缝边上存在的温度不平衡,而不是在计量单元和防护单元金属面板上某些任意点间存在的不平衡。建议隔缝边缘到传感器间的距离应小于计量单元边长(或直径)的500

实际上温度平衡具有一定的不确定性,因此隔缝热阻应该尽量高。计量单元和防护单元间的机械连结应尽鼠少,尽可能避免金属的或连续的连接。所有电线应斜的穿过隔缝,并且应该尽证用细的、低导热系数的导线,尽量避免用铜导线。GB10294—88

图3推存的不半衡传感器位置

a热流通过温度传感器安装热阻

图4传感器和有关热阻示意图

5.2冷却单元

GB10294—88

b热流不通过温度传感器安装热阻③

C热流不通过温度传感器安装热阳续图4

1一沟槽内或由于支承片产生的隔热,H一加热器:M加热单元金属面板,S一不平衡传感器冷却单元表面尺寸至少应与加热单元的尺寸相同。冷却单元可以是连续的平板,但最好与加热单元米似。它应维持在恒定的低于加热单元的温度。板面的温度不均匀性应小于试件温差的2%。可采用金属板中通过恒温的流体或冷面电加热器和插人电加热器与冷却器之间的绝热材料组成。或者两种方法结合起来使用。

冷却单元与试件相接触的表面的平面度应优于0.025%,并且处理使其总半球辐射率大于0.8。5.3边缘绝热和边缘热损失

加热单元和试件的边缘绝热不良是试件中热流场偏离一维热流场的根源。此外,加热单元和试件边缘上的热损失会在防护单元的面板内引起侧向温度梯度,因而产生附加的热流场歪曲。应采用边缘绝热,控制周围环境温度、增加外防护套或线性温度梯度的防护套,或者这些方法结合使用以限制边缘热损失(见图5)。

加热单元边缘热损失的一个重要途径是沿加热器和温度传感器的导线热。需要在加热单元附近提供一个相同温度的等温表面。所有导线应可地固定在这个表面上。限制流经导线的热流不超过理想--维条件下穿过试件热流的10%。?

GB10294-88

图5可限制边缘热损失的结构型式的示意图一热板计量单元:2一热板防护单元:3一试件,4一冷却单元,5一边缘绝热(点是温度传感器),6一外部勾温防护套或外部温度梯度防护套,7一外防护单元:8一外部防护绝热,9一外部T形防护班?

5.4.背防护单元

GB10294-88

单试件式装置中背防护单元由加热器和面板组成。背防护单元面向加热单元的表面的温度应与所对应的加热单元表面的温度相等。防止任何热流流过插入其间的绝热材料。绝热材料的厚度应限制,防止因侧向热损失在加热单元的计量单元中引起附加的热流造成误差。因防护单元表面与加热单元表面温度不平衡以及绝热材料侧向热损失引起的测量误差应小于土0.5%。5.5测仪表

5.5.1温度测量仪表

5.5.1.1温度不平衡检测:测量温度不平衡的传感器常用直径小于0.3mm的热电偶组成的热电堆。检测系统的灵敏度应保证因隔缝温度不平衡引起的热性质测定误差不大于±0.5%。5.5.1.2装置内的温度:任何能够保证测量加热和冷却单元面板间温度差的准确度达土1%的方法都可用以测最面板的温度。表而温度常用永久性埋设在面板沟槽内或放在与试件接触表面下的温度传感器(热电偶)来测量。

在计最单元而板上设置的温度传感器的数量应大于10VA或2(取大者)。A为计量单元的面积,以平方米计。推荐将一个传感器设置在计量面积的中心。冷却单元面板上设置温度传感器的数量与计最单元的相同,位置与计量单元相对应。5.5.1.3试件的温差:由于试件与装置的面板之间的接触热阻影响,试件的温差用不同的方法确定。a.表面平整、热阳大于0.5m2.K/W的非刚性试件,温差由永久性理设在加热和冷却单元面板内的温度传感器(通常为热电偶)测最。b。刚性试件则用适当的匀质的薄片插人试件与面板之间。由薄片-刚性试件-薄片组成的复合试件的热阻L由方法5.5.1.3a确定。薄片的热阻不应大于试件热阻的十分之一,并应在与测定时相同的平均温度、相同厚度和压力下单独测鼠薄片的热阻。总热阻与薄片热阻之差为刚性试件的热阻。c.直接测刚性试件表面温度的方法是在试件表面或在试件表面的沟槽内装设热电偶。这种方法应使用很细的热电偶或薄片型热电偶。热电偶的数致应满足5.5.1.2要求。此时试件的厚度应为垂直试件表面方向(热流方向)上热电偶的心距离。比较5.5.1.3b和5.5.1.3c两种方法得到的结果,有助于减小测量误差。5.5.1.4温度传感器的型式和安装:安装在金属面板内的热电偶,其直径应小于0.6mm,较小尺寸的装置,宜用直径不大于0.2mm的热电偶。低热阻试件表面的热电偶宜理人试件表面内,否则必须用直径更细的热电偶。

所有热电偶必须用标定过的热偶线材制作,线材应满足附录F中专用级要求。如不满足,应对每支热电偶单独标定后筛选。

因温度传感器周围热流的扭曲、传感器的漂移和其他特性引起的温差测定误差应小于土1%。使用其他温度传感器时,亦应满足上述要求。5.5.2厚度测量

测限试件厚度的准确度应优于±0.5%。由于热膨胀和板的压力,试件的厚度可能变化。建议在装置里、在实际的测定温度和压力下测量试件厚度。

5.5.3电气测证系统

温度和温差测乱仪表的灵敏度和准确度应不低于温差的土0.2%。加热器功率测量的误差应小于±0.1%。

5.6夹紧力

应配备可施加恒定压紧力的装置,以改善试件与板的热接触或在板间保持一个准确的问距。可采用恒力弹簧、杠杆静重系统等方法。测定绝热材料时,施加的压力一般不大于2.5kPa。测定可缩的试件时,冷板的角(或边)与防护单元的角(或边)之问需垫人小截面的低导热系数的支柱以限制试件的压缩。

5.7围护

GB10294-—88

当冷却单元的温度低于室温或平均温度显著商于室温时,防护热板装置应该放人封闭容器中,以便控制箱内环境温度。当冷却单元的温度低于室温时,常设置致冷器控制箱内空气的露点。防止冷却单元表面结露。如需要在不同气体中测定,应具备控制气体及其压力的方法。注:建议装置的设计者仔细阅读附录C(补充件)和附录E(参考件)。6装置的性能校核

新的或改进过的防护热板装置,必须进行下列各项校核后才能投人使用。6.1平面度

工作表面的平面度用四棱尺或金属直尺和塞规检查,尺的长度应大于工作表面的宽度或直径。如表面平面度小于30μm时,将尺的棱线紧靠被测表面,在尺的背面用光线照射棱线进行观察。6.2电器连接和自动控制器

a,用薄的、低热阻试件装人装置内,并让整个装置在室温中与实验室空气热衡。所有温度传感器指示的温度应很接近室温,并检查各温度传感器的干扰。b。用绝缘测定器检查所有电气线路的绝缘。在加热单元的金属面板与计量单元或防护单元加热器的一条引线之间,加上加热单元加热器预期的最大工作电压(应无电流流过)。如果接地、屏蔽、温度传感器的电气绝缘正常,则读数不应改变,在装置工作温度的两端重复上述检查。c.检查不平衡检测仪表和所有密动控制器的噪声电压及漂移。6.3温度测量系统

把装有试件的防护热板组件密封于空调的箱体内,调节冷却单元的温度为其使用范国内某一适值上。控制箱体内部的环境温度为同一温度值。不向加热单元的计最加热器和防护加热器施加电功率。此时加热单元的温度必须与冷却单元温度一致,差异应在测量系统的噪声范围内。此外,防护单元温度与计量单元温度不平衡亦应在不平衡检测仪表的噪声范围内。6.4不平衡误差

分别用装置预期测定的最大厚度和常用厚度的试件,按照附录C(补充件)中C1.1条方法测定其不平衡误差,以确定装置最大的和一般情况的不平衡误差。6.5边缘热损失

当试件的厚度和热阻为最大,而试件的温差为最小时,边缘热损失最大。检查时放人厚度和热阳接近最大设计值的试件,以设计的最小温差进行测定。测量防护单元的输人功率,它不应比理想一维条件下防护单元流过试件的热流所需的功率相差太多。然后改变环境温度,观察防护单元加热器的功率和测定结果的变化。这项测定有助于确定环境温度的允许变化范到。当不可能改变环境温度时,确定边缘绝热或防护是否满足要求的实用方法是:用焊在薄金属片上的热电偶测量试件边缘中心的温度T。。(T。-T㎡)/△T值应小于0.1,此处T,是试件的平均温度,AT是试件的温差。要得到高的测定准确度时,此值应小于0.02。6.6线性测定

装置满足6.3条、6.4条和6.5条检查的要求后,装人由热稳定的并且导热系数与温度成线性关系的材料制作的试件。以不同的温差如10K,20K和40K测显导热系数,其结果应与温差无关。以不同的平均温度重复这种检查。

6.7综合性能检查

所有上述检查满足后,至少应对两套曾在国家认可的实验室标定过的,已知热稳定的材料进行测定。每套试件应在运行的温度范围内两个典型的半均温度下进行测定。所有测定宜在标定的90天内进行。只有在成功地对比之后,才能签发遵照本标准进行测定的报告。不再需要进一步的校核。但建议进行定期的检查。7试件

7.1选择和尺寸

GB10294—88

第三篇测

根据装置的形式从每个样品中选取一或两个试件。当需要两块试件时,它们应该尽可能地一样,厚度差别应小于2%。,试件的尺寸应该完全覆盖加热单元的表面。试件的厚度应是实际使用的厚度或大于能给出被测材料热性质的最小厚度。试件厚度应限制在不半衡热损失和边缘热损失误差之和小于±0.5%【见附录C(补充件)。

7.2制备和状态调节

试件的制备和状态调节应按照被测材料的产品标准进行。无标准时按下述方法:7.2.1制备

试件的表面应用适当方法加工平整,使试件与面板能紧密接触。刚性试件表面应制作得与面板一样半整(见5.1.1),并且整个表面的不平行度应在试件厚度的土2%以内,刚性试件且热阳小汀0.1m2.K/W,则应按5.5.1.3b或5.5.1.3c的方法测试件温差。某些实验室将高热导率试件(尤其是各向异性材料)加工成与所用装置计单元、防护单元尺寸相同的中心和环形两部分或将试件制成与中心计量单元尺寸相同,而隔缝和防护单元部分用合适的绝热材料代替。这些技术的理论误差应另行分析,上述情况下,计算中所用的计量面积A应为:A=Am+AgX

式中:Am—计鼠部分面积;

A。隔缝面积;

入一试件的导热系数;

一面对隔缝部分材料的导热系数。1 xag

出影胀系数大而质地硬的材料制作的试件,在承受温度梯度时会极度翘曲。这会引起附加热阻、产生误差或毁坏测定装置。测定这类材料需要特别设计的装置。7.2.2状态谢节

测定试件质后,必须把试件放在干燥器或通风烘箱里,以对材料适宜的温度(或材料产品标准中规定的温度)将试件调节到恒定的质量。热敏感材料不应暴露在会改变试件性质的温度下,当试件在给定的温度范围内使用时,应在这个温度范围的上限,空气流动并控制的环境下调节到恒定的质纸。当测量传热性质所需时间比试件从实验室空气中吸收显著水分所需的时间短时(如混凝土试件),建议在干燥结束时,很快将试件放人装置中以避免吸收水分。反之(例如低密度的纤维绝热材料或泡沫塑料试件),建议把试件留在标准的实验室空气(293±1K,50%±10%RH)中继续调节,直至与空内空气平衡(恒定质量)。中间情况(如高密度纤维材料)对试件的调节过程按操作者的经验确定。

为防止测定过程中水汽渗人(逸出)试件,可将试件封闭在防水汽的封套中。如果封套的热阳不可忽略,封套的热阻必须单独测量。注:松散材料的试件制备见附录D(补充件)。8测定过程

8.1测量质量

测定试件质成准确到土0.5%,称量后立即将试件放人装置中测定。8.2测量厚度和密度

试件在测定状态的厚度由加热单元和冷却单元位置确定或在测定时测得的试件厚度。10

GB10294-88

试件厚度可以按5.5.2中所述的方法测最,或在装置之外用能够重现测定时试件上所受压力的工具测得。从这些数据和按8.1条确定的处理过的试件质量,可算出试件在测定状态的密度。有些材料(例如低密度纤维材料)测量以计虚面积为界的那部分试件的密度可能更精确些,这样可得到较正确的热性质与密度之间的关系。

8.3温差选择

传热过程与试件的温差有关,应按照测定目的选择温差按照材料产品标准中要求;

b.按被测定试件或样品的使用条件,c.确定温度与热性质之间的关系时,温差尽可能小(5~10K)d,当要求试件内的传质减到最小时,按测定温差所需的准确度选择最低的温差。8.4环境条件

8.4.1空气中测定

调节环绕防护热板组件的空气的相对湿度,使其露点温度至少比冷却单元温度低5K。当把试作封人气密性封袋内避免试件吸湿时,封袋与试件冷面接触的部分不应出现凝结水。8.4.2在其他气体或真空测定

如在低温下测定,装有试件的装置应该在冷却之前用干气体吹除空气。温度在77~230K之问时,用下气体作为充填气休,并将装置放人一密封箱中。冷却单元温度低于125K时使用氮气,应小心调节氮气压力以避免凝结。温度在21~77K之间时,通常用氢气,有时使用氢气。注意!氢气是高度易燃气体,必须由有资格的人员操作。当需要测定试件在真空中的热性质时,在冷却之前应先把系统抽真空。8.5热流量的测定

测最施加于计量面积的平均电功率,精确到±0.2%。输人功率的随机波动、变动引起的热板表面温度波动或变动,应小于热板和冷板间温差的+0.3%。调节并维持防护部分的输入功率(最好用自动控制),以得到合乎5.5.1.1所要求的计量单元与防护单元之间的温度不半衡程度。8.6冷面控制

当使用双试件装置时,调节冷却面板温度使两个试件的温差相同(差异小于土2%)。8.7温差检测

测载加热面板和冷却面板的温度或试件表面温度、以及计最与防护部分的温度不半衡程度。由5.5.1.3所述的方法之一确定试件的温差。8.8过渡时间和测量间隔

为得到热性质的准确值,装置和试件必须有充分的热平衡时间。热平衡时间与装置的构造、控制方式、几何尺寸以及试件的热性质和厚度有关。在不可能较精确的估计过渡时间的场合,或者没有在同一装置里、在同样测定条件下测定类似试件的经验时,按式(2)计算时间间隔△t:At=(ppcp'dp+p,cd,)

式中:ppP,

加热面板材料和试作的密度,kg/m3,加热面板材料和试件的比热,J/kg,一加热面板和试件的厚度,m,

dpd,

(2)

试件的热阻,m2·K/W。

等于或大于△t的时间间隔按8.5条和8.7条规定读取数据,直到连续四组读数给出的热阳值的差别不超过±1%,并且不是单谢地朝一个方向改变时结束。当试件内部有传质现象时,测定至少持续24h。

当温度为自动控制时,记录温差和(或)施加在计量加热器上的电压或电流有助于检查是否达到11

稳态条件。

8.9最终质量和厚度测量

GB10294-88

所述的测读完成以后,测量试件的最终质最和厚度。9计算

9.1密度和质量变化

9.1.1密度

按下列公式计算测定时试件的密度pa和(或)ps:d=m2/V

ps=mg/

式fpa—

一测定时于试件的密度,kg/m3,一经过更复杂的调节过程后的试件的密度,kg/m3一燥后试件的质量,kgt

更复杂调节过程后的试件质证,kg;ma下载标准就来标准下载网

V——+燥或调节后试件所占体积,m3。9.1.2质量变化

计算材料因干燥所致的相对质证变化mr,或因更复杂的调节后的相对质量变化mc:mr=(m1-m2)/m2

mc=(m/-mg)/ms

(5)

式:m

接受状态的材料质晟,kg。

当材料产品标准要求或对正确评价测试状态有用时,除m。外,计算干燥后,因状态调节所致的相对质量变化md:

md=(m3-m2)/m

计算试件在测定期间的相对质量增加mwmw=(mg-mg)/m5

式中:mw-

一在测定中试件的相对质量增加;一测定结策时试件的质量,kg,一临测定之前试件f的或调节过的质量,kg。ms

9.2传热性质

(8)

用按8.8条观察到的稳态数据的平均值进行计算。只要差异不超过±1%,其他附加测量数据亦可使用。热阻R用式(9)计算:A(T,-T)

式中:Q

一加热单元计量部分的平均热流最,其值等于平均发热功率,W:试件热面温度平均值,K,

试件冷面温度平均值,K,

在5.1.2中定义的计后面积(双试作装置需乘以2),m2。如果满足要求,导热系数入或热阻系数,可用下式计算:入

A(T,-T2)

(10)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。