GB 10621-1989

基本信息

标准号: GB 10621-1989

中文名称:食品添加剂 液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法)

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:已作废

发布日期:1989-03-22

实施日期:1990-02-01

作废日期:2006-07-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:157029

标准分类号

标准ICS号:食品技术>>香料和调料、食品添加剂>>67.220.20食品添加剂

中标分类号:食品>>食品添加剂与食用香料>>X42合成食品添加剂

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:7页

标准价格:10.0 元

相关单位信息

复审日期:2004-10-14

起草单位:西南化工研究院

归口单位:全国食品添加剂标准化技术委员会

发布部门:国家标准化管理委员会

主管部门:国家标准化管理委员会

标准简介

本标准规定了以石灰窑窑气和合成氨工艺脱碳再生的二氧化碳气经净化、干燥、冷却、加压后制得的用钢瓶或贮罐(车)包装的食品添加剂液体二氧化碳的技术要求及其检验方法。食用二氧化碳主要用作饮料的添加剂,也可用于食品保鲜、贮存等用途。本标准适用于食用二氧化碳的检验。 GB 10621-1989 食品添加剂 液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法) GB10621-1989 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

食品添加

液体二氯化碳

(石灰窑法和合成氨法)

Food additive

Liquid carbon dioxide

(from lime-kiln and ammonia plant off gases)主题内容与适用范

GB 10621—89

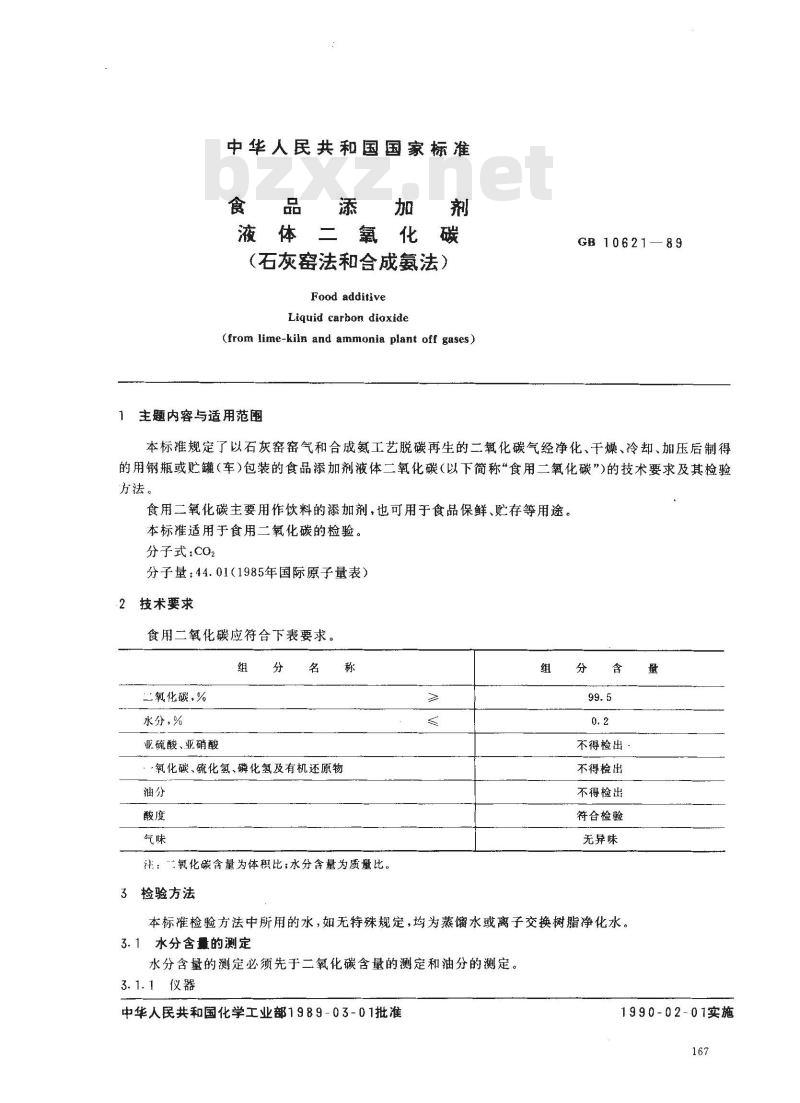

本标准规定了以石灰窑窑气和合成氨工艺脱碳再生的二氧化碳气经净化、干燥、冷却、加压后制得的用钢瓶或贮罐(车)包装的食品添加剂液体二氧化碳(以下简称“食用二氧化碳\)的技术要求及其检验方法。

食用二氧化碳主要用作饮料的添加剂,也可用于食品保鲜、贮存等用途。本标准适用于食用二氧化碳的检验。分子式:CO2

分子量:44.01(1985年国际原子量表)2技术要求

食用二氧化碳应符合下表要求。组

二氨化碳,%

水分,%

亚硫酸、亚硝酸

·氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物油分

注:“氧化碳含量为体积比:水分含量为质量比。3检验方法

不得检出

不得检出

不得检出

符合检验

无异味

本标检验方法中所用的水,如无特殊规定,均为蒸馏水或离子交换树脂净化水。3.1水分含量的测定

水分含量的测定必须先于二氧化碳含量的测定和油分的测定。3.1.1仪器

中华人民共和国化学工业部1989-03-01批准量

1990-02-01实施

GB 10621-89

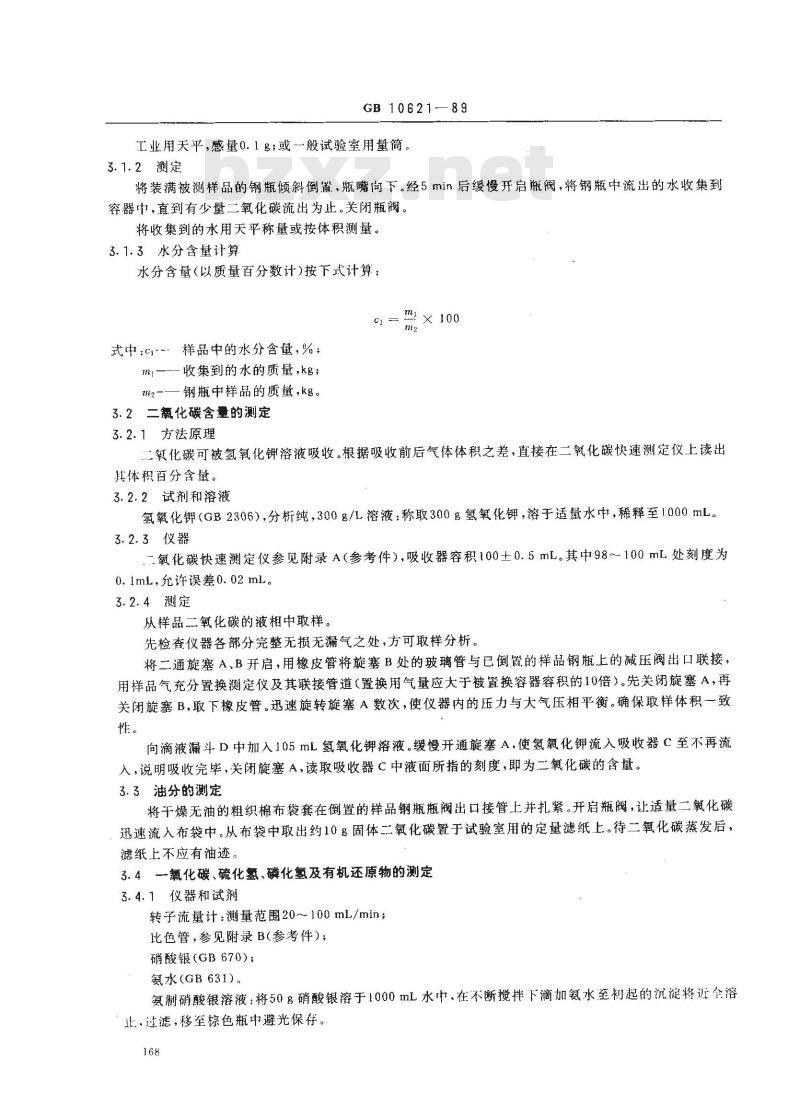

工业用天平,感量0.1;或一般试验室用量简。3.1.2测定

将装满被测样品的钢瓶倾斜倒置,瓶嘴间下。经5min后缓慢开启瓶阀,将钢瓶中流出的水收集到容器中,直到有少量二氧化碳流出为止。关闭瓶阀。将收集到的水用天平称量或按体积测量3.1.3水分含量计算

水分含量(以质量百分数计)按下式计算:ml×100

式中:,---样品中的水分含量,%,ml—-收集到的水的质量,kg;

钢瓶中样品的质量,kg。

3.2二氧化碳含量的测定

3.2.1方法原理

化碳可被氢氧化钾溶液吸收。根据吸收前后气体体积之差,直接在二氧化碳快速测定仪上读出其体积百分含量。

3.2.2试剂和溶液

氢氧化钾(GB2306),分析纯,300g/L溶液:称取300g氢氧化钾,溶于适量水中,稀释至1000mL。3.2.3仪器

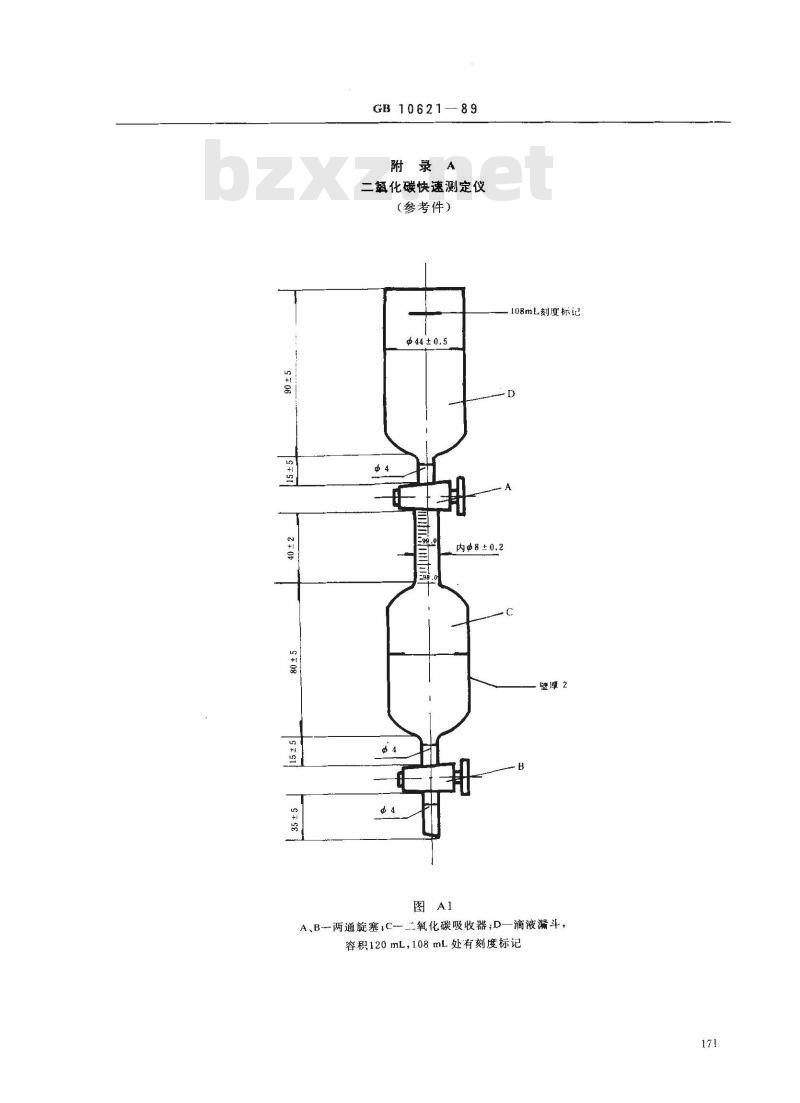

二.氧化碳快速测定仪参见附录A(参考件),吸收器容积100士0.5mL。其中98~~100mL处刻度为0.1mL,允许误差0.02mL。

3.2.4测定

从样品二氧化碳的液相中取样。先检查仪器各部分完整无损无漏气之处,方可取样分析。将二通旋塞A、B开启,用橡皮管将旋塞B处的玻璃管与已倒置的样品钢瓶上的减压阀出口联接,用样品气充分置换测定仪及其联接管道(置换用气量应大于被置换容器容积的10倍)。先关闭旋塞A,再关闭旋塞B,取下橡皮管。迅速旋转旋塞A数次,使仪器内的压力与大气压相平衡。确保取样体积一致性。

向滴液漏斗D中加入105mL氢氧化钾溶液。缓慢开通旋塞A,使氢氧化钾流入吸收器C至不再流入,说明吸收完毕,关闭旋塞A,读取吸收器C中液面所指的刻度,即为二氧化碳的含量。3.3油分的测定

将干燥无油的粗织棉布袋套在倒置的样品钢瓶瓶阀出口接管上并扎紧。开启瓶阀,让适量二氧化碳迅速流入布袋中。从布袋中取出约10g固体二氧化碳置于试验室用的定量滤纸上。待二氧化碳蒸发后,滤纸上不应有油迹。

3.4一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物的测定3.4.1仪器和试剂

转子流量计:测量范围20~100mL/min;比色管,参见附录B参考件);

硝酸银(GB670);

氨水(GB631)。

氨制硝酸银溶液:将50g硝酸银溶于1000mL水中、在不断搅拌下滴加氨水至初起的沉淀将近全溶止,过滤,移至棕色瓶中避光保存。168

3.4.2测定

从样品二氧化碳的气相取样。

GB 10621—89

取甲、乙两支比色管,各加25mL微热的氨制硝酸银溶液与3mL氨水,向甲管中以60~70mL/min流量通入1000mL样品气后将甲管与乙管比较。应同样澄清无色。3.5亚硫酸和亚硝酸的测定

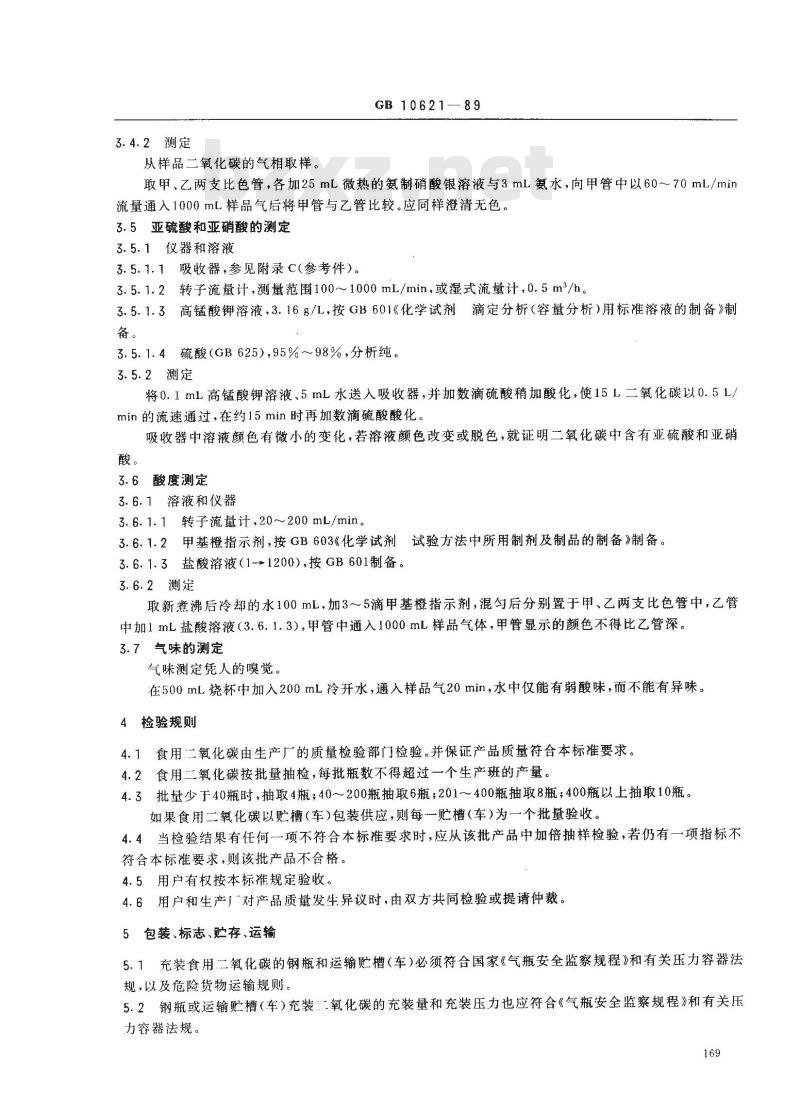

3.5.1仪器和溶液

3.5.1.1吸收器,参见附录C(参考件)。3.5.1.2转子流量计,测量范围100~~1000mL/min,或湿式流量计,0.5m2/h。3.5.1.3高锰酸钾溶液,3.16g/L,按GB601《化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备》制备。

3.5.1.4硫酸(GB625),95%~~98%,分析纯。3.5.2测定

将0.1mL高锰酸钾溶液、5mL水送入吸收器,并加数滴硫酸稍加酸化,使15L二氧化碳以0.5L/min的流速通过,在约15min时再加数滴硫酸酸化。吸收器中溶液颜色有微小的变化,若溶液颜色改变或脱色,就证明二氧化碳中含有亚硫酸和亚硝酸。

3.6酸度测定

3.6.1溶液和仪器

3.6.1.1转子流量计,20~200mL/min。3.6.1.2甲基橙指示剂,按GB603《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》制备。3.6.1.3盐酸溶液(1-1200),按GB601制备。3.6.2测定

取新煮沸后冷却的水100mL,加3~5滴甲基橙指示剂,混勾后分别置于甲、乙两支比色管中,乙管中加1mL盐酸溶液(3.6.1.3),甲管中通入1000mL样品气体,甲管显示的颜色不得比乙管深。3.7气味的测定

气味测定凭人的膜觉。

在500mL烧杯中加入200mL冷开水,通入样品气20min,水中仅能有弱酸味,而不能有异味。4检验规则

4.1食用二氧化碳由生产厂的质量检验部门检验。并保证产品质量符合本标准要求。4.2食用二氧化碳按批量抽检,每批瓶数不得超过一个生产班的产量。4.3批量少于40瓶时,抽取4瓶;40~200瓶抽取6瓶;201~400瓶抽取8瓶;400瓶以上抽取10瓶。如果食用二氧化碳以贮槽(车)包装供应,则每一一贮槽(车)为一个批量验收。4.4当检验结果有任何--项不符合本标准要求时,应从该批产品中加倍抽样检验,若仍有一项指标不符合本标准要求,则该批产品不合格。4.5用户有权按本标准规定验收。4.6用户和生产厂对产品质量发生异议时,由双方共同检验或提请仲裁。5包装、标志、贮存、运输

5.1充装食用二氧化碳的钢瓶和运输贮槽(车)必须符合国家《气瓶安全监察规程》和有关压力容器法规,以及危险货物运输规则。

5.2钢瓶或运输贮槽(车)充装氧化碳的充装量和充装压力也应符合《气瓶安全监察规程》和有关压力容器法规。

GB 10621-89

5.3充装食用二氧化碳的钢瓶或贮槽应专用,表面漆色为铝白色,并有明显的“食品添加剂”字样,装过其他物品的容器,不得用于充装食用二氧化碳。5.4用户将空瓶或运输贮槽(车)返回生产厂时,钢瓶或贮槽内按国家有关规定应留有余压,并不得低于0.3 MPa。

5.5生产厂在充装前必须检查钢瓶或贮槽内有无余气或其他杂物。如不符合要求,则必须作相应的严格处理,方可充装。

5.6装有产品的钢瓶必须戴好安全帽。钢瓶和贮槽不得有任何漏气之处。5.7食用二氧化碳出厂时,应附有质量合格证。其内容包括:生产厂名、生产日期、产品的质量(kg)、本标准号、合格证号、检验员姓名(或代号)、产品规格、明显的“食品添加剂”字样标志。5.8二氧化碳有很强的室息性。液体二氧化碳的钢瓶应竖放,避免受热、曝晒。生产、贮存二氧化碳的场所应有良好的通风,阴凉干燥。6生产厂的保证

6.1在遵照本标准运输、贮存条件下,生产厂应保证食用二氧化碳的总的污染对使用者不应产生毒性。6.2生产厂应保证钢瓶装食用二氧化碳的贮存期,从生产日期起为一年。贮槽装贮存期从生产日期起为六个月。

7其他

在贮存保证期期满后,食用二氧化碳在使用前应按本标推要求检验。食用二氧化碳的生产、运输、使用中都应符合《中华人民共和国食品卫生法》、《气瓶安全监察规程》及国家有关危险货物运输的规定。170

GB 1062189

附录A

二短化碳快速测定仪

(参考件)bzxz.net

内8±0.2

108mL刻度标记

堡厚2

A、B-两通旋塞;C-氧化碳吸收器;D—滴液漏斗,容积120mL,108mL处有刻度标记171

GB 10621-89

(参考件)

GB1062189

附录c

(参考件)

附加说明:

本标准由化学工业部科技司提出,由化工部西南化工研究院和卫生部食品卫生监督检验所归口。本标准出化工部西南化工研究院和本溪市食品卫生监督检验所负责起草。本标准主要起草人吴家兴、来宝瑞。173

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

食品添加

液体二氯化碳

(石灰窑法和合成氨法)

Food additive

Liquid carbon dioxide

(from lime-kiln and ammonia plant off gases)主题内容与适用范

GB 10621—89

本标准规定了以石灰窑窑气和合成氨工艺脱碳再生的二氧化碳气经净化、干燥、冷却、加压后制得的用钢瓶或贮罐(车)包装的食品添加剂液体二氧化碳(以下简称“食用二氧化碳\)的技术要求及其检验方法。

食用二氧化碳主要用作饮料的添加剂,也可用于食品保鲜、贮存等用途。本标准适用于食用二氧化碳的检验。分子式:CO2

分子量:44.01(1985年国际原子量表)2技术要求

食用二氧化碳应符合下表要求。组

二氨化碳,%

水分,%

亚硫酸、亚硝酸

·氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物油分

注:“氧化碳含量为体积比:水分含量为质量比。3检验方法

不得检出

不得检出

不得检出

符合检验

无异味

本标检验方法中所用的水,如无特殊规定,均为蒸馏水或离子交换树脂净化水。3.1水分含量的测定

水分含量的测定必须先于二氧化碳含量的测定和油分的测定。3.1.1仪器

中华人民共和国化学工业部1989-03-01批准量

1990-02-01实施

GB 10621-89

工业用天平,感量0.1;或一般试验室用量简。3.1.2测定

将装满被测样品的钢瓶倾斜倒置,瓶嘴间下。经5min后缓慢开启瓶阀,将钢瓶中流出的水收集到容器中,直到有少量二氧化碳流出为止。关闭瓶阀。将收集到的水用天平称量或按体积测量3.1.3水分含量计算

水分含量(以质量百分数计)按下式计算:ml×100

式中:,---样品中的水分含量,%,ml—-收集到的水的质量,kg;

钢瓶中样品的质量,kg。

3.2二氧化碳含量的测定

3.2.1方法原理

化碳可被氢氧化钾溶液吸收。根据吸收前后气体体积之差,直接在二氧化碳快速测定仪上读出其体积百分含量。

3.2.2试剂和溶液

氢氧化钾(GB2306),分析纯,300g/L溶液:称取300g氢氧化钾,溶于适量水中,稀释至1000mL。3.2.3仪器

二.氧化碳快速测定仪参见附录A(参考件),吸收器容积100士0.5mL。其中98~~100mL处刻度为0.1mL,允许误差0.02mL。

3.2.4测定

从样品二氧化碳的液相中取样。先检查仪器各部分完整无损无漏气之处,方可取样分析。将二通旋塞A、B开启,用橡皮管将旋塞B处的玻璃管与已倒置的样品钢瓶上的减压阀出口联接,用样品气充分置换测定仪及其联接管道(置换用气量应大于被置换容器容积的10倍)。先关闭旋塞A,再关闭旋塞B,取下橡皮管。迅速旋转旋塞A数次,使仪器内的压力与大气压相平衡。确保取样体积一致性。

向滴液漏斗D中加入105mL氢氧化钾溶液。缓慢开通旋塞A,使氢氧化钾流入吸收器C至不再流入,说明吸收完毕,关闭旋塞A,读取吸收器C中液面所指的刻度,即为二氧化碳的含量。3.3油分的测定

将干燥无油的粗织棉布袋套在倒置的样品钢瓶瓶阀出口接管上并扎紧。开启瓶阀,让适量二氧化碳迅速流入布袋中。从布袋中取出约10g固体二氧化碳置于试验室用的定量滤纸上。待二氧化碳蒸发后,滤纸上不应有油迹。

3.4一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物的测定3.4.1仪器和试剂

转子流量计:测量范围20~100mL/min;比色管,参见附录B参考件);

硝酸银(GB670);

氨水(GB631)。

氨制硝酸银溶液:将50g硝酸银溶于1000mL水中、在不断搅拌下滴加氨水至初起的沉淀将近全溶止,过滤,移至棕色瓶中避光保存。168

3.4.2测定

从样品二氧化碳的气相取样。

GB 10621—89

取甲、乙两支比色管,各加25mL微热的氨制硝酸银溶液与3mL氨水,向甲管中以60~70mL/min流量通入1000mL样品气后将甲管与乙管比较。应同样澄清无色。3.5亚硫酸和亚硝酸的测定

3.5.1仪器和溶液

3.5.1.1吸收器,参见附录C(参考件)。3.5.1.2转子流量计,测量范围100~~1000mL/min,或湿式流量计,0.5m2/h。3.5.1.3高锰酸钾溶液,3.16g/L,按GB601《化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备》制备。

3.5.1.4硫酸(GB625),95%~~98%,分析纯。3.5.2测定

将0.1mL高锰酸钾溶液、5mL水送入吸收器,并加数滴硫酸稍加酸化,使15L二氧化碳以0.5L/min的流速通过,在约15min时再加数滴硫酸酸化。吸收器中溶液颜色有微小的变化,若溶液颜色改变或脱色,就证明二氧化碳中含有亚硫酸和亚硝酸。

3.6酸度测定

3.6.1溶液和仪器

3.6.1.1转子流量计,20~200mL/min。3.6.1.2甲基橙指示剂,按GB603《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》制备。3.6.1.3盐酸溶液(1-1200),按GB601制备。3.6.2测定

取新煮沸后冷却的水100mL,加3~5滴甲基橙指示剂,混勾后分别置于甲、乙两支比色管中,乙管中加1mL盐酸溶液(3.6.1.3),甲管中通入1000mL样品气体,甲管显示的颜色不得比乙管深。3.7气味的测定

气味测定凭人的膜觉。

在500mL烧杯中加入200mL冷开水,通入样品气20min,水中仅能有弱酸味,而不能有异味。4检验规则

4.1食用二氧化碳由生产厂的质量检验部门检验。并保证产品质量符合本标准要求。4.2食用二氧化碳按批量抽检,每批瓶数不得超过一个生产班的产量。4.3批量少于40瓶时,抽取4瓶;40~200瓶抽取6瓶;201~400瓶抽取8瓶;400瓶以上抽取10瓶。如果食用二氧化碳以贮槽(车)包装供应,则每一一贮槽(车)为一个批量验收。4.4当检验结果有任何--项不符合本标准要求时,应从该批产品中加倍抽样检验,若仍有一项指标不符合本标准要求,则该批产品不合格。4.5用户有权按本标准规定验收。4.6用户和生产厂对产品质量发生异议时,由双方共同检验或提请仲裁。5包装、标志、贮存、运输

5.1充装食用二氧化碳的钢瓶和运输贮槽(车)必须符合国家《气瓶安全监察规程》和有关压力容器法规,以及危险货物运输规则。

5.2钢瓶或运输贮槽(车)充装氧化碳的充装量和充装压力也应符合《气瓶安全监察规程》和有关压力容器法规。

GB 10621-89

5.3充装食用二氧化碳的钢瓶或贮槽应专用,表面漆色为铝白色,并有明显的“食品添加剂”字样,装过其他物品的容器,不得用于充装食用二氧化碳。5.4用户将空瓶或运输贮槽(车)返回生产厂时,钢瓶或贮槽内按国家有关规定应留有余压,并不得低于0.3 MPa。

5.5生产厂在充装前必须检查钢瓶或贮槽内有无余气或其他杂物。如不符合要求,则必须作相应的严格处理,方可充装。

5.6装有产品的钢瓶必须戴好安全帽。钢瓶和贮槽不得有任何漏气之处。5.7食用二氧化碳出厂时,应附有质量合格证。其内容包括:生产厂名、生产日期、产品的质量(kg)、本标准号、合格证号、检验员姓名(或代号)、产品规格、明显的“食品添加剂”字样标志。5.8二氧化碳有很强的室息性。液体二氧化碳的钢瓶应竖放,避免受热、曝晒。生产、贮存二氧化碳的场所应有良好的通风,阴凉干燥。6生产厂的保证

6.1在遵照本标准运输、贮存条件下,生产厂应保证食用二氧化碳的总的污染对使用者不应产生毒性。6.2生产厂应保证钢瓶装食用二氧化碳的贮存期,从生产日期起为一年。贮槽装贮存期从生产日期起为六个月。

7其他

在贮存保证期期满后,食用二氧化碳在使用前应按本标推要求检验。食用二氧化碳的生产、运输、使用中都应符合《中华人民共和国食品卫生法》、《气瓶安全监察规程》及国家有关危险货物运输的规定。170

GB 1062189

附录A

二短化碳快速测定仪

(参考件)bzxz.net

内8±0.2

108mL刻度标记

堡厚2

A、B-两通旋塞;C-氧化碳吸收器;D—滴液漏斗,容积120mL,108mL处有刻度标记171

GB 10621-89

(参考件)

GB1062189

附录c

(参考件)

附加说明:

本标准由化学工业部科技司提出,由化工部西南化工研究院和卫生部食品卫生监督检验所归口。本标准出化工部西南化工研究院和本溪市食品卫生监督检验所负责起草。本标准主要起草人吴家兴、来宝瑞。173

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。