GB/T 18392-2001

基本信息

标准号: GB/T 18392-2001

中文名称:中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:2001-07-01

实施日期:2002-03-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:1054793

标准分类号

标准ICS号:信息技术、办公机械设备>>信息技术应用>>35.240.15识别卡和有关装置

中标分类号:电子元器件与信息技术>>计算机>>L64数据媒体

关联标准

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-18034

页数:平装16开, 页数:31, 字数:56千字

标准价格:16.0 元

出版日期:2004-04-17

相关单位信息

首发日期:2001-07-16

复审日期:2004-10-14

起草单位:全国组织机构代码管理中心

归口单位:cnis 中国标准化研究院

发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

主管部门:国家质量监督检验检疫总局

标准简介

本标准规定了中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡的技术要求,规定了代码证IC卡的卡片规范和代码证IC卡的应用。本标准适用于代码证IC卡的设计、制造、管理、发行和应用,以及代码证IC卡相关设备接口的设计等。 GB/T 18392-2001 中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范 GB/T18392-2001 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

ICS35.240.15

中华人民共和国国家标准

GB/T 18392—2001

中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范

Norm of Integrated Circuit (IC) card of certificate ofidentity code for organizations institutions andenterprises of thePeople's Republic of China2001-07-16发布

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总后

2002-03-01实施

GB/T18392—2001

本标准是中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡(简称“代码证IC卡”)制作、颁发及应用的技术规范。

本标准由中国标准研究中心提出。本标准由中国标准研究中心归口。本标准负责起草单位:全国组织机构代码管理中心、中国华大集成电路设计中心、中国长城计算机软件与系统有限公司、华旭金卡(集团)公司、清华大学。本标准参加起草单位:上海市技术监督信息研究所、深圳市标准与编码研究院、宁波市物品编码所。本标准主要起草人:顾迎建、张冬青、董浩然,刘渤、何华康、黄晓东、丁荣兴、卢义明、沈同、王家振、龚正孟、周京涛、程晋格、沙江。1范围

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范

Norm of Integrated Circuit (IC) card of certificate ofidentity code for organizations institutions andenterprises of thePeople's Republicof ChinaGB/T18392—2001

本标准规定了中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡(以下简称代码证IC卡)的技术要求,规定了代码证IC卡的卡片规范和代码证IC卡的应用。本标准适用于代码证IC卡的设计、制造、管理、发行和应用,以及代码证IC卡相关设备接口的设计等。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB11714—1997全国组织机构代码编制规则GB/T12406—1996表示货币和资金的代码(idtISO4217:1990)GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码(eqvISO3166-1:1997)GB/T2260—1999

中华人民共和国行政区划代码

GB/T7408—1994数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法(eqVISO8601:1988)GB/T14916—1994识别卡物理特性(idtISO7810.1985)GB/T16649.1一1996识别卡带触点的集成电路卡第1部分:物理特性(idtISo7816-1:1987)

GB/T16649.2一1996识别卡带触点的集成电路卡第2部分:触点的尺寸和位置(idtIS07816-2.1988)

识别卡带触点的集成电路卡第3部分:电信号和传输协议GB/T16649.3—1996

(idtISO/IEC7816-3:1989)

GB/T175541998

识别卡测试方法(idtISO/EC10373:1993)ISO7816-4:1995识别卡:带触点的集成电路卡第4部分:行业间交换用命令ISO7816-5:1995识别卡带触点的集成电路卡第5部分:应用标识符的编号系统和注册过程3定义

3.1代码证IC卡

载体为集成电路IC)卡的中华人民共和国组织机构代码证。是一种供机器读写的、可作为组织机构代码及其基本信息查询和交换用的识别卡。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-07-16批准2002-03-01实施

3.2初始化

GB/T18392—2001

由发卡单位对所发的IC卡进行的一项操作。主要是将卡内的数据文件,包括应用扩展区内的数据文件进行格式化。

4卡片规范

4.1机电特性

4.1.1卡的物理特性

代码证IC卡应符合GB/T16649.1中规定的物理特性要求。4.1.2IC模块的高度

封装于代码证IC卡上的IC模块表面的最高点不应高于卡表面平面0.05mm,最低点不应低于卡表面平面0.10mm。

4.1.3卡的触点尺寸和位置

卡上每个触点的尺寸、数量和位置应符合GB/T16649.2中的规定,且触点位于卡的正面。4.1.4卡的电气特性

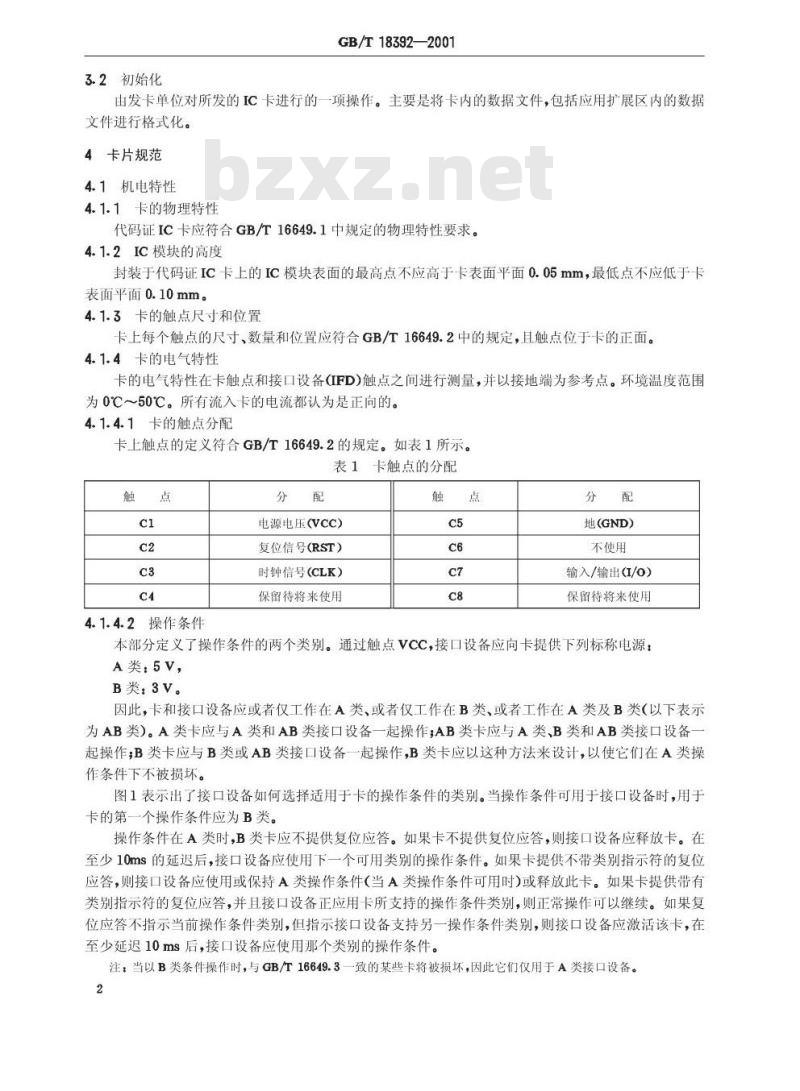

卡的电气特性在卡触点和接口设备(IFD触点之间进行测量,并以接地端为参考点。环境温度范围为0℃~50℃。所有流入卡的电流都认为是正向的。4.1.4.1卡的触点分配

卡上触点的定义符合GB/T16649.2的规定。如表1所示。表1卡触点的分配

4.1.4.2操作条件

电源电压(VCC)

复位信号(RST)

时钟信号(CLK)

保留待将来使用

地(GND)

不使用

输入/输出(1/0)

保留待将来使用

本部分定义了操作条件的两个类别。通过触点VCC,接口设备应向卡提供下列标称电源:A类:5V,

B类.3V。

因此,卡和接口设备应或者仅工作在A类、或者仅工作在B类、或者工作在A类及B类(以下表示为AB类)。A类卡应与A类和AB类接口设备一起操作;AB类卡应与A类、B类和AB类接口设备起操作B类卡应与B类或AB类接口设备一起操作,B类卡应以这种方法来设计,以使它们在A类操作条件下不被损坏。

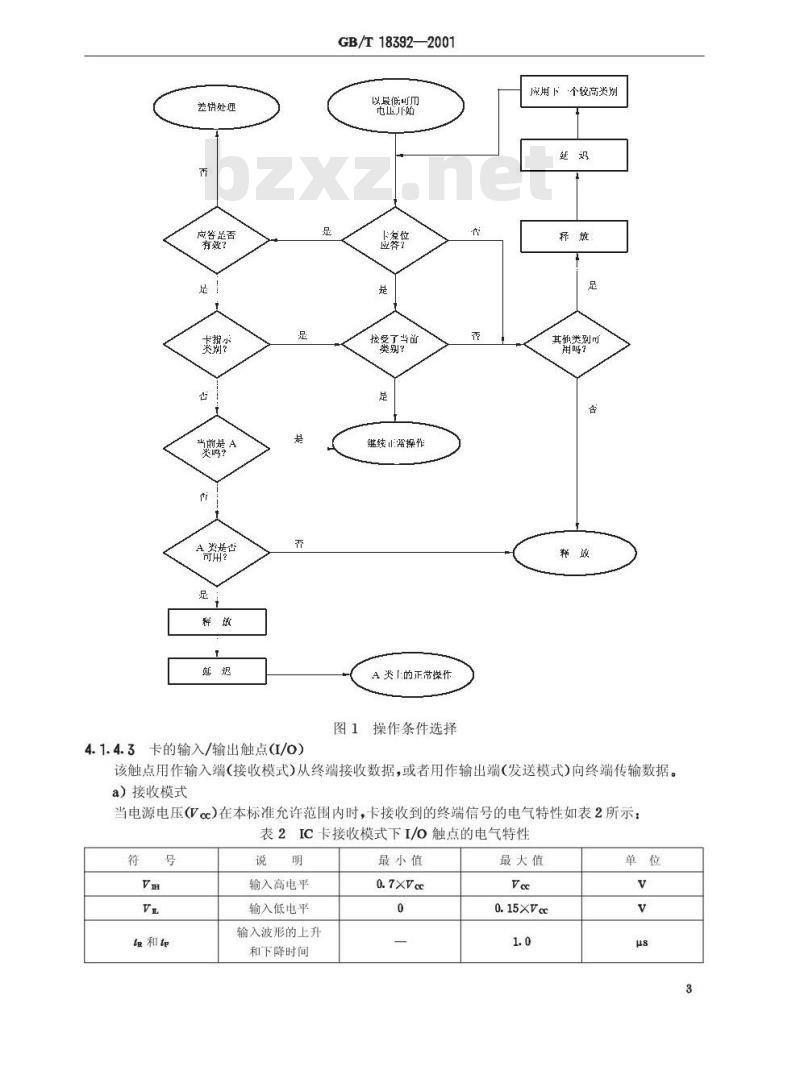

图1表示出了接口设备如何选择适用于卡的操作条件的类别。当操作条件可用于接口设备时,用于卡的第一个操作条件应为B类。

操作条件在A类时,B类卡应不提供复位应答。如果卡不提供复位应答,则接口设备应释放卡。在至少10ms的延退后,接口设备应使用下一个可用类别的操作条件。如果卡提供不带类别指示符的复位应答,则接口设备应使用或保持A类操作条件(当A类操作条件可用时)或释放此卡。如果卡提供带有类别指示符的复位应答,并且接口设备正应用卡所支持的操作条件类别,则正常操作可以继续。如果复位应答不指示当前操作条件类别,但指示接口设备支持另一操作条件类别,则接口设备应激活该卡,在至少延退10ms后,接口设备应使用那个类别的操作条件。注:当以B类条件操作时,与GB/T16649.3一致的某些卡将被损坏,因此它们仅用于A类接口设备。2

差错处理

应答品否

尚前是A

欢吗?

类是否

4.1.4.3卡的输入/输出触点(1/0)足

GB/T18392—2001

以最低可

市正开站

点馨产

接受了当品

继续止常操作

A类「的正带操作

图1操作条件选择

应用下个较高类别

其他类别

用吗?

该触点用作输入端(接收模式)从终端接收数据,或者用作输出端(发送模式)向终端传输数据。a)接收模式

当电源电压(Vcc)在本标准允许范围内时,卡接收到的终端信号的电气特性如表2所示:表2IC卡接收模式下I/触点的电气特性符

银和tp

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升

和下降时间

最小值

最大值

0.15×Vcc

b)发送模式

GB/T18392—2001

在发送模式下,IC卡将把数据传送到终端,其电气特性如表3所示。IC卡的I/o不具备电流源性能。

表3IC卡发送模式下I/o触点的电气特性符

tr和tp

输出高电平

输出低电平

输出波形的上升和

下降时间

-20μA0CN=30pF

在执行过程中,IC卡和终端不能同时处于发送模式。4.1.4.4卡的时钟触点(CLK)

最小值

最大值

0.15×Vcc

当Vcc在本标准允许范围内时,IC卡在正常操作条件下时钟电气特性见表4。表4IC卡CLK触点的电气特性

tr和tp

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升和

下降时间

CN=30pF

最小值

最大值

9%的时钟周期

当时钟占空比是44%~56%之间的某个稳定值时,IC卡应能正常工作。单位

当时钟频率是1MHz~5MHz(A类)或者1MHz4MHz(B类)之间的某个稳定值时,IC卡可正常工作。

在复位应答到卡一终端会话的整个过程中,终端应把时钟频率的变化稳定在土1%之间。4.1.4.5卡的复位触点(RST)

当Vαc在本标准允许范围内时,IC卡在正常操作条件下的复位端电气特性如表5所示。表5IC卡RST触点的电气特性

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升和

下降时间

CN=30pF

IC卡用激活低复位方式对异步复位作出应答。4.1.4.6卡的电源触点(VCC)

当电源电压为表6时,IC卡可正常工作。最小值

表6IC卡VCC触点的电气特性

卡的触点电阻

最小值

最大值

IC卡触点的电阻应小于500mQ,测量方法见GB/T17554—1998。4.2卡片操作过程

最大值

0.12×Vcc

4.2.1卡的正常操作步骤

卡的操作步骤如下:

GB/T18392—2001

a)将卡插入到接口设备中,激活触点。b)卡复位,建立卡和终端间的通讯。c)执行操作。

d)置触点于空闲状态,取出卡。4.2.1.1卡的插入和触点激活

将卡插入接口设备时,终端应确保所有的触点处于低电平状态。在触点作物理接触之前,V。应不大于0.4V。如果IC卡在接口设备中位于插/拔方向正确位置的偏差在士0.5mm范围内,接口设备应能检测到卡的存在;当接口设备探测到卡已处在此范围内,且所有的触点已作物理接触时,触点将被激活,时序如图2所示。

插入下片

200个用期

图2触点激活时序

在激活工作状态下,接口设备应将IC卡的RST端置于低电平状态。在触点被激活之后而I/O和CLK激活之前,给VCC加电。当接口设备验证了Vcc在4.1.4.6限制的范围内,且稳定时,终端将置I/o总线驱动器于接收模式。

应为CLK提供4.1.4.4中所定义的一个合适而稳定的时钟。在时钟启动前,将终端的I/O线驱动器设置到接收模式,若迟后则不得迟于时钟启动后的200个时钟周期。注:终端可以通过测量来确定VCC的状态。根据终端的设计,等待足够的时间使VCC达到稳定状态,在终端将I/O线驱动器设置到接收模式后,I/0线的状态取决于IC卡的I/O线驱动器的状态。4.2.1.2卡复位

应使用低电平复位来完成异步复位应答。复位应答传输的协议在4.3中描述,其内容在4.4中描述。

随着触点的激活,终端将进行一个冷复位,并从IC卡获得复位应答,如图3所示。一终端在T。时刻启动CLK。

在T。后的200个时钟周期内,IC卡将I/O线驱动器置于接收模式,在这个时间内,因为终端也要将其I/o线驱动器置于接收模式,所以I/O线将保证在T。后的200个时钟周期内上升到高电平。卡的复位应答在T1以后的400~40000个时钟周期内开始。一如果卡的复位应答不是在这个时间段内开始,终端将进入4.2.1.4描述的空闲状态时序。5

4.2.1.3执行操作

不硝定

200个尚期

GB/T18392—2001

友位应答

10~10000个周期

图3复位时序

在执行过程中,卡和终端间的信息交换,参见第5章。4.2.1.4触点闲置

卡操作的最后阶段,即执行的正常或异常终止阶段(包括在卡的操作过程中,将卡从接口设备中抽出),终端将把接口设备的触点置于空闲状态,如图4所示。终端通过把RST置于低电平状态来启动空闲时序。-在将RST置于低电平状态之后,在VCC下电之前,终端将CLK和I/O端置于低电平状态。在RST,CLK和I/o置于低电平状态之后,在卡片脱离接口设备的物理接触之前,终端下降VCC,此时的Vce应不大于0.4V。

4.2.2卡执行过程中的异常中断

不确定

此山卡片

图4触点闲置时序

在执行过程中,如果卡以1m/s的速度提前从终端中抽出,终端应能感觉到卡相对于接口设备的移动。当移动的相对位移达到1mm时,根据4.2.1.4中的规定,接口设备的所有触点处于闲置状态。注:对于滑触式结构的接口设备,终端有可能感觉到卡触点与接口设备之间的相对位移。此处不对能否感知到相对运动作强制性要求,但在卡和接口设备的触点脱离前应能将其置为闲置状态。4.3物理传输特性

终端和卡之间I/O线上的数据传输采用异步半双工协议。终端向卡提供时钟信号。4.3.1位定义

I/o线上使用的位宽定义为一个基本时间单元(etu),I/o线上的etu和CLK的频率f间存在一线性关系。

GB/T18392—2001

复位应答过程中,位宽称之为初始etu,并由公式(1)给出:初始etu=372/f(s)

这里的单位为Hz。

紧接复位应答后的位宽称之为当前etu,由公式(2)给出:当前etu=F/Df(s)

这里f的单位为Hz。

参数F和D的意义参见GB/T16649.3。4.3.2字符顿

-(1)

数据是按下述的字符顿方式在I/O线上传输的。在字符传送之前,I/O线应处于高电平状态。一个字符由10个连续的位组成(见图5):一1个低电平状态的起始位;

—8个数据位(低位在前);

-1个偶校验位。

起始位通过在I/o线上周期性取样来检测,取样时间应小于0.2etu。8位数据和校验位中的逻辑“1的个数应为偶数。起始位的出现可以在0.7etu之内来验证,后续位可以在0.5n士0.2etu的时间间隔内检测接收,其中n是位的序号,起始位是1。在一个字符内,从起始位的前沿到第n位的后沿的时间间隔为(n士0.2)etu。两个连续字符起始位前沿之间的时间间隔是字符时间(10士0.2)etu,加上保护时间(最少2个etu)。无错误传输时,在保护时间内,IC卡和终端都将被设置在接收状态(I/O线在高电平状态)。对于T=0,如果IC卡或终端作为接收方对刚收到的字符检测到奇偶错误的话,I/O线将被接收方设置到低电平状态,向发送方表明传输出错。起茹位

4.4复位应答

个数据位

(10+u.2)uu

字符长度

图5字符顿

仍校验位

保护时间

越茹位

终端对卡复位以后,卡用一串字节来应答,称之为复位应答。这些传输到终端的信息,定义了建立在卡和终端之间的通讯特性。

4.4.1复位应答返回字符的物理传输在复位应答过程中,在两个连续字符的起始位前沿的最小时间间隔是12e知,最大时间间隔是9600etu。

卡将在19200etu内,传输在复位应答中应返回的所有字符。这个时间是第一个字符(TS)起始位的前沿和最后一个字符起始位的前沿加上12etu之后的时间。4.4.2卡复位应答返回的字符

代码证IC卡的复位应答结构如图6所示,各字符的含义依次描述如下:7

GB/T18392—2001

历史字节

图6代码证IC卡复位应答结构

丰状您字节

初始化字符(TS)一一“3B”,代码证IC卡使用正向的逻辑约定,即I/O线上的H状态(高电平)等价于逻辑“1”,且起始位之后发送的8个数据的低位在前。格式字符(T0)一—“YX”,前半字节\Y”可以为“7\\6”或“2”。“7”表明后续存在接口字符TA1、TB1及TC1;“6”表明后续存在接口字符TB1和TC1,2”则表明后续只存在接口字符TB1。后半字节“X”指明接口字符后面历史字节的个数,代码证IC卡不限定其取值及历史字节的含义。

接口字符(TA1)指明位定义中的参数F和D,具体说明参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TA1,则终端应按F=372,D=1作处理。接口字符(TB1)指明PI1和I的值,具体说明参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TB1,则终端应按TB1=00作处理。

接口字符(TC1)指明字符顺传送间的额外保护时间,其取值及意义参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TC1,则终端应按TC1=00作处理。4.5传输协议

代码证IC卡支持T=0协议。协议根据以下层次模型定义:一物理层,定义了位交换。

一数据链路层,包含如下内容:一字符顿,定义了字符交换;

—T=0时的字符交换;

T=0时的检错与纠错。

一传输层,定义了面向应用的信息传输。一应用层,根据应用协议,定义信息交换。4.5.1物理层

T=0协议使用第4.3中的物理层定义。4.5.2数据链路层

4.5.2.1字符顿

在4.3.2中定义的字符顺适用于所有在IC卡与终端之间的信息交换。4.5.2.2字符协议(T=0)

4.5.2.2.1字符时序

终端到卡发送的两个连续字符起始位前沿之间的最小时间间隔为12etu。卡到终端发送的两个连续字符起始位前沿之间的最小时间间隔为12etu。卡发送字符的起始位前沿与卡或终端发送的前一个字符的起始位前沿之间的最大时间间隔应不超过9600etu。

相反方向发送的两个连续字符的起始位前沿之间的最小时间间隔是12etu。4.5.2.2.2命令头

命令全部由终端应用层(TAL)初始化,它通过终端传输层(TTL)向卡发送一个由5个字节组成的命令头,命令头由5个连续字节CLA、INS、P1、P2和P3组成,如下:8

CLA是命令类型;此内容来自标准下载网

-INS是指令代码;

-P1和P2包含了附加特殊参数;

GB/T18392—2001

-P3指出了发送给卡的命令的数据长度或卡响应的最大数据长度(根据不同的INS)。这些字节和通过命令发送的数据一起构成命令传输协议数据单元(C-TPDU),映射在C-TPDU之上的命令应用协议数据单元(C-APDU)将在4.5.3中描述。TTL传送5个字节的命令头给卡,并等待一个过程字节。4.5.2.2.3过程字节

卡接收到命令头后,紧接着返回一个过程字节给TTL。过程字节向TTL指明了下一步该做什么,如表7所示。

表7终端对过程字节的响应

过程字节值

与INS字节相同

“60\

“6X”或“9X”,除“60\之外(过程字节或状态码sw1)

所有余下的数据将要由TTL传送或TTL将准备接收来自IC卡所剩的数据

TTL将提供额外工作等待时间

TTL将等待下一个过程字节或状态码SW2注:在(1)、(2)情况中,TTL完成动作后将等待另一个过程字节。在(3)情况中,第二个过程字节或状态码(SW2)被收到后,TTL将做如下事情:一如果过程字节为\61”,TTL将发送一个最大长度(P3)为\XX”的得到响应命令(GETRESPONSE)给IC卡,\xx”为SW2的值。

一如果过程字节为“6C”,TTL将立即重发前一个命令的命令头给卡,它的P3值用\XX”代替,“xX”是Sw2的值。

如果过程字节是“6X”(除\60\、“61\及“6C”之外)或者“9X”,TTL将通过响应APDU(R-APDU)返回状态码给TAL,并等待下一个C-APDU。在TTL和卡之间交换命令和数据时,TTL和卡都被假设知道数据的流向,以及知道TTL或卡哪一个正在驱动I/O线。

4.5.2.3字符协议的错误检测及纠错错误的检测和纠错是必须的。

若在字符接收中发现错误,接收器应在字符起始位的前沿之后的(10.5士0.2)etu时,向I/0线发送持续1~2个etu时间的低电平信号,以指示有错误发生。发送方应在字符起始位前沿发出后的(11土0.2)etu处,检测I/o线上的电平状态,若I/o线上此时为高电平状态,则表明字符已准确接收到。若发送方发现错误,就应在检出错误后至少延迟2个etu,重复发送一次有错误嫌疑的字符。4.5.3终端传输层

4.5.3.1C-APDU和R-APDU的变换和数据交换C-APDU到命令头的变换取决于命令的具体情况。通过R-APDU,由卡返回的数据(如果存在)和状态的变换取决于数据的返回长度。由卡返回的过程字节SW1SW2=“61”和SW1SW2=“6C”用来控制卡和TTL之间的数据交换,而不能返回给TAL。如果卡返回过程字节SW1SW2=“61”或SW1SW2=“6C”,则表示在卡中的处理没有完成。

如果卡返回给TTL的状态码是SW1SW2一“9000”,表示完成了命令的正常处理。由卡返回的任9

GB/T18392—2001

何其他的状态码都指明卡没能正确完成处理,并已结束了处理过程,处理失败的原因在状态码中指明。TTL收到来自卡的任何状态码(但不包括过程字节“61XX”和“6CXX”)时,都结束命令的处理,不论是正常、警告还是错误。

对卡返回的数据和状态如何变换到R-APDU的说明,仅适用于卡已完成命令处理后的情况(无论是成功处理还是其他结果)。

下面分4种情况讨论从C-APDU到T=0命令头,以及从TTL状态码到R-APDU的变换。4.5.3.2情况1

C-APDU头映射到T=0命令头的前四个字节,T=0命令头的P3置为“00”。交换的过程如下:

a)TTL发送T=0的命令头给卡。

b)卡返回状态码给TTL。

完成命令处理后,由IC卡返回到TTL的状态码,不加改变地变换到R-APDU的尾部。4.5.3.3情况2

C-APDU头被映射到T=O命令头的前四个字节,“Le”长度字节从C-APDU的条件体被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到卡。

b)在过程字节控制下,卡给TTL返回数据和状态(在非正常处理时只返回状态)。注,卡返回的控制过程字节为*61XX”和*6CXX”时,TTL可以重发T=0命令头和使用GETRESPONSE命令从卡取回数据。

完成命令处理后,由卡返回TTL的数据(如果存在)和状态,按下述方法变化成R-APDU(其中是卡实际要返回的数据):

一如果Le>Lic,返回的数据被映射到R-APDU的条件体,返回的状态被映射到R-APDU的尾部。

如果Le4.5.3.4情况3

C-APDU头被映射到T=0命令头的前四个字节,C-APDU条件体的长度字节“Lc”被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到IC卡。

b)如果IC卡返回一个过程字节而没有状态码字节,则在此过程字节的控制下,TTL向IC卡发送C-APDU条件体中的数据。

或如果IC卡返回状态字节SWISW2,TTL将中断命令处理过程。c)如果处理过程没有在步骤b)处中断,则IC卡返回处理命令的完成状态。卡完成命令处理后返回给TTL的状态码,或由卡返回并引起TTL中断命令处理的状态码,都不加改变地映射到R-APDU。

4.5.3.5情况4

C-APDU头被映射到T=0命令头的前四个字节,C-APDU条件体的长度字节“Lc”被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到IC卡。

b)如果卡返回一个过程节而没有状态码字节,则在此过程学节的控制下,TTL向卡发送10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T 18392—2001

中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范

Norm of Integrated Circuit (IC) card of certificate ofidentity code for organizations institutions andenterprises of thePeople's Republic of China2001-07-16发布

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总后

2002-03-01实施

GB/T18392—2001

本标准是中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡(简称“代码证IC卡”)制作、颁发及应用的技术规范。

本标准由中国标准研究中心提出。本标准由中国标准研究中心归口。本标准负责起草单位:全国组织机构代码管理中心、中国华大集成电路设计中心、中国长城计算机软件与系统有限公司、华旭金卡(集团)公司、清华大学。本标准参加起草单位:上海市技术监督信息研究所、深圳市标准与编码研究院、宁波市物品编码所。本标准主要起草人:顾迎建、张冬青、董浩然,刘渤、何华康、黄晓东、丁荣兴、卢义明、沈同、王家振、龚正孟、周京涛、程晋格、沙江。1范围

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡技术规范

Norm of Integrated Circuit (IC) card of certificate ofidentity code for organizations institutions andenterprises of thePeople's Republicof ChinaGB/T18392—2001

本标准规定了中华人民共和国组织机构代码证集成电路(IC)卡(以下简称代码证IC卡)的技术要求,规定了代码证IC卡的卡片规范和代码证IC卡的应用。本标准适用于代码证IC卡的设计、制造、管理、发行和应用,以及代码证IC卡相关设备接口的设计等。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB11714—1997全国组织机构代码编制规则GB/T12406—1996表示货币和资金的代码(idtISO4217:1990)GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码(eqvISO3166-1:1997)GB/T2260—1999

中华人民共和国行政区划代码

GB/T7408—1994数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法(eqVISO8601:1988)GB/T14916—1994识别卡物理特性(idtISO7810.1985)GB/T16649.1一1996识别卡带触点的集成电路卡第1部分:物理特性(idtISo7816-1:1987)

GB/T16649.2一1996识别卡带触点的集成电路卡第2部分:触点的尺寸和位置(idtIS07816-2.1988)

识别卡带触点的集成电路卡第3部分:电信号和传输协议GB/T16649.3—1996

(idtISO/IEC7816-3:1989)

GB/T175541998

识别卡测试方法(idtISO/EC10373:1993)ISO7816-4:1995识别卡:带触点的集成电路卡第4部分:行业间交换用命令ISO7816-5:1995识别卡带触点的集成电路卡第5部分:应用标识符的编号系统和注册过程3定义

3.1代码证IC卡

载体为集成电路IC)卡的中华人民共和国组织机构代码证。是一种供机器读写的、可作为组织机构代码及其基本信息查询和交换用的识别卡。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-07-16批准2002-03-01实施

3.2初始化

GB/T18392—2001

由发卡单位对所发的IC卡进行的一项操作。主要是将卡内的数据文件,包括应用扩展区内的数据文件进行格式化。

4卡片规范

4.1机电特性

4.1.1卡的物理特性

代码证IC卡应符合GB/T16649.1中规定的物理特性要求。4.1.2IC模块的高度

封装于代码证IC卡上的IC模块表面的最高点不应高于卡表面平面0.05mm,最低点不应低于卡表面平面0.10mm。

4.1.3卡的触点尺寸和位置

卡上每个触点的尺寸、数量和位置应符合GB/T16649.2中的规定,且触点位于卡的正面。4.1.4卡的电气特性

卡的电气特性在卡触点和接口设备(IFD触点之间进行测量,并以接地端为参考点。环境温度范围为0℃~50℃。所有流入卡的电流都认为是正向的。4.1.4.1卡的触点分配

卡上触点的定义符合GB/T16649.2的规定。如表1所示。表1卡触点的分配

4.1.4.2操作条件

电源电压(VCC)

复位信号(RST)

时钟信号(CLK)

保留待将来使用

地(GND)

不使用

输入/输出(1/0)

保留待将来使用

本部分定义了操作条件的两个类别。通过触点VCC,接口设备应向卡提供下列标称电源:A类:5V,

B类.3V。

因此,卡和接口设备应或者仅工作在A类、或者仅工作在B类、或者工作在A类及B类(以下表示为AB类)。A类卡应与A类和AB类接口设备一起操作;AB类卡应与A类、B类和AB类接口设备起操作B类卡应与B类或AB类接口设备一起操作,B类卡应以这种方法来设计,以使它们在A类操作条件下不被损坏。

图1表示出了接口设备如何选择适用于卡的操作条件的类别。当操作条件可用于接口设备时,用于卡的第一个操作条件应为B类。

操作条件在A类时,B类卡应不提供复位应答。如果卡不提供复位应答,则接口设备应释放卡。在至少10ms的延退后,接口设备应使用下一个可用类别的操作条件。如果卡提供不带类别指示符的复位应答,则接口设备应使用或保持A类操作条件(当A类操作条件可用时)或释放此卡。如果卡提供带有类别指示符的复位应答,并且接口设备正应用卡所支持的操作条件类别,则正常操作可以继续。如果复位应答不指示当前操作条件类别,但指示接口设备支持另一操作条件类别,则接口设备应激活该卡,在至少延退10ms后,接口设备应使用那个类别的操作条件。注:当以B类条件操作时,与GB/T16649.3一致的某些卡将被损坏,因此它们仅用于A类接口设备。2

差错处理

应答品否

尚前是A

欢吗?

类是否

4.1.4.3卡的输入/输出触点(1/0)足

GB/T18392—2001

以最低可

市正开站

点馨产

接受了当品

继续止常操作

A类「的正带操作

图1操作条件选择

应用下个较高类别

其他类别

用吗?

该触点用作输入端(接收模式)从终端接收数据,或者用作输出端(发送模式)向终端传输数据。a)接收模式

当电源电压(Vcc)在本标准允许范围内时,卡接收到的终端信号的电气特性如表2所示:表2IC卡接收模式下I/触点的电气特性符

银和tp

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升

和下降时间

最小值

最大值

0.15×Vcc

b)发送模式

GB/T18392—2001

在发送模式下,IC卡将把数据传送到终端,其电气特性如表3所示。IC卡的I/o不具备电流源性能。

表3IC卡发送模式下I/o触点的电气特性符

tr和tp

输出高电平

输出低电平

输出波形的上升和

下降时间

-20μA

在执行过程中,IC卡和终端不能同时处于发送模式。4.1.4.4卡的时钟触点(CLK)

最小值

最大值

0.15×Vcc

当Vcc在本标准允许范围内时,IC卡在正常操作条件下时钟电气特性见表4。表4IC卡CLK触点的电气特性

tr和tp

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升和

下降时间

CN=30pF

最小值

最大值

9%的时钟周期

当时钟占空比是44%~56%之间的某个稳定值时,IC卡应能正常工作。单位

当时钟频率是1MHz~5MHz(A类)或者1MHz4MHz(B类)之间的某个稳定值时,IC卡可正常工作。

在复位应答到卡一终端会话的整个过程中,终端应把时钟频率的变化稳定在土1%之间。4.1.4.5卡的复位触点(RST)

当Vαc在本标准允许范围内时,IC卡在正常操作条件下的复位端电气特性如表5所示。表5IC卡RST触点的电气特性

输入高电平

输入低电平

输入波形的上升和

下降时间

CN=30pF

IC卡用激活低复位方式对异步复位作出应答。4.1.4.6卡的电源触点(VCC)

当电源电压为表6时,IC卡可正常工作。最小值

表6IC卡VCC触点的电气特性

卡的触点电阻

最小值

最大值

IC卡触点的电阻应小于500mQ,测量方法见GB/T17554—1998。4.2卡片操作过程

最大值

0.12×Vcc

4.2.1卡的正常操作步骤

卡的操作步骤如下:

GB/T18392—2001

a)将卡插入到接口设备中,激活触点。b)卡复位,建立卡和终端间的通讯。c)执行操作。

d)置触点于空闲状态,取出卡。4.2.1.1卡的插入和触点激活

将卡插入接口设备时,终端应确保所有的触点处于低电平状态。在触点作物理接触之前,V。应不大于0.4V。如果IC卡在接口设备中位于插/拔方向正确位置的偏差在士0.5mm范围内,接口设备应能检测到卡的存在;当接口设备探测到卡已处在此范围内,且所有的触点已作物理接触时,触点将被激活,时序如图2所示。

插入下片

200个用期

图2触点激活时序

在激活工作状态下,接口设备应将IC卡的RST端置于低电平状态。在触点被激活之后而I/O和CLK激活之前,给VCC加电。当接口设备验证了Vcc在4.1.4.6限制的范围内,且稳定时,终端将置I/o总线驱动器于接收模式。

应为CLK提供4.1.4.4中所定义的一个合适而稳定的时钟。在时钟启动前,将终端的I/O线驱动器设置到接收模式,若迟后则不得迟于时钟启动后的200个时钟周期。注:终端可以通过测量来确定VCC的状态。根据终端的设计,等待足够的时间使VCC达到稳定状态,在终端将I/O线驱动器设置到接收模式后,I/0线的状态取决于IC卡的I/O线驱动器的状态。4.2.1.2卡复位

应使用低电平复位来完成异步复位应答。复位应答传输的协议在4.3中描述,其内容在4.4中描述。

随着触点的激活,终端将进行一个冷复位,并从IC卡获得复位应答,如图3所示。一终端在T。时刻启动CLK。

在T。后的200个时钟周期内,IC卡将I/O线驱动器置于接收模式,在这个时间内,因为终端也要将其I/o线驱动器置于接收模式,所以I/O线将保证在T。后的200个时钟周期内上升到高电平。卡的复位应答在T1以后的400~40000个时钟周期内开始。一如果卡的复位应答不是在这个时间段内开始,终端将进入4.2.1.4描述的空闲状态时序。5

4.2.1.3执行操作

不硝定

200个尚期

GB/T18392—2001

友位应答

10~10000个周期

图3复位时序

在执行过程中,卡和终端间的信息交换,参见第5章。4.2.1.4触点闲置

卡操作的最后阶段,即执行的正常或异常终止阶段(包括在卡的操作过程中,将卡从接口设备中抽出),终端将把接口设备的触点置于空闲状态,如图4所示。终端通过把RST置于低电平状态来启动空闲时序。-在将RST置于低电平状态之后,在VCC下电之前,终端将CLK和I/O端置于低电平状态。在RST,CLK和I/o置于低电平状态之后,在卡片脱离接口设备的物理接触之前,终端下降VCC,此时的Vce应不大于0.4V。

4.2.2卡执行过程中的异常中断

不确定

此山卡片

图4触点闲置时序

在执行过程中,如果卡以1m/s的速度提前从终端中抽出,终端应能感觉到卡相对于接口设备的移动。当移动的相对位移达到1mm时,根据4.2.1.4中的规定,接口设备的所有触点处于闲置状态。注:对于滑触式结构的接口设备,终端有可能感觉到卡触点与接口设备之间的相对位移。此处不对能否感知到相对运动作强制性要求,但在卡和接口设备的触点脱离前应能将其置为闲置状态。4.3物理传输特性

终端和卡之间I/O线上的数据传输采用异步半双工协议。终端向卡提供时钟信号。4.3.1位定义

I/o线上使用的位宽定义为一个基本时间单元(etu),I/o线上的etu和CLK的频率f间存在一线性关系。

GB/T18392—2001

复位应答过程中,位宽称之为初始etu,并由公式(1)给出:初始etu=372/f(s)

这里的单位为Hz。

紧接复位应答后的位宽称之为当前etu,由公式(2)给出:当前etu=F/Df(s)

这里f的单位为Hz。

参数F和D的意义参见GB/T16649.3。4.3.2字符顿

-(1)

数据是按下述的字符顿方式在I/O线上传输的。在字符传送之前,I/O线应处于高电平状态。一个字符由10个连续的位组成(见图5):一1个低电平状态的起始位;

—8个数据位(低位在前);

-1个偶校验位。

起始位通过在I/o线上周期性取样来检测,取样时间应小于0.2etu。8位数据和校验位中的逻辑“1的个数应为偶数。起始位的出现可以在0.7etu之内来验证,后续位可以在0.5n士0.2etu的时间间隔内检测接收,其中n是位的序号,起始位是1。在一个字符内,从起始位的前沿到第n位的后沿的时间间隔为(n士0.2)etu。两个连续字符起始位前沿之间的时间间隔是字符时间(10士0.2)etu,加上保护时间(最少2个etu)。无错误传输时,在保护时间内,IC卡和终端都将被设置在接收状态(I/O线在高电平状态)。对于T=0,如果IC卡或终端作为接收方对刚收到的字符检测到奇偶错误的话,I/O线将被接收方设置到低电平状态,向发送方表明传输出错。起茹位

4.4复位应答

个数据位

(10+u.2)uu

字符长度

图5字符顿

仍校验位

保护时间

越茹位

终端对卡复位以后,卡用一串字节来应答,称之为复位应答。这些传输到终端的信息,定义了建立在卡和终端之间的通讯特性。

4.4.1复位应答返回字符的物理传输在复位应答过程中,在两个连续字符的起始位前沿的最小时间间隔是12e知,最大时间间隔是9600etu。

卡将在19200etu内,传输在复位应答中应返回的所有字符。这个时间是第一个字符(TS)起始位的前沿和最后一个字符起始位的前沿加上12etu之后的时间。4.4.2卡复位应答返回的字符

代码证IC卡的复位应答结构如图6所示,各字符的含义依次描述如下:7

GB/T18392—2001

历史字节

图6代码证IC卡复位应答结构

丰状您字节

初始化字符(TS)一一“3B”,代码证IC卡使用正向的逻辑约定,即I/O线上的H状态(高电平)等价于逻辑“1”,且起始位之后发送的8个数据的低位在前。格式字符(T0)一—“YX”,前半字节\Y”可以为“7\\6”或“2”。“7”表明后续存在接口字符TA1、TB1及TC1;“6”表明后续存在接口字符TB1和TC1,2”则表明后续只存在接口字符TB1。后半字节“X”指明接口字符后面历史字节的个数,代码证IC卡不限定其取值及历史字节的含义。

接口字符(TA1)指明位定义中的参数F和D,具体说明参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TA1,则终端应按F=372,D=1作处理。接口字符(TB1)指明PI1和I的值,具体说明参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TB1,则终端应按TB1=00作处理。

接口字符(TC1)指明字符顺传送间的额外保护时间,其取值及意义参见GB/T16649.3。若复位应答字符中没有TC1,则终端应按TC1=00作处理。4.5传输协议

代码证IC卡支持T=0协议。协议根据以下层次模型定义:一物理层,定义了位交换。

一数据链路层,包含如下内容:一字符顿,定义了字符交换;

—T=0时的字符交换;

T=0时的检错与纠错。

一传输层,定义了面向应用的信息传输。一应用层,根据应用协议,定义信息交换。4.5.1物理层

T=0协议使用第4.3中的物理层定义。4.5.2数据链路层

4.5.2.1字符顿

在4.3.2中定义的字符顺适用于所有在IC卡与终端之间的信息交换。4.5.2.2字符协议(T=0)

4.5.2.2.1字符时序

终端到卡发送的两个连续字符起始位前沿之间的最小时间间隔为12etu。卡到终端发送的两个连续字符起始位前沿之间的最小时间间隔为12etu。卡发送字符的起始位前沿与卡或终端发送的前一个字符的起始位前沿之间的最大时间间隔应不超过9600etu。

相反方向发送的两个连续字符的起始位前沿之间的最小时间间隔是12etu。4.5.2.2.2命令头

命令全部由终端应用层(TAL)初始化,它通过终端传输层(TTL)向卡发送一个由5个字节组成的命令头,命令头由5个连续字节CLA、INS、P1、P2和P3组成,如下:8

CLA是命令类型;此内容来自标准下载网

-INS是指令代码;

-P1和P2包含了附加特殊参数;

GB/T18392—2001

-P3指出了发送给卡的命令的数据长度或卡响应的最大数据长度(根据不同的INS)。这些字节和通过命令发送的数据一起构成命令传输协议数据单元(C-TPDU),映射在C-TPDU之上的命令应用协议数据单元(C-APDU)将在4.5.3中描述。TTL传送5个字节的命令头给卡,并等待一个过程字节。4.5.2.2.3过程字节

卡接收到命令头后,紧接着返回一个过程字节给TTL。过程字节向TTL指明了下一步该做什么,如表7所示。

表7终端对过程字节的响应

过程字节值

与INS字节相同

“60\

“6X”或“9X”,除“60\之外(过程字节或状态码sw1)

所有余下的数据将要由TTL传送或TTL将准备接收来自IC卡所剩的数据

TTL将提供额外工作等待时间

TTL将等待下一个过程字节或状态码SW2注:在(1)、(2)情况中,TTL完成动作后将等待另一个过程字节。在(3)情况中,第二个过程字节或状态码(SW2)被收到后,TTL将做如下事情:一如果过程字节为\61”,TTL将发送一个最大长度(P3)为\XX”的得到响应命令(GETRESPONSE)给IC卡,\xx”为SW2的值。

一如果过程字节为“6C”,TTL将立即重发前一个命令的命令头给卡,它的P3值用\XX”代替,“xX”是Sw2的值。

如果过程字节是“6X”(除\60\、“61\及“6C”之外)或者“9X”,TTL将通过响应APDU(R-APDU)返回状态码给TAL,并等待下一个C-APDU。在TTL和卡之间交换命令和数据时,TTL和卡都被假设知道数据的流向,以及知道TTL或卡哪一个正在驱动I/O线。

4.5.2.3字符协议的错误检测及纠错错误的检测和纠错是必须的。

若在字符接收中发现错误,接收器应在字符起始位的前沿之后的(10.5士0.2)etu时,向I/0线发送持续1~2个etu时间的低电平信号,以指示有错误发生。发送方应在字符起始位前沿发出后的(11土0.2)etu处,检测I/o线上的电平状态,若I/o线上此时为高电平状态,则表明字符已准确接收到。若发送方发现错误,就应在检出错误后至少延迟2个etu,重复发送一次有错误嫌疑的字符。4.5.3终端传输层

4.5.3.1C-APDU和R-APDU的变换和数据交换C-APDU到命令头的变换取决于命令的具体情况。通过R-APDU,由卡返回的数据(如果存在)和状态的变换取决于数据的返回长度。由卡返回的过程字节SW1SW2=“61”和SW1SW2=“6C”用来控制卡和TTL之间的数据交换,而不能返回给TAL。如果卡返回过程字节SW1SW2=“61”或SW1SW2=“6C”,则表示在卡中的处理没有完成。

如果卡返回给TTL的状态码是SW1SW2一“9000”,表示完成了命令的正常处理。由卡返回的任9

GB/T18392—2001

何其他的状态码都指明卡没能正确完成处理,并已结束了处理过程,处理失败的原因在状态码中指明。TTL收到来自卡的任何状态码(但不包括过程字节“61XX”和“6CXX”)时,都结束命令的处理,不论是正常、警告还是错误。

对卡返回的数据和状态如何变换到R-APDU的说明,仅适用于卡已完成命令处理后的情况(无论是成功处理还是其他结果)。

下面分4种情况讨论从C-APDU到T=0命令头,以及从TTL状态码到R-APDU的变换。4.5.3.2情况1

C-APDU头映射到T=0命令头的前四个字节,T=0命令头的P3置为“00”。交换的过程如下:

a)TTL发送T=0的命令头给卡。

b)卡返回状态码给TTL。

完成命令处理后,由IC卡返回到TTL的状态码,不加改变地变换到R-APDU的尾部。4.5.3.3情况2

C-APDU头被映射到T=O命令头的前四个字节,“Le”长度字节从C-APDU的条件体被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到卡。

b)在过程字节控制下,卡给TTL返回数据和状态(在非正常处理时只返回状态)。注,卡返回的控制过程字节为*61XX”和*6CXX”时,TTL可以重发T=0命令头和使用GETRESPONSE命令从卡取回数据。

完成命令处理后,由卡返回TTL的数据(如果存在)和状态,按下述方法变化成R-APDU(其中是卡实际要返回的数据):

一如果Le>Lic,返回的数据被映射到R-APDU的条件体,返回的状态被映射到R-APDU的尾部。

如果Le

C-APDU头被映射到T=0命令头的前四个字节,C-APDU条件体的长度字节“Lc”被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到IC卡。

b)如果IC卡返回一个过程字节而没有状态码字节,则在此过程字节的控制下,TTL向IC卡发送C-APDU条件体中的数据。

或如果IC卡返回状态字节SWISW2,TTL将中断命令处理过程。c)如果处理过程没有在步骤b)处中断,则IC卡返回处理命令的完成状态。卡完成命令处理后返回给TTL的状态码,或由卡返回并引起TTL中断命令处理的状态码,都不加改变地映射到R-APDU。

4.5.3.5情况4

C-APDU头被映射到T=0命令头的前四个字节,C-APDU条件体的长度字节“Lc”被映射到T=0命令头的P3。

交换过程如下:

a)TTL发送T=0命令头到IC卡。

b)如果卡返回一个过程节而没有状态码字节,则在此过程学节的控制下,TTL向卡发送10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。