GB/T 15879-1995

基本信息

标准号: GB/T 15879-1995

中文名称:半导体器件的机械标准化 第5部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1995-01-02

实施日期:1996-08-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:245274

相关标签: 半导体器件 机械 标准化 用于 集成电路 自动 推荐值

标准分类号

标准ICS号:电子学>>31.200集成电路、微电子学

中标分类号:电子元器件与信息技术>>微电路>>L55微电路综合

关联标准

采标情况:IEC 191-5:1987

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:平装16开, 页数:11, 字数:17千字

标准价格:10.0 元

出版日期:1996-08-01

相关单位信息

首发日期:1995-12-22

复审日期:2004-10-14

起草单位:电子工业部标准化研究所

发布部门:国家技术监督局

主管部门:信息产业部(电子)

标准简介

本标准规定了适用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值。 GB/T 15879-1995 半导体器件的机械标准化 第5部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值 GB/T15879-1995 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国国家标准

半导体器件的机械标准化免费标准下载网bzxz

第5部分:用于集成电路

载带自动焊(TAB))的推荐值

Mechanical standardization of semiconductor devieesPart 5 : Recommendations applying totape automated bonding (TAB) of integrated circuitsGB/T15879—1995

TEC 191-5:1987

本标准等同采用国际电T委员会(IEC)标准1EC191-5:1987半导体器件的机械标准化第5部分:用于集成电路载带白动焊(TAB)的推荐值》。引言

本标准确定的推荐值对制造厂出售给用户的载带(不论载带上是否焊有集成电路)规定了要求。但作为内部使用,如将TAB用作双列封装或“片式载体”中的一道制造工序时,则不用严格控制这些推荐值。

本标准就带宽、导孔,测试图形、外引线焊接(OLB)等所给出的尺寸或要求与标准发布之日的市场售品水平相一致.

特殊的带宽和导孔尺寸可从电影胶片标准中查到。本标准的推荐值以现有的TAB技术状况为依据,并非其最终可能达到的水平。为适应集成电路(IC)技术的发展而出现的更多引出端数以及用户的需求,将在今后推荐补充尺寸或新尺于。

1范围

本机械标准化标准规定了适用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值。2术语和定义

2.1载带自动焊(TAB)说明

载带自动焊(TAB)是一种不用常规封装的集成电路装配工艺,这种工艺限于装配加工好的硅芯片。

其基本原理是将每个集成电路暂时粘接到特制的软带上。该载带象一种软印刷电路,它由在上面形成了薄铜引线的薄塑料基片构成,而引线具有与芯片连接焊点配的图形。

该载带象电影胶片那样,具有一排或两排用来使其易于传送和给每个框架精确定位的定位孔。TAB载带的使用通常有三个基本步骤:a。内引线焊接一一利用铜引线的连接焊点(或凸起点)作为接合点,将集成电路芯片焊接到铜引线的内端。

b。测试——集电路能在载带上被自动测试,国家技术监督局1995-12-22批准1996-08-01实施

GB/T 158791995

外引线焊接一一为了将集成电路转移到其最终互连介质(印制电路板或混合基片)上,将电路c.

从载带冲截下米并保留铜引线的外面部分。然后将铜引线外端焊接到最终基片上。2.2术语和定义

2.2.1芯片chip(die)

从含有某种电路或器件阵列的晶片上分割下来的,至少包含一个这种电路或器件的晶片的部分。2.2.2带式载体tape carrier

由绝缘材料和一定图形的导电材料叠压而成,作芯片机械支撑及电气接触的条带。注:当不致产生混滑时,“带式截体\可简写成“载带”。2.2.3带引线芯片或蛛网物leaded chip or spider在内引线焊接(ILB)及从带式载体截下后:己粘接好引线的芯片。2.2.4引线图形icadpattern

蚀刻后,包含测试点的导电材料平面图。2.2.5导孔 guide pcrforation

用米传送载带或作基准的边孔。注:当不致产生混婿时.“寻孔\可简写成\孔\。2.2. 6窗孔或器件窗aperture or devicc windowr其内包含有分引线图形,并月芯片也将安放其内的孔。2.2.7 肉引线焊接 inner lead bonding (IB)铜引线的内端与芯片的机械和电的连接。2.2.8外引线焊接outerleadbonding(OLB)铜引线的外端与基片的机械和电的连接。2.2.9 隔离带 spacer tape

在卷上的两个相邻带式载体层之间用作机械隔离的带。2.2.10带头leaders

带式载体的头尾部分,它不装载功能芯片,仅用于装带及卸带。2.2.11滑动载体slide carriet

用于输送和保护装有单个芯片的一短段带式载体的滑动装置。2.2.12切剃excising

外引线烊接前将带引线的芯片从载带上机械分离的过程。2.2.13引线成形lead forming

将带引线的芯片正面向上装配在平整基片.上所要求的载带引线的精密机械成形。3带宽和穿孔

载带外不得视作基准。

然而,考虑到机械导及卷盘要求,应给出带宽。3.1带宽

推荐下列尽

3.2穿孔

GB/T 15879-1995

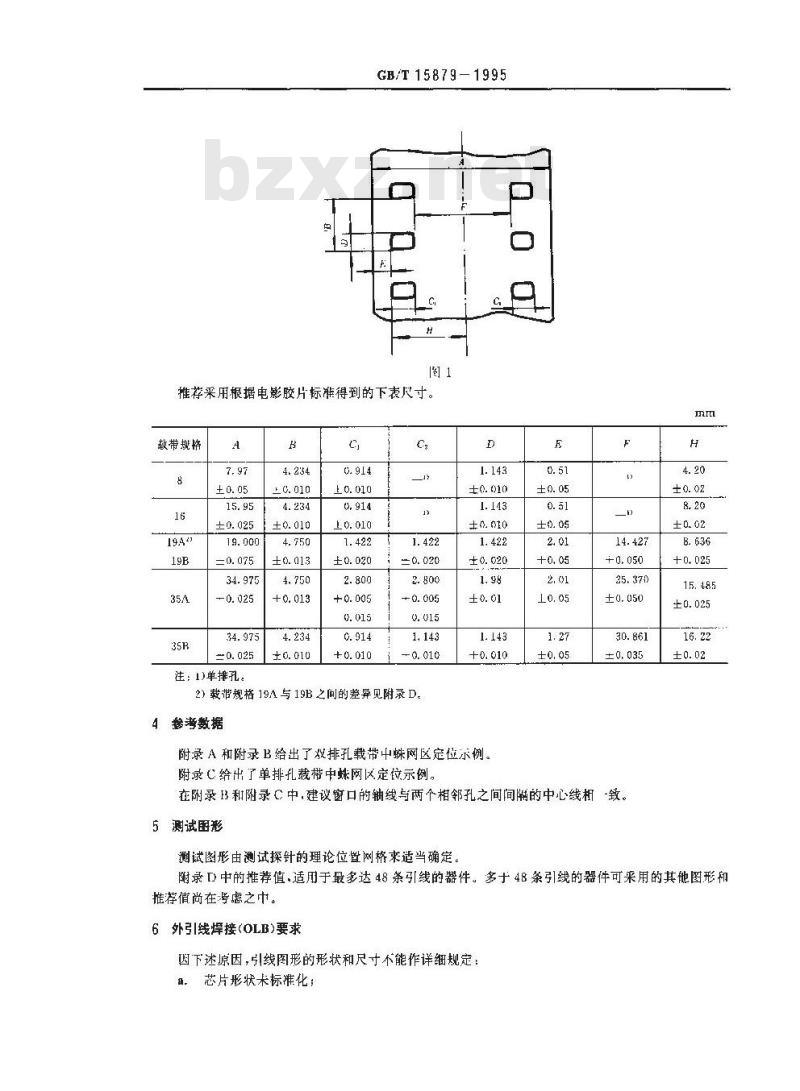

推荐采用根据电影胶片标准得到的下表尺寸。教带规格

注:1)单挣孔。

e, 914

2)载带规格 19A与 19B 之间的差异见附录 D。4参考数据

附录A和附录B给出了双排孔载带中蛛网区定示例。附录C给出了单排孔载带中蛛网区定位示例。E

在附录B和附录C中,建议窗口的轴线与两个相邻孔之间间隔的中心线相一致。5测试图

测试图形由测试探针的理论位置网格束适当确定。mn

谢录中的推荐值,适用干最多达48条引线的器件,多十48引线的器件可采用的其他图形和推荐值尚在考虑之中。

6外引线焊接(OLB)要求

因下述原因,引线图形的形状和尺寸不能作详细规定:。芯片形状卡标准化;

GB/T15879-1995

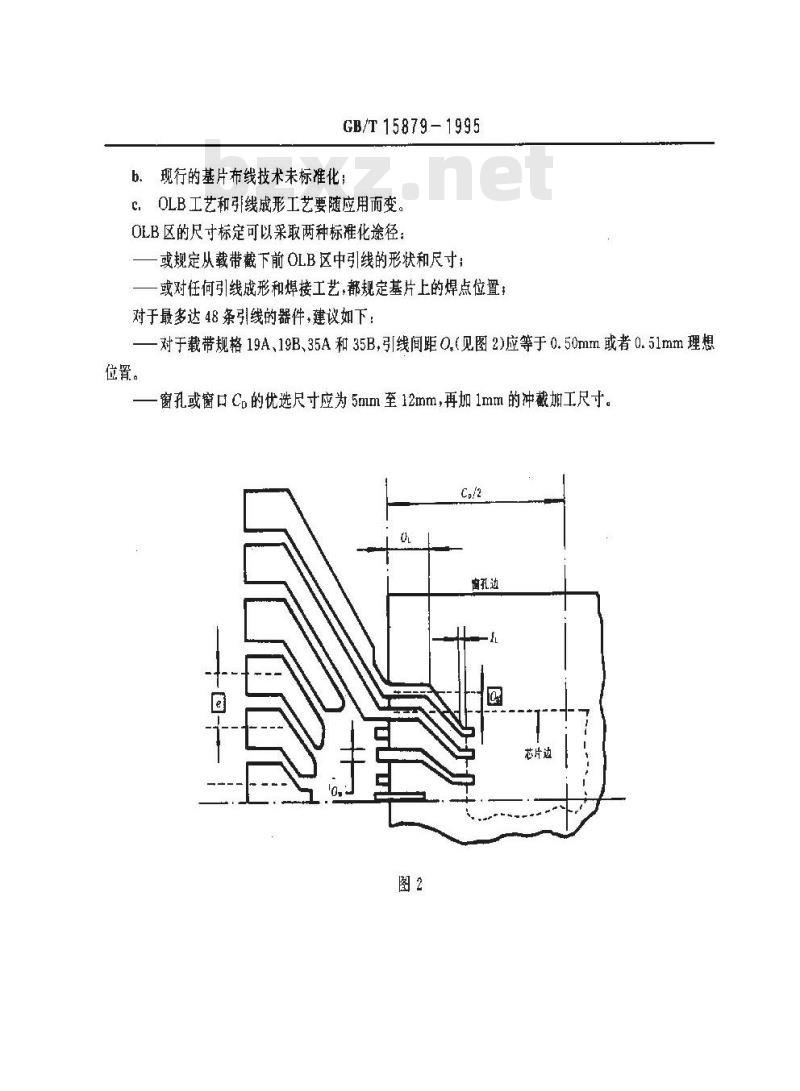

b现行的基片布线技术未标准化

c.OLB工艺和引线成形工艺要随应用而变。OLB区的尺寸标定可以采取两种标准化途径:或规定从载带截下前OLB区中引线的形状和尺寸:-或对任何引线成形和焊接工艺,都规定基片上的焊点位置;对于最多达48条引线的器件,建议如下:一对于载带规格19A,19B、35A和35B,引线间距0.(见图2)应等于0.50mm或者0.51mm理想位置。

一窗孔或窗口Cp的优选尺寸应为5mm至12mm,再加1mm的冲截加工尺寸。Co/2

窗孔边

芯片进

载带规格

GB/T15879-1995

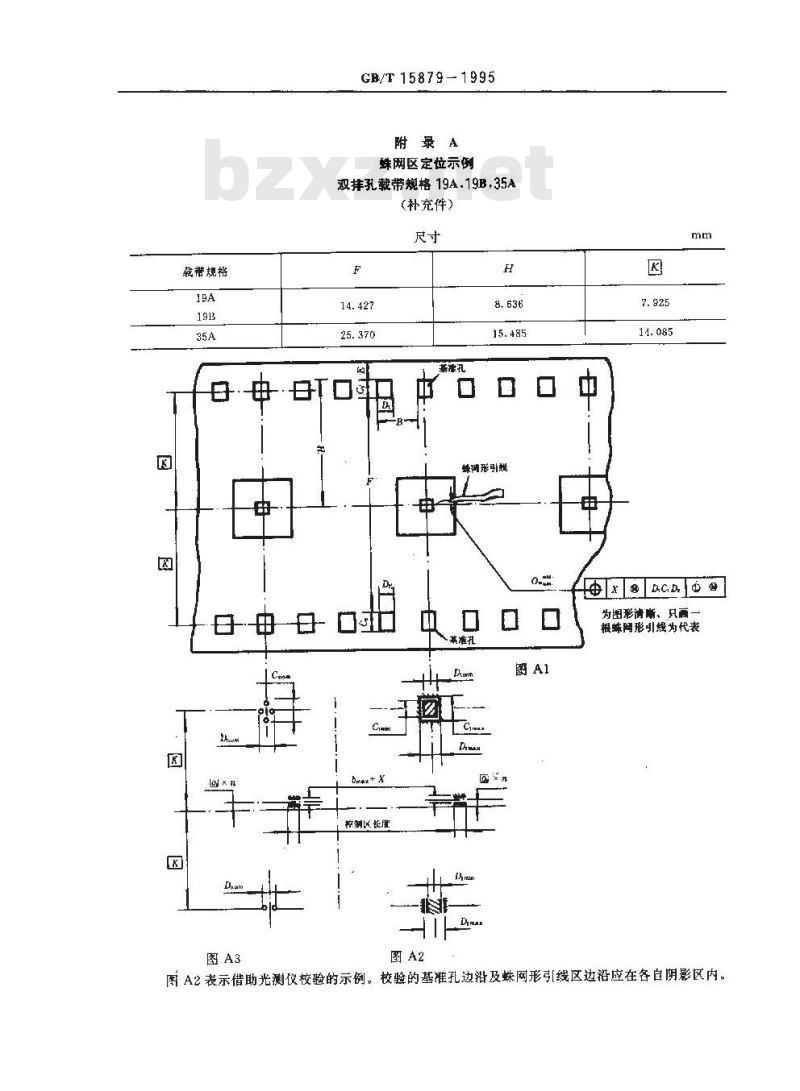

附录A

蛛网区定位示例

双排孔载带规格19A.19B,35A

(补充件)

bmax+ X

萬制区长广

基准孔

蛛磺形引蜓

基准扎

x8DCD0e

为图形清晰、只高一

根网形引线为代表

图A2表示借助光测仪校验的示例。校验的基准孔边沿及蛛网形引线区边沿应在各自阴影区内。GB/T158791995

图A3系替加在图A2上,在示借助机械测试仪校验的示例,将测试仪引针插人两基准孔,校验的蛛网形引线区应位丁阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C和D的标称值时校验有效。附录B

蛛网区定位示例

双排孔载带规格35B

(补充件)

载带规格

基难孔

蛛形引线

为图形清晰,只画

根蛛网形引代表

图B2表示倍借助机械测试仪验的示例。将测试仪引针桶入基准孔,便左基准孔的丫边紧贴着引GB/T15879—1995

针,校验的蛛网形引线区应位于阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C的标称值时校验有效。图B3表示光测仪校验的示例。左基准孔的丫边以阴影区为界,右基推孔的水平和待校验的蛛网形引线区应在各白阴影区内。

附录C

蛛网区定位示例

单排孔载带规格8,16

(补充件)

载带规格

盐雄孔

蛛网形引线

为图形清晰,只面一

根蛛网形引线为代表

图C2表示借助机械测试仪校验的示例。将测试仪引针插人基准孔,使左基准孔的丫边紧贴着引GB/T 15879-1995

针,校验的蛛网形引线区应位于阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C的标称值时校验有效。图C3表示光测仪校验的示例。左基准孔的丫边以阴影区为界,右基准孔的永平边与待校验的蛛网形引线区应在各目阴影区内。

附录D

推荐的测试探针图形

(补充件)

4/4焊点

注:()建议不用位于角上的测试烘点。②建议采用与现有每种标准化载带规格最多焊点数相应的单个测试探针图形,即使某些测试焊点不用。只有测试探针的理想位置是标准化的:埠点面积未子规定,但建议其位置公差为0.10mm。1)载带规格19A,19R和35A的基准孔。2)载带规格8、16和35B的基准孔。推荐值

载带规格

1.25或1.27

1.25或1.27

注:1)在考虑之中。

GB/T15879-1995

2) m值与尺寸目有关。

3)对于载带规格35A,当每边的测试焊点数不超过12时,节距可取1.25mm或1.27mm为了能采用同样的探针溅试设备,对载带规格35A建议取=4)与较小的基准孔有关。

附加说明:

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由电子工业部标准化研究所归口。本标准由电子工业部标准化研究所、西安微电子技术研究所负责起草本标准主要起草人:陈裕煜、陈学礼、王先春、童本敏,区

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

半导体器件的机械标准化免费标准下载网bzxz

第5部分:用于集成电路

载带自动焊(TAB))的推荐值

Mechanical standardization of semiconductor devieesPart 5 : Recommendations applying totape automated bonding (TAB) of integrated circuitsGB/T15879—1995

TEC 191-5:1987

本标准等同采用国际电T委员会(IEC)标准1EC191-5:1987半导体器件的机械标准化第5部分:用于集成电路载带白动焊(TAB)的推荐值》。引言

本标准确定的推荐值对制造厂出售给用户的载带(不论载带上是否焊有集成电路)规定了要求。但作为内部使用,如将TAB用作双列封装或“片式载体”中的一道制造工序时,则不用严格控制这些推荐值。

本标准就带宽、导孔,测试图形、外引线焊接(OLB)等所给出的尺寸或要求与标准发布之日的市场售品水平相一致.

特殊的带宽和导孔尺寸可从电影胶片标准中查到。本标准的推荐值以现有的TAB技术状况为依据,并非其最终可能达到的水平。为适应集成电路(IC)技术的发展而出现的更多引出端数以及用户的需求,将在今后推荐补充尺寸或新尺于。

1范围

本机械标准化标准规定了适用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值。2术语和定义

2.1载带自动焊(TAB)说明

载带自动焊(TAB)是一种不用常规封装的集成电路装配工艺,这种工艺限于装配加工好的硅芯片。

其基本原理是将每个集成电路暂时粘接到特制的软带上。该载带象一种软印刷电路,它由在上面形成了薄铜引线的薄塑料基片构成,而引线具有与芯片连接焊点配的图形。

该载带象电影胶片那样,具有一排或两排用来使其易于传送和给每个框架精确定位的定位孔。TAB载带的使用通常有三个基本步骤:a。内引线焊接一一利用铜引线的连接焊点(或凸起点)作为接合点,将集成电路芯片焊接到铜引线的内端。

b。测试——集电路能在载带上被自动测试,国家技术监督局1995-12-22批准1996-08-01实施

GB/T 158791995

外引线焊接一一为了将集成电路转移到其最终互连介质(印制电路板或混合基片)上,将电路c.

从载带冲截下米并保留铜引线的外面部分。然后将铜引线外端焊接到最终基片上。2.2术语和定义

2.2.1芯片chip(die)

从含有某种电路或器件阵列的晶片上分割下来的,至少包含一个这种电路或器件的晶片的部分。2.2.2带式载体tape carrier

由绝缘材料和一定图形的导电材料叠压而成,作芯片机械支撑及电气接触的条带。注:当不致产生混滑时,“带式截体\可简写成“载带”。2.2.3带引线芯片或蛛网物leaded chip or spider在内引线焊接(ILB)及从带式载体截下后:己粘接好引线的芯片。2.2.4引线图形icadpattern

蚀刻后,包含测试点的导电材料平面图。2.2.5导孔 guide pcrforation

用米传送载带或作基准的边孔。注:当不致产生混婿时.“寻孔\可简写成\孔\。2.2. 6窗孔或器件窗aperture or devicc windowr其内包含有分引线图形,并月芯片也将安放其内的孔。2.2.7 肉引线焊接 inner lead bonding (IB)铜引线的内端与芯片的机械和电的连接。2.2.8外引线焊接outerleadbonding(OLB)铜引线的外端与基片的机械和电的连接。2.2.9 隔离带 spacer tape

在卷上的两个相邻带式载体层之间用作机械隔离的带。2.2.10带头leaders

带式载体的头尾部分,它不装载功能芯片,仅用于装带及卸带。2.2.11滑动载体slide carriet

用于输送和保护装有单个芯片的一短段带式载体的滑动装置。2.2.12切剃excising

外引线烊接前将带引线的芯片从载带上机械分离的过程。2.2.13引线成形lead forming

将带引线的芯片正面向上装配在平整基片.上所要求的载带引线的精密机械成形。3带宽和穿孔

载带外不得视作基准。

然而,考虑到机械导及卷盘要求,应给出带宽。3.1带宽

推荐下列尽

3.2穿孔

GB/T 15879-1995

推荐采用根据电影胶片标准得到的下表尺寸。教带规格

注:1)单挣孔。

e, 914

2)载带规格 19A与 19B 之间的差异见附录 D。4参考数据

附录A和附录B给出了双排孔载带中蛛网区定示例。附录C给出了单排孔载带中蛛网区定位示例。E

在附录B和附录C中,建议窗口的轴线与两个相邻孔之间间隔的中心线相一致。5测试图

测试图形由测试探针的理论位置网格束适当确定。mn

谢录中的推荐值,适用干最多达48条引线的器件,多十48引线的器件可采用的其他图形和推荐值尚在考虑之中。

6外引线焊接(OLB)要求

因下述原因,引线图形的形状和尺寸不能作详细规定:。芯片形状卡标准化;

GB/T15879-1995

b现行的基片布线技术未标准化

c.OLB工艺和引线成形工艺要随应用而变。OLB区的尺寸标定可以采取两种标准化途径:或规定从载带截下前OLB区中引线的形状和尺寸:-或对任何引线成形和焊接工艺,都规定基片上的焊点位置;对于最多达48条引线的器件,建议如下:一对于载带规格19A,19B、35A和35B,引线间距0.(见图2)应等于0.50mm或者0.51mm理想位置。

一窗孔或窗口Cp的优选尺寸应为5mm至12mm,再加1mm的冲截加工尺寸。Co/2

窗孔边

芯片进

载带规格

GB/T15879-1995

附录A

蛛网区定位示例

双排孔载带规格19A.19B,35A

(补充件)

bmax+ X

萬制区长广

基准孔

蛛磺形引蜓

基准扎

x8DCD0e

为图形清晰、只高一

根网形引线为代表

图A2表示借助光测仪校验的示例。校验的基准孔边沿及蛛网形引线区边沿应在各自阴影区内。GB/T158791995

图A3系替加在图A2上,在示借助机械测试仪校验的示例,将测试仪引针插人两基准孔,校验的蛛网形引线区应位丁阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C和D的标称值时校验有效。附录B

蛛网区定位示例

双排孔载带规格35B

(补充件)

载带规格

基难孔

蛛形引线

为图形清晰,只画

根蛛网形引代表

图B2表示倍借助机械测试仪验的示例。将测试仪引针桶入基准孔,便左基准孔的丫边紧贴着引GB/T15879—1995

针,校验的蛛网形引线区应位于阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C的标称值时校验有效。图B3表示光测仪校验的示例。左基准孔的丫边以阴影区为界,右基推孔的水平和待校验的蛛网形引线区应在各白阴影区内。

附录C

蛛网区定位示例

单排孔载带规格8,16

(补充件)

载带规格

盐雄孔

蛛网形引线

为图形清晰,只面一

根蛛网形引线为代表

图C2表示借助机械测试仪校验的示例。将测试仪引针插人基准孔,使左基准孔的丫边紧贴着引GB/T 15879-1995

针,校验的蛛网形引线区应位于阴影区内。考虑到胶片弹性,测试仪引针调到C的标称值时校验有效。图C3表示光测仪校验的示例。左基准孔的丫边以阴影区为界,右基准孔的永平边与待校验的蛛网形引线区应在各目阴影区内。

附录D

推荐的测试探针图形

(补充件)

4/4焊点

注:()建议不用位于角上的测试烘点。②建议采用与现有每种标准化载带规格最多焊点数相应的单个测试探针图形,即使某些测试焊点不用。只有测试探针的理想位置是标准化的:埠点面积未子规定,但建议其位置公差为0.10mm。1)载带规格19A,19R和35A的基准孔。2)载带规格8、16和35B的基准孔。推荐值

载带规格

1.25或1.27

1.25或1.27

注:1)在考虑之中。

GB/T15879-1995

2) m值与尺寸目有关。

3)对于载带规格35A,当每边的测试焊点数不超过12时,节距可取1.25mm或1.27mm为了能采用同样的探针溅试设备,对载带规格35A建议取=4)与较小的基准孔有关。

附加说明:

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。本标准由电子工业部标准化研究所归口。本标准由电子工业部标准化研究所、西安微电子技术研究所负责起草本标准主要起草人:陈裕煜、陈学礼、王先春、童本敏,区

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。