DZ/T 0034-1992

基本信息

标准号: DZ/T 0034-1992

中文名称:光电测距高程导线测量规范

标准类别:地质矿产行业标准(DZ)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

下载大小:811060

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

DZ/T 0034-1992.

1主题内容与适用范围

DZ/T 0034为ZB D10001-89《地质矿产勘查测量规范》的配套标准,规定了光电测距高程导线测量的精度指标、技术要求和施测方法。

DZ/T 0034适用于在地质矿产勘查测量中代替四等和等外水准测量以及进行几何水准测量有困难地区的三等水准测量。

2引用标准

GB 12898国家 三、四等水准测量规范

ZB D 10001地质矿产勘查测量规范

ZB A 76002中、短程光电测距规范

ZB A 76003测量外业电子记录基本规定

3术语

光电测距高程导线——用光电测距和观测天顶距的方式,依次测定和传递地面点高程的路线(以下简称“高程导线”)。

导线水准点——用高程导线测量方法测定的高程控制点。

直返觇——用往返观测测定相邻测站点间高差的方法。

中点单觇——在两置觇点中间安置仪器测定置觇点间高差的方法。

4基本要求

4.1 布设原则

4.1.1以高程导线布设测区的基本高程控制,其等级应与测区范围相适应,满足加密需要,一般应与国家水准点连测。

4.1.2导线水准点的高程,采用正常高系统和“1985国家高程基准”。

4.1.3各等级高程导线网的最弱点相对于高等级点(或起始点)的高程中误差不超过0.05m。

4.1.4高程导线一般应在高级点间布设成附合路线或高程导线网。当测区远离国家水准点时,也叮布设支线引测国家水准点高程,作为测区的高程起算点。

4.1.5当采用支线引测高程时,引测路线的等级不应低于测区基本高程控制的等级。引测高程的起算点必须进行检测。引测支线的长度可按表2的规定放宽0.5倍。

4.1.6高程导线测量可与同等级水准测量混合使用,但在同一测段中只能使用一种方法。

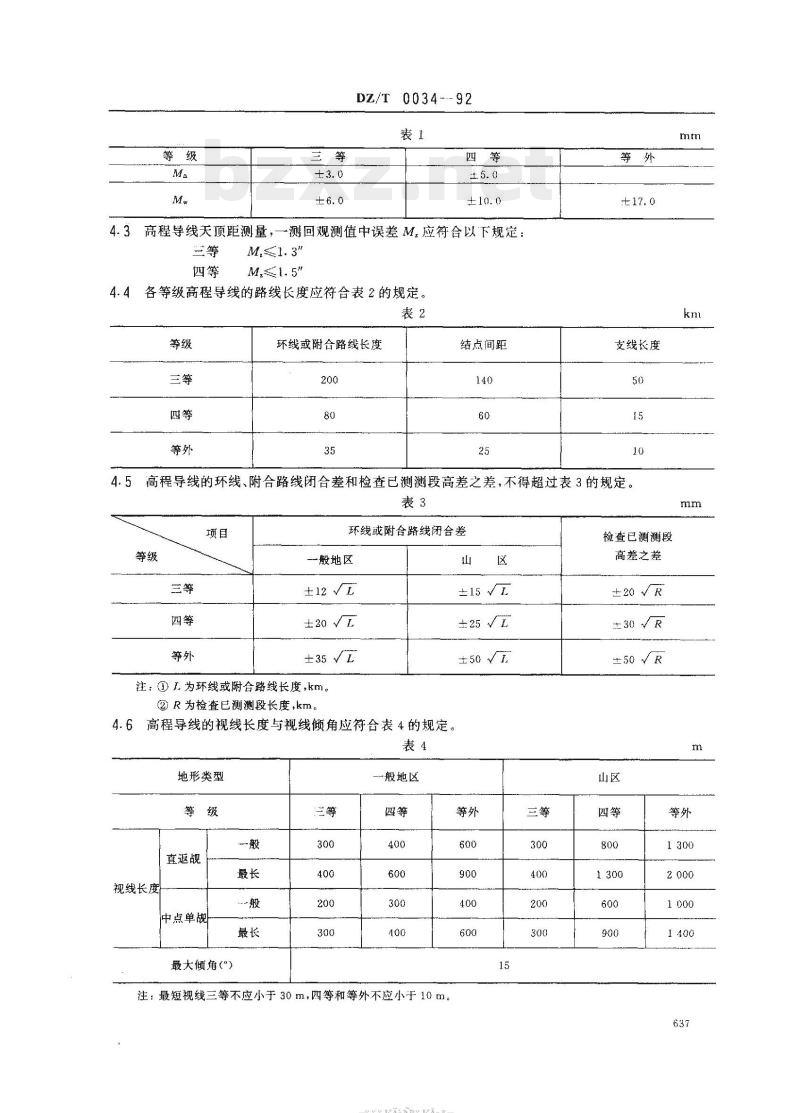

4.2三、四等和等外高程导线测量,每公里高差中数的偶然中误差MΔ和全中误差Mw,应符合表1的规定。

1主题内容与适用范围

DZ/T 0034为ZB D10001-89《地质矿产勘查测量规范》的配套标准,规定了光电测距高程导线测量的精度指标、技术要求和施测方法。

DZ/T 0034适用于在地质矿产勘查测量中代替四等和等外水准测量以及进行几何水准测量有困难地区的三等水准测量。

2引用标准

GB 12898国家 三、四等水准测量规范

ZB D 10001地质矿产勘查测量规范

ZB A 76002中、短程光电测距规范

ZB A 76003测量外业电子记录基本规定

3术语

光电测距高程导线——用光电测距和观测天顶距的方式,依次测定和传递地面点高程的路线(以下简称“高程导线”)。

导线水准点——用高程导线测量方法测定的高程控制点。

直返觇——用往返观测测定相邻测站点间高差的方法。

中点单觇——在两置觇点中间安置仪器测定置觇点间高差的方法。

4基本要求

4.1 布设原则

4.1.1以高程导线布设测区的基本高程控制,其等级应与测区范围相适应,满足加密需要,一般应与国家水准点连测。

4.1.2导线水准点的高程,采用正常高系统和“1985国家高程基准”。

4.1.3各等级高程导线网的最弱点相对于高等级点(或起始点)的高程中误差不超过0.05m。

4.1.4高程导线一般应在高级点间布设成附合路线或高程导线网。当测区远离国家水准点时,也叮布设支线引测国家水准点高程,作为测区的高程起算点。

4.1.5当采用支线引测高程时,引测路线的等级不应低于测区基本高程控制的等级。引测高程的起算点必须进行检测。引测支线的长度可按表2的规定放宽0.5倍。

4.1.6高程导线测量可与同等级水准测量混合使用,但在同一测段中只能使用一种方法。

4.2三、四等和等外高程导线测量,每公里高差中数的偶然中误差MΔ和全中误差Mw,应符合表1的规定。

标准图片预览

标准内容

中华人民共和国地质矿产行业标准光电测距高程导线测量规范

1主题内容与适用范围

DZ/T 0034-92

本标准为ZBD10001-—89《地质矿产勘查测量规范》的配套标准,规定了光电测距高程导线测量的精度指标、技术要求和施测方法。本标雅适用于在地质矿产勘查测量中代替西等和等外水准测量以及进行几何水准测量有困难地区的三等水准测量。

2引用标准

GB12898国家三、四等水准测量规范ZBD10001地质矿产勘查测量规范ZBA76002中、短程光电测距规范ZBA76003测量外业电了记录基本规定3术语

光电测距高程导线—用光电测距和观测天顶距的方式,依次测定和传递地面点高程的路线(以下简称“高程导线”

导线水准点一——用高程导线测量方法测定的高程控制点。直返一一用往返观测测定相邻测站点间高差的方法。中点单规一一在两置点中间安置仪器测定置规点间高差的方法4基本要求

4.1布设原则

4.1.1以高程导线布设测区的基本高程控制,其等级应与测区范围相适应,满足加密需要,…-般应与国家水雅点连测、

4.1.2导线水准点的高程,采用正常高系统和“1985国家高程基准”。4.1.3各等级高程导线网的最弱点相对于高等级点(或起始点)的高程中误差不超过0.05m。4.1.4高程导线一般应在高级点间布设成附合路线或高程导线网。当测区远离国家水准点时,也可布设支线引测国家水准点高程,作为测区的高程起算点。4.1.5当采用支线引测高程时,引测路线的等级不应低于测区基本高程控制的等级。引测高程的起算点必须进行捡测。引测支线的长度可按表2的规定放宽0.5倍。4.1.6高程导线测量可与同等级水准测量混合使用,但在同一测段中只能使用一种方法。4.2三,四等和等外高程导线测量,每公里高差中数的偶然中误差M和全中误差M.,应符合表!的规定。

中华人民共和国地质矿产部1992-11-09批准636

1993-10-01实施

DZ/T 0034---92

4.3高程导线天顶距测量,一测回观测值中误差M,应符合以下规定:三等

M,≤1.3\

M,≤.5″

各等级高程导线的路线长度应符合表2的规定。表2

环线或附合路线长度

结点间距

支线长度

高程导线的环线、附合路线闭合差和检查已测测段高差之差,不得超过表3的规定。表3

环线或附合路线闭合差

一般地区

±35VL

注:①1为环线或附合路线长度,km。②R为检查已测测段长度,km。

4.6高程导线的视线长度与视线倾角应符合表4的规定。表4

地形类型

直返规

视线长度

中点单战

最大倾角(\)

一般地区

注:最短视线三等不应小于30m,四等和等外不应小于10m。iiKANiKAca

±15 V

±25VL

检查已测测段

高差之差

±20VR

±50VR

DZ/T0034—-92

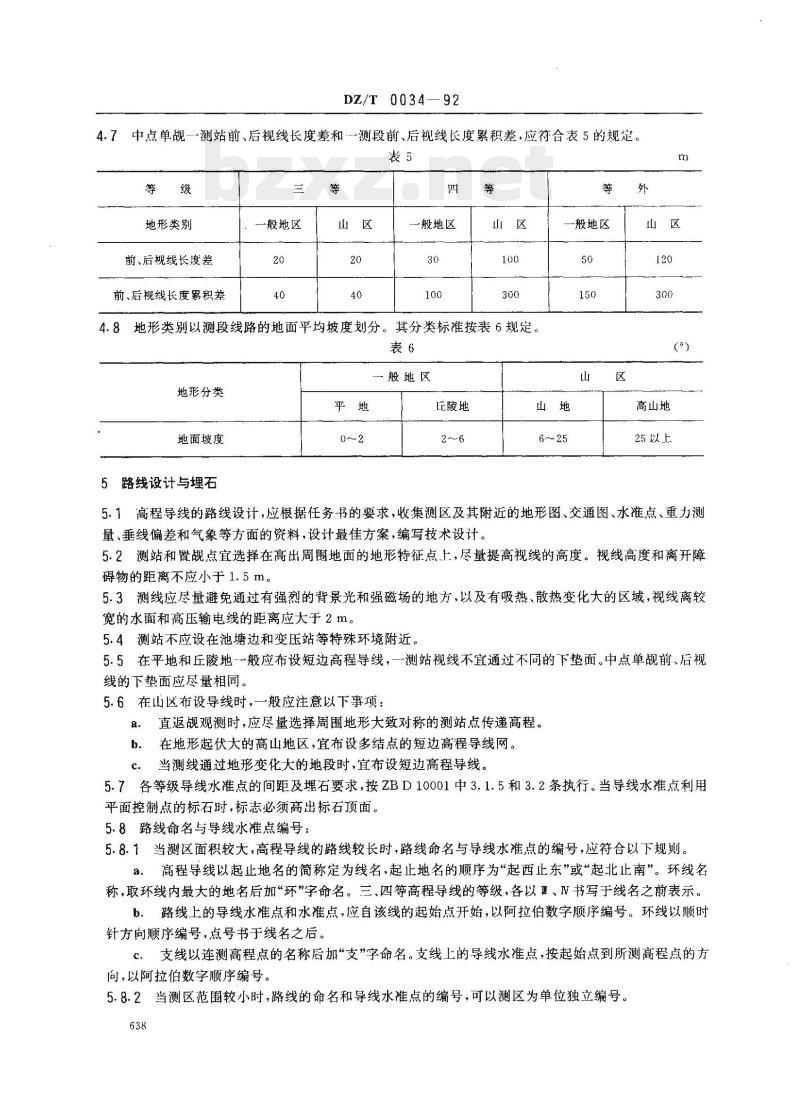

4.7中点单规--测站前、后视线长度差和-测段前、后视线长度累积差,应符合表5的规定。表5免费标准下载网bzxz

地形类别

前、后视线长度差

前、后视线长度累积差

一般地区

山硚区

一般地区

4.8地形类别以测段线路的地面平均坡度划分。其分类标准按表6规定。表6

地形分类

地面坡度

5路线设计与埋石

般地区

丘陵地

一般地区

6~- 25

高山地

25以上

5.1高程导线的路线设计,应根据任务书的要求,收集测区及其附近的地形图、交通图、水准点、重力测量、垂线偏差和气象等方面的资料,设计最佳方案,编写技术设计。5.2测站和置规点宜选择在高出周围地面的地形特征点上,尽量提高视线的高度。视线高度和离开障碍物的距离不应小于1.5 m。

5.3测线应尽量避免通过有强烈的背景光和强磁场的地方,以及有吸热、散热变化大的区域,视线离较宽的水面和高压输电线的距离应大于2m。5.4测站不应设在池塘边和变压站等特殊环境附近。5.5在平地和丘陵地-一般应布设短边高程导线,一测站视线不宜通过不同的下垫面。中点单靓前、后视线的下垫面应尽量相同。

5.6在山区布设导线时,一般应注意以下事项:直返观测时,应尽量选择周围地形大致对称的测站点传递高程。a.

在地形起伏大的高山地区,宜布设多结点的短边高程导线网。b.

当测线通过地形变化大的地段时,宜布设短边高程导线。5.7各等级导线水准点的间距及埋石要求,按ZBD10001中3.1.5和3.2条执行。当导线水准点利用平面控制点的标石时,标志必须高出标石顶面。5.8路线命名与导线水准点编号:5.8.1当测区面积较大,高程导线的路线较长时,路线命名与导线水准点的编号,应符合以下规则。a,高程导线以起止地名的简称定为线名,起止地名的顺序为“起西止东”或“起北止南”。环线名称,取环线内最大的地名后加“环”字命名。三、四等高程导线的等级,各以、\书写于线名之前表示。b。路线上的导线水准点和水准点,应自该线的起始点开始,以阿拉伯数字顺序编号。环线以顺时针方向顺序编号,点号书于线名之后。c.支线以连测高程点的名称后加“支”字命名。支线上的导线水准点,按起始点到所测高程点的方向,以阿拉伯数字顺序编号。

5.8.2当测区范围较小时,路线的命名和导线水准点的编号,可以测区为单位独立编号。638

6仪器及其检验

6.1仪器

DZ/T 0034—92

6.1.1三、四等和等外高程导线测量应使用1级或I级光电测距仪和DJ:或DJ型经纬仪,也可使用精度相应的电子速测仪。

6.1.2天顶距测量时,依视线长度不同,采用大小不同的特制牌或带有照准标志且目标清楚的单棱镜和组合棱镜。

6.1.3仪器和规牌的高度应使用量测杆测量。6.2仪器检验

6.2.1光电测距仪的检验按ZBD10001中的4.2条的规定执行。6.2.2经纬仪的检验按ZBD10001中的2.5.1条执行,每期作业前应对下列项目进行检验。a.

垂直度盘测微器行差的测定。

垂直度盘指标差的测定。

天顶距观测一测回中误差的测定。c.

d.水平轴中心至照推部底部间距的测定。6.2.3量测杆的检验

分米分划刻度误差的测定。

量测杆零点差的测定。

量测杆水准器安置正确性的检校。c

6.2.4规牌的检验

牌三线平行及图形对称性的检验。a.

牌水平中线至座底部间距的测定。b.

7高程导线测量

7.1高程导线测量,依据测区的地形、气象、仪器设备及技术力量情况,采用直返规或中点单方法。7.2两导线水准点间的高差不能直接测量时,可在导线水准点间选定若干转点,对导线水准点之间的高差分段测量。转点应使用钉有帽钉的木椿或其他顶面凸出的固定点做标志。7.3直返往测和返测均需独立测量边长和天顶距。中点单规每站均须变换棱镜和牌高度分两组测量边长和天顶距。边长和天预距的测量程序规定如下:直返靓:

往测:测量边长一测量天顶距

返测:测量天顶距—→测量边长中点单:一组:

测量边长—→测量天顶距

二组:测量天顶距—→测量边长7.4高程导线测量须在呈象稳定、清晰的条件下进行。晴天应在日出后2h和日落前2h之间进行测量。夏天太阳中天前后,大气瑞流严重,呈象不稳定时,不宜测量。7.5仪器高、棱镜高和规牌高应在测前和测后用量测杆两次测量。量测杆要保持竖直,估读至0.5mm:两次测量互差不得大于1mm。

7.6工作间歇,最好能在导线水准点上结束观测。当以转点作为间歇点时,转点应是牢固的固定点。7.7边长测量

7.7.1各等级高程导线每条边长单向测量的测回数,三等不应少于三测回,四等和等外不应少于两测回。

边长测量每测回为照准一次读数四次。等外高程导线测量一测回可以读数两次。7.7.23

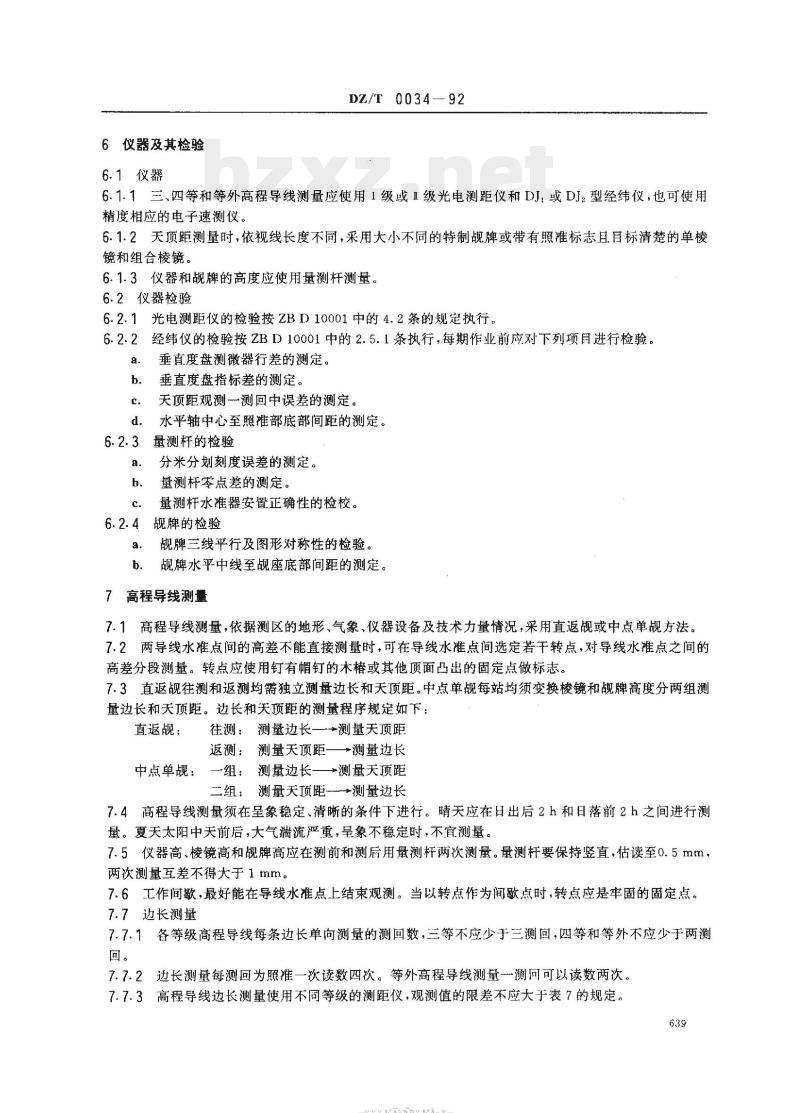

7.7.3高程导线边长测量使用不同等级的测距仪,观测值的限差不应大于表7的规定。639

iiKAoNiKAca

仪器级别

DZ/T 0034-92

一测回读数较差

注:①表中α、b为仪器的标称精度常数。②计算斜距较差时,应使用相同视线高度的斜距值。7.7.4气象数据的测定按表8规定。表8

高程导线

三、四等

温度、℃

最小读数

注:表中g为气压表最小分划格值(mmHg或hPa)7.7.5边长测量的作业要求

严格执行仪器说明书规定的操作程序。测距前应检查电源电压是否符合要求。测回平均值较差

气压,

往返(或两组)斜距较差

V2(a-+b. 5-10-6)

气象数据的取用

测边两端平均值

测站端的数据

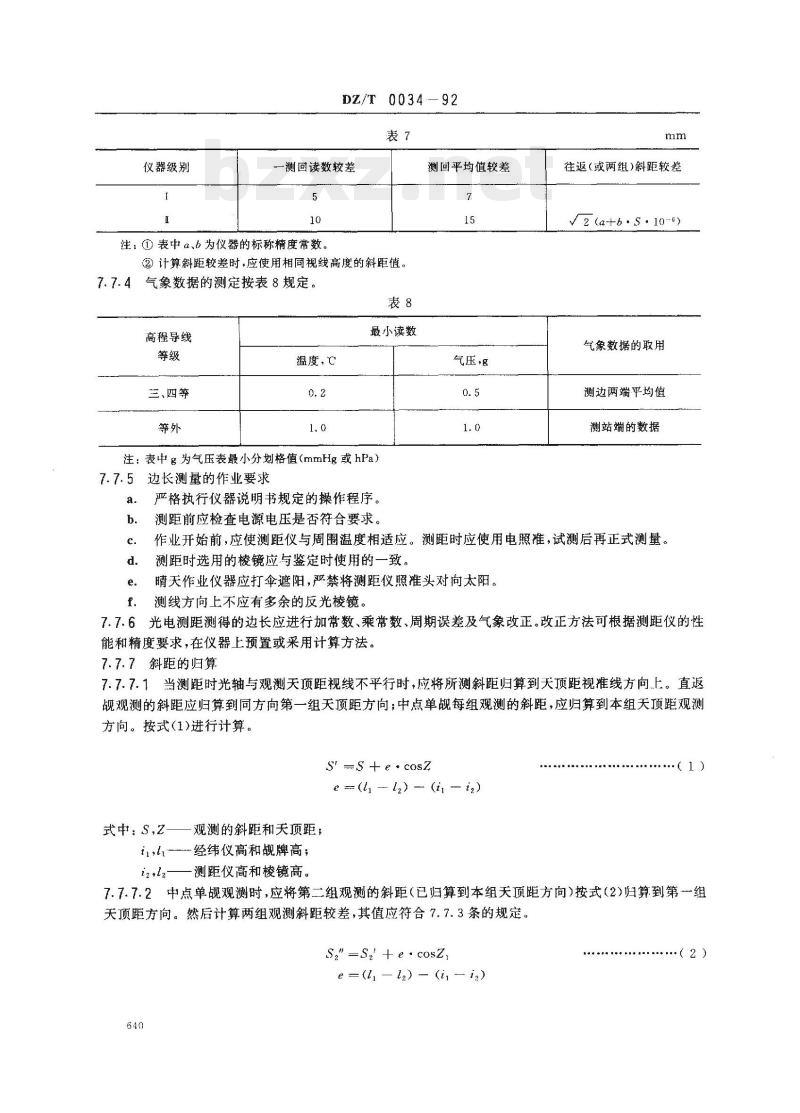

作业开始前,应使测距仪与周围温度相适应。测距时应使用电照准,试测后再正式测量。测距时选用的棱镜应与鉴定时使用的一致晴天作业仪器应打伞遮阳,严禁将测距仪照准头对向太阳。测线方向上不应有多余的反光棱镜。7.7.6光电测距测得的边长应进行加常数、乘常数、周期误差及气象改正。改正方法可根据测距仪的性能和精度要求,在仪器上预置或采用计算方法。7.7.7斜距的归算

当测距时光轴与观测天顶距视线不平行时,应将所测斜距归算到天顶距视准线方向上。直返7.7.7. 1

观测的斜距应归算到同方向第一组天顶距方向;中点单每组观测的斜距,应归算到本组天顶距观测方向。按式(1)进行计算。

S' -s+e-cosz

e ( - l2) - (it - t2)

式中: S,2-

观测的斜距和天顶距;

经纬仪高和靓牌高;

一测距仪高和棱镜高。

(1)

7.7.7.2中点单观测时,应将第二组观测的斜距(已归算到本组天顶距方向)按式(2)归算到第一组天顶距方向。然后计算两组观测斜距较差,其值应符合7.7.3条的规定。S,\-s,' +e-cosz.

e =(l - l2) (i i2)

...( 2)

DZ/T 0034- 92

一已归算到第二组天顶距方向的斜距;式中:S—

Z,——-第组天顶距;

第一组观测天顶距的经纬仪高和牌高;i2,l2-第二组观测天顶距的经纬仪高和靓牌高。7.7.7.3直返靓观测时,应将返测的斜距(已归算到返测第-一组天顶距方向)按式(3)归算到往测第-组天顶距方向。往返观测的斜距之差应符合7.7.3条的规定。S\=s,' + e· cosz,

e(l + t) - (+i)

一已归算到返测第一组天顶距方向的斜距;式中:S,—

Z,-—往测第一组天顶距;

-往测第一组观测天顶距的经纬仪高和靓牌高;i2,12返测第一组观测天顶距的经纬仪高和规牌高。7.8天顶距测量

7.8.1三、四等和等外高程导线天顶距测量,均须采用经纬仪中丝法。7.8.2直返战往(或返)测和中点单每组天顶距观测的测回数及各项限差,按表9规定执行。表9

测回数

两次读数互差(\)

各测回互差(\)

指标差互差(\)

注:各测回指标差互差按同一方向比较。DJ

7.8.3直返规三、四等高程导线往(或返)测天顶距均须分两组观测,每组观测的测回数为表9规定的二分之。等外高程导线往(或返)测天顶距,可按表9规定的测回数观测一组。7.8.4直返靓往(或返)测两组天顶距测量,应分别照准靓牌标志中心和上缘,或改变规牌高度在牌高、低两个位置照准靓牌标志中心进行观测。当使用反光棱镜做标志时,两组观测须分别在棱镜高、低两个位置上进行。

规牌或棱镜高、低两个位置高度差,一般不应小于0.05m,不得大于0.3m。7.8.5中点单每组天顶距观测程序按表10规定执行。三、四等高程导线每次后视或前视的测回数,均为表9规定的二分之一。每组天顶距的观测值取两次后视或前视的平均值。641

HiKAoNiKAca

三、四等

高差计算

DZ/T 0034—92

天顶距观测程序

(1)后视—(2)前视(3)前视(4)后视(1)前视→(2)后视-→(3)后视—(4)前视(1)后视-)(2)前视

(1)前视→(2)后视

8.1直返舰和中点单每测站两组观测的高差之差和直返往返观测的高差之差,不应超过表11的规定。

注:S为视线长度,以km为单位。两组高差之差

±12/s

±20Vs

往返高差之差

±35/s

±45Vs

8.2直返靓观测时,应将往(或返)测第二组观测的天顶距,按式(4)归算到第一组观测天顶距的视线方向上。

e*sinZ?

z2 =z2 +

e =12 — ,

-第二组观测的天顶距;

式中: 2.—

已归算到第一组天顶距方向线上的斜距观測值;S

,—第一组、第二组观测天预距的靓牌高;0--206265\。

8.3直返规高差计算

(4)

8.3.1用归算到第一组天顶距方向的边长和该方向上的两组天顶距观测值,按式(5)分别计算往(或返)测两组观测的高差h,按式(6)计算两组观测的高差之差△和高差平均值h,△值不得大于表11的规定。

h = S. cosz +

·(S.sinz)2+i

Ah— h2

I(h, + hz)

(5)

式中;Z-

hi,h2-

DZ/T 0034-92

第一组天项距方向上的天顶距观测值:归算到第一组天顶距方向上的边长;分别表示观测第一组天顶距时的仪器高和靓牌高;折光系数;

测区地球平均曲率半径:

分别表示由式(5)计算的第一组和第二组高差8.3.2往返高差平均值h\按式(7)计算。往测和返测高差之差Ah按式(8)计算。△h值不得超过表11的规定。

(h'i -h'z)

Ah =h'r +h'2

式中:h1,h'2-分别表示由(6)式计算的往测和返测的高差平均值。8.4中点单高差计算

(8)

前、后视两置点间的高差h按式(9)计算。两组观测的高差之差△及高差平均值5按式(10)计算。△值不得超过表11的规定。hu - S, · cosz, - S+ cosZ+ +s[(S, sinz,)2 -- (S+ sinz,)°] +I. ,..Ah,—n

式中:脚标i,分别表示后视和前视;S-归算后的斜距;

Z—天顶距的观测值;

规牌高;

R-测区地球平均曲率半径;

(h,+h2)

分别表示由式(9)计算的两置靓点间第一组和第二组高差。8.5每测段的高差应加入下列改正。量测杆长度和零点差改正。

正常水准面不平行改正。

高山地区如有垂线偏差和重力异常资料,应进行垂线偏差和重力异常改正。9观测成果的精度计算

每测区应按(11)式计算天顶距一测回观测值中误差M,其计算值应符合4.3条的规定。9.1

M. =± N N(m-1)

式中:Z.—天顶距组各测回观测值;lEZ.i 1,2.m

HiKAoNiKAca

.(9)

(11)

·每组天顶距观测测回数;

N—测区天顶距观测总组数。

DZ/T 0034---92

9.2当测区直返靓测边数的2倍和中点单靓测站数之和不小于20时,按(12)式计算每公里高差中数的偶数中误差M,其计算值应符合4.2条的规定。综合式:

直返规:

中点单规:

/4N,M, + N.M2?

式中△—…-每测站两组高差之差,mmS-一直返测边长度,km;

L—-中点单靓前、后视距离之和,km;N,——直返规测边数;

N2-—中点单测站数。

如高程导线仅用直返规或中点单靓测量时,分别按(12-1)式或(12-2)式计算。(12)

(12-1)

(12-2)

9.3当测区高程导线网的环线和附合路线数之和不小于20时,应按(13)式计算每公里高差中数的全中误差Mw,其计算值应符合4.2条的规定。Mw→

武中:W.—环线和附合路线闭合差,mm;N-—测区环线和附合路线数之和;F--环线或附合路线长度,km。

9.4观测成果的重测与取舍

9.4.1边长和天顶距一测回读数互差超过表7和表9的规定,应及时重测。测回差和指标差超限,应重测有关测回。重测应在组测回完成后进行。重测的测回数不得大于每组规定测回数的二分之·,否则,该组重测

9.4.2直返靓往返斜距或中点单靓两组斜距较差超过表7的规定,应先对可靠性较差的往(或返)测边长或两组中-组的边长进行重测。如重测后往、返或两组边长较差在限差以内,取用重测结果。如重测后往、返或两组较差仍超限,须重测另组成果,取用在限差内的往,返或两组成果。9.4.3直返战或中点单两组高差之差或直返规往返高差之差超过表11的规定,应先就可靠性较差的组或测站进行重测,如重测后两组高差之差或往返高差之差在限差以内,取用重测成果,如仍超限,须重测另一组或另一站成果。

9.4.4环线或附合路线闭合差及检查已测测段高差之差超过表3的规定,应先就可靠性较差的测站进行重测,如重测后达到表3的规定,取用重测成果。如仍超限,继续重测可靠性较差的其他测站。一条路线重测站数不得超过该路线总站数的二分之一,否则重测该路线9.4.5在天顶距和斜距测量中,因读记错误,测错目标,碰动仪器或因某种原因未测完的测回,均可立即重新测量,而不算作重测测回。10观测成果的记录、整理及上交资料10.1观测成果的记录与整理

DZ/T 0034—92

10.1.1切原始的观测值和记事项目,必须现场直接记录于手簿中。手簿应编号,在首页绘出高程导线路线图。记录中间不留空贡,不得撕毁。10.1.2观测成果应按观测顺序进行记录,一个观测方向观测成果不应跨两本手簿。10.1.3外业原始观测和记事项目的文字与数字,应力求清晰端正,不得潦草模糊。10.1.4天顶距观测的秒值和距离测量的厘米及其以下数字不得划改。其它原始记录,如有错误应以单线划去,在其上方写出正确的文字或数据,并在备注栏中注明原因,不得随意擦拭与涂改。同一测回内的观测数据不得有两个相关的原始数据连环涂改。“-组观测值的相同位数,不得相关划改。10.1.5外业测量采用电子记录,应执行ZBA76003的有关规定。10.1.6记录,计算应执行表12规定的取位标准。表12

斜距,mm

天顶距

仪器高靓标高,mm

高差,mm

10.2提交资料

读数记录

计算取位

成果取用

个测区高程导线测量结束后,须按外业成果的要求,清点整理,编制目录,开列清单,上交资料如下:

高程导线路线图;

导线水准点点之记;

导线水准点标志委托保管书;

测距仪、经纬仪及其附件检验资料;高程导线测量手薄:

导线水准点成果表;

各项计算资料;

检查验收报告:

技术总结。

TiKAoNiKAca-

DZ/T 0034-92

附录A

规牌的规格

(补充件)

A1战牌用铝或其他轻金属材料制造。战牌底边装一固定牌座,可插入经纬仪基座,其结构见图A1。靓牌图案可采用放射状三角形,也可采用“田”字形,见图A2。A2

A3规牌的大小依视线长度而定。一般视线长度小于1km时,宜采用0.3m×0.2m的矩形牌,当视线长度大于1km时,可采用0.4m×0.3m的矩形靓牌。A4规牌及其图案须符合以下技术要求:a.

靓牌的两对角线长度相等且平分;战牌的上缘、下缘和水平中线相互平行,规牌的图形对其中心对称;

牌座轴线与牌水平中线垂直,并与竖向中线重合。O

mrarog

b.牌座

DZ/T0034-—92

图A2靓牌图形

附录B

量测杆的规格

(补充件)

量测杆用铝合金或其他轻金属材料制造,内管为尺杆,可在外管内拉动伸缩。B1

量测杆外管下部为正圆锥底座,顶杆为圆柱状,顶面为球形。底座和顶杆用合金钢材料制造。内杆表面牢固装贴毫米级分划尺,分划尺的范围为1.05m至2.00m。量测杆的结构见图B1。

量测杆的加工,应达到以下技术要求:内杆抽动拉力一般为1.2士0.2kg;b.

量杆分划误差应小于0.2mm;

分划尺零点差(即定位差)应小于1.0 mm。617

iikAoNiKAca

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

1主题内容与适用范围

DZ/T 0034-92

本标准为ZBD10001-—89《地质矿产勘查测量规范》的配套标准,规定了光电测距高程导线测量的精度指标、技术要求和施测方法。本标雅适用于在地质矿产勘查测量中代替西等和等外水准测量以及进行几何水准测量有困难地区的三等水准测量。

2引用标准

GB12898国家三、四等水准测量规范ZBD10001地质矿产勘查测量规范ZBA76002中、短程光电测距规范ZBA76003测量外业电了记录基本规定3术语

光电测距高程导线—用光电测距和观测天顶距的方式,依次测定和传递地面点高程的路线(以下简称“高程导线”

导线水准点一——用高程导线测量方法测定的高程控制点。直返一一用往返观测测定相邻测站点间高差的方法。中点单规一一在两置点中间安置仪器测定置规点间高差的方法4基本要求

4.1布设原则

4.1.1以高程导线布设测区的基本高程控制,其等级应与测区范围相适应,满足加密需要,…-般应与国家水雅点连测、

4.1.2导线水准点的高程,采用正常高系统和“1985国家高程基准”。4.1.3各等级高程导线网的最弱点相对于高等级点(或起始点)的高程中误差不超过0.05m。4.1.4高程导线一般应在高级点间布设成附合路线或高程导线网。当测区远离国家水准点时,也可布设支线引测国家水准点高程,作为测区的高程起算点。4.1.5当采用支线引测高程时,引测路线的等级不应低于测区基本高程控制的等级。引测高程的起算点必须进行捡测。引测支线的长度可按表2的规定放宽0.5倍。4.1.6高程导线测量可与同等级水准测量混合使用,但在同一测段中只能使用一种方法。4.2三,四等和等外高程导线测量,每公里高差中数的偶然中误差M和全中误差M.,应符合表!的规定。

中华人民共和国地质矿产部1992-11-09批准636

1993-10-01实施

DZ/T 0034---92

4.3高程导线天顶距测量,一测回观测值中误差M,应符合以下规定:三等

M,≤1.3\

M,≤.5″

各等级高程导线的路线长度应符合表2的规定。表2

环线或附合路线长度

结点间距

支线长度

高程导线的环线、附合路线闭合差和检查已测测段高差之差,不得超过表3的规定。表3

环线或附合路线闭合差

一般地区

±35VL

注:①1为环线或附合路线长度,km。②R为检查已测测段长度,km。

4.6高程导线的视线长度与视线倾角应符合表4的规定。表4

地形类型

直返规

视线长度

中点单战

最大倾角(\)

一般地区

注:最短视线三等不应小于30m,四等和等外不应小于10m。iiKANiKAca

±15 V

±25VL

检查已测测段

高差之差

±20VR

±50VR

DZ/T0034—-92

4.7中点单规--测站前、后视线长度差和-测段前、后视线长度累积差,应符合表5的规定。表5免费标准下载网bzxz

地形类别

前、后视线长度差

前、后视线长度累积差

一般地区

山硚区

一般地区

4.8地形类别以测段线路的地面平均坡度划分。其分类标准按表6规定。表6

地形分类

地面坡度

5路线设计与埋石

般地区

丘陵地

一般地区

6~- 25

高山地

25以上

5.1高程导线的路线设计,应根据任务书的要求,收集测区及其附近的地形图、交通图、水准点、重力测量、垂线偏差和气象等方面的资料,设计最佳方案,编写技术设计。5.2测站和置规点宜选择在高出周围地面的地形特征点上,尽量提高视线的高度。视线高度和离开障碍物的距离不应小于1.5 m。

5.3测线应尽量避免通过有强烈的背景光和强磁场的地方,以及有吸热、散热变化大的区域,视线离较宽的水面和高压输电线的距离应大于2m。5.4测站不应设在池塘边和变压站等特殊环境附近。5.5在平地和丘陵地-一般应布设短边高程导线,一测站视线不宜通过不同的下垫面。中点单靓前、后视线的下垫面应尽量相同。

5.6在山区布设导线时,一般应注意以下事项:直返观测时,应尽量选择周围地形大致对称的测站点传递高程。a.

在地形起伏大的高山地区,宜布设多结点的短边高程导线网。b.

当测线通过地形变化大的地段时,宜布设短边高程导线。5.7各等级导线水准点的间距及埋石要求,按ZBD10001中3.1.5和3.2条执行。当导线水准点利用平面控制点的标石时,标志必须高出标石顶面。5.8路线命名与导线水准点编号:5.8.1当测区面积较大,高程导线的路线较长时,路线命名与导线水准点的编号,应符合以下规则。a,高程导线以起止地名的简称定为线名,起止地名的顺序为“起西止东”或“起北止南”。环线名称,取环线内最大的地名后加“环”字命名。三、四等高程导线的等级,各以、\书写于线名之前表示。b。路线上的导线水准点和水准点,应自该线的起始点开始,以阿拉伯数字顺序编号。环线以顺时针方向顺序编号,点号书于线名之后。c.支线以连测高程点的名称后加“支”字命名。支线上的导线水准点,按起始点到所测高程点的方向,以阿拉伯数字顺序编号。

5.8.2当测区范围较小时,路线的命名和导线水准点的编号,可以测区为单位独立编号。638

6仪器及其检验

6.1仪器

DZ/T 0034—92

6.1.1三、四等和等外高程导线测量应使用1级或I级光电测距仪和DJ:或DJ型经纬仪,也可使用精度相应的电子速测仪。

6.1.2天顶距测量时,依视线长度不同,采用大小不同的特制牌或带有照准标志且目标清楚的单棱镜和组合棱镜。

6.1.3仪器和规牌的高度应使用量测杆测量。6.2仪器检验

6.2.1光电测距仪的检验按ZBD10001中的4.2条的规定执行。6.2.2经纬仪的检验按ZBD10001中的2.5.1条执行,每期作业前应对下列项目进行检验。a.

垂直度盘测微器行差的测定。

垂直度盘指标差的测定。

天顶距观测一测回中误差的测定。c.

d.水平轴中心至照推部底部间距的测定。6.2.3量测杆的检验

分米分划刻度误差的测定。

量测杆零点差的测定。

量测杆水准器安置正确性的检校。c

6.2.4规牌的检验

牌三线平行及图形对称性的检验。a.

牌水平中线至座底部间距的测定。b.

7高程导线测量

7.1高程导线测量,依据测区的地形、气象、仪器设备及技术力量情况,采用直返规或中点单方法。7.2两导线水准点间的高差不能直接测量时,可在导线水准点间选定若干转点,对导线水准点之间的高差分段测量。转点应使用钉有帽钉的木椿或其他顶面凸出的固定点做标志。7.3直返往测和返测均需独立测量边长和天顶距。中点单规每站均须变换棱镜和牌高度分两组测量边长和天顶距。边长和天预距的测量程序规定如下:直返靓:

往测:测量边长一测量天顶距

返测:测量天顶距—→测量边长中点单:一组:

测量边长—→测量天顶距

二组:测量天顶距—→测量边长7.4高程导线测量须在呈象稳定、清晰的条件下进行。晴天应在日出后2h和日落前2h之间进行测量。夏天太阳中天前后,大气瑞流严重,呈象不稳定时,不宜测量。7.5仪器高、棱镜高和规牌高应在测前和测后用量测杆两次测量。量测杆要保持竖直,估读至0.5mm:两次测量互差不得大于1mm。

7.6工作间歇,最好能在导线水准点上结束观测。当以转点作为间歇点时,转点应是牢固的固定点。7.7边长测量

7.7.1各等级高程导线每条边长单向测量的测回数,三等不应少于三测回,四等和等外不应少于两测回。

边长测量每测回为照准一次读数四次。等外高程导线测量一测回可以读数两次。7.7.23

7.7.3高程导线边长测量使用不同等级的测距仪,观测值的限差不应大于表7的规定。639

iiKAoNiKAca

仪器级别

DZ/T 0034-92

一测回读数较差

注:①表中α、b为仪器的标称精度常数。②计算斜距较差时,应使用相同视线高度的斜距值。7.7.4气象数据的测定按表8规定。表8

高程导线

三、四等

温度、℃

最小读数

注:表中g为气压表最小分划格值(mmHg或hPa)7.7.5边长测量的作业要求

严格执行仪器说明书规定的操作程序。测距前应检查电源电压是否符合要求。测回平均值较差

气压,

往返(或两组)斜距较差

V2(a-+b. 5-10-6)

气象数据的取用

测边两端平均值

测站端的数据

作业开始前,应使测距仪与周围温度相适应。测距时应使用电照准,试测后再正式测量。测距时选用的棱镜应与鉴定时使用的一致晴天作业仪器应打伞遮阳,严禁将测距仪照准头对向太阳。测线方向上不应有多余的反光棱镜。7.7.6光电测距测得的边长应进行加常数、乘常数、周期误差及气象改正。改正方法可根据测距仪的性能和精度要求,在仪器上预置或采用计算方法。7.7.7斜距的归算

当测距时光轴与观测天顶距视线不平行时,应将所测斜距归算到天顶距视准线方向上。直返7.7.7. 1

观测的斜距应归算到同方向第一组天顶距方向;中点单每组观测的斜距,应归算到本组天顶距观测方向。按式(1)进行计算。

S' -s+e-cosz

e ( - l2) - (it - t2)

式中: S,2-

观测的斜距和天顶距;

经纬仪高和靓牌高;

一测距仪高和棱镜高。

(1)

7.7.7.2中点单观测时,应将第二组观测的斜距(已归算到本组天顶距方向)按式(2)归算到第一组天顶距方向。然后计算两组观测斜距较差,其值应符合7.7.3条的规定。S,\-s,' +e-cosz.

e =(l - l2) (i i2)

...( 2)

DZ/T 0034- 92

一已归算到第二组天顶距方向的斜距;式中:S—

Z,——-第组天顶距;

第一组观测天顶距的经纬仪高和牌高;i2,l2-第二组观测天顶距的经纬仪高和靓牌高。7.7.7.3直返靓观测时,应将返测的斜距(已归算到返测第-一组天顶距方向)按式(3)归算到往测第-组天顶距方向。往返观测的斜距之差应符合7.7.3条的规定。S\=s,' + e· cosz,

e(l + t) - (+i)

一已归算到返测第一组天顶距方向的斜距;式中:S,—

Z,-—往测第一组天顶距;

-往测第一组观测天顶距的经纬仪高和靓牌高;i2,12返测第一组观测天顶距的经纬仪高和规牌高。7.8天顶距测量

7.8.1三、四等和等外高程导线天顶距测量,均须采用经纬仪中丝法。7.8.2直返战往(或返)测和中点单每组天顶距观测的测回数及各项限差,按表9规定执行。表9

测回数

两次读数互差(\)

各测回互差(\)

指标差互差(\)

注:各测回指标差互差按同一方向比较。DJ

7.8.3直返规三、四等高程导线往(或返)测天顶距均须分两组观测,每组观测的测回数为表9规定的二分之。等外高程导线往(或返)测天顶距,可按表9规定的测回数观测一组。7.8.4直返靓往(或返)测两组天顶距测量,应分别照准靓牌标志中心和上缘,或改变规牌高度在牌高、低两个位置照准靓牌标志中心进行观测。当使用反光棱镜做标志时,两组观测须分别在棱镜高、低两个位置上进行。

规牌或棱镜高、低两个位置高度差,一般不应小于0.05m,不得大于0.3m。7.8.5中点单每组天顶距观测程序按表10规定执行。三、四等高程导线每次后视或前视的测回数,均为表9规定的二分之一。每组天顶距的观测值取两次后视或前视的平均值。641

HiKAoNiKAca

三、四等

高差计算

DZ/T 0034—92

天顶距观测程序

(1)后视—(2)前视(3)前视(4)后视(1)前视→(2)后视-→(3)后视—(4)前视(1)后视-)(2)前视

(1)前视→(2)后视

8.1直返舰和中点单每测站两组观测的高差之差和直返往返观测的高差之差,不应超过表11的规定。

注:S为视线长度,以km为单位。两组高差之差

±12/s

±20Vs

往返高差之差

±35/s

±45Vs

8.2直返靓观测时,应将往(或返)测第二组观测的天顶距,按式(4)归算到第一组观测天顶距的视线方向上。

e*sinZ?

z2 =z2 +

e =12 — ,

-第二组观测的天顶距;

式中: 2.—

已归算到第一组天顶距方向线上的斜距观測值;S

,—第一组、第二组观测天预距的靓牌高;0--206265\。

8.3直返规高差计算

(4)

8.3.1用归算到第一组天顶距方向的边长和该方向上的两组天顶距观测值,按式(5)分别计算往(或返)测两组观测的高差h,按式(6)计算两组观测的高差之差△和高差平均值h,△值不得大于表11的规定。

h = S. cosz +

·(S.sinz)2+i

Ah— h2

I(h, + hz)

(5)

式中;Z-

hi,h2-

DZ/T 0034-92

第一组天项距方向上的天顶距观测值:归算到第一组天顶距方向上的边长;分别表示观测第一组天顶距时的仪器高和靓牌高;折光系数;

测区地球平均曲率半径:

分别表示由式(5)计算的第一组和第二组高差8.3.2往返高差平均值h\按式(7)计算。往测和返测高差之差Ah按式(8)计算。△h值不得超过表11的规定。

(h'i -h'z)

Ah =h'r +h'2

式中:h1,h'2-分别表示由(6)式计算的往测和返测的高差平均值。8.4中点单高差计算

(8)

前、后视两置点间的高差h按式(9)计算。两组观测的高差之差△及高差平均值5按式(10)计算。△值不得超过表11的规定。hu - S, · cosz, - S+ cosZ+ +s[(S, sinz,)2 -- (S+ sinz,)°] +I. ,..Ah,—n

式中:脚标i,分别表示后视和前视;S-归算后的斜距;

Z—天顶距的观测值;

规牌高;

R-测区地球平均曲率半径;

(h,+h2)

分别表示由式(9)计算的两置靓点间第一组和第二组高差。8.5每测段的高差应加入下列改正。量测杆长度和零点差改正。

正常水准面不平行改正。

高山地区如有垂线偏差和重力异常资料,应进行垂线偏差和重力异常改正。9观测成果的精度计算

每测区应按(11)式计算天顶距一测回观测值中误差M,其计算值应符合4.3条的规定。9.1

M. =± N N(m-1)

式中:Z.—天顶距组各测回观测值;lEZ.i 1,2.m

HiKAoNiKAca

.(9)

(11)

·每组天顶距观测测回数;

N—测区天顶距观测总组数。

DZ/T 0034---92

9.2当测区直返靓测边数的2倍和中点单靓测站数之和不小于20时,按(12)式计算每公里高差中数的偶数中误差M,其计算值应符合4.2条的规定。综合式:

直返规:

中点单规:

/4N,M, + N.M2?

式中△—…-每测站两组高差之差,mmS-一直返测边长度,km;

L—-中点单靓前、后视距离之和,km;N,——直返规测边数;

N2-—中点单测站数。

如高程导线仅用直返规或中点单靓测量时,分别按(12-1)式或(12-2)式计算。(12)

(12-1)

(12-2)

9.3当测区高程导线网的环线和附合路线数之和不小于20时,应按(13)式计算每公里高差中数的全中误差Mw,其计算值应符合4.2条的规定。Mw→

武中:W.—环线和附合路线闭合差,mm;N-—测区环线和附合路线数之和;F--环线或附合路线长度,km。

9.4观测成果的重测与取舍

9.4.1边长和天顶距一测回读数互差超过表7和表9的规定,应及时重测。测回差和指标差超限,应重测有关测回。重测应在组测回完成后进行。重测的测回数不得大于每组规定测回数的二分之·,否则,该组重测

9.4.2直返靓往返斜距或中点单靓两组斜距较差超过表7的规定,应先对可靠性较差的往(或返)测边长或两组中-组的边长进行重测。如重测后往、返或两组边长较差在限差以内,取用重测结果。如重测后往、返或两组较差仍超限,须重测另组成果,取用在限差内的往,返或两组成果。9.4.3直返战或中点单两组高差之差或直返规往返高差之差超过表11的规定,应先就可靠性较差的组或测站进行重测,如重测后两组高差之差或往返高差之差在限差以内,取用重测成果,如仍超限,须重测另一组或另一站成果。

9.4.4环线或附合路线闭合差及检查已测测段高差之差超过表3的规定,应先就可靠性较差的测站进行重测,如重测后达到表3的规定,取用重测成果。如仍超限,继续重测可靠性较差的其他测站。一条路线重测站数不得超过该路线总站数的二分之一,否则重测该路线9.4.5在天顶距和斜距测量中,因读记错误,测错目标,碰动仪器或因某种原因未测完的测回,均可立即重新测量,而不算作重测测回。10观测成果的记录、整理及上交资料10.1观测成果的记录与整理

DZ/T 0034—92

10.1.1切原始的观测值和记事项目,必须现场直接记录于手簿中。手簿应编号,在首页绘出高程导线路线图。记录中间不留空贡,不得撕毁。10.1.2观测成果应按观测顺序进行记录,一个观测方向观测成果不应跨两本手簿。10.1.3外业原始观测和记事项目的文字与数字,应力求清晰端正,不得潦草模糊。10.1.4天顶距观测的秒值和距离测量的厘米及其以下数字不得划改。其它原始记录,如有错误应以单线划去,在其上方写出正确的文字或数据,并在备注栏中注明原因,不得随意擦拭与涂改。同一测回内的观测数据不得有两个相关的原始数据连环涂改。“-组观测值的相同位数,不得相关划改。10.1.5外业测量采用电子记录,应执行ZBA76003的有关规定。10.1.6记录,计算应执行表12规定的取位标准。表12

斜距,mm

天顶距

仪器高靓标高,mm

高差,mm

10.2提交资料

读数记录

计算取位

成果取用

个测区高程导线测量结束后,须按外业成果的要求,清点整理,编制目录,开列清单,上交资料如下:

高程导线路线图;

导线水准点点之记;

导线水准点标志委托保管书;

测距仪、经纬仪及其附件检验资料;高程导线测量手薄:

导线水准点成果表;

各项计算资料;

检查验收报告:

技术总结。

TiKAoNiKAca-

DZ/T 0034-92

附录A

规牌的规格

(补充件)

A1战牌用铝或其他轻金属材料制造。战牌底边装一固定牌座,可插入经纬仪基座,其结构见图A1。靓牌图案可采用放射状三角形,也可采用“田”字形,见图A2。A2

A3规牌的大小依视线长度而定。一般视线长度小于1km时,宜采用0.3m×0.2m的矩形牌,当视线长度大于1km时,可采用0.4m×0.3m的矩形靓牌。A4规牌及其图案须符合以下技术要求:a.

靓牌的两对角线长度相等且平分;战牌的上缘、下缘和水平中线相互平行,规牌的图形对其中心对称;

牌座轴线与牌水平中线垂直,并与竖向中线重合。O

mrarog

b.牌座

DZ/T0034-—92

图A2靓牌图形

附录B

量测杆的规格

(补充件)

量测杆用铝合金或其他轻金属材料制造,内管为尺杆,可在外管内拉动伸缩。B1

量测杆外管下部为正圆锥底座,顶杆为圆柱状,顶面为球形。底座和顶杆用合金钢材料制造。内杆表面牢固装贴毫米级分划尺,分划尺的范围为1.05m至2.00m。量测杆的结构见图B1。

量测杆的加工,应达到以下技术要求:内杆抽动拉力一般为1.2士0.2kg;b.

量杆分划误差应小于0.2mm;

分划尺零点差(即定位差)应小于1.0 mm。617

iikAoNiKAca

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。