GB 16993-1997

基本信息

标准号: GB 16993-1997

中文名称:防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

发布日期:1997-09-19

实施日期:1998-05-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:204237

相关标签: 防止 船舶 货舱 封闭 缺氧 危险 作业 安全 规程

标准分类号

标准ICS号:社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>运输>>03.220.40水路运输

中标分类号:公路、水路运输>>公路、水路运输综合>>R09卫生、安全、劳动保护

关联标准

替代情况:JT 135-1994

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:平装16开, 页数:9, 字数:13千字

标准价格:10.0 元

相关单位信息

首发日期:1997-09-19

复审日期:2004-10-14

起草单位:交通部标准计量研究所

发布部门:国家技术监督局

主管部门:交通部

标准简介

本标准规定了作业人员及其他有关人员进入易发生缺氧窒息事故货舱和其他封闭舱室时的安全技术要求。本标准适用于从事运输、装卸和贮存易造成缺氧窒息事故货物的船舶及封闭舱。 GB 16993-1997 防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程 GB16993-1997 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

GB 16993-1997

本标准参考了日本劳动省发布的法规《酸素欠乏等防止规则》和我国相关标准GB8958—88《缺氧危险作业安全规程》的安全指导原则,在长期科研和实践的基础上,根据我国交通运输行业的特点和实际而编制完成。

本标准在实施过程中涉及的主管机关和职能部门的分工,在交通部(86)交劳字62号和交通部(86)交水监字755号文件中已有明确规定。本标准从生效之日起,同时代替JT135--94。本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是提示的附录。本标准由中华人民共和国交通部提出并归口。本标准起草单位:交通部标准计量研究所、烟台港务管理局。本标准主要起草人:胡焕秀、段立军、郭琦贵、李伟、王德生。17

1范围

中华人民共和国国家标准

防止船舶货舱及封闭舱缺氧

危险作业安全规程

Safety regulations for working under hazardouscondition of the oxygen deficiency in the cargohoids and closed compartments of shipsGB 16993-1997

本标准规定了作业人员及其他有关人员进入易发生缺氧室息事故货舱和其他封闭舱室时的安全技术要求。

本标准适用于从事运输、装卸和贮存易造成缺氧室息事故货物的船舶及封闭舱。2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB12301—91船舱内非危险货物产生有害气体的检测方法3定义

本标准采用下列定义。

3.1缺氧oxygendeficiency

指空气中的氧气浓度低于18%的状态。(GB8958—88中2.1)3.2缺氧症 symptom of oxygen deficiency指由于吸入缺氧空气而引起的症状[缺氧症的主要症状见本标准附录A(提示的附录))。4安全要求

4.1空气质量要求

4.1.1舱内空气中的氧气浓度始终不得低于18%。4.1.2舱内空气中的二氧化碳浓度始终不得高于1%。4.2通风换气

4.2.1船舶应对装有易造成缺氧危险货物的货舱及其相关处(如人孔等)进行有效地通风换气,为进舱作业人员提供安全作业环境,常见易造成缺氧危险货物的品种见附录B(提示的附录)。4.2.2因故暂停作业、封舱的货舱在重新作业前,必须重新进行有效的通风换气。4.2.3对有多层货舱的船舶,在进入不同货舱作业时,必须分别进行通风换气。对于深层货舱尤其要充分的通风换气。

4.2.4进入自然通风换气效果不好的舱室或封闭时间较长的舱室(如空舱、水舱、锚链舱、边舱、双层底、油舱和浮简舱等)必须采用机械通风。国家技术监督局1997-09-19批准18

1998-05-01实施

4.2.5清舱作业前,应通风换气。GB 16993—1997

4.2.6严禁使用纯氧通风换气。对可能存在可燃、可爆气体的舱室使用机械通风时,应采用防爆通风机械。

4.2.7采用二氧化碳气体灭火的货舱,应进行有效的通风换气。4.3空气检测

4.3.1检测方法类型

a)现场检测可采用便携式氧气检测仪和二氧化碳检测仪进行检测,b)实验室检测应采用GB12301气相色谱分析法进行检测。4.3.2对于装有原木、粮食等一类易造成缺氧室息事故的货舱,当工人进舱前和工人在舱内作业期间,应检测舱内空气质量。

4.3.3船舱通风换气后,应检测舱内空气中氧气、二氧化碳的浓度。尤其要注意检测舱室底部、角落的氧气、二氧化碳的浓度,检测结果达不到4.1的规定时,应继续通风换气,直至检测结果达到标准,作业人员方可下舱工作。未确认舱内空气符合4.1的规定时,严禁人员进舱作业。4.3.4检测人员应尽量采用不下舱的检测方法,当必须进舱或进人孔内检测或采样时,检测人员必须佩戴自给式空气呼吸器进舱,严禁佩戴过滤式防毒面具。4.3.5应做好检测记录,记录应包括以下内容:a)船名、国籍、航线、到达港、到港日期和时间,b)货种名称、数量、舱内货物装载情况、开舱通风换气情况;c)检测日期、时间、气象条件、仪器、检测方法、检测点位置、被检舱室的舱容量及编号,d)检测结果、检测人员姓名,

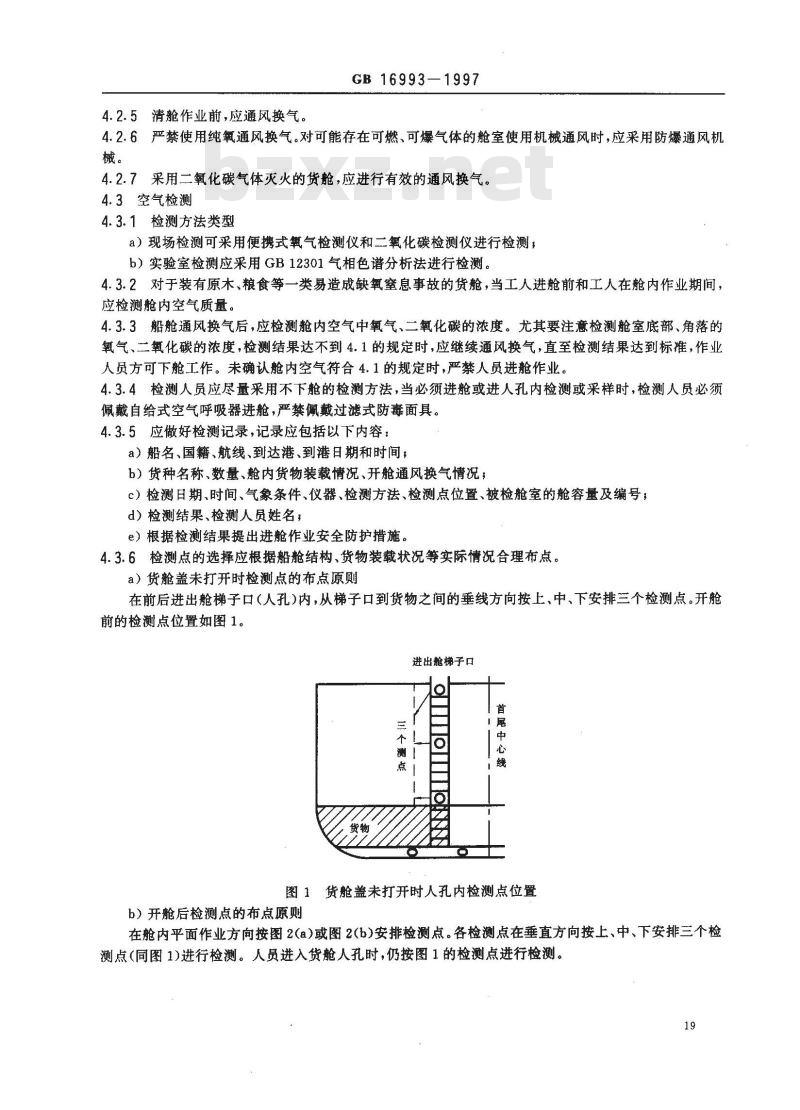

e)根据检测结果提出进舱作业安全防护措施。4.3.6检测点的选择应根据船舱结构、货物装载状况等实际情况合理布点。a)货舱盖未打开时检测点的布点原则在前后进出舱梯子口(人孔)内,从梯子口到货物之间的垂线方向按上、中、下安排三个检测点。开舱前的检测点位置如图 1。

进出舱梯子口

图1货舱盖未打开时人孔内检测点位置b)开舱后检测点的布点原则

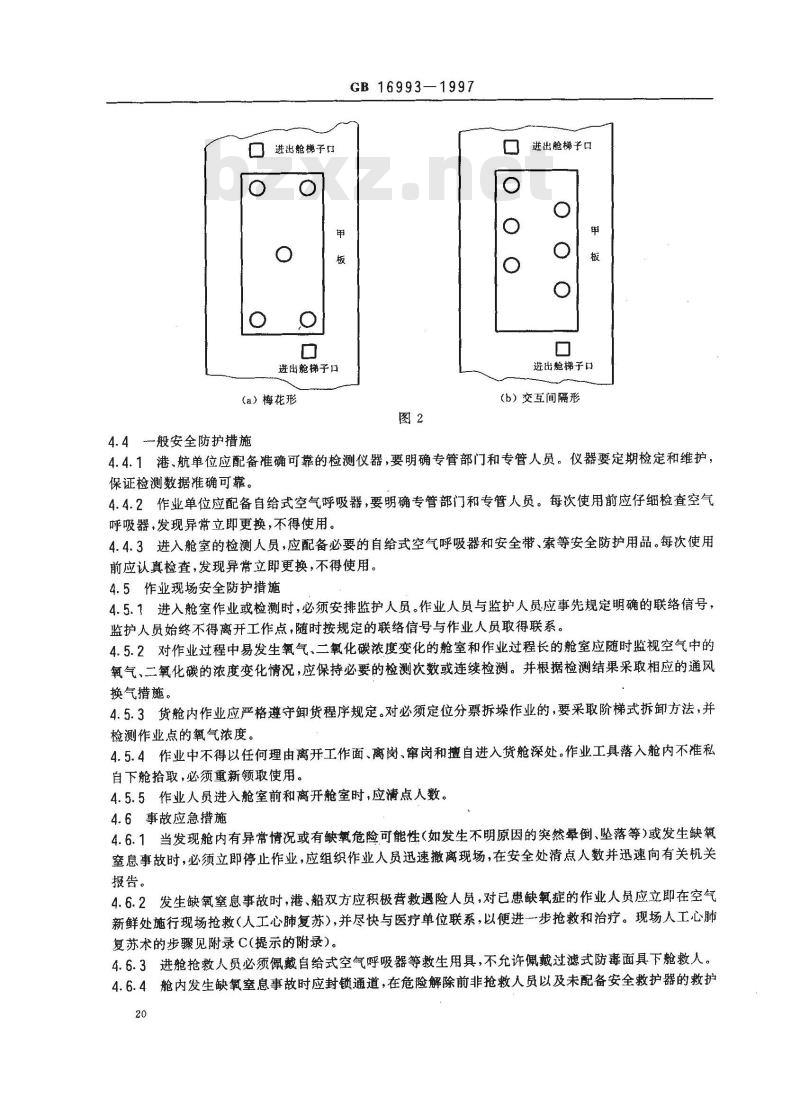

在舱内平面作业方向按图2(a)或图2(b)安排检测点。各检测点在垂直方向按上、中、下安排三个检测点(同图1)进行检测。人员进入货舱人孔时,仍按图1的检测点进行检测。19Www.bzxZ.net

口进出舱梯子口

进出舱梯子口

(a)梅花形

GB16993—1997

口进出舱梯子口

进出舱梯子口

(b)交互间隔形

4.4一般安全防护措施

4.4.1港、航单位应配备准确可靠的检测仪器,要明确专管部门和专管人员。仪器要定期检定和维护,保证检测数据准确可靠。

4.4.2作业单位应配备自给式空气呼吸器,要明确专管部门和专管人员。每次使用前应仔细检查空气呼吸器,发现异常立即更换,不得使用。4.4.3进入舱室的检测人员,应配备必要的自给式空气呼吸器和安全带、索等安全防护用品。每次使用前应认真检查,发现异常立即更换,不得使用。4.5作业现场安全防护措施

4.5.1进入舱室作业或检测时,必须安排监护人员。作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号,监护人员始终不得离开工作点,随时按规定的联络信号与作业人员取得联系。4.5.2对作业过程中易发生氧气、二氧化碳浓度变化的舱室和作业过程长的舱室应随时监视空气中的氧气、二氧化碳的浓度变化情况,应保持必要的检测次数或连续检测。并根据检测结果采取相应的通风换气措施。

4.5.3货舱内作业应严格遵守卸货程序规定。对必须定位分票拆垛作业的,要采取阶梯式拆卸方法,并检测作业点的氧气浓度。

4.5.4作业中不得以任何理由离开工作面、离岗、窜岗和擅自进入货舱深处。作业工具落入舱内不准私自下舱拾取,必须重新领取使用。4.5.5作业人员进入舱室前和离开舱室时,应清点人数。4.6事故应急措施

4.6.1当发现舱内有异常情况或有缺氧危险可能性(如发生不明原因的突然晕倒、坠落等)或发生缺氧室息事故时,必须立即停止作业,应组织作业人员迅速撤离现场,在安全处清点人数并迅速向有关机关报告。

4.6.2发生缺氧室息事故时,港、船双方应积极营救遐险人员,对已患缺氧症的作业人员应立即在空气新鲜处施行现场抢救(人工心肺复苏),并尽快与医疗单位联系,以便进一一步抢救和治疗。现场人工心肺复苏术的步骤见附录C(提示的附录)。4.6.3进舱抢救人员必须佩戴自给式空气呼吸器等救生用具,不允许佩戴过滤式防毒面具下舱救人。4.6.4舱内发生缺氧室息事故时应封锁通道,在危险解除前非抢救人员以及未配备安全救护器的救护20

人员不得进入事故现场。

4.7安全教育与培训

GB 16993--1997

各港、航单位应对作业人员和作业负责人进行必要的安全教育和预防缺氧室息事故的技术培训。4.7.1—般作业人员的教育内容

4.7.1.1缺氧症的主要症状,预防舱内缺氧室息事故的措施和安全作业注意事项。4.7.1.2自给式空气呼吸器及其他安全防护用品的正确佩戴、使用知识。4.7.1.3事故现场的应急措施及现场抢救(人工心肺复苏)知识。4.7.2作业负责人的培训内容

4.7.2.1与缺氧作业有关的法规。缺氧室息事故发生的原因,缺氧症的主要症状,预防舱内缺氧室息事故的方法和措施。4.7.2.2

3事故现场应急抢救措施及人工心肺复苏技术。4.7.2.3

自给式空气呼吸器和其他安全防护用品的使用、检查和维修、保养技术。4.7.2.4

4.7.2.5仪器的使用方法及氧气、二氧化碳的检测方法。21

氧浓度,%

16~12

GB16993--1997

附录A

(提示的附录)

急性缺氧症的主要表现

症状表现

呼吸量和脉搏增加,注意力减退,失脚跌,头痛、眩晕、恶心、脸上发热、耳鸣等呼吸不规则,兴奋或动作不准确,酒醉状,手脚受伤、出血无痛觉,情绪喜怒无常,发(唇垦紫色,指甲呈暗紫色),短时间吸人这个浓度的氧会出现眩晕,导致高空坠落事故,时间长了会陷于意识不清

恶心、呕吐,不能站立、行走或爬行,眼前发黑,意识到危险却无力行走而不能离开,可在短时间内濒于死亡

吸一口气便会昏倒。呼吸呈痉挛喘信状以致停止呼吸。如果不及时供应充足的氧气,血管运动中枢麻痹,心跳停止而死亡附录B

(提示的附录)

常见易造成缺氧案息事故的非危险货物品种举例B1原木、原木加工的板材和木屑等B2粮食

B2.1谷物:大米、小米、玉米、稻谷、小麦、大麦、养麦等。B2.2豆类:大豆、蚕豆、花生等。B3金属材料、钢铁、铜材、废钢铁等B4煤炭

B5金属原料、铁矿石、锌矿石、铜矿石等B6食糖

B7化肥

B8水果、蔬菜、蔗渣

B9惰性气体

B10干冰(用于冷藏)

禽、畜饲料

酒类、酱油等

GB16993-—1997

附录C

(提示的附录)

现场人工心肺复苏术的步骤

现场人工心肺复苏是指在作业现场用人工的方法重新建立和恢复心肺的有效输出和肺的功能换气。主要为徒手抢救操作,在许多场合这是唯一实用的有效办法,是争分夺秒抢救生命的宝贵手段。现场心肺复苏术步骤:

1.迅速判定病人是否存在意识(判断神志)。2、高声呼叫其他人前来帮助抢救(呼救)。3.迅速使病人处于仰卧位(放置体位)。4.畅通呼吸道(开放气道)。

5.确定呼吸是否存在。

6.人工呼吸二次(口对口呼吸或口对鼻呼吸)。7.判定心跳是否停止(触摸颈动脉)。8.胸外心脏按压,建立循环。

9.转送医院,继续抢救。

为使一般人员正确掌握和记忆现场抢救方法,国际上通常以英文字母A、B、C表示现场心肺复苏的过程。

A(Assessment十Airway):判定有无意识→开放气道→保持气道畅通。为前述的第1~5项。判定有无意识:呼叫,取仰卧位。如果病人昏迷,实施畅通呼吸道。畅通呼吸道:头后仰。举颌、举额、抬颈。解除呼吸道梗阻。如有异物梗阻:冲击胸骨,拍击背部,夹取口腔异物。

B(Breathing):判断有无呼吸,如呼吸停止,继续维持头后仰,实施人工呼吸,为前述的第6项。人工呼吸:口对口呼吸(成人)。口对鼻呼吸(口腔有异物)。

C(Circulation):判定有无脉搏,如果颈动脉无搏动,且无呼吸无意识,应实施胸外心脏按压。为前述的第7~8项。

胸外心脏按压:正确的按压部位、姿势,手法。胸部按压与人工呼吸的比例为15:2。按下时间与放松时间各占50%。

按压频率:80~~100次/min。

按下距离:3.5~5.0cm。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准参考了日本劳动省发布的法规《酸素欠乏等防止规则》和我国相关标准GB8958—88《缺氧危险作业安全规程》的安全指导原则,在长期科研和实践的基础上,根据我国交通运输行业的特点和实际而编制完成。

本标准在实施过程中涉及的主管机关和职能部门的分工,在交通部(86)交劳字62号和交通部(86)交水监字755号文件中已有明确规定。本标准从生效之日起,同时代替JT135--94。本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是提示的附录。本标准由中华人民共和国交通部提出并归口。本标准起草单位:交通部标准计量研究所、烟台港务管理局。本标准主要起草人:胡焕秀、段立军、郭琦贵、李伟、王德生。17

1范围

中华人民共和国国家标准

防止船舶货舱及封闭舱缺氧

危险作业安全规程

Safety regulations for working under hazardouscondition of the oxygen deficiency in the cargohoids and closed compartments of shipsGB 16993-1997

本标准规定了作业人员及其他有关人员进入易发生缺氧室息事故货舱和其他封闭舱室时的安全技术要求。

本标准适用于从事运输、装卸和贮存易造成缺氧室息事故货物的船舶及封闭舱。2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB12301—91船舱内非危险货物产生有害气体的检测方法3定义

本标准采用下列定义。

3.1缺氧oxygendeficiency

指空气中的氧气浓度低于18%的状态。(GB8958—88中2.1)3.2缺氧症 symptom of oxygen deficiency指由于吸入缺氧空气而引起的症状[缺氧症的主要症状见本标准附录A(提示的附录))。4安全要求

4.1空气质量要求

4.1.1舱内空气中的氧气浓度始终不得低于18%。4.1.2舱内空气中的二氧化碳浓度始终不得高于1%。4.2通风换气

4.2.1船舶应对装有易造成缺氧危险货物的货舱及其相关处(如人孔等)进行有效地通风换气,为进舱作业人员提供安全作业环境,常见易造成缺氧危险货物的品种见附录B(提示的附录)。4.2.2因故暂停作业、封舱的货舱在重新作业前,必须重新进行有效的通风换气。4.2.3对有多层货舱的船舶,在进入不同货舱作业时,必须分别进行通风换气。对于深层货舱尤其要充分的通风换气。

4.2.4进入自然通风换气效果不好的舱室或封闭时间较长的舱室(如空舱、水舱、锚链舱、边舱、双层底、油舱和浮简舱等)必须采用机械通风。国家技术监督局1997-09-19批准18

1998-05-01实施

4.2.5清舱作业前,应通风换气。GB 16993—1997

4.2.6严禁使用纯氧通风换气。对可能存在可燃、可爆气体的舱室使用机械通风时,应采用防爆通风机械。

4.2.7采用二氧化碳气体灭火的货舱,应进行有效的通风换气。4.3空气检测

4.3.1检测方法类型

a)现场检测可采用便携式氧气检测仪和二氧化碳检测仪进行检测,b)实验室检测应采用GB12301气相色谱分析法进行检测。4.3.2对于装有原木、粮食等一类易造成缺氧室息事故的货舱,当工人进舱前和工人在舱内作业期间,应检测舱内空气质量。

4.3.3船舱通风换气后,应检测舱内空气中氧气、二氧化碳的浓度。尤其要注意检测舱室底部、角落的氧气、二氧化碳的浓度,检测结果达不到4.1的规定时,应继续通风换气,直至检测结果达到标准,作业人员方可下舱工作。未确认舱内空气符合4.1的规定时,严禁人员进舱作业。4.3.4检测人员应尽量采用不下舱的检测方法,当必须进舱或进人孔内检测或采样时,检测人员必须佩戴自给式空气呼吸器进舱,严禁佩戴过滤式防毒面具。4.3.5应做好检测记录,记录应包括以下内容:a)船名、国籍、航线、到达港、到港日期和时间,b)货种名称、数量、舱内货物装载情况、开舱通风换气情况;c)检测日期、时间、气象条件、仪器、检测方法、检测点位置、被检舱室的舱容量及编号,d)检测结果、检测人员姓名,

e)根据检测结果提出进舱作业安全防护措施。4.3.6检测点的选择应根据船舱结构、货物装载状况等实际情况合理布点。a)货舱盖未打开时检测点的布点原则在前后进出舱梯子口(人孔)内,从梯子口到货物之间的垂线方向按上、中、下安排三个检测点。开舱前的检测点位置如图 1。

进出舱梯子口

图1货舱盖未打开时人孔内检测点位置b)开舱后检测点的布点原则

在舱内平面作业方向按图2(a)或图2(b)安排检测点。各检测点在垂直方向按上、中、下安排三个检测点(同图1)进行检测。人员进入货舱人孔时,仍按图1的检测点进行检测。19Www.bzxZ.net

口进出舱梯子口

进出舱梯子口

(a)梅花形

GB16993—1997

口进出舱梯子口

进出舱梯子口

(b)交互间隔形

4.4一般安全防护措施

4.4.1港、航单位应配备准确可靠的检测仪器,要明确专管部门和专管人员。仪器要定期检定和维护,保证检测数据准确可靠。

4.4.2作业单位应配备自给式空气呼吸器,要明确专管部门和专管人员。每次使用前应仔细检查空气呼吸器,发现异常立即更换,不得使用。4.4.3进入舱室的检测人员,应配备必要的自给式空气呼吸器和安全带、索等安全防护用品。每次使用前应认真检查,发现异常立即更换,不得使用。4.5作业现场安全防护措施

4.5.1进入舱室作业或检测时,必须安排监护人员。作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号,监护人员始终不得离开工作点,随时按规定的联络信号与作业人员取得联系。4.5.2对作业过程中易发生氧气、二氧化碳浓度变化的舱室和作业过程长的舱室应随时监视空气中的氧气、二氧化碳的浓度变化情况,应保持必要的检测次数或连续检测。并根据检测结果采取相应的通风换气措施。

4.5.3货舱内作业应严格遵守卸货程序规定。对必须定位分票拆垛作业的,要采取阶梯式拆卸方法,并检测作业点的氧气浓度。

4.5.4作业中不得以任何理由离开工作面、离岗、窜岗和擅自进入货舱深处。作业工具落入舱内不准私自下舱拾取,必须重新领取使用。4.5.5作业人员进入舱室前和离开舱室时,应清点人数。4.6事故应急措施

4.6.1当发现舱内有异常情况或有缺氧危险可能性(如发生不明原因的突然晕倒、坠落等)或发生缺氧室息事故时,必须立即停止作业,应组织作业人员迅速撤离现场,在安全处清点人数并迅速向有关机关报告。

4.6.2发生缺氧室息事故时,港、船双方应积极营救遐险人员,对已患缺氧症的作业人员应立即在空气新鲜处施行现场抢救(人工心肺复苏),并尽快与医疗单位联系,以便进一一步抢救和治疗。现场人工心肺复苏术的步骤见附录C(提示的附录)。4.6.3进舱抢救人员必须佩戴自给式空气呼吸器等救生用具,不允许佩戴过滤式防毒面具下舱救人。4.6.4舱内发生缺氧室息事故时应封锁通道,在危险解除前非抢救人员以及未配备安全救护器的救护20

人员不得进入事故现场。

4.7安全教育与培训

GB 16993--1997

各港、航单位应对作业人员和作业负责人进行必要的安全教育和预防缺氧室息事故的技术培训。4.7.1—般作业人员的教育内容

4.7.1.1缺氧症的主要症状,预防舱内缺氧室息事故的措施和安全作业注意事项。4.7.1.2自给式空气呼吸器及其他安全防护用品的正确佩戴、使用知识。4.7.1.3事故现场的应急措施及现场抢救(人工心肺复苏)知识。4.7.2作业负责人的培训内容

4.7.2.1与缺氧作业有关的法规。缺氧室息事故发生的原因,缺氧症的主要症状,预防舱内缺氧室息事故的方法和措施。4.7.2.2

3事故现场应急抢救措施及人工心肺复苏技术。4.7.2.3

自给式空气呼吸器和其他安全防护用品的使用、检查和维修、保养技术。4.7.2.4

4.7.2.5仪器的使用方法及氧气、二氧化碳的检测方法。21

氧浓度,%

16~12

GB16993--1997

附录A

(提示的附录)

急性缺氧症的主要表现

症状表现

呼吸量和脉搏增加,注意力减退,失脚跌,头痛、眩晕、恶心、脸上发热、耳鸣等呼吸不规则,兴奋或动作不准确,酒醉状,手脚受伤、出血无痛觉,情绪喜怒无常,发(唇垦紫色,指甲呈暗紫色),短时间吸人这个浓度的氧会出现眩晕,导致高空坠落事故,时间长了会陷于意识不清

恶心、呕吐,不能站立、行走或爬行,眼前发黑,意识到危险却无力行走而不能离开,可在短时间内濒于死亡

吸一口气便会昏倒。呼吸呈痉挛喘信状以致停止呼吸。如果不及时供应充足的氧气,血管运动中枢麻痹,心跳停止而死亡附录B

(提示的附录)

常见易造成缺氧案息事故的非危险货物品种举例B1原木、原木加工的板材和木屑等B2粮食

B2.1谷物:大米、小米、玉米、稻谷、小麦、大麦、养麦等。B2.2豆类:大豆、蚕豆、花生等。B3金属材料、钢铁、铜材、废钢铁等B4煤炭

B5金属原料、铁矿石、锌矿石、铜矿石等B6食糖

B7化肥

B8水果、蔬菜、蔗渣

B9惰性气体

B10干冰(用于冷藏)

禽、畜饲料

酒类、酱油等

GB16993-—1997

附录C

(提示的附录)

现场人工心肺复苏术的步骤

现场人工心肺复苏是指在作业现场用人工的方法重新建立和恢复心肺的有效输出和肺的功能换气。主要为徒手抢救操作,在许多场合这是唯一实用的有效办法,是争分夺秒抢救生命的宝贵手段。现场心肺复苏术步骤:

1.迅速判定病人是否存在意识(判断神志)。2、高声呼叫其他人前来帮助抢救(呼救)。3.迅速使病人处于仰卧位(放置体位)。4.畅通呼吸道(开放气道)。

5.确定呼吸是否存在。

6.人工呼吸二次(口对口呼吸或口对鼻呼吸)。7.判定心跳是否停止(触摸颈动脉)。8.胸外心脏按压,建立循环。

9.转送医院,继续抢救。

为使一般人员正确掌握和记忆现场抢救方法,国际上通常以英文字母A、B、C表示现场心肺复苏的过程。

A(Assessment十Airway):判定有无意识→开放气道→保持气道畅通。为前述的第1~5项。判定有无意识:呼叫,取仰卧位。如果病人昏迷,实施畅通呼吸道。畅通呼吸道:头后仰。举颌、举额、抬颈。解除呼吸道梗阻。如有异物梗阻:冲击胸骨,拍击背部,夹取口腔异物。

B(Breathing):判断有无呼吸,如呼吸停止,继续维持头后仰,实施人工呼吸,为前述的第6项。人工呼吸:口对口呼吸(成人)。口对鼻呼吸(口腔有异物)。

C(Circulation):判定有无脉搏,如果颈动脉无搏动,且无呼吸无意识,应实施胸外心脏按压。为前述的第7~8项。

胸外心脏按压:正确的按压部位、姿势,手法。胸部按压与人工呼吸的比例为15:2。按下时间与放松时间各占50%。

按压频率:80~~100次/min。

按下距离:3.5~5.0cm。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。