YY/T 1618-2018

基本信息

标准号: YY/T 1618-2018

中文名称:一次性使用人体静脉血样采集针

标准类别:医药行业标准(YY)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

下载大小:3589318

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

YY/T 1618-2018.Single-use needles for human venous blood specimen collection.

1范围

YY/T 1618规定了静脉穿刺端针管公称外径为0.5 mm~0.9 mm一次性使用人体静脉血样采集针(以下简称“采集针")的要求。

YY/T 1618不适用于可见回血- -次性使用人体静脉血样采集针的要求,但鼓励可见回血一-次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注8期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.

GB/T 6682分析实验室用水 规格和试验方法

GB/T 14233.1- -2008医用输液 、输血.注射器具检验方法第1 部分:化学分析方法

GB/T 14233.2- -2005 医用输液 、输血.注射器具检验方法第 2部分:生物学试验方法

GB 15810一次性使用无菌注射器

GB/T 16886.1医疗器 械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验

GB 18279.1医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

GB18280医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求辐射灭菌

GB/T 18457制造 医疗器械用不锈钢针管

YY/T 0296 - -次性使用注射针识别色标

YY/T 0466.1医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第 1部分:通用要求中华人民共和国药典二 部(2015版)

3分类与命名

3.1分类

采集针按其结构分为以下两种型式:

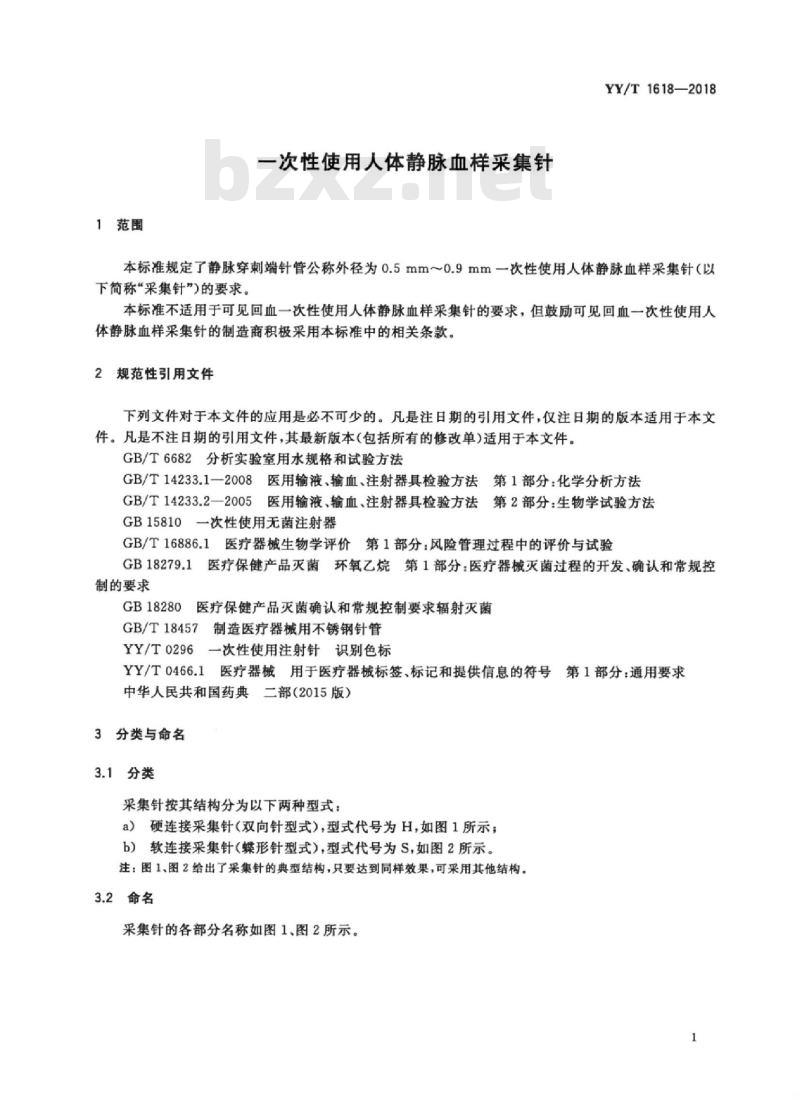

a)硬连接采集针(双向针型式) ,型式代号为H,如图1所示;

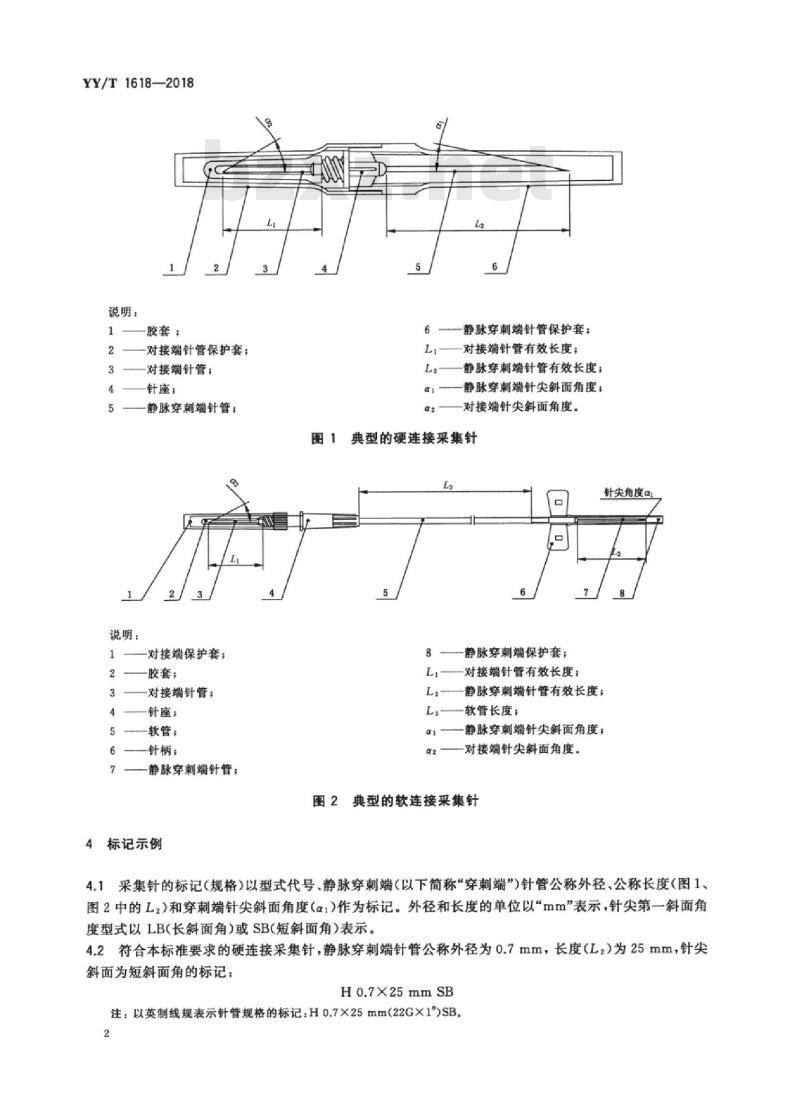

b) 软连接采集针(蝶形针型式) ,型式代号为s,如图2所示. .

注:围1.图2给出了采集针的典型结构,只要达到同样效果,可采用其他结构。

3.2命名

1范围

YY/T 1618规定了静脉穿刺端针管公称外径为0.5 mm~0.9 mm一次性使用人体静脉血样采集针(以下简称“采集针")的要求。

YY/T 1618不适用于可见回血- -次性使用人体静脉血样采集针的要求,但鼓励可见回血一-次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注8期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.

GB/T 6682分析实验室用水 规格和试验方法

GB/T 14233.1- -2008医用输液 、输血.注射器具检验方法第1 部分:化学分析方法

GB/T 14233.2- -2005 医用输液 、输血.注射器具检验方法第 2部分:生物学试验方法

GB 15810一次性使用无菌注射器

GB/T 16886.1医疗器 械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验

GB 18279.1医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

GB18280医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求辐射灭菌

GB/T 18457制造 医疗器械用不锈钢针管

YY/T 0296 - -次性使用注射针识别色标

YY/T 0466.1医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第 1部分:通用要求中华人民共和国药典二 部(2015版)

3分类与命名

3.1分类

采集针按其结构分为以下两种型式:

a)硬连接采集针(双向针型式) ,型式代号为H,如图1所示;

b) 软连接采集针(蝶形针型式) ,型式代号为s,如图2所示. .

注:围1.图2给出了采集针的典型结构,只要达到同样效果,可采用其他结构。

3.2命名

标准图片预览

标准内容

ICS_11.040.20

中华人民共和国医药行业标准

YY/T1618—2018

一次性使用人体静脉血样采集针Single-use needles for human venous blood specimen collection2018-09-28发布

国家药品监督管理局

2019-10-01实施

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。YY/T1618—2018

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由国家药品监督管理局提出。本标准由全国医用注射器(针)标准化技术委员会(SAC/TC95)归口。本标准起草单位:浙江康德莱医疗器械股份有限公司、山东新华安得医疗用品有限公司、上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人:张洪辉、张谦、聂玉才、杜琴、李赞。YY/T1618—2018

一次性使用人体静脉血样采集针与一次性使用真空静脉血样采集容器配套使用,从人体静脉采集血样,作血液分析用。

传统的一次性使用人体静脉血样采集针是不可见回血的,近年来有可见回血的一次性使用人体静脉血样采集针出现在临床中,由于可见回血的一次性使用人体静脉血样采集针有其特殊性,本标准没有给以覆盖。但是本标准建议可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。

胶套回弹力是一项重要的性能指标,起草单位研制了试验机,对胶套回弹力进行测试,并对数据进行了采集、比对,得出了胶套回弹力的基本数据。但是试验机的性能还有待改进,试验数据的漂移范围与设计要求存在一定的差距。鉴于目前的胶套回弹力试验方法及试验机还不成熟,本标准将其试验方法,试验机和胶套回弹力的性能以资料性附录形式的给出,待试验方法、试验设备和要求参数确定后,在本标准修订时将其列为规范性条款。Ⅱ

1范围

一次性使用人体静脉血样采集针YY/T1618—2018

本标准规定了静脉穿刺端针管公称外径为0.5mm~0.9mm一次性使用人体静脉血样采集针(以下简称“采集针”)的要求。

本标准不适用于可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的要求,但鼓励可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法GB/T14233.1一2008医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法GB/T14233.2一2005医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分:生物学试验方法GB15810一次性使用无菌注射器

GB/T16886.1医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验GB18279.1医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求辐射灭菌GB18280

GB/T18457

制造医疗器械用不锈钢针管

5一次性使用注射针识别色标

YY/T0296

YY/T0466.1医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分:通用要求中华人民共和国药典二部(2015版)3分类与命名

3.1分类

采集针按其结构分为以下两种型式:a)硬连接采集针(双向针型式),型式代号为H,如图1所示:b)软连接采集针(蝶形针型式),型式代号为S,如图2所示。注:图1、图2给出了采集针的典型结构,只要达到同样效果,可采用其他结构。3.2命名

采集针的各部分名称如图1、图2所示。1

YY/T1618—2018

说明:

1胶套:

说明:

对接端针管保护套:

对接端针管;

针座;

静脉穿刺端针管;

对接端保护套:

胶套:

对接端针管:

针座:

软管:

针柄:

静脉穿刺端针管:

4标记示例

静脉穿刺端针管保护套;

对接端针管有效长度:

静脉穿刺端针管有效长度;

静脉穿刺端针尖斜面角度:

对接端针尖斜面角度。

典型的硬连接采集针

静脉穿刺端保护套;

针尖角度α

对接端针管有效长度;

静脉穿刺端针管有效长度:

软管长度:

静脉穿刺端针尖斜面角度:

对接端针尖斜面角度。

图2典型的软连接采集针

4.1采集针的标记(规格)以型式代号、静脉穿刺端(以下简称“穿刺端\)针管公称外径、公称长度(图1、图2中的L。)和穿刺端针尖斜面角度(α1)作为标记。外径和长度的单位以“mm”表示,针尖第一斜面角度型式以LB(长斜面角)或SB(短斜面角)表示。4.2符合本标准要求的硬连接采集针,静脉穿刺端针管公称外径为0.7mm,长度(L.)为25mm,针尖斜面为短斜面角的标记:

Ho.7X25mmSB

注:以英制线规表示针管规格的标记:H0.7×25mm(22G×1\)SB2

5材料

制造采集针的针管应采用符合GB/T18457的要求。5.1

采集针与人体接触的组件(包括润滑剂),还应符合第7章和第8章的要求。5.2

6物理要求

6.1外观

用正常视力或矫正视力观察,采集针表面应清洁,无外来污染。6.2

润滑剂

YY/T1618—2018

针管表面如使用润滑剂时,用正常视力或矫正视力观察,静脉穿刺端针管内(针尖部分)外表面不应有可见的润滑剂积聚。

注:附录A推荐了针管表面润滑剂的用量。B色标

采集针应以针座(硬连接采集针)、针柄(软连接采集针)和/或保护套的颜色作为针管公称外径的色标,其颜色应符合YY/T0296的要求。6.4连接牢固度

6.4.1针管与针座/针柄连接处施加20N的轴向静拉力,持续10S,应不断开或松动。6.4.2软连接采集针软管与针柄及软管与针座之间的连接应能承受15N或伸长为50%的静态轴向拉力(取先达到者)持续10s,各连接处无松动或分离。6.5

内腔畅通性

采集针内腔应畅通,按附录B试验时,在20kPa水压下,水的流量应符合表1的规定。表1采集针流量

静脉穿刺端针管公称(英制)外径mm

0.55(24G))

0.7(22G)

针座和针柄

最小流量

mL/min

用正常视力或矫正视力观察采集针针座/针柄应无明显的毛边、毛刺、塑流及气泡缺陷。3

YY/T1618—2018

6.7针管

6.7.1对接端针管的长度(L)应不小于12mm。6.7.2穿刺端针管的长度(L2)允差应符合表2的要求。表2穿刺端针管长度允差

针管标称长度L

6.8针尖

在放大2.5倍条件下,用正常或矫正视力检查针尖应锋利,无毛刺、毛边、弯钩、平头缺陷。单位为毫米

注:采集针针尖刃口角度:穿刺端针尖刃口角度(α1)通常设计成17°士2(称短刃口角度)或12\土2°(称长刃口角度),对接端针尖刃口角度(a2)通常设计成15°~55。6.9保护套

6.9.1用正常视力或矫正视力观察采集针保护套应正直、无明显弯曲或变形。6.9.2采集针的保护套不应自然脱落并易于拆除。6.10胶套

6.10.1采集针胶套应有良好的自密封性能,模拟临床连续穿刺人体静脉血样采集容器胶塞5次,用5kPa的水压,通人胶套内腔持续10s,观察采集针胶套被穿刺部位不应有水滴滴下。6.10.2采集针胶套的耐老化性能按附录C试验时,应无粘合和断裂。6.10.3采集针胶套应有适宜的回弹力,对接端穿刺血样采集容器的胶塞后,保持10s,对接端针管不应自然退出,且拔出后胶套应自然回弹复原。注:附录D推荐了胶套回弹力的试验方法。6.11针柄

用正常视力或矫正视力观察针柄应完整,标志清晰,针柄应与针尖第一斜面角在同一方向(如图2所示),其倾斜角应不大于30°6.12软管bzxZ.net

6.12.1用正常视力或矫正视力观察采集针的软管应柔软、透明、光洁,并无明显机械杂质、异物、扭结,其透明度应保证能观察气泡和回血。6.12.2采集针及软管内腔的体积按附录E试验时,应不大于0.4mL。6.13与持针器配合(如适用)

6.13.1用正常视力或矫正视力观察采集针与持针器配合应正直,无明显弯曲。6.13.2采集针与持针器配合应良好,应易于拆除。6.14密封性

采集针内腔应有良好的密封性,将针管一端封闭,浸入20℃30℃水中,另一端通入高于大气压4

强20kPa的气压持续10s,不应有泄漏现象发生。7化学要求

7.1检验液制备

按附录F制备检验液。

7.2金属离子

YY/T1618—2018

按GB/T14233.1一2008中5.9.1规定的方法检验时,用原子吸收分光光度计法(AAS)或相当的方法进行测定时,检验液中锁、铬、铜、铅和锡的总含量应不超过1μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL。按GB/T14233.1一2008中5.6.1规定的方法检验时,检验液呈现的颜额色应不超过质量浓度为p(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。7.3酸碱度

按GB/T14233.1一2008中5.4.2规定的方法检验时,使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1mL。

7.4环氧乙烷残留量

若采用环氧乙烷灭菌,按GB/T14233.1一2008中规定的方法进行试验时,环氧乙烷残留量应≤10μg/g.

8生物要求

8.1生物相容性

采集针应不释放出任何对患者产生副作用的物质。GB/T16886.1给出了生物相容性评价与试验的指南。评价与试验的结果应标明采集针无毒性。注:GB/T16886(所有部分)和GB/T14233.2给出了适用的生物相容性评价试验方法。8.2无菌

采集针应经过一确认过的灭菌过程。注1:适宜的灭菌过程的确认和常规控制见GB18279或GB18280。注2:GB/T14233.2一2005给出了无菌试验方法,但该方法不适宜作为灭菌批的无菌试验。8.3细菌内毒素

按附录G制备检验液。

按GB/T14233.2—2005中4.5试验时,细菌内毒素含量应小于0.5EU/mL。9包装

9.1初包装

每一采集针应装在一初包装中。初包装材料不得对内装物产生有害影响,且应确保:5

YY/T1618—2018

在干燥、清洁和充分通风的条件下,能确保内装物不受污染;内装物从包装中取出时,内装物受污染最小。初包装打开后应留下打开过的痕迹;b)

软连接采集针包装和灭菌应使软管在使用前无扁癌或打折现象;c

在正常的搬运、运输和贮存期间,对内装物有充分保护;d)

若采用环氧乙烷灭菌,软连接采集针的初包装应采用一面具有透析功能的材料包装。e)

9.2中包装

件或一件以上的初包装,应装人一件中包装中。在正常搬运、运输和贮存期间,中包装对内装物应能充分保护。9.3外包装

一件或一件以上的中包装,可以装人一外包装中在正常搬运、运输和贮存期间,外包装对内装物应能充分保护。10标志

10.1标志符号

应符合YY/T0466.1的规定。

2初包装

初包装上应至少有下列信息:

a)产品名称(可采用简称“采集针”);b)型号或规格;

生产批号;

失效年月;

“无菌”字样或相当图形符号:e)

“一次性使用”字样或相当图形符号;制造商名称或/和商标(硬连接采集针适用);g)

h)制造商名称和地址(软连接采集针适用)。注:硬连接采集针初包装用不干胶纸作为标志载体,粘贴在对接端保护套与穿刺端保护套接合处,完整的初包装标签适宜作为采集针“未使用过”的标识。10.3中包装

中包装上除有10.2的信息外还应有产品数量的信息。10.4外包装

外包装上除有10.3的信息外还应有搬运、贮存、运输及灭菌标识的信息。11贮存

灭菌后的采集针,应贮存在无腐蚀性气体,通风良好和清洁的室内,并对采集针应有充分的保护。6

(资料性附录)

润滑剂

YY/T1618—2018

针管适宜的润滑剂为聚二甲基硅氧烷。每平方厘米针管表面上润滑剂的用量不宜超过0.25mg。3

YY/T1618—2018

B.1流量试验装置

图B.1所示为流量试验装置示例。说明:

有单向阀的充气球;

血压表;

液体管路:

开关;

接头;

供试品;

一称量容器。

附录B

(规范性附录)

流量试验

图B.1流量试验装置

按照图B.1所示将采集针连接到试验装置上,使出口端与液面保持同一水平,用充气球向系统内加压并维持在(20士1)kPa,测量1min内从采集针中流出液体的体积。8

C.1试验装置

压力蒸汽灭菌器。

试验步骤

附录C

(规范性附录)

胶套耐老化试验方法

YY/T1618—2018

C.2.1取10支采集针胶套,放人压力蒸汽灭菌器(C.1)中,在121℃土2C条件下,维持30min,取出胶套自然冷却至室温,重复5次,用手轻碰或轻微晃动后,观察胶套是否粘合。210支试验品应全部无粘合现象,否则判不合格,无需进行以下试验。C.2.2

3取C.2.2通过后的试验品,每组5支分别并排放在平整平面上,以100N的静压力将试验品压C.2.3

扁,并保持5min,然后卸去压力。4取C.2.3后的试验品,每支分别拉长至两倍胶套的长度,保持1min,分别观察试验品是否断裂。C.2.4

C.3结论判定

10支采试验品应全部合格,无断裂现象。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国医药行业标准

YY/T1618—2018

一次性使用人体静脉血样采集针Single-use needles for human venous blood specimen collection2018-09-28发布

国家药品监督管理局

2019-10-01实施

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。YY/T1618—2018

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本标准由国家药品监督管理局提出。本标准由全国医用注射器(针)标准化技术委员会(SAC/TC95)归口。本标准起草单位:浙江康德莱医疗器械股份有限公司、山东新华安得医疗用品有限公司、上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人:张洪辉、张谦、聂玉才、杜琴、李赞。YY/T1618—2018

一次性使用人体静脉血样采集针与一次性使用真空静脉血样采集容器配套使用,从人体静脉采集血样,作血液分析用。

传统的一次性使用人体静脉血样采集针是不可见回血的,近年来有可见回血的一次性使用人体静脉血样采集针出现在临床中,由于可见回血的一次性使用人体静脉血样采集针有其特殊性,本标准没有给以覆盖。但是本标准建议可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。

胶套回弹力是一项重要的性能指标,起草单位研制了试验机,对胶套回弹力进行测试,并对数据进行了采集、比对,得出了胶套回弹力的基本数据。但是试验机的性能还有待改进,试验数据的漂移范围与设计要求存在一定的差距。鉴于目前的胶套回弹力试验方法及试验机还不成熟,本标准将其试验方法,试验机和胶套回弹力的性能以资料性附录形式的给出,待试验方法、试验设备和要求参数确定后,在本标准修订时将其列为规范性条款。Ⅱ

1范围

一次性使用人体静脉血样采集针YY/T1618—2018

本标准规定了静脉穿刺端针管公称外径为0.5mm~0.9mm一次性使用人体静脉血样采集针(以下简称“采集针”)的要求。

本标准不适用于可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的要求,但鼓励可见回血一次性使用人体静脉血样采集针的制造商积极采用本标准中的相关条款。2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法GB/T14233.1一2008医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法GB/T14233.2一2005医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分:生物学试验方法GB15810一次性使用无菌注射器

GB/T16886.1医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验GB18279.1医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求

医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求辐射灭菌GB18280

GB/T18457

制造医疗器械用不锈钢针管

5一次性使用注射针识别色标

YY/T0296

YY/T0466.1医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分:通用要求中华人民共和国药典二部(2015版)3分类与命名

3.1分类

采集针按其结构分为以下两种型式:a)硬连接采集针(双向针型式),型式代号为H,如图1所示:b)软连接采集针(蝶形针型式),型式代号为S,如图2所示。注:图1、图2给出了采集针的典型结构,只要达到同样效果,可采用其他结构。3.2命名

采集针的各部分名称如图1、图2所示。1

YY/T1618—2018

说明:

1胶套:

说明:

对接端针管保护套:

对接端针管;

针座;

静脉穿刺端针管;

对接端保护套:

胶套:

对接端针管:

针座:

软管:

针柄:

静脉穿刺端针管:

4标记示例

静脉穿刺端针管保护套;

对接端针管有效长度:

静脉穿刺端针管有效长度;

静脉穿刺端针尖斜面角度:

对接端针尖斜面角度。

典型的硬连接采集针

静脉穿刺端保护套;

针尖角度α

对接端针管有效长度;

静脉穿刺端针管有效长度:

软管长度:

静脉穿刺端针尖斜面角度:

对接端针尖斜面角度。

图2典型的软连接采集针

4.1采集针的标记(规格)以型式代号、静脉穿刺端(以下简称“穿刺端\)针管公称外径、公称长度(图1、图2中的L。)和穿刺端针尖斜面角度(α1)作为标记。外径和长度的单位以“mm”表示,针尖第一斜面角度型式以LB(长斜面角)或SB(短斜面角)表示。4.2符合本标准要求的硬连接采集针,静脉穿刺端针管公称外径为0.7mm,长度(L.)为25mm,针尖斜面为短斜面角的标记:

Ho.7X25mmSB

注:以英制线规表示针管规格的标记:H0.7×25mm(22G×1\)SB2

5材料

制造采集针的针管应采用符合GB/T18457的要求。5.1

采集针与人体接触的组件(包括润滑剂),还应符合第7章和第8章的要求。5.2

6物理要求

6.1外观

用正常视力或矫正视力观察,采集针表面应清洁,无外来污染。6.2

润滑剂

YY/T1618—2018

针管表面如使用润滑剂时,用正常视力或矫正视力观察,静脉穿刺端针管内(针尖部分)外表面不应有可见的润滑剂积聚。

注:附录A推荐了针管表面润滑剂的用量。B色标

采集针应以针座(硬连接采集针)、针柄(软连接采集针)和/或保护套的颜色作为针管公称外径的色标,其颜色应符合YY/T0296的要求。6.4连接牢固度

6.4.1针管与针座/针柄连接处施加20N的轴向静拉力,持续10S,应不断开或松动。6.4.2软连接采集针软管与针柄及软管与针座之间的连接应能承受15N或伸长为50%的静态轴向拉力(取先达到者)持续10s,各连接处无松动或分离。6.5

内腔畅通性

采集针内腔应畅通,按附录B试验时,在20kPa水压下,水的流量应符合表1的规定。表1采集针流量

静脉穿刺端针管公称(英制)外径mm

0.55(24G))

0.7(22G)

针座和针柄

最小流量

mL/min

用正常视力或矫正视力观察采集针针座/针柄应无明显的毛边、毛刺、塑流及气泡缺陷。3

YY/T1618—2018

6.7针管

6.7.1对接端针管的长度(L)应不小于12mm。6.7.2穿刺端针管的长度(L2)允差应符合表2的要求。表2穿刺端针管长度允差

针管标称长度L

6.8针尖

在放大2.5倍条件下,用正常或矫正视力检查针尖应锋利,无毛刺、毛边、弯钩、平头缺陷。单位为毫米

注:采集针针尖刃口角度:穿刺端针尖刃口角度(α1)通常设计成17°士2(称短刃口角度)或12\土2°(称长刃口角度),对接端针尖刃口角度(a2)通常设计成15°~55。6.9保护套

6.9.1用正常视力或矫正视力观察采集针保护套应正直、无明显弯曲或变形。6.9.2采集针的保护套不应自然脱落并易于拆除。6.10胶套

6.10.1采集针胶套应有良好的自密封性能,模拟临床连续穿刺人体静脉血样采集容器胶塞5次,用5kPa的水压,通人胶套内腔持续10s,观察采集针胶套被穿刺部位不应有水滴滴下。6.10.2采集针胶套的耐老化性能按附录C试验时,应无粘合和断裂。6.10.3采集针胶套应有适宜的回弹力,对接端穿刺血样采集容器的胶塞后,保持10s,对接端针管不应自然退出,且拔出后胶套应自然回弹复原。注:附录D推荐了胶套回弹力的试验方法。6.11针柄

用正常视力或矫正视力观察针柄应完整,标志清晰,针柄应与针尖第一斜面角在同一方向(如图2所示),其倾斜角应不大于30°6.12软管bzxZ.net

6.12.1用正常视力或矫正视力观察采集针的软管应柔软、透明、光洁,并无明显机械杂质、异物、扭结,其透明度应保证能观察气泡和回血。6.12.2采集针及软管内腔的体积按附录E试验时,应不大于0.4mL。6.13与持针器配合(如适用)

6.13.1用正常视力或矫正视力观察采集针与持针器配合应正直,无明显弯曲。6.13.2采集针与持针器配合应良好,应易于拆除。6.14密封性

采集针内腔应有良好的密封性,将针管一端封闭,浸入20℃30℃水中,另一端通入高于大气压4

强20kPa的气压持续10s,不应有泄漏现象发生。7化学要求

7.1检验液制备

按附录F制备检验液。

7.2金属离子

YY/T1618—2018

按GB/T14233.1一2008中5.9.1规定的方法检验时,用原子吸收分光光度计法(AAS)或相当的方法进行测定时,检验液中锁、铬、铜、铅和锡的总含量应不超过1μg/mL。镉的含量应不超过0.1μg/mL。按GB/T14233.1一2008中5.6.1规定的方法检验时,检验液呈现的颜额色应不超过质量浓度为p(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。7.3酸碱度

按GB/T14233.1一2008中5.4.2规定的方法检验时,使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应不超过1mL。

7.4环氧乙烷残留量

若采用环氧乙烷灭菌,按GB/T14233.1一2008中规定的方法进行试验时,环氧乙烷残留量应≤10μg/g.

8生物要求

8.1生物相容性

采集针应不释放出任何对患者产生副作用的物质。GB/T16886.1给出了生物相容性评价与试验的指南。评价与试验的结果应标明采集针无毒性。注:GB/T16886(所有部分)和GB/T14233.2给出了适用的生物相容性评价试验方法。8.2无菌

采集针应经过一确认过的灭菌过程。注1:适宜的灭菌过程的确认和常规控制见GB18279或GB18280。注2:GB/T14233.2一2005给出了无菌试验方法,但该方法不适宜作为灭菌批的无菌试验。8.3细菌内毒素

按附录G制备检验液。

按GB/T14233.2—2005中4.5试验时,细菌内毒素含量应小于0.5EU/mL。9包装

9.1初包装

每一采集针应装在一初包装中。初包装材料不得对内装物产生有害影响,且应确保:5

YY/T1618—2018

在干燥、清洁和充分通风的条件下,能确保内装物不受污染;内装物从包装中取出时,内装物受污染最小。初包装打开后应留下打开过的痕迹;b)

软连接采集针包装和灭菌应使软管在使用前无扁癌或打折现象;c

在正常的搬运、运输和贮存期间,对内装物有充分保护;d)

若采用环氧乙烷灭菌,软连接采集针的初包装应采用一面具有透析功能的材料包装。e)

9.2中包装

件或一件以上的初包装,应装人一件中包装中。在正常搬运、运输和贮存期间,中包装对内装物应能充分保护。9.3外包装

一件或一件以上的中包装,可以装人一外包装中在正常搬运、运输和贮存期间,外包装对内装物应能充分保护。10标志

10.1标志符号

应符合YY/T0466.1的规定。

2初包装

初包装上应至少有下列信息:

a)产品名称(可采用简称“采集针”);b)型号或规格;

生产批号;

失效年月;

“无菌”字样或相当图形符号:e)

“一次性使用”字样或相当图形符号;制造商名称或/和商标(硬连接采集针适用);g)

h)制造商名称和地址(软连接采集针适用)。注:硬连接采集针初包装用不干胶纸作为标志载体,粘贴在对接端保护套与穿刺端保护套接合处,完整的初包装标签适宜作为采集针“未使用过”的标识。10.3中包装

中包装上除有10.2的信息外还应有产品数量的信息。10.4外包装

外包装上除有10.3的信息外还应有搬运、贮存、运输及灭菌标识的信息。11贮存

灭菌后的采集针,应贮存在无腐蚀性气体,通风良好和清洁的室内,并对采集针应有充分的保护。6

(资料性附录)

润滑剂

YY/T1618—2018

针管适宜的润滑剂为聚二甲基硅氧烷。每平方厘米针管表面上润滑剂的用量不宜超过0.25mg。3

YY/T1618—2018

B.1流量试验装置

图B.1所示为流量试验装置示例。说明:

有单向阀的充气球;

血压表;

液体管路:

开关;

接头;

供试品;

一称量容器。

附录B

(规范性附录)

流量试验

图B.1流量试验装置

按照图B.1所示将采集针连接到试验装置上,使出口端与液面保持同一水平,用充气球向系统内加压并维持在(20士1)kPa,测量1min内从采集针中流出液体的体积。8

C.1试验装置

压力蒸汽灭菌器。

试验步骤

附录C

(规范性附录)

胶套耐老化试验方法

YY/T1618—2018

C.2.1取10支采集针胶套,放人压力蒸汽灭菌器(C.1)中,在121℃土2C条件下,维持30min,取出胶套自然冷却至室温,重复5次,用手轻碰或轻微晃动后,观察胶套是否粘合。210支试验品应全部无粘合现象,否则判不合格,无需进行以下试验。C.2.2

3取C.2.2通过后的试验品,每组5支分别并排放在平整平面上,以100N的静压力将试验品压C.2.3

扁,并保持5min,然后卸去压力。4取C.2.3后的试验品,每支分别拉长至两倍胶套的长度,保持1min,分别观察试验品是否断裂。C.2.4

C.3结论判定

10支采试验品应全部合格,无断裂现象。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。