SY/T 5171-1999

基本信息

标准号: SY/T 5171-1999

中文名称:石油物探测量规范

标准类别:石油天然气行业标准(SY)

英文名称: Specification for petroleum geophysical survey

标准状态:已作废

发布日期:1999-05-17

实施日期:1999-12-01

作废日期:2003-08-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:7505883

标准分类号

标准ICS号:石油及相关技术>>石油和天然气工业设备>>75.180.10勘探和钻采设备

中标分类号:石油>>石油勘探、开发与集输>>E11石油地质勘探

关联标准

出版信息

页数:35页

标准价格:22.0 元

相关单位信息

标准简介

SY/T 5171-1999 石油物探测量规范 SY/T5171-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览

标准内容

备案号:3081—1999

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 51711999

石油物探测量规范

The codes for surveys in the petroleumgeophysical exploration

1999- 05 - 17 发布

国家石油和化学工业局

1999-12-01实施

引用标准

物探对物理点放样测量的要求

准备工作

加密控制测量

物探测线测量

数据处理及资料整理

技术总结报告

12资料验收及归档

附录A(标准的附录)

附录B(标准的附录)

附录C(提示的附录)

附录D(提示的附录)

测量成果评定指标及文本资料装订顺序物探测量成果存盘数据格式

物探测量成果数据标准存盘格式示例物探测量成果整理格式示例

SY/TS171-1999

本标准是在SY/T5171一93《石油物探测量规范》的基础上,经广泛征求物探测量界的意见后,为适应市场经济及新技术、新设备发展的需要而修订的。本标准对新技术的应用作出了规定,并在P1/90、SPS格式的基础上,结合我国实际情况,规定了物探测量成果数据格式,旨在将地球物理勘探测量的成果数据以一种通用的标准格式传送到处理中心。

本标准从生效之日起,同时代替SYT5171-93。本标准附录A、附录B都是标准的附录。本标准附录C、附录I)都是提示的附录。本标准由中国石油天然气集团公司提出。本标准由石油物探专业标准化委员会归口。本标准起草单位:石油地球物理勘探局勘探处、四川石油管理局地质调查处。本标准起草人雷迎春孙绍斌宋健敏本标准于1993年9月首次发布。

1范围

中华人民共和国石油天然气行业标准石油物探测量规范

SY/T5171—1999

代替SY/T5171--93

Thecodesforsurveysinthepetroleumgeophysical exploration本标准规定了石油物探测量的工作方法及质量要求。本标准适用于陆上石油物探测量工作,浅海石油物探测量工作可参照本标准执行。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。CH2001一92全球定位系统(GPS)测量规范SY/T5775—1995山区地震探测量技术规程SY/T5927-94石油物探全球定位系统(GPS)测量规范SY/T6291一1997石油物探全球卫星定位系统动态测量技术规范3定义

本标准采用下列定义。

3.1二维地震勘探测量

配合二维地震勘探所作的测量放样及数据处理工作。3.2三维地震勘探测量

配合三维地震勘探所作的测量放样及数据处理工作。3.3卫星定位点

利用卫星大地测量技术测定的控制点。4总则

4.1石油物探测量的任务是:依据物探设计,来用卫星定位、经纬仪导线等测方法,将部署的石油物探测线(测网)的物理点放样到实地,为物探野外施工、资料处理及解释提供符合要求的测量成果和图件。

4.2凡按国家或行业标准布设的控制点,可作为工区石油物探测量的起始依据。4.3国家控制点及其相应精度的其它控制点,可作为求解坐标转换参数的依据。4.4物理点的平面坐标和高程的最终成果,暂时采用1954年北京坐标系统和1956年黄海高程系统。特殊地区采用物探设计要求的坐标系统。4.5石油物探成图比例尺大于或等于1:10000时,按高斯正形投影(TM投影,中央子午线投影比例因子为1)三度分带计算物理点的平面坐标;小于1:10000时,按高斯正形投影六度分带计算物理点的平面坐标。特殊地区可采用物探设计要求的投影和分带方式计算物理点的平面坐标。4.6经纬仪导线放样测量、GPS实时差分(RTK、RTT))测量可用于物理点的坐标放样测量;事后差分及其它能满足非地震勘探精度的测量方法,可用于重力、磁力、电法、化探及地震勘探炮偏测量。国家石油和化学工业局1999-05-17批准1999-12-01实施

SY/T5171-—1999

4.7测线坐标方位角在(45°±180°)~(135°±180°)之间(含45°±180°、135°±180°)为东西方向测线,测线方位角在(135°土180°)~(225°±180)之间为南北方向测线。4.8物理点编号应与物探设计致,可来用米桩号或简化桩号,整个工区测线按由西向东、由南向北递增,不得出现负桩号(特殊地区按物探设计要求的编号方式执行)。4.9物探测线的点距、线距按平面坐标反算的距离计算。4.10采用明显、易于保存的材料做物理点标志,在标志上面写明测线号、物理点点号。每段测线施测、计算完毕检查无误后,应及时提供《测线合格通知书》、测线草图及物理点成果。4.11

4.12同年度施工的物探测线相交时,可采用后施测的测线在交点附近联测前施测测线的导线点、物理点的方法或采用室内计算测线交点高程差的方法进行相交测线高程检查。4.13在勘探成果图上,物探测线相对于工区最近控制点的平面位置中误差要求如下:a)二维地震、重力、磁力、电法勘探不大于0.4mm。b)三维地震勘探不大于0.2mm。c)化探不大于1mm。

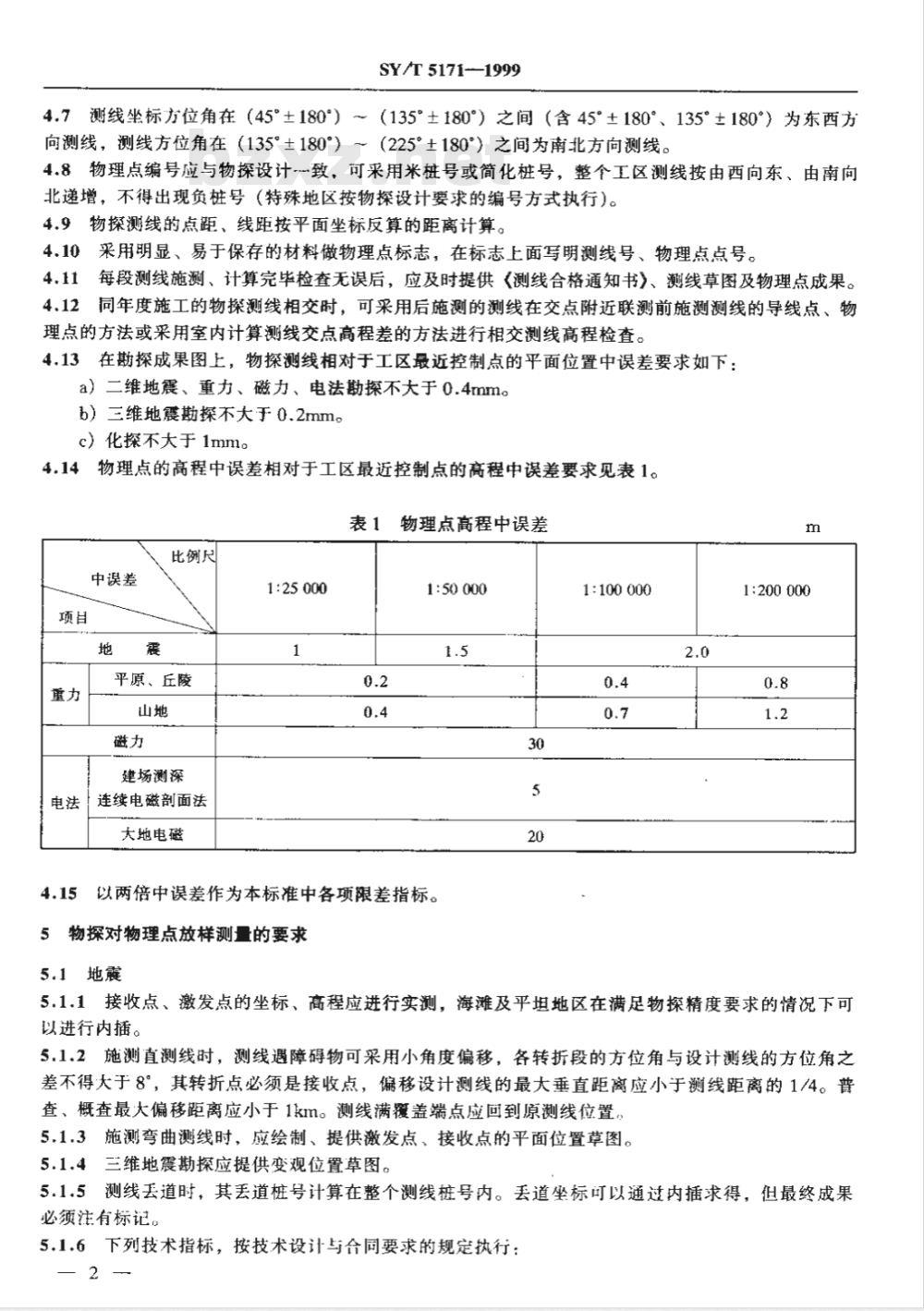

4.14物理点的高程中误差相对于工区最近控制点的高程中误差要求见表1。表1

物理点高程中误差

比例尺

中误差

平原、丘陵

建场测深

连续电磁部面法

大地电磁

1:25000

1:50000

4.15以两倍中误差作为本标准中各项限差指标。5物探对物理点放样测量的要求

5.1地囊

1:100 000

1:200 000

5.1.1接收点、激发点的坐标、高程应进行实测,海滩及平坦地区在满足物探精度要求的情况下可以进行内插。

5.1.2施测直测线时,测线避障碍物可采用小角度偏移,各转折段的方位角与设计测线的方位角之差不得大于8°,其转折点必须是接收点,偏移设计测线的最大垂直距离应小于测线距离的1/4。普查、概查最大偏移距离应小于1km。测线满覆盖端点应回到原测线位置。5.1.3施测弯曲测线时,应绘制、提供激发点、接收点的平面位置草图。5.1.4三维地震勘探应提供变观位置草图。5.1.5测线丢道时,其丢道桩号计算在整个测线桩号内。丢道坐标可以通过内插求得,但最终成果必须注有标记。

5.1.6下列技术指标,按技术设计与合同要求的规定执行:2

SY/T 5171—1999

一一道距、激发点距、接收线距、激发线距长度及允许变通范围;一接收点、激发点垂直测线方向的允许偏移范围;一线满覆盖端点实测坐标与设计坐标的差值范围:一三维地震勘探的实测坐标与设计坐标的差值允许范围,接收点距、激发点距及相邻测线线距的实测值与理论值之差的充许范围。5.1.7凡在山区(含丘陵)进行地霞勘探作业时,执行SY/T5775的规定。5.2重力、磁力

5.2.1按设计要求,在实地定出各重(磁)力观测点的位置,并计算出平面坐标和高程。5.2.2平坦地区,重(磁)力测线尽量布设成规则测网;山地或通视条件较差的地区,可按折线布设,点位分布应均匀

5.2.3重(磁)力基线观测点应尽量设在地基稳固、便于寻找、联测方便和干扰小的地方,并埋设固定标志。

5.3电法

各种电法勘探测量,都必须按设计要求将设计测线放样到实地。点位应布设在地形平坦、开阔的地面,并应尽量远离电磁干扰源、高压电力传输线、电话线、雷达站、广播电台、工厂、矿山、铁路、钻井平台等有电器设施的地方。5.3.1建场测深法

5.3.1.1实测物理点的坐标和高程。5.3.1.2场源(AB)应实测,实测方向与设计方向的偏差不得大于3°5.3.1.3测线要求布设成直线,遇障碍物时,采用各种方法绕过后,仍回到原设计位置。线圈位置偏离测点位时,应重测线圈位置。5.3.1.4

5.3.1.5测点应有显著标志,并标明测线、测点编号及日期。5.3.2CEMP(连续电磁剖面法)

5.3.2.1实测物理点的坐标和高程。5.3.2.2实测各电极间的电极距,测距误差不大于1%,电极间高差小于电极距的10%5.3.2.3在-个排列中,Ex电极及Hx水乎磁棒方向与此段排列方向--致,Ey电极及Hy水平磁棒方向与此段排列方向垂直。

5.3.3MT(大地电磁测深)

5.3.3.1根据勘探月的和勘探精度的不同,测点的坐标和高程可实测,也可从不低于1:50000的地形图上量取。

5.3.3.2实测各电极间的电极距,测距误差不大于1%,电极间高差应小于电极距的10%。5.3.3.3Ex电极及Hx水平磁棒方向-致,Hy电极及Hy水平磁棒方向一致并与Ex电极、Hx水平磁棒方向垂直。

5.4化探

按设计要求,实测化探点的坐标。高程可以实测,也可以从不低于成图比例尺的地形图上量取。6准备工作

6.1收集资料

6.1.1收集测区内的地形图、控制点成果、坐标转换参数,大地水准面差距值(图)及其它有关资料、图件等。控制点成果应标明等级、精度、系统、类型等。6.1.2收集测区及邻区的行政区划图、交通图、地下管线或其它地下设施理置图、气象资料等。6.2踏勘工区

将设计的物探测线、控制点成果展绘于地形图上,对工区进行全面踏勘,其任务是:3-

SY/T5171---1999

踏勘工区内的控制点位置,检查其标志的稳定性和可靠性;了解测区内地形、地物和行政管辖、工农牧业布局、人文交通等情况;一了解干扰源对卫星大地测量的影响程度及开展卫星大地测量作业的可行性;会同物探、地质人员,根据设计测线位置的地形、地质情况,确定测线端点、拐点的具体位置。6.3编写测量技术设计书

测量技术设计书内容包括:

a)概述:

测区概况、测量任务及测线布置情况;使用仪器型号及状况。

b)技术依据:

依据的技术规范;

一物探技术设计;

测区的地震勘探成图比例尺;

一最终测量成果的坐标系统、投影方式。c)作业方法及技术要求:

-加密控制点计划;

施工方法;

物理点垂直测线允许偏移范围;道距、激发点距、接收线距、激发线距及允许变通范围:二维测线端点的实测坐标与设计坐标的差值允许范围;拐点位置要求:

三维接收点、激发点的实测坐标与设计坐标的差值允许范围,相邻接收点间、激发点间和接收线间、激发线间的距离误差允许范围;空道的处理;

加密激发点或变观时的测量作业及数据处理方法;一物探对测量的其它技术要求。d)人员与装备:

计划投人的各类人员及作业组数量;各类装备及数量。

e)质量控制措施:

一影响测量施工及测量成果质量的主要因素及控制措施;测量标志的要求及保护措施。

f)设计测线位置:

二维地震测线起、闭点号,设计坐标、方位、测线长度等;-三维地震测网起算坐标原点、测线设计方位、施工边界、一次覆盖边界、满覆盖边界及线束关系、接收线和激发线起止桩号等;一非地震测线起、闭点号,设计坐标、方位及测线长度等。g)其它要求:

一施工安全及环境保护措施;

-资料处理与成果提交。

6.4仪器检验

用于生产的测量仪器,按计量法有关规定进行周期检验,并取得合格证书。4-

7加密控制测量

SY/T5171--1999

7.1若工区内已有的控制点不能满足需要,可根据工区情况采用卫星定位或常规测量(三角测量、导线测量、水准测量)等方法布设加密控制点。7.1.1卫星定位布设加密控制点:a)可采用静态、快速静态、实时动态等方法进行布设;b)加密控制点应尽量符合到工区内或周围具有WGS-84坐标和地方坐标的高级控制点上,点位应尽量选在对天通视良好、地势开阔的工区制高点上;c)单点定位求解WGS-84坐标的起算点时,应有6h以上的接收时间;d)在工区内,若要发展控制点,应尽量在求解坐标转换参数的网点.上进行发展。7.1.2常规测量方法布设加密控制点:7.1.2.1解析交会法:可采用前方、侧方、后方、双点和测边交会等形式。7.1.2.2控制导线:来采用附合导线形式进行布设,水平角、天顶距采用J2级仪器两测回测定。其它要求见表2、表3。

7.2采用全球定位系统布设加密控制点,按CH2001、SY/T5927、SY/T6291的规定执行。7.3凡精度能达到国家控制点要求的其它方法(如GLONASS系统及GPS、GLONASS双星系统),也可布设加密控制点。

8物探测线测量

8.1物理点坐标与高程的测定

a)从导线点、RTK点上,采用经纬仪导线坐标放样、极坐标放样或直线放样等方法进行测定;b)采用卫星定位系统的动态测量等方法进行测定;c)采用其它能达到物探精度要求的方法进行测定。8.2导线

8.2.1导线布设形式

a)附合导线;

b)闭合导线;

c)支导线。

8.2.2导线边长

导线最大边长不大于2km,连测边长最大不超过4km8.2.3导线限差

导线各项限差见表2、表4、表5。导线长度小于10km时,按10km计算导线限差。表中n为测站数;S为导线长度,单位为km。三维施工时控制导线长度减半。表2导线主要技术指标

成图比例尺

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

控制导线

导线总长度

全长相对精度

1/2500

1/2000

1/5000

方位角闭合差

高程闭合差

仪器等级

成图比例尺下载标准就来标准下载网

1:50000

1:100000

1:200000

SY/T5171-1999

表3水平角、天顶距观测值限差

两倍照准差互差

(2C互差)

导线长度

成图比例尺

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

8.2.4导线的发展

附合导线可以发展一次导线。

8.2.5导线观测技术要求

8.2.5.1边长测定:

重力导线主要技术指标

全长相对精度

1/2000

表5支导线

a)导线边长采用红外线测距仪进行测定:方位角闭合差

指标差互差

高程闭合差

支导线长度

b)单规测定两次,取至cm,两次互差不得超过5cm,取算术平均值。8.2.5.2角度测量:

a)水平角和天顶距采用不低于级的经纬仪或全站仪测定;b)水平角、天顶距(中丝法)采用一测回测定;c)同一测站内水平角、天顶距观测值限差见表3:d)导线高程采用直规、反观测,直、反高差较差的限差按0.4S计算,导线边长小于0.5km时,按0.5km计算直规、反规高差的限差,S取km,计算结果为m8.2.5.3仪器高、规标高取至cm

8.2.6野外改正

以下几项改正应尽量在野外现场进行:a)距离投影到大地水准面上的改正;b)距离归算到高斯平面上的改正;c)三角高程测量时地球曲率与大气折光差的改正。8.2.7特殊地区导线技术要求

SY/T5171-1999

a)凡在山区(含丘陵)进行地震勘探作业时,导线技术指标执行SY/T5775的规定;b)在特殊地区,经技术主管部门批准,可在满足4.13、4.14规定的条件下单独设计导线技术指标,但必须先估算其导线精度,确认能达到精度要求后才能施工。8.3天文方位角测量

8.3.1导线起、闭方位可采用天文方位测量,测定天文方位角可采用下列方法:a)太阳高度法;

b)北极星任意时角法;

c)太阳任意时角法。

8.3.2方位角观测不少于三测回,每测回观测时间不应超过10min,测回间时间不限,8.3.3观测之日,时间必须与北京时间进行校对,测定表差。8.3.4测定太阳方位角,太阳高度角不得小于8°。采用太阳高度法时一般不得在地方时间10时至14时观测。

8.3.5计算方位角所用测站的经度L和纬度B及高程h(量取至10m)可从大于或等于1:100000比例尺的地形图上量取,温度测定到度。8.3.6各测回算得的坐标方位角值,其互差不得大于1,取算术平均值作为最后成果。8.4物理点的施测

8.4.1采用经纬仪导线方法施测物理点的坐标、高程(距离、水平角、天顶距)时,单站半测回测定一次。

8.4.2采用全球定位系统动态测量布设测线时,其主要技术指标如下:8.4.2.1参考站。

a)设立在控制点.上的参考站,可采用实时差分(RTK)测量方法向外发展参考站,发展的参考站需进行检核。

1)检核方式:

复测发展的参考站或由它所测的物理点。一快速静态事后处理对比。

2)检核限差:

AX≤0.2m;4Y≤0.2m;Ah≤0.4mb)布设物探测线时,参考站每隔50km应进行一次检核,检核点可以是控制点或由不同参考站观测的物理点,检核限差按8.4.2.3b)的要求执行。8.4.2.2流动站:实时差分流动站距参考站的距离一般不超过15km,海滩、浅海可适当放宽,事后差分流动站距参考站的距离--般不超过50kmo8.4.2.3复测。

a)实时差分测量有下列情况之一时,应复测两个以上物理点或复测两次单个控制点进行检核后,才能进行施工。

1)每日施工前;

2)搬迁至新的参考站;

3)接收机或控制器内的数据或参数更新后。b)复测、捡核的物理点与原测点的坐标互差最大限差如下:1)实时相位差分测量(RTK):AX≤0.6m;△Y≤0.6m;Ah≤1.0m

2)实时伪距差分测量(RTD):

3)事后差分测量:

SY/T5171—1999

AX≤1.0m;△Y≤1.0mAh≤1.5m

AX≤1.5m;△Y≤1.5m;Ah≤1.5mc)整个工区的复测量,实时差分不得少于总量的1%,事后差分测量不得少于总量的3%。8.4.2.4其它方法:采用全球定位系统动态测量作业与经纬仪导线测量方法共同布设物探测线时,采用实时差分(RTK)测量布设的物理点,按8.4.2.1a)中2)的规定检核后,可作为经纬仪导线的起、闭点。经纬仪导线点不能作为实时差分、事后差分的参考站。8.4.2.5采用全球定位系统动态测量布设物探测线的其它要求按SY/T6291的规定执行。9记录

根据使用的测量仪器,可采用人工记录或仪器自动记录。9.1人工记录

9.1.1野外原始记录手簿设计要简单、明了,顺序编号。9.1.2野外记录必须做到真实、准确、字迹清楚,各项注记齐全,测量数据和相关文字必须当时在现场用铅笔记录到专用的记录手簿上。原始数据发生错误,要在现场改正。9.1.3在--个测站内不得有两个相关数字连环划改,不准转抄、涂改、擦改。凡不能划改的数据出错,应整齐划去该项数据后另起~行重记,划改规定见表6。表6野外原始记录划改规定

记录项目

9.1.4野外原始记录中,需当站控制的各项计算必须在迁站前完成。不准划改部分

()和(\)

m及以下部分

仪器高、规标高

9.1.5每条测线的始末、工作间隙的前后及施工中有变化时,记录页上端各项记载要逐栏填写。9.1.6测线跨越障碍物,丢道、拐点点号等情况应在备注栏中注记清楚。9.2自动记录

9.2.1采用磁卡、电子手薄、仪器内存等进行自动记录时,应尽量用与测线号有关的字符作文件名。9.2.2每一磁卡记录完毕后,应对其进行写保护。自动记录的原始数据应有数据保护措施。9.2.3

10数据处理及资料整理

10.1数据处理

10.1.1野外原始记录应进行全部检查,对输入微机的原始记录应进行全部校对。10.1.2磁卡或电子手簿记录的原始数据,按下列原则进行编辑:a)站点关系记错可以进行编辑,其它原始数据在任何情况下不得进行编辑;b)若--个测站有多个同名数据,对不使用的数据要进行备注;c)多条导线重复部分,可将重复部分拷贝后同非重复部分组成完整的导线,并在备注栏中注明;d)重复数据(如重测、补测、测错等)的编辑必须有备注。18

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 51711999

石油物探测量规范

The codes for surveys in the petroleumgeophysical exploration

1999- 05 - 17 发布

国家石油和化学工业局

1999-12-01实施

引用标准

物探对物理点放样测量的要求

准备工作

加密控制测量

物探测线测量

数据处理及资料整理

技术总结报告

12资料验收及归档

附录A(标准的附录)

附录B(标准的附录)

附录C(提示的附录)

附录D(提示的附录)

测量成果评定指标及文本资料装订顺序物探测量成果存盘数据格式

物探测量成果数据标准存盘格式示例物探测量成果整理格式示例

SY/TS171-1999

本标准是在SY/T5171一93《石油物探测量规范》的基础上,经广泛征求物探测量界的意见后,为适应市场经济及新技术、新设备发展的需要而修订的。本标准对新技术的应用作出了规定,并在P1/90、SPS格式的基础上,结合我国实际情况,规定了物探测量成果数据格式,旨在将地球物理勘探测量的成果数据以一种通用的标准格式传送到处理中心。

本标准从生效之日起,同时代替SYT5171-93。本标准附录A、附录B都是标准的附录。本标准附录C、附录I)都是提示的附录。本标准由中国石油天然气集团公司提出。本标准由石油物探专业标准化委员会归口。本标准起草单位:石油地球物理勘探局勘探处、四川石油管理局地质调查处。本标准起草人雷迎春孙绍斌宋健敏本标准于1993年9月首次发布。

1范围

中华人民共和国石油天然气行业标准石油物探测量规范

SY/T5171—1999

代替SY/T5171--93

Thecodesforsurveysinthepetroleumgeophysical exploration本标准规定了石油物探测量的工作方法及质量要求。本标准适用于陆上石油物探测量工作,浅海石油物探测量工作可参照本标准执行。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。CH2001一92全球定位系统(GPS)测量规范SY/T5775—1995山区地震探测量技术规程SY/T5927-94石油物探全球定位系统(GPS)测量规范SY/T6291一1997石油物探全球卫星定位系统动态测量技术规范3定义

本标准采用下列定义。

3.1二维地震勘探测量

配合二维地震勘探所作的测量放样及数据处理工作。3.2三维地震勘探测量

配合三维地震勘探所作的测量放样及数据处理工作。3.3卫星定位点

利用卫星大地测量技术测定的控制点。4总则

4.1石油物探测量的任务是:依据物探设计,来用卫星定位、经纬仪导线等测方法,将部署的石油物探测线(测网)的物理点放样到实地,为物探野外施工、资料处理及解释提供符合要求的测量成果和图件。

4.2凡按国家或行业标准布设的控制点,可作为工区石油物探测量的起始依据。4.3国家控制点及其相应精度的其它控制点,可作为求解坐标转换参数的依据。4.4物理点的平面坐标和高程的最终成果,暂时采用1954年北京坐标系统和1956年黄海高程系统。特殊地区采用物探设计要求的坐标系统。4.5石油物探成图比例尺大于或等于1:10000时,按高斯正形投影(TM投影,中央子午线投影比例因子为1)三度分带计算物理点的平面坐标;小于1:10000时,按高斯正形投影六度分带计算物理点的平面坐标。特殊地区可采用物探设计要求的投影和分带方式计算物理点的平面坐标。4.6经纬仪导线放样测量、GPS实时差分(RTK、RTT))测量可用于物理点的坐标放样测量;事后差分及其它能满足非地震勘探精度的测量方法,可用于重力、磁力、电法、化探及地震勘探炮偏测量。国家石油和化学工业局1999-05-17批准1999-12-01实施

SY/T5171-—1999

4.7测线坐标方位角在(45°±180°)~(135°±180°)之间(含45°±180°、135°±180°)为东西方向测线,测线方位角在(135°土180°)~(225°±180)之间为南北方向测线。4.8物理点编号应与物探设计致,可来用米桩号或简化桩号,整个工区测线按由西向东、由南向北递增,不得出现负桩号(特殊地区按物探设计要求的编号方式执行)。4.9物探测线的点距、线距按平面坐标反算的距离计算。4.10采用明显、易于保存的材料做物理点标志,在标志上面写明测线号、物理点点号。每段测线施测、计算完毕检查无误后,应及时提供《测线合格通知书》、测线草图及物理点成果。4.11

4.12同年度施工的物探测线相交时,可采用后施测的测线在交点附近联测前施测测线的导线点、物理点的方法或采用室内计算测线交点高程差的方法进行相交测线高程检查。4.13在勘探成果图上,物探测线相对于工区最近控制点的平面位置中误差要求如下:a)二维地震、重力、磁力、电法勘探不大于0.4mm。b)三维地震勘探不大于0.2mm。c)化探不大于1mm。

4.14物理点的高程中误差相对于工区最近控制点的高程中误差要求见表1。表1

物理点高程中误差

比例尺

中误差

平原、丘陵

建场测深

连续电磁部面法

大地电磁

1:25000

1:50000

4.15以两倍中误差作为本标准中各项限差指标。5物探对物理点放样测量的要求

5.1地囊

1:100 000

1:200 000

5.1.1接收点、激发点的坐标、高程应进行实测,海滩及平坦地区在满足物探精度要求的情况下可以进行内插。

5.1.2施测直测线时,测线避障碍物可采用小角度偏移,各转折段的方位角与设计测线的方位角之差不得大于8°,其转折点必须是接收点,偏移设计测线的最大垂直距离应小于测线距离的1/4。普查、概查最大偏移距离应小于1km。测线满覆盖端点应回到原测线位置。5.1.3施测弯曲测线时,应绘制、提供激发点、接收点的平面位置草图。5.1.4三维地震勘探应提供变观位置草图。5.1.5测线丢道时,其丢道桩号计算在整个测线桩号内。丢道坐标可以通过内插求得,但最终成果必须注有标记。

5.1.6下列技术指标,按技术设计与合同要求的规定执行:2

SY/T 5171—1999

一一道距、激发点距、接收线距、激发线距长度及允许变通范围;一接收点、激发点垂直测线方向的允许偏移范围;一线满覆盖端点实测坐标与设计坐标的差值范围:一三维地震勘探的实测坐标与设计坐标的差值允许范围,接收点距、激发点距及相邻测线线距的实测值与理论值之差的充许范围。5.1.7凡在山区(含丘陵)进行地霞勘探作业时,执行SY/T5775的规定。5.2重力、磁力

5.2.1按设计要求,在实地定出各重(磁)力观测点的位置,并计算出平面坐标和高程。5.2.2平坦地区,重(磁)力测线尽量布设成规则测网;山地或通视条件较差的地区,可按折线布设,点位分布应均匀

5.2.3重(磁)力基线观测点应尽量设在地基稳固、便于寻找、联测方便和干扰小的地方,并埋设固定标志。

5.3电法

各种电法勘探测量,都必须按设计要求将设计测线放样到实地。点位应布设在地形平坦、开阔的地面,并应尽量远离电磁干扰源、高压电力传输线、电话线、雷达站、广播电台、工厂、矿山、铁路、钻井平台等有电器设施的地方。5.3.1建场测深法

5.3.1.1实测物理点的坐标和高程。5.3.1.2场源(AB)应实测,实测方向与设计方向的偏差不得大于3°5.3.1.3测线要求布设成直线,遇障碍物时,采用各种方法绕过后,仍回到原设计位置。线圈位置偏离测点位时,应重测线圈位置。5.3.1.4

5.3.1.5测点应有显著标志,并标明测线、测点编号及日期。5.3.2CEMP(连续电磁剖面法)

5.3.2.1实测物理点的坐标和高程。5.3.2.2实测各电极间的电极距,测距误差不大于1%,电极间高差小于电极距的10%5.3.2.3在-个排列中,Ex电极及Hx水乎磁棒方向与此段排列方向--致,Ey电极及Hy水平磁棒方向与此段排列方向垂直。

5.3.3MT(大地电磁测深)

5.3.3.1根据勘探月的和勘探精度的不同,测点的坐标和高程可实测,也可从不低于1:50000的地形图上量取。

5.3.3.2实测各电极间的电极距,测距误差不大于1%,电极间高差应小于电极距的10%。5.3.3.3Ex电极及Hx水平磁棒方向-致,Hy电极及Hy水平磁棒方向一致并与Ex电极、Hx水平磁棒方向垂直。

5.4化探

按设计要求,实测化探点的坐标。高程可以实测,也可以从不低于成图比例尺的地形图上量取。6准备工作

6.1收集资料

6.1.1收集测区内的地形图、控制点成果、坐标转换参数,大地水准面差距值(图)及其它有关资料、图件等。控制点成果应标明等级、精度、系统、类型等。6.1.2收集测区及邻区的行政区划图、交通图、地下管线或其它地下设施理置图、气象资料等。6.2踏勘工区

将设计的物探测线、控制点成果展绘于地形图上,对工区进行全面踏勘,其任务是:3-

SY/T5171---1999

踏勘工区内的控制点位置,检查其标志的稳定性和可靠性;了解测区内地形、地物和行政管辖、工农牧业布局、人文交通等情况;一了解干扰源对卫星大地测量的影响程度及开展卫星大地测量作业的可行性;会同物探、地质人员,根据设计测线位置的地形、地质情况,确定测线端点、拐点的具体位置。6.3编写测量技术设计书

测量技术设计书内容包括:

a)概述:

测区概况、测量任务及测线布置情况;使用仪器型号及状况。

b)技术依据:

依据的技术规范;

一物探技术设计;

测区的地震勘探成图比例尺;

一最终测量成果的坐标系统、投影方式。c)作业方法及技术要求:

-加密控制点计划;

施工方法;

物理点垂直测线允许偏移范围;道距、激发点距、接收线距、激发线距及允许变通范围:二维测线端点的实测坐标与设计坐标的差值允许范围;拐点位置要求:

三维接收点、激发点的实测坐标与设计坐标的差值允许范围,相邻接收点间、激发点间和接收线间、激发线间的距离误差允许范围;空道的处理;

加密激发点或变观时的测量作业及数据处理方法;一物探对测量的其它技术要求。d)人员与装备:

计划投人的各类人员及作业组数量;各类装备及数量。

e)质量控制措施:

一影响测量施工及测量成果质量的主要因素及控制措施;测量标志的要求及保护措施。

f)设计测线位置:

二维地震测线起、闭点号,设计坐标、方位、测线长度等;-三维地震测网起算坐标原点、测线设计方位、施工边界、一次覆盖边界、满覆盖边界及线束关系、接收线和激发线起止桩号等;一非地震测线起、闭点号,设计坐标、方位及测线长度等。g)其它要求:

一施工安全及环境保护措施;

-资料处理与成果提交。

6.4仪器检验

用于生产的测量仪器,按计量法有关规定进行周期检验,并取得合格证书。4-

7加密控制测量

SY/T5171--1999

7.1若工区内已有的控制点不能满足需要,可根据工区情况采用卫星定位或常规测量(三角测量、导线测量、水准测量)等方法布设加密控制点。7.1.1卫星定位布设加密控制点:a)可采用静态、快速静态、实时动态等方法进行布设;b)加密控制点应尽量符合到工区内或周围具有WGS-84坐标和地方坐标的高级控制点上,点位应尽量选在对天通视良好、地势开阔的工区制高点上;c)单点定位求解WGS-84坐标的起算点时,应有6h以上的接收时间;d)在工区内,若要发展控制点,应尽量在求解坐标转换参数的网点.上进行发展。7.1.2常规测量方法布设加密控制点:7.1.2.1解析交会法:可采用前方、侧方、后方、双点和测边交会等形式。7.1.2.2控制导线:来采用附合导线形式进行布设,水平角、天顶距采用J2级仪器两测回测定。其它要求见表2、表3。

7.2采用全球定位系统布设加密控制点,按CH2001、SY/T5927、SY/T6291的规定执行。7.3凡精度能达到国家控制点要求的其它方法(如GLONASS系统及GPS、GLONASS双星系统),也可布设加密控制点。

8物探测线测量

8.1物理点坐标与高程的测定

a)从导线点、RTK点上,采用经纬仪导线坐标放样、极坐标放样或直线放样等方法进行测定;b)采用卫星定位系统的动态测量等方法进行测定;c)采用其它能达到物探精度要求的方法进行测定。8.2导线

8.2.1导线布设形式

a)附合导线;

b)闭合导线;

c)支导线。

8.2.2导线边长

导线最大边长不大于2km,连测边长最大不超过4km8.2.3导线限差

导线各项限差见表2、表4、表5。导线长度小于10km时,按10km计算导线限差。表中n为测站数;S为导线长度,单位为km。三维施工时控制导线长度减半。表2导线主要技术指标

成图比例尺

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

控制导线

导线总长度

全长相对精度

1/2500

1/2000

1/5000

方位角闭合差

高程闭合差

仪器等级

成图比例尺下载标准就来标准下载网

1:50000

1:100000

1:200000

SY/T5171-1999

表3水平角、天顶距观测值限差

两倍照准差互差

(2C互差)

导线长度

成图比例尺

1:10000

1:25000

1:50000

1:100000

8.2.4导线的发展

附合导线可以发展一次导线。

8.2.5导线观测技术要求

8.2.5.1边长测定:

重力导线主要技术指标

全长相对精度

1/2000

表5支导线

a)导线边长采用红外线测距仪进行测定:方位角闭合差

指标差互差

高程闭合差

支导线长度

b)单规测定两次,取至cm,两次互差不得超过5cm,取算术平均值。8.2.5.2角度测量:

a)水平角和天顶距采用不低于级的经纬仪或全站仪测定;b)水平角、天顶距(中丝法)采用一测回测定;c)同一测站内水平角、天顶距观测值限差见表3:d)导线高程采用直规、反观测,直、反高差较差的限差按0.4S计算,导线边长小于0.5km时,按0.5km计算直规、反规高差的限差,S取km,计算结果为m8.2.5.3仪器高、规标高取至cm

8.2.6野外改正

以下几项改正应尽量在野外现场进行:a)距离投影到大地水准面上的改正;b)距离归算到高斯平面上的改正;c)三角高程测量时地球曲率与大气折光差的改正。8.2.7特殊地区导线技术要求

SY/T5171-1999

a)凡在山区(含丘陵)进行地震勘探作业时,导线技术指标执行SY/T5775的规定;b)在特殊地区,经技术主管部门批准,可在满足4.13、4.14规定的条件下单独设计导线技术指标,但必须先估算其导线精度,确认能达到精度要求后才能施工。8.3天文方位角测量

8.3.1导线起、闭方位可采用天文方位测量,测定天文方位角可采用下列方法:a)太阳高度法;

b)北极星任意时角法;

c)太阳任意时角法。

8.3.2方位角观测不少于三测回,每测回观测时间不应超过10min,测回间时间不限,8.3.3观测之日,时间必须与北京时间进行校对,测定表差。8.3.4测定太阳方位角,太阳高度角不得小于8°。采用太阳高度法时一般不得在地方时间10时至14时观测。

8.3.5计算方位角所用测站的经度L和纬度B及高程h(量取至10m)可从大于或等于1:100000比例尺的地形图上量取,温度测定到度。8.3.6各测回算得的坐标方位角值,其互差不得大于1,取算术平均值作为最后成果。8.4物理点的施测

8.4.1采用经纬仪导线方法施测物理点的坐标、高程(距离、水平角、天顶距)时,单站半测回测定一次。

8.4.2采用全球定位系统动态测量布设测线时,其主要技术指标如下:8.4.2.1参考站。

a)设立在控制点.上的参考站,可采用实时差分(RTK)测量方法向外发展参考站,发展的参考站需进行检核。

1)检核方式:

复测发展的参考站或由它所测的物理点。一快速静态事后处理对比。

2)检核限差:

AX≤0.2m;4Y≤0.2m;Ah≤0.4mb)布设物探测线时,参考站每隔50km应进行一次检核,检核点可以是控制点或由不同参考站观测的物理点,检核限差按8.4.2.3b)的要求执行。8.4.2.2流动站:实时差分流动站距参考站的距离一般不超过15km,海滩、浅海可适当放宽,事后差分流动站距参考站的距离--般不超过50kmo8.4.2.3复测。

a)实时差分测量有下列情况之一时,应复测两个以上物理点或复测两次单个控制点进行检核后,才能进行施工。

1)每日施工前;

2)搬迁至新的参考站;

3)接收机或控制器内的数据或参数更新后。b)复测、捡核的物理点与原测点的坐标互差最大限差如下:1)实时相位差分测量(RTK):AX≤0.6m;△Y≤0.6m;Ah≤1.0m

2)实时伪距差分测量(RTD):

3)事后差分测量:

SY/T5171—1999

AX≤1.0m;△Y≤1.0mAh≤1.5m

AX≤1.5m;△Y≤1.5m;Ah≤1.5mc)整个工区的复测量,实时差分不得少于总量的1%,事后差分测量不得少于总量的3%。8.4.2.4其它方法:采用全球定位系统动态测量作业与经纬仪导线测量方法共同布设物探测线时,采用实时差分(RTK)测量布设的物理点,按8.4.2.1a)中2)的规定检核后,可作为经纬仪导线的起、闭点。经纬仪导线点不能作为实时差分、事后差分的参考站。8.4.2.5采用全球定位系统动态测量布设物探测线的其它要求按SY/T6291的规定执行。9记录

根据使用的测量仪器,可采用人工记录或仪器自动记录。9.1人工记录

9.1.1野外原始记录手簿设计要简单、明了,顺序编号。9.1.2野外记录必须做到真实、准确、字迹清楚,各项注记齐全,测量数据和相关文字必须当时在现场用铅笔记录到专用的记录手簿上。原始数据发生错误,要在现场改正。9.1.3在--个测站内不得有两个相关数字连环划改,不准转抄、涂改、擦改。凡不能划改的数据出错,应整齐划去该项数据后另起~行重记,划改规定见表6。表6野外原始记录划改规定

记录项目

9.1.4野外原始记录中,需当站控制的各项计算必须在迁站前完成。不准划改部分

()和(\)

m及以下部分

仪器高、规标高

9.1.5每条测线的始末、工作间隙的前后及施工中有变化时,记录页上端各项记载要逐栏填写。9.1.6测线跨越障碍物,丢道、拐点点号等情况应在备注栏中注记清楚。9.2自动记录

9.2.1采用磁卡、电子手薄、仪器内存等进行自动记录时,应尽量用与测线号有关的字符作文件名。9.2.2每一磁卡记录完毕后,应对其进行写保护。自动记录的原始数据应有数据保护措施。9.2.3

10数据处理及资料整理

10.1数据处理

10.1.1野外原始记录应进行全部检查,对输入微机的原始记录应进行全部校对。10.1.2磁卡或电子手簿记录的原始数据,按下列原则进行编辑:a)站点关系记错可以进行编辑,其它原始数据在任何情况下不得进行编辑;b)若--个测站有多个同名数据,对不使用的数据要进行备注;c)多条导线重复部分,可将重复部分拷贝后同非重复部分组成完整的导线,并在备注栏中注明;d)重复数据(如重测、补测、测错等)的编辑必须有备注。18

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。