QC/T 564-2008

基本信息

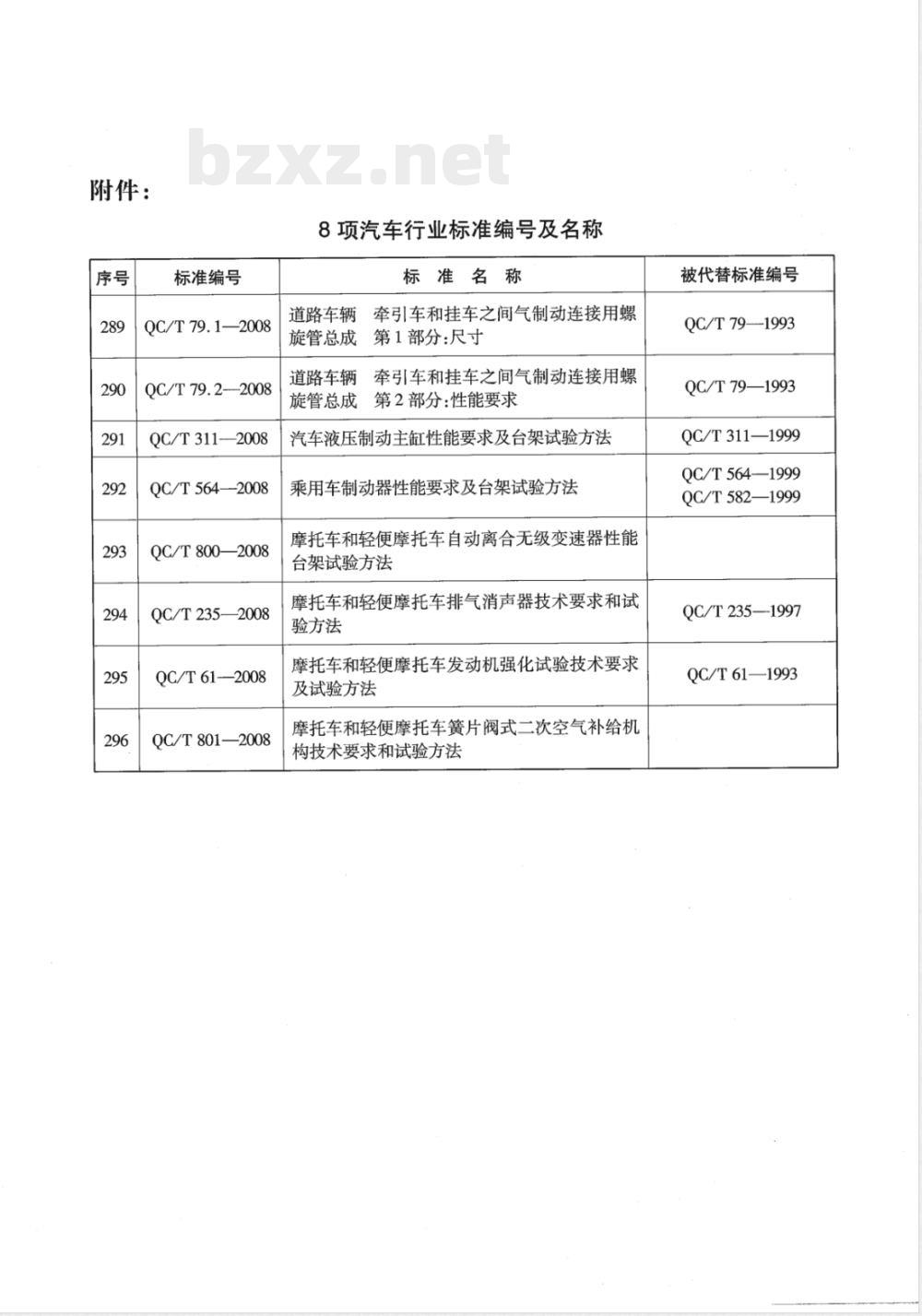

标准号: QC/T 564-2008

中文名称:乘用车制动器性能要求及台架试验方法

标准类别:汽车行业标准(QC)

标准状态:现行

发布日期:2008-06-04

实施日期:2008-11-01

出版语种:简体中文

下载格式:.rar.pdf

下载大小:4049324

标准分类号

标准ICS号:道路车辆工程>>道路车辆装置>>43.040.40制动系统

中标分类号:车辆>>汽车底盘与车身>>T24制动系统

关联标准

出版信息

出版社:中国计划出版社

页数:16

标准价格:0.0 元

出版日期:2008-11-01

相关单位信息

起草单位:第一汽车集团公司技术中心;重庆汽车研究所;浙江亚太机电股份有限公司;河北故城星月制动材料有限公司

提出单位:全国汽车标准化技术委员会

发布部门:中华人民共和国国家发展和改革委员会

标准简介

本标准规定了乘用车行车制动器的性能要求及台架试验方法。本标准适用于GB/T 15089规定的M1类车辆用行车制动器总成及摩擦衬片(衬块)总成。 QC/T 564-2008 乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T564-2008 标准下载解压密码:www.bzxz.net

标准图片预览