QC/T 593-2014

基本信息

标准号: QC/T 593-2014

中文名称:汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法

标准类别:汽车行业标准(QC)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

下载格式:.zip .pdf

下载大小:16466241

标准分类号

关联标准

出版信息

相关单位信息

标准简介

QC/T 593-2014.Performance requirements and bench test methods of automobile hydraulic proportional valve.

1范围

QC/T 593规定了汽车液压比例阀的性能要求及台架试验方法。

QC/T 593适用于各类汽车使用的液压定值比例阀、液压惯性比例阀和液压感载比例阀。

2规范性引 用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 5620- 2002 道路车辆汽车和挂车 制动名 词术语及其定义

CB/T 6461- -2002 金 属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验

3术语和定义

CB/T 5620- 2002 中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1比例拐点split point

汽车液压比例阀的理论输人一输出特性曲线中,输出压力与输入压力的比例关系发生显著变化的转折点。对某一特定产品,通常有一个或一个以上的比例拐点,参见图1中的A、B E点。

3.2分配比ratio

汽车液压比例阀的理论输入- -输 出特性曲线上斜率不为1的直线段的斜率,参见图1中AC、BD直线段的斜率。

3.3额定工作压力P。rated working pressure

汽车液压比例阀产品技术文件规定的工作液压。

3.4惯性球的非工作状态off working state of the inertial ball

因汽车制动时制动减速度太小或路面坡度不支持,惯性球在汽车液压惯性比例阀中的空间状态未发生变化,通往控制腔的油路仍保持畅通。

3.5惯性球的工作状态working state of the inertial ball

在制动减速度的作用或路面坡度支持下,汽车液压惯性比例阀中的惯性球被推动并堵住通往控制腔的油路通道。

3.6惯性球就位at position of the inertial ball

汽车液压惯性比例阀中的惯性球保持在非工作状态的过程。

1范围

QC/T 593规定了汽车液压比例阀的性能要求及台架试验方法。

QC/T 593适用于各类汽车使用的液压定值比例阀、液压惯性比例阀和液压感载比例阀。

2规范性引 用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 5620- 2002 道路车辆汽车和挂车 制动名 词术语及其定义

CB/T 6461- -2002 金 属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验

3术语和定义

CB/T 5620- 2002 中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1比例拐点split point

汽车液压比例阀的理论输人一输出特性曲线中,输出压力与输入压力的比例关系发生显著变化的转折点。对某一特定产品,通常有一个或一个以上的比例拐点,参见图1中的A、B E点。

3.2分配比ratio

汽车液压比例阀的理论输入- -输 出特性曲线上斜率不为1的直线段的斜率,参见图1中AC、BD直线段的斜率。

3.3额定工作压力P。rated working pressure

汽车液压比例阀产品技术文件规定的工作液压。

3.4惯性球的非工作状态off working state of the inertial ball

因汽车制动时制动减速度太小或路面坡度不支持,惯性球在汽车液压惯性比例阀中的空间状态未发生变化,通往控制腔的油路仍保持畅通。

3.5惯性球的工作状态working state of the inertial ball

在制动减速度的作用或路面坡度支持下,汽车液压惯性比例阀中的惯性球被推动并堵住通往控制腔的油路通道。

3.6惯性球就位at position of the inertial ball

汽车液压惯性比例阀中的惯性球保持在非工作状态的过程。

标准图片预览

标准内容

ICS43.040.50

中华人民共和国汽车行业标准

QC/T593—2014

代替QC/T593—1999

汽车液压比例阀性能要求及

台架试验方法

Performancerequirementsand benchtestmethodsofautomobilehydraulicproportionalvalve2014-05-06发布

2014-10-01实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

新刮涂后输数码套直伤

中华人民共和国工业和信息化部公告

2014年第32号

工业和信息化部批准《不干胶标签印刷机》等1208项行业标准(标准编号名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中机械行业标准471项,汽车行业标准32项,船舶行业标准70项,航空行业标准111项,化工行业标准137项,治金行业标准69项,建材行业标准30项,石化行业标准14项,有色金属行业标准6项,轻工行业标准89项,纺织行业标准49项,兵工民品行业标准79项,核行业标准15项,电子行业标准2项,通信行业标准34项。批准《锰硅合金(FeMn68Si16)》等39项治金行业标准样品(标准样品目录及成分含量见附件2)。

以上机械行业标准由机械工业出版社出版,汽车行业标准及化工有色金属工程建设行业标准由中国计划出版社出版,船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版,航空行业标准由中国航空综合技术研究所组织出版,化工行业标准由化工出版社出版,治金行业标准由治金工业出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,纺织行业标准由中国标准出版社出版,兵工民品行业标准由中国兵器工业标准化研究所组织出版,核行业标准由核工业标准化研究所组织出版,电子行业标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版、通信工程建设行业标准由北京邮电大学出版社出版。附件:32项汽车行业标准编号、标准名称和起始实施日期。中华人民共和国工业和信息化部二〇一四年五月六日

附件:

32项汽车行业标准编号、标准名称和起始实施日期标准编号

QC/T231—2014

QC/T233—2014

QC/T66-2014

QC/T962-—2014

QC/T680—2014

QC/T963-2014

QC/T234-2014

QC/T964--2014

QC/T644—2014

QC/T965—2014

QC/T966—2014

OC/T459—2014

QC/T29106—2014

QC/T198-2014

QC/T220—2014下载标准就来标准下载网

QC/T967—2014

QC/T968-2014

QC/T969—2014

QC/T636—2014

QC/T970

标准名称

摩托车和轻便摩托车反冲起动器技术条件

摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法

摩托车和轻便摩托车湿式离合器摩托车和轻便摩托车漆层技术

摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件

摩托车和轻便摩托车车轮制动圈摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件

城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度

汽车金属燃油箱技术条件

汽车电动后视镜驱动器

汽车塑料件涂层技术条件

随车起重运输车

汽车电线束技术条件

汽车用开关通用技术条件

汽车用易熔线技术条件

汽油机进气道喷射式喷油器

金属催化转化器中铂、钯、佬含量的测定方法

乘用车行李厢内部开启机构

汽车电动玻璃升降器

乘用车空气滤清器技术条件

被代替标准编号

QC/T231—1997

OC/T233--1997

QC/T66-—1993

QC/T680—2002

QC/T234—1997

QC/T644—2000

QC/T488-2000

QC/T459-2004

QC/T29106—2004

QC/T198-1995

QC/T220—1996

QC/T636—2000

起始实施日期

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

TTKAONTKAca

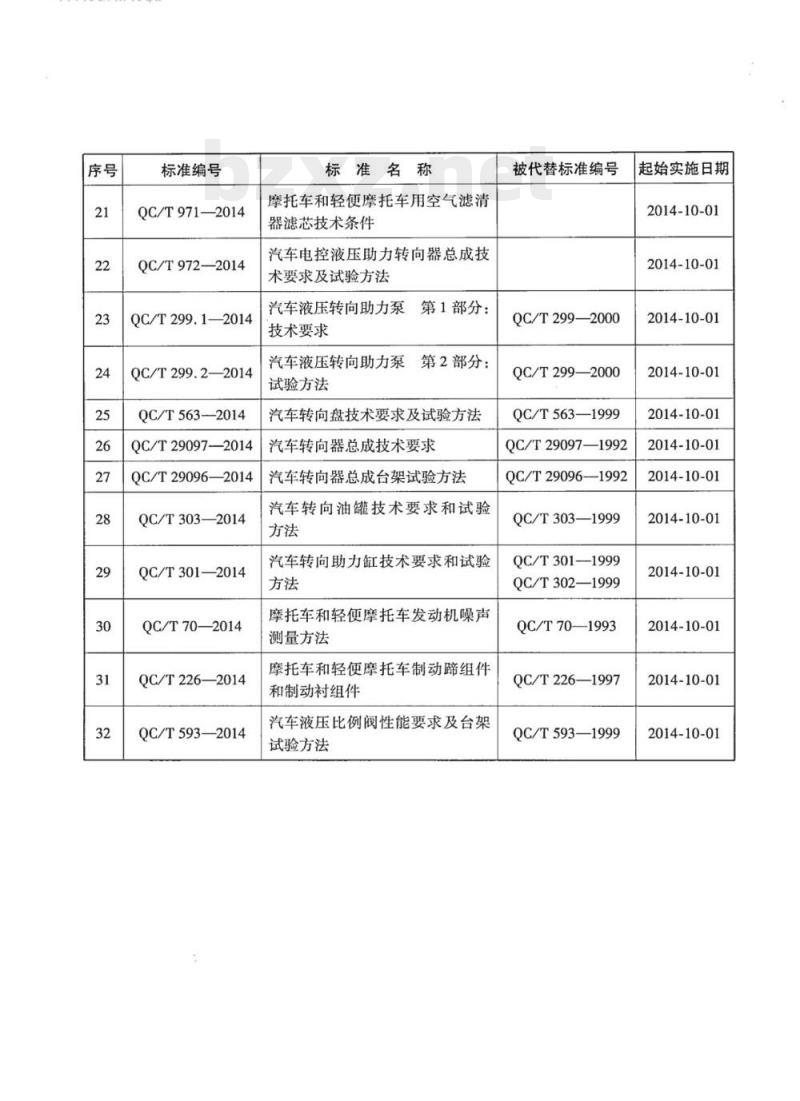

标准编号

QC/T971—2014

QC/T972—2014

QC/T299.1—2014

QC/T299.2—2014

QC/T563-—2014

QC/T29097-2014

QC/T29096-—2014

QC/T303—2014

QC/T301—2014

QC/T70—2014

QC/T226—2014

QC/T593—2014

标准名称

摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯技术条件

汽车电控液压助力转向器总成技术要求及试验方法

汽车液压转向助力泵第1部分:

技术要求

汽车液压转向助力泵第2部分:

试验方法

汽车转向盘技术要求及试验方法汽车转向器总成技术要求

汽车转向器总成台架试验方法

汽车转向油罐技术要求和试验

汽车转向助力缸技术要求和试验方法

摩托车和轻便摩托车发动机噪声测量方法

摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件

汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法

被代替标准编号

QC/T299—2000

OC/T299—2000

QC/T563—1999

QC/T29097—1992

QC/T29096-—1992

QC/T303—1999

QC/T301—1999

QC/T302—1999

QC/T70—1993

QC/T226—1997

QC/T593—1999

起始实施日期

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

TTTKAoNTKAca

规范性引用文件·

术语和定义

性能要求…·

试验相关要求

试验方法

QC/T593—2014

HiiKAoNiiKAca

QC/T593—2014

本文件按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准自实施之日起代替QC/T593—1999《液压感载比例阀技术条件》,与QC/T593—1999相比,主要技术变化如下:

-扩大了适用范围(见第1章,1999年版的第1章);-增加了术语及定义(见第3章);—取消了基本要求(见1999年版的3.1);-增加了试验相关要求(见第5章);修改了真空密封性的试验方法及评价(见4.1、6.1,1999年版的3.2.1.2、4.2.1.2);修改了密封性和耐压性的试验方法及评价,并将两项试验合并(见4.2、6.2,1999年版的3.2.1.3、3.2.1.4、4.2.1.3、4.2.1.4);修改了耗液量的试验方法及评价(见4.3、6.3,1999年版的3.2.1.6、4.2.1.6);修改了工作特性的试验方法及评价(见4.4、6.4,1999年版的3.2.1.1、4.2.1.1);-增加了低温缓加压特性(见4.5、6.5);-增加了高温缓加压特性(见4.6、6.6);修改了温度耐久性的试验方法及评价(见4.9、6.9,1999年版的3.2.2、4.2.2):-取消了安全特性(见1999年版的3.2.3、4.2.3);增加了耐振性能(见4.8、6.8);修改了耐腐蚀性的试验时间及评价(见4.10、6.10,1999年版的3.2.4、4.2.4);一取消了清洁度(见1999年版的4.2.5);取消了检验规则和标志、包装、运输、储运(见1999年版的第5章和第6章)。本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)提出并归口。本标准起草单位:中国汽车工程研究院股份有限公司、中国第一汽车集团公司技术中心、浙江亚太机电股份有限公司、江苏黄海汽配股份有限公司、温州市东启汽车零部件制造有限公司、浙江万安科技股份有限公司。

本标准主要起草人:梅宗信、欧家福、李欣、黄国兴、徐相斌、叶元平、李小攀。H

iTKAoNTKAca

1范围

汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法本标准规定了汽车液压比例阀的性能要求及台架试验方法。QC/T593—2014

本标准适用于各类汽车使用的液压定值比例阀、液压惯性比例阀和液压感载比例阀。2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB/T5620一2002道路车辆汽车和挂车制动名词术语及其定义GB/T6461—2002金属基体上金属和其他无机盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级GB/T10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验3术语和定义

GB/T5620—2002中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1

比例拐点splitpoint

汽车液压比例阀的理论输人一输出特性曲线中,输出压力与输人压力的比例关系发生显著变化的转折点。对某一特定产品,通常有一个或一个以上的比例拐点,参见图1中的A、B、E点。输出压力,MPa

输入压力,MPa

a)液压定值比例阀

4输出压力,MPa

非工作状态

工作状态

输入压力,MPa

b)液压惯性比例阀

输出压力,MPa

前腔失效

满载lc

空载!

汽车液压比例阀输入一输出特性曲线示例图1

分配比ratio

输入压力,MPa

c)液压感载比例阀

汽车液压比例阀的理论输入一输出特性曲线上斜率不为1的直线段的斜率,参见图1中AC、BD直线段的斜率。

额定工作压力P。ratedworkingpressure汽车液压比例阀产品技术文件规定的工作液压。1

TKAoNiKAca

QC/T593-—2014

惯性球的非工作状态offworkingstateoftheinertialball因汽车制动时制动减速度太小或路面坡度不支持,惯性球在汽车液压惯性比例阀中的空间状态未发生变化,通往控制腔的油路仍保持畅通。3.5

workingstateoftheinertialball惯性球的工作状态

在制动减速度的作用或路面坡度支持下,汽车液压惯性比例阀中的惯性球被推动并堵住通往控制腔的油路通道。

惯性球就位atpositionoftheinertialball汽车液压惯性比例阀中的惯性球保持在非工作状态的过程。3.7

惯性球离位offpositionoftheinertialball汽车液压惯性比例阀中的惯性球从工作状态向非工作状态转化的过程。4性能要求

4.1真空密封性

样件内部的压力升高值不应大于0.05kPa。4.2液压密封性

4.2.1样件在不同试验压力下的压力降应符合表1的规定或由供需双方商定。4.2.2样件连接管接头螺纹应无损坏等缺陷。表1液压密封性要求

试验压力

4.3耗液量

样件的额定工作压力

101510154.3.1液压定值比例阀每个进液口的耗液量不应大于0.3mL。压力降

4.3.2液压惯性比例阀在惯性球的非工作状态下每个进液口的耗液量不应大于0.9mL,在惯性球2

TKAONT KAca

的工作状态下每个进液口的耗液量不应大于0.4mL。QC/T593—2014

4.3.3液压感载比例阀在空载状态(指汽车空载时,液压感载比例阀所处的空间状态。下同)下每个进液口的耗液量不应大于0.3mL,在满载状态(指汽车满载时,液压感载比例阀所处的空间状态。下同)下每个进液口的耗液量不应大于0.4mL。4.4常温工作特性

4.4.1常温缓加压特性。

4.4.1.1各比例拐点应满足产品技术文件要求。4.4.1.2各分配比应满足产品技术文件要求。4.4.1.3快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.4.1.4对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.4MPa。

4.4.1.5对具有前腔(与汽车前轴制动器相连的一腔。下同)失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔(与汽车后轴制动器相连的一腔。下同)进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.4MPa。4.4.1.6对液压惯性比例阀,除应满足4.4.1.1、4.4.1.2、4.4.1.4要求外,还应满足以下要求:a)单向阀性能:当控制腔的压力开始升高时,进液口输入压力应满足设计要求;b)

惯性球就位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.3MPa;惯性球离位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.3MPa。c)

4.4.2常温急加压特性。

4.4.2.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率(后者输出压力测量值与前者输出压力测量值之差与后者输出压力测量值的商,用百分数表示。下同)的绝对值不应天于30%。

4.4.2.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.4.2.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.8MPa。

4.4.2.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.8MPa。4.5低温缓加压特性

4.5.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不应大于35%。

4.5.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.6MPa。4.5.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于1.2MPa。

4.5.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于1.2MPa。4.6高温缓加压特性

4.6.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不应大3

TTiKAoNTKAca

QC/T593—2014

于30%。

4.6.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.6.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.6MPa。

4.6.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa。4.7耐冲洗性

对带防护罩且安装在发动机仓外的液压感载比例阀,样件的防护罩在试验结束后应无破损和脱落,阀体内部应无污水。

4.8耐振性能

振动试验过程中,样件应无异常现象。振动试验结束后,样件的常温缓加压特性应满足4.4.1的要求。

4.9温度耐久性

温度耐久性试验过程中,样件应无外泄漏,零部件应无损坏。4.9.1

温度耐久性试验后,其液压密封性应满足4.2的要求。4.9.2

温度耐久性试验后,其常温缓加压特性应满足以下要求:4.9.3

各比例拐点测量值与试验前常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不a)

应大于40%;

快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa;b)

对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对c)

值不应大于0.8MPa;

d)对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.8MPa;对液压惯性比例阀,除应满足4.9.3a)、4.9.3c)要求外,还应满足以下要求:e)

1)单向阀性能:当控制腔压力开始升高时,进液口压力值与温度耐久性试验前的值相比较,其变化率的绝对值不应大于40%;2)惯性球就位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa;3)惯性球离位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa。4.9.4温度耐久性试验后,其常温急加压特性应满足以下要求:各比例拐点测量值与试验前常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不a)

应大于55%;

快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa;对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对c)

值不应大于1MPa;

对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于1MPa。4.10

耐腐蚀性

QC/T593—2014

4.10.1对表面处理采用镀锌工艺的样件,耐腐蚀性试验结束后,样件表面的有色铬酸盐的生成物和黑色处理物的锈蚀面积不应大于5cm。4.10.2对表面处理采用涂膜工艺的样件,耐腐蚀性试验结束后,应满足以下要求:a)不应有膨胀、剥落和涂膜软化现象;b)样件表面不应有一个以上直径大于2mm的腐蚀物。4.10.3对表面处理采用氧化工艺的铝合金样件,耐腐蚀性试验结束后,按GB/T6461-2002进行评级时不应低于7/4sE。

4.10.4采用其他表面处理工艺的样件,可参照以上要求或满足供需双方协商确定的要求。5试验相关要求

5.1试验设备

5.1.1性能试验装置。

5.1.1.1真空密封性测量系统测试回路的总有效容积应在450mL~500mL范围内,真空度显示或记录装置的分辨率不应低于1.5Pa。5.1.1.2液压密封性和工作特性试验装置原理图见图2、图3,其相关要求如下:a)压力源应能使样件进液口的压力以设定的升压速率建立压力,且能在到达规定的压力后保持稳定。当需要快速卸压时,应能不受阻碍地快速卸压至0.01MPa以下。测量容积调节装置应能调节所在液压测试回路的总有效容积。当进行液压密封性试验时,b)

每个液压测试回路的总有效容积应为135mL~150mL。压力测量装置的安装位置距样件进液口、出液口不宜超过800mm;压力显示或记录装置的c

分辨率不应低于0.01MPa。

d)当进行液压惯性比例阀的工作特性试验时,试验装置应能根据试验要求在惯性球的非工作状态和惯性球的工作状态之间不断转换。e)

负载装置宜模拟实车负载。

f)试验装置的布置形式应有利于排尽整个液压系统内的空气。5.1.1.3耗液量试验装置的原理图见图4。在0~25MPa范围内的任何压力下,各截止阀保压30s的泄漏量应为零。量管的分辨率不应低于0.01mL,压力显示或记录装置的分辨率不应低于0.01MPa。

5.1.2温度耐久性试验装置。

5.1.2.1试验原理图可参考图2、图3。5.1.2.2压力监控装置的准确度等级不应低于1.5级。5.1.2.3试验装置应能自动记录温度耐久性的试验次数。5.1.3夹具。

5.1.3.1液压定值比例阀试验的样件夹具应能模拟实车安装状态。5.1.3.2液压惯性比例阀试验的样件夹具应能模拟实车安装状态,样件的安装角度能模拟样件在惯性球的非工作状态和惯性球的工作状态间转换,其角度变化率可调。5.1.3.3液压感载比例阀试验的样件夹具应能模拟汽车的空载和满载状态,其安装误差不应引起5

QC/T593—2014

24/23/22

1、12--测量容积调节装置;2、3、5、6、8、11、14、15、22、23—截止阀;4、9、16、21一压力测量装置(压力传感器或压力表);7一油箱:10一压力源;13、24一负载装置;17一试验样件;18一高、低温试验箱;19试验样件工作状态驱动装置;20-试验样件夹具

图2液压定值比例阀和液压感载比例阀液压密封性、工作特性测试原理图112

1一测量容积调节装置;2、4、7、8—截止阀;3、9一压力测量装置(压力传感器或压力表);5压力源;6一负载装置;10一高、低温试验箱;11一试验样件;12一试验样件夹具;13一试验样件工作状态驱动装置图3液压惯性比例阀液压密封性、工作特性测试原理图1一压力源:2、5一截止阀:3一压力测量装置(压力传感器或压力表);4一量管;6—试验样件:7一试验样件夹具图4耗液量测试原理图

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国汽车行业标准

QC/T593—2014

代替QC/T593—1999

汽车液压比例阀性能要求及

台架试验方法

Performancerequirementsand benchtestmethodsofautomobilehydraulicproportionalvalve2014-05-06发布

2014-10-01实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

新刮涂后输数码套直伤

中华人民共和国工业和信息化部公告

2014年第32号

工业和信息化部批准《不干胶标签印刷机》等1208项行业标准(标准编号名称、主要内容及起始实施日期见附件1),其中机械行业标准471项,汽车行业标准32项,船舶行业标准70项,航空行业标准111项,化工行业标准137项,治金行业标准69项,建材行业标准30项,石化行业标准14项,有色金属行业标准6项,轻工行业标准89项,纺织行业标准49项,兵工民品行业标准79项,核行业标准15项,电子行业标准2项,通信行业标准34项。批准《锰硅合金(FeMn68Si16)》等39项治金行业标准样品(标准样品目录及成分含量见附件2)。

以上机械行业标准由机械工业出版社出版,汽车行业标准及化工有色金属工程建设行业标准由中国计划出版社出版,船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版,航空行业标准由中国航空综合技术研究所组织出版,化工行业标准由化工出版社出版,治金行业标准由治金工业出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,纺织行业标准由中国标准出版社出版,兵工民品行业标准由中国兵器工业标准化研究所组织出版,核行业标准由核工业标准化研究所组织出版,电子行业标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版、通信工程建设行业标准由北京邮电大学出版社出版。附件:32项汽车行业标准编号、标准名称和起始实施日期。中华人民共和国工业和信息化部二〇一四年五月六日

附件:

32项汽车行业标准编号、标准名称和起始实施日期标准编号

QC/T231—2014

QC/T233—2014

QC/T66-2014

QC/T962-—2014

QC/T680—2014

QC/T963-2014

QC/T234-2014

QC/T964--2014

QC/T644—2014

QC/T965—2014

QC/T966—2014

OC/T459—2014

QC/T29106—2014

QC/T198-2014

QC/T220—2014下载标准就来标准下载网

QC/T967—2014

QC/T968-2014

QC/T969—2014

QC/T636—2014

QC/T970

标准名称

摩托车和轻便摩托车反冲起动器技术条件

摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法

摩托车和轻便摩托车湿式离合器摩托车和轻便摩托车漆层技术

摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件

摩托车和轻便摩托车车轮制动圈摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件

城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度

汽车金属燃油箱技术条件

汽车电动后视镜驱动器

汽车塑料件涂层技术条件

随车起重运输车

汽车电线束技术条件

汽车用开关通用技术条件

汽车用易熔线技术条件

汽油机进气道喷射式喷油器

金属催化转化器中铂、钯、佬含量的测定方法

乘用车行李厢内部开启机构

汽车电动玻璃升降器

乘用车空气滤清器技术条件

被代替标准编号

QC/T231—1997

OC/T233--1997

QC/T66-—1993

QC/T680—2002

QC/T234—1997

QC/T644—2000

QC/T488-2000

QC/T459-2004

QC/T29106—2004

QC/T198-1995

QC/T220—1996

QC/T636—2000

起始实施日期

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

TTKAONTKAca

标准编号

QC/T971—2014

QC/T972—2014

QC/T299.1—2014

QC/T299.2—2014

QC/T563-—2014

QC/T29097-2014

QC/T29096-—2014

QC/T303—2014

QC/T301—2014

QC/T70—2014

QC/T226—2014

QC/T593—2014

标准名称

摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯技术条件

汽车电控液压助力转向器总成技术要求及试验方法

汽车液压转向助力泵第1部分:

技术要求

汽车液压转向助力泵第2部分:

试验方法

汽车转向盘技术要求及试验方法汽车转向器总成技术要求

汽车转向器总成台架试验方法

汽车转向油罐技术要求和试验

汽车转向助力缸技术要求和试验方法

摩托车和轻便摩托车发动机噪声测量方法

摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件

汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法

被代替标准编号

QC/T299—2000

OC/T299—2000

QC/T563—1999

QC/T29097—1992

QC/T29096-—1992

QC/T303—1999

QC/T301—1999

QC/T302—1999

QC/T70—1993

QC/T226—1997

QC/T593—1999

起始实施日期

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

2014-10-01

TTTKAoNTKAca

规范性引用文件·

术语和定义

性能要求…·

试验相关要求

试验方法

QC/T593—2014

HiiKAoNiiKAca

QC/T593—2014

本文件按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准自实施之日起代替QC/T593—1999《液压感载比例阀技术条件》,与QC/T593—1999相比,主要技术变化如下:

-扩大了适用范围(见第1章,1999年版的第1章);-增加了术语及定义(见第3章);—取消了基本要求(见1999年版的3.1);-增加了试验相关要求(见第5章);修改了真空密封性的试验方法及评价(见4.1、6.1,1999年版的3.2.1.2、4.2.1.2);修改了密封性和耐压性的试验方法及评价,并将两项试验合并(见4.2、6.2,1999年版的3.2.1.3、3.2.1.4、4.2.1.3、4.2.1.4);修改了耗液量的试验方法及评价(见4.3、6.3,1999年版的3.2.1.6、4.2.1.6);修改了工作特性的试验方法及评价(见4.4、6.4,1999年版的3.2.1.1、4.2.1.1);-增加了低温缓加压特性(见4.5、6.5);-增加了高温缓加压特性(见4.6、6.6);修改了温度耐久性的试验方法及评价(见4.9、6.9,1999年版的3.2.2、4.2.2):-取消了安全特性(见1999年版的3.2.3、4.2.3);增加了耐振性能(见4.8、6.8);修改了耐腐蚀性的试验时间及评价(见4.10、6.10,1999年版的3.2.4、4.2.4);一取消了清洁度(见1999年版的4.2.5);取消了检验规则和标志、包装、运输、储运(见1999年版的第5章和第6章)。本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)提出并归口。本标准起草单位:中国汽车工程研究院股份有限公司、中国第一汽车集团公司技术中心、浙江亚太机电股份有限公司、江苏黄海汽配股份有限公司、温州市东启汽车零部件制造有限公司、浙江万安科技股份有限公司。

本标准主要起草人:梅宗信、欧家福、李欣、黄国兴、徐相斌、叶元平、李小攀。H

iTKAoNTKAca

1范围

汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法本标准规定了汽车液压比例阀的性能要求及台架试验方法。QC/T593—2014

本标准适用于各类汽车使用的液压定值比例阀、液压惯性比例阀和液压感载比例阀。2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB/T5620一2002道路车辆汽车和挂车制动名词术语及其定义GB/T6461—2002金属基体上金属和其他无机盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级GB/T10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验3术语和定义

GB/T5620—2002中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1

比例拐点splitpoint

汽车液压比例阀的理论输人一输出特性曲线中,输出压力与输人压力的比例关系发生显著变化的转折点。对某一特定产品,通常有一个或一个以上的比例拐点,参见图1中的A、B、E点。输出压力,MPa

输入压力,MPa

a)液压定值比例阀

4输出压力,MPa

非工作状态

工作状态

输入压力,MPa

b)液压惯性比例阀

输出压力,MPa

前腔失效

满载lc

空载!

汽车液压比例阀输入一输出特性曲线示例图1

分配比ratio

输入压力,MPa

c)液压感载比例阀

汽车液压比例阀的理论输入一输出特性曲线上斜率不为1的直线段的斜率,参见图1中AC、BD直线段的斜率。

额定工作压力P。ratedworkingpressure汽车液压比例阀产品技术文件规定的工作液压。1

TKAoNiKAca

QC/T593-—2014

惯性球的非工作状态offworkingstateoftheinertialball因汽车制动时制动减速度太小或路面坡度不支持,惯性球在汽车液压惯性比例阀中的空间状态未发生变化,通往控制腔的油路仍保持畅通。3.5

workingstateoftheinertialball惯性球的工作状态

在制动减速度的作用或路面坡度支持下,汽车液压惯性比例阀中的惯性球被推动并堵住通往控制腔的油路通道。

惯性球就位atpositionoftheinertialball汽车液压惯性比例阀中的惯性球保持在非工作状态的过程。3.7

惯性球离位offpositionoftheinertialball汽车液压惯性比例阀中的惯性球从工作状态向非工作状态转化的过程。4性能要求

4.1真空密封性

样件内部的压力升高值不应大于0.05kPa。4.2液压密封性

4.2.1样件在不同试验压力下的压力降应符合表1的规定或由供需双方商定。4.2.2样件连接管接头螺纹应无损坏等缺陷。表1液压密封性要求

试验压力

4.3耗液量

样件的额定工作压力

10

4.3.2液压惯性比例阀在惯性球的非工作状态下每个进液口的耗液量不应大于0.9mL,在惯性球2

TKAONT KAca

的工作状态下每个进液口的耗液量不应大于0.4mL。QC/T593—2014

4.3.3液压感载比例阀在空载状态(指汽车空载时,液压感载比例阀所处的空间状态。下同)下每个进液口的耗液量不应大于0.3mL,在满载状态(指汽车满载时,液压感载比例阀所处的空间状态。下同)下每个进液口的耗液量不应大于0.4mL。4.4常温工作特性

4.4.1常温缓加压特性。

4.4.1.1各比例拐点应满足产品技术文件要求。4.4.1.2各分配比应满足产品技术文件要求。4.4.1.3快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.4.1.4对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.4MPa。

4.4.1.5对具有前腔(与汽车前轴制动器相连的一腔。下同)失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔(与汽车后轴制动器相连的一腔。下同)进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.4MPa。4.4.1.6对液压惯性比例阀,除应满足4.4.1.1、4.4.1.2、4.4.1.4要求外,还应满足以下要求:a)单向阀性能:当控制腔的压力开始升高时,进液口输入压力应满足设计要求;b)

惯性球就位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.3MPa;惯性球离位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.3MPa。c)

4.4.2常温急加压特性。

4.4.2.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率(后者输出压力测量值与前者输出压力测量值之差与后者输出压力测量值的商,用百分数表示。下同)的绝对值不应天于30%。

4.4.2.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.4.2.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.8MPa。

4.4.2.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.8MPa。4.5低温缓加压特性

4.5.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不应大于35%。

4.5.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.6MPa。4.5.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于1.2MPa。

4.5.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于1.2MPa。4.6高温缓加压特性

4.6.1各比例拐点测量值与常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不应大3

TTiKAoNTKAca

QC/T593—2014

于30%。

4.6.2快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa。4.6.3对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对值不应大于0.6MPa。

4.6.4对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa。4.7耐冲洗性

对带防护罩且安装在发动机仓外的液压感载比例阀,样件的防护罩在试验结束后应无破损和脱落,阀体内部应无污水。

4.8耐振性能

振动试验过程中,样件应无异常现象。振动试验结束后,样件的常温缓加压特性应满足4.4.1的要求。

4.9温度耐久性

温度耐久性试验过程中,样件应无外泄漏,零部件应无损坏。4.9.1

温度耐久性试验后,其液压密封性应满足4.2的要求。4.9.2

温度耐久性试验后,其常温缓加压特性应满足以下要求:4.9.3

各比例拐点测量值与试验前常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不a)

应大于40%;

快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa;b)

对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对c)

值不应大于0.8MPa;

d)对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于0.8MPa;对液压惯性比例阀,除应满足4.9.3a)、4.9.3c)要求外,还应满足以下要求:e)

1)单向阀性能:当控制腔压力开始升高时,进液口压力值与温度耐久性试验前的值相比较,其变化率的绝对值不应大于40%;2)惯性球就位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa;3)惯性球离位性能:当进液口的压力为P。时,进液口与出液口的压力差不应大于0.6MPa。4.9.4温度耐久性试验后,其常温急加压特性应满足以下要求:各比例拐点测量值与试验前常温缓加压对应比例拐点测量值相比较,其变化率的绝对值不a)

应大于55%;

快速卸压0.5s后,各出液口的压力值不应大于0.4MPa;对由两个出液口控制同一车轴的样件,当进液口压力为P。时,其两个出液口压力差的绝对c)

值不应大于1MPa;

对具有前腔失效保护功能的液压感载比例阀,在前腔失效情况下,当后腔进液口的压力为P。时,其后腔进液口与出液口的压力差不应大于1MPa。4.10

耐腐蚀性

QC/T593—2014

4.10.1对表面处理采用镀锌工艺的样件,耐腐蚀性试验结束后,样件表面的有色铬酸盐的生成物和黑色处理物的锈蚀面积不应大于5cm。4.10.2对表面处理采用涂膜工艺的样件,耐腐蚀性试验结束后,应满足以下要求:a)不应有膨胀、剥落和涂膜软化现象;b)样件表面不应有一个以上直径大于2mm的腐蚀物。4.10.3对表面处理采用氧化工艺的铝合金样件,耐腐蚀性试验结束后,按GB/T6461-2002进行评级时不应低于7/4sE。

4.10.4采用其他表面处理工艺的样件,可参照以上要求或满足供需双方协商确定的要求。5试验相关要求

5.1试验设备

5.1.1性能试验装置。

5.1.1.1真空密封性测量系统测试回路的总有效容积应在450mL~500mL范围内,真空度显示或记录装置的分辨率不应低于1.5Pa。5.1.1.2液压密封性和工作特性试验装置原理图见图2、图3,其相关要求如下:a)压力源应能使样件进液口的压力以设定的升压速率建立压力,且能在到达规定的压力后保持稳定。当需要快速卸压时,应能不受阻碍地快速卸压至0.01MPa以下。测量容积调节装置应能调节所在液压测试回路的总有效容积。当进行液压密封性试验时,b)

每个液压测试回路的总有效容积应为135mL~150mL。压力测量装置的安装位置距样件进液口、出液口不宜超过800mm;压力显示或记录装置的c

分辨率不应低于0.01MPa。

d)当进行液压惯性比例阀的工作特性试验时,试验装置应能根据试验要求在惯性球的非工作状态和惯性球的工作状态之间不断转换。e)

负载装置宜模拟实车负载。

f)试验装置的布置形式应有利于排尽整个液压系统内的空气。5.1.1.3耗液量试验装置的原理图见图4。在0~25MPa范围内的任何压力下,各截止阀保压30s的泄漏量应为零。量管的分辨率不应低于0.01mL,压力显示或记录装置的分辨率不应低于0.01MPa。

5.1.2温度耐久性试验装置。

5.1.2.1试验原理图可参考图2、图3。5.1.2.2压力监控装置的准确度等级不应低于1.5级。5.1.2.3试验装置应能自动记录温度耐久性的试验次数。5.1.3夹具。

5.1.3.1液压定值比例阀试验的样件夹具应能模拟实车安装状态。5.1.3.2液压惯性比例阀试验的样件夹具应能模拟实车安装状态,样件的安装角度能模拟样件在惯性球的非工作状态和惯性球的工作状态间转换,其角度变化率可调。5.1.3.3液压感载比例阀试验的样件夹具应能模拟汽车的空载和满载状态,其安装误差不应引起5

QC/T593—2014

24/23/22

1、12--测量容积调节装置;2、3、5、6、8、11、14、15、22、23—截止阀;4、9、16、21一压力测量装置(压力传感器或压力表);7一油箱:10一压力源;13、24一负载装置;17一试验样件;18一高、低温试验箱;19试验样件工作状态驱动装置;20-试验样件夹具

图2液压定值比例阀和液压感载比例阀液压密封性、工作特性测试原理图112

1一测量容积调节装置;2、4、7、8—截止阀;3、9一压力测量装置(压力传感器或压力表);5压力源;6一负载装置;10一高、低温试验箱;11一试验样件;12一试验样件夹具;13一试验样件工作状态驱动装置图3液压惯性比例阀液压密封性、工作特性测试原理图1一压力源:2、5一截止阀:3一压力测量装置(压力传感器或压力表);4一量管;6—试验样件:7一试验样件夹具图4耗液量测试原理图

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。