QB/T 4334-2012

基本信息

标准号: QB/T 4334-2012

中文名称:鞋类运动控制能力评估试验方法

标准类别:其他行业标准

英文名称:Footwear-Assessment of motion control performance

标准状态:现行

发布日期:2012-05-24

实施日期:2012-11-01

出版语种:简体中文

下载格式:.pdf .zip

下载大小:4454259

标准分类号

标准ICS号:服装工业>>61.060鞋袜

中标分类号:轻工、文化与生活用品>>服装、鞋、帽与其他缝制品>>Y78鞋、靴

关联标准

出版信息

出版社:中国轻工业出版社

页数:16页

标准价格:24.0

出版日期:2012-11-01

相关单位信息

起草单位:福建出入境检验检疫局、福建省莆田市华丰鞋业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院等

发布部门:中华人民共和国工业和信息化部

标准简介

本标准规定了采用试穿和对比分析方式评估鞋类运动控制能力的方法。

本标准适用于鞋类产品运动控制能力的评估。

标准图片预览

标准内容

ICS61.060

分类号:Y78

备案号:36737-2012

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4334--2012

鞋类运动控制能力评估试验方法Footwear-Assessment of motion control performance2012-05-24发布

中华人民共和国工业和信息化部2012-11-01实施

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则。本标准由中国轻工业联合会提出。前言

QB/T4334-2012

本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC305)归口。本标准起草单位:福建出入境检验检疫局、福建省莆田市华丰鞋业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、特步(中国)有限公司、青岛亨达股份有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。本标准主要起草人:陈学灿、戚晓霞、张伟娟、闫宏伟、蔡俊通、张宝春、王吉万、罗志刚。1范围

鞋类运动控制能力评估试验方法本标准规定了采用试穿和对比分析方式评估鞋类运动控制能力的方法。本标准适用于鞋类产品运动控制能力的评估。2规范性引用文件

QB/T4334-2012

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T2703鞋类术语

QB/T4333-2012鞋类合脚性评价方法3术语和定义

GB/T2703和QB/T4333一2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1

运动控制能力(PMC)performanceofmotioncontrol指穿用者穿鞋后,脚部能根据穿用者意图自由活动,及时提供并传递合适力量,保证人的足部和身体在行走、运动等活动中保持平稳或完成意愿动作的能力。3.2

步态周期gaitcycle

指正常行走或运动中脚(或鞋)着地到同只脚(或鞋)再次着地之间的时间,用符号TGc表示。3.3

步速gait speed

指步态周期中,脚(或鞋)两次着地点间的距离与步态周期的比值,用符号SGc表示。3.4

站立相stancephase

指步态周期中,一只脚脚跟着地到脚尖离地之间的阶段,其时间用符号Tsr表示。3.5

迈步相swingphase

指步态周期中,一只脚脚尖离地到脚跟着地之间的阶段。3.6

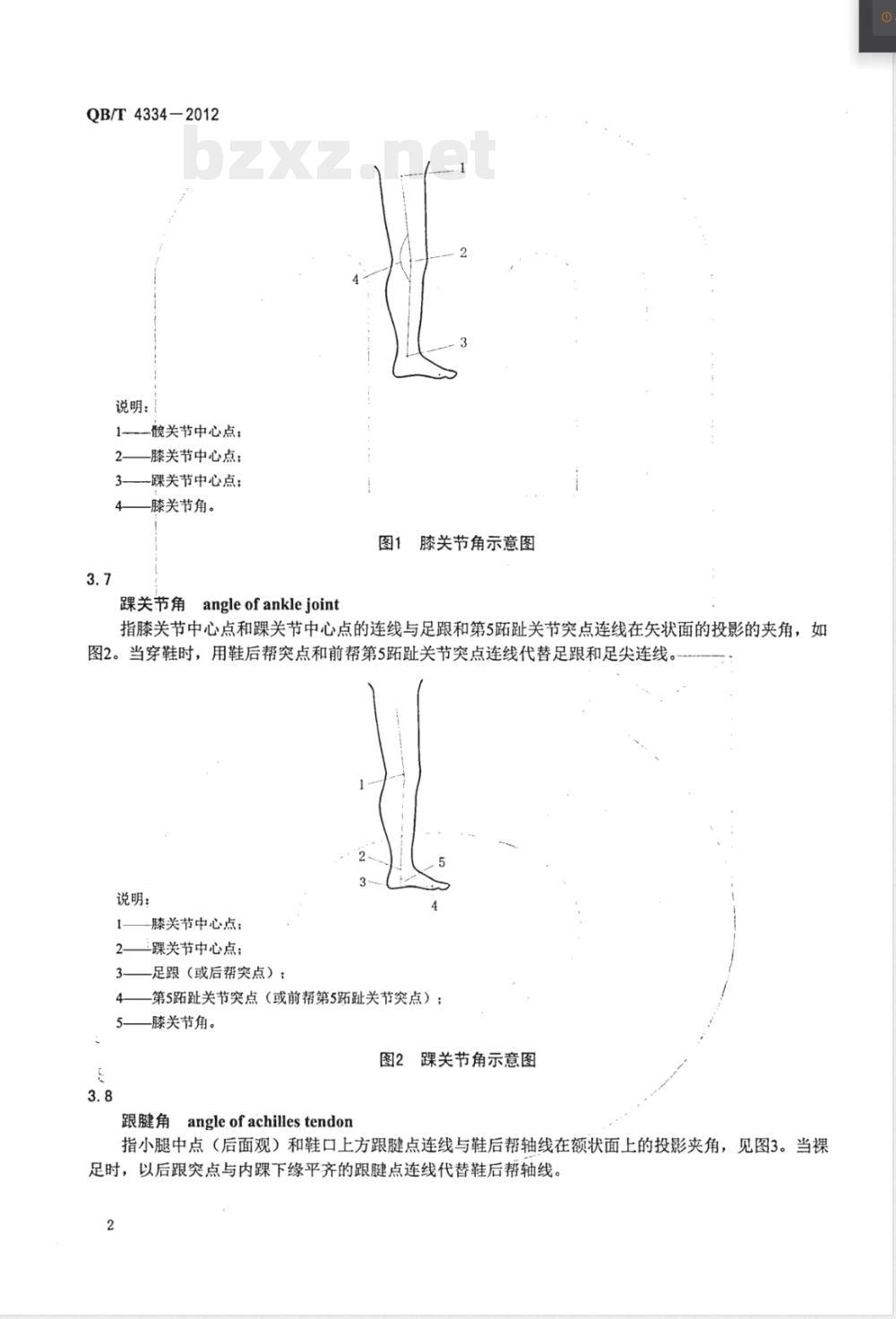

膝关节角angleofkneejoint

指膝关节中心点和髋关节中心点的连线与膝关节中心点和踝关节中心点连线在失状面的投影的夹角,如图1中的4。

QB/T4334-2012

说明:

1——髋关节中心点;

膝关节中心点:

踝关节中心点:

膝关节角。

踝关节角angleofanklejoint

膝关节角示意图

指膝关节中心点和踝关节中心点的连线与足跟和第5跖趾关节突点连线在矢状面的投影的夹角,如图2。当穿鞋时,用鞋后帮突点和前帮第5跖趾关节突点连线代替足跟和足尖连线说明:

一膝关节中心点:

2—踝关节中心点;

3——足跟(或后帮突点):

第5跖趾关节突点(或前帮第5跖趾关节突点):5

膝关节角。

图2踝关节角示意图

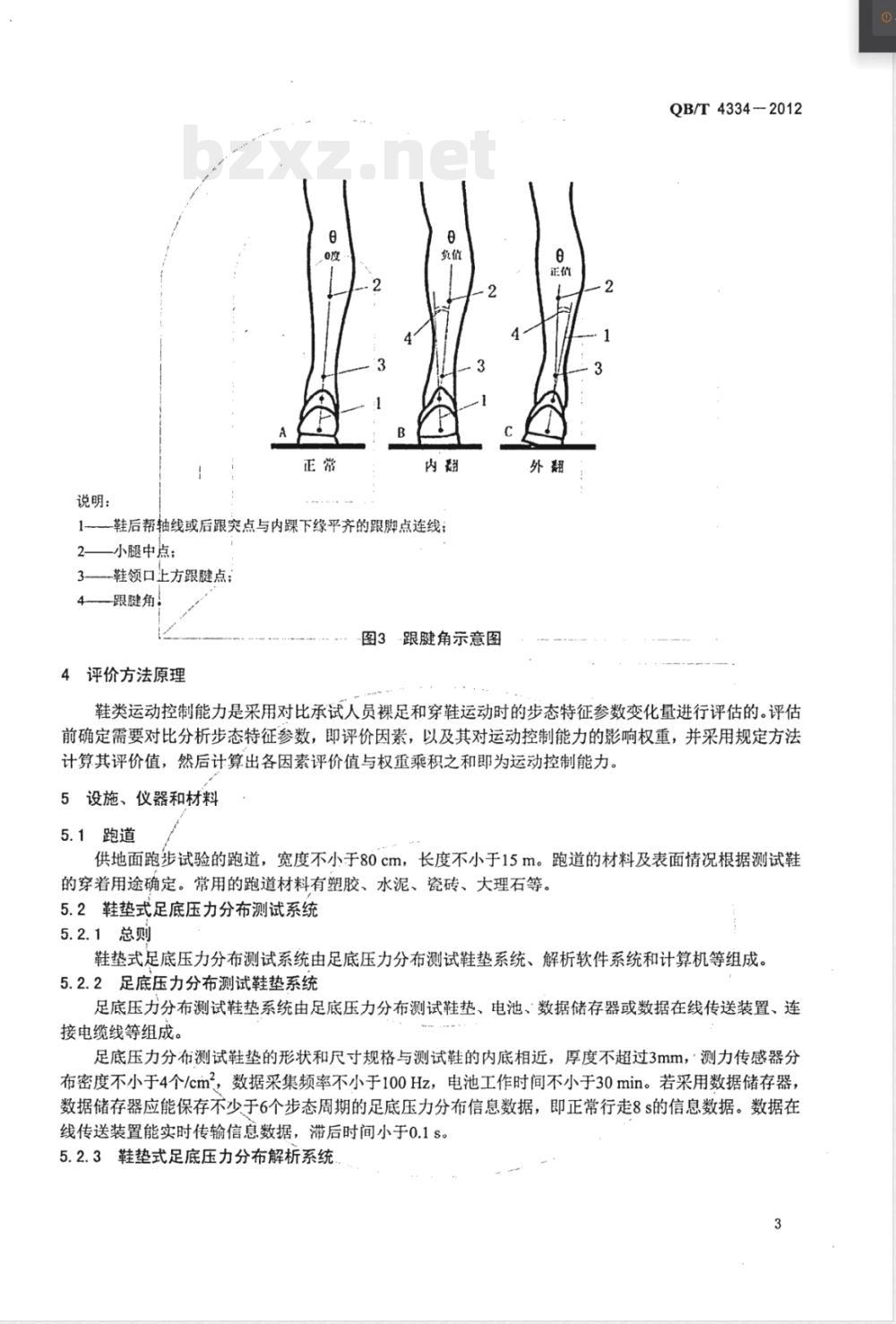

跟角angleofachillestendon

指小腿中点(后面观)和鞋口上方跟腱点连线与鞋后帮轴线在额状面上的投影夹角,见图3。当裸足时,以后跟突点与内踝下缘平齐的跟腱点连线代替鞋后帮轴线。2

说明:

一鞋后帮轴线或后跟突点与内踝下缘平齐的跟脚点连线;小腿中点:

3---鞋领口上方跟点;

一跟腱角

图3·跟腱角示意图

4评价方法原理

QB/T4334-2012

鞋类运动控制能力是采用对比承试人员裸足和穿鞋运动时的步态特征参数变化量进行评估的。评估前确定需要对比分析步态特征参数,即评价因素,以及其对运动控制能力的影响权重,并采用规定方法计算其评价值,然后计算出各因素评价值与权重乘积之和即为运动控制能力。5设施、仪器和材料

5.1跑道

供地面跑步试验的跑道,宽度不小于80cm,长度不小于15m。跑道的材料及表面情况根据测试鞋的穿着用途确定。常用的跑道材料有塑胶、水泥、瓷砖、大理石等。5.2鞋垫式足底压力分布测试系统5.2.1总则

鞋垫式足底压力分布测试系统由足底压力分布测试鞋垫系统、解析软件系统和计算机等组成。5.2.2足底压力分布测试鞋垫系统足底压力分布测试鞋垫系统由足底压力分布测试鞋垫、电池、数据储存器或数据在线传送装置、连接电缆线等组成。

足底压力分布测试鞋垫的形状和尺寸规格与测试鞋的内底相近,厚度不超过3mm,测力传感器分布密度不小于4个/cm2,数据采集频率不小于100Hz,电池工作时间不小于30min。若采用数据储存器,数据储存器应能保存不少于6个步态周期的足底压力分布信息数据,即正常行走8s的信息数据。数据在线传送装置能实时传输信息数据,滞后时间小于0.1s。5.2.3鞋垫式足底压力分布解析系统,QB/T4334-2012

解析系统是专业软件系统,应具备实时动态显示、连续逐顿回放功能,能根据足底压力分布测试鞋垫采集的信息对测试鞋垫进行分区,分区数不少于9个,通常包括第1趾骨、第2~5趾骨、第1跖骨、第2跖骨、第3跖骨、第4跖骨、第5跖骨、足弓和足跟等9个区域。分区情况见图4;应具备自动计算功能,并输出步态周期、站立时间及比例、步速,各分区的峰值压力、接触面积、压力和时间积分等数据和表格,以及中心压力轨迹、三维压力等分析图形。2

说明:

1—第1趾骨区

2——第2~5趾骨区;

3第1跖骨区;

4—第2跖骨区;

第3跖骨区;

6—第4跖骨区;

第5跖骨区:

一足弓区;

一足跟区。

图4足底压力测试鞋垫分区图

5.2.4计算机

其操作系统及硬件配置应满足解析系统软件的要求。5.3三维步态分析系统

5.3.1总则

三维步态分析系统由标记物、高速摄像系统、解析软件系统和计算机组成。5.3.2标记物

一种自发光体或光线反射物,用于固定在承试人员下肢或测试鞋上,作为高速摄像系统跟踪的目标。若采用光线反射物作标记物,该物体外表面应为半球形,使光线向各个方向反射,保证各高速摄像头拍摄。参考标记一般固定在承试人员下肢或测试鞋的特征部位,它的位置变化代表承试人员下肢或测试鞋的位置变化。

5.3.3高速摄像系统

可使用高速摄像系统,用于跟踪标记物的位置。本标准要求的摄像头不少于4个,分别位于承试人员运动方向的前后及两侧,前后各一个,两侧各1个。高速摄像系统的数据采集频率不小于50Hz,分辨率应保证在确定腿与测试鞋上的标记物在三维平面内所形成的角度误差小于0.5°。4

5.3.4三维图像解析系统

QB/T 4334—2012

一种数字转换器、视频处理器或光学跟踪系统,用于确定标记物位置在解析图中的对应坐标。标记物的位置由高速摄像系统获得。解析系统能输出以下数据:-迈步相中膝关节、踝关节的最大角度;站立相中跟腱角的最大角度;

重心变化幅度。

5.3.5计算机

其操作系统及硬件配置应满足解析系统软件的要求。6评价体系的确定

6.1总则

评价体系包括运动控制能力评价因素、因素评价值和因素权重。鞋类运动控制能力评估是一个通过试穿测试和分析,确定各评价因素评价值,并根据因素权重计算加权平均评价值,最终获得综合评价值的过程。评价小组应根据测试鞋及其运动控制能力的客观影响因素,参照附录A给出的运动控制能力评价体系样本确定评价体系。

6.2评价因素

鞋类运动控制能力评价因素按鞋类的部位属性进行分类,通常分为2个级别,包括但不限于以下项目:

步速SGc(m/s);

迈步相中最大膝关节角αmax°;-迈步相中最大踝关节角βmax°;跟腱角最大变化角度△°;

重心位置变化幅度△H(mm);

足底9个区域各区域的压力峰值P(N)。6.3因素评价值

鞋类运动控制能力各评价因素评价值按附录B给出的计算方法确定。6.4因素权重

评价因素权重采用专家测评法确定。第一级评价因素的权重之和为1,每一个评价因素的下一级评价因素的权重之和为1。7编制试穿调查表和结果统计表

评价小组应根据鞋类运动控制能力评价因素体系为基础编制试穿调查表和结果统计表。调查表应列出最后一级评价因素中的全部评价因素,其他层次的项目可以不列入试穿调查表。试穿调查表应列出以下信息:

调查表编号:

一承试人员姓名或代号、性别、职业、联系方式、身高和体重;按QB/T4333一2012附录A测量的承试人员脚型数据;测试鞋的款式、型号及按QB/T4333一2012附录A测量的鞋檀数据;承试人员的感觉描述及评价值;评价人员数量、评价人员的观察到的情况、以及评价人员的评价值。结果统计表应给出以下信息:

承试人员人数;

评价小组人数;

QB/T4334-2012

测试鞋的款式、型号及按QB/T4333一-2012附录A测量的鞋植数据;全部承试人员对各评价因素的评价值的平均值;-评价小组对各评价因素的评价值的平均值。附录C给出了鞋类运动控制能力试穿测试调查表和结果统计表的样式,评价小组可参照附录C编制试穿调查表和结果统计表。

8测试鞋

取8双成品鞋作为测试鞋进行测试评估。测试鞋的鞋型应按QB/T4333一2012进行评价并认定为符合承试人员的脚型。

9承试人员

每款测试鞋需要的承试人员为8名。每位承试人员应符合以下条件:a)脚型正常,并与制作试穿鞋使用的鞋植相符合。承试人员脚型与测试鞋植型的符合性检查按QB/T4333-2012附录A规定执行。b)身体正常健康,无异常步态;试穿前6个月内下肢无重大伤病;C)具有正常的感知和表达能力,经培训后能正确表达足部主要部位受力感觉;d)声明愿意参加试穿活动,自愿配合脚型测量,并按评价小组要求进行试穿,及时反馈试穿感觉。e)选择儿童承试人员时,评价小组应事先征得其法定监护人的同意;f)对于用于特定用途的鞋类,承试人员应是穿用这种鞋类的专业人员。10操作程序

10.1测试前准备

评价人员应事先告知承试人员测试的目的,以及相应的试验程序。本测试的目的是通过对比承试人员在裸足和穿着测试鞋情况下步态特征参数变化进行鞋类的运动控制能力的评估。在测试前,每双测试鞋应选择1名脚型符合的承试人员进行试穿,并至少行走8km。行走时建议穿着合适袜类。

10.2承试人员行走步态测试

10.2.1设备的安装

三维高速摄像系统主光轴与地面垂直距离是86cm。2个摄像头置于人体运动方向的两侧面,主光轴与运动方向面垂直,距离跑道中心线4m。另2个摄像头置于人体运动方向的前后,拍摄范围设为4m,摄像速度设为100顿/s。

10.2.2标记物的固定

在以下位置固定标记点:

在位于第3骶椎上缘的正中线处固定标记点,作为重心位置;在股骨大转子顶点上固定标记点,作为髋关节位置;在胫骨外侧上固定标记点,作为膝关节位置:在外踝侧向最突点上固定标记点,作为踝关节位置;在鞋领口上方跟腱点固定标记点,作为跟腱上点位置;在与内踝下缘平齐的跟脚点上固定标记点,作为跟腱下点位置;在脚后跟突点、第5跖趾关节位置固定标记点,作为脚相应点位置;在测试鞋后帮轴线的鞋口、后帮突点和第5跖趾关节位置固定标记点,作为鞋相应点位置。10.2.3承试人员适应性练习

QB/T4334-2012

承试人员应以平常速度行走或跑步10min,行走速度控制在1.0m/s~1.2m/s,跑步速度控制在3.5m/s~4.0m/s。

如承试人员无试穿测试的经验,评价人员应对其进行培训,以使承试人员行走速度控制在规定的范围内。培训在测试跑道上进行,并用相关的设备测量其行走速度。10.2.4站立校准

承试人员在跑道的开始一端裸足正常站立,两只脚后跟的中间边缘相距10cm,双脚外展7°。摄像系统记录该时刻的各参考标记位置,并以此为初始状态。10.2.5裸足步态参数的测量

承试人员先后4次以平常速度通过跑道,摄像系统记录该时刻的各参考标记位置变化。取每次行走或跑步的5步完整步态进行分析,并通过三维图像解析系统(5.3.4)和足底压力分布解析系统计算出每次行走或跑步的下列参数,并在试穿测试调查表的“裸足时的因素值bn”栏下记录下列数据:步态周期TGc(s);

-步速SGc(m/s);

迈步相中最大膝关节角αmax。

-迈步相中最大踝关节角βmax°跟腱角最大变化角度△°

10.2.6裸足足底压力参数的测量承试人员穿上合适袜类,评价人员将鞋垫式足底压力测试板放入承试人员足部和棉袜之间,调整好鞋垫式足底压力测试板的位置并使之固定在承试人员脚上。承试人员先后4次以平常速度通过跑道,足底压力测试系统记录各区域的压力变化情况。取每次行走或跑步的5步完整步态进行分析,并通过压力分布解析系统计算出每次行走或跑步的下列参数,并在试穿测试调查表“裸足时的因素值bxm”栏下记录下列数据:-第1趾骨最大压力Pr1;

-第2~5趾骨最大压力Pr25:

-第1跖骨最大压力PM1;

-第2跖骨最大压力PM2;

-第3跖骨最大压力PM3;

第4跖骨最大压力PM4;

-第5跖骨最大压力PMs;

足弓最大压力PAR;

-足跟最大压力PHL。

10.2.7穿着测试鞋时的步态测量承试人员穿着测试鞋,重复10.2.4和10.2.5的测试步骤,并在试穿测试调查表“穿鞋时的因素值f”栏下记录下列数据:

步态周期Tcc(s);

步速 SGc(m/s);

-迈步相中最大膝关节角αmax°-迈步相中最大踝关节角βmax。;跟腱角最大变化角度△°

10.2.8穿着测试鞋时足底压力参数的测量评价人员将鞋垫式足底压力测试板放入测试鞋内。承试人员穿上测试鞋,评价人员调整好鞋垫式足底压力测试板的位置并使之固定在承试人员脚上。重复10.2.6的测试步骤,并在试穿测试调查表上记录相应参数“穿鞋时的因素值film”7

QB/T4334—2012此内容来自标准下载网

10.3测试结果表示

取每位承试人员裸足和穿着测试鞋测试的4次结果的平均值分别作为每位试穿者裸足时的步态、足底压力参数Bk、Bu,穿着测试鞋时的步态、足底压力参数Fs、Fu。按附录B给出的评价值计算方法得出每位承试人员对各评价因素的评价值er或eu。11模糊综合评价

11.1试穿调查结果统计

按第10章要求完成全部测试鞋试穿测试调查后,评价小组应对试穿调查结果进行统计。取最后一级评价因素全部承试人员评价值e或eu的平均值作为该评价因素平均评价值E或E。11.2最后一级评价因素评价值的计算评价值的确定从最后一级评价因素开始。当对应的一级全部评价因素评价值确定后,计算其全部评价因素评价值与其权重乘积之和作为上级评价因素的评价值。依此类推,直至计算得出测试鞋的运动控制能力评价值E。计算式如(1)和(2)式E,-w,×E,

E=2w ×E

式中:

第k评价因素第一级因素评价值:第评价因素最后一级(即第二级)第评价因素的权重;第评价因素最后一级(即第二级)第评价因素的评价值;-第K评价因素第一级评价因素的权重;鞋类运动控制能力的评价值。

11.3综合评价结果

按11.2计算得出测试鞋运动控制评价值E后,按以下原则进行评价:E≥0.70:

测试鞋评为运动控制能力强;

0.6≤E<0.70:测试鞋评为运动控制能力较强;0.5≤E<0.60:测试鞋评为运动控制能力--般;0.3≤E<0.50:测试鞋评为运动控制能力差;E<0.30:

测试鞋评为运动控制能力很差。12测试及评价结果分析

测试和评估结果分析如下:

运动控制能力评价值E越大,表示运动控制能力越强:步速越大,运动控制能力越强;膝关节角度越大,运动控制能力越强:踝关节角度越大,运动控制能力越强;跟腱角度变化越小,运动控制能力越强;重心位置变化幅度越小,运动控制能力越强:足底9个区域的压力峰值越小,运动控制能力越强。13试验评估报告

评估报告应包括以下内容:

报告的编号;

本标准编号:

QB/T4334--2012

承试人员人数、各承试人员的编号、性别、职业、脚长、脚围、身高和体重;使用的足底压力分布测试系统和三维步态分析系统的品牌和型号,跑道的材料和表面情况:各承试人员裸足和穿着测试鞋时的测试结果;试验测试结果的统计分析;

运动控制能力的评估结果;

一相关建议。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

分类号:Y78

备案号:36737-2012

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4334--2012

鞋类运动控制能力评估试验方法Footwear-Assessment of motion control performance2012-05-24发布

中华人民共和国工业和信息化部2012-11-01实施

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则。本标准由中国轻工业联合会提出。前言

QB/T4334-2012

本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC305)归口。本标准起草单位:福建出入境检验检疫局、福建省莆田市华丰鞋业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、特步(中国)有限公司、青岛亨达股份有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。本标准主要起草人:陈学灿、戚晓霞、张伟娟、闫宏伟、蔡俊通、张宝春、王吉万、罗志刚。1范围

鞋类运动控制能力评估试验方法本标准规定了采用试穿和对比分析方式评估鞋类运动控制能力的方法。本标准适用于鞋类产品运动控制能力的评估。2规范性引用文件

QB/T4334-2012

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T2703鞋类术语

QB/T4333-2012鞋类合脚性评价方法3术语和定义

GB/T2703和QB/T4333一2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1

运动控制能力(PMC)performanceofmotioncontrol指穿用者穿鞋后,脚部能根据穿用者意图自由活动,及时提供并传递合适力量,保证人的足部和身体在行走、运动等活动中保持平稳或完成意愿动作的能力。3.2

步态周期gaitcycle

指正常行走或运动中脚(或鞋)着地到同只脚(或鞋)再次着地之间的时间,用符号TGc表示。3.3

步速gait speed

指步态周期中,脚(或鞋)两次着地点间的距离与步态周期的比值,用符号SGc表示。3.4

站立相stancephase

指步态周期中,一只脚脚跟着地到脚尖离地之间的阶段,其时间用符号Tsr表示。3.5

迈步相swingphase

指步态周期中,一只脚脚尖离地到脚跟着地之间的阶段。3.6

膝关节角angleofkneejoint

指膝关节中心点和髋关节中心点的连线与膝关节中心点和踝关节中心点连线在失状面的投影的夹角,如图1中的4。

QB/T4334-2012

说明:

1——髋关节中心点;

膝关节中心点:

踝关节中心点:

膝关节角。

踝关节角angleofanklejoint

膝关节角示意图

指膝关节中心点和踝关节中心点的连线与足跟和第5跖趾关节突点连线在矢状面的投影的夹角,如图2。当穿鞋时,用鞋后帮突点和前帮第5跖趾关节突点连线代替足跟和足尖连线说明:

一膝关节中心点:

2—踝关节中心点;

3——足跟(或后帮突点):

第5跖趾关节突点(或前帮第5跖趾关节突点):5

膝关节角。

图2踝关节角示意图

跟角angleofachillestendon

指小腿中点(后面观)和鞋口上方跟腱点连线与鞋后帮轴线在额状面上的投影夹角,见图3。当裸足时,以后跟突点与内踝下缘平齐的跟腱点连线代替鞋后帮轴线。2

说明:

一鞋后帮轴线或后跟突点与内踝下缘平齐的跟脚点连线;小腿中点:

3---鞋领口上方跟点;

一跟腱角

图3·跟腱角示意图

4评价方法原理

QB/T4334-2012

鞋类运动控制能力是采用对比承试人员裸足和穿鞋运动时的步态特征参数变化量进行评估的。评估前确定需要对比分析步态特征参数,即评价因素,以及其对运动控制能力的影响权重,并采用规定方法计算其评价值,然后计算出各因素评价值与权重乘积之和即为运动控制能力。5设施、仪器和材料

5.1跑道

供地面跑步试验的跑道,宽度不小于80cm,长度不小于15m。跑道的材料及表面情况根据测试鞋的穿着用途确定。常用的跑道材料有塑胶、水泥、瓷砖、大理石等。5.2鞋垫式足底压力分布测试系统5.2.1总则

鞋垫式足底压力分布测试系统由足底压力分布测试鞋垫系统、解析软件系统和计算机等组成。5.2.2足底压力分布测试鞋垫系统足底压力分布测试鞋垫系统由足底压力分布测试鞋垫、电池、数据储存器或数据在线传送装置、连接电缆线等组成。

足底压力分布测试鞋垫的形状和尺寸规格与测试鞋的内底相近,厚度不超过3mm,测力传感器分布密度不小于4个/cm2,数据采集频率不小于100Hz,电池工作时间不小于30min。若采用数据储存器,数据储存器应能保存不少于6个步态周期的足底压力分布信息数据,即正常行走8s的信息数据。数据在线传送装置能实时传输信息数据,滞后时间小于0.1s。5.2.3鞋垫式足底压力分布解析系统,QB/T4334-2012

解析系统是专业软件系统,应具备实时动态显示、连续逐顿回放功能,能根据足底压力分布测试鞋垫采集的信息对测试鞋垫进行分区,分区数不少于9个,通常包括第1趾骨、第2~5趾骨、第1跖骨、第2跖骨、第3跖骨、第4跖骨、第5跖骨、足弓和足跟等9个区域。分区情况见图4;应具备自动计算功能,并输出步态周期、站立时间及比例、步速,各分区的峰值压力、接触面积、压力和时间积分等数据和表格,以及中心压力轨迹、三维压力等分析图形。2

说明:

1—第1趾骨区

2——第2~5趾骨区;

3第1跖骨区;

4—第2跖骨区;

第3跖骨区;

6—第4跖骨区;

第5跖骨区:

一足弓区;

一足跟区。

图4足底压力测试鞋垫分区图

5.2.4计算机

其操作系统及硬件配置应满足解析系统软件的要求。5.3三维步态分析系统

5.3.1总则

三维步态分析系统由标记物、高速摄像系统、解析软件系统和计算机组成。5.3.2标记物

一种自发光体或光线反射物,用于固定在承试人员下肢或测试鞋上,作为高速摄像系统跟踪的目标。若采用光线反射物作标记物,该物体外表面应为半球形,使光线向各个方向反射,保证各高速摄像头拍摄。参考标记一般固定在承试人员下肢或测试鞋的特征部位,它的位置变化代表承试人员下肢或测试鞋的位置变化。

5.3.3高速摄像系统

可使用高速摄像系统,用于跟踪标记物的位置。本标准要求的摄像头不少于4个,分别位于承试人员运动方向的前后及两侧,前后各一个,两侧各1个。高速摄像系统的数据采集频率不小于50Hz,分辨率应保证在确定腿与测试鞋上的标记物在三维平面内所形成的角度误差小于0.5°。4

5.3.4三维图像解析系统

QB/T 4334—2012

一种数字转换器、视频处理器或光学跟踪系统,用于确定标记物位置在解析图中的对应坐标。标记物的位置由高速摄像系统获得。解析系统能输出以下数据:-迈步相中膝关节、踝关节的最大角度;站立相中跟腱角的最大角度;

重心变化幅度。

5.3.5计算机

其操作系统及硬件配置应满足解析系统软件的要求。6评价体系的确定

6.1总则

评价体系包括运动控制能力评价因素、因素评价值和因素权重。鞋类运动控制能力评估是一个通过试穿测试和分析,确定各评价因素评价值,并根据因素权重计算加权平均评价值,最终获得综合评价值的过程。评价小组应根据测试鞋及其运动控制能力的客观影响因素,参照附录A给出的运动控制能力评价体系样本确定评价体系。

6.2评价因素

鞋类运动控制能力评价因素按鞋类的部位属性进行分类,通常分为2个级别,包括但不限于以下项目:

步速SGc(m/s);

迈步相中最大膝关节角αmax°;-迈步相中最大踝关节角βmax°;跟腱角最大变化角度△°;

重心位置变化幅度△H(mm);

足底9个区域各区域的压力峰值P(N)。6.3因素评价值

鞋类运动控制能力各评价因素评价值按附录B给出的计算方法确定。6.4因素权重

评价因素权重采用专家测评法确定。第一级评价因素的权重之和为1,每一个评价因素的下一级评价因素的权重之和为1。7编制试穿调查表和结果统计表

评价小组应根据鞋类运动控制能力评价因素体系为基础编制试穿调查表和结果统计表。调查表应列出最后一级评价因素中的全部评价因素,其他层次的项目可以不列入试穿调查表。试穿调查表应列出以下信息:

调查表编号:

一承试人员姓名或代号、性别、职业、联系方式、身高和体重;按QB/T4333一2012附录A测量的承试人员脚型数据;测试鞋的款式、型号及按QB/T4333一2012附录A测量的鞋檀数据;承试人员的感觉描述及评价值;评价人员数量、评价人员的观察到的情况、以及评价人员的评价值。结果统计表应给出以下信息:

承试人员人数;

评价小组人数;

QB/T4334-2012

测试鞋的款式、型号及按QB/T4333一-2012附录A测量的鞋植数据;全部承试人员对各评价因素的评价值的平均值;-评价小组对各评价因素的评价值的平均值。附录C给出了鞋类运动控制能力试穿测试调查表和结果统计表的样式,评价小组可参照附录C编制试穿调查表和结果统计表。

8测试鞋

取8双成品鞋作为测试鞋进行测试评估。测试鞋的鞋型应按QB/T4333一2012进行评价并认定为符合承试人员的脚型。

9承试人员

每款测试鞋需要的承试人员为8名。每位承试人员应符合以下条件:a)脚型正常,并与制作试穿鞋使用的鞋植相符合。承试人员脚型与测试鞋植型的符合性检查按QB/T4333-2012附录A规定执行。b)身体正常健康,无异常步态;试穿前6个月内下肢无重大伤病;C)具有正常的感知和表达能力,经培训后能正确表达足部主要部位受力感觉;d)声明愿意参加试穿活动,自愿配合脚型测量,并按评价小组要求进行试穿,及时反馈试穿感觉。e)选择儿童承试人员时,评价小组应事先征得其法定监护人的同意;f)对于用于特定用途的鞋类,承试人员应是穿用这种鞋类的专业人员。10操作程序

10.1测试前准备

评价人员应事先告知承试人员测试的目的,以及相应的试验程序。本测试的目的是通过对比承试人员在裸足和穿着测试鞋情况下步态特征参数变化进行鞋类的运动控制能力的评估。在测试前,每双测试鞋应选择1名脚型符合的承试人员进行试穿,并至少行走8km。行走时建议穿着合适袜类。

10.2承试人员行走步态测试

10.2.1设备的安装

三维高速摄像系统主光轴与地面垂直距离是86cm。2个摄像头置于人体运动方向的两侧面,主光轴与运动方向面垂直,距离跑道中心线4m。另2个摄像头置于人体运动方向的前后,拍摄范围设为4m,摄像速度设为100顿/s。

10.2.2标记物的固定

在以下位置固定标记点:

在位于第3骶椎上缘的正中线处固定标记点,作为重心位置;在股骨大转子顶点上固定标记点,作为髋关节位置;在胫骨外侧上固定标记点,作为膝关节位置:在外踝侧向最突点上固定标记点,作为踝关节位置;在鞋领口上方跟腱点固定标记点,作为跟腱上点位置;在与内踝下缘平齐的跟脚点上固定标记点,作为跟腱下点位置;在脚后跟突点、第5跖趾关节位置固定标记点,作为脚相应点位置;在测试鞋后帮轴线的鞋口、后帮突点和第5跖趾关节位置固定标记点,作为鞋相应点位置。10.2.3承试人员适应性练习

QB/T4334-2012

承试人员应以平常速度行走或跑步10min,行走速度控制在1.0m/s~1.2m/s,跑步速度控制在3.5m/s~4.0m/s。

如承试人员无试穿测试的经验,评价人员应对其进行培训,以使承试人员行走速度控制在规定的范围内。培训在测试跑道上进行,并用相关的设备测量其行走速度。10.2.4站立校准

承试人员在跑道的开始一端裸足正常站立,两只脚后跟的中间边缘相距10cm,双脚外展7°。摄像系统记录该时刻的各参考标记位置,并以此为初始状态。10.2.5裸足步态参数的测量

承试人员先后4次以平常速度通过跑道,摄像系统记录该时刻的各参考标记位置变化。取每次行走或跑步的5步完整步态进行分析,并通过三维图像解析系统(5.3.4)和足底压力分布解析系统计算出每次行走或跑步的下列参数,并在试穿测试调查表的“裸足时的因素值bn”栏下记录下列数据:步态周期TGc(s);

-步速SGc(m/s);

迈步相中最大膝关节角αmax。

-迈步相中最大踝关节角βmax°跟腱角最大变化角度△°

10.2.6裸足足底压力参数的测量承试人员穿上合适袜类,评价人员将鞋垫式足底压力测试板放入承试人员足部和棉袜之间,调整好鞋垫式足底压力测试板的位置并使之固定在承试人员脚上。承试人员先后4次以平常速度通过跑道,足底压力测试系统记录各区域的压力变化情况。取每次行走或跑步的5步完整步态进行分析,并通过压力分布解析系统计算出每次行走或跑步的下列参数,并在试穿测试调查表“裸足时的因素值bxm”栏下记录下列数据:-第1趾骨最大压力Pr1;

-第2~5趾骨最大压力Pr25:

-第1跖骨最大压力PM1;

-第2跖骨最大压力PM2;

-第3跖骨最大压力PM3;

第4跖骨最大压力PM4;

-第5跖骨最大压力PMs;

足弓最大压力PAR;

-足跟最大压力PHL。

10.2.7穿着测试鞋时的步态测量承试人员穿着测试鞋,重复10.2.4和10.2.5的测试步骤,并在试穿测试调查表“穿鞋时的因素值f”栏下记录下列数据:

步态周期Tcc(s);

步速 SGc(m/s);

-迈步相中最大膝关节角αmax°-迈步相中最大踝关节角βmax。;跟腱角最大变化角度△°

10.2.8穿着测试鞋时足底压力参数的测量评价人员将鞋垫式足底压力测试板放入测试鞋内。承试人员穿上测试鞋,评价人员调整好鞋垫式足底压力测试板的位置并使之固定在承试人员脚上。重复10.2.6的测试步骤,并在试穿测试调查表上记录相应参数“穿鞋时的因素值film”7

QB/T4334—2012此内容来自标准下载网

10.3测试结果表示

取每位承试人员裸足和穿着测试鞋测试的4次结果的平均值分别作为每位试穿者裸足时的步态、足底压力参数Bk、Bu,穿着测试鞋时的步态、足底压力参数Fs、Fu。按附录B给出的评价值计算方法得出每位承试人员对各评价因素的评价值er或eu。11模糊综合评价

11.1试穿调查结果统计

按第10章要求完成全部测试鞋试穿测试调查后,评价小组应对试穿调查结果进行统计。取最后一级评价因素全部承试人员评价值e或eu的平均值作为该评价因素平均评价值E或E。11.2最后一级评价因素评价值的计算评价值的确定从最后一级评价因素开始。当对应的一级全部评价因素评价值确定后,计算其全部评价因素评价值与其权重乘积之和作为上级评价因素的评价值。依此类推,直至计算得出测试鞋的运动控制能力评价值E。计算式如(1)和(2)式E,-w,×E,

E=2w ×E

式中:

第k评价因素第一级因素评价值:第评价因素最后一级(即第二级)第评价因素的权重;第评价因素最后一级(即第二级)第评价因素的评价值;-第K评价因素第一级评价因素的权重;鞋类运动控制能力的评价值。

11.3综合评价结果

按11.2计算得出测试鞋运动控制评价值E后,按以下原则进行评价:E≥0.70:

测试鞋评为运动控制能力强;

0.6≤E<0.70:测试鞋评为运动控制能力较强;0.5≤E<0.60:测试鞋评为运动控制能力--般;0.3≤E<0.50:测试鞋评为运动控制能力差;E<0.30:

测试鞋评为运动控制能力很差。12测试及评价结果分析

测试和评估结果分析如下:

运动控制能力评价值E越大,表示运动控制能力越强:步速越大,运动控制能力越强;膝关节角度越大,运动控制能力越强:踝关节角度越大,运动控制能力越强;跟腱角度变化越小,运动控制能力越强;重心位置变化幅度越小,运动控制能力越强:足底9个区域的压力峰值越小,运动控制能力越强。13试验评估报告

评估报告应包括以下内容:

报告的编号;

本标准编号:

QB/T4334--2012

承试人员人数、各承试人员的编号、性别、职业、脚长、脚围、身高和体重;使用的足底压力分布测试系统和三维步态分析系统的品牌和型号,跑道的材料和表面情况:各承试人员裸足和穿着测试鞋时的测试结果;试验测试结果的统计分析;

运动控制能力的评估结果;

一相关建议。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。